第4课 专制集权的不断加强

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第4课 专制集权的不断加强

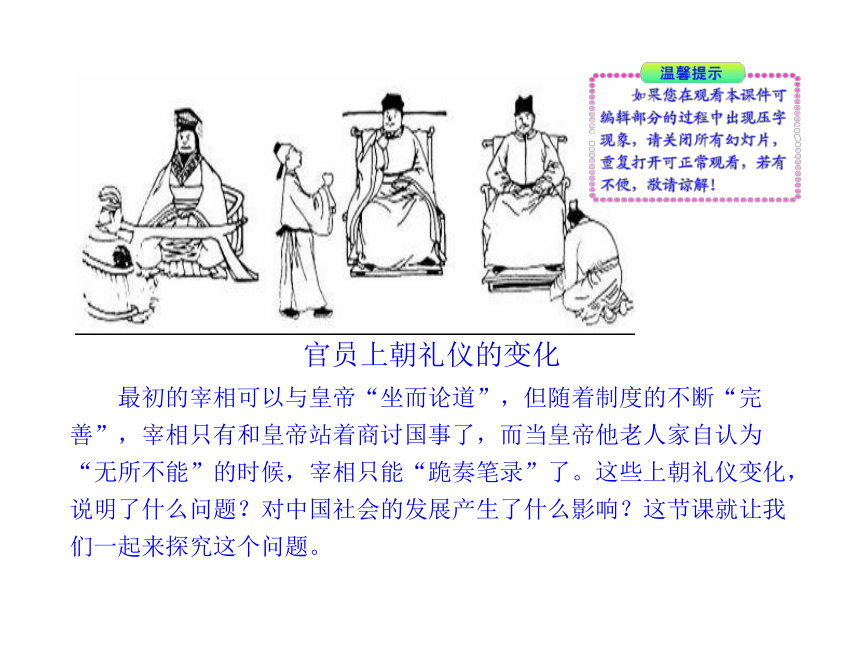

官员上朝礼仪的变化

最初的宰相可以与皇帝“坐而论道”,但随着制度的不断“完善”,宰相只有和皇帝站着商讨国事了,而当皇帝他老人家自认为“无所不能”的时候,宰相只能“跪奏笔录”了。这些上朝礼仪变化,说明了什么问题?对中国社会的发展产生了什么影响?这节课就让我们一起来探究这个问题。

课标要求:了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制的加强对中国社会发展影响。

教学重点:明朝设内阁、清朝设置军机处。

教学难点:对君主专制加强的评价。

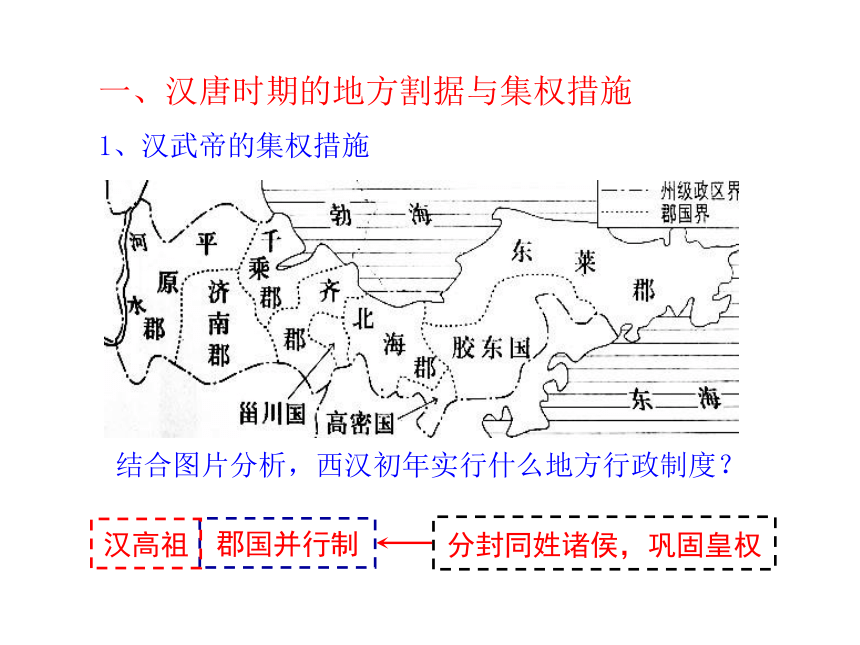

一、汉唐时期的地方割据与集权措施

1、汉武帝的集权措施

结合图片分析,西汉初年实行什么地方行政制度?

分封同姓诸侯,巩固皇权

郡国并行制

汉高祖

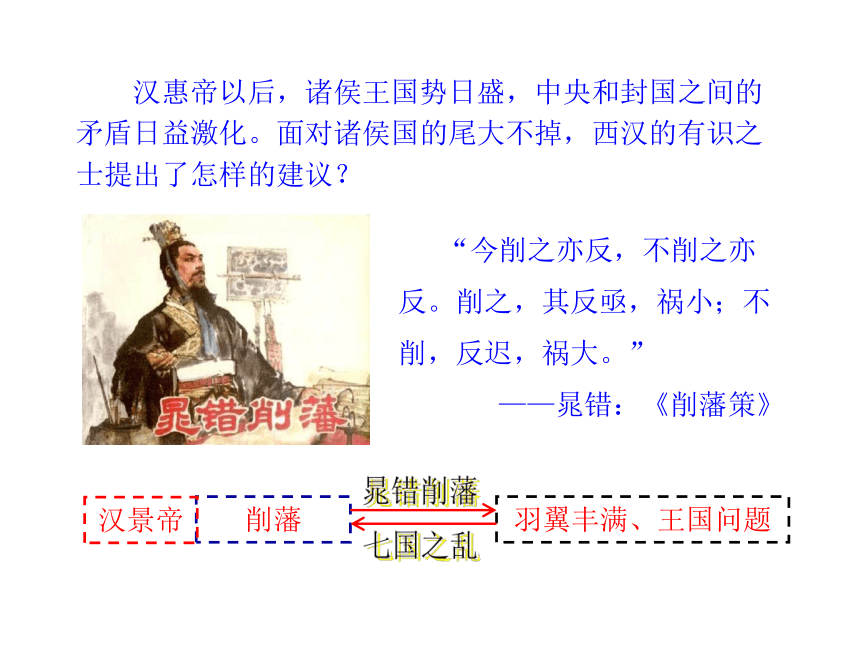

汉惠帝以后,诸侯王国势日盛,中央和封国之间的矛盾日益激化。面对诸侯国的尾大不掉,西汉的有识之士提出了怎样的建议?

“今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”

——晁错:《削藩策》

羽翼丰满、王国问题

削藩

汉景帝

汉武帝

加强中央集权

推恩令、设刺史

汉武帝采纳主父偃的建议实行“推恩令”,规定:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

汉武帝刘彻

史海拾贝

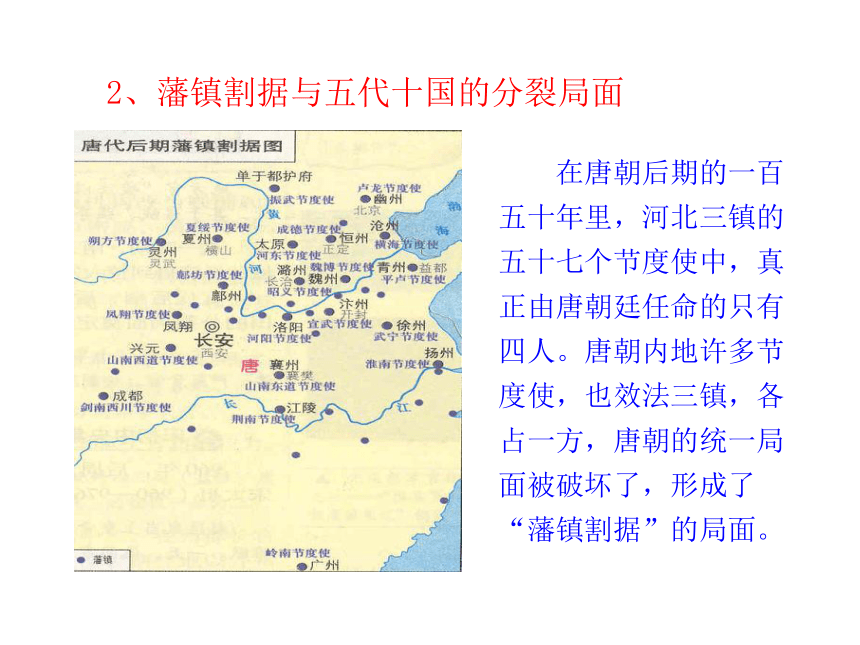

在唐朝后期的一百五十年里,河北三镇的五十七个节度使中,真正由唐朝廷任命的只有四人。唐朝内地许多节度使,也效法三镇,各占一方,唐朝的统一局面被破坏了,形成了

“藩镇割据”的局面。

2、藩镇割据与五代十国的分裂局面

实质:是唐末藩镇割据局面的延续与扩大

3、宋初中央集权的强化

太祖问计

天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其 故何也?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

宋初加强中央集权的措施

兵

权

钱

三衙枢密院,

兵权互牵制。

三分宰相权,

财政属三司。

州郡属中央,

设通判监视。

文臣任知州,

财赋运京师。

收精兵

削实权

制钱谷

积极影响:

结束藩镇割据的分裂局面,加强中央集权。

消极影响:

造成积贫积弱的“三冗”后患。(冗官、冗兵、冗费)

对宋初加强中央集权的评价

二、明朝专制皇权的加强

1、废丞相

自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《皇明祖训》

加强君主专制的需要

废相原因

直接原因

根本原因

宰相权力扩大 “胡惟庸案”

结合材料思考:明太祖废丞相的原因是什么?

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1160件,共计有3391件事,即朱元璋平均一天要处理奏章207件、411件事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好。

劳模朱元璋

思考:假如你是明太祖,面对以上情况,会怎么办?

2、设内阁

明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

——奠定基础

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)

——全盛

什么叫“票拟”?什么是“批红”?你能否用现代词汇通俗地解释它们?

票拟:就是秘书起草对公文的审批意见;

批红:就是领导对审批意见的认可与否。

结合视频分析:明朝内阁和前朝宰相有何不同?

内阁仅为皇帝提供顾问的内侍机构

始终不是法定的行政机构或决策机构

权力来源 职权范围 与皇权关系

丞相 制度 统领 中央机构 制约皇权

内阁 皇帝支持 不统率 六部百司 不能 制约皇权

三、清朝设立军机处

军机处

南 书 房

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权得到扩大

皇权到达顶峰

皇太极

康熙

雍正

结合视频分析:军机处设立的原因、特点及影响?

原因

为了处理西北紧急军务

特点

参与处理军务,品级不高,跪奏笔录

影响

简化手续,提高行政效率 标志专制皇权发展到顶峰

军机处内景

军机处外景

专制主义中央集权对中国社会的影响

(1)有利于多民族国家的发展和巩固。

(2)有利于社会经济的发展。

(3)有利于民族大融合。

(4)有利于各地区文化的交流、发展和提高。

(1)形成暴政统治和导致腐败现象的出现。

(2)在思想方面独尊一家,钳制了人们的思想。

(3)明清时期严重阻碍新社会因素的产生和发展

积极

消极

探究思考

古代中国政治制度的演变过程及特点

(1)中央集权制度是中国古代最大的政治特色,在制度演变中清晰的表现出中央集权日益加强、地方权力不断削弱和皇权不断加强、相权不断遭到压制的历史特点。

(2)君主专制、个人集权与宗法血缘关系贯穿中国古代政治制度的始终。

合作讨论

专制集权的不断加强

中央集权

VS

地方分权

君权

VS

相权

汉初

七国之乱

汉武帝时“推恩令”

唐末

藩镇割据

五代十国分裂局面

宋初中央集权的加强

明朝废丞相设内阁

皇权发展到新的高度

清朝设立军机处

专制皇权发展到顶峰

中央集权日益加强

地方权力不断削弱

皇权不断加强

相权不断削弱

1.在《旧唐书》中曾记载唐朝后期“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也”。这种情况实质上反映了当时( )

A.君权与相权的矛盾

B.中央与少数民族地区的矛盾

C.文臣与武将的矛盾

D.中央与地方的矛盾

D

2.据说清代乾隆年间,有个翰林,把“翁仲”误写成“仲翁”,乾隆批之以诗“翁仲如何作仲翁?十年窗下少夫功。如今不许为林翰,罚去江南作判通”进行挖苦。诗中“判通”是“通判”的故意颠倒,“通判”这一官职最早出现在( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

C

3.某历史兴趣小组为论证“中国古代君主专制不断强化”这一观点,列出了以下史实。其中不恰当的是( )

A.战国时期秦国以王为首,统一后秦王称皇帝

B.汉武帝重用身边的近臣参与政事,以削弱相权

C.宋代中央机构形成全面的权力牵制体系

D.明初废除丞相,清初“军国政事”由议政王大臣会议定夺

D

4.2010年8月23日,“中华诵系列朗诵会”在北京中山公园隆重上演,《沁园春 雪》是其压轴之作。作品纵论历代英雄:“昔秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚”,词中提到的四位皇帝都( )

A.开创了统一的多民族国家

B.不同程度地加强了中央集权制度

C.吸取教训,休养生息

D.大力抑制土地兼并,戒奢从俭

B

逃避不一定躲得过,面对不一定最难过,孤单不一定不快乐,得到不一定能长久,失去不一定不再拥有,转身也不一定最软弱。

第4课 专制集权的不断加强

官员上朝礼仪的变化

最初的宰相可以与皇帝“坐而论道”,但随着制度的不断“完善”,宰相只有和皇帝站着商讨国事了,而当皇帝他老人家自认为“无所不能”的时候,宰相只能“跪奏笔录”了。这些上朝礼仪变化,说明了什么问题?对中国社会的发展产生了什么影响?这节课就让我们一起来探究这个问题。

课标要求:了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制的加强对中国社会发展影响。

教学重点:明朝设内阁、清朝设置军机处。

教学难点:对君主专制加强的评价。

一、汉唐时期的地方割据与集权措施

1、汉武帝的集权措施

结合图片分析,西汉初年实行什么地方行政制度?

分封同姓诸侯,巩固皇权

郡国并行制

汉高祖

汉惠帝以后,诸侯王国势日盛,中央和封国之间的矛盾日益激化。面对诸侯国的尾大不掉,西汉的有识之士提出了怎样的建议?

“今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”

——晁错:《削藩策》

羽翼丰满、王国问题

削藩

汉景帝

汉武帝

加强中央集权

推恩令、设刺史

汉武帝采纳主父偃的建议实行“推恩令”,规定:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

汉武帝刘彻

史海拾贝

在唐朝后期的一百五十年里,河北三镇的五十七个节度使中,真正由唐朝廷任命的只有四人。唐朝内地许多节度使,也效法三镇,各占一方,唐朝的统一局面被破坏了,形成了

“藩镇割据”的局面。

2、藩镇割据与五代十国的分裂局面

实质:是唐末藩镇割据局面的延续与扩大

3、宋初中央集权的强化

太祖问计

天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其 故何也?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

宋初加强中央集权的措施

兵

权

钱

三衙枢密院,

兵权互牵制。

三分宰相权,

财政属三司。

州郡属中央,

设通判监视。

文臣任知州,

财赋运京师。

收精兵

削实权

制钱谷

积极影响:

结束藩镇割据的分裂局面,加强中央集权。

消极影响:

造成积贫积弱的“三冗”后患。(冗官、冗兵、冗费)

对宋初加强中央集权的评价

二、明朝专制皇权的加强

1、废丞相

自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《皇明祖训》

加强君主专制的需要

废相原因

直接原因

根本原因

宰相权力扩大 “胡惟庸案”

结合材料思考:明太祖废丞相的原因是什么?

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1160件,共计有3391件事,即朱元璋平均一天要处理奏章207件、411件事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好。

劳模朱元璋

思考:假如你是明太祖,面对以上情况,会怎么办?

2、设内阁

明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

——奠定基础

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)

——全盛

什么叫“票拟”?什么是“批红”?你能否用现代词汇通俗地解释它们?

票拟:就是秘书起草对公文的审批意见;

批红:就是领导对审批意见的认可与否。

结合视频分析:明朝内阁和前朝宰相有何不同?

内阁仅为皇帝提供顾问的内侍机构

始终不是法定的行政机构或决策机构

权力来源 职权范围 与皇权关系

丞相 制度 统领 中央机构 制约皇权

内阁 皇帝支持 不统率 六部百司 不能 制约皇权

三、清朝设立军机处

军机处

南 书 房

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权得到扩大

皇权到达顶峰

皇太极

康熙

雍正

结合视频分析:军机处设立的原因、特点及影响?

原因

为了处理西北紧急军务

特点

参与处理军务,品级不高,跪奏笔录

影响

简化手续,提高行政效率 标志专制皇权发展到顶峰

军机处内景

军机处外景

专制主义中央集权对中国社会的影响

(1)有利于多民族国家的发展和巩固。

(2)有利于社会经济的发展。

(3)有利于民族大融合。

(4)有利于各地区文化的交流、发展和提高。

(1)形成暴政统治和导致腐败现象的出现。

(2)在思想方面独尊一家,钳制了人们的思想。

(3)明清时期严重阻碍新社会因素的产生和发展

积极

消极

探究思考

古代中国政治制度的演变过程及特点

(1)中央集权制度是中国古代最大的政治特色,在制度演变中清晰的表现出中央集权日益加强、地方权力不断削弱和皇权不断加强、相权不断遭到压制的历史特点。

(2)君主专制、个人集权与宗法血缘关系贯穿中国古代政治制度的始终。

合作讨论

专制集权的不断加强

中央集权

VS

地方分权

君权

VS

相权

汉初

七国之乱

汉武帝时“推恩令”

唐末

藩镇割据

五代十国分裂局面

宋初中央集权的加强

明朝废丞相设内阁

皇权发展到新的高度

清朝设立军机处

专制皇权发展到顶峰

中央集权日益加强

地方权力不断削弱

皇权不断加强

相权不断削弱

1.在《旧唐书》中曾记载唐朝后期“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也”。这种情况实质上反映了当时( )

A.君权与相权的矛盾

B.中央与少数民族地区的矛盾

C.文臣与武将的矛盾

D.中央与地方的矛盾

D

2.据说清代乾隆年间,有个翰林,把“翁仲”误写成“仲翁”,乾隆批之以诗“翁仲如何作仲翁?十年窗下少夫功。如今不许为林翰,罚去江南作判通”进行挖苦。诗中“判通”是“通判”的故意颠倒,“通判”这一官职最早出现在( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

C

3.某历史兴趣小组为论证“中国古代君主专制不断强化”这一观点,列出了以下史实。其中不恰当的是( )

A.战国时期秦国以王为首,统一后秦王称皇帝

B.汉武帝重用身边的近臣参与政事,以削弱相权

C.宋代中央机构形成全面的权力牵制体系

D.明初废除丞相,清初“军国政事”由议政王大臣会议定夺

D

4.2010年8月23日,“中华诵系列朗诵会”在北京中山公园隆重上演,《沁园春 雪》是其压轴之作。作品纵论历代英雄:“昔秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚”,词中提到的四位皇帝都( )

A.开创了统一的多民族国家

B.不同程度地加强了中央集权制度

C.吸取教训,休养生息

D.大力抑制土地兼并,戒奢从俭

B

逃避不一定躲得过,面对不一定最难过,孤单不一定不快乐,得到不一定能长久,失去不一定不再拥有,转身也不一定最软弱。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局