11《〈论语〉十二章》课件(幻灯片50张)

文档属性

| 名称 | 11《〈论语〉十二章》课件(幻灯片50张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-05 09:21:39 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

学习目标

1.借助注释,自主阅读,了解文言句式和重点词语的意思,初步了解课文含义。

2.了解《论语》的有关知识和孔子的教育思想。

3.反复朗读课文,联系自身实际,体会其中倡导的为学之道。

4.正确认识并调整自身的学习态度和学习方法,激发学习兴趣,珍视中华优秀传统文化。

第一课时

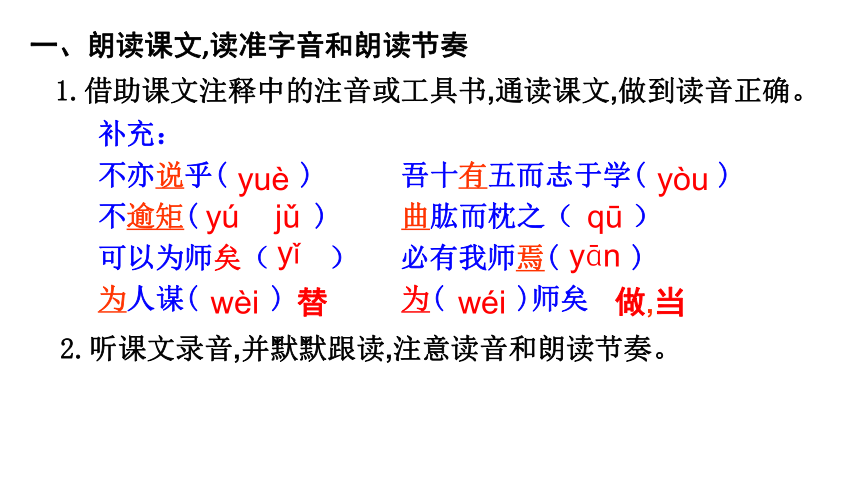

一、朗读课文,读准字音和朗读节奏

补充:

不亦说乎(

)

吾十有五而志于学(

)

不逾矩(

)

曲肱而枕之(

)

可以为师矣(

)

必有我师焉(

)

为人谋(

)

为(

)师矣

1.借助课文注释中的注音或工具书,通读课文,做到读音正确。

yuè

yòu

yú

jǔ

qū

yān

wèi

替

wéi

做,当

2.听课文录音,并默默跟读,注意读音和朗读节奏。

yǐ

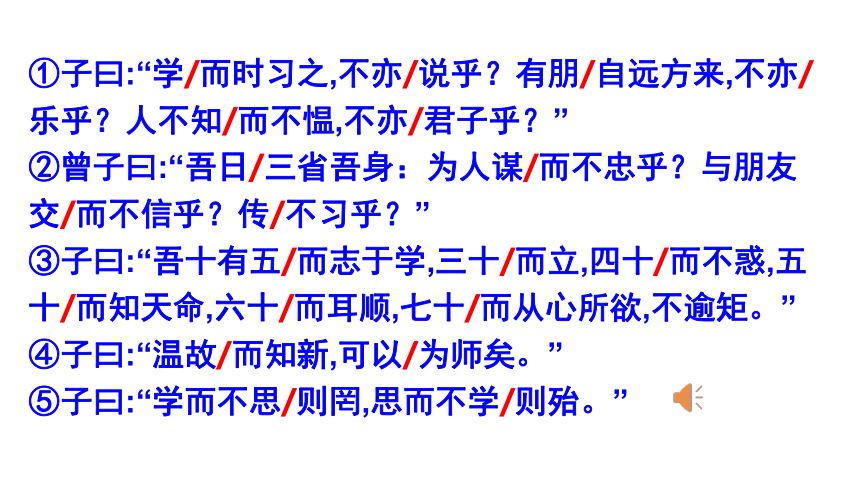

①子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?”

②曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”

③子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。”

④子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。”

⑤子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。”

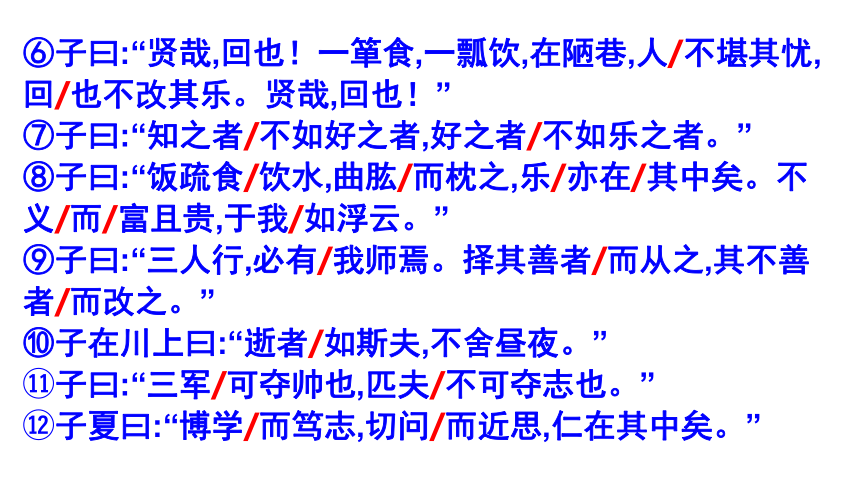

⑥子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回/也不改其乐。贤哉,回也!”

⑦子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”

⑧子曰:“饭疏食/饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不义/而/富且贵,于我/如浮云。”

⑨子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。”

⑩子在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍昼夜。”

?子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。”

?子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁在其中矣。”

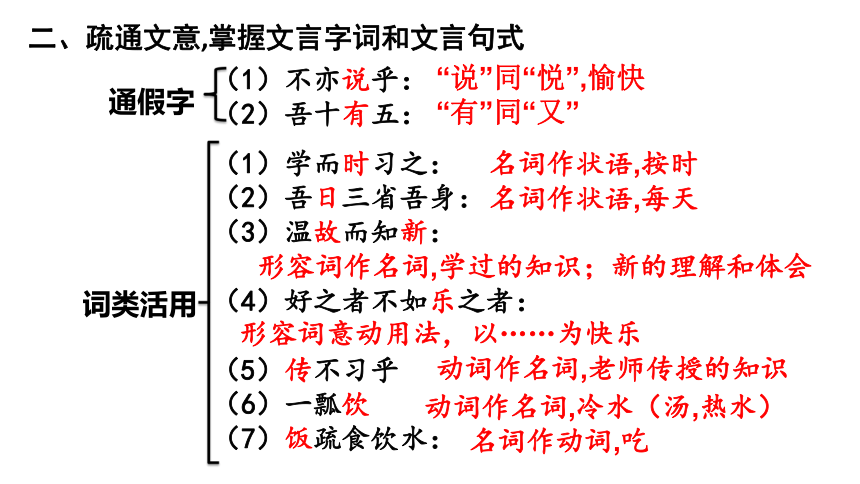

通假字

(1)不亦说乎:

(2)吾十有五:

“说”同“悦”,愉快

“有”同“又”

词类活用

(1)学而时习之:

(2)吾日三省吾身:

(3)温故而知新:

(4)好之者不如乐之者:

(5)传不习乎

(6)一瓢饮

(7)饭疏食饮水:

名词作状语,按时

名词作状语,每天

形容词作名词,学过的知识;新的理解和体会

形容词意动用法,以……为快乐

名词作动词,吃

动词作名词,老师传授的知识

动词作名词,冷水(汤,热水)

二、疏通文意,掌握文言字词和文言句式

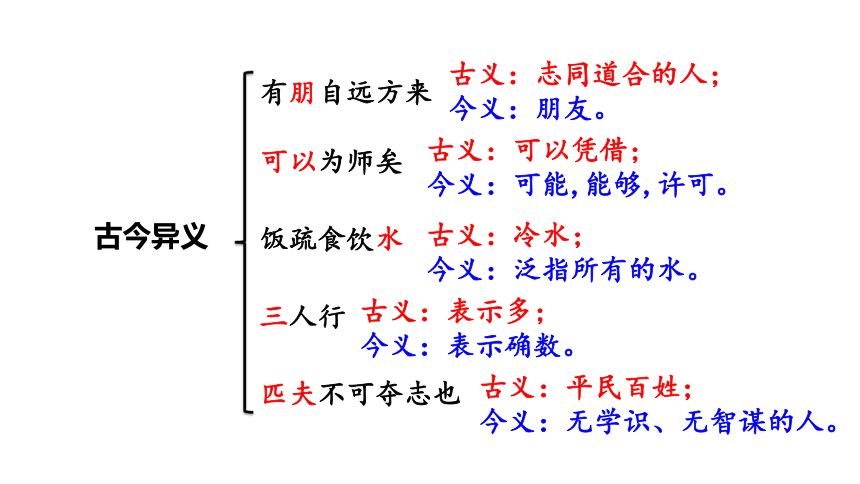

古今异义

有朋自远方来

可以为师矣

饭疏食饮水

三人行

匹夫不可夺志也

古义:可以凭借;

今义:可能,能够,许可。

古义:冷水;

今义:泛指所有的水。

古义:表示多;

今义:表示确数。

古义:平民百姓;

今义:无学识、无智谋的人。

古义:志同道合的人;

今义:朋友。

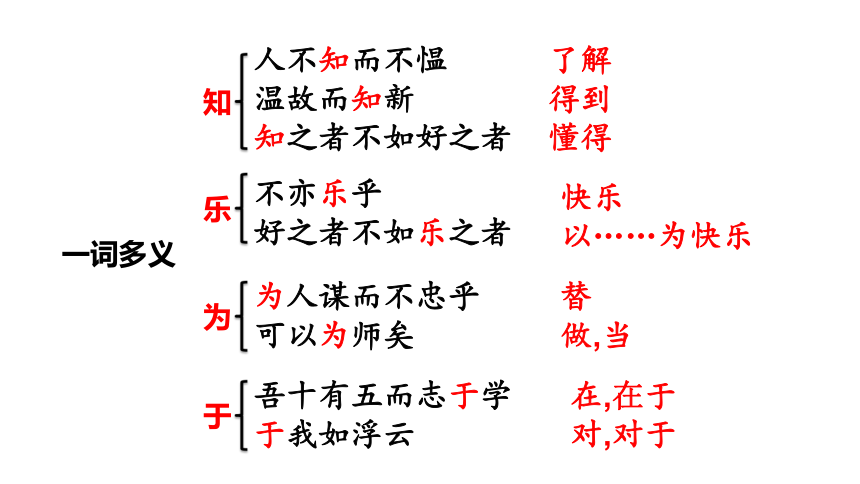

知

人不知而不愠

温故而知新

知之者不如好之者

乐

一词多义

不亦乐乎

好之者不如乐之者

了解

得到

懂得

快乐

以……为快乐

为人谋而不忠乎

可以为师矣

吾十有五而志于学

于我如浮云

为

替

做,当

在,在于

对,对于

于

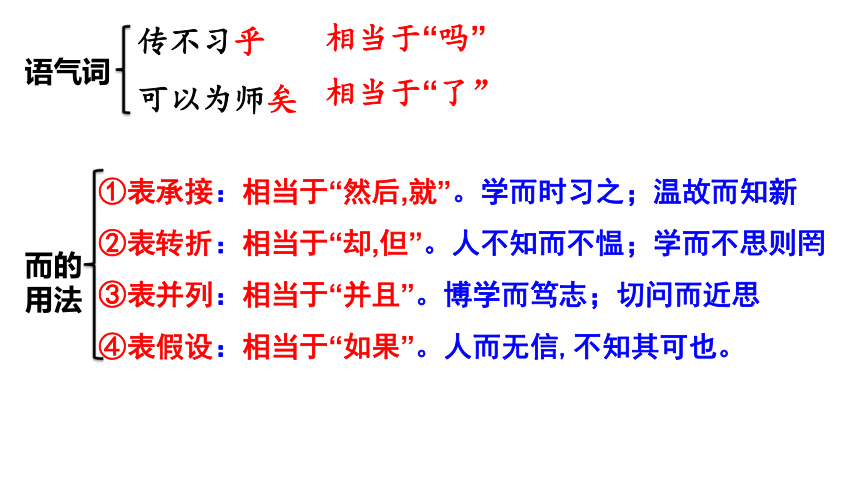

而的用法

①表承接:相当于“然后,就”。学而时习之;温故而知新

②表转折:相当于“却,但”。人不知而不愠;学而不思则罔

③表并列:相当于“并且”。博学而笃志;切问而近思

④表假设:相当于“如果”。人而无信,不知其可也。

语气词

传不习乎

可以为师矣

相当于“吗”

相当于“了”

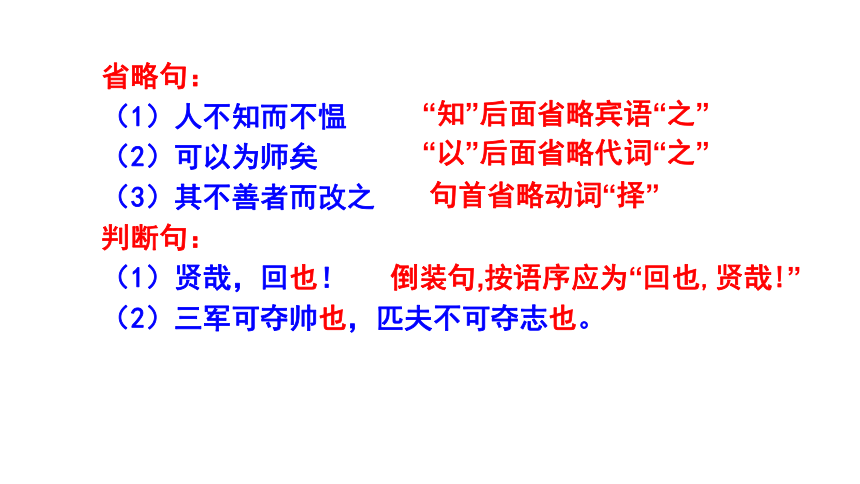

省略句:

(1)人不知而不愠

(2)可以为师矣

(3)其不善者而改之

判断句:

(1)贤哉,回也!

(2)三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

倒装句,按语序应为“回也,贤哉!”

“以”后面省略代词“之”

句首省略动词“择”

“知”后面省略宾语“之”

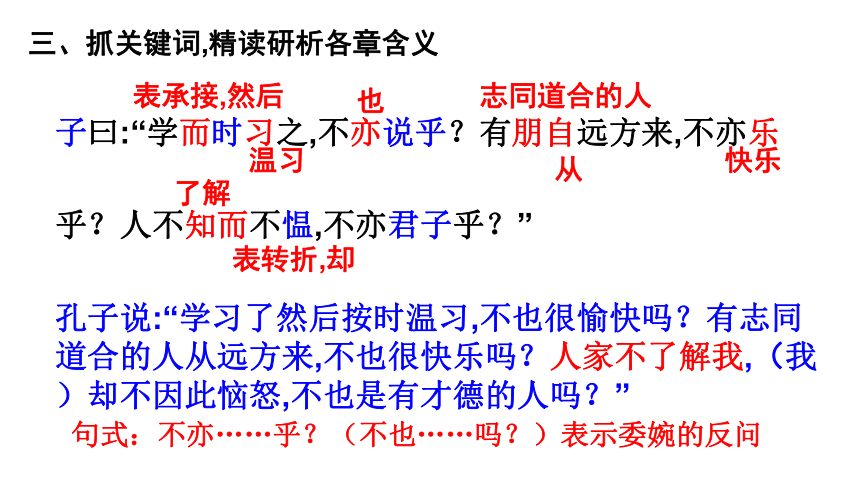

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐

乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

孔子说:“学习了然后按时温习,不也很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也很快乐吗?人家不了解我,(我)却不因此恼怒,不也是有才德的人吗?”

志同道合的人

三、抓关键词,精读研析各章含义

表承接,然后

表转折,却

从

了解

也

句式:不亦……乎?(不也……吗?)表示委婉的反问

温习

快乐

不是一个意思。对于知识来说,“学”是一个认识过程,而“习”则是一个巩固过程,要想掌握更多的知识,必须将“学”与“习”统一起来。

“学”与“习”是一个意思吗?它们之间是什么关系?

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交

而不信乎?传不习乎?”

曾子说:“我每天多次反省自己:替人谋划事情是不是竭尽自己的心力呢?和朋友交往是不是讲诚信呢?老师传授的知识是不是复习过了呢?”

自己,自身

替

谋划事情

曾子强调从忠、信、习三个方面反省自己,重视品德修养。

如何理解曾子所说的“忠”和“信”?讲求“忠”和“信”对现代人有什么特殊意义?

“忠”是办事心尽力,“信”是诚信。在现代社会中,我们仍然要讲求“忠”和“信”,只有这样,我们的社会才会和谐,才会发展得越来越好。

你知道哪些名人的名字是出自《论语》的?

著名数学家陈省身的名字就出自这一句。

毛泽东给自己的两个女儿分别取名为“敏”和“讷”,就出自《论语》中“君子欲讷(nè,说话迟钝)于言而敏于行(君子说话要谨慎,而行动要敏捷)”。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

孔子说:“我十五岁就有志于做学问,三十岁能有所成就,四十岁能不被外物所迷惑,五十岁能知道上天的意旨,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁能顺从意愿,

却不越过法度。”

顺从

孔子自述思想境界是随年龄增长逐步提高,是一个循序渐进的过程。如何理解孔子所说的“耳顺”与“从心所欲”?

“耳顺”指能听得进不同的意见。人到了六十岁,不管听到什么样的话,都能够最大限度地尊重他人,这是一种悲悯之心,是外在的天地之理与内心的融合。有了这种融合,才能达到孔子所说的“从心所欲,不逾矩”。当所有的规矩已经变为你的生命习惯时,你就能够做到从心所欲,这可以说是每一个所追求的最高境界。

第二课时

子曰:“温故而知新,可以

为师矣。”

孔子说:“温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,可以凭借(这一点)做老师了。”

学过的知识

新的理解和体会

可以凭借

了

一、抓关键词,精读研析各章含义

做

“温故”与“知新”是什么关系?

“温故而知新”强调“悟”,即独立思考。《礼记·学记》中记录了孔子这句话:“记问之学,不足为人师。”孔子认为只能记诵一些知识是不能当别人的老师的,要将知识融会贯通,有所发现,才可以为师,可见“温故”是“知新”的基础,“知新”是“温故”的延伸和升华。

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

孔子说:“只是读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从;只是空想却不读书,就会感到疑惑。”

表转折,却

就

如何正确认识“学”与“思”的关系?

“学”“思”结合是孔子所提倡的学习方法之一。他认为一味地读书而不思考会被书本所累,从而受到书本表象的迷惑而不得其解。如果只是一味地埋头苦思而不进行一定的书本知识的积累,进而对知识进行研究推敲,也只能流于空想,问题仍然不会得到解决,也就会产生更多的疑惑。只有把学习和思考结合起来,才能学到真知。

孔子认为“学”是“思”的基础,他反对离开“学”这个基础去胡思乱想。他曾说:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。”意思是:“我曾经整天不吃饭,彻夜不睡觉,去左思右想,结果没有什么好处,还不如去认真学习。”这句话表明孔子是把“学”看得更加重要,“学”是“思”的基础和前提,“思”是“学”的提高和发展。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其

忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

孔子说:“颜回多么贤德啊!一竹筐饭,一瓢冷水,住在简陋的小巷子里,别人都不能忍受那穷困的忧愁,颜回却不改变他好学的乐趣。颜回多么贤德啊!”

贤德

啊

那

他

乐趣

在众多弟子中,为何颜回能得到孔子的盛赞?

这章孔子描画了颜回艰苦的日常生活。孔子将普通人“不堪其忧”与颜回“不改其乐”的生活态度作对比,表现出

颜回安贫乐道的君子形象。颜回的“乐”从何而来呢?从学习中来,从个人的道德修养中来,这与孔子“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”是一脉相承的。

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

孔子说:“懂得学问和事业的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如以它为快乐的人。”

这章是讲兴趣对于学习的重要性。人对客观世界的认知是和兴趣成正比的。“知之”只是一般了解,“好之”则会有更大的热情投入,“乐之”才能全身心投入其中,才能有真知灼见,才能有所成就。可见兴趣的培养是多么重要啊!

懂得

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义

而富且贵,于我如浮云。”

孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这当中了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来说就像浮云一样。”

表承接

又

乐趣

这

“不义而富且贵,于我如浮云。”这句话运用了什么修辞?表现了孔子怎样的品格?在今天有什么现实意义?

运用了比喻的修辞,将富贵比作浮云,表现了孔子淡泊富贵的高尚品格,在物质利益面前,孔子保持了超然、独立、高尚的人格和旷达的精神,坚持了自己的人生价值取向。这句话对消除当今社会上的一部分人为谋取利益而不择手段、害国害民的弊端,具有重要的意义。

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

孔子说:“几个人一起走路,其中必定有(可以做)我老师(的人),(我)选择他们的优点来学习,(看到自己也有)他们那些缺点就要改正。”

走路

学习

缺点

这章是讲学习态度:谦虚向他人学习,改正自己的不足。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

孔子在河边感叹道:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”

舍弃,放弃

这章是讲学习态度,孔子想告诉弟子要珍惜时间。

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

孔子说:“一国军队可以改变其主帅,平民百姓却不可以改变他的志气。”

这章是讲坚守志向对于一个人的重要性。一个人的志向能否被改变,取决于他自己。

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

子夏说:“广泛学习并坚定自己的志向,恳切地发问求教并多思考当前的事情,仁德就在这当中了。”

广泛

表并列,并且

这

如何理解子夏所说的“博学而笃志,切问而近思”?

子夏阐述了治学之道。“博学”与“笃志”是基础,“切问”与“近思”是方法,能够做到这四点,就可以达到儒家所提倡、追求的“仁”了。

二、归纳整理

①-D都讲了坚定志向的重要性。

1.找出下面语录中表达的思想相同或相近的句子,并说明你的理由。

①博学而笃志,切问而近思

②人不知而不愠,不亦君子乎

③一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐

④温故而知新,可以为师矣

D.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也

C.为人谋而不忠乎

A.饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣

B.传不习乎

②-C都讲了个人修养(为人)。

③-A都讲了安贫乐道的思想。

④-B都讲了学习要温习。

2.请同学们从学习方法、学习态度和个人修养这三个角度,对《论语》十二章进行分类,从中找出关键词写在板书上。

《论语》十二章

学习方法:

学习态度

个人修养

时习

知新

学思

博学切问

三人行,必有我师

(谦虚)

乐之

三省吾身

择善而从

博学而笃志

不愠

三省吾身

不舍昼夜

不逾矩

不改其乐

乐在其中

不可夺志

博学而笃志,切问而近思

第三课时

一、拓展研读

1.颜回具有哪些优秀品质值得我们学习?阅读下面几章,我们一起来探究。(作业本“拓展二”)

①子曰:“吾与回言终日,不违,如愚。退而省xǐng其私,亦足以发,回也不愚。”

孔子说:“我整天给颜回讲学,他从来不提反对意见和疑问,像个蠢人。等到课后,我考察他私下的言行,发现他对我所讲授的内容有所发挥,可见颜回其实病不蠢。”

③子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰:“弗如也;吾与女弗如也。”

孔子对子贡说:“你和颜回相比,谁更好一些呢?”子贡回答说:“我怎么敢和颜回相比呢?颜回他听到一件事就可以推知十件事;我呢,知道一件事,只能推知两件事。”孔子说:“是不如他呀,我同意(与:赞同)你说,是不如他看。”

②哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”

鲁哀公问孔子:“你的学生中谁是最好学的呢?”孔子回答说:“有一个叫颜回的学生好学,他从不迁怒于别人,也从不重犯同样的(贰:重复、一再)过错。不幸短命死了,现在没有(“亡”同“无”)那样的人了,没有听说谁是好学的。”

安贫乐道,追求精神的愉悦与满足:

一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,

回也不改其乐。

与回言终日,不违。亦足以发

不迁怒他人,不犯同样的错误:

闻一以知十

不迁怒,不贰过

好学不倦(学思结合,举一反三):

谦虚谨慎(大智如愚,不卖弄聪明):

2.从下列语录的哪些内容中可以读出孔子的好学?阅读下面几章,我们一起来探究。(作业本“拓展一”)

①子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”

孔子说:“我不是生来就有知识的人,而是爱好古代文化,勤奋敏捷地去求得知识的人了。”

②子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”

孔子说:“默默地记住(“识”同“志”)所学的知识,学习不知满足,教诲人不知道倦怠,这些事情我做到了哪些呢?

④子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

⑤子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

孔子说:“即使只有十户人家的小村子,也一定有像我这样讲忠信的人,只是不如我那样好学罢了。”

孔子说:“有才德的人饮食不求饱足,居住不要求舒适,做事勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到(就:靠近、看齐)有道德的人那里去端正自己,这样可以说是好学了。”

叶公向子路问孔子是个什么样的人,子路不回答。孔子(对子路)说:“你为什么不说:他这个人,发愤用功,连吃饭都忘了,快乐得把一切忧虑都忘了,连自己快要老了都不知道,如此而已(“尔”同“耳”)。”

③叶shè公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚xī不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔?”

孔子的“好学”对你有怎样的启迪?

从②中可看出孔子的好学,“何有于我哉”的反问句传递出他对自己“好学”的自信;

从③“女奚不曰”可看出孔子是一个废寝忘食的人,在读书中达到了忘我的境界;

从④“必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也”中可看出孔子对自己的好学充满自信与自豪。

学习要勤奋刻苦,要虚心向人求教,不能骄傲自满。

3.阅读下面语录,谈谈曾子大有成就的依据。(作业本“导学六”)

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

依据:曾子诚实踏实;他没有聪明的头脑,就认真听讲,按时温习;他没有巧舌,就老实做人,认真做事,诚信对人。这些行为,使他深刻体悟到孔子的“仁德”“博学”等思想,最终传承了孔子的学说,大有成就。

4.请反复诵读下面一则语录,从语气词的角度品味孔子此刻的情感及其形象。(作业本“导学五”)

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

“哉”“也”的多次使用,使句子颇具情感力量,表达了赞叹和自豪的感情。

孔子极力夸奖了颜回即使身处陋巷,穷困潦倒,依然悠然自得、追求精神的愉悦与满足、一心向学的可贵精神

(结合具体内容),我们可以看到孔子好学、赏识人才、安贫乐道的形象(分析孔子形象)。

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑人,儒家学派的创始人,我国古代伟大的思想家、政治家、教育家,世界十大思想家之首。政治思想上主张“仁”“礼”等,教育思想上提倡“有教无类”、“因材施教”等。被后人尊为“圣人”、“至圣先师”。相传弟子多达三千人,贤者72人。

二、简介孔子

《论语》是儒家经典著作之一,它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子的言行,共20篇。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论,集中体现了孔子的政治主张和教育思想等。

宋朝宰相赵普赞颂说“半部《论语》治天下”。南宋朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。

“四书”:《大学》《论语》《中庸》《孟子》

“五经”:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

三、简介《论语》

四、积累运用小活动

(活动一)创设情境用《论语》

如果我们教室黑板上方要张贴一幅标语,你会选择《论语》十二章中的哪一句?请说明你选择的理由。

“学而不思则罔,思而不学则殆”,提醒我们学和思在学习中具有十分重要的作用。

“博学而笃志,切问而近思”,学习、立志、提问、思考,这不仅是求学之道,也是我们一生要坚持的学习、工作方式。

(活动二)成语接龙

《论语》是语录体散文,用口语写成,有着简练、晓畅的风格。许多句子内涵丰富,用意深远,成为耳熟能详的日常用语;还有不少语句逐渐演化并固定为成语。

课外搜集《论语》中的成语,我们开展一次小组成语接龙竞赛,看哪一个小组积累的成语最多。

不亦乐乎、三省吾身、三十而立、从心所欲、

温故知新、

乐在其中、富贵浮云、三人行必有我师、择善而从、

逝者如斯、不舍昼夜、博学笃志、切问近思

见贤思齐、三思后行、举一反三、己所不欲,勿施于人、

学而不厌、诲人不倦

(活动三)阅读《论语》

子曰:“德不孤,必有邻。”

子曰:“父母在,不远游,游必有方。”

子曰:“道不同,不相为谋。”

子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”

“有道德的人是不会孤立的,一定会有思想一致的人与他相处。”

“父母在世,不远离家乡,如果不得已要出远门,也必须有一定的地方。”

“主张不同,不互相商议。”

“为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢?”孔子说:“他聪敏勤勉(敏:敏捷)而好学,不以向他地位卑下的人请教为耻,所以给他谥号叫‘文’。”

子贡问为仁,子曰:“工欲善其事,必先利其器。居是邦也,事其大夫之贤者,友其士之仁者。”

子曰:“人无远虑,必有近忧。”

叶公问政。子曰:“近者悦,远者来。”

子夏为莒jǔ父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

子曰:“君子周而不比bì,小人比而不周。”

子贡问怎样实行仁德。孔子说:“工匠想把活儿做好,必须首先使他的工具锋利。住在这个国家,就要事奉大夫中的贤者,与士人中的仁者交朋友。”

孔子说:“人没有长远的考虑,一定会有眼前的忧患。”

子夏做莒父的总管,问孔子怎样办理政事。孔子说:“不要求快,不要贪求小利。求快反而达不到目的,贪求小利就做不成大事。”

孔子说:“君子合群而不与人勾结,小人与人勾结而不合群。”

叶公问孔子怎样管理政事。孔子说:“使近处的人高兴,使远处的人来归附。”

子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

孔子说:“由,我教给你(“女”同“汝”)怎样做的话,你明白了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧(“知”同“智”)啊。”

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

孔子说:“看见贤人,要想着向他学习、看齐,见到不贤的人,要在心里自我反省(自己有没有与他相类似的错误)。”

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

子贡问孔子道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

子曰:“学如不及,犹恐失之。”

子曰:“吾有知乎哉?无知也。有鄙夫问于我,空空如也;我叩其两端而竭焉。”

子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。”

孔子说:“学习知识就像追赶不上那样,又会担心丢掉什么。”

孔子说:“我有知识吗?其实没有知识。有一个乡下人问我,我对他谈的问题本来一点也不知道;我只是从问题的两端去问(叩:叩问、询问),这样对此问题就可以全部搞清楚了(竭:穷尽、尽力追究)。”

子夏说:“每天学到一些过去所不(“亡”同“无”)知道的东西,每月都不能忘记已经学会的东西,(这)就可以叫做好学了。”

学习目标

1.借助注释,自主阅读,了解文言句式和重点词语的意思,初步了解课文含义。

2.了解《论语》的有关知识和孔子的教育思想。

3.反复朗读课文,联系自身实际,体会其中倡导的为学之道。

4.正确认识并调整自身的学习态度和学习方法,激发学习兴趣,珍视中华优秀传统文化。

第一课时

一、朗读课文,读准字音和朗读节奏

补充:

不亦说乎(

)

吾十有五而志于学(

)

不逾矩(

)

曲肱而枕之(

)

可以为师矣(

)

必有我师焉(

)

为人谋(

)

为(

)师矣

1.借助课文注释中的注音或工具书,通读课文,做到读音正确。

yuè

yòu

yú

jǔ

qū

yān

wèi

替

wéi

做,当

2.听课文录音,并默默跟读,注意读音和朗读节奏。

yǐ

①子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?”

②曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”

③子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。”

④子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。”

⑤子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。”

⑥子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回/也不改其乐。贤哉,回也!”

⑦子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”

⑧子曰:“饭疏食/饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不义/而/富且贵,于我/如浮云。”

⑨子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。”

⑩子在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍昼夜。”

?子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。”

?子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁在其中矣。”

通假字

(1)不亦说乎:

(2)吾十有五:

“说”同“悦”,愉快

“有”同“又”

词类活用

(1)学而时习之:

(2)吾日三省吾身:

(3)温故而知新:

(4)好之者不如乐之者:

(5)传不习乎

(6)一瓢饮

(7)饭疏食饮水:

名词作状语,按时

名词作状语,每天

形容词作名词,学过的知识;新的理解和体会

形容词意动用法,以……为快乐

名词作动词,吃

动词作名词,老师传授的知识

动词作名词,冷水(汤,热水)

二、疏通文意,掌握文言字词和文言句式

古今异义

有朋自远方来

可以为师矣

饭疏食饮水

三人行

匹夫不可夺志也

古义:可以凭借;

今义:可能,能够,许可。

古义:冷水;

今义:泛指所有的水。

古义:表示多;

今义:表示确数。

古义:平民百姓;

今义:无学识、无智谋的人。

古义:志同道合的人;

今义:朋友。

知

人不知而不愠

温故而知新

知之者不如好之者

乐

一词多义

不亦乐乎

好之者不如乐之者

了解

得到

懂得

快乐

以……为快乐

为人谋而不忠乎

可以为师矣

吾十有五而志于学

于我如浮云

为

替

做,当

在,在于

对,对于

于

而的用法

①表承接:相当于“然后,就”。学而时习之;温故而知新

②表转折:相当于“却,但”。人不知而不愠;学而不思则罔

③表并列:相当于“并且”。博学而笃志;切问而近思

④表假设:相当于“如果”。人而无信,不知其可也。

语气词

传不习乎

可以为师矣

相当于“吗”

相当于“了”

省略句:

(1)人不知而不愠

(2)可以为师矣

(3)其不善者而改之

判断句:

(1)贤哉,回也!

(2)三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

倒装句,按语序应为“回也,贤哉!”

“以”后面省略代词“之”

句首省略动词“择”

“知”后面省略宾语“之”

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐

乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

孔子说:“学习了然后按时温习,不也很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也很快乐吗?人家不了解我,(我)却不因此恼怒,不也是有才德的人吗?”

志同道合的人

三、抓关键词,精读研析各章含义

表承接,然后

表转折,却

从

了解

也

句式:不亦……乎?(不也……吗?)表示委婉的反问

温习

快乐

不是一个意思。对于知识来说,“学”是一个认识过程,而“习”则是一个巩固过程,要想掌握更多的知识,必须将“学”与“习”统一起来。

“学”与“习”是一个意思吗?它们之间是什么关系?

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交

而不信乎?传不习乎?”

曾子说:“我每天多次反省自己:替人谋划事情是不是竭尽自己的心力呢?和朋友交往是不是讲诚信呢?老师传授的知识是不是复习过了呢?”

自己,自身

替

谋划事情

曾子强调从忠、信、习三个方面反省自己,重视品德修养。

如何理解曾子所说的“忠”和“信”?讲求“忠”和“信”对现代人有什么特殊意义?

“忠”是办事心尽力,“信”是诚信。在现代社会中,我们仍然要讲求“忠”和“信”,只有这样,我们的社会才会和谐,才会发展得越来越好。

你知道哪些名人的名字是出自《论语》的?

著名数学家陈省身的名字就出自这一句。

毛泽东给自己的两个女儿分别取名为“敏”和“讷”,就出自《论语》中“君子欲讷(nè,说话迟钝)于言而敏于行(君子说话要谨慎,而行动要敏捷)”。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

孔子说:“我十五岁就有志于做学问,三十岁能有所成就,四十岁能不被外物所迷惑,五十岁能知道上天的意旨,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁能顺从意愿,

却不越过法度。”

顺从

孔子自述思想境界是随年龄增长逐步提高,是一个循序渐进的过程。如何理解孔子所说的“耳顺”与“从心所欲”?

“耳顺”指能听得进不同的意见。人到了六十岁,不管听到什么样的话,都能够最大限度地尊重他人,这是一种悲悯之心,是外在的天地之理与内心的融合。有了这种融合,才能达到孔子所说的“从心所欲,不逾矩”。当所有的规矩已经变为你的生命习惯时,你就能够做到从心所欲,这可以说是每一个所追求的最高境界。

第二课时

子曰:“温故而知新,可以

为师矣。”

孔子说:“温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,可以凭借(这一点)做老师了。”

学过的知识

新的理解和体会

可以凭借

了

一、抓关键词,精读研析各章含义

做

“温故”与“知新”是什么关系?

“温故而知新”强调“悟”,即独立思考。《礼记·学记》中记录了孔子这句话:“记问之学,不足为人师。”孔子认为只能记诵一些知识是不能当别人的老师的,要将知识融会贯通,有所发现,才可以为师,可见“温故”是“知新”的基础,“知新”是“温故”的延伸和升华。

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

孔子说:“只是读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从;只是空想却不读书,就会感到疑惑。”

表转折,却

就

如何正确认识“学”与“思”的关系?

“学”“思”结合是孔子所提倡的学习方法之一。他认为一味地读书而不思考会被书本所累,从而受到书本表象的迷惑而不得其解。如果只是一味地埋头苦思而不进行一定的书本知识的积累,进而对知识进行研究推敲,也只能流于空想,问题仍然不会得到解决,也就会产生更多的疑惑。只有把学习和思考结合起来,才能学到真知。

孔子认为“学”是“思”的基础,他反对离开“学”这个基础去胡思乱想。他曾说:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。”意思是:“我曾经整天不吃饭,彻夜不睡觉,去左思右想,结果没有什么好处,还不如去认真学习。”这句话表明孔子是把“学”看得更加重要,“学”是“思”的基础和前提,“思”是“学”的提高和发展。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其

忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

孔子说:“颜回多么贤德啊!一竹筐饭,一瓢冷水,住在简陋的小巷子里,别人都不能忍受那穷困的忧愁,颜回却不改变他好学的乐趣。颜回多么贤德啊!”

贤德

啊

那

他

乐趣

在众多弟子中,为何颜回能得到孔子的盛赞?

这章孔子描画了颜回艰苦的日常生活。孔子将普通人“不堪其忧”与颜回“不改其乐”的生活态度作对比,表现出

颜回安贫乐道的君子形象。颜回的“乐”从何而来呢?从学习中来,从个人的道德修养中来,这与孔子“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”是一脉相承的。

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

孔子说:“懂得学问和事业的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如以它为快乐的人。”

这章是讲兴趣对于学习的重要性。人对客观世界的认知是和兴趣成正比的。“知之”只是一般了解,“好之”则会有更大的热情投入,“乐之”才能全身心投入其中,才能有真知灼见,才能有所成就。可见兴趣的培养是多么重要啊!

懂得

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义

而富且贵,于我如浮云。”

孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这当中了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来说就像浮云一样。”

表承接

又

乐趣

这

“不义而富且贵,于我如浮云。”这句话运用了什么修辞?表现了孔子怎样的品格?在今天有什么现实意义?

运用了比喻的修辞,将富贵比作浮云,表现了孔子淡泊富贵的高尚品格,在物质利益面前,孔子保持了超然、独立、高尚的人格和旷达的精神,坚持了自己的人生价值取向。这句话对消除当今社会上的一部分人为谋取利益而不择手段、害国害民的弊端,具有重要的意义。

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

孔子说:“几个人一起走路,其中必定有(可以做)我老师(的人),(我)选择他们的优点来学习,(看到自己也有)他们那些缺点就要改正。”

走路

学习

缺点

这章是讲学习态度:谦虚向他人学习,改正自己的不足。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

孔子在河边感叹道:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”

舍弃,放弃

这章是讲学习态度,孔子想告诉弟子要珍惜时间。

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

孔子说:“一国军队可以改变其主帅,平民百姓却不可以改变他的志气。”

这章是讲坚守志向对于一个人的重要性。一个人的志向能否被改变,取决于他自己。

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

子夏说:“广泛学习并坚定自己的志向,恳切地发问求教并多思考当前的事情,仁德就在这当中了。”

广泛

表并列,并且

这

如何理解子夏所说的“博学而笃志,切问而近思”?

子夏阐述了治学之道。“博学”与“笃志”是基础,“切问”与“近思”是方法,能够做到这四点,就可以达到儒家所提倡、追求的“仁”了。

二、归纳整理

①-D都讲了坚定志向的重要性。

1.找出下面语录中表达的思想相同或相近的句子,并说明你的理由。

①博学而笃志,切问而近思

②人不知而不愠,不亦君子乎

③一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐

④温故而知新,可以为师矣

D.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也

C.为人谋而不忠乎

A.饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣

B.传不习乎

②-C都讲了个人修养(为人)。

③-A都讲了安贫乐道的思想。

④-B都讲了学习要温习。

2.请同学们从学习方法、学习态度和个人修养这三个角度,对《论语》十二章进行分类,从中找出关键词写在板书上。

《论语》十二章

学习方法:

学习态度

个人修养

时习

知新

学思

博学切问

三人行,必有我师

(谦虚)

乐之

三省吾身

择善而从

博学而笃志

不愠

三省吾身

不舍昼夜

不逾矩

不改其乐

乐在其中

不可夺志

博学而笃志,切问而近思

第三课时

一、拓展研读

1.颜回具有哪些优秀品质值得我们学习?阅读下面几章,我们一起来探究。(作业本“拓展二”)

①子曰:“吾与回言终日,不违,如愚。退而省xǐng其私,亦足以发,回也不愚。”

孔子说:“我整天给颜回讲学,他从来不提反对意见和疑问,像个蠢人。等到课后,我考察他私下的言行,发现他对我所讲授的内容有所发挥,可见颜回其实病不蠢。”

③子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰:“弗如也;吾与女弗如也。”

孔子对子贡说:“你和颜回相比,谁更好一些呢?”子贡回答说:“我怎么敢和颜回相比呢?颜回他听到一件事就可以推知十件事;我呢,知道一件事,只能推知两件事。”孔子说:“是不如他呀,我同意(与:赞同)你说,是不如他看。”

②哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”

鲁哀公问孔子:“你的学生中谁是最好学的呢?”孔子回答说:“有一个叫颜回的学生好学,他从不迁怒于别人,也从不重犯同样的(贰:重复、一再)过错。不幸短命死了,现在没有(“亡”同“无”)那样的人了,没有听说谁是好学的。”

安贫乐道,追求精神的愉悦与满足:

一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,

回也不改其乐。

与回言终日,不违。亦足以发

不迁怒他人,不犯同样的错误:

闻一以知十

不迁怒,不贰过

好学不倦(学思结合,举一反三):

谦虚谨慎(大智如愚,不卖弄聪明):

2.从下列语录的哪些内容中可以读出孔子的好学?阅读下面几章,我们一起来探究。(作业本“拓展一”)

①子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”

孔子说:“我不是生来就有知识的人,而是爱好古代文化,勤奋敏捷地去求得知识的人了。”

②子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”

孔子说:“默默地记住(“识”同“志”)所学的知识,学习不知满足,教诲人不知道倦怠,这些事情我做到了哪些呢?

④子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

⑤子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

孔子说:“即使只有十户人家的小村子,也一定有像我这样讲忠信的人,只是不如我那样好学罢了。”

孔子说:“有才德的人饮食不求饱足,居住不要求舒适,做事勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到(就:靠近、看齐)有道德的人那里去端正自己,这样可以说是好学了。”

叶公向子路问孔子是个什么样的人,子路不回答。孔子(对子路)说:“你为什么不说:他这个人,发愤用功,连吃饭都忘了,快乐得把一切忧虑都忘了,连自己快要老了都不知道,如此而已(“尔”同“耳”)。”

③叶shè公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚xī不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔?”

孔子的“好学”对你有怎样的启迪?

从②中可看出孔子的好学,“何有于我哉”的反问句传递出他对自己“好学”的自信;

从③“女奚不曰”可看出孔子是一个废寝忘食的人,在读书中达到了忘我的境界;

从④“必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也”中可看出孔子对自己的好学充满自信与自豪。

学习要勤奋刻苦,要虚心向人求教,不能骄傲自满。

3.阅读下面语录,谈谈曾子大有成就的依据。(作业本“导学六”)

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

依据:曾子诚实踏实;他没有聪明的头脑,就认真听讲,按时温习;他没有巧舌,就老实做人,认真做事,诚信对人。这些行为,使他深刻体悟到孔子的“仁德”“博学”等思想,最终传承了孔子的学说,大有成就。

4.请反复诵读下面一则语录,从语气词的角度品味孔子此刻的情感及其形象。(作业本“导学五”)

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

“哉”“也”的多次使用,使句子颇具情感力量,表达了赞叹和自豪的感情。

孔子极力夸奖了颜回即使身处陋巷,穷困潦倒,依然悠然自得、追求精神的愉悦与满足、一心向学的可贵精神

(结合具体内容),我们可以看到孔子好学、赏识人才、安贫乐道的形象(分析孔子形象)。

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑人,儒家学派的创始人,我国古代伟大的思想家、政治家、教育家,世界十大思想家之首。政治思想上主张“仁”“礼”等,教育思想上提倡“有教无类”、“因材施教”等。被后人尊为“圣人”、“至圣先师”。相传弟子多达三千人,贤者72人。

二、简介孔子

《论语》是儒家经典著作之一,它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子的言行,共20篇。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论,集中体现了孔子的政治主张和教育思想等。

宋朝宰相赵普赞颂说“半部《论语》治天下”。南宋朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。

“四书”:《大学》《论语》《中庸》《孟子》

“五经”:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

三、简介《论语》

四、积累运用小活动

(活动一)创设情境用《论语》

如果我们教室黑板上方要张贴一幅标语,你会选择《论语》十二章中的哪一句?请说明你选择的理由。

“学而不思则罔,思而不学则殆”,提醒我们学和思在学习中具有十分重要的作用。

“博学而笃志,切问而近思”,学习、立志、提问、思考,这不仅是求学之道,也是我们一生要坚持的学习、工作方式。

(活动二)成语接龙

《论语》是语录体散文,用口语写成,有着简练、晓畅的风格。许多句子内涵丰富,用意深远,成为耳熟能详的日常用语;还有不少语句逐渐演化并固定为成语。

课外搜集《论语》中的成语,我们开展一次小组成语接龙竞赛,看哪一个小组积累的成语最多。

不亦乐乎、三省吾身、三十而立、从心所欲、

温故知新、

乐在其中、富贵浮云、三人行必有我师、择善而从、

逝者如斯、不舍昼夜、博学笃志、切问近思

见贤思齐、三思后行、举一反三、己所不欲,勿施于人、

学而不厌、诲人不倦

(活动三)阅读《论语》

子曰:“德不孤,必有邻。”

子曰:“父母在,不远游,游必有方。”

子曰:“道不同,不相为谋。”

子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”

“有道德的人是不会孤立的,一定会有思想一致的人与他相处。”

“父母在世,不远离家乡,如果不得已要出远门,也必须有一定的地方。”

“主张不同,不互相商议。”

“为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢?”孔子说:“他聪敏勤勉(敏:敏捷)而好学,不以向他地位卑下的人请教为耻,所以给他谥号叫‘文’。”

子贡问为仁,子曰:“工欲善其事,必先利其器。居是邦也,事其大夫之贤者,友其士之仁者。”

子曰:“人无远虑,必有近忧。”

叶公问政。子曰:“近者悦,远者来。”

子夏为莒jǔ父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

子曰:“君子周而不比bì,小人比而不周。”

子贡问怎样实行仁德。孔子说:“工匠想把活儿做好,必须首先使他的工具锋利。住在这个国家,就要事奉大夫中的贤者,与士人中的仁者交朋友。”

孔子说:“人没有长远的考虑,一定会有眼前的忧患。”

子夏做莒父的总管,问孔子怎样办理政事。孔子说:“不要求快,不要贪求小利。求快反而达不到目的,贪求小利就做不成大事。”

孔子说:“君子合群而不与人勾结,小人与人勾结而不合群。”

叶公问孔子怎样管理政事。孔子说:“使近处的人高兴,使远处的人来归附。”

子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

孔子说:“由,我教给你(“女”同“汝”)怎样做的话,你明白了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧(“知”同“智”)啊。”

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

孔子说:“看见贤人,要想着向他学习、看齐,见到不贤的人,要在心里自我反省(自己有没有与他相类似的错误)。”

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

子贡问孔子道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

子曰:“学如不及,犹恐失之。”

子曰:“吾有知乎哉?无知也。有鄙夫问于我,空空如也;我叩其两端而竭焉。”

子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。”

孔子说:“学习知识就像追赶不上那样,又会担心丢掉什么。”

孔子说:“我有知识吗?其实没有知识。有一个乡下人问我,我对他谈的问题本来一点也不知道;我只是从问题的两端去问(叩:叩问、询问),这样对此问题就可以全部搞清楚了(竭:穷尽、尽力追究)。”

子夏说:“每天学到一些过去所不(“亡”同“无”)知道的东西,每月都不能忘记已经学会的东西,(这)就可以叫做好学了。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首