鲁教版化学 9.2金属的化学性质 教案

图片预览

文档简介

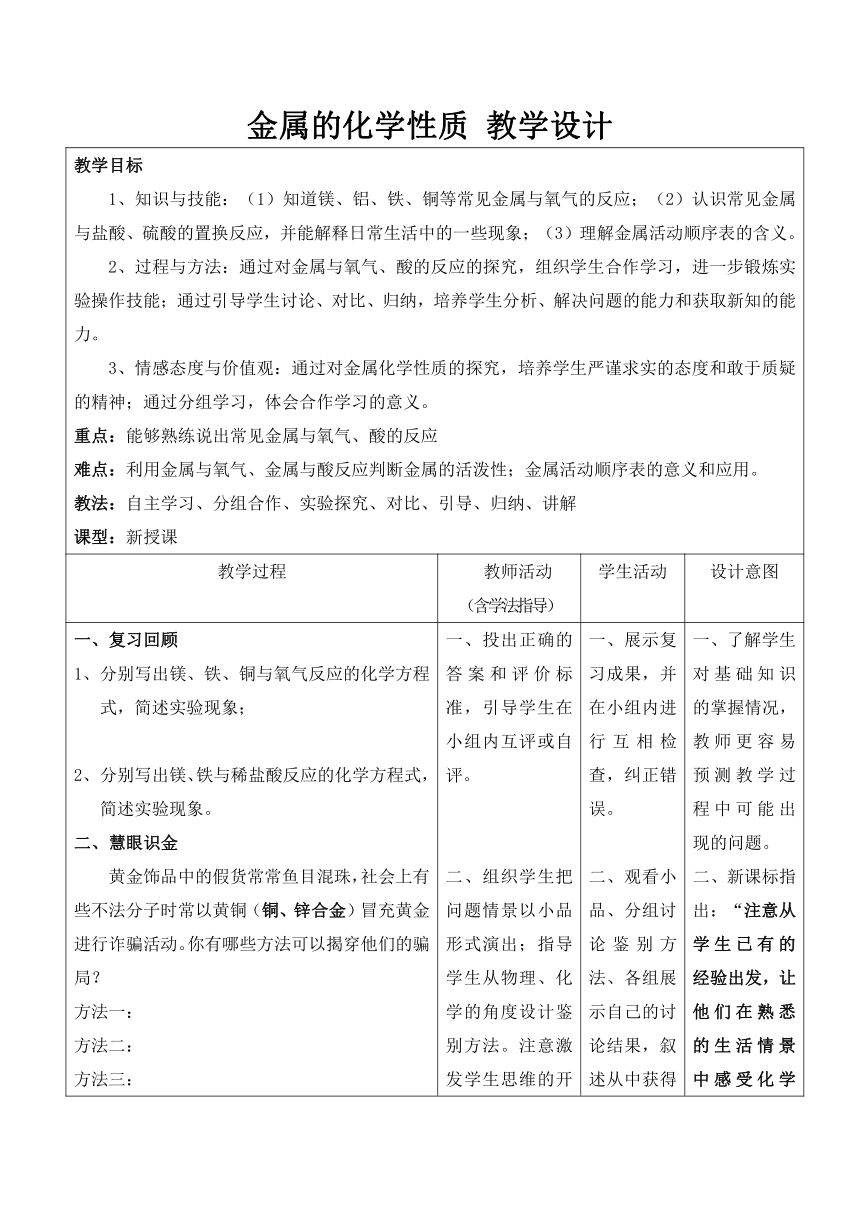

金属的化学性质 教学设计

教学目标 1、知识与技能:(1)知道镁、铝、铁、铜等常见金属与氧气的反应;(2)认识常见金属与盐酸、硫酸的置换反应,并能解释日常生活中的一些现象;(3)理解金属活动顺序表的含义。

2、过程与方法:通过对金属与氧气、酸的反应的探究,组织学生合作学习,进一步锻炼实验操作技能;通过引导学生讨论、对比、归纳,培养学生分析、解决问题的能力和获取新知的能力。

3、情感态度与价值观:通过对金属化学性质的探究,培养学生严谨求实的态度和敢于质疑的精神;通过分组学习,体会合作学习的意义。

重点:能够熟练说出常见金属与氧气、酸的反应

难点:利用金属与氧气、金属与酸反应判断金属的活泼性;金属活动顺序表的意义和应用。

教法:自主学习、分组合作、实验探究、对比、引导、归纳、讲解

课型:新授课

教学过程 教师活动

(含学法指导) 学生活动 设计意图

一、复习回顾 分别写出镁、铁、铜与氧气反应的化学方程式,简述实验现象;

分别写出镁、铁与稀盐酸反应的化学方程式,简述实验现象。

二、慧眼识金

黄金饰品中的假货常常鱼目混珠,社会上有些不法分子时常以黄铜(铜、锌合金)冒充黄金进行诈骗活动。你有哪些方法可以揭穿他们的骗局?

方法一:

方法二:

方法三:

三、金属与氧气的反应

1.活动天地

观察铝在氧气中燃烧的实验视频,记录现象,写出反应的化学方程式。

化学方程式:

现象:

2.自主学习

(1)讨论教材第61页“交流共享”

(2)从金属与氧气反应的难易和剧烈程度分析、比较镁、铁、铝的活泼性。

(3)阅读教材第62页“多识一点”,想一想铝制品与铁制品相比有哪些优良性能?为什么?

(4)分析“真金不怕火炼”的含义。

3.学习感悟

(1)大多数金属在一定条件下都能与 反应;

(2)我们可以利用金属与氧气反应的 判断金属的活泼性。

四、金属与酸的反应

1.实验探究

教材第62页“金属与酸的反应”

(1)金属与稀盐酸的反应(表一)

实验现象

化学方程式

镁

铝

铁

铜

(2)金属与稀硫酸的反应(表二)

实验现象

化学方程式

镁

铝

铁

铜

(3)问题:

通过实验,你发现了什么问题?还存在什么困惑?

2.学习感悟:

(1) 金属可以和酸反应,生成 和 ;

(2)可根据金属与酸 或 判断金属的活泼性。

3.自主学习

阅读教材63页内容,回答下列问题:

K Ca Sn Pb (H) Au

(金属活动性 )

在金属活动顺序中

(1)金属的位置越靠前,它的 ;

(2)排在氢前面的金属 ,而排在氢后面的金属 。

(3)为什么镁比铁更易与氧气反应?铜制品比铁制品更易保存?自然界中有单质金存在而没有单质铁存在?

(4)下列物质能由金属和对应的酸直接反应生成的是( )

A.CuCl2 B.FeCl2 C.FeCl3 D.Fe(NO3)2

小技巧:(巧记金属与酸的反应条件)

H之前,能置换,越靠前,越明显;

钾、钙、钠,要避嫌,铁要生成亚铁盐;

常用酸,有两种,稀盐酸、稀硫酸。

4.活动天地

(1)观察“表一”、“表二”中的化学方程式,分析这些反应有什么共同特点?

(2)指出下列反应的基本类型。

①2H2O ==== 2H2↑ + O2↑

②Fe+CuSO4=Cu+FeSO4

③2Cu+O2===2CuO

④HCl+NaOH=NaCl+H2O

五、本节小结:

(回忆学习过程,将你的点滴思考和感悟汇聚起来吧!)

1.金属的化学性质有:

金属的

化学性质

实 例

化学方程式

反应的

基本类型

2.金属活动顺序表的用途:

(1)

(2)

3.四种基本反应类型为 、 、

、 。

我的困惑:

六、当堂达标测试:

不法分子用铜锌合金制成假元宝行骗的事件屡有发生。下列不易区别其真伪的方法是( )

A.用火烧 B.放入硫酸中

C.加硝酸银溶液 D.观察外观

2.下列物质不能由金属和盐酸直接反应生成的是( )

A.MgCl2 B.CuCl2 C.FeCl2 D.ZnCl2

3.金属钛是航空、军工、电子等方面的必须原料。生产金属钛发生的化学反应为TiCl4+2Mg Ti+2MgCl2,该反应属于( )

A.置换反应 B.化合反应

C.分解反应 D.复分解反应

课外作业:

完成练习册本课时的练习题

一、投出正确的答案和评价标准,引导学生在小组内互评或自评。

二、组织学生把问题情景以小品形式演出;指导学生从物理、化学的角度设计鉴别方法。注意激发学生思维的开放性。

三、观看铝在氧气中燃烧,指导学生怎样观察和描述燃烧现象。

2.组织学生讨论交流共享(1)(2)(预测:①学生得出与“氧气的浓度和接触面积”有关应该不难,但很难得出还和“金属的活泼性”有关这一结论。这时教师就要进行适时的引导,就会使学生的思维更加深入;②通过金属与氧气反应的难易和剧烈程度分析,学生很难比较出铁和铝的活泼性。若阅读完“多识一点”估计就会明白了。)

四、教师巡视,指导各组学生实验、观察和记录实验现象,组织讨论完成教材P63中的问题

(实验每6人一组,分成A、B两部分,A组做金属与稀盐酸的反应,B组做金属与稀硫酸的反应。为便于小组间的交流,A、B

组相邻)

(3)鼓励学生大胆发言,敢于质疑和提问,并对积极发言的学生给予肯定和表扬。(预测:学生在实验过程中肯定会发现铝与稀硫酸反应的特殊性,但敢于提出质疑的很少。)

3.指导学生快速阅读,完成导学案中的内容,体会金属活动性的意义,帮助学生记忆(如:钾、钙、钠、镁、铝可以想象成“嫁给那美女”)

(4)指导学生观察和分析(通过比较A和B,体会金属活动顺序表的应用;通过比较B和C,明确Fe与酸反应生成亚铁盐;通过比较B和D,明确不能用硝酸或浓硫酸反应制取氢气。

4.引导学生从反应物、生成物的多少、物质的种类分析、归纳、概括,得出置换反应的概念,区分四种基本反应类型

五、指导学生把所学知识及时进行归纳与总结,从而把知识系统化、条理化。

六、认真观察学生对测试题的完成情况,对学生存在的问题进行记录和分析并思考解决方法。

出示答案,组织学生对存在的问题进行探讨

对学生存在的问题进行个别辅导,努力实现辅导的针对性。

一、展示复习成果,并在小组内进行互相检查,纠正错误。

二、观看小品、分组讨论鉴别方法、各组展示自己的讨论结果,叙述从中获得的感悟。

三、观察并记录实验现象,写出反应的化学方程式

2.自主学习教材第62页“多识一点”

四、分组实验,记录实验现象,并根据观察到的现象合作完成教材P63页的问题

(注意:小组内的分工与合作、控制变量法的使用、实验安全)

(3)交流在实验中发现的问题和对问题的思考,大胆提出自己的困惑。

3.阅读教材,讨论、交流完成导学案中的内容,比一比谁记得快,展示学习成果

(4)分析它们的异同,提出自己的困惑,说明自己的观点。

4.分析反应的特点,归纳、概括置换反应的概念。了解四种基本反应类型核心特征,交流、展示学习心得。

五、反思在本节学习中的所思所获,归纳、总结基本知识点,交流、展示学习成果。

六、认真思考,独立完成测试题。

积极探讨,力争做到“堂堂清”。

一、了解学生对基础知识的掌握情况,教师更容易预测教学过程中可能出现的问题。

二、新课标指出:“注意从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的生活情景中感受化学的重要性。”

三、体会性质与现象、性质与用途之间的辩证关系,了解化学与日常生活的密切联系,逐步提高运用比较、归纳、概括等方法分析和解决问题的能力、自主学习的能力、合作学习的能力。养成及时总结与反思的习惯。

四、新课标指出:“让学生有更多的机会主动地体验探究过程,在知识的形成、联系、应用过程中养成科学的态度,获得科学的方法,在“做科学”的探究实践中逐步形成终身学习的意识和能力。”

(3)培养学生严谨求实的态度和敢于质疑的精神。

3.培养学生独立、自主学习的能力。

(4)通过典型例子体会金属活动顺序表的应用,强调注意事项,提高分析解答问题的能力。减少记忆的难度,增强学习的趣味性。

4.了解四种基本反应类型的区别与特点,能够区分常见反应的基本类型。

五、使学生在学习中养成及时总结与反思的习惯。它不仅可以使所学知识系统化,增强了理解和记忆。而且会对学生今后的学习和生活产生重大的影响。

六、1.考查学生利用所学知识解决实际问题的能力,感受化学学习的意义。

2.对金属与酸的反应的考查。

3.对基本反应类型的考查。

【板书设计】 金属的化学性质

金属与氧气的反应

2Al+3O22Al2O3

判断金属活动性的方法一:

金属与酸的反应

HCl组

H2SO4组

教学反思: 一、本节内容分析

1.从课程标准上看,它是初中化学五个一级主题之一——身边的化学物质下的一个二级主题——金属与金属矿物。从学生知识系统形成来看,它是物质家族中的重要一份子——金属单质。学完本节内容之后,学生对单质、化合物的认识会更加完整、系统。

2.从教材的编排上看,鲁教版有一个最大的特点就是——将难点分散。在第一单元第一节中,就提到了金属镁在空气的燃烧。虽然这时学生对化学的认知较少,但学生知道了“镁是一种金属,它可以燃烧”。在第三单元第一节与第三节中,分别介绍了铜、铁与氧气的反应。在第五单元第三节中又介绍了镁、铁与酸的反应。经过了这种反复冲击,学生对金属的化学性质已有了一定的认识,就可能产生疑问——“它还有哪些性质?”从而激发了他们进一步探究下去的欲望。这种编排,虽不像老教材那样痛快、直接、淋漓尽致。但就像春雨一样,在到来之前,先吹吹风,打个雷,即使来到了,也是轻柔的,从而做到了润物细无声的效果。

3.从本节内容与现实生活的联系来看,金属和金属材料是生活和生产中最广泛使用的一种材料。它对学生了解化学与社会发展的关系,感受化学学习的意义具有非常重要的作用。并且为今后在生活中合理的使用和保护金属资源奠定了基础。

二、教学建议

1.这是一节典型的实验探究课,教学中要紧紧围绕实验,积极指导学生观察、思索、归纳与总结。引导学生透过表面现象,寻求事物发展的本质原因。教学中,除了指导学生做好实验、分析实验外,更要激励学生敢于质疑,大胆猜想,勇于实践。激发他们学习化学的兴趣,强化他们对化学现象的好奇心,切忌做成验证性实验。我在教学中发现,虽然学生的知识背景不同,思考问题的方式也不尽不同,他们对同一个问题的认识角度和认识水平也存在差异。但他们在实验中都非常积极,兴趣盎然,从中获得了不同的认识(若教师善加诱导,就会使教学事半功倍)。而且组内的成员越少(2~4人为宜),学生做实验的激情就越高,体会也愈加深刻。反之,若教师只是做一做演示实验,然后让学生记住结论,学生从中获得的认识就比较肤浅,学习激情也较差,并且有一部分学生对教师的讲解漠不关心。因此,在教学中不仅要关注学生知识的生成,能力的培养。更要关注学生是怎样获得这些认识的(是主动地还是被动地、是积极的还是消极的),培养和激发学生持续学习化学的激情和动力。

2.因本节内容较多,又如前所述,它无论是在现实生活中还是在中考中都意义重大,因此建议用2课时完成本节内容的教学。第一课时学习金属与氧气、金属与酸的反应,重点放在对基础知识(特别是金属活动顺序表的意义)的落实上。第二课时学习金属与盐溶液的反应,重点放在提高学生利用所学知识(特别是金属活动顺序表的应用)分析和解答问题的能力上。

教学目标 1、知识与技能:(1)知道镁、铝、铁、铜等常见金属与氧气的反应;(2)认识常见金属与盐酸、硫酸的置换反应,并能解释日常生活中的一些现象;(3)理解金属活动顺序表的含义。

2、过程与方法:通过对金属与氧气、酸的反应的探究,组织学生合作学习,进一步锻炼实验操作技能;通过引导学生讨论、对比、归纳,培养学生分析、解决问题的能力和获取新知的能力。

3、情感态度与价值观:通过对金属化学性质的探究,培养学生严谨求实的态度和敢于质疑的精神;通过分组学习,体会合作学习的意义。

重点:能够熟练说出常见金属与氧气、酸的反应

难点:利用金属与氧气、金属与酸反应判断金属的活泼性;金属活动顺序表的意义和应用。

教法:自主学习、分组合作、实验探究、对比、引导、归纳、讲解

课型:新授课

教学过程 教师活动

(含学法指导) 学生活动 设计意图

一、复习回顾 分别写出镁、铁、铜与氧气反应的化学方程式,简述实验现象;

分别写出镁、铁与稀盐酸反应的化学方程式,简述实验现象。

二、慧眼识金

黄金饰品中的假货常常鱼目混珠,社会上有些不法分子时常以黄铜(铜、锌合金)冒充黄金进行诈骗活动。你有哪些方法可以揭穿他们的骗局?

方法一:

方法二:

方法三:

三、金属与氧气的反应

1.活动天地

观察铝在氧气中燃烧的实验视频,记录现象,写出反应的化学方程式。

化学方程式:

现象:

2.自主学习

(1)讨论教材第61页“交流共享”

(2)从金属与氧气反应的难易和剧烈程度分析、比较镁、铁、铝的活泼性。

(3)阅读教材第62页“多识一点”,想一想铝制品与铁制品相比有哪些优良性能?为什么?

(4)分析“真金不怕火炼”的含义。

3.学习感悟

(1)大多数金属在一定条件下都能与 反应;

(2)我们可以利用金属与氧气反应的 判断金属的活泼性。

四、金属与酸的反应

1.实验探究

教材第62页“金属与酸的反应”

(1)金属与稀盐酸的反应(表一)

实验现象

化学方程式

镁

铝

铁

铜

(2)金属与稀硫酸的反应(表二)

实验现象

化学方程式

镁

铝

铁

铜

(3)问题:

通过实验,你发现了什么问题?还存在什么困惑?

2.学习感悟:

(1) 金属可以和酸反应,生成 和 ;

(2)可根据金属与酸 或 判断金属的活泼性。

3.自主学习

阅读教材63页内容,回答下列问题:

K Ca Sn Pb (H) Au

(金属活动性 )

在金属活动顺序中

(1)金属的位置越靠前,它的 ;

(2)排在氢前面的金属 ,而排在氢后面的金属 。

(3)为什么镁比铁更易与氧气反应?铜制品比铁制品更易保存?自然界中有单质金存在而没有单质铁存在?

(4)下列物质能由金属和对应的酸直接反应生成的是( )

A.CuCl2 B.FeCl2 C.FeCl3 D.Fe(NO3)2

小技巧:(巧记金属与酸的反应条件)

H之前,能置换,越靠前,越明显;

钾、钙、钠,要避嫌,铁要生成亚铁盐;

常用酸,有两种,稀盐酸、稀硫酸。

4.活动天地

(1)观察“表一”、“表二”中的化学方程式,分析这些反应有什么共同特点?

(2)指出下列反应的基本类型。

①2H2O ==== 2H2↑ + O2↑

②Fe+CuSO4=Cu+FeSO4

③2Cu+O2===2CuO

④HCl+NaOH=NaCl+H2O

五、本节小结:

(回忆学习过程,将你的点滴思考和感悟汇聚起来吧!)

1.金属的化学性质有:

金属的

化学性质

实 例

化学方程式

反应的

基本类型

2.金属活动顺序表的用途:

(1)

(2)

3.四种基本反应类型为 、 、

、 。

我的困惑:

六、当堂达标测试:

不法分子用铜锌合金制成假元宝行骗的事件屡有发生。下列不易区别其真伪的方法是( )

A.用火烧 B.放入硫酸中

C.加硝酸银溶液 D.观察外观

2.下列物质不能由金属和盐酸直接反应生成的是( )

A.MgCl2 B.CuCl2 C.FeCl2 D.ZnCl2

3.金属钛是航空、军工、电子等方面的必须原料。生产金属钛发生的化学反应为TiCl4+2Mg Ti+2MgCl2,该反应属于( )

A.置换反应 B.化合反应

C.分解反应 D.复分解反应

课外作业:

完成练习册本课时的练习题

一、投出正确的答案和评价标准,引导学生在小组内互评或自评。

二、组织学生把问题情景以小品形式演出;指导学生从物理、化学的角度设计鉴别方法。注意激发学生思维的开放性。

三、观看铝在氧气中燃烧,指导学生怎样观察和描述燃烧现象。

2.组织学生讨论交流共享(1)(2)(预测:①学生得出与“氧气的浓度和接触面积”有关应该不难,但很难得出还和“金属的活泼性”有关这一结论。这时教师就要进行适时的引导,就会使学生的思维更加深入;②通过金属与氧气反应的难易和剧烈程度分析,学生很难比较出铁和铝的活泼性。若阅读完“多识一点”估计就会明白了。)

四、教师巡视,指导各组学生实验、观察和记录实验现象,组织讨论完成教材P63中的问题

(实验每6人一组,分成A、B两部分,A组做金属与稀盐酸的反应,B组做金属与稀硫酸的反应。为便于小组间的交流,A、B

组相邻)

(3)鼓励学生大胆发言,敢于质疑和提问,并对积极发言的学生给予肯定和表扬。(预测:学生在实验过程中肯定会发现铝与稀硫酸反应的特殊性,但敢于提出质疑的很少。)

3.指导学生快速阅读,完成导学案中的内容,体会金属活动性的意义,帮助学生记忆(如:钾、钙、钠、镁、铝可以想象成“嫁给那美女”)

(4)指导学生观察和分析(通过比较A和B,体会金属活动顺序表的应用;通过比较B和C,明确Fe与酸反应生成亚铁盐;通过比较B和D,明确不能用硝酸或浓硫酸反应制取氢气。

4.引导学生从反应物、生成物的多少、物质的种类分析、归纳、概括,得出置换反应的概念,区分四种基本反应类型

五、指导学生把所学知识及时进行归纳与总结,从而把知识系统化、条理化。

六、认真观察学生对测试题的完成情况,对学生存在的问题进行记录和分析并思考解决方法。

出示答案,组织学生对存在的问题进行探讨

对学生存在的问题进行个别辅导,努力实现辅导的针对性。

一、展示复习成果,并在小组内进行互相检查,纠正错误。

二、观看小品、分组讨论鉴别方法、各组展示自己的讨论结果,叙述从中获得的感悟。

三、观察并记录实验现象,写出反应的化学方程式

2.自主学习教材第62页“多识一点”

四、分组实验,记录实验现象,并根据观察到的现象合作完成教材P63页的问题

(注意:小组内的分工与合作、控制变量法的使用、实验安全)

(3)交流在实验中发现的问题和对问题的思考,大胆提出自己的困惑。

3.阅读教材,讨论、交流完成导学案中的内容,比一比谁记得快,展示学习成果

(4)分析它们的异同,提出自己的困惑,说明自己的观点。

4.分析反应的特点,归纳、概括置换反应的概念。了解四种基本反应类型核心特征,交流、展示学习心得。

五、反思在本节学习中的所思所获,归纳、总结基本知识点,交流、展示学习成果。

六、认真思考,独立完成测试题。

积极探讨,力争做到“堂堂清”。

一、了解学生对基础知识的掌握情况,教师更容易预测教学过程中可能出现的问题。

二、新课标指出:“注意从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的生活情景中感受化学的重要性。”

三、体会性质与现象、性质与用途之间的辩证关系,了解化学与日常生活的密切联系,逐步提高运用比较、归纳、概括等方法分析和解决问题的能力、自主学习的能力、合作学习的能力。养成及时总结与反思的习惯。

四、新课标指出:“让学生有更多的机会主动地体验探究过程,在知识的形成、联系、应用过程中养成科学的态度,获得科学的方法,在“做科学”的探究实践中逐步形成终身学习的意识和能力。”

(3)培养学生严谨求实的态度和敢于质疑的精神。

3.培养学生独立、自主学习的能力。

(4)通过典型例子体会金属活动顺序表的应用,强调注意事项,提高分析解答问题的能力。减少记忆的难度,增强学习的趣味性。

4.了解四种基本反应类型的区别与特点,能够区分常见反应的基本类型。

五、使学生在学习中养成及时总结与反思的习惯。它不仅可以使所学知识系统化,增强了理解和记忆。而且会对学生今后的学习和生活产生重大的影响。

六、1.考查学生利用所学知识解决实际问题的能力,感受化学学习的意义。

2.对金属与酸的反应的考查。

3.对基本反应类型的考查。

【板书设计】 金属的化学性质

金属与氧气的反应

2Al+3O22Al2O3

判断金属活动性的方法一:

金属与酸的反应

HCl组

H2SO4组

教学反思: 一、本节内容分析

1.从课程标准上看,它是初中化学五个一级主题之一——身边的化学物质下的一个二级主题——金属与金属矿物。从学生知识系统形成来看,它是物质家族中的重要一份子——金属单质。学完本节内容之后,学生对单质、化合物的认识会更加完整、系统。

2.从教材的编排上看,鲁教版有一个最大的特点就是——将难点分散。在第一单元第一节中,就提到了金属镁在空气的燃烧。虽然这时学生对化学的认知较少,但学生知道了“镁是一种金属,它可以燃烧”。在第三单元第一节与第三节中,分别介绍了铜、铁与氧气的反应。在第五单元第三节中又介绍了镁、铁与酸的反应。经过了这种反复冲击,学生对金属的化学性质已有了一定的认识,就可能产生疑问——“它还有哪些性质?”从而激发了他们进一步探究下去的欲望。这种编排,虽不像老教材那样痛快、直接、淋漓尽致。但就像春雨一样,在到来之前,先吹吹风,打个雷,即使来到了,也是轻柔的,从而做到了润物细无声的效果。

3.从本节内容与现实生活的联系来看,金属和金属材料是生活和生产中最广泛使用的一种材料。它对学生了解化学与社会发展的关系,感受化学学习的意义具有非常重要的作用。并且为今后在生活中合理的使用和保护金属资源奠定了基础。

二、教学建议

1.这是一节典型的实验探究课,教学中要紧紧围绕实验,积极指导学生观察、思索、归纳与总结。引导学生透过表面现象,寻求事物发展的本质原因。教学中,除了指导学生做好实验、分析实验外,更要激励学生敢于质疑,大胆猜想,勇于实践。激发他们学习化学的兴趣,强化他们对化学现象的好奇心,切忌做成验证性实验。我在教学中发现,虽然学生的知识背景不同,思考问题的方式也不尽不同,他们对同一个问题的认识角度和认识水平也存在差异。但他们在实验中都非常积极,兴趣盎然,从中获得了不同的认识(若教师善加诱导,就会使教学事半功倍)。而且组内的成员越少(2~4人为宜),学生做实验的激情就越高,体会也愈加深刻。反之,若教师只是做一做演示实验,然后让学生记住结论,学生从中获得的认识就比较肤浅,学习激情也较差,并且有一部分学生对教师的讲解漠不关心。因此,在教学中不仅要关注学生知识的生成,能力的培养。更要关注学生是怎样获得这些认识的(是主动地还是被动地、是积极的还是消极的),培养和激发学生持续学习化学的激情和动力。

2.因本节内容较多,又如前所述,它无论是在现实生活中还是在中考中都意义重大,因此建议用2课时完成本节内容的教学。第一课时学习金属与氧气、金属与酸的反应,重点放在对基础知识(特别是金属活动顺序表的意义)的落实上。第二课时学习金属与盐溶液的反应,重点放在提高学生利用所学知识(特别是金属活动顺序表的应用)分析和解答问题的能力上。

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护