统编版(部编版)必修 上册第六单元10.1《劝学》公开课课件24张PPT

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)必修 上册第六单元10.1《劝学》公开课课件24张PPT |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 311.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-05 19:17:20 | ||

图片预览

文档简介

学习比喻论证

关于设喻

设喻是一种说明事理的方法,用于论证,即通常所说的“比喻论证”。设喻的基本原则是“以其所知,喻其所不知”,也就是用生活中常见的事物来说明深刻的道理。寓言也是设喻的一种,如“刻舟求剑”“守株待兔”等,同样也有深入浅出的效果。

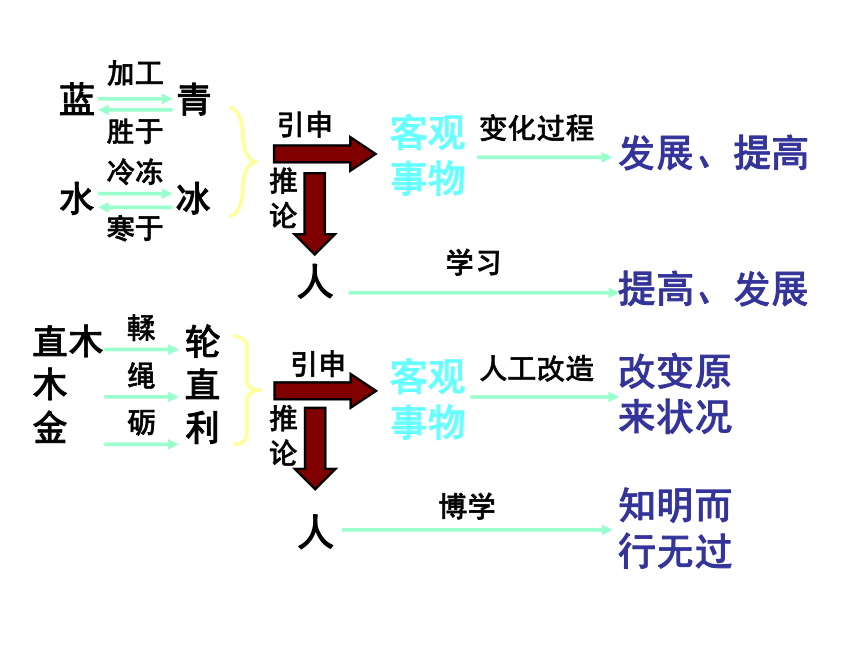

蓝 青

水 冰

人

发展、提高

客观

事物

提高、发展

直木 轮

木 直

金 利

改变原来状况

人

知明而行无过

加工

胜于

冷冻

寒于

輮

绳

砺

引申

推

论

变化过程

学习

人工改造

博学

引申

推

论

客观

事物

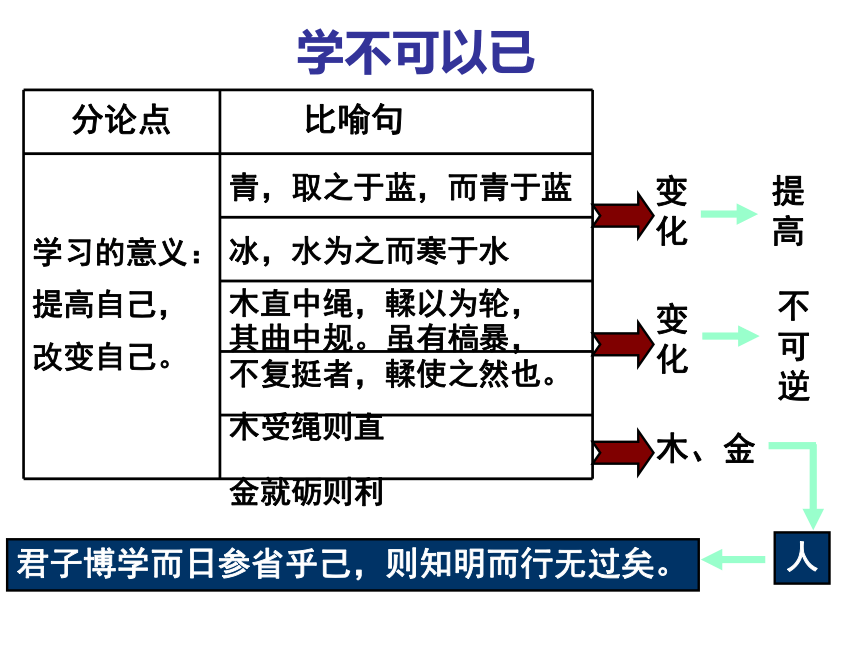

学不可以已

分论点

比喻句

学习的意义:

提高自己,

改变自己。

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳,輮以为轮,

其曲中规。虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

木、金

人

变

化

提

高

不

可

逆

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

变

化

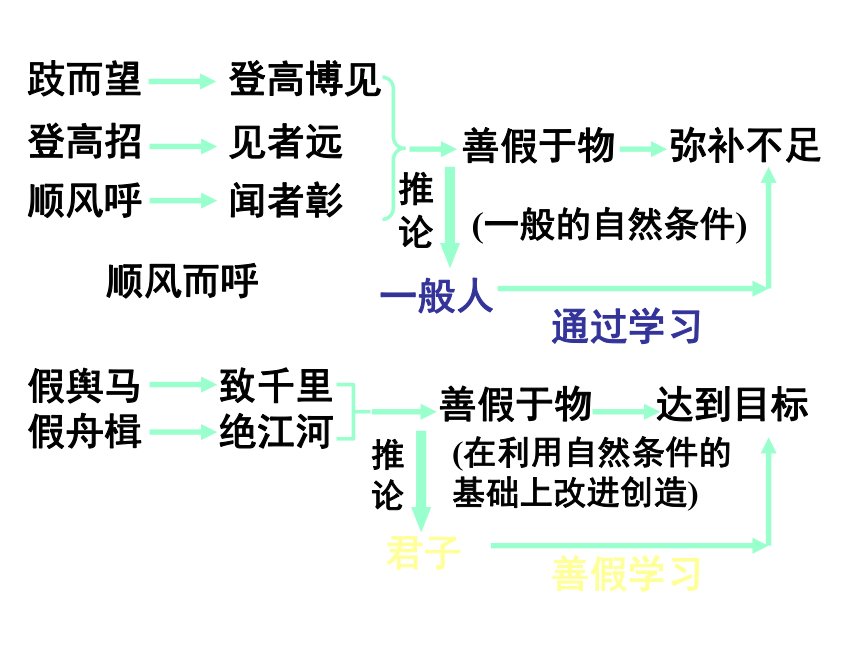

跂而望 登高博见

登高招 见者远

通过学习

一般人

顺风呼 闻者彰

顺风而呼

推

论

善假于物

弥补不足

(一般的自然条件)

假舆马 致千里

假舟楫 绝江河

善假于物

达到目标

推

论

君子

(在利用自然条件的

基础上改进创造)

善假学习

要靠后天学习

见

君子生非异也,善假于物也

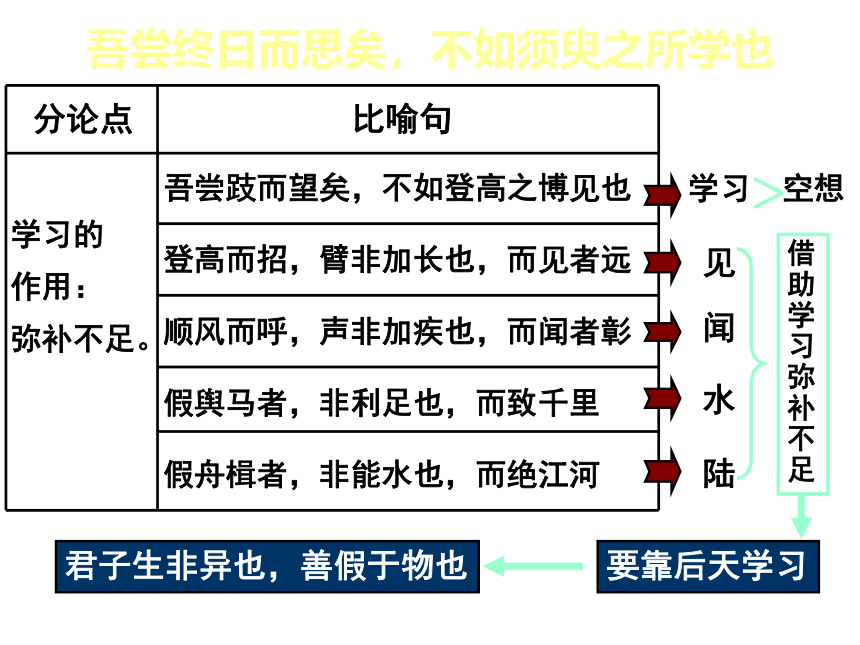

分论点

比喻句

学习的

作用:

弥补不足。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

学习

空想

闻

水

陆

借

助

学

习

弥

补

不

足

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

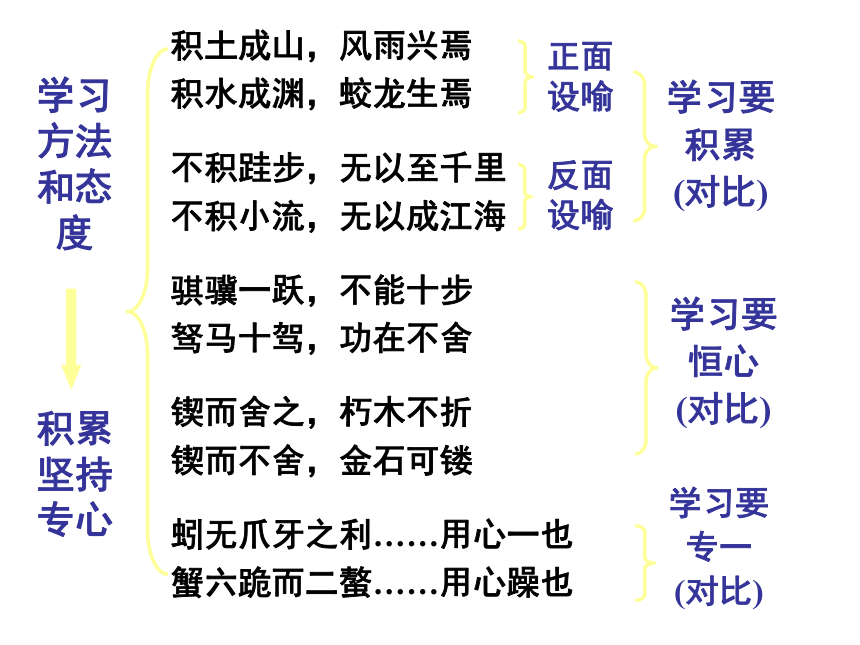

学习方法和态度

积累坚持专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

正面设喻

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

反面设喻

学习要

积累

(对比)

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利……用心一也

蟹六跪而二螯……用心躁也

学习要

恒心

(对比)

学习要

专一

(对比)

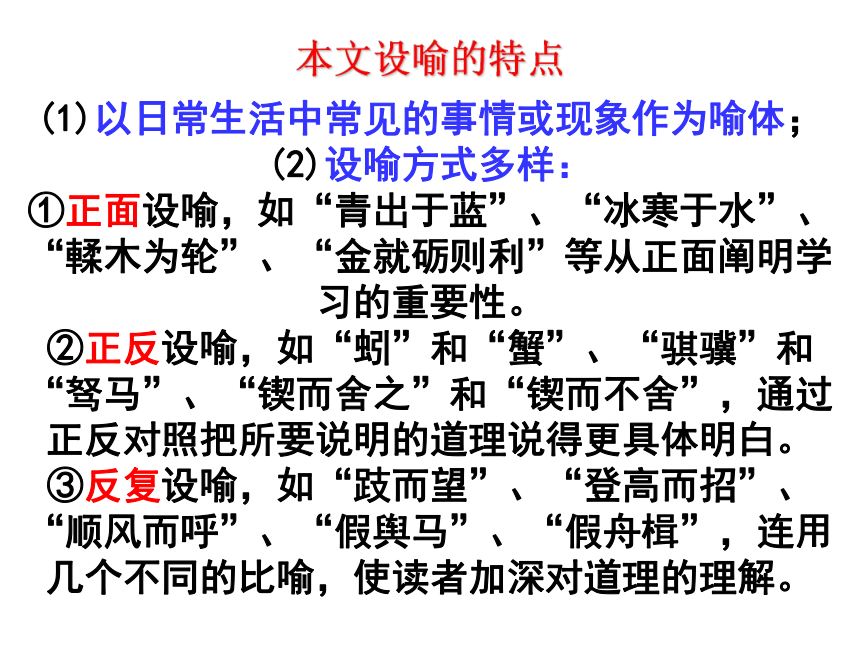

本文设喻的特点

(1)以日常生活中常见的事情或现象作为喻体;(2)设喻方式多样:

①正面设喻,如“青出于蓝”、“冰寒于水”、“輮木为轮”、“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性。

②正反设喻,如“蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体明白。

③反复设喻,如“跂而望”、“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。

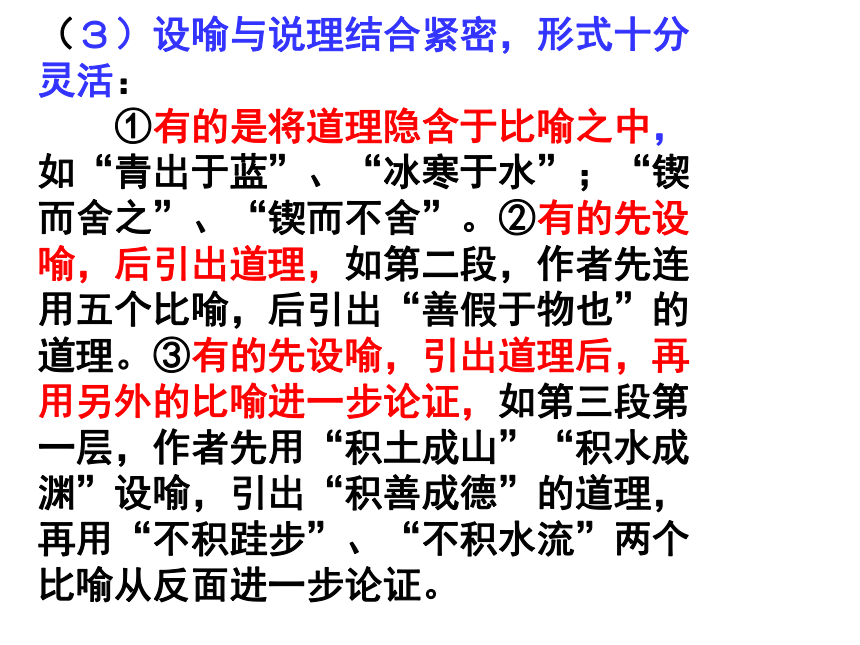

(3)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:

①有的是将道理隐含于比喻之中,如“青出于蓝”、“冰寒于水”;“锲而舍之”、“锲而不舍”。②有的先设喻,后引出道理,如第二段,作者先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理。③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第三段第一层,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”、“不积水流”两个比喻从反面进一步论证。

运用大量生活中常见的比喻,把抽象的道理说得明白、具体、生动、深入浅出。这些比喻的运用灵活多样,生动形象,增强了表达效果,使论证更有力。

比喻论证的好处

能力迁移

1、 每人写一个比喻句,阐述知识的重要性,比喻要恰当

? 知识如血液一样宝贵。人缺少了血液,身体就

会衰弱;人缺少了知识就会枯竭。

? 空虚的头脑若以知识来充实,犹如雨水浇灌着

干旱的土地,使他能恢复生气。

? 知识是生活的明灯,没有知识的生活,犹如在

黑暗中远征。

? 没有知识的头脑,像不长谷物的荒地。

2、请同学们运用对比设喻的方法,阐述学习

要勤奋或谦虚

? 谦虚的人像翱翔高空的雄鹰,知道天高地阔,学海无涯,因而刻苦好学,永不自满;骄傲的人就像井底之蛙,以为天空只有井口那么大,因而浅尝辄止,夜郎自大。

?? 勤奋的人,像一颗明珠,无时无刻不放出光芒;

而懒惰的人,像生了锈的铁,毫无用处。

荀子之所以劝学,是因为事与人都可以向积极方面转化,故得出论点 : 学不可以已。方法无他,唯善假于物也,但是需要不断积累、 持之以恒和专心不躁。

劝学

唐·颜真卿

三更灯火五更鸡,

正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,

白首方悔读书迟。

而

1.连词,表转折关系,译成“却”、 “但是”

①青, 取之于蓝, 而青于蓝。

②冰, 水为之, 而寒于水。

③声非加疾也, 而闻者彰。

④非利足也, 而致千里。

⑤非能水也, 而绝江河。

⑥臂非加长也, 而见者远。

2.连词,表递进关系,译成“而且”、“并且”

①君子博学而日参省乎己

3. 连词,表因果关系,译成“因而”

①则知明而行无过矣。

②积善成德,而神明自得,圣心备焉。

4.连词,表修饰关系

① 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

②吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

③登高而招,臂非加长也。

④顺风而呼,声非加疾也。

5. 连词,表假设关系,译成“如果”“假如”

①锲而舍之,朽木不折。

②锲而不舍,金石可镂

6 .连词表并列关系,可译成“和”、“与”

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

疾

甲骨文 (大,人)+ (矢),像一个人在战场上被箭所射中。《说文》:“疾,病也。从疒矢声。”《说文解字注》:“矢能伤人,矢之去甚速,故从矢会意。” “疾”本义为“中箭受伤,卧床休养”。又因“从矢会意,矢之去甚速”,因此,“疾”又有“快速”之义,联系“顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰”该语境,“快,速”之义又引申为“(声音)洪亮”。后来“中箭受伤”这一本义引申为形容词“疼痛的”之义(如:痛心疾首)、动词“厌恶、憎恨”之义(如:疾恶如仇)等。

疾

①君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。

(憎恨)

②老臣病足, 曾不能疾走。 (快)

③ 君 有 疾,在 奏 理,汤 熨 之 所 及也 。

(病)

④膑 至,庞 涓恐 其贤 于己,疾 之。

(嫉妒)

至

象形字。“从一,一犹地,指事,不去而下来。古文从土,上亦象飞下之形。”

“至,鸟飞从高下至地也。”(《说文》)因此“至”的本义为“到来、到达”。

致

形声字,《说文》:“致,送诣也。从夊suī从至。”右边为“攵pū”即“攴pū”,“攴”字象形,《说文解字》:“攵,小击也,即手执竿轻敲。”甲骨文象以手持杖或持鞭击打之形。从“攴”“攵”旁的汉字,本义大多与鞭打、敲打有关。

绝

横绝江河

《说文解字》:“绝,断丝也。从糸,从刀,从卩。

古文绝。象不连体,绝二丝。”因此,

“绝”本义为“将丝线切断”,引申为“断,断绝”“停止、消失”之义。两山断绝,如何到达?那么只有“横渡”了。因此,“绝”又引申为动词“横渡”之义。

《千里 之行 , 始于足下 》 、《专一是成功 的钥匙》 、《学不 可以 已》 、《贵在有恒 》、《登 高才能博见 》 、《善假于物》 、 《锲而不舍浅析》 ,任选一题写作.

关于设喻

设喻是一种说明事理的方法,用于论证,即通常所说的“比喻论证”。设喻的基本原则是“以其所知,喻其所不知”,也就是用生活中常见的事物来说明深刻的道理。寓言也是设喻的一种,如“刻舟求剑”“守株待兔”等,同样也有深入浅出的效果。

蓝 青

水 冰

人

发展、提高

客观

事物

提高、发展

直木 轮

木 直

金 利

改变原来状况

人

知明而行无过

加工

胜于

冷冻

寒于

輮

绳

砺

引申

推

论

变化过程

学习

人工改造

博学

引申

推

论

客观

事物

学不可以已

分论点

比喻句

学习的意义:

提高自己,

改变自己。

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳,輮以为轮,

其曲中规。虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

木、金

人

变

化

提

高

不

可

逆

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

变

化

跂而望 登高博见

登高招 见者远

通过学习

一般人

顺风呼 闻者彰

顺风而呼

推

论

善假于物

弥补不足

(一般的自然条件)

假舆马 致千里

假舟楫 绝江河

善假于物

达到目标

推

论

君子

(在利用自然条件的

基础上改进创造)

善假学习

要靠后天学习

见

君子生非异也,善假于物也

分论点

比喻句

学习的

作用:

弥补不足。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

学习

空想

闻

水

陆

借

助

学

习

弥

补

不

足

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

学习方法和态度

积累坚持专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

正面设喻

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

反面设喻

学习要

积累

(对比)

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利……用心一也

蟹六跪而二螯……用心躁也

学习要

恒心

(对比)

学习要

专一

(对比)

本文设喻的特点

(1)以日常生活中常见的事情或现象作为喻体;(2)设喻方式多样:

①正面设喻,如“青出于蓝”、“冰寒于水”、“輮木为轮”、“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性。

②正反设喻,如“蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体明白。

③反复设喻,如“跂而望”、“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。

(3)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:

①有的是将道理隐含于比喻之中,如“青出于蓝”、“冰寒于水”;“锲而舍之”、“锲而不舍”。②有的先设喻,后引出道理,如第二段,作者先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理。③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第三段第一层,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”、“不积水流”两个比喻从反面进一步论证。

运用大量生活中常见的比喻,把抽象的道理说得明白、具体、生动、深入浅出。这些比喻的运用灵活多样,生动形象,增强了表达效果,使论证更有力。

比喻论证的好处

能力迁移

1、 每人写一个比喻句,阐述知识的重要性,比喻要恰当

? 知识如血液一样宝贵。人缺少了血液,身体就

会衰弱;人缺少了知识就会枯竭。

? 空虚的头脑若以知识来充实,犹如雨水浇灌着

干旱的土地,使他能恢复生气。

? 知识是生活的明灯,没有知识的生活,犹如在

黑暗中远征。

? 没有知识的头脑,像不长谷物的荒地。

2、请同学们运用对比设喻的方法,阐述学习

要勤奋或谦虚

? 谦虚的人像翱翔高空的雄鹰,知道天高地阔,学海无涯,因而刻苦好学,永不自满;骄傲的人就像井底之蛙,以为天空只有井口那么大,因而浅尝辄止,夜郎自大。

?? 勤奋的人,像一颗明珠,无时无刻不放出光芒;

而懒惰的人,像生了锈的铁,毫无用处。

荀子之所以劝学,是因为事与人都可以向积极方面转化,故得出论点 : 学不可以已。方法无他,唯善假于物也,但是需要不断积累、 持之以恒和专心不躁。

劝学

唐·颜真卿

三更灯火五更鸡,

正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,

白首方悔读书迟。

而

1.连词,表转折关系,译成“却”、 “但是”

①青, 取之于蓝, 而青于蓝。

②冰, 水为之, 而寒于水。

③声非加疾也, 而闻者彰。

④非利足也, 而致千里。

⑤非能水也, 而绝江河。

⑥臂非加长也, 而见者远。

2.连词,表递进关系,译成“而且”、“并且”

①君子博学而日参省乎己

3. 连词,表因果关系,译成“因而”

①则知明而行无过矣。

②积善成德,而神明自得,圣心备焉。

4.连词,表修饰关系

① 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

②吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

③登高而招,臂非加长也。

④顺风而呼,声非加疾也。

5. 连词,表假设关系,译成“如果”“假如”

①锲而舍之,朽木不折。

②锲而不舍,金石可镂

6 .连词表并列关系,可译成“和”、“与”

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

疾

甲骨文 (大,人)+ (矢),像一个人在战场上被箭所射中。《说文》:“疾,病也。从疒矢声。”《说文解字注》:“矢能伤人,矢之去甚速,故从矢会意。” “疾”本义为“中箭受伤,卧床休养”。又因“从矢会意,矢之去甚速”,因此,“疾”又有“快速”之义,联系“顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰”该语境,“快,速”之义又引申为“(声音)洪亮”。后来“中箭受伤”这一本义引申为形容词“疼痛的”之义(如:痛心疾首)、动词“厌恶、憎恨”之义(如:疾恶如仇)等。

疾

①君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。

(憎恨)

②老臣病足, 曾不能疾走。 (快)

③ 君 有 疾,在 奏 理,汤 熨 之 所 及也 。

(病)

④膑 至,庞 涓恐 其贤 于己,疾 之。

(嫉妒)

至

象形字。“从一,一犹地,指事,不去而下来。古文从土,上亦象飞下之形。”

“至,鸟飞从高下至地也。”(《说文》)因此“至”的本义为“到来、到达”。

致

形声字,《说文》:“致,送诣也。从夊suī从至。”右边为“攵pū”即“攴pū”,“攴”字象形,《说文解字》:“攵,小击也,即手执竿轻敲。”甲骨文象以手持杖或持鞭击打之形。从“攴”“攵”旁的汉字,本义大多与鞭打、敲打有关。

绝

横绝江河

《说文解字》:“绝,断丝也。从糸,从刀,从卩。

古文绝。象不连体,绝二丝。”因此,

“绝”本义为“将丝线切断”,引申为“断,断绝”“停止、消失”之义。两山断绝,如何到达?那么只有“横渡”了。因此,“绝”又引申为动词“横渡”之义。

《千里 之行 , 始于足下 》 、《专一是成功 的钥匙》 、《学不 可以 已》 、《贵在有恒 》、《登 高才能博见 》 、《善假于物》 、 《锲而不舍浅析》 ,任选一题写作.

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读