14《故乡》课件(31张PPT)2021-2022学年部编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 14《故乡》课件(31张PPT)2021-2022学年部编版语文九年级上册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 678.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-05 14:55:10 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

学习目标

1.把握主要情节,初步感知小说的叙事手法。

2.结合语言、动作、神态、心理、外貌等描写手法,分析人物形象。

3.结合议论、抒情性文字,理解小说主旨。

记忆中你学过哪些鲁迅的文章?

温故知新

(1)七上《从百草园到三味书屋》(选自散文集《朝花夕拾》)

(2)七下《阿长与<山海经>》(选自散文集《朝花夕拾》)

(4)八下《社戏》(选自小说集《呐喊》)

(5)九上《中国人失掉自信力了吗》(选自杂文集《且介亭杂文》)

(6)九上《故乡》(选自小说集《呐喊》)

(7)九下《孔乙己》(选自小说集《呐喊》)

(3)八上《藤野先生》(选自散文集《朝花夕拾》)

作者名片

鲁迅(l881~1936):著名文学家,思想家,革命家,中国现代文学的奠基人。原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。小说集有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》、散文诗集《野草》等,杂文集《坟》、《且介亭杂文》等。

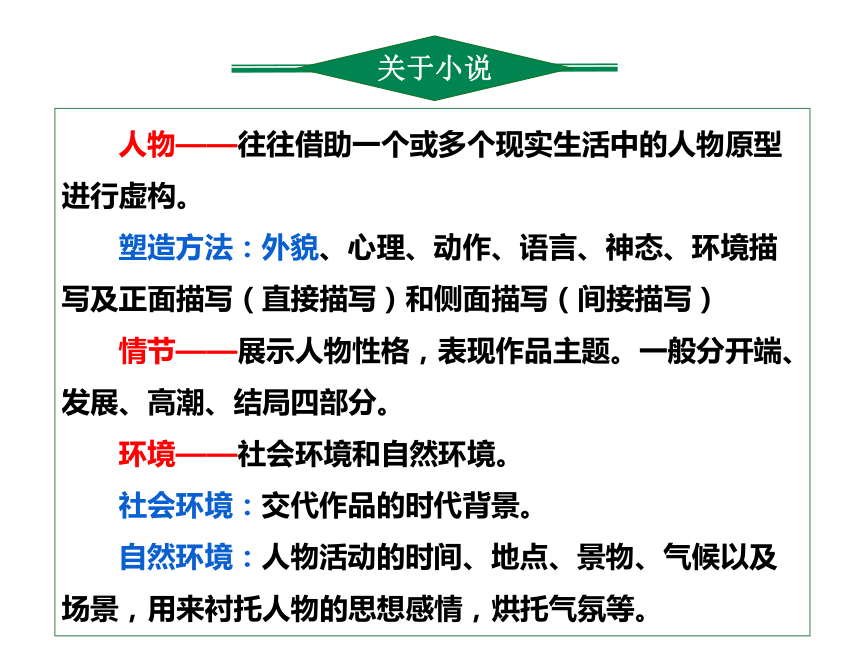

1、小说的概念:

小说是四大文学样式(散文、小说、诗歌、戏剧)之一。是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

2、小说的三要素:

人物、环境、情节(其中“人物”是最主要的)

关于小说

人物——往往借助一个或多个现实生活中的人物原型进行虚构。

塑造方法:外貌、心理、动作、语言、神态、环境描写及正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)

情节——展示人物性格,表现作品主题。一般分开端、发展、高潮、结局四部分。

环境——社会环境和自然环境。

社会环境:交代作品的时代背景。

自然环境:人物活动的时间、地点、景物、气候以及场景,用来衬托人物的思想感情,烘托气氛等。

关于小说

读准加横线字的读音:

huì

chá

xíng

jiàng

huān

péng

阴晦

猹

五行

装弶

獾猪

篷隙

biǎn

kuà

bì

è

chī

línglì

竹匾

胯下

髀骨

愕然

嗤笑

伶俐

hè

sè

xùn

bǐ

gǒng

mó

吓

瑟索

潮汛

秕

谷

打拱

隔膜

jìn

niàn

dài

wǎng

zìsuī

chán

寒噤

廿年

深黛

惘然

恣睢

潺

潺

1.请大家快速阅读课文,用“起因”“经过”“结果”的结构模式概括小说的主要内容。

整体感知

2.文章的行文线索是什么?按照什么顺序叙述?

3.依照此线索,全文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?

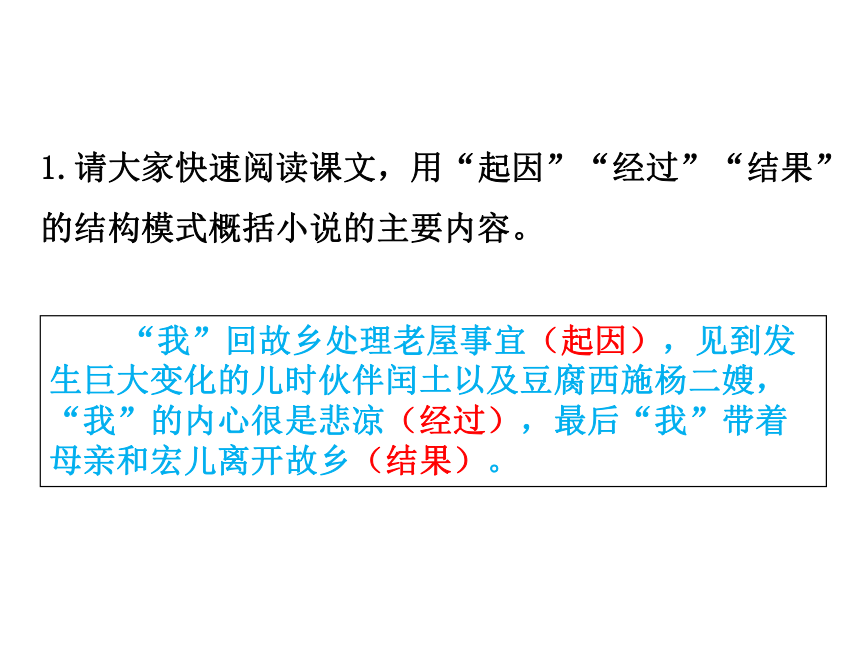

1.请大家快速阅读课文,用“起因”“经过”“结果”的结构模式概括小说的主要内容。

“我”回故乡处理老屋事宜(起因),见到发生巨大变化的儿时伙伴闰土以及豆腐西施杨二嫂,“我”的内心很是悲凉(经过),最后“我”带着母亲和宏儿离开故乡(结果)。

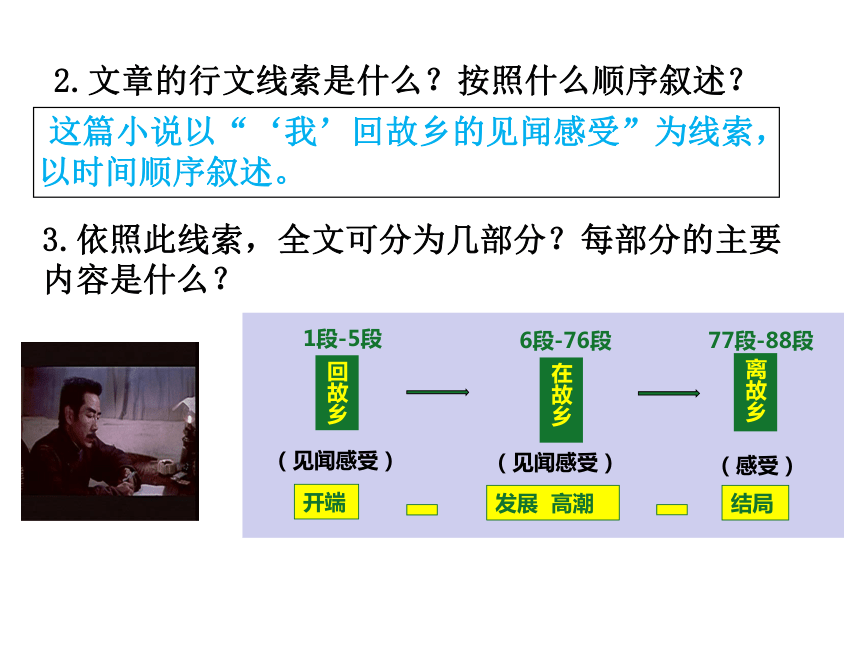

2.文章的行文线索是什么?按照什么顺序叙述?

回故乡

在故乡

离故乡

(见闻感受)

(见闻感受)

(感受)

77段-88段

6段-76段

1段-5段

开端

发展

高潮

结局

3.依照此线索,全文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?

这篇小说以“‘我’回故乡的见闻感受”为线索,以时间顺序叙述。

1.这篇小说写故乡,主要是写了与故乡有关的一些变化,请你说说作者写了关于故乡哪些方面的变化?

故乡环境的变化

故乡人物的变化:闰土、杨二嫂

我对“故乡”感受的变化

探究变化

“环境描写”的作用:

1.交代故事发生的背景;????????????????????????????

2.渲染气氛;

3.烘托人物的心情;??????????????????????

4.引出人物出场,反映人物的性格或品质;

5.为下文作铺垫,推动情节发展;??????????

6.深化作品主题。

环境之变

2.请找出文中环境描写的句子,完成下列表格。

时间

故乡景物特点

具体语句

作用

过去(印象中)

现在

将来(理想)

环境之变

3.请找出文中描写闰土的句子,完成下列表格。

少年闰土

中年闰土

具体语句

人物特点

具体语句

人物特点

外貌

语言

动作

神态

对“我”的态度

对生活的态度

闰土之变

贫苦农民的代表

4.请找出文中描写杨二嫂的句子,完成下列表格。

二十年前

二十年后

具体语句

人物特点

具体语句

人物特点

外貌

语言

无

无

动作

神态

无

无

对生活的态度

无

无

杨二嫂之变

城镇小市民的典型

5.闰土变成木偶人一般麻木,杨二嫂变成庸俗贪婪的泼妇,造成人物性格变化的原因是什么呢?

温馨提示:文章写于1921年1月

6.这些变化除了反映当时的社会经济状况之外,还能反映当时人们怎样的思想状况和社会现实?

背景简介

辛亥革命推翻了封建帝制,代之而起的是地主阶级的军阀官僚的统治,各地军阀独霸一方,在帝国主义的操纵下混战不已。他们自设关卡,自立税局,对老百姓横征暴敛,层层盘剥。中国广大人民,尤其是农民,日益贫困,过着饥寒交迫和毫无政治权利的生活。

1919年鲁迅回故乡绍兴迁家北京,目睹了农村的破败景象和农民的凄苦生活,看到了童年时代的朋友——农民章运水的悲苦境况,内心十分悲愤。1921年,便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。从闰土、杨二嫂十年的变化的角度,揭示了当时中国农村衰败、萧索、日趋破产的社会根源——帝国主义和封建主义的双重压迫、统治。

细读探究

闰土变化的原因:

表面原因:多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅。

深层原因:旧中国的社会现实(封建等级观念、封建军阀和官僚地主的黑暗统治,帝国主义侵略)使人与人的社会身份存在巨大差异,生活存在巨大差异,旧中国善良的人民被压的喘不过气,不论思想和情感都无法突破,最终闰土变成了一个“木偶人”。

探究闰土以及杨二嫂等人发生变化的原因:

细读探究

探究闰土以及杨二嫂等人发生变化的原因:

杨二嫂变化的原因:

旧中国社会衰败,农村经济衰败、生活贫困扭曲了她的道德心灵,小市民势利贪婪的恶习使她发生了这么大的变化。

7.在写“闰土”和“杨二嫂”时,文章除了按照主体的时间顺序,还用什么叙述方法?

插叙

插叙是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙述方法。

(8)突出中心,深化主题。

(1)丰富文章内容,使情节更加完整,使文章脉络更清晰,有时会起到解释说明的作用。

(2)对主要情节起补充衬托的作用

。

(3)推动情节发展,有助于情节的展开。

(4)让文章情节有波澜,结构富有变化,避免平铺直叙。

(5)更好的突出人物的性格,使人物形象生动完整,突出其特点。

(6)与某些内容对比,突出(主旨/思想感情)

。

(7)为下文做铺垫。

“插叙”的作用

8.找出小说中有关的插叙,讨论其对于刻画人物形象和揭示主题的作用。

(1)插入了儿时“我”与闰土的一段交往。

(2)当杨二嫂出现在“我”面前时,关于杨二嫂昔日形象的回忆。

作者通过插叙的方式还原了少年闰土的形象,也为小说后面关于中年闰土的叙述作了铺垫。

作者通过插叙的方式加入一段关于杨二嫂昔日形象的回忆,与如今的杨二嫂形成鲜明的对比,从中能够感受到“我”对时光易逝和世事多变的感慨。

对人物刻画的作用:

正是这些插叙的内容向我们展现了同一人物在不同时期的不同形象,给了我们强烈的视觉对比和内心情感落差的冲击。这样一种冲击透露出来的实际上是鲁迅对旧中国社会生活的希望和失望,这种希望与失望的相互纠结,使得他内心矛盾而访徨。虽有改变现状的强烈愿望,却又迷茫和无奈。文章通过插叙对比触及了人的存在的深层悲剧,即人的社会状态和文明状态对人的“异化”,使得文章更富张力,这也正是《故乡》叙事方式的独特之处。

揭示主题的作用:

9.在文中找出描写“我”的心情的句子,梳理“我”的心情变化脉络。

“我”之变

阶段

具体语句

心情关键词

回故乡

见故乡

忆故乡

忆闰土

见杨二嫂

见闰土

离故乡

“我”是一个同情劳动人民、不满现实,追求新生活,心怀希望的知识分子。

10.“我”是小说中又一个重要人物,小说中的“我”并不等于作者本人,而是作者塑造的一个人物,作者塑造出这个人物形象有哪些作用?

(1)“我”作为文章叙事者的身份出现,所有的事都因“我”而串联在一起;

(2)塑造一个第一人称的形象,便于情感的表达;

(3)由“我”的认知来反映出的“我”对社会的思考。

11.请朗读第86—88自然段,说说“我”的思考的具体内容?

(1)他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。

(2)现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我饿愿望茫远罢了。

(3)我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

理想中的故乡

“我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦展转而生活,也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如别人的辛苦恣雎而生活。他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。”三个“辛苦”各是什么意思?“新生活”是指怎样的生活?

辛苦展转——为生活而奔波;

辛苦麻木——艰苦劳作而生活;

辛苦恣雎——处心积虑,挖空心思而生活

“新生活”是指自由平等、幸福美好的生活。

精读揣摩

闰土要香炉和烛台的时候,我还暗地里笑他,以为他总是崇拜偶像,什么时候都不忘却,现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。“闰土崇拜的偶像”和“我手制的偶像”分别是指什么?

“闰土崇拜的偶像”是指神灵、菩萨。

“我手制的偶像”是指“我的希望”。要让后代人都过上幸福的新生活。

我期待新生活,却对这一希望没有把握。

精读揣摩

”希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。“如何理解?

比喻。作者把希望比作路,强调希望的有无取决于实践。空有希望,不去奋斗,希望便无;有了希望,并为之奋斗,希望便有。人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。

这个富有哲理性的结尾,表达了“我”追求新生活的坚定信念。

深化了小说的现实意义,升华了主题,给人以鼓舞和信心。

精读揣摩

探究主旨

本文发表以来,人们对其主题有多种理解

,请根据本文内容,说说你的理解。

小说以“我”回故乡的见闻和感受为线索,通过对比手法的运用,表现闰土和杨二嫂发生的巨大变化,作者塑造这两个人物形象,说明辛亥革命前后农村经济衰败,农民和小市民生活的贫困,揭示了广大农民生活痛苦的社会根源,抒发了作者要打破人与人之间的隔膜,建立纯真的人际关系,创造自由、平等、幸福新生活的强烈愿望。

课堂小结

1.学习小说三要素:人物、情节、环境;

2.根据文章叙事线索,理清文章脉络;(情节)

3.通过分析环境和细节描写,探究文中的多重变化:环境、闰土、杨二嫂、“我”的心情;(人物和环境)

4.学习“插叙”及其作用;

5.探究文章主旨;

学习目标

1.把握主要情节,初步感知小说的叙事手法。

2.结合语言、动作、神态、心理、外貌等描写手法,分析人物形象。

3.结合议论、抒情性文字,理解小说主旨。

记忆中你学过哪些鲁迅的文章?

温故知新

(1)七上《从百草园到三味书屋》(选自散文集《朝花夕拾》)

(2)七下《阿长与<山海经>》(选自散文集《朝花夕拾》)

(4)八下《社戏》(选自小说集《呐喊》)

(5)九上《中国人失掉自信力了吗》(选自杂文集《且介亭杂文》)

(6)九上《故乡》(选自小说集《呐喊》)

(7)九下《孔乙己》(选自小说集《呐喊》)

(3)八上《藤野先生》(选自散文集《朝花夕拾》)

作者名片

鲁迅(l881~1936):著名文学家,思想家,革命家,中国现代文学的奠基人。原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。小说集有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》、散文诗集《野草》等,杂文集《坟》、《且介亭杂文》等。

1、小说的概念:

小说是四大文学样式(散文、小说、诗歌、戏剧)之一。是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

2、小说的三要素:

人物、环境、情节(其中“人物”是最主要的)

关于小说

人物——往往借助一个或多个现实生活中的人物原型进行虚构。

塑造方法:外貌、心理、动作、语言、神态、环境描写及正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)

情节——展示人物性格,表现作品主题。一般分开端、发展、高潮、结局四部分。

环境——社会环境和自然环境。

社会环境:交代作品的时代背景。

自然环境:人物活动的时间、地点、景物、气候以及场景,用来衬托人物的思想感情,烘托气氛等。

关于小说

读准加横线字的读音:

huì

chá

xíng

jiàng

huān

péng

阴晦

猹

五行

装弶

獾猪

篷隙

biǎn

kuà

bì

è

chī

línglì

竹匾

胯下

髀骨

愕然

嗤笑

伶俐

hè

sè

xùn

bǐ

gǒng

mó

吓

瑟索

潮汛

秕

谷

打拱

隔膜

jìn

niàn

dài

wǎng

zìsuī

chán

寒噤

廿年

深黛

惘然

恣睢

潺

潺

1.请大家快速阅读课文,用“起因”“经过”“结果”的结构模式概括小说的主要内容。

整体感知

2.文章的行文线索是什么?按照什么顺序叙述?

3.依照此线索,全文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?

1.请大家快速阅读课文,用“起因”“经过”“结果”的结构模式概括小说的主要内容。

“我”回故乡处理老屋事宜(起因),见到发生巨大变化的儿时伙伴闰土以及豆腐西施杨二嫂,“我”的内心很是悲凉(经过),最后“我”带着母亲和宏儿离开故乡(结果)。

2.文章的行文线索是什么?按照什么顺序叙述?

回故乡

在故乡

离故乡

(见闻感受)

(见闻感受)

(感受)

77段-88段

6段-76段

1段-5段

开端

发展

高潮

结局

3.依照此线索,全文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?

这篇小说以“‘我’回故乡的见闻感受”为线索,以时间顺序叙述。

1.这篇小说写故乡,主要是写了与故乡有关的一些变化,请你说说作者写了关于故乡哪些方面的变化?

故乡环境的变化

故乡人物的变化:闰土、杨二嫂

我对“故乡”感受的变化

探究变化

“环境描写”的作用:

1.交代故事发生的背景;????????????????????????????

2.渲染气氛;

3.烘托人物的心情;??????????????????????

4.引出人物出场,反映人物的性格或品质;

5.为下文作铺垫,推动情节发展;??????????

6.深化作品主题。

环境之变

2.请找出文中环境描写的句子,完成下列表格。

时间

故乡景物特点

具体语句

作用

过去(印象中)

现在

将来(理想)

环境之变

3.请找出文中描写闰土的句子,完成下列表格。

少年闰土

中年闰土

具体语句

人物特点

具体语句

人物特点

外貌

语言

动作

神态

对“我”的态度

对生活的态度

闰土之变

贫苦农民的代表

4.请找出文中描写杨二嫂的句子,完成下列表格。

二十年前

二十年后

具体语句

人物特点

具体语句

人物特点

外貌

语言

无

无

动作

神态

无

无

对生活的态度

无

无

杨二嫂之变

城镇小市民的典型

5.闰土变成木偶人一般麻木,杨二嫂变成庸俗贪婪的泼妇,造成人物性格变化的原因是什么呢?

温馨提示:文章写于1921年1月

6.这些变化除了反映当时的社会经济状况之外,还能反映当时人们怎样的思想状况和社会现实?

背景简介

辛亥革命推翻了封建帝制,代之而起的是地主阶级的军阀官僚的统治,各地军阀独霸一方,在帝国主义的操纵下混战不已。他们自设关卡,自立税局,对老百姓横征暴敛,层层盘剥。中国广大人民,尤其是农民,日益贫困,过着饥寒交迫和毫无政治权利的生活。

1919年鲁迅回故乡绍兴迁家北京,目睹了农村的破败景象和农民的凄苦生活,看到了童年时代的朋友——农民章运水的悲苦境况,内心十分悲愤。1921年,便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。从闰土、杨二嫂十年的变化的角度,揭示了当时中国农村衰败、萧索、日趋破产的社会根源——帝国主义和封建主义的双重压迫、统治。

细读探究

闰土变化的原因:

表面原因:多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅。

深层原因:旧中国的社会现实(封建等级观念、封建军阀和官僚地主的黑暗统治,帝国主义侵略)使人与人的社会身份存在巨大差异,生活存在巨大差异,旧中国善良的人民被压的喘不过气,不论思想和情感都无法突破,最终闰土变成了一个“木偶人”。

探究闰土以及杨二嫂等人发生变化的原因:

细读探究

探究闰土以及杨二嫂等人发生变化的原因:

杨二嫂变化的原因:

旧中国社会衰败,农村经济衰败、生活贫困扭曲了她的道德心灵,小市民势利贪婪的恶习使她发生了这么大的变化。

7.在写“闰土”和“杨二嫂”时,文章除了按照主体的时间顺序,还用什么叙述方法?

插叙

插叙是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙述方法。

(8)突出中心,深化主题。

(1)丰富文章内容,使情节更加完整,使文章脉络更清晰,有时会起到解释说明的作用。

(2)对主要情节起补充衬托的作用

。

(3)推动情节发展,有助于情节的展开。

(4)让文章情节有波澜,结构富有变化,避免平铺直叙。

(5)更好的突出人物的性格,使人物形象生动完整,突出其特点。

(6)与某些内容对比,突出(主旨/思想感情)

。

(7)为下文做铺垫。

“插叙”的作用

8.找出小说中有关的插叙,讨论其对于刻画人物形象和揭示主题的作用。

(1)插入了儿时“我”与闰土的一段交往。

(2)当杨二嫂出现在“我”面前时,关于杨二嫂昔日形象的回忆。

作者通过插叙的方式还原了少年闰土的形象,也为小说后面关于中年闰土的叙述作了铺垫。

作者通过插叙的方式加入一段关于杨二嫂昔日形象的回忆,与如今的杨二嫂形成鲜明的对比,从中能够感受到“我”对时光易逝和世事多变的感慨。

对人物刻画的作用:

正是这些插叙的内容向我们展现了同一人物在不同时期的不同形象,给了我们强烈的视觉对比和内心情感落差的冲击。这样一种冲击透露出来的实际上是鲁迅对旧中国社会生活的希望和失望,这种希望与失望的相互纠结,使得他内心矛盾而访徨。虽有改变现状的强烈愿望,却又迷茫和无奈。文章通过插叙对比触及了人的存在的深层悲剧,即人的社会状态和文明状态对人的“异化”,使得文章更富张力,这也正是《故乡》叙事方式的独特之处。

揭示主题的作用:

9.在文中找出描写“我”的心情的句子,梳理“我”的心情变化脉络。

“我”之变

阶段

具体语句

心情关键词

回故乡

见故乡

忆故乡

忆闰土

见杨二嫂

见闰土

离故乡

“我”是一个同情劳动人民、不满现实,追求新生活,心怀希望的知识分子。

10.“我”是小说中又一个重要人物,小说中的“我”并不等于作者本人,而是作者塑造的一个人物,作者塑造出这个人物形象有哪些作用?

(1)“我”作为文章叙事者的身份出现,所有的事都因“我”而串联在一起;

(2)塑造一个第一人称的形象,便于情感的表达;

(3)由“我”的认知来反映出的“我”对社会的思考。

11.请朗读第86—88自然段,说说“我”的思考的具体内容?

(1)他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。

(2)现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我饿愿望茫远罢了。

(3)我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

理想中的故乡

“我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦展转而生活,也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如别人的辛苦恣雎而生活。他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。”三个“辛苦”各是什么意思?“新生活”是指怎样的生活?

辛苦展转——为生活而奔波;

辛苦麻木——艰苦劳作而生活;

辛苦恣雎——处心积虑,挖空心思而生活

“新生活”是指自由平等、幸福美好的生活。

精读揣摩

闰土要香炉和烛台的时候,我还暗地里笑他,以为他总是崇拜偶像,什么时候都不忘却,现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。“闰土崇拜的偶像”和“我手制的偶像”分别是指什么?

“闰土崇拜的偶像”是指神灵、菩萨。

“我手制的偶像”是指“我的希望”。要让后代人都过上幸福的新生活。

我期待新生活,却对这一希望没有把握。

精读揣摩

”希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。“如何理解?

比喻。作者把希望比作路,强调希望的有无取决于实践。空有希望,不去奋斗,希望便无;有了希望,并为之奋斗,希望便有。人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。

这个富有哲理性的结尾,表达了“我”追求新生活的坚定信念。

深化了小说的现实意义,升华了主题,给人以鼓舞和信心。

精读揣摩

探究主旨

本文发表以来,人们对其主题有多种理解

,请根据本文内容,说说你的理解。

小说以“我”回故乡的见闻和感受为线索,通过对比手法的运用,表现闰土和杨二嫂发生的巨大变化,作者塑造这两个人物形象,说明辛亥革命前后农村经济衰败,农民和小市民生活的贫困,揭示了广大农民生活痛苦的社会根源,抒发了作者要打破人与人之间的隔膜,建立纯真的人际关系,创造自由、平等、幸福新生活的强烈愿望。

课堂小结

1.学习小说三要素:人物、情节、环境;

2.根据文章叙事线索,理清文章脉络;(情节)

3.通过分析环境和细节描写,探究文中的多重变化:环境、闰土、杨二嫂、“我”的心情;(人物和环境)

4.学习“插叙”及其作用;

5.探究文章主旨;

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)