2020-2021学年人教统编版选择性必修一 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 说课课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版选择性必修一 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 说课课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-05 15:58:21 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修一国家制度与社会治理

第二单元 官员的选拔与管理

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

教学背景

教学目标

教学过程

教学建议

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

教学背景——课标分析

【内容要求】

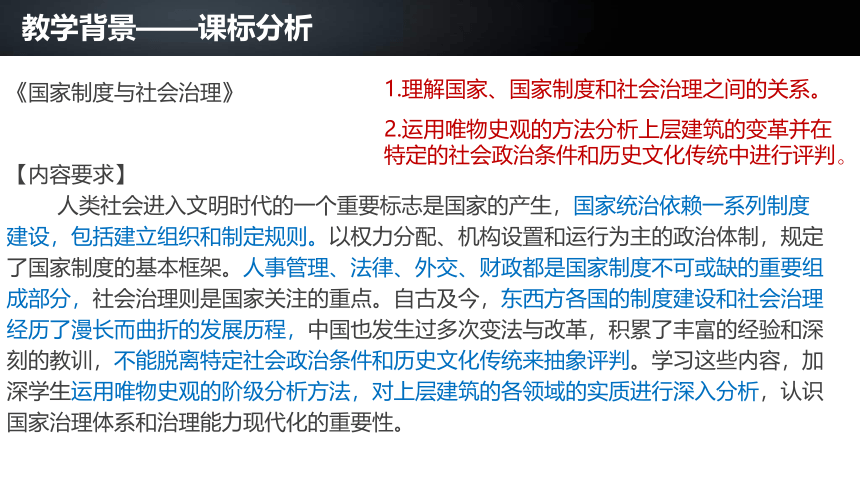

人类社会进入文明时代的一个重要标志是国家的产生,国家统治依赖一系列制度建设,包括建立组织和制定规则。以权力分配、机构设置和运行为主的政治体制,规定了国家制度的基本框架。人事管理、法律、外交、财政都是国家制度不可或缺的重要组成部分,社会治理则是国家关注的重点。自古及今,东西方各国的制度建设和社会治理经历了漫长而曲折的发展历程,中国也发生过多次变法与改革,积累了丰富的经验和深刻的教训,不能脱离特定社会政治条件和历史文化传统来抽象评判。学习这些内容,加深学生运用唯物史观的阶级分析方法,对上层建筑的各领域的实质进行深入分析,认识国家治理体系和治理能力现代化的重要性。

1.理解国家、国家制度和社会治理之间的关系。

2.运用唯物史观的方法分析上层建筑的变革并在特定的社会政治条件和历史文化传统中进行评判。

《国家制度与社会治理》

教学背景——课标分析

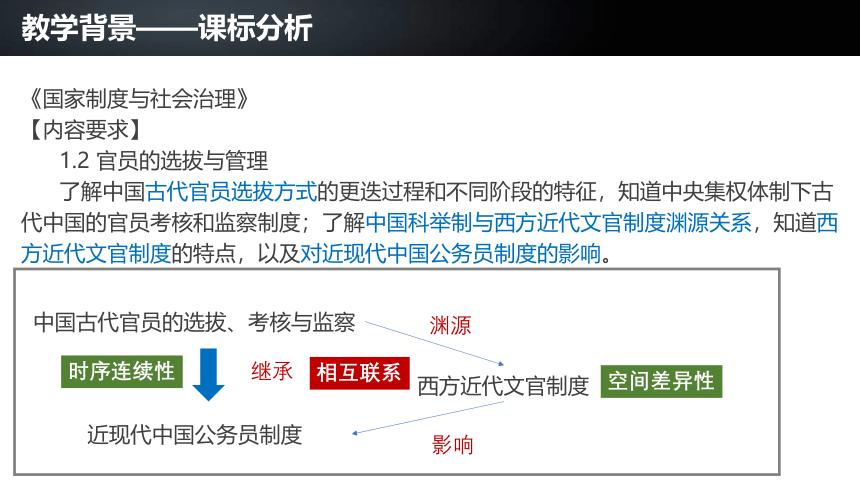

《国家制度与社会治理》

【内容要求】

1.2 官员的选拔与管理

了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度;了解中国科举制与西方近代文官制度渊源关系,知道西方近代文官制度的特点,以及对近现代中国公务员制度的影响。

中国古代官员的选拔、考核与监察

近现代中国公务员制度

西方近代文官制度

继承

渊源

影响

时序连续性

空间差异性

相互联系

教学背景——教材分析

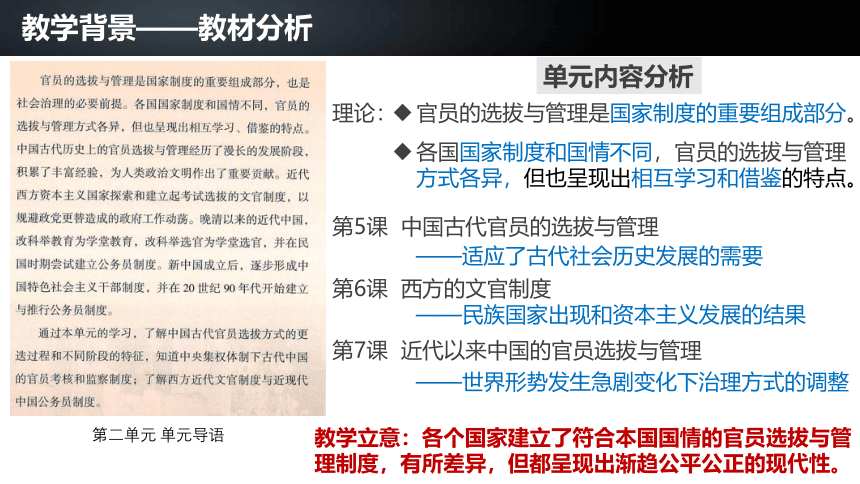

第二单元 单元导语

单元内容分析

理论:

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分。

各国国家制度和国情不同,官员的选拔与管理方式各异,但也呈现出相互学习和借鉴的特点。

第5课 中国古代官员的选拔与管理

第6课 西方的文官制度

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

——适应了古代社会历史发展的需要

——民族国家出现和资本主义发展的结果

——世界形势发生急剧变化下治理方式的调整

教学立意:各个国家建立了符合本国国情的官员选拔与管理制度,有所差异,但都呈现出渐趋公平公正的现代性。

教学背景——教材分析

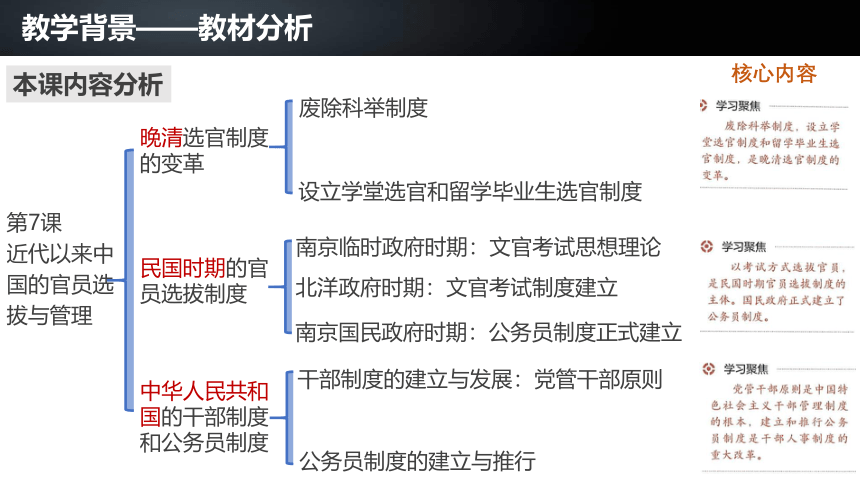

本课内容分析

第7课

近代以来中国的官员选拔与管理

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

废除科举制度

设立学堂选官和留学毕业生选官制度

南京临时政府时期:文官考试思想理论

北洋政府时期:文官考试制度建立

南京国民政府时期:公务员制度正式建立

核心内容

干部制度的建立与发展:党管干部原则

公务员制度的建立与推行

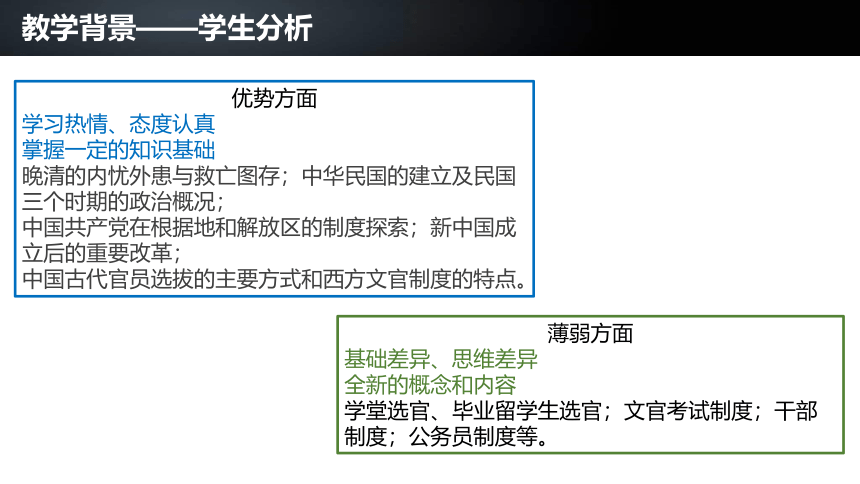

教学背景——学生分析

优势方面

学习热情、态度认真

掌握一定的知识基础

晚清的内忧外患与救亡图存;中华民国的建立及民国三个时期的政治概况;

中国共产党在根据地和解放区的制度探索;新中国成立后的重要改革;

中国古代官员选拔的主要方式和西方文官制度的特点。

薄弱方面

基础差异、思维差异

全新的概念和内容

学堂选官、毕业留学生选官;文官考试制度;干部制度;公务员制度等。

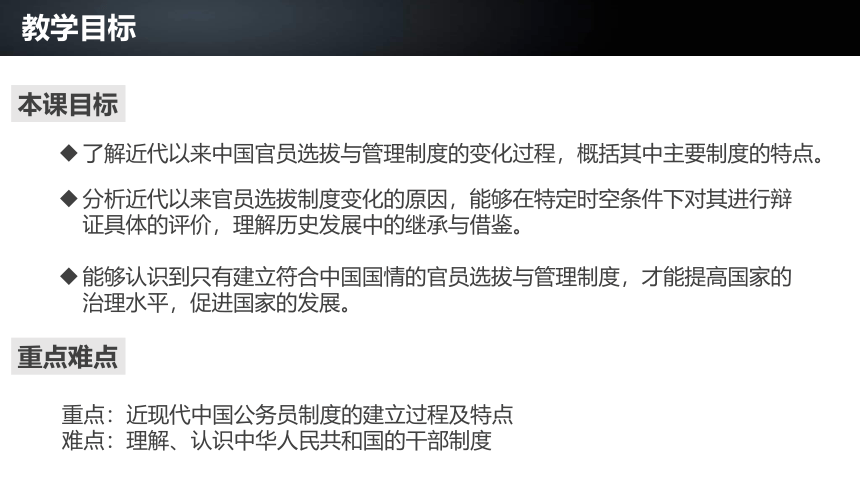

教学目标

本课目标

了解近代以来中国官员选拔与管理制度的变化过程,概括其中主要制度的特点。

分析近代以来官员选拔制度变化的原因,能够在特定时空条件下对其进行辩证具体的评价,理解历史发展中的继承与借鉴。

能够认识到只有建立符合中国国情的官员选拔与管理制度,才能提高国家的治理水平,促进国家的发展。

重点难点

重点:近现代中国公务员制度的建立过程及特点

难点:理解、认识中华人民共和国的干部制度

教学过程——环节一:晚清选官制度的变革

国家形势变化

选官制度的变革

1864年

近代化趋势

戊戌变法

李鸿章 “专设一科取士”

洋务运动

清末新政

1898年

1905年

废除八股,改试策论

废除科举

1904年

建立学堂选官和留学毕业生选官

1912年

设经济特科

日俄战争

鸦片战争

甲午战争

八国联军侵华

民族危机不断加剧

科举制以儒家经典为主要内容的考试科目和学校教育与近代社会的发展需求脱节。

科举制冲击

整体认识

重点分析

1.典型材料:史料阅读/教材正文

3.学法指导:时间信息/关键词概括

2.合理设问:围绕核心内容

教材正文

教学过程——环节一:晚清选官制度的变革

教学过程——环节一:晚清选官制度的变革

唯物史观:水平3、4 从历史发展的角度认识国家制度的措施,了解制度产生

的具体时代背景,及其意图解决的社会问题。

时空观念:水平3 能够把握相关史事的时间联系,并用特定的时间术语对较长时

段的史事加以概括和说明。

水平4 对历史问题进行探究的过程中,能将其置于具体的时空框架下。

教学过程——环节二:民国时期的官员选拔制度

整体认识

南京

临时政府

北洋政府

南京国民政府

孙中山

文官考试思想

《文官考试法案》

1913年

理论

基础

文官考试制度

正式建立

正式建立公务员制度

1929年

《考试法》

《公务员任用法》

1933年

1.梯度设问:概括主张

分析原因

评价思想

文官考试思想

阶段特征

2.学法指导:评价角度

制度本身

后世影响

1.递进设问:概括特点

进行说明

2.学法指导:概括角度

文官考试特点

阶段特征

局限性、初步法制化、一定现代性、初创性

公务员制度评价

阶段特征

1.对比材料:同一时期,观点不同

2.学法指导:评价角度

积极性

局限性

教学过程——环节二:民国时期的官员选拔制度

史料实证:水平4 能够比较、分析不同观点的史料。

历史解释:水平3 能够运用相关材料在正确的历史观和方法论的指导下,对系列史实做

出解释。

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

整体认识

为干部选拔工作的规范化、制度化奠定了基础,也为抗战胜利和解放战争的胜利提供了坚实的组织保障。

将战争时期的一揽子统一管理的方法向分门别类、科学管理干部的方向跨出了重大一步。为适应国家政治、经济建设和社会发展的需要,选拔新中国急需的大量干部起到了重要作用。

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

重点解释

教材正文

释原因

现内容

释趋势

释原则

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

释原因

提出社会主义现代化建设急需优秀的人才;

提出选拔干部方法和标准的重要性;

提出当时的干部管理制度不合时宜,存在弊端。

随着经济体制改革的深入和我国各项事业的发展,这些缺陷暴露得更加充分了。

1.承上启下设问:引发进一步思考

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

释趋势

现内容

1.构建材料:分析、准确得到结果

2.学法指导:不同时期内容的比较

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

释原则

释趋势

1.权威材料:重要讲话,权威报道

2.关联材料:与前面呼应、连续

1995年,《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》

2002年,《党政领导干部选拔任用工作条例》

2019年,《党政领导干部选拔任用工作条例》(修订)

教学过程——环节四:中华人民共和国的公务员制度

整体解读

原因

内容

特点

意义

过程

教学过程——环节四:中华人民共和国的公务员制度

1992年

中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制。

2001年

中国加入世界贸易组织,参与经济全球化。

加快试点步伐

增强制度活力;

提高队伍素养

教学过程——环节四:中华人民共和国的公务员制度

中国特色社会主义进入新时代,党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革 。

与时俱进,

修订完善

1.纵横结合:纵向探因+横向分析

2.学法指导:比较分析

史料实证:水平4 在对历史和现实问题进行独立探究的过程中,能够恰当的运用史料对

所探究的问题进行论述。

时空观念:水平4 在对历史和现实问题进行独立探究的过程中,能将其置于具体的时空

框架下。

家国情怀:水平3、4 增强学生对当今中国制度建设的与发展的自信心,加深对中国特

色社会主义的制度自信。

教学过程——环节三、四:中华人民共和国的干部制度和公务员制度

教学过程——环节五:本课总结

梳理核心内容:(单元导语) 晚清以来的近代中国,改科举选官为学堂选官,并在民国时期建立公务员制度。新中国成立后,逐步形成中国特色社会主义干部管理制度,并在20世纪90年代开始建立与推行公务员制度。

强化整体认识:对传统考试选官优势的继承,也借鉴了外国的现代文官制度,最终形成了中国特色社会主义干部管理制度。同时我们也要认识到,这是在国家形势急剧变化的情况下所作出的国家治理方式的调整。由此可见,建立现代化、符合国情的选官和管理制度,对提高国家治理水平,促进国家发展具有重要意义。

教学建议

史料选择:多样性,一手史料。如:档案、报刊、文集等

材料解读:权威著作、重要讲话、权威解释

深挖教材:充分利用教材资源

推荐书目:

方振邦、陈曦《党政领导干部选拔任用》,中国人民大学出版社。

王海峰:《干部国家》,复旦大学出版社。

陈凤楼:《中国共产党干部工作史纲》,党建读物出版社。

李中和《国家公务员制度导论》,中国人民大学出版社 。

第二单元 官员的选拔与管理

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

教学背景

教学目标

教学过程

教学建议

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

教学背景——课标分析

【内容要求】

人类社会进入文明时代的一个重要标志是国家的产生,国家统治依赖一系列制度建设,包括建立组织和制定规则。以权力分配、机构设置和运行为主的政治体制,规定了国家制度的基本框架。人事管理、法律、外交、财政都是国家制度不可或缺的重要组成部分,社会治理则是国家关注的重点。自古及今,东西方各国的制度建设和社会治理经历了漫长而曲折的发展历程,中国也发生过多次变法与改革,积累了丰富的经验和深刻的教训,不能脱离特定社会政治条件和历史文化传统来抽象评判。学习这些内容,加深学生运用唯物史观的阶级分析方法,对上层建筑的各领域的实质进行深入分析,认识国家治理体系和治理能力现代化的重要性。

1.理解国家、国家制度和社会治理之间的关系。

2.运用唯物史观的方法分析上层建筑的变革并在特定的社会政治条件和历史文化传统中进行评判。

《国家制度与社会治理》

教学背景——课标分析

《国家制度与社会治理》

【内容要求】

1.2 官员的选拔与管理

了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度;了解中国科举制与西方近代文官制度渊源关系,知道西方近代文官制度的特点,以及对近现代中国公务员制度的影响。

中国古代官员的选拔、考核与监察

近现代中国公务员制度

西方近代文官制度

继承

渊源

影响

时序连续性

空间差异性

相互联系

教学背景——教材分析

第二单元 单元导语

单元内容分析

理论:

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分。

各国国家制度和国情不同,官员的选拔与管理方式各异,但也呈现出相互学习和借鉴的特点。

第5课 中国古代官员的选拔与管理

第6课 西方的文官制度

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

——适应了古代社会历史发展的需要

——民族国家出现和资本主义发展的结果

——世界形势发生急剧变化下治理方式的调整

教学立意:各个国家建立了符合本国国情的官员选拔与管理制度,有所差异,但都呈现出渐趋公平公正的现代性。

教学背景——教材分析

本课内容分析

第7课

近代以来中国的官员选拔与管理

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

废除科举制度

设立学堂选官和留学毕业生选官制度

南京临时政府时期:文官考试思想理论

北洋政府时期:文官考试制度建立

南京国民政府时期:公务员制度正式建立

核心内容

干部制度的建立与发展:党管干部原则

公务员制度的建立与推行

教学背景——学生分析

优势方面

学习热情、态度认真

掌握一定的知识基础

晚清的内忧外患与救亡图存;中华民国的建立及民国三个时期的政治概况;

中国共产党在根据地和解放区的制度探索;新中国成立后的重要改革;

中国古代官员选拔的主要方式和西方文官制度的特点。

薄弱方面

基础差异、思维差异

全新的概念和内容

学堂选官、毕业留学生选官;文官考试制度;干部制度;公务员制度等。

教学目标

本课目标

了解近代以来中国官员选拔与管理制度的变化过程,概括其中主要制度的特点。

分析近代以来官员选拔制度变化的原因,能够在特定时空条件下对其进行辩证具体的评价,理解历史发展中的继承与借鉴。

能够认识到只有建立符合中国国情的官员选拔与管理制度,才能提高国家的治理水平,促进国家的发展。

重点难点

重点:近现代中国公务员制度的建立过程及特点

难点:理解、认识中华人民共和国的干部制度

教学过程——环节一:晚清选官制度的变革

国家形势变化

选官制度的变革

1864年

近代化趋势

戊戌变法

李鸿章 “专设一科取士”

洋务运动

清末新政

1898年

1905年

废除八股,改试策论

废除科举

1904年

建立学堂选官和留学毕业生选官

1912年

设经济特科

日俄战争

鸦片战争

甲午战争

八国联军侵华

民族危机不断加剧

科举制以儒家经典为主要内容的考试科目和学校教育与近代社会的发展需求脱节。

科举制冲击

整体认识

重点分析

1.典型材料:史料阅读/教材正文

3.学法指导:时间信息/关键词概括

2.合理设问:围绕核心内容

教材正文

教学过程——环节一:晚清选官制度的变革

教学过程——环节一:晚清选官制度的变革

唯物史观:水平3、4 从历史发展的角度认识国家制度的措施,了解制度产生

的具体时代背景,及其意图解决的社会问题。

时空观念:水平3 能够把握相关史事的时间联系,并用特定的时间术语对较长时

段的史事加以概括和说明。

水平4 对历史问题进行探究的过程中,能将其置于具体的时空框架下。

教学过程——环节二:民国时期的官员选拔制度

整体认识

南京

临时政府

北洋政府

南京国民政府

孙中山

文官考试思想

《文官考试法案》

1913年

理论

基础

文官考试制度

正式建立

正式建立公务员制度

1929年

《考试法》

《公务员任用法》

1933年

1.梯度设问:概括主张

分析原因

评价思想

文官考试思想

阶段特征

2.学法指导:评价角度

制度本身

后世影响

1.递进设问:概括特点

进行说明

2.学法指导:概括角度

文官考试特点

阶段特征

局限性、初步法制化、一定现代性、初创性

公务员制度评价

阶段特征

1.对比材料:同一时期,观点不同

2.学法指导:评价角度

积极性

局限性

教学过程——环节二:民国时期的官员选拔制度

史料实证:水平4 能够比较、分析不同观点的史料。

历史解释:水平3 能够运用相关材料在正确的历史观和方法论的指导下,对系列史实做

出解释。

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

整体认识

为干部选拔工作的规范化、制度化奠定了基础,也为抗战胜利和解放战争的胜利提供了坚实的组织保障。

将战争时期的一揽子统一管理的方法向分门别类、科学管理干部的方向跨出了重大一步。为适应国家政治、经济建设和社会发展的需要,选拔新中国急需的大量干部起到了重要作用。

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

重点解释

教材正文

释原因

现内容

释趋势

释原则

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

释原因

提出社会主义现代化建设急需优秀的人才;

提出选拔干部方法和标准的重要性;

提出当时的干部管理制度不合时宜,存在弊端。

随着经济体制改革的深入和我国各项事业的发展,这些缺陷暴露得更加充分了。

1.承上启下设问:引发进一步思考

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

释趋势

现内容

1.构建材料:分析、准确得到结果

2.学法指导:不同时期内容的比较

教学过程——环节三:中华人民共和国的干部制度

释原则

释趋势

1.权威材料:重要讲话,权威报道

2.关联材料:与前面呼应、连续

1995年,《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》

2002年,《党政领导干部选拔任用工作条例》

2019年,《党政领导干部选拔任用工作条例》(修订)

教学过程——环节四:中华人民共和国的公务员制度

整体解读

原因

内容

特点

意义

过程

教学过程——环节四:中华人民共和国的公务员制度

1992年

中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制。

2001年

中国加入世界贸易组织,参与经济全球化。

加快试点步伐

增强制度活力;

提高队伍素养

教学过程——环节四:中华人民共和国的公务员制度

中国特色社会主义进入新时代,党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革 。

与时俱进,

修订完善

1.纵横结合:纵向探因+横向分析

2.学法指导:比较分析

史料实证:水平4 在对历史和现实问题进行独立探究的过程中,能够恰当的运用史料对

所探究的问题进行论述。

时空观念:水平4 在对历史和现实问题进行独立探究的过程中,能将其置于具体的时空

框架下。

家国情怀:水平3、4 增强学生对当今中国制度建设的与发展的自信心,加深对中国特

色社会主义的制度自信。

教学过程——环节三、四:中华人民共和国的干部制度和公务员制度

教学过程——环节五:本课总结

梳理核心内容:(单元导语) 晚清以来的近代中国,改科举选官为学堂选官,并在民国时期建立公务员制度。新中国成立后,逐步形成中国特色社会主义干部管理制度,并在20世纪90年代开始建立与推行公务员制度。

强化整体认识:对传统考试选官优势的继承,也借鉴了外国的现代文官制度,最终形成了中国特色社会主义干部管理制度。同时我们也要认识到,这是在国家形势急剧变化的情况下所作出的国家治理方式的调整。由此可见,建立现代化、符合国情的选官和管理制度,对提高国家治理水平,促进国家发展具有重要意义。

教学建议

史料选择:多样性,一手史料。如:档案、报刊、文集等

材料解读:权威著作、重要讲话、权威解释

深挖教材:充分利用教材资源

推荐书目:

方振邦、陈曦《党政领导干部选拔任用》,中国人民大学出版社。

王海峰:《干部国家》,复旦大学出版社。

陈凤楼:《中国共产党干部工作史纲》,党建读物出版社。

李中和《国家公务员制度导论》,中国人民大学出版社 。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理