2012年中考二轮专题:中国古代政治经济史

文档属性

| 名称 | 2012年中考二轮专题:中国古代政治经济史 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 66.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-23 18:35:54 | ||

图片预览

文档简介

专题一 中国古代政治经济史学案

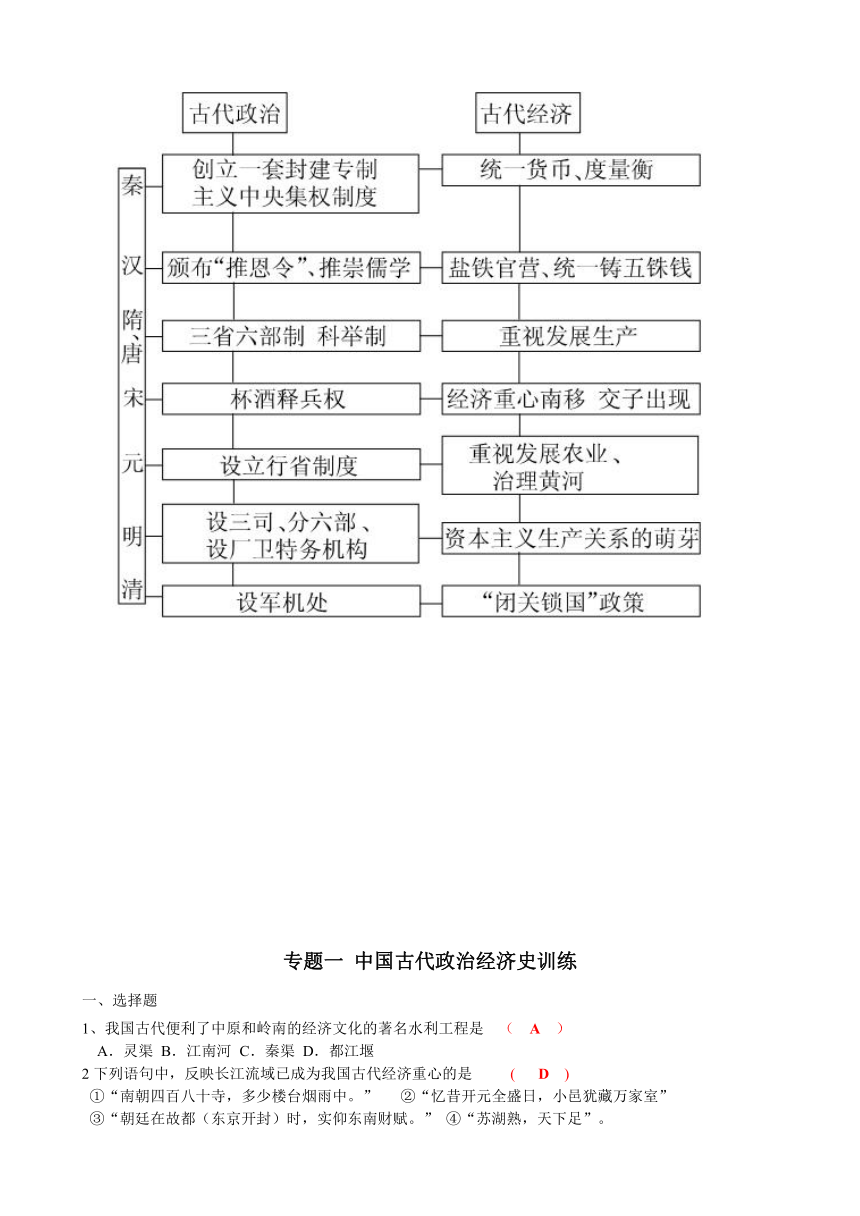

一、知识体系

二、知识梳理

(一)、王朝更替(历史发展的线索)

1、原始社会:元谋人——北京人——原始农耕文化时期—传说中的炎帝、黄帝时期—尧舜禹时期

2、朝代沿革:上古三代(夏、商、西周)——东周(春秋战国)——秦统一 ——两汉(西汉、新、东汉)——三国两晋南北朝——隋——唐——五代、辽、宋(北宋、南宋)、夏、金并立——元——明——清

(二)、封建国家的统一与分裂

1、三次大分裂时期;春秋战国时期;三国东晋十六国及南北朝时期;五代十国和辽宋夏金时期

2、四个结束长期分裂而完成统一的朝代;秦、西晋、隋、元

3、九个统一的朝代;秦、西汉、东汉、西晋、隋、唐、元、明、清

(三)、主要政治制度:

1、禅让制(原始时期)2、世袭制(夏启开始)3、分封制(西周开始)

4、君主专制中央集权制:秦朝开创,清朝结束。

(1)理论来源:法家代表人物——韩非,主张“君主要有至高无上的权威”,提出君主专制中央集权制的理论,主张“法治”(商鞅—法之不行,自上犯之)

(2)建立:秦朝(秦始皇)——①最高国家统治者称“皇帝”;军国大事均由皇帝裁决。②中央设丞相、太尉、御史大夫三个官职。③地方实行郡县制。④“焚书坑儒”,加强文化专制。

(3)巩固:汉武帝——接受董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”

(4)完善:隋唐——三省六部制和科举制(隋朝开创,唐朝完善的 )

(5)加强:北宋(宋太祖)——限制武将权力“杯酒释兵权”;采取各种有效措施消除地方分裂因素,加强中央集权。

(6)发展:元朝——行省制度

(7)顶峰:明清:明朝加强君主专制中央集权制的措施:①明太祖时废行省制度,设三司(布政司、按察司、都指挥司)②明太祖时,罢宰相,废宰相。③明成祖时,设立内阁制度(“票拟”、“批红”),皇权空前强化。④明太祖时 ,文字狱开始。

清朝加强君主专制中央集权制的措施:①雍正时设立军机处,专制统治达到顶峰。②康熙、雍正、乾隆三朝大兴文字狱。

(8) 评价:双重作用。积极作用:①有利于多民族封建国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整。如:秦朝、清朝前期维护国家统一。②能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济发展。如秦朝修筑长城、隋朝开凿大运河。③在统一的环境下,有利于各民族的融合,又利于各地的经济文化交流。如元朝的民族融合。消极作用:①专制容易形成暴政、腐败现象,是阻碍历史发展的因素。如秦朝暴政。②思想上表现为独尊一家,钳制了思想,束缚了文化。如汉朝“罢黜百家,独尊儒术”、清朝“文字狱”。③在封建社会末期,阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展。如明清时期。

不同阶段作用不同:在封建社会前期,主要起积极作用;封建社会后期,主要是消极作用。

(四)、重大改革与变法:

1、战国——秦国的商鞅变法:内容:A.国家承认土地私有,允许自由买卖。B.奖励耕战。C.建立县制。使秦国成为七国中实力最强的一国,为秦的统一打下了基础。

2、北魏——孝文帝改革:(政治:三长制;经济:均田制;迁都洛阳;汉化政策。)加速了北方各族封建化过程,促进了北方民族大融合。

古今中外历史上一些重要的改革与变法革新的事件:商鞅变法、孝文帝改革、戊戌变法(百日维新)、1978年开始的邓小平改革开放、大化改新、明治维新、俄国农奴制改革、罗斯福新政、赫鲁晓夫改革、戈尔巴乔夫改革、匈牙利改革等等。(思考哪些是成功的,哪些不成功,哪些改变了社会性质,哪些没有等等)

(五)、六个清明治世:

1、西汉——文景之治(文帝,景帝) 2、东汉——光武中兴(光武帝刘秀)

3、唐朝——贞观之治(唐太宗李世民) 4、唐朝——武周政治(武则天)

5、唐朝——开元盛世(唐玄宗,唐明皇,李隆基)6、清朝——康乾盛世(康熙、雍正、乾隆)

六个时期的共同点——政治清明,经济发展,社会安定,人民安居乐业等。

形成的一些共同原因——君主的开明;制定了一些有利于人民生活和社会发展的开明的政策(如减轻刑罚,轻徭薄赋、善于用人等)

(六)、重大战争:

1、涿鹿之战(炎黄部落——蚩尤部落) 2、 牧野之战(前1046年,武王伐纣)

3、以少胜多的战例:

巨鹿之战(BC207年,项羽——秦,“破釜沉舟”)

官渡之战(200年,曹操——袁绍,奠定曹操统一北方的基础)

赤壁之战(208年,曹操——孙刘联军,奠定了三国鼎立的基础)

4、清朝平定少数民族叛乱,巩固统一的战争:(西藏、平定大小和卓等)

5、明清抵抗击侵略的战争:戚继光抗倭、郑成功收复台湾、康熙帝时雅克萨之战等等

(七)、评价重要历史人物:

秦始皇、汉武帝、唐太宗、武则天、唐玄宗、宋太祖、成吉思汗、忽必烈、明太祖等。(要用正确的史学观点对历史人物进行评价)

二、科举制度

科举制度的发展历程:

1、科举制的创立:隋朝

(1)背景:魏晋以来选官注重门第,不利于选拔有真才实学的人做官,为改变此弊端,隋朝创立了一种新的选官制度。

(2)创立:隋文帝开始用分科考试的方法选拔官员,隋炀帝时正式设进士科,按考试成绩选拔人才,我国科举制度正式诞生。

2、科举制的完善:唐朝

完善措施:唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目;武则天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试;唐玄宗时,诗赋成为进士科的考试内容。

3、科举制度的演变:明清时期实行八股取士,规定科举考试只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。

4、科举制度的废除:清朝末年,在我国封建社会延续了一千三百多年的科举制度被废除。

评价:

积极影响:改善了用人制度,扩大了统治基础;促进了教育事业的发展,士人用功读书的风气盛行;促进了文学艺术的发展,尤其是促进了唐诗的繁荣。

消极影响:明清时期的八股取士,严重束缚了人们思想,阻碍了科技和社会进步。

古代经济史线索

(一)古代重大经济决策和调整:

1.战国:秦国的商鞅变法等变革促进了封建社会的形成。

2.秦朝:统一货币、度量衡;兴修水利工程灵渠。

3.西汉:汉武帝实行盐铁官营,统一铸五铢钱。

4.唐朝:重视发展农业生产,减轻农民的赋税劳役

5.宋朝:南方经济发展,经济重心南移。商业繁荣,出现世界上最早的纸币——交子。

6.元朝:重视发展农业,禁止蒙古贵族圈占农田做牧场,治理黄河,推广棉花种植,开通两段新运河,开辟海运。

7.明朝:引入甘薯、玉米、花生、马铃薯和向日葵等作物。出现资本主义生产关系的萌芽。

8.出现康乾盛世,推行闭关锁国政策。

(二)古代经济重心南移的主要原因

出现这一现象的原因主要是:①魏晋南北朝时期,社会大动荡、民族大融合,江南迅速开发;从唐朝中后期开始北方战祸频繁、社会动荡,而南方地区相对安定;②由于战祸,北方劳动人民大量南迁,给南方去了大量的劳动力和先进的生产技术;③南方政权统治者大多比较重视经济发展,采取了很多有利于经济发展的措施;④都城南迁,政治重心南移,也在一定程度上促进了南方的经济发展;⑤南方自然环境较北方优越,更有利于农业的发展。同时南方的海外贸易也优于北方。

(三)古代手工业发展的特点

①行业不断增加,分工越来越细。从战国时期开始,手工行业不断增加。其中,有的是在生产过程中产生的新行业,有的则是由某个行业演变分化成的新的部门。如在纺织业中,先有丝织业,后有棉纺织业。在矿冶业方面,也随着技术的改进分化成为采矿、冶炼等工业部门。

②地区分布广,生产规模大。制陶和丝麻纺织业几乎遍布全国,制瓷业分布于中原和江南各地,煤的产地很多,而且生产规模巨大。

③从经营的方式来说,由家庭手工业到作坊工业,再到工场手工业。在明代中叶以后,出现了工场手工业的经营方式。

(四)古代经济部门的分类及其相互关系

农业是基础,农业的发展为手工业的发展提供物质保证,因为有了足够的粮食才能使更多的人从事手工业生产,才能够为手工业生产提供原料,才能够提高对手工业产品的需求。手工业生产的发展,又进一步刺激人们对商品的需求。农业和手工业的发展,为市场提供充足的商品,市场适应了交换的需求而出现,市场和货币的出现,有利于商业的繁荣与发展,也方便了农业和手工业产品的交流,更进一步促进了农业和手工业的发展。

(五)古代经济发展的主要原因

①政策的调整,适应了生产力发展的要求,提高了劳动者的生产积极性,因而促进了经济的发展。②国家的统一和社会的安定,不仅利于人民安居乐业,也为经济的发展提供了有利的环境条件。③生产技术的进步和科学知识的积累,促进了经济的发展与繁荣。④各民族各地区和中外之间经济文化技术的交流,相互取长补短,有利于经济的发展。⑤劳动人民的辛勤劳动。

知识网络

专题一 中国古代政治经济史训练

一、选择题

1、我国古代便利了中原和岭南的经济文化的著名水利工程是 ( A )

A.灵渠 B.江南河 C.秦渠 D.都江堰

2下列语句中,反映长江流域已成为我国古代经济重心的是 ( D )

①“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。” ②“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

③“朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。” ④“苏湖熟,天下足”。

A ①②③ B ①②④ C ②③④ D ③④

3据古代文献记载和大量出土文物考评,我国使用货币已有三千年以上的历史。货币出现的先后顺序是 ①交子 ②秦半两钱 ③五铢钱 ( D )

A.①②③ B.②①③ C.③②① D.②③①

4宋朝时期,南方经济有了巨大发展,下面表述不正确的是 ( A )

A.南方最大的商业城市是开封 B.南方苏州、湖州成为重要的粮仓

C.南方四川地区出现交子 D.宋朝时期造船业居当时世界首位[来源:中教网]

5新疆和西藏正式成为中国的行政区域是在 ( B )

A、西汉和唐朝 B、西汉和元朝 C、西汉和清朝 D、东汉和元朝

6迁都是国家大事,必定对国家的政治、经济、文化产生重大影响。历史上为接受汉族先进文化而迁都的帝王是 ( C )

A盘庚 B周平王 C北魏孝文帝 D明成祖

7清朝前期实行“闭关锁国”政策,其含义是( D )。

A封闭关口,固守疆域 B不许外国人来华贸易C增设关税,加强管理D严格限制对外贸易

8.清朝大兴“文字狱”和西汉“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的都是( B )。

A镇压人民反抗 B巩固君主专制 C摧残古代文化 D压制知识分子

9. 丞相制度是中国封建社会政治制度的重要组成部分。关于丞相制度存在的时间,下列说法正确的是 ( A )

A、开始于秦朝,废除于明朝 B、开始于汉朝,废除于明朝

C、开始于秦朝,废除于清朝 D、开始于汉朝,废除于清朝

10. 下列属于明朝统治者为加强君主专制而采取的主要措施①废除丞相制和中书省②设立军机处 ③建立厂卫特务机构 ④八股取士⑤迁都北京⑥废除削藩政策 ( C )

A.②④⑤⑥ B.①②④⑤ C.①③④⑤ D.①③⑥

11.明朝时期官吏战战兢兢,老百姓提心吊胆,这是以下哪个机构的设置所产生的后果( A )

A、厂卫特务机构 B、三司 C、行省制 D、三省六部制

12. 以下对科举产生、发展、废止的脉络归纳正确的一项是( C )

A、创立于秦朝,完善于隋唐,僵化于明朝,废除于戊戌变法期间

B、创立于汉代,完善于隋唐,僵化于明清,废除于1905年

C、创立于隋朝,完善于唐朝,僵化于明清,废除于1905年

D、创立于隋朝,完善于唐朝,僵化于宋元,废除于新中国成立后

13. 学习明、清史后,有四位同学分别就下列主题作了演讲,你认为其中最能概括这段历史全过程的是: ( D)

A.王朝的振兴 B.中华的荣耀 C.东方的曙光 D.帝国的彷徨

14. 明清时期,为了加强君权,统治者设立了一些机构。下列不属于强化君权的机构是( C )

A、明太祖——设立锦衣卫 B、明成祖——设立东厂

C、康熙帝——设立台湾府 D、雍正帝——设立军机处

15. 秦朝统一全国后建立起中央集权制度,其中对后世地方行政机构建设产生深远影响的是( C )

A.中央设丞相、太尉、御史大夫 B.车同轨,书同文

C.废分封,立郡县 D.焚书坑儒

16. 南宋时期,潮州人王大宝参加廷试(殿试),中榜眼(进士第二名),后来成为岭南名宦。殿试制度的创立者是 ( C )

A、隋炀帝 B、唐太宗 C、武则天 D、唐玄宗

17. 诗词作为中华民族在历史发展过程中创造的精神财富,不仅具有很高的文学价值,而且还有一定的历史价值。下列诗词中反映的历史时期按先后排序,正确的是 ( B )

①“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”?——杜甫《忆昔》

②“秦王扫六合,虎视何雄哉!”?——李白《古风》

③“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。”?——苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》

④“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”——林升《题临安邸》

⑤“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”——毛泽东《沁园春·雪》

A.①②③⑤④ B.②③①④⑤ C.⑤③④①② D. ②①⑤④③

18. 中华民族的历史是各民族共同缔造的,其中由少数民族建立的统一的封建王朝是( B )

A.秦、汉 B.元、清 C.金、元 D.辽、宋

19. 假如你穿越时空隧道,回到唐朝,作为一名朝廷重要官员,不可能经历的事情是( D )

A.从长安去洛阳乘船,经大运河到江南余杭体察民情

B.上朝时,见到魏征向太宗皇帝进谏

C.护送文成公主入藏 D.经常诵读苏东坡写的词

20. 下列影视场景中没有历史知识错误的一项是( D )

A.电影《秦始皇》中秦始皇品尝葡萄 B.电视剧《汉武帝》中,某书生参加科举考试

C.电视剧《武则天》中有人使用活字印刷术 D.电视剧《朱元璋》中锦衣卫逮捕官员

21. 下列人物在《史记》中没有记载的是( D )

A.汉武帝 B.秦始皇 C.商鞅 D.孝文帝

22. 2009年12月26日武广高铁的正式通车,为长江流域与珠江流域的交流提供了一条便捷的通道。我国古代 (朝代)在这一带开凿人工运河,成为后世沟通南北的水路通道( B )

A.汉 B.秦 C.唐 D.元

23. 小明在查资料时发现有一个中国古代少数民族皇帝把自己的姓名改为元宏,你认为这一历史现象出现于 ( C )

A.三国时期 B.两晋时期 C.南北朝时期 D. 元朝时期

24. 2012年3月5日全国“两会”(“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”)正式开启大幕,“两会”代表将在会议期间向政府有关部门提出选民们意见和要求,充分体现了社会主义民主。以下制度中,体现朴素的民主观的是( A )

A.禅让制度 B.世袭制度 C.分封制度 D.册封制度

25. 秦朝民间的下列书籍中,被秦始皇烧掉的是( B )

A. 扁鹊的著作 B. 孔子弟子编写的《论语》

C. 周公编的《周易》 D. 种植农作物的书籍

二、综合题

26、阅读下列材料:

材料一:卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公日:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——《史记·商君列传》

材料二:

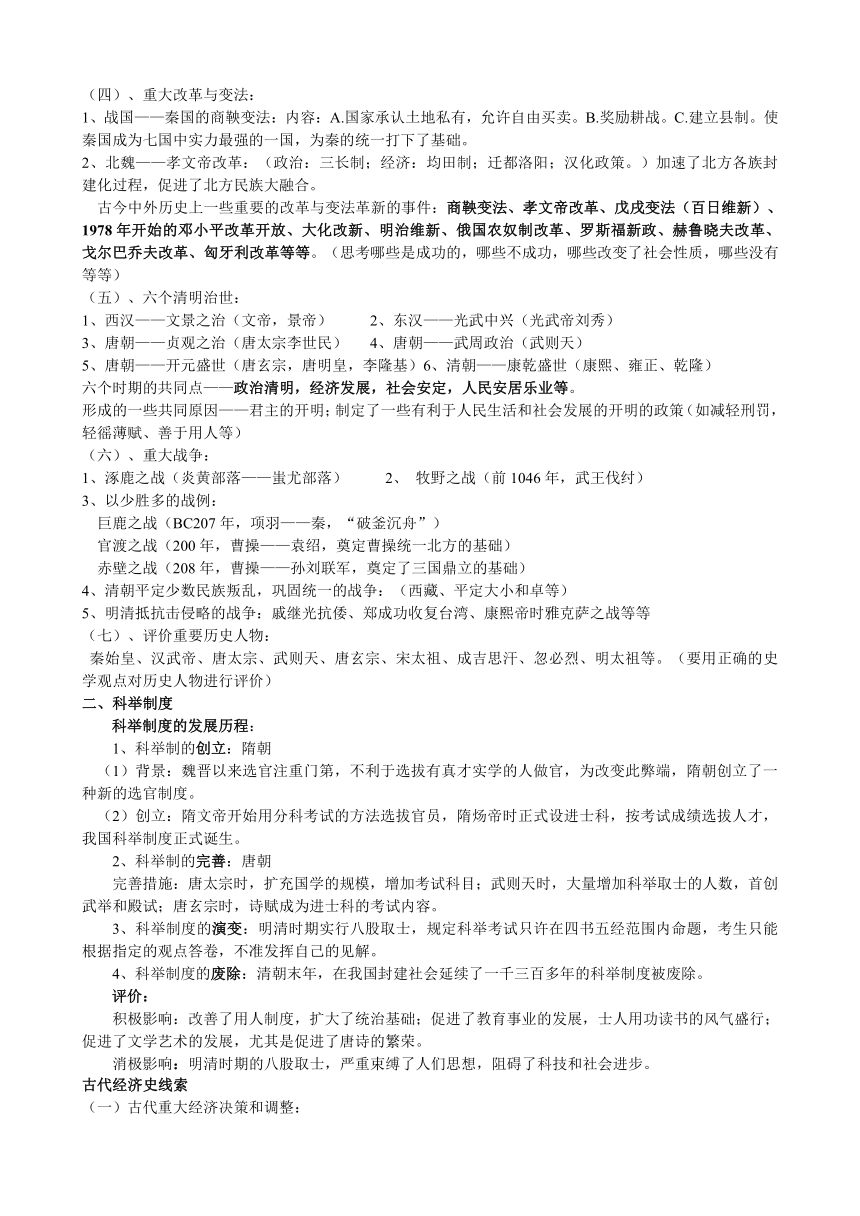

鲜卑姓氏改为汉姓

请回答:

(1)材料一中的“卫鞅”是谁?“孝公”是哪国国君?在“孝公”支持下,“卫鞅”推行了哪些“便国不法古”的措施

卫鞅就是商鞅。孝公是秦国国君。商鞅变法的措施有:编制户口,加强刑罚;奖励生产;奖励军功;承认土地私有;推行县制;统一度量衡。

(2)材料二中的“孝文帝”是哪一少数民族的皇帝?结合材料二和所学知识,概括孝文帝采取的主要汉化措施。

北魏。迁都洛阳,要求鲜卑人说汉话,用汉姓,穿汉服,与汉人通婚。

(3)“卫鞅”和“孝文帝”所采取的措施有什么积极意义 你对此有何感想

商鞅变法加速了社会的转型,推动了历史的进步,也使秦国富强起来.为以后统一六国奠定了基础。北魏孝文帝改革促进了民族融合。感想:民族和国家要进步,就要结合国情不断进行创新,兴利除弊.大胆改革。

27、阅读下列材料:

材料一:唐太宗时期,进士科的地位日益提高,考进士科的人比考其他科的人多,录取比较严格。不少人从少年考到白头仍未中进士。后来有人做诗说:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”唐太宗在金殿端门见到新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄入吾彀中矣。”

材料二:明末清初思想家顾炎武曾经说过;“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

材料三:有位史学家说:“科举制的实行,用统一的标准来选拔社会上的优秀分子,使之参与了国家的政治。”清末维新人士认为,科举制度“锢智慧”、“坏心术”、“滋游手”,造成了“破坏人才,国家贫弱”的后果。

请回答:

(1)我国古代科举制度是在哪一朝代形成的 材料一说明唐朝科举制度有什么变化 科举制在当时产生了什么影响

隋朝。唐朝重视进士科。扩大了中央政权的社会基础,增强了国家机构的活力和办事效率;激发了士子对前途的自信和热情,他们进入统治集团后,推行一系列改革,开创出政治、经济、文化及民族关系的崭新局面,给社会带来革新气象和创造精神。

(2)材料二表明明朝科举制度发生了什么变化 产生了什么危害

明朝科举实行八股取士。科举成为朝廷钳制人们思想的工具,阻碍了社会的发展。

(3)材料三中的两种看法是否矛盾 你怎样看待科举制度的作用 请你就如何促进今天我国考试制度的改革提一条合理化建议。

不矛盾。科举制的创立和完善是封建选官制度的一大进步,它使门第不高的读书人可以凭才学做官,增强了国家机构的活力和办事效率,促进了文化教育的发展;朝廷通过科举制选拔官吏,大大加强了中央集权。但明清实行八股取士,科举制遂成为专制政权控制思想、培养奴仆的工具,阻碍了社会的进步和发展。建议:不断完善考试制度;考试形式要多种多样,选拔德才兼备的人才;考试的内容要随着时代的变化而不断调整,以培养有创新精神和创新能力的人才等。(言之有理即可)

28君主专制中央集权制度是我国封建社会的一项重要制度。请回答:

(1)君主专制中央集权制度最早建立于什么时候 何时发展到顶峰

秦朝。明清。

(2)秦、西汉、元采取了哪些加强地方行政管理的制度或措施?

秦朝在地方实行郡县制,西汉颁布推恩令,元朝在地方设行中书省。

(3)为加强思想控制,汉、明、清分别采取了哪些措施 各产生了什么影响?

汉朝“罢黜百家,独尊儒术”,加强思想统治,巩固推进了大一统格局。明清实行“八股取士”,大兴“文字狱”,钳制了人们的思想,阻碍了社会进步。

(4)为了强化君主专制,明朝和清朝各采取了什么极端措施 这反映了什么问题?

明朝设立厂卫特务机构和廷杖制度,清朝设立军机处,君主专制制度发展到顶峰,封建社会走向衰落。

一、知识体系

二、知识梳理

(一)、王朝更替(历史发展的线索)

1、原始社会:元谋人——北京人——原始农耕文化时期—传说中的炎帝、黄帝时期—尧舜禹时期

2、朝代沿革:上古三代(夏、商、西周)——东周(春秋战国)——秦统一 ——两汉(西汉、新、东汉)——三国两晋南北朝——隋——唐——五代、辽、宋(北宋、南宋)、夏、金并立——元——明——清

(二)、封建国家的统一与分裂

1、三次大分裂时期;春秋战国时期;三国东晋十六国及南北朝时期;五代十国和辽宋夏金时期

2、四个结束长期分裂而完成统一的朝代;秦、西晋、隋、元

3、九个统一的朝代;秦、西汉、东汉、西晋、隋、唐、元、明、清

(三)、主要政治制度:

1、禅让制(原始时期)2、世袭制(夏启开始)3、分封制(西周开始)

4、君主专制中央集权制:秦朝开创,清朝结束。

(1)理论来源:法家代表人物——韩非,主张“君主要有至高无上的权威”,提出君主专制中央集权制的理论,主张“法治”(商鞅—法之不行,自上犯之)

(2)建立:秦朝(秦始皇)——①最高国家统治者称“皇帝”;军国大事均由皇帝裁决。②中央设丞相、太尉、御史大夫三个官职。③地方实行郡县制。④“焚书坑儒”,加强文化专制。

(3)巩固:汉武帝——接受董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”

(4)完善:隋唐——三省六部制和科举制(隋朝开创,唐朝完善的 )

(5)加强:北宋(宋太祖)——限制武将权力“杯酒释兵权”;采取各种有效措施消除地方分裂因素,加强中央集权。

(6)发展:元朝——行省制度

(7)顶峰:明清:明朝加强君主专制中央集权制的措施:①明太祖时废行省制度,设三司(布政司、按察司、都指挥司)②明太祖时,罢宰相,废宰相。③明成祖时,设立内阁制度(“票拟”、“批红”),皇权空前强化。④明太祖时 ,文字狱开始。

清朝加强君主专制中央集权制的措施:①雍正时设立军机处,专制统治达到顶峰。②康熙、雍正、乾隆三朝大兴文字狱。

(8) 评价:双重作用。积极作用:①有利于多民族封建国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整。如:秦朝、清朝前期维护国家统一。②能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济发展。如秦朝修筑长城、隋朝开凿大运河。③在统一的环境下,有利于各民族的融合,又利于各地的经济文化交流。如元朝的民族融合。消极作用:①专制容易形成暴政、腐败现象,是阻碍历史发展的因素。如秦朝暴政。②思想上表现为独尊一家,钳制了思想,束缚了文化。如汉朝“罢黜百家,独尊儒术”、清朝“文字狱”。③在封建社会末期,阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展。如明清时期。

不同阶段作用不同:在封建社会前期,主要起积极作用;封建社会后期,主要是消极作用。

(四)、重大改革与变法:

1、战国——秦国的商鞅变法:内容:A.国家承认土地私有,允许自由买卖。B.奖励耕战。C.建立县制。使秦国成为七国中实力最强的一国,为秦的统一打下了基础。

2、北魏——孝文帝改革:(政治:三长制;经济:均田制;迁都洛阳;汉化政策。)加速了北方各族封建化过程,促进了北方民族大融合。

古今中外历史上一些重要的改革与变法革新的事件:商鞅变法、孝文帝改革、戊戌变法(百日维新)、1978年开始的邓小平改革开放、大化改新、明治维新、俄国农奴制改革、罗斯福新政、赫鲁晓夫改革、戈尔巴乔夫改革、匈牙利改革等等。(思考哪些是成功的,哪些不成功,哪些改变了社会性质,哪些没有等等)

(五)、六个清明治世:

1、西汉——文景之治(文帝,景帝) 2、东汉——光武中兴(光武帝刘秀)

3、唐朝——贞观之治(唐太宗李世民) 4、唐朝——武周政治(武则天)

5、唐朝——开元盛世(唐玄宗,唐明皇,李隆基)6、清朝——康乾盛世(康熙、雍正、乾隆)

六个时期的共同点——政治清明,经济发展,社会安定,人民安居乐业等。

形成的一些共同原因——君主的开明;制定了一些有利于人民生活和社会发展的开明的政策(如减轻刑罚,轻徭薄赋、善于用人等)

(六)、重大战争:

1、涿鹿之战(炎黄部落——蚩尤部落) 2、 牧野之战(前1046年,武王伐纣)

3、以少胜多的战例:

巨鹿之战(BC207年,项羽——秦,“破釜沉舟”)

官渡之战(200年,曹操——袁绍,奠定曹操统一北方的基础)

赤壁之战(208年,曹操——孙刘联军,奠定了三国鼎立的基础)

4、清朝平定少数民族叛乱,巩固统一的战争:(西藏、平定大小和卓等)

5、明清抵抗击侵略的战争:戚继光抗倭、郑成功收复台湾、康熙帝时雅克萨之战等等

(七)、评价重要历史人物:

秦始皇、汉武帝、唐太宗、武则天、唐玄宗、宋太祖、成吉思汗、忽必烈、明太祖等。(要用正确的史学观点对历史人物进行评价)

二、科举制度

科举制度的发展历程:

1、科举制的创立:隋朝

(1)背景:魏晋以来选官注重门第,不利于选拔有真才实学的人做官,为改变此弊端,隋朝创立了一种新的选官制度。

(2)创立:隋文帝开始用分科考试的方法选拔官员,隋炀帝时正式设进士科,按考试成绩选拔人才,我国科举制度正式诞生。

2、科举制的完善:唐朝

完善措施:唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目;武则天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试;唐玄宗时,诗赋成为进士科的考试内容。

3、科举制度的演变:明清时期实行八股取士,规定科举考试只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。

4、科举制度的废除:清朝末年,在我国封建社会延续了一千三百多年的科举制度被废除。

评价:

积极影响:改善了用人制度,扩大了统治基础;促进了教育事业的发展,士人用功读书的风气盛行;促进了文学艺术的发展,尤其是促进了唐诗的繁荣。

消极影响:明清时期的八股取士,严重束缚了人们思想,阻碍了科技和社会进步。

古代经济史线索

(一)古代重大经济决策和调整:

1.战国:秦国的商鞅变法等变革促进了封建社会的形成。

2.秦朝:统一货币、度量衡;兴修水利工程灵渠。

3.西汉:汉武帝实行盐铁官营,统一铸五铢钱。

4.唐朝:重视发展农业生产,减轻农民的赋税劳役

5.宋朝:南方经济发展,经济重心南移。商业繁荣,出现世界上最早的纸币——交子。

6.元朝:重视发展农业,禁止蒙古贵族圈占农田做牧场,治理黄河,推广棉花种植,开通两段新运河,开辟海运。

7.明朝:引入甘薯、玉米、花生、马铃薯和向日葵等作物。出现资本主义生产关系的萌芽。

8.出现康乾盛世,推行闭关锁国政策。

(二)古代经济重心南移的主要原因

出现这一现象的原因主要是:①魏晋南北朝时期,社会大动荡、民族大融合,江南迅速开发;从唐朝中后期开始北方战祸频繁、社会动荡,而南方地区相对安定;②由于战祸,北方劳动人民大量南迁,给南方去了大量的劳动力和先进的生产技术;③南方政权统治者大多比较重视经济发展,采取了很多有利于经济发展的措施;④都城南迁,政治重心南移,也在一定程度上促进了南方的经济发展;⑤南方自然环境较北方优越,更有利于农业的发展。同时南方的海外贸易也优于北方。

(三)古代手工业发展的特点

①行业不断增加,分工越来越细。从战国时期开始,手工行业不断增加。其中,有的是在生产过程中产生的新行业,有的则是由某个行业演变分化成的新的部门。如在纺织业中,先有丝织业,后有棉纺织业。在矿冶业方面,也随着技术的改进分化成为采矿、冶炼等工业部门。

②地区分布广,生产规模大。制陶和丝麻纺织业几乎遍布全国,制瓷业分布于中原和江南各地,煤的产地很多,而且生产规模巨大。

③从经营的方式来说,由家庭手工业到作坊工业,再到工场手工业。在明代中叶以后,出现了工场手工业的经营方式。

(四)古代经济部门的分类及其相互关系

农业是基础,农业的发展为手工业的发展提供物质保证,因为有了足够的粮食才能使更多的人从事手工业生产,才能够为手工业生产提供原料,才能够提高对手工业产品的需求。手工业生产的发展,又进一步刺激人们对商品的需求。农业和手工业的发展,为市场提供充足的商品,市场适应了交换的需求而出现,市场和货币的出现,有利于商业的繁荣与发展,也方便了农业和手工业产品的交流,更进一步促进了农业和手工业的发展。

(五)古代经济发展的主要原因

①政策的调整,适应了生产力发展的要求,提高了劳动者的生产积极性,因而促进了经济的发展。②国家的统一和社会的安定,不仅利于人民安居乐业,也为经济的发展提供了有利的环境条件。③生产技术的进步和科学知识的积累,促进了经济的发展与繁荣。④各民族各地区和中外之间经济文化技术的交流,相互取长补短,有利于经济的发展。⑤劳动人民的辛勤劳动。

知识网络

专题一 中国古代政治经济史训练

一、选择题

1、我国古代便利了中原和岭南的经济文化的著名水利工程是 ( A )

A.灵渠 B.江南河 C.秦渠 D.都江堰

2下列语句中,反映长江流域已成为我国古代经济重心的是 ( D )

①“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。” ②“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”

③“朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。” ④“苏湖熟,天下足”。

A ①②③ B ①②④ C ②③④ D ③④

3据古代文献记载和大量出土文物考评,我国使用货币已有三千年以上的历史。货币出现的先后顺序是 ①交子 ②秦半两钱 ③五铢钱 ( D )

A.①②③ B.②①③ C.③②① D.②③①

4宋朝时期,南方经济有了巨大发展,下面表述不正确的是 ( A )

A.南方最大的商业城市是开封 B.南方苏州、湖州成为重要的粮仓

C.南方四川地区出现交子 D.宋朝时期造船业居当时世界首位[来源:中教网]

5新疆和西藏正式成为中国的行政区域是在 ( B )

A、西汉和唐朝 B、西汉和元朝 C、西汉和清朝 D、东汉和元朝

6迁都是国家大事,必定对国家的政治、经济、文化产生重大影响。历史上为接受汉族先进文化而迁都的帝王是 ( C )

A盘庚 B周平王 C北魏孝文帝 D明成祖

7清朝前期实行“闭关锁国”政策,其含义是( D )。

A封闭关口,固守疆域 B不许外国人来华贸易C增设关税,加强管理D严格限制对外贸易

8.清朝大兴“文字狱”和西汉“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的都是( B )。

A镇压人民反抗 B巩固君主专制 C摧残古代文化 D压制知识分子

9. 丞相制度是中国封建社会政治制度的重要组成部分。关于丞相制度存在的时间,下列说法正确的是 ( A )

A、开始于秦朝,废除于明朝 B、开始于汉朝,废除于明朝

C、开始于秦朝,废除于清朝 D、开始于汉朝,废除于清朝

10. 下列属于明朝统治者为加强君主专制而采取的主要措施①废除丞相制和中书省②设立军机处 ③建立厂卫特务机构 ④八股取士⑤迁都北京⑥废除削藩政策 ( C )

A.②④⑤⑥ B.①②④⑤ C.①③④⑤ D.①③⑥

11.明朝时期官吏战战兢兢,老百姓提心吊胆,这是以下哪个机构的设置所产生的后果( A )

A、厂卫特务机构 B、三司 C、行省制 D、三省六部制

12. 以下对科举产生、发展、废止的脉络归纳正确的一项是( C )

A、创立于秦朝,完善于隋唐,僵化于明朝,废除于戊戌变法期间

B、创立于汉代,完善于隋唐,僵化于明清,废除于1905年

C、创立于隋朝,完善于唐朝,僵化于明清,废除于1905年

D、创立于隋朝,完善于唐朝,僵化于宋元,废除于新中国成立后

13. 学习明、清史后,有四位同学分别就下列主题作了演讲,你认为其中最能概括这段历史全过程的是: ( D)

A.王朝的振兴 B.中华的荣耀 C.东方的曙光 D.帝国的彷徨

14. 明清时期,为了加强君权,统治者设立了一些机构。下列不属于强化君权的机构是( C )

A、明太祖——设立锦衣卫 B、明成祖——设立东厂

C、康熙帝——设立台湾府 D、雍正帝——设立军机处

15. 秦朝统一全国后建立起中央集权制度,其中对后世地方行政机构建设产生深远影响的是( C )

A.中央设丞相、太尉、御史大夫 B.车同轨,书同文

C.废分封,立郡县 D.焚书坑儒

16. 南宋时期,潮州人王大宝参加廷试(殿试),中榜眼(进士第二名),后来成为岭南名宦。殿试制度的创立者是 ( C )

A、隋炀帝 B、唐太宗 C、武则天 D、唐玄宗

17. 诗词作为中华民族在历史发展过程中创造的精神财富,不仅具有很高的文学价值,而且还有一定的历史价值。下列诗词中反映的历史时期按先后排序,正确的是 ( B )

①“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”?——杜甫《忆昔》

②“秦王扫六合,虎视何雄哉!”?——李白《古风》

③“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。”?——苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》

④“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”——林升《题临安邸》

⑤“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”——毛泽东《沁园春·雪》

A.①②③⑤④ B.②③①④⑤ C.⑤③④①② D. ②①⑤④③

18. 中华民族的历史是各民族共同缔造的,其中由少数民族建立的统一的封建王朝是( B )

A.秦、汉 B.元、清 C.金、元 D.辽、宋

19. 假如你穿越时空隧道,回到唐朝,作为一名朝廷重要官员,不可能经历的事情是( D )

A.从长安去洛阳乘船,经大运河到江南余杭体察民情

B.上朝时,见到魏征向太宗皇帝进谏

C.护送文成公主入藏 D.经常诵读苏东坡写的词

20. 下列影视场景中没有历史知识错误的一项是( D )

A.电影《秦始皇》中秦始皇品尝葡萄 B.电视剧《汉武帝》中,某书生参加科举考试

C.电视剧《武则天》中有人使用活字印刷术 D.电视剧《朱元璋》中锦衣卫逮捕官员

21. 下列人物在《史记》中没有记载的是( D )

A.汉武帝 B.秦始皇 C.商鞅 D.孝文帝

22. 2009年12月26日武广高铁的正式通车,为长江流域与珠江流域的交流提供了一条便捷的通道。我国古代 (朝代)在这一带开凿人工运河,成为后世沟通南北的水路通道( B )

A.汉 B.秦 C.唐 D.元

23. 小明在查资料时发现有一个中国古代少数民族皇帝把自己的姓名改为元宏,你认为这一历史现象出现于 ( C )

A.三国时期 B.两晋时期 C.南北朝时期 D. 元朝时期

24. 2012年3月5日全国“两会”(“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”)正式开启大幕,“两会”代表将在会议期间向政府有关部门提出选民们意见和要求,充分体现了社会主义民主。以下制度中,体现朴素的民主观的是( A )

A.禅让制度 B.世袭制度 C.分封制度 D.册封制度

25. 秦朝民间的下列书籍中,被秦始皇烧掉的是( B )

A. 扁鹊的著作 B. 孔子弟子编写的《论语》

C. 周公编的《周易》 D. 种植农作物的书籍

二、综合题

26、阅读下列材料:

材料一:卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公日:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——《史记·商君列传》

材料二:

鲜卑姓氏改为汉姓

请回答:

(1)材料一中的“卫鞅”是谁?“孝公”是哪国国君?在“孝公”支持下,“卫鞅”推行了哪些“便国不法古”的措施

卫鞅就是商鞅。孝公是秦国国君。商鞅变法的措施有:编制户口,加强刑罚;奖励生产;奖励军功;承认土地私有;推行县制;统一度量衡。

(2)材料二中的“孝文帝”是哪一少数民族的皇帝?结合材料二和所学知识,概括孝文帝采取的主要汉化措施。

北魏。迁都洛阳,要求鲜卑人说汉话,用汉姓,穿汉服,与汉人通婚。

(3)“卫鞅”和“孝文帝”所采取的措施有什么积极意义 你对此有何感想

商鞅变法加速了社会的转型,推动了历史的进步,也使秦国富强起来.为以后统一六国奠定了基础。北魏孝文帝改革促进了民族融合。感想:民族和国家要进步,就要结合国情不断进行创新,兴利除弊.大胆改革。

27、阅读下列材料:

材料一:唐太宗时期,进士科的地位日益提高,考进士科的人比考其他科的人多,录取比较严格。不少人从少年考到白头仍未中进士。后来有人做诗说:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”唐太宗在金殿端门见到新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄入吾彀中矣。”

材料二:明末清初思想家顾炎武曾经说过;“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

材料三:有位史学家说:“科举制的实行,用统一的标准来选拔社会上的优秀分子,使之参与了国家的政治。”清末维新人士认为,科举制度“锢智慧”、“坏心术”、“滋游手”,造成了“破坏人才,国家贫弱”的后果。

请回答:

(1)我国古代科举制度是在哪一朝代形成的 材料一说明唐朝科举制度有什么变化 科举制在当时产生了什么影响

隋朝。唐朝重视进士科。扩大了中央政权的社会基础,增强了国家机构的活力和办事效率;激发了士子对前途的自信和热情,他们进入统治集团后,推行一系列改革,开创出政治、经济、文化及民族关系的崭新局面,给社会带来革新气象和创造精神。

(2)材料二表明明朝科举制度发生了什么变化 产生了什么危害

明朝科举实行八股取士。科举成为朝廷钳制人们思想的工具,阻碍了社会的发展。

(3)材料三中的两种看法是否矛盾 你怎样看待科举制度的作用 请你就如何促进今天我国考试制度的改革提一条合理化建议。

不矛盾。科举制的创立和完善是封建选官制度的一大进步,它使门第不高的读书人可以凭才学做官,增强了国家机构的活力和办事效率,促进了文化教育的发展;朝廷通过科举制选拔官吏,大大加强了中央集权。但明清实行八股取士,科举制遂成为专制政权控制思想、培养奴仆的工具,阻碍了社会的进步和发展。建议:不断完善考试制度;考试形式要多种多样,选拔德才兼备的人才;考试的内容要随着时代的变化而不断调整,以培养有创新精神和创新能力的人才等。(言之有理即可)

28君主专制中央集权制度是我国封建社会的一项重要制度。请回答:

(1)君主专制中央集权制度最早建立于什么时候 何时发展到顶峰

秦朝。明清。

(2)秦、西汉、元采取了哪些加强地方行政管理的制度或措施?

秦朝在地方实行郡县制,西汉颁布推恩令,元朝在地方设行中书省。

(3)为加强思想控制,汉、明、清分别采取了哪些措施 各产生了什么影响?

汉朝“罢黜百家,独尊儒术”,加强思想统治,巩固推进了大一统格局。明清实行“八股取士”,大兴“文字狱”,钳制了人们的思想,阻碍了社会进步。

(4)为了强化君主专制,明朝和清朝各采取了什么极端措施 这反映了什么问题?

明朝设立厂卫特务机构和廷杖制度,清朝设立军机处,君主专制制度发展到顶峰,封建社会走向衰落。

同课章节目录