四川省乐山市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省乐山市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 128.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-05 22:26:09 | ||

图片预览

文档简介

机密★启用前[考试时 间:2021年7月3日下午2:30- - 4:00]

乐山市高中2022届高二期末教学质量检测历史

本试卷分为第I卷(选择题)和第I卷(非选择题)两部分,第I卷1至5页,第I卷5至6

页,共100分。考试时间为90分钟。

第I卷(选择题共48分)

注意事项:

1.用2B铅笔将答案标号填涂在答题卡上对应题目标号的位置.上。

2.本部分共24题,每题2分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题

目要求的。

一、单选题

1.在被考古学家们认为是夏都遗存的河南二里头遗址,发现“井”字形的城市主干道,以及被道路和城垣划分为若干方正、规整的城市区域。这些发现说明夏朝

A.统治疆域辽阔 B.城市基础设施完备

C.统治格局有序 D.注重道路交通建设

2.商王对被征服地区采取当地人聚居,当地首领行使统治权的管理办法。西周则是由周王“亲

戚”率官吏以及周族人组成的军队到封国进行管理。这种变化.

A.有助于加强对地方管理 B.开创了改土归流的先河

C.源于西周实行宗法制度 D.加剧了诸侯的离心倾向

3.西周的金文中已经有“戎”“夷”之称,到了春秋战国时期,“华夏”与“戎”的对立更加明显,无论“华夏”各国之间关系多么敌对,他们未称呼对方为‘戎”。这一现象反映了

A.实现国家统一~成为社会的共识

B.种族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

D.血缘成为维系政治认同的纽带

4.秦国对内鼓励人口生育,促进人口增殖,对外积极招徕地少人多的三晋地区农民垦荒。秦国

的做法

A.旨在缓解晋国人地矛盾

B.顺应了农产品商品化趋势

C.客观上强化了小农经济

D.反映了移民构成人口主体

5.许多学者认为,秦朝的建立标志着官僚政治取代夏商周时期的贵族政治。根据所学知识判

断,“官僚政治”的最基本特点应该是

A.依据血缘关系分配政治权力

B.突出皇帝的独尊地位

C.在全国范围内推行郡县制度

D.官员由中央任免考核

6.西汉统治者总结秦朝历史,从“海内新定,同寡少,惩戒亡秦孤立之败”的认识出发,采取的措

施是

A.颁布“推恩令” B.推行休养生息政策

C.实行编户制度 D.采取郡国并行制度

7.刘邦崇尚黄老之道,但对儒生陆贾的《新语》大为赞赏,勉励太子读诗书,以太牢祭祀孔子,尊敬三老。这反映了

A.儒学正统地位已确立 B.汉代尊儒有-定的延续性

C.汉初治国思想的转变 D.汉朝宽松自由的学术氛围

8.据史书记载,东汉时期“河南帝城,多近臣,南阳帝乡,多近亲,田宅逾制”,甚至连公主的田园

都被低价购买。这反映了当时

A.土地兼并盛行 B.田庄生产的独立性

C.政府不抑兼并 D.农业生产效率低下

9.甘肃武威的东汉早期墓葬中,出土了与内科、外科、妇科等相关的医学处方书籍。其中记载

了三十余例处方,还有药物近百种,以及病状、投药方法、服药时间、禁忌等。这说明东汉早期

A.已建立较完整的医疗体系 B.比较重视各种疾病的预防

C.国家力量支持医学的发展 D.中医学已积累了一-定经验

10.魏晋时期,荆扬的洞庭、鄱阳、太湖流域成了谷仓地带,“地广野丰,民勤本业,一方成稔,则数郡忘饥”,其中会稽郡被称为“(东)晋之关中”。该历史现象出现的主要原因是

A.北方人口与技术大量流入 B.北方政权更迭频繁

C.南方的生态环境得到改善 D.孝文帝改革的推动

11.魏晋时期的门阀制度是按照门户等级区别士庶在经济、政治、文化上所处的不同地位的制.度,其“最主要特征在于按门第高下选拔与任用官吏"。该制度

A.是魏晋时期政治的主流 B.是宗法制度的发展演变

C.与九品中正制相互推动 D.捍卫了儒学的正统地位

12.武则天时期,将中书、门下三省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤衙、鸾台长官共同议政,宰相数量大增,且更替频繁。此举旨在

A.提高行政效率 B.规范行政程序

C.强化专制皇权. D.化解君相矛盾

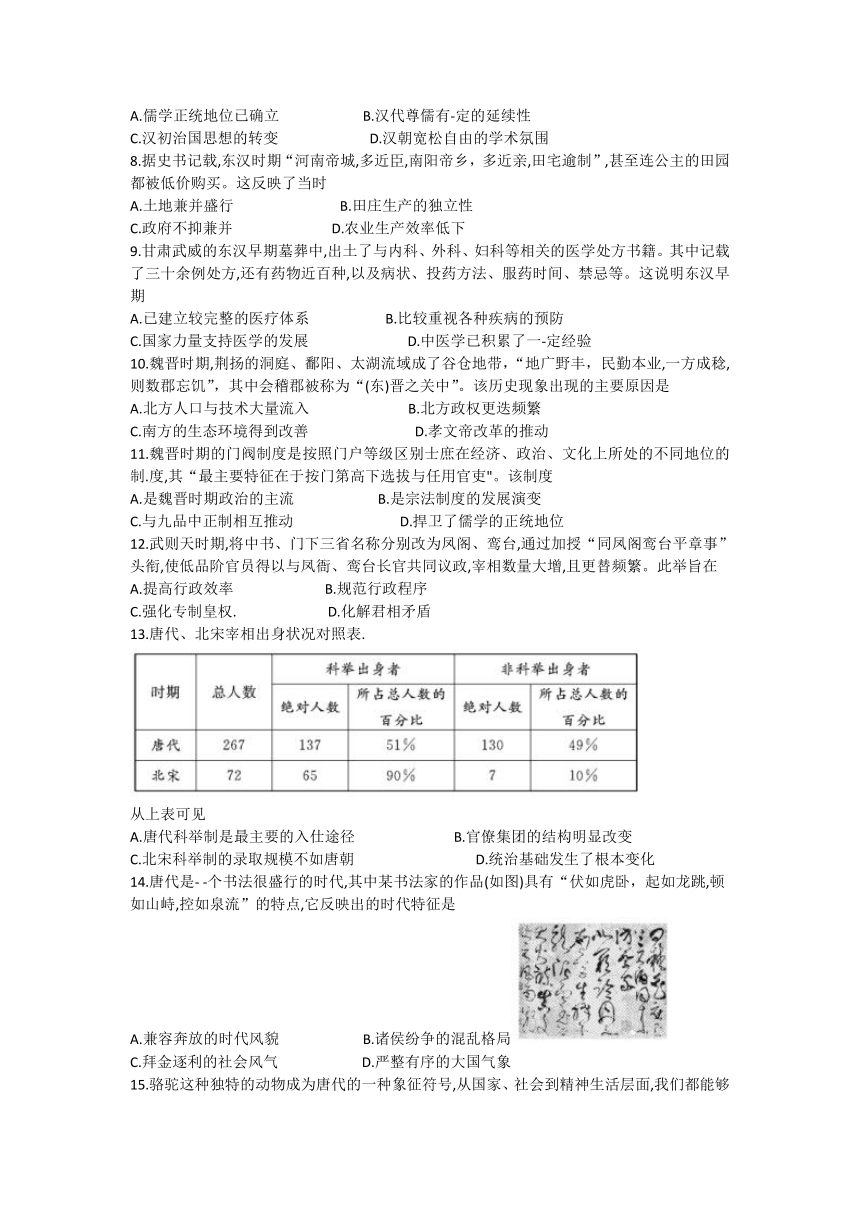

13.唐代、北宋宰相出身状况对照表.

从上表可见

A.唐代科举制是最主要的入仕途径 B.官僚集团的结构明显改变

C.北宋科举制的录取规模不如唐朝 D.统治基础发生了根本变化

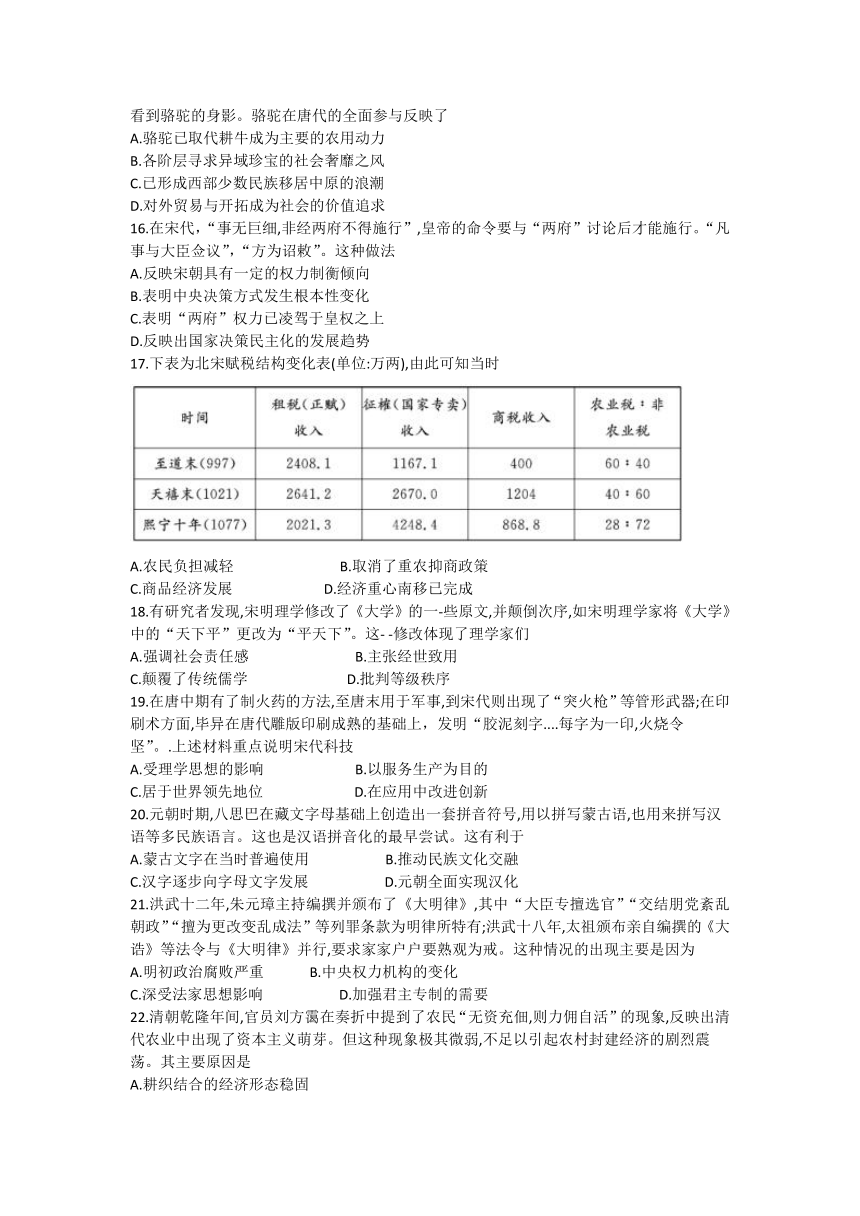

14.唐代是- -个书法很盛行的时代,其中某书法家的作品(如图)具有“伏如虎卧,起如龙跳,顿

如山峙,控如泉流”的特点,它反映出的时代特征是

A.兼容奔放的时代风貌 B.诸侯纷争的混乱格局

C.拜金逐利的社会风气 D.严整有序的大国气象

15.骆驼这种独特的动物成为唐代的一种象征符号,从国家、社会到精神生活层面,我们都能够

看到骆驼的身影。骆驼在唐代的全面参与反映了

A.骆驼已取代耕牛成为主要的农用动力

B.各阶层寻求异域珍宝的社会奢靡之风

C.已形成西部少数民族移居中原的浪潮

D.对外贸易与开拓成为社会的价值追求

16.在宋代,“事无巨细,非经两府不得施行”,皇帝的命令要与“两府”讨论后才能施行。“凡事与大臣佥议”,“方为诏敕”。这种做法

A.反映宋朝具有一定的权力制衡倾向

B.表明中央决策方式发生根本性变化

C.表明“两府”权力已凌驾于皇权之上

D.反映出国家决策民主化的发展趋势

17.下表为北宋赋税结构变化表(单位:万两),由此可知当时

A.农民负担减轻 B.取消了重农抑商政策

C.商品经济发展 D.经济重心南移已完成

18.有研究者发现,宋明理学修改了《大学》的一-些原文,并颠倒次序,如宋明理学家将《大学》中的“天下平”更改为“平天下”。这- -修改体现了理学家们

A.强调社会责任感 B.主张经世致用

C.颠覆了传统儒学 D.批判等级秩序

19.在唐中期有了制火药的方法,至唐末用于军事,到宋代则出现了“突火枪”等管形武器;在印

刷术方面,毕异在唐代雕版印刷成熟的基础上,发明“胶泥刻字....每字为一印,火烧令

坚”。.上述材料重点说明宋代科技

A.受理学思想的影响 B.以服务生产为目的

C.居于世界领先地位 D.在应用中改进创新

20.元朝时期,八思巴在藏文字母基础上创造出一套拼音符号,用以拼写蒙古语,也用来拼写汉

语等多民族语言。这也是汉语拼音化的最早尝试。这有利于

A.蒙古文字在当时普遍使用 B.推动民族文化交融

C.汉字逐步向字母文字发展 D.元朝全面实现汉化

21.洪武十二年,朱元璋主持编撰并颁布了《大明律》,其中“大臣专擅选官”“交结朋党紊乱朝政”“擅为更改变乱成法”等列罪条款为明律所特有;洪武十八年,太祖颁布亲自编撰的《大

诰》等法令与《大明律》并行,要求家家户户要熟观为戒。这种情况的出现主要是因为

A.明初政治腐败严重 B.中央权力机构的变化

C.深受法家思想影响 D.加强君主专制的需要

22.清朝乾隆年间,官员刘方霭在奏折中提到了农民“无资充佃,则力佣自活”的现象,反映出清

代农业中出现了资本主义萌芽。但这种现象极其微弱,不足以引起农村封建经济的剧烈震

荡。其主要原因是

A.耕织结合的经济形态稳固

B.民间资本分散且用途广

C.清朝对人身控制更加严格

D.重农抑商政策持续推行

23.清代乾隆年间,学者洪亮吉曾言:“然(土地)亦不过增一倍而止矣 ,或增三倍五倍而止矣,而

户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。”由此分

析学者观点的进步性在于

A.肯定了人多富国的传统人口思想

B.揭示了人口猛增与资源不足的矛盾

C.认识到人口激增会带来社会动荡

D.认识到户口过度增长阻碍经济发展

24.明清时期,奢华之习日盛,城市中诸如酒楼茶坊等消费、服务性行业占有很大比重;商人突

破过去等级束缚,也衣绸裹缎;普通市民,即使并不富裕,也极讲究穿着。明清消费观的转变折射出

A.四民等级的瓦解 B.国家文化政策转变

C.商业经济的发展 D.传统义利观的延续

第II卷(非选择题共 52分)

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 玉门枣产 于甘肃玉门一带。西汉时,上林苑中有来自各地进献的名果异树,

就包括玉门枣。人们在将枣作为果品或作为果腹食粮之余,已经发现了它的保健功能和药

用价值。汉代名医张仲景在《金匮要略》中录262药方,其中40方用到大枣、枣膏等。北魏

贾思勰《齐民要术》将枣的功用定位为“食之可以安躯,益气力。”汉代人将枣视为仙人所食

之物,也曾将玉门枣与“西王母枣”并列关联,透露出汉代社会意识所见信仰世界中有关神

仙饮食生活的相关信息。

——摘编自王子今《“玉门枣”:丝路“远方”“名果”象征》

材料二哈密瓜属于中亚厚皮甜瓜种系。秦汉以来的文献中已有记载,至迟可追溯到

《后汉书》。据记载,它主要分布在甘肃西部及新疆地区,曾一度东达河西走廊中部,但移种

内地多因环境,生长不良。它长期被视为珍品,价颇贵。清康熙年间,哈密地方首领开始向

清廷贡瓜,遂名哈密瓜。随着新疆政局日益稳定,各族深入交流,贡瓜成为年例。每年来自

新疆的进贡队伍浩浩荡荡,社会影响显著,既激发了内地民众对哈密瓜的强烈兴趣,使其受

到广泛欢迎,也促进了新疆当地种植业的迅速发展。

——摘编自程杰《论我国古代瓜业的历史发展》

(1)据材料-结合所学知识,概括汉代人眼中枣的价值。(6 分)

(2)据材料二结合所学知识,归纳中国古代种植、利用哈密瓜的特点与影响。(11 分)

(3)据上述材料并结合所学知识,指出内地得以认识、了解玉门枣与哈密瓜等西域农产品的

原因。(8 分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 浩浩长江,波涛万里,把握住它的几个大转折处,就能把长江说个大概;读史也

须能把握历史的变化处,才能把历史发展说个大概。关于中国古代历史变革,王国维写道:

“中国政治与文化之变革,莫剧于商周之际”,王家范指出“古贤多称周秦之间为‘天下一大

变局”,钱穆认为:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋

以后,乃为后代中国”。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期的社会转变,自 拟一个论题,并运用具体史实

予以论述。(要求:观点明确、史实准确、论证充分。)

27. [历史 选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料 王安石非常重视学校培养人才的作用,认为“古之取士,皆本于学校”,执政后便

进行了学校制度改革。面对当时太学所培养的人才往往名不副实的问题,王安石创“太学

三舍法”,对学生进行考核。在教员方面,设直讲十名,每两人主讲一经,根据所教学生的道

德行为和经术学问的进步或后退人数的多寡,来评定他们的教学成绩,实施奖惩。1071

年,神宗下诏置京东、京西、河东、河北、陕西五路学,辟选“经术行谊”之上者为学官,还规定每州给田十顷为学粮保证办学经费。熙宁八年(1075年),王安石将自已主持撰写的《三经

新义》颁于学校,作为学生的必读教材。通过学校改革,既为变法运动培养了大批人才,也

使王安石的革新思想得到比较广泛的传播。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛武功弱势》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石学校制度改革的特点。(7 分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析王安石学校制度改革的影响。(8 分)

乐山市2020-2021学年高二下学期期末考试

25. (25 分)

(1)价值:园林美化;食用充饥果腹;保健药用功能;神灵崇拜(信仰)的衍生。(一点 2 分,任答三点 6 分)

(2)特点:种植历史悠久;种植地域性强(或内地难以推广种植;或种植范围有限);内地数量稀少;经济价值高;作为贡品具有政治意义。(一点 2 分,任答三点 6 分)

影响:促进了新疆农业发展;加强了边疆与内地交流;有利于农产品商品化;丰富了国人瓜果食用种类;推动了休闲饮食文化发展;有助于民族交融。(一点 2 分,任答三点 5 分)

(3)原因:国家统一疆域扩大;丝路开发交流频繁;编撰农书的历史传统;文人笔记笔录习惯;国内民族关系改善;中央集权不断加强。(一点 2 分,任答四点 8 分)

26.(12 分)

示例一:

论题:商周文明的渐变演进(2 分)

论述:从商到周是中国古代的变革之世,周朝在政治、文化等多方面对商朝有很大改变。商代国家治理采取内外服制度,商王是“诸侯之长”,是诸侯联盟的盟主。周朝普遍推行分封制度,周天子是“诸侯之君”,与众诸侯形成君臣关系,确立了“天下共主”的局面,加强了对地方的控制,是走向中央集权的重要环节。商朝王位继承采取父死子继和兄终弟及方式,并未确立嫡长子继承制度,统治集团内部并不稳定。周朝确立以嫡长子继承制为核心的宗法制度,稳定了统治集团,强化了统治秩序。商朝迷信鬼神,是“神本”社会。周朝将注意力转移到“人事”上,强调敬天保民与道德教化。(8 分)

综上,商周之变,不仅是王朝更替,更是制度与文化之变,奠定了中国传统社会的基础,影响深远。(2 分)

示例二:

论题:春秋战国时期的社会转型(2 分)

论述:春秋战国时期是我国古代的由奴隶社会向封建社会转变时期。随着铁犁牛耕的使用,生产力发展,井田制逐渐崩溃瓦解,封建土地私有制确立,封建小农经济产生并初步发展。分封制、宗法制走向瓦解,诸侯争霸兼并战争不断,分裂中孕育统一因素。特别是战国时期出现改革的潮流,确立起地主阶级的统治,专制主义中央集权开始建立。人口流动,文化交流,民族融合,华夏认同加强。百家争鸣,形成思想文化繁荣的局面,奠定了中华文化的基础。(8 分)

总之,春秋战国时期,奴隶社会走向瓦解,封建社会逐步形成,实现了社会形态的转变。(2 分)其他可供思考的方向:明清产生近代的曙光;先秦到汉代儒学变化等

27.(15 分)

【参考答案】

(1)特点:涉及面广,内容较全面;从中央到地方改革官学;注重质量,推行师生考核;重注儒家经典,改革考试内容;保障办学经费;适应并服务变法。(一点2分,四点7分)

(2)影响:有助于统一变法思想;培养了变法实用人才;传播了王安石的革新思想;促进了官办学校教育的发展;有利于科举制的健全完善。(一点2分,四点8分)

乐山市高中2022届高二期末教学质量检测历史

本试卷分为第I卷(选择题)和第I卷(非选择题)两部分,第I卷1至5页,第I卷5至6

页,共100分。考试时间为90分钟。

第I卷(选择题共48分)

注意事项:

1.用2B铅笔将答案标号填涂在答题卡上对应题目标号的位置.上。

2.本部分共24题,每题2分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题

目要求的。

一、单选题

1.在被考古学家们认为是夏都遗存的河南二里头遗址,发现“井”字形的城市主干道,以及被道路和城垣划分为若干方正、规整的城市区域。这些发现说明夏朝

A.统治疆域辽阔 B.城市基础设施完备

C.统治格局有序 D.注重道路交通建设

2.商王对被征服地区采取当地人聚居,当地首领行使统治权的管理办法。西周则是由周王“亲

戚”率官吏以及周族人组成的军队到封国进行管理。这种变化.

A.有助于加强对地方管理 B.开创了改土归流的先河

C.源于西周实行宗法制度 D.加剧了诸侯的离心倾向

3.西周的金文中已经有“戎”“夷”之称,到了春秋战国时期,“华夏”与“戎”的对立更加明显,无论“华夏”各国之间关系多么敌对,他们未称呼对方为‘戎”。这一现象反映了

A.实现国家统一~成为社会的共识

B.种族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

D.血缘成为维系政治认同的纽带

4.秦国对内鼓励人口生育,促进人口增殖,对外积极招徕地少人多的三晋地区农民垦荒。秦国

的做法

A.旨在缓解晋国人地矛盾

B.顺应了农产品商品化趋势

C.客观上强化了小农经济

D.反映了移民构成人口主体

5.许多学者认为,秦朝的建立标志着官僚政治取代夏商周时期的贵族政治。根据所学知识判

断,“官僚政治”的最基本特点应该是

A.依据血缘关系分配政治权力

B.突出皇帝的独尊地位

C.在全国范围内推行郡县制度

D.官员由中央任免考核

6.西汉统治者总结秦朝历史,从“海内新定,同寡少,惩戒亡秦孤立之败”的认识出发,采取的措

施是

A.颁布“推恩令” B.推行休养生息政策

C.实行编户制度 D.采取郡国并行制度

7.刘邦崇尚黄老之道,但对儒生陆贾的《新语》大为赞赏,勉励太子读诗书,以太牢祭祀孔子,尊敬三老。这反映了

A.儒学正统地位已确立 B.汉代尊儒有-定的延续性

C.汉初治国思想的转变 D.汉朝宽松自由的学术氛围

8.据史书记载,东汉时期“河南帝城,多近臣,南阳帝乡,多近亲,田宅逾制”,甚至连公主的田园

都被低价购买。这反映了当时

A.土地兼并盛行 B.田庄生产的独立性

C.政府不抑兼并 D.农业生产效率低下

9.甘肃武威的东汉早期墓葬中,出土了与内科、外科、妇科等相关的医学处方书籍。其中记载

了三十余例处方,还有药物近百种,以及病状、投药方法、服药时间、禁忌等。这说明东汉早期

A.已建立较完整的医疗体系 B.比较重视各种疾病的预防

C.国家力量支持医学的发展 D.中医学已积累了一-定经验

10.魏晋时期,荆扬的洞庭、鄱阳、太湖流域成了谷仓地带,“地广野丰,民勤本业,一方成稔,则数郡忘饥”,其中会稽郡被称为“(东)晋之关中”。该历史现象出现的主要原因是

A.北方人口与技术大量流入 B.北方政权更迭频繁

C.南方的生态环境得到改善 D.孝文帝改革的推动

11.魏晋时期的门阀制度是按照门户等级区别士庶在经济、政治、文化上所处的不同地位的制.度,其“最主要特征在于按门第高下选拔与任用官吏"。该制度

A.是魏晋时期政治的主流 B.是宗法制度的发展演变

C.与九品中正制相互推动 D.捍卫了儒学的正统地位

12.武则天时期,将中书、门下三省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤衙、鸾台长官共同议政,宰相数量大增,且更替频繁。此举旨在

A.提高行政效率 B.规范行政程序

C.强化专制皇权. D.化解君相矛盾

13.唐代、北宋宰相出身状况对照表.

从上表可见

A.唐代科举制是最主要的入仕途径 B.官僚集团的结构明显改变

C.北宋科举制的录取规模不如唐朝 D.统治基础发生了根本变化

14.唐代是- -个书法很盛行的时代,其中某书法家的作品(如图)具有“伏如虎卧,起如龙跳,顿

如山峙,控如泉流”的特点,它反映出的时代特征是

A.兼容奔放的时代风貌 B.诸侯纷争的混乱格局

C.拜金逐利的社会风气 D.严整有序的大国气象

15.骆驼这种独特的动物成为唐代的一种象征符号,从国家、社会到精神生活层面,我们都能够

看到骆驼的身影。骆驼在唐代的全面参与反映了

A.骆驼已取代耕牛成为主要的农用动力

B.各阶层寻求异域珍宝的社会奢靡之风

C.已形成西部少数民族移居中原的浪潮

D.对外贸易与开拓成为社会的价值追求

16.在宋代,“事无巨细,非经两府不得施行”,皇帝的命令要与“两府”讨论后才能施行。“凡事与大臣佥议”,“方为诏敕”。这种做法

A.反映宋朝具有一定的权力制衡倾向

B.表明中央决策方式发生根本性变化

C.表明“两府”权力已凌驾于皇权之上

D.反映出国家决策民主化的发展趋势

17.下表为北宋赋税结构变化表(单位:万两),由此可知当时

A.农民负担减轻 B.取消了重农抑商政策

C.商品经济发展 D.经济重心南移已完成

18.有研究者发现,宋明理学修改了《大学》的一-些原文,并颠倒次序,如宋明理学家将《大学》中的“天下平”更改为“平天下”。这- -修改体现了理学家们

A.强调社会责任感 B.主张经世致用

C.颠覆了传统儒学 D.批判等级秩序

19.在唐中期有了制火药的方法,至唐末用于军事,到宋代则出现了“突火枪”等管形武器;在印

刷术方面,毕异在唐代雕版印刷成熟的基础上,发明“胶泥刻字....每字为一印,火烧令

坚”。.上述材料重点说明宋代科技

A.受理学思想的影响 B.以服务生产为目的

C.居于世界领先地位 D.在应用中改进创新

20.元朝时期,八思巴在藏文字母基础上创造出一套拼音符号,用以拼写蒙古语,也用来拼写汉

语等多民族语言。这也是汉语拼音化的最早尝试。这有利于

A.蒙古文字在当时普遍使用 B.推动民族文化交融

C.汉字逐步向字母文字发展 D.元朝全面实现汉化

21.洪武十二年,朱元璋主持编撰并颁布了《大明律》,其中“大臣专擅选官”“交结朋党紊乱朝政”“擅为更改变乱成法”等列罪条款为明律所特有;洪武十八年,太祖颁布亲自编撰的《大

诰》等法令与《大明律》并行,要求家家户户要熟观为戒。这种情况的出现主要是因为

A.明初政治腐败严重 B.中央权力机构的变化

C.深受法家思想影响 D.加强君主专制的需要

22.清朝乾隆年间,官员刘方霭在奏折中提到了农民“无资充佃,则力佣自活”的现象,反映出清

代农业中出现了资本主义萌芽。但这种现象极其微弱,不足以引起农村封建经济的剧烈震

荡。其主要原因是

A.耕织结合的经济形态稳固

B.民间资本分散且用途广

C.清朝对人身控制更加严格

D.重农抑商政策持续推行

23.清代乾隆年间,学者洪亮吉曾言:“然(土地)亦不过增一倍而止矣 ,或增三倍五倍而止矣,而

户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。”由此分

析学者观点的进步性在于

A.肯定了人多富国的传统人口思想

B.揭示了人口猛增与资源不足的矛盾

C.认识到人口激增会带来社会动荡

D.认识到户口过度增长阻碍经济发展

24.明清时期,奢华之习日盛,城市中诸如酒楼茶坊等消费、服务性行业占有很大比重;商人突

破过去等级束缚,也衣绸裹缎;普通市民,即使并不富裕,也极讲究穿着。明清消费观的转变折射出

A.四民等级的瓦解 B.国家文化政策转变

C.商业经济的发展 D.传统义利观的延续

第II卷(非选择题共 52分)

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 玉门枣产 于甘肃玉门一带。西汉时,上林苑中有来自各地进献的名果异树,

就包括玉门枣。人们在将枣作为果品或作为果腹食粮之余,已经发现了它的保健功能和药

用价值。汉代名医张仲景在《金匮要略》中录262药方,其中40方用到大枣、枣膏等。北魏

贾思勰《齐民要术》将枣的功用定位为“食之可以安躯,益气力。”汉代人将枣视为仙人所食

之物,也曾将玉门枣与“西王母枣”并列关联,透露出汉代社会意识所见信仰世界中有关神

仙饮食生活的相关信息。

——摘编自王子今《“玉门枣”:丝路“远方”“名果”象征》

材料二哈密瓜属于中亚厚皮甜瓜种系。秦汉以来的文献中已有记载,至迟可追溯到

《后汉书》。据记载,它主要分布在甘肃西部及新疆地区,曾一度东达河西走廊中部,但移种

内地多因环境,生长不良。它长期被视为珍品,价颇贵。清康熙年间,哈密地方首领开始向

清廷贡瓜,遂名哈密瓜。随着新疆政局日益稳定,各族深入交流,贡瓜成为年例。每年来自

新疆的进贡队伍浩浩荡荡,社会影响显著,既激发了内地民众对哈密瓜的强烈兴趣,使其受

到广泛欢迎,也促进了新疆当地种植业的迅速发展。

——摘编自程杰《论我国古代瓜业的历史发展》

(1)据材料-结合所学知识,概括汉代人眼中枣的价值。(6 分)

(2)据材料二结合所学知识,归纳中国古代种植、利用哈密瓜的特点与影响。(11 分)

(3)据上述材料并结合所学知识,指出内地得以认识、了解玉门枣与哈密瓜等西域农产品的

原因。(8 分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 浩浩长江,波涛万里,把握住它的几个大转折处,就能把长江说个大概;读史也

须能把握历史的变化处,才能把历史发展说个大概。关于中国古代历史变革,王国维写道:

“中国政治与文化之变革,莫剧于商周之际”,王家范指出“古贤多称周秦之间为‘天下一大

变局”,钱穆认为:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋

以后,乃为后代中国”。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期的社会转变,自 拟一个论题,并运用具体史实

予以论述。(要求:观点明确、史实准确、论证充分。)

27. [历史 选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料 王安石非常重视学校培养人才的作用,认为“古之取士,皆本于学校”,执政后便

进行了学校制度改革。面对当时太学所培养的人才往往名不副实的问题,王安石创“太学

三舍法”,对学生进行考核。在教员方面,设直讲十名,每两人主讲一经,根据所教学生的道

德行为和经术学问的进步或后退人数的多寡,来评定他们的教学成绩,实施奖惩。1071

年,神宗下诏置京东、京西、河东、河北、陕西五路学,辟选“经术行谊”之上者为学官,还规定每州给田十顷为学粮保证办学经费。熙宁八年(1075年),王安石将自已主持撰写的《三经

新义》颁于学校,作为学生的必读教材。通过学校改革,既为变法运动培养了大批人才,也

使王安石的革新思想得到比较广泛的传播。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛武功弱势》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石学校制度改革的特点。(7 分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析王安石学校制度改革的影响。(8 分)

乐山市2020-2021学年高二下学期期末考试

25. (25 分)

(1)价值:园林美化;食用充饥果腹;保健药用功能;神灵崇拜(信仰)的衍生。(一点 2 分,任答三点 6 分)

(2)特点:种植历史悠久;种植地域性强(或内地难以推广种植;或种植范围有限);内地数量稀少;经济价值高;作为贡品具有政治意义。(一点 2 分,任答三点 6 分)

影响:促进了新疆农业发展;加强了边疆与内地交流;有利于农产品商品化;丰富了国人瓜果食用种类;推动了休闲饮食文化发展;有助于民族交融。(一点 2 分,任答三点 5 分)

(3)原因:国家统一疆域扩大;丝路开发交流频繁;编撰农书的历史传统;文人笔记笔录习惯;国内民族关系改善;中央集权不断加强。(一点 2 分,任答四点 8 分)

26.(12 分)

示例一:

论题:商周文明的渐变演进(2 分)

论述:从商到周是中国古代的变革之世,周朝在政治、文化等多方面对商朝有很大改变。商代国家治理采取内外服制度,商王是“诸侯之长”,是诸侯联盟的盟主。周朝普遍推行分封制度,周天子是“诸侯之君”,与众诸侯形成君臣关系,确立了“天下共主”的局面,加强了对地方的控制,是走向中央集权的重要环节。商朝王位继承采取父死子继和兄终弟及方式,并未确立嫡长子继承制度,统治集团内部并不稳定。周朝确立以嫡长子继承制为核心的宗法制度,稳定了统治集团,强化了统治秩序。商朝迷信鬼神,是“神本”社会。周朝将注意力转移到“人事”上,强调敬天保民与道德教化。(8 分)

综上,商周之变,不仅是王朝更替,更是制度与文化之变,奠定了中国传统社会的基础,影响深远。(2 分)

示例二:

论题:春秋战国时期的社会转型(2 分)

论述:春秋战国时期是我国古代的由奴隶社会向封建社会转变时期。随着铁犁牛耕的使用,生产力发展,井田制逐渐崩溃瓦解,封建土地私有制确立,封建小农经济产生并初步发展。分封制、宗法制走向瓦解,诸侯争霸兼并战争不断,分裂中孕育统一因素。特别是战国时期出现改革的潮流,确立起地主阶级的统治,专制主义中央集权开始建立。人口流动,文化交流,民族融合,华夏认同加强。百家争鸣,形成思想文化繁荣的局面,奠定了中华文化的基础。(8 分)

总之,春秋战国时期,奴隶社会走向瓦解,封建社会逐步形成,实现了社会形态的转变。(2 分)其他可供思考的方向:明清产生近代的曙光;先秦到汉代儒学变化等

27.(15 分)

【参考答案】

(1)特点:涉及面广,内容较全面;从中央到地方改革官学;注重质量,推行师生考核;重注儒家经典,改革考试内容;保障办学经费;适应并服务变法。(一点2分,四点7分)

(2)影响:有助于统一变法思想;培养了变法实用人才;传播了王安石的革新思想;促进了官办学校教育的发展;有利于科举制的健全完善。(一点2分,四点8分)

同课章节目录