1.《荷塘月色》 课件60张 2020—2021学年人教版高中语文必修2第一单元

文档属性

| 名称 | 1.《荷塘月色》 课件60张 2020—2021学年人教版高中语文必修2第一单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-06 15:08:06 | ||

图片预览

文档简介

他是一位散文家,作品可与古典散文媲美 ,擅长于漂亮精致的抒情散文,无论是朴素动人的《背影》,还是委婉真挚的《儿女》,都能感受他的诚挚和正直。

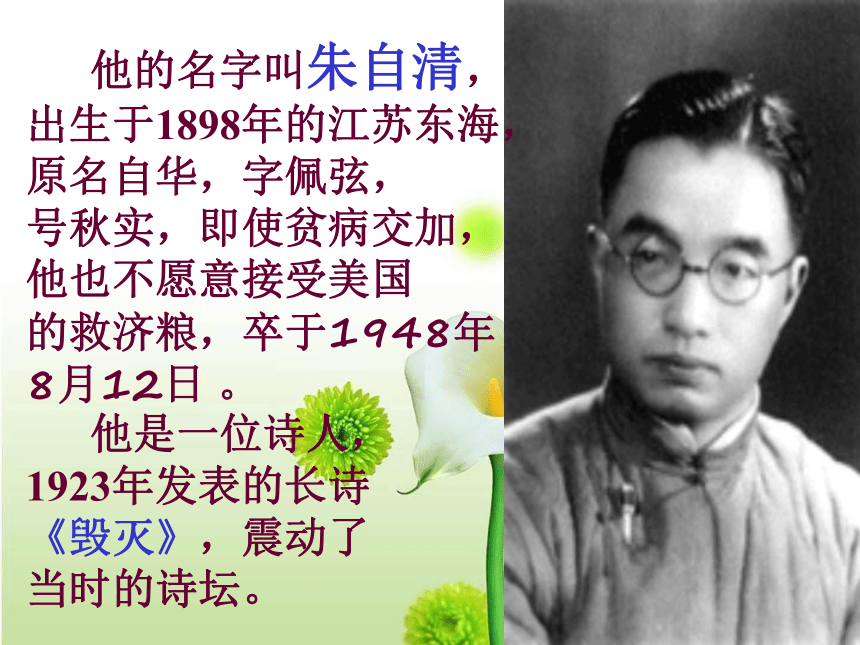

他的名字叫朱自清,

出生于1898年的江苏东海,

原名自华,字佩弦,

号秋实,即使贫病交加,

他也不愿意接受美国

的救济粮,卒于1948年

8月12日 。

他是一位诗人,

1923年发表的长诗

《毁灭》,震动了

当时的诗坛。

百闻不如一见,下面就让我们在优美的视频朗读中来走进荷塘月色,感受荷香,感受月色,感受那淡淡的哀伤和喜悦……

创造性朗读

朗读是一种对文本的再创造过程,朗读本身就打上了你对文本理解的烙印,要融入自己的感情,注意抑扬顿挫、轻重缓急。

细细体会作者的字里行间所渗透出来的感情。

各段字音:

1、颇( )

2、蓊蓊郁郁( )

3、踱( )

4、袅娜( ) 脉脉( )

5、酣( )眠 斑驳( )

梵( )婀()玲

6、乍( )看

7、妖童媛( )女 鹢( )

棹( ) 敛( )裾( )

10、惦( )记

pō

wěng wěng yù yù

duó

niǎo núo

mò

hān

bó

fàn

ē

zhà

yuán

yì

zhào

liǎn

jū

diàn

从文中找出相应语句,解答以下问题。

一、作者为何来到荷塘?

二、从哪些语句可以看出作者内心的思绪?请找出来!

感悟·思考

这几天心里颇不宁静。

“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在这三条路里。我将选择哪一条呢?我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……——朱自清《哪里走》

1927年,蒋介石悍然发动“四一二”反革命政变,轰轰烈烈的北伐战争失败,大批共产党人和革命群众惨遭血腥屠杀,白色恐怖笼罩全国。朱自清先生追求进步,痛恨黑暗的反动统治;他虽然是小资产阶级知识分子,但富有正义感和爱国心。此时他正处于痛苦之中,对国家的命运和前途的担忧,使他心情苦闷而感到“颇不宁静”。

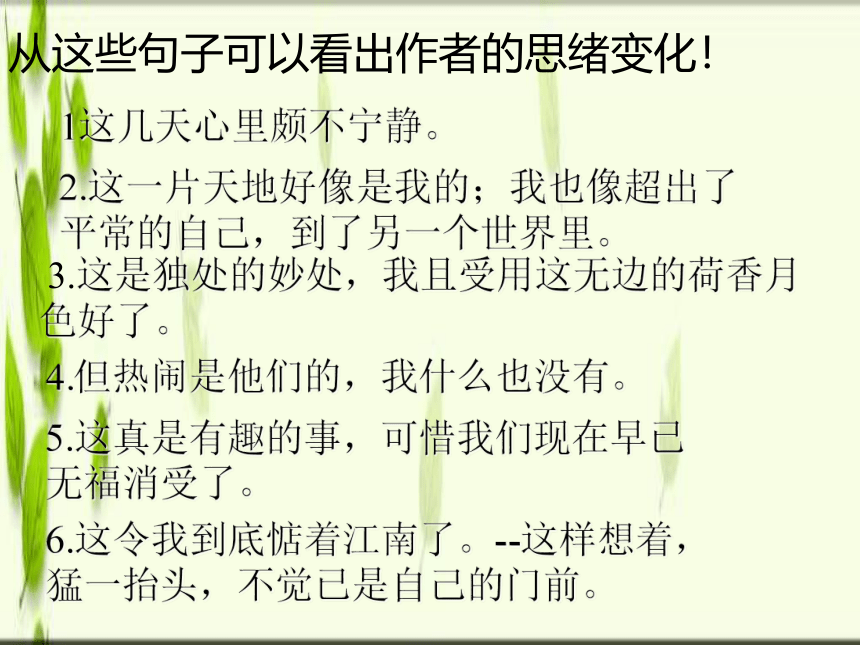

从这些句子可以看出作者的思绪变化!

2.这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。

3.这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

4.但热闹是他们的,我什么也没有。

5.这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

6.这令我到底惦着江南了。--这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

1这几天心里颇不宁静。

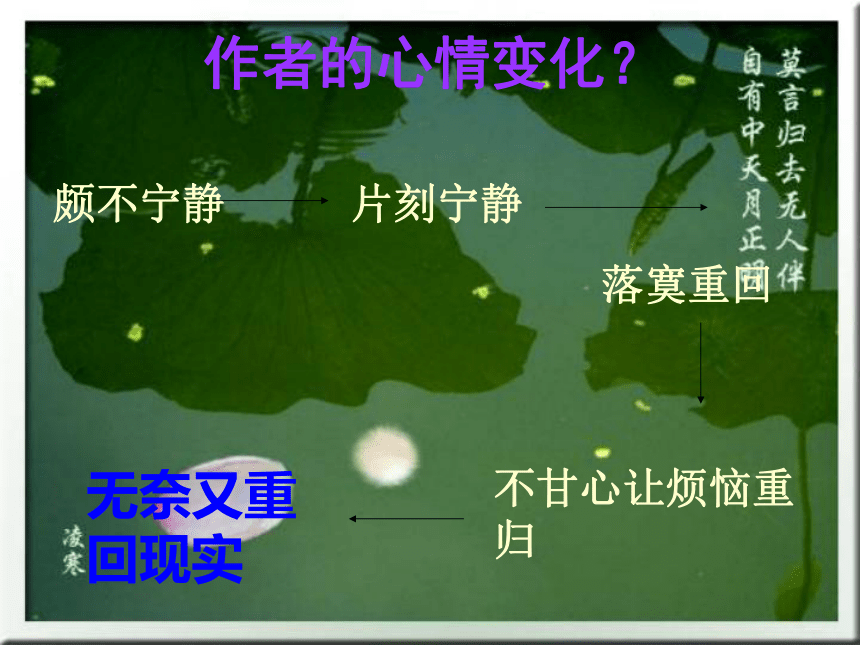

作者的心情变化?

颇不宁静

片刻宁静

落寞重回

不甘心让烦恼重归

无奈又重回现实

文章的线索:

暗线:情感变化

明线:空间变化

(圆形结构)

出门

不静

求静

出静

得静

小径

归来

荷塘

朱自清的散文美在何处?

《荷塘月色》美在何处?

一、景物之美

二、语言之美

一、景物之美

1、文中写了什么景?

2、找出文章集中写荷塘月色的段落。

荷塘月色

由题目可以知道,本文是篇写景的散文。文题点明了文章的写景对象——“荷塘”和“月色”,两者呈并列交叉关系,即“荷塘”是“月色”下的“荷塘”,“月色”是“荷塘”上的月色。

课文分析

一(1)

二(2—6)

漫步荷塘

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周月色

夜赏缘起

由景到人

荷塘月色图(4—6)

水墨荷叶图

光影素淡图

蝉唱蛙鼓图

三(7—8)

结构

月色下的荷塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

舞女的裙

明珠,星星

飘渺的歌声

凝碧的波痕

观察顺序:由远及近,自上而下

比得巧,

比得 美

水墨荷叶图

修辞

思考:以下两个句子有何特点?

2.塘中的月色并不均匀,但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

(提示:从感觉入手。)

1.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼渺茫的歌声似的。

答案:

这两句是两种感觉的相通,即使用了“通感” 的修辞方法。

相通

清香

歌声

(嗅觉)

(听觉)

时断时续,隐隐约约

1

2

光影

名曲

(视觉)

(听觉)

和谐

相通

通感:

人们在描述客观事物给人的感受时,依据生活的逻辑,把听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉等沟通起来,凭借各种感觉的相通,用形象的语言把某一感官上的感受移到另一感官上,互相映照,互相补充,从而具体表达感受,使“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”(钱钟书语)以增强语言艺术感染力的修辞方法。

例如:(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)“……绿茸茸的草板,象一支充满幽情的乐

曲”。(《长江三峡》) (视觉转为听觉)

“方鸿渐看唐小姐不笑的时候,脸上还依恋着笑意,像音乐停止后袅袅空中的余音。”

荷塘上的月色

月光

素淡朦胧

月影

参差斑驳

如流水泻在叶子上

流动之美

像画在荷叶上

倩影之美

光影素淡图

修辞

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

有倾泻意,与“静静地”配合在一起,准确地写出了月光有形而无声的特点的特点,显示了月光的幽静之美。

显示出雾的轻飘状态,是轻而缓地出来

写出了叶子和花在月光照耀下 的清新朦胧之状

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

“酣眠” 比喻月没有云 的朗照(酣畅淋漓)

“小睡” 比喻月有云不能“朗照”(朦胧迷糊

别有风味)

荷塘月色

月光如水

黑影斑驳

正面写月

侧面烘托

薄雾似纱

花叶若梦

杨柳如画

光影似曲

荷塘四周月色

树:

远山:

小路灯:

蝉声蛙声:

一团烟雾

隐隐约约

没精打采

热热闹闹

蝉唱蛙鼓图

二、语言之美

语言:准确、自然、典雅

修辞:比喻、拟人、叠字、通感

金志华的点评:“朱先生的语言,历

来是‘新而不失自然’,在口语的基

础上刻意出新。既有平白如话,毫无

雕饰的文字,更有精心‘拣练’的遣

词用字。点活了月光和雾气的‘泻’

‘浮’二字??????生动的起了丰富、润饰、强化形象的作用。”

选自《中国现代散文欣赏辞典》

文章多处使用比喻、通感、叠字等,使得全文语言典雅,充满诗情画意。

叠字

叠字的运用不但传神地描摹出眼前的景象,而且使文气舒展,给人音韵和谐的美感。如

蓊蓊郁郁 远远近近 高高低低的树

曲曲折折的荷塘 隐隐约约的远山

亭亭的荷花 田田的叶子 缕缕的荷香

脉脉的流水

密密地挨 静静地泻 重重围住

比比皆是,独具匠心。

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚,

咋暖还寒时候,最难将息……

李清照《声声慢》

厦门普陀寺有一块刻石,赫然入游人耳目:

爱国忠忠贞贞 敬乡敦敦睦睦

侍亲孝孝顺顺 持家勤勤俭俭

为人堂堂正正 接物诚诚恳恳

执事兢兢业业 求知切切实实

生活朴朴素素 休闲轻轻松松

杭州九溪十八涧路亭上的一首叠诗:

重重叠叠山,曲曲环环路。

丁丁冬冬泉,高高下下树。

词语辨识

安宁·宁静

二者在形容心情、环境等方面可通用。【安宁】多指秩序正常,也形容和睦幸福,

睡眠稳当安静,没有骚乱。【宁静】着重于“静”,安定清净,多形容环境或心情。(结

合语境和使用对象辨识)

颤动·颤抖

【颤动】指振动频繁,有自身发出的振动,也有外界的影响;可指人,也可指物。

【颤抖】指哆嗦,发抖,多指部分的动;也可指全身的动,多因受外物刺激或影响引起。

(主要从使用对象角度辨识)

成语辨用

没精打采·萎靡不振

都表示打不起精神,没有生气。【无精打采】表示振作不起来,程度轻一些。【萎

靡不振】形容精神颓靡,意志消沉,程度较重。(从轻重程度辨用)

亭亭玉立·婀娜多姿

都形容姿态美好。【亭亭玉立】形容女子修长的身材,也形容花木挺拔秀丽。

【婀娜多姿】只形容轻盈柔美的姿态。(使用对象的不同)

出水之叶如蝶

出水芙蓉,晶莹如雪

小荷才露尖尖角

粉荷翠叶如仙姿

蛙鸣声声添翠意

蜂恋白荷倍殷勤

妍姿

百态

擎天而立,傲然爽朗

昨日红花,今天莲蓬

孜孜耕耘,

莲叶何田田

留得枯荷听雨声

莲叶如盆

趣味嫣然

枯荷一片

坐立塘边,思考依然

清华园

他的名字叫朱自清,

出生于1898年的江苏东海,

原名自华,字佩弦,

号秋实,即使贫病交加,

他也不愿意接受美国

的救济粮,卒于1948年

8月12日 。

他是一位诗人,

1923年发表的长诗

《毁灭》,震动了

当时的诗坛。

百闻不如一见,下面就让我们在优美的视频朗读中来走进荷塘月色,感受荷香,感受月色,感受那淡淡的哀伤和喜悦……

创造性朗读

朗读是一种对文本的再创造过程,朗读本身就打上了你对文本理解的烙印,要融入自己的感情,注意抑扬顿挫、轻重缓急。

细细体会作者的字里行间所渗透出来的感情。

各段字音:

1、颇( )

2、蓊蓊郁郁( )

3、踱( )

4、袅娜( ) 脉脉( )

5、酣( )眠 斑驳( )

梵( )婀()玲

6、乍( )看

7、妖童媛( )女 鹢( )

棹( ) 敛( )裾( )

10、惦( )记

pō

wěng wěng yù yù

duó

niǎo núo

mò

hān

bó

fàn

ē

zhà

yuán

yì

zhào

liǎn

jū

diàn

从文中找出相应语句,解答以下问题。

一、作者为何来到荷塘?

二、从哪些语句可以看出作者内心的思绪?请找出来!

感悟·思考

这几天心里颇不宁静。

“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在这三条路里。我将选择哪一条呢?我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……——朱自清《哪里走》

1927年,蒋介石悍然发动“四一二”反革命政变,轰轰烈烈的北伐战争失败,大批共产党人和革命群众惨遭血腥屠杀,白色恐怖笼罩全国。朱自清先生追求进步,痛恨黑暗的反动统治;他虽然是小资产阶级知识分子,但富有正义感和爱国心。此时他正处于痛苦之中,对国家的命运和前途的担忧,使他心情苦闷而感到“颇不宁静”。

从这些句子可以看出作者的思绪变化!

2.这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。

3.这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

4.但热闹是他们的,我什么也没有。

5.这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

6.这令我到底惦着江南了。--这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

1这几天心里颇不宁静。

作者的心情变化?

颇不宁静

片刻宁静

落寞重回

不甘心让烦恼重归

无奈又重回现实

文章的线索:

暗线:情感变化

明线:空间变化

(圆形结构)

出门

不静

求静

出静

得静

小径

归来

荷塘

朱自清的散文美在何处?

《荷塘月色》美在何处?

一、景物之美

二、语言之美

一、景物之美

1、文中写了什么景?

2、找出文章集中写荷塘月色的段落。

荷塘月色

由题目可以知道,本文是篇写景的散文。文题点明了文章的写景对象——“荷塘”和“月色”,两者呈并列交叉关系,即“荷塘”是“月色”下的“荷塘”,“月色”是“荷塘”上的月色。

课文分析

一(1)

二(2—6)

漫步荷塘

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周月色

夜赏缘起

由景到人

荷塘月色图(4—6)

水墨荷叶图

光影素淡图

蝉唱蛙鼓图

三(7—8)

结构

月色下的荷塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

舞女的裙

明珠,星星

飘渺的歌声

凝碧的波痕

观察顺序:由远及近,自上而下

比得巧,

比得 美

水墨荷叶图

修辞

思考:以下两个句子有何特点?

2.塘中的月色并不均匀,但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

(提示:从感觉入手。)

1.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼渺茫的歌声似的。

答案:

这两句是两种感觉的相通,即使用了“通感” 的修辞方法。

相通

清香

歌声

(嗅觉)

(听觉)

时断时续,隐隐约约

1

2

光影

名曲

(视觉)

(听觉)

和谐

相通

通感:

人们在描述客观事物给人的感受时,依据生活的逻辑,把听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉等沟通起来,凭借各种感觉的相通,用形象的语言把某一感官上的感受移到另一感官上,互相映照,互相补充,从而具体表达感受,使“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”(钱钟书语)以增强语言艺术感染力的修辞方法。

例如:(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)“……绿茸茸的草板,象一支充满幽情的乐

曲”。(《长江三峡》) (视觉转为听觉)

“方鸿渐看唐小姐不笑的时候,脸上还依恋着笑意,像音乐停止后袅袅空中的余音。”

荷塘上的月色

月光

素淡朦胧

月影

参差斑驳

如流水泻在叶子上

流动之美

像画在荷叶上

倩影之美

光影素淡图

修辞

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

有倾泻意,与“静静地”配合在一起,准确地写出了月光有形而无声的特点的特点,显示了月光的幽静之美。

显示出雾的轻飘状态,是轻而缓地出来

写出了叶子和花在月光照耀下 的清新朦胧之状

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

“酣眠” 比喻月没有云 的朗照(酣畅淋漓)

“小睡” 比喻月有云不能“朗照”(朦胧迷糊

别有风味)

荷塘月色

月光如水

黑影斑驳

正面写月

侧面烘托

薄雾似纱

花叶若梦

杨柳如画

光影似曲

荷塘四周月色

树:

远山:

小路灯:

蝉声蛙声:

一团烟雾

隐隐约约

没精打采

热热闹闹

蝉唱蛙鼓图

二、语言之美

语言:准确、自然、典雅

修辞:比喻、拟人、叠字、通感

金志华的点评:“朱先生的语言,历

来是‘新而不失自然’,在口语的基

础上刻意出新。既有平白如话,毫无

雕饰的文字,更有精心‘拣练’的遣

词用字。点活了月光和雾气的‘泻’

‘浮’二字??????生动的起了丰富、润饰、强化形象的作用。”

选自《中国现代散文欣赏辞典》

文章多处使用比喻、通感、叠字等,使得全文语言典雅,充满诗情画意。

叠字

叠字的运用不但传神地描摹出眼前的景象,而且使文气舒展,给人音韵和谐的美感。如

蓊蓊郁郁 远远近近 高高低低的树

曲曲折折的荷塘 隐隐约约的远山

亭亭的荷花 田田的叶子 缕缕的荷香

脉脉的流水

密密地挨 静静地泻 重重围住

比比皆是,独具匠心。

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚,

咋暖还寒时候,最难将息……

李清照《声声慢》

厦门普陀寺有一块刻石,赫然入游人耳目:

爱国忠忠贞贞 敬乡敦敦睦睦

侍亲孝孝顺顺 持家勤勤俭俭

为人堂堂正正 接物诚诚恳恳

执事兢兢业业 求知切切实实

生活朴朴素素 休闲轻轻松松

杭州九溪十八涧路亭上的一首叠诗:

重重叠叠山,曲曲环环路。

丁丁冬冬泉,高高下下树。

词语辨识

安宁·宁静

二者在形容心情、环境等方面可通用。【安宁】多指秩序正常,也形容和睦幸福,

睡眠稳当安静,没有骚乱。【宁静】着重于“静”,安定清净,多形容环境或心情。(结

合语境和使用对象辨识)

颤动·颤抖

【颤动】指振动频繁,有自身发出的振动,也有外界的影响;可指人,也可指物。

【颤抖】指哆嗦,发抖,多指部分的动;也可指全身的动,多因受外物刺激或影响引起。

(主要从使用对象角度辨识)

成语辨用

没精打采·萎靡不振

都表示打不起精神,没有生气。【无精打采】表示振作不起来,程度轻一些。【萎

靡不振】形容精神颓靡,意志消沉,程度较重。(从轻重程度辨用)

亭亭玉立·婀娜多姿

都形容姿态美好。【亭亭玉立】形容女子修长的身材,也形容花木挺拔秀丽。

【婀娜多姿】只形容轻盈柔美的姿态。(使用对象的不同)

出水之叶如蝶

出水芙蓉,晶莹如雪

小荷才露尖尖角

粉荷翠叶如仙姿

蛙鸣声声添翠意

蜂恋白荷倍殷勤

妍姿

百态

擎天而立,傲然爽朗

昨日红花,今天莲蓬

孜孜耕耘,

莲叶何田田

留得枯荷听雨声

莲叶如盆

趣味嫣然

枯荷一片

坐立塘边,思考依然

清华园