《寓言四则》课件(共48张PPT)

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

22

寓言四则

学习目标

1.自主阅读这四则寓言,了解不同的寓意。

2.鼓励学生多角度理解寓言的寓意,培养发散思维能力。

3.积累常见的文言实词、虚词。

第一课时

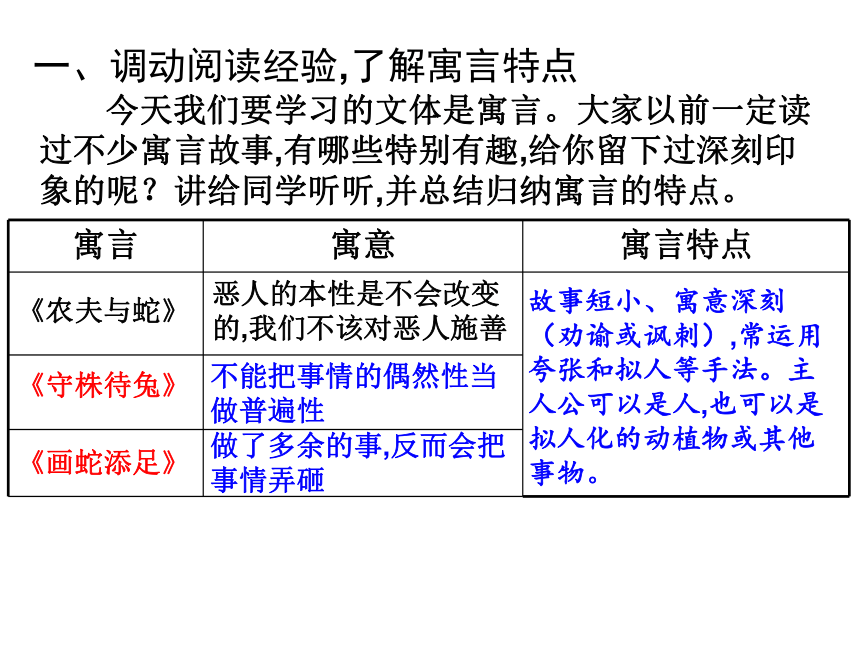

一、调动阅读经验,了解寓言特点

寓言

寓意

寓言特点

《农夫与蛇》

恶人的本性是不会改变的,我们不该对恶人施善

《守株待兔》

不能把事情的偶然性当做普遍性

做了多余的事,反而会把事情弄砸

故事短小、寓意深刻(劝谕或讽刺),常运用夸张和拟人等手法。主人公可以是人,也可以是拟人化的动植物或其他事物。

今天我们要学习的文体是寓言。大家以前一定读过不少寓言故事,有哪些特别有趣,给你留下过深刻印象的呢?讲给同学听听,并总结归纳寓言的特点。

《画蛇添足》

二、分析故事情节,理解寓言寓意

《伊索寓言》具有高超的语言技巧,在形象生动、短小精悍的故事中蕴含着深刻的道理,往往在最后用一句精练的话点明寓意。《伊索寓言》的译者白山先生曾在书的序言中说:“有些寓言后面的‘教训’,现在看起来则显得牵强,我们在阅读时不妨只从寓言故事出发,而不必用这些教训来理解故事。”

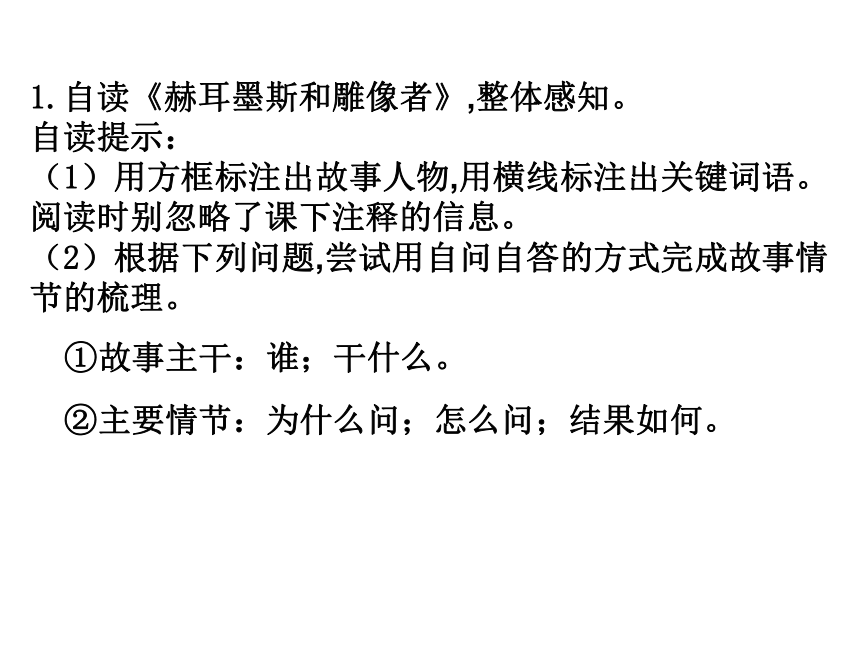

1.自读《赫耳墨斯和雕像者》,整体感知。

自读提示:

(1)用方框标注出故事人物,用横线标注出关键词语。阅读时别忽略了课下注释的信息。

(2)根据下列问题,尝试用自问自答的方式完成故事情节的梳理。

①故事主干:谁;干什么。

②主要情节:为什么问;怎么问;结果如何。

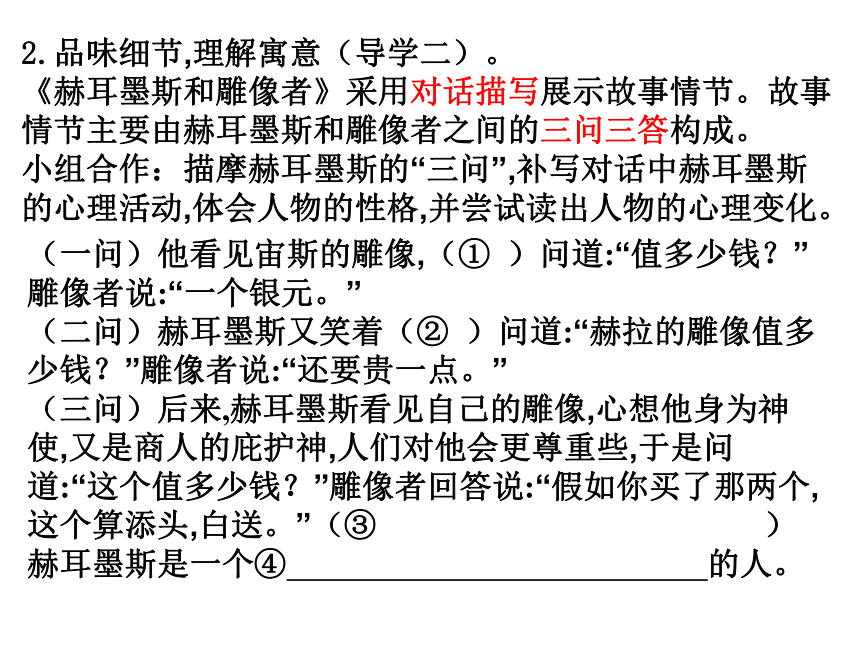

2.品味细节,理解寓意(导学二)。

《赫耳墨斯和雕像者》采用对话描写展示故事情节。故事情节主要由赫耳墨斯和雕像者之间的三问三答构成。

小组合作:描摩赫耳墨斯的“三问”,补写对话中赫耳墨斯

的心理活动,体会人物的性格,并尝试读出人物的心理变化。

(一问)他看见宙斯的雕像,(①

)问道:“值多少钱?”

雕像者说:“一个银元。”

(二问)赫耳墨斯又笑着(②

)问道:“赫拉的雕像值多少钱?”雕像者说:“还要贵一点。”

(三问)后来,赫耳墨斯看见自己的雕像,心想他身为神使,又是商人的庇护神,人们对他会更尊重些,于是问道:“这个值多少钱?”雕像者回答说:“假如你买了那两个,这个算添头,白送。”(③

)赫耳墨斯是一个④

的人。

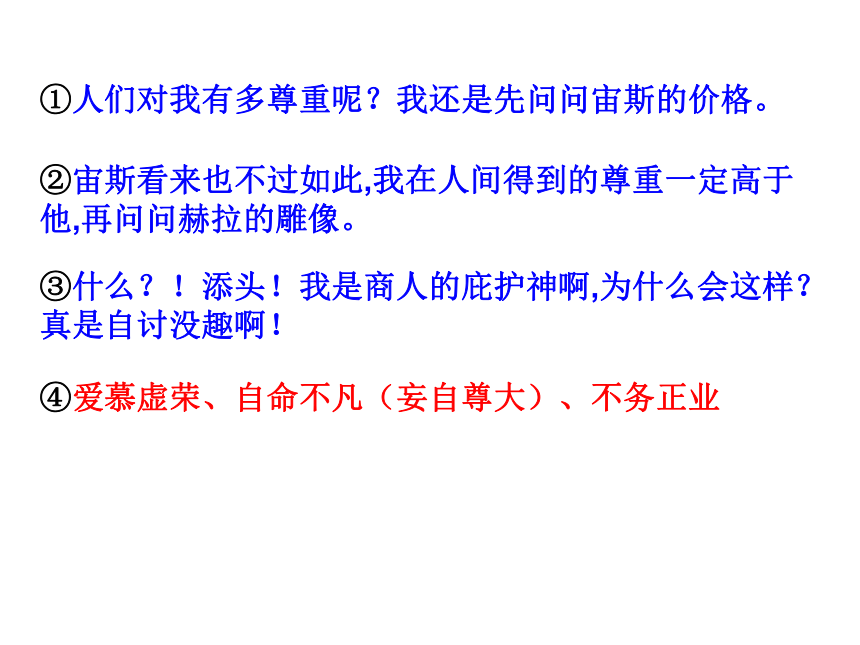

①人们对我有多尊重呢?我还是先问问宙斯的价格。

②宙斯看来也不过如此,我在人间得到的尊重一定高于他,再问问赫拉的雕像。

③什么?!添头!我是商人的庇护神啊,为什么会这样?

真是自讨没趣啊!

④爱慕虚荣、自命不凡(妄自尊大)、不务正业

追问:在洞悉赫耳墨斯的心理之后,你想对赫耳墨斯说什么呢?

虚荣心就像泡沫,很快就会破灭,让你遭遇尴尬。

不要在乎雕像的价格,尊重不一定体现在价格上。

3.课中小结

阅读寓言要抓住故事中的细节进行揣摩分析,把握寓言的讽刺意义,深刻理解寓意。

三、阅读《蚊子和狮子》,多角度阐述寓意

删除寓言结尾的寓意,在情节梳理的基础上,根据自己的理解,理出适用于类似情况的一般说法,而不限于寓言中的人、物或事。模仿结尾“这个故事适用于······的人”或用“这则寓言告诉我们·····”“······的经历提醒我们······”等句式,重新拟写寓意。

1.阅读《蚊子和狮子》,用一句话概括故事。

蚊子战胜了狮子,却败给了蜘蛛。

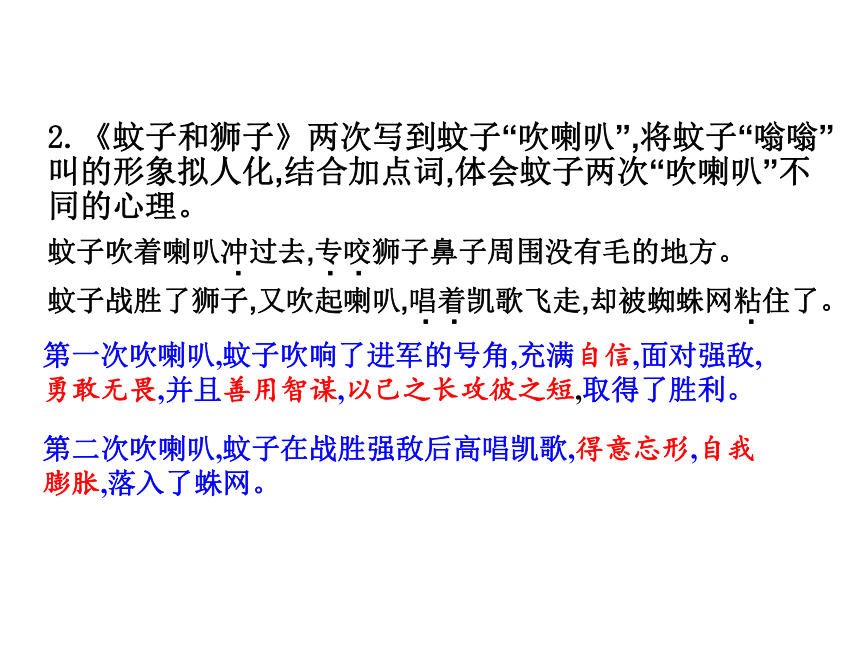

2.《蚊子和狮子》两次写到蚊子“吹喇叭”,将蚊子“嗡嗡”叫的形象拟人化,结合加点词,体会蚊子两次“吹喇叭”不同的心理。

蚊子吹着喇叭冲过去,专咬狮子鼻子周围没有毛的地方。

蚊子战胜了狮子,又吹起喇叭,唱着凯歌飞走,却被蜘蛛网粘住了。

﹒﹒

﹒﹒

﹒

﹒

第一次吹喇叭,蚊子吹响了进军的号角,充满自信,面对强敌,勇敢无畏,并且善用智谋,以己之长攻彼之短,取得了胜利。

第二次吹喇叭,蚊子在战胜强敌后高唱凯歌,得意忘形,自我膨胀,落入了蛛网。

3.运用方法,为《蚊子和狮子》重拟寓意。

方法提示:

(1)要对寓言故事中的人物、人物之间的关系及故事情节进行分析。

(2)明确寓言中有几类人物,可以试着从各人物出发提炼寓意。

(3)可以对同一个人物(情节)进行正反两方面的分析,提炼寓意。

示例:

狐假虎威

虎求百兽而食之,得狐。狐曰:“子无敢食我也!天帝使我长百兽,今子食我,是逆天帝之命也。子以我为不信,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走乎?”虎以为然,故遂与之行;兽见之皆走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

寓意:

①这则故事讽刺了仗势欺人而无实际本领的人。

②狐狸的做法启发我们可以借助外物来达到自己的目的。

③这则故事讽刺了强暴而昏庸,被小人利用而不能觉悟的人。

(1)从蚊子角度分析。

①不畏惧对方,善用智谋,以己之长攻彼之短,就能取得胜利。(依据:蚊子用语言挑衅狮子,毫不畏惧,又专门去咬狮子鼻子周围不长毛的地方,最后战胜了狮子)

②骄兵必败。(依据:蚊子打败狮子之后,唱着凯歌、吹着喇叭飞走了,表明蚊子骄傲了,得意忘形了,最后撞到了蜘蛛网上)

(2)从狮子角度分析。

①遇事不动脑子,鲁莽,气急败坏,即使有再强的实力也无济于事。

②人与人之间的较量,比的不是块头、财富、狠劲,而是脑子。(依据:体型比蚊子大出许多的狮子在面对蚊子的攻击时,只会用爪子抓自己的脸,结果把脸都抓破了)

(3)从蜘蛛角度分析。

抓住时机,就可一招制敌。(依据:蜘蛛在蚊子唱着凯歌时用网粘住了蚊子)

(4)从蚊子、狮子、蜘蛛三者关系看。

世界上没有真正的弱者,强与弱只是相对的,在一定条件下能相互转换。

(依据:蚊子战胜了狮子,却被蜘蛛网粘住了)

4.改写、续写情节,改变寓意。

改写寓言并不是随意改变情节,而是确定一个新的寓意,再根据这个新的寓意来改变情节。

(1)根据寓意,改动寓言情节。

寓意:以小胜大靠智取。

改动《蚊子和狮子》:

蚊子径直朝狮子飞过去,趁狮子没有准备,张嘴就咬,而且专咬狮子鼻子周围没毛的地方。狮子气得用爪子把自己的脸都抓破了,也没抓住蚊子。蚊子战胜了狮子,就吹着喇叭,唱着凯歌飞走了。

去掉了蚊子向狮子宣战和取胜后得意忘形,撞在蜘蛛网上被蜘蛛吃掉这两个情节,那么原文中讽刺蚊子之意便不存在了。

(2)发挥想象,续写寓言,让寓意发生变化。

蚊子战胜了狮子,吹着喇叭,唱着凯歌飞走,却被蜘蛛网粘住了,以后会发生什么故事呢?

提示:请先考虑你想用这个故事告诉我们什么道理,然后据此续写故事。

四、课堂小结及作业

1.小结:通过这堂课的学习,你对寓言这种文体又有了哪些新的认识?

2.拓展作业:阅读《伊索寓言》及钱锺书的《读〈伊索寓言〉》。

(1)寓言是作者通过讲故事的方式来讲道理的文体。

(2)一则寓言的寓意不是单一的,可以通过品味细节,分析故事情节,从不同角度提炼寓意。

(3)寓言故事是通过情节来突出寓意的。

板书设计

寓言

篇幅:短小

结构:故事+寓意

手法:夸张、拟人

目的:用故事说理

赫耳墨斯和雕像者

蚊子和狮子

多角度理解寓意

情节改变寓意

第二课时

春秋战国,百家争鸣,不少论述思想的作品中都善于用寓言劝谕或讽刺。今天我们就来学习其中的两则,希望通过这两篇古代寓言的学习,进一步学习阅读寓言的方法,感受寓言的现实意义。

一、导入

《吕氏春秋》,又称《吕览》,先秦杂家代表著作。战国末年秦相吕不韦集合门客共同编写而成。全书26卷,分为12纪、

8览、6论,共160篇。

吕不韦,卫国濮阳人,战国末年著名商人、政治家、思想家,官至秦国丞相。

作家作品

二、自主阅读,疏通文意

1.根据下面的提示,开展自主阅读。

(1)读一读原文,力求读准字音,读准节奏。

(2)结合课下注释,口译课文,不会翻译的地方可以和同学讨论。

(3)注意积累生字词:字音或字义。

(4)用方框标注出寓言中的人物。

听读课文《穿井得一人》,读准字音,读准节奏。

宋之丁氏,家无井/而出溉汲,常/一人居外。及/其家穿井,告人曰:“吾/穿井/得一人。”有/闻而传之者:“丁氏穿井/得一人。”国人道之,闻之/于宋君。宋君/令人/问之于丁氏。丁氏对曰:“得/一人之使,非/得一人/于井中也。”求闻/之若此,不若/无闻也。

2.检查学习效果,快速抢答。

《穿井得一人》字音字义积累小卡片

字音:溉(

)汲(

)

字义:穿井得一人

家无井而出溉汲

及其家穿井

有闻而传之者

国人道之

闻之于宋君

丁氏对曰

得一人之使

求闻之若此

不若无闻也

gài

jí

有闻而传之者

闻之于宋君

求闻之若此

不若无闻也

国人道之

听说

使听到

传闻

听到

一词多义

国都

古今异义

求闻之若此

不若无闻也

像

如

三、依据文意,理解寓意

1.演一演:丁氏等人如何说。

角色演绎《穿井得一人》这个故事。

提示:

①注意丁氏、闻而传之者、国人等说话时的神态、语气。

②在保证原文意思的基础上,可以适当添加符合语境的人物语言。

③闻而传之者、国人可以有多个人。

2.判一判:谣言传播谁之责。

宋君对这次谣言的传播十分生气,他决定进行追责。如果你是断案大臣,你觉得谁应该为这起谣言负责?

①丁氏。他是谣言的缘起。对挖井后节省了一个人的劳力一事表述不清,产生歧义。

②闻而传之者。他未经调查分析就传播开去。

③国人。大家也乐于接受这种离奇的传闻,于是越传越广。

求闻之若此,不若无闻也。

像这样(以讹传讹、道听途说)听信传闻,不如不听。

3.议一议:宋君缘何能止谣。

“谣言止于智者”,宋君为什么能止住这次谣言呢?

①宋君身份地位的特殊性、权威性;

②宋君“令人问之于丁氏”,不轻信传闻,实地探访,调查事件源头,获得真相。

4.说一说:现实谣言如何止。

这则寓言选自《吕氏春秋·慎行论·察传》,

“察传”就是明察传闻之意,告知我们对于传闻要谨慎对待,多做调查研究,这样才不至于成为“愚者”,避免谣言带来的危害。自媒体时代,利用灵活无序的网络传播,谣言传播速度更快,影响面更广。那么,我们应该如何避免“穿井得一人”的现象发生呢?大家说一说:

(1)你听到的传闻中,最后证实是谣言的事例。

(2)事例中止住谣言传播的“智者”。

(3)你从事例中得到的启示。

这个故事告诉我们什么道理(该如何对待传闻)??

不要轻信传闻,不要传播未经自己调查、分析、甄别的话。

说话要准确清晰,防止歧义。

对传闻要以审慎的态度进行调查、分析和甄别,力辨真伪。

对我们生活的意义

由此,我们看待事物要持_______________

的精神,这样才能获得_____。

质疑、批判、求实

真知

在今天来看,寓言故事不仅仅是教导孩子的故事,更是时时警戒成人的故事。

对传闻要以审慎的态度进行调查、分析和甄别,力辨真伪,不要轻信盲从,更不能以讹传讹。

在我们的生活中是否也有过类似的情况呢??

穿井得一人

起因:

误传:

真相:

丁家挖井

挖井得到了一个人的劳动力

丁家打井

挖出一人

告人:穿井得一人

对传闻要分析甄别

板书设计

【甲】穿井得一人

阅读下面的文言语段,完成下列练习。

【乙】荆人①涉澭

荆人欲袭宋,使人先表②澭水。澭水暴益,荆人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而坏都舍。向其先表之时可导也,今水已变而益多矣,荆人尚犹循表而导之,此其所以败也。

(选自《吕氏春秋》)

【注释】①荆人:楚国人。②表:给水的深度做标志。

四、对比阅读

(1)家无井而出溉汲(

)

(2)及其家穿井(

)

(3)向其先表之时可导也(

)

(4)荆人尚犹循表而导之(

)

打水浇田

等到

先前,以前

引导渡河

1.解释下列句中加线的词语。

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)求闻之若此,不若无闻也。

(2)荆人欲袭宋,使人先表澭水。

像这样以讹传讹、道听途说,还不如什么都没听到的好。

楚国人想偷袭宋国,派人事先测量澭水的深浅并做了标志。

3.甲、乙两个语段分别带给我们怎样的启示?

甲文告诉我们对传闻要进行调查、分析、甄别,不要轻信盲从。

乙文告诉我们事物是变化发展的,人的认识必须与时俱进。

第三课时

一、自主阅读,疏通文意

1.根据下面的提示,开展自主阅读。

听读课文《杞人忧天》,读准字音,读准节奏。

杞国/有人/忧/天地崩坠,身/亡所寄,废/寝食者。

又有/忧/彼之所忧者,因/往/晓之,曰:“天,积气/耳,亡处/亡气。若/屈伸呼吸,终日/在天中行止,奈何/忧崩坠乎?”

其人/曰:“天/果/积气,日月星宿,不当坠/耶?”

晓之者/曰:“日月星宿,亦/积气中之/有光耀者,只使坠,亦/不能/有所中伤。”

其人/曰:“奈/地坏何?”

晓之者/曰:“地,积块/耳,充塞/四虚,亡处/亡块。若/躇步跐蹈,终日/在地上行止,奈何/忧其坏?”

其人/舍然大喜,晓之者/亦/舍然大喜。

《杞人忧天》字音字义积累小卡片

字音:杞人(

)

崩坠(

)

身亡所寄(

)

星宿(

)

耶(

)

中伤(

)

充塞(

)

躇步跐蹈(

)

舍然(

)

字义:身亡所寄

因往晓之

若屈伸呼吸

终日在天中行止

天果积气

不当坠耶

只使坠

奈地坏何

积块耳

躇步跐蹈

舍然大喜

qǐ

zhuì

wú

xiù

yé

zhònɡ

sè

chú

cǐ

shì

2.检查学习效果,快速抢答。

身亡所寄(

)

其人舍然大喜(

)

同“无”,没有

同“释”,解除、消除

通假字

一词多义

奈何

奈何忧崩坠乎(

)

奈地坏何(

)

为什么

怎么办

舍

舍然大喜(

)

太丘舍去(

)

同“释”,解除、消除

舍弃

若屈伸呼吸(

)

求闻之若此(

)

不若无闻也(

)

若

你

像

如

二、明列子意图,探现实意义

《杞人忧天》选自《列子·天瑞》。《列子·天瑞》共有十四章组成,“杞人忧天”这个故事出自第十二章的节选。

活动一:变身故事中人,还原对话现场。

请同桌两人用原文或自己的话,一位变身“杞人”,一位变身“晓之者”,还原对话现场。

提示:杞人(忧,担心,忧心忡忡)

晓之者(晓,开导,胸有成竹)

文章最后两个“喜”分别有什么作用?

前一个“喜”表现了杞人内心的担心解除后的放心和喜悦心情;后一个“喜”则表现了开导者的热心与善良的品质,他的关心他人的精神和耐心劝导的做法,是值得称赞的。

活动二:链接出处,探究寓言语境义。

教师引导:中国古代寓言不像《伊索寓言》独立成篇,它往往出自某篇文章,是文章的组成部分。《穿井得一人》和《杞人忧天》都是文章的节选。《杞人忧天》节选自《列子·天瑞》。把寓言放回原文语境,可以帮助我们了解寓言在文中的寓意。

出示《列子·天瑞》第十二章的后半节,学生小组合作通读这一部分的内容。

长庐子①闻而笑之曰:“虹霓也,云雾也,风雨也,四时也,此积气之成乎天者也。山岳也,河海也,金石也,火木也,此积形之成乎地者也。知积气也,知积块也,奚谓不坏?夫天地,空中之一细物,有中之最巨者。难终难穷,此固然矣;难测难识,此固然矣。忧其坏者,诚为大远;言其不坏者,亦为未是。天地不得不坏,则会归于坏。遇其坏时,奚②为不忧哉?”

子列子闻而笑曰:“言天地坏者亦谬,言天地不坏者亦谬。坏与不坏,吾所不能知也。虽然,彼一也,此一也,故生不知死,死不知生;来不知去,去不知来。坏与不坏,吾何容心哉?”

【注】①长庐子:又作“长卢子”,楚国人,曾著书九篇,属道家一流。②奚:何,为什么。

长庐子听说后笑着说:“虹霓呀,云雾呀,风雨呀,四季呀,这些是气在天上积聚而形成的。山岳呀,河海呀,金石呀,火木呀,这些是有形之物在地上积聚而形成的。知道它们是气的积聚,是土块的积聚,为什么说它不会毁坏呢?天地是宇宙中的一个小物体,但却是有形之物中最巨大的东西。难以终结,难以穷究,这是必然的;难以观测,难以认识,也是必然的。担忧它会崩陷,确实离正确的认识太远;说它不会崩陷,也是不正确的。天地不可能不毁坏,最终总会毁坏的。遇到它毁坏时,怎么能不担忧呢?”

列子听到后,笑着说:“说天地会毁坏的意见是荒谬的,说天地不会毁坏的意见也是荒谬的。毁坏与不毁坏,是我们不可能知道的事情。即使这样,毁坏是一种可能,不毁坏也是一种可能,所以出生不知道死亡,死亡不知道出生;来不知道去,去不知道来。毁坏与不毁坏,我为什么要放在心上呢?”

用自己的话说说文中长庐子、列子对“杞人忧天”的不同态度,思考“杞人忧天”这个寓言故事在文中的用意。

长庐子:天地由积气形成,终会毁灭,只是在明确知道会毁灭时担忧就可以了。

列子:未来有种种的可能性,把握当前,对未来不必放在心上。

不要毫无根据、没有必要的忧虑(庸人自扰)。

活动三:联系现实,寓意新解。

列子是战国前期道家代表人物,他的思想和老庄的顺应自然的思想相近,链接之后我们发现原文就是借“杞人忧天”这个故事来表达列子的思想。请大家联系生活实际,谈谈你对“杞人忧天”的看法。

杞人担心“天地崩坠”是一种积极发现生活中的问题并且勤于探究的良好表现;“忧天”体现了一种忧患意识,居安思危便可积极补救,防患于未然。如环境问题应该引起我们的高度重视。

杞人可笑主要是因为他缺乏起码的常识和经验。启示我们要努力学习,发奋读书,用知识武装自己,不要闹出这样低级的笑话来。

杞人忧天

杞人:

忧天地崩坠,

身亡所寄,废寝食

晓之者

天,积气耳,在天中行止

地,积块耳,在地上行止

杞人与晓之者——皆舍然大喜

毫无根据的担忧

不会崩坠

庸人自扰

由“忧”到“喜”的心理变化

板书设计

三、课堂小结

中国古代寓言是传递我们古人思想、智慧的重要方式。阅读古代寓言,我们可以将寓言故事放回到古人的语境当中去,这样我们才能更清晰地知道这个寓言的创作初衷。我们也要在寓言与现实之间建立联结,发掘出寓言的另外一些意义,达成寓言的个性化解读。

22

寓言四则

学习目标

1.自主阅读这四则寓言,了解不同的寓意。

2.鼓励学生多角度理解寓言的寓意,培养发散思维能力。

3.积累常见的文言实词、虚词。

第一课时

一、调动阅读经验,了解寓言特点

寓言

寓意

寓言特点

《农夫与蛇》

恶人的本性是不会改变的,我们不该对恶人施善

《守株待兔》

不能把事情的偶然性当做普遍性

做了多余的事,反而会把事情弄砸

故事短小、寓意深刻(劝谕或讽刺),常运用夸张和拟人等手法。主人公可以是人,也可以是拟人化的动植物或其他事物。

今天我们要学习的文体是寓言。大家以前一定读过不少寓言故事,有哪些特别有趣,给你留下过深刻印象的呢?讲给同学听听,并总结归纳寓言的特点。

《画蛇添足》

二、分析故事情节,理解寓言寓意

《伊索寓言》具有高超的语言技巧,在形象生动、短小精悍的故事中蕴含着深刻的道理,往往在最后用一句精练的话点明寓意。《伊索寓言》的译者白山先生曾在书的序言中说:“有些寓言后面的‘教训’,现在看起来则显得牵强,我们在阅读时不妨只从寓言故事出发,而不必用这些教训来理解故事。”

1.自读《赫耳墨斯和雕像者》,整体感知。

自读提示:

(1)用方框标注出故事人物,用横线标注出关键词语。阅读时别忽略了课下注释的信息。

(2)根据下列问题,尝试用自问自答的方式完成故事情节的梳理。

①故事主干:谁;干什么。

②主要情节:为什么问;怎么问;结果如何。

2.品味细节,理解寓意(导学二)。

《赫耳墨斯和雕像者》采用对话描写展示故事情节。故事情节主要由赫耳墨斯和雕像者之间的三问三答构成。

小组合作:描摩赫耳墨斯的“三问”,补写对话中赫耳墨斯

的心理活动,体会人物的性格,并尝试读出人物的心理变化。

(一问)他看见宙斯的雕像,(①

)问道:“值多少钱?”

雕像者说:“一个银元。”

(二问)赫耳墨斯又笑着(②

)问道:“赫拉的雕像值多少钱?”雕像者说:“还要贵一点。”

(三问)后来,赫耳墨斯看见自己的雕像,心想他身为神使,又是商人的庇护神,人们对他会更尊重些,于是问道:“这个值多少钱?”雕像者回答说:“假如你买了那两个,这个算添头,白送。”(③

)赫耳墨斯是一个④

的人。

①人们对我有多尊重呢?我还是先问问宙斯的价格。

②宙斯看来也不过如此,我在人间得到的尊重一定高于他,再问问赫拉的雕像。

③什么?!添头!我是商人的庇护神啊,为什么会这样?

真是自讨没趣啊!

④爱慕虚荣、自命不凡(妄自尊大)、不务正业

追问:在洞悉赫耳墨斯的心理之后,你想对赫耳墨斯说什么呢?

虚荣心就像泡沫,很快就会破灭,让你遭遇尴尬。

不要在乎雕像的价格,尊重不一定体现在价格上。

3.课中小结

阅读寓言要抓住故事中的细节进行揣摩分析,把握寓言的讽刺意义,深刻理解寓意。

三、阅读《蚊子和狮子》,多角度阐述寓意

删除寓言结尾的寓意,在情节梳理的基础上,根据自己的理解,理出适用于类似情况的一般说法,而不限于寓言中的人、物或事。模仿结尾“这个故事适用于······的人”或用“这则寓言告诉我们·····”“······的经历提醒我们······”等句式,重新拟写寓意。

1.阅读《蚊子和狮子》,用一句话概括故事。

蚊子战胜了狮子,却败给了蜘蛛。

2.《蚊子和狮子》两次写到蚊子“吹喇叭”,将蚊子“嗡嗡”叫的形象拟人化,结合加点词,体会蚊子两次“吹喇叭”不同的心理。

蚊子吹着喇叭冲过去,专咬狮子鼻子周围没有毛的地方。

蚊子战胜了狮子,又吹起喇叭,唱着凯歌飞走,却被蜘蛛网粘住了。

﹒﹒

﹒﹒

﹒

﹒

第一次吹喇叭,蚊子吹响了进军的号角,充满自信,面对强敌,勇敢无畏,并且善用智谋,以己之长攻彼之短,取得了胜利。

第二次吹喇叭,蚊子在战胜强敌后高唱凯歌,得意忘形,自我膨胀,落入了蛛网。

3.运用方法,为《蚊子和狮子》重拟寓意。

方法提示:

(1)要对寓言故事中的人物、人物之间的关系及故事情节进行分析。

(2)明确寓言中有几类人物,可以试着从各人物出发提炼寓意。

(3)可以对同一个人物(情节)进行正反两方面的分析,提炼寓意。

示例:

狐假虎威

虎求百兽而食之,得狐。狐曰:“子无敢食我也!天帝使我长百兽,今子食我,是逆天帝之命也。子以我为不信,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走乎?”虎以为然,故遂与之行;兽见之皆走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

寓意:

①这则故事讽刺了仗势欺人而无实际本领的人。

②狐狸的做法启发我们可以借助外物来达到自己的目的。

③这则故事讽刺了强暴而昏庸,被小人利用而不能觉悟的人。

(1)从蚊子角度分析。

①不畏惧对方,善用智谋,以己之长攻彼之短,就能取得胜利。(依据:蚊子用语言挑衅狮子,毫不畏惧,又专门去咬狮子鼻子周围不长毛的地方,最后战胜了狮子)

②骄兵必败。(依据:蚊子打败狮子之后,唱着凯歌、吹着喇叭飞走了,表明蚊子骄傲了,得意忘形了,最后撞到了蜘蛛网上)

(2)从狮子角度分析。

①遇事不动脑子,鲁莽,气急败坏,即使有再强的实力也无济于事。

②人与人之间的较量,比的不是块头、财富、狠劲,而是脑子。(依据:体型比蚊子大出许多的狮子在面对蚊子的攻击时,只会用爪子抓自己的脸,结果把脸都抓破了)

(3)从蜘蛛角度分析。

抓住时机,就可一招制敌。(依据:蜘蛛在蚊子唱着凯歌时用网粘住了蚊子)

(4)从蚊子、狮子、蜘蛛三者关系看。

世界上没有真正的弱者,强与弱只是相对的,在一定条件下能相互转换。

(依据:蚊子战胜了狮子,却被蜘蛛网粘住了)

4.改写、续写情节,改变寓意。

改写寓言并不是随意改变情节,而是确定一个新的寓意,再根据这个新的寓意来改变情节。

(1)根据寓意,改动寓言情节。

寓意:以小胜大靠智取。

改动《蚊子和狮子》:

蚊子径直朝狮子飞过去,趁狮子没有准备,张嘴就咬,而且专咬狮子鼻子周围没毛的地方。狮子气得用爪子把自己的脸都抓破了,也没抓住蚊子。蚊子战胜了狮子,就吹着喇叭,唱着凯歌飞走了。

去掉了蚊子向狮子宣战和取胜后得意忘形,撞在蜘蛛网上被蜘蛛吃掉这两个情节,那么原文中讽刺蚊子之意便不存在了。

(2)发挥想象,续写寓言,让寓意发生变化。

蚊子战胜了狮子,吹着喇叭,唱着凯歌飞走,却被蜘蛛网粘住了,以后会发生什么故事呢?

提示:请先考虑你想用这个故事告诉我们什么道理,然后据此续写故事。

四、课堂小结及作业

1.小结:通过这堂课的学习,你对寓言这种文体又有了哪些新的认识?

2.拓展作业:阅读《伊索寓言》及钱锺书的《读〈伊索寓言〉》。

(1)寓言是作者通过讲故事的方式来讲道理的文体。

(2)一则寓言的寓意不是单一的,可以通过品味细节,分析故事情节,从不同角度提炼寓意。

(3)寓言故事是通过情节来突出寓意的。

板书设计

寓言

篇幅:短小

结构:故事+寓意

手法:夸张、拟人

目的:用故事说理

赫耳墨斯和雕像者

蚊子和狮子

多角度理解寓意

情节改变寓意

第二课时

春秋战国,百家争鸣,不少论述思想的作品中都善于用寓言劝谕或讽刺。今天我们就来学习其中的两则,希望通过这两篇古代寓言的学习,进一步学习阅读寓言的方法,感受寓言的现实意义。

一、导入

《吕氏春秋》,又称《吕览》,先秦杂家代表著作。战国末年秦相吕不韦集合门客共同编写而成。全书26卷,分为12纪、

8览、6论,共160篇。

吕不韦,卫国濮阳人,战国末年著名商人、政治家、思想家,官至秦国丞相。

作家作品

二、自主阅读,疏通文意

1.根据下面的提示,开展自主阅读。

(1)读一读原文,力求读准字音,读准节奏。

(2)结合课下注释,口译课文,不会翻译的地方可以和同学讨论。

(3)注意积累生字词:字音或字义。

(4)用方框标注出寓言中的人物。

听读课文《穿井得一人》,读准字音,读准节奏。

宋之丁氏,家无井/而出溉汲,常/一人居外。及/其家穿井,告人曰:“吾/穿井/得一人。”有/闻而传之者:“丁氏穿井/得一人。”国人道之,闻之/于宋君。宋君/令人/问之于丁氏。丁氏对曰:“得/一人之使,非/得一人/于井中也。”求闻/之若此,不若/无闻也。

2.检查学习效果,快速抢答。

《穿井得一人》字音字义积累小卡片

字音:溉(

)汲(

)

字义:穿井得一人

家无井而出溉汲

及其家穿井

有闻而传之者

国人道之

闻之于宋君

丁氏对曰

得一人之使

求闻之若此

不若无闻也

gài

jí

有闻而传之者

闻之于宋君

求闻之若此

不若无闻也

国人道之

听说

使听到

传闻

听到

一词多义

国都

古今异义

求闻之若此

不若无闻也

像

如

三、依据文意,理解寓意

1.演一演:丁氏等人如何说。

角色演绎《穿井得一人》这个故事。

提示:

①注意丁氏、闻而传之者、国人等说话时的神态、语气。

②在保证原文意思的基础上,可以适当添加符合语境的人物语言。

③闻而传之者、国人可以有多个人。

2.判一判:谣言传播谁之责。

宋君对这次谣言的传播十分生气,他决定进行追责。如果你是断案大臣,你觉得谁应该为这起谣言负责?

①丁氏。他是谣言的缘起。对挖井后节省了一个人的劳力一事表述不清,产生歧义。

②闻而传之者。他未经调查分析就传播开去。

③国人。大家也乐于接受这种离奇的传闻,于是越传越广。

求闻之若此,不若无闻也。

像这样(以讹传讹、道听途说)听信传闻,不如不听。

3.议一议:宋君缘何能止谣。

“谣言止于智者”,宋君为什么能止住这次谣言呢?

①宋君身份地位的特殊性、权威性;

②宋君“令人问之于丁氏”,不轻信传闻,实地探访,调查事件源头,获得真相。

4.说一说:现实谣言如何止。

这则寓言选自《吕氏春秋·慎行论·察传》,

“察传”就是明察传闻之意,告知我们对于传闻要谨慎对待,多做调查研究,这样才不至于成为“愚者”,避免谣言带来的危害。自媒体时代,利用灵活无序的网络传播,谣言传播速度更快,影响面更广。那么,我们应该如何避免“穿井得一人”的现象发生呢?大家说一说:

(1)你听到的传闻中,最后证实是谣言的事例。

(2)事例中止住谣言传播的“智者”。

(3)你从事例中得到的启示。

这个故事告诉我们什么道理(该如何对待传闻)??

不要轻信传闻,不要传播未经自己调查、分析、甄别的话。

说话要准确清晰,防止歧义。

对传闻要以审慎的态度进行调查、分析和甄别,力辨真伪。

对我们生活的意义

由此,我们看待事物要持_______________

的精神,这样才能获得_____。

质疑、批判、求实

真知

在今天来看,寓言故事不仅仅是教导孩子的故事,更是时时警戒成人的故事。

对传闻要以审慎的态度进行调查、分析和甄别,力辨真伪,不要轻信盲从,更不能以讹传讹。

在我们的生活中是否也有过类似的情况呢??

穿井得一人

起因:

误传:

真相:

丁家挖井

挖井得到了一个人的劳动力

丁家打井

挖出一人

告人:穿井得一人

对传闻要分析甄别

板书设计

【甲】穿井得一人

阅读下面的文言语段,完成下列练习。

【乙】荆人①涉澭

荆人欲袭宋,使人先表②澭水。澭水暴益,荆人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而坏都舍。向其先表之时可导也,今水已变而益多矣,荆人尚犹循表而导之,此其所以败也。

(选自《吕氏春秋》)

【注释】①荆人:楚国人。②表:给水的深度做标志。

四、对比阅读

(1)家无井而出溉汲(

)

(2)及其家穿井(

)

(3)向其先表之时可导也(

)

(4)荆人尚犹循表而导之(

)

打水浇田

等到

先前,以前

引导渡河

1.解释下列句中加线的词语。

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)求闻之若此,不若无闻也。

(2)荆人欲袭宋,使人先表澭水。

像这样以讹传讹、道听途说,还不如什么都没听到的好。

楚国人想偷袭宋国,派人事先测量澭水的深浅并做了标志。

3.甲、乙两个语段分别带给我们怎样的启示?

甲文告诉我们对传闻要进行调查、分析、甄别,不要轻信盲从。

乙文告诉我们事物是变化发展的,人的认识必须与时俱进。

第三课时

一、自主阅读,疏通文意

1.根据下面的提示,开展自主阅读。

听读课文《杞人忧天》,读准字音,读准节奏。

杞国/有人/忧/天地崩坠,身/亡所寄,废/寝食者。

又有/忧/彼之所忧者,因/往/晓之,曰:“天,积气/耳,亡处/亡气。若/屈伸呼吸,终日/在天中行止,奈何/忧崩坠乎?”

其人/曰:“天/果/积气,日月星宿,不当坠/耶?”

晓之者/曰:“日月星宿,亦/积气中之/有光耀者,只使坠,亦/不能/有所中伤。”

其人/曰:“奈/地坏何?”

晓之者/曰:“地,积块/耳,充塞/四虚,亡处/亡块。若/躇步跐蹈,终日/在地上行止,奈何/忧其坏?”

其人/舍然大喜,晓之者/亦/舍然大喜。

《杞人忧天》字音字义积累小卡片

字音:杞人(

)

崩坠(

)

身亡所寄(

)

星宿(

)

耶(

)

中伤(

)

充塞(

)

躇步跐蹈(

)

舍然(

)

字义:身亡所寄

因往晓之

若屈伸呼吸

终日在天中行止

天果积气

不当坠耶

只使坠

奈地坏何

积块耳

躇步跐蹈

舍然大喜

qǐ

zhuì

wú

xiù

yé

zhònɡ

sè

chú

cǐ

shì

2.检查学习效果,快速抢答。

身亡所寄(

)

其人舍然大喜(

)

同“无”,没有

同“释”,解除、消除

通假字

一词多义

奈何

奈何忧崩坠乎(

)

奈地坏何(

)

为什么

怎么办

舍

舍然大喜(

)

太丘舍去(

)

同“释”,解除、消除

舍弃

若屈伸呼吸(

)

求闻之若此(

)

不若无闻也(

)

若

你

像

如

二、明列子意图,探现实意义

《杞人忧天》选自《列子·天瑞》。《列子·天瑞》共有十四章组成,“杞人忧天”这个故事出自第十二章的节选。

活动一:变身故事中人,还原对话现场。

请同桌两人用原文或自己的话,一位变身“杞人”,一位变身“晓之者”,还原对话现场。

提示:杞人(忧,担心,忧心忡忡)

晓之者(晓,开导,胸有成竹)

文章最后两个“喜”分别有什么作用?

前一个“喜”表现了杞人内心的担心解除后的放心和喜悦心情;后一个“喜”则表现了开导者的热心与善良的品质,他的关心他人的精神和耐心劝导的做法,是值得称赞的。

活动二:链接出处,探究寓言语境义。

教师引导:中国古代寓言不像《伊索寓言》独立成篇,它往往出自某篇文章,是文章的组成部分。《穿井得一人》和《杞人忧天》都是文章的节选。《杞人忧天》节选自《列子·天瑞》。把寓言放回原文语境,可以帮助我们了解寓言在文中的寓意。

出示《列子·天瑞》第十二章的后半节,学生小组合作通读这一部分的内容。

长庐子①闻而笑之曰:“虹霓也,云雾也,风雨也,四时也,此积气之成乎天者也。山岳也,河海也,金石也,火木也,此积形之成乎地者也。知积气也,知积块也,奚谓不坏?夫天地,空中之一细物,有中之最巨者。难终难穷,此固然矣;难测难识,此固然矣。忧其坏者,诚为大远;言其不坏者,亦为未是。天地不得不坏,则会归于坏。遇其坏时,奚②为不忧哉?”

子列子闻而笑曰:“言天地坏者亦谬,言天地不坏者亦谬。坏与不坏,吾所不能知也。虽然,彼一也,此一也,故生不知死,死不知生;来不知去,去不知来。坏与不坏,吾何容心哉?”

【注】①长庐子:又作“长卢子”,楚国人,曾著书九篇,属道家一流。②奚:何,为什么。

长庐子听说后笑着说:“虹霓呀,云雾呀,风雨呀,四季呀,这些是气在天上积聚而形成的。山岳呀,河海呀,金石呀,火木呀,这些是有形之物在地上积聚而形成的。知道它们是气的积聚,是土块的积聚,为什么说它不会毁坏呢?天地是宇宙中的一个小物体,但却是有形之物中最巨大的东西。难以终结,难以穷究,这是必然的;难以观测,难以认识,也是必然的。担忧它会崩陷,确实离正确的认识太远;说它不会崩陷,也是不正确的。天地不可能不毁坏,最终总会毁坏的。遇到它毁坏时,怎么能不担忧呢?”

列子听到后,笑着说:“说天地会毁坏的意见是荒谬的,说天地不会毁坏的意见也是荒谬的。毁坏与不毁坏,是我们不可能知道的事情。即使这样,毁坏是一种可能,不毁坏也是一种可能,所以出生不知道死亡,死亡不知道出生;来不知道去,去不知道来。毁坏与不毁坏,我为什么要放在心上呢?”

用自己的话说说文中长庐子、列子对“杞人忧天”的不同态度,思考“杞人忧天”这个寓言故事在文中的用意。

长庐子:天地由积气形成,终会毁灭,只是在明确知道会毁灭时担忧就可以了。

列子:未来有种种的可能性,把握当前,对未来不必放在心上。

不要毫无根据、没有必要的忧虑(庸人自扰)。

活动三:联系现实,寓意新解。

列子是战国前期道家代表人物,他的思想和老庄的顺应自然的思想相近,链接之后我们发现原文就是借“杞人忧天”这个故事来表达列子的思想。请大家联系生活实际,谈谈你对“杞人忧天”的看法。

杞人担心“天地崩坠”是一种积极发现生活中的问题并且勤于探究的良好表现;“忧天”体现了一种忧患意识,居安思危便可积极补救,防患于未然。如环境问题应该引起我们的高度重视。

杞人可笑主要是因为他缺乏起码的常识和经验。启示我们要努力学习,发奋读书,用知识武装自己,不要闹出这样低级的笑话来。

杞人忧天

杞人:

忧天地崩坠,

身亡所寄,废寝食

晓之者

天,积气耳,在天中行止

地,积块耳,在地上行止

杞人与晓之者——皆舍然大喜

毫无根据的担忧

不会崩坠

庸人自扰

由“忧”到“喜”的心理变化

板书设计

三、课堂小结

中国古代寓言是传递我们古人思想、智慧的重要方式。阅读古代寓言,我们可以将寓言故事放回到古人的语境当中去,这样我们才能更清晰地知道这个寓言的创作初衷。我们也要在寓言与现实之间建立联结,发掘出寓言的另外一些意义,达成寓言的个性化解读。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首