备战2012高考历史冲刺押题系列Ⅲ 专题16 现代中国的科技、教育与文学艺术和19世纪以来的世界文学艺术

文档属性

| 名称 | 备战2012高考历史冲刺押题系列Ⅲ 专题16 现代中国的科技、教育与文学艺术和19世纪以来的世界文学艺术 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 395.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题16 现代中国的科技、教育与文学艺术和19世纪以来的世界文学艺术

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.20世纪五六十年代是极不寻常的时期,当时面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,50年代中期,以毛泽东同志为核心的第一代党中央领导集体,根据当时的国际形势,为了保卫国家安全、维护世界和平,高瞻远瞩,果断地制定的决策是( )

A.科教兴国 B.863计划

C.载人航天工程 D.两弹一星

解析:本题考查学生的判断、理解能力。从“50年代中期”、“抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈”等信息可以判断为D项。

答案:D

2.2010年1月11日上午,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。大会给谷超豪、孙家栋两位院士颁发了2009年度国家最高科学技术奖。这个奖项每年授予人数不超过2名,获奖者必须在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树;在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中,创造巨大经济效益或者社会效益。这则材料说明( )

①坚持科教兴国战略,是我国一项重要政策 ②应该坚持把科技教育放在优先发展的位置 ③知识和科技是经济可持续发展的重要因素 ④科技是第一生产力,必须尊重知识和人才

A.①②③④ B.①③④

C.②③④ D.①②④

解析:本题考查学生理解分析能力。国家科学技术奖励大会的召开和国家最高科学技术奖的颁发,体现了党和国家对科技教育的重视,也是为适应知识经济时代到来的重大举措,故①②③④都正确。

答案:A

3.1955年,植物学家胡先骕因为批评前苏联生物学家李森科而遭到批判。周恩来与中科院负责人谈话:“科学是科学,政治是政治……如果李森科不对,我们没有理由为李森科辩护,我们就向被批评的胡先骕承认错误。”该谈话( )

A.体现了“双百”方针的精神

B.实现了思想路线上的拨乱反正

C.反映了学术问题政治化的要求

D.蕴含了“科教兴国”的战略思想

解析:解答本题可以采用排除法,注意时间信息以及人物信息,题眼在于“科学是科学,政治是政治”。从时间上可以排除B、D两项;材料中反映出我国当时克服了学术问题政治化倾向,因此C项是错误的。

答案:A

4.邮票是国家的名片,还具有历史档案的功能。右图是标题为《毛主席的革命文艺路线胜利万岁》系列邮票的一张,根据所学知识,此邮票应该发行于( )

A.过渡时期

B.全面建设社会主义的十年

C.“文革”时期

D.改革开放以来

解析:本题考查学生的识图分析能力。从邮票名称“革命文艺路线”可以推断邮票反映的是“文化大革命”时期。

答案:C

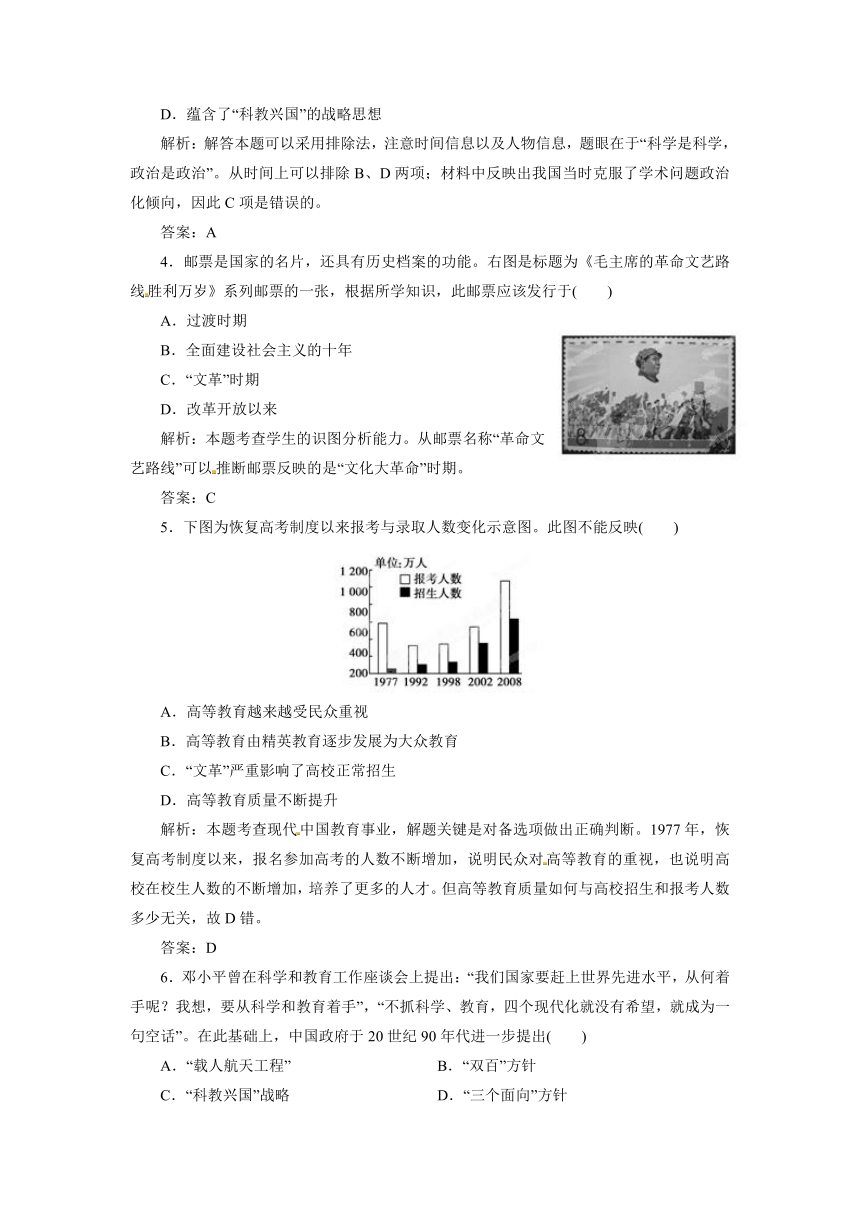

5.下图为恢复高考制度以来报考与录取人数变化示意图。此图不能反映( )

A.高等教育越来越受民众重视

B.高等教育由精英教育逐步发展为大众教育

C.“文革”严重影响了高校正常招生

D.高等教育质量不断提升

解析:本题考查现代中国教育事业,解题关键是对备选项做出正确判断。1977年,恢复高考制度以来,报名参加高考的人数不断增加,说明民众对高等教育的重视,也说明高校在校生人数的不断增加,培养了更多的人才。但高等教育质量如何与高校招生和报考人数多少无关,故D错。

答案:D

6.邓小平曾在科学和教育工作座谈会上提出:“我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手”,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话”。在此基础上,中国政府于20世纪90年代进一步提出( )

A.“载人航天工程” B.“双百”方针

C.“科教兴国”战略 D.“三个面向”方针

解析:本题考查中国现代科技和教育的发展,意在考查学生对基础知识的识记能力。1995年中国政府提出“科教兴国”战略,符合“要从科学和教育着手”的要求,C正确;1992年,中国政府作出实施载人航天工程的战略决策与题干中“进一步提出”不相符,A错误;“三个面向”提出于20世纪80年代,D错误;“双百”方针提出于1956年,可以排除B。

答案:C

7.该作品以19世纪法国社会为背景,以离奇的情节和对人物性格入木三分的刻画,歌颂了人世间的美、善和光明,鞭挞了丑、恶与黑暗,是一部典型的浪漫主义文学作品。这部作品是( )

A.《西风颂》 B.《巴黎圣母院》

C.《安娜·卡列尼娜》 D.《人间喜剧》

解析:《西风颂》是英国雪莱的作品,并非以19世纪法国社会为背景,排除A;《安娜·卡列尼娜》和《人间喜剧》都属于现实主义文学作品,并非浪漫主义文学作品,排除C、D;由所学知识可知,B符合题意。

答案:B

8. 19世纪初期,世界文学艺术作品紧密结合社会现实,从侧面揭示和抨击了当时的社会,充分体现了工业革命时代人们的浪漫情怀。下列作品最能体现这一时代特征的是( )

A.《人间喜剧》 B.《自由引导人民》

C.《伏尔加河上的纤夫》 D.《围着时钟摇吧》

解析:首先根据题干提供的艺术特征可以判断这种文学艺术作品是浪漫主义文学作品,然后根据时间“19世纪初期”逐项分析排除。《人间喜剧》《伏尔加河上的纤夫》是现实主义作品,《围着时钟摇吧》是20世纪50年代摇滚乐的代表作品,排除A、C、D三项。

答案:B

9.乔治·戈登·拜伦在他的作品里塑造了一批“拜伦式英雄”:远离社会、孤傲、狂热、充满反抗精神,甚至不惜付出生命。其作品风格属于( )

A.现代主义 B.现实主义

C.浪漫主义 D.印象主义

解析:1789年爆发了震撼欧洲的法国大革命,这次革命推翻了统治法国一千多年的封建专制制度,开辟了欧洲资本主义发展的新时期,对19世纪的文学艺术也产生了巨大影响。法国大革命后确立的资本主义制度不像启蒙思想家描绘的那样美妙,资产阶级的“自由、平等、博爱”也没有实现,因而引起人们的失望和强烈不满,于是反映人们对现实不满、进而追求新的理想的浪漫主义潮流应运而生。从题干中的“远离社会、孤傲、狂热、充满反抗精神,甚至不惜付出生命”可以判断,拜伦的作品属于浪漫主义风格。

答案: C

10.瑞典文学院2009年10月8日宣布,将2009年诺贝尔文学奖授予德国女作家和诗人赫塔·穆勒。瑞典文学院在颁奖词中说,穆勒的作品“兼具诗歌的凝练和散文的率直,描写了一无所有、无所寄托者的境况”,体现了作家具有( )

A.古典主义风格

B.浪漫主义风格

C.现代主义风格

D.现实主义风格

解析:本题考查学生分析理解能力。从作家“描写了一无所有、无所寄托者的境况”这一评述语可以看出,作家关注社会现实,具有较突出的现实主义风格。

答案:D

11.2010年2月4日新华社报道,佳士得拍卖行2日在伦敦举行的拍卖会上,毕加索为他的第二任妻子杰奎琳绘制的肖像画(右图)以810万英镑(约合1 300万美元)的成交价拍出。观察右图,该画作所属的绘画流派是( )

A.浪漫主义

B.现实主义

C.印象派

D.现代主义

解析:本题考查世界近现代美术流派的特点。结合所学知识并从该画的创作手法上看,其应属于现代主义流派。

答案:D

12.影视艺术对人类社会生活的影响主要有( )

①以其特有的技术手段,使人感受到视觉冲击和心灵启迪

②丰富和充实了人们的生活 ③促进了社会制度的更替

④改变着人们的生活方式

A.①②③④ B.①②③

C.①②④ D.①③④

解析:本题考查学生综合分析问题的能力。要对影视艺术对人类生活的影响有一个全面、正确的认识,不能过分地夸大其影响,影视艺术虽然对人类的生活影响很大,但还达不到③的程度。

答案:C

二、非选择题(第13题24分,第14题16分,共40分)

13.阅读下列材料:

材料一 依我看,科学技术是第一生产力,从长远看,要注重教育和科技……我们要千方百计,在别的方面忍耐些,甚至牺牲一点速度,把教育问题解决好。

——邓小平

材料二 教育对提高一个国家的综合国力具有基础性、先导性、全局性的作用。我们必须坚持科学发展观,认真实施科教兴国战略,把教育放在优先发展的战略地位,全面贯彻党的教育方针,推进教育创新,深化教育改革,不断强化素质教育,为全面建设小康社会提供强有力的智力支撑和人才保证。

——胡锦涛

请回答:

(1)“文革”后初期,最牵动人心、最能说明“把教育问题解决好”的事件是什么?起了怎样的作用?(10分)

(2)邓小平在教育方面的主要贡献有哪些?(10分)

(3)材料二对教育发展提出了哪些具体要求?(4分)

解析: 回答第(1)问时注意“最牵动人心”信息;第(2)问考查学生的记忆能力;回答第(3)问的关键在于读懂材料信息,在此基础上归纳要点。

答案: (1)事件:1977年恢复高考制度。

作用:使我国的高等教育迅速恢复到正确的轨道上来,为改革开放和社会主义现代化建设选拔和培养了大批人才,对我国教育和社会经济的发展起了决定性的作用。(10分)

(2)主要贡献:①“文革”后对教育拔乱反正,1977年恢复中断十年的高考制度;②主张优先发展教育,实施“科教兴国”发展战略;③提出“三个面向”即“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的指导方针。(10分)

(3)具体要求:贯彻党的教育方针,推进教育创新,深化教育改革,强化素质教育。(4分)

14.文艺作品是反映现实生活的一面镜子。阅读材料,回答问题:

材料一 二幅不同时期以圣母和圣婴为题材的宗教绘画作品。

材料二 右图是1907年毕加索创作的作品《亚威农少女》。当时有人批评道:“(他)好像在表示我们应该换换口味,用麻屑和石蜡来代替我们吃惯的东西。”而直到30年后的1937年,《亚威农少女》的价值才为人们所认识,这一年它的转让价是240万美元。因为,这是毕加索对以往艺术方法的彻底诀别,成为一个新的美术画派的风云人物。

(1)你认为材料一中哪一幅绘画作品是文艺复兴的产物?请说明你的理由。(10分)

(2)材料二中“新的美术画派”有何特点?(6分)

解析: 本题围绕近代文学、艺术的发展历程命题。回答时要注意文学、艺术和时代的密切联系,注意它所出现的时代背景,即把文学、艺术的内在含义发展放到具体的时代背景下理解。

答案: (1)图二。理由:图一带有中世纪呆板拘谨的宗教气息,神情呆滞,不可亲近;图二则洋溢着母性的慈爱和幸福,像是一位普通的母亲,展示了人性的美。(10分)

(2)特点:对色彩和视角进入深入研究,采用夸张、变形与抽象的表现方法,大胆运用各种新材料。(6分)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.20世纪五六十年代是极不寻常的时期,当时面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,50年代中期,以毛泽东同志为核心的第一代党中央领导集体,根据当时的国际形势,为了保卫国家安全、维护世界和平,高瞻远瞩,果断地制定的决策是( )

A.科教兴国 B.863计划

C.载人航天工程 D.两弹一星

解析:本题考查学生的判断、理解能力。从“50年代中期”、“抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈”等信息可以判断为D项。

答案:D

2.2010年1月11日上午,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。大会给谷超豪、孙家栋两位院士颁发了2009年度国家最高科学技术奖。这个奖项每年授予人数不超过2名,获奖者必须在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树;在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中,创造巨大经济效益或者社会效益。这则材料说明( )

①坚持科教兴国战略,是我国一项重要政策 ②应该坚持把科技教育放在优先发展的位置 ③知识和科技是经济可持续发展的重要因素 ④科技是第一生产力,必须尊重知识和人才

A.①②③④ B.①③④

C.②③④ D.①②④

解析:本题考查学生理解分析能力。国家科学技术奖励大会的召开和国家最高科学技术奖的颁发,体现了党和国家对科技教育的重视,也是为适应知识经济时代到来的重大举措,故①②③④都正确。

答案:A

3.1955年,植物学家胡先骕因为批评前苏联生物学家李森科而遭到批判。周恩来与中科院负责人谈话:“科学是科学,政治是政治……如果李森科不对,我们没有理由为李森科辩护,我们就向被批评的胡先骕承认错误。”该谈话( )

A.体现了“双百”方针的精神

B.实现了思想路线上的拨乱反正

C.反映了学术问题政治化的要求

D.蕴含了“科教兴国”的战略思想

解析:解答本题可以采用排除法,注意时间信息以及人物信息,题眼在于“科学是科学,政治是政治”。从时间上可以排除B、D两项;材料中反映出我国当时克服了学术问题政治化倾向,因此C项是错误的。

答案:A

4.邮票是国家的名片,还具有历史档案的功能。右图是标题为《毛主席的革命文艺路线胜利万岁》系列邮票的一张,根据所学知识,此邮票应该发行于( )

A.过渡时期

B.全面建设社会主义的十年

C.“文革”时期

D.改革开放以来

解析:本题考查学生的识图分析能力。从邮票名称“革命文艺路线”可以推断邮票反映的是“文化大革命”时期。

答案:C

5.下图为恢复高考制度以来报考与录取人数变化示意图。此图不能反映( )

A.高等教育越来越受民众重视

B.高等教育由精英教育逐步发展为大众教育

C.“文革”严重影响了高校正常招生

D.高等教育质量不断提升

解析:本题考查现代中国教育事业,解题关键是对备选项做出正确判断。1977年,恢复高考制度以来,报名参加高考的人数不断增加,说明民众对高等教育的重视,也说明高校在校生人数的不断增加,培养了更多的人才。但高等教育质量如何与高校招生和报考人数多少无关,故D错。

答案:D

6.邓小平曾在科学和教育工作座谈会上提出:“我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手”,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话”。在此基础上,中国政府于20世纪90年代进一步提出( )

A.“载人航天工程” B.“双百”方针

C.“科教兴国”战略 D.“三个面向”方针

解析:本题考查中国现代科技和教育的发展,意在考查学生对基础知识的识记能力。1995年中国政府提出“科教兴国”战略,符合“要从科学和教育着手”的要求,C正确;1992年,中国政府作出实施载人航天工程的战略决策与题干中“进一步提出”不相符,A错误;“三个面向”提出于20世纪80年代,D错误;“双百”方针提出于1956年,可以排除B。

答案:C

7.该作品以19世纪法国社会为背景,以离奇的情节和对人物性格入木三分的刻画,歌颂了人世间的美、善和光明,鞭挞了丑、恶与黑暗,是一部典型的浪漫主义文学作品。这部作品是( )

A.《西风颂》 B.《巴黎圣母院》

C.《安娜·卡列尼娜》 D.《人间喜剧》

解析:《西风颂》是英国雪莱的作品,并非以19世纪法国社会为背景,排除A;《安娜·卡列尼娜》和《人间喜剧》都属于现实主义文学作品,并非浪漫主义文学作品,排除C、D;由所学知识可知,B符合题意。

答案:B

8. 19世纪初期,世界文学艺术作品紧密结合社会现实,从侧面揭示和抨击了当时的社会,充分体现了工业革命时代人们的浪漫情怀。下列作品最能体现这一时代特征的是( )

A.《人间喜剧》 B.《自由引导人民》

C.《伏尔加河上的纤夫》 D.《围着时钟摇吧》

解析:首先根据题干提供的艺术特征可以判断这种文学艺术作品是浪漫主义文学作品,然后根据时间“19世纪初期”逐项分析排除。《人间喜剧》《伏尔加河上的纤夫》是现实主义作品,《围着时钟摇吧》是20世纪50年代摇滚乐的代表作品,排除A、C、D三项。

答案:B

9.乔治·戈登·拜伦在他的作品里塑造了一批“拜伦式英雄”:远离社会、孤傲、狂热、充满反抗精神,甚至不惜付出生命。其作品风格属于( )

A.现代主义 B.现实主义

C.浪漫主义 D.印象主义

解析:1789年爆发了震撼欧洲的法国大革命,这次革命推翻了统治法国一千多年的封建专制制度,开辟了欧洲资本主义发展的新时期,对19世纪的文学艺术也产生了巨大影响。法国大革命后确立的资本主义制度不像启蒙思想家描绘的那样美妙,资产阶级的“自由、平等、博爱”也没有实现,因而引起人们的失望和强烈不满,于是反映人们对现实不满、进而追求新的理想的浪漫主义潮流应运而生。从题干中的“远离社会、孤傲、狂热、充满反抗精神,甚至不惜付出生命”可以判断,拜伦的作品属于浪漫主义风格。

答案: C

10.瑞典文学院2009年10月8日宣布,将2009年诺贝尔文学奖授予德国女作家和诗人赫塔·穆勒。瑞典文学院在颁奖词中说,穆勒的作品“兼具诗歌的凝练和散文的率直,描写了一无所有、无所寄托者的境况”,体现了作家具有( )

A.古典主义风格

B.浪漫主义风格

C.现代主义风格

D.现实主义风格

解析:本题考查学生分析理解能力。从作家“描写了一无所有、无所寄托者的境况”这一评述语可以看出,作家关注社会现实,具有较突出的现实主义风格。

答案:D

11.2010年2月4日新华社报道,佳士得拍卖行2日在伦敦举行的拍卖会上,毕加索为他的第二任妻子杰奎琳绘制的肖像画(右图)以810万英镑(约合1 300万美元)的成交价拍出。观察右图,该画作所属的绘画流派是( )

A.浪漫主义

B.现实主义

C.印象派

D.现代主义

解析:本题考查世界近现代美术流派的特点。结合所学知识并从该画的创作手法上看,其应属于现代主义流派。

答案:D

12.影视艺术对人类社会生活的影响主要有( )

①以其特有的技术手段,使人感受到视觉冲击和心灵启迪

②丰富和充实了人们的生活 ③促进了社会制度的更替

④改变着人们的生活方式

A.①②③④ B.①②③

C.①②④ D.①③④

解析:本题考查学生综合分析问题的能力。要对影视艺术对人类生活的影响有一个全面、正确的认识,不能过分地夸大其影响,影视艺术虽然对人类的生活影响很大,但还达不到③的程度。

答案:C

二、非选择题(第13题24分,第14题16分,共40分)

13.阅读下列材料:

材料一 依我看,科学技术是第一生产力,从长远看,要注重教育和科技……我们要千方百计,在别的方面忍耐些,甚至牺牲一点速度,把教育问题解决好。

——邓小平

材料二 教育对提高一个国家的综合国力具有基础性、先导性、全局性的作用。我们必须坚持科学发展观,认真实施科教兴国战略,把教育放在优先发展的战略地位,全面贯彻党的教育方针,推进教育创新,深化教育改革,不断强化素质教育,为全面建设小康社会提供强有力的智力支撑和人才保证。

——胡锦涛

请回答:

(1)“文革”后初期,最牵动人心、最能说明“把教育问题解决好”的事件是什么?起了怎样的作用?(10分)

(2)邓小平在教育方面的主要贡献有哪些?(10分)

(3)材料二对教育发展提出了哪些具体要求?(4分)

解析: 回答第(1)问时注意“最牵动人心”信息;第(2)问考查学生的记忆能力;回答第(3)问的关键在于读懂材料信息,在此基础上归纳要点。

答案: (1)事件:1977年恢复高考制度。

作用:使我国的高等教育迅速恢复到正确的轨道上来,为改革开放和社会主义现代化建设选拔和培养了大批人才,对我国教育和社会经济的发展起了决定性的作用。(10分)

(2)主要贡献:①“文革”后对教育拔乱反正,1977年恢复中断十年的高考制度;②主张优先发展教育,实施“科教兴国”发展战略;③提出“三个面向”即“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的指导方针。(10分)

(3)具体要求:贯彻党的教育方针,推进教育创新,深化教育改革,强化素质教育。(4分)

14.文艺作品是反映现实生活的一面镜子。阅读材料,回答问题:

材料一 二幅不同时期以圣母和圣婴为题材的宗教绘画作品。

材料二 右图是1907年毕加索创作的作品《亚威农少女》。当时有人批评道:“(他)好像在表示我们应该换换口味,用麻屑和石蜡来代替我们吃惯的东西。”而直到30年后的1937年,《亚威农少女》的价值才为人们所认识,这一年它的转让价是240万美元。因为,这是毕加索对以往艺术方法的彻底诀别,成为一个新的美术画派的风云人物。

(1)你认为材料一中哪一幅绘画作品是文艺复兴的产物?请说明你的理由。(10分)

(2)材料二中“新的美术画派”有何特点?(6分)

解析: 本题围绕近代文学、艺术的发展历程命题。回答时要注意文学、艺术和时代的密切联系,注意它所出现的时代背景,即把文学、艺术的内在含义发展放到具体的时代背景下理解。

答案: (1)图二。理由:图一带有中世纪呆板拘谨的宗教气息,神情呆滞,不可亲近;图二则洋溢着母性的慈爱和幸福,像是一位普通的母亲,展示了人性的美。(10分)

(2)特点:对色彩和视角进入深入研究,采用夸张、变形与抽象的表现方法,大胆运用各种新材料。(6分)

同课章节目录