备战2012高考历史冲刺押题系列Ⅳ 专题04 统一多民族国家与边疆开发

文档属性

| 名称 | 备战2012高考历史冲刺押题系列Ⅳ 专题04 统一多民族国家与边疆开发 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 173.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-24 16:40:48 | ||

图片预览

文档简介

专题04 统一多民族国家与边疆开发

【2012考纲解读】

1.中国古代中央政府对边疆地区的管辖

2.少数民族的发展及民族融合

3.各民族之间的关系

4.国家的统一与分裂

5.抗击外来侵略的斗争

【易错点点睛】

易错点1中国古代中央政府对边疆地区的管辖

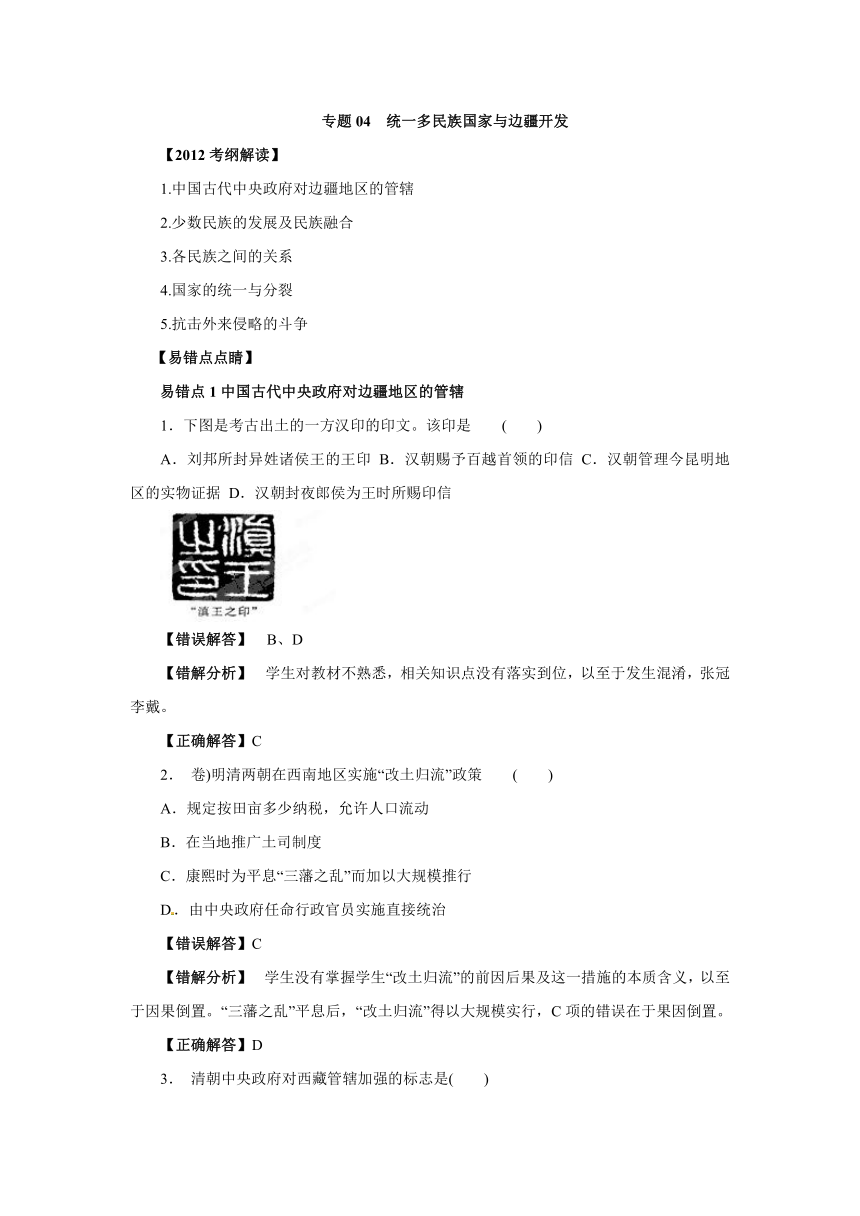

1.下图是考古出土的一方汉印的印文。该印是 ( )

A.刘邦所封异姓诸侯王的王印 B.汉朝赐予百越首领的印信 C.汉朝管理今昆明地区的实物证据 D.汉朝封夜郎侯为王时所赐印信

【错误解答】 B、D

【错解分析】 学生对教材不熟悉,相关知识点没有落实到位,以至于发生混淆,张冠李戴。

【正确解答】C

2. 卷)明清两朝在西南地区实施“改土归流”政策 ( )

A.规定按田亩多少纳税,允许人口流动

B.在当地推广土司制度

C.康熙时为平息“三藩之乱”而加以大规模推行

D.由中央政府任命行政官员实施直接统治

【错误解答】C

【错解分析】 学生没有掌握学生“改土归流”的前因后果及这一措施的本质含义,以至于因果倒置。“三藩之乱”平息后,“改土归流”得以大规模实行,C项的错误在于果因倒置。

【正确解答】D

3. 清朝中央政府对西藏管辖加强的标志是( )

A.顺治帝册封五世达赖

B.康熙帝册封五世班禅

C.雍正时期设置驻藏大臣

D.乾隆时期设立伊犁将军

【错误解答】A、B

【错解分析】 考生对清朝不同在位者对边疆管辖的措施及影响掌握不准,发生混淆。此类问题应对比理解记忆。D项是对新疆地区管辖而设立的,不符合题意;A、 B、C三项中,只有到了雍正时,清朝派驻藏大臣,代表中央政府同达赖、班禅共同管理西藏事务,才标志着清中央政府对西藏管辖的加强。

【正确解答】C

4.最早在我国西南地区建立郡县的政权是 ( )

A.秦朝 B.西汉 C.蜀国 D.西晋

【错误解答】A

【错解分析】 学生对中央政权与西南少数民族地区关系基本史实的认识不清。上述政权与西南地区关系密切的是西汉和蜀国,西汉武帝时先后在西南夷地区设郡;蜀国则积极开发西南地区,发展当地经济。相比之下,西汉对西南地区的管理是最早的。

【正确解答】 B

5.新疆和东北大部分地区划人中央政权版图依次是在 ( )

A.西汉、唐朝 B.秦朝、元朝 C.唐朝、元朝 D.元朝、明朝

【错误解答】C

【错解分析】 学生对知识认识的系统性不够。新疆大部分地区归属中央是在西汉设立西域都护以后,东北大部分地区归属中央是在唐朝建立对鞣褐诸部的管辖之后。

【正确解答】A

【特别提醒】本类型题目知识细杂,而且相似的地方比较多,很容易混淆,解题时须特别注意区分,防止错位。在做本类题目时,可以以朝代为线索,也可以以地域为线索,理顺有关知识,同时注意分析比较不同朝代对边疆的政策或不同时期少数民族与中央政府关系的异同点。

【变式训练】

1 中央政府管辖玉门关和阳关以西、天山南部地区最早的行政、军事机构是 ( )

A.安西都护府 B.北庭都护府 C.西域都护府 D.伊犁将军

1.C解析:本题有两个限制条件:一是管辖区域的限制;二是时间限制,两个条件都具备的是C项。

2 清朝设置驻藏大臣的职责是代表中央政府 ( )

A.管理西藏

B.同达赖、班禅共同管理西藏

C.管理青海和西藏

D.管理西藏地区行政事务

2.B解析:此题主要考查学生对驻藏大臣的职责认识。清朝加强了对西藏的管辖,除清初册封五世达赖和五世班禅外,在1727年设立了驻藏大臣。由于西藏地区是宗教和世俗势力共同统治的地区,因此驻藏大臣的职责应该是与达赖、班禅共同管理西藏。

3 中国古代在新疆地区设置管理机构,对新疆地区进行有效管理的朝代有 ( )

①西汉②东汉③唐朝④清朝

A.①②③ B.②③④ C.①②③④D.①③④

3.C解析:注意掌握各朝对边疆地区有效管理的史实,并加以区分。两汉在此设西域都护;唐在此设安西和北庭都护府;清在此设伊犁将军。

4 在对西南的少数民族的治理问题上,所采取的措施明显与下列其他人不同的皇帝是 ( )

A.汉武帝 B.唐玄宗 C.明太祖 D雍正皇帝

4.D解析:雍正帝改革西南地区的地方体制,实行“改土归流”。

5 台湾是中国领土不可分割的一部分,最早将台湾纳入中央政府的行政管辖范围是在 ( )

A.三国时期 B.隋朝时期 C.元朝时期 D.清朝时期

5.C解析:元朝在澎湖设巡检司,最早将台湾纳入中央政府的行政管辖范围。

6 唐朝时期,边疆少数民族首领政治上的共同倾向是 ( )

A.建立本民族政权 B.统一本民族各部 C.接受中央政府的领导D.与唐朝皇室通婚

6.C解析:关键是熟知唐时边疆各少数民族的发展状况并找出共同点。

易错点2少数民族的发展及民族融合

1.下列情况,不符合秦汉时期匈奴历史的是 ( )

A.经济活动既有畜牧业,也有农业

B. 铁器使用广泛

C.形成强盛的奴隶制国家

D.西汉对其进行了有效的管辖

2.宋辽、宋夏、宋金议和的共同点不包括 ( )

A.结束了双方大规模的战争状态

B.导致了南北对峙局面的形成

C.有利于各少数民族地区经济的发展

D.有利于双方的和睦相处

【正确解答】B

3.唐朝时期,西藏地区的发展表现不包括 ( )

A.实现了统一

B.制定了政治、军事、法律制度

C.创制了文字

D.接受唐中央政权领导

【错误解答】B

【错解分析】 学生对各时期边疆地区的发展状况不清楚。此题属于逆向型选择题。7世纪前期,松赞干布统一了青藏高原,仿唐制定了政治、军事、法律制度,还命人

创制吐蕃文字;吐蕃虽与唐“和同为一家”,但它并没有唐中央政权领导。

【正确解答】D

4.春秋战国时期,促进民族融合的方式 ( )

①频繁的战争②各民族之间的经济文化交流③改革与变法④统一的实现

A.①② B.③④ C.①②③ D.②③④

【错误解答】D

【错解分析】学生对民族融合的方式缺乏理解。春秋战国时的战争,促进了民族的交往;而各民族间的经济文化交流,也促进了民族融合;而当时的改革与变法属于各诸侯国内部的改革,没有明显地促进民族融合;此外,当时并未实现统一。

【正确解答】A

5.南北朝时的民族融合,从生产发展的角度看,实质上就是少数民族 ( )

A.内迁的过程 B.汉化的过程 C.封建化的过程 D.农业化的过程

【正确解答】D

【特别提醒】我国是一个多民族的国家,每个民族都有自己的文明史,都为中华文明的辉煌作出了贡献。在做本类题目时,一方面要注意区分各民族的相关史实,注意其相同点和不同点,防止张冠李戴;另一方面要注意各少数民族与汉族交往并学习汉文明所体现的本质问题是少数民族的汉化和封建化:同时,这类题目往往引文、图片较多,须注意培养阅读理解能力,注意教材中相关的图片资料。

【变式训练】

1 下列民族在我国北方崛起的先后顺序是 ( )

①匈奴②突厥③鲜卑④回纥

A.①②③④ B.②①③④ C.①③②④ D.③①④②

1.C解析:匈奴崛起于秦汉之际;突厥崛起于6世纪中期;鲜 卑崛起于南北朝时期;回纥崛起于唐朝初期。

2 汉武帝时,细君公主居乌孙作诗日:“吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。为室兮旃为墙,以肉为食兮酷为浆……”你能从诗中获取的信息有 ( )

①细君公主远嫁乌孙是政治婚姻 ②细君公主的生活不习惯③细君公主远嫁异国,促进了两国经济往来④反映了当时西域的生产、生活情况

A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③

2.C解析:本题有一定难度,在读诗句时须认真理解其含义。诗句反映了公主对这场婚姻的无奈以及对异域居食的不习惯,“为室兮旃为墙,以肉为食兮酷为浆”反映了当地的生产生活状况,故①②④均可入选,③之所以不能入选,并不是它与史实不符,而是从诗中不能体观出来。

3 崇圣寺三塔至今仍屹立在苍山洱海之间。史载,三塔中的千寻塔由唐朝派遣汉族工匠帮助设计建成,另外两塔则建于大理时期,造型玲珑娟秀,与千寻塔相比,风格既有一致之处又各具千秋。从民族文化发展的角度看,崇圣寺三塔昭示了 ( )

A.唐宋时期与南诏关系密切,云南一带,开始隶属于中央政府

B.南诏、大理的建筑技术日臻成熟

C.南诏、大理文化发展的过程中,大量吸收了汉文化

D.南诏、大理政权经济发达,实力雄厚

3.C解析:注意题目“民族文化发展”这一限制条件。

4下列政权中,与蒙古和元的关系最相似的一组是( )

A.后金和清 B.隋和唐 C.北宋和南宋 D.契丹和辽.

4.A解析:蒙古和后金都是北方少数民族政权,后来又都不断壮大打败了中原汉人王朝,并建立了少数民族对全国的统治,即元和清。

5 “和亲”是我国古代汉政权处理民族关系的一种政策。西汉时昭君出塞 ( )

A.是汉族和匈奴族之间的和平友好交往

B.是带有屈辱性的和亲政策,是不可取的

C.是汉族统治者拉拢匈奴贵族的手段

D.从根本上遏制了匈奴贵族的贪欲

5.A解析:王昭君是远嫁已归附汉朝的呼韩邪单于,不存在屈辱性、拉拢性,也不可能从根本上遏制匈奴贵族的贪欲,而是一种和平友好交往。

6下列关于我国古代民族融合的说法中,正确的一项是 ( )

①春秋争霸促进了民族融合 ②秦汉统一有利于民族融合③少数民族入主中原不利于民族融合④元明清时期中华民族大家庭得到巩固

A.①②③④B.①② C.①②③ D.①②④

6.D解析:民族融合有多种形式,少数民族入主中原同样有利于民族融合。

易错点3各民族之间的关系

1. 北周鲜卑大臣豆卢责力自愿弃官去学儒家经典,皇帝对此大加赞赏。使北周君臣醉心于汉文化的原因是 ( )

A.商鞅变法 B.王安石变法 C.孝文帝改革 D.张居正改革

【错误解答】B、D

【错解分析】 学生缺乏分析判断能力。本题所述现象教材中没有直接交代,但考生可以根据相关知识作出判断。实际上,题目所提供的四个选项中,只有C项涉及到民族关系,也只有C项与北周相隔时间最近。

【正确解答】C

2.对长城正确而又全面的评价是( )

①它保障了我国北方农业的安全和生产

②长城是我国劳动人民血汗和智慧的结晶

③修筑长城花费了大量人力物力,加重了人民负担

④长城起到了隔断南北经济文化交流的作用

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.②③

【错误解答】A

【错解分析】学生对长城缺乏正确而全面的认识。长城修建的起因是匈奴不断南下骚扰中原,影响了中原及北方农业生产的发展;长城是古代劳动人民用血汗和智慧修筑而成的,是统治者对人民剥削和压迫的见证之一;但它不能阻碍中华民族的融合和交往,民族融合是民族之间自然的交流,因此可排除④。

【正确解答】B

3.下列对文成公主人藏所起作用的叙述,正确的是 ( )

A.使唐与吐蕃结成“患难相恤,暴掠不作”的盟约

B.使唐与吐蕃“和同为一家”

C.为吐蕃经济文化发展作出了贡献

D.加强了唐对吐蕃的管辖

【错误解答】B

【错解分析】“和亲”自古就是中央处理民族关系的一种有效手段,汉朝有昭君出塞,唐朝有文成公主、金城公主入藏等,这些事迹在历史上都留下了很高的评价,对和谐民族关系发挥了重要作用。本题考查考生对唐与吐蕃关系的认识。A、B两项与文成公主入藏无直接关系,不是其直接影响;D项说法错误,唐朝未行使对西藏的管辖权。

【正确解答】C

4.宋辽通过澶渊之盟维持了较长时间的和平。这次议和的背景是( )

A.辽国财政无力支持战争

B.辽军的进攻受到遏制

C.北宋在财政上非常充足

D.北宋军事占绝对优势

【正确解答】 B

5.宋元时期,民族关系所具有的特征有 ( )

①既有战争,也有议和

②由多民族政权对峙到走向统一

③民族融合进一步加强

④新的少数民族形成

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

【错误解答】B

【错解分析】 一个时期的民族关系有一个时期的特征,要注意概括和比较。本题考查考生对宋元时期民族特征的概括和理解。①表现在宋夏、宋辽、宋金之间的关系方面;②表现在由多民族政权对峙到元朝的统一方面;③是总体特征;④表现在回族的形成上。

【变式训练】

1 下列各项中,不属于宋辽、宋夏、宋金之间“和议”共同点的是 ( )

A.宋朝都要纳“岁币”

B.客观上有利于和平及社会经济的发展

C.缓解了双方的战争状态

D.导致南北对峙局面的形成

l_D解析:宋辽、宋夏议和并没有形成“南北对峙”局面。

2 从社会发展的角度看,宋元时期民族融合的过程,实质上是少数民族的 ( .)

A.汉化过程 B.农业化过程 C.封建化过程 D.内迁杂居的过程

2.C解析:注意“社会发展角度”这个限制条件。A项和B项分别是从民族关系角度和经济发展角度而言的。

3 中华民族具有强大的凝聚力和向心力,下列各项中,最能印证这一点的是 ( )

A.郑成功收复台湾 B.戚继光抗倭 C.元朝的统一 D.土尔扈特部回归祖国

3.D解析:土尔扈特部之所以不远万里重归故土,就是民族凝聚力的作用。

4 西汉是第一个与少数民族“和亲”的王朝,刘氏帝王多次将宗室公主嫁给匈奴单于,历次“和亲”起到的共同作用是 ( )

A.解除了战争的威胁,阻止了匈奴的南下

B.使汉与匈奴建立了长期而稳固的友好关系

C.增强了中原与北部边疆地区的经济文化联系

D.为两汉建立和巩固在西域的统治奠定了基础

4.C解析:A、B两项言过其实,D项在地域上有误,也与史实不符。

5 民族融合是中国历史的主流。下列人物,为我国统一的多民族国家的形成作出突出贡献的是 ( )

①秦始皇 ②努尔哈赤 ③北魏孝文帝 ④渥巴锡

A.①②③ B.②③ C.③④ D.①③④

5.D解析:秦始皇建立统一的多民族的中央集权国家,北魏孝文帝改革的汉化政策,渥巴锡历尽艰辛回归祖国都对统一的多民族国家的形成作出了重要贡献。

6 在处理民族关系问题上,宋代多以议和而求存,导致唐宋两代在民族关系问题上出现不同特点的根本原因是 ( )

A.民族的优劣 B.封建制度的强化 C.民族政策是否正确 D.国力的强弱

6.D解析:国力的强弱决定其内外政策。

【难点突破】l国家的统一与分裂

1.元朝和清朝为维护国家统一所采取措施的相似之处是 ( )

①设立行政机构管理和开发边疆地区 ②加强对西藏的管辖 ③设置专门机构管理台湾 ④抗击外来侵略

A.①②③ B.①③ C.②③ D.①②③④

【解析】本题主要考查学生再认再现能力和分析比较能力,要求熟悉两朝的基本史实。④明显不符合史实,元朝时中国根本没有遭受外来侵略。

【答案】 A

2.下列各项中,哪些体现了分裂割据的倾向 ( )

①安史之乱②“靖难之役”③朋党之争 ④七国之乱⑤“三藩之乱”

A.①④⑤ B.①③④C.①②④⑤D.①②④

【解析】解答本题时,首先必须弄清题目所涉及五大事件的来龙去脉,并从他们的目的去判断这些事件到底是否体现了分裂割据的倾向。解题过程中,须注意区分争夺政权和分裂自立这两种情形,②③就属于统治阶级内部争权斗争,其目的不是为了制造两个国家,不是为了分裂。

【答案】 A

3.1949年国民党当局败退台湾后,台湾问题一直没有解决,美国插手是重要原因之一。美国插手台湾事务的根本目的是 ( )

A.围困社会主义 B.推行“冷战”政策 C.扶植台湾当局 D.维护和扩大美国在亚太的利益,推行霸权主义

4. 模拟)1984年邓小平提出:“统一后,台湾仍搞它的资本主义,大陆搞社会主义,但是,是一个统一的中国。”该观点最能表明的是 ( )

A.“一国两制”只适用于台湾

B.解决台湾问题的前提是一个中国

C.统一是历史发展的趋势

D.反对外国插手中国内政

【解析】 本题考查的是学生对“一国两制”概念的掌握、理解。“一国两制”的前提和基础是“一国”,即中华人民共和国,香港、澳门特别行政区和回归后的台湾特别行政区都是中华人民共和国不可分割的组成部分,直接受中央人民政府的管辖,在国际上代表中国的只能是中华人民共和国及其中央人民政府。

【答案】B

【特别提醒】

在中国历史进程中,国家统一是历史发展的本质和主流。分裂只是暂时的,是支流,即使国家处于分裂时期也孕育着统一的因素。历史的发展最终要走向统一。

现今,台湾问题严重阻碍了中国实现完全统一。台湾问题是国民党发动反共反人民内战的结果,是外国反华势力插手台湾,推行“以华制华”战略,谋求其所谓的全球战略利益与国家利益的结果。但台湾问题是中国的内政,决不允许任何势力予以干涉。我国解决台湾问题,实现祖国完全统一的基本方针是“和平统一,一国两制”,但不承诺放弃使用武力。

【难点突破】2抗击外来侵略的斗争

1.清朝前期我国民族关系的主要特点是 ( )

A.中央设置专职机构管理少数民族事务

B.民族关系稳定

C.边疆巩固,疆域广阔

D.维护祖国统一和民族团结与反外来侵略联系在一起

【解析】 解答本题时,学生首先必须对清朝前期的民族关系作一总体回顾,然后在此基础上再归纳出其特点。清朝前期,一方面平定叛乱,册封首领.,设置机构,另一方面又抗击沙俄和荷兰等国对中国的侵略,所以D项最能反映清朝前期我国民族关系的主要特征。

【答案】D

2.郑成功收复台湾和戚继光抗倭的共同作用是 ( )

①捍卫了国家主权 ②打击了外来侵略 ③维护了国家统一④巩固了中央集权

A.①②③ B.②③④ C.①② D.③④

【解析】戚继光和郑成功都是民族英雄,都在抗击外来侵略方面作出了贡献,所以①②很显然是共同作用。但不同的是,郑成功从荷兰人手中夺回台湾后长期驻守台湾,与中央政府对抗,所以③④很显然不适合对郑成功的评价。

【答案】C

3.中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,下列能体现这一观点的有 ( )

①中国战场拖住日本总兵力的三分之二以上 ②中国人民共歼灭日军150多万,占其死伤人数的70%③美国宣布为援助被侵略国家制定的《租借法案》适用于中国④苏联出兵击败日本关东军

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①②③④

【解析】 本题主要考查学生的综合分析能力和判断能力。世界反法西斯战争是相互联系的,说中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,既要看中国军民对反法西斯战争所作的贡献,又要看中国抗日战场与其他国家反法西斯斗争的联系。解答本题时,①②很容易断定,③④之所以是依据之一,是因为中国战场的战争与美、苏反法西斯战争息息相关,故③④也应入选。

【答案】D

4. )中国人民取得抗日战争的完全胜利,说明了 ( )

A.全民族抗战是取得抗战胜利的基本保证

B.民主联合政府是取得抗战胜利的政治保证

C.中国半殖民地半封建社会的历史从此结束

D.中国人民取得了新民主主义革命的彻底胜利

【解析】 本题考查的是学生对抗战取得完全胜利的认识问题。B项民主联合政府在抗战过程中没有成立;C项中国半殖民地半封建社会结束于中华人民共和国成立;D项中国人民取得新民主主义革命的彻底胜利是在1956年三大改造完成后,中国进入社会主义初级阶段。A项是抗战取得胜利的主要原因和根本保证。

【答案】A

【2012名师预测】

一、选择题

1 春秋时期的诸侯争霸促进民族融合主要体现在( )

A.汉族政权“尊王攘夷”抵制边地各族

B.犬戎攻破西周都城镐京,帮助推翻汉族政权

C.华夏族与其他各个民族接触频繁

D.少数民族大量迁往内地与汉族杂居

1.C解析:争霸战争打破原来的疆界,造成人口的大量流动,华夏族与其他民族有了更多的接触。

2 下列做法中,既有利于封建经济发展,又有利于封建国家统一的是 ( )

A.秦始皇下令在全国推广使用小篆

B.西汉初年郡国并行制度

C.秦始皇统一货币和度量衡

D.汉武帝削弱王国势力

2.C解析:注意正确选项应同时具备两个条件——有利于国家统一和经济发展。

3 20世纪70年代,我国考古工作者曾先后在长沙马王堆和山东临沂发掘出土了西汉时期的帛画,虽然两地相隔千里,但这些画从内容到风格都极为接近,这表明 ( )

A.南方文化影响深远

B.中原文化对南方影响很大

C.秦汉统一后各地区文化融合呈加强的趋势

D.秦汉绘画艺术丰富多彩

3.C解析:秦汉大一统,使南北方有了经济文化的交流。

4唐以前的政府一般采取“贵中华,贱夷狄”的民族政策,而唐政府则“抚九族以仁”,这表明 ( )

A.唐政府实行开明的民族政策

B.唐朝国力十分强大

C.唐朝支持少数民族建立自己的政权

D.唐政府注重利用少数民族保卫边疆

4.A解析:唐政府的民族政策较以前的朝代更开明。

5 与西汉相比,唐朝民族关系的突出特点是 ( )

A.通过和亲的手段有效地加强对边疆的管辖

B.采用册封的方式使少数民族首领臣服

C.凭借先进的经济文化形成对周边民族的巨大的向心力

D.通过互派使者的方式与少数民族保持友好关系

5.C解析:唐民族关系较之西汉最突出的特点就是因其先进经济文化而形成的对周边民族的巨大向心力。

6 隋唐时期,汉族与边疆各族政权交往空前频繁的前提是 ( )

A.边疆各族接受唐朝中央的管辖

B.中央王朝推行较为开明的民族政策

C.唐朝城市众多吸引了少数民族

D.唐朝用武力征服边疆各族

6.B解析:这一时期的中央政府能够善待周边少数民族,使得他们愿意与中央政府往来。

7 今西藏和台湾在元朝时分别由什么管辖 ( )

A.宣政院、台湾府 B.宣政院、澎湖巡检司 C.理藩院、福建省 D.理藩院、澎湖巡检司

7.B解析:西藏在元朝时作为宣政院的辖地,台湾则由澎湖巡检司管辖。

8 唐朝与吐蕃的友好关系不包括 ( )

A.通婚联姻 B.经济文化交流 C.会盟 D.共同镇压“安史之乱”

8.D解析:参与共同镇压“安史之乱”的民族是回纥,而非吐蕃。

9 1683年康熙帝命清军进入台湾,对这件事最确切的评价是 ( )

A.清除明朝残余军事力量

B.扑灭反清武装

C.抵抗外来势力的入侵

D.有利于多民族国家的统一

9.D解析:清军进驻台湾之前,台湾与中央政府是分立的,由郑氏驻守,清军进驻台湾,结束了这种状况,实现了台湾与大陆的统一。

10 我国古代居民的大规模迁移活动主要有两个流向:一是由北方草原迁入黄河流域;一是由黄河流域迁入长江以南。这两种迁移的相同作用是 ( )

A.促进民族融合 B.加剧民族矛盾 C.促进经济发展 D.人口分布趋于平衡

10.A解析:本题易错项是C项,北方草原的游牧民族较落后,他们迁入黄河流域并不能促进经济的发展。

11 下列对明清时期“改土归流,,的叙述正确的是( )

A.明朝时我国西南大部分地区实行了“改土归流”

B.清朝主要是在西藏地区推行“改土归流”

C.康熙帝平息“三藩之乱”就是“改土归流”的具体表现

D.“改土归流”有利于统一的多民族国家的巩固和发展

11.D解析:注意教材中的表述,解题时可用排除法。

12辽、夏、金政权在历史上的相同点有 ( )

①既保留本民族习俗,又接受汉族先进文化

②对汉人与族人采取“分治”的做法

③与北宋和南宋进行了长期战争

④都促进了边疆地区的开发

A.②③ B.①④ C.③④ D.①③

12.B解析:①④是三者在民族发展过程中的相同特点。②仅是辽政权的做法:③说法错误,例如辽夏并未与南宋进行长期的战争。

13下列哪些改革为后世结束分裂、实现大一统创造了条件 ( )

①商鞅变法②北魏孝文帝改革 ③北周武帝改革 ④后周世宗改革 ⑤王安石变法

A.①③ B.①③④ C.②③⑤ D.①②③④⑤

13.A解析:历史上结束分裂、实现大一统的王朝有秦、西晋、隋、元四朝,其中,秦的统一得益于商鞅变法,隋的统一得益于北周武帝改革。并且秦国与秦朝、隋朝与北周在政权上具有继承性,符合题意。其他几项改革后并未出现后世的大一统局面。

14下列制度和措施,对我国统一多民族国家的巩固和发展起过积极作用的有 ( )

①郡县制 ②行省制度 ③僧官制度 ④改土归流

A.①②③④ B.②④ C.①②③ D.①②④

14.A解析:注意理解重要制度和措施对国家、民族的作用。

15 我国古代历史上,造成分裂割据的因素有 ( )

①自然经济的分散性 ②政治的腐朽黑暗 ③统治阶级内部争权夺利的斗争④地方势力的膨胀⑤民族战争和农民起义 ⑥外国侵略势力的入侵

A.①②③④ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥

15.D解析:注意从不同角度和不同层面去分析其原因,本题易错点是⑥,不少同学忽视了荷兰侵略台湾而造成台湾与大陆分离的史实。

16 促使隋唐时期我国统一各民族国家进一步发展和巩固的因素不包括 ( )

A.许多民族政权建立,开发了祖国边疆地区

B.交通发达,密切了中原与边疆地区的往来

C.统治者推行较为开明的政策

D.外来民族与汉族等融合成新的民族

16.D解析:A、B、C三项出现于隋唐时期;D项出现于元朝,应排除。

17 抗日战争时期,为保证成吉思汗陵的安全,国民政府决定将成吉思汗灵柩西迁。1939年6月21 ,成吉思汗灵柩到达延安,陕甘宁边区政府举行祭典,毛泽东等中共领导人敬献了花圈。中共的行为在当时最大的意义在于 ( )

A.充分肯定国民党挽救并保护文物的举措

B.充分肯定成吉思汗的历史地位

C.强调民族团结以共同抵御外侮

D.表达与国民党合作的诚意

17.C解析:成吉思汗是中华民族共同敬仰的杰出人物,中共此举是为了强调民族意识和民族团结,共赴国难。

18 新中国成立以后,中国共产党在少数民族聚居地区进行民主改革,实行民族区域自治,提供经济援助,普及文化教育,其出发点是 ( )

A.帮助各少数民族推翻旧制度

B.实现民族平等,加强民族团结

C.真正落实民族区域自治政策

D.促进各民族的共同繁荣

18.D解析:经济基础决定上层建筑,各民族共同繁荣,更有利于民族平等、民族团结。

19 下列关于台湾问题的形成与解决的叙述中,正确的是 ( )

①台湾问题是中国内战的遗留问题,完全是中国内政②台湾问题由于涉及到美、日等国,实际已成为一个国际问题③我国政府最初是为解决台湾问题而提出“一国两制”原则④目前台湾岛内的台独势力和外国反华势力是阻碍中国统一的主要障碍

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

19.B解析:台湾问题完全是中国的内政,而不是国际问题。

20 下列关于港澳台地区的说法中,正确的一项是( )

A.“一国两制”首先是针对香港问题提出来的,同样也适应于台湾

B.中国之所以能够收回港澳,主要是因为租期已满,条约过期

C.台湾问题的形成与港澳问题的形成基本相似

D.国民党主席连战和亲民党主席宋楚瑜参访大陆,说明两岸的交流合作是两岸人民的意愿

20.D解析:“一国两制”首先是针对台湾提出来的;港澳的收回,主要是中国实力和国际地位的提高;台湾问题是因内战而形成的,而港澳问题则是西方殖民者的侵略所造成的,故A、B、C三项都不正确。

二、非选择题

21 以下三幅图的阴影部分反映了我国古代某一少数民族在不同时期的统治区域。结合该民族自身的发展及其与周边民族的关系,说明各图形成的原因,并谈谈你的认识。

21.(1)原因:图(一):唐朝时期,族的黑水部强大起来,向唐朝纳贡;唐在此设黑水都督府,任命其首领做都 督,统治黑龙江下游两岸。图(二):黑水部在契丹建国后,被称为女真;完颜部发展起来,首领完颜阿骨打建立金朝;1125年,金灭辽;1127年,金灭北宋,攻南宋;南宋军民抗金,腐朽的南宋王朝向金议和,双方划定疆界,形成宋金对峙局面。图(三):明朝后期,建州女真强大起来,首领努尔哈赤统一女真各部,推行八旗制度,建后金政权,同明朝争夺辽东;皇太极继位。改女真为满洲,建立清朝。清朝打败明末农民军,逐步统一全国;清朝加强对边疆地区的管理,平定少数民族反动贵族的叛乱;抗击沙俄入侵,维护多民族国家,成为亚洲东部最大的国家。

(2)认识:祖国历史是各族人民共同创造的,国家统一、民族融合是中国历史发展的主流。

22 阅读下列材料

材料一:清初,在东南沿海抗清的郑成功……经过激烈战斗,打败荷兰殖民者。1662年,台湾回到祖国怀抱。

材料二:郑成功收复台湾后,将军队分到各处去屯田垦荒。他还派农师向少数民族传授汉族先进的农业技术。郑成功还积极发展商品生产。后来,台湾的制糖、烧瓦、晒盐都有相当规模。

——上述二则材料均引自人教社高中教材《中国古代史》

材料三:1664年,清军攻占金门、厦门等地,并试图招降郑经(郑成功之子)。郑经表示愿称臣纳贡,但要求保持独立状态。“三藩之乱”时,郑经曾应耿精忠(“三藩”之一)之邀派兵助叛,进攻广东。郑经及其后继者一直据守台湾,直至最终被清军击败,1683年清军进驻台湾。

——据福建人民出版社《中国古代史》

材料四:1962年,国民党元老于右任病重时在台湾写下《望大陆诗》:“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”

——于右任《望大陆诗》

请回答下列问题:

(1)根据材料一、二,你是怎样评价郑成功收复和经营台湾的

(2)根据材料三,你是怎样认识郑成功及其子孙据守台湾的

(3)依据材料四说明于右任的诗表达了什么样的意愿 说明了什么问题

(4)台湾与大陆的分离状况是如何形成的

(5)我国政府解决台湾问题的基本政策是如何形成的 当今解决台湾问题有赖于海峡两岸的合作。合作的最基本的前提是什么

22.(1)郑成功打败了荷兰殖民者,使台湾回到祖国的怀抱,从而维护了国家主权,是民族英雄。郑成功收复台湾后,在那里发展农商,传播汉族先进的生产技术,促进了台湾的开发和经济的发展。

(2)郑氏祖孙,特别是郑成功父子据守台湾,抗拒清军的统一,并派兵助叛,实际上是一股割据势力,违背了统一的历史大趋势。

(3)表达了于右任思念故乡、渴望祖国统一的愿望。说明两岸的统一是人心所向,大势所趋。

(4)1949年,随着人民解放战争的节节胜利,国民党当局败退台湾;朝鲜战争爆发后,美军第七舰队进入台湾海峡,阻挠人民解放军解放台湾;此后,美国政府不断或明或暗地支持台湾当局,使台湾问题迟迟得不到解决。

(5)政策形成:1979年元旦,全国人大常委会发布《告台湾同胞书》,提出和平解决台湾的方针。20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”。最基本的前提是一个中国。

23 在中国古代史上,有统一也有分裂,但统一是主流。

请依据有关史实回答下列问题:

(1 )指出古代影响巨大而深远的三次大统一局面形成的标志。

(2)分析说明三次大统一局面出现的共同原因。

(3)纵观三次大统一,对我们今天最终实现国家的统一有何借鉴意义

23.(1)标志:①公元前221年,秦灭六国,统一全国。②公元589年,隋灭陈,结束了长期分裂局面。③公元1279年,元军消灭南宋最后~支抵抗力量,全国实现统一。

(2)原因:①人民反对战争,渴望统一。 ②尽管处于分裂时期,但局部或某些割据政权的经济仍处于发展之中,为后来的统一奠定了物质基础。③分裂时期客观上存在着民族频繁交往,民族融合增强,有利于后来的统一。

④杰出历史人物如秦王赢政、隋朝杨坚、元朝忽必烈的雄才大略、远见卓识在统一过程中所起的积极作用。

⑤三朝统一前都储备了比较强大的军事实力,最终通过战争实现了统一。

(3)借鉴意义:①发展经济实力,为统一奠定坚实的基础。②争取政治优势,为统一创造有利的社会条件。③增强军事实力,为统一提供可靠的保证。

24中国古代各朝中央政府都注重对边疆地区的开发和管理,各族人民也为开发边疆作出了重要贡献,促进了统一多民族国家的发展。试以唐宋为例,概括说明封建统治者和各族人民为边疆的开发做出了哪些方面的努力 起了什么样的作用 (不得罗列史实)

24.①政府在边疆地区设立行政机构,加强对边疆地区的管辖,从而发展和巩固了统一多民族的国家,有利于民族融合。

【2012考纲解读】

1.中国古代中央政府对边疆地区的管辖

2.少数民族的发展及民族融合

3.各民族之间的关系

4.国家的统一与分裂

5.抗击外来侵略的斗争

【易错点点睛】

易错点1中国古代中央政府对边疆地区的管辖

1.下图是考古出土的一方汉印的印文。该印是 ( )

A.刘邦所封异姓诸侯王的王印 B.汉朝赐予百越首领的印信 C.汉朝管理今昆明地区的实物证据 D.汉朝封夜郎侯为王时所赐印信

【错误解答】 B、D

【错解分析】 学生对教材不熟悉,相关知识点没有落实到位,以至于发生混淆,张冠李戴。

【正确解答】C

2. 卷)明清两朝在西南地区实施“改土归流”政策 ( )

A.规定按田亩多少纳税,允许人口流动

B.在当地推广土司制度

C.康熙时为平息“三藩之乱”而加以大规模推行

D.由中央政府任命行政官员实施直接统治

【错误解答】C

【错解分析】 学生没有掌握学生“改土归流”的前因后果及这一措施的本质含义,以至于因果倒置。“三藩之乱”平息后,“改土归流”得以大规模实行,C项的错误在于果因倒置。

【正确解答】D

3. 清朝中央政府对西藏管辖加强的标志是( )

A.顺治帝册封五世达赖

B.康熙帝册封五世班禅

C.雍正时期设置驻藏大臣

D.乾隆时期设立伊犁将军

【错误解答】A、B

【错解分析】 考生对清朝不同在位者对边疆管辖的措施及影响掌握不准,发生混淆。此类问题应对比理解记忆。D项是对新疆地区管辖而设立的,不符合题意;A、 B、C三项中,只有到了雍正时,清朝派驻藏大臣,代表中央政府同达赖、班禅共同管理西藏事务,才标志着清中央政府对西藏管辖的加强。

【正确解答】C

4.最早在我国西南地区建立郡县的政权是 ( )

A.秦朝 B.西汉 C.蜀国 D.西晋

【错误解答】A

【错解分析】 学生对中央政权与西南少数民族地区关系基本史实的认识不清。上述政权与西南地区关系密切的是西汉和蜀国,西汉武帝时先后在西南夷地区设郡;蜀国则积极开发西南地区,发展当地经济。相比之下,西汉对西南地区的管理是最早的。

【正确解答】 B

5.新疆和东北大部分地区划人中央政权版图依次是在 ( )

A.西汉、唐朝 B.秦朝、元朝 C.唐朝、元朝 D.元朝、明朝

【错误解答】C

【错解分析】 学生对知识认识的系统性不够。新疆大部分地区归属中央是在西汉设立西域都护以后,东北大部分地区归属中央是在唐朝建立对鞣褐诸部的管辖之后。

【正确解答】A

【特别提醒】本类型题目知识细杂,而且相似的地方比较多,很容易混淆,解题时须特别注意区分,防止错位。在做本类题目时,可以以朝代为线索,也可以以地域为线索,理顺有关知识,同时注意分析比较不同朝代对边疆的政策或不同时期少数民族与中央政府关系的异同点。

【变式训练】

1 中央政府管辖玉门关和阳关以西、天山南部地区最早的行政、军事机构是 ( )

A.安西都护府 B.北庭都护府 C.西域都护府 D.伊犁将军

1.C解析:本题有两个限制条件:一是管辖区域的限制;二是时间限制,两个条件都具备的是C项。

2 清朝设置驻藏大臣的职责是代表中央政府 ( )

A.管理西藏

B.同达赖、班禅共同管理西藏

C.管理青海和西藏

D.管理西藏地区行政事务

2.B解析:此题主要考查学生对驻藏大臣的职责认识。清朝加强了对西藏的管辖,除清初册封五世达赖和五世班禅外,在1727年设立了驻藏大臣。由于西藏地区是宗教和世俗势力共同统治的地区,因此驻藏大臣的职责应该是与达赖、班禅共同管理西藏。

3 中国古代在新疆地区设置管理机构,对新疆地区进行有效管理的朝代有 ( )

①西汉②东汉③唐朝④清朝

A.①②③ B.②③④ C.①②③④D.①③④

3.C解析:注意掌握各朝对边疆地区有效管理的史实,并加以区分。两汉在此设西域都护;唐在此设安西和北庭都护府;清在此设伊犁将军。

4 在对西南的少数民族的治理问题上,所采取的措施明显与下列其他人不同的皇帝是 ( )

A.汉武帝 B.唐玄宗 C.明太祖 D雍正皇帝

4.D解析:雍正帝改革西南地区的地方体制,实行“改土归流”。

5 台湾是中国领土不可分割的一部分,最早将台湾纳入中央政府的行政管辖范围是在 ( )

A.三国时期 B.隋朝时期 C.元朝时期 D.清朝时期

5.C解析:元朝在澎湖设巡检司,最早将台湾纳入中央政府的行政管辖范围。

6 唐朝时期,边疆少数民族首领政治上的共同倾向是 ( )

A.建立本民族政权 B.统一本民族各部 C.接受中央政府的领导D.与唐朝皇室通婚

6.C解析:关键是熟知唐时边疆各少数民族的发展状况并找出共同点。

易错点2少数民族的发展及民族融合

1.下列情况,不符合秦汉时期匈奴历史的是 ( )

A.经济活动既有畜牧业,也有农业

B. 铁器使用广泛

C.形成强盛的奴隶制国家

D.西汉对其进行了有效的管辖

2.宋辽、宋夏、宋金议和的共同点不包括 ( )

A.结束了双方大规模的战争状态

B.导致了南北对峙局面的形成

C.有利于各少数民族地区经济的发展

D.有利于双方的和睦相处

【正确解答】B

3.唐朝时期,西藏地区的发展表现不包括 ( )

A.实现了统一

B.制定了政治、军事、法律制度

C.创制了文字

D.接受唐中央政权领导

【错误解答】B

【错解分析】 学生对各时期边疆地区的发展状况不清楚。此题属于逆向型选择题。7世纪前期,松赞干布统一了青藏高原,仿唐制定了政治、军事、法律制度,还命人

创制吐蕃文字;吐蕃虽与唐“和同为一家”,但它并没有唐中央政权领导。

【正确解答】D

4.春秋战国时期,促进民族融合的方式 ( )

①频繁的战争②各民族之间的经济文化交流③改革与变法④统一的实现

A.①② B.③④ C.①②③ D.②③④

【错误解答】D

【错解分析】学生对民族融合的方式缺乏理解。春秋战国时的战争,促进了民族的交往;而各民族间的经济文化交流,也促进了民族融合;而当时的改革与变法属于各诸侯国内部的改革,没有明显地促进民族融合;此外,当时并未实现统一。

【正确解答】A

5.南北朝时的民族融合,从生产发展的角度看,实质上就是少数民族 ( )

A.内迁的过程 B.汉化的过程 C.封建化的过程 D.农业化的过程

【正确解答】D

【特别提醒】我国是一个多民族的国家,每个民族都有自己的文明史,都为中华文明的辉煌作出了贡献。在做本类题目时,一方面要注意区分各民族的相关史实,注意其相同点和不同点,防止张冠李戴;另一方面要注意各少数民族与汉族交往并学习汉文明所体现的本质问题是少数民族的汉化和封建化:同时,这类题目往往引文、图片较多,须注意培养阅读理解能力,注意教材中相关的图片资料。

【变式训练】

1 下列民族在我国北方崛起的先后顺序是 ( )

①匈奴②突厥③鲜卑④回纥

A.①②③④ B.②①③④ C.①③②④ D.③①④②

1.C解析:匈奴崛起于秦汉之际;突厥崛起于6世纪中期;鲜 卑崛起于南北朝时期;回纥崛起于唐朝初期。

2 汉武帝时,细君公主居乌孙作诗日:“吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。为室兮旃为墙,以肉为食兮酷为浆……”你能从诗中获取的信息有 ( )

①细君公主远嫁乌孙是政治婚姻 ②细君公主的生活不习惯③细君公主远嫁异国,促进了两国经济往来④反映了当时西域的生产、生活情况

A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③

2.C解析:本题有一定难度,在读诗句时须认真理解其含义。诗句反映了公主对这场婚姻的无奈以及对异域居食的不习惯,“为室兮旃为墙,以肉为食兮酷为浆”反映了当地的生产生活状况,故①②④均可入选,③之所以不能入选,并不是它与史实不符,而是从诗中不能体观出来。

3 崇圣寺三塔至今仍屹立在苍山洱海之间。史载,三塔中的千寻塔由唐朝派遣汉族工匠帮助设计建成,另外两塔则建于大理时期,造型玲珑娟秀,与千寻塔相比,风格既有一致之处又各具千秋。从民族文化发展的角度看,崇圣寺三塔昭示了 ( )

A.唐宋时期与南诏关系密切,云南一带,开始隶属于中央政府

B.南诏、大理的建筑技术日臻成熟

C.南诏、大理文化发展的过程中,大量吸收了汉文化

D.南诏、大理政权经济发达,实力雄厚

3.C解析:注意题目“民族文化发展”这一限制条件。

4下列政权中,与蒙古和元的关系最相似的一组是( )

A.后金和清 B.隋和唐 C.北宋和南宋 D.契丹和辽.

4.A解析:蒙古和后金都是北方少数民族政权,后来又都不断壮大打败了中原汉人王朝,并建立了少数民族对全国的统治,即元和清。

5 “和亲”是我国古代汉政权处理民族关系的一种政策。西汉时昭君出塞 ( )

A.是汉族和匈奴族之间的和平友好交往

B.是带有屈辱性的和亲政策,是不可取的

C.是汉族统治者拉拢匈奴贵族的手段

D.从根本上遏制了匈奴贵族的贪欲

5.A解析:王昭君是远嫁已归附汉朝的呼韩邪单于,不存在屈辱性、拉拢性,也不可能从根本上遏制匈奴贵族的贪欲,而是一种和平友好交往。

6下列关于我国古代民族融合的说法中,正确的一项是 ( )

①春秋争霸促进了民族融合 ②秦汉统一有利于民族融合③少数民族入主中原不利于民族融合④元明清时期中华民族大家庭得到巩固

A.①②③④B.①② C.①②③ D.①②④

6.D解析:民族融合有多种形式,少数民族入主中原同样有利于民族融合。

易错点3各民族之间的关系

1. 北周鲜卑大臣豆卢责力自愿弃官去学儒家经典,皇帝对此大加赞赏。使北周君臣醉心于汉文化的原因是 ( )

A.商鞅变法 B.王安石变法 C.孝文帝改革 D.张居正改革

【错误解答】B、D

【错解分析】 学生缺乏分析判断能力。本题所述现象教材中没有直接交代,但考生可以根据相关知识作出判断。实际上,题目所提供的四个选项中,只有C项涉及到民族关系,也只有C项与北周相隔时间最近。

【正确解答】C

2.对长城正确而又全面的评价是( )

①它保障了我国北方农业的安全和生产

②长城是我国劳动人民血汗和智慧的结晶

③修筑长城花费了大量人力物力,加重了人民负担

④长城起到了隔断南北经济文化交流的作用

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.②③

【错误解答】A

【错解分析】学生对长城缺乏正确而全面的认识。长城修建的起因是匈奴不断南下骚扰中原,影响了中原及北方农业生产的发展;长城是古代劳动人民用血汗和智慧修筑而成的,是统治者对人民剥削和压迫的见证之一;但它不能阻碍中华民族的融合和交往,民族融合是民族之间自然的交流,因此可排除④。

【正确解答】B

3.下列对文成公主人藏所起作用的叙述,正确的是 ( )

A.使唐与吐蕃结成“患难相恤,暴掠不作”的盟约

B.使唐与吐蕃“和同为一家”

C.为吐蕃经济文化发展作出了贡献

D.加强了唐对吐蕃的管辖

【错误解答】B

【错解分析】“和亲”自古就是中央处理民族关系的一种有效手段,汉朝有昭君出塞,唐朝有文成公主、金城公主入藏等,这些事迹在历史上都留下了很高的评价,对和谐民族关系发挥了重要作用。本题考查考生对唐与吐蕃关系的认识。A、B两项与文成公主入藏无直接关系,不是其直接影响;D项说法错误,唐朝未行使对西藏的管辖权。

【正确解答】C

4.宋辽通过澶渊之盟维持了较长时间的和平。这次议和的背景是( )

A.辽国财政无力支持战争

B.辽军的进攻受到遏制

C.北宋在财政上非常充足

D.北宋军事占绝对优势

【正确解答】 B

5.宋元时期,民族关系所具有的特征有 ( )

①既有战争,也有议和

②由多民族政权对峙到走向统一

③民族融合进一步加强

④新的少数民族形成

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

【错误解答】B

【错解分析】 一个时期的民族关系有一个时期的特征,要注意概括和比较。本题考查考生对宋元时期民族特征的概括和理解。①表现在宋夏、宋辽、宋金之间的关系方面;②表现在由多民族政权对峙到元朝的统一方面;③是总体特征;④表现在回族的形成上。

【变式训练】

1 下列各项中,不属于宋辽、宋夏、宋金之间“和议”共同点的是 ( )

A.宋朝都要纳“岁币”

B.客观上有利于和平及社会经济的发展

C.缓解了双方的战争状态

D.导致南北对峙局面的形成

l_D解析:宋辽、宋夏议和并没有形成“南北对峙”局面。

2 从社会发展的角度看,宋元时期民族融合的过程,实质上是少数民族的 ( .)

A.汉化过程 B.农业化过程 C.封建化过程 D.内迁杂居的过程

2.C解析:注意“社会发展角度”这个限制条件。A项和B项分别是从民族关系角度和经济发展角度而言的。

3 中华民族具有强大的凝聚力和向心力,下列各项中,最能印证这一点的是 ( )

A.郑成功收复台湾 B.戚继光抗倭 C.元朝的统一 D.土尔扈特部回归祖国

3.D解析:土尔扈特部之所以不远万里重归故土,就是民族凝聚力的作用。

4 西汉是第一个与少数民族“和亲”的王朝,刘氏帝王多次将宗室公主嫁给匈奴单于,历次“和亲”起到的共同作用是 ( )

A.解除了战争的威胁,阻止了匈奴的南下

B.使汉与匈奴建立了长期而稳固的友好关系

C.增强了中原与北部边疆地区的经济文化联系

D.为两汉建立和巩固在西域的统治奠定了基础

4.C解析:A、B两项言过其实,D项在地域上有误,也与史实不符。

5 民族融合是中国历史的主流。下列人物,为我国统一的多民族国家的形成作出突出贡献的是 ( )

①秦始皇 ②努尔哈赤 ③北魏孝文帝 ④渥巴锡

A.①②③ B.②③ C.③④ D.①③④

5.D解析:秦始皇建立统一的多民族的中央集权国家,北魏孝文帝改革的汉化政策,渥巴锡历尽艰辛回归祖国都对统一的多民族国家的形成作出了重要贡献。

6 在处理民族关系问题上,宋代多以议和而求存,导致唐宋两代在民族关系问题上出现不同特点的根本原因是 ( )

A.民族的优劣 B.封建制度的强化 C.民族政策是否正确 D.国力的强弱

6.D解析:国力的强弱决定其内外政策。

【难点突破】l国家的统一与分裂

1.元朝和清朝为维护国家统一所采取措施的相似之处是 ( )

①设立行政机构管理和开发边疆地区 ②加强对西藏的管辖 ③设置专门机构管理台湾 ④抗击外来侵略

A.①②③ B.①③ C.②③ D.①②③④

【解析】本题主要考查学生再认再现能力和分析比较能力,要求熟悉两朝的基本史实。④明显不符合史实,元朝时中国根本没有遭受外来侵略。

【答案】 A

2.下列各项中,哪些体现了分裂割据的倾向 ( )

①安史之乱②“靖难之役”③朋党之争 ④七国之乱⑤“三藩之乱”

A.①④⑤ B.①③④C.①②④⑤D.①②④

【解析】解答本题时,首先必须弄清题目所涉及五大事件的来龙去脉,并从他们的目的去判断这些事件到底是否体现了分裂割据的倾向。解题过程中,须注意区分争夺政权和分裂自立这两种情形,②③就属于统治阶级内部争权斗争,其目的不是为了制造两个国家,不是为了分裂。

【答案】 A

3.1949年国民党当局败退台湾后,台湾问题一直没有解决,美国插手是重要原因之一。美国插手台湾事务的根本目的是 ( )

A.围困社会主义 B.推行“冷战”政策 C.扶植台湾当局 D.维护和扩大美国在亚太的利益,推行霸权主义

4. 模拟)1984年邓小平提出:“统一后,台湾仍搞它的资本主义,大陆搞社会主义,但是,是一个统一的中国。”该观点最能表明的是 ( )

A.“一国两制”只适用于台湾

B.解决台湾问题的前提是一个中国

C.统一是历史发展的趋势

D.反对外国插手中国内政

【解析】 本题考查的是学生对“一国两制”概念的掌握、理解。“一国两制”的前提和基础是“一国”,即中华人民共和国,香港、澳门特别行政区和回归后的台湾特别行政区都是中华人民共和国不可分割的组成部分,直接受中央人民政府的管辖,在国际上代表中国的只能是中华人民共和国及其中央人民政府。

【答案】B

【特别提醒】

在中国历史进程中,国家统一是历史发展的本质和主流。分裂只是暂时的,是支流,即使国家处于分裂时期也孕育着统一的因素。历史的发展最终要走向统一。

现今,台湾问题严重阻碍了中国实现完全统一。台湾问题是国民党发动反共反人民内战的结果,是外国反华势力插手台湾,推行“以华制华”战略,谋求其所谓的全球战略利益与国家利益的结果。但台湾问题是中国的内政,决不允许任何势力予以干涉。我国解决台湾问题,实现祖国完全统一的基本方针是“和平统一,一国两制”,但不承诺放弃使用武力。

【难点突破】2抗击外来侵略的斗争

1.清朝前期我国民族关系的主要特点是 ( )

A.中央设置专职机构管理少数民族事务

B.民族关系稳定

C.边疆巩固,疆域广阔

D.维护祖国统一和民族团结与反外来侵略联系在一起

【解析】 解答本题时,学生首先必须对清朝前期的民族关系作一总体回顾,然后在此基础上再归纳出其特点。清朝前期,一方面平定叛乱,册封首领.,设置机构,另一方面又抗击沙俄和荷兰等国对中国的侵略,所以D项最能反映清朝前期我国民族关系的主要特征。

【答案】D

2.郑成功收复台湾和戚继光抗倭的共同作用是 ( )

①捍卫了国家主权 ②打击了外来侵略 ③维护了国家统一④巩固了中央集权

A.①②③ B.②③④ C.①② D.③④

【解析】戚继光和郑成功都是民族英雄,都在抗击外来侵略方面作出了贡献,所以①②很显然是共同作用。但不同的是,郑成功从荷兰人手中夺回台湾后长期驻守台湾,与中央政府对抗,所以③④很显然不适合对郑成功的评价。

【答案】C

3.中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,下列能体现这一观点的有 ( )

①中国战场拖住日本总兵力的三分之二以上 ②中国人民共歼灭日军150多万,占其死伤人数的70%③美国宣布为援助被侵略国家制定的《租借法案》适用于中国④苏联出兵击败日本关东军

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①②③④

【解析】 本题主要考查学生的综合分析能力和判断能力。世界反法西斯战争是相互联系的,说中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,既要看中国军民对反法西斯战争所作的贡献,又要看中国抗日战场与其他国家反法西斯斗争的联系。解答本题时,①②很容易断定,③④之所以是依据之一,是因为中国战场的战争与美、苏反法西斯战争息息相关,故③④也应入选。

【答案】D

4. )中国人民取得抗日战争的完全胜利,说明了 ( )

A.全民族抗战是取得抗战胜利的基本保证

B.民主联合政府是取得抗战胜利的政治保证

C.中国半殖民地半封建社会的历史从此结束

D.中国人民取得了新民主主义革命的彻底胜利

【解析】 本题考查的是学生对抗战取得完全胜利的认识问题。B项民主联合政府在抗战过程中没有成立;C项中国半殖民地半封建社会结束于中华人民共和国成立;D项中国人民取得新民主主义革命的彻底胜利是在1956年三大改造完成后,中国进入社会主义初级阶段。A项是抗战取得胜利的主要原因和根本保证。

【答案】A

【2012名师预测】

一、选择题

1 春秋时期的诸侯争霸促进民族融合主要体现在( )

A.汉族政权“尊王攘夷”抵制边地各族

B.犬戎攻破西周都城镐京,帮助推翻汉族政权

C.华夏族与其他各个民族接触频繁

D.少数民族大量迁往内地与汉族杂居

1.C解析:争霸战争打破原来的疆界,造成人口的大量流动,华夏族与其他民族有了更多的接触。

2 下列做法中,既有利于封建经济发展,又有利于封建国家统一的是 ( )

A.秦始皇下令在全国推广使用小篆

B.西汉初年郡国并行制度

C.秦始皇统一货币和度量衡

D.汉武帝削弱王国势力

2.C解析:注意正确选项应同时具备两个条件——有利于国家统一和经济发展。

3 20世纪70年代,我国考古工作者曾先后在长沙马王堆和山东临沂发掘出土了西汉时期的帛画,虽然两地相隔千里,但这些画从内容到风格都极为接近,这表明 ( )

A.南方文化影响深远

B.中原文化对南方影响很大

C.秦汉统一后各地区文化融合呈加强的趋势

D.秦汉绘画艺术丰富多彩

3.C解析:秦汉大一统,使南北方有了经济文化的交流。

4唐以前的政府一般采取“贵中华,贱夷狄”的民族政策,而唐政府则“抚九族以仁”,这表明 ( )

A.唐政府实行开明的民族政策

B.唐朝国力十分强大

C.唐朝支持少数民族建立自己的政权

D.唐政府注重利用少数民族保卫边疆

4.A解析:唐政府的民族政策较以前的朝代更开明。

5 与西汉相比,唐朝民族关系的突出特点是 ( )

A.通过和亲的手段有效地加强对边疆的管辖

B.采用册封的方式使少数民族首领臣服

C.凭借先进的经济文化形成对周边民族的巨大的向心力

D.通过互派使者的方式与少数民族保持友好关系

5.C解析:唐民族关系较之西汉最突出的特点就是因其先进经济文化而形成的对周边民族的巨大向心力。

6 隋唐时期,汉族与边疆各族政权交往空前频繁的前提是 ( )

A.边疆各族接受唐朝中央的管辖

B.中央王朝推行较为开明的民族政策

C.唐朝城市众多吸引了少数民族

D.唐朝用武力征服边疆各族

6.B解析:这一时期的中央政府能够善待周边少数民族,使得他们愿意与中央政府往来。

7 今西藏和台湾在元朝时分别由什么管辖 ( )

A.宣政院、台湾府 B.宣政院、澎湖巡检司 C.理藩院、福建省 D.理藩院、澎湖巡检司

7.B解析:西藏在元朝时作为宣政院的辖地,台湾则由澎湖巡检司管辖。

8 唐朝与吐蕃的友好关系不包括 ( )

A.通婚联姻 B.经济文化交流 C.会盟 D.共同镇压“安史之乱”

8.D解析:参与共同镇压“安史之乱”的民族是回纥,而非吐蕃。

9 1683年康熙帝命清军进入台湾,对这件事最确切的评价是 ( )

A.清除明朝残余军事力量

B.扑灭反清武装

C.抵抗外来势力的入侵

D.有利于多民族国家的统一

9.D解析:清军进驻台湾之前,台湾与中央政府是分立的,由郑氏驻守,清军进驻台湾,结束了这种状况,实现了台湾与大陆的统一。

10 我国古代居民的大规模迁移活动主要有两个流向:一是由北方草原迁入黄河流域;一是由黄河流域迁入长江以南。这两种迁移的相同作用是 ( )

A.促进民族融合 B.加剧民族矛盾 C.促进经济发展 D.人口分布趋于平衡

10.A解析:本题易错项是C项,北方草原的游牧民族较落后,他们迁入黄河流域并不能促进经济的发展。

11 下列对明清时期“改土归流,,的叙述正确的是( )

A.明朝时我国西南大部分地区实行了“改土归流”

B.清朝主要是在西藏地区推行“改土归流”

C.康熙帝平息“三藩之乱”就是“改土归流”的具体表现

D.“改土归流”有利于统一的多民族国家的巩固和发展

11.D解析:注意教材中的表述,解题时可用排除法。

12辽、夏、金政权在历史上的相同点有 ( )

①既保留本民族习俗,又接受汉族先进文化

②对汉人与族人采取“分治”的做法

③与北宋和南宋进行了长期战争

④都促进了边疆地区的开发

A.②③ B.①④ C.③④ D.①③

12.B解析:①④是三者在民族发展过程中的相同特点。②仅是辽政权的做法:③说法错误,例如辽夏并未与南宋进行长期的战争。

13下列哪些改革为后世结束分裂、实现大一统创造了条件 ( )

①商鞅变法②北魏孝文帝改革 ③北周武帝改革 ④后周世宗改革 ⑤王安石变法

A.①③ B.①③④ C.②③⑤ D.①②③④⑤

13.A解析:历史上结束分裂、实现大一统的王朝有秦、西晋、隋、元四朝,其中,秦的统一得益于商鞅变法,隋的统一得益于北周武帝改革。并且秦国与秦朝、隋朝与北周在政权上具有继承性,符合题意。其他几项改革后并未出现后世的大一统局面。

14下列制度和措施,对我国统一多民族国家的巩固和发展起过积极作用的有 ( )

①郡县制 ②行省制度 ③僧官制度 ④改土归流

A.①②③④ B.②④ C.①②③ D.①②④

14.A解析:注意理解重要制度和措施对国家、民族的作用。

15 我国古代历史上,造成分裂割据的因素有 ( )

①自然经济的分散性 ②政治的腐朽黑暗 ③统治阶级内部争权夺利的斗争④地方势力的膨胀⑤民族战争和农民起义 ⑥外国侵略势力的入侵

A.①②③④ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥

15.D解析:注意从不同角度和不同层面去分析其原因,本题易错点是⑥,不少同学忽视了荷兰侵略台湾而造成台湾与大陆分离的史实。

16 促使隋唐时期我国统一各民族国家进一步发展和巩固的因素不包括 ( )

A.许多民族政权建立,开发了祖国边疆地区

B.交通发达,密切了中原与边疆地区的往来

C.统治者推行较为开明的政策

D.外来民族与汉族等融合成新的民族

16.D解析:A、B、C三项出现于隋唐时期;D项出现于元朝,应排除。

17 抗日战争时期,为保证成吉思汗陵的安全,国民政府决定将成吉思汗灵柩西迁。1939年6月21 ,成吉思汗灵柩到达延安,陕甘宁边区政府举行祭典,毛泽东等中共领导人敬献了花圈。中共的行为在当时最大的意义在于 ( )

A.充分肯定国民党挽救并保护文物的举措

B.充分肯定成吉思汗的历史地位

C.强调民族团结以共同抵御外侮

D.表达与国民党合作的诚意

17.C解析:成吉思汗是中华民族共同敬仰的杰出人物,中共此举是为了强调民族意识和民族团结,共赴国难。

18 新中国成立以后,中国共产党在少数民族聚居地区进行民主改革,实行民族区域自治,提供经济援助,普及文化教育,其出发点是 ( )

A.帮助各少数民族推翻旧制度

B.实现民族平等,加强民族团结

C.真正落实民族区域自治政策

D.促进各民族的共同繁荣

18.D解析:经济基础决定上层建筑,各民族共同繁荣,更有利于民族平等、民族团结。

19 下列关于台湾问题的形成与解决的叙述中,正确的是 ( )

①台湾问题是中国内战的遗留问题,完全是中国内政②台湾问题由于涉及到美、日等国,实际已成为一个国际问题③我国政府最初是为解决台湾问题而提出“一国两制”原则④目前台湾岛内的台独势力和外国反华势力是阻碍中国统一的主要障碍

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

19.B解析:台湾问题完全是中国的内政,而不是国际问题。

20 下列关于港澳台地区的说法中,正确的一项是( )

A.“一国两制”首先是针对香港问题提出来的,同样也适应于台湾

B.中国之所以能够收回港澳,主要是因为租期已满,条约过期

C.台湾问题的形成与港澳问题的形成基本相似

D.国民党主席连战和亲民党主席宋楚瑜参访大陆,说明两岸的交流合作是两岸人民的意愿

20.D解析:“一国两制”首先是针对台湾提出来的;港澳的收回,主要是中国实力和国际地位的提高;台湾问题是因内战而形成的,而港澳问题则是西方殖民者的侵略所造成的,故A、B、C三项都不正确。

二、非选择题

21 以下三幅图的阴影部分反映了我国古代某一少数民族在不同时期的统治区域。结合该民族自身的发展及其与周边民族的关系,说明各图形成的原因,并谈谈你的认识。

21.(1)原因:图(一):唐朝时期,族的黑水部强大起来,向唐朝纳贡;唐在此设黑水都督府,任命其首领做都 督,统治黑龙江下游两岸。图(二):黑水部在契丹建国后,被称为女真;完颜部发展起来,首领完颜阿骨打建立金朝;1125年,金灭辽;1127年,金灭北宋,攻南宋;南宋军民抗金,腐朽的南宋王朝向金议和,双方划定疆界,形成宋金对峙局面。图(三):明朝后期,建州女真强大起来,首领努尔哈赤统一女真各部,推行八旗制度,建后金政权,同明朝争夺辽东;皇太极继位。改女真为满洲,建立清朝。清朝打败明末农民军,逐步统一全国;清朝加强对边疆地区的管理,平定少数民族反动贵族的叛乱;抗击沙俄入侵,维护多民族国家,成为亚洲东部最大的国家。

(2)认识:祖国历史是各族人民共同创造的,国家统一、民族融合是中国历史发展的主流。

22 阅读下列材料

材料一:清初,在东南沿海抗清的郑成功……经过激烈战斗,打败荷兰殖民者。1662年,台湾回到祖国怀抱。

材料二:郑成功收复台湾后,将军队分到各处去屯田垦荒。他还派农师向少数民族传授汉族先进的农业技术。郑成功还积极发展商品生产。后来,台湾的制糖、烧瓦、晒盐都有相当规模。

——上述二则材料均引自人教社高中教材《中国古代史》

材料三:1664年,清军攻占金门、厦门等地,并试图招降郑经(郑成功之子)。郑经表示愿称臣纳贡,但要求保持独立状态。“三藩之乱”时,郑经曾应耿精忠(“三藩”之一)之邀派兵助叛,进攻广东。郑经及其后继者一直据守台湾,直至最终被清军击败,1683年清军进驻台湾。

——据福建人民出版社《中国古代史》

材料四:1962年,国民党元老于右任病重时在台湾写下《望大陆诗》:“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”

——于右任《望大陆诗》

请回答下列问题:

(1)根据材料一、二,你是怎样评价郑成功收复和经营台湾的

(2)根据材料三,你是怎样认识郑成功及其子孙据守台湾的

(3)依据材料四说明于右任的诗表达了什么样的意愿 说明了什么问题

(4)台湾与大陆的分离状况是如何形成的

(5)我国政府解决台湾问题的基本政策是如何形成的 当今解决台湾问题有赖于海峡两岸的合作。合作的最基本的前提是什么

22.(1)郑成功打败了荷兰殖民者,使台湾回到祖国的怀抱,从而维护了国家主权,是民族英雄。郑成功收复台湾后,在那里发展农商,传播汉族先进的生产技术,促进了台湾的开发和经济的发展。

(2)郑氏祖孙,特别是郑成功父子据守台湾,抗拒清军的统一,并派兵助叛,实际上是一股割据势力,违背了统一的历史大趋势。

(3)表达了于右任思念故乡、渴望祖国统一的愿望。说明两岸的统一是人心所向,大势所趋。

(4)1949年,随着人民解放战争的节节胜利,国民党当局败退台湾;朝鲜战争爆发后,美军第七舰队进入台湾海峡,阻挠人民解放军解放台湾;此后,美国政府不断或明或暗地支持台湾当局,使台湾问题迟迟得不到解决。

(5)政策形成:1979年元旦,全国人大常委会发布《告台湾同胞书》,提出和平解决台湾的方针。20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”。最基本的前提是一个中国。

23 在中国古代史上,有统一也有分裂,但统一是主流。

请依据有关史实回答下列问题:

(1 )指出古代影响巨大而深远的三次大统一局面形成的标志。

(2)分析说明三次大统一局面出现的共同原因。

(3)纵观三次大统一,对我们今天最终实现国家的统一有何借鉴意义

23.(1)标志:①公元前221年,秦灭六国,统一全国。②公元589年,隋灭陈,结束了长期分裂局面。③公元1279年,元军消灭南宋最后~支抵抗力量,全国实现统一。

(2)原因:①人民反对战争,渴望统一。 ②尽管处于分裂时期,但局部或某些割据政权的经济仍处于发展之中,为后来的统一奠定了物质基础。③分裂时期客观上存在着民族频繁交往,民族融合增强,有利于后来的统一。

④杰出历史人物如秦王赢政、隋朝杨坚、元朝忽必烈的雄才大略、远见卓识在统一过程中所起的积极作用。

⑤三朝统一前都储备了比较强大的军事实力,最终通过战争实现了统一。

(3)借鉴意义:①发展经济实力,为统一奠定坚实的基础。②争取政治优势,为统一创造有利的社会条件。③增强军事实力,为统一提供可靠的保证。

24中国古代各朝中央政府都注重对边疆地区的开发和管理,各族人民也为开发边疆作出了重要贡献,促进了统一多民族国家的发展。试以唐宋为例,概括说明封建统治者和各族人民为边疆的开发做出了哪些方面的努力 起了什么样的作用 (不得罗列史实)

24.①政府在边疆地区设立行政机构,加强对边疆地区的管辖,从而发展和巩固了统一多民族的国家,有利于民族融合。

同课章节目录