第一章第5节 科学探究 同步练习 含解析(优生加练)

文档属性

| 名称 | 第一章第5节 科学探究 同步练习 含解析(优生加练) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 348.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-07 14:57:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学七上第一章第5节 科学探究同步练习(优生加练)

一、单选题

1.保存不当的食品表面很容易发霉,霉菌的生活受哪些环境因素的影响呢?某实验小组进行了实验探究,有关叙述正确的是(? )

组别 甲 乙 丙

实验处理 将烤干的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在25℃环境里 将新鲜的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在25℃环境里 将新鲜的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在0℃环境里

实验结果 不发霉 发霉 不发霉

A.?甲与乙两组实验探究的问题是温度对霉菌生活的影响

B.?该实验提示我们,低温和干燥有利于食品的储存

C.?甲与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的温度

D.?乙与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的水分

2.市场上的防晒霜都宣称可以防晒。暑假期间,某校初中学生外出徒步旅游,准备借此机会做一个关于某品牌防晒霜的实验,看它是否有效。其中四位同学的实验方案如下表:你认为最为合理的实验方案是(????? )

实验人 实验方案

小科 一只手背上涂上防晒霜,另一只手不涂。一天后,比较两只手背的灼烧程度。

小英 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。比较这二天手背被灼伤的程度。

小玲 在同学的手背上涂上防晒霜,自己不涂。一天后,比较自己手背与同学手背被灼伤的程度。

小红 手心上涂上防晒霜,手背上不涂。一天后,比较手心与手背被灼伤的程度。

A.?小科?????????????????????????????????????B.?小英?????????????????????????????????????C.?小玲?????????????????????????????????????D.?小红

3.某生物兴趣小组探究“光照对蚯蚓生活的影响”,设计的实验方案如下表,其中需要修改的内容是(? )??

蚯蚓数量 光照条件 温度 土壤

20只 阴暗 适宜 一层湿土

20只 明亮 适宜 一层干土

A.?蚯蚓数量????????????????????????????????B.?光照条件?????????????????????????????????C.?温度????????????????????????????????D.?土壤

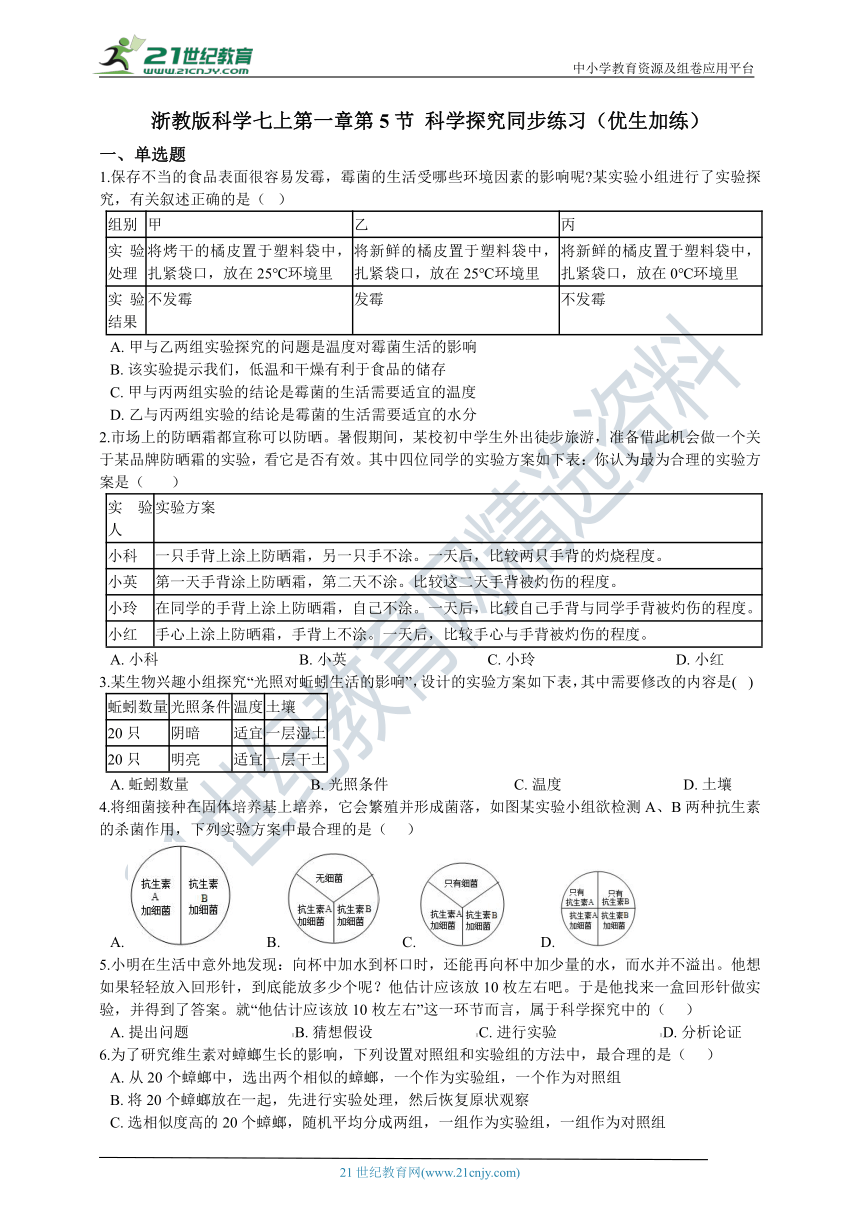

4.将细菌接种在固体培养基上培养,它会繁殖并形成菌落,如图某实验小组欲检测A、B两种抗生素的杀菌作用,下列实验方案中最合理的是(??? )

A.?????? B.? C.??????????D.?

5.小明在生活中意外地发现:向杯中加水到杯口时,还能再向杯中加少量的水,而水并不溢出。他想如果轻轻放入回形针,到底能放多少个呢?他估计应该放10枚左右吧。于是他找来一盒回形针做实验,并得到了答案。就“他估计应该放10枚左右”这一环节而言,属于科学探究中的(??? )

A.?提出问题???????????????????????????B.?猜想假设???????????????????????????C.?进行实验???????????????????????????D.?分析论证

6.为了研究维生素对蟑螂生长的影响,下列设置对照组和实验组的方法中,最合理的是(??? )

A.?从20个蟑螂中,选出两个相似的蟑螂,一个作为实验组,一个作为对照组

B.?将20个蟑螂放在一起,先进行实验处理,然后恢复原状观察

C.?选相似度高的20个蟑螂,随机平均分成两组,一组作为实验组,一组作为对照组

D.?实验组的蟑螂喂食含维生素较多的食物,对照组的蟑螂喂食含蛋白质较多的食物

7.进行实验探究时,若要使已获得的探究结论更具有说服力,下列做法通常无效的是(??? )

A.?增加自变量的数量????? B.?同一实验者重复实验?????

C.?增加实验样本的数量????? D.?不同实验者重复实验

8.小明在观察蚊子的幼虫孑孓的生活习性时,发现了孑孓要经常浮到水面,他猜想“孑孓经常浮到水面可能跟温度有关”。为了求证假设是否正确,设计了下表所示的四种实验方案,其中正确的是(?? )

序 号 烧?? 杯 水量(ml) 孑孓(只) 光?? 线 温度(℃)

A 甲 400 20(大) 光照下 28

乙 300 20(小) 黑暗处 20

B 甲 400 20(大) 光照下 28

乙 400 20(大) 黑暗处 28

C 甲 300 10(大)、10(小) 黑暗处 20

乙 300 10(大)、10(小) 黑暗处 28

D 甲 300 20(小) 光照下 20

乙 400 20(小) 黑暗处 20

A.?A???????????????????????????????????????????B.?B???????????????????????????????????????????C.?C???????????????????????????????????????????D.?D

9.小明肚子疼到医院里看医生时,通常医生问哪里疼、有无拉肚子、是否感觉疲劳,然后用手去触摸一下,并叫他去测体温、化验血液、大便等,医生采取这些行动的直接目的是为了( ??)

A.?建立假设???????????????????????????B.?提出问题???????????????????????????C.?收集证据???????????????????????????D.?制定计划

10.某小组在探究“蚯蚓的运动”中,作出的假设是:蚯蚓在玻璃板上比在粗糙纸上运动速度更快,可是实验结果却相反。对此该小组应( ???)

A.?放弃自己的实验结果????????????????????????????????????????? ??B.?进一步查找资料并重新作出假设

C.?适当修改实验结果以保持与原有假设一致??????????? D.?不管实验结果,直接根据假设得出结论

11.有蚂蚁和草莓两种生物,如果蚂蚁会爬到草莓的根上,并据此探究蚂蚁和草莓之间的关系。探究过程的第一步应该是(?? )

A.?观察蚂蚁在草莓上的行为

B.?作出蚂蚁吃草莓根的假设

C.?提出蚂蚁是否吃草莓的问题

D.?记录蚂蚁是否吃草莓根情况

12.某种鸟类在营巢时,若发现巢内有破蛋,会将蛋壳远远弃置于巢外。为了解此种行为是否与巢的安全有关,科学家将蛋放于野地上,在其旁放置蛋壳,观察其被天敌吃掉的比率,下表为实验结果。

蛋壳与蛋的距离和被天敌(乌鸦)吃掉的比率

蛋壳与蛋的距离(cm) 被乌鸦吃掉的蛋(颗数) 没有被乌鸦吃掉的蛋(颗数) 被吃掉的比率(%)

15 63 87 42

100 48 102 32

200 32 118 21

根据表中的数据所作的推论,正确的是(??? )

A.?蛋与蛋壳的距离不影响天敌吃蛋的比率

B.?蛋壳有助于天敌发现蛋,增大了蛋被吃掉的机会

C.?蛋壳离蛋越远,越可防止细菌滋生,降低蛋被感染的机会

D.?蛋壳离蛋越远,蛋被天敌吃掉的机会越大

13.下列有关“探究温度对青蛙卵孵化的影响”实验方案中,不合理的步骤是(?? )

A.?取青蛙卵300枚,随机均分成6组

B.?将它们分别放入6只烧杯中,加入等量且适量的河水

C.?将各烧杯中的水温分别控制在15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃

D.?将各烧杯放在阳光充足的地方,1天后统计并记录各烧杯中青蛙卵的孵化数量

14.小明和小华分别购买了两种橡胶球,小明说:“我的弹性比你的好”。小华说:“我希望你能证实你的说法”。小明可选择下列哪个方案来解决这个问题( )

A.?把它们向墙掷去,测量它们反弹时离墙的距离

B.?用手触摸,看哪一个较硬

C.?让它们同时从离地面等高处自由坠下,观察哪一个反弹得高

D.?把它们掷向地面,测量它们反弹的高度

15.你捉到了一些蚯蚓,但明天上实验课时才会用。那么今天晚上你用下列哪种处理方法能够让蚯蚓存活时间最长( )

A.?将蚯蚓放在装有干木屑的烧杯中,用纱布盖上

B.?将蚯蚓放在留有少量水的矿泉水瓶中,并拧紧瓶盖

C.?将蚯蚓放在装有小石子的花盆中,并喷洒大量的水

D.?将蚯蚓放在装有湿润土壤的烧杯中,用纱布盖上

16.小梅家有一批盆栽的郁金香,过去一直开红色花,现在却开出了紫花,有人认为这是土壤中缺水引起的,但小梅经过一段时间补充水分后,还是开紫花.这说明实验结果与原来的假说是不符合的,最好的处理方法是()

A.?实验不成功,停止探究???????????????????????????????????????B.?修改实验过程,使之与假说相符

C.?修改结果,使之与假说相符????????????????????????????????D.?修改假说,重新实验

17.某同学用如图所示装置探究可燃物燃烧的条件,得到以下实验事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)才能燃烧的实验事实是()

A.?①②?????????????????????????????????????B.?②④?????????????????????????????????????C.?①④?????????????????????????????????????D.?③④

二、填空题

18.将完全相同的四块金属片甲、乙、丙、丁,按如图所示方式放置,若将甲表面涂成白色,乙、丙、丁表面涂成黑色,则在阳光下暴晒一段时间后,比较它们的温度。?

(1)比较甲、乙,温度较高的是________,判断依据是________。

(2)比较乙、丙、丁,温度最低的是________,判断依据是________。

19.将甲、乙、丙三只试管装入等量的同种食物,分别放置在冰箱和常温下,________试管中的食物最先腐败变质。甲、乙对照的变量是________,乙、丙对照的变量是________。

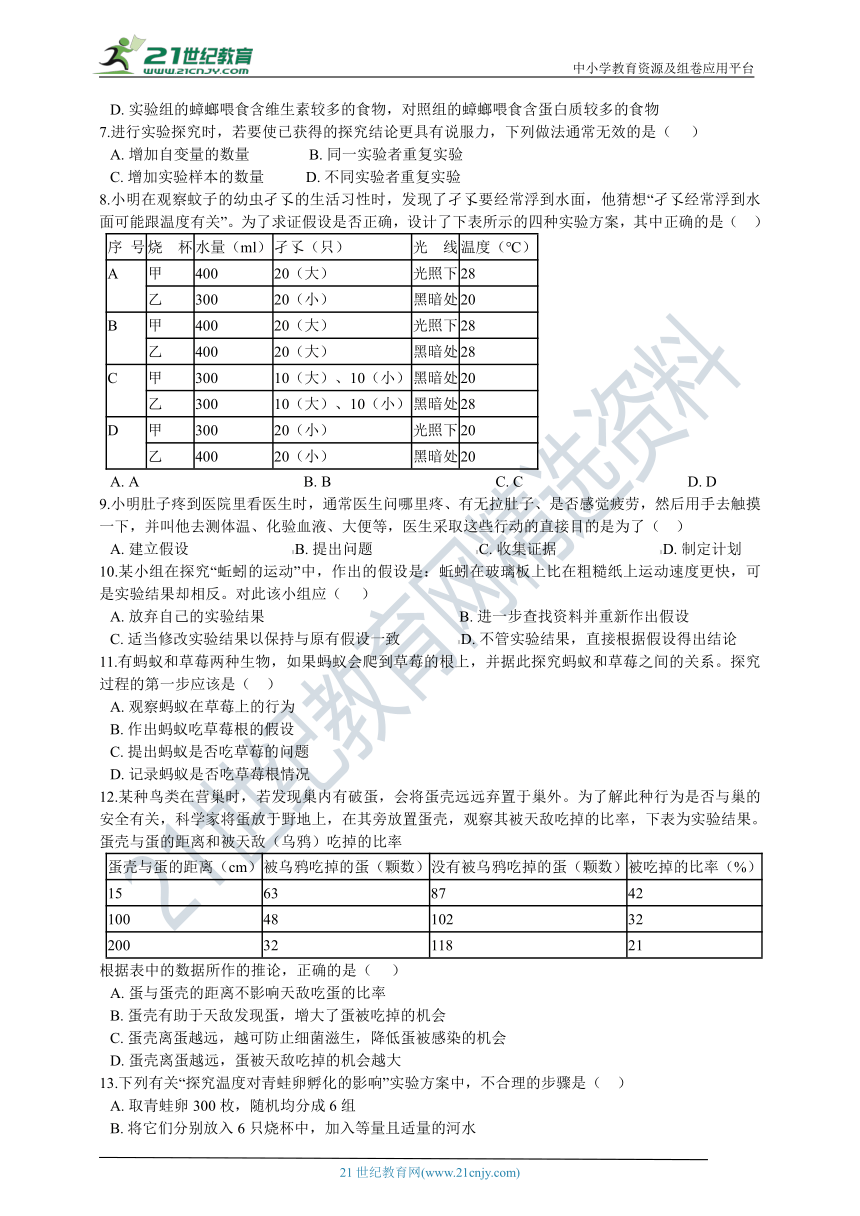

20.某同学想探究“馒头在口腔中的变化“,他进行了三种处理,如图所示:Ⅰ.将馒头碎屑与唾液放入①号试管中,充分搅拌;Ⅱ.将馒头碎屑与清水放入②号试管中,充分搅拌;Ⅲ.将馒头块与唾液放入③号试管中,不搅拌。

(1)以“牙齿的咀嚼、舌的搅拌"为变量时,________和________?是一组对照实验。

(2)若将3支试管都放入37℃的温水中,5~10分钟后取出,滴加碘液并摇匀,最终会发现________号试管不变蓝 ,这是因为________。

(3)①和②号试管都进行了充分搅拌,这相当于口腔中________的作用。

(4)①号试管和②号试管进行对照实验,是为了探究________对馒头的消化作用。

21.科学兴趣小组了解到植物的茎具有背离地面向上生长的特性。查阅资料发现,玉米幼苗能在黑暗中生长较长时间,是一种比较好的实验材料。于是他们利用玉米幼苗、大纸板箱等器材进行实验,以验证玉米的茎具有背地生长的特性。请你按照表中的实验方案设计要求,完成相应的实验操作步骤。

步骤 实验操作 实验方案设计要求

步骤一 选择10盆长势良好且大小相近的玉米幼苗,随机平均分成两组,分别为A组和B组 选择合适的实验材料

步骤二 ⑴________ 设置对照实验

步骤三 ⑵________ 排除影响实验结果的主要因素的干扰

步骤四 ⑶几天后,观察________并做好记录 观察和记录实验现象

步骤五 比较A、B两组的实验结果,得出结论 获取事实和证据并得出结论

22.自然正在向人类发出“警报”。

【材料】2020年2月9日,巴西科学家在南极西摩岛测得高达20.75℃的气温,再次刷新了南极大陆气象观测记录温度的最高值。

【材料二】2020年2月底,南极地区又有新消息:气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化。

【材料三】气温随着海拔的升高而降低,以前在海拔5000m以上植物很难生存。但研究人员发现,近年来珠穆朗玛峰附近,海拔5000m至5500m范围内的植被显著增加。

(1)材料二中,积雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深,________。

(2)从上述材料中可以判断,_______是植物得以生存的决定性因素之一。(填字母)

A.海拔

B.纬度

C.温度

23.为了研究影子长度与哪些因素有关,某科学兴趣小组的同学做了如图实验:在水平地面上竖直固定一根长杆,长杆上装有一个可以上下移动的点光源A,再在地面上竖立一根短木条(短木条始终低于点光源A)。保持短木条的长度和点光源到短木条的距离S不变,该同学将点光源A从图示位置逐渐向上移动,测得数据如下表:

点光源的高度H/厘米 20 30 40 50 60

? 影子长度L/厘米 30 15 10 7.5 6

(1)实验中短木条影子的形成是由于________。

(2)分析上述实验数据可以发现:在点光源逐渐上移过程中,影子长度L________。(选填“变长”、“变短”或“不变”)。

(3)图中S可表示点光源到短木条的距离。如果要研究影子长度L与点光源到短木条的距离S的关系,应保持相同的变量有________。

24.近期为保证教室空气新鲜、清洁,经常进行开窗通风,每天进行至少一次消毒。某科学拓展课程研究小组欲用培养皿收集教室空气中的细菌,以了解教室内不同高度空气中细菌的分布情况。

资料1:空气中的微生物在重力等作用下,可以一定程度地沉降。

资料2:实验室通常用普通肉汤培养基培养细菌以满足生长繁殖过程中对营养所需。

【实验探究】

①配制培养基:将普通肉汤培养基在培养皿中制成平面状;

②将上述培养基进行无菌处理;

③设置一个对照组(放置于无菌环境)和若干实验组,进行相关操作;

④将各组培养皿置于37℃恒温箱中培养一段时间,统计各组培养皿上菌落的平均数。

【分析与反思】

(1)步骤③中,实验组的操作是将各实验组培养皿________。你预期的实验结果是________。

(2)若在某次调查中,对照组的培养皿上出现了6个菌落。你认为可能的原因是________。某一实验组培养皿上菌落平均数为52个/培养皿,而对照组的一个培养皿上出现了6个菌落。若将46(即52一6)个/培养皿作为本组菌落数的平均值,该做法________(选填“正确”或“不正确”)。

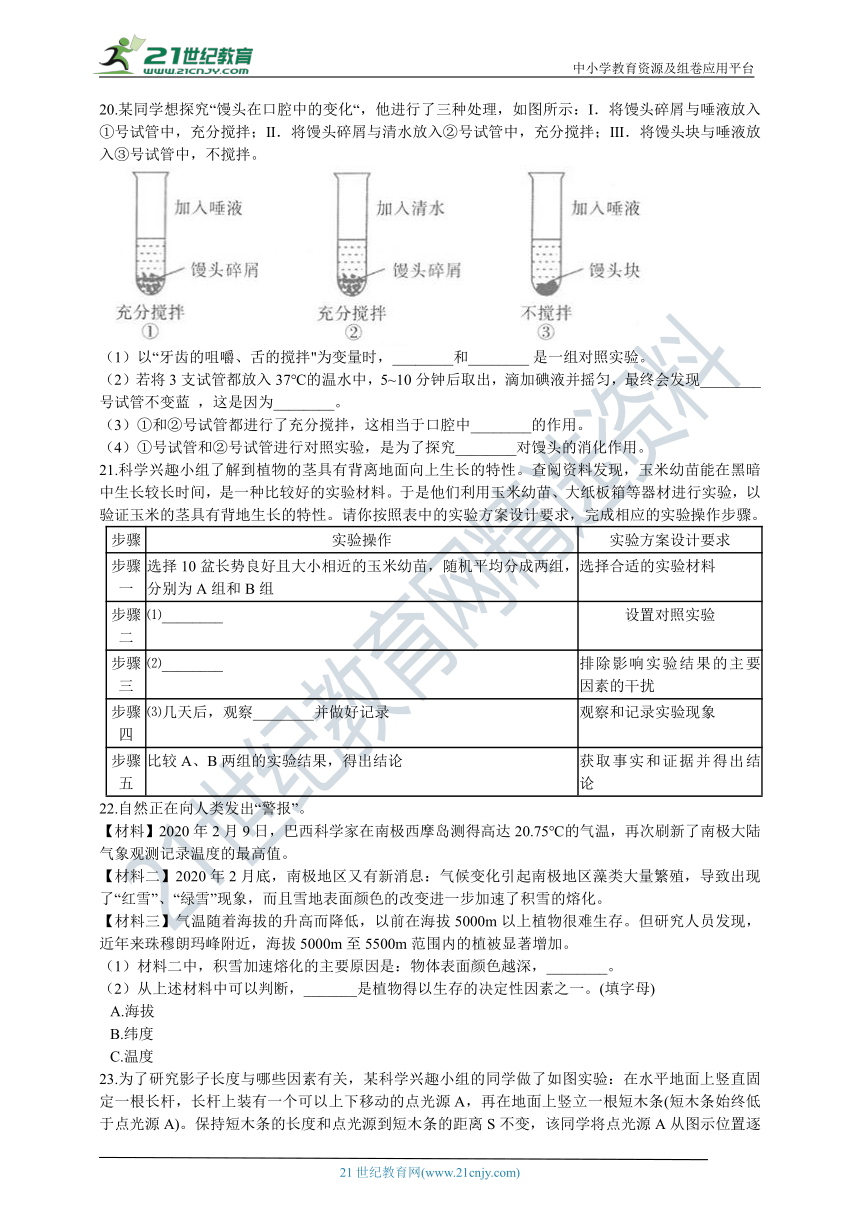

25.喇叭虫是一种淡水中的单细胞生物,具有较强的再生能力。其形态特点如图所示。某中学生物小组想探究“细胞完整性是维持单细胞生物正常生命活动的前提条件”,于是设计了如下实验方案:

?

(一)将100只喇叭虫分成甲、乙两组,甲组不做任何处理,乙组按照图示进行分割。

(二)将甲、乙两组喇叭虫放在相同的适宜条件下培养相同的一段时间。

实验结果:甲组喇叭虫存活正常;乙组分割后的喇叭虫,①、③段在一段时间后死亡,只有②段再生出完整个体,继续存活。

请根据此实验,回答下列问题:

(1)本实验中设置的甲组喇叭虫为实验的________。

(2)在选取实验材料时,没有选择2只喇叭虫分成甲、乙两组实验,而是选择了100只均分成两组,为什么?________。

(3)在进行分割后,将甲、乙两组喇叭虫放在相同的适宜条件下培养相同的一段时间,这样做的目的是________。

26.取一条活蚯蚓,放在玻璃板上,观察蚯蚓的外部形态及运动。

(1)用手触摸蚯蚓的腹部,会有凹凸不平的感觉。用放大镜观察,可以看到腹部有许多小突起,这些小突起就是________。

(2)在实验过程中,应该经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓的体表,这是因为蚯蚓是靠________呼吸。

(3)实验后应该如何处理蚯蚓?________。

三、解答题

27.鱼儿的生活离不开水,鱼类受精卵的孵化受水温影响很显著,下列表格和曲线图是某种鱼的受精卵在不同水温中孵化的实验结果:

水温(℃) 14 18 22 26 30 34 38 42

平均孵化率(%) 0 55 70 92 84 56 6 0

请根据图表数据分析回答下列问题:

(1)该种鱼的受精卵在水温为________℃时平均孵化率最高。

(2)若将14℃和42℃两组鱼受精卵所处的水温分别逐步调节到26℃,结果14℃组的能孵化出鱼苗,而42℃组的不能孵化出鱼苗,原因是:42℃组的鱼受精卵________。

(3)分析如图,水温在18~34℃之间时,鱼受精卵平均孵化时间与水温的关系是________。

28.龟卵的孵化往往受环境温度的影响。为探究温度对某种龟卵孵化时间、孵化成活率及孵出性别的影响,研究者将数目相同的五组龟卵分别置于不同温度下孵化,结果如图所示。

(1)龟卵较大,卵内含有水分,卵外有坚韧的________保护,发育摆脱了对水的依赖,这是龟适应陆地生活的重要原因之一。

(2)据图甲判断,龟卵孵化的最佳温度范围为 29℃~ 31℃,原因是________。

(3)据图乙分析,该种龟在温度 25-33℃范围内,性别分化的规律是________。

(4)与龟一样,也通过产卵繁殖后代,卵表面有卵壳的另一个动物类群是________。

29.种子的萌发除受温度、水分、空气等非生物因素影响外,是否还受其他生物因素影响呢?有人就这一问题进行了实验研究,下表是他们的实验结果,请分析回答:

注:有蒜汁是指在各培养皿中加入了2克碾碎的大蒜籽,无蒜汁则未加,实验过程中提供种子萌发的适宜条件。

(1)该实验探究的具体问题是________对种子萌发的影响。

(2)实验结果表明,大蒜汁对________种子的发芽率有较大影响,而对其它三种种子的发芽率没有明显的作用。

(3)请根据本实验的结果从理论上分析:如果在大蒜苗生长到一定高度(此时地下部分已经形成大蒜籽)时,提出两种播种方案:①向间行(即在两行大蒜苗之间)播种莴苣种子;②向间行播种豆角种子。你认为哪种方案更好?为什么?________。

答案解析部分

一、单选题

1.B

解析:控制变量法研究问题时,所设置的对照实验中,只能有一个研究的因素保持不同,而使其它因素相同,实验中出现的结果就是由这一因素引起的。由此可对选项进行判断。

A: 甲与乙两组实验探究的问题是温度对霉菌生活的影响。甲乙两组实验设置了温度相同,水分不同,所以应该研究的是水分对霉菌生活的影响,A错误

B: 该实验提示我们,低温和干燥有利于食品的储存。甲、乙比较可得出霉菌的生长需要水分,乙、丙比较可得出霉菌的生长需要合适的温度,B选项正确;

C: 甲与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的温度,甲与丙水分不同,温度不同不能形成对照,C错误;

D: 乙与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的水分,乙、与丙水分相同,温度不同,研究的是温度,D错误。

故选B

2.A

解析:根据控制变量法设置对照实验可知,对照实验组中需将探究的因素进行控制使之不同,而使其它条件都相同。据此可对四位学生的实验方案做出判断。

实验探究的目的是检验防晒霜的防晒效果,所以需控制涂防晒霜和不涂防晒霜,根据出现的现象判断防晒霜的效果。小科方案“ 一只手背上涂上防晒霜,另一只手不涂。一天后,比较两只手背的灼烧程度”合理,A选项正确。小英方案“ 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。比较这二天手背被灼伤的程度 ”同一只手上难以比较两者的效果,B选项错误。小玲方案“ 在同学的手背上涂上防晒霜,自己不涂。一天后,比较自己手背与同学手背被灼伤的程度 ”不同人的皮肤对光照的反映不同,不能进行对照,C选项错误。小红方案“ 手心上涂上防晒霜,手背上不涂。一天后,比较手心与手背被灼伤的程度 ”手心与手背的皮肤不同,不能进行比较,D选项错误。

故选A

3.D

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

探究光照对蚯蚓生活的影响,即有无光照是变量;而由表格可知,土壤也不同,因此土壤需要改成相同的 ;

故答案为:D。

4.C

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

某实验小组欲检测A、B两种抗生素的杀菌作用,需要空白对照组,即只有菌落,然后是菌落加抗生素A和菌落加抗生素B,观察结果即可;故C符合题意;

故答案为:C。

5.B

解析:科学探究环节包括提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流,从每个环节的认识理解切入解题。

由于探究过程中发现问题:轻轻放入回形针,到底能放多少个呢?对提出的问题猜测“估计应该放10枚左右”这属于科学探究中的猜想假设环节,B符合题意

故答案为:B

6.C

解析:对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验,据此解题即可。

对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量。设置一组对照实验,使实验结果具有说服力,一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理是的就是对照组,实验探究维生素对蟑螂生长的影响,若只选出两个相似的蟑螂做实验,实验结果具有很大的偶然性,同时需要作对比,比如应当选用20只相似度高的蟑螂,随机平均分成两组,一组作为实验组,一组作为对照组?,实验中的变量应当唯一,故两组蟑螂喂食等量食物,实验组维生素含量较多,对照组不含维生素,C符合题意。?

故答案为:C

7.A

解析:根据科学探究的方法和注意事项分析判断。

同一实验重复多次、增加实验样本的数量和不同实验者重复实验,都是通过增加实验次数的方式收集更对的实验数据,能够使得到的结论避免偶然性,增大客观性。而与探究目的无关的自变量增加的再多,对实验结论的得出都没有影响,因此是无效的,A符合题意。

故答案为:A

8.C

解析:实验中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法, 即把多因素的问题变成多个单因素的问题。每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决。

单一变量原则就是在设计的对照实验中,除了已选择实验变量外,其他条件应完全相同,实验中ABD选项的每个选项有两个变量不符合单一变量原则,无法对比,C符合题意。

故答案为:C

9.C

解析:科学探究的步骤有:提出问题、作出假设、设计实验方案、收集事实与证据、检验与评价、表达与交流;

由题中信息“医生问哪里疼、有无拉肚子、是否感觉疲劳,然后用手去触摸一下,并叫他去测体温、化验血液、大便等”可知,这些是医生在收集小明肚子疼的原因的一些证据,属于收集证据,C选项正确。A、B、D错误。

故选C

10.B

解析:科学探究是探索生命的重要方法,探究的过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,应用已有的知识和生活经验对问题作出假设,制定并实施探究计划,根据实验现象,分析结果,得出结论,最后表达交流探究过程和结论。

实验结果不能随意更改,应当实事求是,进行实验探究之后才能得出实验结论,不要嫌实验太麻烦,就放弃进行实验,或者敷衍了事,当实验结果相反时,应进一步查找资料并重新作出假设,B符合题意。

故答案为:B

11.C

解析:科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。?

蚂蚁会爬到草莓的根上,那么对此提出疑问,蚂蚁为什么会爬到草莓的根上,是否因为蚂蚁吃草莓?C符合题意。

故答案为:C

12.B

解析:分析表格可知:蛋壳与蛋的距离越近,被乌鸦吃掉的蛋的数量越多。

A、由表可以看出,蛋壳与蛋的距离越远,被乌鸦吃掉的比率越小,A不符合题意;

B、蛋壳有助于天敌发现蛋,增大蛋被吃掉的机会,B符合题意;

C、蛋壳主要成分是碳酸钙,蛋壳与滋生细菌没有直接关系,与蛋是否为细菌感染也无直接关系,C不符合题意;

D、由表可以看出,蛋壳与蛋的距离越近,被乌鸦吃掉的比率越大, 蛋被天敌吃掉的机会越大 ,D不符合题意。

故答案为:B

13.D

解析:该实验为 对照试验,主要考察学生对控制变量法的掌握。探究某变量对研究对象的影响时,除了该变量不同以外,其他变量均相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.

A 、取青蛙卵300枚,随机均分成6组;

B、 将它们分别放入6只烧杯中,加入等量且适量的河水;

C 、将各烧杯中的水温分别控制在15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃,三步骤 符合控制变量法,得到的 结果具有说服力.

D 充足的阳光会对水温这一变量形成干扰, 而且 一天时间 过短,结果具有很大的偶然性,没有说服力,D 符合题意.

故答案为: D

14.C

解析:橡胶球反弹的距离受到自身弹性和出手时速度的影响,如果要用橡胶球反弹的距离反映弹性的大小就必须保证速度相同,据此判断即可。

A.把它们向墙掷去无法控制出手时的速度相同,故A错误;

B.硬度和弹性之间没有必然联系,故B错误;

C.让它们同时从离地面等高处自由坠下,就可以控制它们出手时的速度相同,那么它们到达地面时速度也相同,这时可以用反弹的高度判断球的弹性大小,故C正确;

D.把它们掷向地面,还是无法控制到达地面时的速度相同,故D错误。

故选C。

15.D

解析:蚯蚓没有专门的呼吸器官,蚯蚓的呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。因此,蚯蚓需要生活在潮湿的土壤中,以保持体壁的湿润。故将蚯蚓放在装有湿润土壤的烧杯中,用纱布盖上的方法,蚯蚓存活时间最长。

故选:D

解答本题的关键是了解蚯蚓的生活习性。

16.D

解析:科学探究的意义应尊重实验事实,当实验结果与原来的猜想不符时,说明猜想是错的,应改变自己的猜想,重新实验进行验证.

当实验结果与原来的假说不符时,应重复试验,应尊重实验结论(实验事实),猜想有可能是错误的,不能为了猜想而修改过程和实验结果,故A.B.C错误;故选D.

17.B

解析:A、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧。二者都不燃烧,无法说明任何问题,故不符合题意;B、②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要达到一定温度,故符合题意;C、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。限制的条件不同,不能说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意;D、③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要空气,而不是说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意。故选B。

进行对比试验验证物质的某种性质时要注意控制的变量要相同,否则无法比较验证。

二、填空题

18.(1)乙;黑色物体容易吸收热辐射

(2)丙;吸收阳光的面积最小

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。被透射的物体为透明体或半透明体,如玻璃,滤色片等。若透明体是无色的,除少数光被反射外,大多数光均透过物体。

(1)甲表面是白色的,可以反射所有的光,而乙是黑色的,会吸收所有的光,所以乙的温度较高;

(2)乙丙丁的表面都是黑色,而丙的被光照射到的面积最小,因此其表面温度最低;

故答案为:(1)乙;黑色物体容易吸收热辐射;(2)丙;吸收阳光的面积最小。

19.乙;温度;空气

解析: 食物腐败变质是由于食物中的细菌、真菌等微生物,或空气中原有的细菌、真菌等微生物,接触到食物,并依附其上利用食物中的有机物,生长和大量的繁殖。

将甲乙丙三只试管装入等量的同种食物,分别放在冰箱和常温下,乙试管中的食物最先腐败,甲放入冰箱,低温限制了微生物的生长和繁殖,食物不易变质。在其他条件都不变的情况下,甲乙之间的不同是温度的不同,所以变量是温度。乙中的玻璃管是直的,空气中的微生物能通过竖直的玻璃管进入到试管内部,引起食物腐败,丙的玻璃管是弯曲的,空气中的微生物很难通过弯曲的管道进入试管内部,在其他量都不变的情况下乙丙之间的变量为空气。

故答案为:乙;温度;空气

20.(1)①;③

(2)①;淀粉转化成了麦芽糖

(3)舌

(4)唾液

解析:为探究馒头在口腔中的消化,该实验设置了两组对照实验:①号试管和②号试管,变量为唾液,目的是探究唾液对淀粉的消化作用;①号试管和③号试管,变量是牙齿的咀嚼和舌的搅拌,目的是探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对淀粉的消化有促进作用。

(1)加入馒头碎屑,相当于牙齿将食物切断、撕裂、磨碎,将馒头碎屑和唾液混合,相当于舌的搅拌; 以“牙齿的咀嚼、舌的搅拌"为变量时,①和③是一组对照实验。?

(2)在37℃左右的条件下,唾液淀粉酶的活性最高, 5~10分钟后,①号试管的淀粉被淀粉酶转化为麦芽糖,加入碘液不变蓝。

(3)①和②号试管都进行了充分搅拌,这相当于口腔中舌的搅拌作用。?

(4)①号试管和②号试管进行对照实验,实验的变量是唾液,目的是为了探究唾液对淀粉的消化作用。

故答案为:(1)①;③? ?(2)①; 淀粉转化成了麦芽糖 ? ?(3)舌? ?(4)唾液

21.将A组玉米幼苗竖放,B组玉米幼苗横放;用大纸板箱罩住A、B两组玉米幼苗,放在温度适宜的环境中培养;两组玉米幼苗茎的生长方向

解析:此题考查生物探究实验,此题为难点也是考点,需要在理解的基础上熟记探究实验的两个原则:设置对照实验、控制唯一变量,即除了变量之外,其他因素都相同。解答此题还需要熟知植物具有向光生长的特性。

(1)根据题意,该实验探究的问题是?茎具有背离地面向上生长的特性, 因此实验的变量是茎的方向不同,所以在设计实验时可以设置一组茎(玉米幼苗)自然直立,另一组茎(玉米幼苗)平放。即A组玉米幼苗竖放,B组玉米幼苗横放。

(2)因为植物的生长具有向光性,所以,为排除光对实验的干扰,需要进行遮光处理,用大纸板箱等罩住A、B两组玉米幼苗,放在温度适宜环境中培养。

(3)培养几天后,观察两组玉米幼苗茎的生长方向,并如实做好记录。

故故答案为:(1)将A组玉米幼苗竖放,B组玉米幼苗横放;(2)用大纸板箱罩住AB两组玉米幼苗,放在温度适宜环境中培养;(3)两组玉米幼苗茎的生长方向。

22.(1)吸收太阳辐射本领越强

(2)C

解析:1、物体颜色不同吸收太阳辐射的能力不同。白色反射所有光,黑色吸收所有光,颜色越深的物体吸热能力越强;

2、材料二和材料三中都有关系植物生长方面的叙述,而三则材料中都是在讲述气温正在逐渐升高,所以可推出植物的生长与气温升高有一定关系;

(1)材料二中有关于积雪加速熔化的信息“ 气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化 ”,所以可推知,积 雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深 ,吸收太阳辐射本领越强;

(2)材料一和材料二都有关于气温的描述,材料二、三都有描述原本并不适合植物生长的区域都有植被的增加,两者联系可知这是由于温度的升高出现的一些变化,说明温度是植物得以生存的决定性因素之一。

故答案为:(1) 吸收太阳辐射本领越强 ? (2)C

23.(1)光沿直线传播

(2)变短

(3)短木条的长度和点光源的高度

解析:(1)光在同一种均匀介质中沿直线传播,现象:小孔成像、影子、日食和月食等;

(2)根据表格数据分析影子长度的变化;

(3)点光源的高度、点光源到短木条的距离、短木条的长度,都会影响影子的长度,根据控制变量法的要求确定保持不变的量。

(1)实验中短木条影子的形成是由于光沿直线传播形成的;

(2)根据表格数据可知,在点光源逐渐上移的过程中,它的高度H不断增大,而影子长度L变短;

(3)图中S可表示点光源到短木条的距离。如果要研究影子长度L与点光源到短木条的距离S的关系,应保持相同的变量有:短木条的长度和点光源的高度。

24.(1)放置在教室不同高度的位置上,暴露相同时间;越低的培养皿中菌落数的平均值越大

(2)可能在步骤②或④过程中出现了污染现象(合理即可);不正确

解析:做实验如果实验中发现对照组出现不应当出现的现象,就不可以进行平均值计算,同时研究细菌实验的过程中,应当避免操作步骤出现污染现象。

?(1)实验探究的是教室内不同高度空气中微生物的分布,其中变量为不同高度,故需在不同高度下放置开盖平板,同时,为了保证单一变量,需要保证开盖放置时间一致。

(2) 若在某次调查中,对照组的培养皿上出现了6个菌落。可能的原因是在操作步骤过程中操作不当导致的出现污染现象,可能是步骤②或④过程。在完全正确的操作情况下,空白对照组中不应出现菌落,若出现菌落,说明操作过程中存在微生物污染,属于实验失误,所有实验数据均不应采用。

故答案为:(1)放置在教室不同高度的位置上,暴露相同时间;越低的培养皿中菌落数的平均值越大 (2)可能在步骤②或④过程中出现了污染现象(合理即可);不正确

25.(1)对照组

(2)防止偶然性

(3)为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的

解析:在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验 ,在实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题?

(1)在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同 的实验,叫对照实验;一组对照实验分为实验组和对照组,实验组是接受实验变量处理的对象组;对照组是不接受实验变量处理的对象组,因此,甲组喇叭虫是对照组,乙组喇叭虫是实验组。

(2)实验时,为了排除偶然性因素的影响,所用的喇叭虫数量不能太少,应多用几只喇叭虫 ,设置重复组,保证实验结果更准确。

(3)为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的 ,应当使对照实验中的实验组和对照组所处的环境中除实验变量不同外,其它条件都相同,因此 ,在进行分割处理后,需将两组喇叭虫培养一段时间,培养过程中要保证培养条件相同,这样做目的是控制单一变量。

故答案为:(1)对照组(2)防止偶然性(3)为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的

26.(1)刚毛

(2)温湿的体壁

(3)放回适合它生存的自然环境中

解析:蚯蚓属于环节动物,由体节构成,靠刚毛运动,靠湿润的体壁呼吸,据此解答。

(1)用手触摸蚯蚓近腹面处,有粗糙的感觉,用放大镜观察发现有许多突起,这是刚毛,它能协助蚯蚓运动。

(2)蚯蚓是用湿润的体壁进行呼吸的,蚯蚓的体壁密布毛细血管,土壤中的氧气先溶解在体表的黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中,体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出,蚯蚓的呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。

(3)蚯蚓是动物,实验完成后,不要虐待它,让它回归自己生长的自然环境中。

故答案为:(1)刚毛(2)温湿的体壁(3) 放回适合它生存的自然环境中?

三、解答题

27.(1)26

(2)已经死亡

(3)随着水温的升高,平均孵化的时间减少

解析:根据表格中数据分析不同水温下鱼类受精卵的孵化率情况,观察曲线图分析在不同水温下鱼类受精卵的孵化时间,思考解答。

(1)根据图表数据可知:该种鱼的受精卵在水温是26℃时,平均孵化率最高,达92%.

(2)若将14℃和42℃两组鱼受精卵所处的水温分别逐步调节到26℃,结果14℃组的能孵化出鱼苗,而42℃组的不能孵化出鱼苗,原因是:42℃组的鱼受精卵已经死亡。

(3)通过曲线图可知:水温在18℃~34℃之间,鱼受精卵平均孵化时间是随着水温的升高,平均孵化时间逐渐减少。

故答案为:(1)26(2)已经死亡(4)随着水温的升高,平均孵化的时间减少

28.(1)卵壳

(2)当温度低于29℃时,龟卵的孵化时间相对较长 当温度高于31℃时,孵化成活率下降

(3)温度升高时向雌性分化,温度降低时向雄性分化

(4)鸟类

解析:1、乌龟的卵是硬壳卵,乌龟属于爬行类,爬行类是真正的陆生脊椎动物,完全摆脱了对水的依赖;

2、从孵化时间和成活率两方面考虑,龟卵孵化的最佳温度范围为 29℃~ 31℃;

3、根据右图中性别与孵化湿度的关系图可进行回答;

4、脊椎动物中只有哺乳类是胎生的,其余四类都是卵生,而有卵壳的是爬行类和鸟类。

(1)龟卵较大,卵内含有水分,卵外有坚韧的卵壳保护,发育摆脱了对水的依赖,这是龟适应陆地生活的重要原因之一;

(2)据图甲判断,龟卵孵化的最佳温度范围为 29℃~ 31℃,原因是当温度低于29℃时,龟卵的孵化时间相对较长 当温度高于31℃时,孵化成活率下降;

(3)据图乙分析,该种龟在温度 25-33℃范围内,性别分化的规律是温度升高时向雌性分化,温度降低时向雄性分化;

(4)与龟一样,也通过产卵繁殖后代,卵表面有卵壳的另一个动物类群是鸟类。

故答案为:(1)卵壳? (2)当温度低于29℃时,龟卵的孵化时间相对较长 当温度高于31℃时,孵化成活率下降 (3)温度升高时向雌性分化,温度降低时向雄性分化 (4)鸟类

29.(1)大蒜汁

(2)莴苣

(3)豆角;大蒜汁对莴苣种子的萌发影响大,对豆角种子的萌发影响很小

解析:利用控制变量法分析问题,一定要注意变量.

(1)实验的变量是有无大蒜汁,所以探究的是大蒜汁对种子萌发的影响;

(2)由图表数据可以看出,无大蒜汁,莴苣发芽率80%,有大蒜汁,莴苣发芽率为20%,而其它种子差别很小,所以大蒜汁对莴苣种子的发芽率影响很大;

(3)因为大蒜籽对莴苣种子的发芽率(或萌发)有明显的抑制作用(或影响);而对豆角种子的发芽率(或萌发)没有明显的作用(或影响),所以播种豆角种子

故答案为:(1)大蒜汁;(2)莴苣;(3) 豆角;大蒜汁对莴苣种子的萌发影响大,对豆角种子的萌发影响很小

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

浙教版科学七上第一章第5节 科学探究同步练习(优生加练)

一、单选题

1.保存不当的食品表面很容易发霉,霉菌的生活受哪些环境因素的影响呢?某实验小组进行了实验探究,有关叙述正确的是(? )

组别 甲 乙 丙

实验处理 将烤干的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在25℃环境里 将新鲜的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在25℃环境里 将新鲜的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在0℃环境里

实验结果 不发霉 发霉 不发霉

A.?甲与乙两组实验探究的问题是温度对霉菌生活的影响

B.?该实验提示我们,低温和干燥有利于食品的储存

C.?甲与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的温度

D.?乙与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的水分

2.市场上的防晒霜都宣称可以防晒。暑假期间,某校初中学生外出徒步旅游,准备借此机会做一个关于某品牌防晒霜的实验,看它是否有效。其中四位同学的实验方案如下表:你认为最为合理的实验方案是(????? )

实验人 实验方案

小科 一只手背上涂上防晒霜,另一只手不涂。一天后,比较两只手背的灼烧程度。

小英 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。比较这二天手背被灼伤的程度。

小玲 在同学的手背上涂上防晒霜,自己不涂。一天后,比较自己手背与同学手背被灼伤的程度。

小红 手心上涂上防晒霜,手背上不涂。一天后,比较手心与手背被灼伤的程度。

A.?小科?????????????????????????????????????B.?小英?????????????????????????????????????C.?小玲?????????????????????????????????????D.?小红

3.某生物兴趣小组探究“光照对蚯蚓生活的影响”,设计的实验方案如下表,其中需要修改的内容是(? )??

蚯蚓数量 光照条件 温度 土壤

20只 阴暗 适宜 一层湿土

20只 明亮 适宜 一层干土

A.?蚯蚓数量????????????????????????????????B.?光照条件?????????????????????????????????C.?温度????????????????????????????????D.?土壤

4.将细菌接种在固体培养基上培养,它会繁殖并形成菌落,如图某实验小组欲检测A、B两种抗生素的杀菌作用,下列实验方案中最合理的是(??? )

A.?????? B.? C.??????????D.?

5.小明在生活中意外地发现:向杯中加水到杯口时,还能再向杯中加少量的水,而水并不溢出。他想如果轻轻放入回形针,到底能放多少个呢?他估计应该放10枚左右吧。于是他找来一盒回形针做实验,并得到了答案。就“他估计应该放10枚左右”这一环节而言,属于科学探究中的(??? )

A.?提出问题???????????????????????????B.?猜想假设???????????????????????????C.?进行实验???????????????????????????D.?分析论证

6.为了研究维生素对蟑螂生长的影响,下列设置对照组和实验组的方法中,最合理的是(??? )

A.?从20个蟑螂中,选出两个相似的蟑螂,一个作为实验组,一个作为对照组

B.?将20个蟑螂放在一起,先进行实验处理,然后恢复原状观察

C.?选相似度高的20个蟑螂,随机平均分成两组,一组作为实验组,一组作为对照组

D.?实验组的蟑螂喂食含维生素较多的食物,对照组的蟑螂喂食含蛋白质较多的食物

7.进行实验探究时,若要使已获得的探究结论更具有说服力,下列做法通常无效的是(??? )

A.?增加自变量的数量????? B.?同一实验者重复实验?????

C.?增加实验样本的数量????? D.?不同实验者重复实验

8.小明在观察蚊子的幼虫孑孓的生活习性时,发现了孑孓要经常浮到水面,他猜想“孑孓经常浮到水面可能跟温度有关”。为了求证假设是否正确,设计了下表所示的四种实验方案,其中正确的是(?? )

序 号 烧?? 杯 水量(ml) 孑孓(只) 光?? 线 温度(℃)

A 甲 400 20(大) 光照下 28

乙 300 20(小) 黑暗处 20

B 甲 400 20(大) 光照下 28

乙 400 20(大) 黑暗处 28

C 甲 300 10(大)、10(小) 黑暗处 20

乙 300 10(大)、10(小) 黑暗处 28

D 甲 300 20(小) 光照下 20

乙 400 20(小) 黑暗处 20

A.?A???????????????????????????????????????????B.?B???????????????????????????????????????????C.?C???????????????????????????????????????????D.?D

9.小明肚子疼到医院里看医生时,通常医生问哪里疼、有无拉肚子、是否感觉疲劳,然后用手去触摸一下,并叫他去测体温、化验血液、大便等,医生采取这些行动的直接目的是为了( ??)

A.?建立假设???????????????????????????B.?提出问题???????????????????????????C.?收集证据???????????????????????????D.?制定计划

10.某小组在探究“蚯蚓的运动”中,作出的假设是:蚯蚓在玻璃板上比在粗糙纸上运动速度更快,可是实验结果却相反。对此该小组应( ???)

A.?放弃自己的实验结果????????????????????????????????????????? ??B.?进一步查找资料并重新作出假设

C.?适当修改实验结果以保持与原有假设一致??????????? D.?不管实验结果,直接根据假设得出结论

11.有蚂蚁和草莓两种生物,如果蚂蚁会爬到草莓的根上,并据此探究蚂蚁和草莓之间的关系。探究过程的第一步应该是(?? )

A.?观察蚂蚁在草莓上的行为

B.?作出蚂蚁吃草莓根的假设

C.?提出蚂蚁是否吃草莓的问题

D.?记录蚂蚁是否吃草莓根情况

12.某种鸟类在营巢时,若发现巢内有破蛋,会将蛋壳远远弃置于巢外。为了解此种行为是否与巢的安全有关,科学家将蛋放于野地上,在其旁放置蛋壳,观察其被天敌吃掉的比率,下表为实验结果。

蛋壳与蛋的距离和被天敌(乌鸦)吃掉的比率

蛋壳与蛋的距离(cm) 被乌鸦吃掉的蛋(颗数) 没有被乌鸦吃掉的蛋(颗数) 被吃掉的比率(%)

15 63 87 42

100 48 102 32

200 32 118 21

根据表中的数据所作的推论,正确的是(??? )

A.?蛋与蛋壳的距离不影响天敌吃蛋的比率

B.?蛋壳有助于天敌发现蛋,增大了蛋被吃掉的机会

C.?蛋壳离蛋越远,越可防止细菌滋生,降低蛋被感染的机会

D.?蛋壳离蛋越远,蛋被天敌吃掉的机会越大

13.下列有关“探究温度对青蛙卵孵化的影响”实验方案中,不合理的步骤是(?? )

A.?取青蛙卵300枚,随机均分成6组

B.?将它们分别放入6只烧杯中,加入等量且适量的河水

C.?将各烧杯中的水温分别控制在15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃

D.?将各烧杯放在阳光充足的地方,1天后统计并记录各烧杯中青蛙卵的孵化数量

14.小明和小华分别购买了两种橡胶球,小明说:“我的弹性比你的好”。小华说:“我希望你能证实你的说法”。小明可选择下列哪个方案来解决这个问题( )

A.?把它们向墙掷去,测量它们反弹时离墙的距离

B.?用手触摸,看哪一个较硬

C.?让它们同时从离地面等高处自由坠下,观察哪一个反弹得高

D.?把它们掷向地面,测量它们反弹的高度

15.你捉到了一些蚯蚓,但明天上实验课时才会用。那么今天晚上你用下列哪种处理方法能够让蚯蚓存活时间最长( )

A.?将蚯蚓放在装有干木屑的烧杯中,用纱布盖上

B.?将蚯蚓放在留有少量水的矿泉水瓶中,并拧紧瓶盖

C.?将蚯蚓放在装有小石子的花盆中,并喷洒大量的水

D.?将蚯蚓放在装有湿润土壤的烧杯中,用纱布盖上

16.小梅家有一批盆栽的郁金香,过去一直开红色花,现在却开出了紫花,有人认为这是土壤中缺水引起的,但小梅经过一段时间补充水分后,还是开紫花.这说明实验结果与原来的假说是不符合的,最好的处理方法是()

A.?实验不成功,停止探究???????????????????????????????????????B.?修改实验过程,使之与假说相符

C.?修改结果,使之与假说相符????????????????????????????????D.?修改假说,重新实验

17.某同学用如图所示装置探究可燃物燃烧的条件,得到以下实验事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)才能燃烧的实验事实是()

A.?①②?????????????????????????????????????B.?②④?????????????????????????????????????C.?①④?????????????????????????????????????D.?③④

二、填空题

18.将完全相同的四块金属片甲、乙、丙、丁,按如图所示方式放置,若将甲表面涂成白色,乙、丙、丁表面涂成黑色,则在阳光下暴晒一段时间后,比较它们的温度。?

(1)比较甲、乙,温度较高的是________,判断依据是________。

(2)比较乙、丙、丁,温度最低的是________,判断依据是________。

19.将甲、乙、丙三只试管装入等量的同种食物,分别放置在冰箱和常温下,________试管中的食物最先腐败变质。甲、乙对照的变量是________,乙、丙对照的变量是________。

20.某同学想探究“馒头在口腔中的变化“,他进行了三种处理,如图所示:Ⅰ.将馒头碎屑与唾液放入①号试管中,充分搅拌;Ⅱ.将馒头碎屑与清水放入②号试管中,充分搅拌;Ⅲ.将馒头块与唾液放入③号试管中,不搅拌。

(1)以“牙齿的咀嚼、舌的搅拌"为变量时,________和________?是一组对照实验。

(2)若将3支试管都放入37℃的温水中,5~10分钟后取出,滴加碘液并摇匀,最终会发现________号试管不变蓝 ,这是因为________。

(3)①和②号试管都进行了充分搅拌,这相当于口腔中________的作用。

(4)①号试管和②号试管进行对照实验,是为了探究________对馒头的消化作用。

21.科学兴趣小组了解到植物的茎具有背离地面向上生长的特性。查阅资料发现,玉米幼苗能在黑暗中生长较长时间,是一种比较好的实验材料。于是他们利用玉米幼苗、大纸板箱等器材进行实验,以验证玉米的茎具有背地生长的特性。请你按照表中的实验方案设计要求,完成相应的实验操作步骤。

步骤 实验操作 实验方案设计要求

步骤一 选择10盆长势良好且大小相近的玉米幼苗,随机平均分成两组,分别为A组和B组 选择合适的实验材料

步骤二 ⑴________ 设置对照实验

步骤三 ⑵________ 排除影响实验结果的主要因素的干扰

步骤四 ⑶几天后,观察________并做好记录 观察和记录实验现象

步骤五 比较A、B两组的实验结果,得出结论 获取事实和证据并得出结论

22.自然正在向人类发出“警报”。

【材料】2020年2月9日,巴西科学家在南极西摩岛测得高达20.75℃的气温,再次刷新了南极大陆气象观测记录温度的最高值。

【材料二】2020年2月底,南极地区又有新消息:气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化。

【材料三】气温随着海拔的升高而降低,以前在海拔5000m以上植物很难生存。但研究人员发现,近年来珠穆朗玛峰附近,海拔5000m至5500m范围内的植被显著增加。

(1)材料二中,积雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深,________。

(2)从上述材料中可以判断,_______是植物得以生存的决定性因素之一。(填字母)

A.海拔

B.纬度

C.温度

23.为了研究影子长度与哪些因素有关,某科学兴趣小组的同学做了如图实验:在水平地面上竖直固定一根长杆,长杆上装有一个可以上下移动的点光源A,再在地面上竖立一根短木条(短木条始终低于点光源A)。保持短木条的长度和点光源到短木条的距离S不变,该同学将点光源A从图示位置逐渐向上移动,测得数据如下表:

点光源的高度H/厘米 20 30 40 50 60

? 影子长度L/厘米 30 15 10 7.5 6

(1)实验中短木条影子的形成是由于________。

(2)分析上述实验数据可以发现:在点光源逐渐上移过程中,影子长度L________。(选填“变长”、“变短”或“不变”)。

(3)图中S可表示点光源到短木条的距离。如果要研究影子长度L与点光源到短木条的距离S的关系,应保持相同的变量有________。

24.近期为保证教室空气新鲜、清洁,经常进行开窗通风,每天进行至少一次消毒。某科学拓展课程研究小组欲用培养皿收集教室空气中的细菌,以了解教室内不同高度空气中细菌的分布情况。

资料1:空气中的微生物在重力等作用下,可以一定程度地沉降。

资料2:实验室通常用普通肉汤培养基培养细菌以满足生长繁殖过程中对营养所需。

【实验探究】

①配制培养基:将普通肉汤培养基在培养皿中制成平面状;

②将上述培养基进行无菌处理;

③设置一个对照组(放置于无菌环境)和若干实验组,进行相关操作;

④将各组培养皿置于37℃恒温箱中培养一段时间,统计各组培养皿上菌落的平均数。

【分析与反思】

(1)步骤③中,实验组的操作是将各实验组培养皿________。你预期的实验结果是________。

(2)若在某次调查中,对照组的培养皿上出现了6个菌落。你认为可能的原因是________。某一实验组培养皿上菌落平均数为52个/培养皿,而对照组的一个培养皿上出现了6个菌落。若将46(即52一6)个/培养皿作为本组菌落数的平均值,该做法________(选填“正确”或“不正确”)。

25.喇叭虫是一种淡水中的单细胞生物,具有较强的再生能力。其形态特点如图所示。某中学生物小组想探究“细胞完整性是维持单细胞生物正常生命活动的前提条件”,于是设计了如下实验方案:

?

(一)将100只喇叭虫分成甲、乙两组,甲组不做任何处理,乙组按照图示进行分割。

(二)将甲、乙两组喇叭虫放在相同的适宜条件下培养相同的一段时间。

实验结果:甲组喇叭虫存活正常;乙组分割后的喇叭虫,①、③段在一段时间后死亡,只有②段再生出完整个体,继续存活。

请根据此实验,回答下列问题:

(1)本实验中设置的甲组喇叭虫为实验的________。

(2)在选取实验材料时,没有选择2只喇叭虫分成甲、乙两组实验,而是选择了100只均分成两组,为什么?________。

(3)在进行分割后,将甲、乙两组喇叭虫放在相同的适宜条件下培养相同的一段时间,这样做的目的是________。

26.取一条活蚯蚓,放在玻璃板上,观察蚯蚓的外部形态及运动。

(1)用手触摸蚯蚓的腹部,会有凹凸不平的感觉。用放大镜观察,可以看到腹部有许多小突起,这些小突起就是________。

(2)在实验过程中,应该经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓的体表,这是因为蚯蚓是靠________呼吸。

(3)实验后应该如何处理蚯蚓?________。

三、解答题

27.鱼儿的生活离不开水,鱼类受精卵的孵化受水温影响很显著,下列表格和曲线图是某种鱼的受精卵在不同水温中孵化的实验结果:

水温(℃) 14 18 22 26 30 34 38 42

平均孵化率(%) 0 55 70 92 84 56 6 0

请根据图表数据分析回答下列问题:

(1)该种鱼的受精卵在水温为________℃时平均孵化率最高。

(2)若将14℃和42℃两组鱼受精卵所处的水温分别逐步调节到26℃,结果14℃组的能孵化出鱼苗,而42℃组的不能孵化出鱼苗,原因是:42℃组的鱼受精卵________。

(3)分析如图,水温在18~34℃之间时,鱼受精卵平均孵化时间与水温的关系是________。

28.龟卵的孵化往往受环境温度的影响。为探究温度对某种龟卵孵化时间、孵化成活率及孵出性别的影响,研究者将数目相同的五组龟卵分别置于不同温度下孵化,结果如图所示。

(1)龟卵较大,卵内含有水分,卵外有坚韧的________保护,发育摆脱了对水的依赖,这是龟适应陆地生活的重要原因之一。

(2)据图甲判断,龟卵孵化的最佳温度范围为 29℃~ 31℃,原因是________。

(3)据图乙分析,该种龟在温度 25-33℃范围内,性别分化的规律是________。

(4)与龟一样,也通过产卵繁殖后代,卵表面有卵壳的另一个动物类群是________。

29.种子的萌发除受温度、水分、空气等非生物因素影响外,是否还受其他生物因素影响呢?有人就这一问题进行了实验研究,下表是他们的实验结果,请分析回答:

注:有蒜汁是指在各培养皿中加入了2克碾碎的大蒜籽,无蒜汁则未加,实验过程中提供种子萌发的适宜条件。

(1)该实验探究的具体问题是________对种子萌发的影响。

(2)实验结果表明,大蒜汁对________种子的发芽率有较大影响,而对其它三种种子的发芽率没有明显的作用。

(3)请根据本实验的结果从理论上分析:如果在大蒜苗生长到一定高度(此时地下部分已经形成大蒜籽)时,提出两种播种方案:①向间行(即在两行大蒜苗之间)播种莴苣种子;②向间行播种豆角种子。你认为哪种方案更好?为什么?________。

答案解析部分

一、单选题

1.B

解析:控制变量法研究问题时,所设置的对照实验中,只能有一个研究的因素保持不同,而使其它因素相同,实验中出现的结果就是由这一因素引起的。由此可对选项进行判断。

A: 甲与乙两组实验探究的问题是温度对霉菌生活的影响。甲乙两组实验设置了温度相同,水分不同,所以应该研究的是水分对霉菌生活的影响,A错误

B: 该实验提示我们,低温和干燥有利于食品的储存。甲、乙比较可得出霉菌的生长需要水分,乙、丙比较可得出霉菌的生长需要合适的温度,B选项正确;

C: 甲与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的温度,甲与丙水分不同,温度不同不能形成对照,C错误;

D: 乙与丙两组实验的结论是霉菌的生活需要适宜的水分,乙、与丙水分相同,温度不同,研究的是温度,D错误。

故选B

2.A

解析:根据控制变量法设置对照实验可知,对照实验组中需将探究的因素进行控制使之不同,而使其它条件都相同。据此可对四位学生的实验方案做出判断。

实验探究的目的是检验防晒霜的防晒效果,所以需控制涂防晒霜和不涂防晒霜,根据出现的现象判断防晒霜的效果。小科方案“ 一只手背上涂上防晒霜,另一只手不涂。一天后,比较两只手背的灼烧程度”合理,A选项正确。小英方案“ 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。比较这二天手背被灼伤的程度 ”同一只手上难以比较两者的效果,B选项错误。小玲方案“ 在同学的手背上涂上防晒霜,自己不涂。一天后,比较自己手背与同学手背被灼伤的程度 ”不同人的皮肤对光照的反映不同,不能进行对照,C选项错误。小红方案“ 手心上涂上防晒霜,手背上不涂。一天后,比较手心与手背被灼伤的程度 ”手心与手背的皮肤不同,不能进行比较,D选项错误。

故选A

3.D

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

探究光照对蚯蚓生活的影响,即有无光照是变量;而由表格可知,土壤也不同,因此土壤需要改成相同的 ;

故答案为:D。

4.C

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

某实验小组欲检测A、B两种抗生素的杀菌作用,需要空白对照组,即只有菌落,然后是菌落加抗生素A和菌落加抗生素B,观察结果即可;故C符合题意;

故答案为:C。

5.B

解析:科学探究环节包括提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流,从每个环节的认识理解切入解题。

由于探究过程中发现问题:轻轻放入回形针,到底能放多少个呢?对提出的问题猜测“估计应该放10枚左右”这属于科学探究中的猜想假设环节,B符合题意

故答案为:B

6.C

解析:对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验,据此解题即可。

对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量。设置一组对照实验,使实验结果具有说服力,一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理是的就是对照组,实验探究维生素对蟑螂生长的影响,若只选出两个相似的蟑螂做实验,实验结果具有很大的偶然性,同时需要作对比,比如应当选用20只相似度高的蟑螂,随机平均分成两组,一组作为实验组,一组作为对照组?,实验中的变量应当唯一,故两组蟑螂喂食等量食物,实验组维生素含量较多,对照组不含维生素,C符合题意。?

故答案为:C

7.A

解析:根据科学探究的方法和注意事项分析判断。

同一实验重复多次、增加实验样本的数量和不同实验者重复实验,都是通过增加实验次数的方式收集更对的实验数据,能够使得到的结论避免偶然性,增大客观性。而与探究目的无关的自变量增加的再多,对实验结论的得出都没有影响,因此是无效的,A符合题意。

故答案为:A

8.C

解析:实验中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法, 即把多因素的问题变成多个单因素的问题。每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决。

单一变量原则就是在设计的对照实验中,除了已选择实验变量外,其他条件应完全相同,实验中ABD选项的每个选项有两个变量不符合单一变量原则,无法对比,C符合题意。

故答案为:C

9.C

解析:科学探究的步骤有:提出问题、作出假设、设计实验方案、收集事实与证据、检验与评价、表达与交流;

由题中信息“医生问哪里疼、有无拉肚子、是否感觉疲劳,然后用手去触摸一下,并叫他去测体温、化验血液、大便等”可知,这些是医生在收集小明肚子疼的原因的一些证据,属于收集证据,C选项正确。A、B、D错误。

故选C

10.B

解析:科学探究是探索生命的重要方法,探究的过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,应用已有的知识和生活经验对问题作出假设,制定并实施探究计划,根据实验现象,分析结果,得出结论,最后表达交流探究过程和结论。

实验结果不能随意更改,应当实事求是,进行实验探究之后才能得出实验结论,不要嫌实验太麻烦,就放弃进行实验,或者敷衍了事,当实验结果相反时,应进一步查找资料并重新作出假设,B符合题意。

故答案为:B

11.C

解析:科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。?

蚂蚁会爬到草莓的根上,那么对此提出疑问,蚂蚁为什么会爬到草莓的根上,是否因为蚂蚁吃草莓?C符合题意。

故答案为:C

12.B

解析:分析表格可知:蛋壳与蛋的距离越近,被乌鸦吃掉的蛋的数量越多。

A、由表可以看出,蛋壳与蛋的距离越远,被乌鸦吃掉的比率越小,A不符合题意;

B、蛋壳有助于天敌发现蛋,增大蛋被吃掉的机会,B符合题意;

C、蛋壳主要成分是碳酸钙,蛋壳与滋生细菌没有直接关系,与蛋是否为细菌感染也无直接关系,C不符合题意;

D、由表可以看出,蛋壳与蛋的距离越近,被乌鸦吃掉的比率越大, 蛋被天敌吃掉的机会越大 ,D不符合题意。

故答案为:B

13.D

解析:该实验为 对照试验,主要考察学生对控制变量法的掌握。探究某变量对研究对象的影响时,除了该变量不同以外,其他变量均相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.

A 、取青蛙卵300枚,随机均分成6组;

B、 将它们分别放入6只烧杯中,加入等量且适量的河水;

C 、将各烧杯中的水温分别控制在15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃,三步骤 符合控制变量法,得到的 结果具有说服力.

D 充足的阳光会对水温这一变量形成干扰, 而且 一天时间 过短,结果具有很大的偶然性,没有说服力,D 符合题意.

故答案为: D

14.C

解析:橡胶球反弹的距离受到自身弹性和出手时速度的影响,如果要用橡胶球反弹的距离反映弹性的大小就必须保证速度相同,据此判断即可。

A.把它们向墙掷去无法控制出手时的速度相同,故A错误;

B.硬度和弹性之间没有必然联系,故B错误;

C.让它们同时从离地面等高处自由坠下,就可以控制它们出手时的速度相同,那么它们到达地面时速度也相同,这时可以用反弹的高度判断球的弹性大小,故C正确;

D.把它们掷向地面,还是无法控制到达地面时的速度相同,故D错误。

故选C。

15.D

解析:蚯蚓没有专门的呼吸器官,蚯蚓的呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。因此,蚯蚓需要生活在潮湿的土壤中,以保持体壁的湿润。故将蚯蚓放在装有湿润土壤的烧杯中,用纱布盖上的方法,蚯蚓存活时间最长。

故选:D

解答本题的关键是了解蚯蚓的生活习性。

16.D

解析:科学探究的意义应尊重实验事实,当实验结果与原来的猜想不符时,说明猜想是错的,应改变自己的猜想,重新实验进行验证.

当实验结果与原来的假说不符时,应重复试验,应尊重实验结论(实验事实),猜想有可能是错误的,不能为了猜想而修改过程和实验结果,故A.B.C错误;故选D.

17.B

解析:A、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧。二者都不燃烧,无法说明任何问题,故不符合题意;B、②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要达到一定温度,故符合题意;C、①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。限制的条件不同,不能说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意;D、③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。说明物质的燃烧需要空气,而不是说明物质的燃烧需要达到一定温度,故不符合题意。故选B。

进行对比试验验证物质的某种性质时要注意控制的变量要相同,否则无法比较验证。

二、填空题

18.(1)乙;黑色物体容易吸收热辐射

(2)丙;吸收阳光的面积最小

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。被透射的物体为透明体或半透明体,如玻璃,滤色片等。若透明体是无色的,除少数光被反射外,大多数光均透过物体。

(1)甲表面是白色的,可以反射所有的光,而乙是黑色的,会吸收所有的光,所以乙的温度较高;

(2)乙丙丁的表面都是黑色,而丙的被光照射到的面积最小,因此其表面温度最低;

故答案为:(1)乙;黑色物体容易吸收热辐射;(2)丙;吸收阳光的面积最小。

19.乙;温度;空气

解析: 食物腐败变质是由于食物中的细菌、真菌等微生物,或空气中原有的细菌、真菌等微生物,接触到食物,并依附其上利用食物中的有机物,生长和大量的繁殖。

将甲乙丙三只试管装入等量的同种食物,分别放在冰箱和常温下,乙试管中的食物最先腐败,甲放入冰箱,低温限制了微生物的生长和繁殖,食物不易变质。在其他条件都不变的情况下,甲乙之间的不同是温度的不同,所以变量是温度。乙中的玻璃管是直的,空气中的微生物能通过竖直的玻璃管进入到试管内部,引起食物腐败,丙的玻璃管是弯曲的,空气中的微生物很难通过弯曲的管道进入试管内部,在其他量都不变的情况下乙丙之间的变量为空气。

故答案为:乙;温度;空气

20.(1)①;③

(2)①;淀粉转化成了麦芽糖

(3)舌

(4)唾液

解析:为探究馒头在口腔中的消化,该实验设置了两组对照实验:①号试管和②号试管,变量为唾液,目的是探究唾液对淀粉的消化作用;①号试管和③号试管,变量是牙齿的咀嚼和舌的搅拌,目的是探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对淀粉的消化有促进作用。

(1)加入馒头碎屑,相当于牙齿将食物切断、撕裂、磨碎,将馒头碎屑和唾液混合,相当于舌的搅拌; 以“牙齿的咀嚼、舌的搅拌"为变量时,①和③是一组对照实验。?

(2)在37℃左右的条件下,唾液淀粉酶的活性最高, 5~10分钟后,①号试管的淀粉被淀粉酶转化为麦芽糖,加入碘液不变蓝。

(3)①和②号试管都进行了充分搅拌,这相当于口腔中舌的搅拌作用。?

(4)①号试管和②号试管进行对照实验,实验的变量是唾液,目的是为了探究唾液对淀粉的消化作用。

故答案为:(1)①;③? ?(2)①; 淀粉转化成了麦芽糖 ? ?(3)舌? ?(4)唾液

21.将A组玉米幼苗竖放,B组玉米幼苗横放;用大纸板箱罩住A、B两组玉米幼苗,放在温度适宜的环境中培养;两组玉米幼苗茎的生长方向

解析:此题考查生物探究实验,此题为难点也是考点,需要在理解的基础上熟记探究实验的两个原则:设置对照实验、控制唯一变量,即除了变量之外,其他因素都相同。解答此题还需要熟知植物具有向光生长的特性。

(1)根据题意,该实验探究的问题是?茎具有背离地面向上生长的特性, 因此实验的变量是茎的方向不同,所以在设计实验时可以设置一组茎(玉米幼苗)自然直立,另一组茎(玉米幼苗)平放。即A组玉米幼苗竖放,B组玉米幼苗横放。

(2)因为植物的生长具有向光性,所以,为排除光对实验的干扰,需要进行遮光处理,用大纸板箱等罩住A、B两组玉米幼苗,放在温度适宜环境中培养。

(3)培养几天后,观察两组玉米幼苗茎的生长方向,并如实做好记录。

故故答案为:(1)将A组玉米幼苗竖放,B组玉米幼苗横放;(2)用大纸板箱罩住AB两组玉米幼苗,放在温度适宜环境中培养;(3)两组玉米幼苗茎的生长方向。

22.(1)吸收太阳辐射本领越强

(2)C

解析:1、物体颜色不同吸收太阳辐射的能力不同。白色反射所有光,黑色吸收所有光,颜色越深的物体吸热能力越强;

2、材料二和材料三中都有关系植物生长方面的叙述,而三则材料中都是在讲述气温正在逐渐升高,所以可推出植物的生长与气温升高有一定关系;

(1)材料二中有关于积雪加速熔化的信息“ 气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化 ”,所以可推知,积 雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深 ,吸收太阳辐射本领越强;

(2)材料一和材料二都有关于气温的描述,材料二、三都有描述原本并不适合植物生长的区域都有植被的增加,两者联系可知这是由于温度的升高出现的一些变化,说明温度是植物得以生存的决定性因素之一。

故答案为:(1) 吸收太阳辐射本领越强 ? (2)C

23.(1)光沿直线传播

(2)变短

(3)短木条的长度和点光源的高度

解析:(1)光在同一种均匀介质中沿直线传播,现象:小孔成像、影子、日食和月食等;

(2)根据表格数据分析影子长度的变化;

(3)点光源的高度、点光源到短木条的距离、短木条的长度,都会影响影子的长度,根据控制变量法的要求确定保持不变的量。

(1)实验中短木条影子的形成是由于光沿直线传播形成的;

(2)根据表格数据可知,在点光源逐渐上移的过程中,它的高度H不断增大,而影子长度L变短;

(3)图中S可表示点光源到短木条的距离。如果要研究影子长度L与点光源到短木条的距离S的关系,应保持相同的变量有:短木条的长度和点光源的高度。

24.(1)放置在教室不同高度的位置上,暴露相同时间;越低的培养皿中菌落数的平均值越大

(2)可能在步骤②或④过程中出现了污染现象(合理即可);不正确

解析:做实验如果实验中发现对照组出现不应当出现的现象,就不可以进行平均值计算,同时研究细菌实验的过程中,应当避免操作步骤出现污染现象。

?(1)实验探究的是教室内不同高度空气中微生物的分布,其中变量为不同高度,故需在不同高度下放置开盖平板,同时,为了保证单一变量,需要保证开盖放置时间一致。

(2) 若在某次调查中,对照组的培养皿上出现了6个菌落。可能的原因是在操作步骤过程中操作不当导致的出现污染现象,可能是步骤②或④过程。在完全正确的操作情况下,空白对照组中不应出现菌落,若出现菌落,说明操作过程中存在微生物污染,属于实验失误,所有实验数据均不应采用。

故答案为:(1)放置在教室不同高度的位置上,暴露相同时间;越低的培养皿中菌落数的平均值越大 (2)可能在步骤②或④过程中出现了污染现象(合理即可);不正确

25.(1)对照组

(2)防止偶然性

(3)为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的

解析:在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验 ,在实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题?

(1)在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同 的实验,叫对照实验;一组对照实验分为实验组和对照组,实验组是接受实验变量处理的对象组;对照组是不接受实验变量处理的对象组,因此,甲组喇叭虫是对照组,乙组喇叭虫是实验组。

(2)实验时,为了排除偶然性因素的影响,所用的喇叭虫数量不能太少,应多用几只喇叭虫 ,设置重复组,保证实验结果更准确。

(3)为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的 ,应当使对照实验中的实验组和对照组所处的环境中除实验变量不同外,其它条件都相同,因此 ,在进行分割处理后,需将两组喇叭虫培养一段时间,培养过程中要保证培养条件相同,这样做目的是控制单一变量。

故答案为:(1)对照组(2)防止偶然性(3)为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的

26.(1)刚毛

(2)温湿的体壁

(3)放回适合它生存的自然环境中

解析:蚯蚓属于环节动物,由体节构成,靠刚毛运动,靠湿润的体壁呼吸,据此解答。

(1)用手触摸蚯蚓近腹面处,有粗糙的感觉,用放大镜观察发现有许多突起,这是刚毛,它能协助蚯蚓运动。

(2)蚯蚓是用湿润的体壁进行呼吸的,蚯蚓的体壁密布毛细血管,土壤中的氧气先溶解在体表的黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中,体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出,蚯蚓的呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。

(3)蚯蚓是动物,实验完成后,不要虐待它,让它回归自己生长的自然环境中。

故答案为:(1)刚毛(2)温湿的体壁(3) 放回适合它生存的自然环境中?

三、解答题

27.(1)26

(2)已经死亡

(3)随着水温的升高,平均孵化的时间减少

解析:根据表格中数据分析不同水温下鱼类受精卵的孵化率情况,观察曲线图分析在不同水温下鱼类受精卵的孵化时间,思考解答。

(1)根据图表数据可知:该种鱼的受精卵在水温是26℃时,平均孵化率最高,达92%.

(2)若将14℃和42℃两组鱼受精卵所处的水温分别逐步调节到26℃,结果14℃组的能孵化出鱼苗,而42℃组的不能孵化出鱼苗,原因是:42℃组的鱼受精卵已经死亡。

(3)通过曲线图可知:水温在18℃~34℃之间,鱼受精卵平均孵化时间是随着水温的升高,平均孵化时间逐渐减少。

故答案为:(1)26(2)已经死亡(4)随着水温的升高,平均孵化的时间减少

28.(1)卵壳

(2)当温度低于29℃时,龟卵的孵化时间相对较长 当温度高于31℃时,孵化成活率下降

(3)温度升高时向雌性分化,温度降低时向雄性分化

(4)鸟类

解析:1、乌龟的卵是硬壳卵,乌龟属于爬行类,爬行类是真正的陆生脊椎动物,完全摆脱了对水的依赖;

2、从孵化时间和成活率两方面考虑,龟卵孵化的最佳温度范围为 29℃~ 31℃;

3、根据右图中性别与孵化湿度的关系图可进行回答;

4、脊椎动物中只有哺乳类是胎生的,其余四类都是卵生,而有卵壳的是爬行类和鸟类。

(1)龟卵较大,卵内含有水分,卵外有坚韧的卵壳保护,发育摆脱了对水的依赖,这是龟适应陆地生活的重要原因之一;

(2)据图甲判断,龟卵孵化的最佳温度范围为 29℃~ 31℃,原因是当温度低于29℃时,龟卵的孵化时间相对较长 当温度高于31℃时,孵化成活率下降;

(3)据图乙分析,该种龟在温度 25-33℃范围内,性别分化的规律是温度升高时向雌性分化,温度降低时向雄性分化;

(4)与龟一样,也通过产卵繁殖后代,卵表面有卵壳的另一个动物类群是鸟类。

故答案为:(1)卵壳? (2)当温度低于29℃时,龟卵的孵化时间相对较长 当温度高于31℃时,孵化成活率下降 (3)温度升高时向雌性分化,温度降低时向雄性分化 (4)鸟类

29.(1)大蒜汁

(2)莴苣

(3)豆角;大蒜汁对莴苣种子的萌发影响大,对豆角种子的萌发影响很小

解析:利用控制变量法分析问题,一定要注意变量.

(1)实验的变量是有无大蒜汁,所以探究的是大蒜汁对种子萌发的影响;

(2)由图表数据可以看出,无大蒜汁,莴苣发芽率80%,有大蒜汁,莴苣发芽率为20%,而其它种子差别很小,所以大蒜汁对莴苣种子的发芽率影响很大;

(3)因为大蒜籽对莴苣种子的发芽率(或萌发)有明显的抑制作用(或影响);而对豆角种子的发芽率(或萌发)没有明显的作用(或影响),所以播种豆角种子

故答案为:(1)大蒜汁;(2)莴苣;(3) 豆角;大蒜汁对莴苣种子的萌发影响大,对豆角种子的萌发影响很小

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化