2012年高三历史复习策略:夯实基础知识 练就学科能力

文档属性

| 名称 | 2012年高三历史复习策略:夯实基础知识 练就学科能力 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 303.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-04-26 12:06:52 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

2012年高三历史复习策略

浙江省淳安县汾口中学

高三历史组

一、依据

1、新课程标准、学科教学指导意见和2011年考试说明。

2、教材(必修一、二、三和选修四、三、一)六本书。

3、近三年的高考试卷。

4、学情分析。

新课程标准倡导的“文明史观”、“全球史观”、“现代化理论”在试卷中得到了全方位渗透。试题的命制体现了新课程的“知识与能力”、“过程与方法”、“情感、态度与价值观”三维目标。

三维目标是新课程的基本理念。新课程标准要求学生在掌握基本历史知识的过程中,进一步提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力;通过对历史事实的分析、综合、比较、归纳、概括等认知活动,培养历史思维和解决问题的能力;还要求学生掌握历史学习的基本方法。

《考试说明》和《教学指导意见》的要求,既注重考查学生历史新课程基本知识的掌握程度,又要较好地体现了试题的梯度和区分度,关注知识纵横联系。

近几年高考从试题的赋分情况看,60%以上的试题考

查的是对学科基础知识的记忆、理解和运用。试题选取历

史上发生的重大事件、重要历史人物的活动、反映历史现

象和历史事件的图片等作为命题素材,紧扣教材知识点,

突出对学科基础知识的考查。

从选择题来看,试卷通过大段鲜活史料营造全新历史

情境,注重考查学生在新的历史情境下,运用所学知识,

阅读、理解、分析、评价、论证并解决实际问题的能力,

从而全方位地考查学生的综合素质。

从主观题来看,传统的问答题已经彻底淡出,材料分析

题为唯一的考查题型,而且材料的篇幅越来越长。这就要求

考生在有限的时间内迅速阅读材料,并根据题意对材料进行

分层、提炼、概括并组织答案。

上述可以看出,我们更应该依托考纲、回归教材、注重实用

近三年浙江高考题命制的特点

1、立足基础知识,体现“基础性”

2、重视能力考查,体现“能力性”

3、突出热点问题,体现“时代性”

4、渗透新课改理念 ,体现“有效性”

2011年浙江高考文综历史卷最新亮点:

1、稳中求变,每年都有突破:首先坚持了对主干知识的考查,

如新文化运动、抗日战争、第一届政协会议、第二次世界大

战、国际关系格局的演变等。其次,材料阅读简短明了,主

观题的材料语言表述简约明确,阅读容量和障碍都不大,有

利于考生正常答题。再次,继续有效探索必修与选修整合的

新路子,去年主观题中实现了选修IA两个模块与必修模块的

有机渗透,今年第39题以选修IA战争史喂切入点,第一小题

就占10分,比2009年只有一道选择题4分(一战的影响),

分值明显增多。同时必修与选修的界限打通,如第39题第

(2)小题“美苏冷战”在必修I和选修三的战争模块都有涵盖。

2、加大对过程与方法目标的考查力度:本卷比较注重史料的

客观性、局限性和充分性。例如第14题的命题意图在于,引导

学生增强历史的证据意识,强调孤证不立,需要互证,以体现

历史学科“论从史出,史由证来”的实证科学特点。

3、重视对历史学科素养的考查,越来越突显“文明史观”:命题着重考查学生获取解读信息和调动运用知识的能力、概括知识迁移能力、史论结合能力(第12题)、分析能力(第39题的第三小题),又如第38 题第(3)小题要求概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势,旨在引导高中历史教学重视历史现象探求历史规律。

4、依托课本,超越课本:前两年的浙江卷中课本上的表述比重不少,显然是重视教材,一本为本,类似2010年第23题的中东战争的影响是教材的现成叙述,甚至主观题的部分答案中,也是教材的原话或者缩写,第38题除了“1929—1933年经济危机对中国民族工业的影响”一问稍微超脱书本外,其余20分用课本原话作答即可。再如第39题“三权分立思想的内容、著作来源、在美国的实践”有18分都是出自课本。前两年有人担忧过于强调能力目标又容易矫枉过正而重蹈“背书多分”的痼疾,回答死扣课本的老路上去。而今年消除了人们的顾虑,显然,知识立意让位于能力立意,而是以知识为载体考查学科能力,不再拘泥于课本,死记硬背的得分大为压缩。

学情分析

基础知识不扎实

——概括能力不强——抄材料现象突出

历史思维能力差

——获取解读历史信息和调动运用历史信息欠缺。

审题和解题缺少方法和技巧

——审题不仔细,导致漏答题目的现象严重;

——历史感不强,习惯于空喊口号。

三、基本思路

高三一轮复习是对已学内容进一步认识、

理解、记忆的过程,不是对原有知识的

简单重复,因此,在重视基础的前提下,

还要做到能力的提升。

(一)依据考纲 重整教材 构建通史体系

(二)关注教材细微点 全面复习 夯实基础

(三)归纳拓展 提升能力

(四)课堂演练 规范答题

(五)整理消化 提问答疑

第一轮复习,必须让学生理清单元知识,把握阶段特征,挖掘各个考点知识,掌握历史事件、历史概念,理解其基本特点、产生的原因和带来的影响,在此基础上,再将与本知识点相关联的中外知识进行类比分析,以突出各自的个性特征。例如,复习“戊戌变法”时,明确戊戌变法是由资产阶级维新派领导的资产阶级改良运动,除了解其背景、过程、结果外,还需了解变法的失败使中国丧失了建立民主政治制度的机遇。同时还可将它与中国近代史上资产阶级领导的辛亥革命、新文化运动相比较。也可与世界近代史的明治维新等进行比较。这样就可加强中外知识的融会贯通,突出时代特征,加强对已复习内容的巩固,还能为后续阶段的相关知识复习引路铺石,为第二轮复习奠基。

为此,我们对知识进行整合。如下:

(一)依据考纲 重整教材 构建通史体系

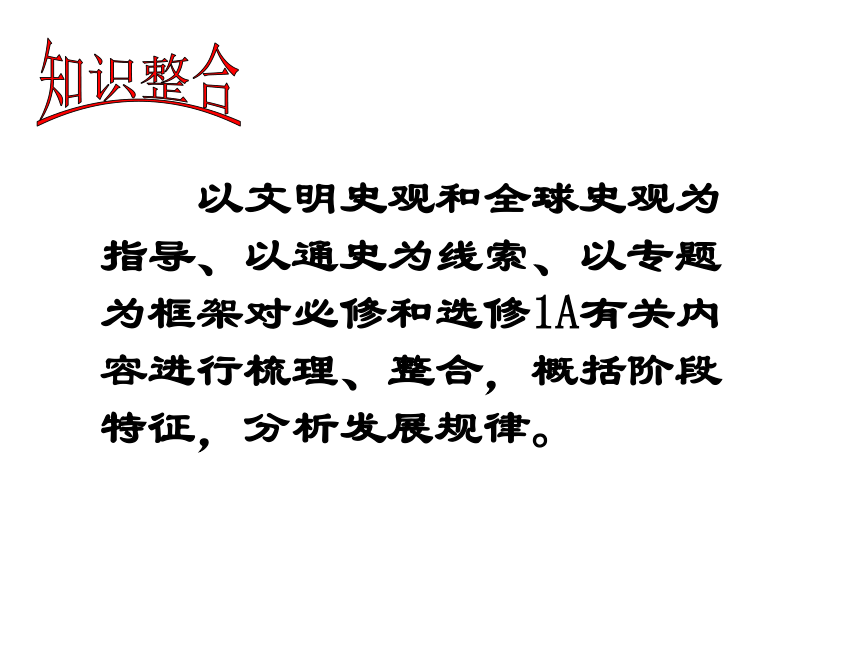

以文明史观和全球史观为指导、以通史为线索、以专题为框架对必修和选修1A有关内容进行梳理、整合,概括阶段特征,分析发展规律。

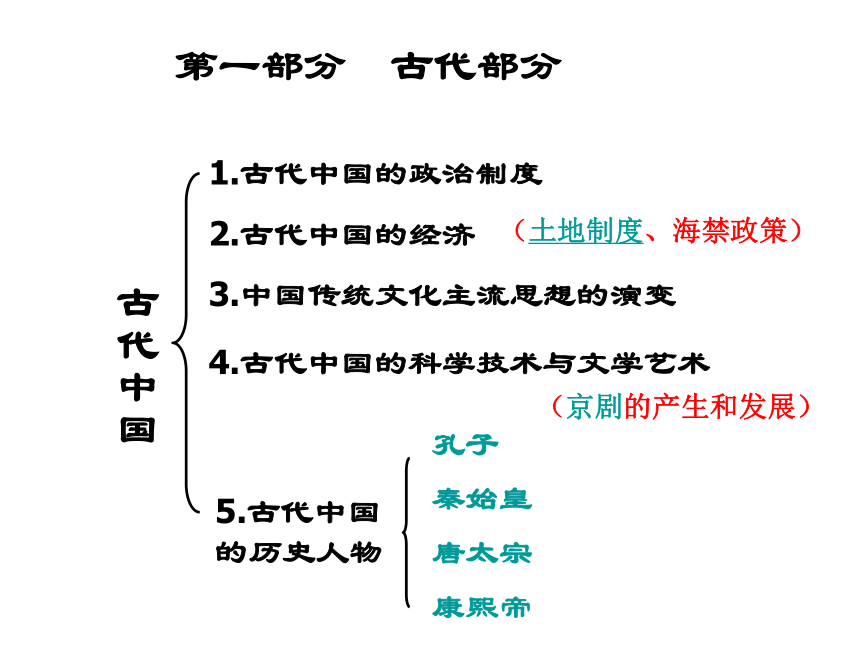

第一部分 古代部分

古代中国

1.古代中国的政治制度

2.古代中国的经济

3.中国传统文化主流思想的演变

4.古代中国的科学技术与文学艺术

5.古代中国的历史人物

孔子

秦始皇

唐太宗

康熙帝

(土地制度、海禁政策)

(京剧的产生和发展)

第一部分 古代部分

古代西方

古代希腊、罗马

雅典民主政治

罗马法

亚里士多德

西方人文精神的起源

近代世界

1.西方人文精神的发展

文艺复兴、宗教改革

启蒙运动

2.走向世界的资本主义市场

新航路开辟

英国殖民扩张

工业革命

3.人物:华盛顿、拿破仑

4.欧美代议制的确立与发展

5.马克思主义的诞生和国际工人运动

马克思、恩格斯

《共产党宣言》

巴黎公社

6.近代科学技术

牛顿和经典力学

进化论

蒸汽机的发明和电气技术的应用

第二部分 近代部分

第二部分 近代部分

近代中国

1.近代中国的民主革命

1840-1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争

辛亥革命

五四运动和中国共产党的成立

新民主主义革命

侵华日军的罪行与中国军民的抗日斗争

2.经济结构的变化与资本主义的曲折发展

3.近代中国思想解放的潮流

维新思想

新文化运动

马克思主义在中国的传播

现代世界

1.第一次世界大战

2.凡尔赛-华盛顿体系下的和平

5.罗斯福新政与当代资本主义的新变化

3.俄国十月革命与社会主义建设(列宁)

6.第二次世界大战

4.亚洲觉醒的先驱——甘地

第三部分 现代部分

现代世界

7.二战后世界政治格局的演变

美苏两极对峙格局的形成

烽火连绵的局部战争

多极化趋势在曲折中发展

两极格局的瓦解和多极化趋势的加强

和平与发展是当今世界的时代主题

8.二战后世界经济的全球化趋势

9.现代科学技术

爱因斯坦和相对论

量子论、现代信息技术

19世纪以来的世界文学艺术

第三部分 现代部分

第三部分 现代部分

现代中国

1.现代中国的民主政治与祖国统一

2.中国社会主义建设道路的探索

3.现代中国的对外关系

4.中国近现代社会生活的变迁

5.20世纪以来的重大思想理论成果

6.现代中国科学技术与文化教育事业

孙中山与三民主义

(包含:李四光)

毛泽东与毛泽东思想

邓小平与邓小平理论

又如:从政治、经济、思想文化等方面归纳各个历史时期的阶断特征,例如:中国近代化发展历程(1840—1949)大致分为以下四个阶段:

第一阶段:中国近代化的孕育:(1840—1860)

【阶段特征】这是中国开始沦为半殖民地半封建社会和旧式农民战争时期。基本历史特征:在外国资本主义的侵略下,在西方文明的冲击下,中国社会发生巨大变革,由农耕文明时代开始向工业文明时代演进,即中国开始沦为半殖民地半封建社会。要通过中外各方面对比分析巨变原因。

经济:列强对华进行商品输出,外资企业出现。中国传统的自然经济逐步解体,新的经济因素处于萌发状态;

政治:封建制度日益衰落,两次鸦片战争。鸦片战争标志着中国半殖民地半封建社会的开始。第二次鸦片战争使半殖民地化加深,也使清政府权力结构发生变化。

人民反侵略反封建的不断增强。 太平天国运动是旧式农民战争的最高峰,又呈现出新的时代特点,在反封建的同时又反侵略,维护中国的独立与主权;

思想:先进的中国人逐渐认识到中国落后,开始主张学习西方,开启了民智。向西方学习成为社会思潮

外交:闭关锁国的局面逐渐被打破,中国被迫日益对外开放。

社会生活的变革:实质是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐融合,且保留了中华文明的文化特色。

第二阶段:中国近代化的启动(1860~1901)

【阶段特征】是中国民族资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会形成时期。社会经济、阶级关系、政局和思想领域都出现了重大变化。这一阶段,洋务运动开启了中国早期现代化,近代工业体系慢慢形成,但不完整。中国近代化的领导阶级是地主阶级,近代化运动集中在经济方面。两大矛盾中,外国资本帝国主义和中华民族 的矛盾居于最主要的地位。

政治:西方列强从一次次发动侵略战争、签订不平等条约为主向划分势力范围、强占租借地过渡。《马关条约》和《辛丑条约》分别标志中国半殖民地半封建社会的基本形成和完全形成。清政府从抵抗到彻底投降,成为列强工具,镇压戊戌变法、义和团运动。资产阶级维新派和农民先后开展戊戌变法和义和团运动。

思想:洋务思潮,中体西用,维新思潮,君主立宪。革命思潮,民主共和。19世纪60年代到1895年,中国地主阶级中的有识之士开始了提出“师夷长技以自强”的主张,在“中体西用”思想指导下,开展洋务运动,标志着中国近代化开始起步。资产阶级维新思想成为历史潮流。民主革命思想开始传播。农民产生盲目排外思想。

经济:洋务派创办军事和民用工业,中国近代化开始起步,甲午战败标志洋务运动破产。随后,中国民族资本主义经济在夹缝中诞生,并在甲午战争后初步发展,为中国进一步发展孕育了先进的因素。列强过渡到帝国主义阶段,对华侵略进入新阶段,开始强烈要求资本输出和瓜分世界。

第三阶段:中国近代化的整体发展阶段(1895~1927年)

【阶段特征】这一时期,近代化的“整体发展”体现在近代化在政治、经济、思想文化领域的全面展开,最突出的领域是在政治领域。这一时期也是中国半殖民地半封建社会深化阶段,也是旧民主主义革命向新民主主义革命过渡阶段,社会两大主要矛盾趋于汇流——体现为广大人民群众同清朝统治集团和北洋军阀统治集团的矛盾。

政治:19世纪末,民族危机空前严重(甲午战争,八国侵华);民族资产阶级登上政治舞台,成为推动中国近代化的中坚力量;(由于康、梁的推动,维新思潮在19世纪末最终演变成为一场轰轰烈烈的维新变法政治运动。虽说由于顽固派的反对,这场政治运动犹如昙花一现,很快夭折,但它对中国历史的影响是厚重而深远的);从帝制到共和的历史巨变(辛亥革命推翻帝制,建立民国,孙中山把学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起,开创性地建立了共和政体,是中国近现代史上的第一次历史巨变,中国近代化向前迈进了一大步。)1919年5月——1923年底,工人阶级开始登上中国政治舞台,是新民主主义革命的开始。1924年1月——1927年7月,国民大革命时期。突出特点——国共合作,主要成果——基本推翻北洋军阀的反动统治

经济:列强侵华进入资本输出为主的新阶段,民族资本主义初步发展,民族工业短暂春天。一战之后,民族资本主义开始走向萧条。

思想:资产阶级早期维新派,主张改良政治,实行君主立宪制度,发展民族工商业。对引导知识分子注意力从工商科技转移到政治制度方面起了启蒙作用。未形成完整理论,未付诸实践。康梁维新派从根本上改变政治制度,进行改革政体的尝试,对激发了人民的爱国思想和民族精神起了重要作用.民主共和(孙中山提出三民主义)、实业救国成历史主流。新文化运动和马克思主义传入中国,孙中山的新三民主义,毛泽东思想的萌芽。觉醒、探索构成此时中国历史的主旋律

第四阶段:中国近代化的曲折前进阶段(1927~1949年)

【阶段特征】南京国民政府时期,在阶级斗争和民族斗争极为尖锐复杂的历史环境下,近代化艰难地进行。由于国民政府的内外政策,官僚资本、日本的侵华、美国的侵略等因素,使中国近代化的进程历经曲折,几乎陷入绝境。同时,增加了新的内涵,中国无产阶级开始担负起中国近代化的任务,中国近代化进入全新发展阶段。本阶段近代化重点在政治领域。中日民族矛盾逐渐上升成为主要矛盾,中国人民同美帝国主义支持下的国民党反动派的矛盾始终是本阶段最主要的矛盾。

经济:国民经济的“黄金时期”。民族资本的萎缩。在三座大山(特别是美国资本和商品的大量涌入)的挤压下,民族工业陷入绝境。

政治:1927~1936年,出现第二次国内革命战争,中共开始了农村包围城市新道路的的探索,中共从幼稚走向成熟,国共两党、两个政权的对峙是重要特征;1937~1945年,日本侵华,中华民族面 临严重民族危机,国共两党由对抗走向合作,全民族抗战开始,两个战场同时存在是中国抗战的重要特点之一 ,防御、相持、最后胜利,是中国抗战的基本过程和发展趋势。 中国抗战是世界反法西斯战争的东方主战场,也是重要组成部分。抗战是在抗日民族统一战线的旗帜下的全民族抗战,既是重要阶段特征,也是胜利根本保证。抗日战争的胜利,中国国际地位空前提高。1945年8月~1946年6月,是民族战争向国内战争过渡阶段,中国面临两个前途、两种命运的抉择,中共为和平民主而斗争。1946年6月~1949年9月,国民党进攻解放区,解放战争开始。解放战争由防御、反攻、决战到最后胜利, 人民民主革命走向胜利,新民主主义革命的胜利是历史发展的趋势。

思想:毛泽东思想的产生和形成,毛泽东思想的发展和成熟。毛泽东思想的发展,为新中国的成立奠定了理论基础。在毛泽东思想的指引下,中国革命终于取得胜利。

近几年文综卷历史试题的命制出现了主题和非主题相结合的考查方式,体现了对学科知识综合考查,也增加了根据考查能力需要进行抽样考查知识的自由性,拓宽了对知识考查的覆盖率。针对这种变化,一轮复习要依据考纲等,对考点进行全面落实。这就要求学生熟练地掌握几乎所有的书本知识(包括隐性部分知识,如引言、图表、习题等细微点知识)和其他与教材知识相关的内容。

(二)关注教材细微点 全面复习 夯实基础

A.回忆教材目录与相关知识,巩固知识框架结构。

1、根据教材扉页上的专题目录,首先回忆教材每一课中所涉及的子目录。

2、然后用最简洁的话对每一个子目录的内容进行概括。

3、最后再回忆每一个子目录下的重要概念或者事件。

4、复习一课后,再将这一课的知识框架结构整理出来。

B.分析教材图片,挖掘图表中隐含的历史信息。

1、随课复习图表。

2、对教材中的单张插图进行显性和隐性历史信息的阐述。

3、对教材具有相同性质的图表进行归类复习。

4、突出重点图片。

C.关注时政热点,挖掘历史上与当前时政热点有联系的历史知识。(略)

D.适度关注浙江地方史,挖掘浙江区域历史的内涵。(如:历史名人、历史名城和历史文化遗址)

1.浙江省历史名人:

(1)画家——王羲之、王献之父子、赵孟頫、吴昌硕(海派)等。

(2)哲学家、思想家——王阳明(心学)、黄宗羲(明清反封建民主思想)。

(3)科学家——钱学森、竺可桢、苏步青等。

(4)文化名人——陆游、谢灵运、蔡元培、鲁迅、金 庸、徐志摩、余秋雨、巴金、朱自清、王国维、范文澜、吴晗

2.浙江省历史文化名城和历史文化遗址 (1)历史文化名城——杭州、宁波、绍兴、南浔水乡古镇等。 (2)历史文化遗址——河姆渡遗址、书法圣地兰亭、良渚文化遗址、佛教名山普陀山、杭州古运河遗址等。

(三)归纳拓展 提升能力

现象一:有些学生已经将教材看了好几遍,但

还是记不住。

现象二:有些学生认为每天面对的都是熟悉的

内容,感到很枯燥。

首先 要帮助学生理清各标题之间的关系,形成历史框架。只有把握了历史框架,才能将零碎、非有序的具体知识点归属弄清楚。另外,建议学生每天看完规定的内容后,临睡前应将白天复习过的内容在大脑里像放电影一样过一遍,能把当天复习过的大小标题及彼此间的关系回忆出来,这样既能巩固主干知识,又不至于因精力过于集中而使大脑兴奋影响睡眠。

对策:

其次 理清历史线索并进行知识拓展 从目前高考文综试卷看,历史学科的试题有两个显著特点:一是强调对历史发展沿革(即历史基本线索)的考查,二是注重考查学生的综合及创新能力。选择题一般是在同一背景材料下,对发生在不同时代但与背景材料相关的历史现象进行设问,形成题组,各小题看似互不相属,实际上是对历史发展基本线索的考查。在考查学生创新能力时,命题者往往会提供一个陌生的背景材料,再从历史学科的角度设计问题,要求学生运用已有的历史知识进行分析得出结论,这类试题大都涉及学科间的知识渗透。这样,就不仅仅要求学生对某个历史知识点的深层次分析,而且强调知识的系统性与拓展性。若平时只注意点的复习与深化,那么解答这些试题时便会束手无策,因此复习时要注重对历史发展基本线索的整理并力所能及地进行学科间的知识渗透。

(四)课堂演练,规范答题

课堂演练力求做到:

1.两个“精”:精选精练。可选择些和本课堂内容相关的近几年的高考题,或者根据以往学生易错的题目作为典型例题,让学生练习,发现问题,并进行讲解。

2.一个强化:答题技巧(审题指导、答题格式规范)

(1)关于选择题的做题技巧:

①强化标注设问关键词和寻找有效信息。

②常见的名词在材料中有特定含义,如“封建”。

③相似题审题时要仔细看条件及要求,选项认真判断。

④材料太长,观点隐藏在后半部分一定要完整阅读。

例如:

1、19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。文中的中立党和维新党分别是指

A.顽固派和洋务派 B.洋务派和维新派 C.洋务派和革命派 D.维新派和革命派

2、(2009广东)“封建社会”的概念是近代引入中国的。而柳宗元的文章《封建论》的主题可能是:

A王位世袭制 B分封制度 C三公九卿制 D郡县制度

找准关键词

特定含义

3、1865年,两广总督毛鸿宾致总署函:“此铁路一开,遂为外国火车独行之路,中国马车既难与之并驾齐驱,更不堪其横冲直撞,势将断绝往来,商民交割。……且内地股匪未尽靖,……必乘机煽动,作梗生端,即外国人在中国者,亦不能平安无事”。此函隐含的正确历史信息是:

答案:D、太平天国运动威胁到筑路安全

4.《齐民要术·序》中载:“舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,厥(通“缺”)而不录。”材料表明,贾思勰对古代重农抑商政策的态度是

A.反对 B.赞同 C.听其自然 D.主张适当改变

观点隐藏在最后

相似题

(2)关于主观题的解题技巧:

①先分析问题 历史材料题的考查范围多是课本上的重要知识点,有具体的指向性。因此答题前必须先分析题干,找出时间、地点、事件,并对所问问题做出合适的限 定,归纳、比较还有什么。

②带着问题阅读分析材料 捕捉材料中信息 ;把材料与教材相结合,也就是把材料反映的内容定位于历史的某个阶段。

③审准提问,总结答案 评卷采用“踩点给分”,回答应当点多语精,做到广度与深度的统一;充分利用材料提示,但不要整段抄材料;保持卷面整洁,字迹清楚。

课后不去整理当天的学习内容,不理解不消化,训练(独

立作业)时难免会出现以下情况:

⑴做题时抓不准关键词,语言表述不准确。

⑵有关知识迁移综合分析方面的题目容易失分。

⑶没有考虑到历史原因与历史背景之间的关系。

⑷不能把材料与教材相结合,也就是不能把材料反映的内容定位于历史的某个阶段。

(五)整理消化 提问答疑

整理消化是掌握知识的必要手段!

适度训练是对基础知识的拓宽和延伸。通过训练、批改可

以总结出一些规律性的问题,进行解答,提升解题能力。

⑴要求学生做练习时按高考要求严谨训练,加强限时练习。不能只做选择题二不做材料题。

⑵做题时从答题时间、文字书写,到审题、答题布局都要求做到规范和严谨。

⑶在训练中逐步形成成熟的学科思维体系和明确的思维方法,形成正确的解题思路,做到活学活用,史论结合。

适度训练是提高解题能力的有效方式!

四、注意问题

1、知识性失误 表现为史实记忆不清:概念模糊、知识零乱、结构不明、知识点混淆等现象。

2、思维性失误 思维混乱,考虑不周,脱离史实,不能做到史论结合。表现为形不成思维规律、做题答不到点上、逻辑性差等。

3、缺少计划性 复习没阶段性计划,复习周期长,导致看来后面忘了前面、复习到前面又忘了后面,复习效率很低。

4、缺少联系性 历史复习要注意联系学科内不同时期、不同国家的类似知识的,要密切关注与书本知识相关的时政热点,尽量做到历史问题的现实思考和现实问题的历史追溯以历史的眼光解读时政,以现实的热点带动历史知识丰富现实热点。

2012年高三历史复习策略

浙江省淳安县汾口中学

高三历史组

一、依据

1、新课程标准、学科教学指导意见和2011年考试说明。

2、教材(必修一、二、三和选修四、三、一)六本书。

3、近三年的高考试卷。

4、学情分析。

新课程标准倡导的“文明史观”、“全球史观”、“现代化理论”在试卷中得到了全方位渗透。试题的命制体现了新课程的“知识与能力”、“过程与方法”、“情感、态度与价值观”三维目标。

三维目标是新课程的基本理念。新课程标准要求学生在掌握基本历史知识的过程中,进一步提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力;通过对历史事实的分析、综合、比较、归纳、概括等认知活动,培养历史思维和解决问题的能力;还要求学生掌握历史学习的基本方法。

《考试说明》和《教学指导意见》的要求,既注重考查学生历史新课程基本知识的掌握程度,又要较好地体现了试题的梯度和区分度,关注知识纵横联系。

近几年高考从试题的赋分情况看,60%以上的试题考

查的是对学科基础知识的记忆、理解和运用。试题选取历

史上发生的重大事件、重要历史人物的活动、反映历史现

象和历史事件的图片等作为命题素材,紧扣教材知识点,

突出对学科基础知识的考查。

从选择题来看,试卷通过大段鲜活史料营造全新历史

情境,注重考查学生在新的历史情境下,运用所学知识,

阅读、理解、分析、评价、论证并解决实际问题的能力,

从而全方位地考查学生的综合素质。

从主观题来看,传统的问答题已经彻底淡出,材料分析

题为唯一的考查题型,而且材料的篇幅越来越长。这就要求

考生在有限的时间内迅速阅读材料,并根据题意对材料进行

分层、提炼、概括并组织答案。

上述可以看出,我们更应该依托考纲、回归教材、注重实用

近三年浙江高考题命制的特点

1、立足基础知识,体现“基础性”

2、重视能力考查,体现“能力性”

3、突出热点问题,体现“时代性”

4、渗透新课改理念 ,体现“有效性”

2011年浙江高考文综历史卷最新亮点:

1、稳中求变,每年都有突破:首先坚持了对主干知识的考查,

如新文化运动、抗日战争、第一届政协会议、第二次世界大

战、国际关系格局的演变等。其次,材料阅读简短明了,主

观题的材料语言表述简约明确,阅读容量和障碍都不大,有

利于考生正常答题。再次,继续有效探索必修与选修整合的

新路子,去年主观题中实现了选修IA两个模块与必修模块的

有机渗透,今年第39题以选修IA战争史喂切入点,第一小题

就占10分,比2009年只有一道选择题4分(一战的影响),

分值明显增多。同时必修与选修的界限打通,如第39题第

(2)小题“美苏冷战”在必修I和选修三的战争模块都有涵盖。

2、加大对过程与方法目标的考查力度:本卷比较注重史料的

客观性、局限性和充分性。例如第14题的命题意图在于,引导

学生增强历史的证据意识,强调孤证不立,需要互证,以体现

历史学科“论从史出,史由证来”的实证科学特点。

3、重视对历史学科素养的考查,越来越突显“文明史观”:命题着重考查学生获取解读信息和调动运用知识的能力、概括知识迁移能力、史论结合能力(第12题)、分析能力(第39题的第三小题),又如第38 题第(3)小题要求概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势,旨在引导高中历史教学重视历史现象探求历史规律。

4、依托课本,超越课本:前两年的浙江卷中课本上的表述比重不少,显然是重视教材,一本为本,类似2010年第23题的中东战争的影响是教材的现成叙述,甚至主观题的部分答案中,也是教材的原话或者缩写,第38题除了“1929—1933年经济危机对中国民族工业的影响”一问稍微超脱书本外,其余20分用课本原话作答即可。再如第39题“三权分立思想的内容、著作来源、在美国的实践”有18分都是出自课本。前两年有人担忧过于强调能力目标又容易矫枉过正而重蹈“背书多分”的痼疾,回答死扣课本的老路上去。而今年消除了人们的顾虑,显然,知识立意让位于能力立意,而是以知识为载体考查学科能力,不再拘泥于课本,死记硬背的得分大为压缩。

学情分析

基础知识不扎实

——概括能力不强——抄材料现象突出

历史思维能力差

——获取解读历史信息和调动运用历史信息欠缺。

审题和解题缺少方法和技巧

——审题不仔细,导致漏答题目的现象严重;

——历史感不强,习惯于空喊口号。

三、基本思路

高三一轮复习是对已学内容进一步认识、

理解、记忆的过程,不是对原有知识的

简单重复,因此,在重视基础的前提下,

还要做到能力的提升。

(一)依据考纲 重整教材 构建通史体系

(二)关注教材细微点 全面复习 夯实基础

(三)归纳拓展 提升能力

(四)课堂演练 规范答题

(五)整理消化 提问答疑

第一轮复习,必须让学生理清单元知识,把握阶段特征,挖掘各个考点知识,掌握历史事件、历史概念,理解其基本特点、产生的原因和带来的影响,在此基础上,再将与本知识点相关联的中外知识进行类比分析,以突出各自的个性特征。例如,复习“戊戌变法”时,明确戊戌变法是由资产阶级维新派领导的资产阶级改良运动,除了解其背景、过程、结果外,还需了解变法的失败使中国丧失了建立民主政治制度的机遇。同时还可将它与中国近代史上资产阶级领导的辛亥革命、新文化运动相比较。也可与世界近代史的明治维新等进行比较。这样就可加强中外知识的融会贯通,突出时代特征,加强对已复习内容的巩固,还能为后续阶段的相关知识复习引路铺石,为第二轮复习奠基。

为此,我们对知识进行整合。如下:

(一)依据考纲 重整教材 构建通史体系

以文明史观和全球史观为指导、以通史为线索、以专题为框架对必修和选修1A有关内容进行梳理、整合,概括阶段特征,分析发展规律。

第一部分 古代部分

古代中国

1.古代中国的政治制度

2.古代中国的经济

3.中国传统文化主流思想的演变

4.古代中国的科学技术与文学艺术

5.古代中国的历史人物

孔子

秦始皇

唐太宗

康熙帝

(土地制度、海禁政策)

(京剧的产生和发展)

第一部分 古代部分

古代西方

古代希腊、罗马

雅典民主政治

罗马法

亚里士多德

西方人文精神的起源

近代世界

1.西方人文精神的发展

文艺复兴、宗教改革

启蒙运动

2.走向世界的资本主义市场

新航路开辟

英国殖民扩张

工业革命

3.人物:华盛顿、拿破仑

4.欧美代议制的确立与发展

5.马克思主义的诞生和国际工人运动

马克思、恩格斯

《共产党宣言》

巴黎公社

6.近代科学技术

牛顿和经典力学

进化论

蒸汽机的发明和电气技术的应用

第二部分 近代部分

第二部分 近代部分

近代中国

1.近代中国的民主革命

1840-1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争

辛亥革命

五四运动和中国共产党的成立

新民主主义革命

侵华日军的罪行与中国军民的抗日斗争

2.经济结构的变化与资本主义的曲折发展

3.近代中国思想解放的潮流

维新思想

新文化运动

马克思主义在中国的传播

现代世界

1.第一次世界大战

2.凡尔赛-华盛顿体系下的和平

5.罗斯福新政与当代资本主义的新变化

3.俄国十月革命与社会主义建设(列宁)

6.第二次世界大战

4.亚洲觉醒的先驱——甘地

第三部分 现代部分

现代世界

7.二战后世界政治格局的演变

美苏两极对峙格局的形成

烽火连绵的局部战争

多极化趋势在曲折中发展

两极格局的瓦解和多极化趋势的加强

和平与发展是当今世界的时代主题

8.二战后世界经济的全球化趋势

9.现代科学技术

爱因斯坦和相对论

量子论、现代信息技术

19世纪以来的世界文学艺术

第三部分 现代部分

第三部分 现代部分

现代中国

1.现代中国的民主政治与祖国统一

2.中国社会主义建设道路的探索

3.现代中国的对外关系

4.中国近现代社会生活的变迁

5.20世纪以来的重大思想理论成果

6.现代中国科学技术与文化教育事业

孙中山与三民主义

(包含:李四光)

毛泽东与毛泽东思想

邓小平与邓小平理论

又如:从政治、经济、思想文化等方面归纳各个历史时期的阶断特征,例如:中国近代化发展历程(1840—1949)大致分为以下四个阶段:

第一阶段:中国近代化的孕育:(1840—1860)

【阶段特征】这是中国开始沦为半殖民地半封建社会和旧式农民战争时期。基本历史特征:在外国资本主义的侵略下,在西方文明的冲击下,中国社会发生巨大变革,由农耕文明时代开始向工业文明时代演进,即中国开始沦为半殖民地半封建社会。要通过中外各方面对比分析巨变原因。

经济:列强对华进行商品输出,外资企业出现。中国传统的自然经济逐步解体,新的经济因素处于萌发状态;

政治:封建制度日益衰落,两次鸦片战争。鸦片战争标志着中国半殖民地半封建社会的开始。第二次鸦片战争使半殖民地化加深,也使清政府权力结构发生变化。

人民反侵略反封建的不断增强。 太平天国运动是旧式农民战争的最高峰,又呈现出新的时代特点,在反封建的同时又反侵略,维护中国的独立与主权;

思想:先进的中国人逐渐认识到中国落后,开始主张学习西方,开启了民智。向西方学习成为社会思潮

外交:闭关锁国的局面逐渐被打破,中国被迫日益对外开放。

社会生活的变革:实质是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐融合,且保留了中华文明的文化特色。

第二阶段:中国近代化的启动(1860~1901)

【阶段特征】是中国民族资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会形成时期。社会经济、阶级关系、政局和思想领域都出现了重大变化。这一阶段,洋务运动开启了中国早期现代化,近代工业体系慢慢形成,但不完整。中国近代化的领导阶级是地主阶级,近代化运动集中在经济方面。两大矛盾中,外国资本帝国主义和中华民族 的矛盾居于最主要的地位。

政治:西方列强从一次次发动侵略战争、签订不平等条约为主向划分势力范围、强占租借地过渡。《马关条约》和《辛丑条约》分别标志中国半殖民地半封建社会的基本形成和完全形成。清政府从抵抗到彻底投降,成为列强工具,镇压戊戌变法、义和团运动。资产阶级维新派和农民先后开展戊戌变法和义和团运动。

思想:洋务思潮,中体西用,维新思潮,君主立宪。革命思潮,民主共和。19世纪60年代到1895年,中国地主阶级中的有识之士开始了提出“师夷长技以自强”的主张,在“中体西用”思想指导下,开展洋务运动,标志着中国近代化开始起步。资产阶级维新思想成为历史潮流。民主革命思想开始传播。农民产生盲目排外思想。

经济:洋务派创办军事和民用工业,中国近代化开始起步,甲午战败标志洋务运动破产。随后,中国民族资本主义经济在夹缝中诞生,并在甲午战争后初步发展,为中国进一步发展孕育了先进的因素。列强过渡到帝国主义阶段,对华侵略进入新阶段,开始强烈要求资本输出和瓜分世界。

第三阶段:中国近代化的整体发展阶段(1895~1927年)

【阶段特征】这一时期,近代化的“整体发展”体现在近代化在政治、经济、思想文化领域的全面展开,最突出的领域是在政治领域。这一时期也是中国半殖民地半封建社会深化阶段,也是旧民主主义革命向新民主主义革命过渡阶段,社会两大主要矛盾趋于汇流——体现为广大人民群众同清朝统治集团和北洋军阀统治集团的矛盾。

政治:19世纪末,民族危机空前严重(甲午战争,八国侵华);民族资产阶级登上政治舞台,成为推动中国近代化的中坚力量;(由于康、梁的推动,维新思潮在19世纪末最终演变成为一场轰轰烈烈的维新变法政治运动。虽说由于顽固派的反对,这场政治运动犹如昙花一现,很快夭折,但它对中国历史的影响是厚重而深远的);从帝制到共和的历史巨变(辛亥革命推翻帝制,建立民国,孙中山把学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起,开创性地建立了共和政体,是中国近现代史上的第一次历史巨变,中国近代化向前迈进了一大步。)1919年5月——1923年底,工人阶级开始登上中国政治舞台,是新民主主义革命的开始。1924年1月——1927年7月,国民大革命时期。突出特点——国共合作,主要成果——基本推翻北洋军阀的反动统治

经济:列强侵华进入资本输出为主的新阶段,民族资本主义初步发展,民族工业短暂春天。一战之后,民族资本主义开始走向萧条。

思想:资产阶级早期维新派,主张改良政治,实行君主立宪制度,发展民族工商业。对引导知识分子注意力从工商科技转移到政治制度方面起了启蒙作用。未形成完整理论,未付诸实践。康梁维新派从根本上改变政治制度,进行改革政体的尝试,对激发了人民的爱国思想和民族精神起了重要作用.民主共和(孙中山提出三民主义)、实业救国成历史主流。新文化运动和马克思主义传入中国,孙中山的新三民主义,毛泽东思想的萌芽。觉醒、探索构成此时中国历史的主旋律

第四阶段:中国近代化的曲折前进阶段(1927~1949年)

【阶段特征】南京国民政府时期,在阶级斗争和民族斗争极为尖锐复杂的历史环境下,近代化艰难地进行。由于国民政府的内外政策,官僚资本、日本的侵华、美国的侵略等因素,使中国近代化的进程历经曲折,几乎陷入绝境。同时,增加了新的内涵,中国无产阶级开始担负起中国近代化的任务,中国近代化进入全新发展阶段。本阶段近代化重点在政治领域。中日民族矛盾逐渐上升成为主要矛盾,中国人民同美帝国主义支持下的国民党反动派的矛盾始终是本阶段最主要的矛盾。

经济:国民经济的“黄金时期”。民族资本的萎缩。在三座大山(特别是美国资本和商品的大量涌入)的挤压下,民族工业陷入绝境。

政治:1927~1936年,出现第二次国内革命战争,中共开始了农村包围城市新道路的的探索,中共从幼稚走向成熟,国共两党、两个政权的对峙是重要特征;1937~1945年,日本侵华,中华民族面 临严重民族危机,国共两党由对抗走向合作,全民族抗战开始,两个战场同时存在是中国抗战的重要特点之一 ,防御、相持、最后胜利,是中国抗战的基本过程和发展趋势。 中国抗战是世界反法西斯战争的东方主战场,也是重要组成部分。抗战是在抗日民族统一战线的旗帜下的全民族抗战,既是重要阶段特征,也是胜利根本保证。抗日战争的胜利,中国国际地位空前提高。1945年8月~1946年6月,是民族战争向国内战争过渡阶段,中国面临两个前途、两种命运的抉择,中共为和平民主而斗争。1946年6月~1949年9月,国民党进攻解放区,解放战争开始。解放战争由防御、反攻、决战到最后胜利, 人民民主革命走向胜利,新民主主义革命的胜利是历史发展的趋势。

思想:毛泽东思想的产生和形成,毛泽东思想的发展和成熟。毛泽东思想的发展,为新中国的成立奠定了理论基础。在毛泽东思想的指引下,中国革命终于取得胜利。

近几年文综卷历史试题的命制出现了主题和非主题相结合的考查方式,体现了对学科知识综合考查,也增加了根据考查能力需要进行抽样考查知识的自由性,拓宽了对知识考查的覆盖率。针对这种变化,一轮复习要依据考纲等,对考点进行全面落实。这就要求学生熟练地掌握几乎所有的书本知识(包括隐性部分知识,如引言、图表、习题等细微点知识)和其他与教材知识相关的内容。

(二)关注教材细微点 全面复习 夯实基础

A.回忆教材目录与相关知识,巩固知识框架结构。

1、根据教材扉页上的专题目录,首先回忆教材每一课中所涉及的子目录。

2、然后用最简洁的话对每一个子目录的内容进行概括。

3、最后再回忆每一个子目录下的重要概念或者事件。

4、复习一课后,再将这一课的知识框架结构整理出来。

B.分析教材图片,挖掘图表中隐含的历史信息。

1、随课复习图表。

2、对教材中的单张插图进行显性和隐性历史信息的阐述。

3、对教材具有相同性质的图表进行归类复习。

4、突出重点图片。

C.关注时政热点,挖掘历史上与当前时政热点有联系的历史知识。(略)

D.适度关注浙江地方史,挖掘浙江区域历史的内涵。(如:历史名人、历史名城和历史文化遗址)

1.浙江省历史名人:

(1)画家——王羲之、王献之父子、赵孟頫、吴昌硕(海派)等。

(2)哲学家、思想家——王阳明(心学)、黄宗羲(明清反封建民主思想)。

(3)科学家——钱学森、竺可桢、苏步青等。

(4)文化名人——陆游、谢灵运、蔡元培、鲁迅、金 庸、徐志摩、余秋雨、巴金、朱自清、王国维、范文澜、吴晗

2.浙江省历史文化名城和历史文化遗址 (1)历史文化名城——杭州、宁波、绍兴、南浔水乡古镇等。 (2)历史文化遗址——河姆渡遗址、书法圣地兰亭、良渚文化遗址、佛教名山普陀山、杭州古运河遗址等。

(三)归纳拓展 提升能力

现象一:有些学生已经将教材看了好几遍,但

还是记不住。

现象二:有些学生认为每天面对的都是熟悉的

内容,感到很枯燥。

首先 要帮助学生理清各标题之间的关系,形成历史框架。只有把握了历史框架,才能将零碎、非有序的具体知识点归属弄清楚。另外,建议学生每天看完规定的内容后,临睡前应将白天复习过的内容在大脑里像放电影一样过一遍,能把当天复习过的大小标题及彼此间的关系回忆出来,这样既能巩固主干知识,又不至于因精力过于集中而使大脑兴奋影响睡眠。

对策:

其次 理清历史线索并进行知识拓展 从目前高考文综试卷看,历史学科的试题有两个显著特点:一是强调对历史发展沿革(即历史基本线索)的考查,二是注重考查学生的综合及创新能力。选择题一般是在同一背景材料下,对发生在不同时代但与背景材料相关的历史现象进行设问,形成题组,各小题看似互不相属,实际上是对历史发展基本线索的考查。在考查学生创新能力时,命题者往往会提供一个陌生的背景材料,再从历史学科的角度设计问题,要求学生运用已有的历史知识进行分析得出结论,这类试题大都涉及学科间的知识渗透。这样,就不仅仅要求学生对某个历史知识点的深层次分析,而且强调知识的系统性与拓展性。若平时只注意点的复习与深化,那么解答这些试题时便会束手无策,因此复习时要注重对历史发展基本线索的整理并力所能及地进行学科间的知识渗透。

(四)课堂演练,规范答题

课堂演练力求做到:

1.两个“精”:精选精练。可选择些和本课堂内容相关的近几年的高考题,或者根据以往学生易错的题目作为典型例题,让学生练习,发现问题,并进行讲解。

2.一个强化:答题技巧(审题指导、答题格式规范)

(1)关于选择题的做题技巧:

①强化标注设问关键词和寻找有效信息。

②常见的名词在材料中有特定含义,如“封建”。

③相似题审题时要仔细看条件及要求,选项认真判断。

④材料太长,观点隐藏在后半部分一定要完整阅读。

例如:

1、19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。文中的中立党和维新党分别是指

A.顽固派和洋务派 B.洋务派和维新派 C.洋务派和革命派 D.维新派和革命派

2、(2009广东)“封建社会”的概念是近代引入中国的。而柳宗元的文章《封建论》的主题可能是:

A王位世袭制 B分封制度 C三公九卿制 D郡县制度

找准关键词

特定含义

3、1865年,两广总督毛鸿宾致总署函:“此铁路一开,遂为外国火车独行之路,中国马车既难与之并驾齐驱,更不堪其横冲直撞,势将断绝往来,商民交割。……且内地股匪未尽靖,……必乘机煽动,作梗生端,即外国人在中国者,亦不能平安无事”。此函隐含的正确历史信息是:

答案:D、太平天国运动威胁到筑路安全

4.《齐民要术·序》中载:“舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,厥(通“缺”)而不录。”材料表明,贾思勰对古代重农抑商政策的态度是

A.反对 B.赞同 C.听其自然 D.主张适当改变

观点隐藏在最后

相似题

(2)关于主观题的解题技巧:

①先分析问题 历史材料题的考查范围多是课本上的重要知识点,有具体的指向性。因此答题前必须先分析题干,找出时间、地点、事件,并对所问问题做出合适的限 定,归纳、比较还有什么。

②带着问题阅读分析材料 捕捉材料中信息 ;把材料与教材相结合,也就是把材料反映的内容定位于历史的某个阶段。

③审准提问,总结答案 评卷采用“踩点给分”,回答应当点多语精,做到广度与深度的统一;充分利用材料提示,但不要整段抄材料;保持卷面整洁,字迹清楚。

课后不去整理当天的学习内容,不理解不消化,训练(独

立作业)时难免会出现以下情况:

⑴做题时抓不准关键词,语言表述不准确。

⑵有关知识迁移综合分析方面的题目容易失分。

⑶没有考虑到历史原因与历史背景之间的关系。

⑷不能把材料与教材相结合,也就是不能把材料反映的内容定位于历史的某个阶段。

(五)整理消化 提问答疑

整理消化是掌握知识的必要手段!

适度训练是对基础知识的拓宽和延伸。通过训练、批改可

以总结出一些规律性的问题,进行解答,提升解题能力。

⑴要求学生做练习时按高考要求严谨训练,加强限时练习。不能只做选择题二不做材料题。

⑵做题时从答题时间、文字书写,到审题、答题布局都要求做到规范和严谨。

⑶在训练中逐步形成成熟的学科思维体系和明确的思维方法,形成正确的解题思路,做到活学活用,史论结合。

适度训练是提高解题能力的有效方式!

四、注意问题

1、知识性失误 表现为史实记忆不清:概念模糊、知识零乱、结构不明、知识点混淆等现象。

2、思维性失误 思维混乱,考虑不周,脱离史实,不能做到史论结合。表现为形不成思维规律、做题答不到点上、逻辑性差等。

3、缺少计划性 复习没阶段性计划,复习周期长,导致看来后面忘了前面、复习到前面又忘了后面,复习效率很低。

4、缺少联系性 历史复习要注意联系学科内不同时期、不同国家的类似知识的,要密切关注与书本知识相关的时政热点,尽量做到历史问题的现实思考和现实问题的历史追溯以历史的眼光解读时政,以现实的热点带动历史知识丰富现实热点。

同课章节目录