黑龙江省哈尔滨市第九中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省哈尔滨市第九中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-09 12:26:15 | ||

图片预览

文档简介

2019级高二学年下学期期末考试

历史试题

试题说明:1、本试题满分 100 分,答题时间 90 分钟。

2、请将答案填写在答题卡上,考试结束后只交答题卡。

第Ⅰ卷 选择题部分

一、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.周朝的分封一方面是自上而下——天子、诸侯、卿大夫的逐级分封,一方面是自下而上的层层拱卫,周王“非复诸侯之长而为诸侯之君”。据此可知分封制

A.逐渐颠覆了夏商的政治制度 B.推动了君主专制政体的建立

C.有利于巩固西周政权的统治 D.实现了中央对地方的垂直管理

2.王国维先生在《殷周制度论》中提出:“然则商人六世以后,或可通婚,而同姓不婚,自周而始。”周人确立“同姓不婚“原则的目的在于

A.强化礼乐制度 B.巩固宗法制度 C.控制地方诸侯 D.促进民族交流

3.春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。这一变化的原因有

A.分封制度的强化 B.井田制度的推广

C.生产技术的进步 D.土地兼并的加剧

4.《吕氏春秋?去私》中记载:“墨者必须服从巨子(墨家领袖)的领导,其纪律严明,相传墨者之法,杀人者死,伤人者刑'。”这说明墨家思想

A.与法家思想本质相同 B.主张严格的社会等级制度

C.力图构建稳定的社会秩序 D.充满强烈的社会实践精神

5.秦朝修筑的驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成条条大路通罗马的盛况。这些工程能够完成,主要是因为

A.交通运输网络的通畅 B.国家组织能力的强大

C.统一民族国家的建立 D.城市兴起发展的推动

6.有学者指出:“秦惠王在征服巴蜀之后设蜀郡并把大量秦国罪徒迁移到蜀郡。秦灭六国之后,秦始皇把原来秦国的货币、度量衡等制度推广到全国,同时也把大量秦国罪徒迁移到边远地区。”该学者意在说明秦始皇的移民措施

A.有利于各项统一政策的推行 B.有利于郡县制在地方的实施

C.有利于先进生产技术的传播 D.有利于消弭区域间文化差异

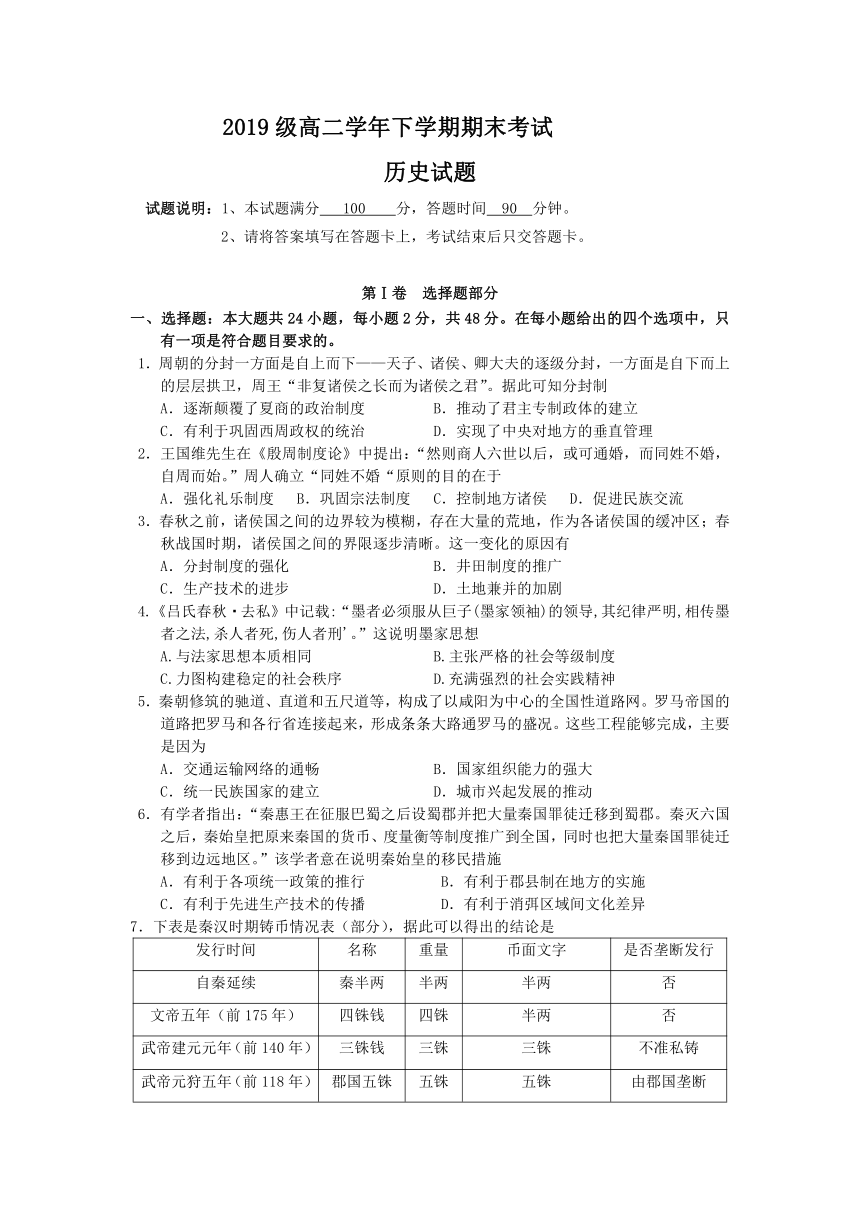

7.下表是秦汉时期铸币情况表(部分),据此可以得出的结论是

发行时间

名称

重量

币面文字

是否垄断发行

自秦延续

秦半两

半两

半两

否

文帝五年(前175年)

四铢钱

四铢

半两

否

武帝建元元年(前140年)

三铢钱

三铢

三铢

不准私铸

武帝元狩五年(前118年)

郡国五铢

五铢

五铢

由郡国垄断

武帝元鼎二年(前115年)

赤侧五铢

五铢

五铢(带红色镶边)

由中央垄断

A.汉承秦制有所损益 B.王国问题渐趋严重

C.中央集权得到加强 D.铸币制度日臻完善

8.有学者认为:“自汉武以后,名虽尊儒,然以帝王之利便为本位以解释儒书,以官家解释为楷模而禁人自由思索。后人所研读的儒家经典不是经典本身,只是经典的注……儒家的精神,孔子的精神,透过后代注疏的凸凹镜后已是变歪了的。”该观点意在强调

A.儒学公信力遭到了普遍质疑 B.汉代儒学思想以帝王为本位

C.儒学日益僵化逐步走向衰落 D.汉代儒学成为官方正统思想

9.西汉中期至西晋,中原王朝先后允许已归附的匈奴、鲜卑族内迁到陕北、晋北、幽州北等长城一带,羌、氐族内迁到关中地区聚居。这

A.加快了中原王朝的衰落过程 B.使边患危机更加严重

C.促进了区域经济的均衡发展 D.推动了北方民族交融

10.孝文帝时,有大臣依据五德相生之序,称北魏乃承继前秦火德而来,故属土德;多数大臣认为应“以皇魏承晋为水德”,得到皇帝的认可。孝文帝此举意在

A.促进北方各民族交融 B.消除鲜卑贵族的改革阻力

C.推行中原的文化学说 D.树立北魏政权的正统地位

11.唐太宗认为“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割股以充腹,腹饱而身毙,君富而国亡。故人君之患,不自外来,常由身出……朕常以此思之,故不敢纵欲也。”这反映了唐太宗

A.以民为本的国家治理思想 B.君主应该接纳臣民的谏议

C.认为君主是国家治理根本 D.充分吸取前朝灭亡的教训

12.在唐代,文人进身仕途除了参加朝廷举行的科举考试外,通过“干谒”即达官贵人、朝廷重臣或是社会名流的举荐而入仕。这表明唐代

A.深受汉代察举制影响 B.科举制度的高度成熟

C.排除了世家子弟入仕 D.人才选拔的灵活多样

13.唐代民间常以“戏孔”为乐。《旧唐书》记载:唐文宗大和六年(832年)二月的一次宫廷宴会,杂戏人“戏孔”,“帝曰:‘孔子,古今之师,安得侮黩。’遂命驱出。”这表明唐朝

A.儒学复兴开始兴起 B.儒学地位受到冲击

C.民间娱乐活动丰富 D.三教出现合流现象

14.宋哲宗时,礼部侍郎范祖禹说:“朝廷以一纸下郡县,如身使臂,如臂使指,无有留难,而天下之势一矣。”这主要表明宋朝

A.地方分权制衡巩现固了统治 B.国家对地方实现有效管理

C.根除了地方分裂割据顽疾 D.官员素养高能够依规行政

15.北宋法律规定,所有与农户有关的田宅、婚姻、债务之类的民事诉讼,必须在每年十月一日后才能起诉,次年正月二十日停止受理,三月三日以前审理完毕。这一规定体现了

A.薄赋观念 B.程朱理学思想 C.重本思想 D.经世致用观念

16.历史学者谢元鲁指出:唐代的经济制度重平等轻效率,宋代则不然,在经济领域对效率的注重逐渐取代了对平等的注重。宋代经济效率的提高,主要表现为

A.坊市界限的打破 B.经济重心的南移

C.海外贸易的发展 D.土地产权的转换

17.宋代书画创作开始出现了文人画和通俗画的分化,士大夫和富民追逐文人画,平民喜爱通俗画这表明宋代

A. 书画市场逐渐走向成熟 B. 社会发展丰富了人们精神生活

C.文人士大夫影响力巨大 D. 富民已经跻身于士大夫的阶层

18.据《元史》记载,“岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比之于内地”。元朝此举

A.主要为了实现民族平等 B.有利于缩小贫富差距

C.解决了政府的财政困难 D.提高了国家治理能力

19.洪武年间设立的通政司,早朝时呈报的是内外章奏;午朝时呈报的是关于底层百姓阶级的臣民之言;重大或机密事件则不定时向皇帝汇报。这说明通政司

A.具备协理政务的职能 B.容易造成官员专权

C.保证信息传递的准确 D.便于皇帝掌握舆情

20.自明中叶以来,江南丝织业市镇及其四乡,农家栽桑、养蚕、缫丝、织绢,以及植棉、纺纱、织布等原先的农家副业,逐渐取代种植粮食作物的农家正业,出现了蚕桑压倒稻作、棉作压倒稻作的新趋势。这表明江南市镇

A.早期工业化的特征 B.出现资本主义萌芽

C.城市化进程的加快 D.经济发展的区域化

21.明朝前期,普通百姓严禁使用大红、黄色鲜艳的色彩;晚明以后,红色和黄色却成为民间普遍认同的富贵色。这一变化

A.瓦解了明朝的服饰等级制度 B.反映了百姓的政治地位上

C.形成了民族文化的传统积淀 D.是市民文化开始兴起的体现

22.明清时期,江南人家有田十亩,必延请塾师培养子弟应举人仕;商人、高利贷者也热衷于培养后代在科场博取功名,还不惜血本捐官买爵。这反映了当时

A.科举制度的弊端充分暴露 B.自然经济开始解体

C.社会群体依附于政治权力 D.官商一体成为趋势

23.雍正时期,各地奏请开矿,清廷常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁,永远封禁”等命令;对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。这说明当时

A.开矿被政府垄断并限制 B.开矿聚集影响社会稳定

C.中央地方矛盾日益加剧 D.政府财政出现严重困难

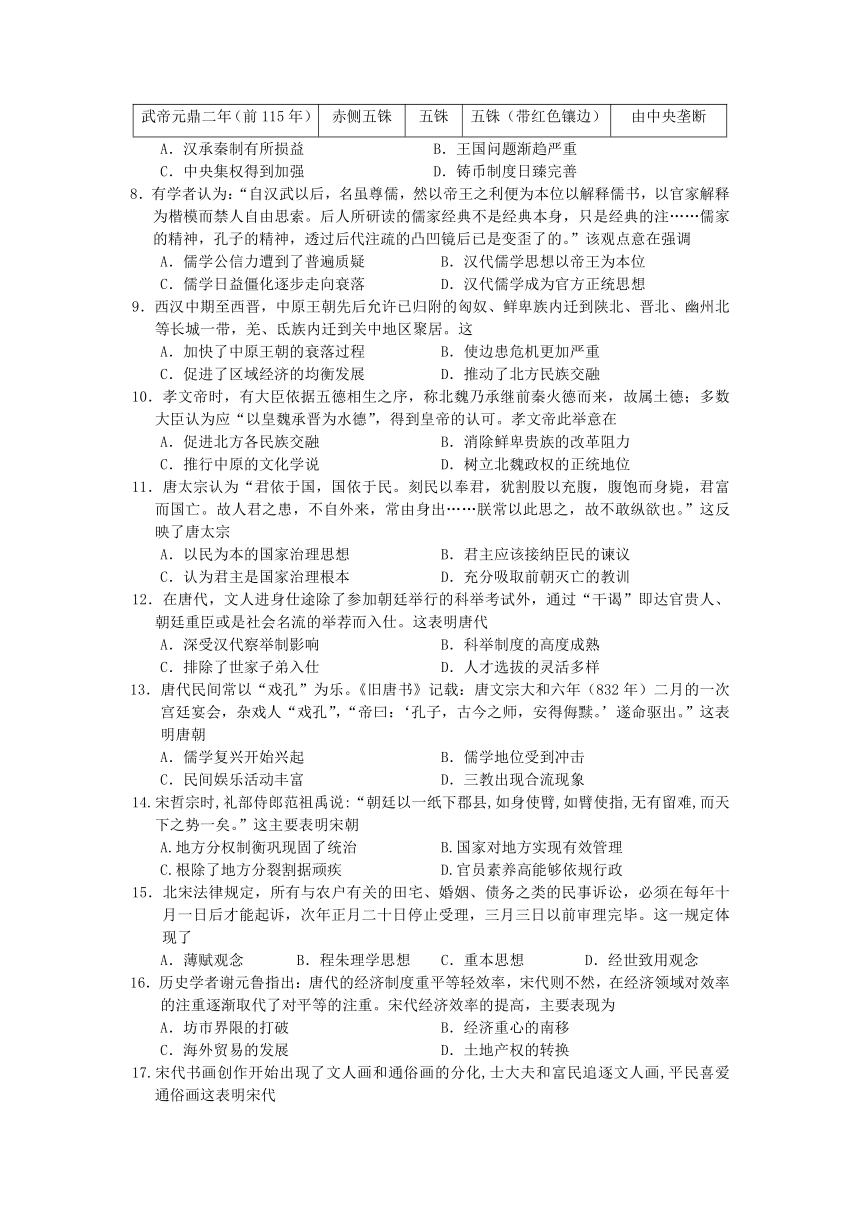

24.16世纪至17世纪中叶中西科技成就简表

时间

欧洲

时间

中国

16世纪

哥白尼太阳中心说

明中期

李时珍《本草纲目》

17世纪

伽利略天文望远镜、哈维血液循环学说、波义耳近代化学、笛卡尔解析几何、牛顿力学体系

明后期清

徐光启《农政全书》

徐霞客《徐霞客游记》

宋应星《天工开物》

据材料可知

A.中国科技落后于西方 B.东西方社会发展趋势不同

C.“东学西渐”历程开启 D.中西方科技发展方向不同

二、非选择题:本大题共3小题,第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分。

25.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉长安城是当时世界上规模最大的都城,选建在宽阔的关中平原上,一共有12座城门,一门三道,中间的门道专供天子使用,行人左出右入,城内的道路规整,布局与形制按照《周礼·考工记》进行设计营造。汉长安城的礼制建筑位于南郊,有宗庙、辟雍和社稷遗址等。统治中心位于中、南部,市场、民间手工作坊和闾里集中在城北。东市、西市具有重要的商业功能,由于城门管理严格,主要服务于达官贵族。汉长安城布局上所表现出的崇方思想、择中观念、规整的城门配置制度、棋盘式道路网,以及“前朝后市”和“左祖右社”的布局等在中国古代都城发展过程中有着典型意义,对后代都城的营建影响深远。

——摘编自徐卫民《汉长安与古罗马城政治功能比较研究》

材料二

古罗马城的建设经历了王政时代、共和国时代、帝国时代三个阶段。共和国时期,为了防止外敌入侵,罗马人不仅将罗马城进一步扩大,修建了周长10公里,厚近4米、高7米多的城墙,并建造了坚固的城门、塔楼、碉堡等工程。公元前1世纪,罗马城已经拥有100万的人口,无论从地理上还是从政治上,都是罗马帝国的中心。罗马城内工商业发展迅速,金融、行会、高利贷业也有很大发展。当时手工业作坊密布于城市街区,手工行业达数十种。从帝国建立到公元180年左右,为歌颂权力、炫耀财富、表彰功绩,建造了一大批凯旋门、纪功柱和以皇帝命名的广场、神庙,此外剧场、圆形剧场与浴场等亦趋于规模宏大与豪华富丽。罗马帝国的皇帝好大喜功,建造了越来越宏伟的建筑,也导致罗马帝国逐渐走上了衰败之路。

——摘编自(英)迈克尔·格兰特《罗马史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代长安城的特点及其形成因素。(13分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与汉代长安城相比古罗马城的不同之处,并说明中西方两大古都共同的历史魅力。(12分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

27.阅读下列材料,回答问题。

材料

建安元年,曹操采纳部下枣祗等人建议,利用攻破黄巾起义所缴获的物资,在许下募民屯田,当年即大见成效,得谷百万斛。于是曹操命令在各州郡设置田官,兴办屯田。这样,“农官兵田,鸡犬之声,阡陌相属”,“后遂因此大田,丰足国用,摧灭群逆,克定天下”。曹操还先后采取招怀流民、迁徙人口、劝课农桑、兴修水利、检括户籍等办法,充实编户,恢复农业生产。建安五年,曹操颁布新的征收制度,到建安九年,又明确:“其收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤而已,他不得擅兴发。”这样,自耕农经济得以恢复发展。曹操大力兴修水利设施并卓有成效,如在周瑜的家乡舒城建立的七门三堰,一直到北宋宋仁宗时还能每天浇灌两万顷良田。

——摘编自《曹操的农业思想及其当代启示》

(1)根据材料,概括曹操恢复发展农业的主要措施。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析曹操重农措施的意义。(7分)

2019级高二下期末考试历史试题参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

C

B

C

C

B

A

C

B

D

D

A

D

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

B

B

C

D

B

D

D

A

C

C

A

B

25.(25分)

(1)特点:规模大,规划整齐,布局合理;政治、军事功能为主;体现集权和统治秩序;规范化、制度化管理。

因素:中央集权制度;儒家思想和宗法观念;自然地理条件;小农经济。(13 分)

(2)不同之处:建设周期更长;商业功能突出;宗教色彩浓厚;体现好大喜功、奢靡之

风。

历史魅力:彰显国家的规模与精神;反映文明的演进,民族的兴盛;民族交融的中心;人类共同的文化遗产。(12 分)

26. ??示例一 《中国古代儒家思想的嬗变与坚守》

??? 论述:中国古代儒家思想作为封建统治的思想基础,是中国两千多年传统文化的主流思想,其思想在时代需要中稳中求变。

???? 春秋战国社会出现大变革、大动荡,孔子提出仁、克己复礼等思想,战国时孟子提出仁政、性本善等,荀子提出仁义、性本恶、礼法并用等;西汉汉武帝时从无为转向有为,董仲舒提出“春秋大一统”、“罢黜百家、独尊儒术”、仁义礼智信等思想适应了加强中央集权的需要,被汉武帝采纳,逐渐成为中国的正统思想;魏晋南北朝以来,佛道兴起,儒学的正统地位受到挑战。隋唐以来儒学家提出“三教合归儒” 和复兴儒学的主张。形成了以理为核心的理学,从北宋二程的“天理就是伦理道德”“、格物致知”再到明代王阳明的“致良知”和知行合一,儒家思想在兼容并蓄中不断完善发展。

综上所述,中国古代儒家思想为中国的大一统社会提供了稳定的思想基础,其以“仁”和“礼”为核心的思想、“大同思想”等思想影响深远。(浏阳市 卓银化老师)

?示例二 《中国古代儒家思想的嬗变与坚守》

??? 儒家思想是中国古代“万流归宗”的正统思想。春秋战国时期的儒学到汉唐经学,再到宋明理学的转变,可以说它在嬗变中有坚守,在坚守中嬗变。

对外,儒学与佛、道、玄之间长期斗争、吸收并融合,最终援佛入儒,援道入儒。在儒学内部,汉代今古文经学、南北朝的南北学、宋明时期的程朱理学与陆王心学,清代的汉学与宋学之间的论争、吸收和融合,才有了中国古代丰富多彩思想明珠——儒学。但,儒学中的以“仁”为核心的政治思想一直在坚守,儒家的“大同思想”及“和”的主张一直在坚守。

正是因为儒家思想与时俱进的嬗变,所以才能源远流长,同时也因为儒家思想有着最“初心”的坚守,所以它才闪烁着超越时空与种族的光芒。

27.(15分)

(1)措施:实行屯田,开垦荒地;设置屯田官,督办屯田;采取各种措施,扶植自耕农经济;陆续颁布法令,禁止乱增赋税;兴修水利。(任意l点2分,4点8分)

(2)意义:减轻了百姓负担,调动了生产积极性;促使北方农业恢复和发展;为曹操势力崛起奠定了物质基础;兴修水利造福后代。(任意l点2分,4点7分)

历史试题

试题说明:1、本试题满分 100 分,答题时间 90 分钟。

2、请将答案填写在答题卡上,考试结束后只交答题卡。

第Ⅰ卷 选择题部分

一、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.周朝的分封一方面是自上而下——天子、诸侯、卿大夫的逐级分封,一方面是自下而上的层层拱卫,周王“非复诸侯之长而为诸侯之君”。据此可知分封制

A.逐渐颠覆了夏商的政治制度 B.推动了君主专制政体的建立

C.有利于巩固西周政权的统治 D.实现了中央对地方的垂直管理

2.王国维先生在《殷周制度论》中提出:“然则商人六世以后,或可通婚,而同姓不婚,自周而始。”周人确立“同姓不婚“原则的目的在于

A.强化礼乐制度 B.巩固宗法制度 C.控制地方诸侯 D.促进民族交流

3.春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。这一变化的原因有

A.分封制度的强化 B.井田制度的推广

C.生产技术的进步 D.土地兼并的加剧

4.《吕氏春秋?去私》中记载:“墨者必须服从巨子(墨家领袖)的领导,其纪律严明,相传墨者之法,杀人者死,伤人者刑'。”这说明墨家思想

A.与法家思想本质相同 B.主张严格的社会等级制度

C.力图构建稳定的社会秩序 D.充满强烈的社会实践精神

5.秦朝修筑的驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成条条大路通罗马的盛况。这些工程能够完成,主要是因为

A.交通运输网络的通畅 B.国家组织能力的强大

C.统一民族国家的建立 D.城市兴起发展的推动

6.有学者指出:“秦惠王在征服巴蜀之后设蜀郡并把大量秦国罪徒迁移到蜀郡。秦灭六国之后,秦始皇把原来秦国的货币、度量衡等制度推广到全国,同时也把大量秦国罪徒迁移到边远地区。”该学者意在说明秦始皇的移民措施

A.有利于各项统一政策的推行 B.有利于郡县制在地方的实施

C.有利于先进生产技术的传播 D.有利于消弭区域间文化差异

7.下表是秦汉时期铸币情况表(部分),据此可以得出的结论是

发行时间

名称

重量

币面文字

是否垄断发行

自秦延续

秦半两

半两

半两

否

文帝五年(前175年)

四铢钱

四铢

半两

否

武帝建元元年(前140年)

三铢钱

三铢

三铢

不准私铸

武帝元狩五年(前118年)

郡国五铢

五铢

五铢

由郡国垄断

武帝元鼎二年(前115年)

赤侧五铢

五铢

五铢(带红色镶边)

由中央垄断

A.汉承秦制有所损益 B.王国问题渐趋严重

C.中央集权得到加强 D.铸币制度日臻完善

8.有学者认为:“自汉武以后,名虽尊儒,然以帝王之利便为本位以解释儒书,以官家解释为楷模而禁人自由思索。后人所研读的儒家经典不是经典本身,只是经典的注……儒家的精神,孔子的精神,透过后代注疏的凸凹镜后已是变歪了的。”该观点意在强调

A.儒学公信力遭到了普遍质疑 B.汉代儒学思想以帝王为本位

C.儒学日益僵化逐步走向衰落 D.汉代儒学成为官方正统思想

9.西汉中期至西晋,中原王朝先后允许已归附的匈奴、鲜卑族内迁到陕北、晋北、幽州北等长城一带,羌、氐族内迁到关中地区聚居。这

A.加快了中原王朝的衰落过程 B.使边患危机更加严重

C.促进了区域经济的均衡发展 D.推动了北方民族交融

10.孝文帝时,有大臣依据五德相生之序,称北魏乃承继前秦火德而来,故属土德;多数大臣认为应“以皇魏承晋为水德”,得到皇帝的认可。孝文帝此举意在

A.促进北方各民族交融 B.消除鲜卑贵族的改革阻力

C.推行中原的文化学说 D.树立北魏政权的正统地位

11.唐太宗认为“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割股以充腹,腹饱而身毙,君富而国亡。故人君之患,不自外来,常由身出……朕常以此思之,故不敢纵欲也。”这反映了唐太宗

A.以民为本的国家治理思想 B.君主应该接纳臣民的谏议

C.认为君主是国家治理根本 D.充分吸取前朝灭亡的教训

12.在唐代,文人进身仕途除了参加朝廷举行的科举考试外,通过“干谒”即达官贵人、朝廷重臣或是社会名流的举荐而入仕。这表明唐代

A.深受汉代察举制影响 B.科举制度的高度成熟

C.排除了世家子弟入仕 D.人才选拔的灵活多样

13.唐代民间常以“戏孔”为乐。《旧唐书》记载:唐文宗大和六年(832年)二月的一次宫廷宴会,杂戏人“戏孔”,“帝曰:‘孔子,古今之师,安得侮黩。’遂命驱出。”这表明唐朝

A.儒学复兴开始兴起 B.儒学地位受到冲击

C.民间娱乐活动丰富 D.三教出现合流现象

14.宋哲宗时,礼部侍郎范祖禹说:“朝廷以一纸下郡县,如身使臂,如臂使指,无有留难,而天下之势一矣。”这主要表明宋朝

A.地方分权制衡巩现固了统治 B.国家对地方实现有效管理

C.根除了地方分裂割据顽疾 D.官员素养高能够依规行政

15.北宋法律规定,所有与农户有关的田宅、婚姻、债务之类的民事诉讼,必须在每年十月一日后才能起诉,次年正月二十日停止受理,三月三日以前审理完毕。这一规定体现了

A.薄赋观念 B.程朱理学思想 C.重本思想 D.经世致用观念

16.历史学者谢元鲁指出:唐代的经济制度重平等轻效率,宋代则不然,在经济领域对效率的注重逐渐取代了对平等的注重。宋代经济效率的提高,主要表现为

A.坊市界限的打破 B.经济重心的南移

C.海外贸易的发展 D.土地产权的转换

17.宋代书画创作开始出现了文人画和通俗画的分化,士大夫和富民追逐文人画,平民喜爱通俗画这表明宋代

A. 书画市场逐渐走向成熟 B. 社会发展丰富了人们精神生活

C.文人士大夫影响力巨大 D. 富民已经跻身于士大夫的阶层

18.据《元史》记载,“岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比之于内地”。元朝此举

A.主要为了实现民族平等 B.有利于缩小贫富差距

C.解决了政府的财政困难 D.提高了国家治理能力

19.洪武年间设立的通政司,早朝时呈报的是内外章奏;午朝时呈报的是关于底层百姓阶级的臣民之言;重大或机密事件则不定时向皇帝汇报。这说明通政司

A.具备协理政务的职能 B.容易造成官员专权

C.保证信息传递的准确 D.便于皇帝掌握舆情

20.自明中叶以来,江南丝织业市镇及其四乡,农家栽桑、养蚕、缫丝、织绢,以及植棉、纺纱、织布等原先的农家副业,逐渐取代种植粮食作物的农家正业,出现了蚕桑压倒稻作、棉作压倒稻作的新趋势。这表明江南市镇

A.早期工业化的特征 B.出现资本主义萌芽

C.城市化进程的加快 D.经济发展的区域化

21.明朝前期,普通百姓严禁使用大红、黄色鲜艳的色彩;晚明以后,红色和黄色却成为民间普遍认同的富贵色。这一变化

A.瓦解了明朝的服饰等级制度 B.反映了百姓的政治地位上

C.形成了民族文化的传统积淀 D.是市民文化开始兴起的体现

22.明清时期,江南人家有田十亩,必延请塾师培养子弟应举人仕;商人、高利贷者也热衷于培养后代在科场博取功名,还不惜血本捐官买爵。这反映了当时

A.科举制度的弊端充分暴露 B.自然经济开始解体

C.社会群体依附于政治权力 D.官商一体成为趋势

23.雍正时期,各地奏请开矿,清廷常以“开矿聚集亡命,为地方隐忧”为由,下达“严行封禁,永远封禁”等命令;对一批朝廷获利甚多的矿产,则由朝廷和地方官府严加控制。这说明当时

A.开矿被政府垄断并限制 B.开矿聚集影响社会稳定

C.中央地方矛盾日益加剧 D.政府财政出现严重困难

24.16世纪至17世纪中叶中西科技成就简表

时间

欧洲

时间

中国

16世纪

哥白尼太阳中心说

明中期

李时珍《本草纲目》

17世纪

伽利略天文望远镜、哈维血液循环学说、波义耳近代化学、笛卡尔解析几何、牛顿力学体系

明后期清

徐光启《农政全书》

徐霞客《徐霞客游记》

宋应星《天工开物》

据材料可知

A.中国科技落后于西方 B.东西方社会发展趋势不同

C.“东学西渐”历程开启 D.中西方科技发展方向不同

二、非选择题:本大题共3小题,第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分。

25.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉长安城是当时世界上规模最大的都城,选建在宽阔的关中平原上,一共有12座城门,一门三道,中间的门道专供天子使用,行人左出右入,城内的道路规整,布局与形制按照《周礼·考工记》进行设计营造。汉长安城的礼制建筑位于南郊,有宗庙、辟雍和社稷遗址等。统治中心位于中、南部,市场、民间手工作坊和闾里集中在城北。东市、西市具有重要的商业功能,由于城门管理严格,主要服务于达官贵族。汉长安城布局上所表现出的崇方思想、择中观念、规整的城门配置制度、棋盘式道路网,以及“前朝后市”和“左祖右社”的布局等在中国古代都城发展过程中有着典型意义,对后代都城的营建影响深远。

——摘编自徐卫民《汉长安与古罗马城政治功能比较研究》

材料二

古罗马城的建设经历了王政时代、共和国时代、帝国时代三个阶段。共和国时期,为了防止外敌入侵,罗马人不仅将罗马城进一步扩大,修建了周长10公里,厚近4米、高7米多的城墙,并建造了坚固的城门、塔楼、碉堡等工程。公元前1世纪,罗马城已经拥有100万的人口,无论从地理上还是从政治上,都是罗马帝国的中心。罗马城内工商业发展迅速,金融、行会、高利贷业也有很大发展。当时手工业作坊密布于城市街区,手工行业达数十种。从帝国建立到公元180年左右,为歌颂权力、炫耀财富、表彰功绩,建造了一大批凯旋门、纪功柱和以皇帝命名的广场、神庙,此外剧场、圆形剧场与浴场等亦趋于规模宏大与豪华富丽。罗马帝国的皇帝好大喜功,建造了越来越宏伟的建筑,也导致罗马帝国逐渐走上了衰败之路。

——摘编自(英)迈克尔·格兰特《罗马史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代长安城的特点及其形成因素。(13分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与汉代长安城相比古罗马城的不同之处,并说明中西方两大古都共同的历史魅力。(12分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

27.阅读下列材料,回答问题。

材料

建安元年,曹操采纳部下枣祗等人建议,利用攻破黄巾起义所缴获的物资,在许下募民屯田,当年即大见成效,得谷百万斛。于是曹操命令在各州郡设置田官,兴办屯田。这样,“农官兵田,鸡犬之声,阡陌相属”,“后遂因此大田,丰足国用,摧灭群逆,克定天下”。曹操还先后采取招怀流民、迁徙人口、劝课农桑、兴修水利、检括户籍等办法,充实编户,恢复农业生产。建安五年,曹操颁布新的征收制度,到建安九年,又明确:“其收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤而已,他不得擅兴发。”这样,自耕农经济得以恢复发展。曹操大力兴修水利设施并卓有成效,如在周瑜的家乡舒城建立的七门三堰,一直到北宋宋仁宗时还能每天浇灌两万顷良田。

——摘编自《曹操的农业思想及其当代启示》

(1)根据材料,概括曹操恢复发展农业的主要措施。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析曹操重农措施的意义。(7分)

2019级高二下期末考试历史试题参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

C

B

C

C

B

A

C

B

D

D

A

D

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

B

B

C

D

B

D

D

A

C

C

A

B

25.(25分)

(1)特点:规模大,规划整齐,布局合理;政治、军事功能为主;体现集权和统治秩序;规范化、制度化管理。

因素:中央集权制度;儒家思想和宗法观念;自然地理条件;小农经济。(13 分)

(2)不同之处:建设周期更长;商业功能突出;宗教色彩浓厚;体现好大喜功、奢靡之

风。

历史魅力:彰显国家的规模与精神;反映文明的演进,民族的兴盛;民族交融的中心;人类共同的文化遗产。(12 分)

26. ??示例一 《中国古代儒家思想的嬗变与坚守》

??? 论述:中国古代儒家思想作为封建统治的思想基础,是中国两千多年传统文化的主流思想,其思想在时代需要中稳中求变。

???? 春秋战国社会出现大变革、大动荡,孔子提出仁、克己复礼等思想,战国时孟子提出仁政、性本善等,荀子提出仁义、性本恶、礼法并用等;西汉汉武帝时从无为转向有为,董仲舒提出“春秋大一统”、“罢黜百家、独尊儒术”、仁义礼智信等思想适应了加强中央集权的需要,被汉武帝采纳,逐渐成为中国的正统思想;魏晋南北朝以来,佛道兴起,儒学的正统地位受到挑战。隋唐以来儒学家提出“三教合归儒” 和复兴儒学的主张。形成了以理为核心的理学,从北宋二程的“天理就是伦理道德”“、格物致知”再到明代王阳明的“致良知”和知行合一,儒家思想在兼容并蓄中不断完善发展。

综上所述,中国古代儒家思想为中国的大一统社会提供了稳定的思想基础,其以“仁”和“礼”为核心的思想、“大同思想”等思想影响深远。(浏阳市 卓银化老师)

?示例二 《中国古代儒家思想的嬗变与坚守》

??? 儒家思想是中国古代“万流归宗”的正统思想。春秋战国时期的儒学到汉唐经学,再到宋明理学的转变,可以说它在嬗变中有坚守,在坚守中嬗变。

对外,儒学与佛、道、玄之间长期斗争、吸收并融合,最终援佛入儒,援道入儒。在儒学内部,汉代今古文经学、南北朝的南北学、宋明时期的程朱理学与陆王心学,清代的汉学与宋学之间的论争、吸收和融合,才有了中国古代丰富多彩思想明珠——儒学。但,儒学中的以“仁”为核心的政治思想一直在坚守,儒家的“大同思想”及“和”的主张一直在坚守。

正是因为儒家思想与时俱进的嬗变,所以才能源远流长,同时也因为儒家思想有着最“初心”的坚守,所以它才闪烁着超越时空与种族的光芒。

27.(15分)

(1)措施:实行屯田,开垦荒地;设置屯田官,督办屯田;采取各种措施,扶植自耕农经济;陆续颁布法令,禁止乱增赋税;兴修水利。(任意l点2分,4点8分)

(2)意义:减轻了百姓负担,调动了生产积极性;促使北方农业恢复和发展;为曹操势力崛起奠定了物质基础;兴修水利造福后代。(任意l点2分,4点7分)

同课章节目录