我爱这土地导学案

图片预览

文档简介

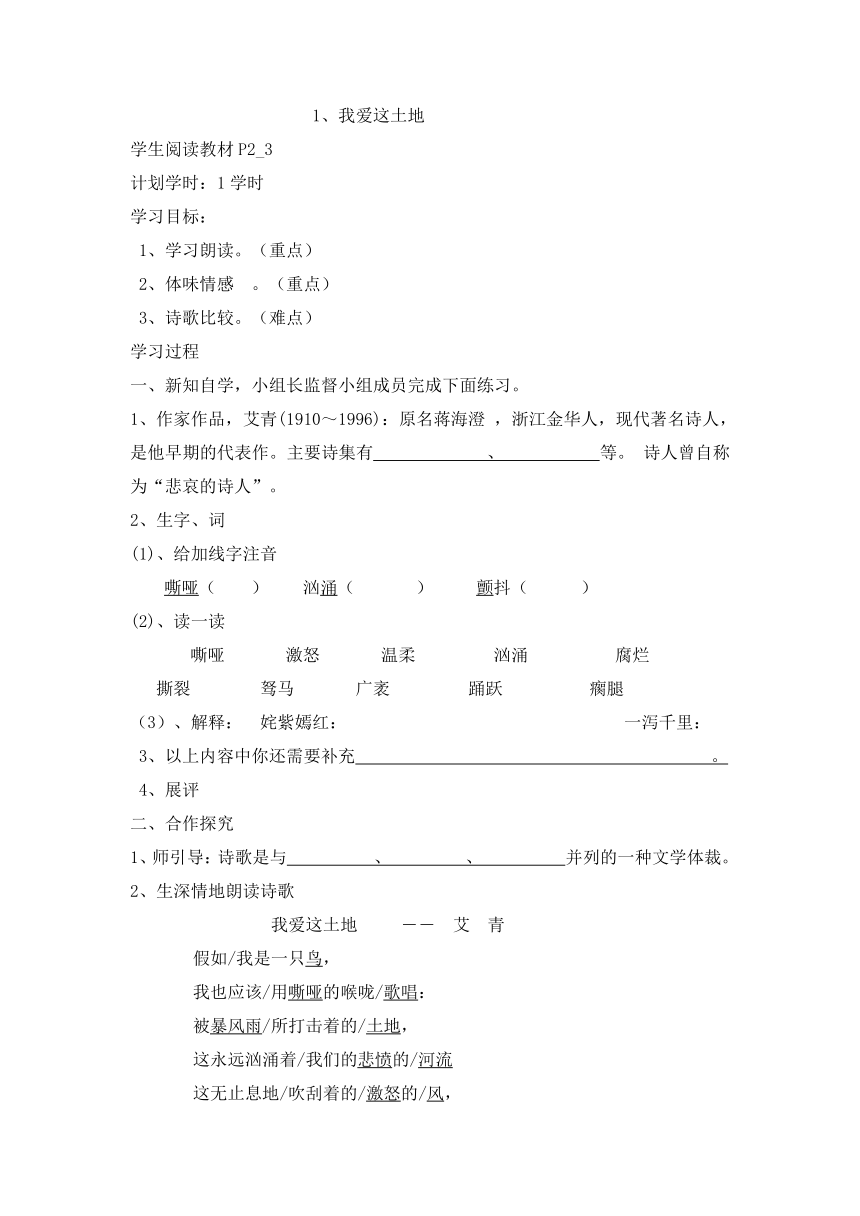

我爱这土地

学生阅读教材P2_3

计划学时:1学时

学习目标:

1、学习朗读。(重点)

2、体味情感 。(重点)

3、诗歌比较。(难点)

学习过程

一、新知自学,小组长监督小组成员完成下面练习。

1、作家作品,艾青(1910~1996):原名蒋海澄 ,浙江金华人,现代著名诗人, 是他早期的代表作。主要诗集有 、 等。 诗人曾自称为“悲哀的诗人”。

2、生字、词

(1)、给加线字注音

嘶哑( ) 汹涌( ) 颤抖( )

(2)、读一读

嘶哑 激怒 温柔 汹涌 腐烂

撕裂 驽马 广袤 踊跃 瘸腿

(3)、解释: 姹紫嫣红: 一泻千里:

3、以上内容中你还需要补充 。

4、展评

二、合作探究

1、师引导:诗歌是与 、 、 并列的一种文学体裁。

2、生深情地朗读诗歌

我爱这土地 ―― 艾 青

假如/我是一只鸟,

我也应该/用嘶哑的喉咙/歌唱:

被暴风雨/所打击着的/土地,

这永远汹涌着/我们的悲愤的/河流

这无止息地/吹刮着的/激怒的/风,

和那来自林间的/无比温柔的/黎明……

──然后/我死了,

连羽毛/也腐烂在土地里面。

为什么/我的眼里/常含泪水?

因为/我对这土地/爱得深沉……

(读准字音,理解诗歌内容,感受诗歌的节奏和感情基调,用沉郁悲壮的调子来读,进一步理解诗歌内容。)

3、师介绍写作背景,《我爱这土地》写于抗日战争开始后的1938年,当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗,进行了不屈不挠的斗争。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了这首慷慨激昂的诗。

4、新知探究:

(1)、作者把自己比作一只鸟,借助鸟的歌唱来抒发自己的感情。那么这只鸟歌唱的内容有哪些呢?

、 、 、

(2 ).鸟儿歌唱的“土地”“河流”“风”的前面分别有“暴风雨所打击的”“悲愤的”“激怒的”这些修饰语,其作用是什么?

(3)、诗中“用嘶哑的喉咙歌唱”的“鸟”是一个怎样的形象?这只“鸟”歌唱至死,最后“连羽毛也腐烂在土地里面”,对此应如何理解?

(4)、诗人将自己虚拟成一只鸟来表达强烈地爱国之情,这样写有什么好处?

四、巩固与运用:

(一)比较《中国的土地》和课文《我爱这土地》

背景介绍:刘湛秋(1935~),安徽人。 这首诗写于20世纪80年代,当时中国人民正从文化大革命的噩梦中醒来,在党的十一届三中全会精神的鼓舞下,迎来了改革开放的新时代。

中国的土地 ――刘湛秋

你可知道这块神奇的土地

埋藏着黄金般的相思

一串串杜鹃花姹紫嫣红

激流的三峡传来神女的叹息

冬天从冻土层到绿色的椰子林

蔷薇色的海浪抚爱着沙粒

你可知道这块神奇的土地

黄皮肤、黑头发是那样的美丽

敦厚的性格像微风下的湖水

顽强勇敢又如长江一泻千里

挂霜的葡萄下跃动着欢乐

坚硬的核里已绽开复兴的契机

比较这两首诗在内容和感情上的相同点和不同点:

1、内容上:相同点

不同点

2、感情上: 相同点

不同点:

(二) 阅读下面的诗歌,回答文后提出的问题。(孝感市2009)

登岳阳楼(其一)

陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

1.这首七言律诗借景抒情,把自然之景、 和 融于一体。(2分)

2.对这首诗品析有误的一项是(2分)

A.首联点明登临位置,从“帘旌”到“夕阳”,写景由远及近。

B.颔联思昔抚今,忆“吴蜀”融入厚重历史感,说“徙倚”渗透个人怅惘情。

C.颈联“万里”与“三年”对举,分别从空间和时间跨度上道出了亡国之臣的无尽忧愤。

D.尾联“风霜”语意双关,“沧波”情景交融,于无限悲凉中收束全篇。

(二)欣赏下面一首古诗,回答问题。(2009恩施)

观书有感

朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?

为有源头活水来。

(选自《义务教育课程标准实验教科书·语文》七年级上册)

1.请你将第一、二句所展现的画面用形象生动的语言描绘出来。

答:

2.你从第三、四句诗中悟出了什么道理?

答:

学生阅读教材P2_3

计划学时:1学时

学习目标:

1、学习朗读。(重点)

2、体味情感 。(重点)

3、诗歌比较。(难点)

学习过程

一、新知自学,小组长监督小组成员完成下面练习。

1、作家作品,艾青(1910~1996):原名蒋海澄 ,浙江金华人,现代著名诗人, 是他早期的代表作。主要诗集有 、 等。 诗人曾自称为“悲哀的诗人”。

2、生字、词

(1)、给加线字注音

嘶哑( ) 汹涌( ) 颤抖( )

(2)、读一读

嘶哑 激怒 温柔 汹涌 腐烂

撕裂 驽马 广袤 踊跃 瘸腿

(3)、解释: 姹紫嫣红: 一泻千里:

3、以上内容中你还需要补充 。

4、展评

二、合作探究

1、师引导:诗歌是与 、 、 并列的一种文学体裁。

2、生深情地朗读诗歌

我爱这土地 ―― 艾 青

假如/我是一只鸟,

我也应该/用嘶哑的喉咙/歌唱:

被暴风雨/所打击着的/土地,

这永远汹涌着/我们的悲愤的/河流

这无止息地/吹刮着的/激怒的/风,

和那来自林间的/无比温柔的/黎明……

──然后/我死了,

连羽毛/也腐烂在土地里面。

为什么/我的眼里/常含泪水?

因为/我对这土地/爱得深沉……

(读准字音,理解诗歌内容,感受诗歌的节奏和感情基调,用沉郁悲壮的调子来读,进一步理解诗歌内容。)

3、师介绍写作背景,《我爱这土地》写于抗日战争开始后的1938年,当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗,进行了不屈不挠的斗争。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了这首慷慨激昂的诗。

4、新知探究:

(1)、作者把自己比作一只鸟,借助鸟的歌唱来抒发自己的感情。那么这只鸟歌唱的内容有哪些呢?

、 、 、

(2 ).鸟儿歌唱的“土地”“河流”“风”的前面分别有“暴风雨所打击的”“悲愤的”“激怒的”这些修饰语,其作用是什么?

(3)、诗中“用嘶哑的喉咙歌唱”的“鸟”是一个怎样的形象?这只“鸟”歌唱至死,最后“连羽毛也腐烂在土地里面”,对此应如何理解?

(4)、诗人将自己虚拟成一只鸟来表达强烈地爱国之情,这样写有什么好处?

四、巩固与运用:

(一)比较《中国的土地》和课文《我爱这土地》

背景介绍:刘湛秋(1935~),安徽人。 这首诗写于20世纪80年代,当时中国人民正从文化大革命的噩梦中醒来,在党的十一届三中全会精神的鼓舞下,迎来了改革开放的新时代。

中国的土地 ――刘湛秋

你可知道这块神奇的土地

埋藏着黄金般的相思

一串串杜鹃花姹紫嫣红

激流的三峡传来神女的叹息

冬天从冻土层到绿色的椰子林

蔷薇色的海浪抚爱着沙粒

你可知道这块神奇的土地

黄皮肤、黑头发是那样的美丽

敦厚的性格像微风下的湖水

顽强勇敢又如长江一泻千里

挂霜的葡萄下跃动着欢乐

坚硬的核里已绽开复兴的契机

比较这两首诗在内容和感情上的相同点和不同点:

1、内容上:相同点

不同点

2、感情上: 相同点

不同点:

(二) 阅读下面的诗歌,回答文后提出的问题。(孝感市2009)

登岳阳楼(其一)

陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

1.这首七言律诗借景抒情,把自然之景、 和 融于一体。(2分)

2.对这首诗品析有误的一项是(2分)

A.首联点明登临位置,从“帘旌”到“夕阳”,写景由远及近。

B.颔联思昔抚今,忆“吴蜀”融入厚重历史感,说“徙倚”渗透个人怅惘情。

C.颈联“万里”与“三年”对举,分别从空间和时间跨度上道出了亡国之臣的无尽忧愤。

D.尾联“风霜”语意双关,“沧波”情景交融,于无限悲凉中收束全篇。

(二)欣赏下面一首古诗,回答问题。(2009恩施)

观书有感

朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?

为有源头活水来。

(选自《义务教育课程标准实验教科书·语文》七年级上册)

1.请你将第一、二句所展现的画面用形象生动的语言描绘出来。

答:

2.你从第三、四句诗中悟出了什么道理?

答:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)