二轮复习中考23题

图片预览

文档简介

崂山六中九年级数学第二轮复习课堂导学案

年级:九年级 课题:中考23题 备课人:王海燕 总课时数:6

学科:数学 课型:复习课 课时:6 授课时间:12年4

试题分析:每年青岛市的中考23题,都是作为创新题、综合题出现的,考察同学们数学建模的能力,转化的数学思想,体现数形结合的思想。关注同学们阅读(不同于小说的阅读,学会分析揣摩式的数学阅读)与探究获得研究问题的方法和经验,发展思维能力、感悟知识间内在联系,形成数学整体性认识。考察同学们能否通过观察、实验、归纳、类比等活动获得数学猜想,并寻求证明猜想的合理性;能否使用使用恰当的数学语言有条理地表达自己的数学思考过程,该题体现的数学活动往往是设计一个解释现象(问题)特征的数学模型,或者是寻找一个解决问题的途径、方案.。题型通常有开放型、动手操作型、阅读理解型、探究活动型、方案设计型等等

一、数形结合思想

例:我国著名数学家华罗庚曾说过:“数缺形时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔离分家万事休.”数学中,数和形是两个最主要的研究对象,它们之间有着十分密切的联系,在一定条件下,数和形之间可以相互转化,相互渗透.

数形结合的基本思想,就是在研究问题的过程中,注意把数和形结合起来考查,斟酌问题的具体情形,把图形性质的问题转化为数量关系的问题,或者把数量关系的问题转化为图形性质的问题,使复杂问题简单化,抽象问题具体化,化难为易,获得简便易行的成功方案.

例如,求1+2+3+4+…+n的值,其中n是正整数.

对于这个求和问题,如果采用纯代数的方法(首尾两头加),问题虽然可以解决,但在求和过程中,需对n的奇偶性进行讨论.

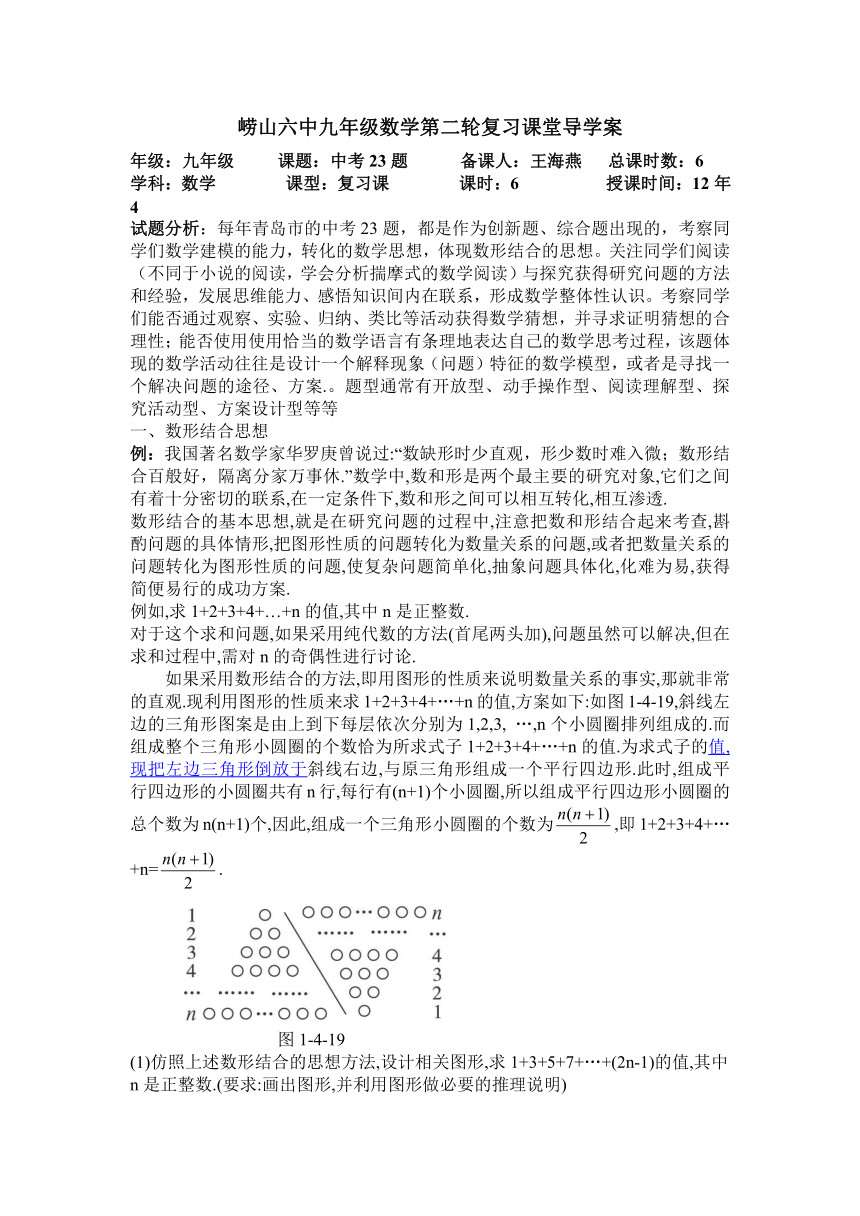

如果采用数形结合的方法,即用图形的性质来说明数量关系的事实,那就非常的直观.现利用图形的性质来求1+2+3+4+…+n的值,方案如下:如图1-4-19,斜线左边的三角形图案是由上到下每层依次分别为1,2,3, …,n个小圆圈排列组成的.而组成整个三角形小圆圈的个数恰为所求式子1+2+3+4+…+n的值.为求式子的值,现把左边三角形倒放于 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )斜线右边,与原三角形组成一个平行四边形.此时,组成平行四边形的小圆圈共有n行,每行有(n+1)个小圆圈,所以组成平行四边形小圆圈的总个数为n(n+1)个,因此,组成一个三角形小圆圈的个数为,即1+2+3+4+…+n=.

图1-4-19

(1)仿照上述数形结合的思想方法,设计相关图形,求1+3+5+7+…+(2n-1)的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

(2)试设计另外一种图形,求1+3+5+7+…+(2n-1)的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

练习巩固:

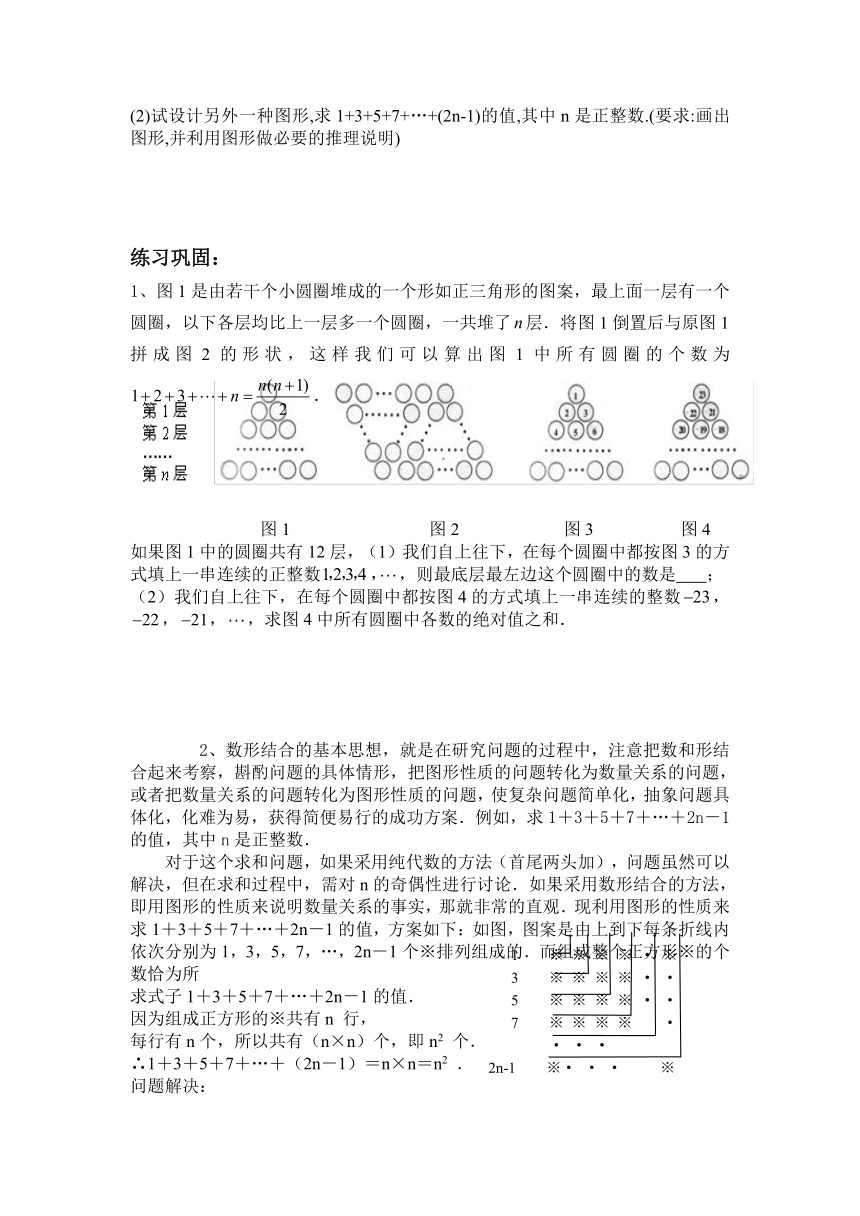

1、图1是由若干个小圆圈堆成的一个形如正三角形的图案,最上面一层有一个圆圈,以下各层均比上一层多一个圆圈,一共堆了层.将图1倒置后与原图1拼成图2的形状,这样我们可以算出图1中所有圆圈的个数为.

图1 图2 图3 图4

如果图1中的圆圈共有12层,(1)我们自上往下,在每个圆圈中都按图3的方式填上一串连续的正整数,则最底层最左边这个圆圈中的数是 ;(2)我们自上往下,在每个圆圈中都按图4的方式填上一串连续的整数,,,,求图4中所有圆圈中各数的绝对值之和.

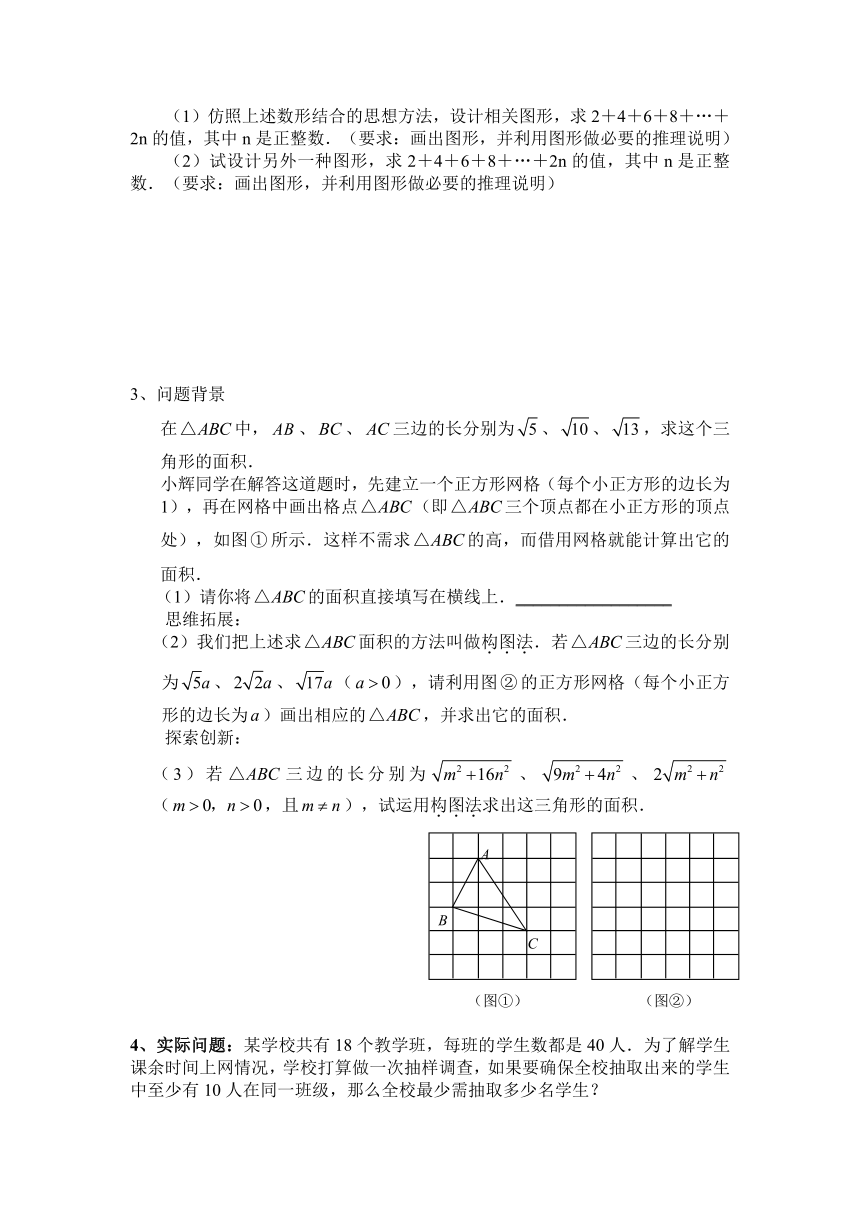

2、数形结合的基本思想,就是在研究问题的过程中,注意把数和形结合起来考察,斟酌问题的具体情形,把图形性质的问题转化为数量关系的问题,或者把数量关系的问题转化为图形性质的问题,使复杂问题简单化,抽象问题具体化,化难为易,获得简便易行的成功方案.例如,求1+3+5+7+…+2n-1的值,其中n是正整数.

对于这个求和问题,如果采用纯代数的方法(首尾两头加),问题虽然可以解决,但在求和过程中,需对n的奇偶性进行讨论.如果采用数形结合的方法,即用图形的性质来说明数量关系的事实,那就非常的直观.现利用图形的性质来求1+3+5+7+…+2n-1的值,方案如下:如图,图案是由上到下每条折线内依次分别为1,3,5,7,…,2n-1个※排列组成的.而组成整个正方形※的个数恰为所

求式子1+3+5+7+…+2n-1的值.

因为组成正方形的※共有n 行,

每行有n个,所以共有(n×n)个,即n2 个.

∴1+3+5+7+…+(2n-1)=n×n=n2 .

问题解决:

(1)仿照上述数形结合的思想方法,设计相关图形,求2+4+6+8+…+2n的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

(2)试设计另外一种图形,求2+4+6+8+…+2n的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

3、问题背景

在中,、、三边的长分别为、、,求这个三角形的面积.

小辉同学在解答这道题时,先建立一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点(即三个顶点都在小正方形的顶点处),如图所示.这样不需求的高,而借用网格就能计算出它的面积.

(1)请你将的面积直接填写在横线上.__________________

思维拓展:

(2)我们把上述求面积的方法叫做构图法.若三边的长分别为、、(),请利用图的正方形网格(每个小正方形的边长为)画出相应的,并求出它的面积.

探索创新:

(3)若三边的长分别为、、(,且),试运用构图法求出这三角形的面积.

4、实际问题:某学校共有18个教学班,每班的学生数都是40人.为了解学生课余时间上网情况,学校打算做一次抽样调查,如果要确保全校抽取出来的学生中至少有10人在同一班级,那么全校最少需抽取多少名学生?

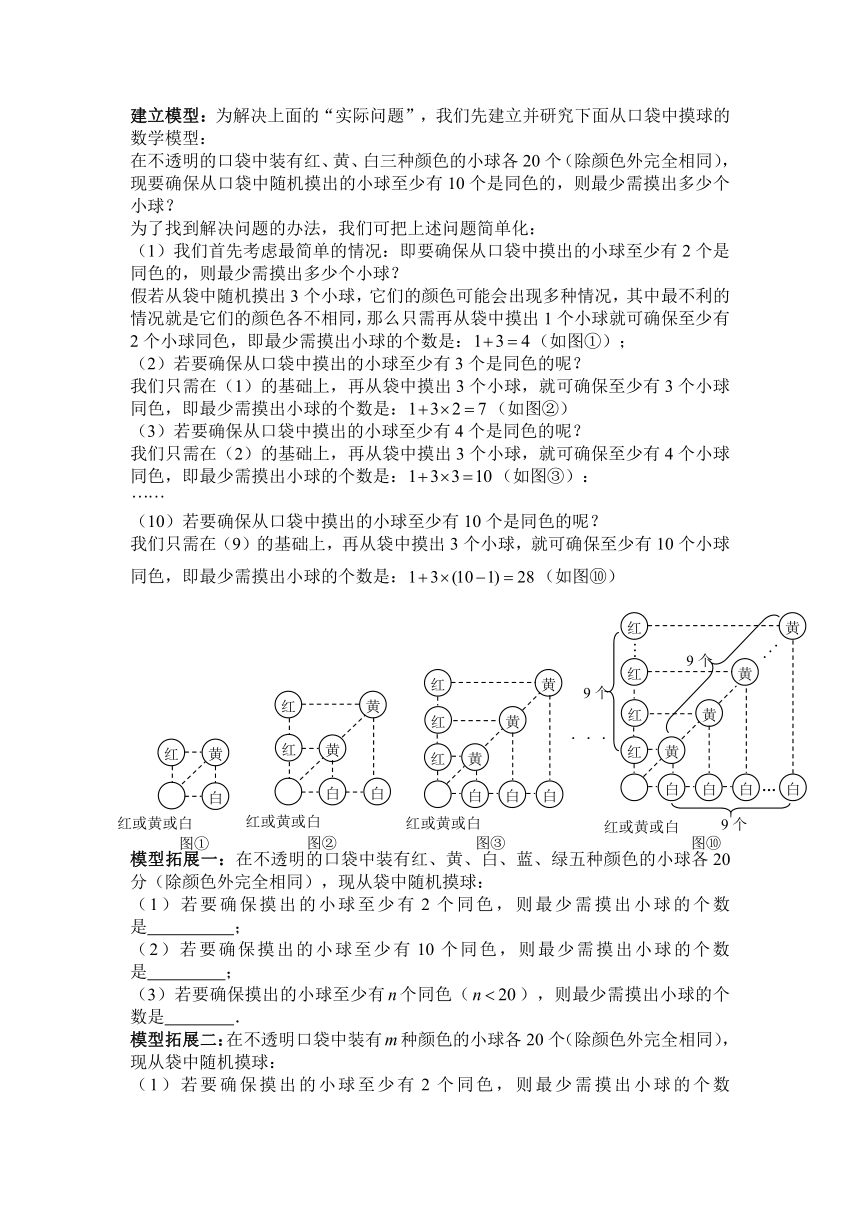

建立模型:为解决上面的“实际问题”,我们先建立并研究下面从口袋中摸球的数学模型:

在不透明的口袋中装有红、黄、白三种颜色的小球各20个(除颜色外完全相同),现要确保从口袋中随机摸出的小球至少有10个是同色的,则最少需摸出多少个小球?

为了找到解决问题的办法,我们可把上述问题简单化:

(1)我们首先考虑最简单的情况:即要确保从口袋中摸出的小球至少有2个是同色的,则最少需摸出多少个小球?

假若从袋中随机摸出3个小球,它们的颜色可能会出现多种情况,其中最不利的情况就是它们的颜色各不相同,那么只需再从袋中摸出1个小球就可确保至少有2个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图①);

(2)若要确保从口袋中摸出的小球至少有3个是同色的呢?

我们只需在(1)的基础上,再从袋中摸出3个小球,就可确保至少有3个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图②)

(3)若要确保从口袋中摸出的小球至少有4个是同色的呢?

我们只需在(2)的基础上,再从袋中摸出3个小球,就可确保至少有4个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图③):

(10)若要确保从口袋中摸出的小球至少有10个是同色的呢?

我们只需在(9)的基础上,再从袋中摸出3个小球,就可确保至少有10个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图⑩)

模型拓展一:在不透明的口袋中装有红、黄、白、蓝、绿五种颜色的小球各20分(除颜色外完全相同),现从袋中随机摸球:

(1)若要确保摸出的小球至少有2个同色,则最少需摸出小球的个数是 ;

(2)若要确保摸出的小球至少有10个同色,则最少需摸出小球的个数是 ;

(3)若要确保摸出的小球至少有个同色(),则最少需摸出小球的个数是 .

模型拓展二:在不透明口袋中装有种颜色的小球各20个(除颜色外完全相同),现从袋中随机摸球:

(1)若要确保摸出的小球至少有2个同色,则最少需摸出小球的个数是 .

(2)若要确保摸出的小球至少有个同色(),则最少需摸出小球的个数是 .

问题解决:(1)请把本题中的“实际问题”转化为一个从口袋中摸球的数学模型;

(2)根据(1)中建立的数学模型,求出全校最少需抽取多少名学生.

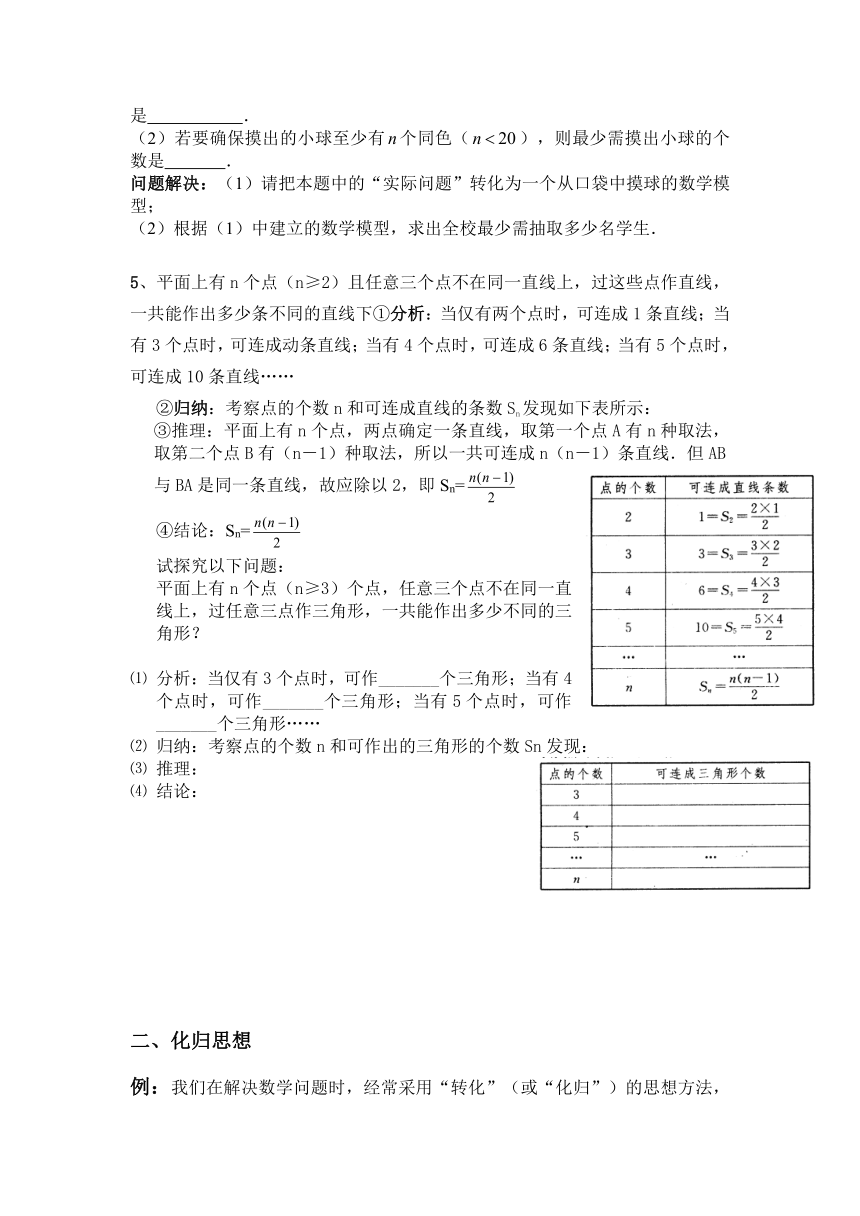

5、平面上有n个点(n≥2)且任意三个点不在同一直线上,过这些点作直线,一共能作出多少条不同的直线下①分析:当仅有两个点时,可连成1条直线;当有3个点时,可连成动条直线;当有4个点时,可连成6条直线;当有5个点时,可连成10条直线……

②归纳:考察点的个数n和可连成直线的条数Sn发现如下表所示:

③推理:平面上有n个点,两点确定一条直线,取第一个点A有n种取法,取第二个点B有(n-1)种取法,所以一共可连成n(n-1)条直线.但AB与BA是同一条直线,故应除以2,即Sn=

④结论:Sn=

试探究以下问题:

平面上有n个点(n≥3)个点,任意三个点不在同一直线上,过任意三点作三角形,一共能作出多少不同的三角形?

⑴ 分析:当仅有3个点时,可作_______个三角形;当有4个点时,可作_______个三角形;当有5个点时,可作_______个三角形……

⑵ 归纳:考察点的个数n和可作出的三角形的个数Sn发现:

⑶ 推理:

⑷ 结论:

二、化归思想

例:我们在解决数学问题时,经常采用“转化”(或“化归”)的思想方法,把待解决的问题,通过某种转化过程,归结到一类已解决或比较容易解决的问题.

譬如,在学习了一元一次方程的解法以后,进一步研究二元一次方程组的解法时,我们通常采用“消元”的方法,把二元一次方程组转化为一元一次方程;再譬如,在学习了三角形内角和定理以后,进一步研究多边形的内角和问题时,我们通常借助添加辅助线,把多边形转化为三角形,从而解决问题.

问题提出:如何把一个正方形分割成()个小正方形?

为解决上面问题,我们先来研究两种简单的“基本分割法”.

基本分割法1:如图①,把一个正方形分割成4个小正方形,即在原来1个正方形的基础上增加了3个正方形.

基本分割法2:如图②,把一个正方形分割成6个小正方形,即在原来1个正方形的基础上增加了5个正方形.

问题解决:有了上述两种“基本分割法”后,我们就可以把一个正方形分割成()个小正方形.

(1)把一个正方形分割成9个小正方形.

一种方法:如图③,把图①中的任意1个小正方形按“基本分割法2”进行分割,就可增加5个小正方形,从而分割成(个)小正方形.

另一种方法:如图④,把图②中的任意1个小正方形按“基本分割法1”进行分割,就可增加3个小正方形,从而分割成(个)小正方形.

(2)把一个正方形分割成10个小正方形.

方法:如图⑤,把图①中的任意2个小正方形按“基本分割法1”进行分割,就可增加个小正方形,从而分割成(个)小正方形.

(3)请你参照上述分割方法,把图⑥给出的正方形分割成11个小正方形(用钢笔或圆珠笔画出草图即可,不用说明分割方法)

(4)把一个正方形分割成()个小正方形.

方法:通过“基本分割法1”、“基本分割法2”或其组合把一个正方形分割成9个、10个和11个小正方形,再在此基础上每使用1次“基本分割法1”,就可增加3个小正方形,从而把一个正方形分割成12个、13个、14个小正方形,依次类推,即可把一个正方形分割成()个小正方形.

从上面的分法可以看出,解决问题的关键就是找到两种基本分割法,然后通过这两种基本分割法或其组合把正方形分割成()个小正方形.

类比应用:仿照上面的方法,我们可以把一个正三角形分割成()个小正三角形.

(1)基本分割法1:把一个正三角形分割成4个小正三角形(请你在图a 中画出草图).

(2)基本分割法2:把一个正三角形分割成6个小正三角形(请你在图b 中画出草图).

(3)分别把图c、图d和图e中的正三角形分割成9个、10个和11个小正三角形(用钢笔或圆珠笔画出草图即可,不用说明分割方法)

(4)请你写出把一个正三角形分割成()个小正三角形的分割方法(只写出分割方法,不用画图).

练习巩固

1、问题再现

现实生活中,镶嵌图案在地面、墙面乃至于服装面料设计中随处可见.在八年级课题学面图形的镶嵌”中,对于单种多边形的镶嵌,主要研究了三角形、四边形、正六边形的镶嵌问题.今天我们把正多边形的镶嵌作为研究问题的切入点,提出其中几个问题,共同来探究.

我们知道,可以单独用正三角形、正方形或正六边形镶嵌平面.如右图中,用正方形镶嵌平面,可以发现在一个顶点O周围围绕着4个正方形的内角.

试想:如果用正六边形来镶嵌平面,在一个顶点周围应该围绕着 个

正六边形的内角.

问题提出:

如果我们要同时用两种不同的正多边形镶嵌平面,可能设计出几种不同的组合方案?

问题解决

猜想1:是否可以同时用正方形、正八边形两种正多边形组合进行平面镶嵌?

分析:我们可以将此问题转化为数学问题来解决.从平面图形的镶嵌中可以发现,解决问题的关键在于分析能同时用于完整镶嵌平面的两种正多边形的内角特点.具体地说,就是在镶嵌平面时,一个顶点周围围绕的各个正多边形的内角恰好拼成一个周角.

验证1:在镶嵌平面时,设围绕某一点有x个正方形和y个正八边形的内角可以拼成一个周角.根据题意,可得方程:

,整理得:,

我们可以找到惟一一组适合方程的正整数解为 .

结论1:镶嵌平面时,在一个顶点周围围绕着1个正方形和2个正八边形的内角可以拼成一个周角,所以同时用正方形和正八边形两种正多边形组合可以进行平面镶嵌.

猜想2:是否可以同时用正三角形和正六边形两种正多边形组合进行平面镶嵌?若能,请按照上述方法进行验证,并写出所有可能的方案;若不能,请说明理由.

验证2:

结论2:

上面,我们探究了同时用两种不同的正多边形组合镶嵌平面的部分情况,仅仅得到了一部分组合方案,相信同学们用同样的方法,一定会找到其它可能的组合方案.

问题拓广

请你仿照上面的研究方式,探索出一个同时用三种不同的正多边形组合进行平面镶嵌的方案,并写出验证过程.

猜想3: .

验证3:

结论3:

2、提出问题:如图①,在四边形ABCD中,P是AD边上任意

一点,△PBC与△ABC和△DBC的面积之间有什么关系?

探究发现:为了解决这个问题,我们可以先从一些简单的、

特殊的情形入手:

(1)当AP=AD时(如图②):

∵AP=AD,△ABP和△ABD的高相等,

∴S△ABP=S△ABD .

∵PD=AD-AP=AD,△CDP和△CDA的高相等,

∴S△CDP=S△CDA .

∴S△PBC =S四边形ABCD-S△ABP-S△CDP

=S四边形ABCD-S△ABD-S△CDA

=S四边形ABCD-(S四边形ABCD-S△DBC)-(S四边形ABCD-S△ABC)

=S△DBC+S△ABC .

(2)当AP=AD时,探求S△PBC与S△ABC和S△DBC之间的关系,写出求解过程;

解:

(3)当AP=AD时,S△PBC与S△ABC和S△DBC之间的关系式为:

_____________________________________________________;

(4)一般地,当AP=AD(n表示正整数)时,探求S△PBC与S△ABC和S△DBC之

间的关系,写出求解过程;

解:

问题解决:当AP=AD(0≤≤1)时,S△PBC与S△ABC和S△DBC之间的关系式为:___________________________________________.

3、阅读材料:如图,△ABC中,AB=AC,P为底边BC上任意一点,点P到两腰的距离分别为,腰上的高为h,连结AP,则

即:

(定值)

(1)理解与应用

如图,在边长为3的正方形ABC中,点E为对角线BD上的一点,且BE=BC,F为CE上一点,FM⊥BC于M,FN⊥BD于N,试利用上述结论求出FM+FN的长。

(2)类比与推理

如果把“等腰三角形”改成“等到边三角形”,那么P的位置可以由“在底边上任一点”放宽为“在三角形内任一点”,即:已知等边△ABC内任意一点P到各边的距离分别为,等边△ABC的高为h,试证明:(定值)。

(3)拓展与延伸

若正n边形A1A2…An内部任意一点P到各边的距离为,请问是否为定值,如果是,请合理猜测出这个定值。

4、问题提出

我们在分析解决某些数学问题时,经常要比较两个数或代数式的大小,而解决问题的策略一般要进行一定的转化,其中“作差法”就是常用的方法之一.所谓“作差法”:就是通过作差、变形,并利用差的符号确定他们的大小,即要比较代数式M、N的大小,只要作出它们的差M-N,若M-N>0,则M>N;若M-N=0,则M=N;若M-N<0,则M<N.

问题解决

如图1,把边长为a+b(a≠b)的大正方形分割成两个边长分别是a、b的小正方形及两个矩形,试比较两个小正方形面积之和M与两个矩形面积之和N的大小.

解:由图可知:M=a2+b2,N=2ab.

∴M-N=a2+b2-2ab=(a-b)2.

∵a≠b,∴(a-b)2>0.

∴M-N>0.

∴M>N.

类比应用

(1)已知小丽和小颖购买同一种商品的平均价格分别为元/千克和元/千克(a、b是正数,且a≠b),试比较小丽和小颖所购买商品的平均价格的高低.

(2)试比较图2和图3中两个矩形周长M1、N1的大小(b>c).

联系拓广

小刚在超市里买了一些物品,用一个长方体的箱子“打包”,这个箱子的尺寸如图4所示(其中b>a>c>0),售货员分别可按图5、图6、图7三种方法进行捆绑,吻哪种方法用绳最短?哪种方法用绳最长?请说明理由.

5、【阅读材料】

完成一件事有两类不同的方案,在第一类方案中有m种不同的方法,在第二类方案中有n种不同的方法.那么完成这件事共有N= m + n种不同的方法,这是分类加法计数原理;完成一件事需要两个步骤,做第一步有m种不同的方法,做第二步有n种不同的方法.那么完成这件事共有N=m×n种不同的方法,这就是分步乘法计数原理.

【问题探究】

完成沿图1所示的街道从A点出发向B点行进这件事(规定必须向北走,或向东走), 会有多少种不同的走法?

(1)根据材料中的原理,从A点到M点的走法共有(1+1)=2种.从A点到C点的走法:①从A点先到N点再到C点有1种;②从A点先到M点再到C点有2种,所以共有(1+2)=3种走法.依次下去,请求出从A点出发到达其余交叉点的走法数,将数字填入图2的空圆中,并回答从A点出发到B点的走法共有多少种?

(2)运用适当的原理和方法,算出如果直接从C点出发到达B点,共有多少种走法 请仿照图2画图说明.

【问题深入】

(3)在以上探究的问题中,现由于交叉点C道路施工,禁止通行,求从A点出发能顺利到达B点的走法数 说明你的理由.

解:(1)

(2)

6、问题情境

已知矩形的面积为a(a为常数,a>0),当该矩形的长为多少时,它的周长最小?最小值是多少?

数学模型

设该矩形的长为x,周长为y,则y与x的函数关系式为.

探索研究

⑴我们可以借鉴以前研究函数的经验,先探索函数的图象性质.

填写下表,画出函数的图象:

x …… 1 2 3 4 ……

y …… ……

②观察图象,写出该函数两条不同类型的性质;

③在求二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的最大(小)值时,除了通过观察图象,还可以通过配方得到.请你通过配方求函数(x>0)的最小值.

解决问题

⑵用上述方法解决“问题情境”中的问题,直接写出答案.

7、问题背景 某课外学习小组在一次学习研讨中,得到如下两个命题:

如图1,在正三角形ABC中,M、N分别是AC、AB上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON = 60°,则BM = CN.

如图2,在正方形ABCD中,M、N分别是CD、AD上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON = 90°,则BM = CN.

然后运用类比的思想提出了如下的命题:

如图3,在正五边形ABCDE中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON = 108°,则BM = CN.

任务要求

(1)请你从①、②、③三个命题中选择一个进行证明;(说明:选①做对的得4分,选②做对的得3分,选③做对的得5分)

(2)请你继续完成下面的探索:

如图4,在正n(n≥3)边形ABCDEF…中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,问当∠BON等于多少度时,结论BM = CN成立?(不要求证明)

如图5,在五边形ABCDE中,M、N分别是DE、AE上的点,BM与CN相交于点O,当∠BON = 108°时,请问结论BM = CN是否还成立?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由.

(1)我选 .

证明:

8、已知等边△ABC和点P,设点P到△ABC三边AB、AC、BC的距离分别为h1,h2,h3,△ABC的高为h。

“若点P在一边BC上(如图1),此时h3=0,可得结论:。”

请直接应用上述信息解决下列问题:

当点P在△ABC内(如图2)、点P在△ABC外(如图3)这两种情况时,上述结论是否还成立?若成立,请给予证明;若不成立,h1,h2,h3与h之间又有怎样的关么,请写出你的猜想,不需证明。

图1 图2 图3

9、已知矩形ABCD和点P,当点P在图1中的位置时,则有结论:S△PBC=S△PAC+S△PCD

理由:过点P作EF垂直BC,分别交AD、BC于E、F两点.

∵S△PBC+S△PAD=BC PF+AD PE=BC(PF+PE)=BC EF=S矩形ABCD,

又∵S△PAC+S△PCD+S△PAD=S矩形ABCD,∴S△PBC+S△PAD=S△PAC+S△PCD+S△PAD,∴S△PBC=S△PAC+S△PCD.

请你参考上述信息,当点P分别在图2,图3中的位置时,S△PBC、S△PAC、S△PCD又有怎样的数量关系?请写出你对上述两种情况的猜想,并选择其中一种情况的猜想给予证明

. ( http: / / www.m / )

10、观察一列数2,4,8,16,32,…,发现从第二项开始,每一项与前一项之比是一个常数,这个常数是 ;根据此规律,如果(为正整数)表示这个数列的第项,那么 , ;

(2)如果欲求的值,可令

……………………………………………………①

将①式两边同乘以3,得 …………………………②

由②减去①式,得 .

(3)用由特殊到一般的方法知:若数列,从第二项开始每一项与前一项之比的常数为,则 (用含的代数式表示),如果这个常数,那么 (用含的代数式表示).

11、阅读下列材料,并解决后面的问题.

材料:一般地,n个相同的因数相乘:.如23=8,此时,3叫做以2为底8的对数,记为.

一般地,若,则n叫做以为底b的对数,记为,则4叫做以3为底81的对数,记为.

问题:(1)计算以下各对数的值:(3分)

.

(2)观察(1)中三数4、16、64之间满足怎样的关系式? 之间又满足怎样的关系式?(2分)

(3)由(2)的结果,你能归纳出一个一般性的结论吗?(2分)

(4)根据幂的运算法则:以及对数的含义证明上述结论.(3分)

三、操作型

例:在△ABC中,AD是中线,O为AD的中点,直线a过点O,过A、B、C三点分别作直线a的垂线,垂足分别为G、E、F,当直线a绕点O旋转到与AD垂直时(如图1),易证:BE+CF=2AG,

当直线a绕点O旋转到与AD不垂直时,在图2、图3两种情况下,线段BE、CF、AG又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,并对图3的猜想给予证明.

( http: / / www.m / )

练习巩固:

1、如图1,一副直角三角板满足AB=BC,AC=DE,∠ABC=∠DEF=90°,∠EDF=30°

【操作】将三角板DEF的直角顶点E放置于三角板ABC的斜边AC上,再将三角板DEF绕点E旋转,并使边DE与边AB交于点P,边EF与边BC于点Q

【探究一】在旋转过程中,

如图2,当时,EP与EQ满足怎样的数量关系?并给出证明.

如图3,当时EP与EQ满足怎样的数量关系?,并说明理由.

根据你对(1)、(2)的探究结果,试写出当时,EP与EQ满足的数量关系式

为_________,其中的取值范围是_______(直接写出结论,不必证明)

【探究二】若,AC=30cm,连续PQ,设△EPQ的面积为S(cm2),在旋转过程中:

S是否存在最大值或最小值?若存在,求出最大值或最小值,若不存在,说明理由.

随着S取不同的值,对应△EPQ的个数有哪些变化?不出相应S值的取值范围.

2、请阅读下列材料:

问题:现有5个边长为1的正方形,排列形式如图1,请把它们分割后拼接成一个新的正方形.要求:画出分割线并在正方形网格图(图中每个小正方形的边长均为1)中用实线画出拼接成的新正方形.

小东同学的做法是:设新正方形的边长为x(x>0).依题意,割补前后图形的面积相等,有,解得.由此可知新正方形的边长等于两个小正方形组成的矩形对角线的长.于是,画出如图2所示的分割线,拼出如图3所示的新正方形.

请你参考小东同学的做法,解决如下问题:

现有10个边长为1的正方形,排列形式如图4,请把它们分割后拼接成一个新的正方形.要求:在图4中画出分割线,并在图5的正方形网格图(图中每个小正方形的边长均为1)中用实线画出拼接成的新正方形.

说明:直接画出图形,不要求写分析过程.

3、操作与探究:

(1)图①是一块直角三角形纸片.将该三角形纸片按如图方法折叠,使点A与点C重合,DE为折痕.试证明△CBE等腰三角形;

(2)再将图①中的△CBE沿对称轴EF折叠(如图②).通过折叠,原三角形恰好折成两个重合的矩形,其中一个是内接矩形,另一个是拼合(指无缝无重叠)所成的矩形,我们称这样的两个矩形为“组合矩形”.你能将图③中的△ABC折叠成一个组合矩形吗?如果能折成,请在图③中画出折痕;

(3)请你在图④的方格纸中画出一个斜三角形,同时满足下列条件:①折成的组合矩形为正方形;②顶点都在格点(各小正方形的顶点)上;

(4)有一些特殊的四边形,如菱形,通过折叠也能折成组合矩形(其中的内接矩形的四个顶点分别在原四边形的四条边上).请你进一步探究,一个非特殊的四边形(指除平行四边形、梯形外的四边形)满足何条件时,一定能折成组合矩形?

4、如图1,已知△ABC中,AB=BC=1,∠ABC=90°,把一块含30°角的直角三角板DEF的直角顶点D放在AC的中点上(直角三角板的短直角边为DE,长直角边为DF),将直角三角板DEF绕D点按逆时针方向旋转。

(1)在图1中,DE交AB于M,DF交BC于N。

①证明DM=DN;

②在这一旋转过程中,直角三角板DEF与△ABC的重叠部分为四边形DMBN,请说明四边形DMBN的面积是否发生变化?若发生变化,请说明是如何变化的?若不发生变化,求出其面积;

(2)继续旋转至如图2的位置,延长AB交DE于M,延长BC交DF于N,DM=DN是否仍然成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由;

(3)继续旋转至如图3的位置,延长FD交BC于N,延长ED交AB于M,DM=DN是否仍然成立?请写出结论,不用证明。

5、如图(1)已知边长为a的正方形ABCD的面积为,将一直角的顶点放在正方形的对称中心O处,并将这个直角绕O点旋转,

(1)线段OM与ON有怎样的数量关系?说明理由。

(2)此时正方形的周长被角的内部覆盖住部分的长度是否为定值,若是求出这一定值,并说明理由。

(3)此时正方形的周长被角的内部覆盖住部分的面积是否为定值,若是求出这一定值,并说明理由。

类比探究:(1)若将上题中的正方形改成正三角形,其它都不变是否也存在这样一个角,使它在绕正三角形的中心旋转的过程中,正三角形的周长和面积被角的内部覆盖住的部分都为一个定值,若存在,指出这个角的度数,并求出正三角形被角的内部覆盖住的周长和面积的大小。

(2)若将上题中的正方形改成正五边形,其它都不变,是否存在这样一个角呢?若存在,指出这个角的度数,并求出正五边形被角的内部覆盖住的周长和面积的大小。(直接写出结论即可)

(4)若将上题中的正方形改成正六边形,其它都不变,是否存在这样一个角呢?若存在,指出这个角的度数,并求出正边形被角的内部覆盖住的周长和面积的大小。(直接写出结论即可)

6、操作:如图2,O是边长为a的正方形ABCD的中心,将一块半径足够长、圆心角为直角的扇形纸板的圆心放在O点处,并将纸板绕O点旋转.求证:正方形ABCD的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a.

(2)思考:如图1,将一块半径足够长的扇形纸板的圆心放在边长为a的正三角形或边长为a的正五边形的中心O点处,并将纸板绕O点旋转.当扇形纸板的圆心角为 时,正三角形的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a;如图3,当扇形纸板的圆心角为 时,正五边形的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a.(直接填空)

(3)探究:一般地,将一块半径足够长的扇形纸板的圆心放在边长为a的正n边形的中心O点处,并将纸板绕O点旋转,当扇形纸板的圆心角为 度时,正n边形的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a;这时正n边形被纸板覆盖部分的面积是否也为定值?若为定值,写出它与正n边形面积S之间的关系(不需证明);若不是定值,请说明理由.

如图1、图2分别是两个相同正方形、正六边形,其中一个正多边形的顶点在另一个正多边形外接圆圆心O处.

(1)求图1中,重叠部分面积与阴影部分面积之比;

(2)求图2中,重叠部分面积与阴影部分面积之比(直接出答案);

(3)根据前面探索和图3,你能否将本题推广到一般的正n边形情况,(n为大于2的偶数)若能,写出推广问题和结论;若不能,请说明理由.

7、知识背景:恩施来凤有一处野生古杨梅群落,其野生杨梅是一种具特殊价值的绿色食品.在当地市场出售时,基地要求“杨梅”用双层上盖的长方体纸箱封装(上盖纸板面积刚好等于底面面积的2倍,如图)

(1)实际运用:如果要求纸箱的高为0.5米,底面是黄金矩形(宽与长的比是黄金比,取黄金比为0.6),体积为0.3立方米.

①按方案1(如图)做一个纸箱,需要矩形硬纸板的面积是多少平方米?

②小明认为,如果从节省材料的角度考虑,采用方案2(如图)的菱形硬纸板做一个纸箱比方案1更优,你认为呢?请说明理由.

拓展思维:北方一家水果商打算在基地购进一批“野生杨梅”,但他感觉(1)中的纸箱体积太大,搬运吃力,要求将纸箱的底面周长、底面面积和高都设计为原来的一半,你认为水果商的要求能办到吗?请利用函数图象验证.

8、情境观察

将矩形ABCD纸片沿对角线AC剪开,得到△ABC和△A′C′D,如图1所示.将△A′C′D的顶点A′与点A重合,并绕点A按逆时针方向旋转,使点D、A(A′)、B在同一条直线上,如图2所示.

观察图2可知:与BC相等的线段是 ▲ ,∠CAC′= ▲ °.

问题探究

如图3,△ABC中,AG⊥BC于点G,以A为直角顶点,分别以AB、AC为直角边,向△ABC外作等腰Rt△ABE和等腰Rt△ACF,过点E、F作射线GA的垂线,垂足分别为P、Q. 试探究EP与FQ之间的数量关系,并证明你的结论.

拓展延伸

如图4,△ABC中,AG⊥BC于点G,分别以AB、AC为一边向△ABC外作矩形ABME和矩形ACNF,射线GA交EF于点H. 若AB= k AE,AC= k AF,试探究HE与HF之间的数量关系,并说明理由.

9、课题:两个重叠的正多边形,其中的一个绕某一个顶点旋转所形成的有关问题.

实验与论证

设旋转角,,,,所表示的角如图所示.

(1)用含的式子表示角的度数:= , = , = ;

(2)图1—图4中,连接时,在不添加其他辅助线的情况下,是否存在与直线垂直且被它平分的线段?若存在,请选择其中一个图给出证明;若不存在,请说明理由;

归纳与猜想

设正边形与正边形重合(其中与重合),现将正边形绕顶点逆时针旋转.

(3)设与上述“,,…”的意义一样,请直接写出的度数;

(4)试猜想在正边形的情况下,是否存在与直线垂直且被它平分的线段?若存在,请将这条线段用相应的顶点字母表示出来(不要求证明);若不存在,请说明理由.

10.探索:

在如图1至图3中,△ABC的面积为a.

(1)如图1,延长△ABC的边BC到点D,使CD=BC,连接DA.若△ACD的面积为S1,则S1= (用含a的代数式表示);

(2)如图2,延长△ABC的边BC到点D,延长边CA到点E,使CD=BC,AE=CA,连接DE.若△DEC的面积为S2,则S2= (用含a的代数式表示),并写出理由;

(3)在图2的基础上延长AB到点F,使BF=AB,连接FD,FE,得到△DEF(如图3).若阴影部分的面积为S3,则S3= (用含a的代数式表示).

发现:

像上面那样,将△ABC各边均顺次延长一倍,连接所得端点,得到△DEF(如图3),此时,我们称△ABC向外扩展了一次.可以发现,扩展一次后得到的△DEF的面积是原来△ABC面积的 倍.

应用:

去年在面积为10m2的△ABC空地上栽种了某种花卉.今年准备扩大种植规模,把△ABC向外进行两次扩展,第一次由△ABC扩展成△DEF,第二次由△DEF扩展成△MGH(如图4).求这两次扩展的区域(即阴影部分)面积共为多少m2?

11、直角三角形通过剪切可以拼成一个与该直角三角形面积相等的矩形.方法如下:

请你用上面图示的方法,解答下列问题:

对任意三角形,设计一种方案,将它分成若干块,再拼成一个与原三角形面积相等的矩形.

对任意四边形,设计一种方案,将它分成若干块,再拼成一个与原四边形面积相等的矩形.

13、在图14-1—14-5中,正方形ABCD的边长为a,等腰直角三角形FAE的斜边AE=2b,且边AD和AE在同一直线上.

操作示例

当2b<a时,如图14-1,在BA上选取点G,使BG=b,连结FG和CG,裁掉△FAG和△CGB并分别拼接到△FEH和△CHD的位置构成四边形FGCH.

思考发现

小明在操作后发现:该剪拼方法就是先将△FAG绕点F逆时针旋转90°到△FEH的位置,易知EH与AD在同一直线上.连结CH,由剪拼方法可得DH=BG,故△CHD≌△CGB,从而又可将△CGB绕点C顺时针旋转90°到△CHD的位置.这样,对于剪拼得到的四边形FGCH(如图14-1),过点F作FM⊥AE于点M(图略),利用SAS公理可判断△HFM≌△CHD,易得FH=HC=GC=FG,∠FHC=90°.进而根据正方形的判定方法,可以判断出四边形FGCH是正方形.

实践探究

(1)正方形FGCH的面积是 ;(用含a,b的式子表示)

(2)类比图14-1的剪拼方法,请你就图14-2—图14-4的三种情形分别画出剪拼成一个新正方形的示意图.

联想拓展

小明通过探究后发现:当b≤a时,此类图形都能剪拼成正方形,且所选取的点G的位置在BA方向上随着b的增大不断上移.

当b>a时,如图14-5的图形能否剪拼成一个正方形?若能,请你在图中画出剪拼的示意图;若不能,简要说明理由.

1 ※ ※ ※ ※ · ※

3 ※ ※ ※ ※ · ·

5 ※ ※ ※ ※ · ·

7 ※ ※ ※ ※ ·

· · ·

2n-1 ※· · · ※

(图①)

(图②)

A

C

B

红

黄

红

红或黄或白

图②

黄

白

白

红

黄

白

红或黄或白

图①

红

红

红或黄或白

图③

红

白

白

白

黄

黄

黄

红

红

红或黄或白

图⑩

红

白

白

白

黄

黄

黄

白

…

红

黄

9个

9个

9个

...

图①

图②

图③

图④

图⑤

图⑥

图a

图b

图c

图d

图e

O

A D

B M C

E

N

F

A

B P C

h

r1

r2

r3

P

a

a

a

a

b

b

b

b

图1

图3

a+b

b+3c

b+c

a-c

图2

图4

图5

图6

图7

a

b

c

北

东

图1

C

图2

北

东

C

1

1

1

3

2

A

B

B

A

N

M

1

x

y

O

1

3

4

5

2

2

3

5

4

(第28题)

-1

-1

图1

图2

图3

图5

图4

A

A

A

B

C

B

B

D

C

E

E

D

C

F

图①

图②

图③

图④

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

N

N

N

E

E

F

E

F

F

M

M

M

图1

图2

图3

(第3题图)

第23题图

图1 图2

图3

图4

中点

中点

①

②

③

②

①

③

F

图14-1

A

B

C

E

D

H

G

(2b<a)

图14-3

F

A

B

C

D

E

图14-4

F

A

B

C

D

E

图14-2

F

A

B

C

(E)

D

(2b=a)

(a<2b<2a)

(b=a)

F

图14-5

A

B

C

E

D

(b>a)

年级:九年级 课题:中考23题 备课人:王海燕 总课时数:6

学科:数学 课型:复习课 课时:6 授课时间:12年4

试题分析:每年青岛市的中考23题,都是作为创新题、综合题出现的,考察同学们数学建模的能力,转化的数学思想,体现数形结合的思想。关注同学们阅读(不同于小说的阅读,学会分析揣摩式的数学阅读)与探究获得研究问题的方法和经验,发展思维能力、感悟知识间内在联系,形成数学整体性认识。考察同学们能否通过观察、实验、归纳、类比等活动获得数学猜想,并寻求证明猜想的合理性;能否使用使用恰当的数学语言有条理地表达自己的数学思考过程,该题体现的数学活动往往是设计一个解释现象(问题)特征的数学模型,或者是寻找一个解决问题的途径、方案.。题型通常有开放型、动手操作型、阅读理解型、探究活动型、方案设计型等等

一、数形结合思想

例:我国著名数学家华罗庚曾说过:“数缺形时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔离分家万事休.”数学中,数和形是两个最主要的研究对象,它们之间有着十分密切的联系,在一定条件下,数和形之间可以相互转化,相互渗透.

数形结合的基本思想,就是在研究问题的过程中,注意把数和形结合起来考查,斟酌问题的具体情形,把图形性质的问题转化为数量关系的问题,或者把数量关系的问题转化为图形性质的问题,使复杂问题简单化,抽象问题具体化,化难为易,获得简便易行的成功方案.

例如,求1+2+3+4+…+n的值,其中n是正整数.

对于这个求和问题,如果采用纯代数的方法(首尾两头加),问题虽然可以解决,但在求和过程中,需对n的奇偶性进行讨论.

如果采用数形结合的方法,即用图形的性质来说明数量关系的事实,那就非常的直观.现利用图形的性质来求1+2+3+4+…+n的值,方案如下:如图1-4-19,斜线左边的三角形图案是由上到下每层依次分别为1,2,3, …,n个小圆圈排列组成的.而组成整个三角形小圆圈的个数恰为所求式子1+2+3+4+…+n的值.为求式子的值,现把左边三角形倒放于 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )斜线右边,与原三角形组成一个平行四边形.此时,组成平行四边形的小圆圈共有n行,每行有(n+1)个小圆圈,所以组成平行四边形小圆圈的总个数为n(n+1)个,因此,组成一个三角形小圆圈的个数为,即1+2+3+4+…+n=.

图1-4-19

(1)仿照上述数形结合的思想方法,设计相关图形,求1+3+5+7+…+(2n-1)的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

(2)试设计另外一种图形,求1+3+5+7+…+(2n-1)的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

练习巩固:

1、图1是由若干个小圆圈堆成的一个形如正三角形的图案,最上面一层有一个圆圈,以下各层均比上一层多一个圆圈,一共堆了层.将图1倒置后与原图1拼成图2的形状,这样我们可以算出图1中所有圆圈的个数为.

图1 图2 图3 图4

如果图1中的圆圈共有12层,(1)我们自上往下,在每个圆圈中都按图3的方式填上一串连续的正整数,则最底层最左边这个圆圈中的数是 ;(2)我们自上往下,在每个圆圈中都按图4的方式填上一串连续的整数,,,,求图4中所有圆圈中各数的绝对值之和.

2、数形结合的基本思想,就是在研究问题的过程中,注意把数和形结合起来考察,斟酌问题的具体情形,把图形性质的问题转化为数量关系的问题,或者把数量关系的问题转化为图形性质的问题,使复杂问题简单化,抽象问题具体化,化难为易,获得简便易行的成功方案.例如,求1+3+5+7+…+2n-1的值,其中n是正整数.

对于这个求和问题,如果采用纯代数的方法(首尾两头加),问题虽然可以解决,但在求和过程中,需对n的奇偶性进行讨论.如果采用数形结合的方法,即用图形的性质来说明数量关系的事实,那就非常的直观.现利用图形的性质来求1+3+5+7+…+2n-1的值,方案如下:如图,图案是由上到下每条折线内依次分别为1,3,5,7,…,2n-1个※排列组成的.而组成整个正方形※的个数恰为所

求式子1+3+5+7+…+2n-1的值.

因为组成正方形的※共有n 行,

每行有n个,所以共有(n×n)个,即n2 个.

∴1+3+5+7+…+(2n-1)=n×n=n2 .

问题解决:

(1)仿照上述数形结合的思想方法,设计相关图形,求2+4+6+8+…+2n的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

(2)试设计另外一种图形,求2+4+6+8+…+2n的值,其中n是正整数.(要求:画出图形,并利用图形做必要的推理说明)

3、问题背景

在中,、、三边的长分别为、、,求这个三角形的面积.

小辉同学在解答这道题时,先建立一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点(即三个顶点都在小正方形的顶点处),如图所示.这样不需求的高,而借用网格就能计算出它的面积.

(1)请你将的面积直接填写在横线上.__________________

思维拓展:

(2)我们把上述求面积的方法叫做构图法.若三边的长分别为、、(),请利用图的正方形网格(每个小正方形的边长为)画出相应的,并求出它的面积.

探索创新:

(3)若三边的长分别为、、(,且),试运用构图法求出这三角形的面积.

4、实际问题:某学校共有18个教学班,每班的学生数都是40人.为了解学生课余时间上网情况,学校打算做一次抽样调查,如果要确保全校抽取出来的学生中至少有10人在同一班级,那么全校最少需抽取多少名学生?

建立模型:为解决上面的“实际问题”,我们先建立并研究下面从口袋中摸球的数学模型:

在不透明的口袋中装有红、黄、白三种颜色的小球各20个(除颜色外完全相同),现要确保从口袋中随机摸出的小球至少有10个是同色的,则最少需摸出多少个小球?

为了找到解决问题的办法,我们可把上述问题简单化:

(1)我们首先考虑最简单的情况:即要确保从口袋中摸出的小球至少有2个是同色的,则最少需摸出多少个小球?

假若从袋中随机摸出3个小球,它们的颜色可能会出现多种情况,其中最不利的情况就是它们的颜色各不相同,那么只需再从袋中摸出1个小球就可确保至少有2个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图①);

(2)若要确保从口袋中摸出的小球至少有3个是同色的呢?

我们只需在(1)的基础上,再从袋中摸出3个小球,就可确保至少有3个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图②)

(3)若要确保从口袋中摸出的小球至少有4个是同色的呢?

我们只需在(2)的基础上,再从袋中摸出3个小球,就可确保至少有4个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图③):

(10)若要确保从口袋中摸出的小球至少有10个是同色的呢?

我们只需在(9)的基础上,再从袋中摸出3个小球,就可确保至少有10个小球同色,即最少需摸出小球的个数是:(如图⑩)

模型拓展一:在不透明的口袋中装有红、黄、白、蓝、绿五种颜色的小球各20分(除颜色外完全相同),现从袋中随机摸球:

(1)若要确保摸出的小球至少有2个同色,则最少需摸出小球的个数是 ;

(2)若要确保摸出的小球至少有10个同色,则最少需摸出小球的个数是 ;

(3)若要确保摸出的小球至少有个同色(),则最少需摸出小球的个数是 .

模型拓展二:在不透明口袋中装有种颜色的小球各20个(除颜色外完全相同),现从袋中随机摸球:

(1)若要确保摸出的小球至少有2个同色,则最少需摸出小球的个数是 .

(2)若要确保摸出的小球至少有个同色(),则最少需摸出小球的个数是 .

问题解决:(1)请把本题中的“实际问题”转化为一个从口袋中摸球的数学模型;

(2)根据(1)中建立的数学模型,求出全校最少需抽取多少名学生.

5、平面上有n个点(n≥2)且任意三个点不在同一直线上,过这些点作直线,一共能作出多少条不同的直线下①分析:当仅有两个点时,可连成1条直线;当有3个点时,可连成动条直线;当有4个点时,可连成6条直线;当有5个点时,可连成10条直线……

②归纳:考察点的个数n和可连成直线的条数Sn发现如下表所示:

③推理:平面上有n个点,两点确定一条直线,取第一个点A有n种取法,取第二个点B有(n-1)种取法,所以一共可连成n(n-1)条直线.但AB与BA是同一条直线,故应除以2,即Sn=

④结论:Sn=

试探究以下问题:

平面上有n个点(n≥3)个点,任意三个点不在同一直线上,过任意三点作三角形,一共能作出多少不同的三角形?

⑴ 分析:当仅有3个点时,可作_______个三角形;当有4个点时,可作_______个三角形;当有5个点时,可作_______个三角形……

⑵ 归纳:考察点的个数n和可作出的三角形的个数Sn发现:

⑶ 推理:

⑷ 结论:

二、化归思想

例:我们在解决数学问题时,经常采用“转化”(或“化归”)的思想方法,把待解决的问题,通过某种转化过程,归结到一类已解决或比较容易解决的问题.

譬如,在学习了一元一次方程的解法以后,进一步研究二元一次方程组的解法时,我们通常采用“消元”的方法,把二元一次方程组转化为一元一次方程;再譬如,在学习了三角形内角和定理以后,进一步研究多边形的内角和问题时,我们通常借助添加辅助线,把多边形转化为三角形,从而解决问题.

问题提出:如何把一个正方形分割成()个小正方形?

为解决上面问题,我们先来研究两种简单的“基本分割法”.

基本分割法1:如图①,把一个正方形分割成4个小正方形,即在原来1个正方形的基础上增加了3个正方形.

基本分割法2:如图②,把一个正方形分割成6个小正方形,即在原来1个正方形的基础上增加了5个正方形.

问题解决:有了上述两种“基本分割法”后,我们就可以把一个正方形分割成()个小正方形.

(1)把一个正方形分割成9个小正方形.

一种方法:如图③,把图①中的任意1个小正方形按“基本分割法2”进行分割,就可增加5个小正方形,从而分割成(个)小正方形.

另一种方法:如图④,把图②中的任意1个小正方形按“基本分割法1”进行分割,就可增加3个小正方形,从而分割成(个)小正方形.

(2)把一个正方形分割成10个小正方形.

方法:如图⑤,把图①中的任意2个小正方形按“基本分割法1”进行分割,就可增加个小正方形,从而分割成(个)小正方形.

(3)请你参照上述分割方法,把图⑥给出的正方形分割成11个小正方形(用钢笔或圆珠笔画出草图即可,不用说明分割方法)

(4)把一个正方形分割成()个小正方形.

方法:通过“基本分割法1”、“基本分割法2”或其组合把一个正方形分割成9个、10个和11个小正方形,再在此基础上每使用1次“基本分割法1”,就可增加3个小正方形,从而把一个正方形分割成12个、13个、14个小正方形,依次类推,即可把一个正方形分割成()个小正方形.

从上面的分法可以看出,解决问题的关键就是找到两种基本分割法,然后通过这两种基本分割法或其组合把正方形分割成()个小正方形.

类比应用:仿照上面的方法,我们可以把一个正三角形分割成()个小正三角形.

(1)基本分割法1:把一个正三角形分割成4个小正三角形(请你在图a 中画出草图).

(2)基本分割法2:把一个正三角形分割成6个小正三角形(请你在图b 中画出草图).

(3)分别把图c、图d和图e中的正三角形分割成9个、10个和11个小正三角形(用钢笔或圆珠笔画出草图即可,不用说明分割方法)

(4)请你写出把一个正三角形分割成()个小正三角形的分割方法(只写出分割方法,不用画图).

练习巩固

1、问题再现

现实生活中,镶嵌图案在地面、墙面乃至于服装面料设计中随处可见.在八年级课题学面图形的镶嵌”中,对于单种多边形的镶嵌,主要研究了三角形、四边形、正六边形的镶嵌问题.今天我们把正多边形的镶嵌作为研究问题的切入点,提出其中几个问题,共同来探究.

我们知道,可以单独用正三角形、正方形或正六边形镶嵌平面.如右图中,用正方形镶嵌平面,可以发现在一个顶点O周围围绕着4个正方形的内角.

试想:如果用正六边形来镶嵌平面,在一个顶点周围应该围绕着 个

正六边形的内角.

问题提出:

如果我们要同时用两种不同的正多边形镶嵌平面,可能设计出几种不同的组合方案?

问题解决

猜想1:是否可以同时用正方形、正八边形两种正多边形组合进行平面镶嵌?

分析:我们可以将此问题转化为数学问题来解决.从平面图形的镶嵌中可以发现,解决问题的关键在于分析能同时用于完整镶嵌平面的两种正多边形的内角特点.具体地说,就是在镶嵌平面时,一个顶点周围围绕的各个正多边形的内角恰好拼成一个周角.

验证1:在镶嵌平面时,设围绕某一点有x个正方形和y个正八边形的内角可以拼成一个周角.根据题意,可得方程:

,整理得:,

我们可以找到惟一一组适合方程的正整数解为 .

结论1:镶嵌平面时,在一个顶点周围围绕着1个正方形和2个正八边形的内角可以拼成一个周角,所以同时用正方形和正八边形两种正多边形组合可以进行平面镶嵌.

猜想2:是否可以同时用正三角形和正六边形两种正多边形组合进行平面镶嵌?若能,请按照上述方法进行验证,并写出所有可能的方案;若不能,请说明理由.

验证2:

结论2:

上面,我们探究了同时用两种不同的正多边形组合镶嵌平面的部分情况,仅仅得到了一部分组合方案,相信同学们用同样的方法,一定会找到其它可能的组合方案.

问题拓广

请你仿照上面的研究方式,探索出一个同时用三种不同的正多边形组合进行平面镶嵌的方案,并写出验证过程.

猜想3: .

验证3:

结论3:

2、提出问题:如图①,在四边形ABCD中,P是AD边上任意

一点,△PBC与△ABC和△DBC的面积之间有什么关系?

探究发现:为了解决这个问题,我们可以先从一些简单的、

特殊的情形入手:

(1)当AP=AD时(如图②):

∵AP=AD,△ABP和△ABD的高相等,

∴S△ABP=S△ABD .

∵PD=AD-AP=AD,△CDP和△CDA的高相等,

∴S△CDP=S△CDA .

∴S△PBC =S四边形ABCD-S△ABP-S△CDP

=S四边形ABCD-S△ABD-S△CDA

=S四边形ABCD-(S四边形ABCD-S△DBC)-(S四边形ABCD-S△ABC)

=S△DBC+S△ABC .

(2)当AP=AD时,探求S△PBC与S△ABC和S△DBC之间的关系,写出求解过程;

解:

(3)当AP=AD时,S△PBC与S△ABC和S△DBC之间的关系式为:

_____________________________________________________;

(4)一般地,当AP=AD(n表示正整数)时,探求S△PBC与S△ABC和S△DBC之

间的关系,写出求解过程;

解:

问题解决:当AP=AD(0≤≤1)时,S△PBC与S△ABC和S△DBC之间的关系式为:___________________________________________.

3、阅读材料:如图,△ABC中,AB=AC,P为底边BC上任意一点,点P到两腰的距离分别为,腰上的高为h,连结AP,则

即:

(定值)

(1)理解与应用

如图,在边长为3的正方形ABC中,点E为对角线BD上的一点,且BE=BC,F为CE上一点,FM⊥BC于M,FN⊥BD于N,试利用上述结论求出FM+FN的长。

(2)类比与推理

如果把“等腰三角形”改成“等到边三角形”,那么P的位置可以由“在底边上任一点”放宽为“在三角形内任一点”,即:已知等边△ABC内任意一点P到各边的距离分别为,等边△ABC的高为h,试证明:(定值)。

(3)拓展与延伸

若正n边形A1A2…An内部任意一点P到各边的距离为,请问是否为定值,如果是,请合理猜测出这个定值。

4、问题提出

我们在分析解决某些数学问题时,经常要比较两个数或代数式的大小,而解决问题的策略一般要进行一定的转化,其中“作差法”就是常用的方法之一.所谓“作差法”:就是通过作差、变形,并利用差的符号确定他们的大小,即要比较代数式M、N的大小,只要作出它们的差M-N,若M-N>0,则M>N;若M-N=0,则M=N;若M-N<0,则M<N.

问题解决

如图1,把边长为a+b(a≠b)的大正方形分割成两个边长分别是a、b的小正方形及两个矩形,试比较两个小正方形面积之和M与两个矩形面积之和N的大小.

解:由图可知:M=a2+b2,N=2ab.

∴M-N=a2+b2-2ab=(a-b)2.

∵a≠b,∴(a-b)2>0.

∴M-N>0.

∴M>N.

类比应用

(1)已知小丽和小颖购买同一种商品的平均价格分别为元/千克和元/千克(a、b是正数,且a≠b),试比较小丽和小颖所购买商品的平均价格的高低.

(2)试比较图2和图3中两个矩形周长M1、N1的大小(b>c).

联系拓广

小刚在超市里买了一些物品,用一个长方体的箱子“打包”,这个箱子的尺寸如图4所示(其中b>a>c>0),售货员分别可按图5、图6、图7三种方法进行捆绑,吻哪种方法用绳最短?哪种方法用绳最长?请说明理由.

5、【阅读材料】

完成一件事有两类不同的方案,在第一类方案中有m种不同的方法,在第二类方案中有n种不同的方法.那么完成这件事共有N= m + n种不同的方法,这是分类加法计数原理;完成一件事需要两个步骤,做第一步有m种不同的方法,做第二步有n种不同的方法.那么完成这件事共有N=m×n种不同的方法,这就是分步乘法计数原理.

【问题探究】

完成沿图1所示的街道从A点出发向B点行进这件事(规定必须向北走,或向东走), 会有多少种不同的走法?

(1)根据材料中的原理,从A点到M点的走法共有(1+1)=2种.从A点到C点的走法:①从A点先到N点再到C点有1种;②从A点先到M点再到C点有2种,所以共有(1+2)=3种走法.依次下去,请求出从A点出发到达其余交叉点的走法数,将数字填入图2的空圆中,并回答从A点出发到B点的走法共有多少种?

(2)运用适当的原理和方法,算出如果直接从C点出发到达B点,共有多少种走法 请仿照图2画图说明.

【问题深入】

(3)在以上探究的问题中,现由于交叉点C道路施工,禁止通行,求从A点出发能顺利到达B点的走法数 说明你的理由.

解:(1)

(2)

6、问题情境

已知矩形的面积为a(a为常数,a>0),当该矩形的长为多少时,它的周长最小?最小值是多少?

数学模型

设该矩形的长为x,周长为y,则y与x的函数关系式为.

探索研究

⑴我们可以借鉴以前研究函数的经验,先探索函数的图象性质.

填写下表,画出函数的图象:

x …… 1 2 3 4 ……

y …… ……

②观察图象,写出该函数两条不同类型的性质;

③在求二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的最大(小)值时,除了通过观察图象,还可以通过配方得到.请你通过配方求函数(x>0)的最小值.

解决问题

⑵用上述方法解决“问题情境”中的问题,直接写出答案.

7、问题背景 某课外学习小组在一次学习研讨中,得到如下两个命题:

如图1,在正三角形ABC中,M、N分别是AC、AB上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON = 60°,则BM = CN.

如图2,在正方形ABCD中,M、N分别是CD、AD上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON = 90°,则BM = CN.

然后运用类比的思想提出了如下的命题:

如图3,在正五边形ABCDE中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON = 108°,则BM = CN.

任务要求

(1)请你从①、②、③三个命题中选择一个进行证明;(说明:选①做对的得4分,选②做对的得3分,选③做对的得5分)

(2)请你继续完成下面的探索:

如图4,在正n(n≥3)边形ABCDEF…中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,问当∠BON等于多少度时,结论BM = CN成立?(不要求证明)

如图5,在五边形ABCDE中,M、N分别是DE、AE上的点,BM与CN相交于点O,当∠BON = 108°时,请问结论BM = CN是否还成立?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由.

(1)我选 .

证明:

8、已知等边△ABC和点P,设点P到△ABC三边AB、AC、BC的距离分别为h1,h2,h3,△ABC的高为h。

“若点P在一边BC上(如图1),此时h3=0,可得结论:。”

请直接应用上述信息解决下列问题:

当点P在△ABC内(如图2)、点P在△ABC外(如图3)这两种情况时,上述结论是否还成立?若成立,请给予证明;若不成立,h1,h2,h3与h之间又有怎样的关么,请写出你的猜想,不需证明。

图1 图2 图3

9、已知矩形ABCD和点P,当点P在图1中的位置时,则有结论:S△PBC=S△PAC+S△PCD

理由:过点P作EF垂直BC,分别交AD、BC于E、F两点.

∵S△PBC+S△PAD=BC PF+AD PE=BC(PF+PE)=BC EF=S矩形ABCD,

又∵S△PAC+S△PCD+S△PAD=S矩形ABCD,∴S△PBC+S△PAD=S△PAC+S△PCD+S△PAD,∴S△PBC=S△PAC+S△PCD.

请你参考上述信息,当点P分别在图2,图3中的位置时,S△PBC、S△PAC、S△PCD又有怎样的数量关系?请写出你对上述两种情况的猜想,并选择其中一种情况的猜想给予证明

. ( http: / / www.m / )

10、观察一列数2,4,8,16,32,…,发现从第二项开始,每一项与前一项之比是一个常数,这个常数是 ;根据此规律,如果(为正整数)表示这个数列的第项,那么 , ;

(2)如果欲求的值,可令

……………………………………………………①

将①式两边同乘以3,得 …………………………②

由②减去①式,得 .

(3)用由特殊到一般的方法知:若数列,从第二项开始每一项与前一项之比的常数为,则 (用含的代数式表示),如果这个常数,那么 (用含的代数式表示).

11、阅读下列材料,并解决后面的问题.

材料:一般地,n个相同的因数相乘:.如23=8,此时,3叫做以2为底8的对数,记为.

一般地,若,则n叫做以为底b的对数,记为,则4叫做以3为底81的对数,记为.

问题:(1)计算以下各对数的值:(3分)

.

(2)观察(1)中三数4、16、64之间满足怎样的关系式? 之间又满足怎样的关系式?(2分)

(3)由(2)的结果,你能归纳出一个一般性的结论吗?(2分)

(4)根据幂的运算法则:以及对数的含义证明上述结论.(3分)

三、操作型

例:在△ABC中,AD是中线,O为AD的中点,直线a过点O,过A、B、C三点分别作直线a的垂线,垂足分别为G、E、F,当直线a绕点O旋转到与AD垂直时(如图1),易证:BE+CF=2AG,

当直线a绕点O旋转到与AD不垂直时,在图2、图3两种情况下,线段BE、CF、AG又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,并对图3的猜想给予证明.

( http: / / www.m / )

练习巩固:

1、如图1,一副直角三角板满足AB=BC,AC=DE,∠ABC=∠DEF=90°,∠EDF=30°

【操作】将三角板DEF的直角顶点E放置于三角板ABC的斜边AC上,再将三角板DEF绕点E旋转,并使边DE与边AB交于点P,边EF与边BC于点Q

【探究一】在旋转过程中,

如图2,当时,EP与EQ满足怎样的数量关系?并给出证明.

如图3,当时EP与EQ满足怎样的数量关系?,并说明理由.

根据你对(1)、(2)的探究结果,试写出当时,EP与EQ满足的数量关系式

为_________,其中的取值范围是_______(直接写出结论,不必证明)

【探究二】若,AC=30cm,连续PQ,设△EPQ的面积为S(cm2),在旋转过程中:

S是否存在最大值或最小值?若存在,求出最大值或最小值,若不存在,说明理由.

随着S取不同的值,对应△EPQ的个数有哪些变化?不出相应S值的取值范围.

2、请阅读下列材料:

问题:现有5个边长为1的正方形,排列形式如图1,请把它们分割后拼接成一个新的正方形.要求:画出分割线并在正方形网格图(图中每个小正方形的边长均为1)中用实线画出拼接成的新正方形.

小东同学的做法是:设新正方形的边长为x(x>0).依题意,割补前后图形的面积相等,有,解得.由此可知新正方形的边长等于两个小正方形组成的矩形对角线的长.于是,画出如图2所示的分割线,拼出如图3所示的新正方形.

请你参考小东同学的做法,解决如下问题:

现有10个边长为1的正方形,排列形式如图4,请把它们分割后拼接成一个新的正方形.要求:在图4中画出分割线,并在图5的正方形网格图(图中每个小正方形的边长均为1)中用实线画出拼接成的新正方形.

说明:直接画出图形,不要求写分析过程.

3、操作与探究:

(1)图①是一块直角三角形纸片.将该三角形纸片按如图方法折叠,使点A与点C重合,DE为折痕.试证明△CBE等腰三角形;

(2)再将图①中的△CBE沿对称轴EF折叠(如图②).通过折叠,原三角形恰好折成两个重合的矩形,其中一个是内接矩形,另一个是拼合(指无缝无重叠)所成的矩形,我们称这样的两个矩形为“组合矩形”.你能将图③中的△ABC折叠成一个组合矩形吗?如果能折成,请在图③中画出折痕;

(3)请你在图④的方格纸中画出一个斜三角形,同时满足下列条件:①折成的组合矩形为正方形;②顶点都在格点(各小正方形的顶点)上;

(4)有一些特殊的四边形,如菱形,通过折叠也能折成组合矩形(其中的内接矩形的四个顶点分别在原四边形的四条边上).请你进一步探究,一个非特殊的四边形(指除平行四边形、梯形外的四边形)满足何条件时,一定能折成组合矩形?

4、如图1,已知△ABC中,AB=BC=1,∠ABC=90°,把一块含30°角的直角三角板DEF的直角顶点D放在AC的中点上(直角三角板的短直角边为DE,长直角边为DF),将直角三角板DEF绕D点按逆时针方向旋转。

(1)在图1中,DE交AB于M,DF交BC于N。

①证明DM=DN;

②在这一旋转过程中,直角三角板DEF与△ABC的重叠部分为四边形DMBN,请说明四边形DMBN的面积是否发生变化?若发生变化,请说明是如何变化的?若不发生变化,求出其面积;

(2)继续旋转至如图2的位置,延长AB交DE于M,延长BC交DF于N,DM=DN是否仍然成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由;

(3)继续旋转至如图3的位置,延长FD交BC于N,延长ED交AB于M,DM=DN是否仍然成立?请写出结论,不用证明。

5、如图(1)已知边长为a的正方形ABCD的面积为,将一直角的顶点放在正方形的对称中心O处,并将这个直角绕O点旋转,

(1)线段OM与ON有怎样的数量关系?说明理由。

(2)此时正方形的周长被角的内部覆盖住部分的长度是否为定值,若是求出这一定值,并说明理由。

(3)此时正方形的周长被角的内部覆盖住部分的面积是否为定值,若是求出这一定值,并说明理由。

类比探究:(1)若将上题中的正方形改成正三角形,其它都不变是否也存在这样一个角,使它在绕正三角形的中心旋转的过程中,正三角形的周长和面积被角的内部覆盖住的部分都为一个定值,若存在,指出这个角的度数,并求出正三角形被角的内部覆盖住的周长和面积的大小。

(2)若将上题中的正方形改成正五边形,其它都不变,是否存在这样一个角呢?若存在,指出这个角的度数,并求出正五边形被角的内部覆盖住的周长和面积的大小。(直接写出结论即可)

(4)若将上题中的正方形改成正六边形,其它都不变,是否存在这样一个角呢?若存在,指出这个角的度数,并求出正边形被角的内部覆盖住的周长和面积的大小。(直接写出结论即可)

6、操作:如图2,O是边长为a的正方形ABCD的中心,将一块半径足够长、圆心角为直角的扇形纸板的圆心放在O点处,并将纸板绕O点旋转.求证:正方形ABCD的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a.

(2)思考:如图1,将一块半径足够长的扇形纸板的圆心放在边长为a的正三角形或边长为a的正五边形的中心O点处,并将纸板绕O点旋转.当扇形纸板的圆心角为 时,正三角形的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a;如图3,当扇形纸板的圆心角为 时,正五边形的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a.(直接填空)

(3)探究:一般地,将一块半径足够长的扇形纸板的圆心放在边长为a的正n边形的中心O点处,并将纸板绕O点旋转,当扇形纸板的圆心角为 度时,正n边形的边被纸板覆盖部分的总长度为定值a;这时正n边形被纸板覆盖部分的面积是否也为定值?若为定值,写出它与正n边形面积S之间的关系(不需证明);若不是定值,请说明理由.

如图1、图2分别是两个相同正方形、正六边形,其中一个正多边形的顶点在另一个正多边形外接圆圆心O处.

(1)求图1中,重叠部分面积与阴影部分面积之比;

(2)求图2中,重叠部分面积与阴影部分面积之比(直接出答案);

(3)根据前面探索和图3,你能否将本题推广到一般的正n边形情况,(n为大于2的偶数)若能,写出推广问题和结论;若不能,请说明理由.

7、知识背景:恩施来凤有一处野生古杨梅群落,其野生杨梅是一种具特殊价值的绿色食品.在当地市场出售时,基地要求“杨梅”用双层上盖的长方体纸箱封装(上盖纸板面积刚好等于底面面积的2倍,如图)

(1)实际运用:如果要求纸箱的高为0.5米,底面是黄金矩形(宽与长的比是黄金比,取黄金比为0.6),体积为0.3立方米.

①按方案1(如图)做一个纸箱,需要矩形硬纸板的面积是多少平方米?

②小明认为,如果从节省材料的角度考虑,采用方案2(如图)的菱形硬纸板做一个纸箱比方案1更优,你认为呢?请说明理由.

拓展思维:北方一家水果商打算在基地购进一批“野生杨梅”,但他感觉(1)中的纸箱体积太大,搬运吃力,要求将纸箱的底面周长、底面面积和高都设计为原来的一半,你认为水果商的要求能办到吗?请利用函数图象验证.

8、情境观察

将矩形ABCD纸片沿对角线AC剪开,得到△ABC和△A′C′D,如图1所示.将△A′C′D的顶点A′与点A重合,并绕点A按逆时针方向旋转,使点D、A(A′)、B在同一条直线上,如图2所示.

观察图2可知:与BC相等的线段是 ▲ ,∠CAC′= ▲ °.

问题探究

如图3,△ABC中,AG⊥BC于点G,以A为直角顶点,分别以AB、AC为直角边,向△ABC外作等腰Rt△ABE和等腰Rt△ACF,过点E、F作射线GA的垂线,垂足分别为P、Q. 试探究EP与FQ之间的数量关系,并证明你的结论.

拓展延伸

如图4,△ABC中,AG⊥BC于点G,分别以AB、AC为一边向△ABC外作矩形ABME和矩形ACNF,射线GA交EF于点H. 若AB= k AE,AC= k AF,试探究HE与HF之间的数量关系,并说明理由.

9、课题:两个重叠的正多边形,其中的一个绕某一个顶点旋转所形成的有关问题.

实验与论证

设旋转角,,,,所表示的角如图所示.

(1)用含的式子表示角的度数:= , = , = ;

(2)图1—图4中,连接时,在不添加其他辅助线的情况下,是否存在与直线垂直且被它平分的线段?若存在,请选择其中一个图给出证明;若不存在,请说明理由;

归纳与猜想

设正边形与正边形重合(其中与重合),现将正边形绕顶点逆时针旋转.

(3)设与上述“,,…”的意义一样,请直接写出的度数;

(4)试猜想在正边形的情况下,是否存在与直线垂直且被它平分的线段?若存在,请将这条线段用相应的顶点字母表示出来(不要求证明);若不存在,请说明理由.

10.探索:

在如图1至图3中,△ABC的面积为a.

(1)如图1,延长△ABC的边BC到点D,使CD=BC,连接DA.若△ACD的面积为S1,则S1= (用含a的代数式表示);

(2)如图2,延长△ABC的边BC到点D,延长边CA到点E,使CD=BC,AE=CA,连接DE.若△DEC的面积为S2,则S2= (用含a的代数式表示),并写出理由;

(3)在图2的基础上延长AB到点F,使BF=AB,连接FD,FE,得到△DEF(如图3).若阴影部分的面积为S3,则S3= (用含a的代数式表示).

发现:

像上面那样,将△ABC各边均顺次延长一倍,连接所得端点,得到△DEF(如图3),此时,我们称△ABC向外扩展了一次.可以发现,扩展一次后得到的△DEF的面积是原来△ABC面积的 倍.

应用:

去年在面积为10m2的△ABC空地上栽种了某种花卉.今年准备扩大种植规模,把△ABC向外进行两次扩展,第一次由△ABC扩展成△DEF,第二次由△DEF扩展成△MGH(如图4).求这两次扩展的区域(即阴影部分)面积共为多少m2?

11、直角三角形通过剪切可以拼成一个与该直角三角形面积相等的矩形.方法如下:

请你用上面图示的方法,解答下列问题:

对任意三角形,设计一种方案,将它分成若干块,再拼成一个与原三角形面积相等的矩形.

对任意四边形,设计一种方案,将它分成若干块,再拼成一个与原四边形面积相等的矩形.

13、在图14-1—14-5中,正方形ABCD的边长为a,等腰直角三角形FAE的斜边AE=2b,且边AD和AE在同一直线上.

操作示例

当2b<a时,如图14-1,在BA上选取点G,使BG=b,连结FG和CG,裁掉△FAG和△CGB并分别拼接到△FEH和△CHD的位置构成四边形FGCH.

思考发现

小明在操作后发现:该剪拼方法就是先将△FAG绕点F逆时针旋转90°到△FEH的位置,易知EH与AD在同一直线上.连结CH,由剪拼方法可得DH=BG,故△CHD≌△CGB,从而又可将△CGB绕点C顺时针旋转90°到△CHD的位置.这样,对于剪拼得到的四边形FGCH(如图14-1),过点F作FM⊥AE于点M(图略),利用SAS公理可判断△HFM≌△CHD,易得FH=HC=GC=FG,∠FHC=90°.进而根据正方形的判定方法,可以判断出四边形FGCH是正方形.

实践探究

(1)正方形FGCH的面积是 ;(用含a,b的式子表示)

(2)类比图14-1的剪拼方法,请你就图14-2—图14-4的三种情形分别画出剪拼成一个新正方形的示意图.

联想拓展

小明通过探究后发现:当b≤a时,此类图形都能剪拼成正方形,且所选取的点G的位置在BA方向上随着b的增大不断上移.

当b>a时,如图14-5的图形能否剪拼成一个正方形?若能,请你在图中画出剪拼的示意图;若不能,简要说明理由.

1 ※ ※ ※ ※ · ※

3 ※ ※ ※ ※ · ·

5 ※ ※ ※ ※ · ·

7 ※ ※ ※ ※ ·

· · ·

2n-1 ※· · · ※

(图①)

(图②)

A

C

B

红

黄

红

红或黄或白

图②

黄

白

白

红

黄

白

红或黄或白

图①

红

红

红或黄或白

图③

红

白

白

白

黄

黄

黄

红

红

红或黄或白

图⑩

红

白

白

白

黄

黄

黄

白

…

红

黄

9个

9个

9个

...

图①

图②

图③

图④

图⑤

图⑥

图a

图b

图c

图d

图e

O

A D

B M C

E

N

F

A

B P C

h

r1

r2

r3

P

a

a

a

a

b

b

b

b

图1

图3

a+b

b+3c

b+c

a-c

图2

图4

图5

图6

图7

a

b

c

北

东

图1

C

图2

北

东

C

1

1

1

3

2

A

B

B

A

N

M

1

x

y

O

1

3

4

5

2

2

3

5

4

(第28题)

-1

-1

图1

图2

图3

图5

图4

A

A

A

B

C

B

B

D

C

E

E

D

C

F

图①

图②

图③

图④

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

N

N

N

E

E

F

E

F

F

M

M

M

图1

图2

图3

(第3题图)

第23题图

图1 图2

图3

图4

中点

中点

①

②

③

②

①

③

F

图14-1

A

B

C

E

D

H

G

(2b<a)

图14-3

F

A

B

C

D

E

图14-4

F

A

B

C

D

E

图14-2

F

A

B

C

(E)

D

(2b=a)

(a<2b<2a)

(b=a)

F

图14-5

A

B

C

E

D

(b>a)

同课章节目录