第1课 中华文明的起源与早期国家(课时作业,含解析版答案)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家(课时作业,含解析版答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-09 15:36:17 | ||

图片预览

文档简介

第1课

中华文明的起源与早期国家

一、单选题

1.(2021·广西梧州市·高一期末)《礼记.王制》列举许多不鬻于市的东西,其中包括“五谷不时(即不合时令的作物)”“果实未熟”“不到砍伐时期的树木”“不到捕杀时期的禽兽鱼鳖”。这体现了古代商业政策

A.严格限制商人活动

B.蕴含朴素的生态意识

C.利于各地商品流通

D.易致市场商品的匮乏

2.(2021·广东高一学业考试)西周分封制之下,受封诸侯从周天子那里不仅得到了土地、民众和表示身份与权力的彝器等,还得到了因地制宜的行政权和开疆拓土的军事征伐权。这一现象有助于

A.扩大国家统一局面

B.突出血缘宗法色彩

C.调整地方行政体制

D.大一统观念的形成

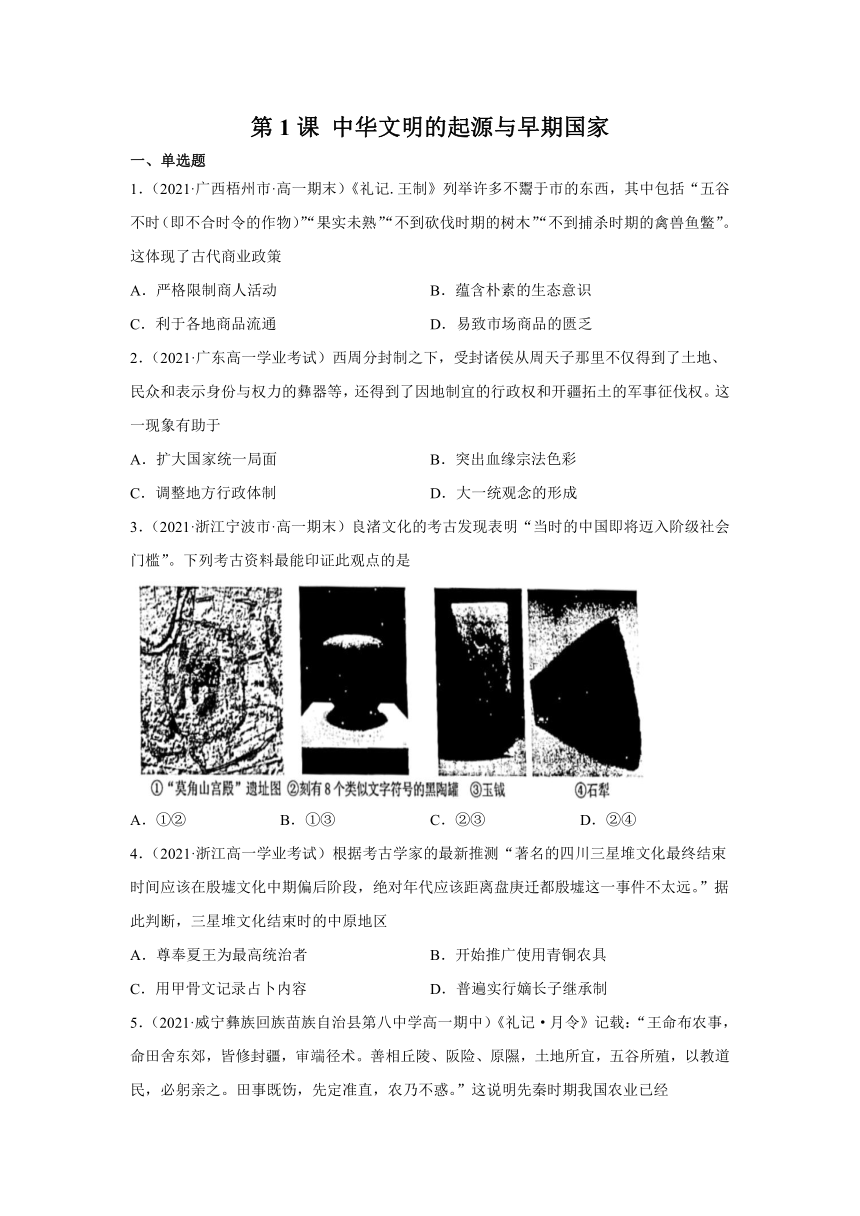

3.(2021·浙江宁波市·高一期末)良渚文化的考古发现表明“当时的中国即将迈入阶级社会门槛”。下列考古资料最能印证此观点的是

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

4.(2021·浙江高一学业考试)根据考古学家的最新推测“著名的四川三星堆文化最终结束时间应该在殷墟文化中期偏后阶段,绝对年代应该距离盘庚迁都殷墟这一事件不太远。”据此判断,三星堆文化结束时的中原地区

A.尊奉夏王为最高统治者

B.开始推广使用青铜农具

C.用甲骨文记录占卜内容

D.普遍实行嫡长子继承制

5.(2021·威宁彝族回族苗族自治县第八中学高一期中)《礼记·月令》记载:“王命布农事,命田舍东郊,皆修封疆,审端径术。善相丘陵、阪险、原隰,土地所宜,五谷所殖,以教道民,必躬亲之。田事既饬,先定准直,农乃不惑。”这说明先秦时期我国农业已经

A.开始自成体系

B.与手工业结合

C.以粮食生产为主

D.注重精耕细作

6.(2021·四川成都市·高一期中)甲骨文中提及“黍”字最多,多有“求黍”及“求黍年”等字句,但未见有“求麦”“求稻”,《诗经》也多提到黍和稷,据此可以推断

A.黍比稷更能满足人们的生活需要

B.中国是世界上农业起源最早的地区

C.黍和稷是商周时期重要的农作物

D.黍稷稻麦都属于中国古代作物系列

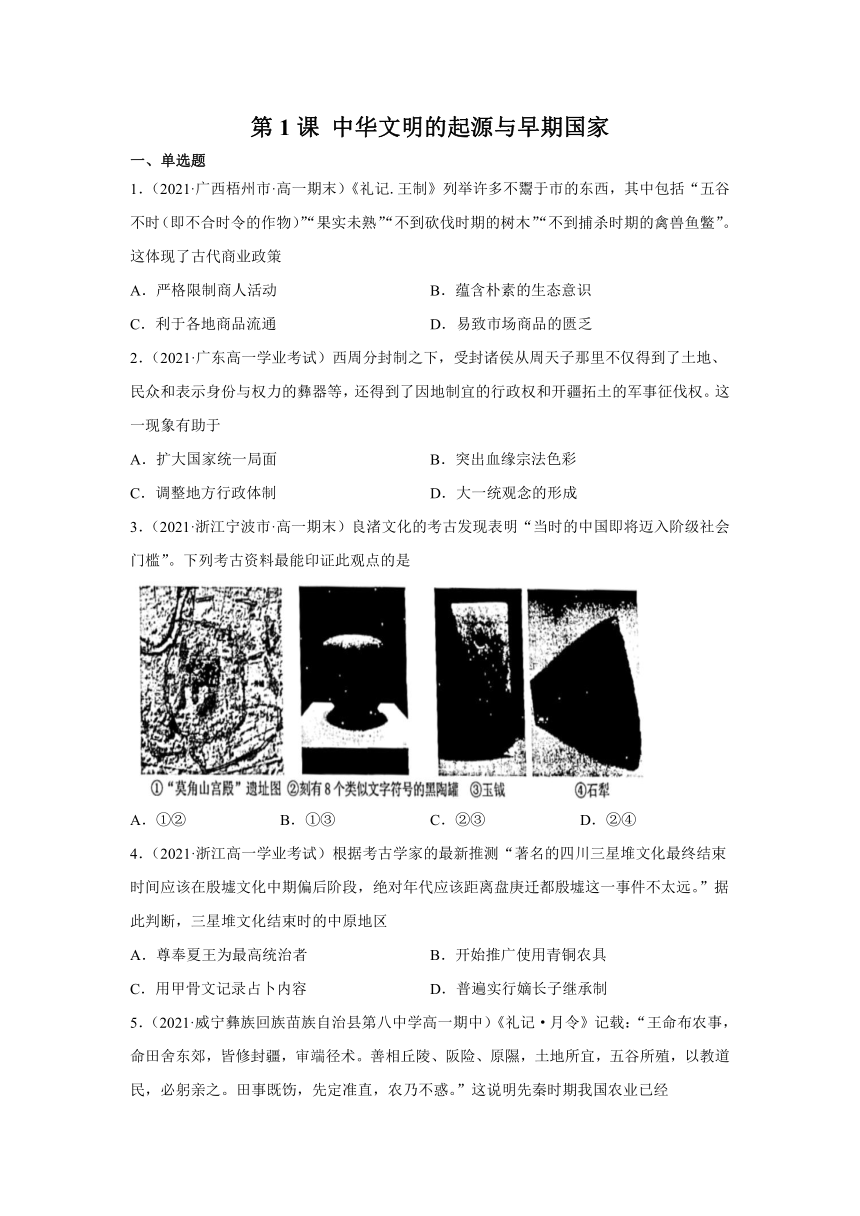

7.(2021·湖北高一期中)图1是中国新石器时代文化遗存分布图。其中,河姆渡文化以种植水稻和制作黑陶为特征

仰韶文化以彩陶和种植粟为特征;其它文化也各具特色。这表明中华文明具有

A.多源性

B.统一性

C.先进性

D.延续性

8.(2021·全国高一专题练习)在镐京郊外南山辽阔原野里,有由王室主持开垦的大片良田。这些良田,都是经过精心的疆理,按正南北和正东西的方向,有纵横交错的大小道路和灌溉沟渠,整治成十分方正的大小相连的方块田,这就是汉代儒学家记载的周代井田。由此可见,汉儒眼中的周代井田(

)

A.带有理想主义色彩

B.进行合理休耕轮作

C.农夫进行集体耕作

D.可以随意买卖转让

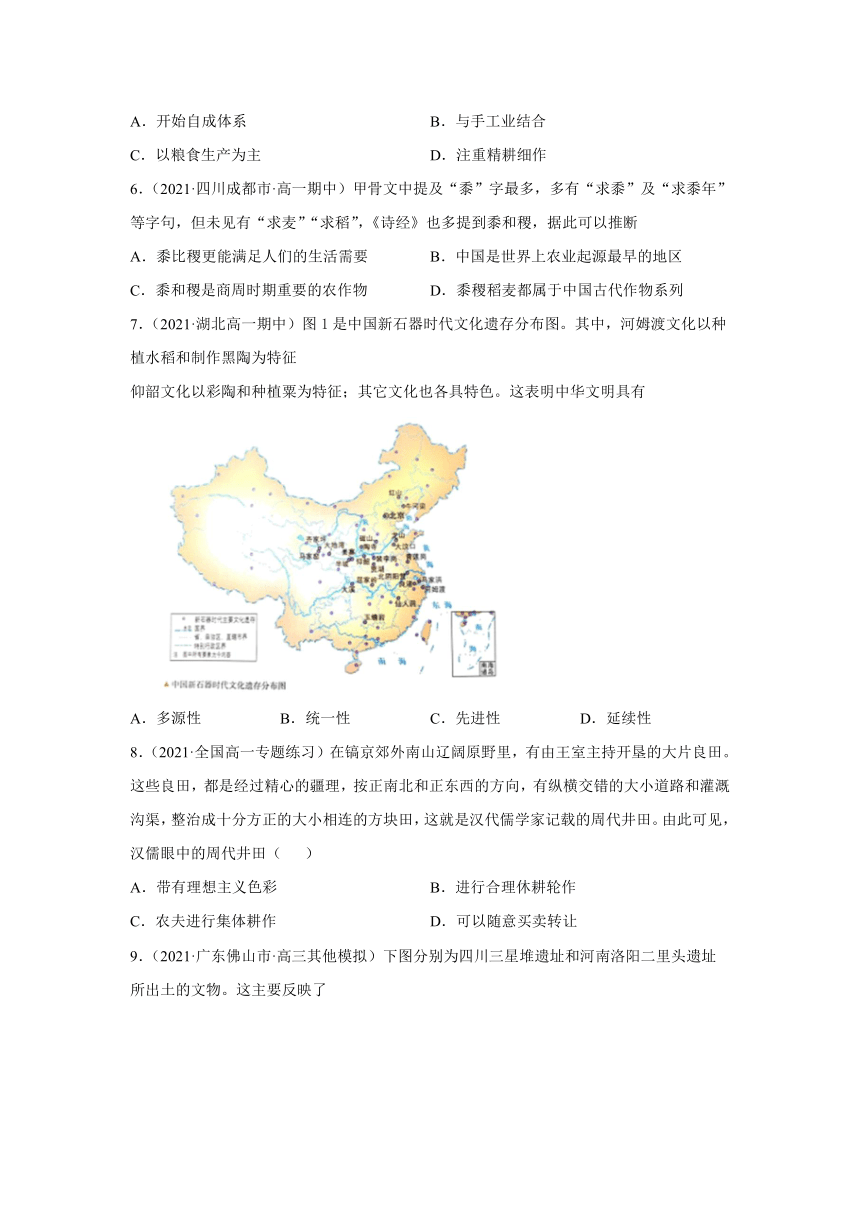

9.(2021·广东佛山市·高三其他模拟)下图分别为四川三星堆遗址和河南洛阳二里头遗址所出土的文物。这主要反映了

A.手工业生产水平领先世界

B.古代先民重视祭祀和生产

C.中华文明多元一体的特征

D.华夏文明起源于四川地区

10.(2021·山东济南市·高三二模)在良渚文化遗址的考古发掘中,发现了较多带有神徽的玉琮;殷商帝王墓中也出土了与良渚文化形状相似的玉琮,但没有神徽。近日,四川三星堆遗址发掘出与商王朝时期一致的玉琮。以上现象说明

A.南北文化渐趋一致

B.中华文化多元一体

C.不同文化间互动频繁

D.古蜀文化相对先进

11.(2021·新沂市第一中学高三月考)《盂爵》铭有“王令盂宁邓伯”之句,记述了周王派盂慰问邓国君之事。除此之外,周王还有徙封、监国、亲往巡视、赏赐、慰问、插手内政、讨伐等种种手段,以对诸侯进行控制。这反映出当时

A.诸侯有自治权利

B.政治权力的层级分化

C.王权政治的权威

D.中央集权得到了加强

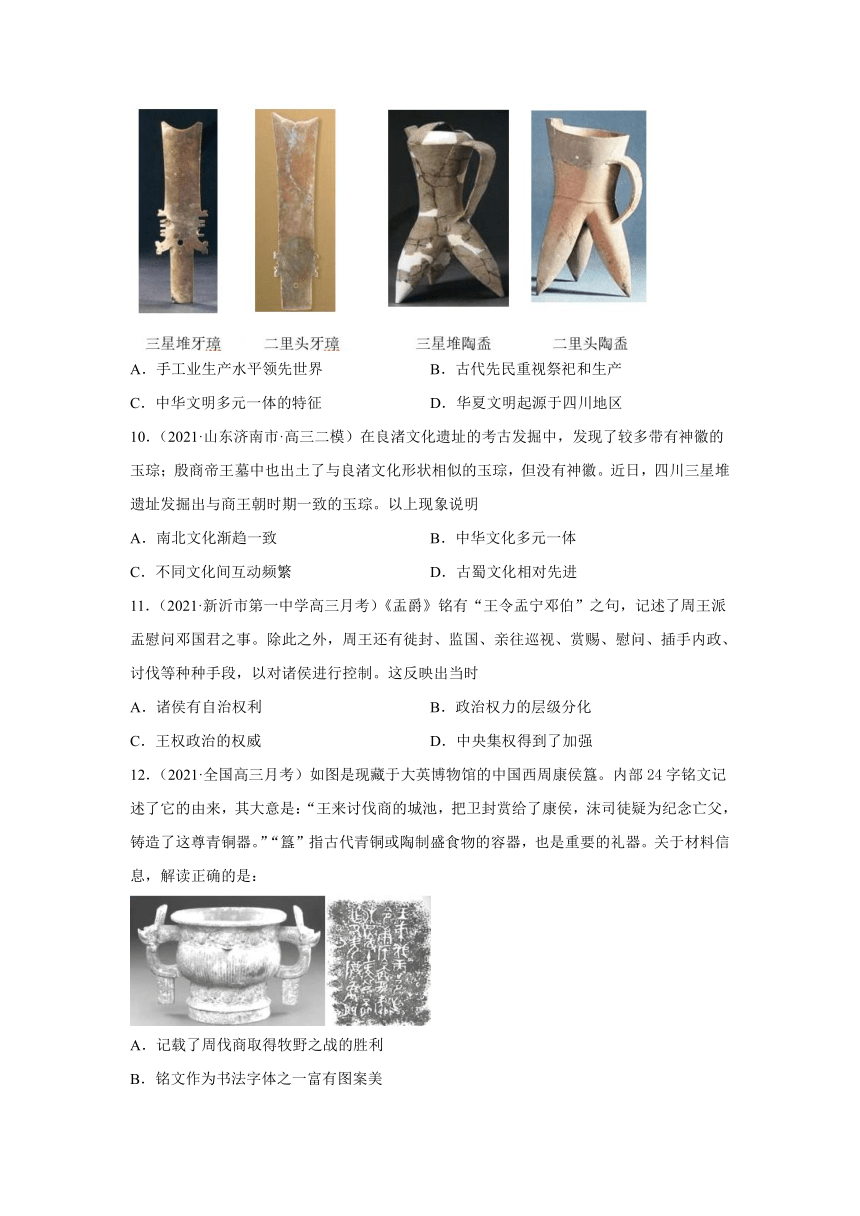

12.(2021·全国高三月考)如图是现藏于大英博物馆的中国西周康侯簋。内部24字铭文记述了它的由来,其大意是:“王来讨伐商的城池,把卫封赏给了康侯,沫司徒疑为纪念亡父,铸造了这尊青铜器。”“簋”指古代青铜或陶制盛食物的容器,也是重要的礼器。关于材料信息,解读正确的是:

A.记载了周伐商取得牧野之战的胜利

B.铭文作为书法字体之一富有图案美

C.祖宗祭祀体系是周朝礼制重要内容

D.它与司母戊大方鼎属于同一个朝代

13.(2021·广东茂名市·高三二模)据史书记载,商王自称“余一人”、“予一人”,以示其至高无上,唯我独尊。商王朝见于甲骨卜辞的官职名称有“尹”、“多尹”、“司工”,“马”、“多马”、“射”,“巫”、“卜”等二十余种。这表明商朝

A.君主专制的确立

B.中央集权已经形成

C.宗法制度的成熟

D.国家机构趋于完善

14.(2021·渝中区·重庆巴蜀中学高三月考)夏商西周时期,各诸侯国都城的规划礼制是首先置宗庙、立社坛,凡国之大事均在宗庙和社坛中进行,而东周时期,在举行朝议的“大朝”之外的宗庙和社坛则成了附属建筑。出现这一变化主要是因为

A.极权政治体制趋势萌发

B.官僚政治制度形成

C.周天子权威性日益强化

D.传统礼制影响深远

15.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)殷商时期,有甲骨文曾记载:“己已卜,兄(同“克”),贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎),曹小羊(向鬼神祭祀)。”这一材料表明当时

A.防控疫情的应对措施科学理性

B.占卜成为预防疾病的重要方式

C.初步具有消毒隔离的防疫意识

D.原始宗教与神权主宰政治决策

二、材料分析题

16.(2021·邯山区新思路学本文化辅导学校高一期中)阅读材料,完成下列要求。

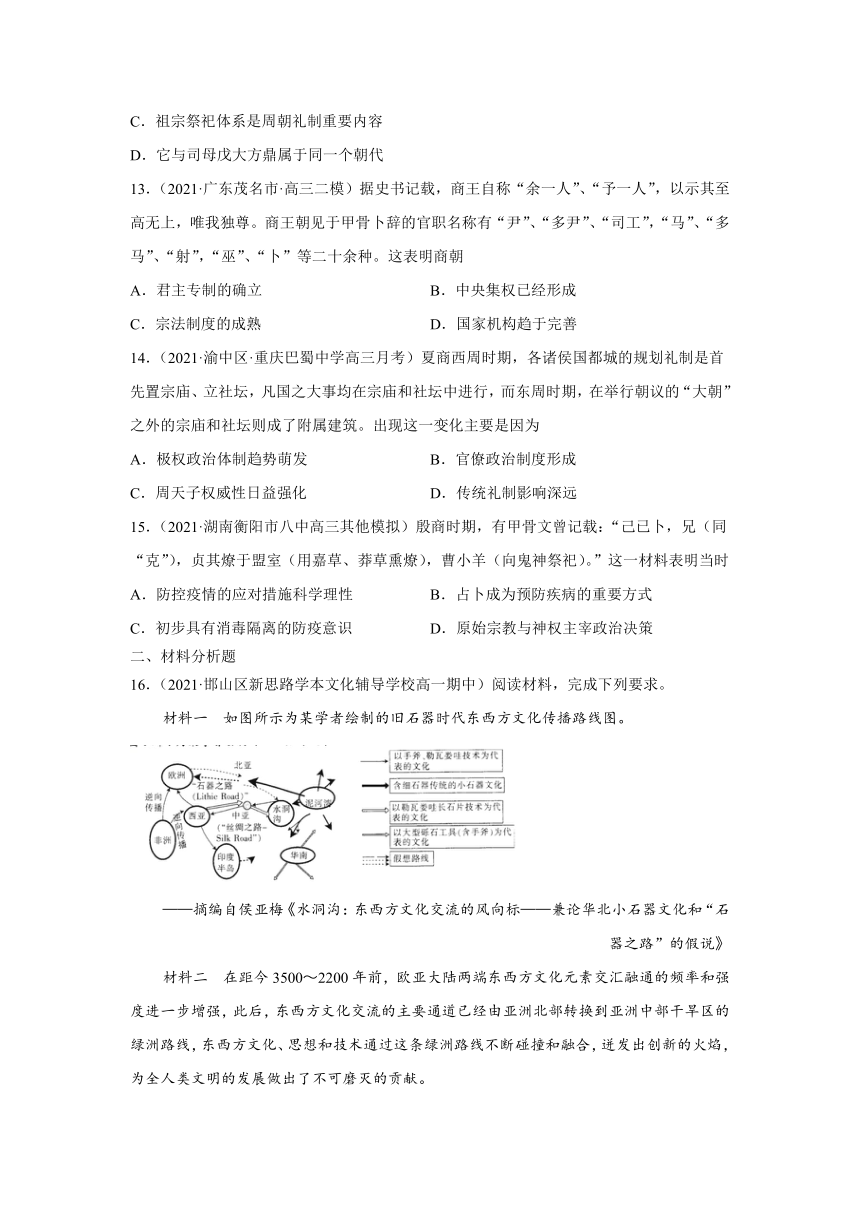

材料一

如图所示为某学者绘制的旧石器时代东西方文化传播路线图。

——摘编自侯亚梅《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》

材料二

在距今3500~2200年前,欧亚大陆两端东西方文化元素交汇融通的频率和强度进一步增强,此后,东西方文化交流的主要通道已经由亚洲北部转换到亚洲中部干旱区的绿洲路线,东西方文化、思想和技术通过这条绿洲路线不断碰撞和融合,迸发出创新的火焰,为全人类文明的发展做出了不可磨灭的贡献。

——摘编自董广辉、李若《丝路之前的东西方交流》

(1)若要证明如图结论成立,你认为应依托哪种方式获取哪种类型的史料?并说明理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明旧石器时代到距今2000年前东西文化交流传播状态的变化,并分析导致这一变化出现的中国因素。

17.(2021·内蒙古赤峰学院附属中学高一月考)阅读下列材料:

材料一普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——摘自《诗经·小雅》

材料二有煜(云兴起的样子)萋萋,兴雨祁祁,雨我公田,遂及我私。

——摘自《诗经·小雅》

请回答:

(1)材料一反映的是什么制度?从材料中可以看出这种土地制度有什么特点?

(2)材料二与材料一相比,反映了一个怎样的变化?这一变化出现的原因?

第1课

中华文明的起源与早期国家

一、单选题

1.(2021·广西梧州市·高一期末)《礼记.王制》列举许多不鬻于市的东西,其中包括“五谷不时(即不合时令的作物)”“果实未熟”“不到砍伐时期的树木”“不到捕杀时期的禽兽鱼鳖”。这体现了古代商业政策

A.严格限制商人活动

B.蕴含朴素的生态意识

C.利于各地商品流通

D.易致市场商品的匮乏

【答案】B

【详解】

“不到砍伐时期的树木”“不到捕杀时期的禽兽鱼鳖”体现了古代对生态环境的保护意识,故选B;材料重点强调按时令采伐农作物和进行捕猎活动,体现了对生态环境的保护,并非突出对商人活动的限制,排除A;材料禁止不按照时令采伐农作物和进行捕猎活动,这一定程度上不利于商品流通,排除C;D项不符合材料主旨,排除。

【点睛】

2.(2021·广东高一学业考试)西周分封制之下,受封诸侯从周天子那里不仅得到了土地、民众和表示身份与权力的彝器等,还得到了因地制宜的行政权和开疆拓土的军事征伐权。这一现象有助于

A.扩大国家统一局面

B.突出血缘宗法色彩

C.调整地方行政体制

D.大一统观念的形成

【答案】A

【详解】

从材料可以看出,西周时期,地方诸侯拥有诸侯国内统治权力和军事征伐权,这有利于地方诸侯开拓疆土,有利于扩大国家统治范围,故选A;材料没有体现血缘宗法的内容,排除B;材料没有体现地方行政体制的调整,排除C;材料没有强调大一统观念,排除D。

3.(2021·浙江宁波市·高一期末)良渚文化的考古发现表明“当时的中国即将迈入阶级社会门槛”。下列考古资料最能印证此观点的是

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

【答案】B

【详解】

结合所学知识可知,莫角山遗址的发现对研究良渚文化的聚落形态、社会性质,以及探索中华文明的起源提供了重要的考古资料,种种迹象表明这一时期我国即将迈入阶级社会,①符合题意;玉钺在当时是权力的象征,③符合题意;黑陶罐和石犁属于生产生活上的表现,②④不符合题意。结合上述分析可知B正确,ACD排除。故选B。

4.(2021·浙江高一学业考试)根据考古学家的最新推测“著名的四川三星堆文化最终结束时间应该在殷墟文化中期偏后阶段,绝对年代应该距离盘庚迁都殷墟这一事件不太远。”据此判断,三星堆文化结束时的中原地区

A.尊奉夏王为最高统治者

B.开始推广使用青铜农具

C.用甲骨文记录占卜内容

D.普遍实行嫡长子继承制

【答案】C

【详解】

根据材料可知,考古学家最新推测三星堆文化最终结束时间距离盘庚迁都殷墟这一事件不太远。结合所学可知,盘庚迁都殷墟发生在商朝中期,当时中原地区用甲骨卜辞记录社会生活状况,包括祭祀、生产、田猎、战争等,内容相当丰富,故C项正确;“尊奉夏王为最高统治者”出现在夏朝,与材料无关,故A项错误;商周时期,青铜器主要用于祭祀和战争,极少用于农业生产,故B项错误;“普遍实行嫡长子继承制”出现在西周,故D项错误。

5.(2021·威宁彝族回族苗族自治县第八中学高一期中)《礼记·月令》记载:“王命布农事,命田舍东郊,皆修封疆,审端径术。善相丘陵、阪险、原隰,土地所宜,五谷所殖,以教道民,必躬亲之。田事既饬,先定准直,农乃不惑。”这说明先秦时期我国农业已经

A.开始自成体系

B.与手工业结合

C.以粮食生产为主

D.注重精耕细作

【答案】D

【详解】

根据材料中“审端经术”、“善相丘陵......”、“土地所宜”等信息可知,先秦时期农业生产注重地力、因地制宜,体现了农业生产的精耕细作,故D正确;材料中只是说明了古代农业的种植,没有与其它地区进行比较,无法说明自成体系,故A错误;依据题干材料可知,材料涉及的是农业种植,没有涉及手工业,因而无法体现与手工业结合,故B错误;材料主旨说明农业种植和统治者重视农业,但没有体现出农业以粮食生产为主,故C错误

。

6.(2021·四川成都市·高一期中)甲骨文中提及“黍”字最多,多有“求黍”及“求黍年”等字句,但未见有“求麦”“求稻”,《诗经》也多提到黍和稷,据此可以推断

A.黍比稷更能满足人们的生活需要

B.中国是世界上农业起源最早的地区

C.黍和稷是商周时期重要的农作物

D.黍稷稻麦都属于中国古代作物系列

【答案】C

【详解】

根据材料可知,《诗经》和甲骨文中大量提到黍稷,说明黍稷是商周时期重要的农作物,故C项正确;材料只强调甲骨文中提及“黍”字最多,《诗经》也多提到黍和稷,未体现“黍比稷更能满足人们的生活需要”,故A项错误;材料没有提供其他国家来做比较,所以无法说明“中国是世界上农业起源最早的地区”,故B项错误;“黍稷稻麦都属于中国古代作物系列”与材料主旨不符,故D项错误。

7.(2021·湖北高一期中)图1是中国新石器时代文化遗存分布图。其中,河姆渡文化以种植水稻和制作黑陶为特征

仰韶文化以彩陶和种植粟为特征;其它文化也各具特色。这表明中华文明具有

A.多源性

B.统一性

C.先进性

D.延续性

【答案】A

【详解】

根据材料,中国新石器时代包括红山文化、大汶口文化、河姆渡、屈家岭、马家窑等文化遗址,各个遗址都有自己的文化特色,说明中国文明具有多源性,故选A;中国新石器时期出现多个文明中心,各具特色,说明了多源性,不能体现统一性、先进性和延续性,排除BCD。

8.(2021·全国高一专题练习)在镐京郊外南山辽阔原野里,有由王室主持开垦的大片良田。这些良田,都是经过精心的疆理,按正南北和正东西的方向,有纵横交错的大小道路和灌溉沟渠,整治成十分方正的大小相连的方块田,这就是汉代儒学家记载的周代井田。由此可见,汉儒眼中的周代井田(

)

A.带有理想主义色彩

B.进行合理休耕轮作

C.农夫进行集体耕作

D.可以随意买卖转让

【答案】A

【详解】

从材料信息看,汉儒眼中的周代井田错落有致,整齐划一,四方周正,具有理想化的色彩,故选A项;材料没有体现休耕轮作、集体耕作、买卖转让等信息,排除B、C、D项。

9.(2021·广东佛山市·高三其他模拟)下图分别为四川三星堆遗址和河南洛阳二里头遗址所出土的文物。这主要反映了

A.手工业生产水平领先世界

B.古代先民重视祭祀和生产

C.中华文明多元一体的特征

D.华夏文明起源于四川地区

【答案】C

【详解】

据图片信息可知,四川三星堆遗址和河南洛阳二里头遗址所出土的文物虽然各具特点,但具有高度的相似性,这体现了中华文明多元一体的特征,C正确;材料未体现手工艺水平的比较,A错误;材料中的文物不是祭祀用品,B错误;材料反映的出土文物既有四川三星堆遗址,也有河南洛阳二里头遗址的,故D说法错误。

10.(2021·山东济南市·高三二模)在良渚文化遗址的考古发掘中,发现了较多带有神徽的玉琮;殷商帝王墓中也出土了与良渚文化形状相似的玉琮,但没有神徽。近日,四川三星堆遗址发掘出与商王朝时期一致的玉琮。以上现象说明

A.南北文化渐趋一致

B.中华文化多元一体

C.不同文化间互动频繁

D.古蜀文化相对先进

【答案】B

【详解】

从材料反映的不同地方发掘的玉琮来看,总体上形状相似,但存在一定区别,说明中华文化既是多元的,又是一体的,故答案为B项;材料不是反映南北文化的发展趋势,排除A项;材料没有反映不同文化之间的互动,排除C项;材料没有比较不同文化之间的先进与落后,排除D项。

11.(2021·新沂市第一中学高三月考)《盂爵》铭有“王令盂宁邓伯”之句,记述了周王派盂慰问邓国君之事。除此之外,周王还有徙封、监国、亲往巡视、赏赐、慰问、插手内政、讨伐等种种手段,以对诸侯进行控制。这反映出当时

A.诸侯有自治权利

B.政治权力的层级分化

C.王权政治的权威

D.中央集权得到了加强

【答案】C

【详解】

根据材料“……周王派盂慰问邓国君之事。除此之外,周王还有徙封、监国、亲往巡视、赏赐、慰问、插手内政、讨伐等种种手段,以对诸侯进行控制”,可知,周王可以通过各种手段或方式加强对诸侯国的联系和控制,反映出当时周王“天下共主”的政治权威,故C项正确;材料中未体现诸侯有自治权利,故A项错误;“政治权力的层级分化”与材料主旨不符,故B项错误;中央集权指的是中央对地方的垂直管理,秦朝开始加强中央集权,这与题意不符,故D项错误。

12.(2021·全国高三月考)如图是现藏于大英博物馆的中国西周康侯簋。内部24字铭文记述了它的由来,其大意是:“王来讨伐商的城池,把卫封赏给了康侯,沫司徒疑为纪念亡父,铸造了这尊青铜器。”“簋”指古代青铜或陶制盛食物的容器,也是重要的礼器。关于材料信息,解读正确的是:

A.记载了周伐商取得牧野之战的胜利

B.铭文作为书法字体之一富有图案美

C.祖宗祭祀体系是周朝礼制重要内容

D.它与司母戊大方鼎属于同一个朝代

【答案】C

【详解】

“簋”是一种礼器,根据康侯簋上的铭文记载可知,这一礼器有纪念先祖的作用,说明祖宗祭祀体系是周朝礼制的内容之一,C正确;牧野之战在材料中并未体现,排除A;铭文不是书法字体,排除B;司母戊鼎是商朝青铜器,排除D。

13.(2021·广东茂名市·高三二模)据史书记载,商王自称“余一人”、“予一人”,以示其至高无上,唯我独尊。商王朝见于甲骨卜辞的官职名称有“尹”、“多尹”、“司工”,“马”、“多马”、“射”,“巫”、“卜”等二十余种。这表明商朝

A.君主专制的确立

B.中央集权已经形成

C.宗法制度的成熟

D.国家机构趋于完善

【答案】D

【详解】

根据材料“据史书记载,商王自称‘余一人’、‘’予一人’,以示其至高无上,唯我独尊。商王朝见于甲骨卜辞的官职名称有‘尹’、‘多尹’、‘司工’,‘马’、‘多马’、‘射’,‘巫’、“卜’等二十余种”,可得出,商王是最高统治者,且设有众多官职与机构,说明商朝国家机构趋于完善,故D项正确;君主专制建立于秦朝,故A项错误;中央集权出现在秦朝,故B项错误;材料与宗法制度无关,故C项错误。

14.(2021·渝中区·重庆巴蜀中学高三月考)夏商西周时期,各诸侯国都城的规划礼制是首先置宗庙、立社坛,凡国之大事均在宗庙和社坛中进行,而东周时期,在举行朝议的“大朝”之外的宗庙和社坛则成了附属建筑。出现这一变化主要是因为

A.极权政治体制趋势萌发

B.官僚政治制度形成

C.周天子权威性日益强化

D.传统礼制影响深远

【答案】A

【详解】

本题考察先秦政治体制的转型。材料的主旨是通过该时期的都城设计理念,夏商西周受传统礼制的影响深远,到了东周时期宫廟分离,朝廟独立,这一变化反映出政治体制发生重大变化,故选A;官僚政治制度的确立是在秦朝时期,B错误;春秋战国时期随着社会生产力的发展,社会发生重大变革,王室衰微,礼崩乐坏,周天子权威下降,C错误;东周时期礼崩乐坏,传统礼制崩溃,中央集权理念影响扩大,D错误。

15.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)殷商时期,有甲骨文曾记载:“己已卜,兄(同“克”),贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎),曹小羊(向鬼神祭祀)。”这一材料表明当时

A.防控疫情的应对措施科学理性

B.占卜成为预防疾病的重要方式

C.初步具有消毒隔离的防疫意识

D.原始宗教与神权主宰政治决策

【答案】C

【详解】

据材料“贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎)……”可知,这是用嘉草、莽草熏燎,体现了当时初步具有消毒隔离的防疫意识,C符合题意;材料既有祭祀,又有占卜,不能说明其应对措施科学理性,A错误;材料中既有祭祀,又有占卜,还有“贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎)”,这说明占卜并不是“预防疾病的重要方式”,B错误;材料未涉及原始宗教的内容,故D说法错误。

二、材料分析题

16.(2021·邯山区新思路学本文化辅导学校高一期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一

如图所示为某学者绘制的旧石器时代东西方文化传播路线图。

——摘编自侯亚梅《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》

材料二

在距今3500~2200年前,欧亚大陆两端东西方文化元素交汇融通的频率和强度进一步增强,此后,东西方文化交流的主要通道已经由亚洲北部转换到亚洲中部干旱区的绿洲路线,东西方文化、思想和技术通过这条绿洲路线不断碰撞和融合,迸发出创新的火焰,为全人类文明的发展做出了不可磨灭的贡献。

——摘编自董广辉、李若《丝路之前的东西方交流》

(1)若要证明如图结论成立,你认为应依托哪种方式获取哪种类型的史料?并说明理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明旧石器时代到距今2000年前东西文化交流传播状态的变化,并分析导致这一变化出现的中国因素。

【答案】(1)方式和史料∶通过考古方式获取实物史料。

理由;旧石器时代尚处于原始蒙昧时期,文献资料,口述史料无从获取.实物史料显得特别重要;通过对历中遗迹、遗物等原始遗存的跨领域研究是证明结论成立的最好方法。

(2)变化;交流内容逐渐丰富;交流路线逐渐稳定;交流范围逐渐扩大。因素∶陆上丝绸之路的开辟;中央对西域的有效管控;手工业技术的日益进步。

【详解】

(1)根据材料和所学知识可知,应该通过考古方式获取实物史料,这主要是因为石器时代尚处于原始蒙昧时期,文献资料,口述史料无从获取.实物史料显得特别重要;通过对历中遗迹、遗物等原始遗存的跨领域研究是证明结论成立的最好方法。

(2)变化:根据材料信息和所学知识可知,可从交流的内容、交流的路线及交流的范围等方面进行分析即可。因素:结合所学知识可知,可从陆上丝绸之路的开辟、中央对西域的有效管控和手工业技术的日益进步等方面进行分析即可。

17.(2021·内蒙古赤峰学院附属中学高一月考)阅读下列材料:

材料一普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——摘自《诗经·小雅》

材料二有煜(云兴起的样子)萋萋,兴雨祁祁,雨我公田,遂及我私。

——摘自《诗经·小雅》

请回答:

(1)材料一反映的是什么制度?从材料中可以看出这种土地制度有什么特点?

(2)材料二与材料一相比,反映了一个怎样的变化?这一变化出现的原因?

【答案】(1)制度:井田制。

特点:奴隶社会的土地国有制度,一切土地归周王所有。

(2)变化:表明在公田以外,出现了私田。

发生和发展:到春秋时期,铁制农具的使用,使私田的开垦数量越来越多。

【详解】

(1)根据“普天之下,莫非王土”并结合所学可知制度是井田制。特点结合所学内容可知井田制是奴隶社会的土地国有制度,一切土地归周王所有。

(2)根据“雨我公田,遂及我私”并结合所学可知变化是表明在公田以外,出现了私田。结合所学内容可知发生和发展主要表现在,到春秋时期,铁制农具的使用,使私田的开垦数量越来越多。

中华文明的起源与早期国家

一、单选题

1.(2021·广西梧州市·高一期末)《礼记.王制》列举许多不鬻于市的东西,其中包括“五谷不时(即不合时令的作物)”“果实未熟”“不到砍伐时期的树木”“不到捕杀时期的禽兽鱼鳖”。这体现了古代商业政策

A.严格限制商人活动

B.蕴含朴素的生态意识

C.利于各地商品流通

D.易致市场商品的匮乏

2.(2021·广东高一学业考试)西周分封制之下,受封诸侯从周天子那里不仅得到了土地、民众和表示身份与权力的彝器等,还得到了因地制宜的行政权和开疆拓土的军事征伐权。这一现象有助于

A.扩大国家统一局面

B.突出血缘宗法色彩

C.调整地方行政体制

D.大一统观念的形成

3.(2021·浙江宁波市·高一期末)良渚文化的考古发现表明“当时的中国即将迈入阶级社会门槛”。下列考古资料最能印证此观点的是

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

4.(2021·浙江高一学业考试)根据考古学家的最新推测“著名的四川三星堆文化最终结束时间应该在殷墟文化中期偏后阶段,绝对年代应该距离盘庚迁都殷墟这一事件不太远。”据此判断,三星堆文化结束时的中原地区

A.尊奉夏王为最高统治者

B.开始推广使用青铜农具

C.用甲骨文记录占卜内容

D.普遍实行嫡长子继承制

5.(2021·威宁彝族回族苗族自治县第八中学高一期中)《礼记·月令》记载:“王命布农事,命田舍东郊,皆修封疆,审端径术。善相丘陵、阪险、原隰,土地所宜,五谷所殖,以教道民,必躬亲之。田事既饬,先定准直,农乃不惑。”这说明先秦时期我国农业已经

A.开始自成体系

B.与手工业结合

C.以粮食生产为主

D.注重精耕细作

6.(2021·四川成都市·高一期中)甲骨文中提及“黍”字最多,多有“求黍”及“求黍年”等字句,但未见有“求麦”“求稻”,《诗经》也多提到黍和稷,据此可以推断

A.黍比稷更能满足人们的生活需要

B.中国是世界上农业起源最早的地区

C.黍和稷是商周时期重要的农作物

D.黍稷稻麦都属于中国古代作物系列

7.(2021·湖北高一期中)图1是中国新石器时代文化遗存分布图。其中,河姆渡文化以种植水稻和制作黑陶为特征

仰韶文化以彩陶和种植粟为特征;其它文化也各具特色。这表明中华文明具有

A.多源性

B.统一性

C.先进性

D.延续性

8.(2021·全国高一专题练习)在镐京郊外南山辽阔原野里,有由王室主持开垦的大片良田。这些良田,都是经过精心的疆理,按正南北和正东西的方向,有纵横交错的大小道路和灌溉沟渠,整治成十分方正的大小相连的方块田,这就是汉代儒学家记载的周代井田。由此可见,汉儒眼中的周代井田(

)

A.带有理想主义色彩

B.进行合理休耕轮作

C.农夫进行集体耕作

D.可以随意买卖转让

9.(2021·广东佛山市·高三其他模拟)下图分别为四川三星堆遗址和河南洛阳二里头遗址所出土的文物。这主要反映了

A.手工业生产水平领先世界

B.古代先民重视祭祀和生产

C.中华文明多元一体的特征

D.华夏文明起源于四川地区

10.(2021·山东济南市·高三二模)在良渚文化遗址的考古发掘中,发现了较多带有神徽的玉琮;殷商帝王墓中也出土了与良渚文化形状相似的玉琮,但没有神徽。近日,四川三星堆遗址发掘出与商王朝时期一致的玉琮。以上现象说明

A.南北文化渐趋一致

B.中华文化多元一体

C.不同文化间互动频繁

D.古蜀文化相对先进

11.(2021·新沂市第一中学高三月考)《盂爵》铭有“王令盂宁邓伯”之句,记述了周王派盂慰问邓国君之事。除此之外,周王还有徙封、监国、亲往巡视、赏赐、慰问、插手内政、讨伐等种种手段,以对诸侯进行控制。这反映出当时

A.诸侯有自治权利

B.政治权力的层级分化

C.王权政治的权威

D.中央集权得到了加强

12.(2021·全国高三月考)如图是现藏于大英博物馆的中国西周康侯簋。内部24字铭文记述了它的由来,其大意是:“王来讨伐商的城池,把卫封赏给了康侯,沫司徒疑为纪念亡父,铸造了这尊青铜器。”“簋”指古代青铜或陶制盛食物的容器,也是重要的礼器。关于材料信息,解读正确的是:

A.记载了周伐商取得牧野之战的胜利

B.铭文作为书法字体之一富有图案美

C.祖宗祭祀体系是周朝礼制重要内容

D.它与司母戊大方鼎属于同一个朝代

13.(2021·广东茂名市·高三二模)据史书记载,商王自称“余一人”、“予一人”,以示其至高无上,唯我独尊。商王朝见于甲骨卜辞的官职名称有“尹”、“多尹”、“司工”,“马”、“多马”、“射”,“巫”、“卜”等二十余种。这表明商朝

A.君主专制的确立

B.中央集权已经形成

C.宗法制度的成熟

D.国家机构趋于完善

14.(2021·渝中区·重庆巴蜀中学高三月考)夏商西周时期,各诸侯国都城的规划礼制是首先置宗庙、立社坛,凡国之大事均在宗庙和社坛中进行,而东周时期,在举行朝议的“大朝”之外的宗庙和社坛则成了附属建筑。出现这一变化主要是因为

A.极权政治体制趋势萌发

B.官僚政治制度形成

C.周天子权威性日益强化

D.传统礼制影响深远

15.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)殷商时期,有甲骨文曾记载:“己已卜,兄(同“克”),贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎),曹小羊(向鬼神祭祀)。”这一材料表明当时

A.防控疫情的应对措施科学理性

B.占卜成为预防疾病的重要方式

C.初步具有消毒隔离的防疫意识

D.原始宗教与神权主宰政治决策

二、材料分析题

16.(2021·邯山区新思路学本文化辅导学校高一期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一

如图所示为某学者绘制的旧石器时代东西方文化传播路线图。

——摘编自侯亚梅《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》

材料二

在距今3500~2200年前,欧亚大陆两端东西方文化元素交汇融通的频率和强度进一步增强,此后,东西方文化交流的主要通道已经由亚洲北部转换到亚洲中部干旱区的绿洲路线,东西方文化、思想和技术通过这条绿洲路线不断碰撞和融合,迸发出创新的火焰,为全人类文明的发展做出了不可磨灭的贡献。

——摘编自董广辉、李若《丝路之前的东西方交流》

(1)若要证明如图结论成立,你认为应依托哪种方式获取哪种类型的史料?并说明理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明旧石器时代到距今2000年前东西文化交流传播状态的变化,并分析导致这一变化出现的中国因素。

17.(2021·内蒙古赤峰学院附属中学高一月考)阅读下列材料:

材料一普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——摘自《诗经·小雅》

材料二有煜(云兴起的样子)萋萋,兴雨祁祁,雨我公田,遂及我私。

——摘自《诗经·小雅》

请回答:

(1)材料一反映的是什么制度?从材料中可以看出这种土地制度有什么特点?

(2)材料二与材料一相比,反映了一个怎样的变化?这一变化出现的原因?

第1课

中华文明的起源与早期国家

一、单选题

1.(2021·广西梧州市·高一期末)《礼记.王制》列举许多不鬻于市的东西,其中包括“五谷不时(即不合时令的作物)”“果实未熟”“不到砍伐时期的树木”“不到捕杀时期的禽兽鱼鳖”。这体现了古代商业政策

A.严格限制商人活动

B.蕴含朴素的生态意识

C.利于各地商品流通

D.易致市场商品的匮乏

【答案】B

【详解】

“不到砍伐时期的树木”“不到捕杀时期的禽兽鱼鳖”体现了古代对生态环境的保护意识,故选B;材料重点强调按时令采伐农作物和进行捕猎活动,体现了对生态环境的保护,并非突出对商人活动的限制,排除A;材料禁止不按照时令采伐农作物和进行捕猎活动,这一定程度上不利于商品流通,排除C;D项不符合材料主旨,排除。

【点睛】

2.(2021·广东高一学业考试)西周分封制之下,受封诸侯从周天子那里不仅得到了土地、民众和表示身份与权力的彝器等,还得到了因地制宜的行政权和开疆拓土的军事征伐权。这一现象有助于

A.扩大国家统一局面

B.突出血缘宗法色彩

C.调整地方行政体制

D.大一统观念的形成

【答案】A

【详解】

从材料可以看出,西周时期,地方诸侯拥有诸侯国内统治权力和军事征伐权,这有利于地方诸侯开拓疆土,有利于扩大国家统治范围,故选A;材料没有体现血缘宗法的内容,排除B;材料没有体现地方行政体制的调整,排除C;材料没有强调大一统观念,排除D。

3.(2021·浙江宁波市·高一期末)良渚文化的考古发现表明“当时的中国即将迈入阶级社会门槛”。下列考古资料最能印证此观点的是

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

【答案】B

【详解】

结合所学知识可知,莫角山遗址的发现对研究良渚文化的聚落形态、社会性质,以及探索中华文明的起源提供了重要的考古资料,种种迹象表明这一时期我国即将迈入阶级社会,①符合题意;玉钺在当时是权力的象征,③符合题意;黑陶罐和石犁属于生产生活上的表现,②④不符合题意。结合上述分析可知B正确,ACD排除。故选B。

4.(2021·浙江高一学业考试)根据考古学家的最新推测“著名的四川三星堆文化最终结束时间应该在殷墟文化中期偏后阶段,绝对年代应该距离盘庚迁都殷墟这一事件不太远。”据此判断,三星堆文化结束时的中原地区

A.尊奉夏王为最高统治者

B.开始推广使用青铜农具

C.用甲骨文记录占卜内容

D.普遍实行嫡长子继承制

【答案】C

【详解】

根据材料可知,考古学家最新推测三星堆文化最终结束时间距离盘庚迁都殷墟这一事件不太远。结合所学可知,盘庚迁都殷墟发生在商朝中期,当时中原地区用甲骨卜辞记录社会生活状况,包括祭祀、生产、田猎、战争等,内容相当丰富,故C项正确;“尊奉夏王为最高统治者”出现在夏朝,与材料无关,故A项错误;商周时期,青铜器主要用于祭祀和战争,极少用于农业生产,故B项错误;“普遍实行嫡长子继承制”出现在西周,故D项错误。

5.(2021·威宁彝族回族苗族自治县第八中学高一期中)《礼记·月令》记载:“王命布农事,命田舍东郊,皆修封疆,审端径术。善相丘陵、阪险、原隰,土地所宜,五谷所殖,以教道民,必躬亲之。田事既饬,先定准直,农乃不惑。”这说明先秦时期我国农业已经

A.开始自成体系

B.与手工业结合

C.以粮食生产为主

D.注重精耕细作

【答案】D

【详解】

根据材料中“审端经术”、“善相丘陵......”、“土地所宜”等信息可知,先秦时期农业生产注重地力、因地制宜,体现了农业生产的精耕细作,故D正确;材料中只是说明了古代农业的种植,没有与其它地区进行比较,无法说明自成体系,故A错误;依据题干材料可知,材料涉及的是农业种植,没有涉及手工业,因而无法体现与手工业结合,故B错误;材料主旨说明农业种植和统治者重视农业,但没有体现出农业以粮食生产为主,故C错误

。

6.(2021·四川成都市·高一期中)甲骨文中提及“黍”字最多,多有“求黍”及“求黍年”等字句,但未见有“求麦”“求稻”,《诗经》也多提到黍和稷,据此可以推断

A.黍比稷更能满足人们的生活需要

B.中国是世界上农业起源最早的地区

C.黍和稷是商周时期重要的农作物

D.黍稷稻麦都属于中国古代作物系列

【答案】C

【详解】

根据材料可知,《诗经》和甲骨文中大量提到黍稷,说明黍稷是商周时期重要的农作物,故C项正确;材料只强调甲骨文中提及“黍”字最多,《诗经》也多提到黍和稷,未体现“黍比稷更能满足人们的生活需要”,故A项错误;材料没有提供其他国家来做比较,所以无法说明“中国是世界上农业起源最早的地区”,故B项错误;“黍稷稻麦都属于中国古代作物系列”与材料主旨不符,故D项错误。

7.(2021·湖北高一期中)图1是中国新石器时代文化遗存分布图。其中,河姆渡文化以种植水稻和制作黑陶为特征

仰韶文化以彩陶和种植粟为特征;其它文化也各具特色。这表明中华文明具有

A.多源性

B.统一性

C.先进性

D.延续性

【答案】A

【详解】

根据材料,中国新石器时代包括红山文化、大汶口文化、河姆渡、屈家岭、马家窑等文化遗址,各个遗址都有自己的文化特色,说明中国文明具有多源性,故选A;中国新石器时期出现多个文明中心,各具特色,说明了多源性,不能体现统一性、先进性和延续性,排除BCD。

8.(2021·全国高一专题练习)在镐京郊外南山辽阔原野里,有由王室主持开垦的大片良田。这些良田,都是经过精心的疆理,按正南北和正东西的方向,有纵横交错的大小道路和灌溉沟渠,整治成十分方正的大小相连的方块田,这就是汉代儒学家记载的周代井田。由此可见,汉儒眼中的周代井田(

)

A.带有理想主义色彩

B.进行合理休耕轮作

C.农夫进行集体耕作

D.可以随意买卖转让

【答案】A

【详解】

从材料信息看,汉儒眼中的周代井田错落有致,整齐划一,四方周正,具有理想化的色彩,故选A项;材料没有体现休耕轮作、集体耕作、买卖转让等信息,排除B、C、D项。

9.(2021·广东佛山市·高三其他模拟)下图分别为四川三星堆遗址和河南洛阳二里头遗址所出土的文物。这主要反映了

A.手工业生产水平领先世界

B.古代先民重视祭祀和生产

C.中华文明多元一体的特征

D.华夏文明起源于四川地区

【答案】C

【详解】

据图片信息可知,四川三星堆遗址和河南洛阳二里头遗址所出土的文物虽然各具特点,但具有高度的相似性,这体现了中华文明多元一体的特征,C正确;材料未体现手工艺水平的比较,A错误;材料中的文物不是祭祀用品,B错误;材料反映的出土文物既有四川三星堆遗址,也有河南洛阳二里头遗址的,故D说法错误。

10.(2021·山东济南市·高三二模)在良渚文化遗址的考古发掘中,发现了较多带有神徽的玉琮;殷商帝王墓中也出土了与良渚文化形状相似的玉琮,但没有神徽。近日,四川三星堆遗址发掘出与商王朝时期一致的玉琮。以上现象说明

A.南北文化渐趋一致

B.中华文化多元一体

C.不同文化间互动频繁

D.古蜀文化相对先进

【答案】B

【详解】

从材料反映的不同地方发掘的玉琮来看,总体上形状相似,但存在一定区别,说明中华文化既是多元的,又是一体的,故答案为B项;材料不是反映南北文化的发展趋势,排除A项;材料没有反映不同文化之间的互动,排除C项;材料没有比较不同文化之间的先进与落后,排除D项。

11.(2021·新沂市第一中学高三月考)《盂爵》铭有“王令盂宁邓伯”之句,记述了周王派盂慰问邓国君之事。除此之外,周王还有徙封、监国、亲往巡视、赏赐、慰问、插手内政、讨伐等种种手段,以对诸侯进行控制。这反映出当时

A.诸侯有自治权利

B.政治权力的层级分化

C.王权政治的权威

D.中央集权得到了加强

【答案】C

【详解】

根据材料“……周王派盂慰问邓国君之事。除此之外,周王还有徙封、监国、亲往巡视、赏赐、慰问、插手内政、讨伐等种种手段,以对诸侯进行控制”,可知,周王可以通过各种手段或方式加强对诸侯国的联系和控制,反映出当时周王“天下共主”的政治权威,故C项正确;材料中未体现诸侯有自治权利,故A项错误;“政治权力的层级分化”与材料主旨不符,故B项错误;中央集权指的是中央对地方的垂直管理,秦朝开始加强中央集权,这与题意不符,故D项错误。

12.(2021·全国高三月考)如图是现藏于大英博物馆的中国西周康侯簋。内部24字铭文记述了它的由来,其大意是:“王来讨伐商的城池,把卫封赏给了康侯,沫司徒疑为纪念亡父,铸造了这尊青铜器。”“簋”指古代青铜或陶制盛食物的容器,也是重要的礼器。关于材料信息,解读正确的是:

A.记载了周伐商取得牧野之战的胜利

B.铭文作为书法字体之一富有图案美

C.祖宗祭祀体系是周朝礼制重要内容

D.它与司母戊大方鼎属于同一个朝代

【答案】C

【详解】

“簋”是一种礼器,根据康侯簋上的铭文记载可知,这一礼器有纪念先祖的作用,说明祖宗祭祀体系是周朝礼制的内容之一,C正确;牧野之战在材料中并未体现,排除A;铭文不是书法字体,排除B;司母戊鼎是商朝青铜器,排除D。

13.(2021·广东茂名市·高三二模)据史书记载,商王自称“余一人”、“予一人”,以示其至高无上,唯我独尊。商王朝见于甲骨卜辞的官职名称有“尹”、“多尹”、“司工”,“马”、“多马”、“射”,“巫”、“卜”等二十余种。这表明商朝

A.君主专制的确立

B.中央集权已经形成

C.宗法制度的成熟

D.国家机构趋于完善

【答案】D

【详解】

根据材料“据史书记载,商王自称‘余一人’、‘’予一人’,以示其至高无上,唯我独尊。商王朝见于甲骨卜辞的官职名称有‘尹’、‘多尹’、‘司工’,‘马’、‘多马’、‘射’,‘巫’、“卜’等二十余种”,可得出,商王是最高统治者,且设有众多官职与机构,说明商朝国家机构趋于完善,故D项正确;君主专制建立于秦朝,故A项错误;中央集权出现在秦朝,故B项错误;材料与宗法制度无关,故C项错误。

14.(2021·渝中区·重庆巴蜀中学高三月考)夏商西周时期,各诸侯国都城的规划礼制是首先置宗庙、立社坛,凡国之大事均在宗庙和社坛中进行,而东周时期,在举行朝议的“大朝”之外的宗庙和社坛则成了附属建筑。出现这一变化主要是因为

A.极权政治体制趋势萌发

B.官僚政治制度形成

C.周天子权威性日益强化

D.传统礼制影响深远

【答案】A

【详解】

本题考察先秦政治体制的转型。材料的主旨是通过该时期的都城设计理念,夏商西周受传统礼制的影响深远,到了东周时期宫廟分离,朝廟独立,这一变化反映出政治体制发生重大变化,故选A;官僚政治制度的确立是在秦朝时期,B错误;春秋战国时期随着社会生产力的发展,社会发生重大变革,王室衰微,礼崩乐坏,周天子权威下降,C错误;东周时期礼崩乐坏,传统礼制崩溃,中央集权理念影响扩大,D错误。

15.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)殷商时期,有甲骨文曾记载:“己已卜,兄(同“克”),贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎),曹小羊(向鬼神祭祀)。”这一材料表明当时

A.防控疫情的应对措施科学理性

B.占卜成为预防疾病的重要方式

C.初步具有消毒隔离的防疫意识

D.原始宗教与神权主宰政治决策

【答案】C

【详解】

据材料“贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎)……”可知,这是用嘉草、莽草熏燎,体现了当时初步具有消毒隔离的防疫意识,C符合题意;材料既有祭祀,又有占卜,不能说明其应对措施科学理性,A错误;材料中既有祭祀,又有占卜,还有“贞其燎于盟室(用嘉草、莽草熏燎)”,这说明占卜并不是“预防疾病的重要方式”,B错误;材料未涉及原始宗教的内容,故D说法错误。

二、材料分析题

16.(2021·邯山区新思路学本文化辅导学校高一期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一

如图所示为某学者绘制的旧石器时代东西方文化传播路线图。

——摘编自侯亚梅《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》

材料二

在距今3500~2200年前,欧亚大陆两端东西方文化元素交汇融通的频率和强度进一步增强,此后,东西方文化交流的主要通道已经由亚洲北部转换到亚洲中部干旱区的绿洲路线,东西方文化、思想和技术通过这条绿洲路线不断碰撞和融合,迸发出创新的火焰,为全人类文明的发展做出了不可磨灭的贡献。

——摘编自董广辉、李若《丝路之前的东西方交流》

(1)若要证明如图结论成立,你认为应依托哪种方式获取哪种类型的史料?并说明理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明旧石器时代到距今2000年前东西文化交流传播状态的变化,并分析导致这一变化出现的中国因素。

【答案】(1)方式和史料∶通过考古方式获取实物史料。

理由;旧石器时代尚处于原始蒙昧时期,文献资料,口述史料无从获取.实物史料显得特别重要;通过对历中遗迹、遗物等原始遗存的跨领域研究是证明结论成立的最好方法。

(2)变化;交流内容逐渐丰富;交流路线逐渐稳定;交流范围逐渐扩大。因素∶陆上丝绸之路的开辟;中央对西域的有效管控;手工业技术的日益进步。

【详解】

(1)根据材料和所学知识可知,应该通过考古方式获取实物史料,这主要是因为石器时代尚处于原始蒙昧时期,文献资料,口述史料无从获取.实物史料显得特别重要;通过对历中遗迹、遗物等原始遗存的跨领域研究是证明结论成立的最好方法。

(2)变化:根据材料信息和所学知识可知,可从交流的内容、交流的路线及交流的范围等方面进行分析即可。因素:结合所学知识可知,可从陆上丝绸之路的开辟、中央对西域的有效管控和手工业技术的日益进步等方面进行分析即可。

17.(2021·内蒙古赤峰学院附属中学高一月考)阅读下列材料:

材料一普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——摘自《诗经·小雅》

材料二有煜(云兴起的样子)萋萋,兴雨祁祁,雨我公田,遂及我私。

——摘自《诗经·小雅》

请回答:

(1)材料一反映的是什么制度?从材料中可以看出这种土地制度有什么特点?

(2)材料二与材料一相比,反映了一个怎样的变化?这一变化出现的原因?

【答案】(1)制度:井田制。

特点:奴隶社会的土地国有制度,一切土地归周王所有。

(2)变化:表明在公田以外,出现了私田。

发生和发展:到春秋时期,铁制农具的使用,使私田的开垦数量越来越多。

【详解】

(1)根据“普天之下,莫非王土”并结合所学可知制度是井田制。特点结合所学内容可知井田制是奴隶社会的土地国有制度,一切土地归周王所有。

(2)根据“雨我公田,遂及我私”并结合所学可知变化是表明在公田以外,出现了私田。结合所学内容可知发生和发展主要表现在,到春秋时期,铁制农具的使用,使私田的开垦数量越来越多。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进