沪科版九年级上册物理 第15章 【教案】15.2.2 欧姆定律

文档属性

| 名称 | 沪科版九年级上册物理 第15章 【教案】15.2.2 欧姆定律 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 280.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 科学探究:欧姆定律(第2课时) 教案

教学目标:

1、理解欧姆定律,能初步运用欧姆定律计算有关问题。

2、培养学生应用物理知识分析和解决问题的能力。

3、介绍欧姆的故事,对学生进行热爱科学,献身科学的品格。

重点难点:

欧姆定律是重点,应用是难点。

教学准备:

实验器材:略。.

教学设计:

教师活动 学生活动 说明

引入新课 找一生回答上节实验的两个结论。

启发学生将这个结论用一句话概括出来,指出这就是欧姆定律。

思考回答 也可以通过具体的题目回顾上节的结论。

(一)欧姆定律(板书) 导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

此规律首先由德国物理学家欧姆得出,所以叫欧姆定律,让学生熟练掌握定律的内容,并阅读信息窗内的内容,学习欧姆执着的探究精神。

(二)欧姆定律的公式:I=U/R(板书)

教师强调

(1)公式中的I、U、R必须针对同一段电路。

(2)单位要统一:I—A,U—V,R—Ω

(3)对变形式U=IR, R=U/I的理解。

(三)运用欧姆定律计算有关问题(板书)

例1 一盏白炽电灯,其电阻为807Ω,接在220V的电源上,求通过这盏灯的电流。

教师启发指导。

找一生板演,师生讨论补充完成。

投影练习:

练习1 有一种指示灯,其电阻为6.3Ω,通过的电流为0.45A时才能正常发光,要使这种指示灯正常发光,应加多大的电压?

练习2 用电压表测导体两端的电压是7.2V,用电流表测通过导体的电流为0.4A,求这段导体的电阻。

通过练习2引导学生总结出测电阻的方法,由于用电流表测电流,用电压表测电压,利用区姆定律就可以求出电阻大小,所以欧姆定律为我们提供了一种测定电阻的方法,这种方法叫做伏安法。

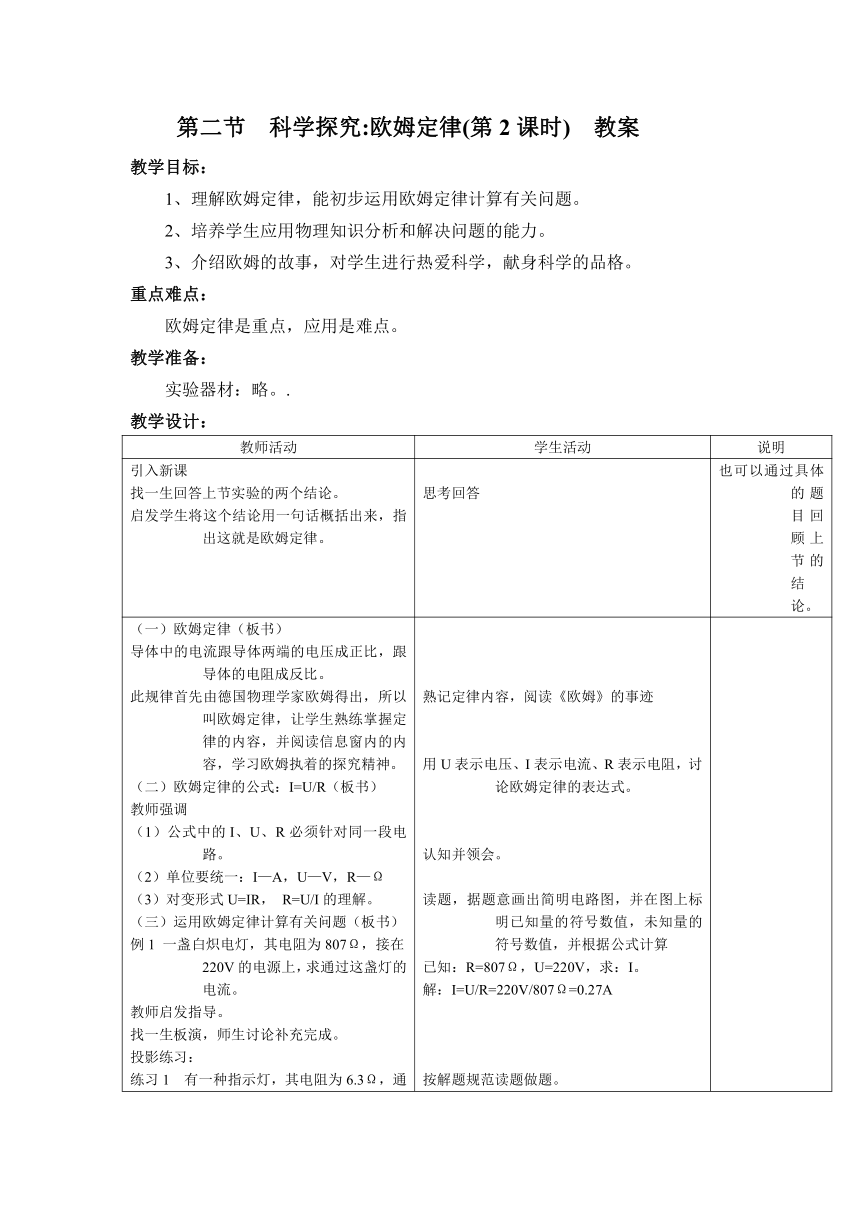

例2 并联在电源上的红、绿两盏电灯,它们两端的电压都是220V,电阻分别为1210Ω、484Ω。

求 通过各灯的电流。

教师启发引导

(1)学生读题后根据题意画出电路图。

(2)I、U、R必须对应同一段电路,电路中有两个电阻时,要给“同一段电路”的I、U、R加上“同一脚标”,如本题中的红灯用I1、U1、R1来表示,绿灯用I2、U2、R2来表示。

(3)找一位学生在黑板上画出简明电路图。

(4)大家讨论补充,最后的简明电路图如图114:

展标总结

布置作业:课本课后作业1、2、3

熟记定律内容,阅读《欧姆》的事迹

用U表示电压、I表示电流、R表示电阻,讨论欧姆定律的表达式。

认知并领会。

读题,据题意画出简明电路图,并在图上标明已知量的符号数值,未知量的符号数值,并根据公式计算

已知:R=807Ω,U=220V,求:I。

解:I=U/R=220V/807Ω=0.27A

按解题规范读题做题。

学生答出根据的公式I=U/R引导学生答出

通过红灯的电流为 I1=U1/R1=U/R1

通过绿灯的电流为 I2=U2/R2=U/R2

解题步骤

已知 U1=U2=U=220V,R1=1210Ω,R2=484Ω,求I1、I2.

通过红灯的电流为:

I1=U1/R1=U/R1=220V/1210Ω=0.18A

通过绿灯的电流为:

I2=U2/R2=U/R2=220V/484Ω=0.45A

答:通过红灯和绿灯的电流分别为0.18A和 0.45A。

依据目标,归纳总结

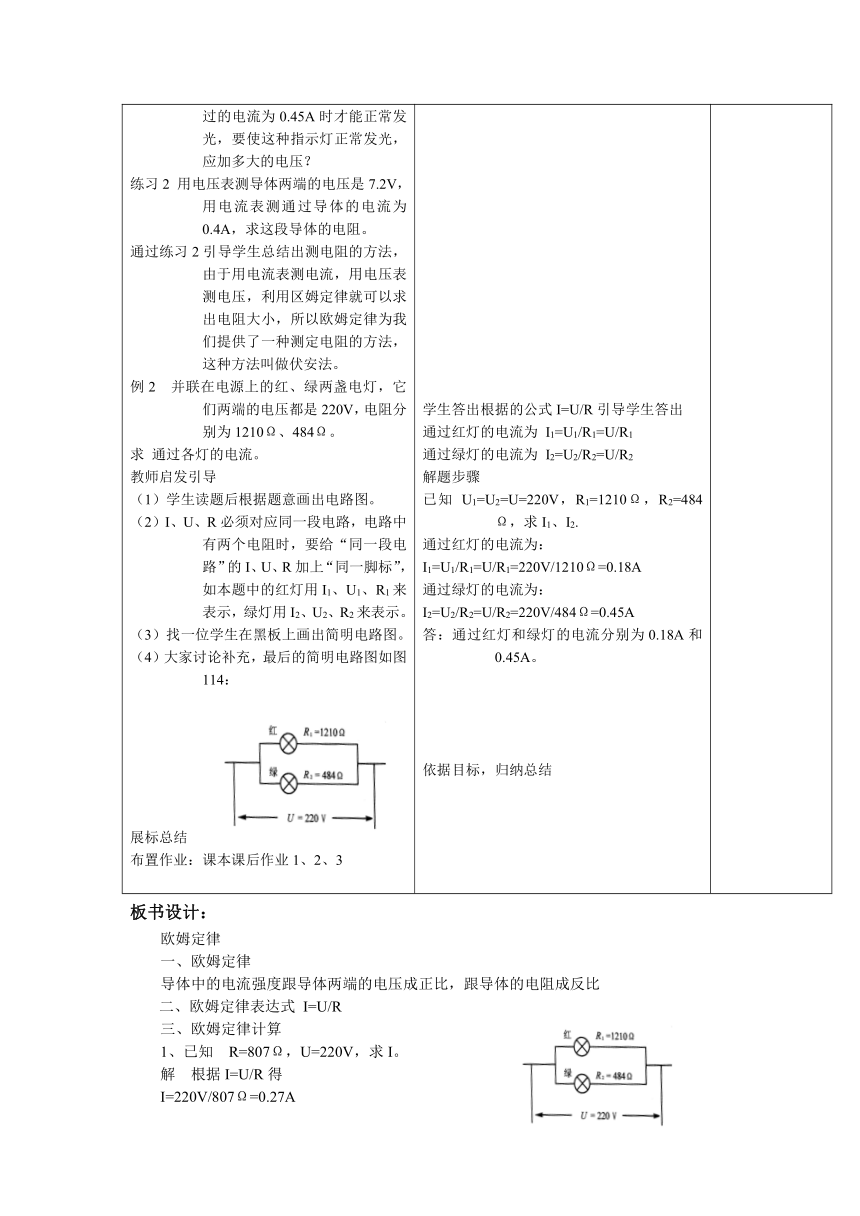

板书设计:

欧姆定律

一、欧姆定律

导体中的电流强度跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比

二、欧姆定律表达式 I=U/R

三、欧姆定律计算

1、已知 R=807Ω,U=220V,求I。

解 根据I=U/R得

I=220V/807Ω=0.27A

答:通过这盏电灯的电流是0.27A

2、已知U1=U2=U=220V,R1=1210Ω,R2=484Ω

求I1、I2

解 根据I=UR得

通过R1的电流为 I1=U1/R1=220V/1210Ω=0.18A

通过R2的电流为I2=U2/R2=220V/484Ω=0.45A

答:通过红灯的电流是0.18A,通过绿灯的电流是0.45A。

教学反思:

教学参考

1、关于伏安法测电阻的内接法与外接法

利用电压表和电流表测电阻R的电路有两种接法。

(1)电流表内接法

电路:如图

结果:测量值偏大,即R测>R。

定性解释:电流表内接时,电流表的读数与R中

的电流相等。但由于电流表的内阻RA≠0,而具有分压作用,使电压表读数大于R两端电压,因此,由R测=U/I算得的电阻值偏大。

定量分析:因为电压表所量得的是R和RA的串联电压,所以测得值是R和RA的串联等效电阻,R测=U/I=R+RA>R。

绝对误差 ΔR内=R测-R=RA。

相对误差 δ内=ΔR内/R=RA/R。

因此,在待测电阻R>>RA时(这时电流表的分压很小),内接法误差小。

(2)电流表外接法

电路:如图

结果:测量值偏小,即R测定性解释:电压表的读数与R两端电压相等。但由于电压表内阻RV≠∞,而具有分流作用,使得电流表的读数大于流过R的电流,因此由R测=U/I算得的电阻值偏小。

定量分析:因为电流表量得的是通过R和RV的总电流,所以测得值是R和RV的并联等效电阻。

因此,在待测电阻R<在实测中,内、外接法的选择并不都是理论上越精确就一定越好。例如:设待测电阻R=5Ω,电流表电阻RA=0.05Ω,电压表电阻RV=10KΩ。

使用外接法时

使用内接法时

理论结果似乎说明外接法更好,但实际上我们使用这两种线路所得测量值是会相同的。这是因任何一种指针式电表,由于制作时磁钢的强弱、动圈电阻的大小、刻度的间距、阻尼的大小等等因素不可能都绝对相同,因此电表本身就具有一定的误差——误差等级,中学学生实验使用的电流表、电压表一般都是2.5级电表,即测量误差可达最大刻度值的2.5%。在这种情况下,δ内=1%和δ外=0.5‰的差别,电表本身已不能反映出来,因此测量结果将相同。但如果待测电阻是0.5Ω,则内接法的误差就会达到10%!这时就应使用外接法了。

在实测中,不一定都能事先知道待测电阻的大概值,也不一定很清楚RA和RV的大小。为了快速、准确地确定一种较好的接法,可以按以下步骤操作:

①将待测电阻R与电流表、电压表如图接好,并将

电压表的一根接线K空出。②将K先后触碰电流表的两个接

线柱a、b。③比较两次触碰中两个电表的读数变化情况:

若电压表读数变化显著,说明电流表分压作用明显,应使用

外接法,K接a;若电流表读数变化显著,说明电压表的发流

作用明显,应使用内接法,K接b。

2、欧姆

欧姆(1789—1854)是德国物理学家,1789年3月16日出生于德国埃尔兰根。欧姆是家里七个孩子中的长子,他的父亲是一位熟练的锁匠,爱好哲学和数学。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学,这对欧姆以后的发展起了一定的作用。

欧姆曾在埃尔兰根大学求学,由于经济困难,于1806年中途辍学,去外地当家庭教师。1811年,他重新回到埃尔兰根取得博士学位。1817年出版了第一本著作《几何教科书》。

1825年,欧姆发表了有关伽伐尼电路的论文,但其中的公式是错误的。第二年他改正了这个错误,得出有名的欧姆定律。1827年出版了他最著名的《伽伐尼电路的数学论述》,文中列出公式I=U/R(当时记作S=A/L),并明确指出:在伽伐尼电路中电流的大小与总电压成正比,与电路的总电阻成反比。

1833年欧姆被聘为纽伦堡工艺学校物理教授。1841年伦教皇家学会授予他勋章。1849年他当上了慕尼黑大学物理教授。他在晚年还写了光学方面的教科书。1854年7月6日,欧姆在德国曼纳希逝世。

教学目标:

1、理解欧姆定律,能初步运用欧姆定律计算有关问题。

2、培养学生应用物理知识分析和解决问题的能力。

3、介绍欧姆的故事,对学生进行热爱科学,献身科学的品格。

重点难点:

欧姆定律是重点,应用是难点。

教学准备:

实验器材:略。.

教学设计:

教师活动 学生活动 说明

引入新课 找一生回答上节实验的两个结论。

启发学生将这个结论用一句话概括出来,指出这就是欧姆定律。

思考回答 也可以通过具体的题目回顾上节的结论。

(一)欧姆定律(板书) 导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

此规律首先由德国物理学家欧姆得出,所以叫欧姆定律,让学生熟练掌握定律的内容,并阅读信息窗内的内容,学习欧姆执着的探究精神。

(二)欧姆定律的公式:I=U/R(板书)

教师强调

(1)公式中的I、U、R必须针对同一段电路。

(2)单位要统一:I—A,U—V,R—Ω

(3)对变形式U=IR, R=U/I的理解。

(三)运用欧姆定律计算有关问题(板书)

例1 一盏白炽电灯,其电阻为807Ω,接在220V的电源上,求通过这盏灯的电流。

教师启发指导。

找一生板演,师生讨论补充完成。

投影练习:

练习1 有一种指示灯,其电阻为6.3Ω,通过的电流为0.45A时才能正常发光,要使这种指示灯正常发光,应加多大的电压?

练习2 用电压表测导体两端的电压是7.2V,用电流表测通过导体的电流为0.4A,求这段导体的电阻。

通过练习2引导学生总结出测电阻的方法,由于用电流表测电流,用电压表测电压,利用区姆定律就可以求出电阻大小,所以欧姆定律为我们提供了一种测定电阻的方法,这种方法叫做伏安法。

例2 并联在电源上的红、绿两盏电灯,它们两端的电压都是220V,电阻分别为1210Ω、484Ω。

求 通过各灯的电流。

教师启发引导

(1)学生读题后根据题意画出电路图。

(2)I、U、R必须对应同一段电路,电路中有两个电阻时,要给“同一段电路”的I、U、R加上“同一脚标”,如本题中的红灯用I1、U1、R1来表示,绿灯用I2、U2、R2来表示。

(3)找一位学生在黑板上画出简明电路图。

(4)大家讨论补充,最后的简明电路图如图114:

展标总结

布置作业:课本课后作业1、2、3

熟记定律内容,阅读《欧姆》的事迹

用U表示电压、I表示电流、R表示电阻,讨论欧姆定律的表达式。

认知并领会。

读题,据题意画出简明电路图,并在图上标明已知量的符号数值,未知量的符号数值,并根据公式计算

已知:R=807Ω,U=220V,求:I。

解:I=U/R=220V/807Ω=0.27A

按解题规范读题做题。

学生答出根据的公式I=U/R引导学生答出

通过红灯的电流为 I1=U1/R1=U/R1

通过绿灯的电流为 I2=U2/R2=U/R2

解题步骤

已知 U1=U2=U=220V,R1=1210Ω,R2=484Ω,求I1、I2.

通过红灯的电流为:

I1=U1/R1=U/R1=220V/1210Ω=0.18A

通过绿灯的电流为:

I2=U2/R2=U/R2=220V/484Ω=0.45A

答:通过红灯和绿灯的电流分别为0.18A和 0.45A。

依据目标,归纳总结

板书设计:

欧姆定律

一、欧姆定律

导体中的电流强度跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比

二、欧姆定律表达式 I=U/R

三、欧姆定律计算

1、已知 R=807Ω,U=220V,求I。

解 根据I=U/R得

I=220V/807Ω=0.27A

答:通过这盏电灯的电流是0.27A

2、已知U1=U2=U=220V,R1=1210Ω,R2=484Ω

求I1、I2

解 根据I=UR得

通过R1的电流为 I1=U1/R1=220V/1210Ω=0.18A

通过R2的电流为I2=U2/R2=220V/484Ω=0.45A

答:通过红灯的电流是0.18A,通过绿灯的电流是0.45A。

教学反思:

教学参考

1、关于伏安法测电阻的内接法与外接法

利用电压表和电流表测电阻R的电路有两种接法。

(1)电流表内接法

电路:如图

结果:测量值偏大,即R测>R。

定性解释:电流表内接时,电流表的读数与R中

的电流相等。但由于电流表的内阻RA≠0,而具有分压作用,使电压表读数大于R两端电压,因此,由R测=U/I算得的电阻值偏大。

定量分析:因为电压表所量得的是R和RA的串联电压,所以测得值是R和RA的串联等效电阻,R测=U/I=R+RA>R。

绝对误差 ΔR内=R测-R=RA。

相对误差 δ内=ΔR内/R=RA/R。

因此,在待测电阻R>>RA时(这时电流表的分压很小),内接法误差小。

(2)电流表外接法

电路:如图

结果:测量值偏小,即R测

定量分析:因为电流表量得的是通过R和RV的总电流,所以测得值是R和RV的并联等效电阻。

因此,在待测电阻R<

使用外接法时

使用内接法时

理论结果似乎说明外接法更好,但实际上我们使用这两种线路所得测量值是会相同的。这是因任何一种指针式电表,由于制作时磁钢的强弱、动圈电阻的大小、刻度的间距、阻尼的大小等等因素不可能都绝对相同,因此电表本身就具有一定的误差——误差等级,中学学生实验使用的电流表、电压表一般都是2.5级电表,即测量误差可达最大刻度值的2.5%。在这种情况下,δ内=1%和δ外=0.5‰的差别,电表本身已不能反映出来,因此测量结果将相同。但如果待测电阻是0.5Ω,则内接法的误差就会达到10%!这时就应使用外接法了。

在实测中,不一定都能事先知道待测电阻的大概值,也不一定很清楚RA和RV的大小。为了快速、准确地确定一种较好的接法,可以按以下步骤操作:

①将待测电阻R与电流表、电压表如图接好,并将

电压表的一根接线K空出。②将K先后触碰电流表的两个接

线柱a、b。③比较两次触碰中两个电表的读数变化情况:

若电压表读数变化显著,说明电流表分压作用明显,应使用

外接法,K接a;若电流表读数变化显著,说明电压表的发流

作用明显,应使用内接法,K接b。

2、欧姆

欧姆(1789—1854)是德国物理学家,1789年3月16日出生于德国埃尔兰根。欧姆是家里七个孩子中的长子,他的父亲是一位熟练的锁匠,爱好哲学和数学。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学,这对欧姆以后的发展起了一定的作用。

欧姆曾在埃尔兰根大学求学,由于经济困难,于1806年中途辍学,去外地当家庭教师。1811年,他重新回到埃尔兰根取得博士学位。1817年出版了第一本著作《几何教科书》。

1825年,欧姆发表了有关伽伐尼电路的论文,但其中的公式是错误的。第二年他改正了这个错误,得出有名的欧姆定律。1827年出版了他最著名的《伽伐尼电路的数学论述》,文中列出公式I=U/R(当时记作S=A/L),并明确指出:在伽伐尼电路中电流的大小与总电压成正比,与电路的总电阻成反比。

1833年欧姆被聘为纽伦堡工艺学校物理教授。1841年伦教皇家学会授予他勋章。1849年他当上了慕尼黑大学物理教授。他在晚年还写了光学方面的教科书。1854年7月6日,欧姆在德国曼纳希逝世。

同课章节目录

- 第十二章 温度与物态变化

- 第一节 温度与温度计

- 第二节 熔化与凝固

- 第三节 汽化与液化

- 第四节 升华与凝华

- 第五节 全球变暖与水资源危机

- 第十三章 内能与热机

- 第一节 物体的内能

- 第二节 科学探究:物质的比热容

- 第三节 内燃机

- 第四节 热机效率和环境保护

- 第十四章 了解电路

- 第一节 电是什么

- 第二节 让电灯发光

- 第三节 连接串联电路和并联电路

- 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流

- 第五节 测量电压

- 第十五章 探究电路

- 第一节 电阻和变阻器

- 第二节 科学探究:欧姆定律

- 第三节 “伏安法”测电阻

- 第四节 电阻的串联和并联

- 第五节 家庭用电

- 第十六章 电流做功与电功率

- 第一节 电流做功

- 第二节 电流做功的快慢

- 第三节 测量电功率

- 第四节 科学探究:电流的热效应

- 第十七章 从指南针到磁浮列车

- 第一节 磁是什么

- 第二节 电流的磁场

- 第三节 科学探究:电动机为什么会转动

- 第十八章 电能从哪里来

- 第一节 电能的产生

- 第二节 科学探究:怎样产生感应电流

- 第三节 电能的输送

- 第十九章 走进信息时代

- 第一节 感受信息

- 第二节 让信息“飞”起来

- 第三节 踏上信息高速公路

- 第二十章 能源、材料与社会

- 第一节 能量的转化与守恒

- 第二节 能源的开发和利用

- 第三节 材料的开发和利用