2021-2022学年人教统编版中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教统编版中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 790.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-09 15:41:23 | ||

图片预览

文档简介

第1课

中华文明的起源与早期国家

· 第一单元 从中华文明的起源到秦汉

统一多民族封建国家·

课程标准:

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

一、基础知识梳理

(一)阅读教材“石器时代的古人类和文化遗存” ,回答以下问题:

1、简要说明中国远古文化遗存分布具有哪些特征?并据此概括中华文明起源的特点?

2、简述旧石器时代和新石器时代的特征及代表遗址。

3、早期国家是怎样产生的?

(二)阅读教材“从部落到国家” ,回答以下问题:

1、了解 “三皇五帝”。

2、为什么说“夏朝是我国最早的奴隶制国家”?

(三)阅读教材“商和西周” ,回答以下问题:

1、列举商在政治和文化上的成就?

2、结合P6地图,分析分封制的目的、对象、作用?

3、什么是宗法制?其核心是什么?有什么作用?

4、概述商和西周时期的经济发展状况?(农业、手工业)

5、中国早期政治制度具有怎样的特点?

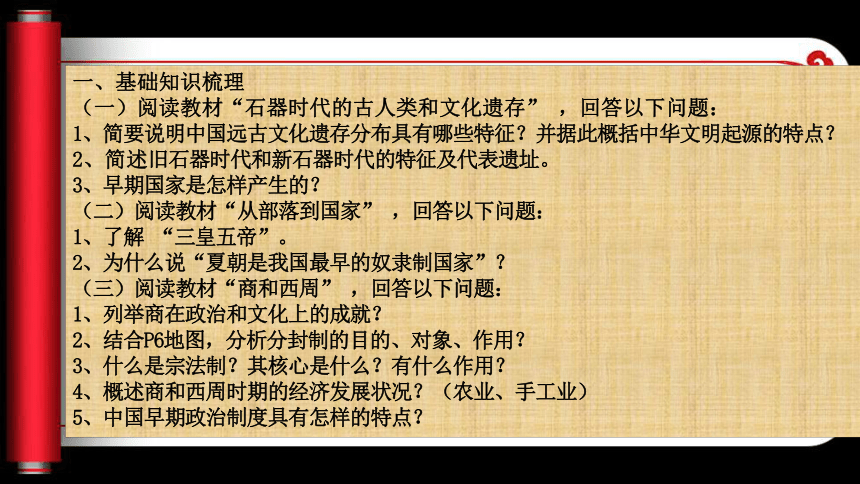

对历史进行认识

要通过唯物史观对所认识的史事全面客观进行考察

要将所认识的史事置于具

体的时空条件下进行考察

要依据可靠的史料作为证据对史事进行推理和论证

所有的历史叙述在本质上是一种对过去事情的解释

任何历史阐释都蕴含着一定的价值判断和人文情怀

唯物史观

时空观念

史料实证

历史解释

家国情怀

建构正确的历史认识

落实立德树人的任务

二、历史学科的核心素养

二、学科核心素养培养之 唯物史观

唯物辩证法认为,主要矛盾在事物发展的过程中处于支配地位,对事物的发展起决定作用。

西周建立之初面临的主要矛盾是什么?采取了怎样的措施?

西周建立初期,需要解决的主要问题是稳定周初的政治形势,巩固疆土,以保证周王朝对地方的控制,同时扩大统治范围。因此,实行宗法分封制,解决了当时的主要矛盾。

二、学科核心素养培养之时空观念

西周建立的时间?结合《西周分封示意图》分析分封的对象有哪些?有何影响?

二、学科核心素养培养之 历史解释

禅让制 世袭制 内外服制度

分封制 宗法制 礼乐制 井田制

禅让制

传说中的部落联盟首领传袭制度.据说尧年老时,经民主推举和自己长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹.禅让制实际上是以传贤为宗旨的民主选举首领制度.后被禹的儿子夏启破坏,代之以家天下的世袭制.

王位世袭制

西周实行王位世袭制,此制度是与宗法制度结合在一起的。宗法制度是由原始社会末期的父系家长制演变而来的,是以嫡长子继承制为基本特点的权力分配制度。周王为天下的大宗,其嫡长子为宗子,是王位继承者,称世子;庶子为小宗,周王封其为诸侯,或留在中央为卿、大夫。诸侯、卿大夫或士,各为本支的大宗,其嫡长子为职禄继承者;庶子为小宗,再分封。此小宗又为本支的大宗。如此推演无穷。周王被视为天之元子,受天之命以君临人间,所以称“天子”。这是“君权神授”观念,而自此这种王位世袭制度就逐步完善起来。

商朝内外服制度:

内服是商人本族活动区域,外服是商族以外附属国,通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族事务。

商王控制着联盟实权,与各附属国形成了支配与被支配关系。

古代中国的“天子”将土地分给王室子弟, 功臣或古代帝王的后裔,所封之地称为“诸侯国”“封国”或“藩国”等等,统治封地的君主被称为“诸侯”“藩王”等等。

为了维护统治,分封制规定,诸侯必须:

①服从周天子的命令;

②诸侯有为周天子镇守疆土的义务;

③随从作战;

④交纳贡赋;

⑤朝觐述职的义务。

同时,诸侯在自己的封疆内,又对卿大夫实行再分封。卿大夫再将土地和人民分赐给士。卿大夫和士也要向上一级承担作战等义务。这样层层分封下去,形成了贵族统治阶层内部的森严等级“天子——诸侯——卿大夫——士”。

秦始皇大一统,废除分封制,实行郡县制。汉初又兼采之,七国之乱平定之后,封国的官吏全部由中央任免,诸侯只征收租税,封国名存实亡。魏晋以后,历代王朝也还有分封制,其性质不全相同。

分封制

含义:又称封邦建国,是在保证周王室强大的条件下,将宗族姻亲分派的各地广建封国,以拱卫王室;

目的:拱卫王室、巩固周朝的统治;

核心内容:周王是国家的最高统治者。

分封的主要内容是:土地(和人口);

对象:主体是同姓亲族;另外还有:功臣、姻亲、古老方国、殷商降族;

主要封国:鲁、齐、燕、卫、宋、晋;

诸侯的义务:拱卫王室、朝觐述职、交纳贡赋等。

积极影响:①扩大了周人的势力范围;②③——确立了周王天下共主的地位;

消极影响:受封诸侯有相当大的独立性,易形成分裂割据,威胁中央。

礼乐制度——周礼

周礼是各级贵族的政治、生活准则。

将宗法等级制具体化、生活化。

主要内容:要求贵族在衣食住行等方面都要符合

自己的身份,贵贱长幼之间要有明显的差别。

礼--贵族生活的行为秩序

乐--指音乐、舞蹈、歌咏等

不同等级、身份要遵循不同的礼乐制度,

但可以共同欣赏以使上下“和同”。

宗法制—见教材

分封制、宗法制、礼乐制度三者的关系

宗法制是分封制基础和实施法则;

分封制是宗法制在政治制度上的体现,

二者互为表里(基础),相辅相成。

礼乐制度:是维护宗法分封制的工具。

分封制

礼乐制

宗法制

政治制度方面的表现

血缘纽带(里)

维护的工具

维护的工具

权利的分配

权利的继承

井田制

井田制是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟。到春秋时期,由于铁制农具的出现和牛耕的普及等诸多原因井田制逐渐瓦解。

西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。而其实质是一种土地私有制度(夏商西周,一切土地属于国家)。由于关于井田制的相关考古资料的缺乏,有学者却认为,井田制可能仅是一种乌托邦式的理想制度。?由于地理环境和气候因素,这种制度可能从未得到严格的实施。

二、学科核心素养培养之 史料实证1、 分封制

周公……封建亲戚以蕃屏周。——李学勤主编:《春秋左传正义》

周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人焉,周之子孙苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。——蒋南华、罗书勤、杨寒清注译:《荀子全译》

根据材料并结合教材,西周分封制的目的、对象以及内容是什么?

目的:巩固统治。

对象:王族、功臣和先代贵族。内容:土地和人口。

二、学科核心素养培养之 史料实证2、 宗法制

母,亲而不尊。

——《礼记·表记》

古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

大宗能率小宗;小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也。

——《白虎通义》

《吕氏春秋》载:“先王之法,立天子不使诸侯疑焉,立诸侯不使大夫疑焉,立嫡子不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱,是故诸侯失位则天下乱,大夫无等则朝廷乱,妻妾不分则家室乱,嫡孽无别则宗族乱。”

根据材料分析宗法制的目的、核心、特点及作用?

目的:以血缘亲疏和嫡庶来确定继承关系和名分

核心:

嫡长子继承制

特点:

(1)血缘政治;

(2)保证各级贵族享有世卿世禄特权

(3)大宗、小宗具有相对性

作用:

保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结,巩固了奴隶主贵族的统治。

二、学科核心素养培养之 家国情怀 亲情、家族、国家

导致了中华民族重传统轻变革、重伦理轻科学,缺乏开拓创新、求真务实精神,思想上表现为守旧、保守

从文化上讲

导致了自给自足的小农经济的长期存在,扼杀了资本主义经济在中国的发展,阻碍了中国的近代化建设

从经济上讲

导致了专制社会和专制思想的形成,人们的民主观念和民主精神普遍缺乏

从政治上讲

二、学科核心素养培养之 家国情怀 亲情、家族、国家

中华文明是在一个相对封闭和较大的范围内展开的,便于将不同民族的势力和文化加以吸纳与整合。而且中华文明本身形成了完整和相互关联的整体,那些对中华文明构成威胁的文明,最终还是被这规模巨大的文明整体所吸收同化。

再从内部来考察,与祖先崇拜相关,以家庭和宗族为基本单位的社会模式,发挥着协调关系、维系国家、延续文明的作用。还有中华文明中强烈的爱国精神和民族气节,能够迸发出巨大的力量,维护国家生存和延续文明的发展。而“自强不息”和“厚德载物”的精神,则使这个文明既有刚性又有韧性,兼容各种不同的文明。

此外,不容忽视的是中华文明的一个重要载体和标志,即汉字所发挥的作用,汉字可以成为各方言区的人群和各民族用来交际的共同工具,从而增强了中华民族的凝聚力。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

课堂小结

中华文明的起源与早期国家

· 第一单元 从中华文明的起源到秦汉

统一多民族封建国家·

课程标准:

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

一、基础知识梳理

(一)阅读教材“石器时代的古人类和文化遗存” ,回答以下问题:

1、简要说明中国远古文化遗存分布具有哪些特征?并据此概括中华文明起源的特点?

2、简述旧石器时代和新石器时代的特征及代表遗址。

3、早期国家是怎样产生的?

(二)阅读教材“从部落到国家” ,回答以下问题:

1、了解 “三皇五帝”。

2、为什么说“夏朝是我国最早的奴隶制国家”?

(三)阅读教材“商和西周” ,回答以下问题:

1、列举商在政治和文化上的成就?

2、结合P6地图,分析分封制的目的、对象、作用?

3、什么是宗法制?其核心是什么?有什么作用?

4、概述商和西周时期的经济发展状况?(农业、手工业)

5、中国早期政治制度具有怎样的特点?

对历史进行认识

要通过唯物史观对所认识的史事全面客观进行考察

要将所认识的史事置于具

体的时空条件下进行考察

要依据可靠的史料作为证据对史事进行推理和论证

所有的历史叙述在本质上是一种对过去事情的解释

任何历史阐释都蕴含着一定的价值判断和人文情怀

唯物史观

时空观念

史料实证

历史解释

家国情怀

建构正确的历史认识

落实立德树人的任务

二、历史学科的核心素养

二、学科核心素养培养之 唯物史观

唯物辩证法认为,主要矛盾在事物发展的过程中处于支配地位,对事物的发展起决定作用。

西周建立之初面临的主要矛盾是什么?采取了怎样的措施?

西周建立初期,需要解决的主要问题是稳定周初的政治形势,巩固疆土,以保证周王朝对地方的控制,同时扩大统治范围。因此,实行宗法分封制,解决了当时的主要矛盾。

二、学科核心素养培养之时空观念

西周建立的时间?结合《西周分封示意图》分析分封的对象有哪些?有何影响?

二、学科核心素养培养之 历史解释

禅让制 世袭制 内外服制度

分封制 宗法制 礼乐制 井田制

禅让制

传说中的部落联盟首领传袭制度.据说尧年老时,经民主推举和自己长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹.禅让制实际上是以传贤为宗旨的民主选举首领制度.后被禹的儿子夏启破坏,代之以家天下的世袭制.

王位世袭制

西周实行王位世袭制,此制度是与宗法制度结合在一起的。宗法制度是由原始社会末期的父系家长制演变而来的,是以嫡长子继承制为基本特点的权力分配制度。周王为天下的大宗,其嫡长子为宗子,是王位继承者,称世子;庶子为小宗,周王封其为诸侯,或留在中央为卿、大夫。诸侯、卿大夫或士,各为本支的大宗,其嫡长子为职禄继承者;庶子为小宗,再分封。此小宗又为本支的大宗。如此推演无穷。周王被视为天之元子,受天之命以君临人间,所以称“天子”。这是“君权神授”观念,而自此这种王位世袭制度就逐步完善起来。

商朝内外服制度:

内服是商人本族活动区域,外服是商族以外附属国,通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族事务。

商王控制着联盟实权,与各附属国形成了支配与被支配关系。

古代中国的“天子”将土地分给王室子弟, 功臣或古代帝王的后裔,所封之地称为“诸侯国”“封国”或“藩国”等等,统治封地的君主被称为“诸侯”“藩王”等等。

为了维护统治,分封制规定,诸侯必须:

①服从周天子的命令;

②诸侯有为周天子镇守疆土的义务;

③随从作战;

④交纳贡赋;

⑤朝觐述职的义务。

同时,诸侯在自己的封疆内,又对卿大夫实行再分封。卿大夫再将土地和人民分赐给士。卿大夫和士也要向上一级承担作战等义务。这样层层分封下去,形成了贵族统治阶层内部的森严等级“天子——诸侯——卿大夫——士”。

秦始皇大一统,废除分封制,实行郡县制。汉初又兼采之,七国之乱平定之后,封国的官吏全部由中央任免,诸侯只征收租税,封国名存实亡。魏晋以后,历代王朝也还有分封制,其性质不全相同。

分封制

含义:又称封邦建国,是在保证周王室强大的条件下,将宗族姻亲分派的各地广建封国,以拱卫王室;

目的:拱卫王室、巩固周朝的统治;

核心内容:周王是国家的最高统治者。

分封的主要内容是:土地(和人口);

对象:主体是同姓亲族;另外还有:功臣、姻亲、古老方国、殷商降族;

主要封国:鲁、齐、燕、卫、宋、晋;

诸侯的义务:拱卫王室、朝觐述职、交纳贡赋等。

积极影响:①扩大了周人的势力范围;②③——确立了周王天下共主的地位;

消极影响:受封诸侯有相当大的独立性,易形成分裂割据,威胁中央。

礼乐制度——周礼

周礼是各级贵族的政治、生活准则。

将宗法等级制具体化、生活化。

主要内容:要求贵族在衣食住行等方面都要符合

自己的身份,贵贱长幼之间要有明显的差别。

礼--贵族生活的行为秩序

乐--指音乐、舞蹈、歌咏等

不同等级、身份要遵循不同的礼乐制度,

但可以共同欣赏以使上下“和同”。

宗法制—见教材

分封制、宗法制、礼乐制度三者的关系

宗法制是分封制基础和实施法则;

分封制是宗法制在政治制度上的体现,

二者互为表里(基础),相辅相成。

礼乐制度:是维护宗法分封制的工具。

分封制

礼乐制

宗法制

政治制度方面的表现

血缘纽带(里)

维护的工具

维护的工具

权利的分配

权利的继承

井田制

井田制是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟。到春秋时期,由于铁制农具的出现和牛耕的普及等诸多原因井田制逐渐瓦解。

西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。而其实质是一种土地私有制度(夏商西周,一切土地属于国家)。由于关于井田制的相关考古资料的缺乏,有学者却认为,井田制可能仅是一种乌托邦式的理想制度。?由于地理环境和气候因素,这种制度可能从未得到严格的实施。

二、学科核心素养培养之 史料实证1、 分封制

周公……封建亲戚以蕃屏周。——李学勤主编:《春秋左传正义》

周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人焉,周之子孙苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。——蒋南华、罗书勤、杨寒清注译:《荀子全译》

根据材料并结合教材,西周分封制的目的、对象以及内容是什么?

目的:巩固统治。

对象:王族、功臣和先代贵族。内容:土地和人口。

二、学科核心素养培养之 史料实证2、 宗法制

母,亲而不尊。

——《礼记·表记》

古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

大宗能率小宗;小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也。

——《白虎通义》

《吕氏春秋》载:“先王之法,立天子不使诸侯疑焉,立诸侯不使大夫疑焉,立嫡子不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱,是故诸侯失位则天下乱,大夫无等则朝廷乱,妻妾不分则家室乱,嫡孽无别则宗族乱。”

根据材料分析宗法制的目的、核心、特点及作用?

目的:以血缘亲疏和嫡庶来确定继承关系和名分

核心:

嫡长子继承制

特点:

(1)血缘政治;

(2)保证各级贵族享有世卿世禄特权

(3)大宗、小宗具有相对性

作用:

保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结,巩固了奴隶主贵族的统治。

二、学科核心素养培养之 家国情怀 亲情、家族、国家

导致了中华民族重传统轻变革、重伦理轻科学,缺乏开拓创新、求真务实精神,思想上表现为守旧、保守

从文化上讲

导致了自给自足的小农经济的长期存在,扼杀了资本主义经济在中国的发展,阻碍了中国的近代化建设

从经济上讲

导致了专制社会和专制思想的形成,人们的民主观念和民主精神普遍缺乏

从政治上讲

二、学科核心素养培养之 家国情怀 亲情、家族、国家

中华文明是在一个相对封闭和较大的范围内展开的,便于将不同民族的势力和文化加以吸纳与整合。而且中华文明本身形成了完整和相互关联的整体,那些对中华文明构成威胁的文明,最终还是被这规模巨大的文明整体所吸收同化。

再从内部来考察,与祖先崇拜相关,以家庭和宗族为基本单位的社会模式,发挥着协调关系、维系国家、延续文明的作用。还有中华文明中强烈的爱国精神和民族气节,能够迸发出巨大的力量,维护国家生存和延续文明的发展。而“自强不息”和“厚德载物”的精神,则使这个文明既有刚性又有韧性,兼容各种不同的文明。

此外,不容忽视的是中华文明的一个重要载体和标志,即汉字所发挥的作用,汉字可以成为各方言区的人群和各民族用来交际的共同工具,从而增强了中华民族的凝聚力。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进