九年级语文订鬼[上学期]

图片预览

文档简介

教学内容:订鬼

本文作者以唯物主义思想方法否定了“鬼”的客观存在,指出所谓的鬼是“人思念存想之所致”。本文论点鲜明,论证充分,对我们现在的人对“鬼”的认识有重要的指导作用。学习本文,我们将——

1.反复诵读,疏通文意,了解文章的结构。

2.学习并积累重点词语。

3.进行唯物主义思想教育,相信科学,反对迷信。

走近作者

一、作者简介

王充(27—约97),字仲任,会稽上虞(今浙江)人。东汉时期朴素唯物主义哲学家。一生志在纠正世俗虚谬,经四十余年,写成了《论衡》。他批判“天人感应”论和迷信,继承和发展了古代朴素唯物主义学说,认为世界是由“气”组成,“天地,含气之自然也”;并认为“精气”是人的生命和精神的物质基础,“死而精气灭”,没有脱离形体而独立存在的灵魂。他重视思维的作用,并强调用“效验”、“证验”作为检查知识的可靠性的手段。他在中国思想史上具有重要的地位,为唯物主义思想发展作出了巨大贡献。

二、作品信息

1.《论衡》,全书八十五篇,缺《招致》篇,实存八十四篇,二十余万字,是作者用毕生精力为中国中世纪思想界开辟了一条新路的一部重要著作。本部著作涉及哲学、政治、宗教、文化等方面的重要问题,作者用朴素的唯物主义思想,批判了占统治地位的世俗的、迷信的唯心论,在一定程度上为唯物主义思想在中国的发展奠定了基础。

2.订鬼:意思是订正当时社会上流行的对鬼的认识。

融入文本

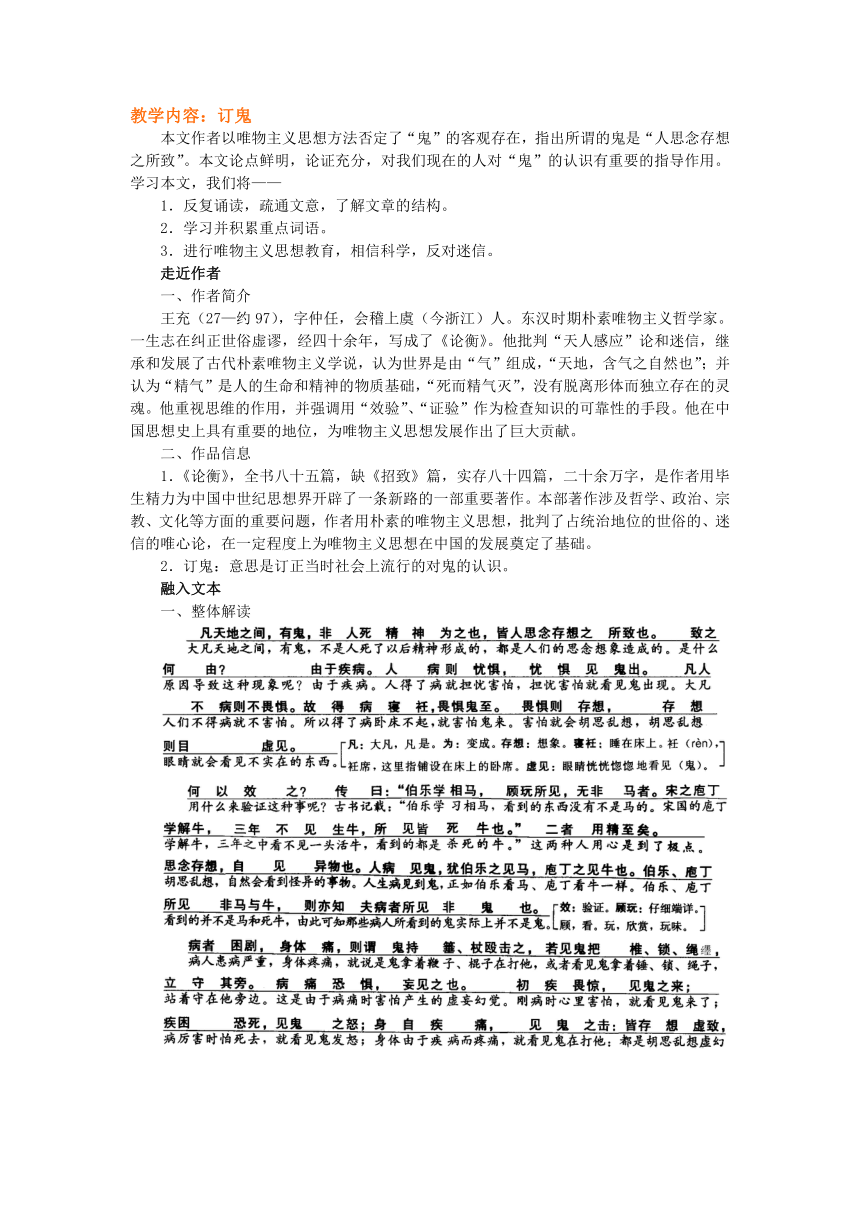

一、整体解读

立论开门见山,观点鲜明。

提出并阐释论点,指出:人们说“有鬼”并不是“人死精神为之”,而是“人思念存想所致”。论证层层递进,干净利落。

用伯乐相马无非马、庖丁解牛不见生牛的典型事例证明“思念存想,自见异物”的观点。论理充分,具有很强的说服力。

深刻地分析了病人的心理及病人病的不同程度和不同的感受,从而进一步证明了“鬼”是“存想虚致,未必有其实”的观点。

从“精含存想”表现于目、耳、口的现象来证明“鬼”是人的主观思念,并非实有,再一次证明了所谓的鬼是病人痛苦时的虚想所致。

二、问题研讨

1.通过本文的学习,认真体会作者是怎样看待鬼的。

当时人们的认识是“人死为鬼”,“人死精神为之”,鬼是存在的;王充的认识是鬼“皆人思念存想之所致”,是“人病则忧惧,忧惧见鬼出”,鬼是不存在的,“非人死精神为之”。

2.结合生活实际,谈谈作者观点的现实意义。

甲生:王充的认识是科学的,是被现代科学所证实的。人是有生命的物质存在,人的精神是附着于人的生命体的,人死了,生命不存在了,精神也就随之消失,决不会有什么“灵魂”、“魂魄”存在。王充在近两千年前就否定鬼的存在,是非常了不起的。这对于现代人中的迷信鬼神者,是一个绝大的讽刺。

乙生:对于中学生也是有重大现实意义的。比如中学生可与现在社会上的一些邪教作斗争,为贫困山区的那些迷信鬼神的人们作科学宣传,引导他们走出精神误区,自身更坚定地爱科学、学科学,为社会主义现代化建设作贡献。

师评:经过同学们的讨论,我们更加坚定地认识到:世界上没有鬼。我们要像王充一样,做一个无神论者,爱科学,学科学,勇攀科学高峰。当然,我们还要区分宗教与封建迷信,宪法规定宗教信仰自由,但唯物主义者是无神论者,不相信鬼神。

三、名句鉴赏

凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。

这是王充运用唯物主义思想方法对“人死为鬼”思想的有力批判,观点鲜明,切中要害,显示了中国古代的唯物论者的大无畏精神。

四、靓点点击

文章运用多种论证方法,从多个角度论证作者的观点,论点鲜明,论据充分,分析透彻,说服力强,引起了读者的共鸣。

五、文言知识

1.通假字

①昼日则鬼见,暮卧则梦闻。(见:通“现”,显现。)

②独卧空室之中,若有所畏惧,则梦见夫人据案其身,哭矣。(案:通“按”。)

2.一词多义

3.词类活用

凡人不病则不畏惧。(病:名词用作动词,生重病。)

4.古今异义

①致之何由?由于疾病。(由:原因,名词。于:在,动词。今义:原因,理由。)

②觉见卧闻,俱用精神。(觉:睡醒。今义:睡觉。)

③伯乐学相马,顾玩所见,无非马者。(玩:研习。今义:玩耍。)

5.古汉语句式

判断句

凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也。(也;表判断。句意:世界上所有关于鬼的现象,并不是人死后的精神产生出来的。)

体验活动

请同学们利用课余时间,收集古今不信鬼、不怕鬼、破除迷信的故事,并写出自己的看法,然后在班级内进行交流和竞赛。

练习全解

一、作者是怎样看待鬼的?对当时流行的认识提出了怎样的观点?结合生活实际,谈谈这种观点的现实意义。

答案参见“问题研讨”第1题和第2题。

二、把下列句子翻译成白话文,注意粗体字的意思。

1.畏惧则存想,存想则目虚见。

害怕就会想的多,想的多眼睛就会看见不实在的东西。

2.二者用精至矣。

他们二人都是精神集中到了极点。

3.病痛恐惧,妄见之也。

生病痛苦产生恐惧,就会看见荒诞、无根据的东西。

4.觉见卧闻,俱用精神;畏惧存想,同一实也。

醒时见到的、睡时听到的,都是因为精神作用;害怕和想象,都会产生相同的情况。

三、搜集古今不信鬼、不怕鬼,破除迷信的故事,并与同学交流。

古今不信鬼、不怕鬼,破除迷信的故事参见“阅读实践”。

自主实践

一、语言实践

1.填空。

《订鬼》节选自 ,作者是 时期唯物主义哲学家 ,他的字是 。订鬼的意思是 。

2.给下列粗体字注音。

寝衽( ) 庖( )丁 绳( )

传( )曰 持箠( ) 妄( )见

3.解释下列粗体字的意思。

(1)何以效之 (2)顾玩所见

(3)病者困剧 (4)或泄于口

4.翻译下列句子。

(1)畏惧则存想,存想则目虚见。

(2)二者用精至矣。

(3)觉见卧闻,俱用精神;畏惧存想,同一实也。

二、阅读实践

(一)

凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。致之何由?由于疾病。人病则忧惧,忧惧见鬼出。凡人不病则不畏惧。故得病寝衽,畏惧鬼至。畏惧则存想,存想则目虚见。

5.本语段的中心论点是什么?(请用原文回答)

6.作者是运用什么修辞方法阐释论点的?

(二)宋定伯捉鬼

南阳宋定伯年少时,夜行逢鬼。问之,鬼言:“我是鬼。”鬼问:“汝复谁?”定伯诳之,言:“我亦鬼。”鬼问:“欲至何所?”答曰:“欲至宛市。”鬼言:“我亦欲至宛市。”遂行。

数里,鬼言:“步行太迟,可共递相担,何如?”定伯曰:“大善。”鬼便先担定伯数里。鬼言:“卿太重,将非鬼也?”定伯言:“我新鬼,故身重耳。”定伯因复担鬼,鬼略无重。如是再三。定伯复言:“我新鬼,不知有何所畏忌。”鬼答言:“惟不喜人唾。”于是共行。道遇水,定伯令鬼先渡,听之,了然无声音。定伯自渡,漕氵崔 作声。鬼复言:“何以有声?”定伯曰:“新死,不习渡水故耳,勿怪吾也。”

行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之。鬼大呼,声咋咋然。索下,不复听之。径至宛市中下著地,化为一羊。便卖之,恐其变化,唾之。得钱千五百,乃去。

7.给下面句子中粗体字注音。

(1)漕氵崔( ) (2)畏忌( )

(3)诳之( ) (4)人唾( )

(5)咋咋( ) (6)著地( )

8.解释下列句子中粗体词的意义。

(1)夜行逢鬼

(2)定伯诳之

(3)欲至何所

(4)鬼问:“汝复谁?”

(5)了然无声音

(6)步行太迟

(7)得钱千五百,乃去

(8)定伯因复担鬼,鬼略无重

9.将下列句子翻译成现代汉语

(1)步行太迟,可共递相担,何如?

(2)定伯因复担鬼,鬼略无重。如是再三。

(3)行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之。

10.这篇文章的中心是( )。

A.表达了作者歌颂人的智慧,反对封建迷信的思想。

B.作者借人欺骗鬼,揭示人性的丑恶。

C.作者在人鬼斗智、最后捉鬼卖鬼的情节中,寄寓着人能战胜邪恶的思想.

11.思考文章的思想意义,说说本文给我们哪些启示。

参考答案

1.《论衡·订鬼篇》 东汉 王充 仲任 订正当时社会上流行的对鬼的认识

2.rèn páo mò zhuàn chuí wàng

3.(1)验证。(2)欣赏,玩味。(3)困顿。(4)显露。

4.(1)害怕就会想得多,想得多眼睛就会看见不实在的东西。(2)他们二人都是精神集中到了极点。(3)醒时见到的,睡时听到的,都是因为精神作用;害怕和想象都会产生相同的情况。

5.有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。

6.设问。

7.(1)cuǐ (2)jì (3)kuāng (4)tuò (5)zé (6)zhuó

8.(1)走(2)骗(3)地方(4)你(5)完全(6)缓慢(7)离去(8)一点

9.(1)步行太慢了,可以两个交替背着走,怎么样?(2)宋定伯于是又背起鬼,鬼一点重量也没有。他们就这样轮换着背了好几遍。(3)即将走到宛市时,宋定伯将鬼背在肩上,迅速捉住鬼。

10.C

11.人能战胜邪恶。

本文作者以唯物主义思想方法否定了“鬼”的客观存在,指出所谓的鬼是“人思念存想之所致”。本文论点鲜明,论证充分,对我们现在的人对“鬼”的认识有重要的指导作用。学习本文,我们将——

1.反复诵读,疏通文意,了解文章的结构。

2.学习并积累重点词语。

3.进行唯物主义思想教育,相信科学,反对迷信。

走近作者

一、作者简介

王充(27—约97),字仲任,会稽上虞(今浙江)人。东汉时期朴素唯物主义哲学家。一生志在纠正世俗虚谬,经四十余年,写成了《论衡》。他批判“天人感应”论和迷信,继承和发展了古代朴素唯物主义学说,认为世界是由“气”组成,“天地,含气之自然也”;并认为“精气”是人的生命和精神的物质基础,“死而精气灭”,没有脱离形体而独立存在的灵魂。他重视思维的作用,并强调用“效验”、“证验”作为检查知识的可靠性的手段。他在中国思想史上具有重要的地位,为唯物主义思想发展作出了巨大贡献。

二、作品信息

1.《论衡》,全书八十五篇,缺《招致》篇,实存八十四篇,二十余万字,是作者用毕生精力为中国中世纪思想界开辟了一条新路的一部重要著作。本部著作涉及哲学、政治、宗教、文化等方面的重要问题,作者用朴素的唯物主义思想,批判了占统治地位的世俗的、迷信的唯心论,在一定程度上为唯物主义思想在中国的发展奠定了基础。

2.订鬼:意思是订正当时社会上流行的对鬼的认识。

融入文本

一、整体解读

立论开门见山,观点鲜明。

提出并阐释论点,指出:人们说“有鬼”并不是“人死精神为之”,而是“人思念存想所致”。论证层层递进,干净利落。

用伯乐相马无非马、庖丁解牛不见生牛的典型事例证明“思念存想,自见异物”的观点。论理充分,具有很强的说服力。

深刻地分析了病人的心理及病人病的不同程度和不同的感受,从而进一步证明了“鬼”是“存想虚致,未必有其实”的观点。

从“精含存想”表现于目、耳、口的现象来证明“鬼”是人的主观思念,并非实有,再一次证明了所谓的鬼是病人痛苦时的虚想所致。

二、问题研讨

1.通过本文的学习,认真体会作者是怎样看待鬼的。

当时人们的认识是“人死为鬼”,“人死精神为之”,鬼是存在的;王充的认识是鬼“皆人思念存想之所致”,是“人病则忧惧,忧惧见鬼出”,鬼是不存在的,“非人死精神为之”。

2.结合生活实际,谈谈作者观点的现实意义。

甲生:王充的认识是科学的,是被现代科学所证实的。人是有生命的物质存在,人的精神是附着于人的生命体的,人死了,生命不存在了,精神也就随之消失,决不会有什么“灵魂”、“魂魄”存在。王充在近两千年前就否定鬼的存在,是非常了不起的。这对于现代人中的迷信鬼神者,是一个绝大的讽刺。

乙生:对于中学生也是有重大现实意义的。比如中学生可与现在社会上的一些邪教作斗争,为贫困山区的那些迷信鬼神的人们作科学宣传,引导他们走出精神误区,自身更坚定地爱科学、学科学,为社会主义现代化建设作贡献。

师评:经过同学们的讨论,我们更加坚定地认识到:世界上没有鬼。我们要像王充一样,做一个无神论者,爱科学,学科学,勇攀科学高峰。当然,我们还要区分宗教与封建迷信,宪法规定宗教信仰自由,但唯物主义者是无神论者,不相信鬼神。

三、名句鉴赏

凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。

这是王充运用唯物主义思想方法对“人死为鬼”思想的有力批判,观点鲜明,切中要害,显示了中国古代的唯物论者的大无畏精神。

四、靓点点击

文章运用多种论证方法,从多个角度论证作者的观点,论点鲜明,论据充分,分析透彻,说服力强,引起了读者的共鸣。

五、文言知识

1.通假字

①昼日则鬼见,暮卧则梦闻。(见:通“现”,显现。)

②独卧空室之中,若有所畏惧,则梦见夫人据案其身,哭矣。(案:通“按”。)

2.一词多义

3.词类活用

凡人不病则不畏惧。(病:名词用作动词,生重病。)

4.古今异义

①致之何由?由于疾病。(由:原因,名词。于:在,动词。今义:原因,理由。)

②觉见卧闻,俱用精神。(觉:睡醒。今义:睡觉。)

③伯乐学相马,顾玩所见,无非马者。(玩:研习。今义:玩耍。)

5.古汉语句式

判断句

凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也。(也;表判断。句意:世界上所有关于鬼的现象,并不是人死后的精神产生出来的。)

体验活动

请同学们利用课余时间,收集古今不信鬼、不怕鬼、破除迷信的故事,并写出自己的看法,然后在班级内进行交流和竞赛。

练习全解

一、作者是怎样看待鬼的?对当时流行的认识提出了怎样的观点?结合生活实际,谈谈这种观点的现实意义。

答案参见“问题研讨”第1题和第2题。

二、把下列句子翻译成白话文,注意粗体字的意思。

1.畏惧则存想,存想则目虚见。

害怕就会想的多,想的多眼睛就会看见不实在的东西。

2.二者用精至矣。

他们二人都是精神集中到了极点。

3.病痛恐惧,妄见之也。

生病痛苦产生恐惧,就会看见荒诞、无根据的东西。

4.觉见卧闻,俱用精神;畏惧存想,同一实也。

醒时见到的、睡时听到的,都是因为精神作用;害怕和想象,都会产生相同的情况。

三、搜集古今不信鬼、不怕鬼,破除迷信的故事,并与同学交流。

古今不信鬼、不怕鬼,破除迷信的故事参见“阅读实践”。

自主实践

一、语言实践

1.填空。

《订鬼》节选自 ,作者是 时期唯物主义哲学家 ,他的字是 。订鬼的意思是 。

2.给下列粗体字注音。

寝衽( ) 庖( )丁 绳( )

传( )曰 持箠( ) 妄( )见

3.解释下列粗体字的意思。

(1)何以效之 (2)顾玩所见

(3)病者困剧 (4)或泄于口

4.翻译下列句子。

(1)畏惧则存想,存想则目虚见。

(2)二者用精至矣。

(3)觉见卧闻,俱用精神;畏惧存想,同一实也。

二、阅读实践

(一)

凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。致之何由?由于疾病。人病则忧惧,忧惧见鬼出。凡人不病则不畏惧。故得病寝衽,畏惧鬼至。畏惧则存想,存想则目虚见。

5.本语段的中心论点是什么?(请用原文回答)

6.作者是运用什么修辞方法阐释论点的?

(二)宋定伯捉鬼

南阳宋定伯年少时,夜行逢鬼。问之,鬼言:“我是鬼。”鬼问:“汝复谁?”定伯诳之,言:“我亦鬼。”鬼问:“欲至何所?”答曰:“欲至宛市。”鬼言:“我亦欲至宛市。”遂行。

数里,鬼言:“步行太迟,可共递相担,何如?”定伯曰:“大善。”鬼便先担定伯数里。鬼言:“卿太重,将非鬼也?”定伯言:“我新鬼,故身重耳。”定伯因复担鬼,鬼略无重。如是再三。定伯复言:“我新鬼,不知有何所畏忌。”鬼答言:“惟不喜人唾。”于是共行。道遇水,定伯令鬼先渡,听之,了然无声音。定伯自渡,漕氵崔 作声。鬼复言:“何以有声?”定伯曰:“新死,不习渡水故耳,勿怪吾也。”

行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之。鬼大呼,声咋咋然。索下,不复听之。径至宛市中下著地,化为一羊。便卖之,恐其变化,唾之。得钱千五百,乃去。

7.给下面句子中粗体字注音。

(1)漕氵崔( ) (2)畏忌( )

(3)诳之( ) (4)人唾( )

(5)咋咋( ) (6)著地( )

8.解释下列句子中粗体词的意义。

(1)夜行逢鬼

(2)定伯诳之

(3)欲至何所

(4)鬼问:“汝复谁?”

(5)了然无声音

(6)步行太迟

(7)得钱千五百,乃去

(8)定伯因复担鬼,鬼略无重

9.将下列句子翻译成现代汉语

(1)步行太迟,可共递相担,何如?

(2)定伯因复担鬼,鬼略无重。如是再三。

(3)行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之。

10.这篇文章的中心是( )。

A.表达了作者歌颂人的智慧,反对封建迷信的思想。

B.作者借人欺骗鬼,揭示人性的丑恶。

C.作者在人鬼斗智、最后捉鬼卖鬼的情节中,寄寓着人能战胜邪恶的思想.

11.思考文章的思想意义,说说本文给我们哪些启示。

参考答案

1.《论衡·订鬼篇》 东汉 王充 仲任 订正当时社会上流行的对鬼的认识

2.rèn páo mò zhuàn chuí wàng

3.(1)验证。(2)欣赏,玩味。(3)困顿。(4)显露。

4.(1)害怕就会想得多,想得多眼睛就会看见不实在的东西。(2)他们二人都是精神集中到了极点。(3)醒时见到的,睡时听到的,都是因为精神作用;害怕和想象都会产生相同的情况。

5.有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。

6.设问。

7.(1)cuǐ (2)jì (3)kuāng (4)tuò (5)zé (6)zhuó

8.(1)走(2)骗(3)地方(4)你(5)完全(6)缓慢(7)离去(8)一点

9.(1)步行太慢了,可以两个交替背着走,怎么样?(2)宋定伯于是又背起鬼,鬼一点重量也没有。他们就这样轮换着背了好几遍。(3)即将走到宛市时,宋定伯将鬼背在肩上,迅速捉住鬼。

10.C

11.人能战胜邪恶。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首