《愚 公 移 山》

图片预览

文档简介

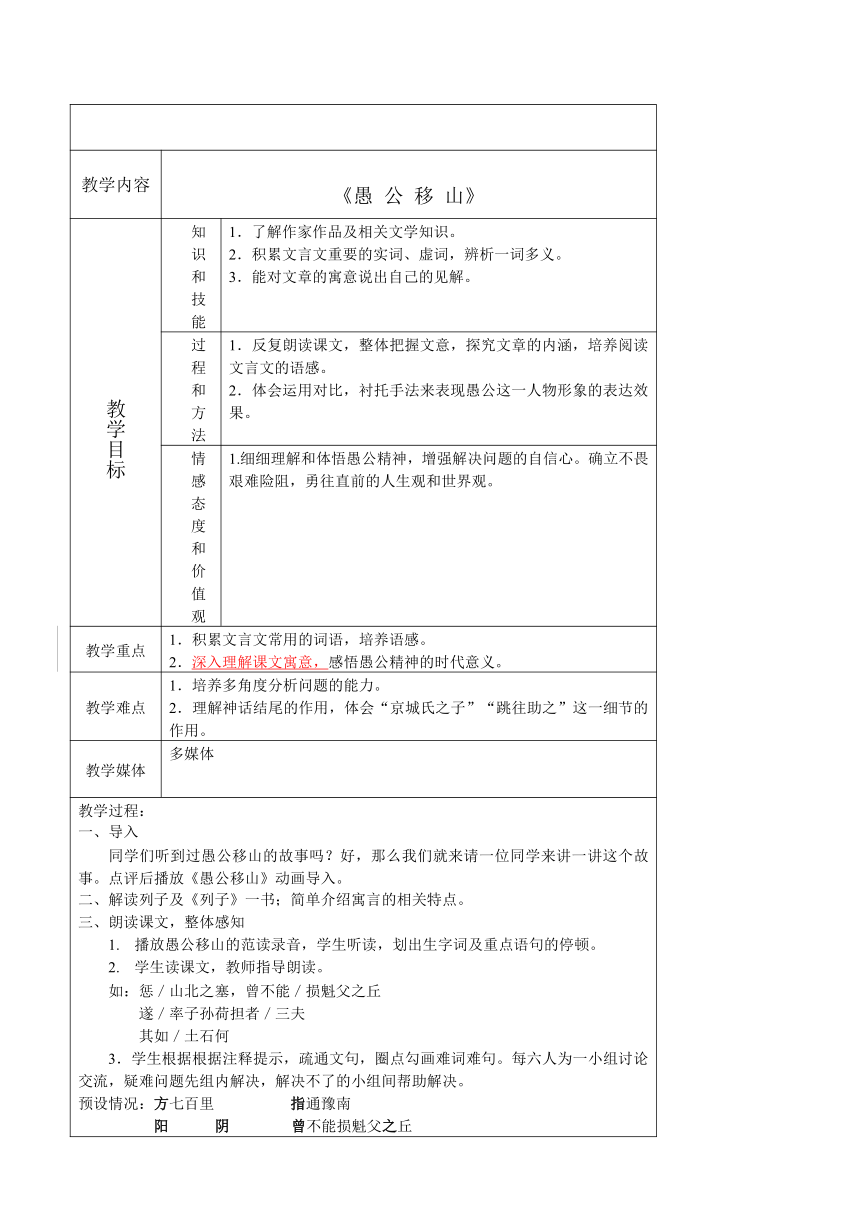

教学内容 《愚 公 移 山》

教学目标 知识和技能 1.了解作家作品及相关文学知识。2.积累文言文重要的实词、虚词,辨析一词多义。3.能对文章的寓意说出自己的见解。

过程和方法 1.反复朗读课文,整体把握文意,探究文章的内涵,培养阅读文言文的语感。2.体会运用对比,衬托手法来表现愚公这一人物形象的表达效果。

情感态度和价值观 1.细细理解和体悟愚公精神,增强解决问题的自信心。确立不畏艰难险阻,勇往直前的人生观和世界观。

教学重点 1.积累文言文常用的词语,培养语感。2.深入理解课文寓意,感悟愚公精神的时代意义。

教学难点 1.培养多角度分析问题的能力。2.理解神话结尾的作用,体会“京城氏之子”“跳往助之”这一细节的作用。

教学媒体 多媒体

教学过程:导入同学们听到过愚公移山的故事吗?好,那么我们就来请一位同学来讲一讲这个故事。点评后播放《愚公移山》动画导入。解读列子及《列子》一书;简单介绍寓言的相关特点。朗读课文,整体感知播放愚公移山的范读录音,学生听读,划出生字词及重点语句的停顿。学生读课文,教师指导朗读。如:惩/山北之塞,曾不能/损魁父之丘遂/率子孙荷担者/三夫其如/土石何 3.学生根据根据注释提示,疏通文句,圈点勾画难词难句。每六人为一小组讨论交流,疑难问题先组内解决,解决不了的小组间帮助解决。预设情况:方七百里 指通豫南阳 阴 曾不能损魁父之丘如太行、王屋何 箕畚运于渤海之尾曾不能毁山之一毛 汝心之固虽我之死 何苦而不平年且九十 曾不若孀妻弱子惧其不已也 其妻献疑甚矣,汝之不惠 告之于帝①北山愚公者,年且九十,面山而居。②惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”③遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。④寒暑易节,始一反焉。⑤“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”4.思考以下几个问题: 愚公家周围的环境如何?(1)愚公为什么要移去这两座山?(2)愚公要把山移成何种程度?(3)对于愚公来说移山是艰难的,难在何处?(4)为什么要写京城氏之子”“跳往助之?(5)如何理解神话结尾的作用?四、开展思读,理解课文的寓意。 讨论愚公与智叟的观点:1.智叟与愚公在移山问题上的分歧在哪里?2.那你认为谁的观点正确?问题式小结:这是一篇古代寓言,它通过愚公移山成功的故事说明了一个什么道理呢?(学生讨论交流,鼓励创新性解读)(以上问题,学生可能提出,如果缺失,教师进行引导。对后两个问题,学生可通过小组讨论,合作探究得出结论,然后再在组间进行交流,可让学生畅所欲言,但要合理把握。)五、拓展延伸 愚公精神,对于我们现实生活来说还有没有意义?要不要发扬?六、品味语言,把握人物形象及其表现手法。1. 课文用了什么写作手法来表现人物?这样塑造人物有什么好处?2.比较一下智叟与愚公之妻,总结文中主要人物的性格特点。(通过研读体味文中人物的性格特点,重点掌握塑造人物的方法)七、练习巩固《公仪休嗜鱼》1.解释下列词语:其弟谏曰:谏_______________夫唯嗜鱼:唯_______________2.用现代汉语翻译下列句子此明夫恃人不如自恃也____________ _____________________________________________________3.公孙为什么将“受鱼”与“枉法”联系在一起?这表现了他怎样的精神。4.这篇短文说明了什么道理?八、课堂小结。欣赏歌曲《愚公移山》,得出结论:没有比脚更长的路,没有比人更高的山。八、作业:针对自己对现代愚公精神的理解,写一份简短的演讲稿,要求观点明确,思路清晰。

教学目标 知识和技能 1.了解作家作品及相关文学知识。2.积累文言文重要的实词、虚词,辨析一词多义。3.能对文章的寓意说出自己的见解。

过程和方法 1.反复朗读课文,整体把握文意,探究文章的内涵,培养阅读文言文的语感。2.体会运用对比,衬托手法来表现愚公这一人物形象的表达效果。

情感态度和价值观 1.细细理解和体悟愚公精神,增强解决问题的自信心。确立不畏艰难险阻,勇往直前的人生观和世界观。

教学重点 1.积累文言文常用的词语,培养语感。2.深入理解课文寓意,感悟愚公精神的时代意义。

教学难点 1.培养多角度分析问题的能力。2.理解神话结尾的作用,体会“京城氏之子”“跳往助之”这一细节的作用。

教学媒体 多媒体

教学过程:导入同学们听到过愚公移山的故事吗?好,那么我们就来请一位同学来讲一讲这个故事。点评后播放《愚公移山》动画导入。解读列子及《列子》一书;简单介绍寓言的相关特点。朗读课文,整体感知播放愚公移山的范读录音,学生听读,划出生字词及重点语句的停顿。学生读课文,教师指导朗读。如:惩/山北之塞,曾不能/损魁父之丘遂/率子孙荷担者/三夫其如/土石何 3.学生根据根据注释提示,疏通文句,圈点勾画难词难句。每六人为一小组讨论交流,疑难问题先组内解决,解决不了的小组间帮助解决。预设情况:方七百里 指通豫南阳 阴 曾不能损魁父之丘如太行、王屋何 箕畚运于渤海之尾曾不能毁山之一毛 汝心之固虽我之死 何苦而不平年且九十 曾不若孀妻弱子惧其不已也 其妻献疑甚矣,汝之不惠 告之于帝①北山愚公者,年且九十,面山而居。②惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”③遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。④寒暑易节,始一反焉。⑤“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”4.思考以下几个问题: 愚公家周围的环境如何?(1)愚公为什么要移去这两座山?(2)愚公要把山移成何种程度?(3)对于愚公来说移山是艰难的,难在何处?(4)为什么要写京城氏之子”“跳往助之?(5)如何理解神话结尾的作用?四、开展思读,理解课文的寓意。 讨论愚公与智叟的观点:1.智叟与愚公在移山问题上的分歧在哪里?2.那你认为谁的观点正确?问题式小结:这是一篇古代寓言,它通过愚公移山成功的故事说明了一个什么道理呢?(学生讨论交流,鼓励创新性解读)(以上问题,学生可能提出,如果缺失,教师进行引导。对后两个问题,学生可通过小组讨论,合作探究得出结论,然后再在组间进行交流,可让学生畅所欲言,但要合理把握。)五、拓展延伸 愚公精神,对于我们现实生活来说还有没有意义?要不要发扬?六、品味语言,把握人物形象及其表现手法。1. 课文用了什么写作手法来表现人物?这样塑造人物有什么好处?2.比较一下智叟与愚公之妻,总结文中主要人物的性格特点。(通过研读体味文中人物的性格特点,重点掌握塑造人物的方法)七、练习巩固《公仪休嗜鱼》1.解释下列词语:其弟谏曰:谏_______________夫唯嗜鱼:唯_______________2.用现代汉语翻译下列句子此明夫恃人不如自恃也____________ _____________________________________________________3.公孙为什么将“受鱼”与“枉法”联系在一起?这表现了他怎样的精神。4.这篇短文说明了什么道理?八、课堂小结。欣赏歌曲《愚公移山》,得出结论:没有比脚更长的路,没有比人更高的山。八、作业:针对自己对现代愚公精神的理解,写一份简短的演讲稿,要求观点明确,思路清晰。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)