鲁教版九年级上册化学 专题七 初中化学中常用的思想方法 习题课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 鲁教版九年级上册化学 专题七 初中化学中常用的思想方法 习题课件(36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 288.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题七 初中化学中常用的思想方法

鲁教版 九年级上册

考点 守恒法

1

考 点 解 析

守恒思想是化学中常用的思想,常表现为宏观的质量守恒和微观的原子(种类、数量)守恒,其中质量守恒包括化学反应前后物质质量守恒及元素的种类和质量守恒。

考点 分类法

2

考 点 解 析

化学物质丰富多彩,化学知识浩如烟海,对它们逐个进行研究显然是不现实的。因此,用分类法来学习和研究化学即可达到事半功倍的效果。如可按物质的组成与结构、性质与用途、实验操作步骤、安全知识等板块来研究。

考点 模型法

3

考 点 解 析

物质是由微粒构成的,化学反应的实质是分子分成原子,原子再重新组合。由于分子、原子和离子非常微小,肉眼无法看见,所以用模型来表示分子、原子的结构,借助模型图反映物质的变化过程可以更直观,更易理解。

考点 归纳法

4

考 点 解 析

归纳法是学习化学的常用方法,养成对知识不断整理归纳的好习惯,可以提高学习效率。如将具有相同特征、性质或用途的分散的知识点进行归纳总结。

考点 推理法

5

考 点 解 析

根据已有知识,运用推理的方法可以得出合乎逻辑的新知识。运用这一方法学习,可以提高推理能力、联想能力、分析和解决问题的能力及创造能力,是培养和提高能力行之有效的方法。在化学学习中运用这一方法可获得理想的效果。

考点 对比法

6

考 点 解 析

运用对比法,可以更准确地理解事物的本质特征;区分相近事物,把握事物之间的内在联系及其变化规律也是学习化学过程中不可缺少的方法。在化学学习中,对一些概念、反应原理、实验、计算,运用对比法进行学习,可以开拓思维,加深理解,便于知识的掌握和应用。

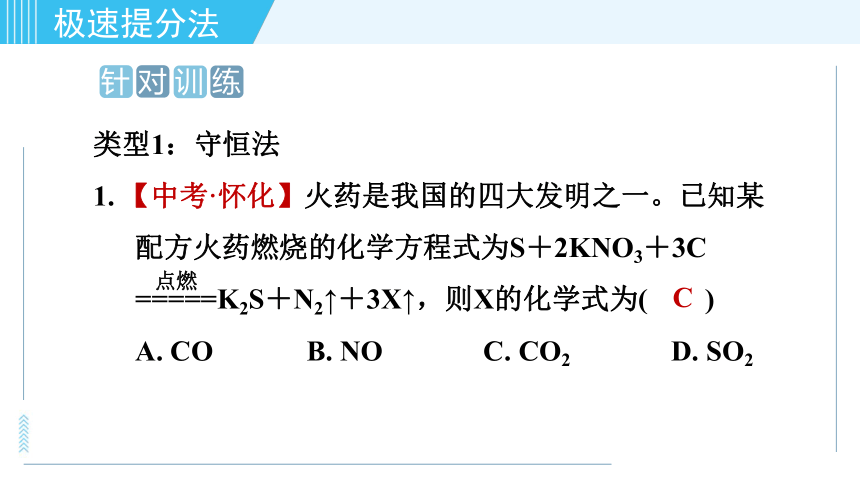

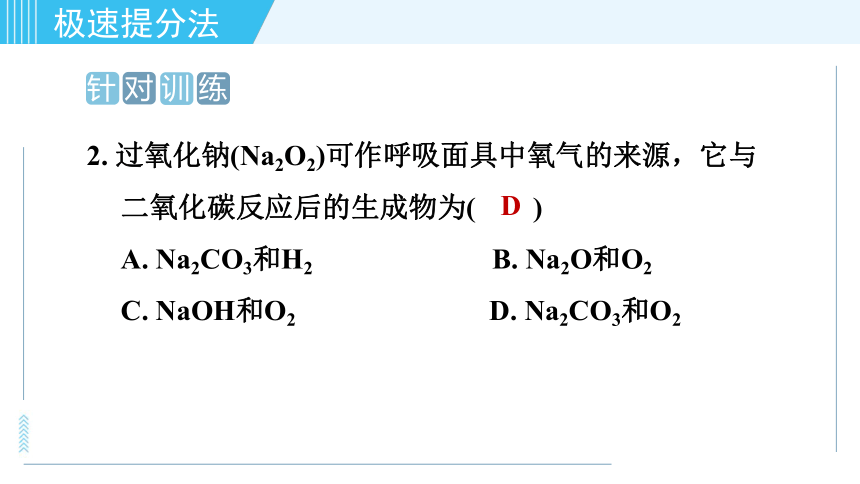

类型1:守恒法

1. 【中考·怀化】火药是我国的四大发明之一。已知某配方火药燃烧的化学方程式为S+2KNO3+3C =====K2S+N2↑+3X↑,则X的化学式为( )

A. CO B. NO C. CO2 D. SO2

针 对 训 练

C

点燃

【点拨】

由S+2KNO3+3C=====K2S+N2↑+3X↑可知,反应前后硫原子都是1个,钾原子都是2个,氮原子都是2个,反应前碳原子是3个,反应后也应该是3个,包含在3X中,反应前氧原子是6个,反应后也应该是6个,包含在3X中,因此X的化学式是CO2。故选C。

点燃

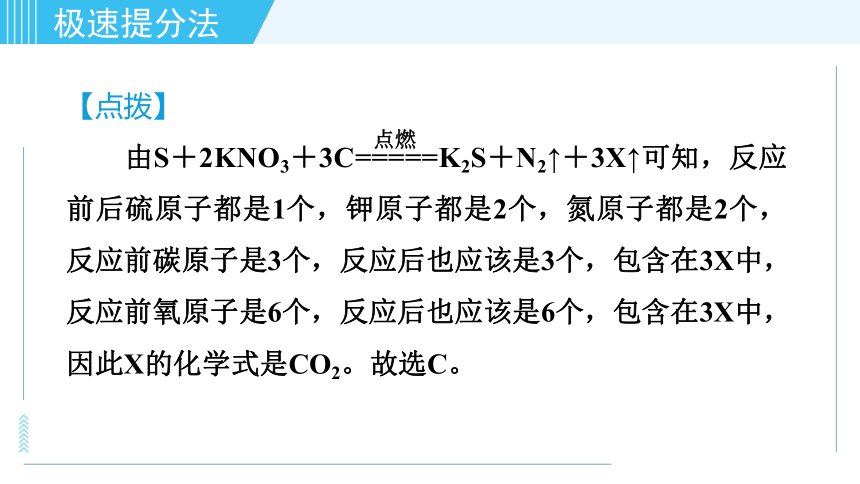

2. 过氧化钠(Na2O2)可作呼吸面具中氧气的来源,它与二氧化碳反应后的生成物为( )

A. Na2CO3和H2 B. Na2O和O2

C. NaOH和O2 D. Na2CO3和O2

针 对 训 练

D

【点拨】

化学反应前后元素的种类不变,该反应的反应物为Na2O2与CO2,则生成物中一定含Na、C、O三种元素,故D符合题意。

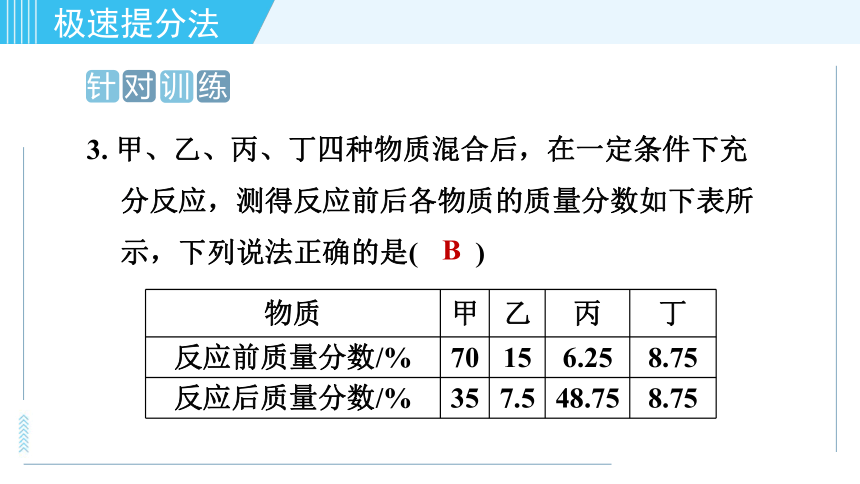

3. 甲、乙、丙、丁四种物质混合后,在一定条件下充分反应,测得反应前后各物质的质量分数如下表所示,下列说法正确的是( )

针 对 训 练

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}物质

甲

乙

丙

丁

反应前质量分数/%

70

15

6.25

8.75

反应后质量分数/%

35

7.5

48.75

8.75

B

A.丁一定是这个反应的催化剂

B. 参加反应的甲和乙的质量之和一定等于生成的丙的质量

C. 甲一定是化合物,乙一定是单质

D. 该反应可能是分解反应

【点拨】丁在反应前后质量没有变化,可能为该反应的催化剂,也有可能是无关杂质,没有参加反应,故A错误;甲反应后质量减少,为反应物,乙反应后质量减少,也为反应物,丙反应后质量增加,为生成物,该反应为甲+乙→丙,则丙一定是化合物,甲和乙都有可能是单质,也有可能是化合物,故B正确,C错误;由B项分析可知,该反应为化合反应,故D错误。故选B。

4. 碳酸钙和氧化钙组成的混合物中钙元素的质量分数为60%,将50 g该混合物高温煅烧至固体质量不再改变,则生成二氧化碳的质量为( )

A. 6 g B. 8 g C. 13.2 g D. 20 g

针 对 训 练

B

【方法规律】

本题运用守恒法解答。由于CaCO3 ===== CaO+CO2↑,反应前后钙元素质量不变,反应后所得的氧化钙固体中钙元素质量为50 g×60%=30 g,则氧化钙质量为30 g÷(40/56×100%)=42 g,生成二氧化碳的质量为50 g-42 g=8 g。

高温

5. 【中考·菏泽】某化学兴趣小组为了测定鸡蛋壳中碳酸钙的含量,进行了如下实验:取25.0 g洗净、粉碎后的鸡蛋壳样品放于烧杯中,向烧杯中滴加稀盐酸(整个过程不考虑盐酸的挥发和气体的溶解),

实验测得烧杯中剩余物质的质量

与加入稀盐酸的质量之间的关系

如图所示。

针 对 训 练

求:(1)产生CO2的总质量为________ g。

(2)鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数。

9.9

解:设鸡蛋壳中碳酸钙的质量为x。

CaCO3+2HCl===CaCl2+CO2↑+H2O

100 44

x 9.9 g

100/x=44/9.9 g

x=22.5 g

则鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为22.5 g/25 g×100%=90%。

答:鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为90%。

【点拨】

(1)根据质量守恒定律可知反应后烧杯中物质减少的质量就是生成二氧化碳的质量,产生CO2的总质量为25.0 g+150 g-165.1 g=9.9 g。

类型2:分类法

6. 分类法是化学学习的重要方法。下列说法正确的是( )

A. 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮都是空气污染物

B. 氢气、氧气、一氧化碳、甲烷都具有可燃性

C. 氯气、氮气、氢气、铜都是由分子构成的

D. 空气、海水、煤、天然气都属于混合物

针 对 训 练

D

【方法规律】

本题可采用排除法解答。CO2不是空气污染物,A错误;O2不具有可燃性,B错误;铜是由铜原子构成的,C错误;D正确。

7. 分类法是化学学习的重要方法。下列说法不正确的是( )

A. 氧化镁、干冰、冰、氧化铁——氧化物

B. 氢气、氧气、氖气、铁——单质

C. 碳、硫、磷、镁、蜡烛在空气中燃烧——化合反应

D. 煤、石油、天然气、可燃冰——化石燃料

针 对 训 练

C

类型3:模型法

8. 为提高煤的利用率,可将其转化为可燃性气体,此过程可认为是碳与水的反应,微观示意图如图所示。下列说法错误的是( )

A. 生成的两种物质都属于单质

B. 生成物的分子个数比为1:1

C. 分子是由原子结合而成的

D. 在化学变化中原子不可分

针 对 训 练

A

【点拨】

由反应的微观示意图可知,该反应的化学方程式为C+H2O=====CO+H2。由方程式可知,生成的两种物质中有一种属于单质,故A错误;由方程式可知,生成物的分子个数比为1:1,故B正确;分子是由原子结合而成的,故C正确;由微粒的变化可知,在化学变化中原子不可分,故D正确。故选A。

高温

9. 如图所示是某反应的微观示意图。

请回答:

(1)B框中的物质属于_______(填“单质”或“化合物”)。

针 对 训 练

单质

(2)此反应的化学方程式为______________________________,此图说明化学反应前后发生改变的微粒是________。

2H2S+3O2=====2SO2+2H2O

点燃

分子

类型4:归纳法

10. 归纳整理是学习化学的重要方法。下列知识归纳不正确的是( )

A. 分子、原子、离子都是构成物质的粒子

B. 点燃可燃性气体之前,都应检验气体的纯度

C. 同种元素组成的物质一定是单质

D. 分解反应的生成物不一定是两种

针 对 训 练

C

【点拨】

构成物质的粒子有分子、原子、离子,A正确;为了防止发生爆炸,点燃可燃性气体之前,应先检验气体的纯度,B正确;同种元素组成的纯净物是单质,同种元素组成的物质不一定是单质,还可能是混合物,C错误;分解反应的生成物是两种或两种以上,D正确。

类型5:推理法

11. 推理是学习化学常用的思维方法。下列推理正确的是( )

A. 氧化物都含有氧元素,所以含氧元素的化合物一定是氧化物

针 对 训 练

D

B. 化合物是由不同种元素组成的纯净物,则含不同种元素的物质一定是化合物

C. 混合物中至少含两种物质,则混合物中至少含有两种元素

D. 燃烧需要同时满足三个条件,故破坏其中一个条件就可以灭火

12. 推理是学习化学常用的思维方法。下列推理正确的是( )

A. 元素是质子数相同的一类原子的总称,则具有相同质子数的粒子一定是同种元素

B. 化学反应伴随着能量变化,所以伴随着能量变化的一定是化学变化

针 对 训 练

C

C. 物质发生化学变化时,原子的种类不变,则元素的种类也不变

D. 稀有气体的原子都已达到相对稳定结构,因此达到相对稳定结构的粒子一定是稀有气体的原子

【点拨】

质子数相同的粒子不一定是同种元素,如Na+与NH+4质子数相同,不是同种元素,A错误;物理变化中也可能伴随有能量的变化,如干冰升华时吸收热量,B错误;原子是化学变化中最小的粒子,化学变化前后原子的种类、元素的种类均不变,C正确;达到相对稳定结构的粒子可能是稀有气体的原子,也可能是离子,D错误。

类型6:对比法

13. 对比实验是实验探究的重要方法。下列对比实验设计不能实现相应实验目的的是( )

针 对 训 练

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}选项

实验目的

实验设计

A

探究温度对分子运动快慢的影响

B

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}B

探究空气是燃烧的必要条件

C

探究MnO2对过氧化氢分解速率的影响

D

探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高

【点拨】A项实验过程中,热水变红速率快,说明温度越高,分子运动越快,该选项能够达到实验目的;B项实验过程中,右边试管中的白磷燃烧,左边试管中的红磷不燃烧,因其未与氧气接触,且温度未达到着火点,此对比实验有两个条件不同,故该选项不能达到实验目的;C项实验过程中,加入二氧化锰的试管中,产生气泡速率快,说明二氧化锰能够加快过氧化氢的分解速率,该选项能够达到目的;D项实验过程中,呼出气体使澄清石灰水变浑浊,说明呼出气体中二氧化碳含量高,该选项能够达到实验目的。故选B。

鲁教版 九年级上册

考点 守恒法

1

考 点 解 析

守恒思想是化学中常用的思想,常表现为宏观的质量守恒和微观的原子(种类、数量)守恒,其中质量守恒包括化学反应前后物质质量守恒及元素的种类和质量守恒。

考点 分类法

2

考 点 解 析

化学物质丰富多彩,化学知识浩如烟海,对它们逐个进行研究显然是不现实的。因此,用分类法来学习和研究化学即可达到事半功倍的效果。如可按物质的组成与结构、性质与用途、实验操作步骤、安全知识等板块来研究。

考点 模型法

3

考 点 解 析

物质是由微粒构成的,化学反应的实质是分子分成原子,原子再重新组合。由于分子、原子和离子非常微小,肉眼无法看见,所以用模型来表示分子、原子的结构,借助模型图反映物质的变化过程可以更直观,更易理解。

考点 归纳法

4

考 点 解 析

归纳法是学习化学的常用方法,养成对知识不断整理归纳的好习惯,可以提高学习效率。如将具有相同特征、性质或用途的分散的知识点进行归纳总结。

考点 推理法

5

考 点 解 析

根据已有知识,运用推理的方法可以得出合乎逻辑的新知识。运用这一方法学习,可以提高推理能力、联想能力、分析和解决问题的能力及创造能力,是培养和提高能力行之有效的方法。在化学学习中运用这一方法可获得理想的效果。

考点 对比法

6

考 点 解 析

运用对比法,可以更准确地理解事物的本质特征;区分相近事物,把握事物之间的内在联系及其变化规律也是学习化学过程中不可缺少的方法。在化学学习中,对一些概念、反应原理、实验、计算,运用对比法进行学习,可以开拓思维,加深理解,便于知识的掌握和应用。

类型1:守恒法

1. 【中考·怀化】火药是我国的四大发明之一。已知某配方火药燃烧的化学方程式为S+2KNO3+3C =====K2S+N2↑+3X↑,则X的化学式为( )

A. CO B. NO C. CO2 D. SO2

针 对 训 练

C

点燃

【点拨】

由S+2KNO3+3C=====K2S+N2↑+3X↑可知,反应前后硫原子都是1个,钾原子都是2个,氮原子都是2个,反应前碳原子是3个,反应后也应该是3个,包含在3X中,反应前氧原子是6个,反应后也应该是6个,包含在3X中,因此X的化学式是CO2。故选C。

点燃

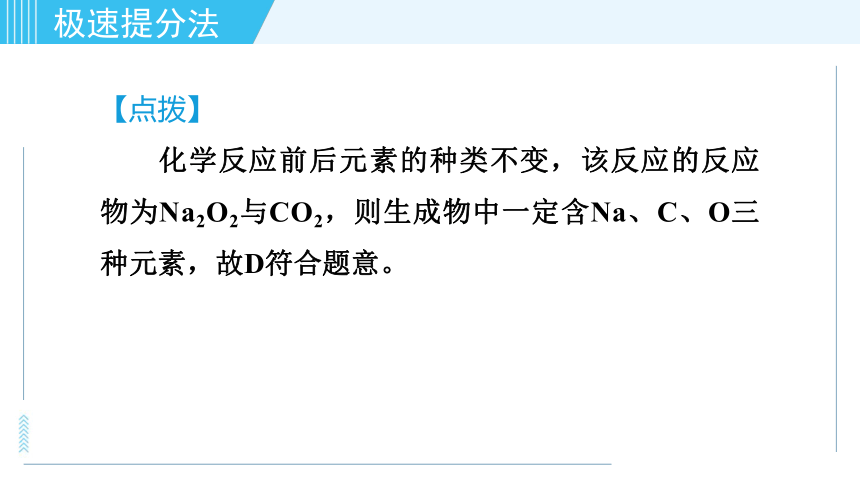

2. 过氧化钠(Na2O2)可作呼吸面具中氧气的来源,它与二氧化碳反应后的生成物为( )

A. Na2CO3和H2 B. Na2O和O2

C. NaOH和O2 D. Na2CO3和O2

针 对 训 练

D

【点拨】

化学反应前后元素的种类不变,该反应的反应物为Na2O2与CO2,则生成物中一定含Na、C、O三种元素,故D符合题意。

3. 甲、乙、丙、丁四种物质混合后,在一定条件下充分反应,测得反应前后各物质的质量分数如下表所示,下列说法正确的是( )

针 对 训 练

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}物质

甲

乙

丙

丁

反应前质量分数/%

70

15

6.25

8.75

反应后质量分数/%

35

7.5

48.75

8.75

B

A.丁一定是这个反应的催化剂

B. 参加反应的甲和乙的质量之和一定等于生成的丙的质量

C. 甲一定是化合物,乙一定是单质

D. 该反应可能是分解反应

【点拨】丁在反应前后质量没有变化,可能为该反应的催化剂,也有可能是无关杂质,没有参加反应,故A错误;甲反应后质量减少,为反应物,乙反应后质量减少,也为反应物,丙反应后质量增加,为生成物,该反应为甲+乙→丙,则丙一定是化合物,甲和乙都有可能是单质,也有可能是化合物,故B正确,C错误;由B项分析可知,该反应为化合反应,故D错误。故选B。

4. 碳酸钙和氧化钙组成的混合物中钙元素的质量分数为60%,将50 g该混合物高温煅烧至固体质量不再改变,则生成二氧化碳的质量为( )

A. 6 g B. 8 g C. 13.2 g D. 20 g

针 对 训 练

B

【方法规律】

本题运用守恒法解答。由于CaCO3 ===== CaO+CO2↑,反应前后钙元素质量不变,反应后所得的氧化钙固体中钙元素质量为50 g×60%=30 g,则氧化钙质量为30 g÷(40/56×100%)=42 g,生成二氧化碳的质量为50 g-42 g=8 g。

高温

5. 【中考·菏泽】某化学兴趣小组为了测定鸡蛋壳中碳酸钙的含量,进行了如下实验:取25.0 g洗净、粉碎后的鸡蛋壳样品放于烧杯中,向烧杯中滴加稀盐酸(整个过程不考虑盐酸的挥发和气体的溶解),

实验测得烧杯中剩余物质的质量

与加入稀盐酸的质量之间的关系

如图所示。

针 对 训 练

求:(1)产生CO2的总质量为________ g。

(2)鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数。

9.9

解:设鸡蛋壳中碳酸钙的质量为x。

CaCO3+2HCl===CaCl2+CO2↑+H2O

100 44

x 9.9 g

100/x=44/9.9 g

x=22.5 g

则鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为22.5 g/25 g×100%=90%。

答:鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为90%。

【点拨】

(1)根据质量守恒定律可知反应后烧杯中物质减少的质量就是生成二氧化碳的质量,产生CO2的总质量为25.0 g+150 g-165.1 g=9.9 g。

类型2:分类法

6. 分类法是化学学习的重要方法。下列说法正确的是( )

A. 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮都是空气污染物

B. 氢气、氧气、一氧化碳、甲烷都具有可燃性

C. 氯气、氮气、氢气、铜都是由分子构成的

D. 空气、海水、煤、天然气都属于混合物

针 对 训 练

D

【方法规律】

本题可采用排除法解答。CO2不是空气污染物,A错误;O2不具有可燃性,B错误;铜是由铜原子构成的,C错误;D正确。

7. 分类法是化学学习的重要方法。下列说法不正确的是( )

A. 氧化镁、干冰、冰、氧化铁——氧化物

B. 氢气、氧气、氖气、铁——单质

C. 碳、硫、磷、镁、蜡烛在空气中燃烧——化合反应

D. 煤、石油、天然气、可燃冰——化石燃料

针 对 训 练

C

类型3:模型法

8. 为提高煤的利用率,可将其转化为可燃性气体,此过程可认为是碳与水的反应,微观示意图如图所示。下列说法错误的是( )

A. 生成的两种物质都属于单质

B. 生成物的分子个数比为1:1

C. 分子是由原子结合而成的

D. 在化学变化中原子不可分

针 对 训 练

A

【点拨】

由反应的微观示意图可知,该反应的化学方程式为C+H2O=====CO+H2。由方程式可知,生成的两种物质中有一种属于单质,故A错误;由方程式可知,生成物的分子个数比为1:1,故B正确;分子是由原子结合而成的,故C正确;由微粒的变化可知,在化学变化中原子不可分,故D正确。故选A。

高温

9. 如图所示是某反应的微观示意图。

请回答:

(1)B框中的物质属于_______(填“单质”或“化合物”)。

针 对 训 练

单质

(2)此反应的化学方程式为______________________________,此图说明化学反应前后发生改变的微粒是________。

2H2S+3O2=====2SO2+2H2O

点燃

分子

类型4:归纳法

10. 归纳整理是学习化学的重要方法。下列知识归纳不正确的是( )

A. 分子、原子、离子都是构成物质的粒子

B. 点燃可燃性气体之前,都应检验气体的纯度

C. 同种元素组成的物质一定是单质

D. 分解反应的生成物不一定是两种

针 对 训 练

C

【点拨】

构成物质的粒子有分子、原子、离子,A正确;为了防止发生爆炸,点燃可燃性气体之前,应先检验气体的纯度,B正确;同种元素组成的纯净物是单质,同种元素组成的物质不一定是单质,还可能是混合物,C错误;分解反应的生成物是两种或两种以上,D正确。

类型5:推理法

11. 推理是学习化学常用的思维方法。下列推理正确的是( )

A. 氧化物都含有氧元素,所以含氧元素的化合物一定是氧化物

针 对 训 练

D

B. 化合物是由不同种元素组成的纯净物,则含不同种元素的物质一定是化合物

C. 混合物中至少含两种物质,则混合物中至少含有两种元素

D. 燃烧需要同时满足三个条件,故破坏其中一个条件就可以灭火

12. 推理是学习化学常用的思维方法。下列推理正确的是( )

A. 元素是质子数相同的一类原子的总称,则具有相同质子数的粒子一定是同种元素

B. 化学反应伴随着能量变化,所以伴随着能量变化的一定是化学变化

针 对 训 练

C

C. 物质发生化学变化时,原子的种类不变,则元素的种类也不变

D. 稀有气体的原子都已达到相对稳定结构,因此达到相对稳定结构的粒子一定是稀有气体的原子

【点拨】

质子数相同的粒子不一定是同种元素,如Na+与NH+4质子数相同,不是同种元素,A错误;物理变化中也可能伴随有能量的变化,如干冰升华时吸收热量,B错误;原子是化学变化中最小的粒子,化学变化前后原子的种类、元素的种类均不变,C正确;达到相对稳定结构的粒子可能是稀有气体的原子,也可能是离子,D错误。

类型6:对比法

13. 对比实验是实验探究的重要方法。下列对比实验设计不能实现相应实验目的的是( )

针 对 训 练

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}选项

实验目的

实验设计

A

探究温度对分子运动快慢的影响

B

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}B

探究空气是燃烧的必要条件

C

探究MnO2对过氧化氢分解速率的影响

D

探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高

【点拨】A项实验过程中,热水变红速率快,说明温度越高,分子运动越快,该选项能够达到实验目的;B项实验过程中,右边试管中的白磷燃烧,左边试管中的红磷不燃烧,因其未与氧气接触,且温度未达到着火点,此对比实验有两个条件不同,故该选项不能达到实验目的;C项实验过程中,加入二氧化锰的试管中,产生气泡速率快,说明二氧化锰能够加快过氧化氢的分解速率,该选项能够达到目的;D项实验过程中,呼出气体使澄清石灰水变浑浊,说明呼出气体中二氧化碳含量高,该选项能够达到实验目的。故选B。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质