九年级语文马说[上学期]

图片预览

文档简介

教学内容:马说

《马说》是一篇具有寓言色彩的议论文。全文以“千里马常有,而伯乐不常有”为论点,从而表达了作者怀才不遇的怨愤。请仔细品味——

1.本文篇幅较短,反复诵读,理解文意。

2.学习并积累重点词语。

3.进一步学习和巩固“说”这种古代文体的相关知识。

走近作者

一、作者简介

韩愈(768—824),字退之,南阳(今河南南阳)人,祖籍昌黎,世称韩昌黎,谥号文,又称韩文公。唐代著名的文学家、思想家,散文尤著名,与柳宗元同为“古文运动”的倡导者,列为唐宋八大家之首。作品收集在《昌黎先生集》里。

韩愈仕途之路多不得志,痛感遇明主难,因而写了《马说》一文。

二、作品信息

本文选自《昌黎先生集》里的《杂说》,《杂说》共四篇,题目是后人加的。

融入文本

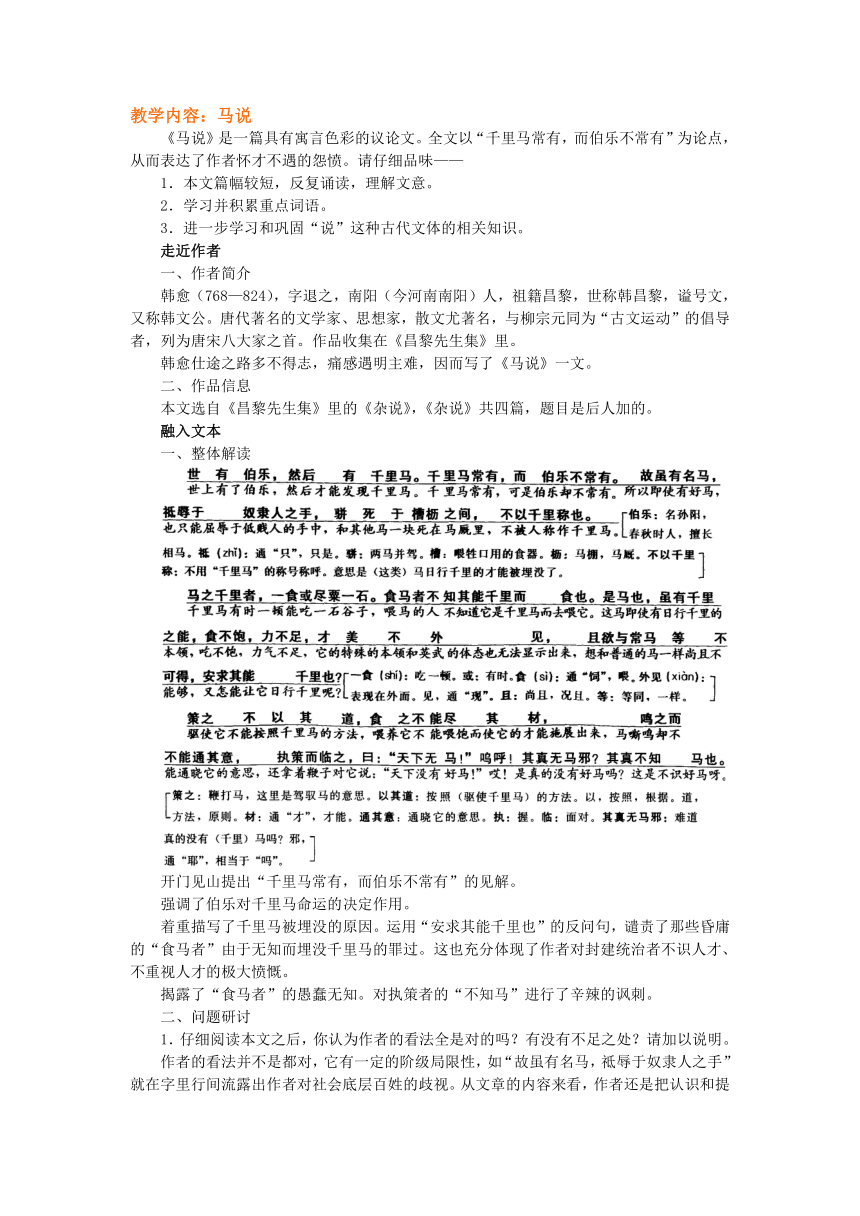

一、整体解读

开门见山提出“千里马常有,而伯乐不常有”的见解。

强调了伯乐对千里马命运的决定作用。

着重描写了千里马被埋没的原因。运用“安求其能千里也”的反问句,谴责了那些昏庸的“食马者”由于无知而埋没千里马的罪过。这也充分体现了作者对封建统治者不识人才、不重视人才的极大愤慨。

揭露了“食马者”的愚蠢无知。对执策者的“不知马”进行了辛辣的讽刺。

二、问题研讨

1.仔细阅读本文之后,你认为作者的看法全是对的吗?有没有不足之处?请加以说明。

作者的看法并不是都对,它有一定的阶级局限性,如“故虽有名马,祗辱于奴隶人之手”就在字里行间流露出作者对社会底层百姓的歧视。从文章的内容来看,作者还是把认识和提拔人才的希望寄托在封建统治者的身上。

2.本文最后一句表达了作者怎样的思想感情?

斥责那些不识马的人,暗含有第一段“千里马常有,而伯乐不常有”的论断。

3.本文的寓意是什么?

本文托物寓意,讽刺了封建统治者不识人才、不重人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者痛感“伯乐不常有”、“怀才不遇”的强烈愤慨。

三、名句鉴赏

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

作者运用托物寓意的写法,表达了对人君不能识别人才,埋没人才现实的痛惜,强调了伯乐的重要性,同时流露出自己怀才不遇的境遇。

四、靓点点击

1.寓深刻思想于具体形象之中,通篇没有一句直接提到人才,但我们能够从流畅、精练的语言中体味作者所表达的思想。文章的逻辑性强,内涵深刻丰富。

2.排比反复句式的运用,使语言酣畅,增强了文章的气势,使文章跌宕有力。

五、文言知识

1.通假字

①才美不外见。(“见”通“现”,显露,表现。)

②食马者不知其能千里而食也。(“食”通“饲”,喂养。)

③其真无马邪?(“邪”通“耶”,呢,吗。)

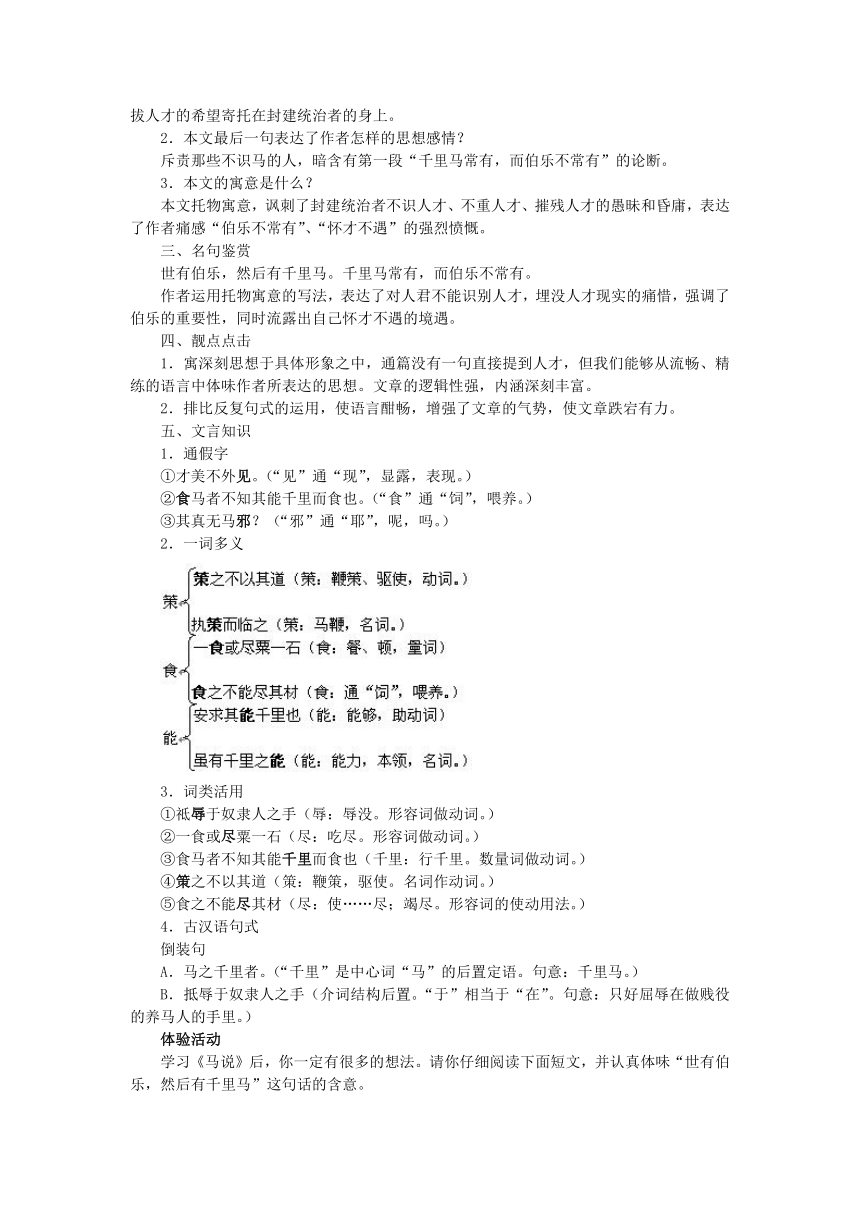

2.一词多义

3.词类活用

①祗辱于奴隶人之手(辱:辱没。形容词做动词。)

②一食或尽粟一石(尽:吃尽。形容词做动词。)

③食马者不知其能千里而食也(千里:行千里。数量词做动词。)

④策之不以其道(策:鞭策,驱使。名词作动词。)

⑤食之不能尽其材(尽:使……尽;竭尽。形容词的使动用法。)

4.古汉语句式

倒装句

A.马之千里者。(“千里”是中心词“马”的后置定语。句意:千里马。)

B.抵辱于奴隶人之手(介词结构后置。“于”相当于“在”。句意:只好屈辱在做贱役的养马人的手里。)

体验活动

学习《马说》后,你一定有很多的想法。请你仔细阅读下面短文,并认真体味“世有伯乐,然后有千里马”这句话的含意。

古人谈人才应该具有的素质

《为学》:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”“吾一瓶一钵足矣!”“吾数年来欲买舟而下,犹未能也,予何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者,富者有惭色。西蜀之去南海,不知几千里也,富者不能至贫者至焉,何哉?人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

——树立远大的理想,并且付诸主观努力是成才的关键

《愚公移山》:河曲智叟笑而不止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙,无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

——人才应该具有坚忍不拔的精神和毅力

《爱莲说》:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵远焉。

——人才要具有“莲”的高洁品质

《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子曰:何陋之有?

——人才要具有安贫乐道、高雅脱俗的品格

练习全解

一、课文表面上说马,实际上喻人。熟读课文,谈谈作者为什么发出“千里马常有,而伯乐不常有”的感慨?

作者25岁中进士后,长期得不到任用。最初他在长安曾三次上书宰相请求擢用,但结果是“待命”四十余日,而“志不得通”,“足及三门,而阍人辞焉”。经此挫折后,他不得不到汴州依附宣武节度使董晋。董晋死后又去依附武宁节度使张建封。仕途如此坎坷,加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才之士不受重用,这些都使他痛感明主难通。就是在这种心情下,他大约在贞元十一至十六年间写了《马说》一文,发出“千里马常有,而伯乐不常有”的感慨。

二、解释下列句子中粗体字词。

1.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

奴隶:受奴隶主役使、地位低贱的人。槽枥:马厩。

2.又欲与常马等不可得。

等:等同,一样。

3.策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

策:这里是“挥动马鞭驱使”的意思。策,马鞭。材:这里指“才华,才能”。意:意思。

三、细读课文,并结合附文谈谈你对“世有伯乐,然后有千里马”这句话的理解。

附文:

骥遇伯乐(1)

夫骥之齿至(2)矣,服(3)盐车而上太行。蹄申(4)膝折(5),尾湛(6)胕(7)溃(8),漉(9)汁洒地,白汗交流。中阪(10)迁延(11),负辕不能上。

伯乐遭之,下车攀而哭之,解衣(12)以幂(13)之。骥于是俯而喷,仰而鸣,声达于天,若出金石声者,何也?彼见伯乐之知己也。

【注释】 (1)选自《战国策·楚策》。题目是编者加的。骥(jì),骏马,好马。(2)齿至:这里指(马)正当盛年。至,最好的。(3)服:拉(车)。(4)申:伸展,现在写作“伸”。(5)折:弯曲。(6)湛(zhàn):湿润。(7)胕(fū):皮肤。(8)溃:乱流。(9)漉(lù):沥,滴下。(10)中阪:半山坡。阪(bǎn),山坡。(11)迁延:徘徊,停留不前的样子。(12)衣:用苎麻织的衣服。(13)幂(mì):覆盖。

“千里马常有”,是客观现实,世上怎么会缺少千里马呢?“伯乐不常有”,这也是客观现实,无可否认。这就造成了千里马“辱于奴隶人之手。骈死于槽枥之间”的遭遇。“伯乐不常有”,是世上众多千里马被埋没、摧残的根本原因。所以说:“世有伯乐,然后有千里马。”有了能识千里马的伯乐,千里马才会被发现,因而才会有别于其他马的千里马。

自主实践

一、语言实践

1.给下列粗体字注音。

骈( )死 食( )马者

尽粟一石( ) 才美不外见( )

2.找出下列句中的通假字。

(1)祗辱于奴隶人之手。 (2)食之不能尽其材。

(3)才美不外见。 (4)其真无马邪?

3.解释下列各组句中的粗体字。

4.翻译下列句子。

(1)虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

(2)且欲与常马等不可得。

(3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

5.《马说》写了千里马哪些遭遇?它暗示在封建时代统治者常常是怎样对待真正的人才的?

二、阅读实践

(一)

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

6.《马说》的作者是 代的 。

7.作者在文中将 比作“千里马”,将 比作“食马者”。

8.对文中画线的“其真无马邪?其真不知马也”一句的理解为 。

9.“千里马”被埋没的根本原因是 。

(二)马价十倍

人有卖骏马者,比三旦①立市,人莫之知②,往见伯乐曰:“臣有骏马欲卖之,比三旦立于市,人莫与言,愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾③。”伯乐乃还而视之④,去而顾之,一旦而马价十倍。

(选自《战国策·燕策》)

【注】 ①比三旦:比,连,连续。三旦,三个早晨。②人莫之知:没有人过问的意思。知,认识,识货。④还而视之:还,通“环”,绕。③贾:通“价”。

10.反复阅读此语段,并试着翻译。

11.此语段表达的主题是什么?

参考答案

1.pián sì dàn xiàn

2.(1)祗,通“只”。(2)材,通“才”。(3)见,通“现”。(4)邪,通“耶”。

3.(1)鞭子 鞭打 (2)吃通“饲”,喂养

4.(1)所以即使有好马,只能屈辱于低贱人的手中,和其他马一块死在马厩里,不被人称作千里马。(2)想和普通的马一样尚且不能够。(3)驱使它不能按照千里马的方法,喂养它不能喂饱它而使它的才能施展出来,马嘶鸣却不能通晓它的意思。

5.“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”,“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”,本文暗示了封建时代的统治者既不识别人才,又不重视人才,致使大批人才终生埋没的状况。

6.唐 韩愈

7.人才(或有才能的人) 在位者(或统治者)

8.世上不是没有千里马,而是因为不识马

9.食马者不知马

10.有一个卖良马的人,连续在市上站了三个早晨,也没有识主(过问)。就去求见伯乐说:“我有匹好马,想要出卖,一连在市上站了三个早晨,也没有人过问。希望你去围绕马看一看,临走时再回头看一看,我愿献给你一个早上的代价。”伯乐就去绕着马看,临走时又回过头来看,(就在这)一个早晨,马价就增了十倍。

11.天下闻名的相马专家伯乐,只去看了几眼,马价就立刻增加十倍。否则,它即使是良马,也没有识货的人去买,只好埋没于人世。“世有伯乐,然后有千里马”,的确是这样啊!

《马说》是一篇具有寓言色彩的议论文。全文以“千里马常有,而伯乐不常有”为论点,从而表达了作者怀才不遇的怨愤。请仔细品味——

1.本文篇幅较短,反复诵读,理解文意。

2.学习并积累重点词语。

3.进一步学习和巩固“说”这种古代文体的相关知识。

走近作者

一、作者简介

韩愈(768—824),字退之,南阳(今河南南阳)人,祖籍昌黎,世称韩昌黎,谥号文,又称韩文公。唐代著名的文学家、思想家,散文尤著名,与柳宗元同为“古文运动”的倡导者,列为唐宋八大家之首。作品收集在《昌黎先生集》里。

韩愈仕途之路多不得志,痛感遇明主难,因而写了《马说》一文。

二、作品信息

本文选自《昌黎先生集》里的《杂说》,《杂说》共四篇,题目是后人加的。

融入文本

一、整体解读

开门见山提出“千里马常有,而伯乐不常有”的见解。

强调了伯乐对千里马命运的决定作用。

着重描写了千里马被埋没的原因。运用“安求其能千里也”的反问句,谴责了那些昏庸的“食马者”由于无知而埋没千里马的罪过。这也充分体现了作者对封建统治者不识人才、不重视人才的极大愤慨。

揭露了“食马者”的愚蠢无知。对执策者的“不知马”进行了辛辣的讽刺。

二、问题研讨

1.仔细阅读本文之后,你认为作者的看法全是对的吗?有没有不足之处?请加以说明。

作者的看法并不是都对,它有一定的阶级局限性,如“故虽有名马,祗辱于奴隶人之手”就在字里行间流露出作者对社会底层百姓的歧视。从文章的内容来看,作者还是把认识和提拔人才的希望寄托在封建统治者的身上。

2.本文最后一句表达了作者怎样的思想感情?

斥责那些不识马的人,暗含有第一段“千里马常有,而伯乐不常有”的论断。

3.本文的寓意是什么?

本文托物寓意,讽刺了封建统治者不识人才、不重人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者痛感“伯乐不常有”、“怀才不遇”的强烈愤慨。

三、名句鉴赏

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

作者运用托物寓意的写法,表达了对人君不能识别人才,埋没人才现实的痛惜,强调了伯乐的重要性,同时流露出自己怀才不遇的境遇。

四、靓点点击

1.寓深刻思想于具体形象之中,通篇没有一句直接提到人才,但我们能够从流畅、精练的语言中体味作者所表达的思想。文章的逻辑性强,内涵深刻丰富。

2.排比反复句式的运用,使语言酣畅,增强了文章的气势,使文章跌宕有力。

五、文言知识

1.通假字

①才美不外见。(“见”通“现”,显露,表现。)

②食马者不知其能千里而食也。(“食”通“饲”,喂养。)

③其真无马邪?(“邪”通“耶”,呢,吗。)

2.一词多义

3.词类活用

①祗辱于奴隶人之手(辱:辱没。形容词做动词。)

②一食或尽粟一石(尽:吃尽。形容词做动词。)

③食马者不知其能千里而食也(千里:行千里。数量词做动词。)

④策之不以其道(策:鞭策,驱使。名词作动词。)

⑤食之不能尽其材(尽:使……尽;竭尽。形容词的使动用法。)

4.古汉语句式

倒装句

A.马之千里者。(“千里”是中心词“马”的后置定语。句意:千里马。)

B.抵辱于奴隶人之手(介词结构后置。“于”相当于“在”。句意:只好屈辱在做贱役的养马人的手里。)

体验活动

学习《马说》后,你一定有很多的想法。请你仔细阅读下面短文,并认真体味“世有伯乐,然后有千里马”这句话的含意。

古人谈人才应该具有的素质

《为学》:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”“吾一瓶一钵足矣!”“吾数年来欲买舟而下,犹未能也,予何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者,富者有惭色。西蜀之去南海,不知几千里也,富者不能至贫者至焉,何哉?人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

——树立远大的理想,并且付诸主观努力是成才的关键

《愚公移山》:河曲智叟笑而不止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙,无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

——人才应该具有坚忍不拔的精神和毅力

《爱莲说》:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵远焉。

——人才要具有“莲”的高洁品质

《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子曰:何陋之有?

——人才要具有安贫乐道、高雅脱俗的品格

练习全解

一、课文表面上说马,实际上喻人。熟读课文,谈谈作者为什么发出“千里马常有,而伯乐不常有”的感慨?

作者25岁中进士后,长期得不到任用。最初他在长安曾三次上书宰相请求擢用,但结果是“待命”四十余日,而“志不得通”,“足及三门,而阍人辞焉”。经此挫折后,他不得不到汴州依附宣武节度使董晋。董晋死后又去依附武宁节度使张建封。仕途如此坎坷,加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才之士不受重用,这些都使他痛感明主难通。就是在这种心情下,他大约在贞元十一至十六年间写了《马说》一文,发出“千里马常有,而伯乐不常有”的感慨。

二、解释下列句子中粗体字词。

1.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

奴隶:受奴隶主役使、地位低贱的人。槽枥:马厩。

2.又欲与常马等不可得。

等:等同,一样。

3.策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

策:这里是“挥动马鞭驱使”的意思。策,马鞭。材:这里指“才华,才能”。意:意思。

三、细读课文,并结合附文谈谈你对“世有伯乐,然后有千里马”这句话的理解。

附文:

骥遇伯乐(1)

夫骥之齿至(2)矣,服(3)盐车而上太行。蹄申(4)膝折(5),尾湛(6)胕(7)溃(8),漉(9)汁洒地,白汗交流。中阪(10)迁延(11),负辕不能上。

伯乐遭之,下车攀而哭之,解衣(12)以幂(13)之。骥于是俯而喷,仰而鸣,声达于天,若出金石声者,何也?彼见伯乐之知己也。

【注释】 (1)选自《战国策·楚策》。题目是编者加的。骥(jì),骏马,好马。(2)齿至:这里指(马)正当盛年。至,最好的。(3)服:拉(车)。(4)申:伸展,现在写作“伸”。(5)折:弯曲。(6)湛(zhàn):湿润。(7)胕(fū):皮肤。(8)溃:乱流。(9)漉(lù):沥,滴下。(10)中阪:半山坡。阪(bǎn),山坡。(11)迁延:徘徊,停留不前的样子。(12)衣:用苎麻织的衣服。(13)幂(mì):覆盖。

“千里马常有”,是客观现实,世上怎么会缺少千里马呢?“伯乐不常有”,这也是客观现实,无可否认。这就造成了千里马“辱于奴隶人之手。骈死于槽枥之间”的遭遇。“伯乐不常有”,是世上众多千里马被埋没、摧残的根本原因。所以说:“世有伯乐,然后有千里马。”有了能识千里马的伯乐,千里马才会被发现,因而才会有别于其他马的千里马。

自主实践

一、语言实践

1.给下列粗体字注音。

骈( )死 食( )马者

尽粟一石( ) 才美不外见( )

2.找出下列句中的通假字。

(1)祗辱于奴隶人之手。 (2)食之不能尽其材。

(3)才美不外见。 (4)其真无马邪?

3.解释下列各组句中的粗体字。

4.翻译下列句子。

(1)虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

(2)且欲与常马等不可得。

(3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

5.《马说》写了千里马哪些遭遇?它暗示在封建时代统治者常常是怎样对待真正的人才的?

二、阅读实践

(一)

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

6.《马说》的作者是 代的 。

7.作者在文中将 比作“千里马”,将 比作“食马者”。

8.对文中画线的“其真无马邪?其真不知马也”一句的理解为 。

9.“千里马”被埋没的根本原因是 。

(二)马价十倍

人有卖骏马者,比三旦①立市,人莫之知②,往见伯乐曰:“臣有骏马欲卖之,比三旦立于市,人莫与言,愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾③。”伯乐乃还而视之④,去而顾之,一旦而马价十倍。

(选自《战国策·燕策》)

【注】 ①比三旦:比,连,连续。三旦,三个早晨。②人莫之知:没有人过问的意思。知,认识,识货。④还而视之:还,通“环”,绕。③贾:通“价”。

10.反复阅读此语段,并试着翻译。

11.此语段表达的主题是什么?

参考答案

1.pián sì dàn xiàn

2.(1)祗,通“只”。(2)材,通“才”。(3)见,通“现”。(4)邪,通“耶”。

3.(1)鞭子 鞭打 (2)吃通“饲”,喂养

4.(1)所以即使有好马,只能屈辱于低贱人的手中,和其他马一块死在马厩里,不被人称作千里马。(2)想和普通的马一样尚且不能够。(3)驱使它不能按照千里马的方法,喂养它不能喂饱它而使它的才能施展出来,马嘶鸣却不能通晓它的意思。

5.“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”,“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”,本文暗示了封建时代的统治者既不识别人才,又不重视人才,致使大批人才终生埋没的状况。

6.唐 韩愈

7.人才(或有才能的人) 在位者(或统治者)

8.世上不是没有千里马,而是因为不识马

9.食马者不知马

10.有一个卖良马的人,连续在市上站了三个早晨,也没有识主(过问)。就去求见伯乐说:“我有匹好马,想要出卖,一连在市上站了三个早晨,也没有人过问。希望你去围绕马看一看,临走时再回头看一看,我愿献给你一个早上的代价。”伯乐就去绕着马看,临走时又回过头来看,(就在这)一个早晨,马价就增了十倍。

11.天下闻名的相马专家伯乐,只去看了几眼,马价就立刻增加十倍。否则,它即使是良马,也没有识货的人去买,只好埋没于人世。“世有伯乐,然后有千里马”,的确是这样啊!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首