第13课 对外开放格局的初步形成 课件(共17张PPT)-2020-2021学年人教版高中历史必修二

文档属性

| 名称 | 第13课 对外开放格局的初步形成 课件(共17张PPT)-2020-2021学年人教版高中历史必修二 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-16 11:00:47 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

对外开放格局的初步形成

课程标准:

概述我国创办经济特区、举办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实,分析我国对外开放格局初步形成的特点。

课标解读:

经济特区的含义、创办及影响。

沿海港口城市、沿海经济开放区、经济技术开放区的开放。

浦东的开发开放。

中国对外开放的格局。

第13课

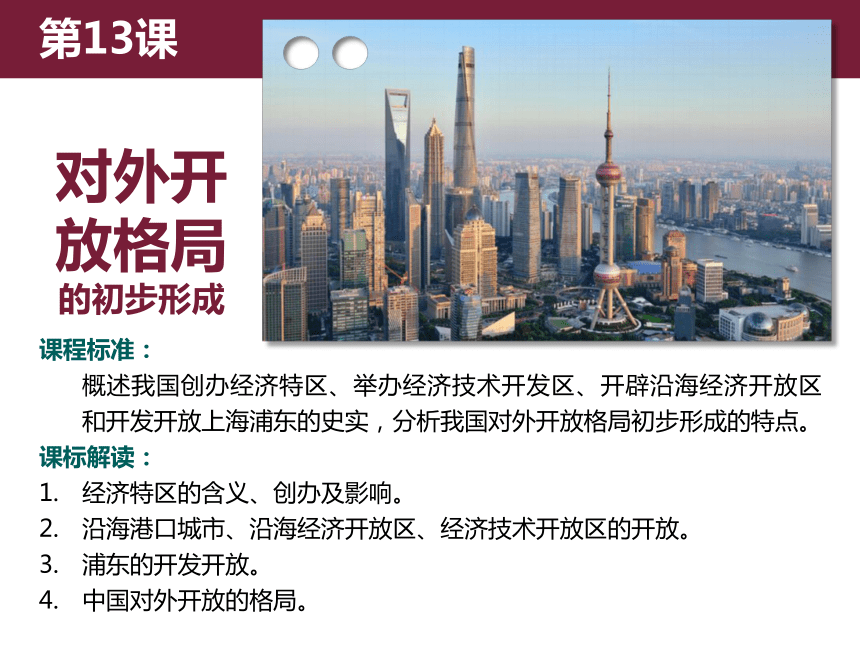

“改革”与“开放”

改革开放,是十一届三中全会后开始实行的对内改革、对外开放的政策。改革开放建立了社会主义市场经济体制。

“改革”:第12课

从计划经济到市场经济

“开放”:第13课

对外开放格局的初步形成

1978·北京

十一届

三中全会

对内改革

对外开放

农村改革

城市改革

1978·皖、川

1984·国企

1980·经济特区

1984·沿海经济开放区

社会主义市场经济

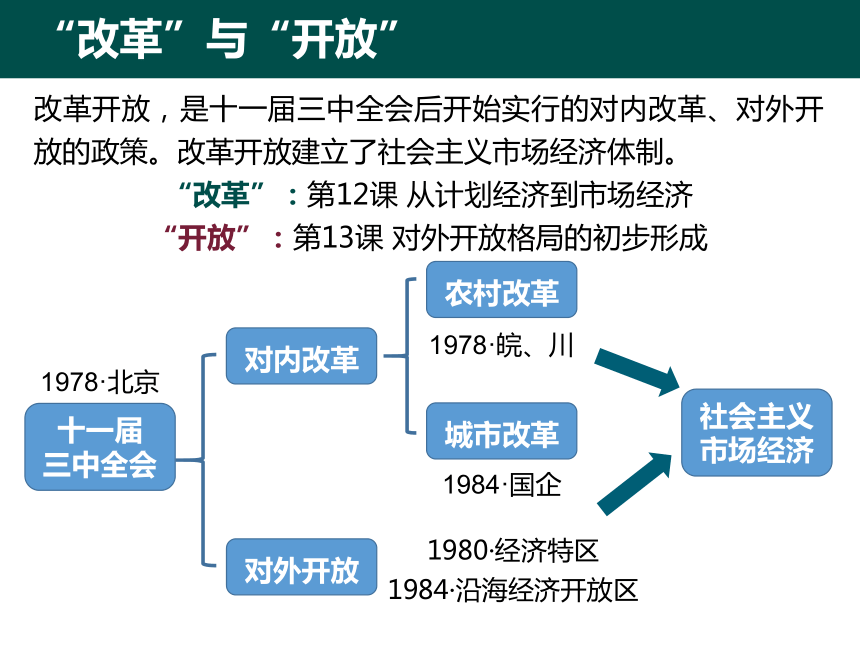

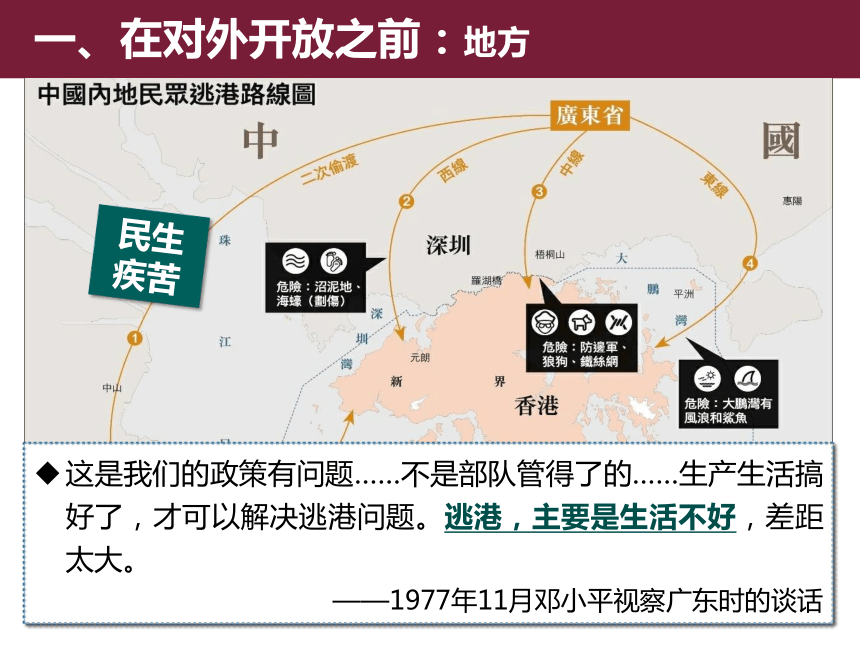

一、在对外开放之前:地方

第一次:1957年前后,实行公社化运动期间,一次外逃5000多人;

第二次:1961年,经济困难时期,一次外逃1.9万人;

第三次:1972年,文化大革命期间,一次外逃2万人;

第四次:1979年,改革开放初期,7万人试图逃港,最终3万人成功。

1954年到1980年,官方明文记载的“逃港”事件就有56.5万多人次。

——刘火雄《用生命作赌注偷渡香港:震动中央的“大逃港”风潮》

一、在对外开放之前:地方

1978年广东全省农民人均(年)收入仅77.4元人民币,与香港仅一河之隔的深圳农民人均收入也只有134元人民币,而河对岸的香港新界农民同期收入为13000元港币。

——桑东华《开创:邓小平与改革开放》

这是我们的政策有问题……不是部队管得了的……生产生活搞好了,才可以解决逃港问题。逃港,主要是生活不好,差距太大。

——1977年11月邓小平视察广东时的谈话

民生疾苦

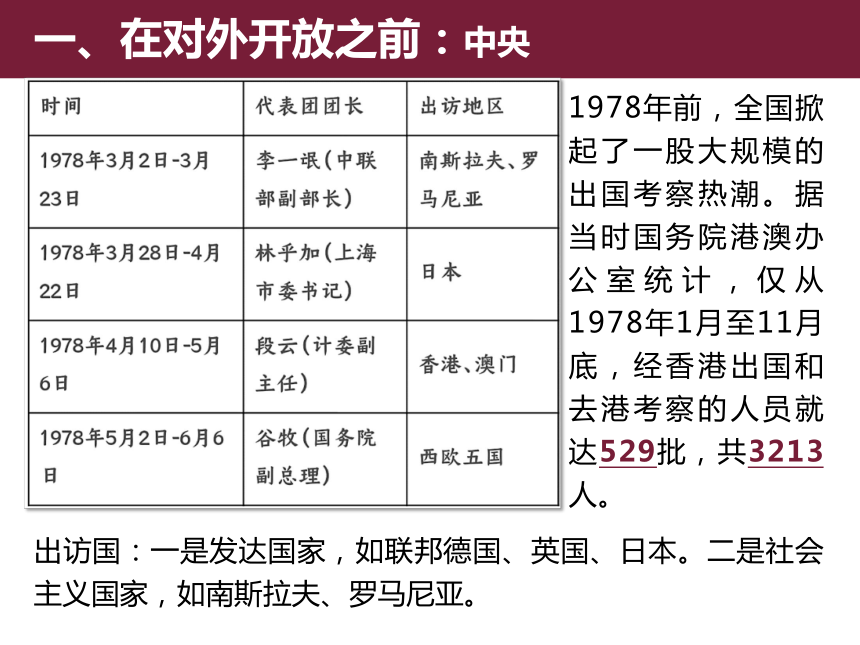

一、在对外开放之前:中央

1978年前,全国掀起了一股大规模的出国考察热潮。据当时国务院港澳办公室统计,仅从1978年1月至11月底,经香港出国和去港考察的人员就达529批,共3213人。

出访国:一是发达国家,如联邦德国、英国、日本。二是社会主义国家,如南斯拉夫、罗马尼亚。

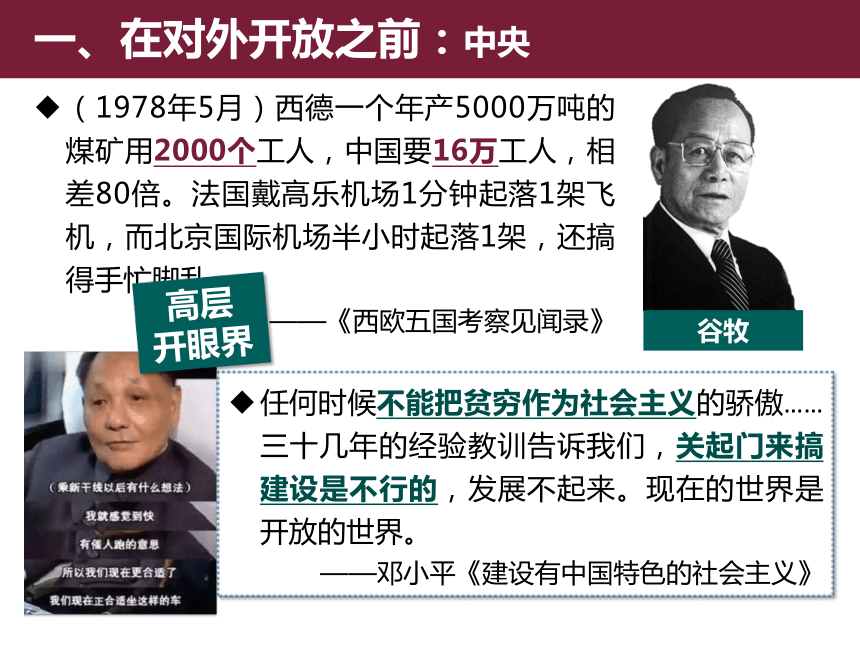

一、在对外开放之前:中央

(1978年5月)西德一个年产5000万吨的煤矿用2000个工人,中国要16万工人,相差80倍。法国戴高乐机场1分钟起落1架飞机,而北京国际机场半小时起落1架,还搞得手忙脚乱。

——《西欧五国考察见闻录》

谷牧

首先承认我们的落后,老老实实承认落后就有希望。再就是善于学习。这次到日本来,就是要向日本请教。我们向一切发达国家请教。向第三世界穷朋友中的好经验请教。

——1978年10月邓小平在东京记者会上的讲话

高层

开眼界

任何时候不能把贫穷作为社会主义的骄傲……三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。现在的世界是开放的世界。

——邓小平《建设有中国特色的社会主义》

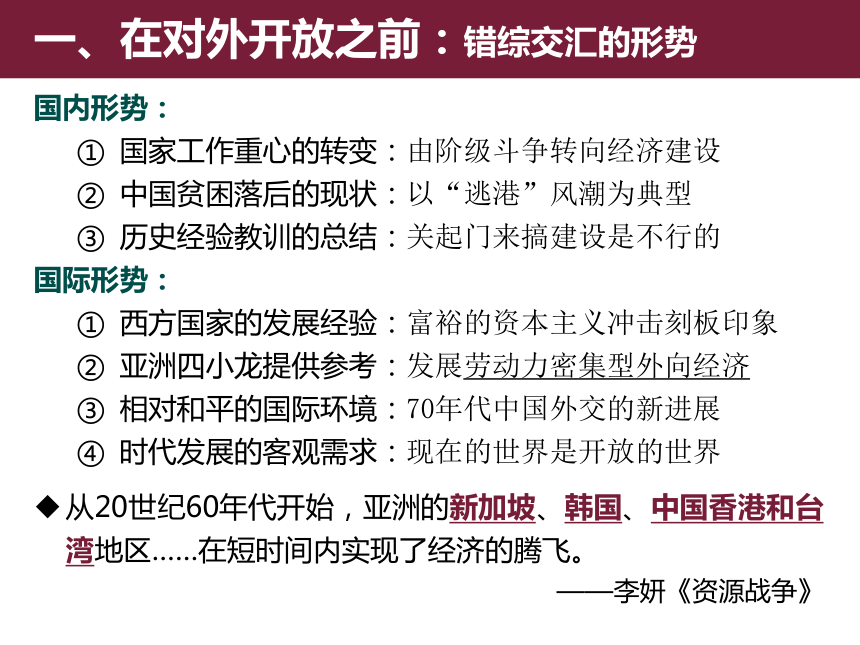

一、在对外开放之前:错综交汇的形势

国内形势:

国家工作重心的转变:由阶级斗争转向经济建设

中国贫困落后的现状:以“逃港”风潮为典型

历史经验教训的总结:关起门来搞建设是不行的

国际形势:

西方国家的发展经验:富裕的资本主义冲击刻板印象

亚洲四小龙提供参考:发展劳动力密集型外向经济

相对和平的国际环境:70年代中国外交的新进展

时代发展的客观需求:现在的世界是开放的世界

从20世纪60年代开始,亚洲的新加坡、韩国、中国香港和台湾地区……在短时间内实现了经济的腾飞。

——李妍《资源战争》

二、经济特区:创立

1979年春,邓小平在与广东省领导(习仲勋)谈话时,提出在那里可以划出一块地方来,叫特区。陕甘宁就是特区嘛,中央没有钱,要你们自己搞,杀出一条血路来。

——课本第58页·“学思之窗”

1979年7月,广东深圳、珠海试办“出口特区”。

1980年8月,广东深圳、珠海、汕头和福建厦门建立经济特区。

经济特区:指国家划出一定的范围,在引进外资、减免税收等方面给予特殊优惠,以市场调节为主。

“特”的表现:特殊的经济政策和特殊的经济管理体制。

深、珠、汕、厦的区位优势:

国际市场:面向东南亚

历史渊源:明清、近代开海

海陆要道:扼制南海

经济腹地:背靠南中国

华侨故里:吸引华商投资

二、经济特区:发展

深圳的今昔对比

1984年邓小平为深圳特区题词

1980年8月,深圳蛇口工业区恢复了定额超产奖励制度,并提出“时间就是金钱,效率就是生命”的口号,这在开放之初有着特殊的含义。

1984年3月15日,据新华社报道,深圳国际贸易中心大厦施工单位创造了3天建成一层楼的建筑史上的新记录……从此,“3天一层楼”成为享誉中外的“深圳速度”的象征。

——曾莺《时间资本》

正确在哪?

二、经济特区:成果

1992年,在五个经济特区中,外商实际投入约占全国外商实际投资的29%;外贸出口约占全国出口总值的七分之一;涌现出一百多个技术和管理先进、年出口1000万美元以上的创汇企业(将外国人的钱赚入国内的企业)。

——课本第59页第2段

根据以上材料,你能得到什么信息?

请问

经济特区在我国对外经济发展格局中占据重要地位

经济特区建设的意义

特区外向型经济(通过出口赚外国人的钱的经济模式)的建立与发展,对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范作用。特区的改革,为全国提供了宝贵经验。

——课本第59页第2段

排头兵

突破口

试验田

三、对外开放的进一步拓展:时间

除现在的特区之外,可以考虑再开放几个港口城市,如大连、青岛。这些地方不叫特区,但可以实行特区的某些政策。我们还要开发海南岛,如果能把海南岛的经济迅速发展起来,那就是很大的胜利。

——1984年2月邓小平同中央领导的谈话

1988

1980

1984

90年代

三、对外开放的进一步拓展:空间

深、珠、汕、厦、琼

经济特区

津沪福广等14个

沿海开放城市

长三角

珠三角

闽东南

环渤海

沿海经济开放区

南疆的点

沿海的线

沿海的面

全国的面

内地开放城市

沿江、沿边、省会城市

经济技术开发区

经济技术开发区

经济技术开发区

三、对外开放的进一步拓展:浦东的插曲

我已经退下来了,但还有一件事,我还要说一下,那就是上海浦东的开发,你们要多关心……上海是我们的王牌,把上海搞起来是一条捷径。

——1990年春邓小平同政治局领导的谈话

80年代的上海外滩·浦西

80年代的浦东

浦东巨变

三、对外开放的进一步拓展:浦东的插曲

为什么我(邓小平)考虑深圳开放?因为它面对着香港;开放珠海,是因为它面对着澳门;开放厦门,因为它面对着台湾;开放海南、汕头,因为它们面对着东南亚。浦东就不一样了,浦东面对的是太平洋,是欧美,是全世界。

——张国清、吕有志《新中国之韵》

根据以上材料,你能得到什么信息?

请问

开辟5个经济特区与开发开放浦东的部分原因

浦东新区的区位优势:

国际市场:面向欧美,输送世界

历史渊源:民国政治、经济、文化中心区域

海陆要道:连接黄海、南海,扼制西太平洋

经济腹地:背靠华东地区和长江流域

人才储备:高等院校多,复旦、同济、上海交大等

90年代的重点与标志

三、对外开放的进一步拓展:格局

全方位:对世界所有国家开放,包括资本主义国家和社会主义国家,发达国家和发展中国家。(国际层面)

多层次:由点到线、由线到面,由沿海到内地,形成全国范围的对外开放格局。(国内层面)

宽领域:对外开放不仅仅是经济领域,也包括科学、教育、文化、服务业、医疗卫生等领域。(国内行业层面)

经过二十多年的改革开放,我国已经形成经济特区、沿海开放城市、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市的开放体系。这个体系的形成,标志我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局的初步形成。

——课本第61页第2段

四、一些思考:形象

1983-1986

2005-2017

四、一些思考:反差

请问你怎么看待近代与现代的“开放”?分别说明。

请问

近代的开放

现代的开放

含义

起因

地位

性质

影响

开埠通商

对外开放

城下之盟(被动)

开门纳客(主动)

阶下囚(不平等条约)

座上客(平等互利)

经济侵略与反侵略

经济交流与发展

逐渐瓦解自然经济,民族资本主义在内外交困下艰难发展(弊大于利)

推动社会主义现代化建设,增强综合国力,提高人民的生活水平(利大于弊)

对外开放格局的初步形成

课程标准:

概述我国创办经济特区、举办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实,分析我国对外开放格局初步形成的特点。

课标解读:

经济特区的含义、创办及影响。

沿海港口城市、沿海经济开放区、经济技术开放区的开放。

浦东的开发开放。

中国对外开放的格局。

第13课

“改革”与“开放”

改革开放,是十一届三中全会后开始实行的对内改革、对外开放的政策。改革开放建立了社会主义市场经济体制。

“改革”:第12课

从计划经济到市场经济

“开放”:第13课

对外开放格局的初步形成

1978·北京

十一届

三中全会

对内改革

对外开放

农村改革

城市改革

1978·皖、川

1984·国企

1980·经济特区

1984·沿海经济开放区

社会主义市场经济

一、在对外开放之前:地方

第一次:1957年前后,实行公社化运动期间,一次外逃5000多人;

第二次:1961年,经济困难时期,一次外逃1.9万人;

第三次:1972年,文化大革命期间,一次外逃2万人;

第四次:1979年,改革开放初期,7万人试图逃港,最终3万人成功。

1954年到1980年,官方明文记载的“逃港”事件就有56.5万多人次。

——刘火雄《用生命作赌注偷渡香港:震动中央的“大逃港”风潮》

一、在对外开放之前:地方

1978年广东全省农民人均(年)收入仅77.4元人民币,与香港仅一河之隔的深圳农民人均收入也只有134元人民币,而河对岸的香港新界农民同期收入为13000元港币。

——桑东华《开创:邓小平与改革开放》

这是我们的政策有问题……不是部队管得了的……生产生活搞好了,才可以解决逃港问题。逃港,主要是生活不好,差距太大。

——1977年11月邓小平视察广东时的谈话

民生疾苦

一、在对外开放之前:中央

1978年前,全国掀起了一股大规模的出国考察热潮。据当时国务院港澳办公室统计,仅从1978年1月至11月底,经香港出国和去港考察的人员就达529批,共3213人。

出访国:一是发达国家,如联邦德国、英国、日本。二是社会主义国家,如南斯拉夫、罗马尼亚。

一、在对外开放之前:中央

(1978年5月)西德一个年产5000万吨的煤矿用2000个工人,中国要16万工人,相差80倍。法国戴高乐机场1分钟起落1架飞机,而北京国际机场半小时起落1架,还搞得手忙脚乱。

——《西欧五国考察见闻录》

谷牧

首先承认我们的落后,老老实实承认落后就有希望。再就是善于学习。这次到日本来,就是要向日本请教。我们向一切发达国家请教。向第三世界穷朋友中的好经验请教。

——1978年10月邓小平在东京记者会上的讲话

高层

开眼界

任何时候不能把贫穷作为社会主义的骄傲……三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。现在的世界是开放的世界。

——邓小平《建设有中国特色的社会主义》

一、在对外开放之前:错综交汇的形势

国内形势:

国家工作重心的转变:由阶级斗争转向经济建设

中国贫困落后的现状:以“逃港”风潮为典型

历史经验教训的总结:关起门来搞建设是不行的

国际形势:

西方国家的发展经验:富裕的资本主义冲击刻板印象

亚洲四小龙提供参考:发展劳动力密集型外向经济

相对和平的国际环境:70年代中国外交的新进展

时代发展的客观需求:现在的世界是开放的世界

从20世纪60年代开始,亚洲的新加坡、韩国、中国香港和台湾地区……在短时间内实现了经济的腾飞。

——李妍《资源战争》

二、经济特区:创立

1979年春,邓小平在与广东省领导(习仲勋)谈话时,提出在那里可以划出一块地方来,叫特区。陕甘宁就是特区嘛,中央没有钱,要你们自己搞,杀出一条血路来。

——课本第58页·“学思之窗”

1979年7月,广东深圳、珠海试办“出口特区”。

1980年8月,广东深圳、珠海、汕头和福建厦门建立经济特区。

经济特区:指国家划出一定的范围,在引进外资、减免税收等方面给予特殊优惠,以市场调节为主。

“特”的表现:特殊的经济政策和特殊的经济管理体制。

深、珠、汕、厦的区位优势:

国际市场:面向东南亚

历史渊源:明清、近代开海

海陆要道:扼制南海

经济腹地:背靠南中国

华侨故里:吸引华商投资

二、经济特区:发展

深圳的今昔对比

1984年邓小平为深圳特区题词

1980年8月,深圳蛇口工业区恢复了定额超产奖励制度,并提出“时间就是金钱,效率就是生命”的口号,这在开放之初有着特殊的含义。

1984年3月15日,据新华社报道,深圳国际贸易中心大厦施工单位创造了3天建成一层楼的建筑史上的新记录……从此,“3天一层楼”成为享誉中外的“深圳速度”的象征。

——曾莺《时间资本》

正确在哪?

二、经济特区:成果

1992年,在五个经济特区中,外商实际投入约占全国外商实际投资的29%;外贸出口约占全国出口总值的七分之一;涌现出一百多个技术和管理先进、年出口1000万美元以上的创汇企业(将外国人的钱赚入国内的企业)。

——课本第59页第2段

根据以上材料,你能得到什么信息?

请问

经济特区在我国对外经济发展格局中占据重要地位

经济特区建设的意义

特区外向型经济(通过出口赚外国人的钱的经济模式)的建立与发展,对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范作用。特区的改革,为全国提供了宝贵经验。

——课本第59页第2段

排头兵

突破口

试验田

三、对外开放的进一步拓展:时间

除现在的特区之外,可以考虑再开放几个港口城市,如大连、青岛。这些地方不叫特区,但可以实行特区的某些政策。我们还要开发海南岛,如果能把海南岛的经济迅速发展起来,那就是很大的胜利。

——1984年2月邓小平同中央领导的谈话

1988

1980

1984

90年代

三、对外开放的进一步拓展:空间

深、珠、汕、厦、琼

经济特区

津沪福广等14个

沿海开放城市

长三角

珠三角

闽东南

环渤海

沿海经济开放区

南疆的点

沿海的线

沿海的面

全国的面

内地开放城市

沿江、沿边、省会城市

经济技术开发区

经济技术开发区

经济技术开发区

三、对外开放的进一步拓展:浦东的插曲

我已经退下来了,但还有一件事,我还要说一下,那就是上海浦东的开发,你们要多关心……上海是我们的王牌,把上海搞起来是一条捷径。

——1990年春邓小平同政治局领导的谈话

80年代的上海外滩·浦西

80年代的浦东

浦东巨变

三、对外开放的进一步拓展:浦东的插曲

为什么我(邓小平)考虑深圳开放?因为它面对着香港;开放珠海,是因为它面对着澳门;开放厦门,因为它面对着台湾;开放海南、汕头,因为它们面对着东南亚。浦东就不一样了,浦东面对的是太平洋,是欧美,是全世界。

——张国清、吕有志《新中国之韵》

根据以上材料,你能得到什么信息?

请问

开辟5个经济特区与开发开放浦东的部分原因

浦东新区的区位优势:

国际市场:面向欧美,输送世界

历史渊源:民国政治、经济、文化中心区域

海陆要道:连接黄海、南海,扼制西太平洋

经济腹地:背靠华东地区和长江流域

人才储备:高等院校多,复旦、同济、上海交大等

90年代的重点与标志

三、对外开放的进一步拓展:格局

全方位:对世界所有国家开放,包括资本主义国家和社会主义国家,发达国家和发展中国家。(国际层面)

多层次:由点到线、由线到面,由沿海到内地,形成全国范围的对外开放格局。(国内层面)

宽领域:对外开放不仅仅是经济领域,也包括科学、教育、文化、服务业、医疗卫生等领域。(国内行业层面)

经过二十多年的改革开放,我国已经形成经济特区、沿海开放城市、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市的开放体系。这个体系的形成,标志我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局的初步形成。

——课本第61页第2段

四、一些思考:形象

1983-1986

2005-2017

四、一些思考:反差

请问你怎么看待近代与现代的“开放”?分别说明。

请问

近代的开放

现代的开放

含义

起因

地位

性质

影响

开埠通商

对外开放

城下之盟(被动)

开门纳客(主动)

阶下囚(不平等条约)

座上客(平等互利)

经济侵略与反侵略

经济交流与发展

逐渐瓦解自然经济,民族资本主义在内外交困下艰难发展(弊大于利)

推动社会主义现代化建设,增强综合国力,提高人民的生活水平(利大于弊)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势