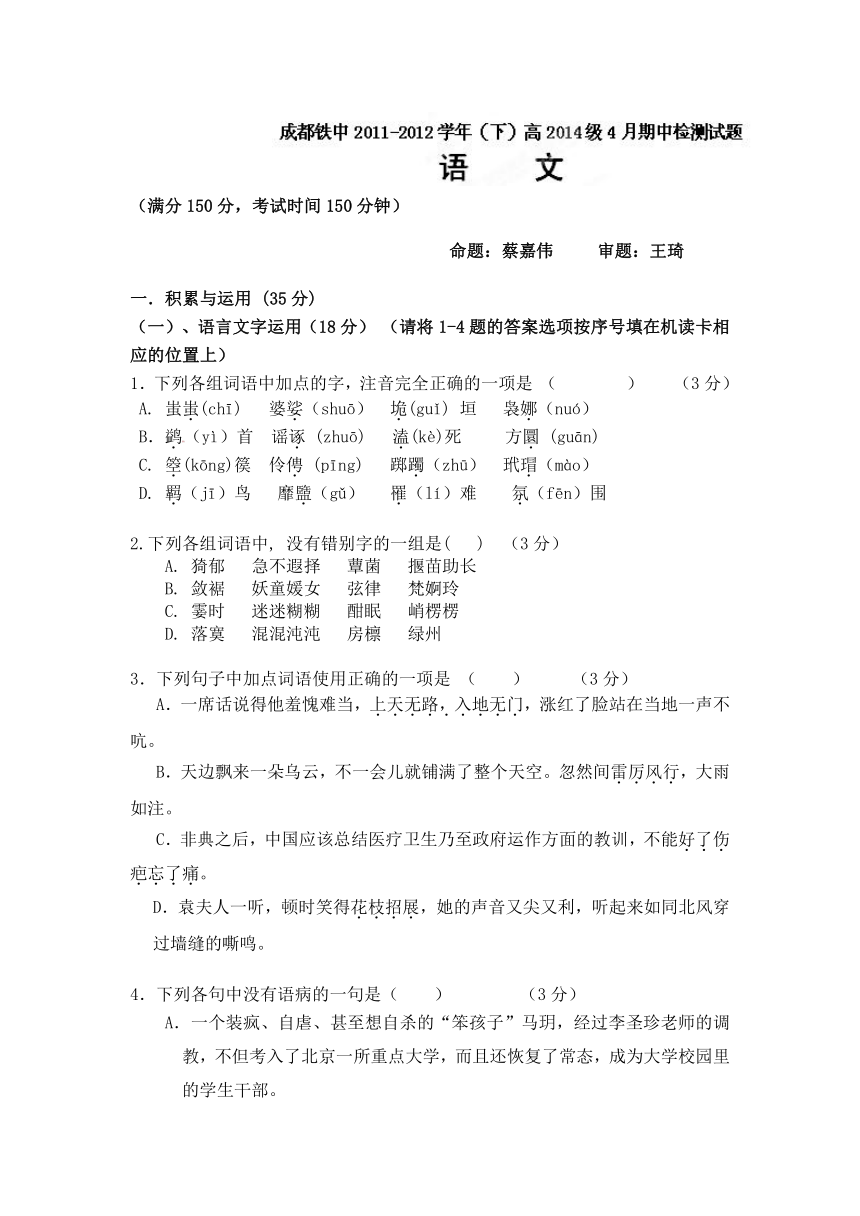

四川省成都铁中2011-2012学年高一下学期期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 四川省成都铁中2011-2012学年高一下学期期中考试语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(满分150分,考试时间150分钟)

命题:蔡嘉伟 审题:王琦

一.积累与运用 (35分)

(一)、语言文字运用(18分) (请将1-4题的答案选项按序号填在机读卡相应的位置上)

1.下列各组词语中加点的字,注音完全正确的一项是 ( ) (3分)

A. 蚩蚩(chī) 婆娑(shuō) 垝(guǐ) 垣 袅娜(nuó)

B.鹢(yì)首 谣诼 (zhuō) 溘(kè)死 方圜 (guān)

C. 箜(kōng)篌 伶俜 (pīng) 踯躅(zhū) 玳瑁(mào)

D. 羁(jī)鸟 靡盬(gǔ) 罹(lí)难 氛(fēn)围

2.下列各组词语中, 没有错别字的一组是( ) (3分)

A. 猗郁 急不遐择 蕈菌 揠苗助长

B. 敛裾 妖童媛女 弦律 梵婀玲

C. 霎时 迷迷糊糊 酣眠 峭楞楞

D. 落寞 混混沌沌 房檩 绿州

3.下列句子中加点词语使用正确的一项是 ( ) (3分)

A.一席话说得他羞愧难当,上天无路,入地无门,涨红了脸站在当地一声不吭。

B.天边飘来一朵乌云,不一会儿就铺满了整个天空。忽然间雷厉风行,大雨如注。

C.非典之后,中国应该总结医疗卫生乃至政府运作方面的教训,不能好了伤疤忘了痛。

D.袁夫人一听,顿时笑得花枝招展,她的声音又尖又利,听起来如同北风穿过墙缝的嘶鸣。

4.下列各句中没有语病的一句是( ) (3分)

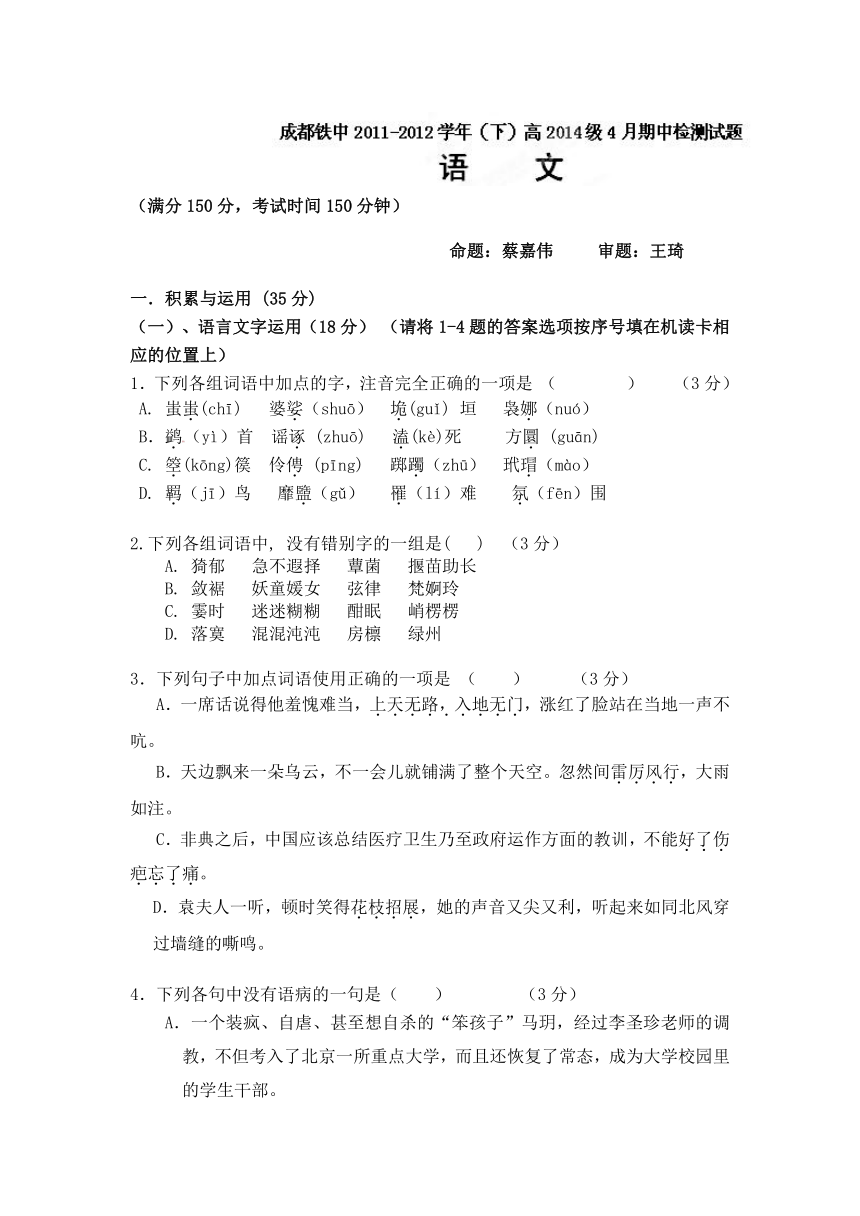

A.一个装疯、自虐、甚至想自杀的“笨孩子”马玥,经过李圣珍老师的调教,不但考入了北京一所重点大学,而且还恢复了常态,成为大学校园里的学生干部。

B.国务院召开东西部地区学校对口支援工作座谈会,进一步动员各方面的力量,大力支持西部贫困地区的教育事业。

C.改革开放前,由于户籍制、身份制、单位制、行政制等制度的严格控制,使得中国的各阶层几乎处于社会流动的停止期。

D.这项任务很艰巨,它要求承担者具有较高的政治理论水平、扎实的业务知识和丰富的实践经验才能胜任。

5.把下面的句子组合成语意连贯的一段话。(只填序号)(3分)

①山上原有巨石,如瓮倒悬。

②在这山下水旁,参天古木林立着,有百余座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。

③出太原西南行五十里,有一座山名悬瓮。

④这就是古晋名胜晋祠。

⑤山脚有泉水涌出,就是有名的晋水。

⑥绿水碧波绕回廊而鸣奏,红樯黄瓦随树影而闪烁。

⑦悠久的历史文物与优美的自然风景,浑然一体。

答:

6.把下面散句变成整句。(3分)

花园里开满了红、黄、白三色鲜花。风儿一吹,犹如跳动的火焰、闪闪发光的金子和即将飘落到地上的雪花。

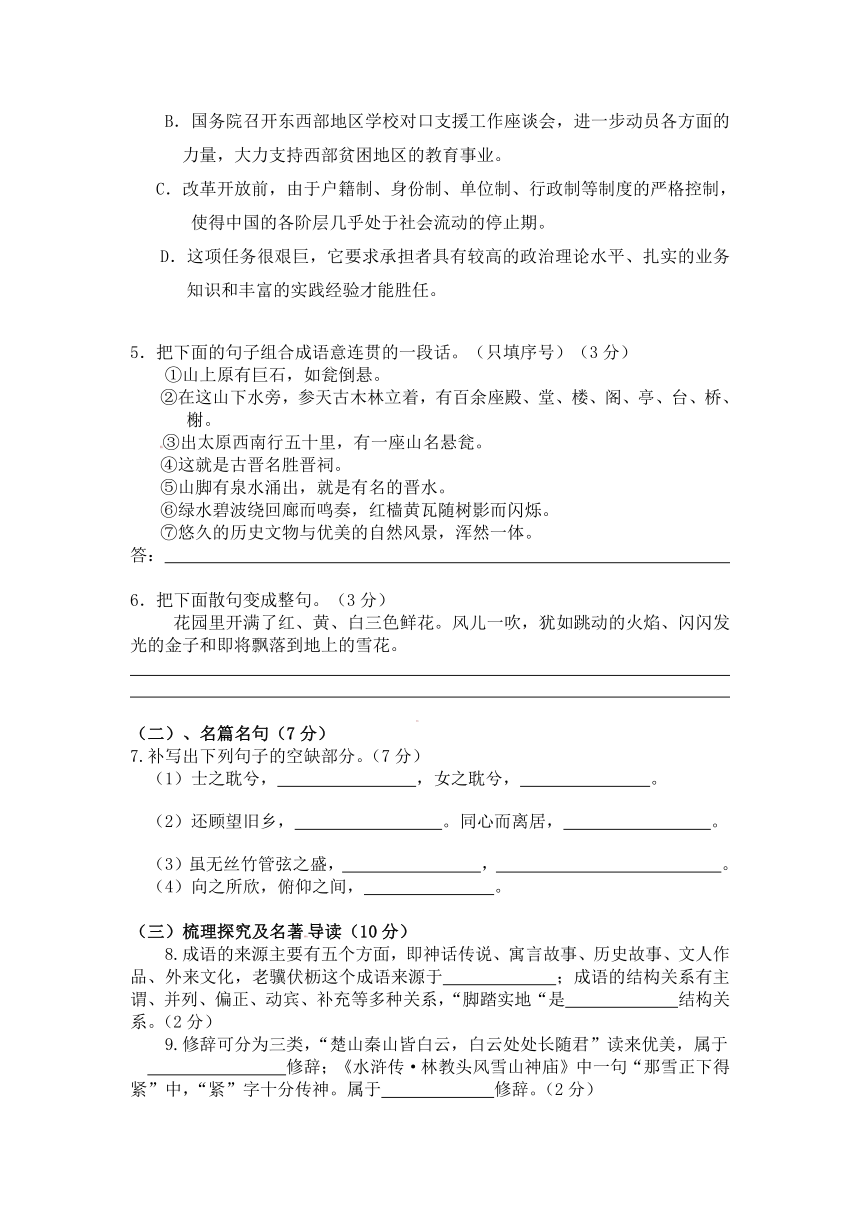

(二)、名篇名句(7分)

7.补写出下列句子的空缺部分。(7分)

(1)士之耽兮, ,女之耽兮, 。

(2)还顾望旧乡, 。同心而离居, 。

(3)虽无丝竹管弦之盛, , 。

(4)向之所欣,俯仰之间, 。

(三)梳理探究及名著导读(10分)

8.成语的来源主要有五个方面,即神话传说、寓言故事、历史故事、文人作品、外来文化,老骥伏枥这个成语来源于 ;成语的结构关系有主谓、并列、偏正、动宾、补充等多种关系,“脚踏实地“是 结构关系。(2分)

9.修辞可分为三类,“楚山秦山皆白云,白云处处长随君”读来优美,属于

修辞;《水浒传·林教头风雪山神庙》中一句“那雪正下得紧”中,“紧”字十分传神。属于 修辞。(2分)

10. 阅读下列文字,完成后面题目。(2分)

“最后她懒洋洋地站起来,用极其温柔而凄楚的声音叫了两声:“三少爷,觉慧,”便纵身往湖里一跳。

平静的水面被扰乱了,湖里起了大的响声,荡漾在静夜的空气中许久不散。接着水面上又发出了两三声哀叫,这叫声虽然很低,但是它的凄惨的余音已经渗透了整个黑夜。不久,水面在经过剧烈的骚动之后又恢复了平静。只是空气里还弥漫着哀叫的余音,好像整个的花园都在低声哭了。”

文中的“她”指的是巴金小说《家》中的人物 ,“她”的性格特点是 。

11.阅读下列文字,完成后面题目。(4分)

①“原来是在人群与焰火之间一个宽阔的空地上,有个少女在跳舞。

她周围的人个个目光定定的,嘴巴张得大大的。果然不假,她就这样飞舞着,两只滚圆净洁的手臂高举过头上,把一只巴斯克手鼓敲得嗡嗡作响;只见她的头部纤细,柔弱,转动起来如胡蜂似那样敏捷;身著金色胸衣,平整无褶,袍子色彩斑烂,蓬松鼓胀;双肩裸露,裙子不时掀开,露出一对优美的细腿;秀发乌黑,目光似焰;总之,这真是一个巧夺天工的尤物。

‘真的,这是一个精灵 ,一个山林仙女,一个女神,梅纳路斯山的一个酒神女祭司 。’甘果瓦心里想着。”

②“更恰当地说,他整个的人就是一副怪相。一个大脑袋上棕红色头发耷拉着。两个肩膀之间耸着一个大驼背,前面的鸡胸给与了平衡。从股至足,整个的下肢扭曲得奇形怪状,两腿之间只有膝盖那里才勉强接触,从正面看,恰似两把大镰刀,在刀把那里会合。宽大的脚,巨人的手。这样的不成形体却显露出难以言状的可怖体态:那是精力充沛、矫健异常、勇气超人的混合。这是奇特的例外:公然违抗力与美皆来自和谐这一永恒法则。”

文中的“她”指的是法国作家 创作的著名小说《巴黎圣母院》中的主人公 ;“他”则是小说主人公 。这两段描写体现了作者创作中 的审美原则。

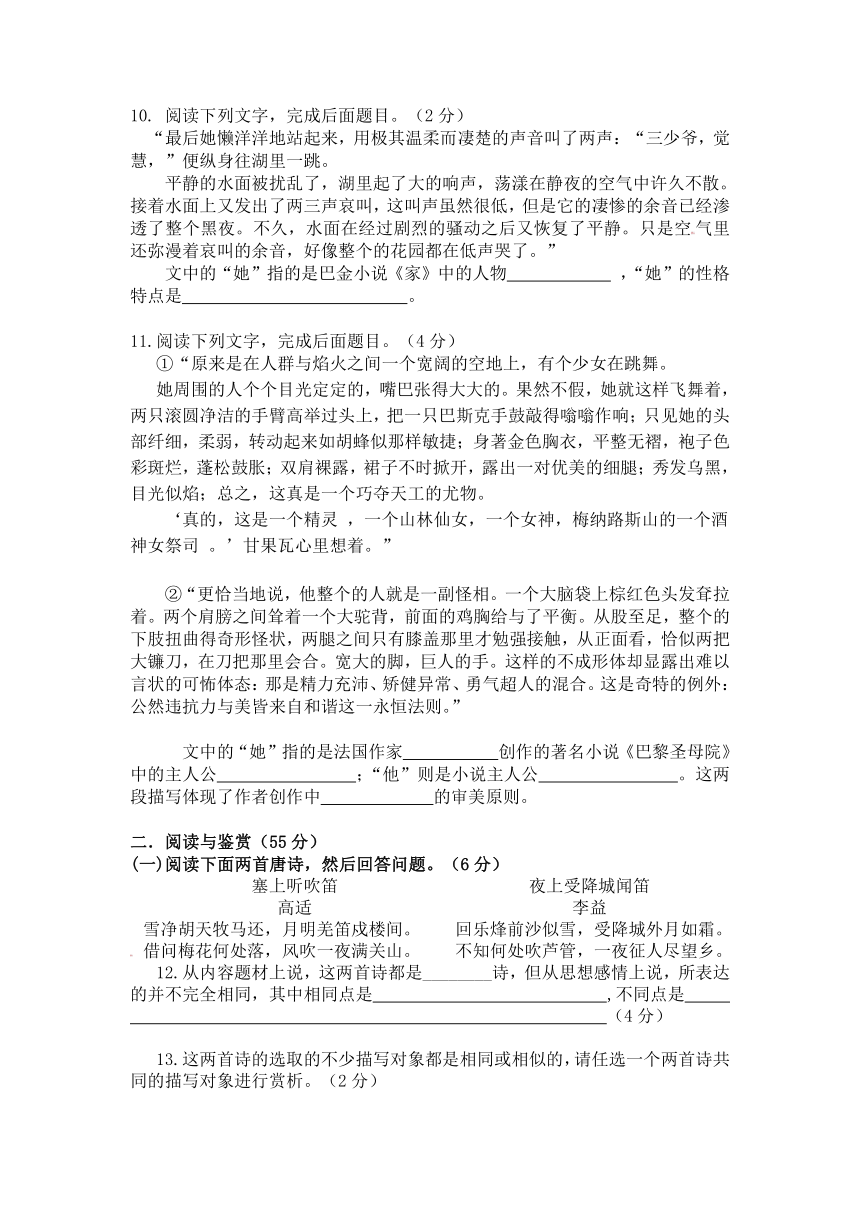

二.阅读与鉴赏(55分)

(一)阅读下面两首唐诗,然后回答问题。(6分)

塞上听吹笛 夜上受降城闻笛

高适 李益

雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。 回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。 不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

12.从内容题材上说,这两首诗都是________诗,但从思想感情上说,所表达的并不完全相同,其中相同点是 ,不同点是

(4分)

13.这两首诗的选取的不少描写对象都是相同或相似的,请任选一个两首诗共同的描写对象进行赏析。(2分)

(二).阅读下列文言文语段,完成题目(15分)

兰亭集序 (晋)王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,……

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,……犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述。虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

(注意:请将14、15题的答案选项按序号填涂到机读卡的相应位置)

14.下面加点词语的解释有误的一项是( )(3分)

A. 列坐其次 列:排列

B. 信可乐也 信:实在

C. 或取诸怀抱 或:或者

D. 暂得于己 暂:一时

15.下列虚词的意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.仰观宇宙之大 及其所之既倦

B.会于会稽山阴之兰亭 当其欣于所遇

C.引以为流觞曲水 犹不能不以之兴怀

D.向之所欣 或因寄所托

16.翻译选段中画线的句子。(6分)

⑴当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至 (3分)

⑵况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! (3分)

17.请结合文中具体语句,简要阐述作者的生死观。(3分)

(三) 阅读下面一篇文章,完成18——21题。(18分)

读 秋 徐海蛟

(1)我还是小学生时,读到过这样的句子:“稻子笑弯了腰,高粱笑红了脸。”那是小时候我对秋天的印象。在小小心灵里,秋天是喜滋滋的,有点暖烘烘的甜味,连空气里都流动着作物成熟的气息。后来我才知道“春耕秋收”,这是我们千百年来约定俗成的习惯。因了成熟与收获的期许,我们觉得秋天是一个有内涵的季节。春华秋实既是对季节的礼赞,更是对生命完满的向往,一个生命在春天的萌发和夏天的绽放后一定要在秋天结出果实,才不会失于轻飘,才不会虚于此行。

(2)长大以后,我开始看到秋天的美,这样的美逐渐清晰起来。

(3)其实,漫长的少年时代,我也隐约感觉到了秋天的美丽,我时常在暮色四起的田野里游荡,收割后的田野空空荡荡的,夕阳像薄纱一样。那时,能闻见一种稻禾的气味,混着空气里衰草的香。那样的气息总是让心变得空落起来,变得忧伤起来,像一个山谷,里面储满了寂静。我知道这是秋天的况味,许多年后,这样的味道被我封存在记忆里了,看到“秋天”这个词语,或者一阵阵微凉的风开始在大地上跑动,它们就氤氲开来,缭绕在心里。现在,听过春天华丽的喧响,看过夏天盛大的热情,我能深切体会到秋天的美。秋天的美是收敛的,沉静的,不事张扬的,像一个艺术家,有宽广的内心,却在眉眼间藏着那么些让人琢磨不透的忧郁。

(4)如果你有时间凝视一棵树,你会看到我说的静美,它在秋天里呈现出一种历经风雨和青涩后的祥和,它的叶慢慢变黄,那些叶很从容地落下来,没有一丝慌乱的感觉。同样,这样的祥和经了秋天的传达,呈现在许多事物上面。①天空突然高远,夕阳变得彤红,像枝头丰盈的柿子,仿佛随时都流出香甜的汁来。②岸边的苇丛,此刻有了花白的芦花,在秋风里摇曳,它们也是不急不躁的,一茎芦苇,就是一个悄然独立的思想者。河水不再暴涨了,一条河度过夏天就恢复了冷静,它有了一种舒缓的节奏,有了处变不惊的阅历,像柴可夫斯基琴键下流淌出来的音乐,像马友友的大提琴独奏曲。

(5)这是时间上的秋天,她以一个季节的形式出现,从九月的眸光里开始。

(6)秋天有更多内涵。有时她在一张古琴的弦上荡漾,像夕阳下的水波那样,有着一圈又一圈丝绸般的涟漪;有时,她又以几朵白菊的形象落到一盏茶里,那是一个白瓷杯,在一张原木的茶几上独自入定。这么说秋天并不仅仅是时间上的,现在我更倾向于认为“秋天”是一个关乎文化和心灵的词汇。真正的秋天,在时间的远方,在古老的典籍里,在脆薄的纸页间。从屈原写下“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”开始,从庾信写下“树树秋声,山山寒色”开始,从马致远写下那首著名的小令《天净沙 秋思》开始,秋天就有了另外一种形式。她不仅仅是时间的概念,我们古老中国的秋天,其实住在诗行里,住在文字里,住在游子绵长的乡愁里。

(7)现在,在我看来秋天已是一种气象了,像一条流到开阔处的大河,像一座到了深秋的寒山,白云生处有人家。秋天也是一个放下成见的人,不再愤怒不再计较不再轻易害怕未知的人生。在秋天里,我愿意将心安放下来,将那些生命里的烦扰理清。我要只留下爱和深思,秋天到来的时候,我愿意是一棵落尽繁花的树。

18.第(2)段和第(5)段在文章的结构上有什么作用?(4分)

19.品味文中加线的两句,简析它们在语言表达上的效果及作者这样写的用意。(6分)

①

②

20.联系全文,指出作者所说的“秋天的内涵”具体指哪些内容。(4分)

21.文章最后两句话表达了作者什么样的思想感情?(4分)

( 四 ) 阅读下面一篇文章,完成22——25题。(16分)

等 雪 唐 敏

这是我在上海,遇到一场大雪后听说的事,上海是一座远离大自然的城市,是一座人满为患、疲乏和苍老的大城市,但我却听到了这个最富有自然气息的传说——等雪。当然,说雪在等雪的人说得极为简单。江南大城市里的雪是留不长久的,像无数匆匆路过上海的外地人,雪过上一夜,至多两夜便离去了。这次雪下来三天了,屋顶上还停满了雪,于是说话的上海人望望窗外的雪,说:“呵,雪在等雪呢。”这种说法像清澈的冷风吹过我的心头,清凉得异常醒目。于是我问:“雪怎么会等雪呢?”好几个人回答我:“哪,是这样的,它也要找个伴呢,等下场雪来了一同去。”

我想不到在上海藏着关于雪的这样好的传说。雪不是为人类预兆丰年的,也不是人类粮食——庄稼的被子,更不是天上落下来的面粉或糯米粉。雪就是雪,雪等的盼的是雪,与人类无关。雪的思维就是如此简单,如同它简单的传说。这传说如此精确地表达了雪的心情,因为江南的雪是短暂的,再也没有比江南的雪要等雪伴更困难的事了,所以江南的雪的爱情故事,才会埋藏在毫无自然气息的大都市上海之中。

雪对我是亲切的。我在农村插队时,遇到过一场南方罕见的大雪。下雪的那夜,我独自一人睡在农民土屋的楼上。所谓楼上,就是人字梁的三角架里,三角架的空洞处,用竹篾条粗心地挡一挡。早上醒来时,屋外一片灿烂的晴光,我以为太阳出来了。仔细一看,天还早,是强烈的雪光唤醒了我。从人字梁的三角形大洞外边,飘进来无声的小雪花,它们停在我的被子上,停要楼板上,停在我乌黑的头发上,除了我的脸上,雪停不住,化成湿湿的潮气。一层绒毛般轻盈的、极薄的雪盖住了我。小雪花一落到我的脸上,就像被烫了一下,它尖尖的角便刺我一下,想跳开去,但已经融化了。我清楚地看着它们六角形的花样,在瞬间消逝。我还用眼角斜斜地看着自己头发上的那层发着蓝色光芒的薄雪,我不敢动一动,怕破坏了雪对我的抚爱和打扮。当我最终不得不起身时,长头发披落下来,我的脸和脖颈第一次感到了头号发是这样的冷,冷得彻骨的清凉。雪妆一下子全消失了,在我的身上化成热的雾气。

不过,那时候我还根本不懂雪会等雪的传说,我只是奇怪雪是最冷的东西,却表现出最火热的情绪。当时我明白的只是一件事,明白了为什么关汉卿在写《窦娥冤》的时候,会把热血和天上的雪联系在一起。童年看戏的时候,最想不通的就是热血化雪的联想是如何得到的。原来,雪真的是热的。

不过,我常叹息雪的热情太短暂,带来的却是长时间的寒冷。由于寒冷过于强大,以至人们彻底忘记了雪的热情,一谈起雪,都说冷。现在听到了等雪的传说,我沉默良久,世界上能让肉体感觉到的热,都是会消逝的。不消逝的热是不能用人的手来感觉的。不消逝的是等,是盼,江南是温湿之地,雪像梦一样容易消逝,就是这样雪,在短暂的生命中还不放弃等待和盼望,雪真是世界上最热情的造物。

于是我热切地盼望眼前的这场雪真能等到下一场雪。每天我都注视着屋顶上日渐消瘦的雪,每天都没有再下雪,雪病了,发黄、发黑,像枯萎下去的植物。它的伴还没来。雪渐渐地少下去,小下去,像一位乘船远去的朋友。到最后在最冷的朝北的瓦檐缝里,雪消失了,但是雪的伴还是没有来。这情景好像看着一个活人渐渐地死去,好像合上一本书,雪等雪的经历就这样变成传说,留在人们的口中。

的确,并非所有的盼望都能如愿,但这场雪坚持了这么久才消融殆尽,它把等和盼留在上海的每个屋顶,就像它最初降临的样子。在整个冬季里,这份等待和盼望的热情都不会走。

记得在大雪化尽的前夜,夜半我惊醒过来,因为我听到了暴雨一样的声音,这强烈、急骤的雨声只有炎热的夏季才会有,而且玻璃窗上真实无妄地溅满了夏季暴雨那样饱满的雨珠。我渐渐明白过来,这是在化雪。雪如此要强,就是融化也在夜晚无人时。雪没有等到雪,它是难过的,当它不得不孤单地离去时,它痛哭了,它最后的眼泪还是那样滚烫,像夏天的暴雨。

(选自《中国当代散文》,有删改)

22.下列对文章内容的赏析,不正确的两项是(4分)

A.文章借“雪化”这一简单的自然景观,赋予雪以感情,塑造了一个有血有肉,有情有义的艺术形象。

B.文章在赞美“雪等雪”这一富有自然气息的传说的同时,对上海人满为患、缺乏自然气息的现状也流露出了一些不满情绪。

C.从“雪等雪”的传说中,作者明白了关汉卿在写《窦娥冤》的时候,为什么把热血和天上的雪联系在一起。

D.“病了”等词语,运用拟人手法,写出了雪在等待伙伴那种因焦灼而渐渐憔悴的形态。

E.文章结尾描绘了一幅“夜半雪化”图,大雪等雪未得而“痛哭”,让人顿生爱怜之情,同时对没来之雪感到气愤。

答案:【 】【 】

23.在“雪等雪”的传说中,作者赋予雪哪些品质?(4分)

答:

。

24.文章说“我想不到在上海藏着关于雪的这样好的传说”,①这个传说好在哪里?②作者为什么说“想不到”?(4分)

答:

25.作者详写在农村插队时遇到大雪的经历,意图是什么?(4分)

答:

。

三.表达与交流(60分)

26.阅读下列材料,按要求作文

我难以忘记1980年冬天最初读到《伊豆的歌女》时的情景,当时我20岁,我是在浙江宁波靠近甬江的一间昏暗的公寓里与川端康成相遇。——余华《温暖的旅程》

一定不能停止阅读,只有阅读,才会进步。——韩寒《写给每一个自己》

据说在每个犹太人家里,当小孩稍微懂事的时候,母亲就会翻开书本,滴一些蜂蜜在上面,然后叫小孩去闻书本上的蜂蜜。这仪式的用意不言而喻:书本是甜的。一个人年轻的时候读了哪些书、又是怎么读的,也许会影响他的一生。他的心灵空间和人文视野,他的价值取向和精神生活,他的文化胸襟和审美情趣等等,都可能是在此基础上发生发展起来的。请以“我的读书生活”为题,写一篇800字以上的记叙文。

成都铁中2011-2012学年(下)高2014级4月期中检测试题答案

语 文

(二)、名篇名句(7分)

)

16.(1)但是当他们对所接触的事物感到高兴,一时感到自得,便感到高兴和满足,不知道老年即将要到来。

(2)何况人的寿命长短听凭造化决定,最后归结于消灭。古人说:“死生也是人生的一件大事啊!”怎么能不令人痛惜呢!

17.示例:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

(选择其它句子分析,言之成理皆可)

命题:蔡嘉伟 审题:王琦

一.积累与运用 (35分)

(一)、语言文字运用(18分) (请将1-4题的答案选项按序号填在机读卡相应的位置上)

1.下列各组词语中加点的字,注音完全正确的一项是 ( ) (3分)

A. 蚩蚩(chī) 婆娑(shuō) 垝(guǐ) 垣 袅娜(nuó)

B.鹢(yì)首 谣诼 (zhuō) 溘(kè)死 方圜 (guān)

C. 箜(kōng)篌 伶俜 (pīng) 踯躅(zhū) 玳瑁(mào)

D. 羁(jī)鸟 靡盬(gǔ) 罹(lí)难 氛(fēn)围

2.下列各组词语中, 没有错别字的一组是( ) (3分)

A. 猗郁 急不遐择 蕈菌 揠苗助长

B. 敛裾 妖童媛女 弦律 梵婀玲

C. 霎时 迷迷糊糊 酣眠 峭楞楞

D. 落寞 混混沌沌 房檩 绿州

3.下列句子中加点词语使用正确的一项是 ( ) (3分)

A.一席话说得他羞愧难当,上天无路,入地无门,涨红了脸站在当地一声不吭。

B.天边飘来一朵乌云,不一会儿就铺满了整个天空。忽然间雷厉风行,大雨如注。

C.非典之后,中国应该总结医疗卫生乃至政府运作方面的教训,不能好了伤疤忘了痛。

D.袁夫人一听,顿时笑得花枝招展,她的声音又尖又利,听起来如同北风穿过墙缝的嘶鸣。

4.下列各句中没有语病的一句是( ) (3分)

A.一个装疯、自虐、甚至想自杀的“笨孩子”马玥,经过李圣珍老师的调教,不但考入了北京一所重点大学,而且还恢复了常态,成为大学校园里的学生干部。

B.国务院召开东西部地区学校对口支援工作座谈会,进一步动员各方面的力量,大力支持西部贫困地区的教育事业。

C.改革开放前,由于户籍制、身份制、单位制、行政制等制度的严格控制,使得中国的各阶层几乎处于社会流动的停止期。

D.这项任务很艰巨,它要求承担者具有较高的政治理论水平、扎实的业务知识和丰富的实践经验才能胜任。

5.把下面的句子组合成语意连贯的一段话。(只填序号)(3分)

①山上原有巨石,如瓮倒悬。

②在这山下水旁,参天古木林立着,有百余座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。

③出太原西南行五十里,有一座山名悬瓮。

④这就是古晋名胜晋祠。

⑤山脚有泉水涌出,就是有名的晋水。

⑥绿水碧波绕回廊而鸣奏,红樯黄瓦随树影而闪烁。

⑦悠久的历史文物与优美的自然风景,浑然一体。

答:

6.把下面散句变成整句。(3分)

花园里开满了红、黄、白三色鲜花。风儿一吹,犹如跳动的火焰、闪闪发光的金子和即将飘落到地上的雪花。

(二)、名篇名句(7分)

7.补写出下列句子的空缺部分。(7分)

(1)士之耽兮, ,女之耽兮, 。

(2)还顾望旧乡, 。同心而离居, 。

(3)虽无丝竹管弦之盛, , 。

(4)向之所欣,俯仰之间, 。

(三)梳理探究及名著导读(10分)

8.成语的来源主要有五个方面,即神话传说、寓言故事、历史故事、文人作品、外来文化,老骥伏枥这个成语来源于 ;成语的结构关系有主谓、并列、偏正、动宾、补充等多种关系,“脚踏实地“是 结构关系。(2分)

9.修辞可分为三类,“楚山秦山皆白云,白云处处长随君”读来优美,属于

修辞;《水浒传·林教头风雪山神庙》中一句“那雪正下得紧”中,“紧”字十分传神。属于 修辞。(2分)

10. 阅读下列文字,完成后面题目。(2分)

“最后她懒洋洋地站起来,用极其温柔而凄楚的声音叫了两声:“三少爷,觉慧,”便纵身往湖里一跳。

平静的水面被扰乱了,湖里起了大的响声,荡漾在静夜的空气中许久不散。接着水面上又发出了两三声哀叫,这叫声虽然很低,但是它的凄惨的余音已经渗透了整个黑夜。不久,水面在经过剧烈的骚动之后又恢复了平静。只是空气里还弥漫着哀叫的余音,好像整个的花园都在低声哭了。”

文中的“她”指的是巴金小说《家》中的人物 ,“她”的性格特点是 。

11.阅读下列文字,完成后面题目。(4分)

①“原来是在人群与焰火之间一个宽阔的空地上,有个少女在跳舞。

她周围的人个个目光定定的,嘴巴张得大大的。果然不假,她就这样飞舞着,两只滚圆净洁的手臂高举过头上,把一只巴斯克手鼓敲得嗡嗡作响;只见她的头部纤细,柔弱,转动起来如胡蜂似那样敏捷;身著金色胸衣,平整无褶,袍子色彩斑烂,蓬松鼓胀;双肩裸露,裙子不时掀开,露出一对优美的细腿;秀发乌黑,目光似焰;总之,这真是一个巧夺天工的尤物。

‘真的,这是一个精灵 ,一个山林仙女,一个女神,梅纳路斯山的一个酒神女祭司 。’甘果瓦心里想着。”

②“更恰当地说,他整个的人就是一副怪相。一个大脑袋上棕红色头发耷拉着。两个肩膀之间耸着一个大驼背,前面的鸡胸给与了平衡。从股至足,整个的下肢扭曲得奇形怪状,两腿之间只有膝盖那里才勉强接触,从正面看,恰似两把大镰刀,在刀把那里会合。宽大的脚,巨人的手。这样的不成形体却显露出难以言状的可怖体态:那是精力充沛、矫健异常、勇气超人的混合。这是奇特的例外:公然违抗力与美皆来自和谐这一永恒法则。”

文中的“她”指的是法国作家 创作的著名小说《巴黎圣母院》中的主人公 ;“他”则是小说主人公 。这两段描写体现了作者创作中 的审美原则。

二.阅读与鉴赏(55分)

(一)阅读下面两首唐诗,然后回答问题。(6分)

塞上听吹笛 夜上受降城闻笛

高适 李益

雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。 回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。 不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

12.从内容题材上说,这两首诗都是________诗,但从思想感情上说,所表达的并不完全相同,其中相同点是 ,不同点是

(4分)

13.这两首诗的选取的不少描写对象都是相同或相似的,请任选一个两首诗共同的描写对象进行赏析。(2分)

(二).阅读下列文言文语段,完成题目(15分)

兰亭集序 (晋)王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,……

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,……犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述。虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

(注意:请将14、15题的答案选项按序号填涂到机读卡的相应位置)

14.下面加点词语的解释有误的一项是( )(3分)

A. 列坐其次 列:排列

B. 信可乐也 信:实在

C. 或取诸怀抱 或:或者

D. 暂得于己 暂:一时

15.下列虚词的意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.仰观宇宙之大 及其所之既倦

B.会于会稽山阴之兰亭 当其欣于所遇

C.引以为流觞曲水 犹不能不以之兴怀

D.向之所欣 或因寄所托

16.翻译选段中画线的句子。(6分)

⑴当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至 (3分)

⑵况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! (3分)

17.请结合文中具体语句,简要阐述作者的生死观。(3分)

(三) 阅读下面一篇文章,完成18——21题。(18分)

读 秋 徐海蛟

(1)我还是小学生时,读到过这样的句子:“稻子笑弯了腰,高粱笑红了脸。”那是小时候我对秋天的印象。在小小心灵里,秋天是喜滋滋的,有点暖烘烘的甜味,连空气里都流动着作物成熟的气息。后来我才知道“春耕秋收”,这是我们千百年来约定俗成的习惯。因了成熟与收获的期许,我们觉得秋天是一个有内涵的季节。春华秋实既是对季节的礼赞,更是对生命完满的向往,一个生命在春天的萌发和夏天的绽放后一定要在秋天结出果实,才不会失于轻飘,才不会虚于此行。

(2)长大以后,我开始看到秋天的美,这样的美逐渐清晰起来。

(3)其实,漫长的少年时代,我也隐约感觉到了秋天的美丽,我时常在暮色四起的田野里游荡,收割后的田野空空荡荡的,夕阳像薄纱一样。那时,能闻见一种稻禾的气味,混着空气里衰草的香。那样的气息总是让心变得空落起来,变得忧伤起来,像一个山谷,里面储满了寂静。我知道这是秋天的况味,许多年后,这样的味道被我封存在记忆里了,看到“秋天”这个词语,或者一阵阵微凉的风开始在大地上跑动,它们就氤氲开来,缭绕在心里。现在,听过春天华丽的喧响,看过夏天盛大的热情,我能深切体会到秋天的美。秋天的美是收敛的,沉静的,不事张扬的,像一个艺术家,有宽广的内心,却在眉眼间藏着那么些让人琢磨不透的忧郁。

(4)如果你有时间凝视一棵树,你会看到我说的静美,它在秋天里呈现出一种历经风雨和青涩后的祥和,它的叶慢慢变黄,那些叶很从容地落下来,没有一丝慌乱的感觉。同样,这样的祥和经了秋天的传达,呈现在许多事物上面。①天空突然高远,夕阳变得彤红,像枝头丰盈的柿子,仿佛随时都流出香甜的汁来。②岸边的苇丛,此刻有了花白的芦花,在秋风里摇曳,它们也是不急不躁的,一茎芦苇,就是一个悄然独立的思想者。河水不再暴涨了,一条河度过夏天就恢复了冷静,它有了一种舒缓的节奏,有了处变不惊的阅历,像柴可夫斯基琴键下流淌出来的音乐,像马友友的大提琴独奏曲。

(5)这是时间上的秋天,她以一个季节的形式出现,从九月的眸光里开始。

(6)秋天有更多内涵。有时她在一张古琴的弦上荡漾,像夕阳下的水波那样,有着一圈又一圈丝绸般的涟漪;有时,她又以几朵白菊的形象落到一盏茶里,那是一个白瓷杯,在一张原木的茶几上独自入定。这么说秋天并不仅仅是时间上的,现在我更倾向于认为“秋天”是一个关乎文化和心灵的词汇。真正的秋天,在时间的远方,在古老的典籍里,在脆薄的纸页间。从屈原写下“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”开始,从庾信写下“树树秋声,山山寒色”开始,从马致远写下那首著名的小令《天净沙 秋思》开始,秋天就有了另外一种形式。她不仅仅是时间的概念,我们古老中国的秋天,其实住在诗行里,住在文字里,住在游子绵长的乡愁里。

(7)现在,在我看来秋天已是一种气象了,像一条流到开阔处的大河,像一座到了深秋的寒山,白云生处有人家。秋天也是一个放下成见的人,不再愤怒不再计较不再轻易害怕未知的人生。在秋天里,我愿意将心安放下来,将那些生命里的烦扰理清。我要只留下爱和深思,秋天到来的时候,我愿意是一棵落尽繁花的树。

18.第(2)段和第(5)段在文章的结构上有什么作用?(4分)

19.品味文中加线的两句,简析它们在语言表达上的效果及作者这样写的用意。(6分)

①

②

20.联系全文,指出作者所说的“秋天的内涵”具体指哪些内容。(4分)

21.文章最后两句话表达了作者什么样的思想感情?(4分)

( 四 ) 阅读下面一篇文章,完成22——25题。(16分)

等 雪 唐 敏

这是我在上海,遇到一场大雪后听说的事,上海是一座远离大自然的城市,是一座人满为患、疲乏和苍老的大城市,但我却听到了这个最富有自然气息的传说——等雪。当然,说雪在等雪的人说得极为简单。江南大城市里的雪是留不长久的,像无数匆匆路过上海的外地人,雪过上一夜,至多两夜便离去了。这次雪下来三天了,屋顶上还停满了雪,于是说话的上海人望望窗外的雪,说:“呵,雪在等雪呢。”这种说法像清澈的冷风吹过我的心头,清凉得异常醒目。于是我问:“雪怎么会等雪呢?”好几个人回答我:“哪,是这样的,它也要找个伴呢,等下场雪来了一同去。”

我想不到在上海藏着关于雪的这样好的传说。雪不是为人类预兆丰年的,也不是人类粮食——庄稼的被子,更不是天上落下来的面粉或糯米粉。雪就是雪,雪等的盼的是雪,与人类无关。雪的思维就是如此简单,如同它简单的传说。这传说如此精确地表达了雪的心情,因为江南的雪是短暂的,再也没有比江南的雪要等雪伴更困难的事了,所以江南的雪的爱情故事,才会埋藏在毫无自然气息的大都市上海之中。

雪对我是亲切的。我在农村插队时,遇到过一场南方罕见的大雪。下雪的那夜,我独自一人睡在农民土屋的楼上。所谓楼上,就是人字梁的三角架里,三角架的空洞处,用竹篾条粗心地挡一挡。早上醒来时,屋外一片灿烂的晴光,我以为太阳出来了。仔细一看,天还早,是强烈的雪光唤醒了我。从人字梁的三角形大洞外边,飘进来无声的小雪花,它们停在我的被子上,停要楼板上,停在我乌黑的头发上,除了我的脸上,雪停不住,化成湿湿的潮气。一层绒毛般轻盈的、极薄的雪盖住了我。小雪花一落到我的脸上,就像被烫了一下,它尖尖的角便刺我一下,想跳开去,但已经融化了。我清楚地看着它们六角形的花样,在瞬间消逝。我还用眼角斜斜地看着自己头发上的那层发着蓝色光芒的薄雪,我不敢动一动,怕破坏了雪对我的抚爱和打扮。当我最终不得不起身时,长头发披落下来,我的脸和脖颈第一次感到了头号发是这样的冷,冷得彻骨的清凉。雪妆一下子全消失了,在我的身上化成热的雾气。

不过,那时候我还根本不懂雪会等雪的传说,我只是奇怪雪是最冷的东西,却表现出最火热的情绪。当时我明白的只是一件事,明白了为什么关汉卿在写《窦娥冤》的时候,会把热血和天上的雪联系在一起。童年看戏的时候,最想不通的就是热血化雪的联想是如何得到的。原来,雪真的是热的。

不过,我常叹息雪的热情太短暂,带来的却是长时间的寒冷。由于寒冷过于强大,以至人们彻底忘记了雪的热情,一谈起雪,都说冷。现在听到了等雪的传说,我沉默良久,世界上能让肉体感觉到的热,都是会消逝的。不消逝的热是不能用人的手来感觉的。不消逝的是等,是盼,江南是温湿之地,雪像梦一样容易消逝,就是这样雪,在短暂的生命中还不放弃等待和盼望,雪真是世界上最热情的造物。

于是我热切地盼望眼前的这场雪真能等到下一场雪。每天我都注视着屋顶上日渐消瘦的雪,每天都没有再下雪,雪病了,发黄、发黑,像枯萎下去的植物。它的伴还没来。雪渐渐地少下去,小下去,像一位乘船远去的朋友。到最后在最冷的朝北的瓦檐缝里,雪消失了,但是雪的伴还是没有来。这情景好像看着一个活人渐渐地死去,好像合上一本书,雪等雪的经历就这样变成传说,留在人们的口中。

的确,并非所有的盼望都能如愿,但这场雪坚持了这么久才消融殆尽,它把等和盼留在上海的每个屋顶,就像它最初降临的样子。在整个冬季里,这份等待和盼望的热情都不会走。

记得在大雪化尽的前夜,夜半我惊醒过来,因为我听到了暴雨一样的声音,这强烈、急骤的雨声只有炎热的夏季才会有,而且玻璃窗上真实无妄地溅满了夏季暴雨那样饱满的雨珠。我渐渐明白过来,这是在化雪。雪如此要强,就是融化也在夜晚无人时。雪没有等到雪,它是难过的,当它不得不孤单地离去时,它痛哭了,它最后的眼泪还是那样滚烫,像夏天的暴雨。

(选自《中国当代散文》,有删改)

22.下列对文章内容的赏析,不正确的两项是(4分)

A.文章借“雪化”这一简单的自然景观,赋予雪以感情,塑造了一个有血有肉,有情有义的艺术形象。

B.文章在赞美“雪等雪”这一富有自然气息的传说的同时,对上海人满为患、缺乏自然气息的现状也流露出了一些不满情绪。

C.从“雪等雪”的传说中,作者明白了关汉卿在写《窦娥冤》的时候,为什么把热血和天上的雪联系在一起。

D.“病了”等词语,运用拟人手法,写出了雪在等待伙伴那种因焦灼而渐渐憔悴的形态。

E.文章结尾描绘了一幅“夜半雪化”图,大雪等雪未得而“痛哭”,让人顿生爱怜之情,同时对没来之雪感到气愤。

答案:【 】【 】

23.在“雪等雪”的传说中,作者赋予雪哪些品质?(4分)

答:

。

24.文章说“我想不到在上海藏着关于雪的这样好的传说”,①这个传说好在哪里?②作者为什么说“想不到”?(4分)

答:

25.作者详写在农村插队时遇到大雪的经历,意图是什么?(4分)

答:

。

三.表达与交流(60分)

26.阅读下列材料,按要求作文

我难以忘记1980年冬天最初读到《伊豆的歌女》时的情景,当时我20岁,我是在浙江宁波靠近甬江的一间昏暗的公寓里与川端康成相遇。——余华《温暖的旅程》

一定不能停止阅读,只有阅读,才会进步。——韩寒《写给每一个自己》

据说在每个犹太人家里,当小孩稍微懂事的时候,母亲就会翻开书本,滴一些蜂蜜在上面,然后叫小孩去闻书本上的蜂蜜。这仪式的用意不言而喻:书本是甜的。一个人年轻的时候读了哪些书、又是怎么读的,也许会影响他的一生。他的心灵空间和人文视野,他的价值取向和精神生活,他的文化胸襟和审美情趣等等,都可能是在此基础上发生发展起来的。请以“我的读书生活”为题,写一篇800字以上的记叙文。

成都铁中2011-2012学年(下)高2014级4月期中检测试题答案

语 文

(二)、名篇名句(7分)

)

16.(1)但是当他们对所接触的事物感到高兴,一时感到自得,便感到高兴和满足,不知道老年即将要到来。

(2)何况人的寿命长短听凭造化决定,最后归结于消灭。古人说:“死生也是人生的一件大事啊!”怎么能不令人痛惜呢!

17.示例:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

(选择其它句子分析,言之成理皆可)

同课章节目录