2012年中考历史热点国共关系

文档属性

| 名称 | 2012年中考历史热点国共关系 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 89.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-05-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

国共关系

【时事链接】

2011年6月11日,第三届海峡论坛在福建厦门国际会展中心开幕。中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林出席开幕式,并宣布第三届海峡论坛开幕。中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任王毅致欢迎辞,中国国民党副主席曾永权也在开幕式上致辞。本届论坛围绕“聚焦基层、共享成果”的主议题,规划了5大板块、13大项活动;内容更加贴近“草根”需求,包括百个家庭联谊、亲子阅读交流、烹饪大赛、体育竞技、影视展映展播等基层民众喜闻乐见的活动;其中,台湾特色庙会、台湾县市推介、两岸乡镇对接等活动是本届论坛适应台湾基层民众需求的特别安排。作为迄今为止两岸规模最大、参与人数最多、参与界别最广泛、涉及范围最广的民间交流盛会,海峡论坛的“民间性、草根性、广泛性”定位,获得两岸基层民众的广泛认同。本届海峡论坛将聚焦民生议题,安排的活动项目更加贴近民众。

【线索梳理】

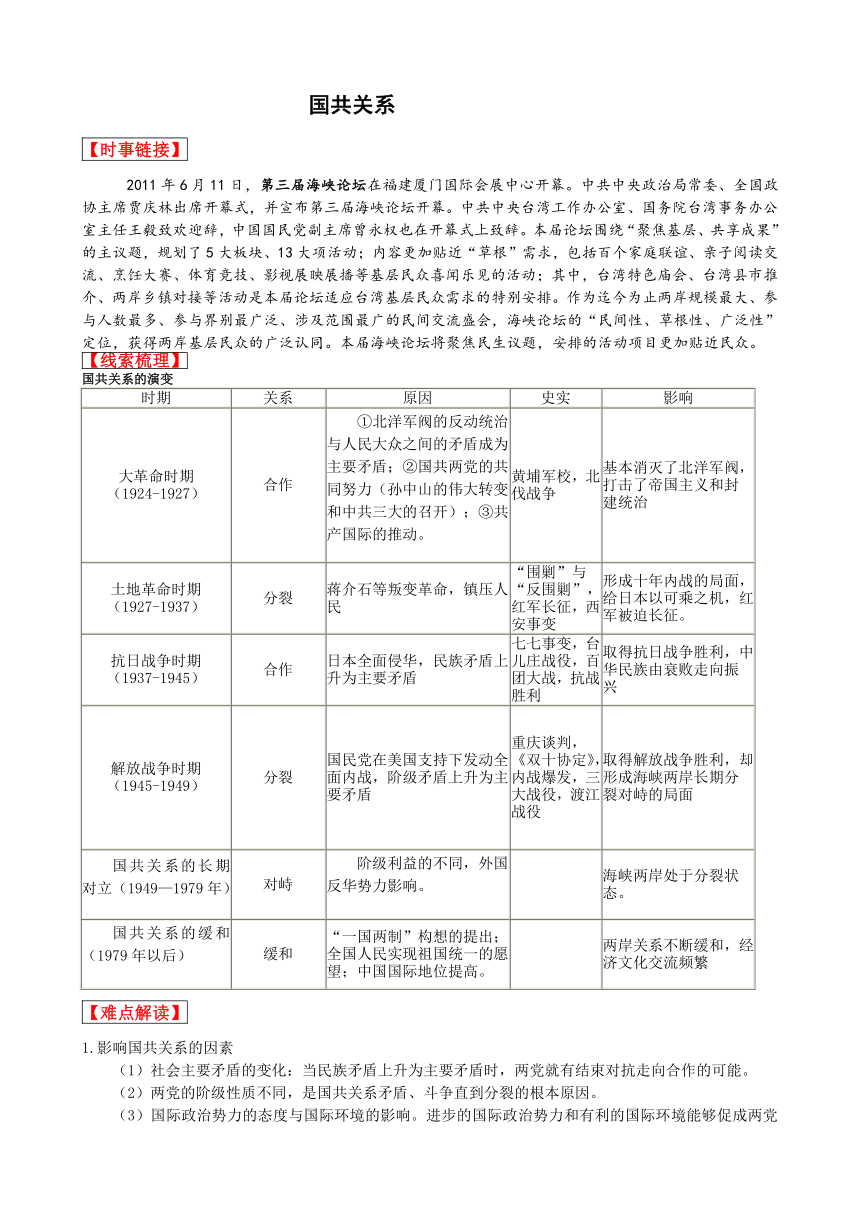

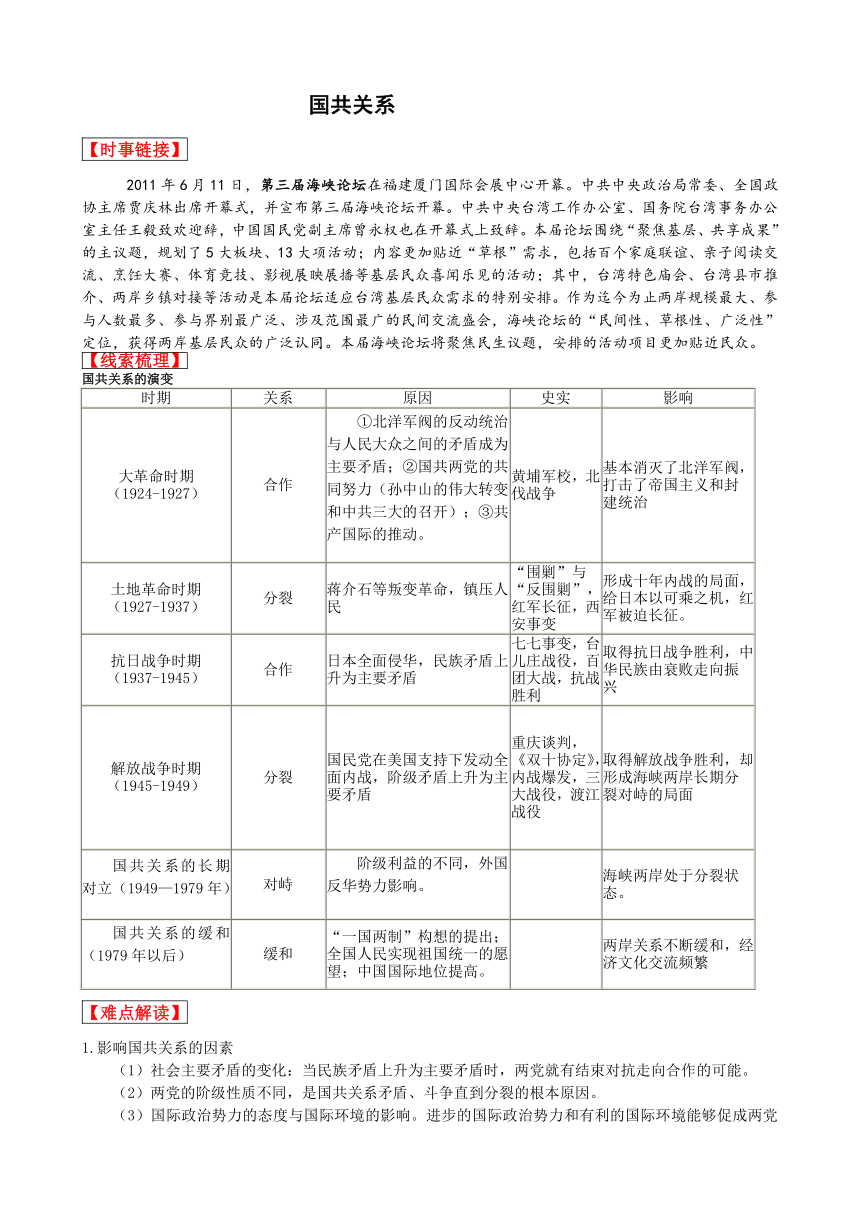

国共关系的演变

时期 关系 原因 史实 影响

大革命时期(1924-1927) 合作 ①北洋军阀的反动统治与人民大众之间的矛盾成为主要矛盾;②国共两党的共同努力(孙中山的伟大转变和中共三大的召开);③共产国际的推动。 黄埔军校,北伐战争 基本消灭了北洋军阀,打击了帝国主义和封建统治

土地革命时期(1927-1937) 分裂 蒋介石等叛变革命,镇压人民 “围剿”与“反围剿”,红军长征,西安事变 形成十年内战的局面,给日本以可乘之机,红军被迫长征。

抗日战争时期(1937-1945) 合作 日本全面侵华,民族矛盾上升为主要矛盾 七七事变,台儿庄战役,百团大战,抗战胜利 取得抗日战争胜利,中华民族由衰败走向振兴

解放战争时期(1945-1949) 分裂 国民党在美国支持下发动全面内战,阶级矛盾上升为主要矛盾 重庆谈判,《双十协定》,内战爆发,三大战役,渡江战役 取得解放战争胜利,却形成海峡两岸长期分裂对峙的局面

国共关系的长期对立(1949—1979年) 对峙 阶级利益的不同,外国反华势力影响。 海峡两岸处于分裂状态。

国共关系的缓和(1979年以后) 缓和 “一国两制”构想的提出;全国人民实现祖国统一的愿望;中国国际地位提高。 两岸关系不断缓和,经济文化交流频繁

【难点解读】

1.影响国共关系的因素

(1)社会主要矛盾的变化:当民族矛盾上升为主要矛盾时,两党就有结束对抗走向合作的可能。

(2)两党的阶级性质不同,是国共关系矛盾、斗争直到分裂的根本原因。

(3)国际政治势力的态度与国际环境的影响。进步的国际政治势力和有利的国际环境能够促成两党之间的合作;反之,反动的国际政治势力的插手,又会加速两党关系的破裂。

2.国共关系的认识启示

特点:1924—1949年,国共关系呈现“合作—分裂—再合作—再分裂”的曲折发展历程。

“分则两伤”:十年内战时期,国民党对根据地进行“围剿”,导致日本帝国主义乘隙而入,严重影响了中华民族独立,给中国带来了深重灾难;抗战胜利后,国民党发动内战最终败逃台湾,海峡两岸长期对峙,致使中华民族至今尚未完成统一大业。可见国共分裂严重影响国家独立统一、综合国力增强和国际地位提高。但是,我们应明白国民党是挑起分裂的罪魁。

“合则两利”:大革命时期,中国人民和北洋军阀的矛盾成为主要矛盾,以国共合作为基础的各革命阶级团结奋战,基本推翻了北洋军阀的反动统治;30年代,日本侵华威胁到整个中华民族的生存,国共两党再次合作,进行全民族的共同抗战,中国人民才取得了近百年来第一次反帝斗争的完全胜利。

总之,合则有利于民族的兴旺和崛起,分则对中华民族来说是战争和灾难,两党为了民族利益应再次合作,为实现祖国统一大业,作出应有的贡献。

3.国共两次合作的异同点

相同点:

(1)都发生在半殖民地半封建社会环境里,都面临共同的强大敌人。

(2)都是在中共的推动下,共产国际的积极促成下实现的。

(3)都经历了复杂的内部斗争,其焦点是阶级利益支配下的领导权问题。

(4)都大大推进了中国革命的发展。

不同点:

(1)背景不同:前者是封建军阀割据,阶级矛盾尖锐;后者是中日民族矛盾已成为最主要的社会矛盾,中华民族处于亡国灭种的生死关头。

(2)合作对象有异:前者是以孙中山为首的国民党,后者是以蒋介石为首的国民党亲英美派。

(3)政治基础不同:前者是新三民主义,后者是共同抗日。

(4)斗争对象不同:前者要打倒北洋军阀,后者要打倒日本帝国主义,赢得民族解放。

(5)合作方式不同:前者是党内合作,共产党员以个人身份加入国民党;后者是党外合作,双方各有自己的政权、军队和地盘,即没有一个统一的正式的组织机构,也没有一个两党都承认的正式的政治纲领。

(6)合作的阶级基础有异:前者是民族资产阶级、小资产阶级、工人阶级和农民阶级;后者包括一切赞成抗日的阶级和阶层,具有广泛的民族性。

(7)中共对领导权的态度和斗争策略不同:前者不重视甚至放弃领导权,以退让求团结;后者坚持领导权,以斗争求团结。

(8)作用和结果有异;前者推动工农运动发展,保证了北伐战争胜利进军,但国民党右派叛变革命,合作破裂,大革命失败;后者坚持到抗战胜利,成为抗战胜利的保证。

【试题预测】

1.新三民主义中的民权主义与旧三民主义中的民权主义相比突出的变化是( )

A.强调反对帝国主义 B.强调反对君主专制,建立民主共和国

C.突出国内各民族的自由平等 D.增加了“节制资本”的内容

2.学校准备举办“1919—1949年国共关系图片展”。下面这张图片应归属的栏目是( )

黄埔陆军军官学校

A. 国民革命,打倒军阀 B. 十年对峙,战火连绵

C. 八年抗战,同仇敌忾 D. 解放战争,革命胜利

3.毛泽东在《论持久战》中写道:“每个月打得一个较大的胜仗,如平型关、台儿庄一类的,就能大大地沮丧敌人的精神,振起我军的士气,号召世界的声援。”其中台儿庄战役是 ( )

A. 抗战以来的重大胜利 B. 抗日战争的转折点

C. 抗战以来的第一次大捷 D. 抗日战争的胜利

4.下图反映的历史事件中,中共的目的是 ( )

A.中共想假和谈,真内战 B. 同国民党商讨抗日合作策略

C.揭穿蒋介石假和平的阴谋 D.加强与美国的合作

5.下图,毛泽东和蒋介石在重庆的这次合影,曾使无数国人充满希望。当时,全国人民普遍希望( )

A.外争国权,内除国贼 B.打倒列强,铲除军阀

C.停止内战,一致抗日 D.团结民主,和平建国

6.西安事变与重庆谈判都是中国近代史上的重大历史事件,两者的相同点有( )

①张学良都直接参与其中 ②中国共产党都作出了积极的努力

③都初步出现了有利于中华民族的局面 ④都预示着团结抗日新局面的到来

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

二、非选择题

7.探究问题。

新中国成立以来,党和政府一直致力于完成祖国统一大业。

1955年,周恩来总理在亚非会议上的和平建议及在人大常委会上的报告,提出了和平解放台湾的对台工作方针。

1979 年元旦,为了尽早解决台湾问题,实现祖国统一大业,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,郑重宣告了和平统一祖国的大政方针。

(1)材料反映出党和政府对台方针发生了怎样的变化?

(2)请结合所学的中外现代史相关知识,概述党和政府在1979 年提出对台方针的背景。

【试题预测】

1.C2.A3.A4.C5.D6.D

二、非选择题

7.(1)由和平解放到和平统一。(2)中国在联合国合法席位的恢复,提高了国际地位;中美关系正常化,美国承认台湾是中国不可分割的一部分:实现祖国统一,是中华儿女的共同愿望;实行改革开放,社会主义现代化建设进入新时期;和平与发展逐渐成为时代的主题;经济全球化的发展趋势。

【时事链接】

2011年6月11日,第三届海峡论坛在福建厦门国际会展中心开幕。中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林出席开幕式,并宣布第三届海峡论坛开幕。中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任王毅致欢迎辞,中国国民党副主席曾永权也在开幕式上致辞。本届论坛围绕“聚焦基层、共享成果”的主议题,规划了5大板块、13大项活动;内容更加贴近“草根”需求,包括百个家庭联谊、亲子阅读交流、烹饪大赛、体育竞技、影视展映展播等基层民众喜闻乐见的活动;其中,台湾特色庙会、台湾县市推介、两岸乡镇对接等活动是本届论坛适应台湾基层民众需求的特别安排。作为迄今为止两岸规模最大、参与人数最多、参与界别最广泛、涉及范围最广的民间交流盛会,海峡论坛的“民间性、草根性、广泛性”定位,获得两岸基层民众的广泛认同。本届海峡论坛将聚焦民生议题,安排的活动项目更加贴近民众。

【线索梳理】

国共关系的演变

时期 关系 原因 史实 影响

大革命时期(1924-1927) 合作 ①北洋军阀的反动统治与人民大众之间的矛盾成为主要矛盾;②国共两党的共同努力(孙中山的伟大转变和中共三大的召开);③共产国际的推动。 黄埔军校,北伐战争 基本消灭了北洋军阀,打击了帝国主义和封建统治

土地革命时期(1927-1937) 分裂 蒋介石等叛变革命,镇压人民 “围剿”与“反围剿”,红军长征,西安事变 形成十年内战的局面,给日本以可乘之机,红军被迫长征。

抗日战争时期(1937-1945) 合作 日本全面侵华,民族矛盾上升为主要矛盾 七七事变,台儿庄战役,百团大战,抗战胜利 取得抗日战争胜利,中华民族由衰败走向振兴

解放战争时期(1945-1949) 分裂 国民党在美国支持下发动全面内战,阶级矛盾上升为主要矛盾 重庆谈判,《双十协定》,内战爆发,三大战役,渡江战役 取得解放战争胜利,却形成海峡两岸长期分裂对峙的局面

国共关系的长期对立(1949—1979年) 对峙 阶级利益的不同,外国反华势力影响。 海峡两岸处于分裂状态。

国共关系的缓和(1979年以后) 缓和 “一国两制”构想的提出;全国人民实现祖国统一的愿望;中国国际地位提高。 两岸关系不断缓和,经济文化交流频繁

【难点解读】

1.影响国共关系的因素

(1)社会主要矛盾的变化:当民族矛盾上升为主要矛盾时,两党就有结束对抗走向合作的可能。

(2)两党的阶级性质不同,是国共关系矛盾、斗争直到分裂的根本原因。

(3)国际政治势力的态度与国际环境的影响。进步的国际政治势力和有利的国际环境能够促成两党之间的合作;反之,反动的国际政治势力的插手,又会加速两党关系的破裂。

2.国共关系的认识启示

特点:1924—1949年,国共关系呈现“合作—分裂—再合作—再分裂”的曲折发展历程。

“分则两伤”:十年内战时期,国民党对根据地进行“围剿”,导致日本帝国主义乘隙而入,严重影响了中华民族独立,给中国带来了深重灾难;抗战胜利后,国民党发动内战最终败逃台湾,海峡两岸长期对峙,致使中华民族至今尚未完成统一大业。可见国共分裂严重影响国家独立统一、综合国力增强和国际地位提高。但是,我们应明白国民党是挑起分裂的罪魁。

“合则两利”:大革命时期,中国人民和北洋军阀的矛盾成为主要矛盾,以国共合作为基础的各革命阶级团结奋战,基本推翻了北洋军阀的反动统治;30年代,日本侵华威胁到整个中华民族的生存,国共两党再次合作,进行全民族的共同抗战,中国人民才取得了近百年来第一次反帝斗争的完全胜利。

总之,合则有利于民族的兴旺和崛起,分则对中华民族来说是战争和灾难,两党为了民族利益应再次合作,为实现祖国统一大业,作出应有的贡献。

3.国共两次合作的异同点

相同点:

(1)都发生在半殖民地半封建社会环境里,都面临共同的强大敌人。

(2)都是在中共的推动下,共产国际的积极促成下实现的。

(3)都经历了复杂的内部斗争,其焦点是阶级利益支配下的领导权问题。

(4)都大大推进了中国革命的发展。

不同点:

(1)背景不同:前者是封建军阀割据,阶级矛盾尖锐;后者是中日民族矛盾已成为最主要的社会矛盾,中华民族处于亡国灭种的生死关头。

(2)合作对象有异:前者是以孙中山为首的国民党,后者是以蒋介石为首的国民党亲英美派。

(3)政治基础不同:前者是新三民主义,后者是共同抗日。

(4)斗争对象不同:前者要打倒北洋军阀,后者要打倒日本帝国主义,赢得民族解放。

(5)合作方式不同:前者是党内合作,共产党员以个人身份加入国民党;后者是党外合作,双方各有自己的政权、军队和地盘,即没有一个统一的正式的组织机构,也没有一个两党都承认的正式的政治纲领。

(6)合作的阶级基础有异:前者是民族资产阶级、小资产阶级、工人阶级和农民阶级;后者包括一切赞成抗日的阶级和阶层,具有广泛的民族性。

(7)中共对领导权的态度和斗争策略不同:前者不重视甚至放弃领导权,以退让求团结;后者坚持领导权,以斗争求团结。

(8)作用和结果有异;前者推动工农运动发展,保证了北伐战争胜利进军,但国民党右派叛变革命,合作破裂,大革命失败;后者坚持到抗战胜利,成为抗战胜利的保证。

【试题预测】

1.新三民主义中的民权主义与旧三民主义中的民权主义相比突出的变化是( )

A.强调反对帝国主义 B.强调反对君主专制,建立民主共和国

C.突出国内各民族的自由平等 D.增加了“节制资本”的内容

2.学校准备举办“1919—1949年国共关系图片展”。下面这张图片应归属的栏目是( )

黄埔陆军军官学校

A. 国民革命,打倒军阀 B. 十年对峙,战火连绵

C. 八年抗战,同仇敌忾 D. 解放战争,革命胜利

3.毛泽东在《论持久战》中写道:“每个月打得一个较大的胜仗,如平型关、台儿庄一类的,就能大大地沮丧敌人的精神,振起我军的士气,号召世界的声援。”其中台儿庄战役是 ( )

A. 抗战以来的重大胜利 B. 抗日战争的转折点

C. 抗战以来的第一次大捷 D. 抗日战争的胜利

4.下图反映的历史事件中,中共的目的是 ( )

A.中共想假和谈,真内战 B. 同国民党商讨抗日合作策略

C.揭穿蒋介石假和平的阴谋 D.加强与美国的合作

5.下图,毛泽东和蒋介石在重庆的这次合影,曾使无数国人充满希望。当时,全国人民普遍希望( )

A.外争国权,内除国贼 B.打倒列强,铲除军阀

C.停止内战,一致抗日 D.团结民主,和平建国

6.西安事变与重庆谈判都是中国近代史上的重大历史事件,两者的相同点有( )

①张学良都直接参与其中 ②中国共产党都作出了积极的努力

③都初步出现了有利于中华民族的局面 ④都预示着团结抗日新局面的到来

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

二、非选择题

7.探究问题。

新中国成立以来,党和政府一直致力于完成祖国统一大业。

1955年,周恩来总理在亚非会议上的和平建议及在人大常委会上的报告,提出了和平解放台湾的对台工作方针。

1979 年元旦,为了尽早解决台湾问题,实现祖国统一大业,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,郑重宣告了和平统一祖国的大政方针。

(1)材料反映出党和政府对台方针发生了怎样的变化?

(2)请结合所学的中外现代史相关知识,概述党和政府在1979 年提出对台方针的背景。

【试题预测】

1.C2.A3.A4.C5.D6.D

二、非选择题

7.(1)由和平解放到和平统一。(2)中国在联合国合法席位的恢复,提高了国际地位;中美关系正常化,美国承认台湾是中国不可分割的一部分:实现祖国统一,是中华儿女的共同愿望;实行改革开放,社会主义现代化建设进入新时期;和平与发展逐渐成为时代的主题;经济全球化的发展趋势。

同课章节目录