人教版 一年级音乐上册 《演唱 大鼓和小鼓》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版 一年级音乐上册 《演唱 大鼓和小鼓》教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 950.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-07-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课 题 《大鼓和小鼓》

1.指导思想与理论依据

理论依据:《课标》指出:根据低年级学生以形象思维为主和活泼好动、模仿力强的特点,善于利用儿童的自然嗓音和灵巧形体,采用歌、舞、图片、游戏等相结合的综合手段,进行直观教学。 我的教学思想:低年级学生以唱会歌,唱好歌为主要目标,老师引导学生在实践中更准确的感知音乐要素,感受歌曲的风格,体验音乐的魅力。

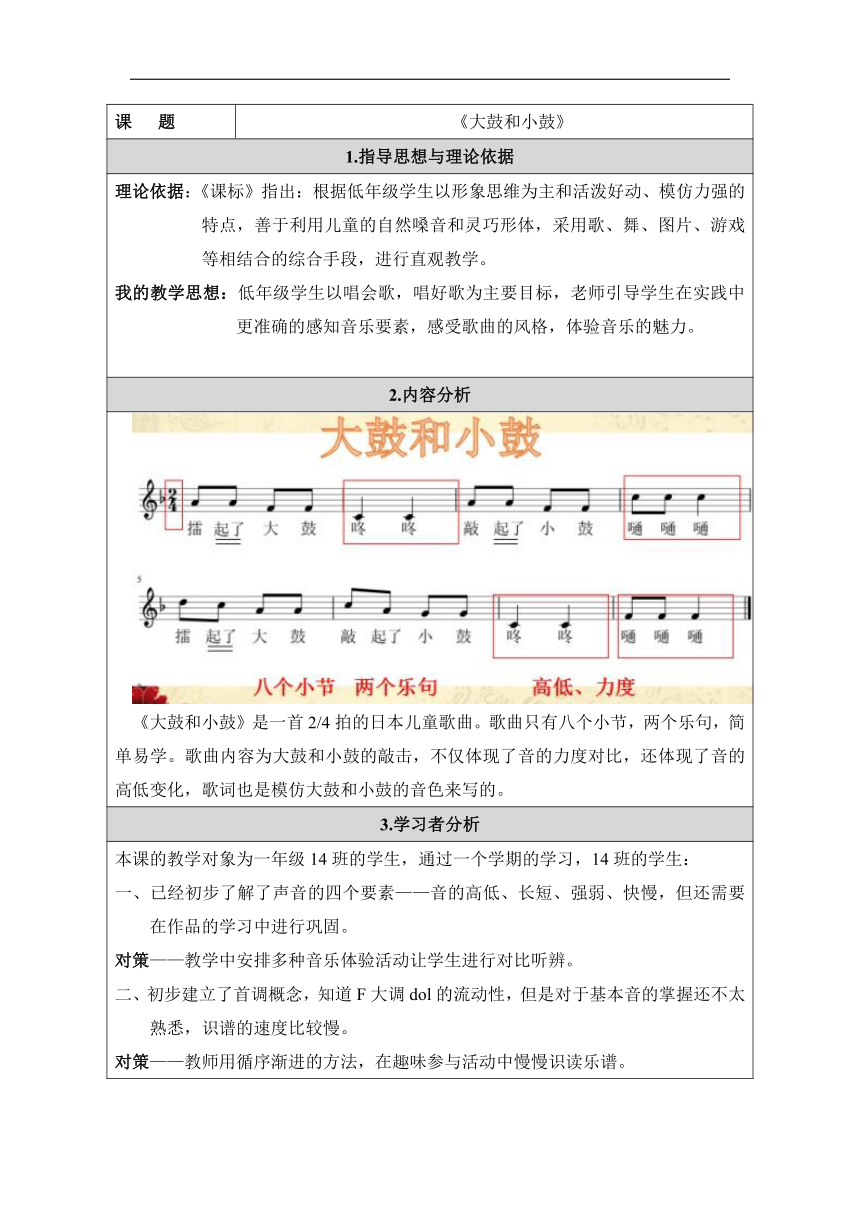

2.内容分析

《大鼓和小鼓》是一首2/4拍的日本儿童歌曲。歌曲只有八个小节,两个乐句,简单易学。歌曲内容为大鼓和小鼓的敲击,不仅体现了音的力度对比,还体现了音的高低变化,歌词也是模仿大鼓和小鼓的音色来写的。

3.学习者分析

本课的教学对象为一年级14班的学生,通过一个学期的学习,14班的学生: 一、已经初步了解了声音的四个要素——音的高低、长短、强弱、快慢,但还需要在作品的学习中进行巩固。

对策——教学中安排多种音乐体验活动让学生进行对比听辨。

二、初步建立了首调概念,知道F大调dol的流动性,但是对于基本音的掌握还不太熟悉,识谱的速度比较慢。

对策——教师用循序渐进的方法,在趣味参与活动中慢慢识读乐谱。

三、有良好的演唱习惯和一定的听唱能力,但是音准和音色还需要加强。

对策:在唱谱中解决音准问题,在歌曲的表现活动中修饰音色。

四、喜欢参与各种音乐活动,有一定的探索和表现的欲望。但是准确性和规范性还需要加强。

对策——充分调动学生的参与热情,让他们在音乐活动中进行探索和表现,在活动前提出要求,活动后有评价。

4.教学目标(含重、难点)

教学目标: 一、“情感态度与价值观”:学生通过参与音乐活动喜爱音乐,掌握音乐的基本知识和技能,了解音乐文化的多样性。

二、“过程与方法”: 在聆听、对比、体验、模仿、探究、合作中学会歌曲。

三、“知识与技能”: 1、感知音的高低、强弱、音色的变化。

2、能够用自然、有弹性的声音演唱歌曲。

3、了解日本太鼓。

教学重点:用自然、有弹性的声音演唱歌曲《大鼓和小鼓》。

教学难点:在听唱活动中,表现声音的高低变化。

5.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图,含板书设计)

教学过程: 趣味导入

从上节课学的《布谷》导入

教师模仿布谷鸟叫声,学生听辨出叫声的高低。

听辨提琴的声音高低

教师通过“库乐队”软件,让学生亲自触摸大、小提琴琴弦,听辨两种乐器的声音高低特点。

听辨鼓的声音高低

教师敲击藏在钢琴后面的鼓,让学生听辨鼓声的高低并展示两种鼓检验答案。

设计意图:用已学导入新课,凸显知识的连贯性。通过对比的方法听辨音高,既能吸引学生的注意力,增加学生的学习兴趣,同时又让学生获得了良好的体验感知。

二、新课教学

初听,听辨歌曲中是怎样模仿大鼓和小鼓的声音的?

板书答案:大鼓——咚咚 小鼓——嗵嗵嗵

贴节奏卡片

请同学们把节奏卡片对应的贴到大鼓声和小鼓声的上面,师生接龙读准鼓声的节奏。

设计敲鼓动作

结合歌词,体会强弱,请同学们为敲大鼓和小鼓设计动作,并随音乐按节奏进行模仿敲击,既熟悉了旋律又熟悉了唱鼓的节奏。

请学生为歌曲取一个好听的名字,明确课题。

识读四小节乐谱

(1)教师完整唱旋律,学生听辨出都唱了哪几个小音符,教师板书字母谱。学生从所有字母谱中圈出表现鼓声的三个音符。

(2)教师指导学生识读四处鼓声的音符,贴好卡片并唱准。

(3)师生接龙唱谱,学生只唱四处鼓声的旋律。

加词演唱,记忆歌词,完整演唱。

加上敲鼓动作,对比大小鼓声的高低和强弱。

设计意图:通过聆听、对比、模仿、合作等方法学会歌曲,唱好歌曲。

三、表现歌曲

1、鼓声伴奏演唱

学生演唱歌曲,教师在唱到大鼓和小鼓的地方分别敲击大鼓和小鼓,激发学生的表现欲望。

探索表现声音强弱和高低的方法。

学生利用自己的身体和身边的资源,探索可以用来表现声音的高低和强弱的方法,可以互相讨论。

学生汇报自己的探究结果,教师予以指导、师生进行评价。

4、全员参与,用同学们提供的方式来表现歌曲。

设计意图:让学生通过探究,表现音的高低和强弱,进行综合性表演。

介绍日本的太鼓

设计意图:通过图文、视频介绍日本的太鼓,激发学生学习兴趣,丰富学生的知识。

板书设计:

6.学习效果评价设计

教学评价方式:?针对学习内容和学习过程,通过师评,生评,师生互评等方式来评价,以鼓励、表扬为主,以音乐基本目标的实现为出发点,进行综合评价。 教学评价点: 学生能否结合课上的问题进行思考和回答;学生能否用自己的演唱准确表达歌曲情绪;学生能否用合适的表现声音高低的方法进行综合表演。

7.教学设计特色说明与教学反思(300-500字)

教学设计特色: 1、注重学生的参与、体验。在导入环节,让学生亲自选择不同的提琴、触摸琴弦,听辨声音的高低;学会歌曲后又让学生利用自己的身体和身边的资源探究可以表现声音的高低的方法,发挥了学生学习的自主性。

2、采用多种适合低段学生的教学手段,调动他们学习的积极性。我利用“库乐队”电子软件,让学生趣味感知了大小提琴的音色特点和声音的高低;在听辨鼓声的高低时,我先把鼓藏了起来,增加了学习的趣味性,同时也让学生只专注用耳朵听。我利用教室中的资源——小凳子,和生活中的资源——同学们自己的身体发出的声响,让学生自己探究表现声音高低的方法。这些符合一年级孩子好动、好玩的特点,抓住低学段的特点进行教学。

教学反思: 本课教学中,孩子们的参与性特别高,整堂课的专注力特别好,因为教学设计中环环相扣,每一环节都有思考,都有活动。孩子们都能听辨出音的高低,并能探索出表现声音高低的方法,但是在活动中,有个别孩子的严谨性需要加强,只顾的玩儿,忘记了学习任务,以后教师可以分小组活动,这样小组中就会互相监督,互相督促。孩子们在学习中,很快的记住曲调和歌词,能随着音乐有表情的演唱歌曲,但是在识读乐谱过程中,有一部分学生还是有困难的,在平时的教学中,教师还应当加强F大调识谱的练习。

1.指导思想与理论依据

理论依据:《课标》指出:根据低年级学生以形象思维为主和活泼好动、模仿力强的特点,善于利用儿童的自然嗓音和灵巧形体,采用歌、舞、图片、游戏等相结合的综合手段,进行直观教学。 我的教学思想:低年级学生以唱会歌,唱好歌为主要目标,老师引导学生在实践中更准确的感知音乐要素,感受歌曲的风格,体验音乐的魅力。

2.内容分析

《大鼓和小鼓》是一首2/4拍的日本儿童歌曲。歌曲只有八个小节,两个乐句,简单易学。歌曲内容为大鼓和小鼓的敲击,不仅体现了音的力度对比,还体现了音的高低变化,歌词也是模仿大鼓和小鼓的音色来写的。

3.学习者分析

本课的教学对象为一年级14班的学生,通过一个学期的学习,14班的学生: 一、已经初步了解了声音的四个要素——音的高低、长短、强弱、快慢,但还需要在作品的学习中进行巩固。

对策——教学中安排多种音乐体验活动让学生进行对比听辨。

二、初步建立了首调概念,知道F大调dol的流动性,但是对于基本音的掌握还不太熟悉,识谱的速度比较慢。

对策——教师用循序渐进的方法,在趣味参与活动中慢慢识读乐谱。

三、有良好的演唱习惯和一定的听唱能力,但是音准和音色还需要加强。

对策:在唱谱中解决音准问题,在歌曲的表现活动中修饰音色。

四、喜欢参与各种音乐活动,有一定的探索和表现的欲望。但是准确性和规范性还需要加强。

对策——充分调动学生的参与热情,让他们在音乐活动中进行探索和表现,在活动前提出要求,活动后有评价。

4.教学目标(含重、难点)

教学目标: 一、“情感态度与价值观”:学生通过参与音乐活动喜爱音乐,掌握音乐的基本知识和技能,了解音乐文化的多样性。

二、“过程与方法”: 在聆听、对比、体验、模仿、探究、合作中学会歌曲。

三、“知识与技能”: 1、感知音的高低、强弱、音色的变化。

2、能够用自然、有弹性的声音演唱歌曲。

3、了解日本太鼓。

教学重点:用自然、有弹性的声音演唱歌曲《大鼓和小鼓》。

教学难点:在听唱活动中,表现声音的高低变化。

5.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图,含板书设计)

教学过程: 趣味导入

从上节课学的《布谷》导入

教师模仿布谷鸟叫声,学生听辨出叫声的高低。

听辨提琴的声音高低

教师通过“库乐队”软件,让学生亲自触摸大、小提琴琴弦,听辨两种乐器的声音高低特点。

听辨鼓的声音高低

教师敲击藏在钢琴后面的鼓,让学生听辨鼓声的高低并展示两种鼓检验答案。

设计意图:用已学导入新课,凸显知识的连贯性。通过对比的方法听辨音高,既能吸引学生的注意力,增加学生的学习兴趣,同时又让学生获得了良好的体验感知。

二、新课教学

初听,听辨歌曲中是怎样模仿大鼓和小鼓的声音的?

板书答案:大鼓——咚咚 小鼓——嗵嗵嗵

贴节奏卡片

请同学们把节奏卡片对应的贴到大鼓声和小鼓声的上面,师生接龙读准鼓声的节奏。

设计敲鼓动作

结合歌词,体会强弱,请同学们为敲大鼓和小鼓设计动作,并随音乐按节奏进行模仿敲击,既熟悉了旋律又熟悉了唱鼓的节奏。

请学生为歌曲取一个好听的名字,明确课题。

识读四小节乐谱

(1)教师完整唱旋律,学生听辨出都唱了哪几个小音符,教师板书字母谱。学生从所有字母谱中圈出表现鼓声的三个音符。

(2)教师指导学生识读四处鼓声的音符,贴好卡片并唱准。

(3)师生接龙唱谱,学生只唱四处鼓声的旋律。

加词演唱,记忆歌词,完整演唱。

加上敲鼓动作,对比大小鼓声的高低和强弱。

设计意图:通过聆听、对比、模仿、合作等方法学会歌曲,唱好歌曲。

三、表现歌曲

1、鼓声伴奏演唱

学生演唱歌曲,教师在唱到大鼓和小鼓的地方分别敲击大鼓和小鼓,激发学生的表现欲望。

探索表现声音强弱和高低的方法。

学生利用自己的身体和身边的资源,探索可以用来表现声音的高低和强弱的方法,可以互相讨论。

学生汇报自己的探究结果,教师予以指导、师生进行评价。

4、全员参与,用同学们提供的方式来表现歌曲。

设计意图:让学生通过探究,表现音的高低和强弱,进行综合性表演。

介绍日本的太鼓

设计意图:通过图文、视频介绍日本的太鼓,激发学生学习兴趣,丰富学生的知识。

板书设计:

6.学习效果评价设计

教学评价方式:?针对学习内容和学习过程,通过师评,生评,师生互评等方式来评价,以鼓励、表扬为主,以音乐基本目标的实现为出发点,进行综合评价。 教学评价点: 学生能否结合课上的问题进行思考和回答;学生能否用自己的演唱准确表达歌曲情绪;学生能否用合适的表现声音高低的方法进行综合表演。

7.教学设计特色说明与教学反思(300-500字)

教学设计特色: 1、注重学生的参与、体验。在导入环节,让学生亲自选择不同的提琴、触摸琴弦,听辨声音的高低;学会歌曲后又让学生利用自己的身体和身边的资源探究可以表现声音的高低的方法,发挥了学生学习的自主性。

2、采用多种适合低段学生的教学手段,调动他们学习的积极性。我利用“库乐队”电子软件,让学生趣味感知了大小提琴的音色特点和声音的高低;在听辨鼓声的高低时,我先把鼓藏了起来,增加了学习的趣味性,同时也让学生只专注用耳朵听。我利用教室中的资源——小凳子,和生活中的资源——同学们自己的身体发出的声响,让学生自己探究表现声音高低的方法。这些符合一年级孩子好动、好玩的特点,抓住低学段的特点进行教学。

教学反思: 本课教学中,孩子们的参与性特别高,整堂课的专注力特别好,因为教学设计中环环相扣,每一环节都有思考,都有活动。孩子们都能听辨出音的高低,并能探索出表现声音高低的方法,但是在活动中,有个别孩子的严谨性需要加强,只顾的玩儿,忘记了学习任务,以后教师可以分小组活动,这样小组中就会互相监督,互相督促。孩子们在学习中,很快的记住曲调和歌词,能随着音乐有表情的演唱歌曲,但是在识读乐谱过程中,有一部分学生还是有困难的,在平时的教学中,教师还应当加强F大调识谱的练习。

同课章节目录

- 第一单元 有趣的声音世界

- 活动 寻找生活中的声音

- 唱歌 大雨和小雨

- 唱歌 布谷

- 知识 声音的强弱

- 唱歌 大鼓和小鼓

- 欣赏 青蛙音乐会

- 第二单元 我爱家乡我爱祖国

- 欣赏 中华人民共和国国歌

- 唱歌 国旗国旗真美丽

- 学乐器 响板和碰铃

- 欣赏 我爱北京天安门

- 唱歌 草原就是我的家

- 唱歌 我爱家乡我爱祖国

- 歌表演 娃哈哈

- 第三单元 我们都是好朋友

- 读童谣找朋友

- 唱歌 好朋友

- 欣赏 洋娃娃之梦

- 歌表演 两只小象

- 学乐器 三角铁和铃鼓

- 唱歌 各族小朋友在一起

- 集体舞 拍手唱歌笑呵呵

- 第四单元 音乐中的动物

- 唱歌 小青蛙找家

- 欣赏 野蜂飞舞

- 知识 声音的长短

- 欣赏 引子与狮王进行曲

- 欣赏 水族馆

- 唱歌 小蜻蜓

- 第五单元 动画城

- 活动 丰富多彩的动画人物

- 欣赏 一个师傅仨徒弟

- 学乐器 木鱼和双响筒

- 读童谣 唐僧骑马咚得咚

- 欣赏 快乐的小熊猫

- 情景剧 三只小猪

- 第六单元 迎新春

- 唱歌 新年好

- 唱歌 祝你圣诞快乐

- 学乐器 堂鼓和钹

- 唱歌 龙咚锵

- 欣赏 新春乐

- 欣赏 狮子舞绣球

- 我的音乐网页

- 编创 快乐的一天

- 选唱 火车开啦

- 选唱 彝家娃娃真幸福

- 选唱 小毛驴

- 选听 扑蝴蝶

- 选听 放鞭炮

- 选听 火车波尔卡