2020-2021学年人教统编版选择性必修2第一单元 食物生产与社会生活单元测试(解析版)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版选择性必修2第一单元 食物生产与社会生活单元测试(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元测试

一、单选题

1.新航路开辟后,各大洲间的粮食作物得以互相传播,为全球范围内的交流提供了物质基础;经济作物的种植与贸易,则促进了各地商业的发展和白银的跨洲流动,各大洲纷纷成为世界市场的组成部分。材料反映出( )

A.资本主义世界市场已基本形成 B.资本成为全球化的主要动力

C.农业变革推动了早期的全球化 D.新航路开辟改变了经济结构

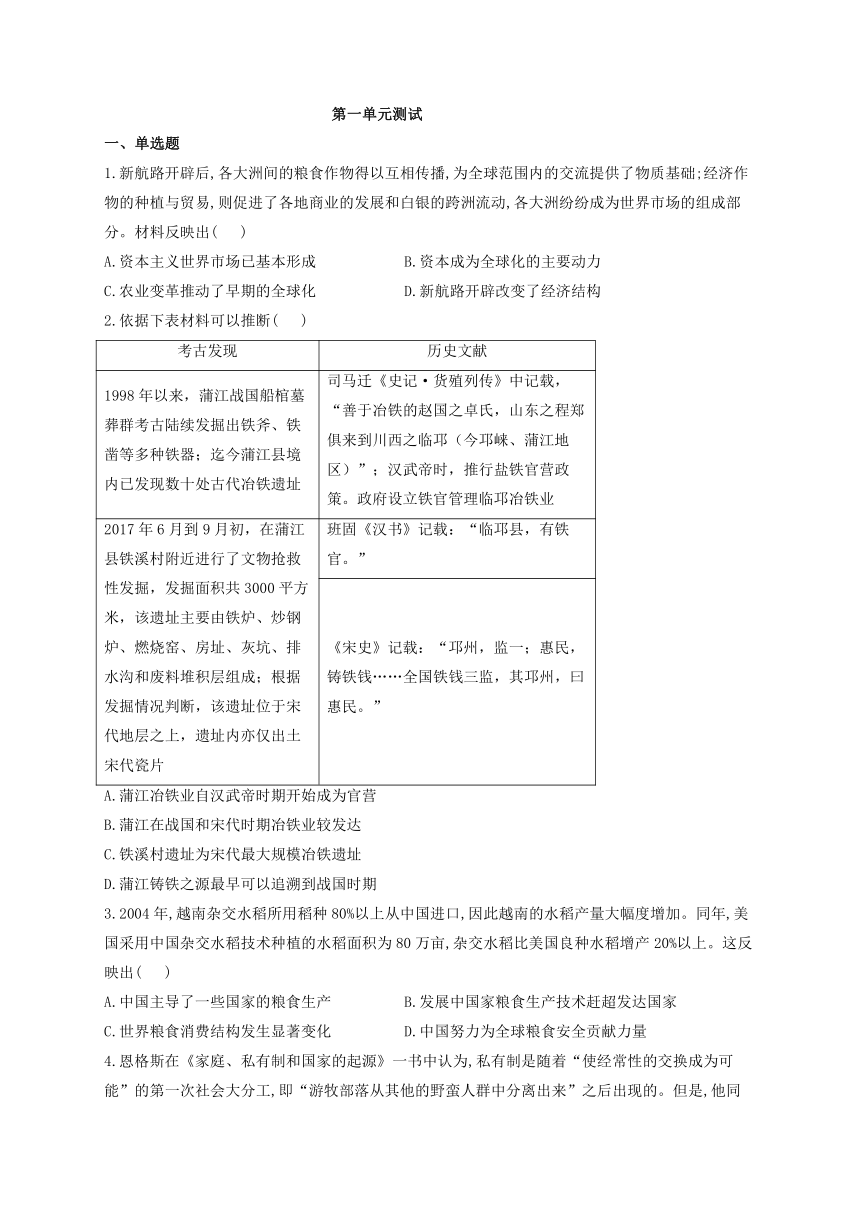

2.依据下表材料可以推断( )

考古发现

历史文献

1998年以来,蒲江战国船棺墓葬群考古陆续发掘出铁斧、铁凿等多种铁器;迄今蒲江县境内已发现数十处古代冶铁遗址

司马迁《史记·货殖列传》中记载,“善于冶铁的赵国之卓氏,山东之程郑俱来到川西之临邛(今邛崃、蒲江地区)”;汉武帝时,推行盐铁官营政策。政府设立铁官管理临邛冶铁业

2017年6月到9月初,在蒲江县铁溪村附近进行了文物抢救性发掘,发掘面积共3000平方米,该遗址主要由铁炉、炒钢炉、燃烧窑、房址、灰坑、排水沟和废料堆积层组成;根据发掘情况判断,该遗址位于宋代地层之上,遗址内亦仅出土宋代瓷片

班固《汉书》记载:“临邛县,有铁官。”

《宋史》记载:“邛州,监一;惠民,铸铁钱……全国铁钱三监,其邛州,曰惠民。”

A.蒲江冶铁业自汉武帝时期开始成为官营

B.蒲江在战国和宋代时期冶铁业较发达

C.铁溪村遗址为宋代最大规模冶铁遗址

D.蒲江铸铁之源最早可以追溯到战国时期

3.2004年,越南杂交水稻所用稻种80%以上从中国进口,因此越南的水稻产量大幅度增加。同年,美国采用中国杂交水稻技术种植的水稻面积为80万亩,杂交水稻比美国良种水稻增产20%以上。这反映出( )

A.中国主导了一些国家的粮食生产 B.发展中国家粮食生产技术赶超发达国家

C.世界粮食消费结构发生显著变化 D.中国努力为全球粮食安全贡献力量

4.恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中认为,私有制是随着“使经常性的交换成为可能”的第一次社会大分工,即“游牧部落从其他的野蛮人群中分离出来”之后出现的。但是,他同时也承认:“至于畜群怎样并且在什么时候从部落或氏族的共同占有变为各个家庭家长的财产,我们至今还不得而知。”恩格斯在此叙述的是( )

A.私有制产生的时代背景和条件 B.私有制产生的原因和具体过程

C.私有制导致了阶级剥削和压迫 D.私有制推动了首次社会大分工

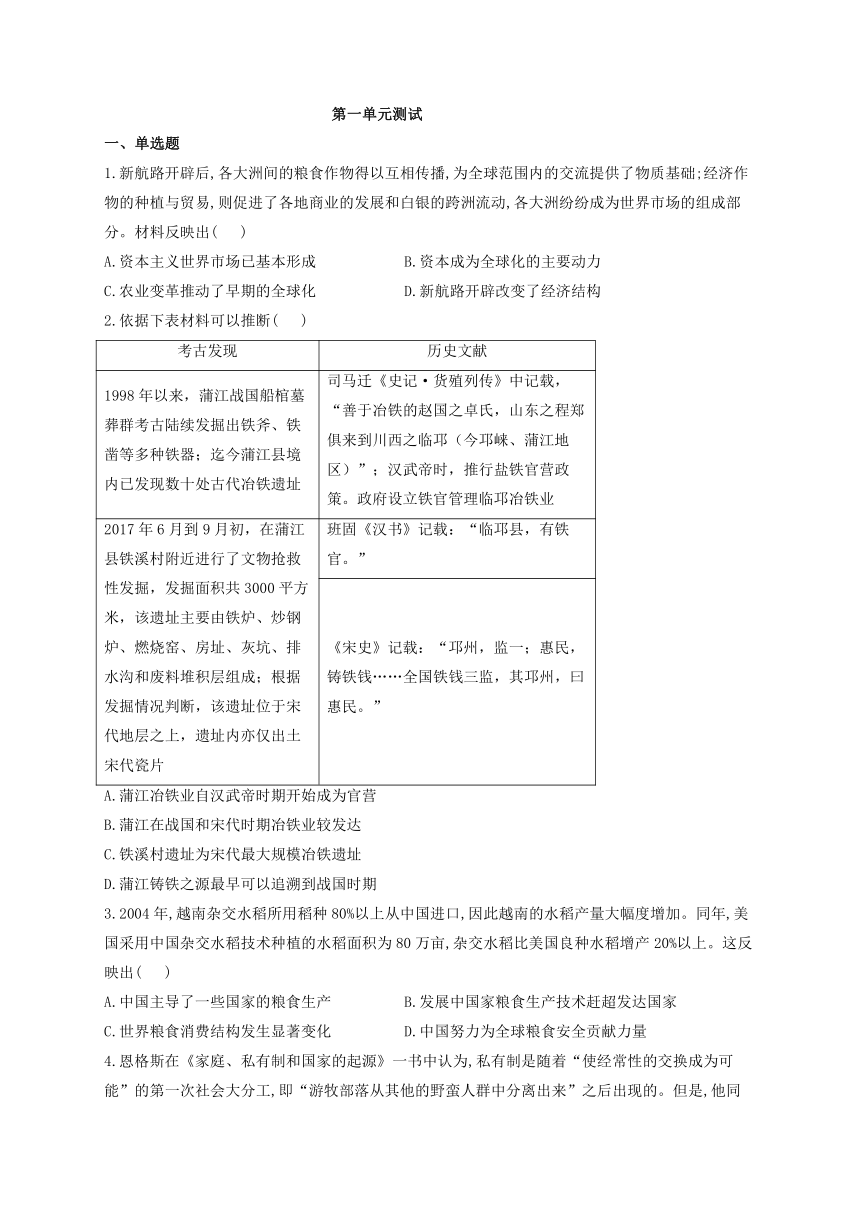

5.下表反映了辛亥革命后的20年间我国各种机器与工具进口的情况(每5年平均机器和工具年进口值)。该表能够反映的准确信息是( )

单位:1000海关两

各种机器和工具(A)

农机具(B)

B/A

1912—1916年

15956

118

0.74%

1917—1921年

39269

798

2.03%

1922—1926年

43074

390

0.91%

1927—1931年

55192

998

1.81%

A.农业领域近代化有所拓展 B.传统农具逐渐退出农业生产

C.国民经济的发展严重失衡 D.自然经济主导地位逐渐丧失

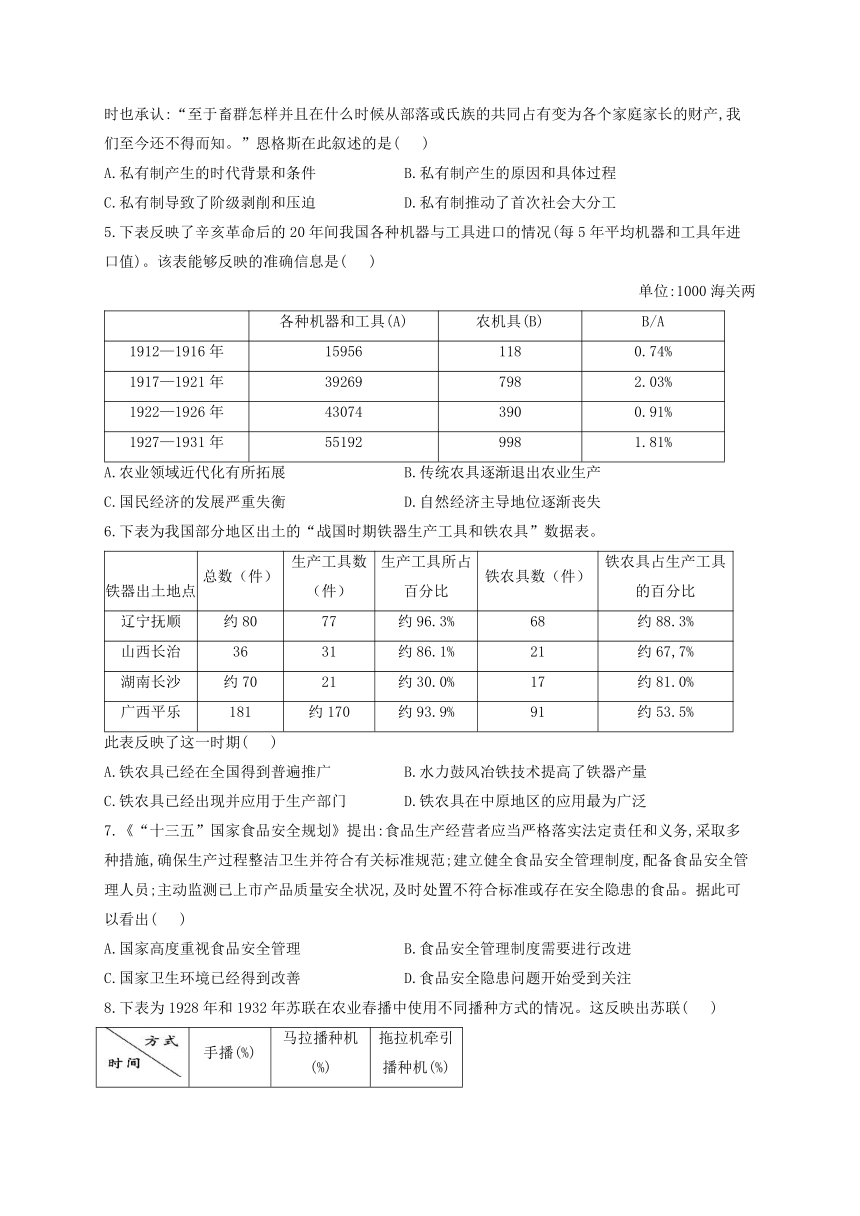

6.下表为我国部分地区出土的“战国时期铁器生产工具和铁农具”数据表。

铁器出土地点

总数(件)

生产工具数(件)

生产工具所占百分比

铁农具数(件)

铁农具占生产工具的百分比

辽宁抚顺

约80

77

约96.3%

68

约88.3%

山西长治

36

31

约86.1%

21

约67,7%

湖南长沙

约70

21

约30.0%

17

约81.0%

广西平乐

181

约170

约93.9%

91

约53.5%

此表反映了这一时期( )

A.铁农具已经在全国得到普遍推广 B.水力鼓风冶铁技术提高了铁器产量

C.铁农具已经出现并应用于生产部门 D.铁农具在中原地区的应用最为广泛

7.《“十三五”国家食品安全规划》提出:食品生产经营者应当严格落实法定责任和义务,采取多种措施,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范;建立健全食品安全管理制度,配备食品安全管理人员;主动监测已上市产品质量安全状况,及时处置不符合标准或存在安全隐患的食品。据此可以看出( )

A.国家高度重视食品安全管理 B.食品安全管理制度需要进行改进

C.国家卫生环境已经得到改善 D.食品安全隐患问题开始受到关注

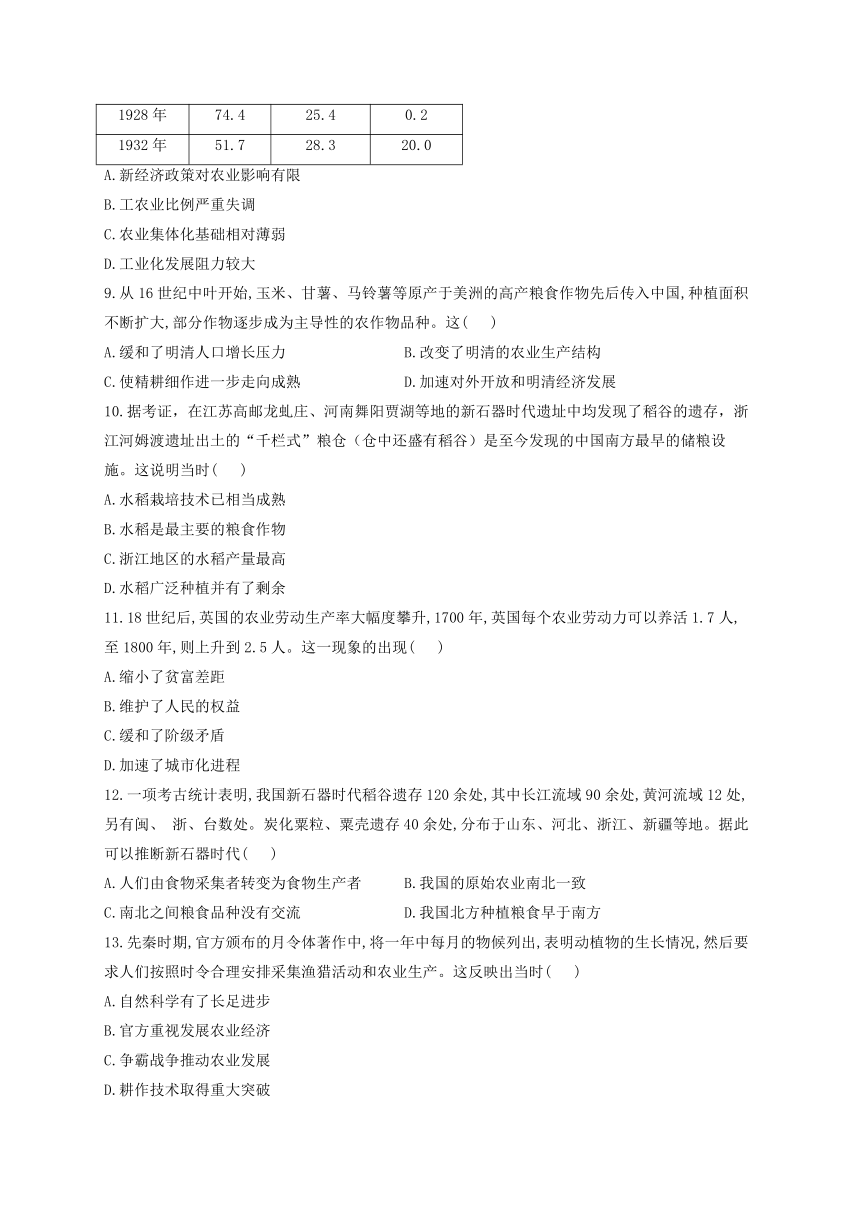

8.下表为1928年和1932年苏联在农业春播中使用不同播种方式的情况。这反映出苏联( )

手播(%)

马拉播种机(%)

拖拉机牵引播种机(%)

1928年

74.4

25.4

0.2

1932年

51.7

28.3

20.0

A.新经济政策对农业影响有限

B.工农业比例严重失调

C.农业集体化基础相对薄弱

D.工业化发展阻力较大

9.从16世纪中叶开始,玉米、甘薯、马铃薯等原产于美洲的高产粮食作物先后传入中国,种植面积不断扩大,部分作物逐步成为主导性的农作物品种。这( )

A.缓和了明清人口增长压力 B.改变了明清的农业生产结构

C.使精耕细作进一步走向成熟 D.加速对外开放和明清经济发展

10.据考证,在江苏高邮龙虬庄、河南舞阳贾湖等地的新石器时代遗址中均发现了稻谷的遗存,浙江河姆渡遗址出土的“千栏式”粮仓(仓中还盛有稻谷)是至今发现的中国南方最早的储粮设施。这说明当时( )

A.水稻栽培技术已相当成熟

B.水稻是最主要的粮食作物

C.浙江地区的水稻产量最高

D.水稻广泛种植并有了剩余

11.18世纪后,英国的农业劳动生产率大幅度攀升,1700年,英国每个农业劳动力可以养活1.7人,至1800年,则上升到2.5人。这一现象的出现( )

A.缩小了贫富差距

B.维护了人民的权益

C.缓和了阶级矛盾

D.加速了城市化进程

12.一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、 浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等地。据此可以推断新石器时代( )

A.人们由食物采集者转变为食物生产者 B.我国的原始农业南北一致

C.南北之间粮食品种没有交流 D.我国北方种植粮食早于南方

13.先秦时期,官方颁布的月令体著作中,将一年中每月的物候列出,表明动植物的生长情况,然后要求人们按照时令合理安排采集渔猎活动和农业生产。这反映出当时( )

A.自然科学有了长足进步

B.官方重视发展农业经济

C.争霸战争推动农业发展

D.耕作技术取得重大突破

14.“在美国,农业机械的发明得到了促进…与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致了一个不仅提供工业产品、也提供农业产品的世界市场。”据此,20世纪以来美国食物储备技术得到发展的主要原因是( )

A.发明了新交通工具

B.工业革命的发展与影响

C.工业生产方法的改进

D.政府的推动作用

15.克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》指出:“地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、番茄、马铃薯、番薯、花生等美洲作物输入旧世界。”关于新航路开辟后美洲物种的外传,以下说法错误的是( )

A.16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为主要的粮食和饲料作物之一

B.明朝万历年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植

C.16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广

D.辣椒于16世纪传到英国和中欧各国,16世纪后期传入中国

二、材料题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物,《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录。大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,它们提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆被引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,美国干旱地区推广种植大豆。至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,大豆种植面积超过一亿亩,大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌发生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植、利用大豆的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国广泛种植的原因。

1.答案:C

解析:根据材料可知,新航路的开辟将世界连为一个整体,使得农作物得以在全球范围内交流与传播,推动早期的全球化,C项正确。第一次工业革命后资本主义世界市场基本形成,排除A项。生产力的发展、科技进步是经济全球化的推动力,排除B项。新航路的开辟并未改变经济结构,工业革命推动经济结构的改变,排除D项。

2.答案:B

解析:蒲江战国船棺墓葬群中发掘出多种铁器,蒲江县铁溪村发现宋代冶铁遗址,结合相关历史文献可得出蒲江在战国和宋代时期冶铁业较发达,故选B项;汉武帝推行盐铁官营政策并不能说明蒲江冶铁业自汉武帝时期开始成为官营,故排除A项;蒲江发现了宋代冶铁遗址,但得不出“最大”的结论,故排除C项;蒲江战国时期的墓葬群中发掘出多种铁器,但不能说明“最早可以追溯到战国”,故排除D项。

3.答案:D

解析:本题考查中国对世界粮食安全的贡献。结合所学知识可知,因为采用了中国的杂交水稻技术,越南和美国水稻产量提高,这反映出中国努力为全球粮食安全贡献力量,故D项正确。A项中的“主导了”说法错误,排除;中国在世界杂交水稻技术上领先,但不能说明整个发展中国家粮食生产技术赶超发达国家,故B项错误;材料信息无法体现世界粮食消费结构的变化,故C项错误。

4.答案:A

解析:本题考查私有制的出现。由材料可知,恩格斯认为私有制是随着第一次社会大分工而出现的,据此可知恩格斯指出了私有制出现的时代背景和条件,A项符合题意。材料中,恩格斯没有指出私有制产生的原因和具体过程,B项排除;材料没有体现私有制产生的影响,C项排除;D项误读材料,排除。

5.答案:A

解析:本题考查中国农业的近代化。根据题干材料可知,后面三个时间段农机具的进口值均高于第一个时间段农机具的进口值,故可以得出农业领域近代化有所拓展,A项符合题意。表中农机具进口值在各种机器和工具进口值中所占比重甚微,传统农具在农业生产中仍占重要地位,B项说法错误;C项在材料中无法体现,排除;自然经济在近代仍然占主导地位,D项错误。

6.答案:C

解析:本题要求学生对表格反映的历史现象进行解读。根据表格信息可知,战国时期的铁器中生产工具和生产工具中铁农具所占的比重较大,这说明战国时期铁农具已经出现并应用于生产部门,故C项正确。表格信息不能说明铁农具已经在全国得到普遍推广,也无法证明铁农具在中原地区的应用最为广泛,A、D项排除。水力鼓风冶铁技术出现于东汉时期,与题干时间信息“战国时期”不符,B项排除。

7.答案:A

解析:从材料中措施、制度、标准可以看出,国家高度重视食品安全管理,因此A项正确。

8.答案:C

解析:根据材料中的数据变化可知,1932年相较于1928年而言,苏联播种方式中手播比例下降较多,马拉播种机播种比重小幅上升,拖拉机牵引播种机播种比重大幅提升,但手播仍然占据主导地位,由此可见,苏联农业集体化基础相对薄弱,故C项正确。新经济政策于1921年开始实施,主要为应对国内经济、政治危机,新经济政策通过粮食税等举措有效保证了农业经济的恢复与发展,故A项错误。材料中播种方式的变化不能说明工业化发展阻力较大,故D项错误。

9.答案:A

解析:结合所学知识可知,明清时期,由于社会环境相对稳定和赋税制度的改革,人口激增,因此明清时期的人地矛盾异常尖锐。玉米和甘薯等高产作物的引进,一定程度上解决了人口饥饿问题,缓解了明清时期人口增长的压力,A项符合题意。农业生产结构指农业生产各部门和各部门内部的组成及其相互之间的比例关系,材料只涉及粮食种植,排除B项。精耕细作表现在生产工具和农业技术的改进、水利工程的修建、作物品种的改善等方面,高产作物的引进并不能说明精耕细作,排除C项。明清时期的对外政策是“海禁”和闭关锁国,D项错误。

10.答案:D

解析:据材料信息可知,当时多地进行水稻种植,并有了储存稻谷的设施,说明水稻广泛种植并有了剩余,D项正确;材料与栽培技术是否成熟无关,排除A项;材料未反映当时的主要粮食作物是水稻,排除B项;浙江一带有中国南方最早的储粮设施,不代表浙江水稻产量最高,排除C项。

11.答案:D

解析:结合所学知识可知,英国每个农业劳动力可以养活的人数增加,这使农业劳动力出现剩余,而1800年正处于工业革命时期,剩余农业劳动力流向城市工厂,加速了城市化进程,D项正确;材料与缩小贫富差距没有直接联系,排除A项;剩余农业劳动力流向工厂并不能维护人民的权益,排除B项;劳动力流向工厂不能缓和阶级矛盾,排除C项。

12.答案:A

解析:题干提到的新石器时代的农作物遗存表明当时已有农业种植,A项正确;新石器时代的稻谷遗存在长江流域较多,而粟粒、粟壳遗存则主要分布在北方,由此可以推断出南北方的原始农业各具特色,B项错误;稻谷遗存和粟粒、粟壳遗存在南北方均有发现,说明南北之间有粮食品种的交流,C项错误;题干没有提到南北方农作物遗存的时间先后,不能推断出北方种植粮食早于南方,D项错误。

13.答案:B

解析:材料仅表明官方颁布的月令体著作中会列出每月的物候,涉及自然科学的进步,故A项错误。由材料“官方颁布的月令体著作安排采集渔猎活动和农业生产”可知,先秦政府重视农业发展,故B项正确。争霸战争出现在春秋时期,而先秦还包括夏、商、西周时期,且材料未涉及战争,故C项错误。材料未体现当时耕作技术取得重大突破,故D项错误。

14.答案:A

解析:工业革命提供了便利的储备工具和运输工具,食物储备技术得到发展,故选B项;A、C、D三项均不是美国食物储备技术得到发展的主要原因,故排除。

15.答案:B

解析:明朝万历年间,番茄由欧洲传教士引入中国,长期当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植,故B错误,符合题意。根据所学可知A、C、D均符合史实,不符合题意。

16.答案:(1)特点:我国人民最早培育、驯化;种植范围从中原扩展到南方;开发出各种豆制品;农书对劳动人民实践经验的总结与推广;政府推动。(任答4点即可)作用:民众重要的食物来源;使中国人的食物结构合理化;推动了中国农业的发展;备荒物资。

(2)原因:世界各地的联系加强,世界市场的推动;大豆是一种优良作物品种,适宜种植;科学技术进步,大豆的用途得到广泛开发。

解析:第(1)问,第一小问由材料“中国是大豆的故乡”和所学知识可以得出我国人民最早培育、驯化;由材料中先秦时期到唐宋时期大豆的栽培和推广及人们对豆制品的喜爱等信息可以得出种植范围从中原扩展到南方,开发出各种豆制品;由《齐民要术》及唐宋时期的文献记栽等信息可得出农书对劳动人民实践经验的总结与推广,政府推动。第二小问,根据材料中的“‘豆饭’是人们的重要食物”“认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种”“各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,它们提供了人体所需的优质植物蛋白”“朝廷调集大豆送至南方救灾”等信息概括。

第(2)问,根据材料中的“1765年,大豆被引入北美”“大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种”“19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,美国干旱地区推广种植大豆福特公司从大豆中开发出人造蛋白汗维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料”等信息并结合所学知识,从世界市场的推动、大豆本身的优点、科技发展扩大大豆用途等方面分析作答。

一、单选题

1.新航路开辟后,各大洲间的粮食作物得以互相传播,为全球范围内的交流提供了物质基础;经济作物的种植与贸易,则促进了各地商业的发展和白银的跨洲流动,各大洲纷纷成为世界市场的组成部分。材料反映出( )

A.资本主义世界市场已基本形成 B.资本成为全球化的主要动力

C.农业变革推动了早期的全球化 D.新航路开辟改变了经济结构

2.依据下表材料可以推断( )

考古发现

历史文献

1998年以来,蒲江战国船棺墓葬群考古陆续发掘出铁斧、铁凿等多种铁器;迄今蒲江县境内已发现数十处古代冶铁遗址

司马迁《史记·货殖列传》中记载,“善于冶铁的赵国之卓氏,山东之程郑俱来到川西之临邛(今邛崃、蒲江地区)”;汉武帝时,推行盐铁官营政策。政府设立铁官管理临邛冶铁业

2017年6月到9月初,在蒲江县铁溪村附近进行了文物抢救性发掘,发掘面积共3000平方米,该遗址主要由铁炉、炒钢炉、燃烧窑、房址、灰坑、排水沟和废料堆积层组成;根据发掘情况判断,该遗址位于宋代地层之上,遗址内亦仅出土宋代瓷片

班固《汉书》记载:“临邛县,有铁官。”

《宋史》记载:“邛州,监一;惠民,铸铁钱……全国铁钱三监,其邛州,曰惠民。”

A.蒲江冶铁业自汉武帝时期开始成为官营

B.蒲江在战国和宋代时期冶铁业较发达

C.铁溪村遗址为宋代最大规模冶铁遗址

D.蒲江铸铁之源最早可以追溯到战国时期

3.2004年,越南杂交水稻所用稻种80%以上从中国进口,因此越南的水稻产量大幅度增加。同年,美国采用中国杂交水稻技术种植的水稻面积为80万亩,杂交水稻比美国良种水稻增产20%以上。这反映出( )

A.中国主导了一些国家的粮食生产 B.发展中国家粮食生产技术赶超发达国家

C.世界粮食消费结构发生显著变化 D.中国努力为全球粮食安全贡献力量

4.恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中认为,私有制是随着“使经常性的交换成为可能”的第一次社会大分工,即“游牧部落从其他的野蛮人群中分离出来”之后出现的。但是,他同时也承认:“至于畜群怎样并且在什么时候从部落或氏族的共同占有变为各个家庭家长的财产,我们至今还不得而知。”恩格斯在此叙述的是( )

A.私有制产生的时代背景和条件 B.私有制产生的原因和具体过程

C.私有制导致了阶级剥削和压迫 D.私有制推动了首次社会大分工

5.下表反映了辛亥革命后的20年间我国各种机器与工具进口的情况(每5年平均机器和工具年进口值)。该表能够反映的准确信息是( )

单位:1000海关两

各种机器和工具(A)

农机具(B)

B/A

1912—1916年

15956

118

0.74%

1917—1921年

39269

798

2.03%

1922—1926年

43074

390

0.91%

1927—1931年

55192

998

1.81%

A.农业领域近代化有所拓展 B.传统农具逐渐退出农业生产

C.国民经济的发展严重失衡 D.自然经济主导地位逐渐丧失

6.下表为我国部分地区出土的“战国时期铁器生产工具和铁农具”数据表。

铁器出土地点

总数(件)

生产工具数(件)

生产工具所占百分比

铁农具数(件)

铁农具占生产工具的百分比

辽宁抚顺

约80

77

约96.3%

68

约88.3%

山西长治

36

31

约86.1%

21

约67,7%

湖南长沙

约70

21

约30.0%

17

约81.0%

广西平乐

181

约170

约93.9%

91

约53.5%

此表反映了这一时期( )

A.铁农具已经在全国得到普遍推广 B.水力鼓风冶铁技术提高了铁器产量

C.铁农具已经出现并应用于生产部门 D.铁农具在中原地区的应用最为广泛

7.《“十三五”国家食品安全规划》提出:食品生产经营者应当严格落实法定责任和义务,采取多种措施,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范;建立健全食品安全管理制度,配备食品安全管理人员;主动监测已上市产品质量安全状况,及时处置不符合标准或存在安全隐患的食品。据此可以看出( )

A.国家高度重视食品安全管理 B.食品安全管理制度需要进行改进

C.国家卫生环境已经得到改善 D.食品安全隐患问题开始受到关注

8.下表为1928年和1932年苏联在农业春播中使用不同播种方式的情况。这反映出苏联( )

手播(%)

马拉播种机(%)

拖拉机牵引播种机(%)

1928年

74.4

25.4

0.2

1932年

51.7

28.3

20.0

A.新经济政策对农业影响有限

B.工农业比例严重失调

C.农业集体化基础相对薄弱

D.工业化发展阻力较大

9.从16世纪中叶开始,玉米、甘薯、马铃薯等原产于美洲的高产粮食作物先后传入中国,种植面积不断扩大,部分作物逐步成为主导性的农作物品种。这( )

A.缓和了明清人口增长压力 B.改变了明清的农业生产结构

C.使精耕细作进一步走向成熟 D.加速对外开放和明清经济发展

10.据考证,在江苏高邮龙虬庄、河南舞阳贾湖等地的新石器时代遗址中均发现了稻谷的遗存,浙江河姆渡遗址出土的“千栏式”粮仓(仓中还盛有稻谷)是至今发现的中国南方最早的储粮设施。这说明当时( )

A.水稻栽培技术已相当成熟

B.水稻是最主要的粮食作物

C.浙江地区的水稻产量最高

D.水稻广泛种植并有了剩余

11.18世纪后,英国的农业劳动生产率大幅度攀升,1700年,英国每个农业劳动力可以养活1.7人,至1800年,则上升到2.5人。这一现象的出现( )

A.缩小了贫富差距

B.维护了人民的权益

C.缓和了阶级矛盾

D.加速了城市化进程

12.一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、 浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等地。据此可以推断新石器时代( )

A.人们由食物采集者转变为食物生产者 B.我国的原始农业南北一致

C.南北之间粮食品种没有交流 D.我国北方种植粮食早于南方

13.先秦时期,官方颁布的月令体著作中,将一年中每月的物候列出,表明动植物的生长情况,然后要求人们按照时令合理安排采集渔猎活动和农业生产。这反映出当时( )

A.自然科学有了长足进步

B.官方重视发展农业经济

C.争霸战争推动农业发展

D.耕作技术取得重大突破

14.“在美国,农业机械的发明得到了促进…与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致了一个不仅提供工业产品、也提供农业产品的世界市场。”据此,20世纪以来美国食物储备技术得到发展的主要原因是( )

A.发明了新交通工具

B.工业革命的发展与影响

C.工业生产方法的改进

D.政府的推动作用

15.克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》指出:“地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、番茄、马铃薯、番薯、花生等美洲作物输入旧世界。”关于新航路开辟后美洲物种的外传,以下说法错误的是( )

A.16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为主要的粮食和饲料作物之一

B.明朝万历年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植

C.16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广

D.辣椒于16世纪传到英国和中欧各国,16世纪后期传入中国

二、材料题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物,《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录。大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,它们提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆被引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,美国干旱地区推广种植大豆。至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,大豆种植面积超过一亿亩,大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌发生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植、利用大豆的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国广泛种植的原因。

1.答案:C

解析:根据材料可知,新航路的开辟将世界连为一个整体,使得农作物得以在全球范围内交流与传播,推动早期的全球化,C项正确。第一次工业革命后资本主义世界市场基本形成,排除A项。生产力的发展、科技进步是经济全球化的推动力,排除B项。新航路的开辟并未改变经济结构,工业革命推动经济结构的改变,排除D项。

2.答案:B

解析:蒲江战国船棺墓葬群中发掘出多种铁器,蒲江县铁溪村发现宋代冶铁遗址,结合相关历史文献可得出蒲江在战国和宋代时期冶铁业较发达,故选B项;汉武帝推行盐铁官营政策并不能说明蒲江冶铁业自汉武帝时期开始成为官营,故排除A项;蒲江发现了宋代冶铁遗址,但得不出“最大”的结论,故排除C项;蒲江战国时期的墓葬群中发掘出多种铁器,但不能说明“最早可以追溯到战国”,故排除D项。

3.答案:D

解析:本题考查中国对世界粮食安全的贡献。结合所学知识可知,因为采用了中国的杂交水稻技术,越南和美国水稻产量提高,这反映出中国努力为全球粮食安全贡献力量,故D项正确。A项中的“主导了”说法错误,排除;中国在世界杂交水稻技术上领先,但不能说明整个发展中国家粮食生产技术赶超发达国家,故B项错误;材料信息无法体现世界粮食消费结构的变化,故C项错误。

4.答案:A

解析:本题考查私有制的出现。由材料可知,恩格斯认为私有制是随着第一次社会大分工而出现的,据此可知恩格斯指出了私有制出现的时代背景和条件,A项符合题意。材料中,恩格斯没有指出私有制产生的原因和具体过程,B项排除;材料没有体现私有制产生的影响,C项排除;D项误读材料,排除。

5.答案:A

解析:本题考查中国农业的近代化。根据题干材料可知,后面三个时间段农机具的进口值均高于第一个时间段农机具的进口值,故可以得出农业领域近代化有所拓展,A项符合题意。表中农机具进口值在各种机器和工具进口值中所占比重甚微,传统农具在农业生产中仍占重要地位,B项说法错误;C项在材料中无法体现,排除;自然经济在近代仍然占主导地位,D项错误。

6.答案:C

解析:本题要求学生对表格反映的历史现象进行解读。根据表格信息可知,战国时期的铁器中生产工具和生产工具中铁农具所占的比重较大,这说明战国时期铁农具已经出现并应用于生产部门,故C项正确。表格信息不能说明铁农具已经在全国得到普遍推广,也无法证明铁农具在中原地区的应用最为广泛,A、D项排除。水力鼓风冶铁技术出现于东汉时期,与题干时间信息“战国时期”不符,B项排除。

7.答案:A

解析:从材料中措施、制度、标准可以看出,国家高度重视食品安全管理,因此A项正确。

8.答案:C

解析:根据材料中的数据变化可知,1932年相较于1928年而言,苏联播种方式中手播比例下降较多,马拉播种机播种比重小幅上升,拖拉机牵引播种机播种比重大幅提升,但手播仍然占据主导地位,由此可见,苏联农业集体化基础相对薄弱,故C项正确。新经济政策于1921年开始实施,主要为应对国内经济、政治危机,新经济政策通过粮食税等举措有效保证了农业经济的恢复与发展,故A项错误。材料中播种方式的变化不能说明工业化发展阻力较大,故D项错误。

9.答案:A

解析:结合所学知识可知,明清时期,由于社会环境相对稳定和赋税制度的改革,人口激增,因此明清时期的人地矛盾异常尖锐。玉米和甘薯等高产作物的引进,一定程度上解决了人口饥饿问题,缓解了明清时期人口增长的压力,A项符合题意。农业生产结构指农业生产各部门和各部门内部的组成及其相互之间的比例关系,材料只涉及粮食种植,排除B项。精耕细作表现在生产工具和农业技术的改进、水利工程的修建、作物品种的改善等方面,高产作物的引进并不能说明精耕细作,排除C项。明清时期的对外政策是“海禁”和闭关锁国,D项错误。

10.答案:D

解析:据材料信息可知,当时多地进行水稻种植,并有了储存稻谷的设施,说明水稻广泛种植并有了剩余,D项正确;材料与栽培技术是否成熟无关,排除A项;材料未反映当时的主要粮食作物是水稻,排除B项;浙江一带有中国南方最早的储粮设施,不代表浙江水稻产量最高,排除C项。

11.答案:D

解析:结合所学知识可知,英国每个农业劳动力可以养活的人数增加,这使农业劳动力出现剩余,而1800年正处于工业革命时期,剩余农业劳动力流向城市工厂,加速了城市化进程,D项正确;材料与缩小贫富差距没有直接联系,排除A项;剩余农业劳动力流向工厂并不能维护人民的权益,排除B项;劳动力流向工厂不能缓和阶级矛盾,排除C项。

12.答案:A

解析:题干提到的新石器时代的农作物遗存表明当时已有农业种植,A项正确;新石器时代的稻谷遗存在长江流域较多,而粟粒、粟壳遗存则主要分布在北方,由此可以推断出南北方的原始农业各具特色,B项错误;稻谷遗存和粟粒、粟壳遗存在南北方均有发现,说明南北之间有粮食品种的交流,C项错误;题干没有提到南北方农作物遗存的时间先后,不能推断出北方种植粮食早于南方,D项错误。

13.答案:B

解析:材料仅表明官方颁布的月令体著作中会列出每月的物候,涉及自然科学的进步,故A项错误。由材料“官方颁布的月令体著作安排采集渔猎活动和农业生产”可知,先秦政府重视农业发展,故B项正确。争霸战争出现在春秋时期,而先秦还包括夏、商、西周时期,且材料未涉及战争,故C项错误。材料未体现当时耕作技术取得重大突破,故D项错误。

14.答案:A

解析:工业革命提供了便利的储备工具和运输工具,食物储备技术得到发展,故选B项;A、C、D三项均不是美国食物储备技术得到发展的主要原因,故排除。

15.答案:B

解析:明朝万历年间,番茄由欧洲传教士引入中国,长期当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植,故B错误,符合题意。根据所学可知A、C、D均符合史实,不符合题意。

16.答案:(1)特点:我国人民最早培育、驯化;种植范围从中原扩展到南方;开发出各种豆制品;农书对劳动人民实践经验的总结与推广;政府推动。(任答4点即可)作用:民众重要的食物来源;使中国人的食物结构合理化;推动了中国农业的发展;备荒物资。

(2)原因:世界各地的联系加强,世界市场的推动;大豆是一种优良作物品种,适宜种植;科学技术进步,大豆的用途得到广泛开发。

解析:第(1)问,第一小问由材料“中国是大豆的故乡”和所学知识可以得出我国人民最早培育、驯化;由材料中先秦时期到唐宋时期大豆的栽培和推广及人们对豆制品的喜爱等信息可以得出种植范围从中原扩展到南方,开发出各种豆制品;由《齐民要术》及唐宋时期的文献记栽等信息可得出农书对劳动人民实践经验的总结与推广,政府推动。第二小问,根据材料中的“‘豆饭’是人们的重要食物”“认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种”“各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,它们提供了人体所需的优质植物蛋白”“朝廷调集大豆送至南方救灾”等信息概括。

第(2)问,根据材料中的“1765年,大豆被引入北美”“大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种”“19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,美国干旱地区推广种植大豆福特公司从大豆中开发出人造蛋白汗维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料”等信息并结合所学知识,从世界市场的推动、大豆本身的优点、科技发展扩大大豆用途等方面分析作答。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化