[高考必杀技]高考生物专项突破:物质跨膜运输的实例

文档属性

| 名称 | [高考必杀技]高考生物专项突破:物质跨膜运输的实例 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 144.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

[高考必杀技]高考生物专项突破:物质跨膜运输的实例

考纲速递:

方向解读:

1.考查角度:(1)多以物理渗透模型考查渗透作用的相关实验,涉及半透膜与选择透过性膜内外浓度差的判别,也可结合细胞的亚显微结构和物质运输方式考查植物细胞的质壁分离与复原;(2)结合坐标曲线考查物质跨膜运输的方式;(3)结合细胞膜的功能特点考查实验设计。

2.考查题型:多为选择题,简答题多结合图形、实验设计与探究来命制。

3.高考预测:(1)通过分析植物细胞质壁分离与复原的实验,掌握细胞失水和吸水的条件和设计探究实验的一般过程、方法;(2)据图分析某种物质的运输方式并能设计实验探究;(3)结合生物膜的化学组成,理解生物膜的结构及其功能,能通过设计实验验证生物膜的组成成分、结构特点和功能特性。

学习指导:

1.图文结合,巧妙突破

结合教材生物膜结构模式图、质壁分离与复原示意图及物质运输方式坐标图等图示用语言表述其所蕴含的生物学知识,深化知识的记忆和理解,形成合理的知识结构。

2.回扣整合,温故而知新

联系组成细胞的分子、细胞膜的组成和功能、细胞的能量供应和利用、人体内环境和稳态等知识进行有机整合,使知识系统化。

3.联系实际,深化理解

结合生产和生活实际,利用所学知识理解和掌握生活实际中的问题。

考点分析:

一、渗透作用的分析及应用

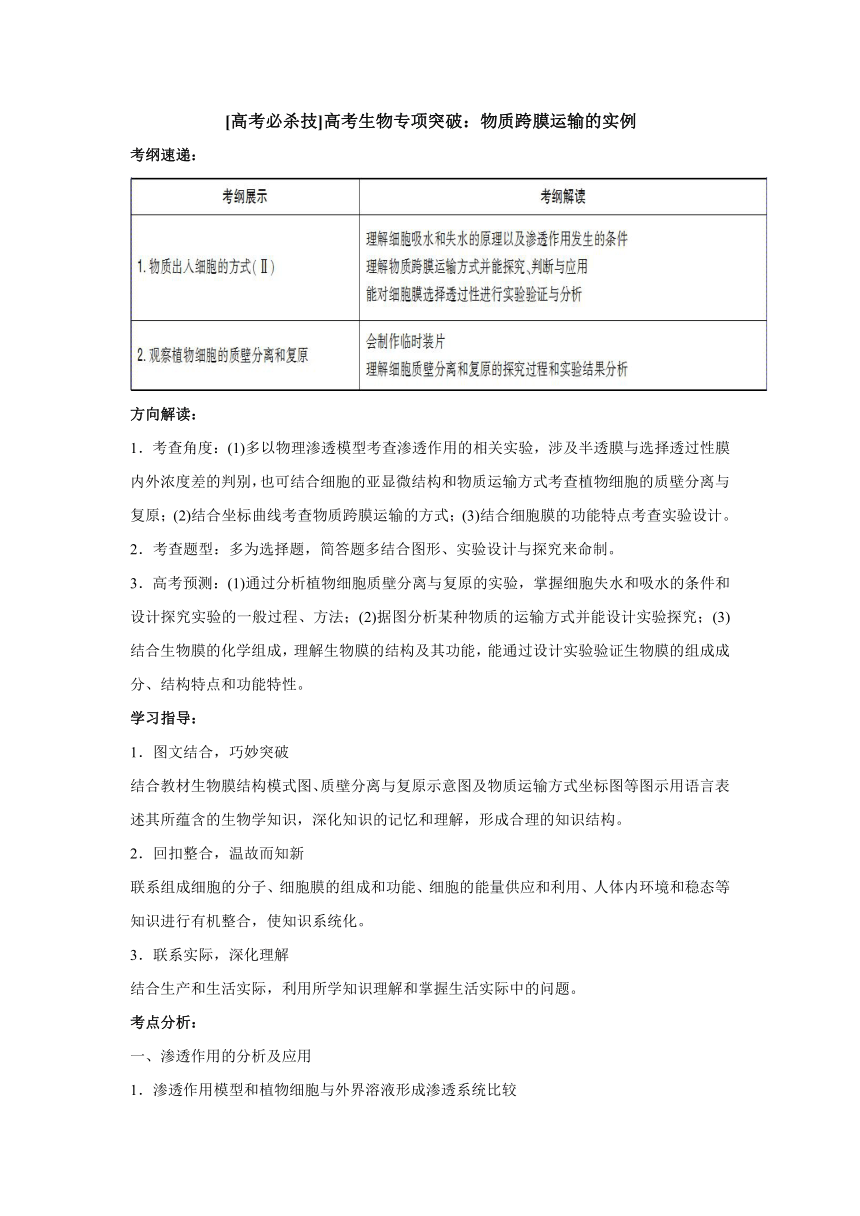

1.渗透作用模型和植物细胞与外界溶液形成渗透系统比较

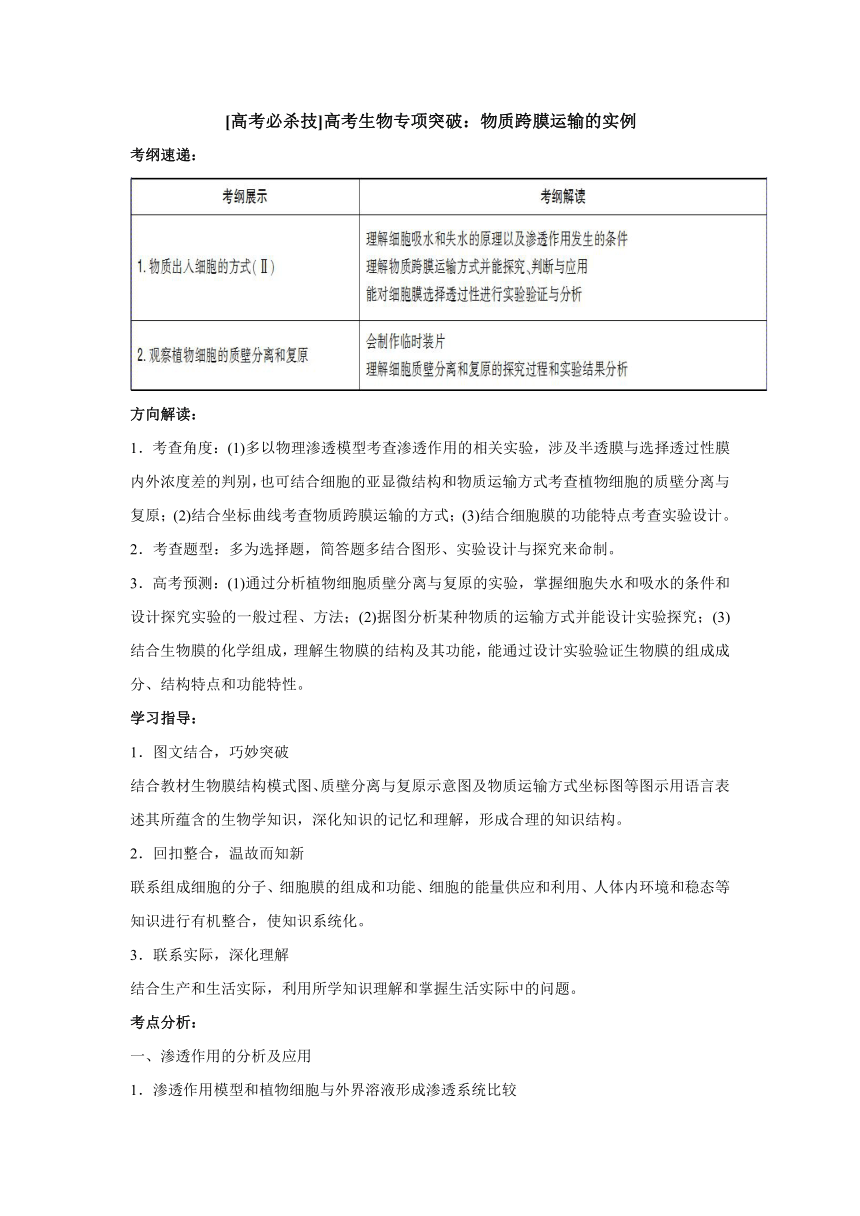

2.系统的水分流动方向

对于被半透膜隔开的两个溶液体系S1和S2,如图所示:

(1)当S1浓度>S2浓度时,由S2→S1的水分子数多于由S1→S2的水分子数。

(2)当S1浓度(3)当S1浓度=S2浓度时,由S1→S2和由S2→S1的水分子数相等。

3. 验证渗透作用发生的条件

(1)验证渗透作用必须具有半透膜(单一变量设为是否具备“半透膜”):

(2)验证渗透作用必须具有浓度差(单一变量设为半透膜两侧是否具“浓度差”):

4.渗透装置的应用

(1)比较不同溶液浓度大小

(2)探究物质能否通过半透膜(以碘和淀粉为例)

二、物质跨膜运输的实例

1.水分子进出细胞

2.物质跨膜运输具选择性的原因

(1)直接原因:不同细胞的细胞膜上载体蛋白的种类与数量不同。

(2)根本原因:控制膜载体蛋白形成的基因(DNA分子)的特异性所决定。

典例解析:

【例1】 图1表示物质扩散的图解,图2是设计证明图1物质扩散成立的实验装置。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中水柱a将持续上升

B.图甲中水柱a将先上升后下降

C.图乙中水柱b将持续上升

D.图乙中水柱b将先上升后下降

解析:由图1可知,淀粉不能透过半透膜,而葡萄糖可以透过。根据水分子总是由相对含量多的地方通过半透膜流向相对含量少的地方可知,图2甲中水分子从清水通过半透膜流向淀粉溶液,则水柱a会上升,但是上升到一定高度后,就会维持动态平衡不再上升。图2乙中刚开始水分子从清水通过半透膜流向葡萄糖溶液,引起水柱b上升,后来葡萄糖通过半透膜进入清水中引起清水的浓度升高,漏斗内葡萄糖溶液浓度下降,就会导致水柱b下降,直至液面不再变化。

答案:D。

【例2】将番茄和水稻分别培养在含Ca2+、Mg2+、SiO44-的培养液中。一段时间后,测定培养液中3种离子的浓度,结果如下图所示。该实验的结果不能说明( )

A.不同植物对同种离子的吸收量是不同的

B.同一种植物对不同离子的吸收量是不同的

C.与番茄相比,水稻对SiO44-需要量大,对Ca2+需要量小

D.植物对各种离子的吸收速率与溶液中离子的浓度成正相关

解析:实验所测的培养液中的离子浓度越大,说明植物体对该离子的吸收量越少。比较分析题图中柱形条的高度可知,水稻对SiO44-吸收量大,对Ca2+、Mg2+吸收量少;而番茄吸收Ca2+、Mg2+较多,对SiO44-吸收量少。可见,不同植物对同种离子的吸收量和同一种植物对不同离子的吸收量不同。同时也体现了植物对无机盐离子的吸收具有选择性,其原因在于不同植物根尖细胞膜上载体的种类和数量是不同的。题图中并不能看出植物对各种离子的吸收速率与溶液中离子的浓度有关。

答案:D。

考纲速递:

方向解读:

1.考查角度:(1)多以物理渗透模型考查渗透作用的相关实验,涉及半透膜与选择透过性膜内外浓度差的判别,也可结合细胞的亚显微结构和物质运输方式考查植物细胞的质壁分离与复原;(2)结合坐标曲线考查物质跨膜运输的方式;(3)结合细胞膜的功能特点考查实验设计。

2.考查题型:多为选择题,简答题多结合图形、实验设计与探究来命制。

3.高考预测:(1)通过分析植物细胞质壁分离与复原的实验,掌握细胞失水和吸水的条件和设计探究实验的一般过程、方法;(2)据图分析某种物质的运输方式并能设计实验探究;(3)结合生物膜的化学组成,理解生物膜的结构及其功能,能通过设计实验验证生物膜的组成成分、结构特点和功能特性。

学习指导:

1.图文结合,巧妙突破

结合教材生物膜结构模式图、质壁分离与复原示意图及物质运输方式坐标图等图示用语言表述其所蕴含的生物学知识,深化知识的记忆和理解,形成合理的知识结构。

2.回扣整合,温故而知新

联系组成细胞的分子、细胞膜的组成和功能、细胞的能量供应和利用、人体内环境和稳态等知识进行有机整合,使知识系统化。

3.联系实际,深化理解

结合生产和生活实际,利用所学知识理解和掌握生活实际中的问题。

考点分析:

一、渗透作用的分析及应用

1.渗透作用模型和植物细胞与外界溶液形成渗透系统比较

2.系统的水分流动方向

对于被半透膜隔开的两个溶液体系S1和S2,如图所示:

(1)当S1浓度>S2浓度时,由S2→S1的水分子数多于由S1→S2的水分子数。

(2)当S1浓度

3. 验证渗透作用发生的条件

(1)验证渗透作用必须具有半透膜(单一变量设为是否具备“半透膜”):

(2)验证渗透作用必须具有浓度差(单一变量设为半透膜两侧是否具“浓度差”):

4.渗透装置的应用

(1)比较不同溶液浓度大小

(2)探究物质能否通过半透膜(以碘和淀粉为例)

二、物质跨膜运输的实例

1.水分子进出细胞

2.物质跨膜运输具选择性的原因

(1)直接原因:不同细胞的细胞膜上载体蛋白的种类与数量不同。

(2)根本原因:控制膜载体蛋白形成的基因(DNA分子)的特异性所决定。

典例解析:

【例1】 图1表示物质扩散的图解,图2是设计证明图1物质扩散成立的实验装置。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中水柱a将持续上升

B.图甲中水柱a将先上升后下降

C.图乙中水柱b将持续上升

D.图乙中水柱b将先上升后下降

解析:由图1可知,淀粉不能透过半透膜,而葡萄糖可以透过。根据水分子总是由相对含量多的地方通过半透膜流向相对含量少的地方可知,图2甲中水分子从清水通过半透膜流向淀粉溶液,则水柱a会上升,但是上升到一定高度后,就会维持动态平衡不再上升。图2乙中刚开始水分子从清水通过半透膜流向葡萄糖溶液,引起水柱b上升,后来葡萄糖通过半透膜进入清水中引起清水的浓度升高,漏斗内葡萄糖溶液浓度下降,就会导致水柱b下降,直至液面不再变化。

答案:D。

【例2】将番茄和水稻分别培养在含Ca2+、Mg2+、SiO44-的培养液中。一段时间后,测定培养液中3种离子的浓度,结果如下图所示。该实验的结果不能说明( )

A.不同植物对同种离子的吸收量是不同的

B.同一种植物对不同离子的吸收量是不同的

C.与番茄相比,水稻对SiO44-需要量大,对Ca2+需要量小

D.植物对各种离子的吸收速率与溶液中离子的浓度成正相关

解析:实验所测的培养液中的离子浓度越大,说明植物体对该离子的吸收量越少。比较分析题图中柱形条的高度可知,水稻对SiO44-吸收量大,对Ca2+、Mg2+吸收量少;而番茄吸收Ca2+、Mg2+较多,对SiO44-吸收量少。可见,不同植物对同种离子的吸收量和同一种植物对不同离子的吸收量不同。同时也体现了植物对无机盐离子的吸收具有选择性,其原因在于不同植物根尖细胞膜上载体的种类和数量是不同的。题图中并不能看出植物对各种离子的吸收速率与溶液中离子的浓度有关。

答案:D。

同课章节目录