甘肃省张掖中学2011-2012学年高二下学期期中考试试题(历史)

文档属性

| 名称 | 甘肃省张掖中学2011-2012学年高二下学期期中考试试题(历史) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 388.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

甘肃省张掖中学2011-2012学年高二下学期期中考试试题(历史)

第Ⅰ卷(客观题,共50分)

本卷共25小题,每小题2分,共50分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.梭伦改革为雅典民主的形成打下牢固阶级基础的是

A.颁布“解负令”

B.鼓励发展工商业,提倡节俭,反对奢侈

C.按照财产多寡将全体雅典公民划分为四个等级

D.创立了四百人会议

2.梭伦改革的措施与商鞅变法内容截然相反的是①农业政策 ②工商业政策 ③政治主张 ④历史作用

A.①②③ B.②③

C.③④ D.②④

3.下列关于春秋战国时期的变法运动的叙述,不正确的是

A.春秋时各国改革就整体而言主要是针对上层建筑方面的

B.战国时期各国变法有效地打击了旧制度,增强了国力

C.战国时期各国变法在一定程度上瓦解了旧的统治秩序,使新兴地主阶级的地位得以强化

D.战国变法是在春秋改革的基础上进行的,同时更加彻底

4.春秋战国时期各国改革变法的共同原因主要有①铁器牛耕促进社会生产力发展 ②新兴地主阶级壮大,要求变革③实现富国强兵和争霸战争的需要④商鞅变法的促进

A.①②③④ B.①②③

C.①②④ D.①③④

5.南宋洪迈在《容斋随笔》中说:“七国虎争天下,莫不招致四方游士。然六国所用相,皆其宗族及国人。……独秦不然……卒之所以兼天下者,诸人之力也。”对此,下列理解正确的是

A.网罗并重用人才是秦国实现统一的重要原因

B.秦国给人才的待遇高于其他六国

C.战国时人才不能自由流动

D.秦国经济军事力量绝胜于六国

6.商鞅变法中哪些内容直接废除了奴隶主贵族的特权①军功授爵制 ②重农抑商 ③废除井田制 ④废分封行县制 ⑤实行连坐

A.①③④ B.①②⑤

C.②③⑤ D.②③④⑤

7.《 魏书·良吏传序》称颂孝文帝时代“肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”。这种状况出现的主要原因是

A.整顿吏治,实行俸禄制

B.移风易俗,实行汉制

C.颁布均田令,实行三长制

D.迁都洛阳,控制中原

8.北魏孝文帝改革中直接推动农业生产发展的改革措施是①俸禄制 ②均田制 ③三长制 ④租调制

A.①②③④ B.①②③

C.①③ D.②④

9.梁启超在《王荆公》中称王安石“三代下求完人,惟公庶足以当之矣”,他把青苗法和□□法看作近代“文明国家”的银行,把□□法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”,认为保甲法“与今世所谓警察者正相类。”“实国史上,世界史上最有名誉之社会革命”。梁启超文中的两个□□应该是①市易法②募役法③均输法④将兵法

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

10.历史学家黄仁宇在《中国大历史》中写道:在我们之前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当日里任何其他地方提出。这里所说的中国“企图以金融管制的办法操纵国事”指的是

A.商鞅变法

B.北魏孝文帝改革

C.王安石变法

D.张居正实行一条鞭法

11.2003年德国电视二台曾举办过“最杰出的德国人”的评选活动。宗教改革先驱马丁· 路德超越马克思名列第二。马丁·路德当选的理由不正确的是他

A.张贴“九十五条论纲”,开始宗教改革

B.主张普通教徒有权直接阅读《圣经》

C.主张灵魂能否得救在于心中的信仰

D.主张简化教会圣礼,神职人员不能结婚

12.“一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐。……财富本身决不像某些蠢人所想的应予以谴责,这样做就是亵读神明。”材料所体现的是

A.加尔文的先定论思想

B.马丁·路德信徒得救只能靠终生“悔改”

C.洛克财产权是通过劳动获得的

D.马基雅弗利君主为维护权力而不择手段

13.面对奥斯曼素丹的诏书,穆罕默德·阿里说:“我作为一个不知名的冒险家来到埃及。……如今,我在这里已经站稳脚跟”、“我从来就没有什么主人!”这表明穆罕默德·阿里

A.要取代奥斯曼素丹的地位

B.已经实现对埃及的统治

C.准备打击马木路克势力

D.经过改革埃及实力强大

14.亚历山大二世说:“继续拖延只会引起更大的灾祸,对整个国家,特别是对地主会造成有害的、灾难性的后果。”这表明亚历山大二世准备

A.强化俄国的农奴制

B.发动克里木战争

C.改革农奴制

D.镇压革命行动

15.1868年明治政府公布了著名的“五条誓文”,其中规定:“官武一途以至庶民,务使各遂其志……破旧有之陋习,立基于天地之公道。”为达到这一目的,日本政府

①废除幕藩体制,建立中央集权 ②废除武士特权,实现“四民平等” ③废除专制制度,建立民主政治 ④废除等级制度,实现民主平等

A.①②③ B.②③④

C.①② D.①②③④

16.下列关于闭关锁国时期日本社会状况的表述,正确的是①经济停滞不前②日本的农业、手工业和商业等方面都有了一定的发展③出现了资本主义萌芽,一些商业城市繁荣起来

④出现富甲日本的大商人⑤社会矛盾日趋尖锐

A.①②③④⑤ B.①②③⑤

C.①②③④ D.②③④⑤

17.中下级武士以“尊王攘夷”为口号反对现存秩序,从根本上说是因为

A.树立天皇的权威

B.日本新的生产关系尚不成熟

C.列强入侵加剧了民族危机

D.幕府统治者对外妥协退让

18.中国近代史上有人提出:“议院者,公议政事之院也。集众思,广众益,用人行政一秉至公,法诚良,意诚美矣。” “昏暴之君无所施其虐,跋扈之臣无所擅其权,大小官司无所卸其职,草野小民无所积其怨,故断不至数代而亡,一朝而厌也。”材料中所主张的是

A.加强君主专制 B.实行相互监督

C.实行君主立宪 D.倡导民主共和

19.戊戌变法运动的失败证明了中国近代化道路的曲折性。但它给后来的奋斗者提供的最重要的历史经验是

A.可以走日本明治维新之路

B.可以走俄国农奴制改革之路

C.丢掉改良幻想,运用暴力手段推翻清朝

D.可以走法、美革命之路

20.《光绪朝东华录》载清末颁布的一份懿旨称:“嗣后乡试会试及岁考科考等,悉照旧制,仍以四书文试帖经文策问等项分别考试。经济特科,易滋流弊,并着即行停罢。”与这一懿旨的颁布有直接关系的历史事件是

A.百日维新 B.戊戌政变

C.清末新政 D.预备立宪

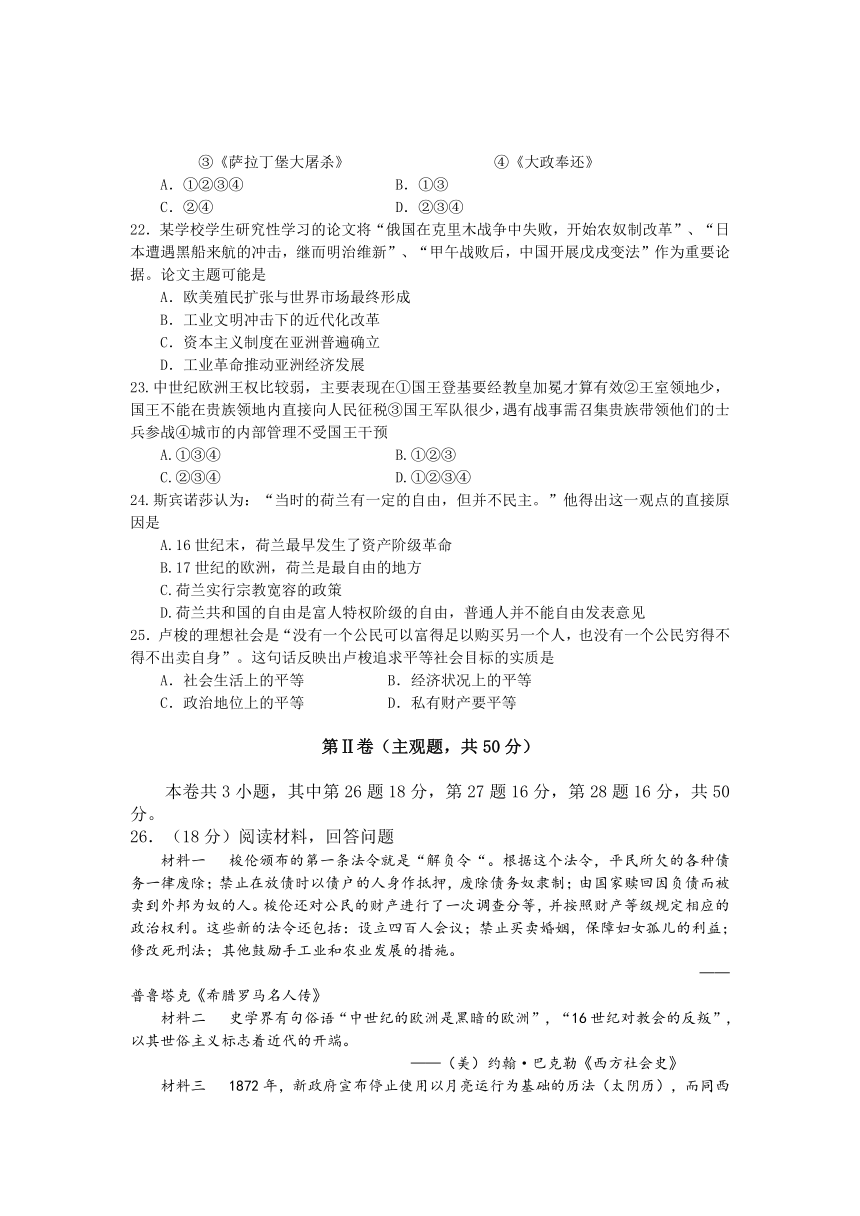

21.下面四幅插图中,其内容有利于资本主义发展的有

①《卡诺莎事件》 ②《解放农奴》

③《萨拉丁堡大屠杀》 ④《大政奉还》

A.①②③④ B.①③

C.②④ D.②③④

22.某学校学生研究性学习的论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明治维新”、“甲午战败后,中国开展戊戌变法”作为重要论据。论文主题可能是

A.欧美殖民扩张与世界市场最终形成

B.工业文明冲击下的近代化改革

C.资本主义制度在亚洲普遍确立

D.工业革命推动亚洲经济发展

23.中世纪欧洲王权比较弱,主要表现在①国王登基要经教皇加冕才算有效②王室领地少,国王不能在贵族领地内直接向人民征税③国王军队很少,遇有战事需召集贵族带领他们的士兵参战④城市的内部管理不受国王干预

A.①③④ B.①②③

C.②③④ D.①②③④

24.斯宾诺莎认为:“当时的荷兰有一定的自由,但并不民主。”他得出这一观点的直接原因是

A.16世纪末,荷兰最早发生了资产阶级革命

B.17世纪的欧洲,荷兰是最自由的地方

C.荷兰实行宗教宽容的政策

D.荷兰共和国的自由是富人特权阶级的自由,普通人并不能自由发表意见

25.卢梭的理想社会是“没有一个公民可以富得足以购买另一个人,也没有一个公民穷得不得不出卖自身”。这句话反映出卢梭追求平等社会目标的实质是

A.社会生活上的平等 B.经济状况上的平等

C.政治地位上的平等 D.私有财产要平等

第Ⅱ卷(主观题,共50分)

本卷共3小题,其中第26题18分,第27题16分,第28题16分,共50分。

26.(18分)阅读材料,回答问题

材料一 梭伦颁布的第一条法令就是“解负令“。根据这个法令,平民所欠的各种债务一律废除;禁止在放债时以债户的人身作抵押,废除债务奴隶制;由国家赎回因负债而被卖到外邦为奴的人。梭伦还对公民的财产进行了一次调查分等,并按照财产等级规定相应的政治权利。这些新的法令还包括:设立四百人会议;禁止买卖婚姻,保障妇女孤儿的利益;修改死刑法;其他鼓励手工业和农业发展的措施。

——普鲁塔克《希腊罗马名人传》

材料二 史学界有句俗语“中世纪的欧洲是黑暗的欧洲”,“16世纪对教会的反叛”,以其世俗主义标志着近代的开端。

——(美)约翰·巴克勒《西方社会史》

材料三 1872年,新政府宣布停止使用以月亮运行为基础的历法(太阴历),而同西洋各国一样,明确实行以太阳运行为基础的太阳历。而且确定一天为24小时,一周为7天,将此作为全国的共同时间。于是,人们生活所依据的历法和时间的划分发生了很大的变化。此前,普通民众一年中的重大节日(如3月3日,5月5日,7月7日等),都是从中国传入的。政府改以天皇和皇室的活动为中心,规定新的节日,要求民众届时庆祝。如神武天皇即位日(神话传说中的第一位天皇),天皇的生日等。但是由于旧历法及基于旧历法的各种节日活动同农业生产及习俗密切关联,所以在有些地域仍然长时间地延续着。

——《东亚三国的近现代史》

(1)据材料一说明梭伦改革要解决的社会矛盾 (2分)结合所学知识,指出梭伦调解社会矛盾的指导思想是什么?(2分)梭伦改革中有哪些措施能体现这一思想?(2分)

(2)材料二为什么说“中世纪的欧洲是黑暗的欧洲”,请结合所学知识加以说明。 “16世纪对教会的反叛”的标志事件是什么?(8分)

(3)概括日本节日改革的特点,并简要分析出现这种特点的原因。(4分)

27.(16分)阅读材料,回答问题

材料一 人天然是个社会的和政治的动物,注定比其他一切动物要过更多的合群生活。物质世界存在着天道的某种秩序,在这种秩序之下,所有的物体都受到第一物体即天体的控制。

蜜蜂有一个王,而整个宇宙有一个上帝。

世俗权力之服从宗教权力,犹肉体之服从灵魂。所以,如果一位主教就世俗权力受其支配的那些事情对事物发生兴趣,或者对世俗权力交其处理的问题发生兴趣,那并不算是越权。

根据既为祭司又为国王的基督启示,教皇的权力在世俗问题和宗教问题上都是至高无上的。

——《阿奎那政治著作》:

材料二 当立法者们图谋夺取和破坏人民的财产或贬低他们的地位使其处于专断权力下的奴役状态时,立法者们就使自己与人民处于战争状态,人民因此就无须再予服从……人民享有恢复他们原来的自由的权利,并通过建立他们认为合适的新立法机关以谋求他们的安全和保证。当人民发现立法行为与他们的委托相抵触时,人民仍然享有最高的权利来罢免或更换立法机关。

——洛克《政府论》

材料三 政治上的自由是公共的自由,要保障自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或多个人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因记》

(1)根据材料一,归纳出阿奎那的思想观点。(4分)

(2)归纳材料二中洛克的主要思想。(4分)结合所学知识,除立法权外,作者认为的国家权力主要还有哪些?(2分)

(3)归纳材料三所体现的思想,并指出这一思想的历史渊源和影响。 (6分)

28.(16分)阅读材料,回答问题

材料一 中国在甲午战争中的败绩,证明了自强运动有不足之处。中国的知识分子和官员意识到这场运动的局限性,认为必须扩大现代化的纲领,把政治改革也包括进去。自信的思想家康有为和他著名的弟子梁启超,鼓动皇帝遵循彼得大帝和明治天皇的方式,实行维新变法。然而,即使在后期阶段,维新分子也并不倡导完全西化,而只是鼓吹建立一种融中西诸因素于一体的混合政体。康有为改革方案的结果,是1898年的“百日雏新”,但却突然地以失败而告终。 ——徐中约《(中国近代史)》

材料二 康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,俾中国欲为强国。……不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

——陈恭禄《中国近代史》

材料三 中国数千年之腐败,其祸极于今日,推其大原,皆必自奴隶性而来,不除此性中国万不能立于世界万国之间。而自由云者,正使人自如其本性,而不受钳制于他人。今日非施此药,万不能愈此病。欲兴民权,宜先兴绅权;欲兴绅权,宜以学会为之起点……自时务学堂、南学会既开后,湖南民智骤开,士气大昌,人人皆能言政治之公理,以爱国相砥砺,以救亡为己任,其英俊沉毅之才遍地皆是。

——摘自梁启超《戊戌政变记》

(1)材料一中康有为和梁启超主张建立的“混合政体”指的是什么?结合所学知识说出近代中国在向西方学习过程中呈现出的特点。(8分)

(2)概括材料二中作者认为戊戌变法失败的原因。(4分)

(3)根据材料三,归纳梁启超认为国家落后原因 (4分)

27.

(1)王权来自神权,王权是上帝通过教皇授予的;王权低于教权。(4分)

(2)思想:如果立法者违背了人民意愿,人民就不再服从它;有权使用武力推翻其统治,重新建立新的立法机构。(4分)

权力:行政权和对外权,都属于国王。(2分)

(3)思想:权力的“制约与平衡” (2分)。

历史渊源:源于英国启蒙思想家洛克的思想(2分)。

影响:为西方民主政治的实践提供了重要的理论依据。(2分)

28.

(1)混合政体:君主立宪制(2分)。

特点:西方文化认识的不断加深而逐步推进,经历了一个由浅人深、由表及里的过程;由初期模仿西方的科学技术到后来逐渐领悟到学习西方的政治、经济、教育制度等;中国人对西方文化的认识走了一条由被动接受到主动选择的道路。(6分)

(2)维新派自身局限;顽固派势力强大。(4分)

(3)原因:梁启超认为中国民智未开,民众愚昧;奴隶性,不自由。(4分)

第Ⅰ卷(客观题,共50分)

本卷共25小题,每小题2分,共50分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.梭伦改革为雅典民主的形成打下牢固阶级基础的是

A.颁布“解负令”

B.鼓励发展工商业,提倡节俭,反对奢侈

C.按照财产多寡将全体雅典公民划分为四个等级

D.创立了四百人会议

2.梭伦改革的措施与商鞅变法内容截然相反的是①农业政策 ②工商业政策 ③政治主张 ④历史作用

A.①②③ B.②③

C.③④ D.②④

3.下列关于春秋战国时期的变法运动的叙述,不正确的是

A.春秋时各国改革就整体而言主要是针对上层建筑方面的

B.战国时期各国变法有效地打击了旧制度,增强了国力

C.战国时期各国变法在一定程度上瓦解了旧的统治秩序,使新兴地主阶级的地位得以强化

D.战国变法是在春秋改革的基础上进行的,同时更加彻底

4.春秋战国时期各国改革变法的共同原因主要有①铁器牛耕促进社会生产力发展 ②新兴地主阶级壮大,要求变革③实现富国强兵和争霸战争的需要④商鞅变法的促进

A.①②③④ B.①②③

C.①②④ D.①③④

5.南宋洪迈在《容斋随笔》中说:“七国虎争天下,莫不招致四方游士。然六国所用相,皆其宗族及国人。……独秦不然……卒之所以兼天下者,诸人之力也。”对此,下列理解正确的是

A.网罗并重用人才是秦国实现统一的重要原因

B.秦国给人才的待遇高于其他六国

C.战国时人才不能自由流动

D.秦国经济军事力量绝胜于六国

6.商鞅变法中哪些内容直接废除了奴隶主贵族的特权①军功授爵制 ②重农抑商 ③废除井田制 ④废分封行县制 ⑤实行连坐

A.①③④ B.①②⑤

C.②③⑤ D.②③④⑤

7.《 魏书·良吏传序》称颂孝文帝时代“肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”。这种状况出现的主要原因是

A.整顿吏治,实行俸禄制

B.移风易俗,实行汉制

C.颁布均田令,实行三长制

D.迁都洛阳,控制中原

8.北魏孝文帝改革中直接推动农业生产发展的改革措施是①俸禄制 ②均田制 ③三长制 ④租调制

A.①②③④ B.①②③

C.①③ D.②④

9.梁启超在《王荆公》中称王安石“三代下求完人,惟公庶足以当之矣”,他把青苗法和□□法看作近代“文明国家”的银行,把□□法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”,认为保甲法“与今世所谓警察者正相类。”“实国史上,世界史上最有名誉之社会革命”。梁启超文中的两个□□应该是①市易法②募役法③均输法④将兵法

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

10.历史学家黄仁宇在《中国大历史》中写道:在我们之前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当日里任何其他地方提出。这里所说的中国“企图以金融管制的办法操纵国事”指的是

A.商鞅变法

B.北魏孝文帝改革

C.王安石变法

D.张居正实行一条鞭法

11.2003年德国电视二台曾举办过“最杰出的德国人”的评选活动。宗教改革先驱马丁· 路德超越马克思名列第二。马丁·路德当选的理由不正确的是他

A.张贴“九十五条论纲”,开始宗教改革

B.主张普通教徒有权直接阅读《圣经》

C.主张灵魂能否得救在于心中的信仰

D.主张简化教会圣礼,神职人员不能结婚

12.“一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐。……财富本身决不像某些蠢人所想的应予以谴责,这样做就是亵读神明。”材料所体现的是

A.加尔文的先定论思想

B.马丁·路德信徒得救只能靠终生“悔改”

C.洛克财产权是通过劳动获得的

D.马基雅弗利君主为维护权力而不择手段

13.面对奥斯曼素丹的诏书,穆罕默德·阿里说:“我作为一个不知名的冒险家来到埃及。……如今,我在这里已经站稳脚跟”、“我从来就没有什么主人!”这表明穆罕默德·阿里

A.要取代奥斯曼素丹的地位

B.已经实现对埃及的统治

C.准备打击马木路克势力

D.经过改革埃及实力强大

14.亚历山大二世说:“继续拖延只会引起更大的灾祸,对整个国家,特别是对地主会造成有害的、灾难性的后果。”这表明亚历山大二世准备

A.强化俄国的农奴制

B.发动克里木战争

C.改革农奴制

D.镇压革命行动

15.1868年明治政府公布了著名的“五条誓文”,其中规定:“官武一途以至庶民,务使各遂其志……破旧有之陋习,立基于天地之公道。”为达到这一目的,日本政府

①废除幕藩体制,建立中央集权 ②废除武士特权,实现“四民平等” ③废除专制制度,建立民主政治 ④废除等级制度,实现民主平等

A.①②③ B.②③④

C.①② D.①②③④

16.下列关于闭关锁国时期日本社会状况的表述,正确的是①经济停滞不前②日本的农业、手工业和商业等方面都有了一定的发展③出现了资本主义萌芽,一些商业城市繁荣起来

④出现富甲日本的大商人⑤社会矛盾日趋尖锐

A.①②③④⑤ B.①②③⑤

C.①②③④ D.②③④⑤

17.中下级武士以“尊王攘夷”为口号反对现存秩序,从根本上说是因为

A.树立天皇的权威

B.日本新的生产关系尚不成熟

C.列强入侵加剧了民族危机

D.幕府统治者对外妥协退让

18.中国近代史上有人提出:“议院者,公议政事之院也。集众思,广众益,用人行政一秉至公,法诚良,意诚美矣。” “昏暴之君无所施其虐,跋扈之臣无所擅其权,大小官司无所卸其职,草野小民无所积其怨,故断不至数代而亡,一朝而厌也。”材料中所主张的是

A.加强君主专制 B.实行相互监督

C.实行君主立宪 D.倡导民主共和

19.戊戌变法运动的失败证明了中国近代化道路的曲折性。但它给后来的奋斗者提供的最重要的历史经验是

A.可以走日本明治维新之路

B.可以走俄国农奴制改革之路

C.丢掉改良幻想,运用暴力手段推翻清朝

D.可以走法、美革命之路

20.《光绪朝东华录》载清末颁布的一份懿旨称:“嗣后乡试会试及岁考科考等,悉照旧制,仍以四书文试帖经文策问等项分别考试。经济特科,易滋流弊,并着即行停罢。”与这一懿旨的颁布有直接关系的历史事件是

A.百日维新 B.戊戌政变

C.清末新政 D.预备立宪

21.下面四幅插图中,其内容有利于资本主义发展的有

①《卡诺莎事件》 ②《解放农奴》

③《萨拉丁堡大屠杀》 ④《大政奉还》

A.①②③④ B.①③

C.②④ D.②③④

22.某学校学生研究性学习的论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明治维新”、“甲午战败后,中国开展戊戌变法”作为重要论据。论文主题可能是

A.欧美殖民扩张与世界市场最终形成

B.工业文明冲击下的近代化改革

C.资本主义制度在亚洲普遍确立

D.工业革命推动亚洲经济发展

23.中世纪欧洲王权比较弱,主要表现在①国王登基要经教皇加冕才算有效②王室领地少,国王不能在贵族领地内直接向人民征税③国王军队很少,遇有战事需召集贵族带领他们的士兵参战④城市的内部管理不受国王干预

A.①③④ B.①②③

C.②③④ D.①②③④

24.斯宾诺莎认为:“当时的荷兰有一定的自由,但并不民主。”他得出这一观点的直接原因是

A.16世纪末,荷兰最早发生了资产阶级革命

B.17世纪的欧洲,荷兰是最自由的地方

C.荷兰实行宗教宽容的政策

D.荷兰共和国的自由是富人特权阶级的自由,普通人并不能自由发表意见

25.卢梭的理想社会是“没有一个公民可以富得足以购买另一个人,也没有一个公民穷得不得不出卖自身”。这句话反映出卢梭追求平等社会目标的实质是

A.社会生活上的平等 B.经济状况上的平等

C.政治地位上的平等 D.私有财产要平等

第Ⅱ卷(主观题,共50分)

本卷共3小题,其中第26题18分,第27题16分,第28题16分,共50分。

26.(18分)阅读材料,回答问题

材料一 梭伦颁布的第一条法令就是“解负令“。根据这个法令,平民所欠的各种债务一律废除;禁止在放债时以债户的人身作抵押,废除债务奴隶制;由国家赎回因负债而被卖到外邦为奴的人。梭伦还对公民的财产进行了一次调查分等,并按照财产等级规定相应的政治权利。这些新的法令还包括:设立四百人会议;禁止买卖婚姻,保障妇女孤儿的利益;修改死刑法;其他鼓励手工业和农业发展的措施。

——普鲁塔克《希腊罗马名人传》

材料二 史学界有句俗语“中世纪的欧洲是黑暗的欧洲”,“16世纪对教会的反叛”,以其世俗主义标志着近代的开端。

——(美)约翰·巴克勒《西方社会史》

材料三 1872年,新政府宣布停止使用以月亮运行为基础的历法(太阴历),而同西洋各国一样,明确实行以太阳运行为基础的太阳历。而且确定一天为24小时,一周为7天,将此作为全国的共同时间。于是,人们生活所依据的历法和时间的划分发生了很大的变化。此前,普通民众一年中的重大节日(如3月3日,5月5日,7月7日等),都是从中国传入的。政府改以天皇和皇室的活动为中心,规定新的节日,要求民众届时庆祝。如神武天皇即位日(神话传说中的第一位天皇),天皇的生日等。但是由于旧历法及基于旧历法的各种节日活动同农业生产及习俗密切关联,所以在有些地域仍然长时间地延续着。

——《东亚三国的近现代史》

(1)据材料一说明梭伦改革要解决的社会矛盾 (2分)结合所学知识,指出梭伦调解社会矛盾的指导思想是什么?(2分)梭伦改革中有哪些措施能体现这一思想?(2分)

(2)材料二为什么说“中世纪的欧洲是黑暗的欧洲”,请结合所学知识加以说明。 “16世纪对教会的反叛”的标志事件是什么?(8分)

(3)概括日本节日改革的特点,并简要分析出现这种特点的原因。(4分)

27.(16分)阅读材料,回答问题

材料一 人天然是个社会的和政治的动物,注定比其他一切动物要过更多的合群生活。物质世界存在着天道的某种秩序,在这种秩序之下,所有的物体都受到第一物体即天体的控制。

蜜蜂有一个王,而整个宇宙有一个上帝。

世俗权力之服从宗教权力,犹肉体之服从灵魂。所以,如果一位主教就世俗权力受其支配的那些事情对事物发生兴趣,或者对世俗权力交其处理的问题发生兴趣,那并不算是越权。

根据既为祭司又为国王的基督启示,教皇的权力在世俗问题和宗教问题上都是至高无上的。

——《阿奎那政治著作》:

材料二 当立法者们图谋夺取和破坏人民的财产或贬低他们的地位使其处于专断权力下的奴役状态时,立法者们就使自己与人民处于战争状态,人民因此就无须再予服从……人民享有恢复他们原来的自由的权利,并通过建立他们认为合适的新立法机关以谋求他们的安全和保证。当人民发现立法行为与他们的委托相抵触时,人民仍然享有最高的权利来罢免或更换立法机关。

——洛克《政府论》

材料三 政治上的自由是公共的自由,要保障自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或多个人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因记》

(1)根据材料一,归纳出阿奎那的思想观点。(4分)

(2)归纳材料二中洛克的主要思想。(4分)结合所学知识,除立法权外,作者认为的国家权力主要还有哪些?(2分)

(3)归纳材料三所体现的思想,并指出这一思想的历史渊源和影响。 (6分)

28.(16分)阅读材料,回答问题

材料一 中国在甲午战争中的败绩,证明了自强运动有不足之处。中国的知识分子和官员意识到这场运动的局限性,认为必须扩大现代化的纲领,把政治改革也包括进去。自信的思想家康有为和他著名的弟子梁启超,鼓动皇帝遵循彼得大帝和明治天皇的方式,实行维新变法。然而,即使在后期阶段,维新分子也并不倡导完全西化,而只是鼓吹建立一种融中西诸因素于一体的混合政体。康有为改革方案的结果,是1898年的“百日雏新”,但却突然地以失败而告终。 ——徐中约《(中国近代史)》

材料二 康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,俾中国欲为强国。……不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

——陈恭禄《中国近代史》

材料三 中国数千年之腐败,其祸极于今日,推其大原,皆必自奴隶性而来,不除此性中国万不能立于世界万国之间。而自由云者,正使人自如其本性,而不受钳制于他人。今日非施此药,万不能愈此病。欲兴民权,宜先兴绅权;欲兴绅权,宜以学会为之起点……自时务学堂、南学会既开后,湖南民智骤开,士气大昌,人人皆能言政治之公理,以爱国相砥砺,以救亡为己任,其英俊沉毅之才遍地皆是。

——摘自梁启超《戊戌政变记》

(1)材料一中康有为和梁启超主张建立的“混合政体”指的是什么?结合所学知识说出近代中国在向西方学习过程中呈现出的特点。(8分)

(2)概括材料二中作者认为戊戌变法失败的原因。(4分)

(3)根据材料三,归纳梁启超认为国家落后原因 (4分)

27.

(1)王权来自神权,王权是上帝通过教皇授予的;王权低于教权。(4分)

(2)思想:如果立法者违背了人民意愿,人民就不再服从它;有权使用武力推翻其统治,重新建立新的立法机构。(4分)

权力:行政权和对外权,都属于国王。(2分)

(3)思想:权力的“制约与平衡” (2分)。

历史渊源:源于英国启蒙思想家洛克的思想(2分)。

影响:为西方民主政治的实践提供了重要的理论依据。(2分)

28.

(1)混合政体:君主立宪制(2分)。

特点:西方文化认识的不断加深而逐步推进,经历了一个由浅人深、由表及里的过程;由初期模仿西方的科学技术到后来逐渐领悟到学习西方的政治、经济、教育制度等;中国人对西方文化的认识走了一条由被动接受到主动选择的道路。(6分)

(2)维新派自身局限;顽固派势力强大。(4分)

(3)原因:梁启超认为中国民智未开,民众愚昧;奴隶性,不自由。(4分)

同课章节目录