1.4 透镜成像规律 教案

文档属性

| 名称 | 1.4 透镜成像规律 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 324.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-12 18:09:10 | ||

图片预览

文档简介

第一章 光的折射

第四节 透镜成像规律

【教材分析】

本章教材共五节,核心内容是第四节凸透镜成像的规律,教材以探究凸透镜成像情况与物距有关为主线,安排了学生“提出问题、猜想、设计实验、进行实验、分析与论证”等探究过程,形成较为清晰的对凸透镜成像规律的认识。

教材第一节介绍光的折射、折射率,第二节介绍全反射、光导纤维,第三节介绍棱镜和透镜,使学生对生活中常见的透镜及其成像的情况获得具体、生动的感性认识。这三节的作用是从知识方面和探究过程为学生的自主探究作铺垫。

【教学目标】

知识与技能 1.知道凸透镜成像的规律。

2.培养学生数据处理的能力。

过程与方法 1.经历观察凸透镜成像的有关现象、收集实验数据过程,体验归纳凸透镜成像规律的过程,避免对于规律的死记硬背

2.经历从实验数据中总结规律、从数据中发现问题的过程,感悟归纳科学规律的方法。

情感、态度与价值观

1.体会实验探究活动在认识事物过程中的重要意义。

2.通过师生双边教学活动,培养学生自主学习和创新意识。

【教学重点】 1.使学生初步了解科学探究的方法

2.透镜成像规律

【教学难点】 1.对凸透镜成像性质的描述

2.透镜成像的原理

【教学过程】

引入新课 提前安排课代表利用多媒体设备,给学生展示生活中的透镜,激发学生的学习兴趣。教师进入教室后,借助学生课前所了解到的生活中的透镜导入新课。多媒体

课件展示:照相机、投影仪、放大镜的成像情况。

提出问题 1.为什么同样的凸透镜,在不同的情景下会成不一样的像?

2.凸透镜所成像的正倒、大小、虚实会受哪些因素的影响?

实验探究 一、实验演示

【教师演示】 不断改变物距时凸透镜所成的像,引导学生猜想透镜所成的像受物距的影响

实验探究

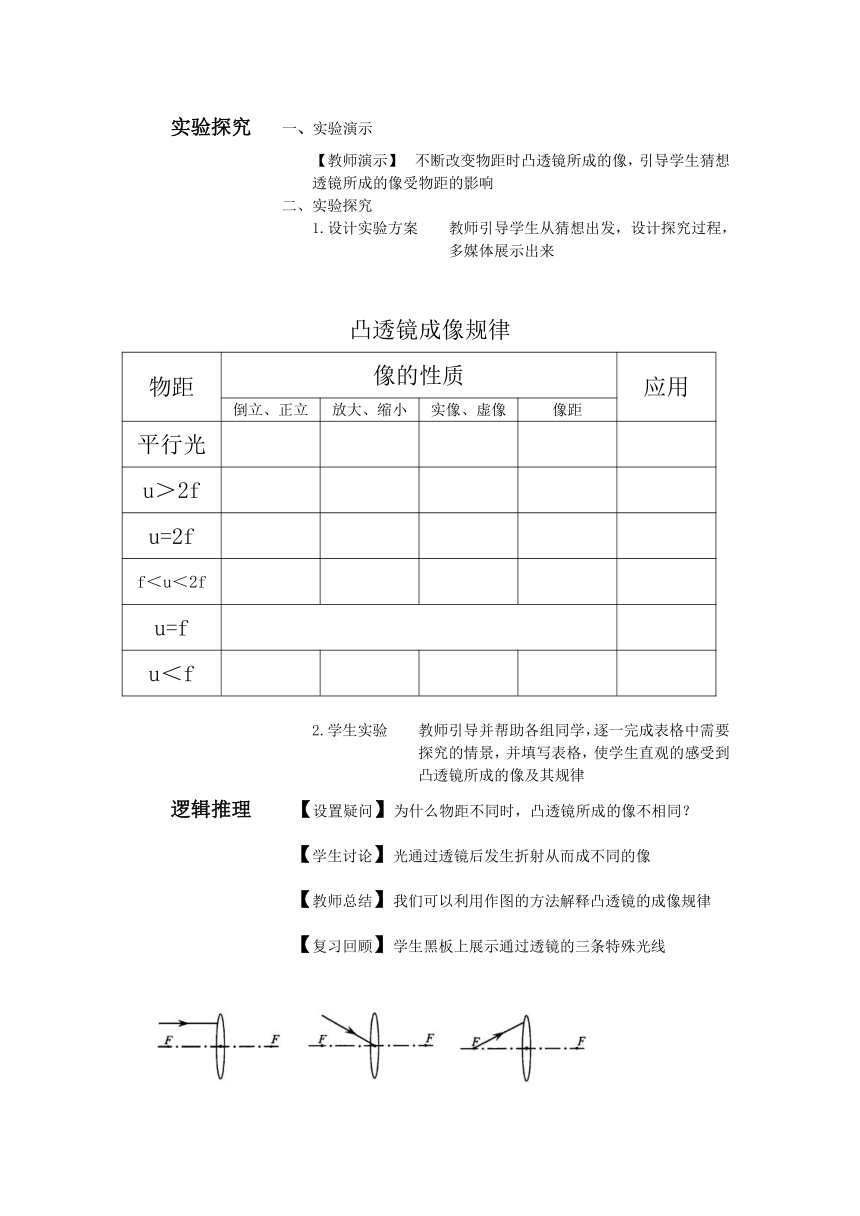

1.设计实验方案 教师引导学生从猜想出发,设计探究过程,多媒体展示出来

凸透镜成像规律

物距

像的性质

应用

倒立、正立

放大、缩小

实像、虚像

像距

平行光

u>2f

u=2f

f<u<2f

u=f

u<f

2.学生实验 教师引导并帮助各组同学,逐一完成表格中需要探究的情景,并填写表格,使学生直观的感受到凸透镜所成的像及其规律

逻辑推理 【设置疑问】为什么物距不同时,凸透镜所成的像不相同?

【学生讨论】光通过透镜后发生折射从而成不同的像

【教师总结】我们可以利用作图的方法解释凸透镜的成像规律

【复习回顾】学生黑板上展示通过透镜的三条特殊光线

【思考讨论】如何做出物体通过凸透镜所成的像?

【教师总结】通过物体的顶点引出两条光线,经透镜折射后汇聚于一点,该点即为顶点通过透镜所成的像

【学生展示】邀请五名同学在黑板上展示,利用作图法找到物体在不同位置时通过透镜所成的像

动画展示 教师利用Flah动画将实验过程和作图方法展示给大家,引导学生进行课堂小结

【课后小结】

一倍焦距分虚实;二倍焦距分大小;

实像总是异侧倒;虚像总是同侧正;

物近像远像变大;物远像近像变小;

像的大小像距定;像儿跟着物体跑。

【课后作业】

1、自制简易照相机 2、自制简易投影仪

【课后反思】

整节课依据物理学探究问题的思维习惯,设计了引入新课、提出问题、实验探究、逻辑推理、动画展示五个环节逐步推进。在知识层面,让学生获得了透镜及其成像情况具体、生动的感性认识,具有了一定的光学知识;在探究技能方面,带领学生体验了科学探究的过程,初步了解了收集数据的方法,经历了对数据的分析与论证的过程。学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,学生分析归纳的能力不强,在今后的学习中需着重培养。

凸透镜成像是课程标准要求学生必做实验之一,也是物理很难的探究实验之一,主要原因有:学生难以找到物体最清晰的像;使用蜡烛作为光源,难以准确地比较像与物体之间的大小关系;学生需要观察的现象、测量的数据太多,对其动手能力、交流合作能力提出了挑战;实验时是在众多点上观察、记录像的特点,最终需要归结到区域来表示,像的倒正、缩放、虚实的不断转换,对数据处理能力以及思维转换(从具体的点到抽象的区域)提出了挑战。

为解决“时间与内容”、“自主与指导”之间的矛盾,根据本课时内容特点,强化“进行实验与收集证据”这一探究要素。根据学生科学探究的能力,分步实施突出重点:带着“物距在什么范围内成倒立缩小的实像、物距在什么范围内成倒立放大的实像、物距在什么范围内,成正立放大的虚像三大问题探究。

通过优化探究现象和分析数据的过程,使学生感到探究更加完善,且通过探究得到的规律更真实更可信。Flash动画的使用,使抽象的数据变得形象直观。整个分析过程,力争做到学生主动参与、活而不乱,教师导若行云流水、引至水到渠成。

第四节 透镜成像规律

【教材分析】

本章教材共五节,核心内容是第四节凸透镜成像的规律,教材以探究凸透镜成像情况与物距有关为主线,安排了学生“提出问题、猜想、设计实验、进行实验、分析与论证”等探究过程,形成较为清晰的对凸透镜成像规律的认识。

教材第一节介绍光的折射、折射率,第二节介绍全反射、光导纤维,第三节介绍棱镜和透镜,使学生对生活中常见的透镜及其成像的情况获得具体、生动的感性认识。这三节的作用是从知识方面和探究过程为学生的自主探究作铺垫。

【教学目标】

知识与技能 1.知道凸透镜成像的规律。

2.培养学生数据处理的能力。

过程与方法 1.经历观察凸透镜成像的有关现象、收集实验数据过程,体验归纳凸透镜成像规律的过程,避免对于规律的死记硬背

2.经历从实验数据中总结规律、从数据中发现问题的过程,感悟归纳科学规律的方法。

情感、态度与价值观

1.体会实验探究活动在认识事物过程中的重要意义。

2.通过师生双边教学活动,培养学生自主学习和创新意识。

【教学重点】 1.使学生初步了解科学探究的方法

2.透镜成像规律

【教学难点】 1.对凸透镜成像性质的描述

2.透镜成像的原理

【教学过程】

引入新课 提前安排课代表利用多媒体设备,给学生展示生活中的透镜,激发学生的学习兴趣。教师进入教室后,借助学生课前所了解到的生活中的透镜导入新课。多媒体

课件展示:照相机、投影仪、放大镜的成像情况。

提出问题 1.为什么同样的凸透镜,在不同的情景下会成不一样的像?

2.凸透镜所成像的正倒、大小、虚实会受哪些因素的影响?

实验探究 一、实验演示

【教师演示】 不断改变物距时凸透镜所成的像,引导学生猜想透镜所成的像受物距的影响

实验探究

1.设计实验方案 教师引导学生从猜想出发,设计探究过程,多媒体展示出来

凸透镜成像规律

物距

像的性质

应用

倒立、正立

放大、缩小

实像、虚像

像距

平行光

u>2f

u=2f

f<u<2f

u=f

u<f

2.学生实验 教师引导并帮助各组同学,逐一完成表格中需要探究的情景,并填写表格,使学生直观的感受到凸透镜所成的像及其规律

逻辑推理 【设置疑问】为什么物距不同时,凸透镜所成的像不相同?

【学生讨论】光通过透镜后发生折射从而成不同的像

【教师总结】我们可以利用作图的方法解释凸透镜的成像规律

【复习回顾】学生黑板上展示通过透镜的三条特殊光线

【思考讨论】如何做出物体通过凸透镜所成的像?

【教师总结】通过物体的顶点引出两条光线,经透镜折射后汇聚于一点,该点即为顶点通过透镜所成的像

【学生展示】邀请五名同学在黑板上展示,利用作图法找到物体在不同位置时通过透镜所成的像

动画展示 教师利用Flah动画将实验过程和作图方法展示给大家,引导学生进行课堂小结

【课后小结】

一倍焦距分虚实;二倍焦距分大小;

实像总是异侧倒;虚像总是同侧正;

物近像远像变大;物远像近像变小;

像的大小像距定;像儿跟着物体跑。

【课后作业】

1、自制简易照相机 2、自制简易投影仪

【课后反思】

整节课依据物理学探究问题的思维习惯,设计了引入新课、提出问题、实验探究、逻辑推理、动画展示五个环节逐步推进。在知识层面,让学生获得了透镜及其成像情况具体、生动的感性认识,具有了一定的光学知识;在探究技能方面,带领学生体验了科学探究的过程,初步了解了收集数据的方法,经历了对数据的分析与论证的过程。学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,学生分析归纳的能力不强,在今后的学习中需着重培养。

凸透镜成像是课程标准要求学生必做实验之一,也是物理很难的探究实验之一,主要原因有:学生难以找到物体最清晰的像;使用蜡烛作为光源,难以准确地比较像与物体之间的大小关系;学生需要观察的现象、测量的数据太多,对其动手能力、交流合作能力提出了挑战;实验时是在众多点上观察、记录像的特点,最终需要归结到区域来表示,像的倒正、缩放、虚实的不断转换,对数据处理能力以及思维转换(从具体的点到抽象的区域)提出了挑战。

为解决“时间与内容”、“自主与指导”之间的矛盾,根据本课时内容特点,强化“进行实验与收集证据”这一探究要素。根据学生科学探究的能力,分步实施突出重点:带着“物距在什么范围内成倒立缩小的实像、物距在什么范围内成倒立放大的实像、物距在什么范围内,成正立放大的虚像三大问题探究。

通过优化探究现象和分析数据的过程,使学生感到探究更加完善,且通过探究得到的规律更真实更可信。Flash动画的使用,使抽象的数据变得形象直观。整个分析过程,力争做到学生主动参与、活而不乱,教师导若行云流水、引至水到渠成。