人音版 (五线谱) 五年级上册音乐 4 《外婆的澎湖湾》 ︳教案

文档属性

| 名称 | 人音版 (五线谱) 五年级上册音乐 4 《外婆的澎湖湾》 ︳教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 12:13:58 | ||

图片预览

文档简介

外婆的澎湖湾

——小学五年级唱歌课教学设计

教学基本信息

课题 外婆的澎湖湾

学科 音乐 学段

年级 五年级

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

以学生为本的指导思想,根据音乐的作品特点和学情实际情况,合理组织教学资源,理性设计教学活动,完成本课教学设计与课堂教学实录。

(二)理论依据

生本教育提出:“学生是教学过程的终端,是教育的本体。生本教育的特征之一,就是真正认识和反思学生个体,把一切为了学生作为教育价值原则”。同时新的音乐《课程标准》也明确指出:义务教育阶段学校音乐课的任务,不是为了培养音乐的专门人才,而应面向全体学生,使每一个学生的音乐潜能得到开发并使他们从中受益。音乐课的全部教学活动应以学生为主体,师生互动,将学生对音乐的感受和音乐活动的参与放在重要的位置。

二、教学背景

(一)教学内容分析

1.作品分析

(1)内容简介

《外婆的澎湖湾》是一首曲调优美抒情的歌曲,它以充满激情的抒情笔调,表达了对美丽的澎湖湾、可爱的家园的赞美之情,同时也勾起了对童年美好时光的怀想。

2.音乐分析

(1)总体简介

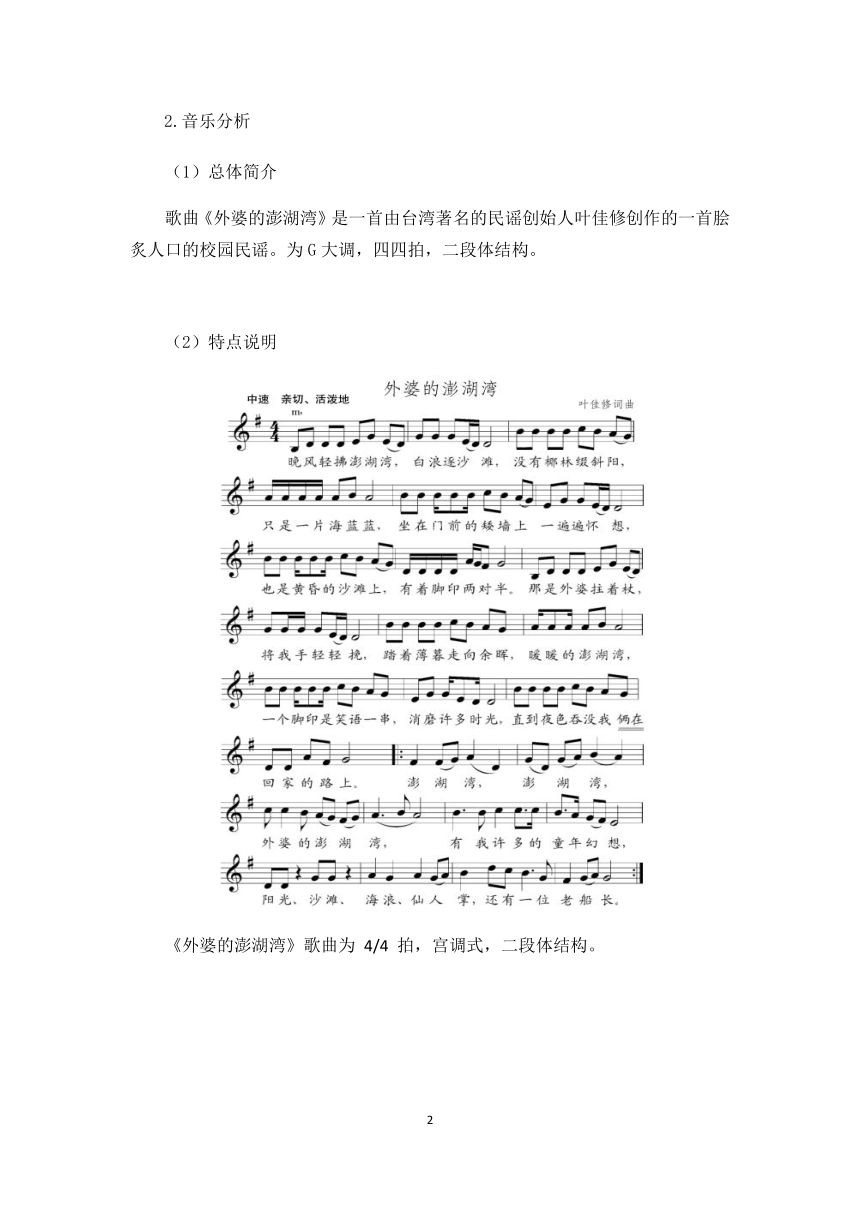

歌曲《外婆的澎湖湾》是一首由台湾著名的民谣创始人叶佳修创作的一首脍炙人口的校园民谣。为G大调,四四拍,二段体结构。

特点说明

《外婆的澎湖湾》歌曲为 4/4 拍,宫调式,二段体结构。

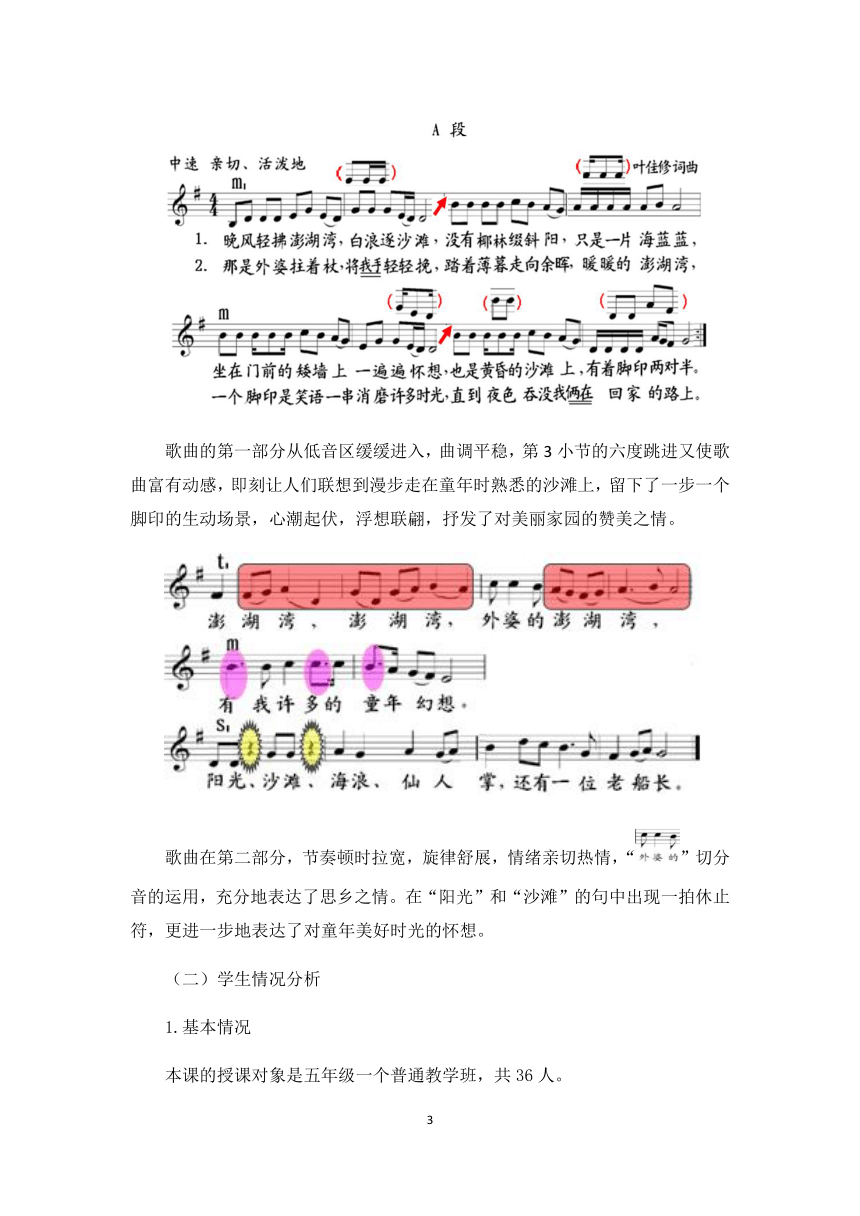

歌曲的第一部分从低音区缓缓进入,曲调平稳,第3小节的六度跳进又使歌曲富有动感,即刻让人们联想到漫步走在童年时熟悉的沙滩上,留下了一步一个脚印的生动场景,心潮起伏,浮想联翩,抒发了对美丽家园的赞美之情。

歌曲在第二部分,节奏顿时拉宽,旋律舒展,情绪亲切热情,“”切分音的运用,充分地表达了思乡之情。在“阳光”和“沙滩”的句中出现一拍休止符,更进一步地表达了对童年美好时光的怀想。

(二)学生情况分析

1.基本情况

本课的授课对象是五年级一个普通教学班,共36人。

2.音乐相关能力

(1)学生在演唱时,对声音的控制力不够,需要教师不断地提示和指导。

(2)学生能够根据字母谱的提示跟琴准确模唱旋律,并能慢速识读其唱名。

(3)学生乐于参与齐唱的演唱活动。

(三)教学方式与手段说明

1.教学方式:体验、探究、合作。

体验:以学生为主体进行自主学习的原则, 给予学生较大的学习自主权和实际锻炼的机会,在聆听、演唱中体验歌曲的风格特点。

探究:在学生唱熟歌曲的前提下,深入探究歌曲的内涵,通过齐唱、轮唱的演唱形式,以及速度、力度、音色等音乐要素的变化和演唱技巧的变化对歌曲进行演唱,调动每一个学生参与的积极性,从而唱好歌曲,使原本简单的歌曲变得更加丰富,更具艺术表现力。

合作:小组合作演唱并表现歌曲,依靠学生的配合,增强合作意识。

2. 教学手段:

(1)利用PowerPoint辅助教学;

(2)采用叠加法处理歌曲,丰富学生的情感体验;

(3)用格式工厂转换音乐格式,用goldwave剪辑音乐片段。

(四)技术准备

1.ppt演示文稿和用音乐软件制作的视唱练习曲;

2.歌曲音响、学生判断音高用的“音牌”。

(五)前期教学状况、问题与对策

在以往教学中,教师比较重视对学生视唱、听音这方面的训练,和“卡农”练习,大部分学生音准较好,初步建立了多声部和声听觉,为二声部歌曲的学习打下了良好的基础。

两个主要问题:

1.歌曲演唱过程中声部间的和谐与统一。(音准、咬字、吐字等)

策略:强调歌曲二声部演唱的技巧;适当增加听辩练习;利用柯尔文手势, 实践、体验相结合;

2.面对学生活跃的思维,独立的见解,课堂教学节奏把握不好。

策略:清楚了解学生学习的状态,并根据课堂变化情况随时做出相应的调整,使课堂教学节奏适宜、恰当。

三、教学目标

(一)“情感?态度?价值观”目标

能积极参与本课的歌唱活动,感受歌曲《外婆的澎湖湾》所表达的对美丽的澎湖湾、可爱的家园的赞美之情。

(二)“过程与方法”目标

体验“由听唱法到自主学唱发现难点再到教师解决完整表现”的歌曲学唱过程,学习听唱与模唱相结合的学习方法。

(三)“知识与技能”目标

1.歌曲中切分节奏的准确演唱。

2.能有感情的演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

3.能初步有意识地运用饱满有弹性的声音演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

四、教学重难点

(一)教学重点

歌曲《外婆的澎湖湾》的完整演唱

(二)教学难点

歌曲《外婆的澎湖湾》的准确演唱

五、教学过程

(一)基础练习

【环节目标:听辨旋律、模唱音组,练习音准与声音控制能力】

【设计意图:运用字母谱进行音组训练,培养学生的音准,为学唱歌曲做铺垫】

活动1.1——音组的听辨与模唱

教师分别弹奏(1)(2)音组,学生听辨两组音组的不同,之后依据谱例模唱。谱例如下:

(1) (2)

活动1.2——音组的接唱与模唱

教师加入新的旋律,学生做科尔文手势模唱。

(1) (2)

引导学生模唱旋律,并结合课上的问题对学生音准、音高、气息的指导。(温馨提示:准确、轻声、高位置的歌唱)

(二)学唱歌曲

【环节目标:用听唱法分段学唱歌曲,音高、节奏准确,在学唱中了解歌词所表现的内容】

【设计意图:能够做到用轻声、高位置的歌唱方法准确演唱】

活动2.1——初步聆听 感知歌曲

(1)初听歌曲,感知内容。

教师范唱《外婆的澎湖湾》,学生聆听歌曲,感受歌曲的情绪、节拍、歌词内容等。

(2)复听歌曲,了解背景。

出示歌词,教师播放歌曲范唱录音,学生再次聆听,教师出示图片,介绍澎湖湾,学生了解歌曲背景。

活动2.2——分段学唱 体验歌曲

教师出示A段歌谱,学生跟琴演唱歌词。

预设①第一乐句与第二乐句连接的“53”的音准

解决方案:教师弹琴,学生模唱。教师提示这两个音跨度大,提前想好音的高度,比如唱5时提前想到3的音高。师生接唱,生生接唱,生自己唱,想着曲谱唱歌词。学生准确演唱。

预设②带有“切分节奏”乐句的准确演唱

解决方案:节奏对比——时值长短对比,知道切分节奏时值是中间长,两头短。教师出示时值标记,带学生读一读、拍一拍、唱一唱,体会节奏特点。

“”第一遍唱曲谱。学生练习演唱。

“”第二遍想着曲谱唱歌词。个别学生单独练习。

教师唱第二段歌词,引导学生听出根据歌词需要第二段中歌曲节奏的变化。

出示曲谱:

教师引导学生发现第二段歌词与第一段歌词节奏不同的地方。学生听老师演唱第二段歌词。

(3)学生随琴完整演唱两段歌词。

(4)学唱B段歌词

出示曲谱:

播放录音2遍,学生随录音模唱。

学生找出不好演唱的乐句,教师给予指导。

预设①连线处的音准

解决方案:教师唱谱,学生唱词。

预设②“阳光,沙滩,海浪”处的节奏和音准。

解决方案二:歌唱方法提示——歌词中的“光”“滩”“浪”唱短一点,轻一点,教师示范,学生模仿。

随伴奏音响完整演唱歌词。

活动2.2——有情歌唱 表现歌曲

(1)引导学生根据歌曲的结构、节奏选择演唱声音和歌唱方法。

教师:请同学们听听第一段的节奏怎样?是紧凑的还是拉宽的?适合用什么样的声音演唱呢?

A段:(节奏:紧凑 情绪:轻快 声音:轻快有弹性),学生跟琴演唱。

(2)教师引导学生B段的节奏和旋律特点

教师: B段的节奏又是怎样的?拉宽的节奏表达什么感情?

B段:(节奏:拉宽 情绪:热情、亲切 声音:饱满、连贯 ),学生跟琴演唱。

(3)完整演唱歌曲。

(三)律动体验

【环节目标:能随着歌曲通过身体的律动来体验节奏感。】

【设计意图:在轻松愉快的情境中体验歌曲的美】

引导学生积极参与音乐、体验音乐,在行进中体验歌曲节奏、旋律特点,表现音乐的美。

(四)课堂小结

活动4.1——联系歌曲内容,教师对本课进行简要总结与启发。

教师:今天这节课我们基本学会了《外婆的澎湖湾》这首歌曲。

活动4.2——律动走出教室

七、学习评价方式

通过这节课的教学,无论是教师还是学生都应该能够获得精神上的愉悦,在此基础上教师有教法上的收获,学生有学法上的收获。同时学生的音乐审美能力、及表现能力都能得到进一步提高。我设计的评价包括学生的自评和教师的检测性评价两方面。以表格的形式进行检测。

1.学生自评

评 价 项 目 评价标准

符 合 基本

符合 不符合

1、喜欢这节课,喜欢歌曲《外婆的澎湖湾》。

2、能独自演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

3、能用轻巧、有弹性、饱满、连贯的声音演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

4、能唱准歌曲中的切分节奏、大跳音程。

5、能说出别人演唱时的优点与同学友好相处。

2.教师检测性评价

评 价 项 目 评价标准

符 合 基本

符合 不符合

1、能随伴奏演唱歌曲《外婆的澎湖湾》 。

2、能用动作表现歌曲的节拍。

3、能有感情地演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

4、能说出喜欢哪个同学的演唱,为什么。

5、能从音乐表现要素简单分析歌曲。

八、教学设计的特点

一、依托教材,以生为本设计教学内容

《外婆的澎湖湾》是一首五年级的学唱歌曲,它的曲调优美抒情,在80年代台湾校园民谣中,成为深受大家喜欢的歌曲之一,它以充满激情的抒怀笔调表达了对美丽的澎湖湾可爱家园的赞美之情,同时也勾起了对童年美好时光的怀想。根据对作品背景的了解并遵循孩子们的心理特点和前期对音乐储备规律,我设计了以基础练习 、学唱歌曲、展示评价为主线,采用感受、体验等方法,激发学生的学唱兴趣,让孩子们在不知不觉中学会这首歌曲。

二、运用教法,以“活”为主进行过程实施

在基础训练环节,学生通过听辨旋律、模唱音组,练习音准与声音控制能力,教师运用柯尔文手势辅助教学,帮助学生快速的进入音乐的学习状态。

在学唱歌曲环节,以学生的体验、合作、探究为主,进行过程实施。从聆听歌曲入手,感知情绪、节拍,用听唱法尽快学会歌曲,了解歌词所表现的内容,根据歌词内容,感知歌曲的乐句结构引导学生在演唱中体验、感受澎湖湾的美景。在过程中,通过师生接唱、生生接唱、单独演唱解决歌曲中大跳音程的音准问题。通过小组合作,生生互助解决歌曲的难点节奏。比如在学习切分节奏时,我引导学生通过时值长短的对比,引导学生通过时值记号拍一拍,读一读,唱一唱的方法感受切分节奏的时值分配,孩子们很快知道了切分节奏时值是中间长,两头短。这时,我及时检测,随机抽查个别孩子,看看他们是不是真的掌握了这个知识点,让学生不但会读节奏,并且能带着音高唱歌词,并给学生单独演唱的机会,每一名学生都参与到教学过程中去,学生学习的兴趣较为浓厚。

在表现歌曲环节,通过简单分析歌曲结构特点,唱好歌。基于平时音乐课堂对学生能力的积累,他们马上发现这首歌曲可以分为两个乐段。我追问道:“能说说你的划分依据吗?”有的说:“歌曲前半部分的节奏紧凑,为第一乐段,后半部分的节奏拉宽、比较舒展,为第二乐段,而且每段表现的情绪也不同。”我肯定的点点头接着问:“谁能说说我们用什么声音唱能更准确的表现每一乐段的特点呢?”这时,有孩子说:“第一乐段用欢快有弹性的声音,第二乐段用连贯饱满的声音演唱”,“那就让我们一起试试他的建议”,这时,我播放伴奏音乐,孩子们马上能够带着情绪、动作,有表情的演唱歌曲了。

教学效果

从效果来看,本节课的实施,学生的表现是轻松,愉快的,他们很乐意并积极的参与各种音乐活动。他们的歌声也越唱越美,他们充满激情的演唱感动了自己,感动了同学更感动了作为授课教师的我,当授课即将结束时,看着每一名孩子像只快乐的小燕子一样踏着欢快的节奏走出教室时,我感受到了作为一名音乐教育工作者的快乐与满足。

——小学五年级唱歌课教学设计

教学基本信息

课题 外婆的澎湖湾

学科 音乐 学段

年级 五年级

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

以学生为本的指导思想,根据音乐的作品特点和学情实际情况,合理组织教学资源,理性设计教学活动,完成本课教学设计与课堂教学实录。

(二)理论依据

生本教育提出:“学生是教学过程的终端,是教育的本体。生本教育的特征之一,就是真正认识和反思学生个体,把一切为了学生作为教育价值原则”。同时新的音乐《课程标准》也明确指出:义务教育阶段学校音乐课的任务,不是为了培养音乐的专门人才,而应面向全体学生,使每一个学生的音乐潜能得到开发并使他们从中受益。音乐课的全部教学活动应以学生为主体,师生互动,将学生对音乐的感受和音乐活动的参与放在重要的位置。

二、教学背景

(一)教学内容分析

1.作品分析

(1)内容简介

《外婆的澎湖湾》是一首曲调优美抒情的歌曲,它以充满激情的抒情笔调,表达了对美丽的澎湖湾、可爱的家园的赞美之情,同时也勾起了对童年美好时光的怀想。

2.音乐分析

(1)总体简介

歌曲《外婆的澎湖湾》是一首由台湾著名的民谣创始人叶佳修创作的一首脍炙人口的校园民谣。为G大调,四四拍,二段体结构。

特点说明

《外婆的澎湖湾》歌曲为 4/4 拍,宫调式,二段体结构。

歌曲的第一部分从低音区缓缓进入,曲调平稳,第3小节的六度跳进又使歌曲富有动感,即刻让人们联想到漫步走在童年时熟悉的沙滩上,留下了一步一个脚印的生动场景,心潮起伏,浮想联翩,抒发了对美丽家园的赞美之情。

歌曲在第二部分,节奏顿时拉宽,旋律舒展,情绪亲切热情,“”切分音的运用,充分地表达了思乡之情。在“阳光”和“沙滩”的句中出现一拍休止符,更进一步地表达了对童年美好时光的怀想。

(二)学生情况分析

1.基本情况

本课的授课对象是五年级一个普通教学班,共36人。

2.音乐相关能力

(1)学生在演唱时,对声音的控制力不够,需要教师不断地提示和指导。

(2)学生能够根据字母谱的提示跟琴准确模唱旋律,并能慢速识读其唱名。

(3)学生乐于参与齐唱的演唱活动。

(三)教学方式与手段说明

1.教学方式:体验、探究、合作。

体验:以学生为主体进行自主学习的原则, 给予学生较大的学习自主权和实际锻炼的机会,在聆听、演唱中体验歌曲的风格特点。

探究:在学生唱熟歌曲的前提下,深入探究歌曲的内涵,通过齐唱、轮唱的演唱形式,以及速度、力度、音色等音乐要素的变化和演唱技巧的变化对歌曲进行演唱,调动每一个学生参与的积极性,从而唱好歌曲,使原本简单的歌曲变得更加丰富,更具艺术表现力。

合作:小组合作演唱并表现歌曲,依靠学生的配合,增强合作意识。

2. 教学手段:

(1)利用PowerPoint辅助教学;

(2)采用叠加法处理歌曲,丰富学生的情感体验;

(3)用格式工厂转换音乐格式,用goldwave剪辑音乐片段。

(四)技术准备

1.ppt演示文稿和用音乐软件制作的视唱练习曲;

2.歌曲音响、学生判断音高用的“音牌”。

(五)前期教学状况、问题与对策

在以往教学中,教师比较重视对学生视唱、听音这方面的训练,和“卡农”练习,大部分学生音准较好,初步建立了多声部和声听觉,为二声部歌曲的学习打下了良好的基础。

两个主要问题:

1.歌曲演唱过程中声部间的和谐与统一。(音准、咬字、吐字等)

策略:强调歌曲二声部演唱的技巧;适当增加听辩练习;利用柯尔文手势, 实践、体验相结合;

2.面对学生活跃的思维,独立的见解,课堂教学节奏把握不好。

策略:清楚了解学生学习的状态,并根据课堂变化情况随时做出相应的调整,使课堂教学节奏适宜、恰当。

三、教学目标

(一)“情感?态度?价值观”目标

能积极参与本课的歌唱活动,感受歌曲《外婆的澎湖湾》所表达的对美丽的澎湖湾、可爱的家园的赞美之情。

(二)“过程与方法”目标

体验“由听唱法到自主学唱发现难点再到教师解决完整表现”的歌曲学唱过程,学习听唱与模唱相结合的学习方法。

(三)“知识与技能”目标

1.歌曲中切分节奏的准确演唱。

2.能有感情的演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

3.能初步有意识地运用饱满有弹性的声音演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

四、教学重难点

(一)教学重点

歌曲《外婆的澎湖湾》的完整演唱

(二)教学难点

歌曲《外婆的澎湖湾》的准确演唱

五、教学过程

(一)基础练习

【环节目标:听辨旋律、模唱音组,练习音准与声音控制能力】

【设计意图:运用字母谱进行音组训练,培养学生的音准,为学唱歌曲做铺垫】

活动1.1——音组的听辨与模唱

教师分别弹奏(1)(2)音组,学生听辨两组音组的不同,之后依据谱例模唱。谱例如下:

(1) (2)

活动1.2——音组的接唱与模唱

教师加入新的旋律,学生做科尔文手势模唱。

(1) (2)

引导学生模唱旋律,并结合课上的问题对学生音准、音高、气息的指导。(温馨提示:准确、轻声、高位置的歌唱)

(二)学唱歌曲

【环节目标:用听唱法分段学唱歌曲,音高、节奏准确,在学唱中了解歌词所表现的内容】

【设计意图:能够做到用轻声、高位置的歌唱方法准确演唱】

活动2.1——初步聆听 感知歌曲

(1)初听歌曲,感知内容。

教师范唱《外婆的澎湖湾》,学生聆听歌曲,感受歌曲的情绪、节拍、歌词内容等。

(2)复听歌曲,了解背景。

出示歌词,教师播放歌曲范唱录音,学生再次聆听,教师出示图片,介绍澎湖湾,学生了解歌曲背景。

活动2.2——分段学唱 体验歌曲

教师出示A段歌谱,学生跟琴演唱歌词。

预设①第一乐句与第二乐句连接的“53”的音准

解决方案:教师弹琴,学生模唱。教师提示这两个音跨度大,提前想好音的高度,比如唱5时提前想到3的音高。师生接唱,生生接唱,生自己唱,想着曲谱唱歌词。学生准确演唱。

预设②带有“切分节奏”乐句的准确演唱

解决方案:节奏对比——时值长短对比,知道切分节奏时值是中间长,两头短。教师出示时值标记,带学生读一读、拍一拍、唱一唱,体会节奏特点。

“”第一遍唱曲谱。学生练习演唱。

“”第二遍想着曲谱唱歌词。个别学生单独练习。

教师唱第二段歌词,引导学生听出根据歌词需要第二段中歌曲节奏的变化。

出示曲谱:

教师引导学生发现第二段歌词与第一段歌词节奏不同的地方。学生听老师演唱第二段歌词。

(3)学生随琴完整演唱两段歌词。

(4)学唱B段歌词

出示曲谱:

播放录音2遍,学生随录音模唱。

学生找出不好演唱的乐句,教师给予指导。

预设①连线处的音准

解决方案:教师唱谱,学生唱词。

预设②“阳光,沙滩,海浪”处的节奏和音准。

解决方案二:歌唱方法提示——歌词中的“光”“滩”“浪”唱短一点,轻一点,教师示范,学生模仿。

随伴奏音响完整演唱歌词。

活动2.2——有情歌唱 表现歌曲

(1)引导学生根据歌曲的结构、节奏选择演唱声音和歌唱方法。

教师:请同学们听听第一段的节奏怎样?是紧凑的还是拉宽的?适合用什么样的声音演唱呢?

A段:(节奏:紧凑 情绪:轻快 声音:轻快有弹性),学生跟琴演唱。

(2)教师引导学生B段的节奏和旋律特点

教师: B段的节奏又是怎样的?拉宽的节奏表达什么感情?

B段:(节奏:拉宽 情绪:热情、亲切 声音:饱满、连贯 ),学生跟琴演唱。

(3)完整演唱歌曲。

(三)律动体验

【环节目标:能随着歌曲通过身体的律动来体验节奏感。】

【设计意图:在轻松愉快的情境中体验歌曲的美】

引导学生积极参与音乐、体验音乐,在行进中体验歌曲节奏、旋律特点,表现音乐的美。

(四)课堂小结

活动4.1——联系歌曲内容,教师对本课进行简要总结与启发。

教师:今天这节课我们基本学会了《外婆的澎湖湾》这首歌曲。

活动4.2——律动走出教室

七、学习评价方式

通过这节课的教学,无论是教师还是学生都应该能够获得精神上的愉悦,在此基础上教师有教法上的收获,学生有学法上的收获。同时学生的音乐审美能力、及表现能力都能得到进一步提高。我设计的评价包括学生的自评和教师的检测性评价两方面。以表格的形式进行检测。

1.学生自评

评 价 项 目 评价标准

符 合 基本

符合 不符合

1、喜欢这节课,喜欢歌曲《外婆的澎湖湾》。

2、能独自演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

3、能用轻巧、有弹性、饱满、连贯的声音演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

4、能唱准歌曲中的切分节奏、大跳音程。

5、能说出别人演唱时的优点与同学友好相处。

2.教师检测性评价

评 价 项 目 评价标准

符 合 基本

符合 不符合

1、能随伴奏演唱歌曲《外婆的澎湖湾》 。

2、能用动作表现歌曲的节拍。

3、能有感情地演唱歌曲《外婆的澎湖湾》。

4、能说出喜欢哪个同学的演唱,为什么。

5、能从音乐表现要素简单分析歌曲。

八、教学设计的特点

一、依托教材,以生为本设计教学内容

《外婆的澎湖湾》是一首五年级的学唱歌曲,它的曲调优美抒情,在80年代台湾校园民谣中,成为深受大家喜欢的歌曲之一,它以充满激情的抒怀笔调表达了对美丽的澎湖湾可爱家园的赞美之情,同时也勾起了对童年美好时光的怀想。根据对作品背景的了解并遵循孩子们的心理特点和前期对音乐储备规律,我设计了以基础练习 、学唱歌曲、展示评价为主线,采用感受、体验等方法,激发学生的学唱兴趣,让孩子们在不知不觉中学会这首歌曲。

二、运用教法,以“活”为主进行过程实施

在基础训练环节,学生通过听辨旋律、模唱音组,练习音准与声音控制能力,教师运用柯尔文手势辅助教学,帮助学生快速的进入音乐的学习状态。

在学唱歌曲环节,以学生的体验、合作、探究为主,进行过程实施。从聆听歌曲入手,感知情绪、节拍,用听唱法尽快学会歌曲,了解歌词所表现的内容,根据歌词内容,感知歌曲的乐句结构引导学生在演唱中体验、感受澎湖湾的美景。在过程中,通过师生接唱、生生接唱、单独演唱解决歌曲中大跳音程的音准问题。通过小组合作,生生互助解决歌曲的难点节奏。比如在学习切分节奏时,我引导学生通过时值长短的对比,引导学生通过时值记号拍一拍,读一读,唱一唱的方法感受切分节奏的时值分配,孩子们很快知道了切分节奏时值是中间长,两头短。这时,我及时检测,随机抽查个别孩子,看看他们是不是真的掌握了这个知识点,让学生不但会读节奏,并且能带着音高唱歌词,并给学生单独演唱的机会,每一名学生都参与到教学过程中去,学生学习的兴趣较为浓厚。

在表现歌曲环节,通过简单分析歌曲结构特点,唱好歌。基于平时音乐课堂对学生能力的积累,他们马上发现这首歌曲可以分为两个乐段。我追问道:“能说说你的划分依据吗?”有的说:“歌曲前半部分的节奏紧凑,为第一乐段,后半部分的节奏拉宽、比较舒展,为第二乐段,而且每段表现的情绪也不同。”我肯定的点点头接着问:“谁能说说我们用什么声音唱能更准确的表现每一乐段的特点呢?”这时,有孩子说:“第一乐段用欢快有弹性的声音,第二乐段用连贯饱满的声音演唱”,“那就让我们一起试试他的建议”,这时,我播放伴奏音乐,孩子们马上能够带着情绪、动作,有表情的演唱歌曲了。

教学效果

从效果来看,本节课的实施,学生的表现是轻松,愉快的,他们很乐意并积极的参与各种音乐活动。他们的歌声也越唱越美,他们充满激情的演唱感动了自己,感动了同学更感动了作为授课教师的我,当授课即将结束时,看着每一名孩子像只快乐的小燕子一样踏着欢快的节奏走出教室时,我感受到了作为一名音乐教育工作者的快乐与满足。