从百草园到三味书屋

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

一、导入——温故知新

从小学课本中

第一次读到你的名字

连同闰土和那轮金黄的圆月

看瓜少年的故事

神秘了我整个童年

浪花里飞窜的

还是那只看戏的篷船

阿发家地里的罗汉豆

个儿最大

偷来的滋味

格外香甜

平桥村后半夜的桥头

等候的母亲望眼欲穿

鲁镇的风

挡不住流年

鲁镇的水

淌不尽辛酸

一只乌篷伴着梦幻

咿咿呀呀中

渐行渐远

其实,和我们一样

你也只是个好奇的孩子

只是在毁坏的泥墙根一带

翻开过几块断砖

可不知为什么

打你和伙伴从这经过

百草园的故事

一传再传

——《致鲁迅》

纪念鲁迅诞辰127年

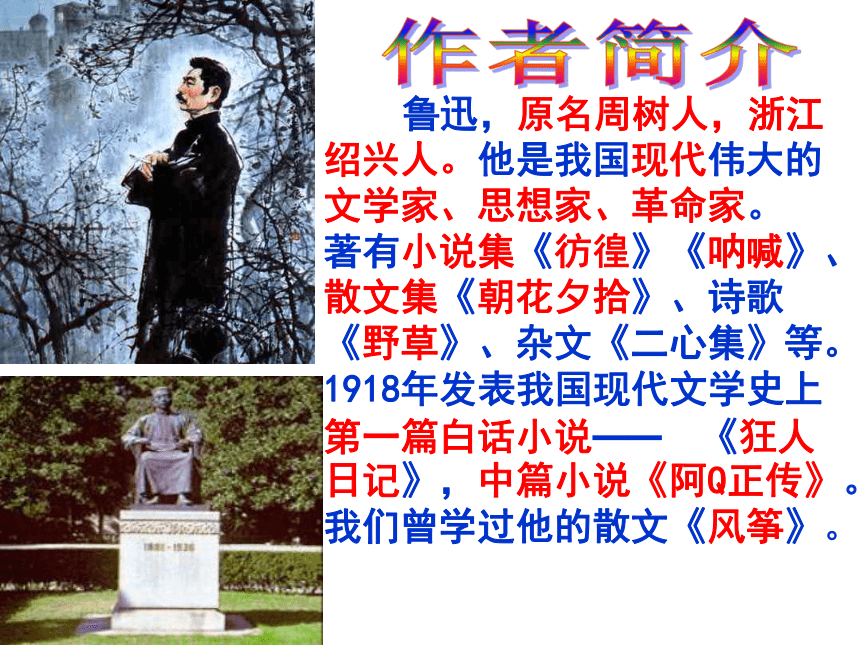

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。他是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。 著有小说集《彷徨》《呐喊》、散文集《朝花夕拾》、诗歌《野草》、杂文《二心集》等。1918年发表我国现代文学史上第一篇白话小说—— 《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。我们曾学过他的散文《风筝》。

1、时间就是生命,无端的空耗别人的时间,其实无异于谋财害命。 2、我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。 3、时间就像海绵里的水,只要你愿意挤,总还是有的 。4、我好象是一只牛,吃的是草,挤出的是牛奶。 5、不满是向上的车轮,能够载着不自满的人前进。 6、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 7、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 8 哪里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上了 。

鲁迅名言

《朝花夕拾》,共搜集了10篇文章, 大部分作品是作者回忆自己童年、 少年时代生活的。写本篇文章时鲁迅已经40多岁了,居无定所,心情苦闷。苦闷无聊时,回忆往事

是最好的安慰。这部散文

集题名为《朝花夕拾》,

意思是:早晨坠落的花晚

上才拾捡,晚年了,回忆起

少年时代的事。

文 章 解 读

本文写于作者 45 岁时,在最辗转、最苦闷的时候,在纷扰中寻出一点闲静,在回忆中寻找慰藉。这篇文章充满童心童趣:童心中的景,童心中的人和事,童趣中的情。百草园里有好看好玩的景物,有长妈妈讲的神奇故事,还有雪地捕鸟,即使不太成功,也很好玩。

教学目标:

1、感受作者童年生活的乐趣,体会其对大自然的热爱、对快乐自在生活的向往 与追求。

2、体会文章语言的具体生动、准确传神的特点。

3、借鉴本文抓住事物特点进行描写的 方法进行写作,从而使自己的文章更加 生动,精彩。

záo

qí

shuài

chán

mì

shāi

sù

yuān

dǐng

tìtǎng

shān

bó

suǐ

tuì

cuán

kuī

shuò

liǎn

生词:倜傥(洒脱;不拘束)

反义词:人迹罕至——人声鼎沸;臃肿——轻捷

1)平常的日子,这个小广场冷冷清清,人迹罕至;而到了有集市的时候,各种小摊摆满了整个广场,戏台上还少不了唱大戏,人声鼎沸,热闹非凡。

2)来到太统山,走进人迹罕至的原始森林,远离了人声鼎沸的街市,使人感到从未有过的清新和心静。

3)他身材臃肿,但打起篮球来,那轻捷灵巧矫健得让人难以置信。

4)她的姥爷祖上也是一个满皇后裔,玉树临风, 风流倜傥,英俊潇洒,琴棋书画无所不能。

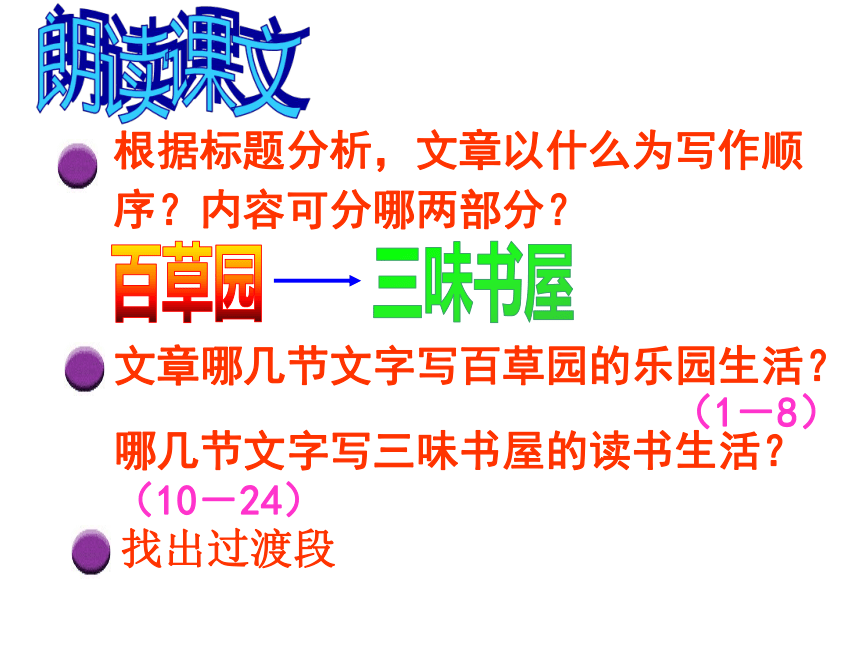

根据标题分析,文章以什么为写作顺序?内容可分哪两部分?

文章哪几节文字写百草园的乐园生活?

哪几节文字写三味书屋的读书生活?

(1-8)

(10-24)

找出过渡段

有趣景物

传奇故事

雪地捕鸟

书屋陈设

先生印象

询问怪哉

后园寻趣

师生读书

做戏画画

百草园

三味书屋

空间顺序(显性)

时间顺序

(隐性)

时间顺序

(隐性)

梳理结构:

作者最喜欢哪一个地方?

百草园

春夏秋的有趣景物

美女蛇的传奇故事

雪地捕鸟的乐趣

思考: 一、在百草园里,作者为我们讲述了哪些趣事?

(3-6)

(7-8)

(2)

百草园的自然景物和乐趣

菜畦

石井栏

皂荚树

桑葚

鸣蝉

黄蜂

叫天子

植物

动物

低

高

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

碧绿的

光滑的

高大的

紫红的

肥胖的

轻捷的

长吟

伏

窜

高

低

观察景物:

细致有序

多角度

精选词语形容

借助“准确的形容、准确的表述动作”

二、作者是怎样把这些“趣”写出来的?精读第二段。

菜畦 碧绿

桑葚 紫红

蜂 黄

黄蜂 肥胖

皂荚树 高大

何首乌根 臃肿

覆盆子 像小珊瑚珠攒成的小球

鸣蝉 长吟

蟋蟀 弹琴

覆盆子 又酸又甜 ——

形声色味俱全,春夏秋景皆备。

视觉

颜色

形状

听觉

声音 ——

味觉

味道——

有声有色 有滋有味

练习:调动各种感官,描写一物。

要求有形有色,有滋有味。

橘子小到和孩子的拳头仿佛,恰好 握在手里,皮极薄,色明黄,形微扁,有的偶带小蒂和一两瓣的绿叶,瓤嫩筋细,水分极多,嘴有一种柔和清新的味儿。

层次井然,条理分明。

不必说……也不必说…… 写百草园整体

单是…… 再写局部的“泥墙根一带”

碧绿的菜畦 光滑的石井栏

高大的皂荚树 紫红的桑椹

鸣蝉在树叶 黄蜂伏在菜花上

叫天子从草间直窜向云霄

整体是从植物写到动物 局部是从动物写到植物

由低到高写静物

由高到低写动物

本段在语言上有什么特点?

从修辞手法的角度看:

比喻:(覆盆子)像小珊瑚珠攒成的小球。

拟人:油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。

写出孩子心中奇妙的想象和特殊的感受。

“不必说……也不必说……单是……”这个句式在文章中起什么作用?

是为了突出“单是”的内容。既然“单是”这一点已经趣味无穷了,那么园中乐趣比比皆是了。这样写,突出了百草园的无穷乐趣。

不必说那金碧辉煌的布达拉宫,也不必说那冰雪覆盖的天山,单是那一望无际的碧草蓝天,就够我们陶醉了。

不必说蓝蓝的海水,柔和的阳光,金黄的沙滩,嬉闹的人群;也不必说海浪拍击岩石的哗哗声,金色沙滩的柔软,海滨沐浴的惬意,海上冲浪的快感,单是沙滩上的徐徐微风,就使人心旷神怡 。

句式练习:不必说……也不必说……

单是……

对“不必说……也不必说……单是……就有”这个句式的作用有四种理解,正确的一句( B )。

A.表明前后内容并列,都有趣味。

B.表明可写的内容很多,前面的略写,后面的详写,是为了突出后面“单是”的内容。

C.表明前面的内容是次要的,后面的内容是主要的。

D.表明前面的内容不需要说,只需要说“单是”后面的内容。

重点:第2自然段的写景是全文精彩之笔,不仅 形声色味俱全,春夏秋景皆备,而且层次井然, 条理分明。齐读并思考下列问题:

1、菜畦的“碧绿”,桑葚的“紫红”、菜花和蜂的“黄”是写____,“肥胖”“高大”“臃肿”“像小珊瑚珠攒成的小球”是写____,这两者都从___觉上写;鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”,是从______上写;覆盆子“又酸又甜”写的是______,所以说它有声有色、有滋有味。

2、这里又包括了春、夏、秋三个季节的景物,桑葚、菜花是________的,蝉鸣在________,蟋蟀到______才叫;这与下文写到的冬天的百草园合起来成为完整的四季图,可见作者构思的精巧。

颜色

形状

视

听觉

味觉

春末

盛夏

秋天

课堂练习:

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,

高大的皂荚树,紫红的桑葚;

也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的

黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子忽然从草

间直窜向云霄里去了。

整体部分从“菜畦、皂荚树、桑葚”

到“鸣蝉、黄蜂、叫天子”

局部部分从 “油蛉、蟋蟀、蜈蚣、斑蝥”

到 “何首乌、木莲、覆盆子”

由低到高写静物

由高到低写动物

从动物写到植物

从植物写到动物

3、本段层次井然。比如先用两句“不必说……”写百草园整体,再写局部的“泥墙根一带”,这是一种从整体到局部的顺序。请以连线的方式把下面的写景顺序对应起来:

4、这段话的描写角度多变,其中对“泥墙根一带“的描写角度依次是:听觉到 觉到 觉到 觉到 觉到 觉。

视

触

听

视

形态

色彩

滋味

形态

声音

动作

味

5、写景必须抓住特征,这段文字写静物时主要抓住它们的 、 、 来写,写动物时主要抓住 、 、 来写。

6、这段景物描写,融入了作者丰富的思想 感情,下面理解有误的一项是:( C )

A、表现“我”对美好的大自然的喜爱。

B、表现“我”对自由自在、无拘无束生活的 向往和依恋。

C、表现“我”对恬淡的田园生活的深切喜爱。

D、表现“我”在百草园所感到的无限乐趣。

一、用自己的语言复述“长妈妈讲述

美女蛇的传奇故事”。(要求:

情节完整,形象生动。)

1、这个故事带给“我”什么乐趣?

第二课时

故事的内容符合儿童好奇、爱惊险的心理,这也是儿时的一种乐趣;孩子对美女蛇的故事是既喜欢又害怕。故事的内容为百草园蒙上了一层神秘的面纱,百草园变得更加神秘有趣,诱导儿童去涉足、认识、了解它。

2、童年时的作者站在静悄悄的百草园里,想着长妈妈讲的美女蛇的故事,此时对 百草园会有什么样的感受呢?(写了百草园的景物后,为什么要写美女蛇的故事 )

增添了百草园的神秘感,

更丰富了“乐园”的情趣。

3、美女蛇的故事本来与文中提到的百草园中的赤练蛇没有直接关系,但作者却由此生发联想。你认为作者为什么要写这一内容?( )

D

A、表现长妈妈的迷信思想;

B、寄托善良制服邪恶的愿望;

C、使人们从中得到一些教训,悟出一些道理;

D、给百草园增添更多的神秘色彩以及对孩子的吸引力;

二、阅读课文7、8两段。

1、根据课文内容填空:

写百草园的冬天,先以无味作陪衬,然后写( )。写捕鸟,先不直接写,而是先写( )的不相宜,突出雪地捕鸟的无穷趣味。

下雪带来的乐趣

拍雪人和塑雪罗汉

写法:先抑后扬,欲扬先抑。

2、作者是怎样描写冬天在百草园捕鸟的情形的?

准确恰当地使用动词:

扫、露、支、撒、系、牵、看、拉、罩

清晰准确地写出了雪地捕鸟的全过程,表现了儿童好动的性格和对捕鸟的喜好 (雪后捕鸟的乐趣)。

3、用准确的动词填空:

( )开一块雪,( )出地面,用一枝短棒( )起一面大的竹筛来,下面( )些秕谷,棒上( )一条长绳,人远远地( )着, ( )鸟雀下来( )食,( )到竹筛底下的时候,将绳子一( ),便( )住了。

扫

露

支

撒

系

牵

看

啄

走

拉

罩

用准确的词语表现动作、心情

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

鲁迅《社戏》

擦黑板

老师已经站在了门口,他忽然看见黑板还没擦。他两步就从第一排蹿上讲台,抓起 讲桌上的板擦,一转身,面朝黑板,抡起膀子,用足力气,从上到下,从左到右,“哗哗”两三下,大半个黑板的字就消失了,只剩高处的标题,他跳起来,一下,两下,三下,黑板干净了。他把板擦往讲桌上一扔,带着满身的粉尘跑下了讲台,喘着粗气一屁股坐在了自己的座位上。

4、练习:模仿鲁迅描写冬天捕鸟使用一系列

动词,也用五个以上的动词描写一种活动,

表现系列 动作,注意用词准确。

老鹰捉小鸡

玩“老鹰捉小鸡”时,“老鹰”眼睛紧紧盯着“鸡妈妈”后面的“小鸡”,而“鸡妈妈”则张开双手,努力保护“小鸡”,忽然,“老鹰”瞅准了有一个“小鸡”不小心掉队了,便用力扑上去,那“小鸡”灵敏的一跃,躲开了“老鹰”的抓捕,“老鹰”不甘心,来了一个马后炮,向后一跃,“鸡妈妈”一下乱了手脚,后面的“小鸡”也慌了起来,全都散开了,“老鹰”看准时机,飞身一扑,终于抓住了还在挣扎的“小鸡”!

三、阅读过渡段,思考下列问题:

1.作者是怎样过渡到第二部分的?表现了怎样的感情? 也许 也许 也许——种种猜测、不理解、不乐意、无可奈何 我将不能常到百草园了——遗憾,热爱 Ade Ade——恋恋不舍、依依惜别 我的 我的 们 们 们——对百草园动物植物朋友般的亲密(拟人) 两个叹号——感情深厚强烈 最后一个省略号——回忆很多,趣味很多,无限依恋。

仿写该段。

也许,也许,也许——我不知道为什么这片草原 没有了生机与活力。也许是树木被砍了、花儿娇气了、草儿劳累了,也许是雨水太少了,也许是人来得太多了,——都无从知道。

2.说说该段的作用。

从儿童的视角,以疑问和无可奈何的语气,对离开百草园的原因进行猜测。 表达了“我”对百草园恋恋不舍的稚态和依依惜别的深情。所以,它在内容上有 承上启下,在结构上有一个过渡作用。

教师小结:写百草园,始终围绕着一个“乐”字——乐于观察百草园的景物,乐于听美女蛇的故事,乐于捕鸟活动,表现了儿童热爱大自然,喜欢自由快乐生活的心理。

少年时代的作者,把百草园看成“我的乐园”这是 因为( D )。

A百草园中的草木虫鱼有的色彩鲜明,有的形态有趣,有的叫声动听,这些景象都吸引着他的好奇心。

B他热爱大自然,喜欢自由快乐的生活。

C他不愿意学习文化知识,把枯燥的学习环境和百草园相比,更觉得百草园是乐园。

D在百草园里有各种动植物,有美女蛇的故事,能够捕鸟。

第三课时

教学要点:

1、学习“三味书屋”部分,体会文章对三味书屋环境和先生的描写。

2、讨论文章的主题。

从文中找出写三味书屋环境的句子,说说三味书屋的环境是怎样的?

三味书屋环境

点拨:第10段、第17段的描写

从哪些方面写三味书屋的?

入学礼节、教书先生、

教学内容、同窗学友。

三味书屋的读书生活枯燥无味吗 有哪些乐趣

提问“怪哉”一虫的事;

后园自寻乐趣; 师生共同读书;

学生做游戏、画画儿。

你觉得寿镜吾老先生是怎样的一个人?作者对他是什么态度?

是“极方正,质朴,博学”、“渊博”的人,

他比较开明,对学生严而不厉,甚至是严而可亲(和蔼),刻板而可爱。

温和的微笑,眷念的深情。

文章是怎样写寿先生的

知识渊博,但拒绝回答“怪哉”一类的问题,读书投入认真。

教学认真,不断增加教学内容。态度严厉也不乏和蔼。

基本不体罚也不太束缚学生。

寿镜吾老先生自二十岁考取秀才后,愤于 洋人跋扈,官场黑暗,不愿参加乡试,远离仕途,自甘淡泊,子承父业坐馆教书达六十年之久。他 谙熟四书五经,博学正直,具有反清爱国思想。 在封建社会中他还是比较开明的,为人方正质朴,对学生和蔼,对童年的鲁迅十分关心。他是鲁迅的启蒙老师,鲁迅对他一直很恭敬,是鲁迅一生最为敬重的三位老师之一。鲁迅成年后,师生之间常有书信往来,鲁迅每次回家也都前去看望先生。

补充材料

作者为什么要写学生贪玩逃学的情节?

游戏是孩子的本性,总是要表现出来的,但在课堂上贪玩甚至逃学,一般来说是不允许的。但课文旨在从侧面表现教学内容和教学方式的陈旧枯燥单调,学生对此不感兴趣。

深入探讨

怎样理解先生对学生提问的态度?

学生提问应肯定。而先生拒绝回答问题,这是因为学生在不适合的时间提出了不相干的问题,违反了教学秩序和师道尊严。这在一定的程度上反映了封建教育制度的弊端,应予否定。

作者对三味书屋的感受是什么

与百草园的自由快乐相比,三味书屋显然是太受约束,且令人深感枯燥。但也应看到,孩子们也能随先生有板有眼的学习,并不抵触,况且也有游戏的乐趣。

课文前半部分写百草园,后半部分写三味书屋。对这两部分之间的关系,它们所表现的作者的思想感情,大致有下边三种说法。你有什么看法?理由是什么?

1.衬托关系。用百草园自由快乐的生活衬托 三味书屋枯燥无味的生活,揭露和批判封建 腐朽、脱离儿童实际的私塾教育。

2.对比关系。用百草园的自由快乐同三味书屋的枯燥无味作对比,表现了儿童热爱大自然, 喜欢自由快乐生活的心理,同时对束缚儿童身心发展的封建教育表示不满。

3.统一关系。通过对百草园和三味书屋美好 生活的回忆,表现作者儿童时代对自然的热爱,对知识的追求,以及天真、幼稚、欢乐的心理。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅先生儿时生活的一段美好回忆。这段生活经历对鲁迅先生的人生发展产生过巨大的影响。我们要像鲁迅先生一样,保持儿童纯真活泼的天性,要有求知的欲望和进取心。今天,时代变了,我们的生活环境和学习环境也变了,我们的思想行为也应当为之一变。我们要从小努力学习,热爱自然、热爱生活,把自己培养成为对社会有用的人才。

小结:

百草园里赏景捕鸟听故事,其乐无穷; 三味书屋习字画画读课文,别有情趣。

关 于 主 题

(1)百草园的清新、亮丽、神奇与三味书屋的昏暗、枯燥、森严、无味之间形成了对比关系,前后对比,显示了作者强烈的褒贬之情,批判封建教育制度对儿童身心的损害和束缚。

(2)贯穿全文的,是中年的鲁迅先生对儿时快乐生活的甜美回忆,是对大自然的热爱和好奇。即便是三味书屋的生活,对于童年的鲁迅而言也同样是新鲜而充满快乐的。

三味书屋是一个新的天地,严肃中不乏快乐,敬畏中不乏感激与怀念。

在鲁迅心中,他的恩师有:寿镜吾、章太炎、藤野。启蒙老师寿镜吾是“本城极方正、质朴、博学的人”,是“渊博的宿儒”,是一个严厉而不严格(和蔼)的老师。

童趣和深情

从那没有孔子牌位的拜孔仪式,到溜到三味书屋后面的小园里,折腊梅花、寻蝉蜕、捉了苍蝇喂蚂蚁的课间活动;从人声鼎沸的课堂,自得其乐的老先生,到颇有进步的对课和颇有成绩的画画;大部分的乐趣来自于后院的玩耍和课上的游戏,与学习无关。表现儿童热爱大自然,追求快乐自由的心理,洋溢着成年人回顾往事的乐趣与温情。处处洋溢着一种成年人回顾往事的乐趣,时时流露出新奇天真和快乐的情趣。

因此,纵然是森严的三味书屋,也是作者美好童年生活的一部分,是束缚中的成长,是生命的必然。

文章中闪现着鲁迅的儿童教育思想——还孩子一片自由天空,尊重孩子爱玩的天性。作者当时的儿童教育方式是不满的,比如我问怪哉虫碰壁,念那些艰深难懂的东西。可见当时教育内容的陈腐,脱离儿童实际。

本课写作梳理:

1、片段练习:

(1)景物描写:仿第二段,描写《我的乐园》

(2)动作描写:仿第七段

(3)心理描写:仿第九段,描写自己不理解的种种猜测。

2、思考大作文:童年趣事、我的乐园——融情入景,事中有理,童趣盎然!

①对这个地方进行具体的描写,用词生动形象;

②描写自己在这个地方做过什么,写出乐趣,用词准确简练

③表达出自己对这个地方的喜爱、留恋的感情。

3、“上九潜龙勿用”出自《易经 · 韩卦》,由“初九潜龙勿用”和“上九亢龙有悔”二句爻辞杂糅而成。

“初九潜龙勿用”意思是“君子应韬光隐晦以待时机”;

“上九亢龙有悔”意思是“人应以亢满为戒,注意物极必反的道理。”

1、“仁远乎哉我欲仁则斯仁至矣”出自《论语 · 述而》,

应读作:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”

意思是:“仁这东西很遥远吗?我内心想到仁, 仁就自然来到了”。

2、“笑人齿缺曰狗窦大开”出自《幼学琼林·身体》,

应读作:“笑人齿缺,曰‘狗窦大开’。”

意思是:“笑人家牙齿缺了,就说‘(那个缺口)就像一个狗洞大开着’。”

4、“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”摘自中国古代典藉文献中最艰涩难懂的《尚书》中的《禹贡》篇,

意思是“天下土地(共分九等),下上为下等里最上的一级,好坏交错;那 进贡的物品里有茅草、橘柚等物品。”

我们可以如下断句:“厥土:下上、上错;厥贡:苞茅、橘柚。”

5、“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢﹏﹏ ;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬﹏﹏”出自清人刘翰的《李克用置酒三垂岗赋》。引文中的声浪号表声音起伏,持续不断“噫”、“嗬”指念书时加在句尾用来加强感情的声音。

意思是:拿着铁如意,指挥比划,潇洒自如。用金杯喝酒,痛快淋漓,喝得很多而未醉。

(引用句子和原文略有出入:“铁如意”原作“玉如意”;“颠倒”原作“倾倒”。)

一、导入——温故知新

从小学课本中

第一次读到你的名字

连同闰土和那轮金黄的圆月

看瓜少年的故事

神秘了我整个童年

浪花里飞窜的

还是那只看戏的篷船

阿发家地里的罗汉豆

个儿最大

偷来的滋味

格外香甜

平桥村后半夜的桥头

等候的母亲望眼欲穿

鲁镇的风

挡不住流年

鲁镇的水

淌不尽辛酸

一只乌篷伴着梦幻

咿咿呀呀中

渐行渐远

其实,和我们一样

你也只是个好奇的孩子

只是在毁坏的泥墙根一带

翻开过几块断砖

可不知为什么

打你和伙伴从这经过

百草园的故事

一传再传

——《致鲁迅》

纪念鲁迅诞辰127年

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。他是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。 著有小说集《彷徨》《呐喊》、散文集《朝花夕拾》、诗歌《野草》、杂文《二心集》等。1918年发表我国现代文学史上第一篇白话小说—— 《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。我们曾学过他的散文《风筝》。

1、时间就是生命,无端的空耗别人的时间,其实无异于谋财害命。 2、我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。 3、时间就像海绵里的水,只要你愿意挤,总还是有的 。4、我好象是一只牛,吃的是草,挤出的是牛奶。 5、不满是向上的车轮,能够载着不自满的人前进。 6、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 7、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 8 哪里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上了 。

鲁迅名言

《朝花夕拾》,共搜集了10篇文章, 大部分作品是作者回忆自己童年、 少年时代生活的。写本篇文章时鲁迅已经40多岁了,居无定所,心情苦闷。苦闷无聊时,回忆往事

是最好的安慰。这部散文

集题名为《朝花夕拾》,

意思是:早晨坠落的花晚

上才拾捡,晚年了,回忆起

少年时代的事。

文 章 解 读

本文写于作者 45 岁时,在最辗转、最苦闷的时候,在纷扰中寻出一点闲静,在回忆中寻找慰藉。这篇文章充满童心童趣:童心中的景,童心中的人和事,童趣中的情。百草园里有好看好玩的景物,有长妈妈讲的神奇故事,还有雪地捕鸟,即使不太成功,也很好玩。

教学目标:

1、感受作者童年生活的乐趣,体会其对大自然的热爱、对快乐自在生活的向往 与追求。

2、体会文章语言的具体生动、准确传神的特点。

3、借鉴本文抓住事物特点进行描写的 方法进行写作,从而使自己的文章更加 生动,精彩。

záo

qí

shuài

chán

mì

shāi

sù

yuān

dǐng

tìtǎng

shān

bó

suǐ

tuì

cuán

kuī

shuò

liǎn

生词:倜傥(洒脱;不拘束)

反义词:人迹罕至——人声鼎沸;臃肿——轻捷

1)平常的日子,这个小广场冷冷清清,人迹罕至;而到了有集市的时候,各种小摊摆满了整个广场,戏台上还少不了唱大戏,人声鼎沸,热闹非凡。

2)来到太统山,走进人迹罕至的原始森林,远离了人声鼎沸的街市,使人感到从未有过的清新和心静。

3)他身材臃肿,但打起篮球来,那轻捷灵巧矫健得让人难以置信。

4)她的姥爷祖上也是一个满皇后裔,玉树临风, 风流倜傥,英俊潇洒,琴棋书画无所不能。

根据标题分析,文章以什么为写作顺序?内容可分哪两部分?

文章哪几节文字写百草园的乐园生活?

哪几节文字写三味书屋的读书生活?

(1-8)

(10-24)

找出过渡段

有趣景物

传奇故事

雪地捕鸟

书屋陈设

先生印象

询问怪哉

后园寻趣

师生读书

做戏画画

百草园

三味书屋

空间顺序(显性)

时间顺序

(隐性)

时间顺序

(隐性)

梳理结构:

作者最喜欢哪一个地方?

百草园

春夏秋的有趣景物

美女蛇的传奇故事

雪地捕鸟的乐趣

思考: 一、在百草园里,作者为我们讲述了哪些趣事?

(3-6)

(7-8)

(2)

百草园的自然景物和乐趣

菜畦

石井栏

皂荚树

桑葚

鸣蝉

黄蜂

叫天子

植物

动物

低

高

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

﹙ ﹚

碧绿的

光滑的

高大的

紫红的

肥胖的

轻捷的

长吟

伏

窜

高

低

观察景物:

细致有序

多角度

精选词语形容

借助“准确的形容、准确的表述动作”

二、作者是怎样把这些“趣”写出来的?精读第二段。

菜畦 碧绿

桑葚 紫红

蜂 黄

黄蜂 肥胖

皂荚树 高大

何首乌根 臃肿

覆盆子 像小珊瑚珠攒成的小球

鸣蝉 长吟

蟋蟀 弹琴

覆盆子 又酸又甜 ——

形声色味俱全,春夏秋景皆备。

视觉

颜色

形状

听觉

声音 ——

味觉

味道——

有声有色 有滋有味

练习:调动各种感官,描写一物。

要求有形有色,有滋有味。

橘子小到和孩子的拳头仿佛,恰好 握在手里,皮极薄,色明黄,形微扁,有的偶带小蒂和一两瓣的绿叶,瓤嫩筋细,水分极多,嘴有一种柔和清新的味儿。

层次井然,条理分明。

不必说……也不必说…… 写百草园整体

单是…… 再写局部的“泥墙根一带”

碧绿的菜畦 光滑的石井栏

高大的皂荚树 紫红的桑椹

鸣蝉在树叶 黄蜂伏在菜花上

叫天子从草间直窜向云霄

整体是从植物写到动物 局部是从动物写到植物

由低到高写静物

由高到低写动物

本段在语言上有什么特点?

从修辞手法的角度看:

比喻:(覆盆子)像小珊瑚珠攒成的小球。

拟人:油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。

写出孩子心中奇妙的想象和特殊的感受。

“不必说……也不必说……单是……”这个句式在文章中起什么作用?

是为了突出“单是”的内容。既然“单是”这一点已经趣味无穷了,那么园中乐趣比比皆是了。这样写,突出了百草园的无穷乐趣。

不必说那金碧辉煌的布达拉宫,也不必说那冰雪覆盖的天山,单是那一望无际的碧草蓝天,就够我们陶醉了。

不必说蓝蓝的海水,柔和的阳光,金黄的沙滩,嬉闹的人群;也不必说海浪拍击岩石的哗哗声,金色沙滩的柔软,海滨沐浴的惬意,海上冲浪的快感,单是沙滩上的徐徐微风,就使人心旷神怡 。

句式练习:不必说……也不必说……

单是……

对“不必说……也不必说……单是……就有”这个句式的作用有四种理解,正确的一句( B )。

A.表明前后内容并列,都有趣味。

B.表明可写的内容很多,前面的略写,后面的详写,是为了突出后面“单是”的内容。

C.表明前面的内容是次要的,后面的内容是主要的。

D.表明前面的内容不需要说,只需要说“单是”后面的内容。

重点:第2自然段的写景是全文精彩之笔,不仅 形声色味俱全,春夏秋景皆备,而且层次井然, 条理分明。齐读并思考下列问题:

1、菜畦的“碧绿”,桑葚的“紫红”、菜花和蜂的“黄”是写____,“肥胖”“高大”“臃肿”“像小珊瑚珠攒成的小球”是写____,这两者都从___觉上写;鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”,是从______上写;覆盆子“又酸又甜”写的是______,所以说它有声有色、有滋有味。

2、这里又包括了春、夏、秋三个季节的景物,桑葚、菜花是________的,蝉鸣在________,蟋蟀到______才叫;这与下文写到的冬天的百草园合起来成为完整的四季图,可见作者构思的精巧。

颜色

形状

视

听觉

味觉

春末

盛夏

秋天

课堂练习:

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,

高大的皂荚树,紫红的桑葚;

也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的

黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子忽然从草

间直窜向云霄里去了。

整体部分从“菜畦、皂荚树、桑葚”

到“鸣蝉、黄蜂、叫天子”

局部部分从 “油蛉、蟋蟀、蜈蚣、斑蝥”

到 “何首乌、木莲、覆盆子”

由低到高写静物

由高到低写动物

从动物写到植物

从植物写到动物

3、本段层次井然。比如先用两句“不必说……”写百草园整体,再写局部的“泥墙根一带”,这是一种从整体到局部的顺序。请以连线的方式把下面的写景顺序对应起来:

4、这段话的描写角度多变,其中对“泥墙根一带“的描写角度依次是:听觉到 觉到 觉到 觉到 觉到 觉。

视

触

听

视

形态

色彩

滋味

形态

声音

动作

味

5、写景必须抓住特征,这段文字写静物时主要抓住它们的 、 、 来写,写动物时主要抓住 、 、 来写。

6、这段景物描写,融入了作者丰富的思想 感情,下面理解有误的一项是:( C )

A、表现“我”对美好的大自然的喜爱。

B、表现“我”对自由自在、无拘无束生活的 向往和依恋。

C、表现“我”对恬淡的田园生活的深切喜爱。

D、表现“我”在百草园所感到的无限乐趣。

一、用自己的语言复述“长妈妈讲述

美女蛇的传奇故事”。(要求:

情节完整,形象生动。)

1、这个故事带给“我”什么乐趣?

第二课时

故事的内容符合儿童好奇、爱惊险的心理,这也是儿时的一种乐趣;孩子对美女蛇的故事是既喜欢又害怕。故事的内容为百草园蒙上了一层神秘的面纱,百草园变得更加神秘有趣,诱导儿童去涉足、认识、了解它。

2、童年时的作者站在静悄悄的百草园里,想着长妈妈讲的美女蛇的故事,此时对 百草园会有什么样的感受呢?(写了百草园的景物后,为什么要写美女蛇的故事 )

增添了百草园的神秘感,

更丰富了“乐园”的情趣。

3、美女蛇的故事本来与文中提到的百草园中的赤练蛇没有直接关系,但作者却由此生发联想。你认为作者为什么要写这一内容?( )

D

A、表现长妈妈的迷信思想;

B、寄托善良制服邪恶的愿望;

C、使人们从中得到一些教训,悟出一些道理;

D、给百草园增添更多的神秘色彩以及对孩子的吸引力;

二、阅读课文7、8两段。

1、根据课文内容填空:

写百草园的冬天,先以无味作陪衬,然后写( )。写捕鸟,先不直接写,而是先写( )的不相宜,突出雪地捕鸟的无穷趣味。

下雪带来的乐趣

拍雪人和塑雪罗汉

写法:先抑后扬,欲扬先抑。

2、作者是怎样描写冬天在百草园捕鸟的情形的?

准确恰当地使用动词:

扫、露、支、撒、系、牵、看、拉、罩

清晰准确地写出了雪地捕鸟的全过程,表现了儿童好动的性格和对捕鸟的喜好 (雪后捕鸟的乐趣)。

3、用准确的动词填空:

( )开一块雪,( )出地面,用一枝短棒( )起一面大的竹筛来,下面( )些秕谷,棒上( )一条长绳,人远远地( )着, ( )鸟雀下来( )食,( )到竹筛底下的时候,将绳子一( ),便( )住了。

扫

露

支

撒

系

牵

看

啄

走

拉

罩

用准确的词语表现动作、心情

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

鲁迅《社戏》

擦黑板

老师已经站在了门口,他忽然看见黑板还没擦。他两步就从第一排蹿上讲台,抓起 讲桌上的板擦,一转身,面朝黑板,抡起膀子,用足力气,从上到下,从左到右,“哗哗”两三下,大半个黑板的字就消失了,只剩高处的标题,他跳起来,一下,两下,三下,黑板干净了。他把板擦往讲桌上一扔,带着满身的粉尘跑下了讲台,喘着粗气一屁股坐在了自己的座位上。

4、练习:模仿鲁迅描写冬天捕鸟使用一系列

动词,也用五个以上的动词描写一种活动,

表现系列 动作,注意用词准确。

老鹰捉小鸡

玩“老鹰捉小鸡”时,“老鹰”眼睛紧紧盯着“鸡妈妈”后面的“小鸡”,而“鸡妈妈”则张开双手,努力保护“小鸡”,忽然,“老鹰”瞅准了有一个“小鸡”不小心掉队了,便用力扑上去,那“小鸡”灵敏的一跃,躲开了“老鹰”的抓捕,“老鹰”不甘心,来了一个马后炮,向后一跃,“鸡妈妈”一下乱了手脚,后面的“小鸡”也慌了起来,全都散开了,“老鹰”看准时机,飞身一扑,终于抓住了还在挣扎的“小鸡”!

三、阅读过渡段,思考下列问题:

1.作者是怎样过渡到第二部分的?表现了怎样的感情? 也许 也许 也许——种种猜测、不理解、不乐意、无可奈何 我将不能常到百草园了——遗憾,热爱 Ade Ade——恋恋不舍、依依惜别 我的 我的 们 们 们——对百草园动物植物朋友般的亲密(拟人) 两个叹号——感情深厚强烈 最后一个省略号——回忆很多,趣味很多,无限依恋。

仿写该段。

也许,也许,也许——我不知道为什么这片草原 没有了生机与活力。也许是树木被砍了、花儿娇气了、草儿劳累了,也许是雨水太少了,也许是人来得太多了,——都无从知道。

2.说说该段的作用。

从儿童的视角,以疑问和无可奈何的语气,对离开百草园的原因进行猜测。 表达了“我”对百草园恋恋不舍的稚态和依依惜别的深情。所以,它在内容上有 承上启下,在结构上有一个过渡作用。

教师小结:写百草园,始终围绕着一个“乐”字——乐于观察百草园的景物,乐于听美女蛇的故事,乐于捕鸟活动,表现了儿童热爱大自然,喜欢自由快乐生活的心理。

少年时代的作者,把百草园看成“我的乐园”这是 因为( D )。

A百草园中的草木虫鱼有的色彩鲜明,有的形态有趣,有的叫声动听,这些景象都吸引着他的好奇心。

B他热爱大自然,喜欢自由快乐的生活。

C他不愿意学习文化知识,把枯燥的学习环境和百草园相比,更觉得百草园是乐园。

D在百草园里有各种动植物,有美女蛇的故事,能够捕鸟。

第三课时

教学要点:

1、学习“三味书屋”部分,体会文章对三味书屋环境和先生的描写。

2、讨论文章的主题。

从文中找出写三味书屋环境的句子,说说三味书屋的环境是怎样的?

三味书屋环境

点拨:第10段、第17段的描写

从哪些方面写三味书屋的?

入学礼节、教书先生、

教学内容、同窗学友。

三味书屋的读书生活枯燥无味吗 有哪些乐趣

提问“怪哉”一虫的事;

后园自寻乐趣; 师生共同读书;

学生做游戏、画画儿。

你觉得寿镜吾老先生是怎样的一个人?作者对他是什么态度?

是“极方正,质朴,博学”、“渊博”的人,

他比较开明,对学生严而不厉,甚至是严而可亲(和蔼),刻板而可爱。

温和的微笑,眷念的深情。

文章是怎样写寿先生的

知识渊博,但拒绝回答“怪哉”一类的问题,读书投入认真。

教学认真,不断增加教学内容。态度严厉也不乏和蔼。

基本不体罚也不太束缚学生。

寿镜吾老先生自二十岁考取秀才后,愤于 洋人跋扈,官场黑暗,不愿参加乡试,远离仕途,自甘淡泊,子承父业坐馆教书达六十年之久。他 谙熟四书五经,博学正直,具有反清爱国思想。 在封建社会中他还是比较开明的,为人方正质朴,对学生和蔼,对童年的鲁迅十分关心。他是鲁迅的启蒙老师,鲁迅对他一直很恭敬,是鲁迅一生最为敬重的三位老师之一。鲁迅成年后,师生之间常有书信往来,鲁迅每次回家也都前去看望先生。

补充材料

作者为什么要写学生贪玩逃学的情节?

游戏是孩子的本性,总是要表现出来的,但在课堂上贪玩甚至逃学,一般来说是不允许的。但课文旨在从侧面表现教学内容和教学方式的陈旧枯燥单调,学生对此不感兴趣。

深入探讨

怎样理解先生对学生提问的态度?

学生提问应肯定。而先生拒绝回答问题,这是因为学生在不适合的时间提出了不相干的问题,违反了教学秩序和师道尊严。这在一定的程度上反映了封建教育制度的弊端,应予否定。

作者对三味书屋的感受是什么

与百草园的自由快乐相比,三味书屋显然是太受约束,且令人深感枯燥。但也应看到,孩子们也能随先生有板有眼的学习,并不抵触,况且也有游戏的乐趣。

课文前半部分写百草园,后半部分写三味书屋。对这两部分之间的关系,它们所表现的作者的思想感情,大致有下边三种说法。你有什么看法?理由是什么?

1.衬托关系。用百草园自由快乐的生活衬托 三味书屋枯燥无味的生活,揭露和批判封建 腐朽、脱离儿童实际的私塾教育。

2.对比关系。用百草园的自由快乐同三味书屋的枯燥无味作对比,表现了儿童热爱大自然, 喜欢自由快乐生活的心理,同时对束缚儿童身心发展的封建教育表示不满。

3.统一关系。通过对百草园和三味书屋美好 生活的回忆,表现作者儿童时代对自然的热爱,对知识的追求,以及天真、幼稚、欢乐的心理。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅先生儿时生活的一段美好回忆。这段生活经历对鲁迅先生的人生发展产生过巨大的影响。我们要像鲁迅先生一样,保持儿童纯真活泼的天性,要有求知的欲望和进取心。今天,时代变了,我们的生活环境和学习环境也变了,我们的思想行为也应当为之一变。我们要从小努力学习,热爱自然、热爱生活,把自己培养成为对社会有用的人才。

小结:

百草园里赏景捕鸟听故事,其乐无穷; 三味书屋习字画画读课文,别有情趣。

关 于 主 题

(1)百草园的清新、亮丽、神奇与三味书屋的昏暗、枯燥、森严、无味之间形成了对比关系,前后对比,显示了作者强烈的褒贬之情,批判封建教育制度对儿童身心的损害和束缚。

(2)贯穿全文的,是中年的鲁迅先生对儿时快乐生活的甜美回忆,是对大自然的热爱和好奇。即便是三味书屋的生活,对于童年的鲁迅而言也同样是新鲜而充满快乐的。

三味书屋是一个新的天地,严肃中不乏快乐,敬畏中不乏感激与怀念。

在鲁迅心中,他的恩师有:寿镜吾、章太炎、藤野。启蒙老师寿镜吾是“本城极方正、质朴、博学的人”,是“渊博的宿儒”,是一个严厉而不严格(和蔼)的老师。

童趣和深情

从那没有孔子牌位的拜孔仪式,到溜到三味书屋后面的小园里,折腊梅花、寻蝉蜕、捉了苍蝇喂蚂蚁的课间活动;从人声鼎沸的课堂,自得其乐的老先生,到颇有进步的对课和颇有成绩的画画;大部分的乐趣来自于后院的玩耍和课上的游戏,与学习无关。表现儿童热爱大自然,追求快乐自由的心理,洋溢着成年人回顾往事的乐趣与温情。处处洋溢着一种成年人回顾往事的乐趣,时时流露出新奇天真和快乐的情趣。

因此,纵然是森严的三味书屋,也是作者美好童年生活的一部分,是束缚中的成长,是生命的必然。

文章中闪现着鲁迅的儿童教育思想——还孩子一片自由天空,尊重孩子爱玩的天性。作者当时的儿童教育方式是不满的,比如我问怪哉虫碰壁,念那些艰深难懂的东西。可见当时教育内容的陈腐,脱离儿童实际。

本课写作梳理:

1、片段练习:

(1)景物描写:仿第二段,描写《我的乐园》

(2)动作描写:仿第七段

(3)心理描写:仿第九段,描写自己不理解的种种猜测。

2、思考大作文:童年趣事、我的乐园——融情入景,事中有理,童趣盎然!

①对这个地方进行具体的描写,用词生动形象;

②描写自己在这个地方做过什么,写出乐趣,用词准确简练

③表达出自己对这个地方的喜爱、留恋的感情。

3、“上九潜龙勿用”出自《易经 · 韩卦》,由“初九潜龙勿用”和“上九亢龙有悔”二句爻辞杂糅而成。

“初九潜龙勿用”意思是“君子应韬光隐晦以待时机”;

“上九亢龙有悔”意思是“人应以亢满为戒,注意物极必反的道理。”

1、“仁远乎哉我欲仁则斯仁至矣”出自《论语 · 述而》,

应读作:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”

意思是:“仁这东西很遥远吗?我内心想到仁, 仁就自然来到了”。

2、“笑人齿缺曰狗窦大开”出自《幼学琼林·身体》,

应读作:“笑人齿缺,曰‘狗窦大开’。”

意思是:“笑人家牙齿缺了,就说‘(那个缺口)就像一个狗洞大开着’。”

4、“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”摘自中国古代典藉文献中最艰涩难懂的《尚书》中的《禹贡》篇,

意思是“天下土地(共分九等),下上为下等里最上的一级,好坏交错;那 进贡的物品里有茅草、橘柚等物品。”

我们可以如下断句:“厥土:下上、上错;厥贡:苞茅、橘柚。”

5、“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢﹏﹏ ;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬﹏﹏”出自清人刘翰的《李克用置酒三垂岗赋》。引文中的声浪号表声音起伏,持续不断“噫”、“嗬”指念书时加在句尾用来加强感情的声音。

意思是:拿着铁如意,指挥比划,潇洒自如。用金杯喝酒,痛快淋漓,喝得很多而未醉。

(引用句子和原文略有出入:“铁如意”原作“玉如意”;“颠倒”原作“倾倒”。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记