2020-2021学年人教统编版选择性必修一第一单元 政治制度单元测试(解析版)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版选择性必修一第一单元 政治制度单元测试(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-13 15:12:37 | ||

图片预览

文档简介

第一单元测试

一、单选题

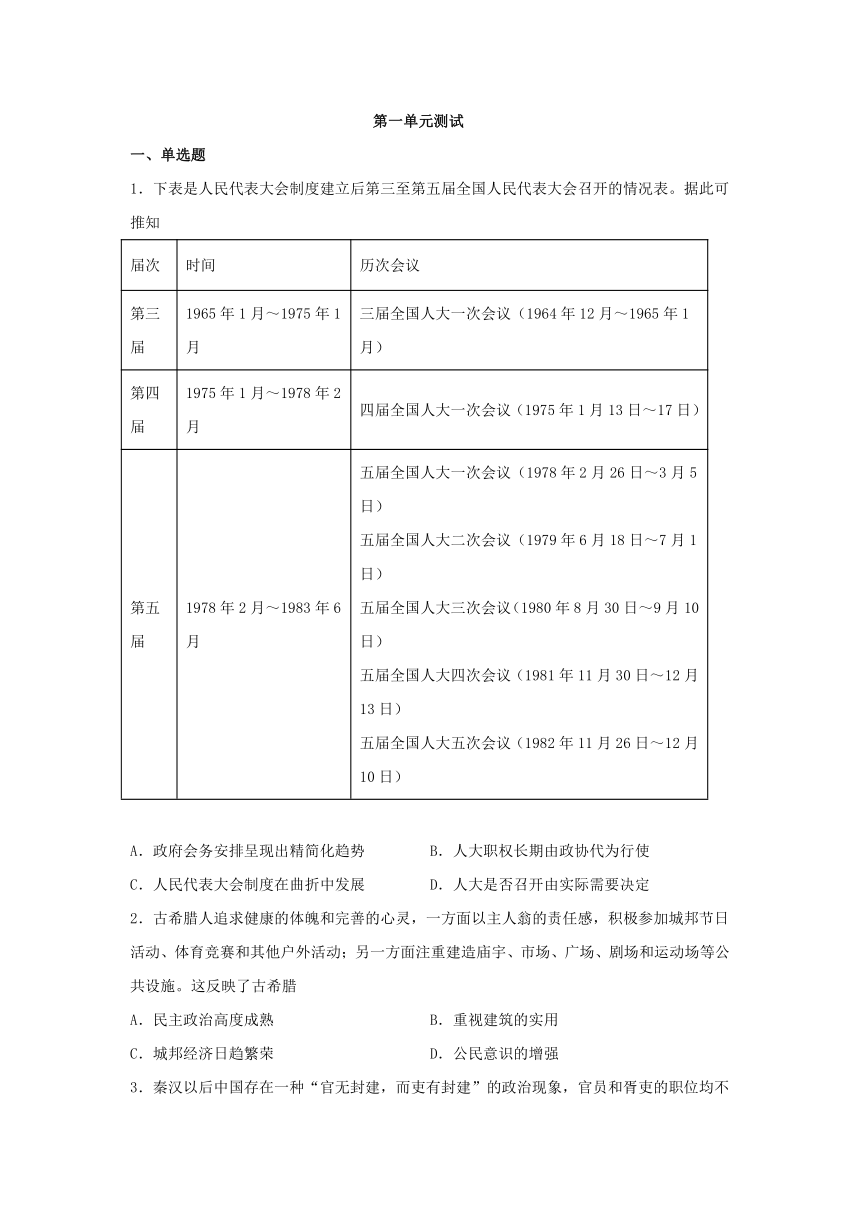

1.下表是人民代表大会制度建立后第三至第五届全国人民代表大会召开的情况表。据此可推知

届次

时间

历次会议

第三届

1965年1月~1975年1月

三届全国人大一次会议(1964年12月~1965年1月)

第四届

1975年1月~1978年2月

四届全国人大一次会议(1975年1月13日~17日)

第五届

1978年2月~1983年6月

五届全国人大一次会议(1978年2月26日~3月5日)

五届全国人大二次会议(1979年6月18日~7月1日)

五届全国人大三次会议(1980年8月30日~9月10日)

五届全国人大四次会议(1981年11月30日~12月13日)

五届全国人大五次会议(1982年11月26日~12月10日)

A.政府会务安排呈现出精简化趋势 B.人大职权长期由政协代为行使

C.人民代表大会制度在曲折中发展 D.人大是否召开由实际需要决定

2.古希腊人追求健康的体魄和完善的心灵,一方面以主人翁的责任感,积极参加城邦节日活动、体育竞赛和其他户外活动;另一方面注重建造庙宇、市场、广场、剧场和运动场等公共设施。这反映了古希腊

A.民主政治高度成熟 B.重视建筑的实用

C.城邦经济日趋繁荣 D.公民意识的增强

3.秦汉以后中国存在一种“官无封建,而吏有封建”的政治现象,官员和胥吏的职位均不得袭,但胥吏却常常利用日常工作程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家“封建”领地。这种现象的根源在于

A.官僚政治的弊端 B.君主专制的强化

C.中央集权的削弱 D.割据势力的膨胀

4.中国古代,宰相具有两大职能,百官之首和皇帝的助手。宰相制度废除后,封建君主想找到种制度,这种制度仅保留宰相作为皇帝助手的职能,杜绝“皇帝助手”演变为“百官之首”的可能。为此明清两朝进行的制度创新有

A.土司制度和改土归流 B.票拟权和批红权

C.盟旗制度和密折制度 D.内阁制和军机处

5.学者王绝非指出,由于1832年的改革,(英国)全国选民人数从1831年的48.8万人上升到1833年的80.8万人。由占人口比例的约2%增加到3.3%。这一变化

A.体现了两党制的相互制衡 B.促进了君主立宪政体的完善

C.推动了责任内阁制的发展 D.扩大了代议制民主的基础

6.元朝,江浙、湖广、江西行省以镇压新征服地区和搜刮财赋为基本宗旨,其治所往往设在便于与朝廷联络和指挥的水陆交通要冲;位于中原、关中及西南边境要地的陕西、四川云南、河南行省,则往往以控制军事重镇为重心;至于岭北、辽阳行省则以“防范蒙古诸王,控制蒙古部众以及供给军需”为主要使命。这反映了元朝行省

A.导致了地方权力“大而不专” B.达到了中央与地方势力的平衡发展

C.使全国形成以北制南的格局 D.带有浓重政治控驭和军事镇遏色彩.

7.据《宋史·食货志》记载:“张根为江南西路转运副使,岁漕米百二十万石给中都。”《宋文鉴》载,元丰前“天下之财,下自郡县而至于转运”,转运以总财赋运输中都。这说明北宋转运使的设置

A.有效防止了官员贪污 B.削弱了地方割据的经济基础

C.促进了商品经济发展 D.适应了向外输纳岁币的需要.

8.宋朝赵普一人为宰相,太祖欲分其权,设参知政事为副相;政事堂设于禁中;中书、门下、尚书三省及其他行政机构,官无定员,也无专职,都由别的官以差遣的名义掌管其事。这些措施的主要目的是

A.使中央官员相互牵制 B.加强对地方官的控制

C.提高中央政府的效率 D.削弱相权以加强皇权

9.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”材料说明孝文帝( )

A.开创了民族融合的新时代 B.意在为学习汉文化寻找历史依据

C.旨在进一步神化封建皇权 D.力图争取鲜卑贵族的拥护与支持

10.唐朝的门下省负有驳正违失、审议签发的重要职责,具有特殊意义。贞观六年(632年),唐太宗对黄门侍郎王理说:国家设置中书、门下省,就是为了互相稽查,如果中书省的诏救有错误,门下省就应进行驳正。唐朝强化门下省封驳职能的主要目的是

A.提高统治效能 B.缓和君主和宰相之间的矛盾

C.促进吏治清明 D.促使行政权力向门下省集中

11.建国后,毛泽东曾向福建军区专电嘉勉:“剿匪成绩极大,甚慰!望继续不懈,坚持到底,务于3月底之前,肃清福建一切股匪…”该电文反映的历史事件发生在

A.社会主义过渡时期 B.十年探索建设时期

C.文化大革命时期 D.改革开放时期

12.1915年8月,等安会成立并通电全国,宜称:共和国体为“仓卒(促)之中”制定,应研究君主、民主国体”哪种更适合中国。据此可知该组织

A.服务于袁世凯复辟帝制 B.提出了民主革命新纲领

C.传播了民主和科学思想 D.促进了国民意识的觉醒

13.雅典陪审法庭有案例:官员用斧头杀死--头公牛,扔掉斧头逃离现场。之后有人拿刀剥掉牛皮,吃掉牛肉。法庭辩论--开始指向提水以供磨刀的妇女,妇女则指责磨刀的人,磨刀的人又将责任转向切肉的人,而切肉的人则认为责任是他手里的刀。经投票,陪审法庭判定刀子以沉默自认,被判决有罪的凶器投向大海。这反映古代雅典

A.人文主义影响司法审判 B.法律面前人人平等原则

C.保护奴隶主贵族的特权 D.民主原则贯穿司法过程

14.中华民国南京临时政府刚成立时实行总统制,之后《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质是

A.总统制是时代发展趋势国 B.新旧势力交修十分激烈

C.专制传统已被完全根除 D.民主共和观念深入人心

15.元朝时,路、府、州县在行省督办下征集赋税,由行省汇总并将其中七成解运京师,留三成供地方支用;行省严格管束地方的经费,有权批准金额在一千锭以内的开量销。行省的这些规定

A.有利于增加国家收入 B.体现集权与分权的结合

C.造成了地方积贫积弱 D.因权力过大易滋生腐败

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代万历刊本《长沙檀山陈氏族谱》所附族约包括四大纲和二十六个条目:

尊君:祝圣寿;宣圣谕;讲礼法;急赋役。

祀神:礼先师;处里社;谨乡仇;秩乡厉。

崇祖:修族谱;建祠堂;重墓所;秩义祀;立宗子;绵嗣续;保遗业。

睦族:定行次;遵约法;肃家箴;实义仓;处家塾;助农工;养士气;扶老弱;恤忧患;戒豪悍;严盗防。

材料二 中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”,几千年来都是如此。·...·小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的繁荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。

——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

(1)材料一的史料类型是什么?根据材料一概括中国古代宗族的基本活动。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代“自治的社会”形成的根源是什么?并指出中国古代对县以下区域治理的特点。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐皇是鲜卑族的后裔,含有少数民族文化的特质,唐王朝亲眼看到农民起义的巨大威力,制定了一系列有助于缓和阶级矛盾、促进国家长治久安的政策,如均田制和租庸调制;而赵宋则是吸取了二百多年间国家分裂的历史教训而制定相关政策的。唐的立国者,对外采取兼容并包的政策;而宋的执政者,基本上采取“守内虚外”的对策。唐宋既然有诸多如此之别,唐宋文化也因之不同。唐型文化是胡汉文化的大交流,而宋型文化的基因是理学文化,是以儒学为主兼杂其他文化的高度凝练和提升,其特质是封闭、自主、内敛。

——摘编自王宏武《略论唐型文化与宋型文化》

(1)根据材料并结合所学知识,试从唐朝制度的变化与创新方面,说明“唐型文化是胡汉文化的大交流”。

(2)根据材料并结合所学知识,试从政治风气、民族交往、主流思想方面分析说明宋型文化的特质。

参考答案

1.C

【详解】

从历届人民代表大会召开的时间间隔来看,1966年至1976年受文化大革命的影响,人大长期未召开,改革开放后,人大制度得以恢复,说明的是人民代表大会制度在曲折中发展,C正确;材料与政府会务精简化趋势无关,A排除;B说法不符合史实,第一届人民代表大会召开后,政协代行人大职权的职能结束,B排除;人民代表大会制度是我国的根本政治制度,D说法不符合史实,排除。故选C。

2.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,公民是希腊社会的主体阶层,是城邦政治的核心力量,由本城邦成年男子组成。希腊公民具有强烈的集体荣誉感,往往将自己城邦的利益看得至高无上。古希腊人一方面以主人翁的责任感,积极参加城邦节日活动、体育竞赛和其他户外活动;另一方面注重建造庙宇、市场、广场、剧场和运动场等公共设施,这反映了古希腊公民意识的增强,故D项正确;材料未强调民主政治,故A项错误;材料无法体现重视建筑的实用性,故B项错误;材料与“城邦经济日趋繁荣”无关,故C项错误。

3.A

【详解】

根据材料并结合所学可知,秦朝废分封、行郡县,官僚政治取代贵族政治,官员的职位不再世袭,中央到地方的官员均由皇帝任免。但因为地方日常工作程序繁琐、官员不熟悉政务,往往需要依靠熟悉地方政务的胥吏,从而造成了“官无封建,而吏有封建”的政治现象,这势必造成久居地方的胥吏成为大的地方势力和利益集团,对统治不利,这体现了官僚政治的弊端,故A项正确;材料与君主专制的强化无关,故B项错误;材料未体现中央集权的削弱,且中国古代中央集权呈不断加强的趋势,故C项错误;“割据势力的膨胀”不是材料的主旨,故D项错误。

4.D

【详解】

根据材料可知,材料体现的制度创新,既要满足“皇帝助手”又要满足不能变成“百官之首”,结合所学知识可知,应该是明代的内阁制和清代的军机处,故选D项;“土司制度和改土归流”都是管理少数民族的制度,排除A项;明代的票拟权和批红权分别归内阁和皇帝,不涉及清代的制度创新,排除B项;“盟旗制度和密折制度”是清代制度创新,不涉及明代,也不符合材料主旨,排除C项。

5.D

【详解】

根据材料“由于1832年的改革,(英国)全国选民人数从1831年的48.8万人上升到1833年的80.8万人。由占人口比例的约2%增加到3.3%”并结合所学知识可知,1832年议会改革,重新分配议席,更改选举资格,使得工业资产阶级阶级获得了更多的议席,扩大了代议制民主的基础,所以D正确;材料没有涉及两党制,所以A错误;材料内容反映了英国代议制民主基础的扩大,“促进了君主立宪政体的完善”不符合材料主旨,所以B错误;材料内容与责任内阁制无关,所以C错误。

6.D

【详解】

根据材料可知,元朝各行省设置的目的各有侧重,主要还是为了加强中央对地方的政治和军事控制以维护统治,故选D项;“大而不专”指的是地方权力虽然较大但也要受到中央的节制,材料并未体现,故排除A项;B项说法过于绝对,故排除;元朝行省地域的划分遵循“犬牙交错”的原则,把自然地理环境相差较大的区域划分到同一个行省,形成了以北制南的格局,材料中并未体现,故排除C项。

7.B

【详解】

材料中“岁漕……给中都”“天下之财,下自郡县而至于转运”,说明北宋在地方设转运使,将地方财政转运中央,以削弱地方割据的经济基础,故B项正确;北宋转运使的设置,不能完全防止官员贪污,故排除A项;宋朝转运使的设置主要是为了充实中央财政,防止地方割据,并没有体现商品经济的发展,故排除C项;材料没有说明“岁漕米”“上供钱物”的用途是什么,故排除D项。

【点睛】

8.D

【详解】

结合所学知识可知,宋初分化相权、将政事堂设于皇宫中,中枢机构无定员、无专职,以差遣名义管事等措施,主要是为了削弱相权以加强皇权,D项正确;使中央官员相互牵制是宋初加强皇权的具体做法,不是主要目的,A项错误;加强对地方官的控制与材料中改革中央机构不符,B项错误;提高中央政府的效率并非宋朝皇帝改革中央官制的主要目的,C项错误。

B

【详解】

根据材料可知,孝文帝认为黄帝以土德之瑞称王,鲜卑族“谓土为拓,后为跋”,故以“拓跋”为姓,称拓跋氏,故而推知鲜卑族称自己为黄帝的后代,这反映出孝文帝在为改革姓氏寻找依据,进而学习汉族文化,故选B项。材料没有涉及民族融合和神化皇权,故排除A、C两项。材料没有提及孝文帝与鲜卑贵族之间的关系,故排除D项。

10.A

【详解】

根据材料“互相稽查”“中书省的诏敕有错误,门下省就应进行驳正”等信息并结合所学知识可知,唐朝强化门下省封驳职能的主要目的是防止中书省的权力过大,使中书省和门下省相互制衡,同时可在一定程度上避免决策失误,利于加强君主专制,提高统治效能,故选A项;B项材料并未反映,故排除;C项并不是其主要目的,故排除;材料反映的是中书门下互相制衡,D项并不是材料反映的主旨,故排除。

11.A

【详解】

根据“剿匪成绩极大,甚慰!望继续不懈,坚持到底,务于3月底之前,肃清福建一切股匪…”,结合所学可知,新中国成立后,仍有部分国民党残余部队负隅顽抗,因此在建国初期,我国开展了剿匪斗争,这一时期属于社会主义过渡时期(1949-1956年),故选A;十年探索建设时期是1956-1966年,文化大革命时期是1966-1976年,改革开放时期是1978年至今,BCD不符合题意,排除。

【点睛】

12.A

【详解】

根据材料和所学知识可知,筹安会是1915年由杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛等六人成立的一个政治团体。其支持当时的中华民国大总统袁世凯,公开支持恢复帝制,实行君主立宪,因此A正确,B排除;C是新文化运动的影响,排除;材料与国民意识觉醒无关,D排除。故选A。

13.D

【详解】

根据材料可知,案件的审理经历了法庭辩论、陪审员投票,最后判决刀子为凶器并投入大海,这符合雅典民主法律程序,且民主原则贯穿司法过程,故D项正确;材料未体现人文主义,故A项错误;“法律面前人人平等原则”与材料主旨不符,故B项错误;材料无法体现“保护奴隶主贵族的特权”,故C项错误。

14.B

【详解】

结合所学内容可知,总统制和责任内阁制的变化实际上体现了总统权力的变化,实行责任内阁制意图是限制袁世凯的权力,而实行总统制则有利于扩大袁世凯的权力,所以这种变化的实质是新旧势力的交锋十分激烈,排除B;材料反映的是不同制度的交锋,不能说明总统制是时代发展的趋势,排除A;“已被完全根除”的说法过于夸张,排除C;材料信息无法体现民主共和观念深入人心,排除D。

15.B

【详解】

根据材料“由行省汇总并将其中七成解运京师,留三成供地方支用;行省严格管束地方的经费,有权批准金额在一千锭以内的开量销”可知,行省督办州县征收赋税,而且大部分上缴中央,少部分留归地方,这体现了中央集权,而行省严格管束路府州县的经费,有权批准金额在一千钉以内的开销,这体现了地方有一定的自主权,说明元朝在国家管理方面体现出中央集权和地方分权的特征,B项正确;材料内容主要体现了元朝时期管理地方的措施,不是为增加国家财政收入,A项错误;中央集权措施造成地方积贫积弱的是宋朝,材料所述元朝措施没有造成地方积贫积弱,C项错误;根据材料信息可知,元朝时期严格管束地方,没有权力过大,D项错误。

16.(1)类型:文献史料(或一手史料、原始史料)。

活动:尊君敬祖,维护纲常;征派赋役,维护治安;举办教育,宣讲圣谕;宗族内互助互济(慈善活动)。

(2)根源:小农经济的分散性。

特点:注重血缘关系(血缘色彩浓厚),利用宗族进行管理。

【详解】

(1)类型:根据“《长沙檀山陈氏族谱》”可知这属于文献史料。活动根据族约中的“尊君、祀神、崇祖、睦族”等条目可知主要包括尊君敬祖,维护纲常;征派赋役,维护治安;举办教育,宣讲圣谕;宗族内互助互济等。

(2)根源:根据“小农们对封建国家有很强的约束力”并结合所学内容可知主要是小农经济的分散性。特点根据“县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”可知主要是注重血缘关系,利用宗族进行管理。

17.(1)制度变化与创新:隋朝由北周外戚杨坚建立,唐朝继承并完善了隋朝开创的科举制;唐朝进一步完善了起源于魏晋南北朝,确立于隋朝的三省六部制;唐朝初期继承北魏以来的均田制,并把租调制发展为租庸调制。

(2)说明:政治风气:宋代“守内虚外”;北宋制度过于僵化,具有因循保守的政治风气。

民族交往:以“岁币”“岁赐”维持边境和平局面。

主流思想:理学重视道德修养,注重发挥自主性。

【详解】

(1)制度变化与创新:根据材料“唐王朝亲眼看到农民起义的巨大威力,制定了一系列有助于缓和阶级矛盾、促进国家长治久安的政策,如均田制和租庸调制”并结合所学知识可知,唐朝初期继承北魏以来的均田制,并把租调制发展为租庸调制;根据所学知识可知,隋朝时,隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时,政府开始设立进士科,科举制形成,唐朝继承并完善了隋朝开创的科举制;三省六部制起源于魏晋南北朝,确立于隋朝唐朝进一步完善。

(2)说明:根据材料“而赵宋则是吸取了二百多年间国家分裂的历史教训而制定相关政策的”、“而宋的执政者,基本上采取‘守内虚外’的对策”并结合所学知识可知,在政治风气上,宋代“守内虚外”;北宋制度过于僵化,具有因循保守的政治风气;根据材料“宋的执政者,基本上采取“守内虚外”的对策”并结合民族交往的相关知识可知,在民族交往上,以“岁币”“岁赐”维持边境和平局面;根据材料“宋型文化的基因是理学文化,是以儒学为主兼杂其他文化的高度凝练和提升,其特质是封闭、自主、内敛”并结合所学知识可知,在主流思想上,理学重视道德修养,注重发挥自主性。

一、单选题

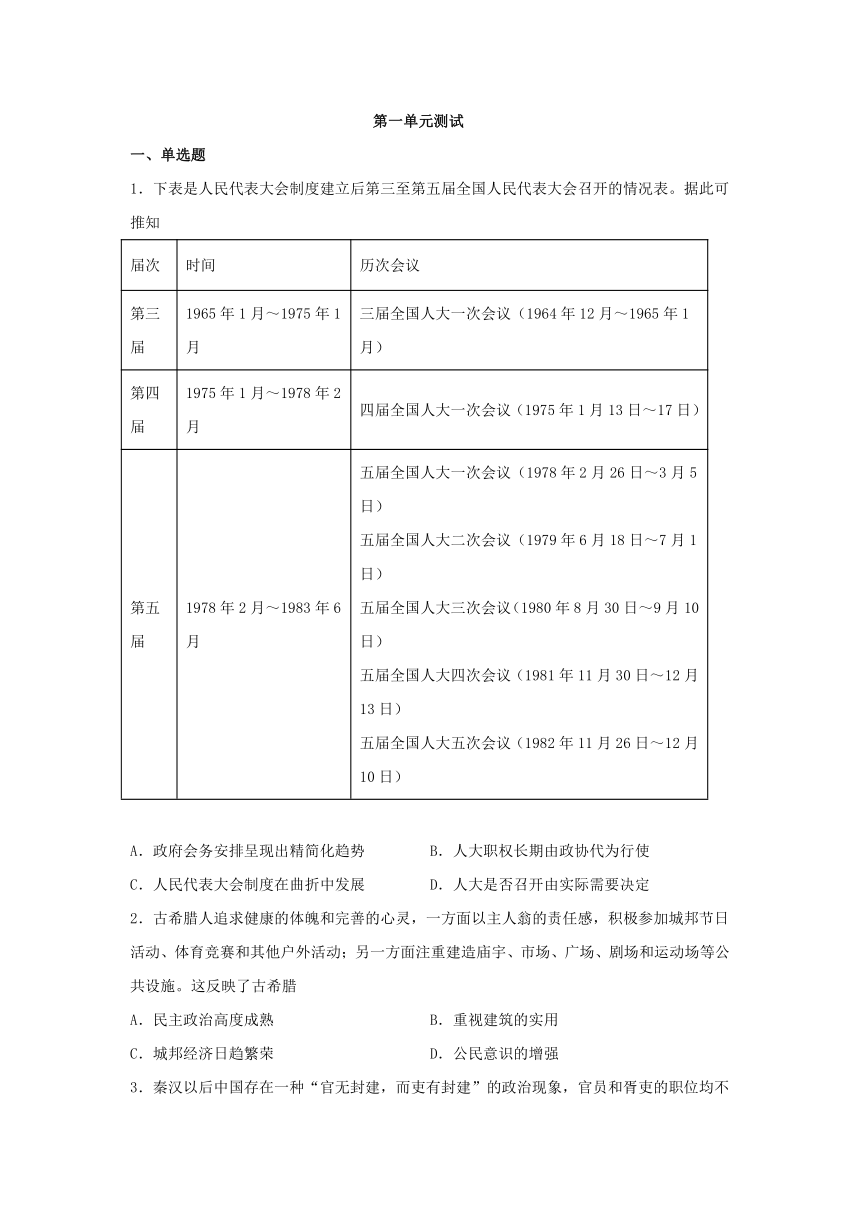

1.下表是人民代表大会制度建立后第三至第五届全国人民代表大会召开的情况表。据此可推知

届次

时间

历次会议

第三届

1965年1月~1975年1月

三届全国人大一次会议(1964年12月~1965年1月)

第四届

1975年1月~1978年2月

四届全国人大一次会议(1975年1月13日~17日)

第五届

1978年2月~1983年6月

五届全国人大一次会议(1978年2月26日~3月5日)

五届全国人大二次会议(1979年6月18日~7月1日)

五届全国人大三次会议(1980年8月30日~9月10日)

五届全国人大四次会议(1981年11月30日~12月13日)

五届全国人大五次会议(1982年11月26日~12月10日)

A.政府会务安排呈现出精简化趋势 B.人大职权长期由政协代为行使

C.人民代表大会制度在曲折中发展 D.人大是否召开由实际需要决定

2.古希腊人追求健康的体魄和完善的心灵,一方面以主人翁的责任感,积极参加城邦节日活动、体育竞赛和其他户外活动;另一方面注重建造庙宇、市场、广场、剧场和运动场等公共设施。这反映了古希腊

A.民主政治高度成熟 B.重视建筑的实用

C.城邦经济日趋繁荣 D.公民意识的增强

3.秦汉以后中国存在一种“官无封建,而吏有封建”的政治现象,官员和胥吏的职位均不得袭,但胥吏却常常利用日常工作程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家“封建”领地。这种现象的根源在于

A.官僚政治的弊端 B.君主专制的强化

C.中央集权的削弱 D.割据势力的膨胀

4.中国古代,宰相具有两大职能,百官之首和皇帝的助手。宰相制度废除后,封建君主想找到种制度,这种制度仅保留宰相作为皇帝助手的职能,杜绝“皇帝助手”演变为“百官之首”的可能。为此明清两朝进行的制度创新有

A.土司制度和改土归流 B.票拟权和批红权

C.盟旗制度和密折制度 D.内阁制和军机处

5.学者王绝非指出,由于1832年的改革,(英国)全国选民人数从1831年的48.8万人上升到1833年的80.8万人。由占人口比例的约2%增加到3.3%。这一变化

A.体现了两党制的相互制衡 B.促进了君主立宪政体的完善

C.推动了责任内阁制的发展 D.扩大了代议制民主的基础

6.元朝,江浙、湖广、江西行省以镇压新征服地区和搜刮财赋为基本宗旨,其治所往往设在便于与朝廷联络和指挥的水陆交通要冲;位于中原、关中及西南边境要地的陕西、四川云南、河南行省,则往往以控制军事重镇为重心;至于岭北、辽阳行省则以“防范蒙古诸王,控制蒙古部众以及供给军需”为主要使命。这反映了元朝行省

A.导致了地方权力“大而不专” B.达到了中央与地方势力的平衡发展

C.使全国形成以北制南的格局 D.带有浓重政治控驭和军事镇遏色彩.

7.据《宋史·食货志》记载:“张根为江南西路转运副使,岁漕米百二十万石给中都。”《宋文鉴》载,元丰前“天下之财,下自郡县而至于转运”,转运以总财赋运输中都。这说明北宋转运使的设置

A.有效防止了官员贪污 B.削弱了地方割据的经济基础

C.促进了商品经济发展 D.适应了向外输纳岁币的需要.

8.宋朝赵普一人为宰相,太祖欲分其权,设参知政事为副相;政事堂设于禁中;中书、门下、尚书三省及其他行政机构,官无定员,也无专职,都由别的官以差遣的名义掌管其事。这些措施的主要目的是

A.使中央官员相互牵制 B.加强对地方官的控制

C.提高中央政府的效率 D.削弱相权以加强皇权

9.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”材料说明孝文帝( )

A.开创了民族融合的新时代 B.意在为学习汉文化寻找历史依据

C.旨在进一步神化封建皇权 D.力图争取鲜卑贵族的拥护与支持

10.唐朝的门下省负有驳正违失、审议签发的重要职责,具有特殊意义。贞观六年(632年),唐太宗对黄门侍郎王理说:国家设置中书、门下省,就是为了互相稽查,如果中书省的诏救有错误,门下省就应进行驳正。唐朝强化门下省封驳职能的主要目的是

A.提高统治效能 B.缓和君主和宰相之间的矛盾

C.促进吏治清明 D.促使行政权力向门下省集中

11.建国后,毛泽东曾向福建军区专电嘉勉:“剿匪成绩极大,甚慰!望继续不懈,坚持到底,务于3月底之前,肃清福建一切股匪…”该电文反映的历史事件发生在

A.社会主义过渡时期 B.十年探索建设时期

C.文化大革命时期 D.改革开放时期

12.1915年8月,等安会成立并通电全国,宜称:共和国体为“仓卒(促)之中”制定,应研究君主、民主国体”哪种更适合中国。据此可知该组织

A.服务于袁世凯复辟帝制 B.提出了民主革命新纲领

C.传播了民主和科学思想 D.促进了国民意识的觉醒

13.雅典陪审法庭有案例:官员用斧头杀死--头公牛,扔掉斧头逃离现场。之后有人拿刀剥掉牛皮,吃掉牛肉。法庭辩论--开始指向提水以供磨刀的妇女,妇女则指责磨刀的人,磨刀的人又将责任转向切肉的人,而切肉的人则认为责任是他手里的刀。经投票,陪审法庭判定刀子以沉默自认,被判决有罪的凶器投向大海。这反映古代雅典

A.人文主义影响司法审判 B.法律面前人人平等原则

C.保护奴隶主贵族的特权 D.民主原则贯穿司法过程

14.中华民国南京临时政府刚成立时实行总统制,之后《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质是

A.总统制是时代发展趋势国 B.新旧势力交修十分激烈

C.专制传统已被完全根除 D.民主共和观念深入人心

15.元朝时,路、府、州县在行省督办下征集赋税,由行省汇总并将其中七成解运京师,留三成供地方支用;行省严格管束地方的经费,有权批准金额在一千锭以内的开量销。行省的这些规定

A.有利于增加国家收入 B.体现集权与分权的结合

C.造成了地方积贫积弱 D.因权力过大易滋生腐败

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代万历刊本《长沙檀山陈氏族谱》所附族约包括四大纲和二十六个条目:

尊君:祝圣寿;宣圣谕;讲礼法;急赋役。

祀神:礼先师;处里社;谨乡仇;秩乡厉。

崇祖:修族谱;建祠堂;重墓所;秩义祀;立宗子;绵嗣续;保遗业。

睦族:定行次;遵约法;肃家箴;实义仓;处家塾;助农工;养士气;扶老弱;恤忧患;戒豪悍;严盗防。

材料二 中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”,几千年来都是如此。·...·小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的繁荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。

——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

(1)材料一的史料类型是什么?根据材料一概括中国古代宗族的基本活动。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代“自治的社会”形成的根源是什么?并指出中国古代对县以下区域治理的特点。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐皇是鲜卑族的后裔,含有少数民族文化的特质,唐王朝亲眼看到农民起义的巨大威力,制定了一系列有助于缓和阶级矛盾、促进国家长治久安的政策,如均田制和租庸调制;而赵宋则是吸取了二百多年间国家分裂的历史教训而制定相关政策的。唐的立国者,对外采取兼容并包的政策;而宋的执政者,基本上采取“守内虚外”的对策。唐宋既然有诸多如此之别,唐宋文化也因之不同。唐型文化是胡汉文化的大交流,而宋型文化的基因是理学文化,是以儒学为主兼杂其他文化的高度凝练和提升,其特质是封闭、自主、内敛。

——摘编自王宏武《略论唐型文化与宋型文化》

(1)根据材料并结合所学知识,试从唐朝制度的变化与创新方面,说明“唐型文化是胡汉文化的大交流”。

(2)根据材料并结合所学知识,试从政治风气、民族交往、主流思想方面分析说明宋型文化的特质。

参考答案

1.C

【详解】

从历届人民代表大会召开的时间间隔来看,1966年至1976年受文化大革命的影响,人大长期未召开,改革开放后,人大制度得以恢复,说明的是人民代表大会制度在曲折中发展,C正确;材料与政府会务精简化趋势无关,A排除;B说法不符合史实,第一届人民代表大会召开后,政协代行人大职权的职能结束,B排除;人民代表大会制度是我国的根本政治制度,D说法不符合史实,排除。故选C。

2.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,公民是希腊社会的主体阶层,是城邦政治的核心力量,由本城邦成年男子组成。希腊公民具有强烈的集体荣誉感,往往将自己城邦的利益看得至高无上。古希腊人一方面以主人翁的责任感,积极参加城邦节日活动、体育竞赛和其他户外活动;另一方面注重建造庙宇、市场、广场、剧场和运动场等公共设施,这反映了古希腊公民意识的增强,故D项正确;材料未强调民主政治,故A项错误;材料无法体现重视建筑的实用性,故B项错误;材料与“城邦经济日趋繁荣”无关,故C项错误。

3.A

【详解】

根据材料并结合所学可知,秦朝废分封、行郡县,官僚政治取代贵族政治,官员的职位不再世袭,中央到地方的官员均由皇帝任免。但因为地方日常工作程序繁琐、官员不熟悉政务,往往需要依靠熟悉地方政务的胥吏,从而造成了“官无封建,而吏有封建”的政治现象,这势必造成久居地方的胥吏成为大的地方势力和利益集团,对统治不利,这体现了官僚政治的弊端,故A项正确;材料与君主专制的强化无关,故B项错误;材料未体现中央集权的削弱,且中国古代中央集权呈不断加强的趋势,故C项错误;“割据势力的膨胀”不是材料的主旨,故D项错误。

4.D

【详解】

根据材料可知,材料体现的制度创新,既要满足“皇帝助手”又要满足不能变成“百官之首”,结合所学知识可知,应该是明代的内阁制和清代的军机处,故选D项;“土司制度和改土归流”都是管理少数民族的制度,排除A项;明代的票拟权和批红权分别归内阁和皇帝,不涉及清代的制度创新,排除B项;“盟旗制度和密折制度”是清代制度创新,不涉及明代,也不符合材料主旨,排除C项。

5.D

【详解】

根据材料“由于1832年的改革,(英国)全国选民人数从1831年的48.8万人上升到1833年的80.8万人。由占人口比例的约2%增加到3.3%”并结合所学知识可知,1832年议会改革,重新分配议席,更改选举资格,使得工业资产阶级阶级获得了更多的议席,扩大了代议制民主的基础,所以D正确;材料没有涉及两党制,所以A错误;材料内容反映了英国代议制民主基础的扩大,“促进了君主立宪政体的完善”不符合材料主旨,所以B错误;材料内容与责任内阁制无关,所以C错误。

6.D

【详解】

根据材料可知,元朝各行省设置的目的各有侧重,主要还是为了加强中央对地方的政治和军事控制以维护统治,故选D项;“大而不专”指的是地方权力虽然较大但也要受到中央的节制,材料并未体现,故排除A项;B项说法过于绝对,故排除;元朝行省地域的划分遵循“犬牙交错”的原则,把自然地理环境相差较大的区域划分到同一个行省,形成了以北制南的格局,材料中并未体现,故排除C项。

7.B

【详解】

材料中“岁漕……给中都”“天下之财,下自郡县而至于转运”,说明北宋在地方设转运使,将地方财政转运中央,以削弱地方割据的经济基础,故B项正确;北宋转运使的设置,不能完全防止官员贪污,故排除A项;宋朝转运使的设置主要是为了充实中央财政,防止地方割据,并没有体现商品经济的发展,故排除C项;材料没有说明“岁漕米”“上供钱物”的用途是什么,故排除D项。

【点睛】

8.D

【详解】

结合所学知识可知,宋初分化相权、将政事堂设于皇宫中,中枢机构无定员、无专职,以差遣名义管事等措施,主要是为了削弱相权以加强皇权,D项正确;使中央官员相互牵制是宋初加强皇权的具体做法,不是主要目的,A项错误;加强对地方官的控制与材料中改革中央机构不符,B项错误;提高中央政府的效率并非宋朝皇帝改革中央官制的主要目的,C项错误。

B

【详解】

根据材料可知,孝文帝认为黄帝以土德之瑞称王,鲜卑族“谓土为拓,后为跋”,故以“拓跋”为姓,称拓跋氏,故而推知鲜卑族称自己为黄帝的后代,这反映出孝文帝在为改革姓氏寻找依据,进而学习汉族文化,故选B项。材料没有涉及民族融合和神化皇权,故排除A、C两项。材料没有提及孝文帝与鲜卑贵族之间的关系,故排除D项。

10.A

【详解】

根据材料“互相稽查”“中书省的诏敕有错误,门下省就应进行驳正”等信息并结合所学知识可知,唐朝强化门下省封驳职能的主要目的是防止中书省的权力过大,使中书省和门下省相互制衡,同时可在一定程度上避免决策失误,利于加强君主专制,提高统治效能,故选A项;B项材料并未反映,故排除;C项并不是其主要目的,故排除;材料反映的是中书门下互相制衡,D项并不是材料反映的主旨,故排除。

11.A

【详解】

根据“剿匪成绩极大,甚慰!望继续不懈,坚持到底,务于3月底之前,肃清福建一切股匪…”,结合所学可知,新中国成立后,仍有部分国民党残余部队负隅顽抗,因此在建国初期,我国开展了剿匪斗争,这一时期属于社会主义过渡时期(1949-1956年),故选A;十年探索建设时期是1956-1966年,文化大革命时期是1966-1976年,改革开放时期是1978年至今,BCD不符合题意,排除。

【点睛】

12.A

【详解】

根据材料和所学知识可知,筹安会是1915年由杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛等六人成立的一个政治团体。其支持当时的中华民国大总统袁世凯,公开支持恢复帝制,实行君主立宪,因此A正确,B排除;C是新文化运动的影响,排除;材料与国民意识觉醒无关,D排除。故选A。

13.D

【详解】

根据材料可知,案件的审理经历了法庭辩论、陪审员投票,最后判决刀子为凶器并投入大海,这符合雅典民主法律程序,且民主原则贯穿司法过程,故D项正确;材料未体现人文主义,故A项错误;“法律面前人人平等原则”与材料主旨不符,故B项错误;材料无法体现“保护奴隶主贵族的特权”,故C项错误。

14.B

【详解】

结合所学内容可知,总统制和责任内阁制的变化实际上体现了总统权力的变化,实行责任内阁制意图是限制袁世凯的权力,而实行总统制则有利于扩大袁世凯的权力,所以这种变化的实质是新旧势力的交锋十分激烈,排除B;材料反映的是不同制度的交锋,不能说明总统制是时代发展的趋势,排除A;“已被完全根除”的说法过于夸张,排除C;材料信息无法体现民主共和观念深入人心,排除D。

15.B

【详解】

根据材料“由行省汇总并将其中七成解运京师,留三成供地方支用;行省严格管束地方的经费,有权批准金额在一千锭以内的开量销”可知,行省督办州县征收赋税,而且大部分上缴中央,少部分留归地方,这体现了中央集权,而行省严格管束路府州县的经费,有权批准金额在一千钉以内的开销,这体现了地方有一定的自主权,说明元朝在国家管理方面体现出中央集权和地方分权的特征,B项正确;材料内容主要体现了元朝时期管理地方的措施,不是为增加国家财政收入,A项错误;中央集权措施造成地方积贫积弱的是宋朝,材料所述元朝措施没有造成地方积贫积弱,C项错误;根据材料信息可知,元朝时期严格管束地方,没有权力过大,D项错误。

16.(1)类型:文献史料(或一手史料、原始史料)。

活动:尊君敬祖,维护纲常;征派赋役,维护治安;举办教育,宣讲圣谕;宗族内互助互济(慈善活动)。

(2)根源:小农经济的分散性。

特点:注重血缘关系(血缘色彩浓厚),利用宗族进行管理。

【详解】

(1)类型:根据“《长沙檀山陈氏族谱》”可知这属于文献史料。活动根据族约中的“尊君、祀神、崇祖、睦族”等条目可知主要包括尊君敬祖,维护纲常;征派赋役,维护治安;举办教育,宣讲圣谕;宗族内互助互济等。

(2)根源:根据“小农们对封建国家有很强的约束力”并结合所学内容可知主要是小农经济的分散性。特点根据“县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”可知主要是注重血缘关系,利用宗族进行管理。

17.(1)制度变化与创新:隋朝由北周外戚杨坚建立,唐朝继承并完善了隋朝开创的科举制;唐朝进一步完善了起源于魏晋南北朝,确立于隋朝的三省六部制;唐朝初期继承北魏以来的均田制,并把租调制发展为租庸调制。

(2)说明:政治风气:宋代“守内虚外”;北宋制度过于僵化,具有因循保守的政治风气。

民族交往:以“岁币”“岁赐”维持边境和平局面。

主流思想:理学重视道德修养,注重发挥自主性。

【详解】

(1)制度变化与创新:根据材料“唐王朝亲眼看到农民起义的巨大威力,制定了一系列有助于缓和阶级矛盾、促进国家长治久安的政策,如均田制和租庸调制”并结合所学知识可知,唐朝初期继承北魏以来的均田制,并把租调制发展为租庸调制;根据所学知识可知,隋朝时,隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时,政府开始设立进士科,科举制形成,唐朝继承并完善了隋朝开创的科举制;三省六部制起源于魏晋南北朝,确立于隋朝唐朝进一步完善。

(2)说明:根据材料“而赵宋则是吸取了二百多年间国家分裂的历史教训而制定相关政策的”、“而宋的执政者,基本上采取‘守内虚外’的对策”并结合所学知识可知,在政治风气上,宋代“守内虚外”;北宋制度过于僵化,具有因循保守的政治风气;根据材料“宋的执政者,基本上采取“守内虚外”的对策”并结合民族交往的相关知识可知,在民族交往上,以“岁币”“岁赐”维持边境和平局面;根据材料“宋型文化的基因是理学文化,是以儒学为主兼杂其他文化的高度凝练和提升,其特质是封闭、自主、内敛”并结合所学知识可知,在主流思想上,理学重视道德修养,注重发挥自主性。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理