第13课《植树的牧羊人》教案

图片预览

文档简介

课题名称 《 植树的牧羊人》 备 课 时 间 2021 年 7 月

教学目标

1. 朗读课文,积累生字词,了解作者,整体把握文章内容,梳理小说的情节。

2. 分析人物形象,体会环境描写的作用,学习对比手法的运用。

3. 学习牧羊人慷慨无私、不求名利和回报的精神,培养保护自然环境的意识。

教学重难点 重点:分析人物形象,感悟人格魅力。

难点:抓住议论句体会作者的写作意图。

教学过程 教师活动

一、情境导入: ? 一个孤独的农夫,数十年如一日,在荒原上种植着树木,靠自己的体力和毅力,把荒凉的土地,变成了流着奶和蜜的田园,今天,让我们走进《植树的牧羊人》,看看是什么精神在支撑着他。

二、预习交流:

1.作者简介:(学生结合预习学案进行了解)

2、检查字词:

(1)朗读课文,划出文中的字词,给下列加点字注音或根据拼音写汉字

栋 ( ) 拣( ) 戳( ) 慷慨( )帐篷( ) 废墟( ) 坍塌( ) 呼啸( ) 微薄( ) 酬劳( ) 流淌( )刨根问底( ) 干涸( )滚tǎng( ) 张yáng( ) liū da( ) zhuó mó ( ) 硬lǎng ( ) 水qú( )

(2)解释词语

不毛之地、刨根问底 、沉默寡言、坍塌

(3)整体感知、本文叙述了一个什么故事?

《植树的牧羊人》描述了一战至二战时期法国普罗旺斯地区的一个孤独牧羊人,将内心对家人的思念转化为了对大自然的关爱,将余生倾注在阿尔卑斯山上荒原的植树工作,用自己的双手和坚韧的毅力将荒芜之地变成了人们可以安居乐业的田园。

三、质疑互辩:

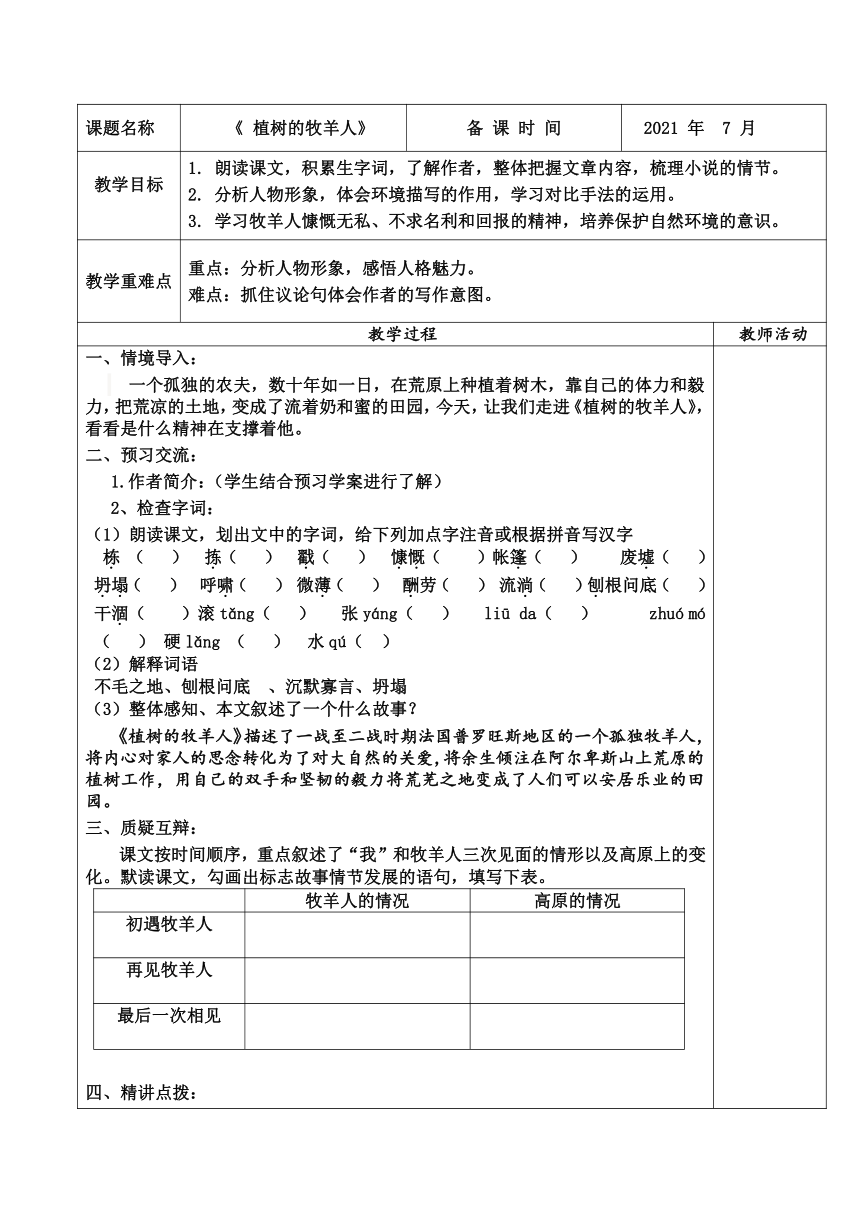

课文按时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。默读课文,勾画出标志故事情节发展的语句,填写下表。

牧羊人的情况

高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

四、精讲点拨:

(一)理解内容

1.文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”你认为文中哪些语句照应了这句话?从全文内容看,牧羊人艾尔泽阿·布菲耶种了多少年的树?

明确:文中“1913年”,“1920年”,“1945年” ,从前至后整整三十多年时间,表明时间之长;而对牧羊人几十年植树造林的关注,则表明了作者对他的深深敬佩和感动。共种了35年。从1910年到1945年。

2.选文第二段中,作者细致描写“在无边无际的荒野中”等环境,这对表现主题有什么作用?

明确:为后面写牧羊人的植树做了铺垫,这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色、富饶、滋润、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。

3.“不晓得,可能是公有地吧!不过管它是公有地,还是私有地,跟我种树有什么关系?”这几句话表达了牧羊人怎样的品格?

明确:高尚无私,种树纯粹是为了拯救大地,而不是为了增加自己的财富。

4.“创造有如一种连锁效应”,文中所讲的连锁反应具体指的是什么?

明确:种树成林之后,自然环境发生了相应的变化:原本干涸已久的河床,现在居然流水淙淙,当水回到大地,柳树、牡丹草、野花等一一复现,猎人们回到高地,开始猎野兔或野猪。

5.“他不理会1939年的世界大战,如同不理会1914年的世界大战。”作者这样有怎样的言外之意?

明确:牧羊人一直潜心种树,心无旁骛;战争在毁灭,而牧羊人在创造。

(二)理解形象

找出表现人物品格或性格的内容,概括说说他是一个什么样的人?

1.假如你想了解谁是真正品行出众的人,恐怕得花好几年观察:看看他的行为是否无私;动机是否慷慨;同时他还必须在大地上留下明显的印记。我很幸运地认识一位“种树的男人”,他正好符合以上所说的条件。

明确:无私、慷慨。

2.他很少说话,但可以感觉得出是一个充满自信、意志果断的人

明确:自信,果断。

3.他的胡子刮得干干净净,衣服也一针一线地仔细缝过,看不出任何补丁。

明确:积极生活,爱整洁。

4.他说,这块高原因为没有树,正走向死亡。反正他没事业的压力,正好可以担负起拯救大地的任务。

明确:目标远大而高尚。

5.或许正因为布非耶拥有无私的心灵,加上住在有益健康的山林,过着俭朴的生活,上帝才赐予他如此强健的体魄。

(三).赏析下列句子。

⑴在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

运用比喻的修辞手法,把“牧羊人”比作“不毛之地上涌出的神秘泉水”,生动形象地表现了 “我”在处境非常困难时遇到“牧羊人”的欣喜之情。

⑵他停了下来,用铁棍在地上戳了 -个坑。然后,他在坑里轻轻地放进一颗橡子,再仔细埋上泥土。

运用动作描写,“轻轻地放”“仔细埋”生动传神地写出牧羊人对橡子的爱惜,种树的认真,也含蓄着“我”对“牧羊人”的敬佩。

“他拿出一个袋子,从里面倒出了一堆橡子。接着,一颗一颗仔细地挑选起来。”这个句子运用了什么描写方法,试分析有什么作用?

动作描写(细节描写+,写出“牧羊人”选橡子时一丝不苟的态度,生怕有一棵发不了芽,与下文种橡子时的“轻轻地放”“仔细埋”相照应,也为下文橡树长大成林作了铺垫。

“我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙。”“牧羊人”为什么不让我帮他呢?

不让我帮他挑选橡子,一是因为我是借宿的客人,是对我的关照,更主要的是怕我挑选的橡子不够好,担心种下后不能发芽生长。

明确:无私,俭朴。

五、课堂小结:

学法指导:理解中心,要找出文章的写作重点和文章中对整体内容进行抒情或议论的部分;指导学生结合上述内容,根据作者的写作背景、意图等概括出文章的中心,并理解含义;理解这个中心的深刻或新颖之处,并理解这个中心在原文中是如何表达出来的;指导学生理解这个中心对自己的启示。

1.本文表达了怎样的主旨?

明确:本文通过“牧羊人”坚持种树改变环境的故事,表达了这样一种主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈的努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈,人类的可悲命运会被最终改变。

2.本文在写法上你有何启示?

本文以时间为顺序,以荒原到绿洲的变化为线索,条理清晰。

⑴叙事描写细致生动,用词准确,极富感染力,字里行间含蓄着作者的深情;结构严谨,行文中注意前后对比、照应。

⑵用第一人称叙事,“我”作为一个见证人,使故事显得真实可信,又通过我的所想所感,对植树人的平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。

夹叙夹议,叙议结合,首段的议论起到了总领全文,点题的作用,并奠定了文章的感情基调;结尾的议论既照应开文,又给主人公以高度评价,立意深远,使文章主题上升到人生哲理的高度,给人以深刻的启迪。

六、拓展延伸:

牧羊人(在英文中The Good Shepherd 是牧羊人还是基督耶酥的意思,主耶稣说自己是好牧人。

由于妻和子相继去世,他一个人离群索居,经受住了孤独和忧伤的考验后在荒漠中牧羊植树,决心把荒地变绿洲。这犹如当初耶稣基督在荒漠中受尽心灵的的折磨,经受起撒旦的诱惑和考验后大彻大悟,决心用行动替众人赎罪。牧羊人日复一日的植树,终于使荒漠变成了绿洲,使上万人受惠,不但拯救了一方水土,也拯救了一方人民,其行为宛如救世的基督。由于有水生植物,猎人来打猎,渔夫来打渔,但是这些幸福的时刻跟这位老人似乎也没有关系,因为没有人想到老人的功绩,也不曾知道老人为此所付出的一切艰辛与努力。这犹如耶稣基督,他处处显示着圣迹,但世人却无人知晓他的真容。

七、达标检测:(见胶印试题)

教学目标

1. 朗读课文,积累生字词,了解作者,整体把握文章内容,梳理小说的情节。

2. 分析人物形象,体会环境描写的作用,学习对比手法的运用。

3. 学习牧羊人慷慨无私、不求名利和回报的精神,培养保护自然环境的意识。

教学重难点 重点:分析人物形象,感悟人格魅力。

难点:抓住议论句体会作者的写作意图。

教学过程 教师活动

一、情境导入: ? 一个孤独的农夫,数十年如一日,在荒原上种植着树木,靠自己的体力和毅力,把荒凉的土地,变成了流着奶和蜜的田园,今天,让我们走进《植树的牧羊人》,看看是什么精神在支撑着他。

二、预习交流:

1.作者简介:(学生结合预习学案进行了解)

2、检查字词:

(1)朗读课文,划出文中的字词,给下列加点字注音或根据拼音写汉字

栋 ( ) 拣( ) 戳( ) 慷慨( )帐篷( ) 废墟( ) 坍塌( ) 呼啸( ) 微薄( ) 酬劳( ) 流淌( )刨根问底( ) 干涸( )滚tǎng( ) 张yáng( ) liū da( ) zhuó mó ( ) 硬lǎng ( ) 水qú( )

(2)解释词语

不毛之地、刨根问底 、沉默寡言、坍塌

(3)整体感知、本文叙述了一个什么故事?

《植树的牧羊人》描述了一战至二战时期法国普罗旺斯地区的一个孤独牧羊人,将内心对家人的思念转化为了对大自然的关爱,将余生倾注在阿尔卑斯山上荒原的植树工作,用自己的双手和坚韧的毅力将荒芜之地变成了人们可以安居乐业的田园。

三、质疑互辩:

课文按时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。默读课文,勾画出标志故事情节发展的语句,填写下表。

牧羊人的情况

高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

四、精讲点拨:

(一)理解内容

1.文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”你认为文中哪些语句照应了这句话?从全文内容看,牧羊人艾尔泽阿·布菲耶种了多少年的树?

明确:文中“1913年”,“1920年”,“1945年” ,从前至后整整三十多年时间,表明时间之长;而对牧羊人几十年植树造林的关注,则表明了作者对他的深深敬佩和感动。共种了35年。从1910年到1945年。

2.选文第二段中,作者细致描写“在无边无际的荒野中”等环境,这对表现主题有什么作用?

明确:为后面写牧羊人的植树做了铺垫,这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色、富饶、滋润、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。

3.“不晓得,可能是公有地吧!不过管它是公有地,还是私有地,跟我种树有什么关系?”这几句话表达了牧羊人怎样的品格?

明确:高尚无私,种树纯粹是为了拯救大地,而不是为了增加自己的财富。

4.“创造有如一种连锁效应”,文中所讲的连锁反应具体指的是什么?

明确:种树成林之后,自然环境发生了相应的变化:原本干涸已久的河床,现在居然流水淙淙,当水回到大地,柳树、牡丹草、野花等一一复现,猎人们回到高地,开始猎野兔或野猪。

5.“他不理会1939年的世界大战,如同不理会1914年的世界大战。”作者这样有怎样的言外之意?

明确:牧羊人一直潜心种树,心无旁骛;战争在毁灭,而牧羊人在创造。

(二)理解形象

找出表现人物品格或性格的内容,概括说说他是一个什么样的人?

1.假如你想了解谁是真正品行出众的人,恐怕得花好几年观察:看看他的行为是否无私;动机是否慷慨;同时他还必须在大地上留下明显的印记。我很幸运地认识一位“种树的男人”,他正好符合以上所说的条件。

明确:无私、慷慨。

2.他很少说话,但可以感觉得出是一个充满自信、意志果断的人

明确:自信,果断。

3.他的胡子刮得干干净净,衣服也一针一线地仔细缝过,看不出任何补丁。

明确:积极生活,爱整洁。

4.他说,这块高原因为没有树,正走向死亡。反正他没事业的压力,正好可以担负起拯救大地的任务。

明确:目标远大而高尚。

5.或许正因为布非耶拥有无私的心灵,加上住在有益健康的山林,过着俭朴的生活,上帝才赐予他如此强健的体魄。

(三).赏析下列句子。

⑴在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

运用比喻的修辞手法,把“牧羊人”比作“不毛之地上涌出的神秘泉水”,生动形象地表现了 “我”在处境非常困难时遇到“牧羊人”的欣喜之情。

⑵他停了下来,用铁棍在地上戳了 -个坑。然后,他在坑里轻轻地放进一颗橡子,再仔细埋上泥土。

运用动作描写,“轻轻地放”“仔细埋”生动传神地写出牧羊人对橡子的爱惜,种树的认真,也含蓄着“我”对“牧羊人”的敬佩。

“他拿出一个袋子,从里面倒出了一堆橡子。接着,一颗一颗仔细地挑选起来。”这个句子运用了什么描写方法,试分析有什么作用?

动作描写(细节描写+,写出“牧羊人”选橡子时一丝不苟的态度,生怕有一棵发不了芽,与下文种橡子时的“轻轻地放”“仔细埋”相照应,也为下文橡树长大成林作了铺垫。

“我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙。”“牧羊人”为什么不让我帮他呢?

不让我帮他挑选橡子,一是因为我是借宿的客人,是对我的关照,更主要的是怕我挑选的橡子不够好,担心种下后不能发芽生长。

明确:无私,俭朴。

五、课堂小结:

学法指导:理解中心,要找出文章的写作重点和文章中对整体内容进行抒情或议论的部分;指导学生结合上述内容,根据作者的写作背景、意图等概括出文章的中心,并理解含义;理解这个中心的深刻或新颖之处,并理解这个中心在原文中是如何表达出来的;指导学生理解这个中心对自己的启示。

1.本文表达了怎样的主旨?

明确:本文通过“牧羊人”坚持种树改变环境的故事,表达了这样一种主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈的努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈,人类的可悲命运会被最终改变。

2.本文在写法上你有何启示?

本文以时间为顺序,以荒原到绿洲的变化为线索,条理清晰。

⑴叙事描写细致生动,用词准确,极富感染力,字里行间含蓄着作者的深情;结构严谨,行文中注意前后对比、照应。

⑵用第一人称叙事,“我”作为一个见证人,使故事显得真实可信,又通过我的所想所感,对植树人的平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。

夹叙夹议,叙议结合,首段的议论起到了总领全文,点题的作用,并奠定了文章的感情基调;结尾的议论既照应开文,又给主人公以高度评价,立意深远,使文章主题上升到人生哲理的高度,给人以深刻的启迪。

六、拓展延伸:

牧羊人(在英文中The Good Shepherd 是牧羊人还是基督耶酥的意思,主耶稣说自己是好牧人。

由于妻和子相继去世,他一个人离群索居,经受住了孤独和忧伤的考验后在荒漠中牧羊植树,决心把荒地变绿洲。这犹如当初耶稣基督在荒漠中受尽心灵的的折磨,经受起撒旦的诱惑和考验后大彻大悟,决心用行动替众人赎罪。牧羊人日复一日的植树,终于使荒漠变成了绿洲,使上万人受惠,不但拯救了一方水土,也拯救了一方人民,其行为宛如救世的基督。由于有水生植物,猎人来打猎,渔夫来打渔,但是这些幸福的时刻跟这位老人似乎也没有关系,因为没有人想到老人的功绩,也不曾知道老人为此所付出的一切艰辛与努力。这犹如耶稣基督,他处处显示着圣迹,但世人却无人知晓他的真容。

七、达标检测:(见胶印试题)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首