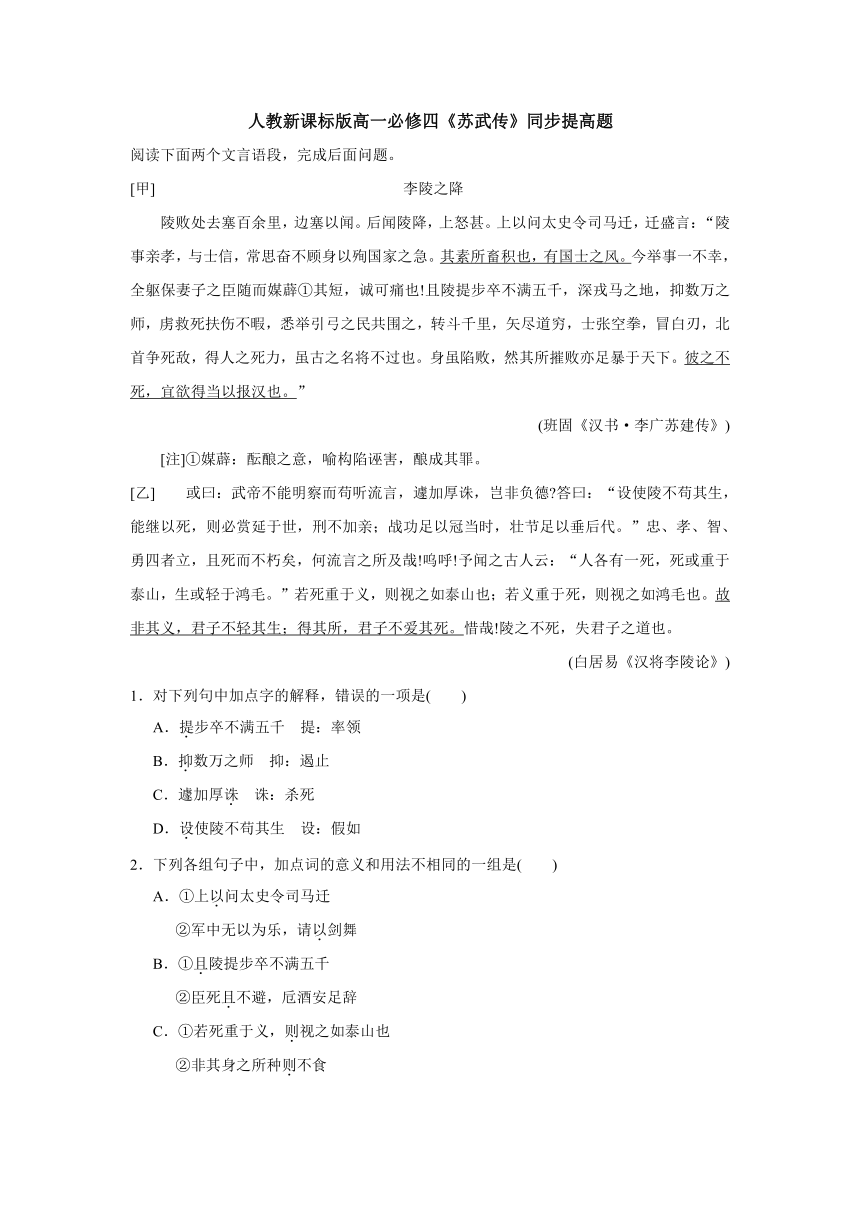

人教新课标版高一必修四《苏武传》同步提高题

文档属性

| 名称 | 人教新课标版高一必修四《苏武传》同步提高题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-11 15:38:26 | ||

图片预览

文档简介

人教新课标版高一必修四《苏武传》同步提高题

阅读下面两个文言语段,完成后面问题。

[甲] 李陵之降

陵败处去塞百余里,边塞以闻。后闻陵降,上怒甚。上以问太史令司马迁,迁盛言:“陵事亲孝,与士信,常思奋不顾身以殉国家之急。其素所畜积也,有国士之风。今举事一不幸,全躯保妻子之臣随而媒薜①其短,诚可痛也!且陵提步卒不满五千,深戎马之地,抑数万之师,虏救死扶伤不暇,悉举引弓之民共围之,转斗千里,矢尽道穷,士张空拳,冒白刃,北首争死敌,得人之死力,虽古之名将不过也。身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下。彼之不死,宜欲得当以报汉也。”

(班固《汉书·李广苏建传》)

[注]①媒薜:酝酿之意,喻构陷诬害,酿成其罪。

[乙] 或曰:武帝不能明察而苟听流言,遽加厚诛,岂非负德 答曰:“设使陵不苟其生,能继以死,则必赏延于世,刑不加亲;战功足以冠当时,壮节足以垂后代。”忠、孝、智、勇四者立,且死而不朽矣,何流言之所及哉!呜呼!予闻之古人云:“人各有一死,死或重于

泰山,生或轻于鸿毛。”若死重于义,则视之如泰山也;若义重于死,则视之如鸿毛也。故非其义,君子不轻其生;得其所,君子不爱其死。惜哉!陵之不死,失君子之道也。

(白居易《汉将李陵论》)

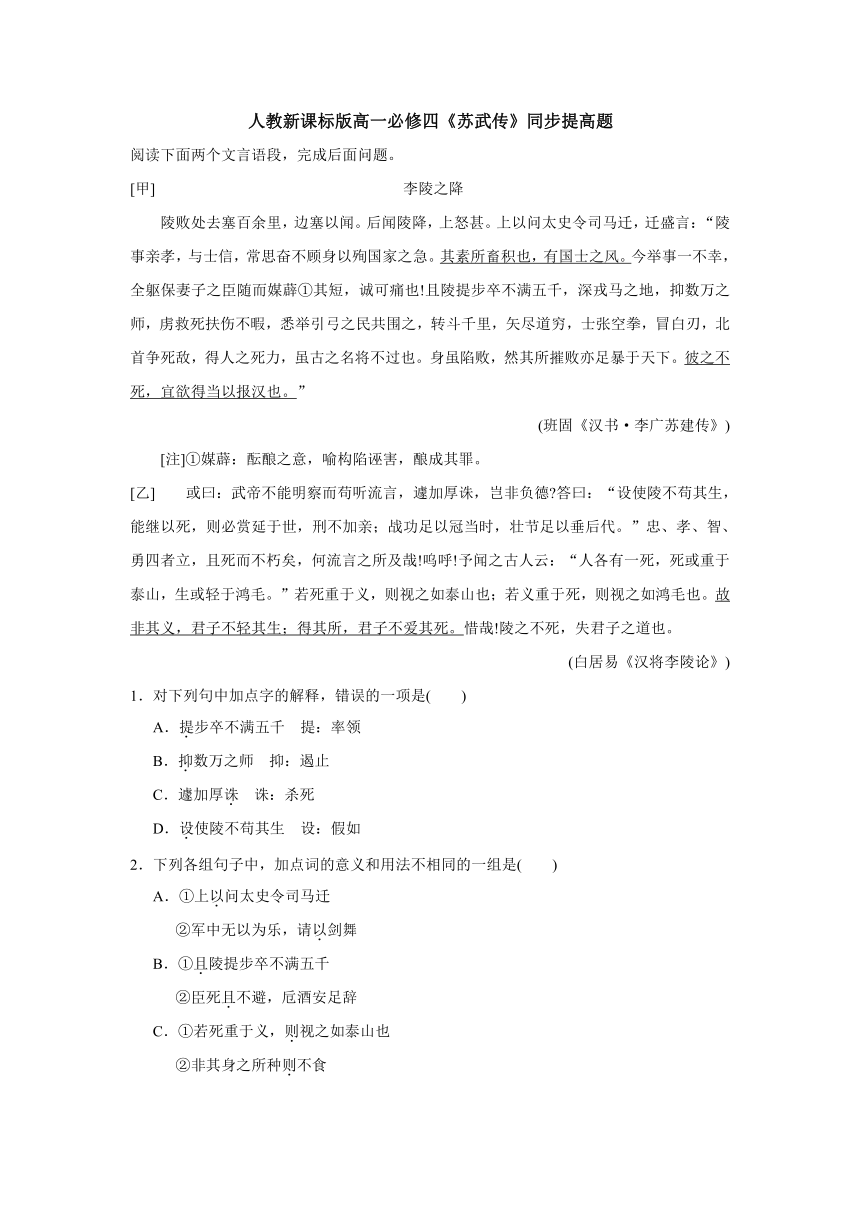

1.对下列句中加点字的解释,错误的一项是( )

A.提步卒不满五千 提:率领

B.抑数万之师 抑:遏止

C.遽加厚诛 诛:杀死

D.设使陵不苟其生 设:假如

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.①上以问太史令司马迁

②军中无以为乐,请以剑舞

B.①且陵提步卒不满五千

②臣死且不避,卮酒安足辞

C.①若死重于义,则视之如泰山也

②非其身之所种则不食

D.①陵之不死,失君子之道也

②鹏之徙于南冥也,水击三千里

3.下列各组句子中,全都表明李陵投降是“不得已”的一组是( )

A.陵败处去塞百余里

其素所畜积也,有国士之风

B.陵提步卒不满五千,深戎马之地

转斗千里,矢尽道穷

C.(虏)悉举引弓之民共围之

转斗千里,矢尽道穷

D.北首争死敌,得人之死力

身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李陵战败的地方离边塞一百多里,边塞的人们都听到了这件事。后来听说李陵投降了,皇上非常生气。

B.皇上就李陵投降一事询问司马迁的意见,司马迁为他说了许多好话。

C.李陵投降敌人只是万不得已的事情,他如果不死的话,一定还会想办法报答汉王朝的。

D.武帝在没有弄清事实的情况下随便听信流言, 一下子就对李陵处以重罚,这对不住李陵过去对汉家的功劳。

5.对李陵投降匈奴一事,司马迁和白居易都发表了自己的看法,下列判断不正确的一项是( )

A.司马迁认为李陵战坊显赫,投降乃不得已;白居易则认为李陵当死不死,违背了君子做人的道理,不可原谅。

B.司马迁认为大臣们不应落井下石,极力为李陵 辩护;自居易则认为不能以小人的流言来掩盖李陵实质性的错误。

C.司马迁认为李陵虽败,但他的战功显赫;白居易则认为李陵如果能在失败之后以死继之,那么战功就无人能比。

D.司马迁说“诚可痛也”,痛的是李陵不幸而兵败;白居易说“惜哉”,惜的是李陵兵败不死,违背了君子做人的道理。

6.翻译文中画线的句子。

(1)其素所畜积也,有国士之风。

________________________________________________________________________

(2)彼之不死,宜欲得当以报汉也。

________________________________________________________________________

(3)故非其义,君子不轻其生;得其所,君子不爱其死。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.阅读下面的一首小诗,根据要求作文。

星 星

雷抒雁

仰望星空的人,

总以为星星就是宝石,

晶莹,透亮,没有纤瑕。

飞上星星的人知道,

那儿有灰尘、石渣,

和地球上一样复杂。

读这首诗可以产生不同的联想和感悟。请根据你的联想或感悟写一篇文章。

要求:联想或感悟要与整首诗的寓意有关,立意自定,题目自拟,不少于800字,除诗歌外文体不限。

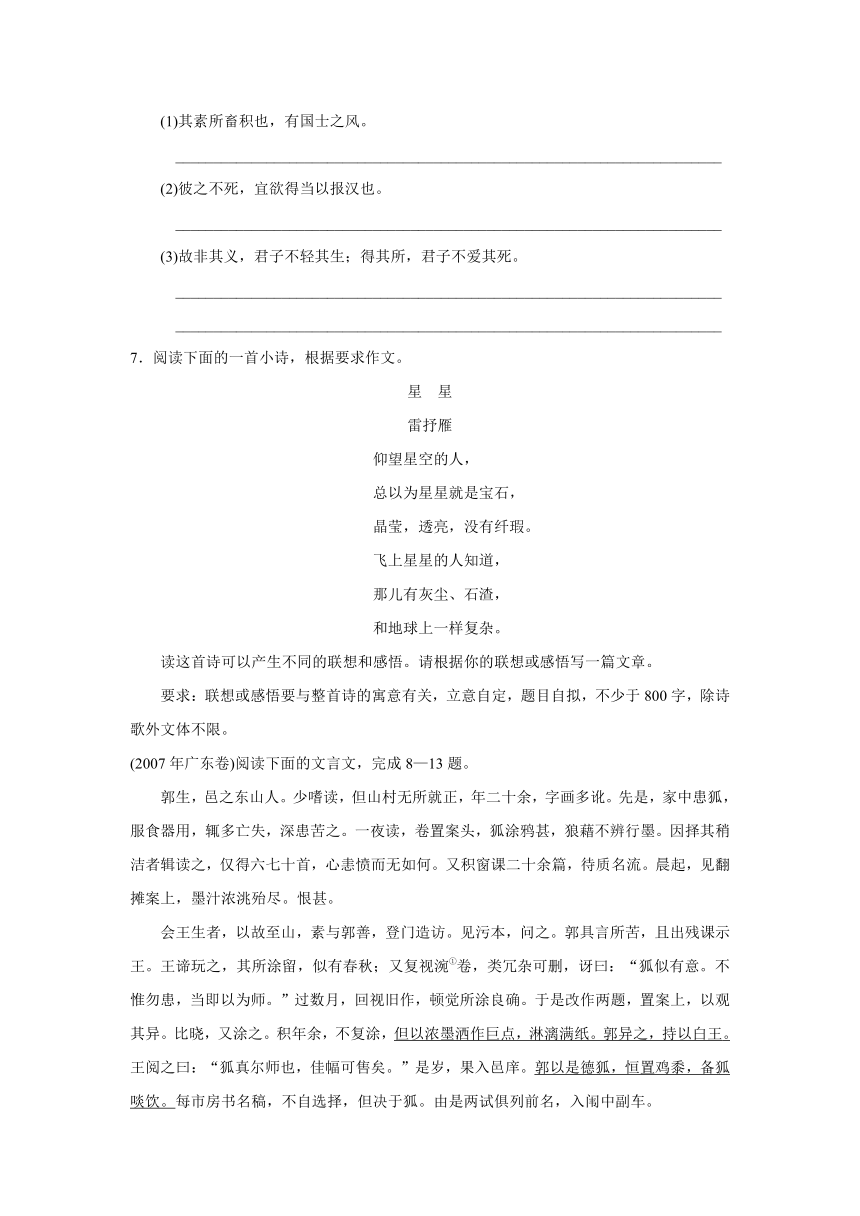

(2007年广东卷)阅读下面的文言文,完成8—13题。

郭生,邑之东山人。少嗜读,但山村无所就正,年二十余,字画多讹。先是,家中患狐,服食器用,辄多亡失,深患苦之。一夜读,卷置案头,狐涂鸦甚,狼藉不辨行墨。因择其稍洁者辑读之,仅得六七十首,心恚愤而无如何。又积窗课二十余篇,待质名流。晨起,见翻摊案上,墨汁浓洮殆尽。恨甚。

会王生者,以故至山,素与郭善,登门造访。见污本,问之。郭具言所苦,且出残课示王。王谛玩之,其所涂留,似有春秋;又复视涴①卷,类冗杂可删,讶曰:“狐似有意。不惟勿患,当即以为师。”过数月,回视旧作,顿觉所涂良确。于是改作两题,置案上,以观其异。比晓,又涂之。积年余,不复涂,但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。王阅之曰:“狐真尔师也,佳幅可售矣。”是岁,果入邑庠。郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。每市房书名稿,不自选择,但决于狐。由是两试俱列前名,入闱中副车。

时叶公文章,风雅绝丽,家弦而户诵之。郭有抄本,爱惜臻至。忽被倾浓墨碗许于上,污荫几无余字;又拟题构作,自觉快意,悉浪涂之:于是渐不信狐。无何,叶公以正文体被收,又稍稍服其先见。然每作一文,经营惨淡,辄被涂污。自以屡拔前茅,心气颇高,以是益疑狐妄。乃录向之洒点烦多者试之,狐又尽池之。乃笑曰:“是真妄矣!何前是而今非也 ”遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中。旦见封锢俨然,启视则卷面涂四画,粗于指,第一章画五,二章亦画五,后即无有矣。自是狐竞寂然。后郭一次四等,两次五等,始知其兆已寓意于画也。

异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃②而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫

(选自《聊斋志异·郭生》,有改动)

[注]①涴:弄脏。②狃:因袭。

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.又积窗课二十余篇,待质名流 质:询问

B.素与郭善,登门造访 善:友好

C.王谛玩之,其所涂留,似有春秋 玩:玩味

D.乃录向之洒点烦多者试之 录:记载

9.下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是( )

A.心恚愤而无如何

何前是而今非也

B.会王生者,以故至山

以是益疑狐妄

C.郭具言所苦

其所涂留,似有春秋

D.不自选择,但决于狐

始知其兆已寓意于画也

3.下列选项中不属于表现郭生虚心和骄傲态度的一组是( )

A.又积窗课二十余篇,待质名流

自以屡拔前茅,心气颇高

B.又复视涴卷,类冗杂可删

于是渐不信狐

C.回视旧作,顿觉所涂良确

是真妄矣!何前是而今非也

D.每市房书名稿,不自选择,但决于狐

遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.郭生家中经常闹狐患,丢失了许多东西,不少习作也被弄得污浊不堪,难以阅读,因此他非常怨恨狐狸。

B.老友王生前来拜访,郭生向他倾诉了自己的烦恼。王生觉得狐狸不仅无恶意,而且还可以当郭生的老师。

C.叶公名气很大,郭生珍藏了他的文章抄本,但狐狸却在抄本上泼墨,郭生便明白了叶公的文章并不出色。

D.郭生屡拔前茅之后,狐狸还是涂抹他的文章。郭生很不以为然,就不再为狐狸设馔,并将读本锁在箱子里。

12.断句和翻译。

(1)用“/”给文言文阅读材料的最后—个自然段断句。

(2)翻译下面的句子。

①但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

②郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

13.(2006年福建卷)为下面的短文续写一个画龙点睛的结尾。

创造时尚的人

一天,在英国小镇莱切,一个青年人走到一家化工厂楼下时,被楼上倒下来的一桶化学物质弄脏了头发。他没钱去理,就那么留着,红红黄黄的留了几天,惹得大街上许多青年人纷纷追逐,然后又去效仿。结果,有家理发店抓住时机,专门找人研制出各种染发的颜料,满足了新奇者的愿望。这一现象一直扩大到全球,成为一种典型的时尚。

在巴西,一个乡下女孩进城时,她的姥姥在她的裤子上绣了几朵花,这本来是很土很落后的手工艺,早就被淘汰了。可老太太实在没钱打扮自己的孙女,只能力所能及地绣上几朵花。但没想到,那时候城里的女人正为“没得穿”而发愁,她们看到女孩子的裤子时,不觉眼睛一亮。爱美的城里女人纷纷效仿。于是,满大街都是绣了花的裤子。

这种裤子先是在欧洲流行,后来又传到了亚洲。

参考答案

1.C 解析:诛:惩罚、惩处。

2.B 解析:A都作介词,可解释为“拿”;B①句中表递进,况且,②句中表让步,尚且;C都作连词,可解释为“那么”;D都作助词,取消句子独立性。

3.B 解析:A项与“不得已”无关;C“(虏)悉举引弓之民共围之”是敌方的行为;D项“身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下”表明了李陵的功绩。

4.D 解析:武帝在听说李陵投降后,询问了司马迁。

5.D 解析:司马迁痛的是李陵举事一旦不幸,就遭到一些大臣们的恶意诬陷。

6.(1)他一向的所作所为,有国士的风范。

(2)他没有(马上)死,应当(是)想要得到机会来报效汉朝啊。

(3)如果不符合那道义,君子(就)不放弃(或轻视)自己的生命;如果(死)得其所,君子不会吝惜自己的死。

文言文译文:

[甲]李陵兵败的地方距离边塞一百多里,边塞(守将)把(这件事)上报了朝廷。后来皇上(又)听说李陵投降了,很愤怒。皇上就这件事询问太史令司马迁,司马迁慷慨直言:“李陵侍奉父母很孝顺,与军士很讲信义,经常想着奋不顾身来为国家的危难尽职。他一向的所作所为,有国士的风范,现在做事一旦没有成功,苟且偷生一心只想保全妻子儿女的大臣跟着构陷诬害,确实让人痛心!况且李陵带的兵不足五千人,深入蛮夷腹地,抵抗数万军队,使敌人没有时间顾及自己伤重的将士,发动所有能战斗的人一起来围攻他(李陵),(李陵军)转战几千里,弓箭用尽,走投无路,将士赤手空拳,面对敌人的刀枪,面向着北方争着与敌拼命,能够让人拼死效命,即使古代的名将也不过这样。自身虽然陷入败境,但他打败敌人(的功绩)也足以显露在天下人面前。他没有(马上)死,应当(是)想要得到机会来报效汉朝啊。”

[乙]有人说:汉武帝不能明察(实情),苟听流言,给李陵加以重的处罚,难道不是辜负了李陵对朝廷的恩德吗 回答是:假如李陵不苟且偷生,能够以死报国,那么褒赏一定能延续到后代,父母双亲不会遭受刑罚;战功足够在当时称第一,气节足够垂范后代。忠、孝、智、勇四方面的品德都具备,况且死了也不会磨灭,流言怎么能中伤他呢 唉!我听古人说:“人都有一死,有的人死重于泰山,有的人活着轻于鸿毛。”如果死得比义还重,那么可以看成和泰山一样重,如果义比死重,那么就可以(把生)看作和鸿毛一样(轻)。所以,如果不符合那道义,君子就不放弃自己的生命;如果死得其所,君子不吝惜自己的死。可惜啊,李陵不能(为义而)死,有失君子的为人之道啊!

7.【思路点拨】关于《星星》,命题人说“读这首诗可以产生不同的联想和感悟”。这好理解,因为关于诗的欣赏,有一句很有名的话:“诗无达诂”。但我们还应该注意到“要求”中的一点,就是“联想或感悟要与整首诗的寓意有关”。也就是说,我们的联想和感悟是有依据的,这就是《星星》这首诗的寓意。明白了这些,自然也就能够选出我们在文章中所要谈的立意,但又是在要求之内,跑不了题。

《星星》这首诗说的是什么呢

1.距离产生美。总以为星星是宝石,是因为人们在仰望它,和它有一段距离;没有距离了,飞上了星星,自然也就没有美可言了,看到的当然是灰尘、石碴。对人也是这样啊,在对一个人还不怎么了解的时候(特别是恋人),总觉得他什么都是好的;可我们对他熟悉了,他对我们再没有什么秘密的时候,美便不存在了。实际上,不是美不存在了,而是因为他的缺点挡住了我们的视线,使得我们看不见他的优点罢了。

2.透过现象看本质。晶莹、透亮、没有纤瑕,这是星星展现在我们面前的现象,它的本质呢 正如诗人所说,是和地球一样复杂的。这是在写星星,又何尝不是在写现实生活呢 遗憾的是,我们常常为一些纷纭的现象所迷惑,把现象当作了本质。

3.理想和现实。诗歌第一小节写的是理想中的星星,第二小节写的是现实生活中的星星。我们不是常常把现实理想化吗 正因为把我们尚未涉足的现实理想化了,所以当我们步入现实开始新生活后感到的常常是失望。这时,就需要我们用一段时间来调整心态了。

明白了《星星》的寓意,结合自己手头掌握的材料,选择一个恰切的切入角度和一种自己擅长的文体,写出一篇上乘之作,对于训练有素的我们来说,还有何难

8.D 解析:“录”是抄录、抄写的意思。

9.D 解析:A项中“而”都是连词,表转折关系。B项“以”都是介词,因为。C项“所”都是结构助词。“所+动词”构成名词性词组。D项第一个“于”是介词,引出动作对象,可译为“由”,第二个“于”是介词,引出动作的处所,可译为“在”。

10.B 解析:B项中第一句说的不是郭生而是属于王生的行为。

11.C 解析:C项中后半句“郭生便明白了叶公的文章并不出色”与文意不符,文中郭生没有明白狐狸在抄本上泼墨的真实用意。

12.(1)异史氏日/满招损/谦受益/天道也/名小立/遂自以为是/执叶公之余习/狃而不变/势不至大败涂地不止也/满之为害如是夫

(2)①(狐狸)只是用浓墨洒成大黑点,(弄得)满纸都是。郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

②郭生因此感激狐狸,常常置办(美味的)饭菜,供给狐狸吃喝。

13.示例:①许多时尚的创造,往往是那些不起眼的小人物或者干脆就是穷人的无奈之举。②许多时尚的发明,开始并非都是乐事,而往往源自普通人的苦涩经历。

阅读下面两个文言语段,完成后面问题。

[甲] 李陵之降

陵败处去塞百余里,边塞以闻。后闻陵降,上怒甚。上以问太史令司马迁,迁盛言:“陵事亲孝,与士信,常思奋不顾身以殉国家之急。其素所畜积也,有国士之风。今举事一不幸,全躯保妻子之臣随而媒薜①其短,诚可痛也!且陵提步卒不满五千,深戎马之地,抑数万之师,虏救死扶伤不暇,悉举引弓之民共围之,转斗千里,矢尽道穷,士张空拳,冒白刃,北首争死敌,得人之死力,虽古之名将不过也。身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下。彼之不死,宜欲得当以报汉也。”

(班固《汉书·李广苏建传》)

[注]①媒薜:酝酿之意,喻构陷诬害,酿成其罪。

[乙] 或曰:武帝不能明察而苟听流言,遽加厚诛,岂非负德 答曰:“设使陵不苟其生,能继以死,则必赏延于世,刑不加亲;战功足以冠当时,壮节足以垂后代。”忠、孝、智、勇四者立,且死而不朽矣,何流言之所及哉!呜呼!予闻之古人云:“人各有一死,死或重于

泰山,生或轻于鸿毛。”若死重于义,则视之如泰山也;若义重于死,则视之如鸿毛也。故非其义,君子不轻其生;得其所,君子不爱其死。惜哉!陵之不死,失君子之道也。

(白居易《汉将李陵论》)

1.对下列句中加点字的解释,错误的一项是( )

A.提步卒不满五千 提:率领

B.抑数万之师 抑:遏止

C.遽加厚诛 诛:杀死

D.设使陵不苟其生 设:假如

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.①上以问太史令司马迁

②军中无以为乐,请以剑舞

B.①且陵提步卒不满五千

②臣死且不避,卮酒安足辞

C.①若死重于义,则视之如泰山也

②非其身之所种则不食

D.①陵之不死,失君子之道也

②鹏之徙于南冥也,水击三千里

3.下列各组句子中,全都表明李陵投降是“不得已”的一组是( )

A.陵败处去塞百余里

其素所畜积也,有国士之风

B.陵提步卒不满五千,深戎马之地

转斗千里,矢尽道穷

C.(虏)悉举引弓之民共围之

转斗千里,矢尽道穷

D.北首争死敌,得人之死力

身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李陵战败的地方离边塞一百多里,边塞的人们都听到了这件事。后来听说李陵投降了,皇上非常生气。

B.皇上就李陵投降一事询问司马迁的意见,司马迁为他说了许多好话。

C.李陵投降敌人只是万不得已的事情,他如果不死的话,一定还会想办法报答汉王朝的。

D.武帝在没有弄清事实的情况下随便听信流言, 一下子就对李陵处以重罚,这对不住李陵过去对汉家的功劳。

5.对李陵投降匈奴一事,司马迁和白居易都发表了自己的看法,下列判断不正确的一项是( )

A.司马迁认为李陵战坊显赫,投降乃不得已;白居易则认为李陵当死不死,违背了君子做人的道理,不可原谅。

B.司马迁认为大臣们不应落井下石,极力为李陵 辩护;自居易则认为不能以小人的流言来掩盖李陵实质性的错误。

C.司马迁认为李陵虽败,但他的战功显赫;白居易则认为李陵如果能在失败之后以死继之,那么战功就无人能比。

D.司马迁说“诚可痛也”,痛的是李陵不幸而兵败;白居易说“惜哉”,惜的是李陵兵败不死,违背了君子做人的道理。

6.翻译文中画线的句子。

(1)其素所畜积也,有国士之风。

________________________________________________________________________

(2)彼之不死,宜欲得当以报汉也。

________________________________________________________________________

(3)故非其义,君子不轻其生;得其所,君子不爱其死。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.阅读下面的一首小诗,根据要求作文。

星 星

雷抒雁

仰望星空的人,

总以为星星就是宝石,

晶莹,透亮,没有纤瑕。

飞上星星的人知道,

那儿有灰尘、石渣,

和地球上一样复杂。

读这首诗可以产生不同的联想和感悟。请根据你的联想或感悟写一篇文章。

要求:联想或感悟要与整首诗的寓意有关,立意自定,题目自拟,不少于800字,除诗歌外文体不限。

(2007年广东卷)阅读下面的文言文,完成8—13题。

郭生,邑之东山人。少嗜读,但山村无所就正,年二十余,字画多讹。先是,家中患狐,服食器用,辄多亡失,深患苦之。一夜读,卷置案头,狐涂鸦甚,狼藉不辨行墨。因择其稍洁者辑读之,仅得六七十首,心恚愤而无如何。又积窗课二十余篇,待质名流。晨起,见翻摊案上,墨汁浓洮殆尽。恨甚。

会王生者,以故至山,素与郭善,登门造访。见污本,问之。郭具言所苦,且出残课示王。王谛玩之,其所涂留,似有春秋;又复视涴①卷,类冗杂可删,讶曰:“狐似有意。不惟勿患,当即以为师。”过数月,回视旧作,顿觉所涂良确。于是改作两题,置案上,以观其异。比晓,又涂之。积年余,不复涂,但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。王阅之曰:“狐真尔师也,佳幅可售矣。”是岁,果入邑庠。郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。每市房书名稿,不自选择,但决于狐。由是两试俱列前名,入闱中副车。

时叶公文章,风雅绝丽,家弦而户诵之。郭有抄本,爱惜臻至。忽被倾浓墨碗许于上,污荫几无余字;又拟题构作,自觉快意,悉浪涂之:于是渐不信狐。无何,叶公以正文体被收,又稍稍服其先见。然每作一文,经营惨淡,辄被涂污。自以屡拔前茅,心气颇高,以是益疑狐妄。乃录向之洒点烦多者试之,狐又尽池之。乃笑曰:“是真妄矣!何前是而今非也 ”遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中。旦见封锢俨然,启视则卷面涂四画,粗于指,第一章画五,二章亦画五,后即无有矣。自是狐竞寂然。后郭一次四等,两次五等,始知其兆已寓意于画也。

异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃②而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫

(选自《聊斋志异·郭生》,有改动)

[注]①涴:弄脏。②狃:因袭。

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.又积窗课二十余篇,待质名流 质:询问

B.素与郭善,登门造访 善:友好

C.王谛玩之,其所涂留,似有春秋 玩:玩味

D.乃录向之洒点烦多者试之 录:记载

9.下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是( )

A.心恚愤而无如何

何前是而今非也

B.会王生者,以故至山

以是益疑狐妄

C.郭具言所苦

其所涂留,似有春秋

D.不自选择,但决于狐

始知其兆已寓意于画也

3.下列选项中不属于表现郭生虚心和骄傲态度的一组是( )

A.又积窗课二十余篇,待质名流

自以屡拔前茅,心气颇高

B.又复视涴卷,类冗杂可删

于是渐不信狐

C.回视旧作,顿觉所涂良确

是真妄矣!何前是而今非也

D.每市房书名稿,不自选择,但决于狐

遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.郭生家中经常闹狐患,丢失了许多东西,不少习作也被弄得污浊不堪,难以阅读,因此他非常怨恨狐狸。

B.老友王生前来拜访,郭生向他倾诉了自己的烦恼。王生觉得狐狸不仅无恶意,而且还可以当郭生的老师。

C.叶公名气很大,郭生珍藏了他的文章抄本,但狐狸却在抄本上泼墨,郭生便明白了叶公的文章并不出色。

D.郭生屡拔前茅之后,狐狸还是涂抹他的文章。郭生很不以为然,就不再为狐狸设馔,并将读本锁在箱子里。

12.断句和翻译。

(1)用“/”给文言文阅读材料的最后—个自然段断句。

(2)翻译下面的句子。

①但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

②郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

13.(2006年福建卷)为下面的短文续写一个画龙点睛的结尾。

创造时尚的人

一天,在英国小镇莱切,一个青年人走到一家化工厂楼下时,被楼上倒下来的一桶化学物质弄脏了头发。他没钱去理,就那么留着,红红黄黄的留了几天,惹得大街上许多青年人纷纷追逐,然后又去效仿。结果,有家理发店抓住时机,专门找人研制出各种染发的颜料,满足了新奇者的愿望。这一现象一直扩大到全球,成为一种典型的时尚。

在巴西,一个乡下女孩进城时,她的姥姥在她的裤子上绣了几朵花,这本来是很土很落后的手工艺,早就被淘汰了。可老太太实在没钱打扮自己的孙女,只能力所能及地绣上几朵花。但没想到,那时候城里的女人正为“没得穿”而发愁,她们看到女孩子的裤子时,不觉眼睛一亮。爱美的城里女人纷纷效仿。于是,满大街都是绣了花的裤子。

这种裤子先是在欧洲流行,后来又传到了亚洲。

参考答案

1.C 解析:诛:惩罚、惩处。

2.B 解析:A都作介词,可解释为“拿”;B①句中表递进,况且,②句中表让步,尚且;C都作连词,可解释为“那么”;D都作助词,取消句子独立性。

3.B 解析:A项与“不得已”无关;C“(虏)悉举引弓之民共围之”是敌方的行为;D项“身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下”表明了李陵的功绩。

4.D 解析:武帝在听说李陵投降后,询问了司马迁。

5.D 解析:司马迁痛的是李陵举事一旦不幸,就遭到一些大臣们的恶意诬陷。

6.(1)他一向的所作所为,有国士的风范。

(2)他没有(马上)死,应当(是)想要得到机会来报效汉朝啊。

(3)如果不符合那道义,君子(就)不放弃(或轻视)自己的生命;如果(死)得其所,君子不会吝惜自己的死。

文言文译文:

[甲]李陵兵败的地方距离边塞一百多里,边塞(守将)把(这件事)上报了朝廷。后来皇上(又)听说李陵投降了,很愤怒。皇上就这件事询问太史令司马迁,司马迁慷慨直言:“李陵侍奉父母很孝顺,与军士很讲信义,经常想着奋不顾身来为国家的危难尽职。他一向的所作所为,有国士的风范,现在做事一旦没有成功,苟且偷生一心只想保全妻子儿女的大臣跟着构陷诬害,确实让人痛心!况且李陵带的兵不足五千人,深入蛮夷腹地,抵抗数万军队,使敌人没有时间顾及自己伤重的将士,发动所有能战斗的人一起来围攻他(李陵),(李陵军)转战几千里,弓箭用尽,走投无路,将士赤手空拳,面对敌人的刀枪,面向着北方争着与敌拼命,能够让人拼死效命,即使古代的名将也不过这样。自身虽然陷入败境,但他打败敌人(的功绩)也足以显露在天下人面前。他没有(马上)死,应当(是)想要得到机会来报效汉朝啊。”

[乙]有人说:汉武帝不能明察(实情),苟听流言,给李陵加以重的处罚,难道不是辜负了李陵对朝廷的恩德吗 回答是:假如李陵不苟且偷生,能够以死报国,那么褒赏一定能延续到后代,父母双亲不会遭受刑罚;战功足够在当时称第一,气节足够垂范后代。忠、孝、智、勇四方面的品德都具备,况且死了也不会磨灭,流言怎么能中伤他呢 唉!我听古人说:“人都有一死,有的人死重于泰山,有的人活着轻于鸿毛。”如果死得比义还重,那么可以看成和泰山一样重,如果义比死重,那么就可以(把生)看作和鸿毛一样(轻)。所以,如果不符合那道义,君子就不放弃自己的生命;如果死得其所,君子不吝惜自己的死。可惜啊,李陵不能(为义而)死,有失君子的为人之道啊!

7.【思路点拨】关于《星星》,命题人说“读这首诗可以产生不同的联想和感悟”。这好理解,因为关于诗的欣赏,有一句很有名的话:“诗无达诂”。但我们还应该注意到“要求”中的一点,就是“联想或感悟要与整首诗的寓意有关”。也就是说,我们的联想和感悟是有依据的,这就是《星星》这首诗的寓意。明白了这些,自然也就能够选出我们在文章中所要谈的立意,但又是在要求之内,跑不了题。

《星星》这首诗说的是什么呢

1.距离产生美。总以为星星是宝石,是因为人们在仰望它,和它有一段距离;没有距离了,飞上了星星,自然也就没有美可言了,看到的当然是灰尘、石碴。对人也是这样啊,在对一个人还不怎么了解的时候(特别是恋人),总觉得他什么都是好的;可我们对他熟悉了,他对我们再没有什么秘密的时候,美便不存在了。实际上,不是美不存在了,而是因为他的缺点挡住了我们的视线,使得我们看不见他的优点罢了。

2.透过现象看本质。晶莹、透亮、没有纤瑕,这是星星展现在我们面前的现象,它的本质呢 正如诗人所说,是和地球一样复杂的。这是在写星星,又何尝不是在写现实生活呢 遗憾的是,我们常常为一些纷纭的现象所迷惑,把现象当作了本质。

3.理想和现实。诗歌第一小节写的是理想中的星星,第二小节写的是现实生活中的星星。我们不是常常把现实理想化吗 正因为把我们尚未涉足的现实理想化了,所以当我们步入现实开始新生活后感到的常常是失望。这时,就需要我们用一段时间来调整心态了。

明白了《星星》的寓意,结合自己手头掌握的材料,选择一个恰切的切入角度和一种自己擅长的文体,写出一篇上乘之作,对于训练有素的我们来说,还有何难

8.D 解析:“录”是抄录、抄写的意思。

9.D 解析:A项中“而”都是连词,表转折关系。B项“以”都是介词,因为。C项“所”都是结构助词。“所+动词”构成名词性词组。D项第一个“于”是介词,引出动作对象,可译为“由”,第二个“于”是介词,引出动作的处所,可译为“在”。

10.B 解析:B项中第一句说的不是郭生而是属于王生的行为。

11.C 解析:C项中后半句“郭生便明白了叶公的文章并不出色”与文意不符,文中郭生没有明白狐狸在抄本上泼墨的真实用意。

12.(1)异史氏日/满招损/谦受益/天道也/名小立/遂自以为是/执叶公之余习/狃而不变/势不至大败涂地不止也/满之为害如是夫

(2)①(狐狸)只是用浓墨洒成大黑点,(弄得)满纸都是。郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

②郭生因此感激狐狸,常常置办(美味的)饭菜,供给狐狸吃喝。

13.示例:①许多时尚的创造,往往是那些不起眼的小人物或者干脆就是穷人的无奈之举。②许多时尚的发明,开始并非都是乐事,而往往源自普通人的苦涩经历。