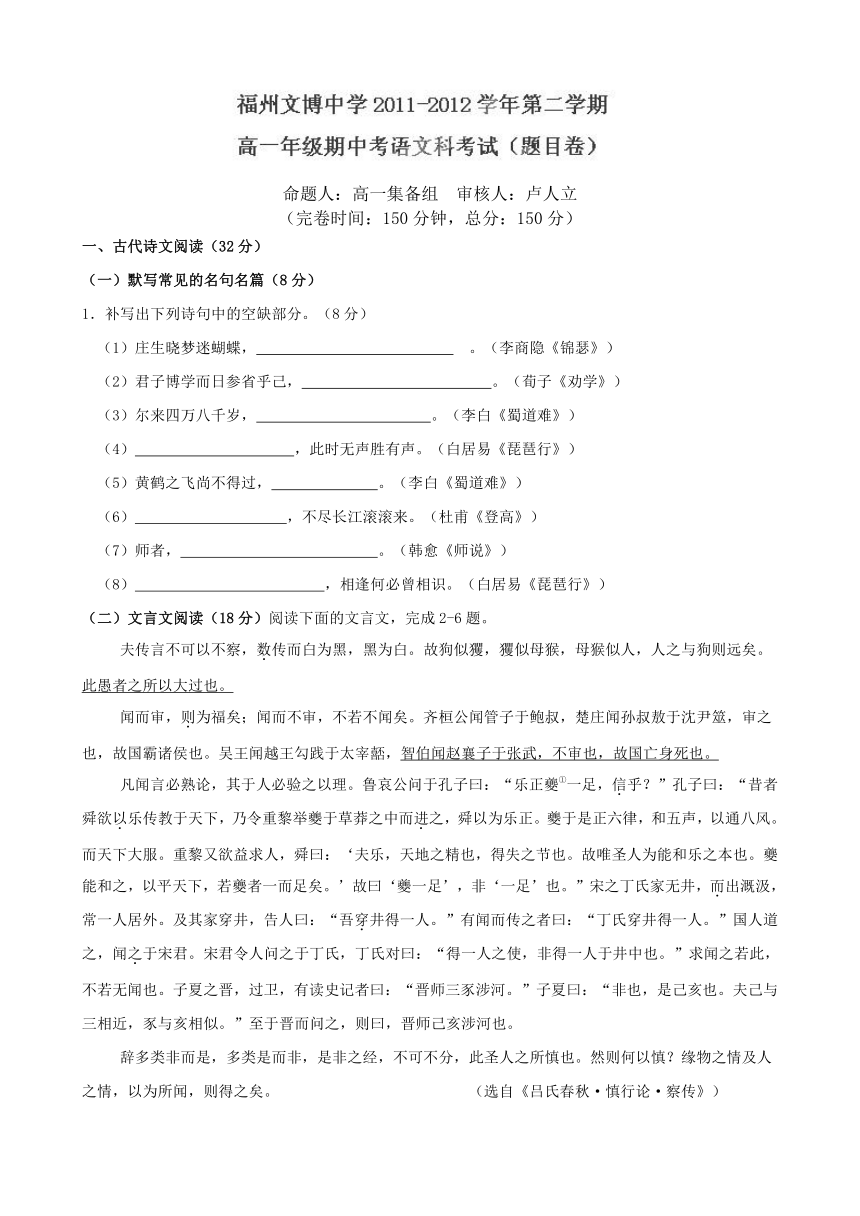

福建省福州文博中学2011-2012学年高一下学期期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 福建省福州文博中学2011-2012学年高一下学期期中考试语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 100.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-11 16:24:02 | ||

图片预览

文档简介

命题人:高一集备组 审核人:卢人立

(完卷时间:150分钟,总分:150分)

古代诗文阅读(32分)

(一)默写常见的名句名篇(8分)

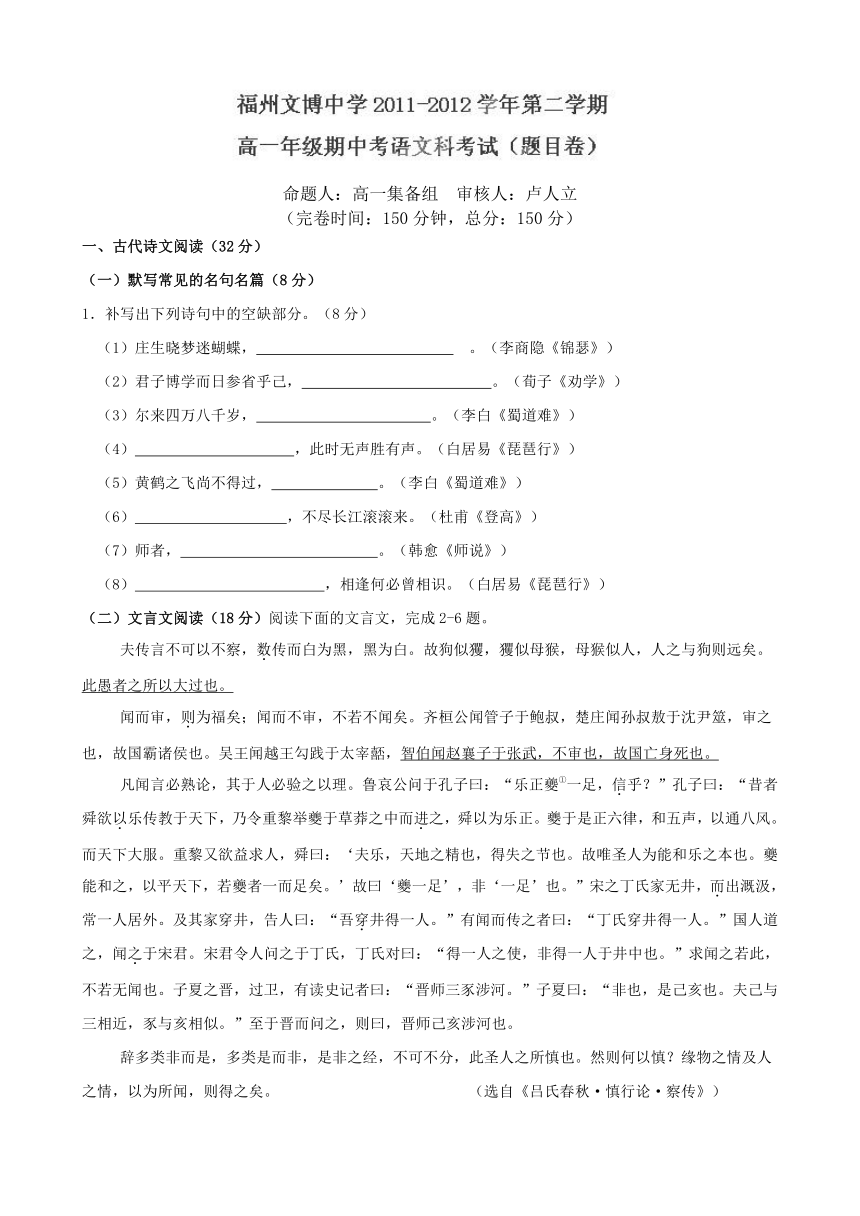

1.补写出下列诗句中的空缺部分。(8分)

(1)庄生晓梦迷蝴蝶, 。(李商隐《锦瑟》)

(2)君子博学而日参省乎己, 。(荀子《劝学》)

(3)尔来四万八千岁, 。(李白《蜀道难》)

(4) ,此时无声胜有声。(白居易《琵琶行》)

(5)黄鹤之飞尚不得过, 。(李白《蜀道难》)

(6) ,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

(7)师者, 。(韩愈《师说》)

(8) ,相逢何必曾相识。(白居易《琵琶行》)

(二)文言文阅读(18分)阅读下面的文言文,完成2-6题。

夫传言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。

闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。吴王闻越王勾践于太宰嚭,智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。

凡闻言必熟论,其于人必验之以理。鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔①一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。夔于是正六律,和五声,以通八风。而天下大服。重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。故唯圣人为能和乐之本也。夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣。’故曰‘夔一足’,非‘一足’也。”宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”子夏曰:“非也,是己亥也。夫己与三相近,豕与亥相似。”至于晋而问之,则曰,晋师己亥涉河也。

辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。 (选自《吕氏春秋·慎行论·察传》)

[注] ①乐正,乐官之长。夔,人名。

2.对下列句子中加边点字的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.数传而白为黑 数:多次 B.乐正夔一足,信乎 信:相信

C.举夔于草莽之中而进之 进:进用,任用 D.吾穿井得一人 穿:打

3.下列句子中加点虚词的用法,相同的一组是( )(3分)

4.下列各项中每句话都能体现本文主旨的一项是( )(3分)

①夫传言不可以不察。 ②闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。

③凡闻言必熟论,其于人必验之以理。 ④故唯圣人为能和乐之本也。

⑤非也,是己亥也。 ⑥缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

A.①②⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.③④⑥

5.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.第二段通过齐桓公、楚庄王、吴王、智伯的故事,说明对别人的话要仔细分析,认真核查。

B.第三段与夔、丁氏、子夏有关的文字,说明不结合语言环境,不推究事理,就会造成误解、误传。

C.第四段先对前面的论证进行总结,再进一步提出解决方法和途径。

D.作者在强调个人的感受和看法的同时通过不断的举例论证来以理服人,似有“言有尽而意无穷”的意蕴。

6.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)此愚者之所以大过也。(3分)

(2)智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。(3分)

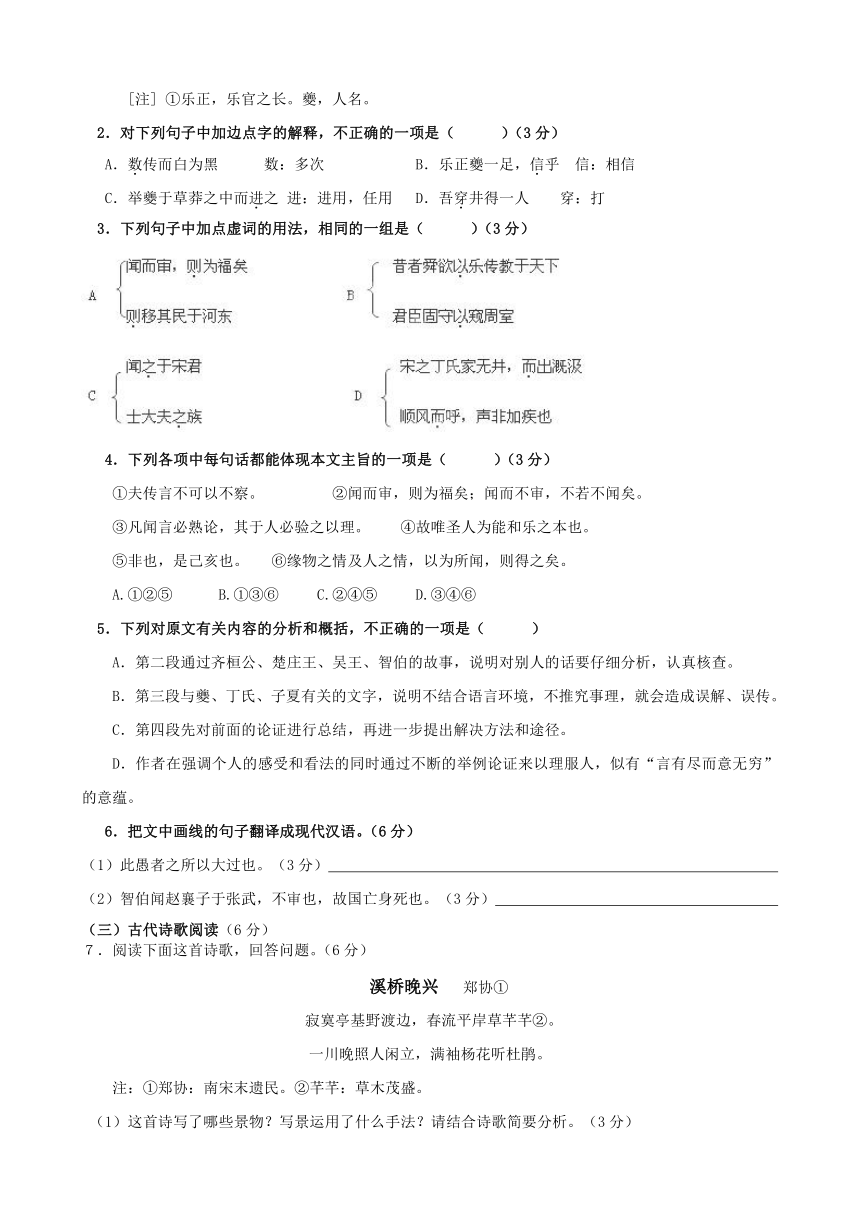

(三)古代诗歌阅读(6分)

7.阅读下面这首诗歌,回答问题。(6分)

溪桥晚兴 郑协①

寂寞亭基野渡边,春流平岸草芊芊②。

一川晚照人闲立,满袖杨花听杜鹃。

注:①郑协:南宋末遗民。②芊芊:草木茂盛。

(1)这首诗写了哪些景物?写景运用了什么手法?请结合诗歌简要分析。(3分)

(2)有人说诗中的“闲”字表现了诗人闲适恬淡的心境,你同意吗?请结合诗歌简要分析。(3分)

二、文学名著、文化经典阅读(18分)

(一)文学名著阅读(《家》和《三国演义》)(12分)

8.下列各项中,对作品故事情节的叙述,不正确的两项是(5分)( )( )

A.出嫁前的一个晚上,鸣凤怀着最后的希望去找觉慧。那一天对于觉慧来说只不过是一个月的最后一天,对于鸣凤却是一生的最后一天了。觉慧由于赶着写稿的缘故,他没有听完鸣凤的衷诉就把她遣走了。

B.统拜别。至江边,正欲下船,忽见岸上一人,道袍竹冠,一把扯统曰:“你好大胆!黄盖用苦肉计,阚泽下诈降书,你又来献连环计,只恐烧不尽绝!你们把出这等毒手来,只好瞒曹操,也须瞒我不得!”唬得庞统魂飞魄散。

赤壁之战前,孙刘联军计划火烧赤壁,庞统受命往曹营献连环计,没想到在完成任务返回途中,巧遇徐庶,被徐庶道破机关。

C.梅主动找到瑞珏交谈。瑞珏推心置腹,表示完全理解她和觉新的爱情悲剧,梅被她的大度与善良深深打动。此后,她们成了无话不说的好姐妹。

D.许攸劝袁绍夜袭许昌,袁绍不听。许攸夜投曹操。曹操依许攸计谋,烧毁袁军乌巢粮屯,大胜。袁绍也去劫城,却中张辽之计,曹操乘胜追击,袁军四处溃散,袁绍父子仓皇北逃。曹操取得官渡之战的胜利。

E. 公孙瓒战败,吕布举画戟要刺,关羽舞着青龙偃月刀来战吕布,接着张飞挺丈八蛇矛也上阵夹攻,两人仍战不倒吕布,这时刘备掣双股剑来助战。三人围住吕布转灯儿般厮杀,吕布力穷而退,刘、关、张紧追至虎牢关下。

9.填空题(2分)

(1)、正月初九晚上看龙灯是 主持的。他命令轿夫们端着竹筒花炮往玩龙灯的人身上射玩龙灯的人发出哀叫,痛苦地翻滚……场面触目惊心,显示“克”字辈地主老爷们的低级、无聊、野蛮。

(2)、五四运动发生了。报纸上的如火如荼的记载唤醒了觉新的被忘却了的青春,他贪婪地读着《 》、《每周评论》等刊物上的文章。

10.简答题(必答题, 100字左右)(5分)

吕布在白门楼被缢死前曾说过一句话:“大耳儿!不记辕门射戟时耶?”吕布为什么说这句话,这句话所指的是什么事?请简述这件事。(5分)

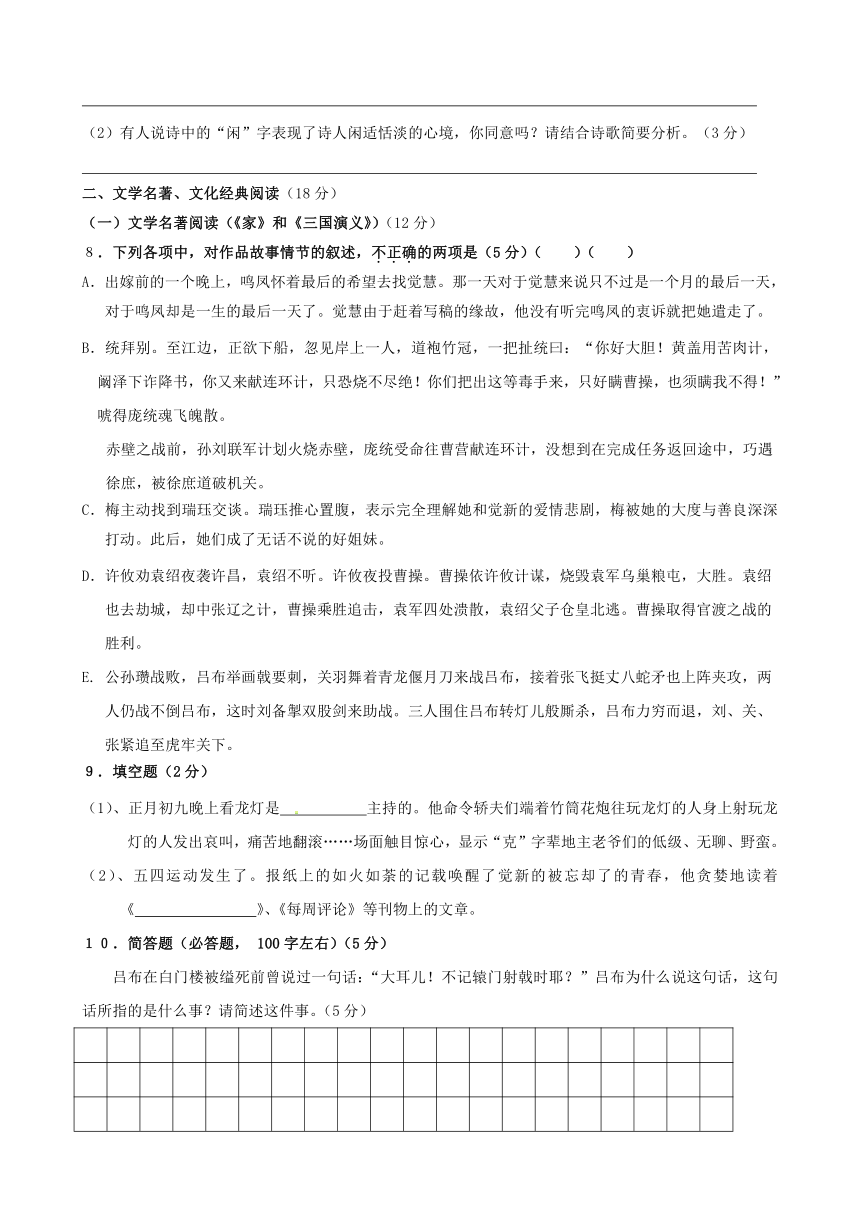

(二)文化经典阅读(6分)

11.阅读下面《孟子》选段,回答问题。(6分)

孟子曰:“人之有道也;饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒①,教以人伦------父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。放勋曰②:‘劳之来之,匡之直之,辅之翼之,使自得之,又从而振德之。’圣人之忧民如此,而暇耕乎?” --------------------- 《膝文公上》

【注】①契(xiè):传说中商的始祖,曾任舜的司徒,掌管教化。②放勋:尧的称号。

(1)下列对原文内容的分析,不正确的一项是( )(3分)

(2)阅读下面文段,结合上面选段,联系实际谈谈你对其中体现的儒家思想的理解。(3分)

子适卫,冉有仆③。子曰:“庶④矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。” ——《论语》

【注】③仆:驾车。④庶:众多,这里指人口众多。

三、现代文阅读(24分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成12—14题。

文言之现代生命

21世纪,社会发展之迅猛令我们应接不暇。在这样一个日新月异的背景下,学习文言是否有必要的问题却一直没有解决,而且这一问题在今天越加凸显出来。很多人并不否认学习文言对继承中国传统文化的意义,但认为只要培养少数专业人员,让他们去整理、翻译、介绍文言典籍就可以了,在任何事情都要讲“效益”“速成”的今天,学习文言得不偿失……

其实,文言不是已经“死亡”了的语言,而是从台前隐退到了幕后,或者说它是改头换面,戴了现代面具而隐身其后;或者说它是体匿而性存。而且文言是现代汉语的源头,语言的更新发展是无法脱离母体、阻断泉源的。“总而言之”“闻过则喜”“反之”“上善若水,厚德载物”这些文言的词汇、语法、典故、成语还活在我们的现代汉语中。

中国近三千年的典籍,都是用文言写成的。在这些典籍的滋养下,我们的民族文化、民族精神、思维方式,审美习惯得以形成,我们的面颊上深深刻印上了“中国”的印记。世界四大文明古国,其文明一直延续没有断绝的就是中华文明,它之所以具有强大的生命力,文言功不可没。文言跨越时间、空间,具有相对的规范性和凝固性,使地域辽阔、方言差异巨大、民族众多的中华大家庭薪火相传,代代不绝。

文言以它无尽的表达手段和方式,让古人贴切入微地表达了他们希望表达的一切,几乎达到了无不尽意的地步。它的短小、凝练、意博、理奥、趣深,都是白话文望尘莫及的,文言是现代汉语的府库。一个人拥有深厚的文言修养就可以使他的现代白话凝练、纯熟。毛泽东、鲁迅、周作人、胡适、朱自清等一批大家的白话文成就就是最好的说明。没有文言,现代汉语就是无源之水、无本之木。

信息时代,我们所缺失的不是科学知识、专业技能,而是传统文化、人文精神。文言的学习恰是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药。中小学阶段是一个人记忆的黄金时期,借鉴我国古代熟读精思之方法,大量积累,二百篇经典文言烂熟于心,由易到难,由少而多,循序渐进,不仅能得到民族文化的滋养,得到审美的陶冶,奠定人文精神的底色,而且可以提升现代汉语的表达水平,获得文言阅读的能力。一举多得,何乐而不为呢 看似耗时多,效率低,实则事半功倍!而错过了诵读记忆的最佳时期,就将事倍功半,到那时文言的学习就真的会“时不我待”了!

12.下列对文言之“现代生命”的理解,符合原文意思的一项是(3分)( )

A.很多人认为在现代社会中学习文言,只要培养少数专业人员,使之去整理、翻译、介绍文言典籍就可以了。

B.文言并非已经死亡了的语言,而是从台前隐退到了幕后,因为它是体匿而性存。

C.中国近三千年的文言典籍,滋养着我们的民族文化、民族精神,而且薪火相传,代代不绝。

D.学习文言虽是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药,但是在任何事情都要讲“效益”“速成”的今天,学习文言得不偿失。

13.根据文意,下列推断不正确的一项是(3分)( )

A.文言戴上了现代社会的面具隐身其后,并不是说汉语言的更新发展已脱离了其母体。

B.中华大家庭虽然地域辽阔,民族众多,方言差距巨大,但是文言跨越时间、空间具有相对的规范性和凝固性。

C.文言的短小、凝练、意博、理奥、趣深,都是白话文望尘莫及的。可以说,没有文言,现代汉语就是无源之水,无本之木。

D.借鉴我国古代熟读精思之方法,大量积累文言诗文,就可以达到循序渐进,得到审美的陶冶,奠定人文精神的底色的目的。

14.联系文章内容,概括学习文言的必要性。(3分)

(二)文学类文本(小说)阅读(15分) 阅读下面的文字,完成15—17题。

红 发 卡 刘永飞

北风像急着进屋找什么人,它尖厉地喊叫,围着房屋一圈一圈地旋转。终于,它从窗缝和墙缝里进入,却谁也没找到,又不肯离去,就在屋里疯窜,于是那豆大的灯光,始终飘摇不定。

哥哥身披棉袄坐在被窝里,手心握着一只红发卡静静发呆。脚那头是用被子蒙着脑袋的弟弟,身体一缩,一缩。

“冷 ” “嗯。”

哥哥脱掉棉袄,盖在弟弟身上,转身吹灭灯。弟弟不为所动,身体仍是一缩,一缩。

“哥 ”“嗯。”

“ 后天是二十七了。”

“ 嗯。” ……

那天,姐姐出门时开心地对他们说,二十七是姐的生日,姐晚上给你们弄好吃的。说完,将散乱在额头的头发抿入围巾,出了门。他们记得那天的风很大,阳光从窗棂的空隙里透进来,将室内切割得凌乱不堪。

红发卡是哥哥转身叠被子时发现的,大概是姐姐围围巾时不小心弄掉的。他想到姐姐今天是戴一只发卡出去的,本想叫住姐姐,可是没有,他的脑袋一顿,笑了,笑得有些诡异。他将发卡放入口袋,他知道姐姐长大了,要是知道发卡丢了一只,不定怎么着急呢……

天亮了。

亮得有些刺眼。“下雪了,”弟弟看着从门缝里挤进来的雪说。哥哥从炉膛里扒出两块烧好的红薯,大的递给弟弟,小的留给自己。弟弟看着哥哥将红薯剥露出黄灿灿的肉来:“哥,你帮我剥,我手疼”。哥哥看了看弟弟冻得“气蛤蟆”似的手背,将自己的红薯递给弟弟,接过弟弟的剥起来。

弟弟转身去摘墙上的书包,他咬了一口手里酥酥甜甜的红薯说:“哥,我先走了。”弟弟拉门时被哥哥叫住,哥哥从抽屉里找出两根布条,将弟弟的裤脚牢牢扎紧。

“你自己去学校吧,我得去给姐姐买礼物。”哥哥说完,将剥了一半的红薯塞给弟弟,又从弟弟手里取过自己的红薯,开门离去。弟弟看哥哥在雪地里渐行渐远,他吸吸鼻子,出门朝另一个方向走去。

哥哥径直来到村西新盖的院子前。

敲门。

门开了,开门的男人很惊讶。

“你 ” “ 我是来干活的。”

“不不不,我不用童工。”

“那你哥为啥用我姐。”

男人仿佛被什么击中,身子一个趔趄,他赶紧用手扶住门框。哥哥趁机从他腋下钻过去。

快过年了,屋里一派忙碌。村里的人看到哥哥进来,都很吃惊。一会瞅他,一会瞅他身后的男人。

他拉个马扎坐下,随手拾起脚下的一把引芯,一根根熟练地往装了火药的炮筒里放。其间,男人一直没动弹,他看着孩子的一举一动。渐渐,孩子的手慢了,放引芯的手僵硬起来,一个引芯要多次才能放入。

“ 咋不去上学 问你呢,咋不去上学 ”

“明天我姐生日。”

男人没问下去。少顷,眼泪已经流至嘴角。

“这是五块钱,给小凤随便买点什么吧。以后,离我这儿远点,危险!”

哥哥接过五块钱,迎着风雪,头也不回地朝镇上走去。

又一个清晨, 风雪不但没有减小,反而更大了。

两个一高一低的男孩,踩着过膝的积雪,深一脚浅一脚朝后山走去。后山的一片空地上,一个孤零零的小坟茔出现了。坟茔深深陷在积雪里,显得越发矮小。坟茔的顶上有一棵蒿草顽强地刺破雪的覆盖,寒风里,那业已干枯的茎在风雪里艰难地摇曳,像一只被埋在土里的小手,拼了命地在抓扯着什么。可是风过后,又静止了,仿佛什么也没抓到,依然孤零零地在那里沉默。

两个男孩来到坟茔前。 站立。

哥哥从口袋里掏出一对饱含体温的红发卡,缓缓成“八”字形摆放在坟茔上。退回原处,和弟弟双双跪倒。

“姐。” “姐。”

“ 我想你。” “我也想你。”

一阵风吹过,坟上的蒿草跳动起来,像是迎接自己的兄弟似的,戴着漂亮红发卡精灵般欢快地舞蹈。

15.下列对小说有关内容的分析和概括,错误的两项是( )( )(5分)

A.兄弟两人的性格不同,在困难面前哥哥勇毅坚决,弟弟胆小柔弱,通过这一对比作者表达了对人性之高贵与卑微的思索。

B.这篇小说的人物对话富有特色,虽然用语精短平淡,但是问答之间却蕴含着丰富的情感信息,具有一种震撼人心的力量。

C.划线两段在全文结构上起到重要的作用,它交代了红发卡的由来,又引出了哥哥为给姐姐买生日礼物而去鞭炮厂做工的事件。

D.村里的人看到哥哥进来,都很吃惊,一会瞅他,一会瞅他身后的男人。这表明村民对鞭炮厂雇佣童工现象也很愤恨,只是敢怒不敢言。

E.两兄弟失去了姐姐,鞭炮厂的男人也失去了哥哥,所以他们同命相怜,这就把小说的主题从一个家庭层面提升了到一个社会的层面。

16.小说用了较多的笔墨描写“风雪”,这样写有什么作用?请简要分析。(4分)

17.小说中用了多种描写手法来表现哥哥这一形象,请找出并简要分析。(6分)

四、语言文字运用(6分)

18.阅读下面文字,按要求作答。(4分)

①2015年第八届全国城市运动会将在福州举办。②城运会既能反应一个城市体育运动发展水平,就能展示一个地区社会综合实力。③体育也是一种生产力,可以产生巨大的经济效益。④北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会都让当地城市面貌有了 的发展。⑤全国大型体育运动会落户福州,是福州新一轮发展的(qì) 机,必将促进我市双文明建设获得大丰收。⑥全市人民闻讯,无不欢欣鼓舞,精神振奋。

19.填入下列横线处的诗句最恰当的一组是( )(2分)

有人说,语文是 的气势,语文是 的激情,语文是 的雄浑,语文是 的婉约,语文是对陶渊明“不为五斗米折腰”的叹服,语文是对屈夫子“路漫漫其修远兮”的注解。

①春江潮水 ②大江东去 ③春意阑珊 ④浪遏飞舟

⑤大漠孤烟 ⑥铁马秋风 ⑦春花秋月 ⑧小桥流水

A.①③⑤⑦ B.①④⑥⑧ C.②③⑥⑦ D.②④⑤⑧

五、阅读下面材料,写一篇议论文。(70分)

“计疑无定事,事疑无成功。”意思是思考问题的时候怀疑这怀疑那就不能决定事情;做事时怀疑这怀疑那就不能把事情办成功。

“学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。” 意思是学习贵在懂得提出疑问,有小疑问得到解决,就能有小进步;有大疑问得到解决,就能有大进步。

“善疑者,不疑人之所疑,而疑人之所不疑。”意思是善于怀疑的人,不去怀疑人们都怀疑的事,而是去怀疑人们不会怀疑的事。

关于“疑”历来众说纷纭。对此,你有何看法?

要求:①角度自选;②题目自拟;③立意自定;④字数不少于800字;⑤不要套作,不要抄袭。

福州文博中学2011-2012学年第二学期

高一年级期中考语文科考试(答案)

(关键字词:闻:了解,于:从,审:考察。)

【附参考译文】: 传闻不可以不考察,由于多次流传白的成了黑的,黑的成了白的。所以狗似玃,玃似猕猴,猕猴似人,人和狗的差别就很大了。这是愚人犯大错误的原因。

听到了如果能仔细考察,就有好处;听到了如果不仔细考察,不如不听。齐桓公从鲍叔牙那里了解了管仲,楚庄王从沈尹筮那里了解了孙叔敖,并仔细考察了他们,因此国家 在诸侯中称霸。吴王从太宰嚭那里了解越王勾践,智伯从张武那里了解赵襄子,没有考察 (就相信了),因此国家灭亡自己也送了命。

凡是听到传闻,一定要多次讨论研究其真伪,对于人都必须按照情理来检验。鲁哀公向孔子询问说:“乐正夔只有一只脚,真的吗?”孔子说:“从前舜想把音乐传授给天下老百姓并教化他 们,就让重黎从民间举荐了夔而且任用了他,舜把他任命为乐正。夔于是确定了六律,使五声谐和,(使六律五声)和八面的民谣相互协调相通,因而天下都服顺。重黎还想多找些象夔这样的人,舜说:‘音乐是天地间的精华,国家治乱的关键。所以只有圣人才能使音乐和谐,而和谐是音乐的根本。夔能让音律调和,从而使天下安定,像夔这样的人一个就够了。’所以说‘一个夔就足够了’,不是‘夔只有一只脚’。”宋国姓丁的人,家里没有水井,因而需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。等到他家打了水井,他告诉别人说:“我家打水井得到一个人。”有人听了就去传播这件事说:“丁家挖井挖到了一个人。”都城的人人谈论这件事,以至传播这件事到了宋君那里。宋君派人向姓丁的询问这件事,姓丁的答道:“是得到了一个人的劳动力,并非从井内挖到了一个活人。”像这样获取见闻,不如没有见闻。 子夏到晋国去,经过卫国,有个读史书的人说:“晋军三豕过黄河。”子夏说:“不对,是己亥日过黄河。古文‘己’字与‘三’字形相近,‘豕’字和‘亥’字形相似。”到了晋国探问这件事,果然是说,晋国军队在己亥那天渡过黄河。

言辞有很多似乎错误却是正确的,有很多似乎正确却是错误的。是非的界限,不可不分辨清楚,这是圣人要慎重对待的问题。既然这样,那么靠什么方法做到慎重呢?遵循事物的规律和人的情理,用这种方法考察听到的传闻,就可以了解真实的情况了。

(三)、古代诗歌阅读(6分)

7. 答案 (1)亭基、渡口、春草、晚照、杨花、杜鹃啼血(1分); 动静结合(反衬、以动衬静、以乐景写哀情)(1分)。寂静的渡口,杜鹃啼血;春草茂盛,充满生机,可是杨花飘零,杜鹃哀鸣,以乐景写哀情,动静结合,反衬效果突出(1分)。

(2)不同意。本诗表面上表现了诗人悠闲、恬淡、无所事事,闲立观赏一川晚照的情景,其实内心却是无比的凄凉、孤独和惆怅(1分),亭基寂寞,野渡无人,落日晚照,杜鹃啼血,再加上诗人特殊身份---南宋移民,因而故国之思,亡国之痛自不待言(2分)。(提示“杨花”表现身世飘零;“杜鹃”表现游子思乡,此指故国之思。此题如答同意,不给分。)

二、文学名著、文化经典阅读(18分)

(一)文学名著阅读(12分)

8.(5分)答案:C、E(C、是瑞珏主动找梅谈话;E、第一个上前与吕布交战的是张飞,然后是关羽。)

9.填空题。(2分)(1)高克定 (2) 《新青年》

10.(5分)吕布希望刘备替自己向曹操求情。(1分)当初袁术派纪灵攻打刘备,刘备向吕布求助。(2分)吕布请双方一同赴宴,提出通过射箭方式决定两家战或和的方案,双方都同意。(2分)最终,吕布一箭射中辕门外画戟小枝,使得双方罢兵,替刘备解围。(1分)

(二)、文化经典阅读(6分)

11.(3分)(1)A(孟子认为如果人们只在意吃饱、穿暖、居住安逸却不在意教育就和食兽没有区别了,而不是指现在的人们就是如此。)

(3分)(2)材料体现了儒家“富民”“教民”的政治思想,并且强调“先富后教”,因为“富民”是“教民”的基础(1分)。有了教育才使得人与禽兽有所区别,人们才能懂得父子讲亲爱,君臣讲礼义,夫妇讲内外之别,长幼讲尊卑次序,朋友讲真诚守信(1分)在现实生活中,我们不能仅仅满足于经济繁荣,更应该提升公民道德素养,使物质文明与精神文明互相促进,共同发展。(1分)

【翻译参考】:《孟子》选段:孟子说“人类生活的通则是:吃饱、穿暖、安居而没有教育,便同禽兽差不多。圣人又忧虑这件事,任命契担任司徒,把伦理道理教给人民——父子讲亲爱,君臣讲礼义,夫妇讲内外之别,长幼讲尊卑次序,朋友讲真诚守信。放勋说:‘慰劳他们,纠正他们,帮助他们,使他们自得其所,随后赈济他们给他们恩惠。’圣人为人民操心到这般程度,还有空闲耕作吗?

《论语》选段:孔子到卫国,冉有给他驾车。

孔子说:“好多的人啊!”冉有问:“人多该怎么办呢了?”孔子说:“让他们富裕起来。”冉有又问:“富裕了又该怎么办呢?”孔子说:“教育他们。”

三、现代文阅读(24分)

(一)论述类文本阅读(9分)

12.C (A项只是表明学习文言文的态度,并非文言之现代生命。B项前后两句说的是同一个现象,没有因果关系。D项也是表明学习文言文的态度,且不符合本文的主张。)(3分)

13.D (D项“循序渐进”是方法,而不是目的。)(3分)

14.(1)文言是现代汉语的源头,并非已经死亡了,而是从台前隐退到了幕后。或许多文言词汇、语法、典故、成语,还在现代汉语中大量运用,可见文言是现代汉语的源头。或没有文言,现代汉语就是无源之水、无本之木。(2)中国作为四大文明古国之一,其文明的传承和延续,文言功不可没。(3)文言以它无尽的表达手段和方式,让古人贴切入微地表达了他们希望表达的一切,几乎达到了无不尽意的地步。(4)信息时代,人们所缺失的不是科学知识、专业技能,而是传统文化、人文精神。或文言的学习恰是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药。(每点1分,答对三点得满分)(3分)

(二)文学类文本(小说)阅读(15分)

15、AD(A、文中对弟弟的性格没有具体描写,通过这一对比作者表达了对人性之高贵与卑微的思索,没有根据;D、对文章主题的曲解;)。(5分)

16、①交代了故事发生的自然环境--寒冬的乡村。②渲染氛围,奠定了小说悲剧的基调。③烘托了人物悲苦的命运,象征着苦难的生活。(4分) (每点2分,不作分析只得1分,答对两点得满分。)

17、①“静静发呆”--神态描写,姐姐的生日到了,哥哥陷入追思。②“笑得有些诡异” --动作细节,哥哥猜到了姐姐的“秘密”,心生喜悦。③“大的递给弟弟,小的留给自己”“ 哥哥从抽屉里找出两根布条,将弟弟的裤脚牢牢扎紧”--动作描写,姐姐走了,哥哥担起了照顾弟弟的责任。④“渐渐,孩子的手慢了,放引芯的手僵硬起来,一个引芯要多次才能放入。”--动作描写,为了给姐姐买礼物,哥哥忍饥挨冻地做着姐姐曾经做过的工作,内心坚定又悲苦。⑤“迎着风雪头也不回地朝镇上走去” --动作描写,思念与悲怜让哥哥无比坚定。⑥“哥哥从口袋里掏出一对饱含体温的红发卡,缓缓成“八”字形摆放在坟茔上”这一动作描写,与姐姐出门时“将散乱在额头的头发抿入围巾”动作描写呼应,以这样的“团圆”与“完美”表现了哥哥对姐姐的强烈思念,凸显小说悲剧主题。(每点2分,举例1分,技巧1分,答出三点即可得6分,每点答案须包括举例和技巧分析。)

四、语言文字运用(6分)

18.(4分)答案:(1)契(1分) (2)突飞猛进(1分) (3)“反应”改为“反映”(1分)

(4)序号: ② ,修改: “就” 改为“也”

序号: ④ ,修改: 删去“上海世博会” (指出并改正任意一处,均得1分)

19.(3分)D

五、写作(70 分)

参考2011年福建省高考作文评分标准评分。释题等详见《写作指导》。

(完卷时间:150分钟,总分:150分)

古代诗文阅读(32分)

(一)默写常见的名句名篇(8分)

1.补写出下列诗句中的空缺部分。(8分)

(1)庄生晓梦迷蝴蝶, 。(李商隐《锦瑟》)

(2)君子博学而日参省乎己, 。(荀子《劝学》)

(3)尔来四万八千岁, 。(李白《蜀道难》)

(4) ,此时无声胜有声。(白居易《琵琶行》)

(5)黄鹤之飞尚不得过, 。(李白《蜀道难》)

(6) ,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

(7)师者, 。(韩愈《师说》)

(8) ,相逢何必曾相识。(白居易《琵琶行》)

(二)文言文阅读(18分)阅读下面的文言文,完成2-6题。

夫传言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。

闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。吴王闻越王勾践于太宰嚭,智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。

凡闻言必熟论,其于人必验之以理。鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔①一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。夔于是正六律,和五声,以通八风。而天下大服。重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。故唯圣人为能和乐之本也。夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣。’故曰‘夔一足’,非‘一足’也。”宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”子夏曰:“非也,是己亥也。夫己与三相近,豕与亥相似。”至于晋而问之,则曰,晋师己亥涉河也。

辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。 (选自《吕氏春秋·慎行论·察传》)

[注] ①乐正,乐官之长。夔,人名。

2.对下列句子中加边点字的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.数传而白为黑 数:多次 B.乐正夔一足,信乎 信:相信

C.举夔于草莽之中而进之 进:进用,任用 D.吾穿井得一人 穿:打

3.下列句子中加点虚词的用法,相同的一组是( )(3分)

4.下列各项中每句话都能体现本文主旨的一项是( )(3分)

①夫传言不可以不察。 ②闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。

③凡闻言必熟论,其于人必验之以理。 ④故唯圣人为能和乐之本也。

⑤非也,是己亥也。 ⑥缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

A.①②⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.③④⑥

5.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.第二段通过齐桓公、楚庄王、吴王、智伯的故事,说明对别人的话要仔细分析,认真核查。

B.第三段与夔、丁氏、子夏有关的文字,说明不结合语言环境,不推究事理,就会造成误解、误传。

C.第四段先对前面的论证进行总结,再进一步提出解决方法和途径。

D.作者在强调个人的感受和看法的同时通过不断的举例论证来以理服人,似有“言有尽而意无穷”的意蕴。

6.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)此愚者之所以大过也。(3分)

(2)智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。(3分)

(三)古代诗歌阅读(6分)

7.阅读下面这首诗歌,回答问题。(6分)

溪桥晚兴 郑协①

寂寞亭基野渡边,春流平岸草芊芊②。

一川晚照人闲立,满袖杨花听杜鹃。

注:①郑协:南宋末遗民。②芊芊:草木茂盛。

(1)这首诗写了哪些景物?写景运用了什么手法?请结合诗歌简要分析。(3分)

(2)有人说诗中的“闲”字表现了诗人闲适恬淡的心境,你同意吗?请结合诗歌简要分析。(3分)

二、文学名著、文化经典阅读(18分)

(一)文学名著阅读(《家》和《三国演义》)(12分)

8.下列各项中,对作品故事情节的叙述,不正确的两项是(5分)( )( )

A.出嫁前的一个晚上,鸣凤怀着最后的希望去找觉慧。那一天对于觉慧来说只不过是一个月的最后一天,对于鸣凤却是一生的最后一天了。觉慧由于赶着写稿的缘故,他没有听完鸣凤的衷诉就把她遣走了。

B.统拜别。至江边,正欲下船,忽见岸上一人,道袍竹冠,一把扯统曰:“你好大胆!黄盖用苦肉计,阚泽下诈降书,你又来献连环计,只恐烧不尽绝!你们把出这等毒手来,只好瞒曹操,也须瞒我不得!”唬得庞统魂飞魄散。

赤壁之战前,孙刘联军计划火烧赤壁,庞统受命往曹营献连环计,没想到在完成任务返回途中,巧遇徐庶,被徐庶道破机关。

C.梅主动找到瑞珏交谈。瑞珏推心置腹,表示完全理解她和觉新的爱情悲剧,梅被她的大度与善良深深打动。此后,她们成了无话不说的好姐妹。

D.许攸劝袁绍夜袭许昌,袁绍不听。许攸夜投曹操。曹操依许攸计谋,烧毁袁军乌巢粮屯,大胜。袁绍也去劫城,却中张辽之计,曹操乘胜追击,袁军四处溃散,袁绍父子仓皇北逃。曹操取得官渡之战的胜利。

E. 公孙瓒战败,吕布举画戟要刺,关羽舞着青龙偃月刀来战吕布,接着张飞挺丈八蛇矛也上阵夹攻,两人仍战不倒吕布,这时刘备掣双股剑来助战。三人围住吕布转灯儿般厮杀,吕布力穷而退,刘、关、张紧追至虎牢关下。

9.填空题(2分)

(1)、正月初九晚上看龙灯是 主持的。他命令轿夫们端着竹筒花炮往玩龙灯的人身上射玩龙灯的人发出哀叫,痛苦地翻滚……场面触目惊心,显示“克”字辈地主老爷们的低级、无聊、野蛮。

(2)、五四运动发生了。报纸上的如火如荼的记载唤醒了觉新的被忘却了的青春,他贪婪地读着《 》、《每周评论》等刊物上的文章。

10.简答题(必答题, 100字左右)(5分)

吕布在白门楼被缢死前曾说过一句话:“大耳儿!不记辕门射戟时耶?”吕布为什么说这句话,这句话所指的是什么事?请简述这件事。(5分)

(二)文化经典阅读(6分)

11.阅读下面《孟子》选段,回答问题。(6分)

孟子曰:“人之有道也;饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒①,教以人伦------父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。放勋曰②:‘劳之来之,匡之直之,辅之翼之,使自得之,又从而振德之。’圣人之忧民如此,而暇耕乎?” --------------------- 《膝文公上》

【注】①契(xiè):传说中商的始祖,曾任舜的司徒,掌管教化。②放勋:尧的称号。

(1)下列对原文内容的分析,不正确的一项是( )(3分)

(2)阅读下面文段,结合上面选段,联系实际谈谈你对其中体现的儒家思想的理解。(3分)

子适卫,冉有仆③。子曰:“庶④矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。” ——《论语》

【注】③仆:驾车。④庶:众多,这里指人口众多。

三、现代文阅读(24分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成12—14题。

文言之现代生命

21世纪,社会发展之迅猛令我们应接不暇。在这样一个日新月异的背景下,学习文言是否有必要的问题却一直没有解决,而且这一问题在今天越加凸显出来。很多人并不否认学习文言对继承中国传统文化的意义,但认为只要培养少数专业人员,让他们去整理、翻译、介绍文言典籍就可以了,在任何事情都要讲“效益”“速成”的今天,学习文言得不偿失……

其实,文言不是已经“死亡”了的语言,而是从台前隐退到了幕后,或者说它是改头换面,戴了现代面具而隐身其后;或者说它是体匿而性存。而且文言是现代汉语的源头,语言的更新发展是无法脱离母体、阻断泉源的。“总而言之”“闻过则喜”“反之”“上善若水,厚德载物”这些文言的词汇、语法、典故、成语还活在我们的现代汉语中。

中国近三千年的典籍,都是用文言写成的。在这些典籍的滋养下,我们的民族文化、民族精神、思维方式,审美习惯得以形成,我们的面颊上深深刻印上了“中国”的印记。世界四大文明古国,其文明一直延续没有断绝的就是中华文明,它之所以具有强大的生命力,文言功不可没。文言跨越时间、空间,具有相对的规范性和凝固性,使地域辽阔、方言差异巨大、民族众多的中华大家庭薪火相传,代代不绝。

文言以它无尽的表达手段和方式,让古人贴切入微地表达了他们希望表达的一切,几乎达到了无不尽意的地步。它的短小、凝练、意博、理奥、趣深,都是白话文望尘莫及的,文言是现代汉语的府库。一个人拥有深厚的文言修养就可以使他的现代白话凝练、纯熟。毛泽东、鲁迅、周作人、胡适、朱自清等一批大家的白话文成就就是最好的说明。没有文言,现代汉语就是无源之水、无本之木。

信息时代,我们所缺失的不是科学知识、专业技能,而是传统文化、人文精神。文言的学习恰是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药。中小学阶段是一个人记忆的黄金时期,借鉴我国古代熟读精思之方法,大量积累,二百篇经典文言烂熟于心,由易到难,由少而多,循序渐进,不仅能得到民族文化的滋养,得到审美的陶冶,奠定人文精神的底色,而且可以提升现代汉语的表达水平,获得文言阅读的能力。一举多得,何乐而不为呢 看似耗时多,效率低,实则事半功倍!而错过了诵读记忆的最佳时期,就将事倍功半,到那时文言的学习就真的会“时不我待”了!

12.下列对文言之“现代生命”的理解,符合原文意思的一项是(3分)( )

A.很多人认为在现代社会中学习文言,只要培养少数专业人员,使之去整理、翻译、介绍文言典籍就可以了。

B.文言并非已经死亡了的语言,而是从台前隐退到了幕后,因为它是体匿而性存。

C.中国近三千年的文言典籍,滋养着我们的民族文化、民族精神,而且薪火相传,代代不绝。

D.学习文言虽是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药,但是在任何事情都要讲“效益”“速成”的今天,学习文言得不偿失。

13.根据文意,下列推断不正确的一项是(3分)( )

A.文言戴上了现代社会的面具隐身其后,并不是说汉语言的更新发展已脱离了其母体。

B.中华大家庭虽然地域辽阔,民族众多,方言差距巨大,但是文言跨越时间、空间具有相对的规范性和凝固性。

C.文言的短小、凝练、意博、理奥、趣深,都是白话文望尘莫及的。可以说,没有文言,现代汉语就是无源之水,无本之木。

D.借鉴我国古代熟读精思之方法,大量积累文言诗文,就可以达到循序渐进,得到审美的陶冶,奠定人文精神的底色的目的。

14.联系文章内容,概括学习文言的必要性。(3分)

(二)文学类文本(小说)阅读(15分) 阅读下面的文字,完成15—17题。

红 发 卡 刘永飞

北风像急着进屋找什么人,它尖厉地喊叫,围着房屋一圈一圈地旋转。终于,它从窗缝和墙缝里进入,却谁也没找到,又不肯离去,就在屋里疯窜,于是那豆大的灯光,始终飘摇不定。

哥哥身披棉袄坐在被窝里,手心握着一只红发卡静静发呆。脚那头是用被子蒙着脑袋的弟弟,身体一缩,一缩。

“冷 ” “嗯。”

哥哥脱掉棉袄,盖在弟弟身上,转身吹灭灯。弟弟不为所动,身体仍是一缩,一缩。

“哥 ”“嗯。”

“ 后天是二十七了。”

“ 嗯。” ……

那天,姐姐出门时开心地对他们说,二十七是姐的生日,姐晚上给你们弄好吃的。说完,将散乱在额头的头发抿入围巾,出了门。他们记得那天的风很大,阳光从窗棂的空隙里透进来,将室内切割得凌乱不堪。

红发卡是哥哥转身叠被子时发现的,大概是姐姐围围巾时不小心弄掉的。他想到姐姐今天是戴一只发卡出去的,本想叫住姐姐,可是没有,他的脑袋一顿,笑了,笑得有些诡异。他将发卡放入口袋,他知道姐姐长大了,要是知道发卡丢了一只,不定怎么着急呢……

天亮了。

亮得有些刺眼。“下雪了,”弟弟看着从门缝里挤进来的雪说。哥哥从炉膛里扒出两块烧好的红薯,大的递给弟弟,小的留给自己。弟弟看着哥哥将红薯剥露出黄灿灿的肉来:“哥,你帮我剥,我手疼”。哥哥看了看弟弟冻得“气蛤蟆”似的手背,将自己的红薯递给弟弟,接过弟弟的剥起来。

弟弟转身去摘墙上的书包,他咬了一口手里酥酥甜甜的红薯说:“哥,我先走了。”弟弟拉门时被哥哥叫住,哥哥从抽屉里找出两根布条,将弟弟的裤脚牢牢扎紧。

“你自己去学校吧,我得去给姐姐买礼物。”哥哥说完,将剥了一半的红薯塞给弟弟,又从弟弟手里取过自己的红薯,开门离去。弟弟看哥哥在雪地里渐行渐远,他吸吸鼻子,出门朝另一个方向走去。

哥哥径直来到村西新盖的院子前。

敲门。

门开了,开门的男人很惊讶。

“你 ” “ 我是来干活的。”

“不不不,我不用童工。”

“那你哥为啥用我姐。”

男人仿佛被什么击中,身子一个趔趄,他赶紧用手扶住门框。哥哥趁机从他腋下钻过去。

快过年了,屋里一派忙碌。村里的人看到哥哥进来,都很吃惊。一会瞅他,一会瞅他身后的男人。

他拉个马扎坐下,随手拾起脚下的一把引芯,一根根熟练地往装了火药的炮筒里放。其间,男人一直没动弹,他看着孩子的一举一动。渐渐,孩子的手慢了,放引芯的手僵硬起来,一个引芯要多次才能放入。

“ 咋不去上学 问你呢,咋不去上学 ”

“明天我姐生日。”

男人没问下去。少顷,眼泪已经流至嘴角。

“这是五块钱,给小凤随便买点什么吧。以后,离我这儿远点,危险!”

哥哥接过五块钱,迎着风雪,头也不回地朝镇上走去。

又一个清晨, 风雪不但没有减小,反而更大了。

两个一高一低的男孩,踩着过膝的积雪,深一脚浅一脚朝后山走去。后山的一片空地上,一个孤零零的小坟茔出现了。坟茔深深陷在积雪里,显得越发矮小。坟茔的顶上有一棵蒿草顽强地刺破雪的覆盖,寒风里,那业已干枯的茎在风雪里艰难地摇曳,像一只被埋在土里的小手,拼了命地在抓扯着什么。可是风过后,又静止了,仿佛什么也没抓到,依然孤零零地在那里沉默。

两个男孩来到坟茔前。 站立。

哥哥从口袋里掏出一对饱含体温的红发卡,缓缓成“八”字形摆放在坟茔上。退回原处,和弟弟双双跪倒。

“姐。” “姐。”

“ 我想你。” “我也想你。”

一阵风吹过,坟上的蒿草跳动起来,像是迎接自己的兄弟似的,戴着漂亮红发卡精灵般欢快地舞蹈。

15.下列对小说有关内容的分析和概括,错误的两项是( )( )(5分)

A.兄弟两人的性格不同,在困难面前哥哥勇毅坚决,弟弟胆小柔弱,通过这一对比作者表达了对人性之高贵与卑微的思索。

B.这篇小说的人物对话富有特色,虽然用语精短平淡,但是问答之间却蕴含着丰富的情感信息,具有一种震撼人心的力量。

C.划线两段在全文结构上起到重要的作用,它交代了红发卡的由来,又引出了哥哥为给姐姐买生日礼物而去鞭炮厂做工的事件。

D.村里的人看到哥哥进来,都很吃惊,一会瞅他,一会瞅他身后的男人。这表明村民对鞭炮厂雇佣童工现象也很愤恨,只是敢怒不敢言。

E.两兄弟失去了姐姐,鞭炮厂的男人也失去了哥哥,所以他们同命相怜,这就把小说的主题从一个家庭层面提升了到一个社会的层面。

16.小说用了较多的笔墨描写“风雪”,这样写有什么作用?请简要分析。(4分)

17.小说中用了多种描写手法来表现哥哥这一形象,请找出并简要分析。(6分)

四、语言文字运用(6分)

18.阅读下面文字,按要求作答。(4分)

①2015年第八届全国城市运动会将在福州举办。②城运会既能反应一个城市体育运动发展水平,就能展示一个地区社会综合实力。③体育也是一种生产力,可以产生巨大的经济效益。④北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会都让当地城市面貌有了 的发展。⑤全国大型体育运动会落户福州,是福州新一轮发展的(qì) 机,必将促进我市双文明建设获得大丰收。⑥全市人民闻讯,无不欢欣鼓舞,精神振奋。

19.填入下列横线处的诗句最恰当的一组是( )(2分)

有人说,语文是 的气势,语文是 的激情,语文是 的雄浑,语文是 的婉约,语文是对陶渊明“不为五斗米折腰”的叹服,语文是对屈夫子“路漫漫其修远兮”的注解。

①春江潮水 ②大江东去 ③春意阑珊 ④浪遏飞舟

⑤大漠孤烟 ⑥铁马秋风 ⑦春花秋月 ⑧小桥流水

A.①③⑤⑦ B.①④⑥⑧ C.②③⑥⑦ D.②④⑤⑧

五、阅读下面材料,写一篇议论文。(70分)

“计疑无定事,事疑无成功。”意思是思考问题的时候怀疑这怀疑那就不能决定事情;做事时怀疑这怀疑那就不能把事情办成功。

“学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。” 意思是学习贵在懂得提出疑问,有小疑问得到解决,就能有小进步;有大疑问得到解决,就能有大进步。

“善疑者,不疑人之所疑,而疑人之所不疑。”意思是善于怀疑的人,不去怀疑人们都怀疑的事,而是去怀疑人们不会怀疑的事。

关于“疑”历来众说纷纭。对此,你有何看法?

要求:①角度自选;②题目自拟;③立意自定;④字数不少于800字;⑤不要套作,不要抄袭。

福州文博中学2011-2012学年第二学期

高一年级期中考语文科考试(答案)

(关键字词:闻:了解,于:从,审:考察。)

【附参考译文】: 传闻不可以不考察,由于多次流传白的成了黑的,黑的成了白的。所以狗似玃,玃似猕猴,猕猴似人,人和狗的差别就很大了。这是愚人犯大错误的原因。

听到了如果能仔细考察,就有好处;听到了如果不仔细考察,不如不听。齐桓公从鲍叔牙那里了解了管仲,楚庄王从沈尹筮那里了解了孙叔敖,并仔细考察了他们,因此国家 在诸侯中称霸。吴王从太宰嚭那里了解越王勾践,智伯从张武那里了解赵襄子,没有考察 (就相信了),因此国家灭亡自己也送了命。

凡是听到传闻,一定要多次讨论研究其真伪,对于人都必须按照情理来检验。鲁哀公向孔子询问说:“乐正夔只有一只脚,真的吗?”孔子说:“从前舜想把音乐传授给天下老百姓并教化他 们,就让重黎从民间举荐了夔而且任用了他,舜把他任命为乐正。夔于是确定了六律,使五声谐和,(使六律五声)和八面的民谣相互协调相通,因而天下都服顺。重黎还想多找些象夔这样的人,舜说:‘音乐是天地间的精华,国家治乱的关键。所以只有圣人才能使音乐和谐,而和谐是音乐的根本。夔能让音律调和,从而使天下安定,像夔这样的人一个就够了。’所以说‘一个夔就足够了’,不是‘夔只有一只脚’。”宋国姓丁的人,家里没有水井,因而需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。等到他家打了水井,他告诉别人说:“我家打水井得到一个人。”有人听了就去传播这件事说:“丁家挖井挖到了一个人。”都城的人人谈论这件事,以至传播这件事到了宋君那里。宋君派人向姓丁的询问这件事,姓丁的答道:“是得到了一个人的劳动力,并非从井内挖到了一个活人。”像这样获取见闻,不如没有见闻。 子夏到晋国去,经过卫国,有个读史书的人说:“晋军三豕过黄河。”子夏说:“不对,是己亥日过黄河。古文‘己’字与‘三’字形相近,‘豕’字和‘亥’字形相似。”到了晋国探问这件事,果然是说,晋国军队在己亥那天渡过黄河。

言辞有很多似乎错误却是正确的,有很多似乎正确却是错误的。是非的界限,不可不分辨清楚,这是圣人要慎重对待的问题。既然这样,那么靠什么方法做到慎重呢?遵循事物的规律和人的情理,用这种方法考察听到的传闻,就可以了解真实的情况了。

(三)、古代诗歌阅读(6分)

7. 答案 (1)亭基、渡口、春草、晚照、杨花、杜鹃啼血(1分); 动静结合(反衬、以动衬静、以乐景写哀情)(1分)。寂静的渡口,杜鹃啼血;春草茂盛,充满生机,可是杨花飘零,杜鹃哀鸣,以乐景写哀情,动静结合,反衬效果突出(1分)。

(2)不同意。本诗表面上表现了诗人悠闲、恬淡、无所事事,闲立观赏一川晚照的情景,其实内心却是无比的凄凉、孤独和惆怅(1分),亭基寂寞,野渡无人,落日晚照,杜鹃啼血,再加上诗人特殊身份---南宋移民,因而故国之思,亡国之痛自不待言(2分)。(提示“杨花”表现身世飘零;“杜鹃”表现游子思乡,此指故国之思。此题如答同意,不给分。)

二、文学名著、文化经典阅读(18分)

(一)文学名著阅读(12分)

8.(5分)答案:C、E(C、是瑞珏主动找梅谈话;E、第一个上前与吕布交战的是张飞,然后是关羽。)

9.填空题。(2分)(1)高克定 (2) 《新青年》

10.(5分)吕布希望刘备替自己向曹操求情。(1分)当初袁术派纪灵攻打刘备,刘备向吕布求助。(2分)吕布请双方一同赴宴,提出通过射箭方式决定两家战或和的方案,双方都同意。(2分)最终,吕布一箭射中辕门外画戟小枝,使得双方罢兵,替刘备解围。(1分)

(二)、文化经典阅读(6分)

11.(3分)(1)A(孟子认为如果人们只在意吃饱、穿暖、居住安逸却不在意教育就和食兽没有区别了,而不是指现在的人们就是如此。)

(3分)(2)材料体现了儒家“富民”“教民”的政治思想,并且强调“先富后教”,因为“富民”是“教民”的基础(1分)。有了教育才使得人与禽兽有所区别,人们才能懂得父子讲亲爱,君臣讲礼义,夫妇讲内外之别,长幼讲尊卑次序,朋友讲真诚守信(1分)在现实生活中,我们不能仅仅满足于经济繁荣,更应该提升公民道德素养,使物质文明与精神文明互相促进,共同发展。(1分)

【翻译参考】:《孟子》选段:孟子说“人类生活的通则是:吃饱、穿暖、安居而没有教育,便同禽兽差不多。圣人又忧虑这件事,任命契担任司徒,把伦理道理教给人民——父子讲亲爱,君臣讲礼义,夫妇讲内外之别,长幼讲尊卑次序,朋友讲真诚守信。放勋说:‘慰劳他们,纠正他们,帮助他们,使他们自得其所,随后赈济他们给他们恩惠。’圣人为人民操心到这般程度,还有空闲耕作吗?

《论语》选段:孔子到卫国,冉有给他驾车。

孔子说:“好多的人啊!”冉有问:“人多该怎么办呢了?”孔子说:“让他们富裕起来。”冉有又问:“富裕了又该怎么办呢?”孔子说:“教育他们。”

三、现代文阅读(24分)

(一)论述类文本阅读(9分)

12.C (A项只是表明学习文言文的态度,并非文言之现代生命。B项前后两句说的是同一个现象,没有因果关系。D项也是表明学习文言文的态度,且不符合本文的主张。)(3分)

13.D (D项“循序渐进”是方法,而不是目的。)(3分)

14.(1)文言是现代汉语的源头,并非已经死亡了,而是从台前隐退到了幕后。或许多文言词汇、语法、典故、成语,还在现代汉语中大量运用,可见文言是现代汉语的源头。或没有文言,现代汉语就是无源之水、无本之木。(2)中国作为四大文明古国之一,其文明的传承和延续,文言功不可没。(3)文言以它无尽的表达手段和方式,让古人贴切入微地表达了他们希望表达的一切,几乎达到了无不尽意的地步。(4)信息时代,人们所缺失的不是科学知识、专业技能,而是传统文化、人文精神。或文言的学习恰是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药。(每点1分,答对三点得满分)(3分)

(二)文学类文本(小说)阅读(15分)

15、AD(A、文中对弟弟的性格没有具体描写,通过这一对比作者表达了对人性之高贵与卑微的思索,没有根据;D、对文章主题的曲解;)。(5分)

16、①交代了故事发生的自然环境--寒冬的乡村。②渲染氛围,奠定了小说悲剧的基调。③烘托了人物悲苦的命运,象征着苦难的生活。(4分) (每点2分,不作分析只得1分,答对两点得满分。)

17、①“静静发呆”--神态描写,姐姐的生日到了,哥哥陷入追思。②“笑得有些诡异” --动作细节,哥哥猜到了姐姐的“秘密”,心生喜悦。③“大的递给弟弟,小的留给自己”“ 哥哥从抽屉里找出两根布条,将弟弟的裤脚牢牢扎紧”--动作描写,姐姐走了,哥哥担起了照顾弟弟的责任。④“渐渐,孩子的手慢了,放引芯的手僵硬起来,一个引芯要多次才能放入。”--动作描写,为了给姐姐买礼物,哥哥忍饥挨冻地做着姐姐曾经做过的工作,内心坚定又悲苦。⑤“迎着风雪头也不回地朝镇上走去” --动作描写,思念与悲怜让哥哥无比坚定。⑥“哥哥从口袋里掏出一对饱含体温的红发卡,缓缓成“八”字形摆放在坟茔上”这一动作描写,与姐姐出门时“将散乱在额头的头发抿入围巾”动作描写呼应,以这样的“团圆”与“完美”表现了哥哥对姐姐的强烈思念,凸显小说悲剧主题。(每点2分,举例1分,技巧1分,答出三点即可得6分,每点答案须包括举例和技巧分析。)

四、语言文字运用(6分)

18.(4分)答案:(1)契(1分) (2)突飞猛进(1分) (3)“反应”改为“反映”(1分)

(4)序号: ② ,修改: “就” 改为“也”

序号: ④ ,修改: 删去“上海世博会” (指出并改正任意一处,均得1分)

19.(3分)D

五、写作(70 分)

参考2011年福建省高考作文评分标准评分。释题等详见《写作指导》。

同课章节目录