【解析版】2020-2021学年人教统编版选择性必修二 第一单元 食物生产与社会生活 单元测试

文档属性

| 名称 | 【解析版】2020-2021学年人教统编版选择性必修二 第一单元 食物生产与社会生活 单元测试 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

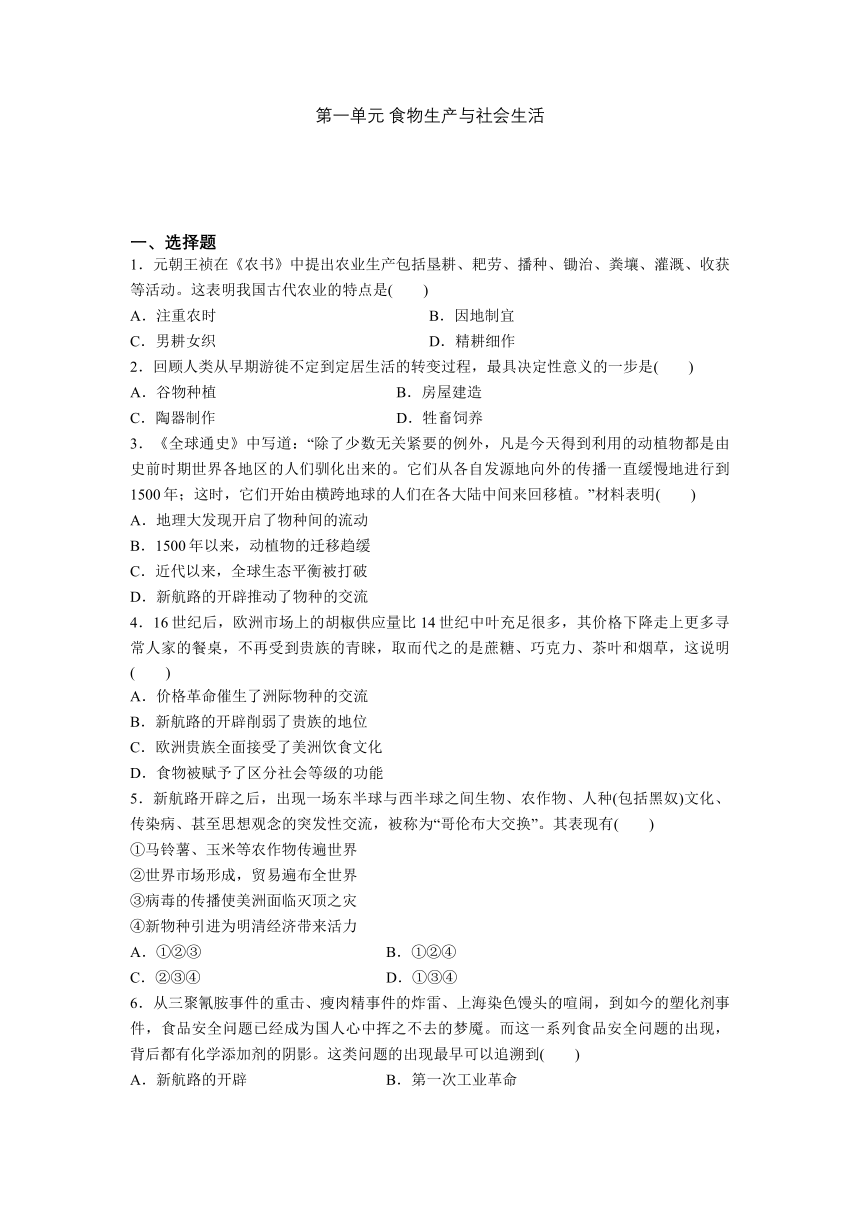

第一单元 食物生产与社会生活

一、选择题

1.元朝王祯在《农书》中提出农业生产包括垦耕、耙劳、播种、锄治、粪壤、灌溉、收获等活动。这表明我国古代农业的特点是( )

A.注重农时 B.因地制宜

C.男耕女织 D.精耕细作

2.回顾人类从早期游徙不定到定居生活的转变过程,最具决定性意义的一步是( )

A.谷物种植 B.房屋建造

C.陶器制作 D.牲畜饲养

3.《全球通史》中写道:“除了少数无关紧要的例外,凡是今天得到利用的动植物都是由史前时期世界各地区的人们驯化出来的。它们从各自发源地向外的传播一直缓慢地进行到1500年;这时,它们开始由横跨地球的人们在各大陆中间来回移植。”材料表明( )

A.地理大发现开启了物种间的流动

B.1500年以来,动植物的迁移趋缓

C.近代以来,全球生态平衡被打破

D.新航路的开辟推动了物种的交流

4.16世纪后,欧洲市场上的胡椒供应量比14世纪中叶充足很多,其价格下降走上更多寻常人家的餐桌,不再受到贵族的青睐,取而代之的是蔗糖、巧克力、茶叶和烟草,这说明( )

A.价格革命催生了洲际物种的交流

B.新航路的开辟削弱了贵族的地位

C.欧洲贵族全面接受了美洲饮食文化

D.食物被赋予了区分社会等级的功能

5.新航路开辟之后,出现一场东半球与西半球之间生物、农作物、人种(包括黑奴)文化、传染病、甚至思想观念的突发性交流,被称为“哥伦布大交换”。其表现有( )

①马铃薯、玉米等农作物传遍世界

②世界市场形成,贸易遍布全世界

③病毒的传播使美洲面临灭顶之灾

④新物种引进为明清经济带来活力

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

6.从三聚氰胺事件的重击、瘦肉精事件的炸雷、上海染色馒头的喧闹,到如今的塑化剂事件,食品安全问题已经成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现最早可以追溯到( )

A.新航路的开辟 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.第三次科技革命

7.随着冷链物流业的迅速发展,人们对新鲜肉奶制品、蔬菜水果的消费需求不断得到满足,生活水平得到提高。这反映出( )

A.生产决定消费的质量和水平

B.消费对生产具有重要的反作用

C.消费行为受消费心理的影响

D.消费为生产创造出新的劳动力

8.同学们喜欢吃的辣条是一种典型的工业化食物,工业化食物借助广告和零售业的商业革命,获得了消费者的广泛认同。工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代。这说明( )

A.食品的工业加工使食品质量下降

B.吃辣条就是支持国家工业化建设

C.工业化加工为我们创造了新食物

D.工业食品不符合国人的饮食习惯

9.1929年,苏联创建了拖拉机站。拖拉机站拥有农业机械(如拖拉机和联合收割机),并负责维修工作,使其随时可以使用,而费用则由集体农庄负担。拖拉机作业时间从1928年到1936年急剧上升了差不多100倍。这主要反映出当时苏联( )

A.农业集体化急速普及

B.继续推行战时共产主义政策

C.重工业飞速发展

D.农民欢迎新经济政策

10.“十三五”规划强调,要坚持最严格的耕地保护制度,坚守耕地红线,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,提高粮食产能,确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时又明确提出“适度”进口的方针。对粮食安全的认识正确的是( )

①粮食安全关系国家的稳定和发展

②适度进口是维护粮食安全的根本途径

③粮食生产离不开科技进步

④立足于对外开放,化解我国的粮食危机

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

11.美洲作物之引种中国大多发生在明清之际,总数接近30种;新旧大陆物种的交流包括中国的瓷器、丝绸、茶及一些农作物等输入美洲;欧洲人饮用从中国和印度输入的茶,食用来自美洲的可可加工成的巧克力。这表明( )

A.新航路开辟后,物种实现了世界的自由流动

B.殖民扩张活动,加强了欧洲对亚洲和美洲的掠夺

C.新航路开辟后,促进了物种交流,丰富了民众生活

D.殖民扩张活动,成为沟通美洲和亚洲的纽带

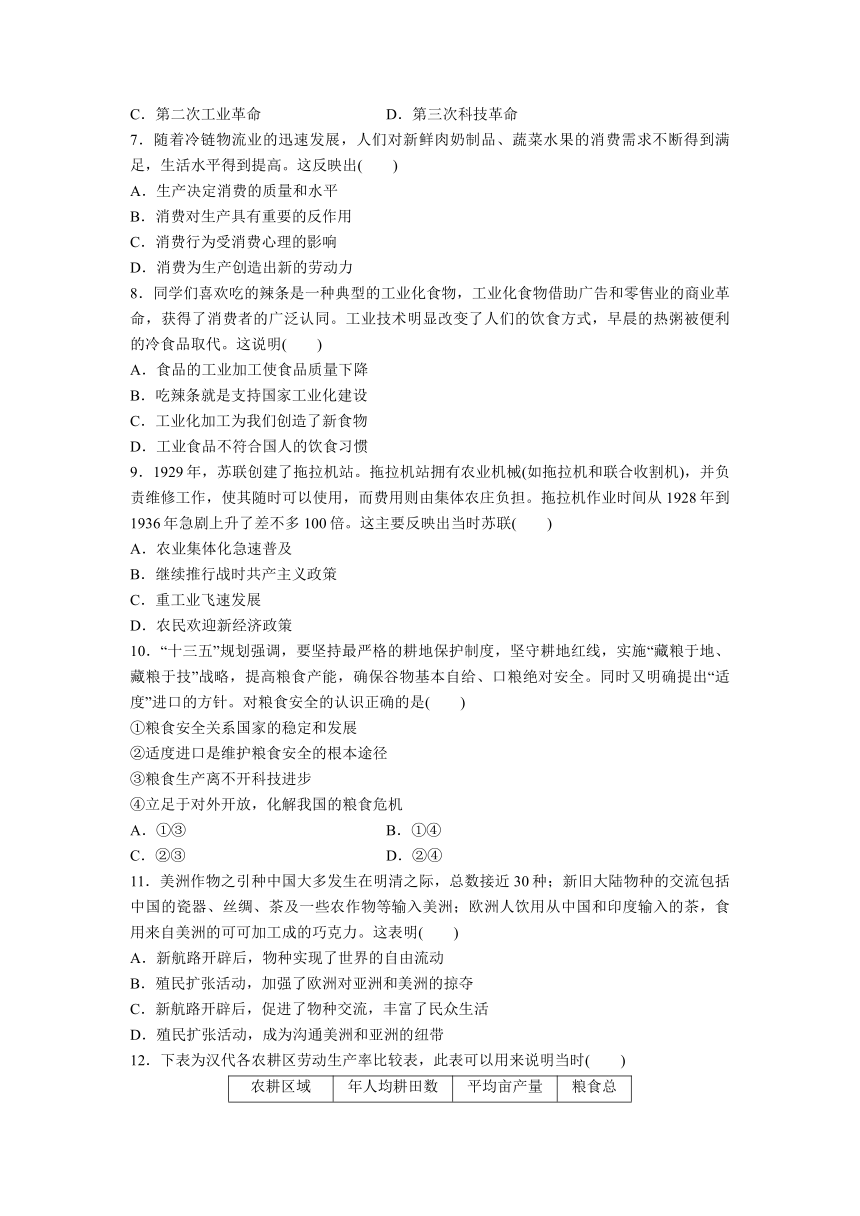

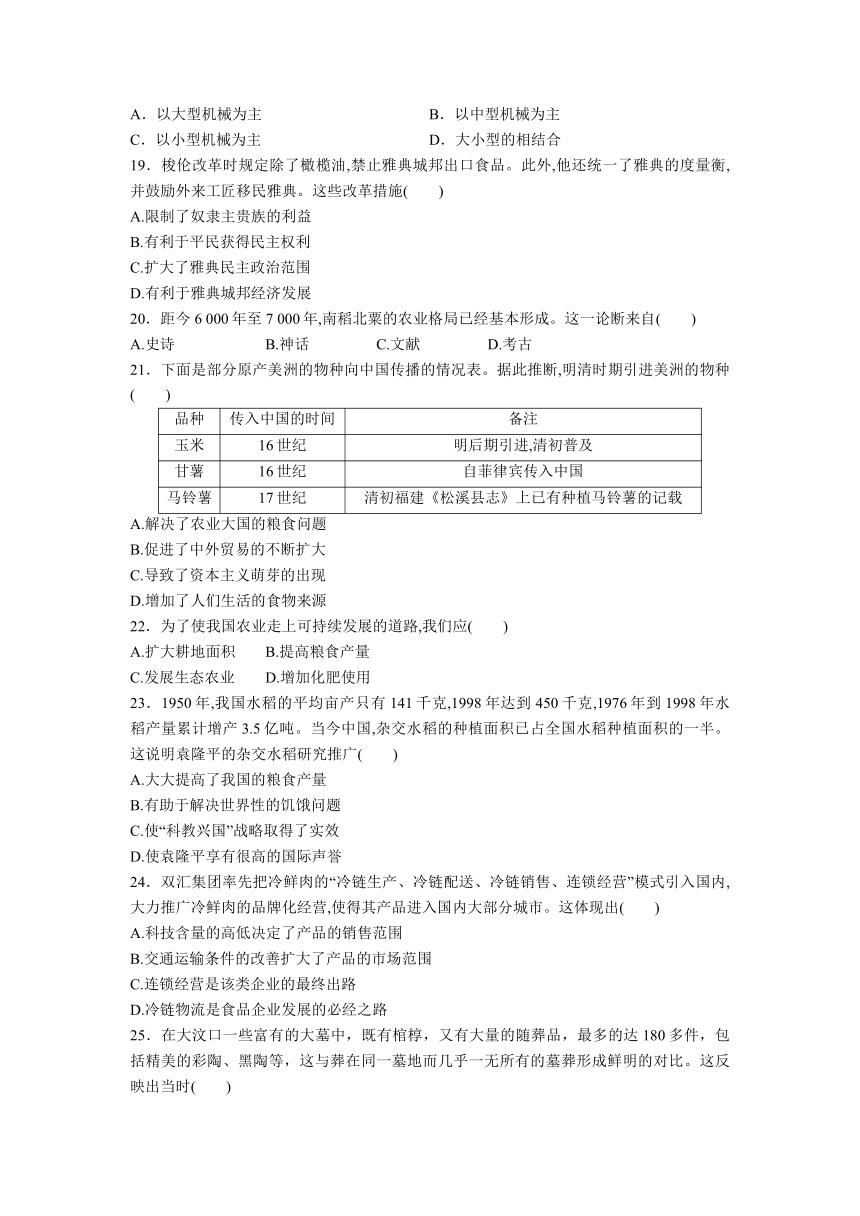

12.下表为汉代各农耕区劳动生产率比较表,此表可以用来说明当时( )

农耕区域

年人均耕田数

平均亩产量

粮食总

收入量

南方农耕区

23小亩

1.37石

32石

中原农耕区

30小亩

1.5石

45石

西北农垦区

74小亩

0.4石

29石

A.南方地区田庄经济发展迅速

B.西北地区土地集中现象严重

C.中原地区精耕细作技术领先

D.地理环境决定农业生产水平

13.古代中国与古埃及、古巴比伦、古印度并称四大文明古国。孕育这四大文明的相同地理因素是( )

A.海洋 B.沙漠

C.山地 D.大河流域

14.据考证,在江苏高邮龙虬庄、河南舞阳贾湖、山东龙山文化等遗址中均发现了稻谷的遗存,浙江河姆渡遗址出土的“干栏式”粮仓(仓中还剩有稻谷)是至今发现的南方最早的储粮设施。这说明当时( )

A.水稻栽培技术已相当成熟

B.水稻是最主要的粮食作物

C.浙江地区的水稻产量最高

D.水稻广泛种植并有了剩余

15.下列有关我国原始农业起源的表述,不正确的是( )

A.由采集经济向种植经济发展而来

B.是世界上最早培植粟和水稻的国家之一

C.北方以旱地的粟麦生产为主

D.由黄河流域向长江流域发展而来

16.有学者指出:作为对人类最重要献礼之一的马铃薯,最初其实是颇低贱的食物,根本不受投资者青睐。一系列的战争、饥荒替马铃薯打入欧洲,打开了一个更大更长久的开口。下列表述正确的是( )

①马铃薯原产于美洲 ②马铃薯由葡萄牙人带回欧洲 ③马铃薯的“发现”得益于新航路的开辟 ④马铃薯等作物的传播一定意义上也是一次文明的链接

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

17.1982-1984年撒哈拉以南的非洲发生严重旱灾,因旱灾死于饥饿的人口逾百万,直接受到饥饿威胁的人口达3 000 多万,为解决上述问题,国际社会成立了( )

A.非洲国家联盟

B.阿拉伯国家联盟

C.联合国粮食及农业组织

D.中非合作论坛

18.美国自20世纪40年代就基本实现农业机械化,是农业机械化程度最高的国家之一。美国农业机械化最突出的特点是( )

A.以大型机械为主 B.以中型机械为主

C.以小型机械为主 D.大小型的相结合

19.梭伦改革时规定除了橄榄油,禁止雅典城邦出口食品。此外,他还统一了雅典的度量衡,并鼓励外来工匠移民雅典。这些改革措施( )

A.限制了奴隶主贵族的利益

B.有利于平民获得民主权利

C.扩大了雅典民主政治范围

D.有利于雅典城邦经济发展

20.距今6 000年至7 000年,南稻北粟的农业格局已经基本形成。这一论断来自( )

A.史诗 B.神话 C.文献 D.考古

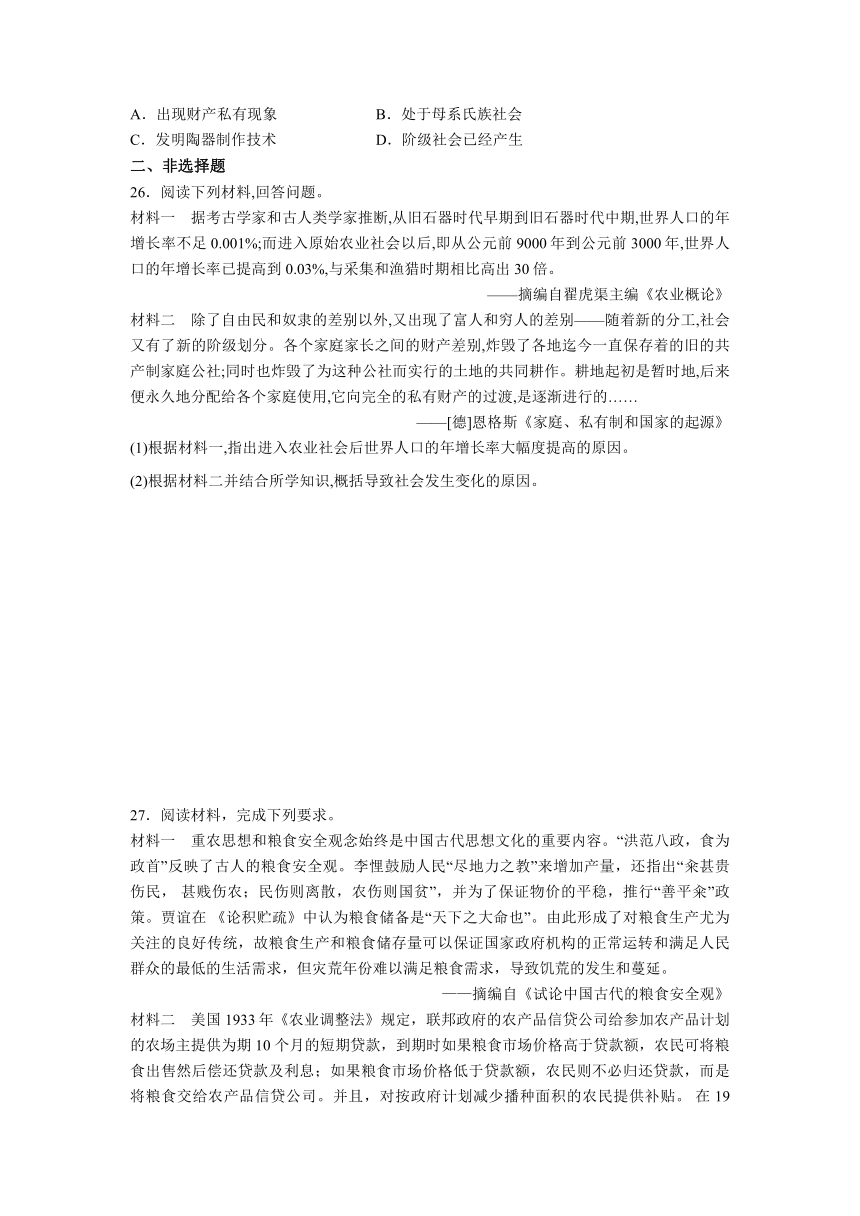

21.下面是部分原产美洲的物种向中国传播的情况表。据此推断,明清时期引进美洲的物种( )

品种

传入中国的时间

备注

玉米

16世纪

明后期引进,清初普及

甘薯

16世纪

自菲律宾传入中国

马铃薯

17世纪

清初福建《松溪县志》上已有种植马铃薯的记载

A.解决了农业大国的粮食问题

B.促进了中外贸易的不断扩大

C.导致了资本主义萌芽的出现

D.增加了人们生活的食物来源

22.为了使我国农业走上可持续发展的道路,我们应( )

A.扩大耕地面积 B.提高粮食产量

C.发展生态农业 D.增加化肥使用

23.1950年,我国水稻的平均亩产只有141千克,1998年达到450千克,1976年到1998年水稻产量累计增产3.5亿吨。当今中国,杂交水稻的种植面积已占全国水稻种植面积的一半。这说明袁隆平的杂交水稻研究推广( )

A.大大提高了我国的粮食产量

B.有助于解决世界性的饥饿问题

C.使“科教兴国”战略取得了实效

D.使袁隆平享有很高的国际声誉

24.双汇集团率先把冷鲜肉的“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式引入国内,大力推广冷鲜肉的品牌化经营,使得其产品进入国内大部分城市。这体现出( )

A.科技含量的高低决定了产品的销售范围

B.交通运输条件的改善扩大了产品的市场范围

C.连锁经营是该类企业的最终出路

D.冷链物流是食品企业发展的必经之路

25.在大汶口一些富有的大墓中,既有棺椁,又有大量的随葬品,最多的达180多件,包括精美的彩陶、黑陶等,这与葬在同一墓地而几乎一无所有的墓葬形成鲜明的对比。这反映出当时( )

A.出现财产私有现象 B.处于母系氏族社会

C.发明陶器制作技术 D.阶级社会已经产生

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 据考古学家和古人类学家推断,从旧石器时代早期到旧石器时代中期,世界人口的年增长率不足0.001%;而进入原始农业社会以后,即从公元前9000年到公元前3000年,世界人口的年增长率已提高到0.03%,与采集和渔猎时期相比高出30倍。

——摘编自翟虎渠主编《农业概论》

材料二 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——[德]恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

(1)根据材料一,指出进入农业社会后世界人口的年增长率大幅度提高的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括导致社会发生变化的原因。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一 重农思想和粮食安全观念始终是中国古代思想文化的重要内容。“洪范八政,食为政首”反映了古人的粮食安全观。李悝鼓励人民“尽地力之教”来增加产量,还指出“籴甚贵伤民, 甚贱伤农;民伤则离散,农伤则国贫”,并为了保证物价的平稳,推行“善平籴”政策。贾谊在 《论积贮疏》中认为粮食储备是“天下之大命也”。由此形成了对粮食生产尤为关注的良好传统,故粮食生产和粮食储存量可以保证国家政府机构的正常运转和满足人民群众的最低的生活需求,但灾荒年份难以满足粮食需求,导致饥荒的发生和蔓延。

——摘编自《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 美国1933年《农业调整法》规定,联邦政府的农产品信贷公司给参加农产品计划的农场主提供为期 10 个月的短期贷款,到期时如果粮食市场价格高于贷款额,农民可将粮食出售然后偿还贷款及利息;如果粮食市场价格低于贷款额,农民则不必归还贷款,而是将粮食交给农产品信贷公司。并且,对按政府计划减少播种面积的农民提供补贴。 在19 745万公顷的广袤耕地之上,美国农业形成了产业发展商品化、生产分工专门化、生产方式高新技术化等特点,成为现代化大农业的样板。纵观美国农业百余年来的发展历程,政府的各种扶持政策显然起到了关键作用。

——摘编自《美国是如何炼成“粮食帝国”的》

(1)根据材料一、二,指出中国古代和美国维护粮食安全举措的相似之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代和美国农业政策效果的差异并分析原因。

28.阅读材料,回答下列问题。

材料一 19世纪末20世纪初的美国食品掺假尤为严重。1901年,西奥多·罗斯福担任美国总统,他主张积极干预食品药品中存在的问题。社会上兴起了一场以中产阶级为主,有各阶级广泛参与的社会进步运动,新闻媒体发动了“'黑幕揭发”运动,食品药品行业是其关注的重要对象。这些运动不仅给罗斯福总统提供了强大的支持,而且唤醒了广大的民众,最终加速了《纯净食品法》的出台,开启了美国食品监管的“联邦化”序幕。

材料二 19世纪后期,一些疾病随海外贸易传入中国。为防止大规模的传染病流行,20世纪20—30年代,主要商埠开展了一定的公共卫生管理工作。例如上海公共租界的工部局仿照英国,成立公共卫生处,逐步制定了一系列食品卫生法规,并建立了公众投诉制度。但只是在少数城市,如上海、广州、汉口等,才进行了专门性的食品卫生管理。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国《纯净食品法》成功出台的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较20世纪初中、美两国的食品安全管理。

答案

一、选择题

1.D

【解析】

由材料“垦耕、耙劳、播种、锄治、粪壤、灌溉”可见古代中国农业生产精耕细作的特点,故选D项;A、B、C三项表述均与材料主旨不符,排除。

2.A

【解析】

促使人类从早期游徙不定到定居生活转变的是原始农业的出现和发展,谷物种植是原始农业的主要表现,故A项正确;房屋建造是人类定居生活的表现之一,但不具有决定意义,故B项错误;陶器制作是原始手工业的表现,牲畜饲养是原始畜牧业的表现,故C、D两项错误。

3.D

【解析】

1500年前物种交流缓慢,1500年后出现跨越地球的物种移植,充分肯定了新航路开辟的作用,故D项正确;A、B两项与史实不符,排除;材料所反映的是物种的交流,并没有反映出对全球生态平衡的影响,故C项错误。

4.D

【解析】

根据题干可知,新航路开辟后,东西方贸易加强,美洲饮食传入,胡椒由贵族餐桌走向普通民众,取而代之的是蔗糖、巧克力、茶叶和烟草,反映了在当时的欧洲,食物的使用体现了社会等级的区分,故D项正确。

5.D

【解析】

根据材料“新航路开辟之后,出现一场东半球与西半球之间生物、农作物”并结合所学可知,新航路开辟后东西半球的农作物交流的表现有马铃薯、玉米等农作物传遍世界,①正确;据所学知识可知,世界市场完全形成是在第二次工业革命时期,②错误;由“传染病、甚至思想观念的突发性交流”可知,病毒的传播使美洲面临灭顶之灾,③正确;马铃薯、玉米等农作物的引进为明清经济带来活力,④正确。故D项正确。

6.C

【解析】

由题干信息“最早”“化学添加剂”并结合所学可知,第二次工业革命时期化学工业的建立带来的结果,故C正确; A、B两项时期没有出现化学添加剂,应排除;D项不符合“最早”,应排除。

7.A

【解析】

“冷链物流业的迅速发展”属于生产,“人们对新鲜肉奶制品、蔬菜水果的消费需求不断得到满足,生活水平得到提高”是消费,因此材料说明的是生产决定消费的质量和水平,故答案选A。B、C、D与题意无关,故排除。

8.C

【解析】

根据材料“工业化食物借助广告和零售业的商业革命,获得了消费者的广泛认同。工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代”等信息可知,工业化加工为我们创造了新食物,C正确。

9.A

【解析】

苏联从1929年开始进行大规模农业集体化活动,材料中“费用则由集体农庄负担”说明农业集体化迅速发展和普及,故A正确;B是1921年宣布结束,故B错误;材料没有说明重工业发展的信息,故C错误;新经济政策是1928年废止,故D错误。

10.A

【解析】

农业是国民经济的基础,粮食是基础的基础,粮食安全关系国家的稳定和发展,故要推动科技进步,提高土地产出率,确保粮食安全,①③符合题意;我国经济发展应该坚持独立自主、自力更生的原则,把基点放在本国力量上,②④是错误的。故本题答案选A。

11.C

【解析】

材料不仅反映了物种的交流,还反映了瓷器、丝绸的交流,故A项错误;材料强调新航路的开辟对亚、欧、美洲物种交流的影响,并非强调欧洲的殖民扩张活动,故B、D项错误;新航路开辟后,新旧大陆的物种交流变多,体现出新航路的开辟促进了世界物种交流,丰富了世界各地人民的生活,故C项正确。

12.C

【解析】

由表格内容可知中原农耕区的平均亩产量最高,领先于南方农耕区和西北农垦区,说明中原地区的农业耕作技术领先,故选C项;材料内容无法体现南方地区田庄经济发展的内容,排除A项;材料只能体现西北农垦区的农业生产情况,无法体现其土地兼并现象,排除B项;地理环境对农业生产水平有影响,但“决定”的说法过于绝对,排除D项。

13.D

【解析】

结合所学可知,古代中国文明产生于黄河、长江流域;古印度文明起源于印度河流域;古埃及文明起源于尼罗河流域;古巴比伦文明起源于两河流域;所以孕育这四大文明的相同地理因素是大河流域,D选项正确。

14.D

【解析】

根据材料涉及的区域:江苏、河南、山东、浙江等地均发现了稻谷的遗存可得出水稻广泛种植,根据材料中“浙江河姆渡遗址出土的‘干栏式’粮仓(仓中还剩有稻谷)是至今发现的南方最早的储粮设施”可知当时水稻有了剩余,故D项正确。

15.D

【解析】

我国的原始农业是在黄河流域和长江流域分别形成规模,没有先后之分,故选D项;根据所学知识可知,我国原始农业是由采集经济向种植经济发展而来,我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,我国北方以旱地的粟麦生产为主,A、B、C三项说法均正确,不符合题意。

16.C

【解析】

马铃薯原产于美洲,而最早发现美洲的哥伦布是在西班牙王室的支持下进行航海的,故排除②,故选C项。

17.C

【解析】

联合国粮食与农业组织是促进世界经济发展并保证人类免于饥饿的国际组织,故选C项;A、B、D三项均与题干材料无关。

18.A

【解析】

美国农业机械以大型为主;法国以中型为主;日本以小型为主;中国的个体农户主要使用小型农业机械,大型农场则普遍采用大型农业机械,故选A项。

19.D

【解析】

依据材料可知,梭伦改革时禁止城邦内除橄榄油之外的其他食品等物资外流,同时还制定了统一的度量衡,这有利于商品贸易的发展,鼓励外来工匠移民雅典促进了雅典的繁荣,因此这些改革措施有利于促进城邦经济的发展,故D项正确。

20.D

【解析】

距今6 000年至7 000年,南稻北粟的农业格局的基本形成,是通过考古发现的河姆渡遗址和半坡遗址的农作物种子得出的结论,故D项正确。

21.D

【解析】

材料体现的是新航路开辟后美洲的高产作物引入中国,弥补了粮食产量的不足,增加了食物来源,促进了人口增长,D项正确。

22.C

【解析】

注意题干中的关键词“可持续发展的道路”,单纯地扩大耕地面积、提高粮食产量、增加化肥使用,均不是农业可持续发展的正确路径,发展生态农业才是正确路径,故C项正确。

23.A

【解析】

材料表明杂交水稻的推广大大提高了我国的粮食产量,故A项正确。其他三项在材料中没有涉及,故排除。

24.B

【解析】

肉类从生产到销售需要保证质量,而低温是保质的重要条件;冷链配送、冷料销售等靠的是先进的运输工具,因此交通运输条件的改善扩大了产品的市场范围,故B项正确。

25.A

【解析】

大汶口文化墓葬品差距明显,说明社会贫富分化,出现了财产私有现象,故选A项;母系氏族社会,由于生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享,不会出现此类现象,且此时的大汶口文化处于父系氏族社会,排除B项;陶器的出现,标志着新石器时代的开端,大汶口文化时期早就发明了陶器,排除C项;材料中不涉及阶级社会,排除D项。

二、非选择题

26.(1)原因:农业、畜牧业的产生,增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口增长。

(2)原因:生产力的发展,产品有了剩余,氏族内部出现了财富分化;农业和畜牧业的出现,使得男女地位出现变化;氏族内部私有观念的产生,阶级的出现。

27. (1)相似:政府干预和扶持;建立粮食收购与储备制度;稳定粮价;调动农民的生产积极性。

(2)差异:中国古代农业政策的实际效果有限,饥荒和社会动乱不断;美国渡过了经济危机,粮食满足需求并大量出口。原因:中国古代是小农经济,精耕细作,单纯增加粮食储备;美国是集约化、高新技术化的现代农业,粮食生产和储备与市场有效结合。

28.(1)原因:总统重视;新闻媒体推动;社会各界参与;相对完善的民主法制体制等。

(2)同:法制方式;取得一定成效。

异:美国是独立的民主国家,中国是半殖民地半封建社会;美国是联邦政府积极干预,中国是地方性质的;美国是各阶层共同参与,中国主要是外部力量的推动;美国制定了全国性质的法律,效果更为显著,中国则是局部性的,效果不佳等。

一、选择题

1.元朝王祯在《农书》中提出农业生产包括垦耕、耙劳、播种、锄治、粪壤、灌溉、收获等活动。这表明我国古代农业的特点是( )

A.注重农时 B.因地制宜

C.男耕女织 D.精耕细作

2.回顾人类从早期游徙不定到定居生活的转变过程,最具决定性意义的一步是( )

A.谷物种植 B.房屋建造

C.陶器制作 D.牲畜饲养

3.《全球通史》中写道:“除了少数无关紧要的例外,凡是今天得到利用的动植物都是由史前时期世界各地区的人们驯化出来的。它们从各自发源地向外的传播一直缓慢地进行到1500年;这时,它们开始由横跨地球的人们在各大陆中间来回移植。”材料表明( )

A.地理大发现开启了物种间的流动

B.1500年以来,动植物的迁移趋缓

C.近代以来,全球生态平衡被打破

D.新航路的开辟推动了物种的交流

4.16世纪后,欧洲市场上的胡椒供应量比14世纪中叶充足很多,其价格下降走上更多寻常人家的餐桌,不再受到贵族的青睐,取而代之的是蔗糖、巧克力、茶叶和烟草,这说明( )

A.价格革命催生了洲际物种的交流

B.新航路的开辟削弱了贵族的地位

C.欧洲贵族全面接受了美洲饮食文化

D.食物被赋予了区分社会等级的功能

5.新航路开辟之后,出现一场东半球与西半球之间生物、农作物、人种(包括黑奴)文化、传染病、甚至思想观念的突发性交流,被称为“哥伦布大交换”。其表现有( )

①马铃薯、玉米等农作物传遍世界

②世界市场形成,贸易遍布全世界

③病毒的传播使美洲面临灭顶之灾

④新物种引进为明清经济带来活力

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

6.从三聚氰胺事件的重击、瘦肉精事件的炸雷、上海染色馒头的喧闹,到如今的塑化剂事件,食品安全问题已经成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现最早可以追溯到( )

A.新航路的开辟 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.第三次科技革命

7.随着冷链物流业的迅速发展,人们对新鲜肉奶制品、蔬菜水果的消费需求不断得到满足,生活水平得到提高。这反映出( )

A.生产决定消费的质量和水平

B.消费对生产具有重要的反作用

C.消费行为受消费心理的影响

D.消费为生产创造出新的劳动力

8.同学们喜欢吃的辣条是一种典型的工业化食物,工业化食物借助广告和零售业的商业革命,获得了消费者的广泛认同。工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代。这说明( )

A.食品的工业加工使食品质量下降

B.吃辣条就是支持国家工业化建设

C.工业化加工为我们创造了新食物

D.工业食品不符合国人的饮食习惯

9.1929年,苏联创建了拖拉机站。拖拉机站拥有农业机械(如拖拉机和联合收割机),并负责维修工作,使其随时可以使用,而费用则由集体农庄负担。拖拉机作业时间从1928年到1936年急剧上升了差不多100倍。这主要反映出当时苏联( )

A.农业集体化急速普及

B.继续推行战时共产主义政策

C.重工业飞速发展

D.农民欢迎新经济政策

10.“十三五”规划强调,要坚持最严格的耕地保护制度,坚守耕地红线,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,提高粮食产能,确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时又明确提出“适度”进口的方针。对粮食安全的认识正确的是( )

①粮食安全关系国家的稳定和发展

②适度进口是维护粮食安全的根本途径

③粮食生产离不开科技进步

④立足于对外开放,化解我国的粮食危机

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

11.美洲作物之引种中国大多发生在明清之际,总数接近30种;新旧大陆物种的交流包括中国的瓷器、丝绸、茶及一些农作物等输入美洲;欧洲人饮用从中国和印度输入的茶,食用来自美洲的可可加工成的巧克力。这表明( )

A.新航路开辟后,物种实现了世界的自由流动

B.殖民扩张活动,加强了欧洲对亚洲和美洲的掠夺

C.新航路开辟后,促进了物种交流,丰富了民众生活

D.殖民扩张活动,成为沟通美洲和亚洲的纽带

12.下表为汉代各农耕区劳动生产率比较表,此表可以用来说明当时( )

农耕区域

年人均耕田数

平均亩产量

粮食总

收入量

南方农耕区

23小亩

1.37石

32石

中原农耕区

30小亩

1.5石

45石

西北农垦区

74小亩

0.4石

29石

A.南方地区田庄经济发展迅速

B.西北地区土地集中现象严重

C.中原地区精耕细作技术领先

D.地理环境决定农业生产水平

13.古代中国与古埃及、古巴比伦、古印度并称四大文明古国。孕育这四大文明的相同地理因素是( )

A.海洋 B.沙漠

C.山地 D.大河流域

14.据考证,在江苏高邮龙虬庄、河南舞阳贾湖、山东龙山文化等遗址中均发现了稻谷的遗存,浙江河姆渡遗址出土的“干栏式”粮仓(仓中还剩有稻谷)是至今发现的南方最早的储粮设施。这说明当时( )

A.水稻栽培技术已相当成熟

B.水稻是最主要的粮食作物

C.浙江地区的水稻产量最高

D.水稻广泛种植并有了剩余

15.下列有关我国原始农业起源的表述,不正确的是( )

A.由采集经济向种植经济发展而来

B.是世界上最早培植粟和水稻的国家之一

C.北方以旱地的粟麦生产为主

D.由黄河流域向长江流域发展而来

16.有学者指出:作为对人类最重要献礼之一的马铃薯,最初其实是颇低贱的食物,根本不受投资者青睐。一系列的战争、饥荒替马铃薯打入欧洲,打开了一个更大更长久的开口。下列表述正确的是( )

①马铃薯原产于美洲 ②马铃薯由葡萄牙人带回欧洲 ③马铃薯的“发现”得益于新航路的开辟 ④马铃薯等作物的传播一定意义上也是一次文明的链接

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

17.1982-1984年撒哈拉以南的非洲发生严重旱灾,因旱灾死于饥饿的人口逾百万,直接受到饥饿威胁的人口达3 000 多万,为解决上述问题,国际社会成立了( )

A.非洲国家联盟

B.阿拉伯国家联盟

C.联合国粮食及农业组织

D.中非合作论坛

18.美国自20世纪40年代就基本实现农业机械化,是农业机械化程度最高的国家之一。美国农业机械化最突出的特点是( )

A.以大型机械为主 B.以中型机械为主

C.以小型机械为主 D.大小型的相结合

19.梭伦改革时规定除了橄榄油,禁止雅典城邦出口食品。此外,他还统一了雅典的度量衡,并鼓励外来工匠移民雅典。这些改革措施( )

A.限制了奴隶主贵族的利益

B.有利于平民获得民主权利

C.扩大了雅典民主政治范围

D.有利于雅典城邦经济发展

20.距今6 000年至7 000年,南稻北粟的农业格局已经基本形成。这一论断来自( )

A.史诗 B.神话 C.文献 D.考古

21.下面是部分原产美洲的物种向中国传播的情况表。据此推断,明清时期引进美洲的物种( )

品种

传入中国的时间

备注

玉米

16世纪

明后期引进,清初普及

甘薯

16世纪

自菲律宾传入中国

马铃薯

17世纪

清初福建《松溪县志》上已有种植马铃薯的记载

A.解决了农业大国的粮食问题

B.促进了中外贸易的不断扩大

C.导致了资本主义萌芽的出现

D.增加了人们生活的食物来源

22.为了使我国农业走上可持续发展的道路,我们应( )

A.扩大耕地面积 B.提高粮食产量

C.发展生态农业 D.增加化肥使用

23.1950年,我国水稻的平均亩产只有141千克,1998年达到450千克,1976年到1998年水稻产量累计增产3.5亿吨。当今中国,杂交水稻的种植面积已占全国水稻种植面积的一半。这说明袁隆平的杂交水稻研究推广( )

A.大大提高了我国的粮食产量

B.有助于解决世界性的饥饿问题

C.使“科教兴国”战略取得了实效

D.使袁隆平享有很高的国际声誉

24.双汇集团率先把冷鲜肉的“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式引入国内,大力推广冷鲜肉的品牌化经营,使得其产品进入国内大部分城市。这体现出( )

A.科技含量的高低决定了产品的销售范围

B.交通运输条件的改善扩大了产品的市场范围

C.连锁经营是该类企业的最终出路

D.冷链物流是食品企业发展的必经之路

25.在大汶口一些富有的大墓中,既有棺椁,又有大量的随葬品,最多的达180多件,包括精美的彩陶、黑陶等,这与葬在同一墓地而几乎一无所有的墓葬形成鲜明的对比。这反映出当时( )

A.出现财产私有现象 B.处于母系氏族社会

C.发明陶器制作技术 D.阶级社会已经产生

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 据考古学家和古人类学家推断,从旧石器时代早期到旧石器时代中期,世界人口的年增长率不足0.001%;而进入原始农业社会以后,即从公元前9000年到公元前3000年,世界人口的年增长率已提高到0.03%,与采集和渔猎时期相比高出30倍。

——摘编自翟虎渠主编《农业概论》

材料二 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——[德]恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

(1)根据材料一,指出进入农业社会后世界人口的年增长率大幅度提高的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括导致社会发生变化的原因。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一 重农思想和粮食安全观念始终是中国古代思想文化的重要内容。“洪范八政,食为政首”反映了古人的粮食安全观。李悝鼓励人民“尽地力之教”来增加产量,还指出“籴甚贵伤民, 甚贱伤农;民伤则离散,农伤则国贫”,并为了保证物价的平稳,推行“善平籴”政策。贾谊在 《论积贮疏》中认为粮食储备是“天下之大命也”。由此形成了对粮食生产尤为关注的良好传统,故粮食生产和粮食储存量可以保证国家政府机构的正常运转和满足人民群众的最低的生活需求,但灾荒年份难以满足粮食需求,导致饥荒的发生和蔓延。

——摘编自《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 美国1933年《农业调整法》规定,联邦政府的农产品信贷公司给参加农产品计划的农场主提供为期 10 个月的短期贷款,到期时如果粮食市场价格高于贷款额,农民可将粮食出售然后偿还贷款及利息;如果粮食市场价格低于贷款额,农民则不必归还贷款,而是将粮食交给农产品信贷公司。并且,对按政府计划减少播种面积的农民提供补贴。 在19 745万公顷的广袤耕地之上,美国农业形成了产业发展商品化、生产分工专门化、生产方式高新技术化等特点,成为现代化大农业的样板。纵观美国农业百余年来的发展历程,政府的各种扶持政策显然起到了关键作用。

——摘编自《美国是如何炼成“粮食帝国”的》

(1)根据材料一、二,指出中国古代和美国维护粮食安全举措的相似之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代和美国农业政策效果的差异并分析原因。

28.阅读材料,回答下列问题。

材料一 19世纪末20世纪初的美国食品掺假尤为严重。1901年,西奥多·罗斯福担任美国总统,他主张积极干预食品药品中存在的问题。社会上兴起了一场以中产阶级为主,有各阶级广泛参与的社会进步运动,新闻媒体发动了“'黑幕揭发”运动,食品药品行业是其关注的重要对象。这些运动不仅给罗斯福总统提供了强大的支持,而且唤醒了广大的民众,最终加速了《纯净食品法》的出台,开启了美国食品监管的“联邦化”序幕。

材料二 19世纪后期,一些疾病随海外贸易传入中国。为防止大规模的传染病流行,20世纪20—30年代,主要商埠开展了一定的公共卫生管理工作。例如上海公共租界的工部局仿照英国,成立公共卫生处,逐步制定了一系列食品卫生法规,并建立了公众投诉制度。但只是在少数城市,如上海、广州、汉口等,才进行了专门性的食品卫生管理。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国《纯净食品法》成功出台的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较20世纪初中、美两国的食品安全管理。

答案

一、选择题

1.D

【解析】

由材料“垦耕、耙劳、播种、锄治、粪壤、灌溉”可见古代中国农业生产精耕细作的特点,故选D项;A、B、C三项表述均与材料主旨不符,排除。

2.A

【解析】

促使人类从早期游徙不定到定居生活转变的是原始农业的出现和发展,谷物种植是原始农业的主要表现,故A项正确;房屋建造是人类定居生活的表现之一,但不具有决定意义,故B项错误;陶器制作是原始手工业的表现,牲畜饲养是原始畜牧业的表现,故C、D两项错误。

3.D

【解析】

1500年前物种交流缓慢,1500年后出现跨越地球的物种移植,充分肯定了新航路开辟的作用,故D项正确;A、B两项与史实不符,排除;材料所反映的是物种的交流,并没有反映出对全球生态平衡的影响,故C项错误。

4.D

【解析】

根据题干可知,新航路开辟后,东西方贸易加强,美洲饮食传入,胡椒由贵族餐桌走向普通民众,取而代之的是蔗糖、巧克力、茶叶和烟草,反映了在当时的欧洲,食物的使用体现了社会等级的区分,故D项正确。

5.D

【解析】

根据材料“新航路开辟之后,出现一场东半球与西半球之间生物、农作物”并结合所学可知,新航路开辟后东西半球的农作物交流的表现有马铃薯、玉米等农作物传遍世界,①正确;据所学知识可知,世界市场完全形成是在第二次工业革命时期,②错误;由“传染病、甚至思想观念的突发性交流”可知,病毒的传播使美洲面临灭顶之灾,③正确;马铃薯、玉米等农作物的引进为明清经济带来活力,④正确。故D项正确。

6.C

【解析】

由题干信息“最早”“化学添加剂”并结合所学可知,第二次工业革命时期化学工业的建立带来的结果,故C正确; A、B两项时期没有出现化学添加剂,应排除;D项不符合“最早”,应排除。

7.A

【解析】

“冷链物流业的迅速发展”属于生产,“人们对新鲜肉奶制品、蔬菜水果的消费需求不断得到满足,生活水平得到提高”是消费,因此材料说明的是生产决定消费的质量和水平,故答案选A。B、C、D与题意无关,故排除。

8.C

【解析】

根据材料“工业化食物借助广告和零售业的商业革命,获得了消费者的广泛认同。工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代”等信息可知,工业化加工为我们创造了新食物,C正确。

9.A

【解析】

苏联从1929年开始进行大规模农业集体化活动,材料中“费用则由集体农庄负担”说明农业集体化迅速发展和普及,故A正确;B是1921年宣布结束,故B错误;材料没有说明重工业发展的信息,故C错误;新经济政策是1928年废止,故D错误。

10.A

【解析】

农业是国民经济的基础,粮食是基础的基础,粮食安全关系国家的稳定和发展,故要推动科技进步,提高土地产出率,确保粮食安全,①③符合题意;我国经济发展应该坚持独立自主、自力更生的原则,把基点放在本国力量上,②④是错误的。故本题答案选A。

11.C

【解析】

材料不仅反映了物种的交流,还反映了瓷器、丝绸的交流,故A项错误;材料强调新航路的开辟对亚、欧、美洲物种交流的影响,并非强调欧洲的殖民扩张活动,故B、D项错误;新航路开辟后,新旧大陆的物种交流变多,体现出新航路的开辟促进了世界物种交流,丰富了世界各地人民的生活,故C项正确。

12.C

【解析】

由表格内容可知中原农耕区的平均亩产量最高,领先于南方农耕区和西北农垦区,说明中原地区的农业耕作技术领先,故选C项;材料内容无法体现南方地区田庄经济发展的内容,排除A项;材料只能体现西北农垦区的农业生产情况,无法体现其土地兼并现象,排除B项;地理环境对农业生产水平有影响,但“决定”的说法过于绝对,排除D项。

13.D

【解析】

结合所学可知,古代中国文明产生于黄河、长江流域;古印度文明起源于印度河流域;古埃及文明起源于尼罗河流域;古巴比伦文明起源于两河流域;所以孕育这四大文明的相同地理因素是大河流域,D选项正确。

14.D

【解析】

根据材料涉及的区域:江苏、河南、山东、浙江等地均发现了稻谷的遗存可得出水稻广泛种植,根据材料中“浙江河姆渡遗址出土的‘干栏式’粮仓(仓中还剩有稻谷)是至今发现的南方最早的储粮设施”可知当时水稻有了剩余,故D项正确。

15.D

【解析】

我国的原始农业是在黄河流域和长江流域分别形成规模,没有先后之分,故选D项;根据所学知识可知,我国原始农业是由采集经济向种植经济发展而来,我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,我国北方以旱地的粟麦生产为主,A、B、C三项说法均正确,不符合题意。

16.C

【解析】

马铃薯原产于美洲,而最早发现美洲的哥伦布是在西班牙王室的支持下进行航海的,故排除②,故选C项。

17.C

【解析】

联合国粮食与农业组织是促进世界经济发展并保证人类免于饥饿的国际组织,故选C项;A、B、D三项均与题干材料无关。

18.A

【解析】

美国农业机械以大型为主;法国以中型为主;日本以小型为主;中国的个体农户主要使用小型农业机械,大型农场则普遍采用大型农业机械,故选A项。

19.D

【解析】

依据材料可知,梭伦改革时禁止城邦内除橄榄油之外的其他食品等物资外流,同时还制定了统一的度量衡,这有利于商品贸易的发展,鼓励外来工匠移民雅典促进了雅典的繁荣,因此这些改革措施有利于促进城邦经济的发展,故D项正确。

20.D

【解析】

距今6 000年至7 000年,南稻北粟的农业格局的基本形成,是通过考古发现的河姆渡遗址和半坡遗址的农作物种子得出的结论,故D项正确。

21.D

【解析】

材料体现的是新航路开辟后美洲的高产作物引入中国,弥补了粮食产量的不足,增加了食物来源,促进了人口增长,D项正确。

22.C

【解析】

注意题干中的关键词“可持续发展的道路”,单纯地扩大耕地面积、提高粮食产量、增加化肥使用,均不是农业可持续发展的正确路径,发展生态农业才是正确路径,故C项正确。

23.A

【解析】

材料表明杂交水稻的推广大大提高了我国的粮食产量,故A项正确。其他三项在材料中没有涉及,故排除。

24.B

【解析】

肉类从生产到销售需要保证质量,而低温是保质的重要条件;冷链配送、冷料销售等靠的是先进的运输工具,因此交通运输条件的改善扩大了产品的市场范围,故B项正确。

25.A

【解析】

大汶口文化墓葬品差距明显,说明社会贫富分化,出现了财产私有现象,故选A项;母系氏族社会,由于生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享,不会出现此类现象,且此时的大汶口文化处于父系氏族社会,排除B项;陶器的出现,标志着新石器时代的开端,大汶口文化时期早就发明了陶器,排除C项;材料中不涉及阶级社会,排除D项。

二、非选择题

26.(1)原因:农业、畜牧业的产生,增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口增长。

(2)原因:生产力的发展,产品有了剩余,氏族内部出现了财富分化;农业和畜牧业的出现,使得男女地位出现变化;氏族内部私有观念的产生,阶级的出现。

27. (1)相似:政府干预和扶持;建立粮食收购与储备制度;稳定粮价;调动农民的生产积极性。

(2)差异:中国古代农业政策的实际效果有限,饥荒和社会动乱不断;美国渡过了经济危机,粮食满足需求并大量出口。原因:中国古代是小农经济,精耕细作,单纯增加粮食储备;美国是集约化、高新技术化的现代农业,粮食生产和储备与市场有效结合。

28.(1)原因:总统重视;新闻媒体推动;社会各界参与;相对完善的民主法制体制等。

(2)同:法制方式;取得一定成效。

异:美国是独立的民主国家,中国是半殖民地半封建社会;美国是联邦政府积极干预,中国是地方性质的;美国是各阶层共同参与,中国主要是外部力量的推动;美国制定了全国性质的法律,效果更为显著,中国则是局部性的,效果不佳等。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化