语文必修Ⅱ苏教版第二专题版块一《一个人的遭遇》课后训练

文档属性

| 名称 | 语文必修Ⅱ苏教版第二专题版块一《一个人的遭遇》课后训练 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-12 22:52:18 | ||

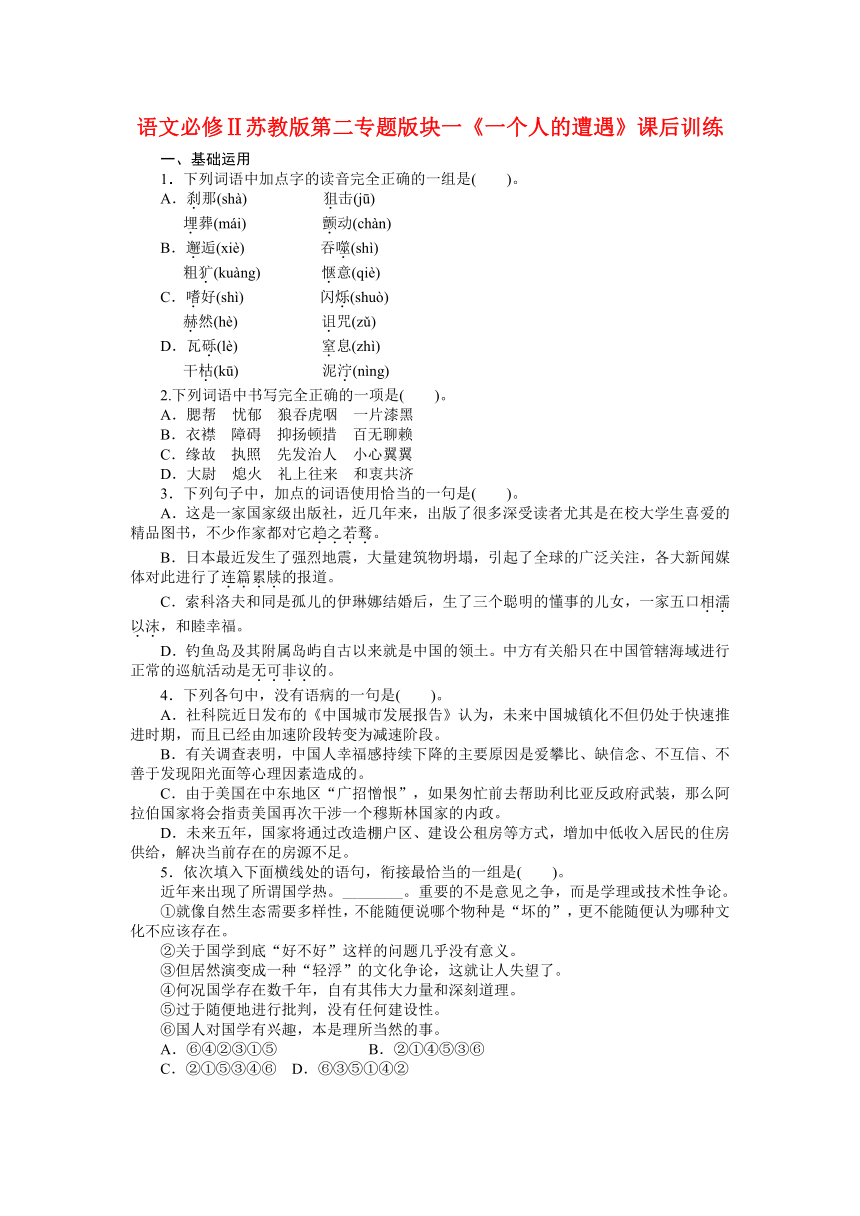

图片预览

文档简介

语文必修Ⅱ苏教版第二专题版块一《一个人的遭遇》课后训练

一、基础运用

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是( )。

A.刹那(shà) 狙击(jū)

埋葬(mái) 颤动(chàn)

B.邂逅(xiè) 吞噬(shì)

粗犷(kuàng) 惬意(qiè)

C.嗜好(shì) 闪烁(shuò)

赫然(hè) 诅咒(zǔ)

D.瓦砾(lè) 窒息(zhì)

干枯(kū) 泥泞(nìng)

2.下列词语中书写完全正确的一项是( )。

A.腮帮 忧郁 狼吞虎咽 一片漆黑

B.衣襟 障碍 抑扬顿措 百无聊赖

C.缘故 执照 先发治人 小心翼翼

D.大尉 熄火 礼上往来 和衷共济

3.下列句子中,加点的词语使用恰当的一句是( )。

A.这是一家国家级出版社,近几年来,出版了很多深受读者尤其是在校大学生喜爱的精品图书,不少作家都对它趋之若鹜。

B.日本最近发生了强烈地震,大量建筑物坍塌,引起了全球的广泛关注,各大新闻媒体对此进行了连篇累牍的报道。

C.索科洛夫和同是孤儿的伊琳娜结婚后,生了三个聪明的懂事的儿女,一家五口相濡以沫,和睦幸福。

D.钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土。中方有关船只在中国管辖海域进行正常的巡航活动是无可非议的。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )。

A.社科院近日发布的《中国城市发展报告》认为,未来中国城镇化不但仍处于快速推进时期,而且已经由加速阶段转变为减速阶段。

B.有关调查表明,中国人幸福感持续下降的主要原因是爱攀比、缺信念、不互信、不善于发现阳光面等心理因素造成的。

C.由于美国在中东地区“广招憎恨”,如果匆忙前去帮助利比亚反政府武装,那么阿拉伯国家将会指责美国再次干涉一个穆斯林国家的内政。

D.未来五年,国家将通过改造棚户区、建设公租房等方式,增加中低收入居民的住房供给,解决当前存在的房源不足。

5.依次填入下面横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )。

近年来出现了所谓国学热。________。重要的不是意见之争,而是学理或技术性争论。

①就像自然生态需要多样性,不能随便说哪个物种是“坏的”,更不能随便认为哪种文化不应该存在。

②关于国学到底“好不好”这样的问题几乎没有意义。

③但居然演变成一种“轻浮”的文化争论,这就让人失望了。

④何况国学存在数千年,自有其伟大力量和深刻道理。

⑤过于随便地进行批判,没有任何建设性。

⑥国人对国学有兴趣,本是理所当然的事。

A.⑥④②③①⑤ B.②①④⑤③⑥

C.②①⑤③④⑥ D.⑥③⑤①④②

二、阅读鉴赏

(2011·江西高考)阅读下面的文字,完成第6~9题。

晚 秋

[亚美尼亚]埃·格林

瓦萨卡在一所大学对面的网球场旁停下了脚步。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让他的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……

一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。两个身材姣好的姑娘从瓦萨卡的身边走了过去,飘过一阵沁人的香水的芳香。这样的姑娘瓦萨卡连想都不敢想,即使在年轻的时候,他也没敢奢望过,她们对他来说来自另一个世界。他和孤儿院长大的玛妮克结了婚。但那个曾经安安静静、勤快能干的玛妮克现在却好像换了个人,每天唠唠叨叨,不停地数落他,甚至连在床上也是一肚子怨气,所以他越来越不愿碰她的身体了。想到这儿,瓦萨卡感到了一阵良心的责备,仿佛侮辱了自己的妻子。毕竟他们一起忍受了失去第一个孩子的伤痛,后来又生育了一个女儿。最近玛妮克不幸伤了胳膊,肿得很厉害,大概是骨折了,他需要尽快筹到钱给玛妮克拍X光片和治疗……

瓦萨卡的心底一阵绝望。现在他就是在到处找工作,对他来说,时间非常紧迫,每一分钟都很重要!

以前不管怎么说他还能干粗活,当搬运工,可现在却得了疝气,粗活干不了了,可要治好疝气也得一大笔钱哪!

又是一阵略带凉意的微风吹了过来,一种像翠菊似的黄色小花随风摇动着小小的脑袋。瓦萨卡想起了自己的童年。那时他们家住在市中心,后来他们的房子被拆掉了,只得到了一点点少得可怜的补偿金。他和父母颠沛流离,几经辗转,最后才在邻近市郊的一个地方落下了脚,生活也随之落到了贫困线之下。

瓦萨卡低声骂了一句,两腿突然不听使唤地朝学校方向走了过去。是啊,他以前真的很喜欢学习,他可不像那个留级生梅鲁日。梅鲁日当年和他同桌,可现在这个梅鲁日已经是大富翁了……

一个穿着绿风衣的女人轻轻地碰了一下瓦萨卡,侧着身子从沿着人行道停着的两辆汽车间穿了过去,急着过马路。瓦萨卡迅速瞥了这个女人一眼:她也来自另一个世界。于是瓦萨卡把目光移到了别处。突然他被一阵刺耳的刹车声和令人恐怖的尖叫声吓得一哆嗦。他顺着声音望了过去,那个穿绿风衣的女人一动不动地躺在了一辆大客车的底下。第一个从汽车驾驶室跳出来的是已经吓得半死了的司机,随后乘客们也慌慌张张地从车上走了下来。有一个姑娘第一个跑到了躺在地上的女人跟前。她动作敏捷、手脚麻利地摘下受伤女人耳朵上那对亮闪闪的耳环,迅速放到自己的上衣兜里,然后大声地喊了起来:“快来人啊!快来人啊!”

瓦萨卡把这一切都清清楚楚地看在了眼里,他愤愤地骂了一声:“这条母狗!偷了人家的耳环,还像没事似的!”

突然,瓦萨卡发现了一个绿色的东西,就在左边,离他只有一二十米远。瓦萨卡仔细地打量了一下,好像是一个女式小包,崭新的,样式非常精巧。这个小包最有可能就是那个受伤的女人的。现在众人正要把那个女人抬起来。瓦萨卡的注意力现在已经不能集中了。他又要留意那个女人,又要留意这个包。这时候救护车开过来了,车上下来几个穿白大褂的救护人员,把受伤的女人放到救护车里拉走了。出事地点只剩下了一片发黑的血迹。

阳光照到了那个小包上,包上的小锁扣和装饰链在阳光下熠熠生辉。小包真漂亮,肯定价格不菲!它就这么神奇地被抛到了瓦萨卡的眼前,离他只有一二十步远……

瓦萨卡心里一阵紧张,他屏住呼吸,朝那个小包的方向走了过去。他刚走了两步,马上又停住了:他心怦怦跳地想等身后响起的脚步声走远。同时,他又忍不住朝那个小包的方向看了一眼,结果他惊恐地发现,一个体态臃肿、手里拿着公文包的中年男人快速地倒着两条腿,像跳舞似的径直朝小包走了过去,一把捡起小包,然后又像什么事也没发生似的朝着一个小花园的方向走去。

瓦萨卡心里一阵慌乱,额头上立刻渗出了汗珠。这简直就是当着他的面把他偷光了!

那个胖男人已经从瓦萨卡的视野中消失了,但他还站在原地发愣,眼睛呆呆地盯着一个地方。

但过了一会儿,瓦萨卡突然又感到了一阵轻松,如释重负。“我鬼迷心窍了,”他嘟囔了一句,“真是鬼迷心窍了……”

凉爽的秋风轻拂在他的脸上,他的呼吸也变得自如了。

他信步在街上,孤身一人,漫无目的。只是当他在不知不觉中来到了从前的老同学梅鲁日正在建的那个小独楼的工地上时,他才明白,其实他的双脚一直在朝这个他早就该来的地方走。

(选自《俄罗斯文艺》2009年第2期,有删改)

6.请指出小说开头画线部分景物描写的主要作用。

7.简要概括瓦萨卡发现小包后经历的心理变化过程。

8.小说的高潮是中年男人捡走了小包。如果这个人物没有出现,瓦萨卡会不会将小包据为己有?为什么?请结合全文说明理由。

9.下列对这篇小说的理解和分析,不恰当的两项是( )。

A.小说通过瓦萨卡对学校生活的回忆,引出了他与梅鲁日不同人生际遇的对比,揭示出社会的不公,为作品结尾作了铺垫。

B.“这条母狗!偷了人家的耳环,还像没事似的!”这段骂人的话语表明瓦萨卡从小缺乏教养。

C.小说中有关女式小包的细节描写,暗示了受伤女人的富有,也凸显了小包对瓦萨卡产生的心理冲击。

D.中年男人当着瓦萨卡的面拿走了小包,这种偷窃行为激怒了瓦萨卡,因为在瓦萨卡看来,那个小包本该属于自己。

E.小说的标题“晚秋”既是写实,又是象征,包含了耐人寻味的丰富意蕴,体现了作者独特的艺术匠心。

三、语言表达

10.给下面这则消息拟一个标题。(不超过22个字)

2011年2月16日,北京出台房地产“限购令”:对无法提供本市有效暂住证和连续5年(含5年)以上在本市缴纳社会保险或个人所得税纳税证明的非本市户籍居民家庭,暂停在本市向其售房。此前《北京市小客车数量调控暂行规定实施细则》中也有规定,持有北京工作居住证的外地人以及在京纳税5年以上且有纳税证明的外地人才有摇号资格。专家王振宇认为:“以‘户籍’为标准将人群加以区分,分别给予授权和准入,是行政调控的下下之策,且已到了违宪程度,构成了户籍歧视。”王振宇向国务院提交对上述两部规定的审查建议,他说,关于非京籍人员购车、买房的限制与禁止性的规定,与《中华人民共和国宪法》中关于中华人民共和国公民在法律面前人人平等的规定相违背,也不符合《中华人民共和国立法法》的相关规定。

答案

一、基础运用

1.C

解析:A项,“刹”应读“chàguǎnglì

2. A

解析:B项,“措”应为“挫”;C项,“治”应为“制”;D项,“上”应为“尚”。

3.D

解析:A项,趋之若鹜:像鸭子一样,成群地跑过去,多比喻许多人争着去追逐(不好的事物)。含贬义,感彩有误。B项,连篇累牍:感彩不当,形容篇幅过多,文辞冗长。多为贬义。C项,相濡以沫:比喻同处困难,相互救助。

4.C

解析:A项,关联词语使用错误,“不但……而且……”,应改为“虽然……但是……”。B项,结构混乱,“主要原因是……造成的”。 D项,成分残缺,缺少“解决”的宾语,应在“房源不足”后加“的问题”。

5.D

解析:第一步,确定首句。比较⑥②两句,其中第⑥句中的“有兴趣”跟“国学热”在内容上紧密相连,故选⑥。第二步,根据句子间的逻辑关系确定句序。第⑥句中的“本是”与第③句的“但”构成转折关系;第③句中的“‘轻浮’的文化争论”与第⑤句中的“随便地进行批判”在内容上紧密相连;而第①句是通过打比方的方法对第⑤句进行的解说;第①句与第④句构成递进关系。故选D。

二、阅读鉴赏

6.(1)反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉。(2)照应标题(或渲染气氛)。

解析:本题主要是考查分析环境描写的作用,“作用”类的题目解答是最具套路化的,首先看语句所在的位置,接着一般是从内容和结构两个方面来分析。内容上:小说开头部分对晚秋温暖晴和的自然环境的描写是为塑造人物服务的,在于反衬瓦萨卡心情烦闷,处境不好;结构上:起到渲染气氛的作用,推动情节发展,同时也点出“晚秋”的题意,起到照应题目的作用。

7.心动→紧张→惊恐→慌乱→失望→轻松

解析:本题着重于对人物心理过程的分析,要细读原文,找出瓦萨卡心理变化的关键词语。瓦萨卡处境艰难,发现小包后,“注意力现在已经不能集中了”,他的心里当然是“心动”;救护人员把受伤的女人放到救护车里拉走了,望着地上的小包,瓦萨卡心里一阵“紧张”;想拾起小包,又有顾忌,心绪矛盾,此时一个中年男人抢先朝小包走了过去,让瓦萨卡“惊恐”;小包被那中年男人捡走,瓦萨卡心里一阵“慌乱”;瓦萨卡站在原地发愣,眼睛呆呆地盯着一个地方,心里当然是“失望”;但过了一会儿,瓦萨卡突然又感到一阵“轻松”,如释重负。

8.(1)不会据为己有。理由:①瓦萨卡的性格使然;②瓦萨卡善良,即使对妻子不满也会自责;③瓦萨卡正直,当看到一个姑娘摘伤者耳环时愤愤不平;④瓦萨卡良知尚存,事后认为自己对小包有所企图是“鬼迷心窍”;⑤瓦萨卡能坚守道德底线,“双脚一直在朝这个他早就该来的地方走”,表明瓦萨卡即使有机会拾到小包也不会据为己有。

(2)会据为己有。理由:①瓦萨卡的性格及小说中的相关情境使然;②瓦萨卡贫病交加,急需钱解燃眉之急;③社会不公导致心理失衡:家庭遭遇拆迁而致贫,不会读书的同学成了有钱人;④周围没人为瓦萨卡摆脱窘境提供难得的机遇;⑤当中年男人拾走小包之后瓦萨卡认为是“把他偷光了”,表明瓦萨卡在心里已把小包视为己有。

解析:本题是探究性题目。解答此类题目,首先要看清题目要求探究的内容及所给的角度。小说的高潮是中年男人捡走小包。如果这个中年男人没有出现,那瓦萨卡是否会捡起小包,并据为己有?对于这个问题,确实存在两种可能性。考生选定一种可能之后,就应联系小说相关信息,特别是瓦萨卡前后的心理状况及其为人性格来进行阐述。回答时应紧扣文本,力求全面。

9.BD

解析:选项A联系小说的具体内容来讲,这个理解与分析是正确的。选项B由一句骂人的话语反映瓦萨卡从小缺乏教养的说法错误,瓦萨卡童年居住在城里,生活境况说得过去;他为人善良本分,只是因为社会不公导致家境破败,心理失衡,以致会口出秽语。选项C对于道具小包作用的分析是正确的。选项D对于情节的分析错误。中年男人当着瓦萨卡的面拿走了小包,使得“瓦萨卡心里一阵慌乱,额头上立刻渗出了汗珠”,但这并不意味着“激怒了瓦萨卡”,于文无据。选项E对于小说标题的分析是正确的,标题“晚秋”语带双关,既是写实,又是象征,包含了耐人寻味的丰富意蕴,体现了作者独特的艺术匠心。

三、语言表达

10.北京限购车、房涉嫌户籍歧视,专家建言国务院审查。

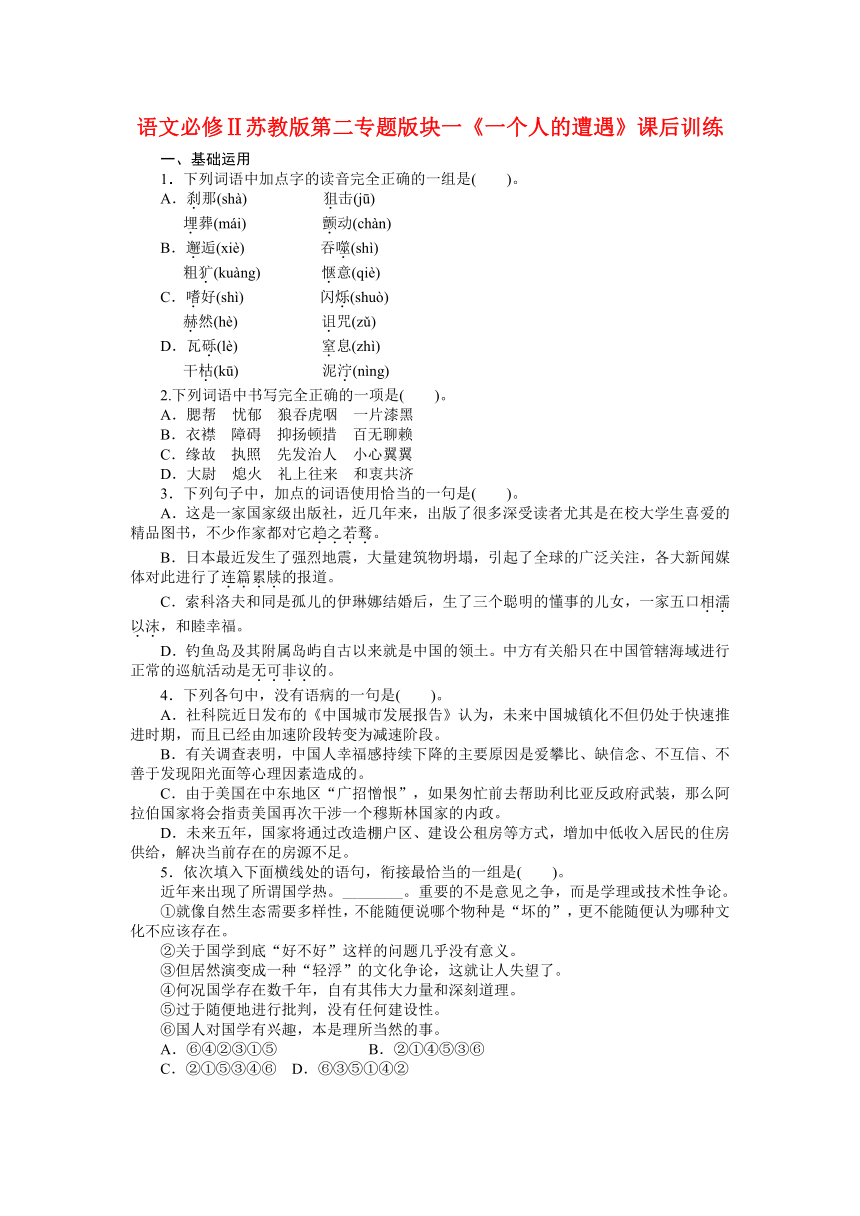

一、基础运用

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是( )。

A.刹那(shà) 狙击(jū)

埋葬(mái) 颤动(chàn)

B.邂逅(xiè) 吞噬(shì)

粗犷(kuàng) 惬意(qiè)

C.嗜好(shì) 闪烁(shuò)

赫然(hè) 诅咒(zǔ)

D.瓦砾(lè) 窒息(zhì)

干枯(kū) 泥泞(nìng)

2.下列词语中书写完全正确的一项是( )。

A.腮帮 忧郁 狼吞虎咽 一片漆黑

B.衣襟 障碍 抑扬顿措 百无聊赖

C.缘故 执照 先发治人 小心翼翼

D.大尉 熄火 礼上往来 和衷共济

3.下列句子中,加点的词语使用恰当的一句是( )。

A.这是一家国家级出版社,近几年来,出版了很多深受读者尤其是在校大学生喜爱的精品图书,不少作家都对它趋之若鹜。

B.日本最近发生了强烈地震,大量建筑物坍塌,引起了全球的广泛关注,各大新闻媒体对此进行了连篇累牍的报道。

C.索科洛夫和同是孤儿的伊琳娜结婚后,生了三个聪明的懂事的儿女,一家五口相濡以沫,和睦幸福。

D.钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土。中方有关船只在中国管辖海域进行正常的巡航活动是无可非议的。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )。

A.社科院近日发布的《中国城市发展报告》认为,未来中国城镇化不但仍处于快速推进时期,而且已经由加速阶段转变为减速阶段。

B.有关调查表明,中国人幸福感持续下降的主要原因是爱攀比、缺信念、不互信、不善于发现阳光面等心理因素造成的。

C.由于美国在中东地区“广招憎恨”,如果匆忙前去帮助利比亚反政府武装,那么阿拉伯国家将会指责美国再次干涉一个穆斯林国家的内政。

D.未来五年,国家将通过改造棚户区、建设公租房等方式,增加中低收入居民的住房供给,解决当前存在的房源不足。

5.依次填入下面横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )。

近年来出现了所谓国学热。________。重要的不是意见之争,而是学理或技术性争论。

①就像自然生态需要多样性,不能随便说哪个物种是“坏的”,更不能随便认为哪种文化不应该存在。

②关于国学到底“好不好”这样的问题几乎没有意义。

③但居然演变成一种“轻浮”的文化争论,这就让人失望了。

④何况国学存在数千年,自有其伟大力量和深刻道理。

⑤过于随便地进行批判,没有任何建设性。

⑥国人对国学有兴趣,本是理所当然的事。

A.⑥④②③①⑤ B.②①④⑤③⑥

C.②①⑤③④⑥ D.⑥③⑤①④②

二、阅读鉴赏

(2011·江西高考)阅读下面的文字,完成第6~9题。

晚 秋

[亚美尼亚]埃·格林

瓦萨卡在一所大学对面的网球场旁停下了脚步。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让他的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……

一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。两个身材姣好的姑娘从瓦萨卡的身边走了过去,飘过一阵沁人的香水的芳香。这样的姑娘瓦萨卡连想都不敢想,即使在年轻的时候,他也没敢奢望过,她们对他来说来自另一个世界。他和孤儿院长大的玛妮克结了婚。但那个曾经安安静静、勤快能干的玛妮克现在却好像换了个人,每天唠唠叨叨,不停地数落他,甚至连在床上也是一肚子怨气,所以他越来越不愿碰她的身体了。想到这儿,瓦萨卡感到了一阵良心的责备,仿佛侮辱了自己的妻子。毕竟他们一起忍受了失去第一个孩子的伤痛,后来又生育了一个女儿。最近玛妮克不幸伤了胳膊,肿得很厉害,大概是骨折了,他需要尽快筹到钱给玛妮克拍X光片和治疗……

瓦萨卡的心底一阵绝望。现在他就是在到处找工作,对他来说,时间非常紧迫,每一分钟都很重要!

以前不管怎么说他还能干粗活,当搬运工,可现在却得了疝气,粗活干不了了,可要治好疝气也得一大笔钱哪!

又是一阵略带凉意的微风吹了过来,一种像翠菊似的黄色小花随风摇动着小小的脑袋。瓦萨卡想起了自己的童年。那时他们家住在市中心,后来他们的房子被拆掉了,只得到了一点点少得可怜的补偿金。他和父母颠沛流离,几经辗转,最后才在邻近市郊的一个地方落下了脚,生活也随之落到了贫困线之下。

瓦萨卡低声骂了一句,两腿突然不听使唤地朝学校方向走了过去。是啊,他以前真的很喜欢学习,他可不像那个留级生梅鲁日。梅鲁日当年和他同桌,可现在这个梅鲁日已经是大富翁了……

一个穿着绿风衣的女人轻轻地碰了一下瓦萨卡,侧着身子从沿着人行道停着的两辆汽车间穿了过去,急着过马路。瓦萨卡迅速瞥了这个女人一眼:她也来自另一个世界。于是瓦萨卡把目光移到了别处。突然他被一阵刺耳的刹车声和令人恐怖的尖叫声吓得一哆嗦。他顺着声音望了过去,那个穿绿风衣的女人一动不动地躺在了一辆大客车的底下。第一个从汽车驾驶室跳出来的是已经吓得半死了的司机,随后乘客们也慌慌张张地从车上走了下来。有一个姑娘第一个跑到了躺在地上的女人跟前。她动作敏捷、手脚麻利地摘下受伤女人耳朵上那对亮闪闪的耳环,迅速放到自己的上衣兜里,然后大声地喊了起来:“快来人啊!快来人啊!”

瓦萨卡把这一切都清清楚楚地看在了眼里,他愤愤地骂了一声:“这条母狗!偷了人家的耳环,还像没事似的!”

突然,瓦萨卡发现了一个绿色的东西,就在左边,离他只有一二十米远。瓦萨卡仔细地打量了一下,好像是一个女式小包,崭新的,样式非常精巧。这个小包最有可能就是那个受伤的女人的。现在众人正要把那个女人抬起来。瓦萨卡的注意力现在已经不能集中了。他又要留意那个女人,又要留意这个包。这时候救护车开过来了,车上下来几个穿白大褂的救护人员,把受伤的女人放到救护车里拉走了。出事地点只剩下了一片发黑的血迹。

阳光照到了那个小包上,包上的小锁扣和装饰链在阳光下熠熠生辉。小包真漂亮,肯定价格不菲!它就这么神奇地被抛到了瓦萨卡的眼前,离他只有一二十步远……

瓦萨卡心里一阵紧张,他屏住呼吸,朝那个小包的方向走了过去。他刚走了两步,马上又停住了:他心怦怦跳地想等身后响起的脚步声走远。同时,他又忍不住朝那个小包的方向看了一眼,结果他惊恐地发现,一个体态臃肿、手里拿着公文包的中年男人快速地倒着两条腿,像跳舞似的径直朝小包走了过去,一把捡起小包,然后又像什么事也没发生似的朝着一个小花园的方向走去。

瓦萨卡心里一阵慌乱,额头上立刻渗出了汗珠。这简直就是当着他的面把他偷光了!

那个胖男人已经从瓦萨卡的视野中消失了,但他还站在原地发愣,眼睛呆呆地盯着一个地方。

但过了一会儿,瓦萨卡突然又感到了一阵轻松,如释重负。“我鬼迷心窍了,”他嘟囔了一句,“真是鬼迷心窍了……”

凉爽的秋风轻拂在他的脸上,他的呼吸也变得自如了。

他信步在街上,孤身一人,漫无目的。只是当他在不知不觉中来到了从前的老同学梅鲁日正在建的那个小独楼的工地上时,他才明白,其实他的双脚一直在朝这个他早就该来的地方走。

(选自《俄罗斯文艺》2009年第2期,有删改)

6.请指出小说开头画线部分景物描写的主要作用。

7.简要概括瓦萨卡发现小包后经历的心理变化过程。

8.小说的高潮是中年男人捡走了小包。如果这个人物没有出现,瓦萨卡会不会将小包据为己有?为什么?请结合全文说明理由。

9.下列对这篇小说的理解和分析,不恰当的两项是( )。

A.小说通过瓦萨卡对学校生活的回忆,引出了他与梅鲁日不同人生际遇的对比,揭示出社会的不公,为作品结尾作了铺垫。

B.“这条母狗!偷了人家的耳环,还像没事似的!”这段骂人的话语表明瓦萨卡从小缺乏教养。

C.小说中有关女式小包的细节描写,暗示了受伤女人的富有,也凸显了小包对瓦萨卡产生的心理冲击。

D.中年男人当着瓦萨卡的面拿走了小包,这种偷窃行为激怒了瓦萨卡,因为在瓦萨卡看来,那个小包本该属于自己。

E.小说的标题“晚秋”既是写实,又是象征,包含了耐人寻味的丰富意蕴,体现了作者独特的艺术匠心。

三、语言表达

10.给下面这则消息拟一个标题。(不超过22个字)

2011年2月16日,北京出台房地产“限购令”:对无法提供本市有效暂住证和连续5年(含5年)以上在本市缴纳社会保险或个人所得税纳税证明的非本市户籍居民家庭,暂停在本市向其售房。此前《北京市小客车数量调控暂行规定实施细则》中也有规定,持有北京工作居住证的外地人以及在京纳税5年以上且有纳税证明的外地人才有摇号资格。专家王振宇认为:“以‘户籍’为标准将人群加以区分,分别给予授权和准入,是行政调控的下下之策,且已到了违宪程度,构成了户籍歧视。”王振宇向国务院提交对上述两部规定的审查建议,他说,关于非京籍人员购车、买房的限制与禁止性的规定,与《中华人民共和国宪法》中关于中华人民共和国公民在法律面前人人平等的规定相违背,也不符合《中华人民共和国立法法》的相关规定。

答案

一、基础运用

1.C

解析:A项,“刹”应读“chàguǎnglì

2. A

解析:B项,“措”应为“挫”;C项,“治”应为“制”;D项,“上”应为“尚”。

3.D

解析:A项,趋之若鹜:像鸭子一样,成群地跑过去,多比喻许多人争着去追逐(不好的事物)。含贬义,感彩有误。B项,连篇累牍:感彩不当,形容篇幅过多,文辞冗长。多为贬义。C项,相濡以沫:比喻同处困难,相互救助。

4.C

解析:A项,关联词语使用错误,“不但……而且……”,应改为“虽然……但是……”。B项,结构混乱,“主要原因是……造成的”。 D项,成分残缺,缺少“解决”的宾语,应在“房源不足”后加“的问题”。

5.D

解析:第一步,确定首句。比较⑥②两句,其中第⑥句中的“有兴趣”跟“国学热”在内容上紧密相连,故选⑥。第二步,根据句子间的逻辑关系确定句序。第⑥句中的“本是”与第③句的“但”构成转折关系;第③句中的“‘轻浮’的文化争论”与第⑤句中的“随便地进行批判”在内容上紧密相连;而第①句是通过打比方的方法对第⑤句进行的解说;第①句与第④句构成递进关系。故选D。

二、阅读鉴赏

6.(1)反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉。(2)照应标题(或渲染气氛)。

解析:本题主要是考查分析环境描写的作用,“作用”类的题目解答是最具套路化的,首先看语句所在的位置,接着一般是从内容和结构两个方面来分析。内容上:小说开头部分对晚秋温暖晴和的自然环境的描写是为塑造人物服务的,在于反衬瓦萨卡心情烦闷,处境不好;结构上:起到渲染气氛的作用,推动情节发展,同时也点出“晚秋”的题意,起到照应题目的作用。

7.心动→紧张→惊恐→慌乱→失望→轻松

解析:本题着重于对人物心理过程的分析,要细读原文,找出瓦萨卡心理变化的关键词语。瓦萨卡处境艰难,发现小包后,“注意力现在已经不能集中了”,他的心里当然是“心动”;救护人员把受伤的女人放到救护车里拉走了,望着地上的小包,瓦萨卡心里一阵“紧张”;想拾起小包,又有顾忌,心绪矛盾,此时一个中年男人抢先朝小包走了过去,让瓦萨卡“惊恐”;小包被那中年男人捡走,瓦萨卡心里一阵“慌乱”;瓦萨卡站在原地发愣,眼睛呆呆地盯着一个地方,心里当然是“失望”;但过了一会儿,瓦萨卡突然又感到一阵“轻松”,如释重负。

8.(1)不会据为己有。理由:①瓦萨卡的性格使然;②瓦萨卡善良,即使对妻子不满也会自责;③瓦萨卡正直,当看到一个姑娘摘伤者耳环时愤愤不平;④瓦萨卡良知尚存,事后认为自己对小包有所企图是“鬼迷心窍”;⑤瓦萨卡能坚守道德底线,“双脚一直在朝这个他早就该来的地方走”,表明瓦萨卡即使有机会拾到小包也不会据为己有。

(2)会据为己有。理由:①瓦萨卡的性格及小说中的相关情境使然;②瓦萨卡贫病交加,急需钱解燃眉之急;③社会不公导致心理失衡:家庭遭遇拆迁而致贫,不会读书的同学成了有钱人;④周围没人为瓦萨卡摆脱窘境提供难得的机遇;⑤当中年男人拾走小包之后瓦萨卡认为是“把他偷光了”,表明瓦萨卡在心里已把小包视为己有。

解析:本题是探究性题目。解答此类题目,首先要看清题目要求探究的内容及所给的角度。小说的高潮是中年男人捡走小包。如果这个中年男人没有出现,那瓦萨卡是否会捡起小包,并据为己有?对于这个问题,确实存在两种可能性。考生选定一种可能之后,就应联系小说相关信息,特别是瓦萨卡前后的心理状况及其为人性格来进行阐述。回答时应紧扣文本,力求全面。

9.BD

解析:选项A联系小说的具体内容来讲,这个理解与分析是正确的。选项B由一句骂人的话语反映瓦萨卡从小缺乏教养的说法错误,瓦萨卡童年居住在城里,生活境况说得过去;他为人善良本分,只是因为社会不公导致家境破败,心理失衡,以致会口出秽语。选项C对于道具小包作用的分析是正确的。选项D对于情节的分析错误。中年男人当着瓦萨卡的面拿走了小包,使得“瓦萨卡心里一阵慌乱,额头上立刻渗出了汗珠”,但这并不意味着“激怒了瓦萨卡”,于文无据。选项E对于小说标题的分析是正确的,标题“晚秋”语带双关,既是写实,又是象征,包含了耐人寻味的丰富意蕴,体现了作者独特的艺术匠心。

三、语言表达

10.北京限购车、房涉嫌户籍歧视,专家建言国务院审查。