5《苏轼词两首》 课件(63张PPT)2020-2021学年人教版高中语文必修四第二单元

文档属性

| 名称 | 5《苏轼词两首》 课件(63张PPT)2020-2021学年人教版高中语文必修四第二单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-13 23:43:45 | ||

图片预览

文档简介

苏轼词两首

1、了解词人苏轼及词的创作背景。

2、理解诗意,领略苏轼豪放雄迈的词风,初步了解豪放派词的特点。

3、赏析名句,感悟诗歌中包含的人生哲理。(归纳诗词所表现的主题思想)

4、体味旷达渺远的意境和作者豁达的胸怀,感受古典诗词的艺术魅力。

学习目标

第一课时

学习目标:

1、了解词人苏轼及词的创作背景。

2、诵读诗词,理解诗意,整体感知。

3、研读诗词,学习鉴赏,体会情感,归纳主题思想。

千古奇才苏东坡

苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,1101年死于江苏常州,终年65岁。北宋著名文学家、书画家,唐宋八大家之一,与父洵弟辙并称为“三苏”。南宋时追谥“文忠”。

作者简介

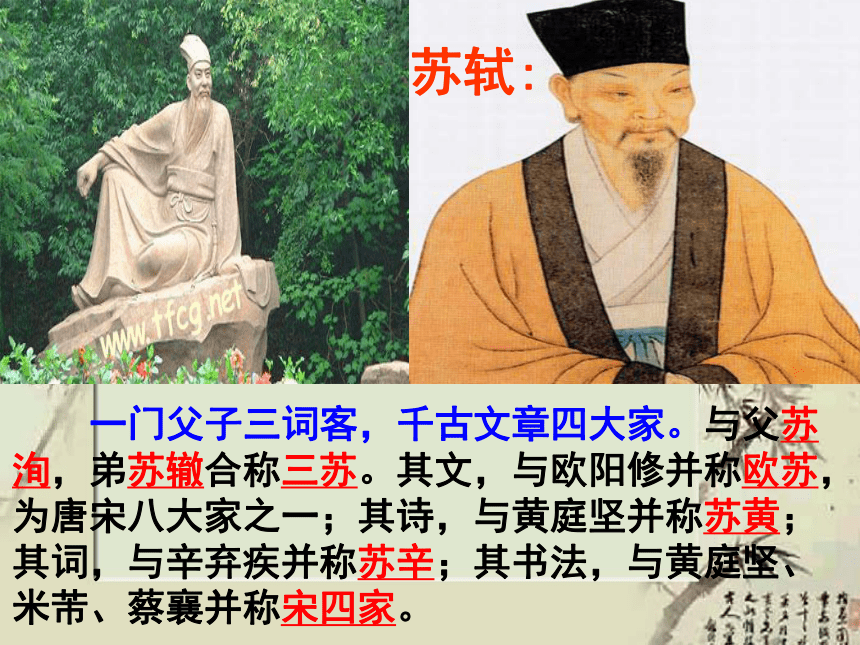

一门父子三词客,千古文章四大家。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。其文,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;其诗,与黄庭坚并称苏黄;其词,与辛弃疾并称苏辛;其书法,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。

苏轼:

念奴娇·赤壁怀古

苏轼的三位“王”妻

原配:王弗,生长子迈

“敏而静,有识” “幕后听言”

陪伴苏轼十一年之后病逝(27岁)。苏轼依父亲苏洵言“于汝母坟茔旁葬之”,并在埋葬王弗的山头亲手种植了三万株松树以寄哀思。又过了十年,苏轼为王弗写下了被誉为悼亡词千古第一的《江城子·记梦》。

苏轼的三位“王”妻

江城子·记梦

????????? 十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

????????夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松冈。

苏轼的三位“王”妻

续弦:王闰之,生二子迨、三子过

“三子如一,得失如一,随遇而安”

王闰之陪伴苏轼经历官海的大起大落。他们共同生活的25年,先后历经著名的“乌台诗案”和“黄州贬谪”,经济最困难时期。

苏轼的三位“王”妻

知己女佣:王朝云,生四子遁,夭折

“敏而好义,忠敬如一”

12岁的歌妓朝云被送给苏轼做了丫鬟,一直伴在苏轼身边22年,陪伴苏轼走过的是最艰难的道路,直到流放岭南。

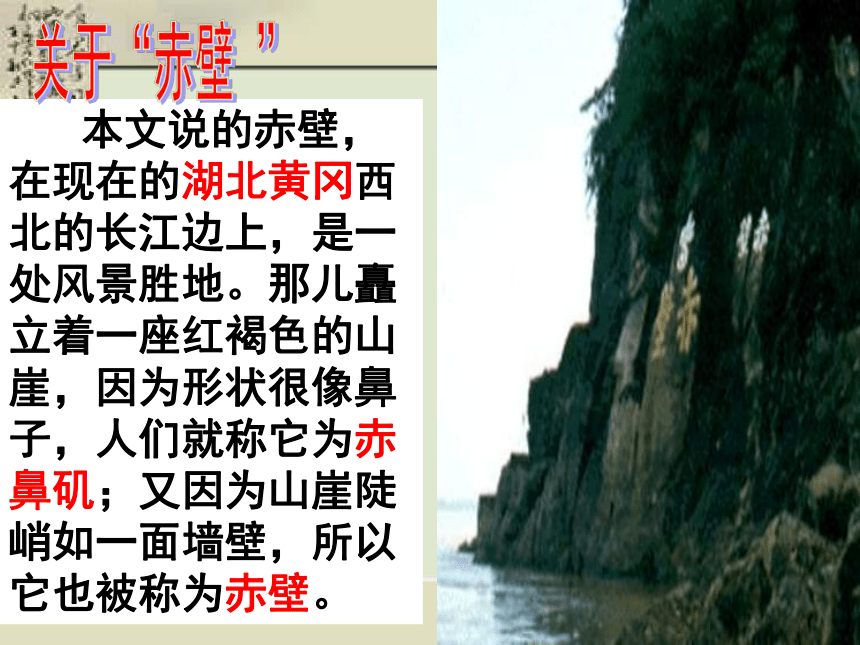

本文说的赤壁,在现在的湖北黄冈西北的长江边上,是一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状很像鼻子,人们就称它为赤鼻矶;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以它也被称为赤壁。

关于“赤壁 ”

宦海沉浮

乌台诗案

被贬黄州

东坡何罪,

独以名太高。

? 北宋元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,游赤鼻矶,作词抒怀。《念奴骄》是苏轼贬官黄州后的作品。43岁(元丰二年)时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上失意,滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但由于他豁达的胸怀,在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表作。?

背景简介

正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹,去寻找无言的山水……他渐渐习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活,又使他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和生命的原始意味。这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨《苏东坡的突围》

苏轼轶闻

1、年少轻狂

苏东坡少年时读了一些书,因为聪慧,常得到师长赞扬。颇为自负地在自己房前贴了一幅对联:“识遍天下字,读尽人间书。” 其母程氏回来后,批评了苏轼,于是苏轼把对联改为“发愤识遍天下字,立志读尽人间书”,用以自勉。

2、东坡肉

苏轼被贬黄州的时候,有著名的《猪肉颂》打油诗:“黄州好猪肉,价钱等粪土。富者不肯吃,贫者不解煮。慢著火,少著水,火候足时它自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。”这里的“慢著火,少著水,火候足时它自美”,就是著名的东坡肉烹调法了。苏东坡后来任杭州太守深受百姓爱戴。而这“东坡肉”也跟着沾光,名噪杭州,成了当地的一道名菜了。

3、出人头地

苏轼在京城会考时,主审官是大名鼎鼎的北宋文学名家欧阳修。他在审批卷子的时候被苏轼华丽绝赞的文风所倾倒。为防徇私,那时的考卷均为无记名式。所以欧阳修虽然很想点选这篇文章为第一,但他觉得此文很像门生曾巩所写,怕落人口实,所以最后评了第二。一直到发榜的时候,欧阳修才知道文章作者是苏轼。知道真实情况后欧阳修后悔不已,但是苏轼却一点计较的意思都没有,苏轼的大方气度和出众才华让欧阳修赞叹不已:“这样的青年才俊,真该让他出榜于人头地,并正式收苏轼为弟子。

4、“尸骨”未寒

一天,苏轼和佛印乘船游览西湖,佛印大师突然拿出一把题有东坡居士诗词的扇子,扔到河里,并大声道:“水流东坡诗(尸)!”当时苏轼楞了一下,但很快笑指着河岸上正有在啃骨头的狗,吟道:“狗啃河上(和尚)骨!”

词牌

念奴是唐朝天宝年间的著名歌妓。传说唐玄宗曾亲自作曲填词,命念奴歌唱,果然娇滴滴如夜莺啼鸣,婉转转似百灵放歌,活泼泼如鸳鸯戏水。玄宗龙颜大悦,遂将此曲定名为“念奴娇”。苏轼《念奴娇·赤壁怀古》流传千古,首句“大江东去”,末句“一樽还酹江月”,故“念奴娇”又名“大江东去”或“酹江月”。

大江/东去,浪/淘尽,千古/风流人物。

故垒/西边,人道是,三国/周郎/赤壁。

乱石/穿空,惊涛/拍岸,卷起/千堆雪。

江山/如画,一时/多少/豪杰。

遥想/公瑾(jǐn)/当年,小乔/初嫁了(li?o),雄姿/英发。

羽扇/纶(guān)巾,谈笑间,樯(qiáng)橹/灰飞/烟灭。故国/神游,多情/应笑/我,早生/华发。

人生/如梦,一尊/还(huán)酹(lèi)/江月。

念奴娇 赤壁怀古

理解诗意

念奴娇 赤壁怀古

上片:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

长江向东流去,波浪滚滚,千古的英雄人物都(随着长江水)逝去。那旧营垒的西边,人们说(那)就是三国时候周瑜(作战的)赤壁。陡峭不平的石壁直刺天空,大浪拍击着江岸,激起一堆堆雪白的浪花。江山象一幅奇丽的图画,那个时代汇集了多少英雄豪杰。

下片:遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

遥想当年的周瑜,小乔刚嫁给他,他正年经有为,威武的仪表,英姿奋发。(他)手握羽扇,头戴纶巾,谈笑之间,(就把)强敌的战船烧得灰飞烟灭。(此时此刻),(我)怀想三国旧事,凭吊古人,应该笑我自己多情善感,头发早早地都变白了。人生在世就象一场梦一样,我还是倒一杯酒来祭奠江上的明月吧!

思考:

词的上片、下片分别写了什么内容?

上片:写赤壁景色,引起对古代英雄人物的怀念。

下片:写周瑜的风采业绩和词人对人生的感慨。

研读诗词

研读上片:

1、“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

此句在内容上有什么作用?在写景上有什么特点?

(1)、点明题旨,点明怀古的主题;

(2)、为下片英雄的出场渲染气氛;

(3)、为全诗定下豪放的抒情基调。

把江山、历史、人物巧妙地融合在一起。意境阔大,气势雄浑。

2、“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”描绘了怎样的赤壁图景?文中用了哪些传神的词语?

豪

迈

奔

放

字词

乱

穿

惊

拍

卷

雪

特点

险怪

高峭

汹涌

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白

角度

形

色

声

形

修辞

夸张

比拟

比喻

基调

气势磅礴、雄伟壮丽

所想:风流人物、英雄豪杰

3、作者由此联想到了什么? 在全词的结构中起什么作用?

作用:这是作者面对大江奇景触景生情,发出深沉的感慨,由景及人,起承上启下的过渡作用。

上 阕

(写景)

大江东去

(壮美)

赤壁故垒

(古老)

乱石

惊涛

“雪”

战地风光

险峻

江山如画

上阕分析

研读下片:

怀古

小乔初嫁了

年轻得意

雄姿英发

英俊潇洒才干出众

羽扇纶巾

_______

从容娴雅儒将风度

谈笑间,樯橹灰飞烟灭

_______

指挥若定从容破敌

_______

_______

1. 从哪些方面塑造周瑜形象?

怀古

少年得志,建功立业

2、三国时代的人物很多,诗人为什么单单选周瑜?

怀古

鲜明对比,怀古伤今

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

周瑜

苏轼

年龄

24

47

婚姻

美女相伴

屡遭不幸

外表

英俊儒雅

早生华发

职位

东吴都督

团练副使

际遇

功成名就

功业未成

情场官场战场,场场得意;

黄州惠州儋州,州州

失意

怀古

3、这首词抒发了诗人怎样的情感? 请简要分析。

抒怀:

对英雄人物的缅怀

对年华老去、功业未成的感慨

主旨归纳(内容+情感)

《念奴娇 赤壁怀古》借

( )和对( ),抒发了( )

的感慨。

雄伟壮丽的赤壁之景

功业早就的周瑜的思慕

年岁将老、壮志未酬

赤壁美景:

“雄奇”

乱:岩石山崖险怪

穿:山崖陡峭高峻

惊:江水之汹涌

拍:惊涛力度之大

卷:波涛气势之大

渲染磅礴宏伟的气势

定风波

第二课时

学习目标:

1、了解《定风波》的创作背景。

2、诵读诗词,理解诗意,整体感知。

3、研读诗词,体会情感,归纳主题思想。

4、理解诗词的艺术特色。

写作背景

“三月七日”是宋神宗元丰五年,公元1082年的三月七日,是苏轼谪居黄州的第三个春天。

据《东坡志林》卷的记载:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店。予买田其间,因往相田。”

词牌由来

定风波:唐教坊曲名,敦煌曲子词中有“问儒士,谁人敢去定风流”一语。此调取名原来有平定叛乱的意思。又名《定风流》、《定风波令》等。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行(xíng)皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸(xiào)且徐行。竹杖芒(máng)鞋轻胜马,谁怕?

一蓑(suō)烟雨任平生。

料峭(qiào)春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟(sè)处,归去,也无风雨也无晴。

不必去理会那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

上片:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

下片:料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

思考:

1、词的上片、下片分别写了什么内容?

上片:风雨中的情景和心境(雨中事)。

下片:风雨后的情景和心境(雨后感)。

词前小序写了什么内容?

时间:

1082年3月7日

沙湖道中

地点:

人物:

同行 、余

情状:

狼狈、不觉

事件:

遇雨

已而遂晴

诗词研读,整体感知,体会情感

交待了时间、地点、人物、事件和情状,交代写作缘由。

1、在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖芒鞋轻胜马”,表现了他怎样的心情?

研读上片:

闲适、轻松、自如的心态

2、作者为什么说“竹杖芒鞋”比马“轻” ?你认为这里的“竹杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义吗?

心情的轻松,无官一身轻

“竹杖芒鞋”

闲散江湖

“马”

奔波官场

“竹杖芒鞋

轻胜马”

两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场

“轻”

3、“一蓑烟雨任平生”中的“烟雨”是否仅指自然界的风雨?“任”表现了作者怎样的心境?

“风雨”

自然界的风雨,

政治上的风云变幻

“任”

镇定、从容、洒脱和旷达

一语

双关

4、诗人被贬黄州,为什么内心还会感到轻松呢?

“得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。” ——苏东坡《答李端书》

因为可以过一种没有官场束缚的无拘无束的生活,所以内心轻松。

1、“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”三句中“微冷”“相迎”并举,表达了作者怎样的人生体验?

作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

研读下片

“料峭春风”

人生的逆境

政治的风雨

“山头斜照”

人生的希望

2、“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的深层含义是什么?这一句写出了词人怎样的人生感悟?

词人认为无论是雨还是晴都无所谓。人生也是如此,顺境也好,逆境也好;窘困也好,通达也好,都无所谓。这是词人面对仕途失意的旷达胸襟。

“风雨”和“晴”

人生的逆境和顺境

名利的失和得

官职的降和升

3、 这首诗刻画了怎样

的抒情主人公的形象?

刻画了一个穿着草鞋、拄者着竹杖、迎着疾风骤雨、缓缓而行、时而吟唱、时而长啸的洒脱旷达的形象。

自然风雨(穿林打叶)

“莫听”

“何妨”

“ 吟啸”

“徐行”

超然物外泰然自若潇洒安闲

人生风雨

晴

“谁怕”

“任平生”

搏击风雨、笑傲人生、泰然处之、无所畏惧、潇洒从容

“回首” - “归去”

“也无风雨也无晴”

心中

无晴雨

宠辱偕忘超然物外

人生

态度

旷达

洒脱

乐观

作者在面对自然风雨和人生风雨,乃至风雨过后的晴天时,分别表现出怎样的心态?

情感理解

《定风波》通过记叙( )的事,表达词人( )

主题思想归纳(内容+情感)

出游时途中遇雨

洒脱、旷达的胸襟和人生态度

感受鉴赏,名句赏析

你认为句中哪些词语用得好?

1、莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

“莫听”表明自己的态度:从容处之,悠闲自若。

“穿”和“打”都是很有力度的,极言雨急雨大。

“何妨”反映了苏轼在风雨面前坦然处之,泰然自若的旷达情怀。

“轻”体现的是诗人闲散江湖胜过奔波官场,远离宦海险恶反觉一生轻松。

“谁怕”起了强调作用。

“烟雨”一语双关,不仅指自然界的风雨,更指人生的风雨。

一个“任”字,表现出苏轼面对风雨自信、自若的襟怀。

2、作者在词中又是如何表现他的人生态度的?

运用一语双关的手法,将自然界的风雨和人生的风雨相类比。

以小见大,以生活小事件中见出人生大哲理。

小结:

《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解等复杂而深微的情怀。表现了一种醉醒全无,无喜无悲,胜败两忘的人生哲学和处世态度。

再见

1、了解词人苏轼及词的创作背景。

2、理解诗意,领略苏轼豪放雄迈的词风,初步了解豪放派词的特点。

3、赏析名句,感悟诗歌中包含的人生哲理。(归纳诗词所表现的主题思想)

4、体味旷达渺远的意境和作者豁达的胸怀,感受古典诗词的艺术魅力。

学习目标

第一课时

学习目标:

1、了解词人苏轼及词的创作背景。

2、诵读诗词,理解诗意,整体感知。

3、研读诗词,学习鉴赏,体会情感,归纳主题思想。

千古奇才苏东坡

苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,1101年死于江苏常州,终年65岁。北宋著名文学家、书画家,唐宋八大家之一,与父洵弟辙并称为“三苏”。南宋时追谥“文忠”。

作者简介

一门父子三词客,千古文章四大家。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。其文,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;其诗,与黄庭坚并称苏黄;其词,与辛弃疾并称苏辛;其书法,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。

苏轼:

念奴娇·赤壁怀古

苏轼的三位“王”妻

原配:王弗,生长子迈

“敏而静,有识” “幕后听言”

陪伴苏轼十一年之后病逝(27岁)。苏轼依父亲苏洵言“于汝母坟茔旁葬之”,并在埋葬王弗的山头亲手种植了三万株松树以寄哀思。又过了十年,苏轼为王弗写下了被誉为悼亡词千古第一的《江城子·记梦》。

苏轼的三位“王”妻

江城子·记梦

????????? 十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

????????夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松冈。

苏轼的三位“王”妻

续弦:王闰之,生二子迨、三子过

“三子如一,得失如一,随遇而安”

王闰之陪伴苏轼经历官海的大起大落。他们共同生活的25年,先后历经著名的“乌台诗案”和“黄州贬谪”,经济最困难时期。

苏轼的三位“王”妻

知己女佣:王朝云,生四子遁,夭折

“敏而好义,忠敬如一”

12岁的歌妓朝云被送给苏轼做了丫鬟,一直伴在苏轼身边22年,陪伴苏轼走过的是最艰难的道路,直到流放岭南。

本文说的赤壁,在现在的湖北黄冈西北的长江边上,是一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状很像鼻子,人们就称它为赤鼻矶;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以它也被称为赤壁。

关于“赤壁 ”

宦海沉浮

乌台诗案

被贬黄州

东坡何罪,

独以名太高。

? 北宋元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使,游赤鼻矶,作词抒怀。《念奴骄》是苏轼贬官黄州后的作品。43岁(元丰二年)时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上失意,滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但由于他豁达的胸怀,在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表作。?

背景简介

正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹,去寻找无言的山水……他渐渐习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活,又使他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和生命的原始意味。这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨《苏东坡的突围》

苏轼轶闻

1、年少轻狂

苏东坡少年时读了一些书,因为聪慧,常得到师长赞扬。颇为自负地在自己房前贴了一幅对联:“识遍天下字,读尽人间书。” 其母程氏回来后,批评了苏轼,于是苏轼把对联改为“发愤识遍天下字,立志读尽人间书”,用以自勉。

2、东坡肉

苏轼被贬黄州的时候,有著名的《猪肉颂》打油诗:“黄州好猪肉,价钱等粪土。富者不肯吃,贫者不解煮。慢著火,少著水,火候足时它自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。”这里的“慢著火,少著水,火候足时它自美”,就是著名的东坡肉烹调法了。苏东坡后来任杭州太守深受百姓爱戴。而这“东坡肉”也跟着沾光,名噪杭州,成了当地的一道名菜了。

3、出人头地

苏轼在京城会考时,主审官是大名鼎鼎的北宋文学名家欧阳修。他在审批卷子的时候被苏轼华丽绝赞的文风所倾倒。为防徇私,那时的考卷均为无记名式。所以欧阳修虽然很想点选这篇文章为第一,但他觉得此文很像门生曾巩所写,怕落人口实,所以最后评了第二。一直到发榜的时候,欧阳修才知道文章作者是苏轼。知道真实情况后欧阳修后悔不已,但是苏轼却一点计较的意思都没有,苏轼的大方气度和出众才华让欧阳修赞叹不已:“这样的青年才俊,真该让他出榜于人头地,并正式收苏轼为弟子。

4、“尸骨”未寒

一天,苏轼和佛印乘船游览西湖,佛印大师突然拿出一把题有东坡居士诗词的扇子,扔到河里,并大声道:“水流东坡诗(尸)!”当时苏轼楞了一下,但很快笑指着河岸上正有在啃骨头的狗,吟道:“狗啃河上(和尚)骨!”

词牌

念奴是唐朝天宝年间的著名歌妓。传说唐玄宗曾亲自作曲填词,命念奴歌唱,果然娇滴滴如夜莺啼鸣,婉转转似百灵放歌,活泼泼如鸳鸯戏水。玄宗龙颜大悦,遂将此曲定名为“念奴娇”。苏轼《念奴娇·赤壁怀古》流传千古,首句“大江东去”,末句“一樽还酹江月”,故“念奴娇”又名“大江东去”或“酹江月”。

大江/东去,浪/淘尽,千古/风流人物。

故垒/西边,人道是,三国/周郎/赤壁。

乱石/穿空,惊涛/拍岸,卷起/千堆雪。

江山/如画,一时/多少/豪杰。

遥想/公瑾(jǐn)/当年,小乔/初嫁了(li?o),雄姿/英发。

羽扇/纶(guān)巾,谈笑间,樯(qiáng)橹/灰飞/烟灭。故国/神游,多情/应笑/我,早生/华发。

人生/如梦,一尊/还(huán)酹(lèi)/江月。

念奴娇 赤壁怀古

理解诗意

念奴娇 赤壁怀古

上片:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

长江向东流去,波浪滚滚,千古的英雄人物都(随着长江水)逝去。那旧营垒的西边,人们说(那)就是三国时候周瑜(作战的)赤壁。陡峭不平的石壁直刺天空,大浪拍击着江岸,激起一堆堆雪白的浪花。江山象一幅奇丽的图画,那个时代汇集了多少英雄豪杰。

下片:遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

遥想当年的周瑜,小乔刚嫁给他,他正年经有为,威武的仪表,英姿奋发。(他)手握羽扇,头戴纶巾,谈笑之间,(就把)强敌的战船烧得灰飞烟灭。(此时此刻),(我)怀想三国旧事,凭吊古人,应该笑我自己多情善感,头发早早地都变白了。人生在世就象一场梦一样,我还是倒一杯酒来祭奠江上的明月吧!

思考:

词的上片、下片分别写了什么内容?

上片:写赤壁景色,引起对古代英雄人物的怀念。

下片:写周瑜的风采业绩和词人对人生的感慨。

研读诗词

研读上片:

1、“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

此句在内容上有什么作用?在写景上有什么特点?

(1)、点明题旨,点明怀古的主题;

(2)、为下片英雄的出场渲染气氛;

(3)、为全诗定下豪放的抒情基调。

把江山、历史、人物巧妙地融合在一起。意境阔大,气势雄浑。

2、“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”描绘了怎样的赤壁图景?文中用了哪些传神的词语?

豪

迈

奔

放

字词

乱

穿

惊

拍

卷

雪

特点

险怪

高峭

汹涌

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白

角度

形

色

声

形

修辞

夸张

比拟

比喻

基调

气势磅礴、雄伟壮丽

所想:风流人物、英雄豪杰

3、作者由此联想到了什么? 在全词的结构中起什么作用?

作用:这是作者面对大江奇景触景生情,发出深沉的感慨,由景及人,起承上启下的过渡作用。

上 阕

(写景)

大江东去

(壮美)

赤壁故垒

(古老)

乱石

惊涛

“雪”

战地风光

险峻

江山如画

上阕分析

研读下片:

怀古

小乔初嫁了

年轻得意

雄姿英发

英俊潇洒才干出众

羽扇纶巾

_______

从容娴雅儒将风度

谈笑间,樯橹灰飞烟灭

_______

指挥若定从容破敌

_______

_______

1. 从哪些方面塑造周瑜形象?

怀古

少年得志,建功立业

2、三国时代的人物很多,诗人为什么单单选周瑜?

怀古

鲜明对比,怀古伤今

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

周瑜

苏轼

年龄

24

47

婚姻

美女相伴

屡遭不幸

外表

英俊儒雅

早生华发

职位

东吴都督

团练副使

际遇

功成名就

功业未成

情场官场战场,场场得意;

黄州惠州儋州,州州

失意

怀古

3、这首词抒发了诗人怎样的情感? 请简要分析。

抒怀:

对英雄人物的缅怀

对年华老去、功业未成的感慨

主旨归纳(内容+情感)

《念奴娇 赤壁怀古》借

( )和对( ),抒发了( )

的感慨。

雄伟壮丽的赤壁之景

功业早就的周瑜的思慕

年岁将老、壮志未酬

赤壁美景:

“雄奇”

乱:岩石山崖险怪

穿:山崖陡峭高峻

惊:江水之汹涌

拍:惊涛力度之大

卷:波涛气势之大

渲染磅礴宏伟的气势

定风波

第二课时

学习目标:

1、了解《定风波》的创作背景。

2、诵读诗词,理解诗意,整体感知。

3、研读诗词,体会情感,归纳主题思想。

4、理解诗词的艺术特色。

写作背景

“三月七日”是宋神宗元丰五年,公元1082年的三月七日,是苏轼谪居黄州的第三个春天。

据《东坡志林》卷的记载:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店。予买田其间,因往相田。”

词牌由来

定风波:唐教坊曲名,敦煌曲子词中有“问儒士,谁人敢去定风流”一语。此调取名原来有平定叛乱的意思。又名《定风流》、《定风波令》等。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行(xíng)皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸(xiào)且徐行。竹杖芒(máng)鞋轻胜马,谁怕?

一蓑(suō)烟雨任平生。

料峭(qiào)春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟(sè)处,归去,也无风雨也无晴。

不必去理会那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

上片:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

下片:料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

思考:

1、词的上片、下片分别写了什么内容?

上片:风雨中的情景和心境(雨中事)。

下片:风雨后的情景和心境(雨后感)。

词前小序写了什么内容?

时间:

1082年3月7日

沙湖道中

地点:

人物:

同行 、余

情状:

狼狈、不觉

事件:

遇雨

已而遂晴

诗词研读,整体感知,体会情感

交待了时间、地点、人物、事件和情状,交代写作缘由。

1、在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖芒鞋轻胜马”,表现了他怎样的心情?

研读上片:

闲适、轻松、自如的心态

2、作者为什么说“竹杖芒鞋”比马“轻” ?你认为这里的“竹杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义吗?

心情的轻松,无官一身轻

“竹杖芒鞋”

闲散江湖

“马”

奔波官场

“竹杖芒鞋

轻胜马”

两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场

“轻”

3、“一蓑烟雨任平生”中的“烟雨”是否仅指自然界的风雨?“任”表现了作者怎样的心境?

“风雨”

自然界的风雨,

政治上的风云变幻

“任”

镇定、从容、洒脱和旷达

一语

双关

4、诗人被贬黄州,为什么内心还会感到轻松呢?

“得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。” ——苏东坡《答李端书》

因为可以过一种没有官场束缚的无拘无束的生活,所以内心轻松。

1、“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”三句中“微冷”“相迎”并举,表达了作者怎样的人生体验?

作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

研读下片

“料峭春风”

人生的逆境

政治的风雨

“山头斜照”

人生的希望

2、“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的深层含义是什么?这一句写出了词人怎样的人生感悟?

词人认为无论是雨还是晴都无所谓。人生也是如此,顺境也好,逆境也好;窘困也好,通达也好,都无所谓。这是词人面对仕途失意的旷达胸襟。

“风雨”和“晴”

人生的逆境和顺境

名利的失和得

官职的降和升

3、 这首诗刻画了怎样

的抒情主人公的形象?

刻画了一个穿着草鞋、拄者着竹杖、迎着疾风骤雨、缓缓而行、时而吟唱、时而长啸的洒脱旷达的形象。

自然风雨(穿林打叶)

“莫听”

“何妨”

“ 吟啸”

“徐行”

超然物外泰然自若潇洒安闲

人生风雨

晴

“谁怕”

“任平生”

搏击风雨、笑傲人生、泰然处之、无所畏惧、潇洒从容

“回首” - “归去”

“也无风雨也无晴”

心中

无晴雨

宠辱偕忘超然物外

人生

态度

旷达

洒脱

乐观

作者在面对自然风雨和人生风雨,乃至风雨过后的晴天时,分别表现出怎样的心态?

情感理解

《定风波》通过记叙( )的事,表达词人( )

主题思想归纳(内容+情感)

出游时途中遇雨

洒脱、旷达的胸襟和人生态度

感受鉴赏,名句赏析

你认为句中哪些词语用得好?

1、莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

“莫听”表明自己的态度:从容处之,悠闲自若。

“穿”和“打”都是很有力度的,极言雨急雨大。

“何妨”反映了苏轼在风雨面前坦然处之,泰然自若的旷达情怀。

“轻”体现的是诗人闲散江湖胜过奔波官场,远离宦海险恶反觉一生轻松。

“谁怕”起了强调作用。

“烟雨”一语双关,不仅指自然界的风雨,更指人生的风雨。

一个“任”字,表现出苏轼面对风雨自信、自若的襟怀。

2、作者在词中又是如何表现他的人生态度的?

运用一语双关的手法,将自然界的风雨和人生的风雨相类比。

以小见大,以生活小事件中见出人生大哲理。

小结:

《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解等复杂而深微的情怀。表现了一种醉醒全无,无喜无悲,胜败两忘的人生哲学和处世态度。

再见