诗词曲三首

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

诗词曲,是我们古典文学的精华,那些经典的古诗、古词和古曲,凝聚着中国文化的精髓,今天,我们一起学习九下的诵读欣赏单元的《诗词曲三首》,让我们品味经典,玩味艺术。

诗词曲三首

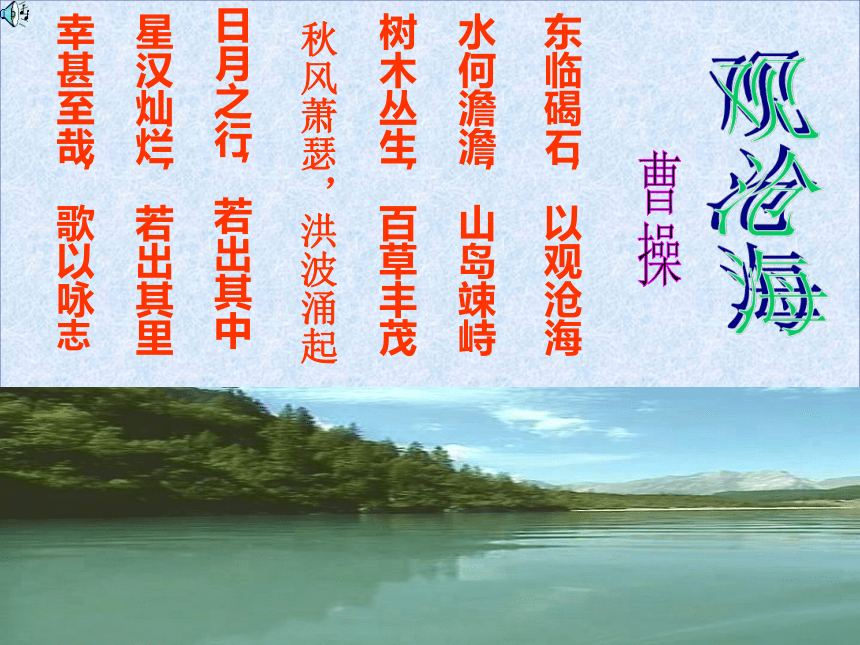

观沧海

作者简介

曹操 字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

写作背景

《观沧海》是曹操的名篇,是他北征乌桓时所作。公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇,透过它,我们可以看到诗人自己的胸怀。

东临碣石,以观沧海

水何澹澹,山岛竦峙

树木丛生,百草丰茂

秋风萧瑟,洪波涌起

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

幸甚至哉,歌以咏志

东临碣石,以观沧海: 开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的对象

(可见登山时的勃勃英姿。)

“观”统领全诗,是诗的线索。表明自己登山俯视大海的雄姿。

水何澹澹,山岛竦峙:

写从碣石山往下看海的情形。

“澹澹”,形容水波动荡、摇摇晃晃的样子;

“何”,多么;

“水何澹澹”,形容大海波澜起伏、其中有惊讶、有赞美;

“竦峙”,高耸屹立的样子;

茫茫的大海上碧波万顷,一望无垠,只有脚下的山高高地耸立在海心。

诗人从大处着笔,着力渲染大海那种苍茫浑然的气势,给人一种坚定倔强的感觉。

诗句虽然是在描绘生气勃勃的大海,实际上是歌颂祖国的壮丽河山,透露出作者热爱祖国的思想感情,更激起作者统一祖国的强烈愿望。

树木从生,百草丰茂:

充满一片欣欣向荣的景象,仿佛其中有无限的生趣等待我们去发现;去欣赏。

作者用山岛草木来点染,有了山岛草木的点染,表现了大海的生机勃勃、欣欣向荣、使人感受到,大海不仅浩瀚壮阔,而且美丽多姿。

秋风萧瑟,洪波涌起:

随着一阵瑟瑟的风声,突然涌起了滔天的波澜,使人觉得惊叹都来不及呢。

前四字,逼真的展现出大海那种波澜壮阔的气势。

涌,不仅看到大海波涌连天的形态,而且仿佛听到大海惊涛拍岸的声音;

苍苍茫茫的大海,波涛汹涌,拍打着海岸,山岛耸立,丰茂的草木在萧瑟的秋风中摇曳弄姿,这是多么壮丽的意境,多么美好的图画啊。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。(名句)

运行不息的太阳和月亮,星光灿烂的银河,竟都包蕴在这沧海之中,这是何等的气魄啊;

这是全诗的高潮,作者运用夸张的表现手法,创造了一个极其开阔的意境,给全诗增添了积极浪漫主义的色彩,表现了大海的气势磅礴的特点。

诗人以沧海自比,通过写大海吞吐宇宙的气势,表现自己宽广的胸怀和豪迈的气概,感情奔放,气势雄浑,表现了一个雄心勃勃的政治家和军事家的风度。

这寥寥的16个字,写出了沧海之大,写出了沧海吞吐日月、含蕴群星的气派。天连水,水连天,浩浩荡荡,无边无际,实在是壮观极了。

表现了诗人博大的胸怀。

幸甚至哉,歌以咏志:

这是诗的附文,与全诗的内容没有必然的关系;但是也可以看得出“诗言志”的特点。

壮 丽景象

开阔胸襟

水 何 澹 澹

山 岛 竦 峙

欣赏诗景诗意

状貌

声势

想象

水 澹澹 山 竦峙

树 丛生 草 丰茂

秋风萧瑟 洪波涌起

观沧海

日月 若出其中

星汉 若出其里

博大胸怀

建功立业

努力 读 书

—— 老 了!

人生无趣

一个现代人的一生据说是这样的:

——拼命 工 作

——攒钱 买 房

——结婚 生子

——供子 读书

读书:闭门书史丛,少有凌云志。

工作:平生五千卷,一字不救饥。

买房:宁可食无肉, 不可居无竹。

娶亲:千里孤坟,无处话凄凉

今有 一 人:

苏东坡

北宋文学家、书画家,“唐宋八大家”之一。字子瞻,号东坡居士,眉州眉 山(今属四川)人。他和他的父亲苏洵,弟弟苏辙以诗文称著于世,世称“三苏”。苏轼的诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。名作有《念奴娇》、《水调歌头》、等,开豪放词派的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。

江城子·密州出猎

苏轼

朗读课文

要求:读准字音和节奏

江城子 密州出猎

苏 轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦

帽 貂 裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射

虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!持

节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北

望,射天狼。

qíng

diāo

qiú

hān

bìn

jì

品读语言

1、出猎时展现在你眼前的是怎样的情景?(请用你自己的话来描述)

2、你从哪些词句中读出了作者的感情?

. 这首《江城子 密州出猎》,是他写的第一首,也是最为典型的一首豪放词.宋神宗熙宁八年,是苏轼到密州上任的第二年.当时,密州蝗旱相连,而西北方的西夏和辽不断袭扰边境.作为爱国心切、一贯主张抗敌御侮的苏轼,年届“不惑而雄心勃勃”,在贬官外任中,不但尽力解除人民的疾苦,而且时刻准备要驰骋疆场,为国效力.他在这年十月中,祭常山回来,与同僚猎于铁沟、黄茅冈,作此词.

这首词通过冬猎盛况的描绘,反映了作者关心国家的统一、反对外来入侵的强烈愿望,词的上阕写出猎场面,极其壮观;下阕写向朝廷请战,表现了杀敌卫国的豪情壮志。

“老夫……右擎苍”

我年纪已经不轻,但还想显示出少年人的豪情。左手牵着黄色猎犬,右臂架着捕猎的苍鹰。

刚刚四十岁的作者自称“老夫”,显然有时不我待、功业未就的迟暮之感。但“老夫”并不服老,而是偏要发一发少年人的狂劲,到城外的山间上打猎习武。

“牵黄”、“擎苍”勾画出一位善猎的赳赳武夫的形象;

锦帽貂裘,千骑卷平冈:

随从武士头戴锦帽,身着貂皮猎装,千骑竞逐,像一阵狂风卷过平原山冈。

这两句描绘了打猎武士的英姿和气势,写出了武士的风采和浩大声势。

为报……看孙郎:

替我告知全城的人,随我出城打猎,看我如同当年的孙郎那样亲自射杀猛虎。

酒酣胸胆尚开张……又何妨:

喝足了酒,胸襟还开阔,胆子也还壮。两鬓添些白发,对我又有何妨!

作者心胸开阔,胆气豪壮,不服老。

持节云中,何日遣冯唐:

苏轼因与王安石政见不合而出任地方官,所以拿魏尚自比,希望朝廷能派人来赦免他的罪名,让他有机会到西北抵抗外敌入侵。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼:

将会把雕花的良弓拉得像圆月一样,瞄准西北的目标,射杀天狼。

作者显然是把目标瞄准了宋朝西方北方的西夏和辽国。

词的最后,作者为自己勾勒出一个挽弓劲射的英雄形象,英武豪迈,气概非凡。

政治主张:利用冬闲季节以打猎的方式进行武装演习,增强民众的保卫国土的意识和能力。

苏轼愿意为国家边疆效命疆场。希望朝廷重用他,让他有机会再展宏图,为国建功。

这首词由写打猎场面引向抒发爱国豪情,把打猎习武和保卫边境安全、维护国家统一联系起来,体现了作者的爱国豪情。

赏析

1、上阕描绘的是怎样的内容?

你知道词中哪个字写出了他当时的心情吗?

描绘出猎时的盛大场面。

1、狂在装备齐全,随从众多

狂

2、狂在百姓倾城,观看狩猎

3、狂在自比孙郎,乘马射虎

上阕写出猎的盛况,表现了他英武的身姿;进而又将自己与孙权相比,表达了词人非凡的气概。同时也为下阕抒情作了铺垫。

2、上阕描绘这样盛大的出猎,目的是什么?

3、下阕哪个词集中抒发了他的情怀?

开张——豪壮

4、表现在哪些诗句上?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

鬓微霜,又何妨!

两鬓虽有微霜,可自己根本不衰老,尚有用武之地。

持节云中,何日遣冯唐?

运用典故,意在希望朝廷能够重用他,给他机会去建功立业。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己杀敌报国的志向。

谁道人生无再少? 门前流水尚能西! 休将白发唱黄鸡。

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

三个典故

亲射虎

志向远大

遣冯唐

期盼重用

射天狼

抵御外敌

抒发报效祖国的爱国之情

江城子(乙卯正月二十日夜记梦)

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

题记中“乙卯”年指的是宋神宗熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。正月二十日这天夜里,他梦见爱妻王弗,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”(陈师道语)的悼亡词。

布置作业

1、发挥想象力,改写这首词,要求形象、流畅,300字左右。

2课外读背苏东坡的其他诗词。

张养浩 字希孟,

号云庄,是元代散曲

名家中极少数做过高

官的汉族人之一。

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

写作背景

峦( ) 踌( )

躇( ) 阙( )

兴( )

luán

chóu

chú

què

xīng

峰峦如聚 波涛如怒

华 山

黄 河

(1270--1329) 元散曲家。字希孟,号云庄,济南(今属山东)人。曾 任监察御史,以批评时政为权贵所忌,免官。后复官至礼部尚书,参议中书省事。辞职归隐,屡召不赴。天历二年关中大旱,出任陕西行台中丞,办理赈灾,以积劳病卒。其散曲多描写弃官后田园隐逸生活,对官场黑暗时流露不满。又能诗,有《云庄休居自适小乐府》、《云庄类稿》。他的作品题材广泛,风格清逸而豪放。

【作者小传】

张养浩

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

写作背景

群山绵延起伏,正如聚会在一起一样,关下波涛滚滚,像咆哮怒吼,在通往潼关的路上,关外有黄河,关内有华山,形势十分险要。远望西都长安,内心思绪起伏,一路上看到不少秦汉时代的遗迹,引起无限的伤感,那成千上万间的宫殿,如今都化作了尘土。无论哪个朝代的兴起,受苦的仍是百姓;无论哪个朝代的灭亡,受苦的还是百姓。

第一层:写潼关的雄伟险要的形势。

1.重重叠叠的山峦;

2.怒涛汹涌的黄河;

3.潼关位于群山重重包围、黄河穿越其间的险隘之处。

第二层:由关中长安万间宫殿化为焦土而产生的深沉的感慨。

1.作者位于潼关之上,西望 关内古帝都长安,凭吊古迹,思绪万千,心潮起伏。

2.点出作者无限感慨的原因。作者从眼前之景,追忆历代帝王兴亡的历史陈迹。

第三层:指出历代王朝的或兴或亡,带给百姓的都是灾祸和苦难。

这是从历代帝王的兴亡中总结出来的结论。兴,则大兴土木,建宫殿,修楼阁,筑池苑,围猎场……

亡,则兵连祸结,人们流离失所,田园荒废;

这几句鲜明的表达了作者同情人民的立场。

这首元曲中的怀古小令,从壮丽的山河中,联想到历代的兴亡,又从朝代的更替,想到百姓的痛苦,抒发了作者对祖国山河的热爱,对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对广大人民所受苦难的同情。

①突出潼关地势险要的特点。

②拟人修辞,把本来静态的

山写动了,本来无情的水

写得心潮翻滚。

③曲为心声,一切景语皆

情语,“聚”“怒”两字透露

了诗人极不平静的情绪。

暗示潼关历来是兵家

必争之地,铺垫下文。

字词赏析

兴, 百姓苦

亡, 百姓苦

小令,以深邃的历史眼光揭示出一条颠扑不破的真理:「兴,百姓苦;亡,百姓苦!」即不管封建王朝如何更迭,在他们的争城夺地的战争中蒙受灾难的,还是那些无辜的老百姓。

它像一支高烧的红烛,照亮了人们的眼睛,使之认识到象征封建政权的宫阙,它的兴建是无数老百姓的白骨垒起来的;它的倒塌也有无数老百姓的白骨做了它的殉葬品。表达了诗人对劳动人民深切的同情。

积累:

①昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。(张俞)

②春种一粒粟,秋收万颗籽。四海无闲田,农夫犹饿死。(李绅)

③采菱辛苦废犁锄,血指流丹鬼质枯,无力买田聊种水,

近来湖面亦收租。 (范成大)

④雨足高田白,披蓑半夜耕。人牛力俱尽,东方殊未明。

(崔道融)

⑤朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫)

字词赏析

①突出潼关地势险要的特点。

②拟人修辞,把本来静态的山写动了,本来无情的水写得心潮翻滚。

③曲为心声,一切景语皆情语,“聚”“怒”两字透露了诗人极不平静的情绪。

诗词曲,是我们古典文学的精华,那些经典的古诗、古词和古曲,凝聚着中国文化的精髓,今天,我们一起学习九下的诵读欣赏单元的《诗词曲三首》,让我们品味经典,玩味艺术。

诗词曲三首

观沧海

作者简介

曹操 字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

写作背景

《观沧海》是曹操的名篇,是他北征乌桓时所作。公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇,透过它,我们可以看到诗人自己的胸怀。

东临碣石,以观沧海

水何澹澹,山岛竦峙

树木丛生,百草丰茂

秋风萧瑟,洪波涌起

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

幸甚至哉,歌以咏志

东临碣石,以观沧海: 开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的对象

(可见登山时的勃勃英姿。)

“观”统领全诗,是诗的线索。表明自己登山俯视大海的雄姿。

水何澹澹,山岛竦峙:

写从碣石山往下看海的情形。

“澹澹”,形容水波动荡、摇摇晃晃的样子;

“何”,多么;

“水何澹澹”,形容大海波澜起伏、其中有惊讶、有赞美;

“竦峙”,高耸屹立的样子;

茫茫的大海上碧波万顷,一望无垠,只有脚下的山高高地耸立在海心。

诗人从大处着笔,着力渲染大海那种苍茫浑然的气势,给人一种坚定倔强的感觉。

诗句虽然是在描绘生气勃勃的大海,实际上是歌颂祖国的壮丽河山,透露出作者热爱祖国的思想感情,更激起作者统一祖国的强烈愿望。

树木从生,百草丰茂:

充满一片欣欣向荣的景象,仿佛其中有无限的生趣等待我们去发现;去欣赏。

作者用山岛草木来点染,有了山岛草木的点染,表现了大海的生机勃勃、欣欣向荣、使人感受到,大海不仅浩瀚壮阔,而且美丽多姿。

秋风萧瑟,洪波涌起:

随着一阵瑟瑟的风声,突然涌起了滔天的波澜,使人觉得惊叹都来不及呢。

前四字,逼真的展现出大海那种波澜壮阔的气势。

涌,不仅看到大海波涌连天的形态,而且仿佛听到大海惊涛拍岸的声音;

苍苍茫茫的大海,波涛汹涌,拍打着海岸,山岛耸立,丰茂的草木在萧瑟的秋风中摇曳弄姿,这是多么壮丽的意境,多么美好的图画啊。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。(名句)

运行不息的太阳和月亮,星光灿烂的银河,竟都包蕴在这沧海之中,这是何等的气魄啊;

这是全诗的高潮,作者运用夸张的表现手法,创造了一个极其开阔的意境,给全诗增添了积极浪漫主义的色彩,表现了大海的气势磅礴的特点。

诗人以沧海自比,通过写大海吞吐宇宙的气势,表现自己宽广的胸怀和豪迈的气概,感情奔放,气势雄浑,表现了一个雄心勃勃的政治家和军事家的风度。

这寥寥的16个字,写出了沧海之大,写出了沧海吞吐日月、含蕴群星的气派。天连水,水连天,浩浩荡荡,无边无际,实在是壮观极了。

表现了诗人博大的胸怀。

幸甚至哉,歌以咏志:

这是诗的附文,与全诗的内容没有必然的关系;但是也可以看得出“诗言志”的特点。

壮 丽景象

开阔胸襟

水 何 澹 澹

山 岛 竦 峙

欣赏诗景诗意

状貌

声势

想象

水 澹澹 山 竦峙

树 丛生 草 丰茂

秋风萧瑟 洪波涌起

观沧海

日月 若出其中

星汉 若出其里

博大胸怀

建功立业

努力 读 书

—— 老 了!

人生无趣

一个现代人的一生据说是这样的:

——拼命 工 作

——攒钱 买 房

——结婚 生子

——供子 读书

读书:闭门书史丛,少有凌云志。

工作:平生五千卷,一字不救饥。

买房:宁可食无肉, 不可居无竹。

娶亲:千里孤坟,无处话凄凉

今有 一 人:

苏东坡

北宋文学家、书画家,“唐宋八大家”之一。字子瞻,号东坡居士,眉州眉 山(今属四川)人。他和他的父亲苏洵,弟弟苏辙以诗文称著于世,世称“三苏”。苏轼的诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。名作有《念奴娇》、《水调歌头》、等,开豪放词派的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。

江城子·密州出猎

苏轼

朗读课文

要求:读准字音和节奏

江城子 密州出猎

苏 轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦

帽 貂 裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射

虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!持

节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北

望,射天狼。

qíng

diāo

qiú

hān

bìn

jì

品读语言

1、出猎时展现在你眼前的是怎样的情景?(请用你自己的话来描述)

2、你从哪些词句中读出了作者的感情?

. 这首《江城子 密州出猎》,是他写的第一首,也是最为典型的一首豪放词.宋神宗熙宁八年,是苏轼到密州上任的第二年.当时,密州蝗旱相连,而西北方的西夏和辽不断袭扰边境.作为爱国心切、一贯主张抗敌御侮的苏轼,年届“不惑而雄心勃勃”,在贬官外任中,不但尽力解除人民的疾苦,而且时刻准备要驰骋疆场,为国效力.他在这年十月中,祭常山回来,与同僚猎于铁沟、黄茅冈,作此词.

这首词通过冬猎盛况的描绘,反映了作者关心国家的统一、反对外来入侵的强烈愿望,词的上阕写出猎场面,极其壮观;下阕写向朝廷请战,表现了杀敌卫国的豪情壮志。

“老夫……右擎苍”

我年纪已经不轻,但还想显示出少年人的豪情。左手牵着黄色猎犬,右臂架着捕猎的苍鹰。

刚刚四十岁的作者自称“老夫”,显然有时不我待、功业未就的迟暮之感。但“老夫”并不服老,而是偏要发一发少年人的狂劲,到城外的山间上打猎习武。

“牵黄”、“擎苍”勾画出一位善猎的赳赳武夫的形象;

锦帽貂裘,千骑卷平冈:

随从武士头戴锦帽,身着貂皮猎装,千骑竞逐,像一阵狂风卷过平原山冈。

这两句描绘了打猎武士的英姿和气势,写出了武士的风采和浩大声势。

为报……看孙郎:

替我告知全城的人,随我出城打猎,看我如同当年的孙郎那样亲自射杀猛虎。

酒酣胸胆尚开张……又何妨:

喝足了酒,胸襟还开阔,胆子也还壮。两鬓添些白发,对我又有何妨!

作者心胸开阔,胆气豪壮,不服老。

持节云中,何日遣冯唐:

苏轼因与王安石政见不合而出任地方官,所以拿魏尚自比,希望朝廷能派人来赦免他的罪名,让他有机会到西北抵抗外敌入侵。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼:

将会把雕花的良弓拉得像圆月一样,瞄准西北的目标,射杀天狼。

作者显然是把目标瞄准了宋朝西方北方的西夏和辽国。

词的最后,作者为自己勾勒出一个挽弓劲射的英雄形象,英武豪迈,气概非凡。

政治主张:利用冬闲季节以打猎的方式进行武装演习,增强民众的保卫国土的意识和能力。

苏轼愿意为国家边疆效命疆场。希望朝廷重用他,让他有机会再展宏图,为国建功。

这首词由写打猎场面引向抒发爱国豪情,把打猎习武和保卫边境安全、维护国家统一联系起来,体现了作者的爱国豪情。

赏析

1、上阕描绘的是怎样的内容?

你知道词中哪个字写出了他当时的心情吗?

描绘出猎时的盛大场面。

1、狂在装备齐全,随从众多

狂

2、狂在百姓倾城,观看狩猎

3、狂在自比孙郎,乘马射虎

上阕写出猎的盛况,表现了他英武的身姿;进而又将自己与孙权相比,表达了词人非凡的气概。同时也为下阕抒情作了铺垫。

2、上阕描绘这样盛大的出猎,目的是什么?

3、下阕哪个词集中抒发了他的情怀?

开张——豪壮

4、表现在哪些诗句上?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

鬓微霜,又何妨!

两鬓虽有微霜,可自己根本不衰老,尚有用武之地。

持节云中,何日遣冯唐?

运用典故,意在希望朝廷能够重用他,给他机会去建功立业。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己杀敌报国的志向。

谁道人生无再少? 门前流水尚能西! 休将白发唱黄鸡。

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

三个典故

亲射虎

志向远大

遣冯唐

期盼重用

射天狼

抵御外敌

抒发报效祖国的爱国之情

江城子(乙卯正月二十日夜记梦)

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

题记中“乙卯”年指的是宋神宗熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。正月二十日这天夜里,他梦见爱妻王弗,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”(陈师道语)的悼亡词。

布置作业

1、发挥想象力,改写这首词,要求形象、流畅,300字左右。

2课外读背苏东坡的其他诗词。

张养浩 字希孟,

号云庄,是元代散曲

名家中极少数做过高

官的汉族人之一。

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

写作背景

峦( ) 踌( )

躇( ) 阙( )

兴( )

luán

chóu

chú

què

xīng

峰峦如聚 波涛如怒

华 山

黄 河

(1270--1329) 元散曲家。字希孟,号云庄,济南(今属山东)人。曾 任监察御史,以批评时政为权贵所忌,免官。后复官至礼部尚书,参议中书省事。辞职归隐,屡召不赴。天历二年关中大旱,出任陕西行台中丞,办理赈灾,以积劳病卒。其散曲多描写弃官后田园隐逸生活,对官场黑暗时流露不满。又能诗,有《云庄休居自适小乐府》、《云庄类稿》。他的作品题材广泛,风格清逸而豪放。

【作者小传】

张养浩

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

写作背景

群山绵延起伏,正如聚会在一起一样,关下波涛滚滚,像咆哮怒吼,在通往潼关的路上,关外有黄河,关内有华山,形势十分险要。远望西都长安,内心思绪起伏,一路上看到不少秦汉时代的遗迹,引起无限的伤感,那成千上万间的宫殿,如今都化作了尘土。无论哪个朝代的兴起,受苦的仍是百姓;无论哪个朝代的灭亡,受苦的还是百姓。

第一层:写潼关的雄伟险要的形势。

1.重重叠叠的山峦;

2.怒涛汹涌的黄河;

3.潼关位于群山重重包围、黄河穿越其间的险隘之处。

第二层:由关中长安万间宫殿化为焦土而产生的深沉的感慨。

1.作者位于潼关之上,西望 关内古帝都长安,凭吊古迹,思绪万千,心潮起伏。

2.点出作者无限感慨的原因。作者从眼前之景,追忆历代帝王兴亡的历史陈迹。

第三层:指出历代王朝的或兴或亡,带给百姓的都是灾祸和苦难。

这是从历代帝王的兴亡中总结出来的结论。兴,则大兴土木,建宫殿,修楼阁,筑池苑,围猎场……

亡,则兵连祸结,人们流离失所,田园荒废;

这几句鲜明的表达了作者同情人民的立场。

这首元曲中的怀古小令,从壮丽的山河中,联想到历代的兴亡,又从朝代的更替,想到百姓的痛苦,抒发了作者对祖国山河的热爱,对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对广大人民所受苦难的同情。

①突出潼关地势险要的特点。

②拟人修辞,把本来静态的

山写动了,本来无情的水

写得心潮翻滚。

③曲为心声,一切景语皆

情语,“聚”“怒”两字透露

了诗人极不平静的情绪。

暗示潼关历来是兵家

必争之地,铺垫下文。

字词赏析

兴, 百姓苦

亡, 百姓苦

小令,以深邃的历史眼光揭示出一条颠扑不破的真理:「兴,百姓苦;亡,百姓苦!」即不管封建王朝如何更迭,在他们的争城夺地的战争中蒙受灾难的,还是那些无辜的老百姓。

它像一支高烧的红烛,照亮了人们的眼睛,使之认识到象征封建政权的宫阙,它的兴建是无数老百姓的白骨垒起来的;它的倒塌也有无数老百姓的白骨做了它的殉葬品。表达了诗人对劳动人民深切的同情。

积累:

①昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。(张俞)

②春种一粒粟,秋收万颗籽。四海无闲田,农夫犹饿死。(李绅)

③采菱辛苦废犁锄,血指流丹鬼质枯,无力买田聊种水,

近来湖面亦收租。 (范成大)

④雨足高田白,披蓑半夜耕。人牛力俱尽,东方殊未明。

(崔道融)

⑤朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫)

字词赏析

①突出潼关地势险要的特点。

②拟人修辞,把本来静态的山写动了,本来无情的水写得心潮翻滚。

③曲为心声,一切景语皆情语,“聚”“怒”两字透露了诗人极不平静的情绪。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏