2020-2021学年高中历史人教统编版选择性必修一第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中历史人教统编版选择性必修一第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 48.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 15:20:32 | ||

图片预览

文档简介

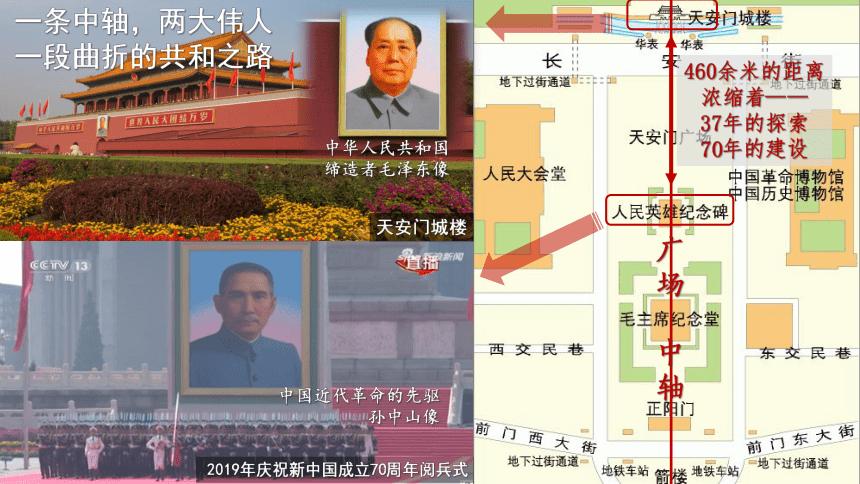

广场

中轴

2019年庆祝新中国成立70周年阅兵式

天安门城楼

中华人民共和国

缔造者毛泽东像

中国近代革命的先驱

孙中山像

460余米的距离

浓缩着——

37年的探索

70年的建设

一条中轴,两大伟人

一段曲折的共和之路

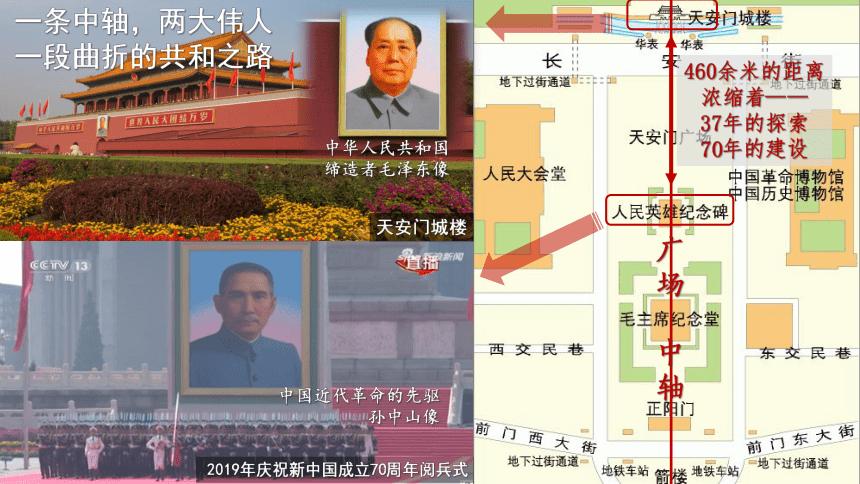

古典共和主义

现代共和主义

分权制衡

自由人权

宪政

民主

代议制民主

政党

政治

人民主权

6大发展

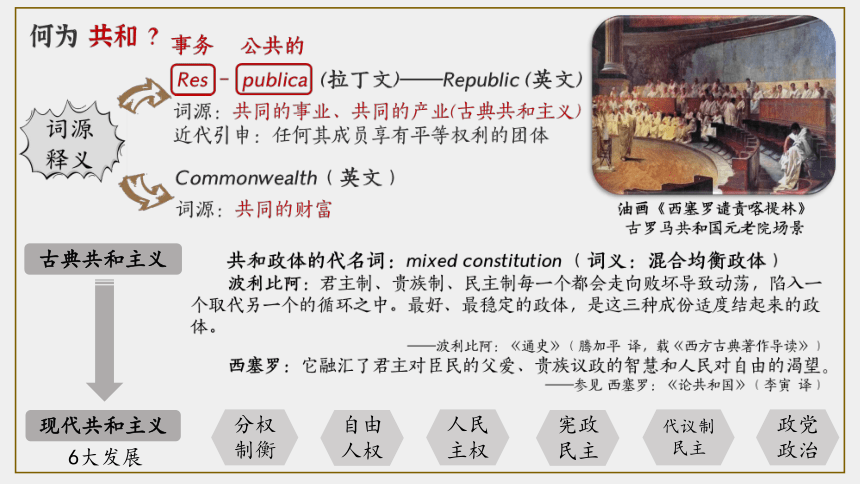

20世纪前十年的中国……

铁路国有

社会面貌的更新

精英阶层的觉醒

激进分子的活动

皇族内阁

重臣凋谢

列强威胁

革命的酝酿

王朝的覆灭

注定失败,引爆社会

立宪派与革命派合流

军制改革

新式教育

鼓励工商

法制改革

预备立宪

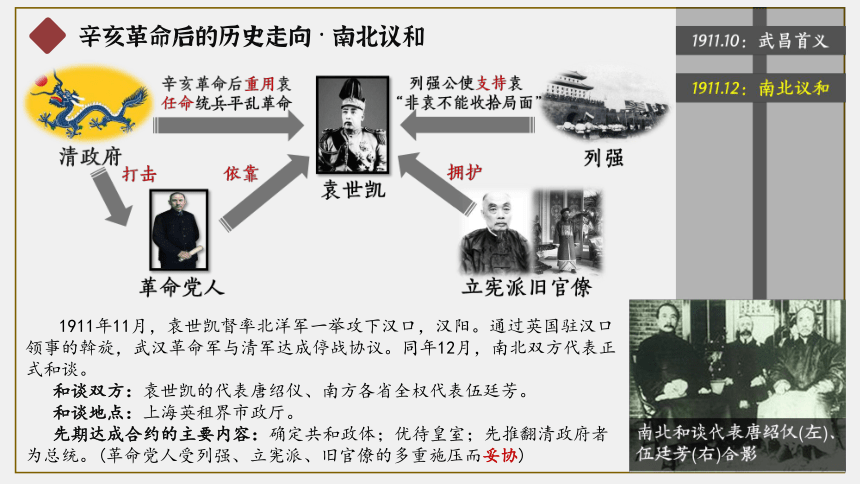

辛亥革命后的历史走向 · 南北议和

1911年11月,袁世凯督率北洋军一举攻下汉口,汉阳。通过英国驻汉口领事的斡旋,武汉革命军与清军达成停战协议。同年12月,南北双方代表正式和谈。

和谈双方:袁世凯的代表唐绍仪、南方各省全权代表伍廷芳。

和谈地点:上海英租界市政厅。

先期达成合约的主要内容:确定共和政体;优待皇室;先推翻清政府者为总统。(革命党人受列强、立宪派、旧官僚的多重施压而妥协)

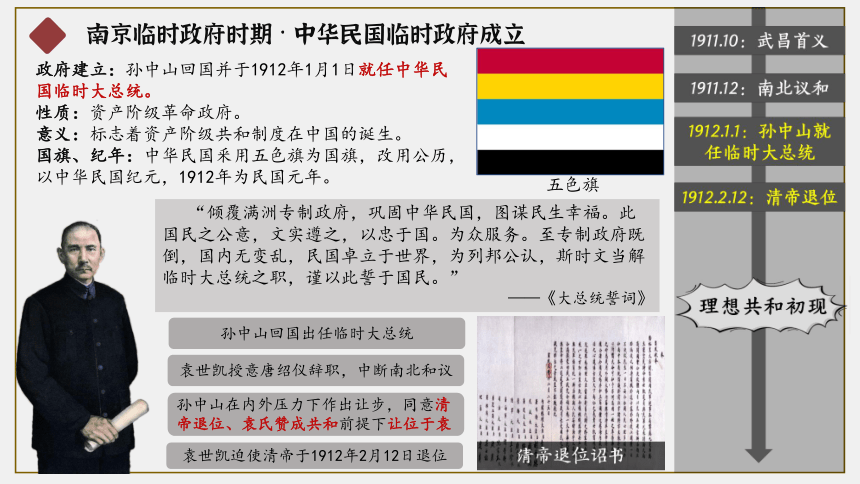

南京临时政府时期 · 中华民国临时政府成立

政府建立:孙中山回国并于1912年1月1日就任中华民国临时大总统。

性质:资产阶级革命政府。

意义:标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

国旗、纪年:中华民国釆用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元,1912年为民国元年。

“倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福。此国民之公意,文实遵之,以忠于国。为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。”

——《大总统誓词》

五色旗

袁世凯授意唐绍仪辞职,中断南北和议

孙中山回国出任临时大总统

孙中山在内外压力下作出让步,同意清帝退位、袁氏赞成共和前提下让位于袁

袁世凯迫使清帝于1912年2月12日退位

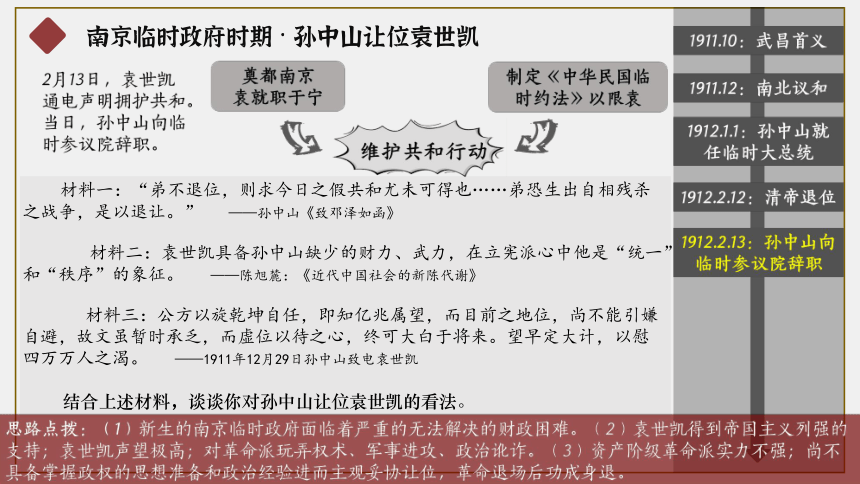

南京临时政府时期 · 孙中山让位袁世凯

材料一:“弟不退位,则求今日之假共和尤未可得也……弟恐生出自相残杀之战争,是以退让。” ——孙中山《致邓泽如函》

材料二:袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力,在立宪派心中他是“统一”和“秩序”的象征。 ——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:公方以旋乾坤自任,即知亿兆属望,而目前之地位,尚不能引嫌自避,故文虽暂时承乏,而虚位以待之心,终可大白于将来。望早定大计,以慰四万万人之渴。 ——1911年12月29日孙中山致电袁世凯

结合上述材料,谈谈你对孙中山让位袁世凯的看法。

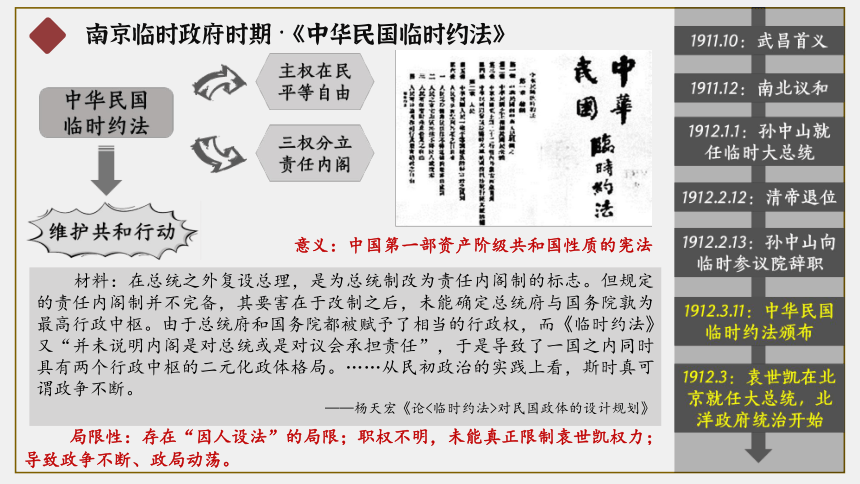

南京临时政府时期 · 《中华民国临时约法》

材料:在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

意义:中国第一部资产阶级共和国性质的宪法

局限性:存在“因人设法”的局限;职权不明,未能真正限制袁世凯权力;导致政争不断、政局动荡。

北洋政府时期 · 民初政党政治与“宋案”

1913.3宋教仁北上组阁,于上海车站遇刺,袁世凯“听之愕然”

黄兴在挽联中写道:“前年杀吴禄贞,去年杀张振武,今年又杀宋教仁;你说是应桂馨,他说是赵秉钧,我说却是袁世凯。”

“查明”布置暗杀活动的人:国务总理赵秉钧

幕后真凶:???

北洋政府时期 · 袁氏复辟

超长任期

10年

无限连任

提名下任总统

+

+

=

变相世袭

(袁世凯亲信梁士诒)收买各方,组织各种请愿团,如京师请愿团、教育会请愿团、妇女请愿团、乞丐代表请愿团、人力车夫代表请愿团……和筹安会的各省请愿团一起,同时向参政院投递请愿书,掀起了请愿实行君主制的风潮。

——李侃 等《中国近代史》

《大总统选举法》和《中华民国约法》:

南京国民政府时期 · 训政时期的到来

孙中山革命程序论:军政时期、训政时期、宪政时期。

1928年东北易帜,国民政府完成形式统一,北洋政府统治正式结束。

1928年8月,国民党宣布军政时期结束,训政时期开始。

10月3日,国民党中常会通过《训政纲领》。

训政时期,由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

——《训政纲领》,摘自《国家制度与社会治理》

思考:“训政”的实质是什么?

南京国民政府时期 · 国民党政权的覆灭

由国民党一党包办的“国民大会”于1946年1l月15日至12月25日在南京召开。会议所通过的“中华民国宪法”完全违背了政协协议所规定的民主原则,以根本法的形式确认了蒋介石个人独裁的国家制度。

“国民大会” 会场前长江路上的牌楼

民盟和中共采取一致行动,拒绝参加“国民大会”,图为民盟与中共代表的合影。

土地革命时期 · 创建人民革命政权的尝试

凡上述苏维埃公民在十六岁以上皆是有苏维埃选举权和被选举权,直接派代表参加各级工农兵苏维埃的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》

劳动法

土地法

宪法大纲

人事任免

宣布中华苏维埃共和国临时中央政府成立

土地革命时期 · 创建人民革命政权的尝试

《中华苏维埃共和国宪法大纲》

① 宣布苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦大众。

② 实行苏维埃代表大会制度。

以立法的形式,首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

1928年井冈山土地法

① 依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农

② 保护中小工商业者,消灭地主阶级

③ 以乡为单位,按人口平分土地

④ 在原耕地的基础上,实行抽多补少、抽肥补瘦

抗日战争时期 · 具有统一战线性质的抗日民主制度

材料一:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》

材料二:(第3条) 凡居住在边区境内的人民, 年满十八岁, 不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别, 都有选举权和被选举权。

——《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

结合材料,谈谈你对“三三制”原则的认识,并思考为什么上述措施是民主共和的真正实践?

解放战争时期 · 为人民共和国的政权建设奠基

总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。

——毛泽东《论人民民主专政》

行政区设军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位,建立大行政区制度。

《论人民民主专政》的发表,为建立人民共和国奠定了理论基础。

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度:人民代表大会制度

1949年《共同纲领》

人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

《1954年宪法》颁布

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,是其正式建立的标志。

1957年以后至1976年

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱。

《1982年宪法》颁布

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段。

结合教材18页,梳理建国以来人民代表大会制度的发展脉络。

马克思主义国家学说同中国社会的实际相结合

人民代表大会制度在我国确立的过程,就是中国共产党领导人民实现当家作主的权力的过程。

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度:人民代表大会制度

思考:谈谈你对人民代表大会制度优越性的理解。

权力来自于人民是逻辑起点,人民通过人民代表大会实现当家作主的目标。小范围内人人都可以讨论决定自己的事情,实现民主决策民主管理;大范围内通过人民代表大会参与政治生活。

体现了真正的、广泛的民主

体现了民主集中制原则

利于各项工作有效进行

在人民代表大会统一行使国家权力的前提下,国家机关协调一致地在各自职权范围内工作,从而避免权力集中,提高工作效率。

便于实现党对国家事务的领导利于国家统一民族团结、集中力量办大事

党对人民代表大会的领导,有利于发挥国家权力机关的作用,把党的意志转变为国家意志,动员组织全国人民一起行动。

中华人民共和国的政治制度

三大基本政治制度

1949年

中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立

1956年

中共中央提出“长期共存、互相监督”的方针,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局。

改革开放后

进一步完善,并提出十六字方针,多党合作和政治协商走上制度化轨道。

结合教材19页,梳理建国以来中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展脉络。

结合教材20页,概括民族区域自治制度和基层群众自治制度的内涵。

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

法律保障的完善

1949年 《共同纲领》

确定了中华人民共和国政体和政治、经济、文化各方面的方针政策,具有临时宪法的作用。

1954年 《1954年宪法》

第一部社会主义性质的宪法。开创了当代中国社会主义宪政的新模式。我国现行宪法的基本框架、制度、原则都是五四宪法奠定的。

1982年 《1982年宪法》

1982年宪法是社会主义民主和法治建设的重要成果,是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法,集中反映了全国各族人民的共同意志和根本利益,为全面开创社会主义现代化建设局面提供了坚实的法律基础,成为新时期治国安邦的总章程。

党的十八届三中全会:把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

党的十九届四中全会:突出强调了中国共产党的领导是中能够国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

中轴

2019年庆祝新中国成立70周年阅兵式

天安门城楼

中华人民共和国

缔造者毛泽东像

中国近代革命的先驱

孙中山像

460余米的距离

浓缩着——

37年的探索

70年的建设

一条中轴,两大伟人

一段曲折的共和之路

古典共和主义

现代共和主义

分权制衡

自由人权

宪政

民主

代议制民主

政党

政治

人民主权

6大发展

20世纪前十年的中国……

铁路国有

社会面貌的更新

精英阶层的觉醒

激进分子的活动

皇族内阁

重臣凋谢

列强威胁

革命的酝酿

王朝的覆灭

注定失败,引爆社会

立宪派与革命派合流

军制改革

新式教育

鼓励工商

法制改革

预备立宪

辛亥革命后的历史走向 · 南北议和

1911年11月,袁世凯督率北洋军一举攻下汉口,汉阳。通过英国驻汉口领事的斡旋,武汉革命军与清军达成停战协议。同年12月,南北双方代表正式和谈。

和谈双方:袁世凯的代表唐绍仪、南方各省全权代表伍廷芳。

和谈地点:上海英租界市政厅。

先期达成合约的主要内容:确定共和政体;优待皇室;先推翻清政府者为总统。(革命党人受列强、立宪派、旧官僚的多重施压而妥协)

南京临时政府时期 · 中华民国临时政府成立

政府建立:孙中山回国并于1912年1月1日就任中华民国临时大总统。

性质:资产阶级革命政府。

意义:标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

国旗、纪年:中华民国釆用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元,1912年为民国元年。

“倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福。此国民之公意,文实遵之,以忠于国。为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。”

——《大总统誓词》

五色旗

袁世凯授意唐绍仪辞职,中断南北和议

孙中山回国出任临时大总统

孙中山在内外压力下作出让步,同意清帝退位、袁氏赞成共和前提下让位于袁

袁世凯迫使清帝于1912年2月12日退位

南京临时政府时期 · 孙中山让位袁世凯

材料一:“弟不退位,则求今日之假共和尤未可得也……弟恐生出自相残杀之战争,是以退让。” ——孙中山《致邓泽如函》

材料二:袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力,在立宪派心中他是“统一”和“秩序”的象征。 ——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:公方以旋乾坤自任,即知亿兆属望,而目前之地位,尚不能引嫌自避,故文虽暂时承乏,而虚位以待之心,终可大白于将来。望早定大计,以慰四万万人之渴。 ——1911年12月29日孙中山致电袁世凯

结合上述材料,谈谈你对孙中山让位袁世凯的看法。

南京临时政府时期 · 《中华民国临时约法》

材料:在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

意义:中国第一部资产阶级共和国性质的宪法

局限性:存在“因人设法”的局限;职权不明,未能真正限制袁世凯权力;导致政争不断、政局动荡。

北洋政府时期 · 民初政党政治与“宋案”

1913.3宋教仁北上组阁,于上海车站遇刺,袁世凯“听之愕然”

黄兴在挽联中写道:“前年杀吴禄贞,去年杀张振武,今年又杀宋教仁;你说是应桂馨,他说是赵秉钧,我说却是袁世凯。”

“查明”布置暗杀活动的人:国务总理赵秉钧

幕后真凶:???

北洋政府时期 · 袁氏复辟

超长任期

10年

无限连任

提名下任总统

+

+

=

变相世袭

(袁世凯亲信梁士诒)收买各方,组织各种请愿团,如京师请愿团、教育会请愿团、妇女请愿团、乞丐代表请愿团、人力车夫代表请愿团……和筹安会的各省请愿团一起,同时向参政院投递请愿书,掀起了请愿实行君主制的风潮。

——李侃 等《中国近代史》

《大总统选举法》和《中华民国约法》:

南京国民政府时期 · 训政时期的到来

孙中山革命程序论:军政时期、训政时期、宪政时期。

1928年东北易帜,国民政府完成形式统一,北洋政府统治正式结束。

1928年8月,国民党宣布军政时期结束,训政时期开始。

10月3日,国民党中常会通过《训政纲领》。

训政时期,由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

——《训政纲领》,摘自《国家制度与社会治理》

思考:“训政”的实质是什么?

南京国民政府时期 · 国民党政权的覆灭

由国民党一党包办的“国民大会”于1946年1l月15日至12月25日在南京召开。会议所通过的“中华民国宪法”完全违背了政协协议所规定的民主原则,以根本法的形式确认了蒋介石个人独裁的国家制度。

“国民大会” 会场前长江路上的牌楼

民盟和中共采取一致行动,拒绝参加“国民大会”,图为民盟与中共代表的合影。

土地革命时期 · 创建人民革命政权的尝试

凡上述苏维埃公民在十六岁以上皆是有苏维埃选举权和被选举权,直接派代表参加各级工农兵苏维埃的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》

劳动法

土地法

宪法大纲

人事任免

宣布中华苏维埃共和国临时中央政府成立

土地革命时期 · 创建人民革命政权的尝试

《中华苏维埃共和国宪法大纲》

① 宣布苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦大众。

② 实行苏维埃代表大会制度。

以立法的形式,首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

1928年井冈山土地法

① 依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农

② 保护中小工商业者,消灭地主阶级

③ 以乡为单位,按人口平分土地

④ 在原耕地的基础上,实行抽多补少、抽肥补瘦

抗日战争时期 · 具有统一战线性质的抗日民主制度

材料一:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》

材料二:(第3条) 凡居住在边区境内的人民, 年满十八岁, 不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别, 都有选举权和被选举权。

——《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

结合材料,谈谈你对“三三制”原则的认识,并思考为什么上述措施是民主共和的真正实践?

解放战争时期 · 为人民共和国的政权建设奠基

总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。

——毛泽东《论人民民主专政》

行政区设军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位,建立大行政区制度。

《论人民民主专政》的发表,为建立人民共和国奠定了理论基础。

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度:人民代表大会制度

1949年《共同纲领》

人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

《1954年宪法》颁布

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,是其正式建立的标志。

1957年以后至1976年

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱。

《1982年宪法》颁布

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段。

结合教材18页,梳理建国以来人民代表大会制度的发展脉络。

马克思主义国家学说同中国社会的实际相结合

人民代表大会制度在我国确立的过程,就是中国共产党领导人民实现当家作主的权力的过程。

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度:人民代表大会制度

思考:谈谈你对人民代表大会制度优越性的理解。

权力来自于人民是逻辑起点,人民通过人民代表大会实现当家作主的目标。小范围内人人都可以讨论决定自己的事情,实现民主决策民主管理;大范围内通过人民代表大会参与政治生活。

体现了真正的、广泛的民主

体现了民主集中制原则

利于各项工作有效进行

在人民代表大会统一行使国家权力的前提下,国家机关协调一致地在各自职权范围内工作,从而避免权力集中,提高工作效率。

便于实现党对国家事务的领导利于国家统一民族团结、集中力量办大事

党对人民代表大会的领导,有利于发挥国家权力机关的作用,把党的意志转变为国家意志,动员组织全国人民一起行动。

中华人民共和国的政治制度

三大基本政治制度

1949年

中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立

1956年

中共中央提出“长期共存、互相监督”的方针,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局。

改革开放后

进一步完善,并提出十六字方针,多党合作和政治协商走上制度化轨道。

结合教材19页,梳理建国以来中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展脉络。

结合教材20页,概括民族区域自治制度和基层群众自治制度的内涵。

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

法律保障的完善

1949年 《共同纲领》

确定了中华人民共和国政体和政治、经济、文化各方面的方针政策,具有临时宪法的作用。

1954年 《1954年宪法》

第一部社会主义性质的宪法。开创了当代中国社会主义宪政的新模式。我国现行宪法的基本框架、制度、原则都是五四宪法奠定的。

1982年 《1982年宪法》

1982年宪法是社会主义民主和法治建设的重要成果,是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法,集中反映了全国各族人民的共同意志和根本利益,为全面开创社会主义现代化建设局面提供了坚实的法律基础,成为新时期治国安邦的总章程。

党的十八届三中全会:把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

党的十九届四中全会:突出强调了中国共产党的领导是中能够国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理