诗五首 课件

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

断章

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦 。

—卞之琳

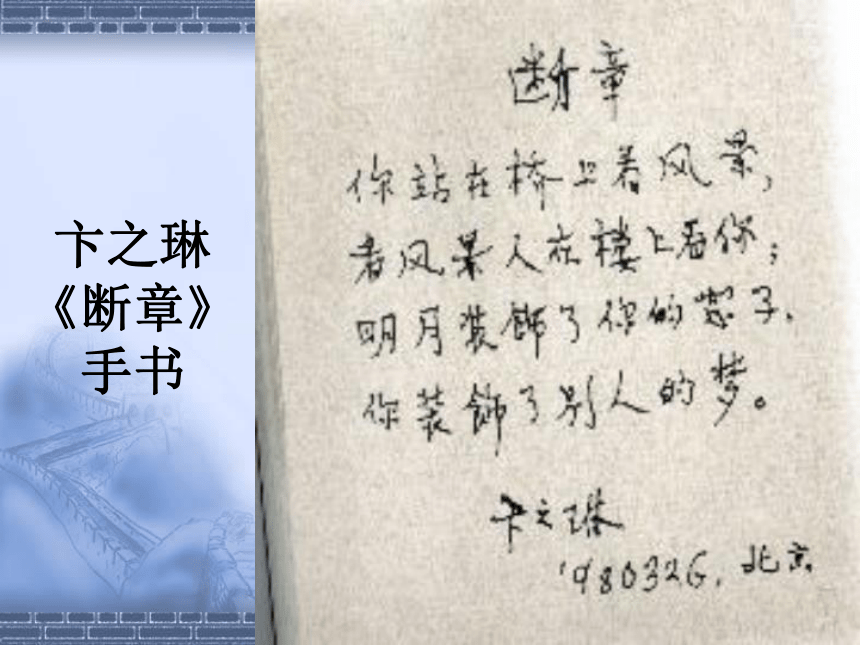

卞之琳《断章》手书

卞之琳

1910- 2000年12月2日

卞之琳,笔名:季陵,1910年12月生于江苏海门。1933年毕业于北京大学英文系,就学期间曾师从徐志摩。被认为“新月派”的代表诗人,是“汉园三诗人”之一。卞之琳还担任了北京大学西语系教授(1949—1952),中社科院文学所研究员、中国莎士比亚研究会副会长、中国作家协会理事等职务,是中国莎士比亚和英诗翻译名家。

主要作品:《汉园集》、《雕虫纪历》、《十年诗草》、《人与诗:忆旧说新山山水水》,《小说片断》、《莎士比亚悲剧论痕》、《莎士比亚悲剧四种》、《英国诗选》。

断章

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦 。

你站在桥上看风景

面对着眼前的美景

一副心醉神迷之态

对身外之事却浑然不知

然而……

……看风景的人在楼上看你

楼上人为何不看风景?

是什么深深迷住了那双眼?

是什么深深打动了那颗心?

登临高楼……

眼里所看的竟不是风景

而是那个——

“站在桥上看风景”的人

那楼上人

又有谁知?

这时在想些什么?

明月装饰了你的窗

如织月色

那么神秘,那么奇妙

那么甜蜜,那么惬意

一片淡雅、轻柔、迷朦

窗前……

你装饰了别人的梦

别人的梦中……

你款款走进梦中

美丽了别人的梦

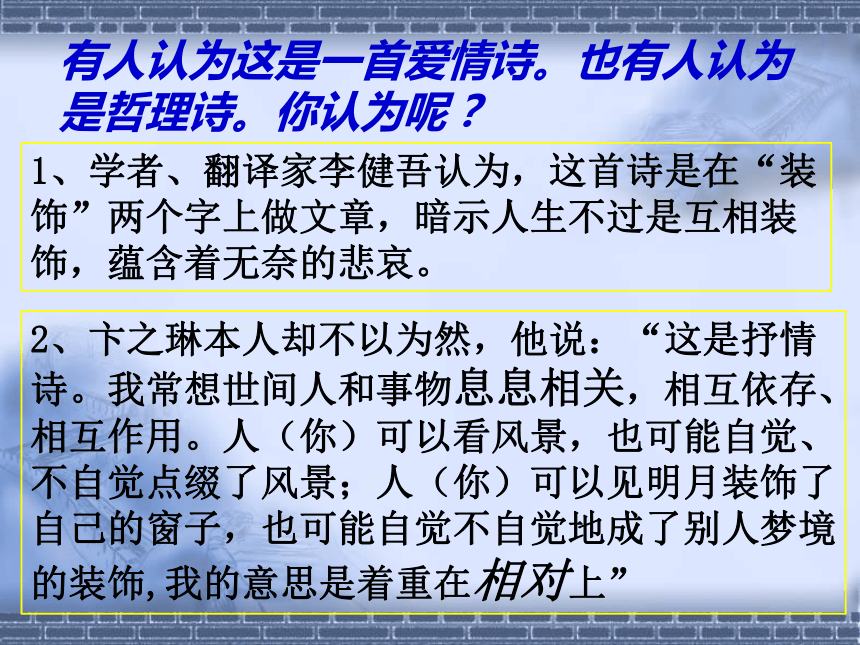

有人认为这是一首爱情诗。也有人认为是哲理诗。你认为呢?

1、学者、翻译家李健吾认为,这首诗是在“装饰”两个字上做文章,暗示人生不过是互相装饰,蕴含着无奈的悲哀。

2、卞之琳本人却不以为然,他说:“这是抒情诗。我常想世间人和事物息息相关,相互依存、相互作用。人(你)可以看风景,也可能自觉、不自觉点缀了风景;人(你)可以见明月装饰了自己的窗子,也可能自觉不自觉地成了别人梦境的装饰,我的意思是着重在相对上”

《断章》的4行诗,是4个形象的画面。

前两个画面,“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”, “桥上”“楼上”这两个地点,在看风景时发生了联系。

后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,窗子与梦互不相关,却在“装饰”这一点上又发生了联系。

它阐释了诗人心中思考的“事物的息息相关、相互作用”的抽象哲理。

问题探究

镜头一:“你站在桥上看风景”

“你站在桥上看风景”,而相对于楼上的人来说,桥上的“你”就是他们眼中的风景,“你”是看风景的主体。

镜头二:“看风景的人在楼上看你”。

“你”却成了被别人看的客体了。这种主体与客体位置的转换,暗示了普遍存在的一种相对性。

问题探究

诗人通过对“风景”的刹那间感悟,涉及了“相对性”的哲理命题.

镜头三:“明月装饰了你的窗子”。

镜头四:“你装饰了别人的梦”。。

“明月装饰了你的窗子”,而相对于梦见“你”的人来说,“你”则像窗外的明月一样,“装饰”了他们的“梦”。

问题探究

诗人的主要意图是表现人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉都可能发生的这样或那样的相对关系。

板书设计

赏 析

你,

一会看我,

一会看云。

我觉得,

你看我时很远,

你看云时很近。

《远和近》

扭曲了的人际关系。人与人之间显得那么孤寂而不可接近

人与自然反而拉近了距离,显得十分亲近。

《风雨》

—— 芦荻

《风雨》

风中大地卷来

雨中大地卷来

郊原如海

房舍如舟

我有年轻的舵手的忧怀

在大地的海上

《风雨》

芦荻原名陈培迪,广东南海人。三十年代曾编辑诗刊,解放后从事教学和文艺工作。

1935年开始发表作品,出版有《桑野》《田园新歌》《海南颂》《芦荻抒情》等诗集。

了解作者

一场暴风雨把整个世界变得天昏地暗。风雨中,诗人平日熟悉的景象发生了巨大的改变。诗人也因此产生了年轻舵手的“忧怀”,写下了《风雨》这首短诗。

写作背景

风雨中的“大地”,看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

认识作品

诗中,“大地的海”是一个独特的意象。使我们知道诗人的人生发生了动摇,对未来感到茫然。“大地的海” 是与风雨如晦的现实联系在一起的。进一步产生了“房舍如舟”、“年轻的舵手”等联想,形象地表达了年轻人面对难以预料的世事,产生的一种被动、困惑、无助甚至有些害怕的心理感觉

认识作品

“我”所面对的不仅仅是自然的风雨,更是社会的、人生的风雨

成语积累

风雨如晦:

风雨交加使得天色昏暗,

就像在夜里一样。

晦:夜晚

作业

完成课后练习

错误

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

……

——现代抒情诗的绝唱

错误

“愁予”源于辛弃疾的《菩萨 蛮·书江西造口壁》:

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪.”

——郑愁予

学习生字词

跫(qióng)音:

春帷(wéi)不揭:

脚步声

春天的帷幕还没有拉开。

用来形容好的结果、好的生活还没有来临。好的希望还没有实现等。

郑愁予,台湾诗人,台湾“现代诗社”成员。祖籍河北,生于济南,1949年去台湾。

其诗作表现手法很现代,而选择的意象,运用的词藻,传达的情感,却多是传统的,于现代精神感受中交织着宋词元曲的遗韵。

诗集有《梦土上》《衣钵》《燕人行》等。

认识作者

这首诗写于1954年,作者诗的《后记》中说:“童稚时,母亲携着我的手行过一个小镇,那时是抗战初期,母亲牵着儿子赶路是常见的难民形象。我在青石的路上一边走一走踢着石子,在低头找石子的时候,我忽听背后传来轰轰的声响,只见马匹拉着炮车疾奔而来。母亲急忙将我拉到路旁,战马与炮车一辆一辆擦身而过。这印象永久地存在我脑海里。打仗的时候,男子上了前线,女子在后方等待,是战争年代最凄楚的景象,自古便是如此……等待是这首诗、也是这个大时代最重要的主题。”

写作意图

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

在古典的诗词中常用莲花来形容女子的容颜。

那么这句话的意思是什么呢?

莲花随季节的开落,代表女子在寂寞的等待中

随时间的推移,像莲花一样盛开又衰败。

问题探究

这首诗的背景是狼烟四起的战争年代。诗的主人公“你”在江南小城里寂寞地等待着亲人(爱人)从战场归来。

“我打江南走过/那等在季节里的容颜如莲花的开落”,这两句使我们知道了容颜美丽如莲花主人公的,随着“我”的来而又去的脚步,这容颜经历了希望和失望,就像莲花绽放又凋零。

解读文意

东风不来,三月的柳絮不飞,

你的心如小小的寂寞的城。

跫音不响,三月的春帷不揭,

你的心是小小的窗扉紧掩。

2.这两句的结构、句式完全一样。

主要写了什么?

女子等的人还没有回来,她将自己的心紧紧关闭着。

“三月”——“东风不来”——“柳絮不飞”——“跫音不响——“春帷不揭”

“寂寞的城”——“窗扉紧掩

女子等的人还没有回来,自己的春天还没有来临,

便将自己的心紧紧的关上。

把心比作城、窗,心关上就像关闭了城门,

窗户紧紧锁住

跫音不响:回家的脚步还没有响起

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

以“美丽”来修饰“错误”,具有一种错位的美,使主题更具有表现性,更能感动读者。

比如:真实的谎言

课文解读

这首诗在语言上也很有特色。巧妙地使用倒装语句。 如“青石的街道向晚”“小小的窗扉紧掩”,比起“向晚的青石街道”“小小的紧掩的窗扉”这样的表达,显然在意境和语气上都有更加悠长深远的韵味。

我们也可以把这首诗解读成情诗,表达闺中怨妇盼望归人的心情。

这首诗在结构上也有特别之处。开头两句应是结尾,最后两句是倒装。结构上造成错落,在不协调中闪烁出光彩。

整体梳理

3.请大家总结一下节意。

第1节:意象“莲花的开落”

第2节:写“我”对她的想象。

第3节:写“我”从想象中回到现实。

《错误》古典诗意象

“莲花”

“柳絮”

“马蹄”

“春帷”

“东风”

深入拓展

板书设计

找一些写莲花(荷花)的古典诗歌、诗句。

作业

完成课后练习

《回旋舞》

假如全世界的少女都肯携起手来,

她们可以在大海周围跳一个回旋舞。

假如全世界的男孩都肯做水手,

他们可以用他们的船在水上造成一座美丽的桥。

那时人们便可以绕着全世界跳一个回旋舞,

假如全世界的男女都肯携起手来。

《回旋舞》

保尔·福尔(1872—1960)法国象征主义诗人,被称为“象征派诗王”。福尔数十年如一日始终不懈地写作“巴拉德(歌谣)”,这是他毕生创作诗歌的固定形式。

他的作品收入总集《法兰西巴拉德》,于1896年出版,后多次重版,直到1949年还有新版问世。戴望舒称他为“法国后期象征派中的最淳朴,最光耀,最富于诗情的诗人”。

这首诗的前两节提出了两个假设。假设了什么?

答:“假如全世界的少女都肯携起手来”

“假如全世界的男孩都肯做水手”

这两个“假如”排除了全世界所有男孩女孩

之间的误解、隔阂、歧视,甚至冲突。

大家携起手来,团结起来。

课文解读

课文解读

如果这两个充满童话色彩的假设能够实现,

那么将会什么样呢?

“她们可以在大海周围跳一个回旋舞”

“他们可以用他们的船在水上造成一座美丽的桥”

“人们便可以绕着全世界跳一个回旋舞,

世界上所有人之间的误解、隔阂、歧视,冲突

都消除了,那么将有可能组织起盛况空前的

世界大联欢。“绕着全世界跳一个回旋舞”

课文解读

人们便可以绕着全世界跳一个回旋舞,

假如全世界的男女孩都肯携起手来。

假如携手,就可以跳回旋舞

携起手是前提,可以跳舞是结果。

假如……就

请大家用假如……就,造句

作业

完成课后练习

《在一个地铁站》

人群中这些面孔幽灵般显现,

湿漉漉的黑色枝条上的许多花瓣。

——庞德

庞德(1885——1973),美国诗人,意象派诗人,被文学史家称为“美英现代主义文学的助产士”。他很早就离开了故乡——爱达荷州。15岁入宾西法尼亚大学,1906年获硕士学位。一度曾在印第安纳州的沃拜士学院任教。1908年前往英国。

了解作者

1912年他与友人一起创立了风靡一时的意象派。他的诗论对英美、现代诗的发展产生了很大影响。

庞德乐于助人,他曾以不同方式帮助过乔伊斯、艾略特、弗罗斯特、海明威、叶芝等。庞德二战时居意大利。

它主要的著作是他花了五十年心血写成的长诗《诗章》。长诗中有许多章节以中国为题材,他特别喜欢中国诗。他的译诗《神州集》出版后,受到普遍好评,成为意象派诗人学习借鉴的榜样。

这首短诗仅两行的小诗作于20世纪初,是最早的意象派诗歌之一。

诗的上下两行,分别呈现了两组互相对应的意象。一是地铁车站的人群中,幽灵般显现的面孔;二是湿漉漉的枝条上的许多花瓣。这两行诗句之间,不是一般意义上的比喻关系,而是两组意象之间的相互叠加的关系。把这两组意象吸引在一起的力量,是诗人的直觉,它使两组意象在相互作用的状态下迸溅出诗的火花,产生深刻的意味。庞德自己说它是“一刹那思想和感情的复合体”。 这首诗在西方现代文学史上占有重要地位,它把诗歌从19世纪陈旧的写作手法和抒情习惯中摆脱出来,给现代文学带来了启示。埃兹拉·庞德后来也成为意象派诗人的领袖。

板书设计

作业

完成课后练习

赏 析

《一代人》

黑夜给了我黑色的眼睛

我却用它寻找光明

4. 下面对庞德的《在一个地铁站》这首诗的赏析不正确的一项是( )

A. 这首诗准确生动地表现出诗人在走出地铁车站车厢那一瞬间的美感:一个阴沉的雨天,地铁车站人潮如流 ,突然黑压压的人群中闪现了一张张美丽动人的女子的脸庞,恰似朵朵开在湿漉漉的树枝上的美丽的花瓣。 B. 此诗妙在通过意象的叠加,用意象本身直接去激发读者的想象。诗中第一行的“面孔”与第二行的“花瓣”本无联系,但两个意象一旦叠加,就形成了相互映衬的比喻,成为一个新的意象复合体。 C. 小诗通过意象的描写营造了一种阴冷昏暗、压抑低沉的意境,暗示了作者对现代都市社会中冷漠的人际关系的厌恶和批判。 D. 综观全诗,“幽灵”一词揭示出那些“面孔”的出现在一瞬间就消失了,就像风雨中枝头上的“花瓣”,虽然美丽,但同样会很快凋零,作者似在感叹现代都市生活中的短暂易逝。

C

断章

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦 。

—卞之琳

卞之琳《断章》手书

卞之琳

1910- 2000年12月2日

卞之琳,笔名:季陵,1910年12月生于江苏海门。1933年毕业于北京大学英文系,就学期间曾师从徐志摩。被认为“新月派”的代表诗人,是“汉园三诗人”之一。卞之琳还担任了北京大学西语系教授(1949—1952),中社科院文学所研究员、中国莎士比亚研究会副会长、中国作家协会理事等职务,是中国莎士比亚和英诗翻译名家。

主要作品:《汉园集》、《雕虫纪历》、《十年诗草》、《人与诗:忆旧说新山山水水》,《小说片断》、《莎士比亚悲剧论痕》、《莎士比亚悲剧四种》、《英国诗选》。

断章

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦 。

你站在桥上看风景

面对着眼前的美景

一副心醉神迷之态

对身外之事却浑然不知

然而……

……看风景的人在楼上看你

楼上人为何不看风景?

是什么深深迷住了那双眼?

是什么深深打动了那颗心?

登临高楼……

眼里所看的竟不是风景

而是那个——

“站在桥上看风景”的人

那楼上人

又有谁知?

这时在想些什么?

明月装饰了你的窗

如织月色

那么神秘,那么奇妙

那么甜蜜,那么惬意

一片淡雅、轻柔、迷朦

窗前……

你装饰了别人的梦

别人的梦中……

你款款走进梦中

美丽了别人的梦

有人认为这是一首爱情诗。也有人认为是哲理诗。你认为呢?

1、学者、翻译家李健吾认为,这首诗是在“装饰”两个字上做文章,暗示人生不过是互相装饰,蕴含着无奈的悲哀。

2、卞之琳本人却不以为然,他说:“这是抒情诗。我常想世间人和事物息息相关,相互依存、相互作用。人(你)可以看风景,也可能自觉、不自觉点缀了风景;人(你)可以见明月装饰了自己的窗子,也可能自觉不自觉地成了别人梦境的装饰,我的意思是着重在相对上”

《断章》的4行诗,是4个形象的画面。

前两个画面,“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”, “桥上”“楼上”这两个地点,在看风景时发生了联系。

后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,窗子与梦互不相关,却在“装饰”这一点上又发生了联系。

它阐释了诗人心中思考的“事物的息息相关、相互作用”的抽象哲理。

问题探究

镜头一:“你站在桥上看风景”

“你站在桥上看风景”,而相对于楼上的人来说,桥上的“你”就是他们眼中的风景,“你”是看风景的主体。

镜头二:“看风景的人在楼上看你”。

“你”却成了被别人看的客体了。这种主体与客体位置的转换,暗示了普遍存在的一种相对性。

问题探究

诗人通过对“风景”的刹那间感悟,涉及了“相对性”的哲理命题.

镜头三:“明月装饰了你的窗子”。

镜头四:“你装饰了别人的梦”。。

“明月装饰了你的窗子”,而相对于梦见“你”的人来说,“你”则像窗外的明月一样,“装饰”了他们的“梦”。

问题探究

诗人的主要意图是表现人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉都可能发生的这样或那样的相对关系。

板书设计

赏 析

你,

一会看我,

一会看云。

我觉得,

你看我时很远,

你看云时很近。

《远和近》

扭曲了的人际关系。人与人之间显得那么孤寂而不可接近

人与自然反而拉近了距离,显得十分亲近。

《风雨》

—— 芦荻

《风雨》

风中大地卷来

雨中大地卷来

郊原如海

房舍如舟

我有年轻的舵手的忧怀

在大地的海上

《风雨》

芦荻原名陈培迪,广东南海人。三十年代曾编辑诗刊,解放后从事教学和文艺工作。

1935年开始发表作品,出版有《桑野》《田园新歌》《海南颂》《芦荻抒情》等诗集。

了解作者

一场暴风雨把整个世界变得天昏地暗。风雨中,诗人平日熟悉的景象发生了巨大的改变。诗人也因此产生了年轻舵手的“忧怀”,写下了《风雨》这首短诗。

写作背景

风雨中的“大地”,看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

认识作品

诗中,“大地的海”是一个独特的意象。使我们知道诗人的人生发生了动摇,对未来感到茫然。“大地的海” 是与风雨如晦的现实联系在一起的。进一步产生了“房舍如舟”、“年轻的舵手”等联想,形象地表达了年轻人面对难以预料的世事,产生的一种被动、困惑、无助甚至有些害怕的心理感觉

认识作品

“我”所面对的不仅仅是自然的风雨,更是社会的、人生的风雨

成语积累

风雨如晦:

风雨交加使得天色昏暗,

就像在夜里一样。

晦:夜晚

作业

完成课后练习

错误

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

……

——现代抒情诗的绝唱

错误

“愁予”源于辛弃疾的《菩萨 蛮·书江西造口壁》:

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪.”

——郑愁予

学习生字词

跫(qióng)音:

春帷(wéi)不揭:

脚步声

春天的帷幕还没有拉开。

用来形容好的结果、好的生活还没有来临。好的希望还没有实现等。

郑愁予,台湾诗人,台湾“现代诗社”成员。祖籍河北,生于济南,1949年去台湾。

其诗作表现手法很现代,而选择的意象,运用的词藻,传达的情感,却多是传统的,于现代精神感受中交织着宋词元曲的遗韵。

诗集有《梦土上》《衣钵》《燕人行》等。

认识作者

这首诗写于1954年,作者诗的《后记》中说:“童稚时,母亲携着我的手行过一个小镇,那时是抗战初期,母亲牵着儿子赶路是常见的难民形象。我在青石的路上一边走一走踢着石子,在低头找石子的时候,我忽听背后传来轰轰的声响,只见马匹拉着炮车疾奔而来。母亲急忙将我拉到路旁,战马与炮车一辆一辆擦身而过。这印象永久地存在我脑海里。打仗的时候,男子上了前线,女子在后方等待,是战争年代最凄楚的景象,自古便是如此……等待是这首诗、也是这个大时代最重要的主题。”

写作意图

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

在古典的诗词中常用莲花来形容女子的容颜。

那么这句话的意思是什么呢?

莲花随季节的开落,代表女子在寂寞的等待中

随时间的推移,像莲花一样盛开又衰败。

问题探究

这首诗的背景是狼烟四起的战争年代。诗的主人公“你”在江南小城里寂寞地等待着亲人(爱人)从战场归来。

“我打江南走过/那等在季节里的容颜如莲花的开落”,这两句使我们知道了容颜美丽如莲花主人公的,随着“我”的来而又去的脚步,这容颜经历了希望和失望,就像莲花绽放又凋零。

解读文意

东风不来,三月的柳絮不飞,

你的心如小小的寂寞的城。

跫音不响,三月的春帷不揭,

你的心是小小的窗扉紧掩。

2.这两句的结构、句式完全一样。

主要写了什么?

女子等的人还没有回来,她将自己的心紧紧关闭着。

“三月”——“东风不来”——“柳絮不飞”——“跫音不响——“春帷不揭”

“寂寞的城”——“窗扉紧掩

女子等的人还没有回来,自己的春天还没有来临,

便将自己的心紧紧的关上。

把心比作城、窗,心关上就像关闭了城门,

窗户紧紧锁住

跫音不响:回家的脚步还没有响起

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

以“美丽”来修饰“错误”,具有一种错位的美,使主题更具有表现性,更能感动读者。

比如:真实的谎言

课文解读

这首诗在语言上也很有特色。巧妙地使用倒装语句。 如“青石的街道向晚”“小小的窗扉紧掩”,比起“向晚的青石街道”“小小的紧掩的窗扉”这样的表达,显然在意境和语气上都有更加悠长深远的韵味。

我们也可以把这首诗解读成情诗,表达闺中怨妇盼望归人的心情。

这首诗在结构上也有特别之处。开头两句应是结尾,最后两句是倒装。结构上造成错落,在不协调中闪烁出光彩。

整体梳理

3.请大家总结一下节意。

第1节:意象“莲花的开落”

第2节:写“我”对她的想象。

第3节:写“我”从想象中回到现实。

《错误》古典诗意象

“莲花”

“柳絮”

“马蹄”

“春帷”

“东风”

深入拓展

板书设计

找一些写莲花(荷花)的古典诗歌、诗句。

作业

完成课后练习

《回旋舞》

假如全世界的少女都肯携起手来,

她们可以在大海周围跳一个回旋舞。

假如全世界的男孩都肯做水手,

他们可以用他们的船在水上造成一座美丽的桥。

那时人们便可以绕着全世界跳一个回旋舞,

假如全世界的男女都肯携起手来。

《回旋舞》

保尔·福尔(1872—1960)法国象征主义诗人,被称为“象征派诗王”。福尔数十年如一日始终不懈地写作“巴拉德(歌谣)”,这是他毕生创作诗歌的固定形式。

他的作品收入总集《法兰西巴拉德》,于1896年出版,后多次重版,直到1949年还有新版问世。戴望舒称他为“法国后期象征派中的最淳朴,最光耀,最富于诗情的诗人”。

这首诗的前两节提出了两个假设。假设了什么?

答:“假如全世界的少女都肯携起手来”

“假如全世界的男孩都肯做水手”

这两个“假如”排除了全世界所有男孩女孩

之间的误解、隔阂、歧视,甚至冲突。

大家携起手来,团结起来。

课文解读

课文解读

如果这两个充满童话色彩的假设能够实现,

那么将会什么样呢?

“她们可以在大海周围跳一个回旋舞”

“他们可以用他们的船在水上造成一座美丽的桥”

“人们便可以绕着全世界跳一个回旋舞,

世界上所有人之间的误解、隔阂、歧视,冲突

都消除了,那么将有可能组织起盛况空前的

世界大联欢。“绕着全世界跳一个回旋舞”

课文解读

人们便可以绕着全世界跳一个回旋舞,

假如全世界的男女孩都肯携起手来。

假如携手,就可以跳回旋舞

携起手是前提,可以跳舞是结果。

假如……就

请大家用假如……就,造句

作业

完成课后练习

《在一个地铁站》

人群中这些面孔幽灵般显现,

湿漉漉的黑色枝条上的许多花瓣。

——庞德

庞德(1885——1973),美国诗人,意象派诗人,被文学史家称为“美英现代主义文学的助产士”。他很早就离开了故乡——爱达荷州。15岁入宾西法尼亚大学,1906年获硕士学位。一度曾在印第安纳州的沃拜士学院任教。1908年前往英国。

了解作者

1912年他与友人一起创立了风靡一时的意象派。他的诗论对英美、现代诗的发展产生了很大影响。

庞德乐于助人,他曾以不同方式帮助过乔伊斯、艾略特、弗罗斯特、海明威、叶芝等。庞德二战时居意大利。

它主要的著作是他花了五十年心血写成的长诗《诗章》。长诗中有许多章节以中国为题材,他特别喜欢中国诗。他的译诗《神州集》出版后,受到普遍好评,成为意象派诗人学习借鉴的榜样。

这首短诗仅两行的小诗作于20世纪初,是最早的意象派诗歌之一。

诗的上下两行,分别呈现了两组互相对应的意象。一是地铁车站的人群中,幽灵般显现的面孔;二是湿漉漉的枝条上的许多花瓣。这两行诗句之间,不是一般意义上的比喻关系,而是两组意象之间的相互叠加的关系。把这两组意象吸引在一起的力量,是诗人的直觉,它使两组意象在相互作用的状态下迸溅出诗的火花,产生深刻的意味。庞德自己说它是“一刹那思想和感情的复合体”。 这首诗在西方现代文学史上占有重要地位,它把诗歌从19世纪陈旧的写作手法和抒情习惯中摆脱出来,给现代文学带来了启示。埃兹拉·庞德后来也成为意象派诗人的领袖。

板书设计

作业

完成课后练习

赏 析

《一代人》

黑夜给了我黑色的眼睛

我却用它寻找光明

4. 下面对庞德的《在一个地铁站》这首诗的赏析不正确的一项是( )

A. 这首诗准确生动地表现出诗人在走出地铁车站车厢那一瞬间的美感:一个阴沉的雨天,地铁车站人潮如流 ,突然黑压压的人群中闪现了一张张美丽动人的女子的脸庞,恰似朵朵开在湿漉漉的树枝上的美丽的花瓣。 B. 此诗妙在通过意象的叠加,用意象本身直接去激发读者的想象。诗中第一行的“面孔”与第二行的“花瓣”本无联系,但两个意象一旦叠加,就形成了相互映衬的比喻,成为一个新的意象复合体。 C. 小诗通过意象的描写营造了一种阴冷昏暗、压抑低沉的意境,暗示了作者对现代都市社会中冷漠的人际关系的厌恶和批判。 D. 综观全诗,“幽灵”一词揭示出那些“面孔”的出现在一瞬间就消失了,就像风雨中枝头上的“花瓣”,虽然美丽,但同样会很快凋零,作者似在感叹现代都市生活中的短暂易逝。

C

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》