2012高考名师预测生物试题:知识点11 种群与群落

文档属性

| 名称 | 2012高考名师预测生物试题:知识点11 种群与群落 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 141.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-05-14 12:31:39 | ||

图片预览

文档简介

热点11 种群与群落

1.种群密度是种群的最基本特征,下列有关研究和调查正确的是

A. 种群的年龄组成和性别比例直接决定种群密度

B. 研究种群“S”型增长曲线在鱼牧养殖生产上的应用时,人们发现种群数量保持在K值左右可获得最大的经济效益

C. 标志重捕法可用于调查蚯蚓的种群密度

D. 蚜虫、跳蝻的种群密度可用样方法进行调查

【答案】 D

【解析】 种群的年龄组成和性别比例间接决定种群密度,A错;研究种群“S”型增长曲线在鱼牧养殖生产上的应用时,人们发现种群数量保持在K/2值左右可获得最大的经济效益,B错;标志重捕法用于调查活动范围大的动物,不用于调查蚯蚓的种群密度,C错;样方法用于调查活动范围小的动物和植物,所以可以调查[来蚜虫、跳蝻的种群密度,D对。

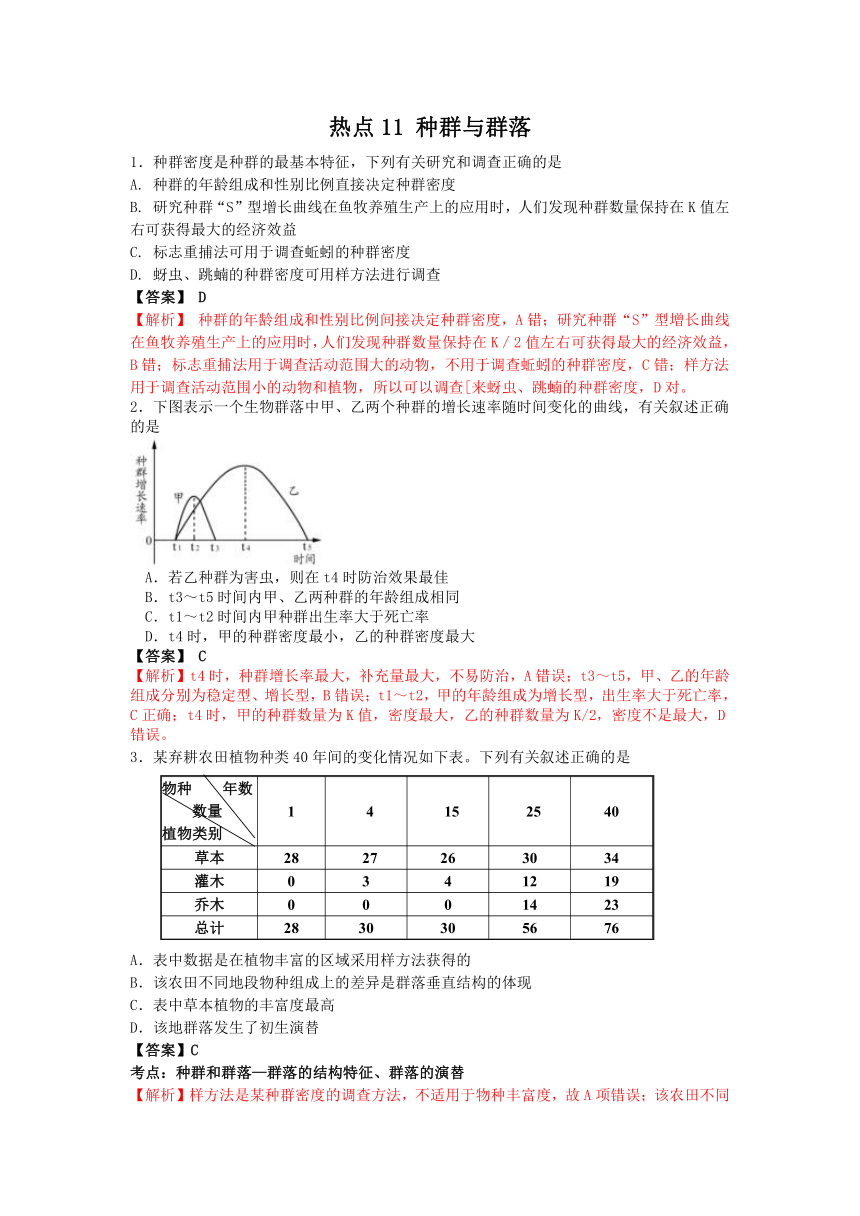

2.下图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,有关叙述正确的是

A.若乙种群为害虫,则在t4时防治效果最佳

B.t3~t5时间内甲、乙两种群的年龄组成相同

C.t1~t2时间内甲种群出生率大于死亡率

D.t4时,甲的种群密度最小,乙的种群密度最大

【答案】 C

【解析】t4时,种群增长率最大,补充量最大,不易防治,A错误;t3~t5,甲、乙的年龄组成分别为稳定型、增长型,B错误;t1~t2,甲的年龄组成为增长型,出生率大于死亡率,C正确;t4时,甲的种群数量为K值,密度最大,乙的种群数量为K/2,密度不是最大,D错误。

3.某弃耕农田植物种类40年间的变化情况如下表。下列有关叙述正确的是

A.表中数据是在植物丰富的区域采用样方法获得的

B.该农田不同地段物种组成上的差异是群落垂直结构的体现

C.表中草本植物的丰富度最高

D.该地群落发生了初生演替

【答案】C

考点:种群和群落—群落的结构特征、群落的演替

【解析】样方法是某种群密度的调查方法,不适用于物种丰富度,故A项错误;该农田不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现。故B项错误;分析表格可知40年时表中草本植物的丰富度最高。故C项正确;由于群落演替的起点是农田,故为次生演替。故D项错误。

难度:中等难度

4.与右侧示意图有关的叙述中,正确的是

A.若甲代表农田害虫,a为施用农药,则b、c可分

别代表害虫抗药性变异增强和害虫种群数量减少

B.若甲代表人体下丘脑,a为血浆渗透压下降,则b、c可分别代表产生渴觉和尿液量减少

C.若甲代表人体B淋巴细胞,a为抗原刺激,则b、c可分别代表效应B细胞和记忆细胞

D.若甲代表棉铃虫种群,a为诱捕雄虫,则b、c可分别代表性别比例失调和种群密度提高

【答案】C

【解析】图形中a代表某种因素对甲作用会造成的结果有b、c。对农田害虫施用农药会造成害虫的抗药性增强,而不是抗药性变异增强,害虫种群数量减少也只是短期效应,故A项错;血浆渗透压下降时,抗利尿激素分泌减少,尿量增加也不会产生渴觉,B项错;B淋巴细胞接受抗原刺激后可增殖分化形成效应B细胞和记忆细胞,故C项正确;诱捕雄虫会导致棉铃虫种群性别比例失调,种群密度下降。

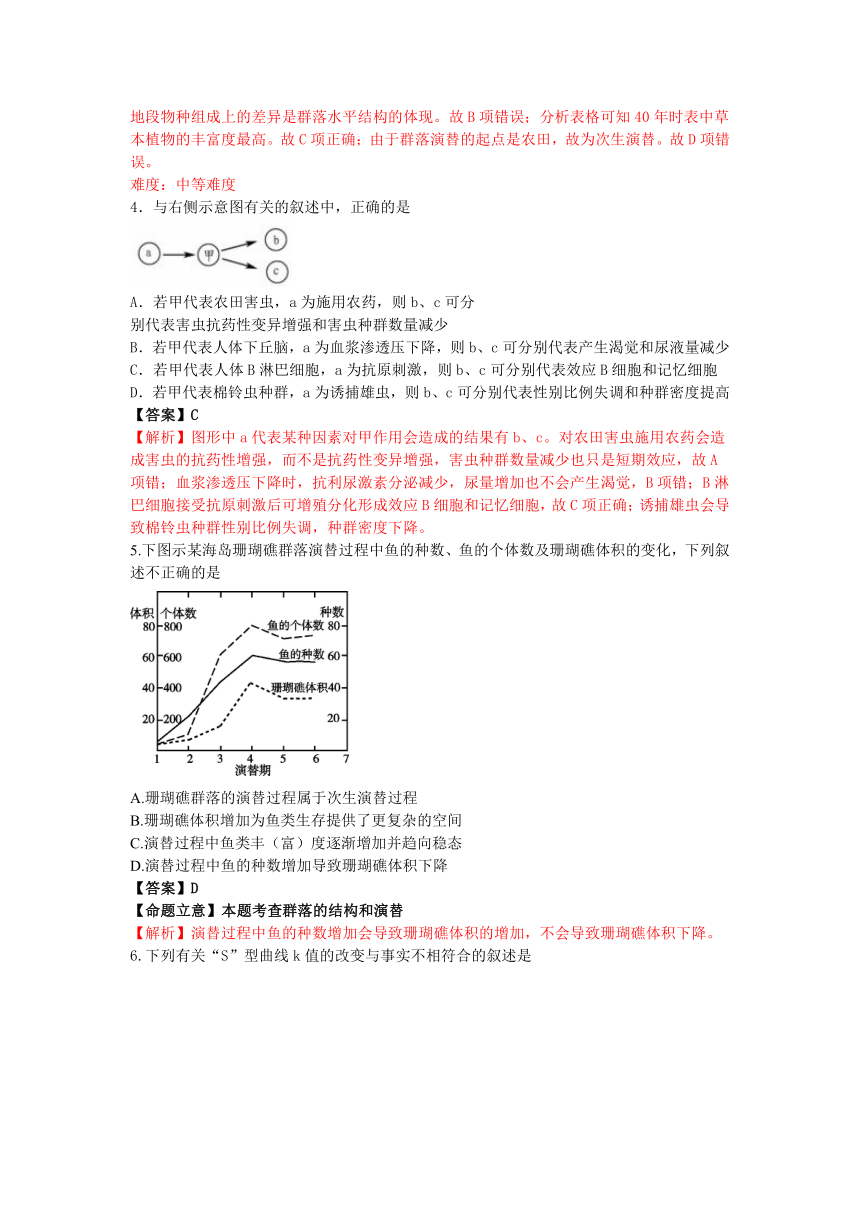

5.下图示某海岛珊瑚礁群落演替过程中鱼的种数、鱼的个体数及珊瑚礁体积的变化,下列叙述不正确的是

A.珊瑚礁群落的演替过程属于次生演替过程

B.珊瑚礁体积增加为鱼类生存提供了更复杂的空间

C.演替过程中鱼类丰(富)度逐渐增加并趋向稳态

D.演替过程中鱼的种数增加导致珊瑚礁体积下降

【答案】D

【命题立意】本题考查群落的结构和演替

【解析】演替过程中鱼的种数增加会导致珊瑚礁体积的增加,不会导致珊瑚礁体积下降。

6.下列有关“S”型曲线k值的改变与事实不相符合的叙述是

A.x轴为外界蔗糖溶液浓度,y轴为叶肉细胞渗透失水量,在c点时,去除细胞壁,k值将不改变

B.x轴为光照强度,y轴为绿色植物实际光合作用量,在b点提高CO2的浓度,k值将改变

C.x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对硅的吸收速率,在c点时中耕松土,k值将改变

D.x轴为时间,y轴为某种群个体数,在b点改变环境条件或种群遗传因素,k值将改变

【答案】C

【解析】在c点时细胞的原生质失水已到达极限,不会因为有没有细胞壁而再发生变化,A项正确;植物的实际光合量在光照强度达到饱和后可通过提高CO2浓度来进一步提高,B正确;氧气浓度已达到饱和,现在的决定因素是载体的数量,中耕松土与氧气有关,K值不会改变,C项错误;种群的K值会受到环境等因素的影响,K值会出现一定的变化,D项正确。

7.太湖水体近年富营养化加重,发臭现象时有发生。严重影响渔业和居民用水。

(1)富营养化的原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过了湖泊

的限度,使其自动调节能力下降。浮游植物爆发后大量死亡时,使水体发臭。从生物因素的角度分析,导致水体发臭的有害物质主要来自 。

(2)有人提出在富营养化之初,用增大物种丰富度的方法进行生物防治,如:在湖中放养水生生物(鱼、虾、蟹等),这样做的目的是提高生态系统的 。常见的鱼类(见下表)中,最适宜投放的是 ,其属于 消费者。

类别 青鱼 鲢鱼 鳙鱼 鲤鱼

食性 螺蛳 浮游植物 浮游动物 杂食

(3)为了加快治理,在放养动物的同时,种植荷花构建生物修复系统。该生态系统中蓝藻与荷花存在 关系。藻类与鱼类的种间关系是 。

(4)若经过一段时间,群落结构趋于稳定. 则群落的这个变化过程属于 演替。太湖的污染与治理体现了:人类的活动影响群落演替的 。

【答案】(1)自动净化能力 分解者分解有机物 (2)抵抗力的稳定性 鲢鱼 初级消费者 (3)竞争 捕食关系(4) 次生 方向和速度

【解析】⑴生态系统都有自动调节能力,富营养化的原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过了湖泊自动净化能力,浮游植物爆发后大量死亡时,使水体发臭。生物因素有生产者、消费者和分解者,所以导致水体发臭的有害物质主要来自分解者分解有机物。

⑵在湖中放养水生生物(鱼、虾、蟹等),增大了湖中的营养结构,这样做能提高生态系统的抵抗力的稳定性;富营养化使浮游植物爆发,所以可以投放食浮游植物的鲢鱼;鲢鱼食浮游植物,所以为初级消费者。

⑶荷花为生产者,蓝藻也是生产者,所以蓝藻与荷花存在竞争关系;鱼类吃藻类,所以藻类与鱼类的种间关系是捕食关系。

⑷经过一段时间,是在原有植被的情况下群落结构趋于稳定,所以群落的这个变化过程属于次生演替;人类的活动影响群落演替的方向和速度。

8.某山区25年前发生过森林火灾,焚毁所有林木。现有一位生态学者对该山区植被进行调查,得到部分数据如下表,请回答下列问题:

(1)火灾后该地区群落的演替类型是 。

(2)若以大树(树龄>5年)的数量作为森林中树种优势度的指标,则目前该山区优势度指标最高的树种是 。若此山区不受人为干扰,若干年后,上述四种植物中,优势度指标最高的是 。

(3)请在答题纸给定的坐标中绘制该群落中松树种群不同树龄的株数分布柱形图。

(4)火灾后该地区曾引入一种外地植物,引入物种的种群基因型频率变化如下表:

基因型 引入前,原地 引入后5年,本地 引入后8年,本地

AA 51% 57% 61%

aa 11% 17% 21%

通过对该物种在引入前后种群基因频率的比较,请说明该物种在引入前后有没有发生进化? _ 。判断的依据是 _ 。

【答案】

(1)次生演替

(2)赤杨 栎树

(3)作图要求:柱形图要规范。

(4)没有进化 种群基因频率未发生改变

【解析】(1)火灾后,该地区存留植物的种子或其他繁殖体,属于次生演替

(2)据表信息,树龄>5年,赤杨的个体数最多,因此优势度指标最高;树龄1~2年,栎树的个体数最多,从年龄组成来看属于增长型,若干后,栎树的优势度指标最高。

(3)略

(4)生物进化的实质是种群基因频率的改变。

引入前,A%=AA%+1/2Aa%=51%+19%=70%,a%=30%;引入后5年,A%=AA%+1/2Aa%=57%+13%=70%,a%=30%;引入后8年,A%=AA%+1/2Aa%=61%+9%=70%,a%=30%。这几年种群基因频率未发生改变,从而判断未发生进化。

9.

【答案】

【解析】(1)根据图中可以看出S5和S6样方中数目一样,所以选择S5就可以了。

(2)A~J都是物种,所以差异是物种的差异性。同一个物种的不同性状的差异就属于基因的多样性。这种变异主要是突变和基因重组造成的。样方1和样方主要是由于环境的差异引起的。

(3)根据图2中λ=(当年某种群的个体数量)/一年以前该种群的个体数量,比值小于1的时候数量开始减少,这一年大约是第10年。此后数量开始减少的原因一般是人为的因素C和D。

物种 年数 数量植物类别 1 4 15 25 40

草本 28 27 26 30 34

灌木 0 3 4 12 19

乔木 0 0 0 14 23

总计 28 30 30 56 76

1.种群密度是种群的最基本特征,下列有关研究和调查正确的是

A. 种群的年龄组成和性别比例直接决定种群密度

B. 研究种群“S”型增长曲线在鱼牧养殖生产上的应用时,人们发现种群数量保持在K值左右可获得最大的经济效益

C. 标志重捕法可用于调查蚯蚓的种群密度

D. 蚜虫、跳蝻的种群密度可用样方法进行调查

【答案】 D

【解析】 种群的年龄组成和性别比例间接决定种群密度,A错;研究种群“S”型增长曲线在鱼牧养殖生产上的应用时,人们发现种群数量保持在K/2值左右可获得最大的经济效益,B错;标志重捕法用于调查活动范围大的动物,不用于调查蚯蚓的种群密度,C错;样方法用于调查活动范围小的动物和植物,所以可以调查[来蚜虫、跳蝻的种群密度,D对。

2.下图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,有关叙述正确的是

A.若乙种群为害虫,则在t4时防治效果最佳

B.t3~t5时间内甲、乙两种群的年龄组成相同

C.t1~t2时间内甲种群出生率大于死亡率

D.t4时,甲的种群密度最小,乙的种群密度最大

【答案】 C

【解析】t4时,种群增长率最大,补充量最大,不易防治,A错误;t3~t5,甲、乙的年龄组成分别为稳定型、增长型,B错误;t1~t2,甲的年龄组成为增长型,出生率大于死亡率,C正确;t4时,甲的种群数量为K值,密度最大,乙的种群数量为K/2,密度不是最大,D错误。

3.某弃耕农田植物种类40年间的变化情况如下表。下列有关叙述正确的是

A.表中数据是在植物丰富的区域采用样方法获得的

B.该农田不同地段物种组成上的差异是群落垂直结构的体现

C.表中草本植物的丰富度最高

D.该地群落发生了初生演替

【答案】C

考点:种群和群落—群落的结构特征、群落的演替

【解析】样方法是某种群密度的调查方法,不适用于物种丰富度,故A项错误;该农田不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现。故B项错误;分析表格可知40年时表中草本植物的丰富度最高。故C项正确;由于群落演替的起点是农田,故为次生演替。故D项错误。

难度:中等难度

4.与右侧示意图有关的叙述中,正确的是

A.若甲代表农田害虫,a为施用农药,则b、c可分

别代表害虫抗药性变异增强和害虫种群数量减少

B.若甲代表人体下丘脑,a为血浆渗透压下降,则b、c可分别代表产生渴觉和尿液量减少

C.若甲代表人体B淋巴细胞,a为抗原刺激,则b、c可分别代表效应B细胞和记忆细胞

D.若甲代表棉铃虫种群,a为诱捕雄虫,则b、c可分别代表性别比例失调和种群密度提高

【答案】C

【解析】图形中a代表某种因素对甲作用会造成的结果有b、c。对农田害虫施用农药会造成害虫的抗药性增强,而不是抗药性变异增强,害虫种群数量减少也只是短期效应,故A项错;血浆渗透压下降时,抗利尿激素分泌减少,尿量增加也不会产生渴觉,B项错;B淋巴细胞接受抗原刺激后可增殖分化形成效应B细胞和记忆细胞,故C项正确;诱捕雄虫会导致棉铃虫种群性别比例失调,种群密度下降。

5.下图示某海岛珊瑚礁群落演替过程中鱼的种数、鱼的个体数及珊瑚礁体积的变化,下列叙述不正确的是

A.珊瑚礁群落的演替过程属于次生演替过程

B.珊瑚礁体积增加为鱼类生存提供了更复杂的空间

C.演替过程中鱼类丰(富)度逐渐增加并趋向稳态

D.演替过程中鱼的种数增加导致珊瑚礁体积下降

【答案】D

【命题立意】本题考查群落的结构和演替

【解析】演替过程中鱼的种数增加会导致珊瑚礁体积的增加,不会导致珊瑚礁体积下降。

6.下列有关“S”型曲线k值的改变与事实不相符合的叙述是

A.x轴为外界蔗糖溶液浓度,y轴为叶肉细胞渗透失水量,在c点时,去除细胞壁,k值将不改变

B.x轴为光照强度,y轴为绿色植物实际光合作用量,在b点提高CO2的浓度,k值将改变

C.x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对硅的吸收速率,在c点时中耕松土,k值将改变

D.x轴为时间,y轴为某种群个体数,在b点改变环境条件或种群遗传因素,k值将改变

【答案】C

【解析】在c点时细胞的原生质失水已到达极限,不会因为有没有细胞壁而再发生变化,A项正确;植物的实际光合量在光照强度达到饱和后可通过提高CO2浓度来进一步提高,B正确;氧气浓度已达到饱和,现在的决定因素是载体的数量,中耕松土与氧气有关,K值不会改变,C项错误;种群的K值会受到环境等因素的影响,K值会出现一定的变化,D项正确。

7.太湖水体近年富营养化加重,发臭现象时有发生。严重影响渔业和居民用水。

(1)富营养化的原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过了湖泊

的限度,使其自动调节能力下降。浮游植物爆发后大量死亡时,使水体发臭。从生物因素的角度分析,导致水体发臭的有害物质主要来自 。

(2)有人提出在富营养化之初,用增大物种丰富度的方法进行生物防治,如:在湖中放养水生生物(鱼、虾、蟹等),这样做的目的是提高生态系统的 。常见的鱼类(见下表)中,最适宜投放的是 ,其属于 消费者。

类别 青鱼 鲢鱼 鳙鱼 鲤鱼

食性 螺蛳 浮游植物 浮游动物 杂食

(3)为了加快治理,在放养动物的同时,种植荷花构建生物修复系统。该生态系统中蓝藻与荷花存在 关系。藻类与鱼类的种间关系是 。

(4)若经过一段时间,群落结构趋于稳定. 则群落的这个变化过程属于 演替。太湖的污染与治理体现了:人类的活动影响群落演替的 。

【答案】(1)自动净化能力 分解者分解有机物 (2)抵抗力的稳定性 鲢鱼 初级消费者 (3)竞争 捕食关系(4) 次生 方向和速度

【解析】⑴生态系统都有自动调节能力,富营养化的原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过了湖泊自动净化能力,浮游植物爆发后大量死亡时,使水体发臭。生物因素有生产者、消费者和分解者,所以导致水体发臭的有害物质主要来自分解者分解有机物。

⑵在湖中放养水生生物(鱼、虾、蟹等),增大了湖中的营养结构,这样做能提高生态系统的抵抗力的稳定性;富营养化使浮游植物爆发,所以可以投放食浮游植物的鲢鱼;鲢鱼食浮游植物,所以为初级消费者。

⑶荷花为生产者,蓝藻也是生产者,所以蓝藻与荷花存在竞争关系;鱼类吃藻类,所以藻类与鱼类的种间关系是捕食关系。

⑷经过一段时间,是在原有植被的情况下群落结构趋于稳定,所以群落的这个变化过程属于次生演替;人类的活动影响群落演替的方向和速度。

8.某山区25年前发生过森林火灾,焚毁所有林木。现有一位生态学者对该山区植被进行调查,得到部分数据如下表,请回答下列问题:

(1)火灾后该地区群落的演替类型是 。

(2)若以大树(树龄>5年)的数量作为森林中树种优势度的指标,则目前该山区优势度指标最高的树种是 。若此山区不受人为干扰,若干年后,上述四种植物中,优势度指标最高的是 。

(3)请在答题纸给定的坐标中绘制该群落中松树种群不同树龄的株数分布柱形图。

(4)火灾后该地区曾引入一种外地植物,引入物种的种群基因型频率变化如下表:

基因型 引入前,原地 引入后5年,本地 引入后8年,本地

AA 51% 57% 61%

aa 11% 17% 21%

通过对该物种在引入前后种群基因频率的比较,请说明该物种在引入前后有没有发生进化? _ 。判断的依据是 _ 。

【答案】

(1)次生演替

(2)赤杨 栎树

(3)作图要求:柱形图要规范。

(4)没有进化 种群基因频率未发生改变

【解析】(1)火灾后,该地区存留植物的种子或其他繁殖体,属于次生演替

(2)据表信息,树龄>5年,赤杨的个体数最多,因此优势度指标最高;树龄1~2年,栎树的个体数最多,从年龄组成来看属于增长型,若干后,栎树的优势度指标最高。

(3)略

(4)生物进化的实质是种群基因频率的改变。

引入前,A%=AA%+1/2Aa%=51%+19%=70%,a%=30%;引入后5年,A%=AA%+1/2Aa%=57%+13%=70%,a%=30%;引入后8年,A%=AA%+1/2Aa%=61%+9%=70%,a%=30%。这几年种群基因频率未发生改变,从而判断未发生进化。

9.

【答案】

【解析】(1)根据图中可以看出S5和S6样方中数目一样,所以选择S5就可以了。

(2)A~J都是物种,所以差异是物种的差异性。同一个物种的不同性状的差异就属于基因的多样性。这种变异主要是突变和基因重组造成的。样方1和样方主要是由于环境的差异引起的。

(3)根据图2中λ=(当年某种群的个体数量)/一年以前该种群的个体数量,比值小于1的时候数量开始减少,这一年大约是第10年。此后数量开始减少的原因一般是人为的因素C和D。

物种 年数 数量植物类别 1 4 15 25 40

草本 28 27 26 30 34

灌木 0 3 4 12 19

乔木 0 0 0 14 23

总计 28 30 30 56 76

同课章节目录