沁园春·长沙 课件

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

知 识 点 回 顾

意境

意象

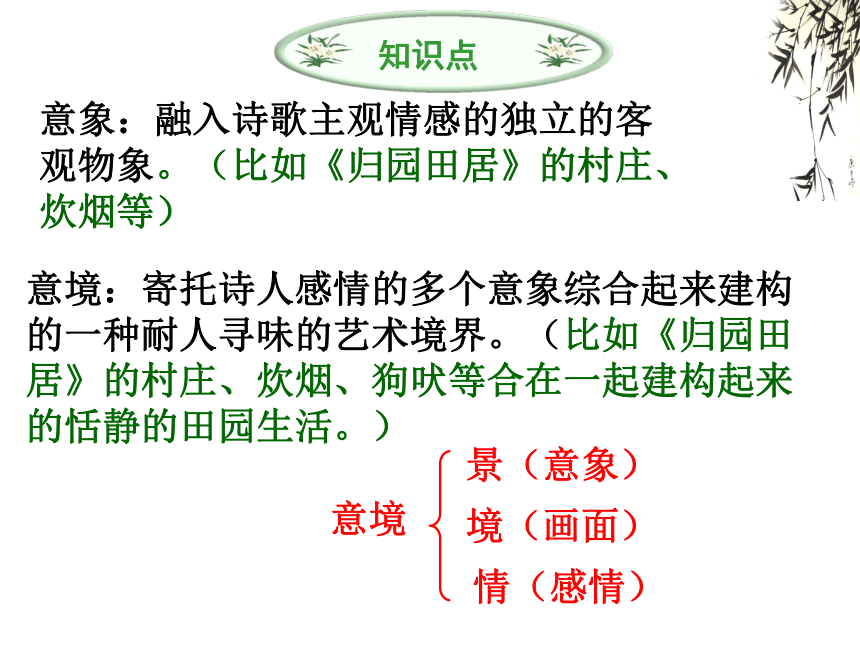

意象:融入诗歌主观情感的独立的客观物象。(比如《归园田居》的村庄、炊烟等)

意境:寄托诗人感情的多个意象综合起来建构的一种耐人寻味的艺术境界。(比如《归园田居》的村庄、炊烟、狗吠等合在一起建构起来的恬静的田园生活。)

景(意象)

境(画面)

情(感情)

意境

知识点

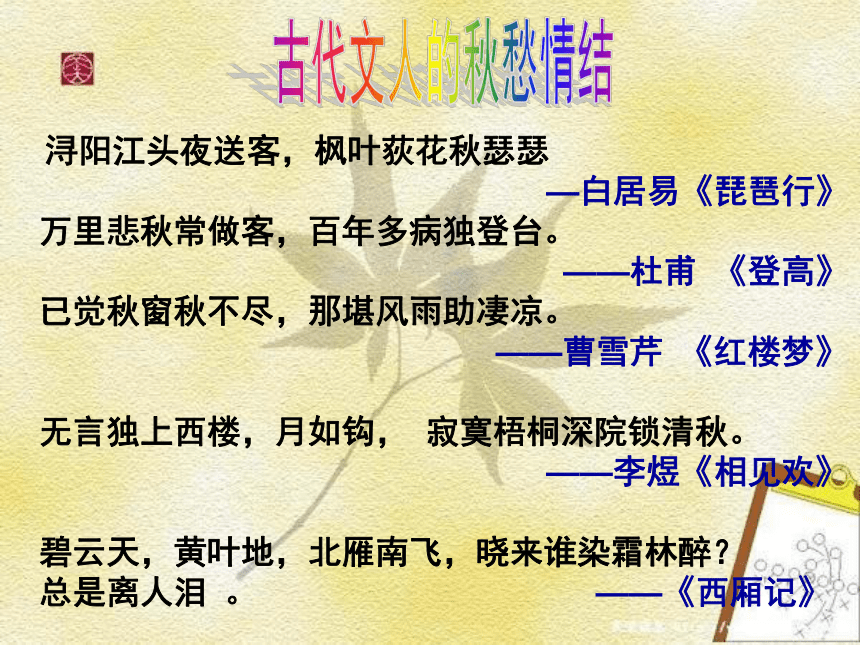

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟

—白居易《琵琶行》

万里悲秋常做客,百年多病独登台。

——杜甫 《登高》

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。

——曹雪芹 《红楼梦》

无言独上西楼,月如钩, 寂寞梧桐深院锁清秋。

——李煜《相见欢》

碧云天,黄叶地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?

总是离人泪 。 ——《西厢记》

1、词:词兴起于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称曲子、曲子词、乐府,或长短句。分为小令、中调、长调,依据字数来划分。小令 58字,中调 59—90字,长调91字以上。

2、词牌则是一首词的词调。词牌就是词的格式的名称。不同的词牌,其段数、句数、韵律,每句的字数、句式、声律,均有各自不同的规格。词牌决定了这首词的字数、句数、和平仄的声韵。

3、词的标题是词的内容的集中体现,它概括了词的主要内容。

相关文体常识

作者作品

孩儿立志出乡关,

学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,

人生无处不青山!

立 志

咏蛙

独坐池塘如虎踞,

绿荫树下养精神。

春来我不先开口,

哪个虫儿敢作声?

这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展,农民运动蓬勃兴起。毛泽东直接领导了湖南的农民运动,创建了湖南第一个党支部:韶山支部。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已经在广州正式成立。但陈独秀看不到革命力量,想把革命领导权交给资产阶级。

毛泽东看到了革命力量,看到了“星星之火,可以燎原”。因而这年10月,毛泽东从韶山前往广州创办全国农民讲习所,途经长沙,重游橘子洲,面对绚丽的秋景和大好的革命形势,追忆了昔日的战斗岁月,不禁心潮起伏,浮想联翩,写下了这首气势磅礴的豪放词,巧妙地回答了革命领导权问题。

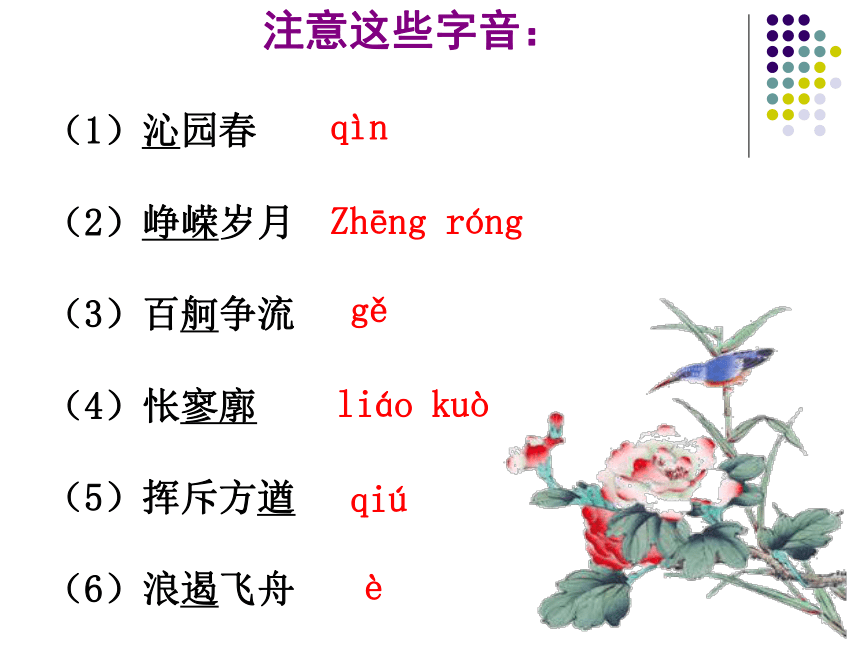

注意这些字音:

(1)沁园春

(2)峥嵘岁月

(3)百舸争流

(4)怅寥廓

(5)挥斥方遒

(6)浪遏飞舟

qìn

Zhēng róng

gě

liáo kuò

qiú

è

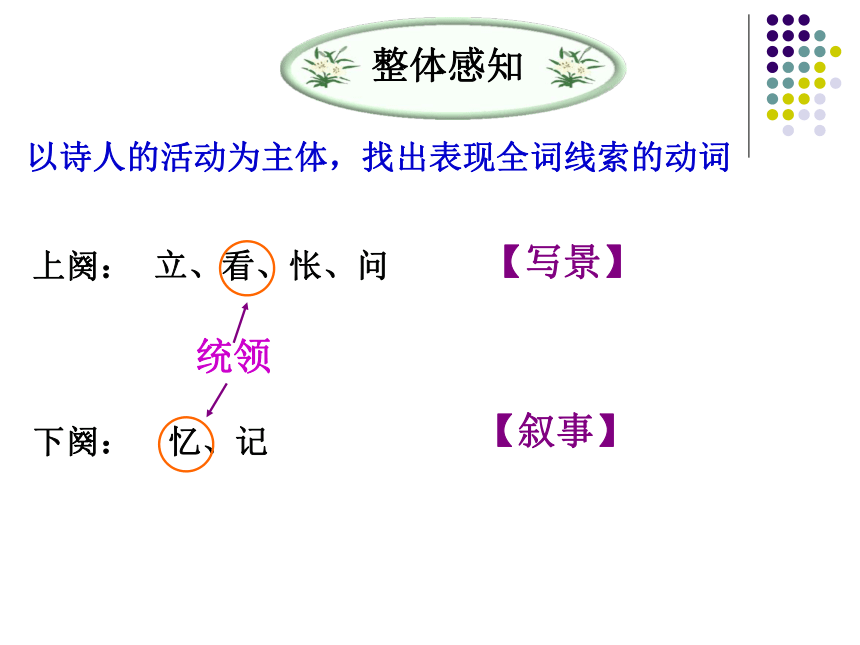

整体感知

以诗人的活动为主体,找出表现全词线索的动词

上阕:

下阕:

立、看、怅、问

忆、记

统领

【写景】

【叙事】

品读上阕

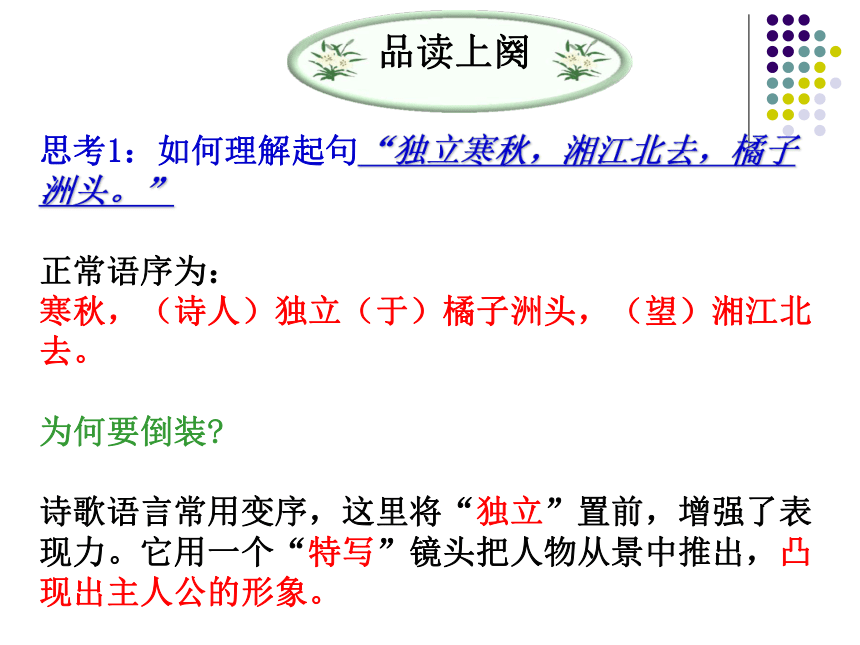

思考1:如何理解起句“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。”

正常语序为:

寒秋,(诗人)独立(于)橘子洲头,(望)湘江北去。

为何要倒装

诗歌语言常用变序,这里将“独立”置前,增强了表现力。它用一个“特写”镜头把人物从景中推出,凸现出主人公的形象。

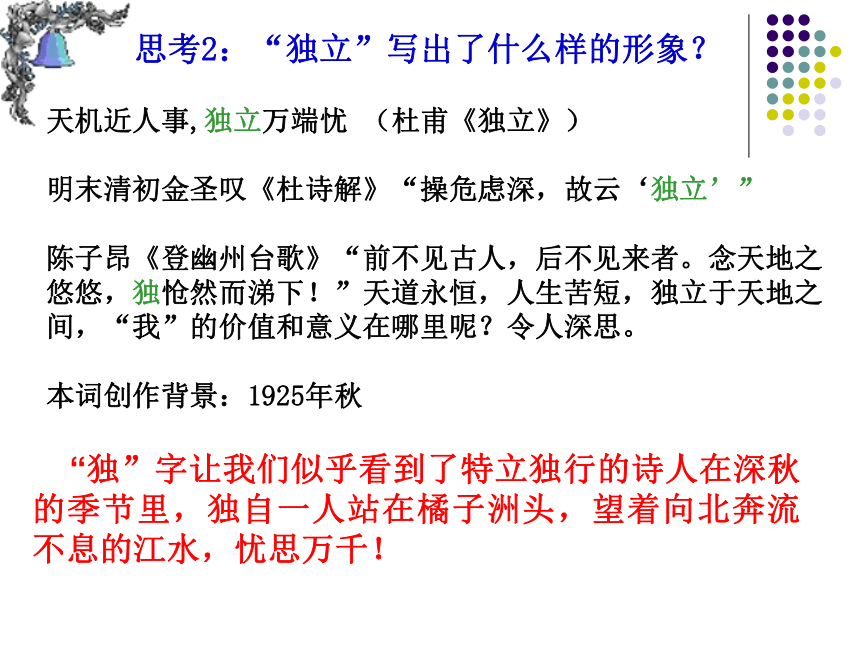

思考2:“独立”写出了什么样的形象?

天机近人事,独立万端忧 (杜甫《独立》)

明末清初金圣叹《杜诗解》“操危虑深,故云‘独立’”

陈子昂《登幽州台歌》“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”天道永恒,人生苦短,独立于天地之间,“我”的价值和意义在哪里呢?令人深思。

本词创作背景:1925年秋

“独”字让我们似乎看到了特立独行的诗人在深秋的季节里,独自一人站在橘子洲头,望着向北奔流不息的江水,忧思万千!

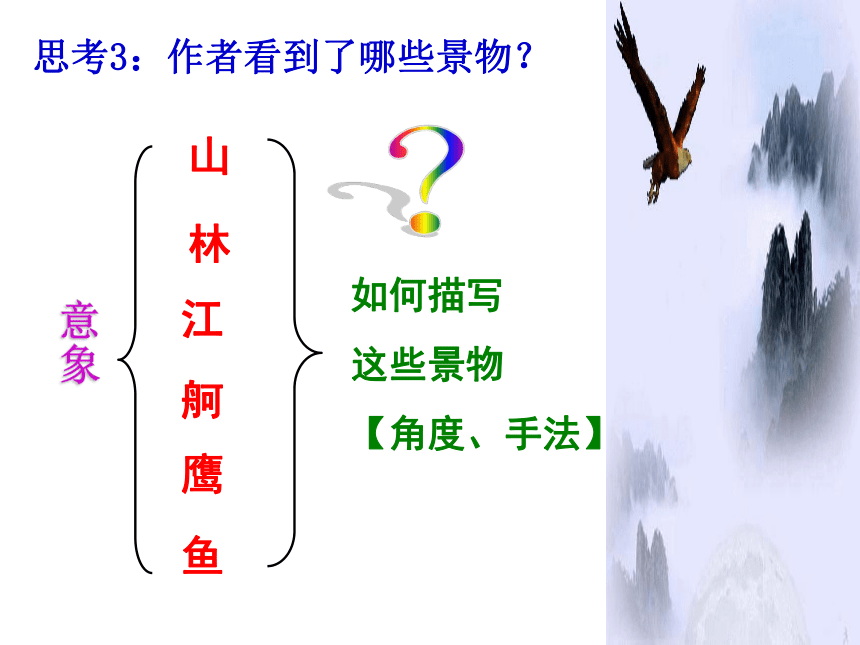

思考3:作者看到了哪些景物?

山

林

江

舸

鹰

鱼

如何描写

这些景物

【角度、手法】

意象

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

山上

江中

天空

水底

远眺

近观

仰视

俯视

静景

动景

湘江秋景图

万类霜天竞自由

【色彩绚丽、生机勃勃】

意境

对比、点面结合

思考4:这几句中哪些词表现力特别强?

“万”字写出了山之多

“遍”字写出了红之广

“染”化静为动,写出了变红的动态过程

“漫”字写出了江水溢满之状

“透”字写出了水之清

“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。

“击”,准确的表现了鹰的矫健身姿,有气势

“翔”,精当的描绘出游鱼在水中像鸟一样盘旋的状态,轻快自在。

“竞”字有力地突出了万物蓬勃旺盛的生命力。

TIPS:分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。

“一切景语皆情语”

王国维《人间词话》

写景

抒情

作者笔下的秋景,实乃作者博大的心胸,豪迈乐观精神的体现。

思考5:“秋天”在诗词中常常充满了肃杀、感伤的情调,本诗为什么没有?

“以我观物,物皆著我之色彩”。

----王国维《人间词话》

这与一个人的气度、胸襟、性格、身份有关。他不是一介普通书生,是叱咤风云的一代伟人,胸怀大志的杰出的政治家。他有经天纬地之才,再造乾坤之志,他有博大的胸襟,崇高的风范,奋发向上的永不消沉的乐观性格,所以他的诗词充满豪情壮志。

品读下阕

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠”

倒装句:忆往昔峥嵘岁月稠,曾携百侣来游

理解:这一句承上启下,由写景到叙事。上阕是“独立”,而这里是“百侣”,由“独”到“百”不仅引发了对往昔战斗生活的回忆,对战友的回忆,而且表明了虽“独立”但不“孤单”,因为作者有一批志同道合的朋友。

峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

1、组织了湖南学生联合会、新民学会

2、开办了平民夜校、文化书社

3、参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿、赵恒惕等军阀的活动

4、创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

“恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”

思考:这几句话塑造了一群怎样的青年人形象?表达了作者怎样的感情?

1、塑造了一批以毛泽东为代表的风华正茂、奋发有为、胸怀天下、无私无畏、敢于斗争的青年人形象。

2、抒发了作者不受羁绊、风流大度、以天下为己任的革命豪情。

如何理解“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”

“中流击水,浪遏飞舟”,这里既是实写,也是虚指,实写作者和同学搏击风浪,虚指革命的决心和斗志。表现了当年他们激流勇进、一往无前的英雄气概和乐观向上的豪情壮志,也是对一切有志献身革命的志士仁人的号召动员。含蓄地回答了上片提出的“谁主沉浮”的问题。

全词总结

上阕:记今游、独游,写景为主,描绘湘江绚烂多彩的秋色图

上阙——景中寓情

下阙——叙事抒情

情中显志

下阕则忆昔游、群游,叙事为主,抒发凌云壮志、革命豪情。

内容

艺术手法

这首词的词牌是

________,它跟词的

________有关;词题是

________,它跟词的

________有关。

忆秦娥

曲调

娄山关

内容

1935年1月29日,红军撤离土城,回师东进,再渡赤水,2月25日,经激战攻克娄山关,重占遵义。此役,击溃和歼灭敌人两个师又八个团,俘三千余人,取得长征以来的最大一次胜利。毛泽东登上娄山关,纵目眺望,只见千山万岭,起伏连绵,如浩瀚大海,浪涌波逐;长空湛蓝,纤云不滓,夕阳缓缓下移,绯红、鲜艳、透亮。胜利的喜悦与眼前壮美的景色相契合,毛泽东诗兴蔚起,灵感压榨奇发,吟成这首《忆秦娥娄山关》。

写作背景

品读上阕

1、上阕写了哪些意象?表达了怎样的意境?

西风、

雁鸣、

白霜、

残月、

使人真切感受到环境的严峻和险恶,造成一种紧张严肃的气氛。

中国古典诗词中常见的意象。

雁的含义:

一是比喻信函。“鸿雁传书”“雁足传书”“雁尽书难寄”。

一是对故乡的思念之情。唐韦应物《闻雁》:“淮南秋雨夜,夜斋闻雁来。”宋严羽《闻雁》:“远客惊秋雁,高楼复异乡。”

月,在古典文学中简直就是故乡和团圆的代名词。

诗人从听觉的角度着重写霜晨行军的情景,它描写了行军途中的艰难环境,变现红军斗争生活的艰苦卓绝,渲染出悲壮苍凉、庄严肃穆的气氛。

本指声音哽咽而低沉,这里形容在烈烈的西风中传来若断若续、忽高忽低的军号声,犹如呜咽,显得十分悲壮。

“碎”:

“咽”:

2、动词“碎”、“咽”的表达效果?

表现出在铺满寒霜的崎岖山间石径上,马儿不能放步奔跑,只能发出细碎杂沓的声音。

3、 “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”的意蕴?

比喻娄山关的险固。

漫道,不要说。表现红军对自然险阻的藐视,对顽抗之敌的鄙视。

①娄山关的险要,反衬红军英勇豪迈的气概和胜利的自豪。②表现了诗人无坚不摧、履险如夷的豪迈气概和跨越一切艰险的雄放胸襟。③既说红军跨越娄山关,又喻指遵义会议后中国革命重新开始起步向前。

“真如铁”:

“漫道”:

品读下阕

“从头”:

岳飞《满江红》:待从头,收拾旧山河”

3、“从头越,苍山如海,残阳如雪”的艺术效果?

(1)写景:(比喻:把山比作海,以血形容太阳)显示出磅礴的气势,悲壮奇丽的意境

(2)抒情:表达了亦喜(胜利)亦悲(道路还漫长),亦忧亦欢的复杂感情。

(3)富有象征意味:表现了革命前途虽然波澜,但还有许多艰难险阻,还要付出许多流血牺牲,同时巧妙地暗示了娄山关战斗的激烈。

(4)与上阕的“霜晨月”照应,说明一天的战斗历程已经完成,使词的战斗气氛更浓烈,主题更突出。

全词总结

上阕

下阕

写霜晨行军的情景

写激战之后词人的所见所感

红军的英雄气概

1、风格上,上阕的悲凉沉郁与下阕的雄劲豪放融成一体。

2、手法上,明暗虚实巧妙结合。

明:自然景物。

暗:革命精神

实:行军的所见所闻所感。

虚:娄山关的激战。

【内容】

【艺术】

知 识 点 回 顾

意境

意象

意象:融入诗歌主观情感的独立的客观物象。(比如《归园田居》的村庄、炊烟等)

意境:寄托诗人感情的多个意象综合起来建构的一种耐人寻味的艺术境界。(比如《归园田居》的村庄、炊烟、狗吠等合在一起建构起来的恬静的田园生活。)

景(意象)

境(画面)

情(感情)

意境

知识点

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟

—白居易《琵琶行》

万里悲秋常做客,百年多病独登台。

——杜甫 《登高》

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。

——曹雪芹 《红楼梦》

无言独上西楼,月如钩, 寂寞梧桐深院锁清秋。

——李煜《相见欢》

碧云天,黄叶地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?

总是离人泪 。 ——《西厢记》

1、词:词兴起于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称曲子、曲子词、乐府,或长短句。分为小令、中调、长调,依据字数来划分。小令 58字,中调 59—90字,长调91字以上。

2、词牌则是一首词的词调。词牌就是词的格式的名称。不同的词牌,其段数、句数、韵律,每句的字数、句式、声律,均有各自不同的规格。词牌决定了这首词的字数、句数、和平仄的声韵。

3、词的标题是词的内容的集中体现,它概括了词的主要内容。

相关文体常识

作者作品

孩儿立志出乡关,

学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,

人生无处不青山!

立 志

咏蛙

独坐池塘如虎踞,

绿荫树下养精神。

春来我不先开口,

哪个虫儿敢作声?

这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展,农民运动蓬勃兴起。毛泽东直接领导了湖南的农民运动,创建了湖南第一个党支部:韶山支部。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已经在广州正式成立。但陈独秀看不到革命力量,想把革命领导权交给资产阶级。

毛泽东看到了革命力量,看到了“星星之火,可以燎原”。因而这年10月,毛泽东从韶山前往广州创办全国农民讲习所,途经长沙,重游橘子洲,面对绚丽的秋景和大好的革命形势,追忆了昔日的战斗岁月,不禁心潮起伏,浮想联翩,写下了这首气势磅礴的豪放词,巧妙地回答了革命领导权问题。

注意这些字音:

(1)沁园春

(2)峥嵘岁月

(3)百舸争流

(4)怅寥廓

(5)挥斥方遒

(6)浪遏飞舟

qìn

Zhēng róng

gě

liáo kuò

qiú

è

整体感知

以诗人的活动为主体,找出表现全词线索的动词

上阕:

下阕:

立、看、怅、问

忆、记

统领

【写景】

【叙事】

品读上阕

思考1:如何理解起句“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。”

正常语序为:

寒秋,(诗人)独立(于)橘子洲头,(望)湘江北去。

为何要倒装

诗歌语言常用变序,这里将“独立”置前,增强了表现力。它用一个“特写”镜头把人物从景中推出,凸现出主人公的形象。

思考2:“独立”写出了什么样的形象?

天机近人事,独立万端忧 (杜甫《独立》)

明末清初金圣叹《杜诗解》“操危虑深,故云‘独立’”

陈子昂《登幽州台歌》“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”天道永恒,人生苦短,独立于天地之间,“我”的价值和意义在哪里呢?令人深思。

本词创作背景:1925年秋

“独”字让我们似乎看到了特立独行的诗人在深秋的季节里,独自一人站在橘子洲头,望着向北奔流不息的江水,忧思万千!

思考3:作者看到了哪些景物?

山

林

江

舸

鹰

鱼

如何描写

这些景物

【角度、手法】

意象

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

山上

江中

天空

水底

远眺

近观

仰视

俯视

静景

动景

湘江秋景图

万类霜天竞自由

【色彩绚丽、生机勃勃】

意境

对比、点面结合

思考4:这几句中哪些词表现力特别强?

“万”字写出了山之多

“遍”字写出了红之广

“染”化静为动,写出了变红的动态过程

“漫”字写出了江水溢满之状

“透”字写出了水之清

“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。

“击”,准确的表现了鹰的矫健身姿,有气势

“翔”,精当的描绘出游鱼在水中像鸟一样盘旋的状态,轻快自在。

“竞”字有力地突出了万物蓬勃旺盛的生命力。

TIPS:分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。

“一切景语皆情语”

王国维《人间词话》

写景

抒情

作者笔下的秋景,实乃作者博大的心胸,豪迈乐观精神的体现。

思考5:“秋天”在诗词中常常充满了肃杀、感伤的情调,本诗为什么没有?

“以我观物,物皆著我之色彩”。

----王国维《人间词话》

这与一个人的气度、胸襟、性格、身份有关。他不是一介普通书生,是叱咤风云的一代伟人,胸怀大志的杰出的政治家。他有经天纬地之才,再造乾坤之志,他有博大的胸襟,崇高的风范,奋发向上的永不消沉的乐观性格,所以他的诗词充满豪情壮志。

品读下阕

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠”

倒装句:忆往昔峥嵘岁月稠,曾携百侣来游

理解:这一句承上启下,由写景到叙事。上阕是“独立”,而这里是“百侣”,由“独”到“百”不仅引发了对往昔战斗生活的回忆,对战友的回忆,而且表明了虽“独立”但不“孤单”,因为作者有一批志同道合的朋友。

峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

1、组织了湖南学生联合会、新民学会

2、开办了平民夜校、文化书社

3、参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿、赵恒惕等军阀的活动

4、创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

“恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”

思考:这几句话塑造了一群怎样的青年人形象?表达了作者怎样的感情?

1、塑造了一批以毛泽东为代表的风华正茂、奋发有为、胸怀天下、无私无畏、敢于斗争的青年人形象。

2、抒发了作者不受羁绊、风流大度、以天下为己任的革命豪情。

如何理解“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”

“中流击水,浪遏飞舟”,这里既是实写,也是虚指,实写作者和同学搏击风浪,虚指革命的决心和斗志。表现了当年他们激流勇进、一往无前的英雄气概和乐观向上的豪情壮志,也是对一切有志献身革命的志士仁人的号召动员。含蓄地回答了上片提出的“谁主沉浮”的问题。

全词总结

上阕:记今游、独游,写景为主,描绘湘江绚烂多彩的秋色图

上阙——景中寓情

下阙——叙事抒情

情中显志

下阕则忆昔游、群游,叙事为主,抒发凌云壮志、革命豪情。

内容

艺术手法

这首词的词牌是

________,它跟词的

________有关;词题是

________,它跟词的

________有关。

忆秦娥

曲调

娄山关

内容

1935年1月29日,红军撤离土城,回师东进,再渡赤水,2月25日,经激战攻克娄山关,重占遵义。此役,击溃和歼灭敌人两个师又八个团,俘三千余人,取得长征以来的最大一次胜利。毛泽东登上娄山关,纵目眺望,只见千山万岭,起伏连绵,如浩瀚大海,浪涌波逐;长空湛蓝,纤云不滓,夕阳缓缓下移,绯红、鲜艳、透亮。胜利的喜悦与眼前壮美的景色相契合,毛泽东诗兴蔚起,灵感压榨奇发,吟成这首《忆秦娥娄山关》。

写作背景

品读上阕

1、上阕写了哪些意象?表达了怎样的意境?

西风、

雁鸣、

白霜、

残月、

使人真切感受到环境的严峻和险恶,造成一种紧张严肃的气氛。

中国古典诗词中常见的意象。

雁的含义:

一是比喻信函。“鸿雁传书”“雁足传书”“雁尽书难寄”。

一是对故乡的思念之情。唐韦应物《闻雁》:“淮南秋雨夜,夜斋闻雁来。”宋严羽《闻雁》:“远客惊秋雁,高楼复异乡。”

月,在古典文学中简直就是故乡和团圆的代名词。

诗人从听觉的角度着重写霜晨行军的情景,它描写了行军途中的艰难环境,变现红军斗争生活的艰苦卓绝,渲染出悲壮苍凉、庄严肃穆的气氛。

本指声音哽咽而低沉,这里形容在烈烈的西风中传来若断若续、忽高忽低的军号声,犹如呜咽,显得十分悲壮。

“碎”:

“咽”:

2、动词“碎”、“咽”的表达效果?

表现出在铺满寒霜的崎岖山间石径上,马儿不能放步奔跑,只能发出细碎杂沓的声音。

3、 “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”的意蕴?

比喻娄山关的险固。

漫道,不要说。表现红军对自然险阻的藐视,对顽抗之敌的鄙视。

①娄山关的险要,反衬红军英勇豪迈的气概和胜利的自豪。②表现了诗人无坚不摧、履险如夷的豪迈气概和跨越一切艰险的雄放胸襟。③既说红军跨越娄山关,又喻指遵义会议后中国革命重新开始起步向前。

“真如铁”:

“漫道”:

品读下阕

“从头”:

岳飞《满江红》:待从头,收拾旧山河”

3、“从头越,苍山如海,残阳如雪”的艺术效果?

(1)写景:(比喻:把山比作海,以血形容太阳)显示出磅礴的气势,悲壮奇丽的意境

(2)抒情:表达了亦喜(胜利)亦悲(道路还漫长),亦忧亦欢的复杂感情。

(3)富有象征意味:表现了革命前途虽然波澜,但还有许多艰难险阻,还要付出许多流血牺牲,同时巧妙地暗示了娄山关战斗的激烈。

(4)与上阕的“霜晨月”照应,说明一天的战斗历程已经完成,使词的战斗气氛更浓烈,主题更突出。

全词总结

上阕

下阕

写霜晨行军的情景

写激战之后词人的所见所感

红军的英雄气概

1、风格上,上阕的悲凉沉郁与下阕的雄劲豪放融成一体。

2、手法上,明暗虚实巧妙结合。

明:自然景物。

暗:革命精神

实:行军的所见所闻所感。

虚:娄山关的激战。

【内容】

【艺术】