再别康桥 课件

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

再 别 康 桥

—徐 志 摩

“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”一首带有淡淡哀愁的离别诗牵动了多少文人学者的心。徐志摩,他就这样悄悄地来,又这样悄悄地走了。他是怎样一个人呢?让我们和诗人徐志摩一起《再别康桥》,走进诗人内心。

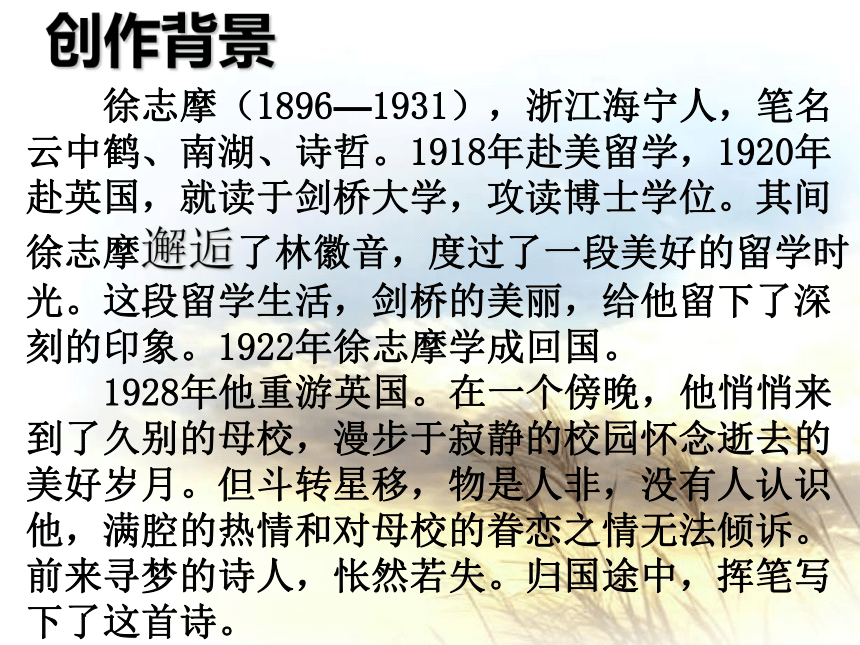

徐志摩(1896—1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。1918年赴美留学,1920年赴英国,就读于剑桥大学,攻读博士学位。其间徐志摩邂逅了林徽音,度过了一段美好的留学时光。这段留学生活,剑桥的美丽,给他留下了深刻的印象。1922年徐志摩学成回国。

1928年他重游英国。在一个傍晚,他悄悄来到了久别的母校,漫步于寂静的校园怀念逝去的美好岁月。但斗转星移,物是人非,没有人认识他,满腔的热情和对母校的眷恋之情无法倾诉。前来寻梦的诗人,怅然若失。归国途中,挥笔写下了这首诗。

创作背景

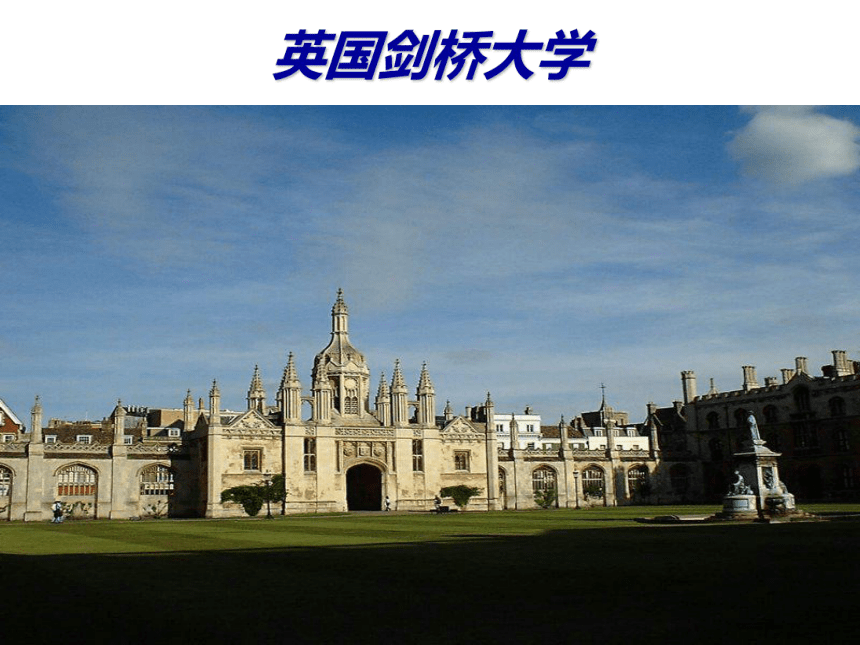

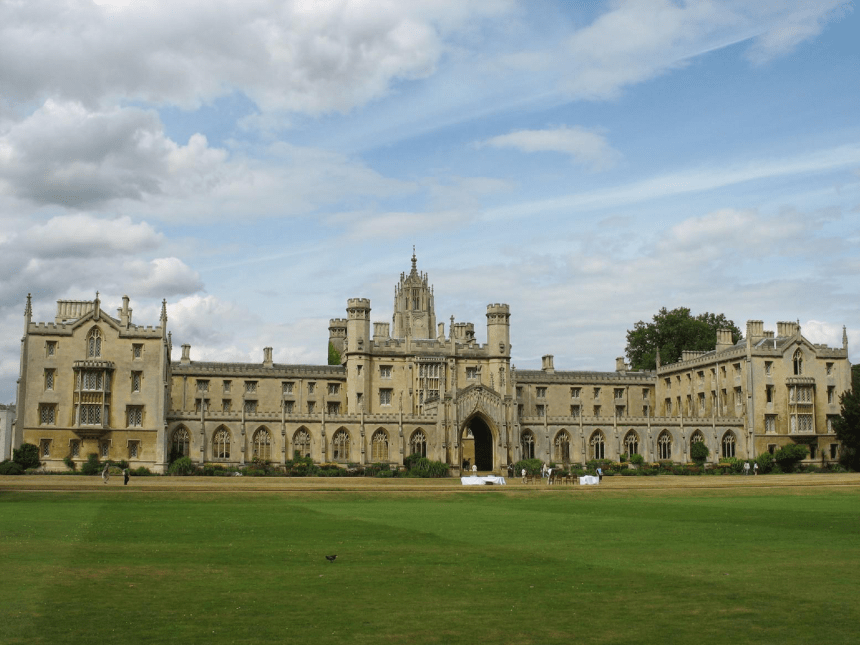

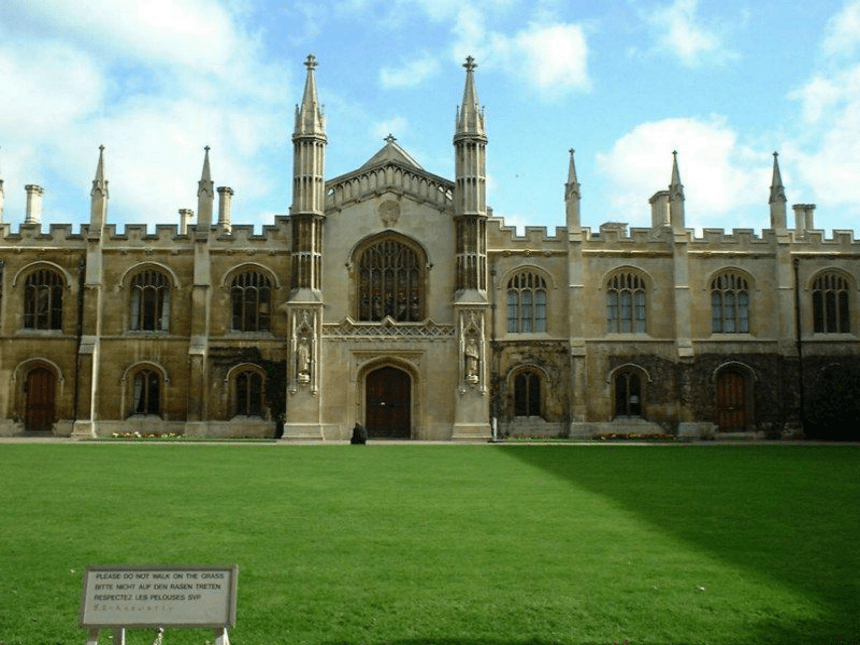

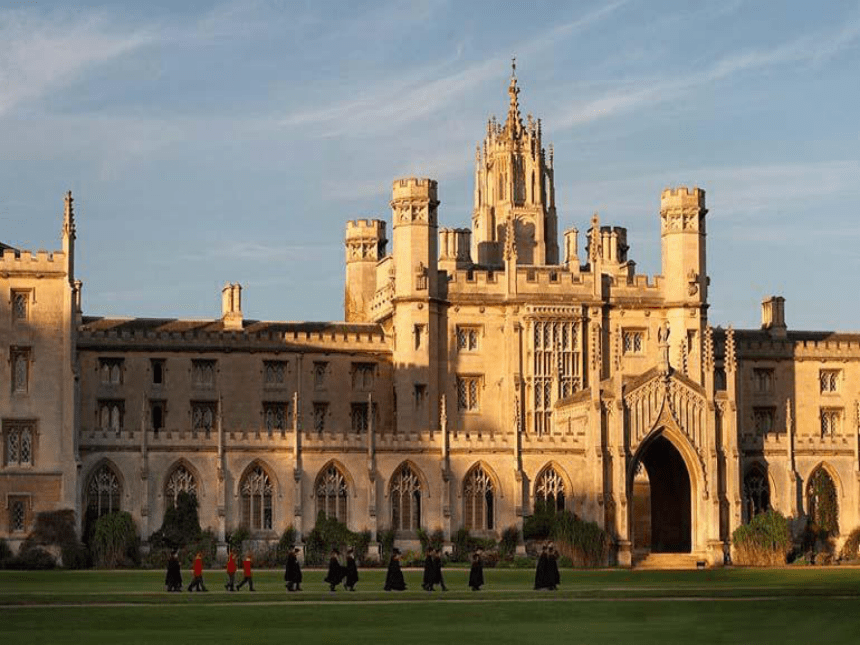

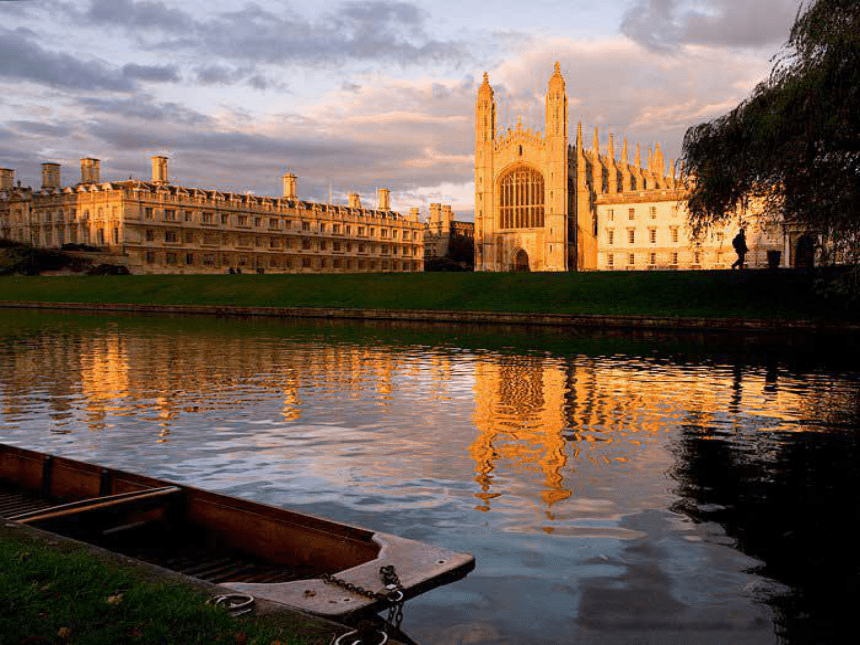

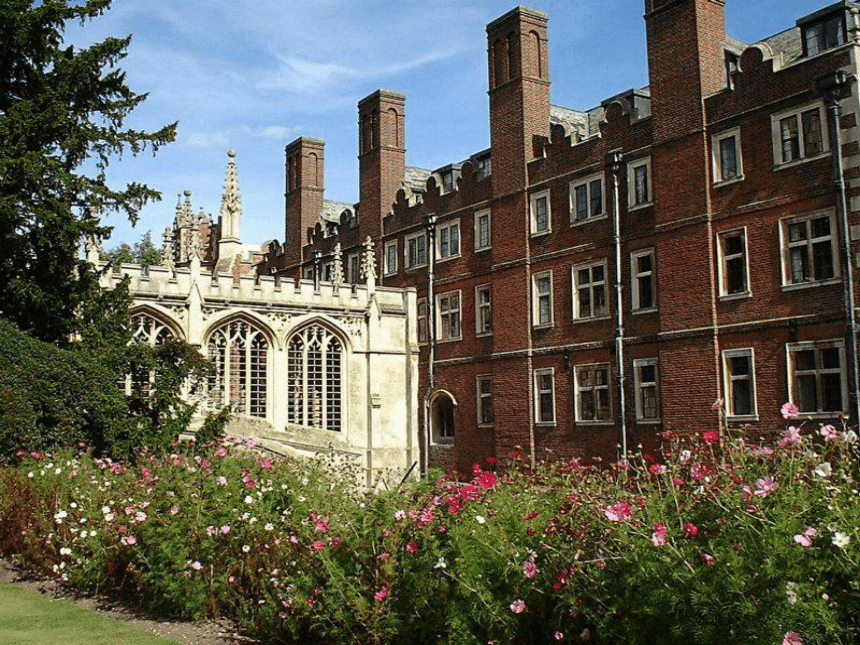

英国剑桥大学

美丽的康桥

一、大家齐读一遍《再别康桥》

二、自古写离别诗的诗人、作家,可以说是数不胜数,大家也学过一些,还记得有哪些诗词吗?

答:王勃的《送杜少府之任蜀州》:与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。

李白的《赠汪伦》:李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

还有你们学过的谱成歌的,李叔同的《送别 》:

长亭外 古道边 芳草碧连天 晚风拂柳笛声残

夕阳山外山 天之涯 地之角 知交半零落

人生难得是欢聚 唯有别离多 长亭外 古道边 芳草碧连天 问君此去几时还

来时莫徘徊 天之涯 地之角 知交半零落

一壶浊洒尽余欢 今宵别梦寒

三、如果我们把这些诗歌和徐志摩的这首诗对比一下,在送别的对象上有什么不一样呢?

答:一般离别诗离别的是人,这首诗离别的却不是人,是“西天的云彩”,告别对象由人变为自然景物,给人清新飘逸之感。

这些物(云彩等)寄托着诗人的感情,这种有着诗人感情的物即是诗歌的意象。

四、比如《雨巷》为了营造出惆怅、彷徨的意境,就用了代表孤高、美丽、忧愁的丁香花来作为意象。那么这首诗又有哪些意象呢?在诗歌中找出来.

答:云彩,金柳,柔波,青荇,青草,星辉等

诗人告别康桥时,避开送行的人不写,周围的高楼大厦,车水马龙等平常物象也不写,而选取云彩等自然景物,避开了人间烟火,造出一种清新之感。

五、再回到书本上,这首诗分为几个小节?

答:七个小节

六、诗歌讲解

1.在第一节中,诗人就用了三了“轻轻的”,这是为什么呢?是诗人想要突出什么样的感情呢?

答:诗人不愿惊动他心爱的母校,不愿打破她的宁静与和谐,只想悄悄的来与康桥依依惜别,悄悄的走。

在这里,诗人的感情温柔细腻,节奏轻缓、徐舒。为全诗定下了感情的基调。

2.在第二节中,诗人把河畔的金柳比喻成为了新娘,诗人为什么这样比喻?这样比喻的好处是什么?

答:这样能够更好的表现诗人极度迷恋康桥风景的感情。

(康河的美景,留住了诗人的心,他乐而忘返了。为了更好的表现诗人极度迷恋的感情,诗人独具匠心,就把金柳比喻作“新娘”)

夕阳中的新娘

3.第三节主要写了什么?

(在这里诗人用了“招摇”二字,写出了康桥对诗人的欢迎态度。在这样的诗情画意里,诗人沉醉了,“甘心”作康河里的“一条水草”,“甘心”二字写出了他对康桥永久、热烈的爱恋。)

答:康河里的水草随波起伏,仿佛在向诗人点头致意,我愿做一条水草。

4.第四小节讲了什么?赶紧看看书。

答:主要写潭水及由此引发的联想。

5.由潭水联想到了什么?

答:“不是清泉,而是天上虹”

(这里的“榆阴下的一潭”指的是拜伦潭,那里榆阴蔽日,非常清凉,诗人留学期间常去那里读书、乘凉。)

(不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。写出了谭水的静美。) (把拜伦湖想象成“天上虹”,表达了诗人对拜伦的 仰慕与追怀。融情入景)

乔治·戈登·拜伦(1788-1824)是苏格兰贵族。生于英国伦敦。后来在剑桥大学学习。1809-1811年游历了很多国家,受各国人民反侵略、反压迫斗争鼓舞,创作了很多传世之作,塑造了许多“拜伦式的英雄”。

拜伦是的诗人,也是勇士;他勇敢地参加了希腊民族解放运动,并成为领导人之一。

6.第五小节主要是承接上面第四小节的诗意,对梦进一步的引申。

做梦 寻梦

在第五节小这里的“梦”是对过去留学生活的真实写照,暗示了对逝去的康桥生活的无限留恋之情。

7.斑斓怎么读,是什么意思。赶紧查字典。

8.在第五节的末尾,诗人说要在星光下放声歌唱,那为什么在第六节又说不能唱歌呢?

(P27)答:因为在第一节中诗人已经说了要 悄悄地、轻轻的离开。

也是因为诗人不愿惊动他心爱的母校,不愿打破她的宁静与和谐,只想悄悄的来与康桥依依惜别,悄悄的走。

9.看!第六小节还是诗人的联想吗?

答:不是。由第四、五小节的联想回到现实中来,是实写。

注音:笙箫

但我不能放歌,

悄悄是离别的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

你们怎么解释

这段话,谁起来?

答:但我不能放声的歌唱,笙箫已经吹出了离别曲了,夏虫也为我的离开,停止了鸣叫。今晚的康桥也沉默了。

(这给小节是本诗的高潮部分。诗人的思路急转,把读者从梦境拉会现实。离愁别绪当前,哪里会有心情去唱歌啊。离愁别绪越来越浓)

(诗歌的基调抑郁、诗人情绪低落)

10.第七小节主要写了什么?

答:写诗人悄悄地走了。照应开头。

11.“不带走一片云彩”诗人走了,不带走云彩。那么康桥呢?诗人带走了吗?

答:没有。康桥时不能带走的。康桥却在诗人的心中,挥之不去。

12.请大家分段。

一 (1):诗人悄悄地来和离开康桥

二(2—5):写康桥迷人的风光和联想

三 (6):写现实的离愁别绪

四 (7):写诗人悄悄地走了

讨论:大家觉得这篇诗歌美吗?

读了有什么样的感受阿?

《再别康桥》在形式上具有“新月派”提倡的诗歌创作的三美原则:绘画美,音乐美, 建筑美。

知识拓展

绘画美:是指诗的语言多选用有色彩的词语。比如:“云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草”等词语,似乎是一幅多彩的风景画。

全诗共七节,几乎每一节都包含一个可以画得出的画面。如向西天的云彩轻轻招手作别,河畔的金柳倒映在康河里摇曳多姿;康河水底的水草在招摇着似乎有话对诗人说……作者通过动作性很强的词语,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。

音乐美:是对诗歌的音节而言,朗朗上口,错落有致,都是音乐美的表现。 A. 旋律和谐,节奏鲜明。

B.每行基本由二至三个音节构成,读来琅琅上口,悦耳动听。 C. 互为呼应。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。

建筑美:表现为诗节和诗行的整齐 排列。

四行为一节,每一节中诗行的排列又是两两错落有致。

每行的字数基本为六到八个字,变化中见整齐。

课后作业

1.背诵全文

2.完成课后习题

再 别 康 桥

—徐 志 摩

“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”一首带有淡淡哀愁的离别诗牵动了多少文人学者的心。徐志摩,他就这样悄悄地来,又这样悄悄地走了。他是怎样一个人呢?让我们和诗人徐志摩一起《再别康桥》,走进诗人内心。

徐志摩(1896—1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。1918年赴美留学,1920年赴英国,就读于剑桥大学,攻读博士学位。其间徐志摩邂逅了林徽音,度过了一段美好的留学时光。这段留学生活,剑桥的美丽,给他留下了深刻的印象。1922年徐志摩学成回国。

1928年他重游英国。在一个傍晚,他悄悄来到了久别的母校,漫步于寂静的校园怀念逝去的美好岁月。但斗转星移,物是人非,没有人认识他,满腔的热情和对母校的眷恋之情无法倾诉。前来寻梦的诗人,怅然若失。归国途中,挥笔写下了这首诗。

创作背景

英国剑桥大学

美丽的康桥

一、大家齐读一遍《再别康桥》

二、自古写离别诗的诗人、作家,可以说是数不胜数,大家也学过一些,还记得有哪些诗词吗?

答:王勃的《送杜少府之任蜀州》:与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。

李白的《赠汪伦》:李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

还有你们学过的谱成歌的,李叔同的《送别 》:

长亭外 古道边 芳草碧连天 晚风拂柳笛声残

夕阳山外山 天之涯 地之角 知交半零落

人生难得是欢聚 唯有别离多 长亭外 古道边 芳草碧连天 问君此去几时还

来时莫徘徊 天之涯 地之角 知交半零落

一壶浊洒尽余欢 今宵别梦寒

三、如果我们把这些诗歌和徐志摩的这首诗对比一下,在送别的对象上有什么不一样呢?

答:一般离别诗离别的是人,这首诗离别的却不是人,是“西天的云彩”,告别对象由人变为自然景物,给人清新飘逸之感。

这些物(云彩等)寄托着诗人的感情,这种有着诗人感情的物即是诗歌的意象。

四、比如《雨巷》为了营造出惆怅、彷徨的意境,就用了代表孤高、美丽、忧愁的丁香花来作为意象。那么这首诗又有哪些意象呢?在诗歌中找出来.

答:云彩,金柳,柔波,青荇,青草,星辉等

诗人告别康桥时,避开送行的人不写,周围的高楼大厦,车水马龙等平常物象也不写,而选取云彩等自然景物,避开了人间烟火,造出一种清新之感。

五、再回到书本上,这首诗分为几个小节?

答:七个小节

六、诗歌讲解

1.在第一节中,诗人就用了三了“轻轻的”,这是为什么呢?是诗人想要突出什么样的感情呢?

答:诗人不愿惊动他心爱的母校,不愿打破她的宁静与和谐,只想悄悄的来与康桥依依惜别,悄悄的走。

在这里,诗人的感情温柔细腻,节奏轻缓、徐舒。为全诗定下了感情的基调。

2.在第二节中,诗人把河畔的金柳比喻成为了新娘,诗人为什么这样比喻?这样比喻的好处是什么?

答:这样能够更好的表现诗人极度迷恋康桥风景的感情。

(康河的美景,留住了诗人的心,他乐而忘返了。为了更好的表现诗人极度迷恋的感情,诗人独具匠心,就把金柳比喻作“新娘”)

夕阳中的新娘

3.第三节主要写了什么?

(在这里诗人用了“招摇”二字,写出了康桥对诗人的欢迎态度。在这样的诗情画意里,诗人沉醉了,“甘心”作康河里的“一条水草”,“甘心”二字写出了他对康桥永久、热烈的爱恋。)

答:康河里的水草随波起伏,仿佛在向诗人点头致意,我愿做一条水草。

4.第四小节讲了什么?赶紧看看书。

答:主要写潭水及由此引发的联想。

5.由潭水联想到了什么?

答:“不是清泉,而是天上虹”

(这里的“榆阴下的一潭”指的是拜伦潭,那里榆阴蔽日,非常清凉,诗人留学期间常去那里读书、乘凉。)

(不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。写出了谭水的静美。) (把拜伦湖想象成“天上虹”,表达了诗人对拜伦的 仰慕与追怀。融情入景)

乔治·戈登·拜伦(1788-1824)是苏格兰贵族。生于英国伦敦。后来在剑桥大学学习。1809-1811年游历了很多国家,受各国人民反侵略、反压迫斗争鼓舞,创作了很多传世之作,塑造了许多“拜伦式的英雄”。

拜伦是的诗人,也是勇士;他勇敢地参加了希腊民族解放运动,并成为领导人之一。

6.第五小节主要是承接上面第四小节的诗意,对梦进一步的引申。

做梦 寻梦

在第五节小这里的“梦”是对过去留学生活的真实写照,暗示了对逝去的康桥生活的无限留恋之情。

7.斑斓怎么读,是什么意思。赶紧查字典。

8.在第五节的末尾,诗人说要在星光下放声歌唱,那为什么在第六节又说不能唱歌呢?

(P27)答:因为在第一节中诗人已经说了要 悄悄地、轻轻的离开。

也是因为诗人不愿惊动他心爱的母校,不愿打破她的宁静与和谐,只想悄悄的来与康桥依依惜别,悄悄的走。

9.看!第六小节还是诗人的联想吗?

答:不是。由第四、五小节的联想回到现实中来,是实写。

注音:笙箫

但我不能放歌,

悄悄是离别的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

你们怎么解释

这段话,谁起来?

答:但我不能放声的歌唱,笙箫已经吹出了离别曲了,夏虫也为我的离开,停止了鸣叫。今晚的康桥也沉默了。

(这给小节是本诗的高潮部分。诗人的思路急转,把读者从梦境拉会现实。离愁别绪当前,哪里会有心情去唱歌啊。离愁别绪越来越浓)

(诗歌的基调抑郁、诗人情绪低落)

10.第七小节主要写了什么?

答:写诗人悄悄地走了。照应开头。

11.“不带走一片云彩”诗人走了,不带走云彩。那么康桥呢?诗人带走了吗?

答:没有。康桥时不能带走的。康桥却在诗人的心中,挥之不去。

12.请大家分段。

一 (1):诗人悄悄地来和离开康桥

二(2—5):写康桥迷人的风光和联想

三 (6):写现实的离愁别绪

四 (7):写诗人悄悄地走了

讨论:大家觉得这篇诗歌美吗?

读了有什么样的感受阿?

《再别康桥》在形式上具有“新月派”提倡的诗歌创作的三美原则:绘画美,音乐美, 建筑美。

知识拓展

绘画美:是指诗的语言多选用有色彩的词语。比如:“云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草”等词语,似乎是一幅多彩的风景画。

全诗共七节,几乎每一节都包含一个可以画得出的画面。如向西天的云彩轻轻招手作别,河畔的金柳倒映在康河里摇曳多姿;康河水底的水草在招摇着似乎有话对诗人说……作者通过动作性很强的词语,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。

音乐美:是对诗歌的音节而言,朗朗上口,错落有致,都是音乐美的表现。 A. 旋律和谐,节奏鲜明。

B.每行基本由二至三个音节构成,读来琅琅上口,悦耳动听。 C. 互为呼应。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。

建筑美:表现为诗节和诗行的整齐 排列。

四行为一节,每一节中诗行的排列又是两两错落有致。

每行的字数基本为六到八个字,变化中见整齐。

课后作业

1.背诵全文

2.完成课后习题