二年级数学上册 八 图形排列的周期(有余数)教案 青岛版(五四制)

文档属性

| 名称 | 二年级数学上册 八 图形排列的周期(有余数)教案 青岛版(五四制) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-15 16:59:23 | ||

图片预览

文档简介

《周期问题》教学设计

【教学内容】

《义务教育教科书?数学》(青岛版)五四制小学数学二年级上册第八单元智慧广场99——100页。

【课标要求】

课程内容:

探索简单情境下的变化规律。

课标解读:

“探索”是过程性目标行为动词,是指独立或与他人合作参与特定的数学活动,理解或提出问题,寻求解决问题的思路,发现对象的特征及其相关对象的区别与联系,获得一定的理性认识。核心词是“变化规律”,在这里主要指周期问题中的排列规律。

由此看来,课标对这部分知识的要求分为两个层次的教学。第一个层次:结合具体情境,探索并发现简单周期现象中的排列规律,能根据规律解决简单的问题,经历自主探究、合作交流的过程;第二个层次:在探索规律的过程中,通过画一画、数一数、算一算等方法解决问题的不同策略,体会数学与生活的联系,获得成功的喜悦。

【教材分析】

本“智慧广场”是青岛版小学数学二年级上册第八单元智慧广场——周期问题,位于教材99——100页。这部分知识是在学生对图形排列规律已经有了一定的感性经验,并且学习了有余数的除法的基础上进行教学的。教材通过从魔术箱里抽彩旗的情景引入,容易激发学生学习的兴趣,同时也有利于发展学生的应用意识,培养学生的数学眼光。通过借助学具数一数、画一画、算一算的直观操作方法,理解周期问题并会用有余数的除法解决问题的计算方法。因此,教学时应注意结合学生的年龄特点,尊重学生个性化的方法,呈现不同的解题策略,让学生建立解决周期问题的模型建构。

【学情分析】

通过与学生谈话,学生对于生活中一些简单的周期问题有一些认识,例如早晨太阳从东方升起,傍晚从西方落下,这种自然规律,但不会用数学语言来解释。同时通过前测发现,学生在解决类似的找规律的问题时,对于20以内的简单规律,近90%的学生,只会用数一数、画一画的方法来解决。这说明学生对于简单的规律有一定的认识,但还不能将其学过的有余数的除法应用于周期问题的解决过程中,对于周期问题中商、余数所表示的潜在规律没有系统的认知,需要教师课堂中进行适当的方法引领,引导他们去发现规律,并建立起周期问题的模型。

【教学目标】

1、在简单的情境中,探索并发现简单周期现象中的排列规律,能根据规律确定序列中第几个所代表的物体或图形。

2、通过自主探索、小组合作等活动,体会数数、画图、计算等不同解决问题的策略,进而根据比较,优化策略,归纳方法,初步感受数学化建模的思想方法。

3、在探索规律的过程中,体会数学与生活的密切联系,增强学习数学的兴趣和学好数学的自信心。

【教学重点】

经历规律的获得过程、建立周期问题数学模型,并用所学知识解决一些简单的实际问题。

【教学难点】

用除法计算解决周期问题。

【教学准备】

多媒体课件、自主探究单、练习纸等。

【评价设计】

1、通过“激发兴趣,导入新课”环节,以及“合作探索,学习新知”环节的活动一,让学生在简单的情境中,探索并发现简单周期现象中的排列规律,能根据规律确定序列中第几个所代表的物体或图形,从而检测目标1的达成。

2、通过活动二,让学生在自主探索、小组合作等活动中,体会数数、画图、计算等不同解决问题的策略,进而根据比较,优化策略,归纳方法,从而检测目标2的达成。

3、通过“认识周期现象”环节及“智慧闯关,学以致用”环节,让学生体会数学与生活的密切联系,增强学习数学的兴趣和学好数学的自信心,从而检测目标3的达成。

【教学过程】

一、激发兴趣,导入新课

游戏:猜猜看

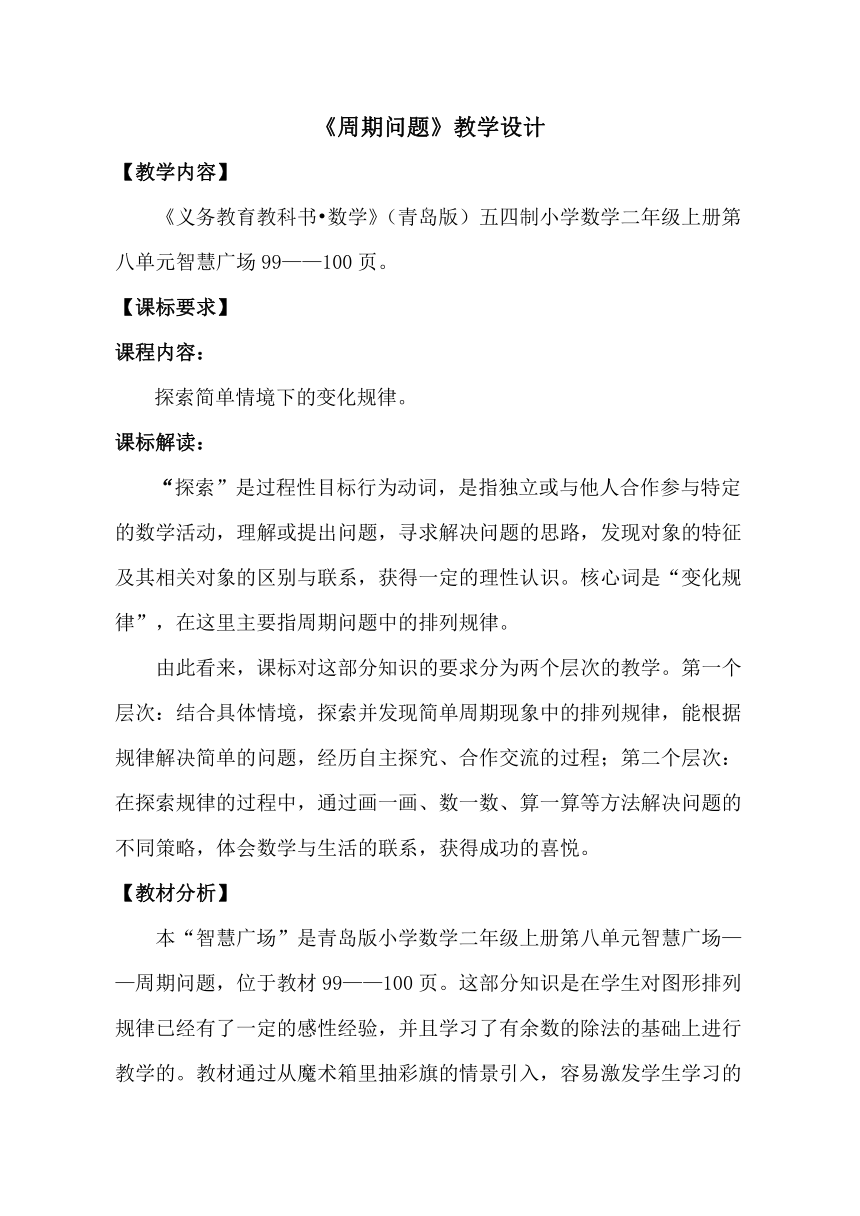

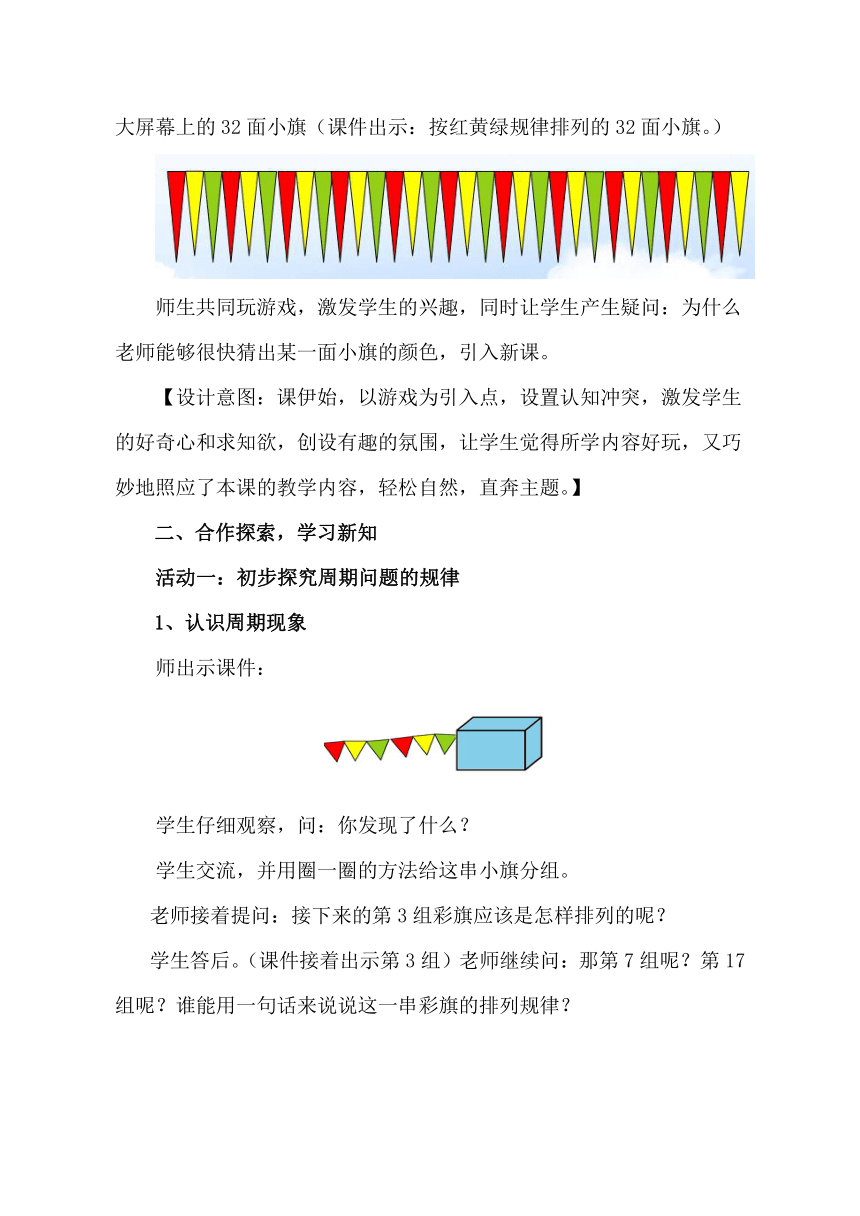

和学生一起玩“猜猜看”的游戏:看看谁能在3秒钟的时间内记住大屏幕上的32面小旗(课件出示:按红黄绿规律排列的32面小旗。)

师生共同玩游戏,激发学生的兴趣,同时让学生产生疑问:为什么老师能够很快猜出某一面小旗的颜色,引入新课。

【设计意图:课伊始,以游戏为引入点,设置认知冲突,激发学生的好奇心和求知欲,创设有趣的氛围,让学生觉得所学内容好玩,又巧妙地照应了本课的教学内容,轻松自然,直奔主题。】

二、合作探索,学习新知

活动一:初步探究周期问题的规律

1、认识周期现象

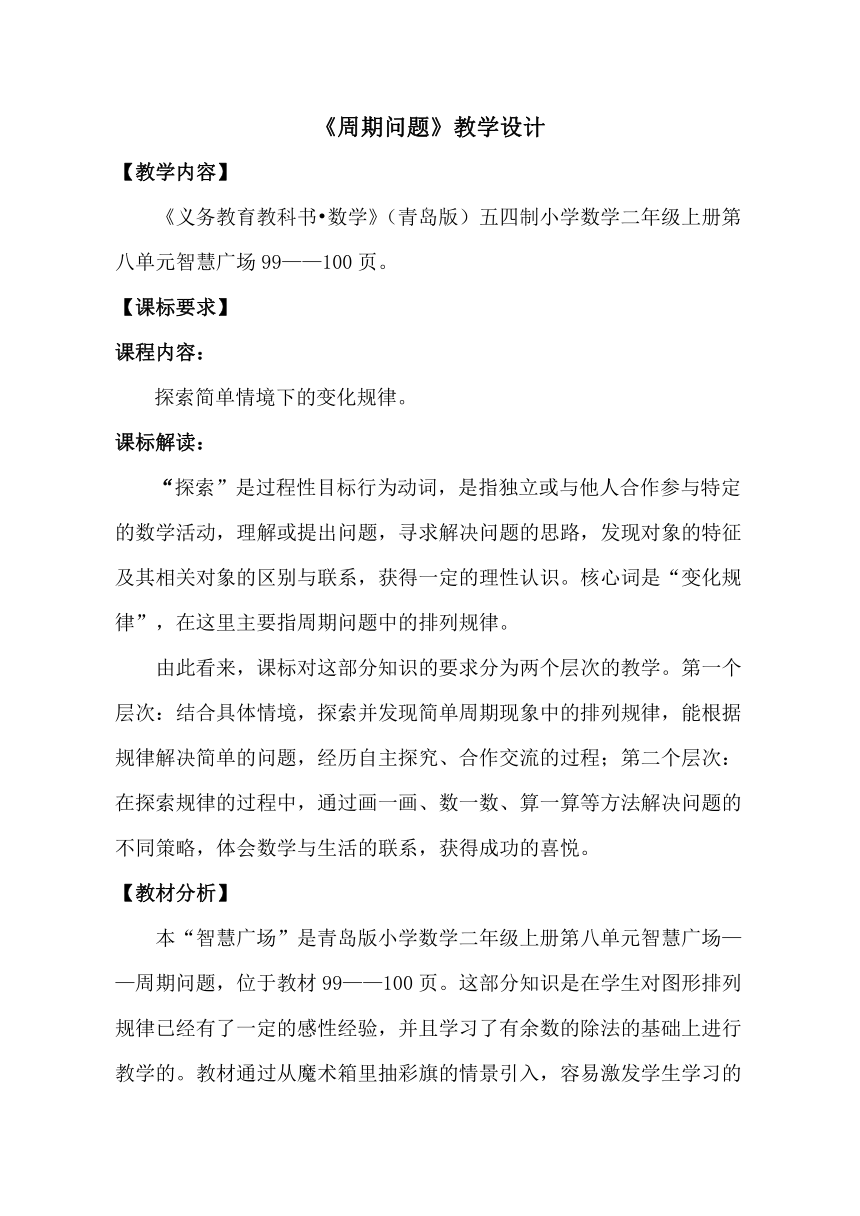

师出示课件:

学生仔细观察,问:你发现了什么?

学生交流,并用圈一圈的方法给这串小旗分组。

老师接着提问:接下来的第3组彩旗应该是怎样排列的呢?

学生答后。(课件接着出示第3组)老师继续问:那第7组呢?第17组呢?谁能用一句话来说说这一串彩旗的排列规律?

学生交流。

师总结:原来这些彩旗是按红、黄、绿每3个一组的规律不断重复出现的,我们把这种现象叫做周期现象。而一组就是一个周期。这就是我们今天要研究的内容。(板书课题:周期问题)

介绍生活中的周期现象。(课件出示春夏秋冬、日出日落、击鼓传花、比赛会场四个场景。)问:除了这些你还知道哪些周期现象?

学生依据生活经验进行交流。

小结:看来生活中处处有周期现象,周期现象让我们的生活变得美丽而又有序。

【设计意图:先出示前两组彩旗,让学生观察并发现排列规律,从而认识周期现象,最后通过课件展示生活中的周期现象,让学生感受数学与生活的密切联系。】

2、周期现象中的排列规律

(1)师:欣赏了生活中的周期现象,我们继续看这串彩旗,下面应该出现第几组了?

师:那第四组的第一面是什么颜色?第7组的第一面是什么颜色呢?第17组的第一面呢?97组呢?

师:这次你又发现了什么规律?为什么每组的第一面颜色都相同?由此你又想到了什么?

学生交流。

师总结:也就是说按红、黄、绿成周期规律排列的小旗,每组的第一面都是(红色),第二面都是(黄色),第三面呢?因此只要知道它是某一组中的第几面,就可以根据周期规律判断出它是什么颜色。比如第8组的第二面是什么颜色呢?为什么?

生答。

【设计意图:认识周期现象后,让学生通过观察进一步发现彩旗排列的规律,教学时,教师给予学生充分的观察与思考时间,让学生切实理解每组彩旗中相同位置的颜色是一样的。】

活动二、探究解决周期问题的方法

1、小组合作,探究方法

出示课件,学生先自主探究第17面小旗是什么颜色,然后小组交流,并且比一比谁的方法好。

学生小组活动。

集体交流:预设有以下几种方法。

(1)用数一数的方法:按红、黄、绿的周期规律摆17面小旗,从而发现第17面小旗是黄色的。

也可能有的同学只画红黄绿3面小旗,然后按照红黄绿的顺序反复数到第17面小旗。老师可以提问:为什么只画3面小旗?

(2)用画一画的方法:按红、黄、绿每三种颜色的小旗为一组圈起来,3个3个地数。

老师可以提问:几面小旗是一组?圈了这样的几组?还剩几面?第17面小旗是第几组的第几个呢?

(3)用算一算的方法:17÷3=5(组)……2(面)

根据学生的算式,板书:17÷3=5(组)……2(面)

老师可以提问:为什么用除法计算呢?为什么除以3?从哪里可以判断出第17面小旗的颜色呢?它一定是什么颜色?为什么?

学生交流,老师适当补充。

【设计意图:本环节是本节课的教学重点,首先让学生自主探究第17面小旗的颜色,学生用数一数、画一画、算一算等方法来探究,然后小组交流,最后全班交流,重点是让学生理解所列有余数除法算式的意义,一连串的为什么,加深学生对除法算式的理解。】

2、对比方法,优化策略

每种方法选一名学生夸夸自己的方法。

在辩论中优化策略。

【设计意图:通过游戏比赛,对比方法,让学生进一步理解用有余数的除法解决周期问题,逐步优化解决问题的策略。】

3、练习体验,深化理解

学生在练习本上用计算的方法分别算出第22面小旗和第27面小旗的颜色?

学生交流,并说出,算式中各数所表示的意义?(重点强调求第27面小旗的算式。)提问:这次没有余数了,那它是第几组的第几面呢?

学生交流。

师总结:按照每3个一组的规律,正好分完,因此要看每组的(末尾)即可。

引导学生观察刚才所列的算式有什么相同点?

学生交流。

师:为什么都是除以3?如果每组是二红二黄,应除以几?每组有10个呢?每组有100个呢?也就是说每组有几个就除以几。

师:最后判断第几个是什么颜色关键看哪个数?(余数)大家看刚才我们做的几道题,余数是1就是和谁相同,余数是2呢?

师:余数是几时才是绿色呢?

学生交流。(如有学生说出3时,引导学生想一想余数能否是3?)师:也就是说没有余数时就看每组的末尾即可。根据同学们的交流,我们把解决周期问题的方法编成一段儿歌。

学生齐读儿歌。

【设计意图:在充分探究的基础上,让学生理解有余数除法算式中各部分的意义,特别是除数、余数,以及当余数是0时应怎样判断,加深学生对周期问题模型的理解。】

三、智慧闯关,学以致用。

1、生活馆

学生独立解决,做完后集体交流。重点交流运用了什么策略。

2、画苑

练习时,先让学生圈一圈,算一算,再填一填。教师在学生明确答案后追问:为什么都是求第29个图形,却列出了不同的算式,出现了不同的结果?意在让学生进一步体会用计算策略解决问题的关键。

3、手工坊

【设计意图:练习的设计由浅入深,层层推进,重在加深和扩展学生对于周期问题的认知,让学生利用习得的周期问题模型加以应用。】

四、回顾梳理,交流评价

师:这节课你都有哪些收获?

学生交流,老师适当补充。

小结:同学们的收获真不少,老师也有几点收获,想和大家分享一下。

在解决彩旗的周期问题时,我们先观察发现:每组的排列规律是一样的,并且每组的第几面颜色也相同,然后通过数一数、圈一圈、算一算等方法,分析研究第17面小旗的颜色,并且通过游戏比赛,发现除法计算最简便。最后通过归纳总结出解决周期问题的方法。有位数学家曾说过:“数学的伟大使命在于从混沌中发现秩序”,而观察发现、分析比较、归纳总结正是我们获得结论或规律的一种重要方法。

今天的数学课好玩吗?回家也和父母一起玩一玩“猜猜看”的游戏,最后要用这节课所学的知识把道理给父母讲清楚,好吗。这节课上到这里,下课。

【设计意图:学生交流分享收获,能促进学生思维的发展,巩固学生对本节课知识的理解。及时评价,则能引导学生进一步体会学习的快乐。】

板书设计:

周期问题

17 ÷ 3 = 5(组)……2(面)

22 ÷ 3 = 7(组)……1(面)

27 ÷ 3 = 9(组)

【教学内容】

《义务教育教科书?数学》(青岛版)五四制小学数学二年级上册第八单元智慧广场99——100页。

【课标要求】

课程内容:

探索简单情境下的变化规律。

课标解读:

“探索”是过程性目标行为动词,是指独立或与他人合作参与特定的数学活动,理解或提出问题,寻求解决问题的思路,发现对象的特征及其相关对象的区别与联系,获得一定的理性认识。核心词是“变化规律”,在这里主要指周期问题中的排列规律。

由此看来,课标对这部分知识的要求分为两个层次的教学。第一个层次:结合具体情境,探索并发现简单周期现象中的排列规律,能根据规律解决简单的问题,经历自主探究、合作交流的过程;第二个层次:在探索规律的过程中,通过画一画、数一数、算一算等方法解决问题的不同策略,体会数学与生活的联系,获得成功的喜悦。

【教材分析】

本“智慧广场”是青岛版小学数学二年级上册第八单元智慧广场——周期问题,位于教材99——100页。这部分知识是在学生对图形排列规律已经有了一定的感性经验,并且学习了有余数的除法的基础上进行教学的。教材通过从魔术箱里抽彩旗的情景引入,容易激发学生学习的兴趣,同时也有利于发展学生的应用意识,培养学生的数学眼光。通过借助学具数一数、画一画、算一算的直观操作方法,理解周期问题并会用有余数的除法解决问题的计算方法。因此,教学时应注意结合学生的年龄特点,尊重学生个性化的方法,呈现不同的解题策略,让学生建立解决周期问题的模型建构。

【学情分析】

通过与学生谈话,学生对于生活中一些简单的周期问题有一些认识,例如早晨太阳从东方升起,傍晚从西方落下,这种自然规律,但不会用数学语言来解释。同时通过前测发现,学生在解决类似的找规律的问题时,对于20以内的简单规律,近90%的学生,只会用数一数、画一画的方法来解决。这说明学生对于简单的规律有一定的认识,但还不能将其学过的有余数的除法应用于周期问题的解决过程中,对于周期问题中商、余数所表示的潜在规律没有系统的认知,需要教师课堂中进行适当的方法引领,引导他们去发现规律,并建立起周期问题的模型。

【教学目标】

1、在简单的情境中,探索并发现简单周期现象中的排列规律,能根据规律确定序列中第几个所代表的物体或图形。

2、通过自主探索、小组合作等活动,体会数数、画图、计算等不同解决问题的策略,进而根据比较,优化策略,归纳方法,初步感受数学化建模的思想方法。

3、在探索规律的过程中,体会数学与生活的密切联系,增强学习数学的兴趣和学好数学的自信心。

【教学重点】

经历规律的获得过程、建立周期问题数学模型,并用所学知识解决一些简单的实际问题。

【教学难点】

用除法计算解决周期问题。

【教学准备】

多媒体课件、自主探究单、练习纸等。

【评价设计】

1、通过“激发兴趣,导入新课”环节,以及“合作探索,学习新知”环节的活动一,让学生在简单的情境中,探索并发现简单周期现象中的排列规律,能根据规律确定序列中第几个所代表的物体或图形,从而检测目标1的达成。

2、通过活动二,让学生在自主探索、小组合作等活动中,体会数数、画图、计算等不同解决问题的策略,进而根据比较,优化策略,归纳方法,从而检测目标2的达成。

3、通过“认识周期现象”环节及“智慧闯关,学以致用”环节,让学生体会数学与生活的密切联系,增强学习数学的兴趣和学好数学的自信心,从而检测目标3的达成。

【教学过程】

一、激发兴趣,导入新课

游戏:猜猜看

和学生一起玩“猜猜看”的游戏:看看谁能在3秒钟的时间内记住大屏幕上的32面小旗(课件出示:按红黄绿规律排列的32面小旗。)

师生共同玩游戏,激发学生的兴趣,同时让学生产生疑问:为什么老师能够很快猜出某一面小旗的颜色,引入新课。

【设计意图:课伊始,以游戏为引入点,设置认知冲突,激发学生的好奇心和求知欲,创设有趣的氛围,让学生觉得所学内容好玩,又巧妙地照应了本课的教学内容,轻松自然,直奔主题。】

二、合作探索,学习新知

活动一:初步探究周期问题的规律

1、认识周期现象

师出示课件:

学生仔细观察,问:你发现了什么?

学生交流,并用圈一圈的方法给这串小旗分组。

老师接着提问:接下来的第3组彩旗应该是怎样排列的呢?

学生答后。(课件接着出示第3组)老师继续问:那第7组呢?第17组呢?谁能用一句话来说说这一串彩旗的排列规律?

学生交流。

师总结:原来这些彩旗是按红、黄、绿每3个一组的规律不断重复出现的,我们把这种现象叫做周期现象。而一组就是一个周期。这就是我们今天要研究的内容。(板书课题:周期问题)

介绍生活中的周期现象。(课件出示春夏秋冬、日出日落、击鼓传花、比赛会场四个场景。)问:除了这些你还知道哪些周期现象?

学生依据生活经验进行交流。

小结:看来生活中处处有周期现象,周期现象让我们的生活变得美丽而又有序。

【设计意图:先出示前两组彩旗,让学生观察并发现排列规律,从而认识周期现象,最后通过课件展示生活中的周期现象,让学生感受数学与生活的密切联系。】

2、周期现象中的排列规律

(1)师:欣赏了生活中的周期现象,我们继续看这串彩旗,下面应该出现第几组了?

师:那第四组的第一面是什么颜色?第7组的第一面是什么颜色呢?第17组的第一面呢?97组呢?

师:这次你又发现了什么规律?为什么每组的第一面颜色都相同?由此你又想到了什么?

学生交流。

师总结:也就是说按红、黄、绿成周期规律排列的小旗,每组的第一面都是(红色),第二面都是(黄色),第三面呢?因此只要知道它是某一组中的第几面,就可以根据周期规律判断出它是什么颜色。比如第8组的第二面是什么颜色呢?为什么?

生答。

【设计意图:认识周期现象后,让学生通过观察进一步发现彩旗排列的规律,教学时,教师给予学生充分的观察与思考时间,让学生切实理解每组彩旗中相同位置的颜色是一样的。】

活动二、探究解决周期问题的方法

1、小组合作,探究方法

出示课件,学生先自主探究第17面小旗是什么颜色,然后小组交流,并且比一比谁的方法好。

学生小组活动。

集体交流:预设有以下几种方法。

(1)用数一数的方法:按红、黄、绿的周期规律摆17面小旗,从而发现第17面小旗是黄色的。

也可能有的同学只画红黄绿3面小旗,然后按照红黄绿的顺序反复数到第17面小旗。老师可以提问:为什么只画3面小旗?

(2)用画一画的方法:按红、黄、绿每三种颜色的小旗为一组圈起来,3个3个地数。

老师可以提问:几面小旗是一组?圈了这样的几组?还剩几面?第17面小旗是第几组的第几个呢?

(3)用算一算的方法:17÷3=5(组)……2(面)

根据学生的算式,板书:17÷3=5(组)……2(面)

老师可以提问:为什么用除法计算呢?为什么除以3?从哪里可以判断出第17面小旗的颜色呢?它一定是什么颜色?为什么?

学生交流,老师适当补充。

【设计意图:本环节是本节课的教学重点,首先让学生自主探究第17面小旗的颜色,学生用数一数、画一画、算一算等方法来探究,然后小组交流,最后全班交流,重点是让学生理解所列有余数除法算式的意义,一连串的为什么,加深学生对除法算式的理解。】

2、对比方法,优化策略

每种方法选一名学生夸夸自己的方法。

在辩论中优化策略。

【设计意图:通过游戏比赛,对比方法,让学生进一步理解用有余数的除法解决周期问题,逐步优化解决问题的策略。】

3、练习体验,深化理解

学生在练习本上用计算的方法分别算出第22面小旗和第27面小旗的颜色?

学生交流,并说出,算式中各数所表示的意义?(重点强调求第27面小旗的算式。)提问:这次没有余数了,那它是第几组的第几面呢?

学生交流。

师总结:按照每3个一组的规律,正好分完,因此要看每组的(末尾)即可。

引导学生观察刚才所列的算式有什么相同点?

学生交流。

师:为什么都是除以3?如果每组是二红二黄,应除以几?每组有10个呢?每组有100个呢?也就是说每组有几个就除以几。

师:最后判断第几个是什么颜色关键看哪个数?(余数)大家看刚才我们做的几道题,余数是1就是和谁相同,余数是2呢?

师:余数是几时才是绿色呢?

学生交流。(如有学生说出3时,引导学生想一想余数能否是3?)师:也就是说没有余数时就看每组的末尾即可。根据同学们的交流,我们把解决周期问题的方法编成一段儿歌。

学生齐读儿歌。

【设计意图:在充分探究的基础上,让学生理解有余数除法算式中各部分的意义,特别是除数、余数,以及当余数是0时应怎样判断,加深学生对周期问题模型的理解。】

三、智慧闯关,学以致用。

1、生活馆

学生独立解决,做完后集体交流。重点交流运用了什么策略。

2、画苑

练习时,先让学生圈一圈,算一算,再填一填。教师在学生明确答案后追问:为什么都是求第29个图形,却列出了不同的算式,出现了不同的结果?意在让学生进一步体会用计算策略解决问题的关键。

3、手工坊

【设计意图:练习的设计由浅入深,层层推进,重在加深和扩展学生对于周期问题的认知,让学生利用习得的周期问题模型加以应用。】

四、回顾梳理,交流评价

师:这节课你都有哪些收获?

学生交流,老师适当补充。

小结:同学们的收获真不少,老师也有几点收获,想和大家分享一下。

在解决彩旗的周期问题时,我们先观察发现:每组的排列规律是一样的,并且每组的第几面颜色也相同,然后通过数一数、圈一圈、算一算等方法,分析研究第17面小旗的颜色,并且通过游戏比赛,发现除法计算最简便。最后通过归纳总结出解决周期问题的方法。有位数学家曾说过:“数学的伟大使命在于从混沌中发现秩序”,而观察发现、分析比较、归纳总结正是我们获得结论或规律的一种重要方法。

今天的数学课好玩吗?回家也和父母一起玩一玩“猜猜看”的游戏,最后要用这节课所学的知识把道理给父母讲清楚,好吗。这节课上到这里,下课。

【设计意图:学生交流分享收获,能促进学生思维的发展,巩固学生对本节课知识的理解。及时评价,则能引导学生进一步体会学习的快乐。】

板书设计:

周期问题

17 ÷ 3 = 5(组)……2(面)

22 ÷ 3 = 7(组)……1(面)

27 ÷ 3 = 9(组)