5.《登高》 课件26张PPT 2020—2021学年人教版高中语文必修三

文档属性

| 名称 | 5.《登高》 课件26张PPT 2020—2021学年人教版高中语文必修三 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 14:57:27 | ||

图片预览

文档简介

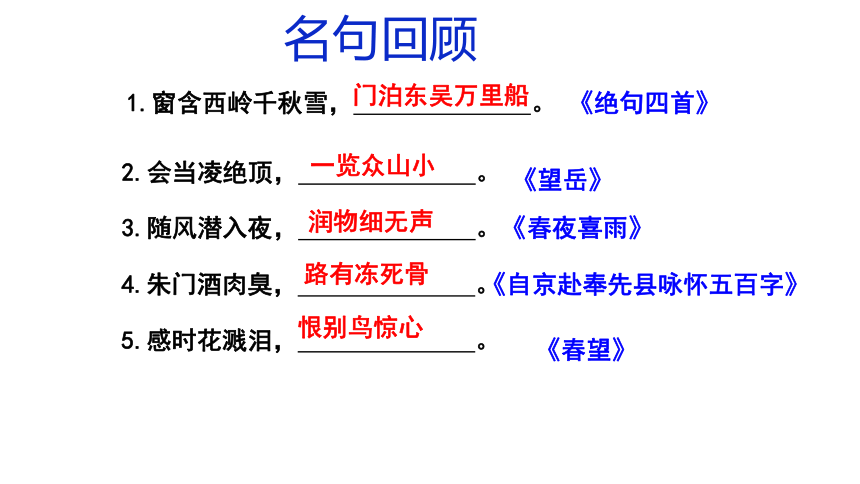

名句回顾

1.窗含西岭千秋雪, 。

会当凌绝顶, 。

3.随风潜入夜, 。

朱门酒肉臭, 。

门泊东吴万里船

一览众山小

润物细无声

路有冻死骨

感时花溅泪, 。

恨别鸟惊心

2.

5.

4.

《春望》

《自京赴奉先县咏怀五百字》

《春夜喜雨》

《望岳》

《绝句四首》

说一说你所了解的杜甫

知人论世

登高

杜甫

1、置身诗境,缘景明情——感受意境特点来把握诗歌的主旨。(重点)

2、抓住诗眼,品味诗歌语言,理解作者笔下的“悲”。(难点)

缘景明情:

根据作品中意象自身的特点、组合方式,以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会独特的意境。

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止,11年中,一直在外漂泊,写这首诗时已是第八个年头了,此时“安史之乱”已结束4年,但军阀乘机争夺地盘,国家仍一片混乱。

他的郁闷是多种因素造成的,这里有时代的苦难,也有家道的艰辛,个人多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世。

为排遣心头的郁闷,杜甫抱病登台,但悲凉萧瑟的江峡秋景反倒使他增添了新的悲哀。

诵读要求:

1、读准字音

2、读清句读

3、读出感情

声音是流动的音符

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

?登高

杜甫

初读课文,

初读诗歌,读准字音

zhǔ

bìn

liáo

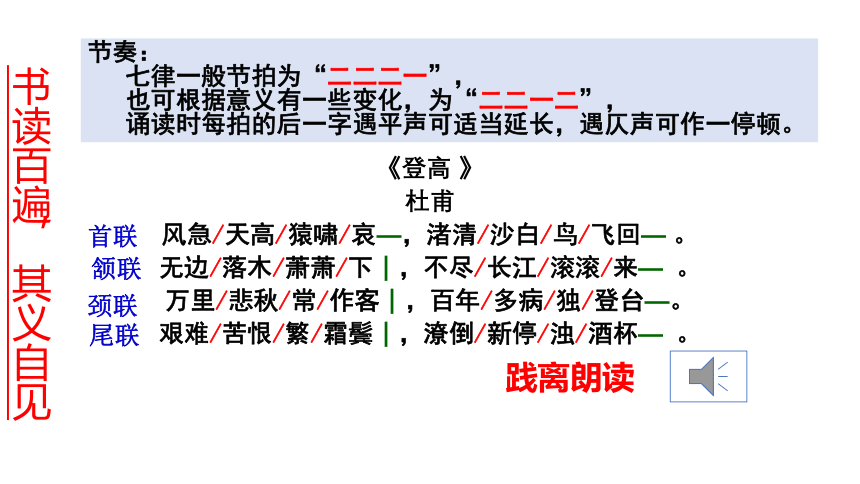

《登高 》

杜甫

风急/天高/猿啸/哀—,渚清/沙白/鸟/飞回— 。

无边/落木/萧萧/下︱,不尽/长江/滚滚/来— 。

万里/悲秋/常/作客︱,百年/多病/独/登台—。

艰难/苦恨/繁/霜鬓︱,潦倒/新停/浊/酒杯— 。

书读百遍,其义自见

践离朗读

节奏:

七律一般节拍为“二二二一”,

也可根据意义有一些变化,为“二二一二”,

诵读时每拍的后一字遇平声可适当延长,遇仄声可作一停顿。

首联

颔联

颈联

尾联

再读诗歌 置身诗境

请结合注释,理解诗歌内容,然后思考:

你仿佛看到了什么?

你仿佛听到了什么?

你的心情怎样?

作者的心情怎样?

在这首诗歌中:

我仿佛看到了……

我仿佛听到了……

我的心情是……

杜甫的心情是……

置身诗境

合作探究(一):

诗歌的首联、颔联描写了什么景象?营造出怎样的意境?

缘景明情

情在言语中

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}景物

特点

意境

风

渚

急:山高风急,给人寒冷之感

高:衬托出人的渺小

天

猿啸

哀:悲凉,空谷传响哀婉不绝

沙

鸟

白:

飞回:飞舞盘旋。易有无处停息、孤独无助之感

雄浑高远

肃杀冷清

苍凉悲壮

雄浑壮阔

落木

无边:空间之广

萧萧:连绵不绝

生命之短暂

长江

不尽:视野之远绝

滚滚:磅礴汹涌

时间之永恒

冷色调,更显环境的冷清和凄凉

清:

手法:借景抒情,寓情于景,视听结合……

预习检查

诗歌的首联、颔联描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

【鉴赏诗歌中的景物形象】

这首诗通过写……的景象(具体描绘),构成了一幅……画面,营造了……的意境/氛围,抒发了作者……的感情。

组织语言,链接高考

描图景+点氛围+析感情

(景——境——情)

温馨提示:

如果运用了表现手法,则要明确运用了什么手法。

诗歌的首联、颔联描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

组织语言,链接高考

①这首诗通过写朔风凛冽,天高人小,孤猿哀鸣,清清河洲,白白沙岸,飞鸟盘旋,落叶纷纷,江水涛涛,(描图景)②构成了一幅空旷辽阔的秋景图,营造了雄浑高远、肃杀冷清、沉郁悲壮的意境(或氛围),(点氛围)③借景抒情,(点手法)抒发了作者孤独无依、生命短暂的感情。(析感情)

(每点2分,言之有理即可)

合作探究(二):

诗人为何而“悲”?请结合颈联和尾联两联作简要分析。 (小组讨论,派代表进行展示,3分钟)

抓住诗眼,体会情感

情在言语中

(提示:宋人罗大经指出:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”一联中含有八层悲意,请找出“八悲”)

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

距离之远(漂泊之苦)

一年之尽头;一生之尽头

时间之长

羁旅在外

晚年

体衰

孤独

高迥处

抓住诗眼,体会情感

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯

兼指国家和自身命运。国家动乱,诗人漂泊在外,生活艰难,壮志难酬

极其遗憾

白发日益增多

衰颓、失意

刚刚停下。说明一直借酒消愁

未过滤的酒

抓住诗眼,体会情感

景

首联

风、天、猿啸、

渚、沙、鸟

颔联

无边落木

不尽江水

情

颈联

悲秋作客

多病登台

尾联

苦恨霜鬓

新停酒杯

悲

常年漂泊、年老多病孤苦无依、国运艰难壮志难酬、潦倒失意

总结、尝试背诵

登高

雄浑高远

萧杀冷清

苍凉悲壮

雄浑壮阔

忧国忧民

伤时叹己

学完本课后,

你的收获是什么?

还存在什么疑问?

质疑解难

纸上谈兵终觉浅,

绝知此事要躬行。

作业布置:读下面的诗,结合课本注释,按要求答题。

秋兴八首(其一)

杜甫

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系(xì)故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧(zhēn)。

问题: 诗歌描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

(小组合作,派代表发言)

描图景+点氛围+析感情

(景——境——情)

(有手法点手法)

诵读要求:置身诗境

秋兴八首(其一)

杜甫

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系(xì)故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧(zhēn)。

分析景物特点

寒冷

凋伤

阴森萧瑟

波涛汹涌

阴沉密布

菊开两度

孤舟停泊

急促

加紧赶制

高高的城楼

捣衣声急促

意境:

孤寂肃杀

凄凉雄浑

萧瑟衰败

冷寂阔大

借景抒情融情于景

直接抒情:

离乱之苦

漂零之悲

故园之愁

触景生情

视听结合

组织语言,链接高考

问题: 诗歌描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

①这首诗通过写秋露清冷,草木凋落,秋气萧森,江水波涛汹涌,风云阴沉密布,花开已两载,孤舟停泊,刀尺、捣衣声急促等景象,(描图景)②构成了一幅衰残阴沉的秋景图,营造了凄清衰败、萧瑟冷寂的氛围,(点氛围)③借景抒情,融情于景,触景生情,(点手法)抒发了作者的离乱之苦,漂零之悲,故园之愁。(析感情)

(每点2分,言之有理即可)

知识链接——暮砧(捣衣声)

捣衣声是古代诗歌思乡主题的典型意象。古时制衣的料子如罗纫、缟练等大都是生料,必须捶捣,使之柔软熨贴,做成的衣服才能穿着舒适。妇女把织好的布帛铺在平滑的板(称为“砧”,一般为石制)上,用木棒(称为“杵”)敲平,这个过程称为“捣衣”,也叫“捣炼”。有时是在衣服做成之后捶捣,通称“捣衣”。妇人一般晚上才有空,且往往在寒冬来临前的秋夜赶制冬衣。凉风冷月下持续不断的砧杵声,在古诗中常被称为“清砧”、“寒砧”或“暮砧”,用以表现征人离妇、远别故乡的惆怅情感。

子夜吴歌·秋歌 李白

长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏,良人罢远征。

感谢聆听

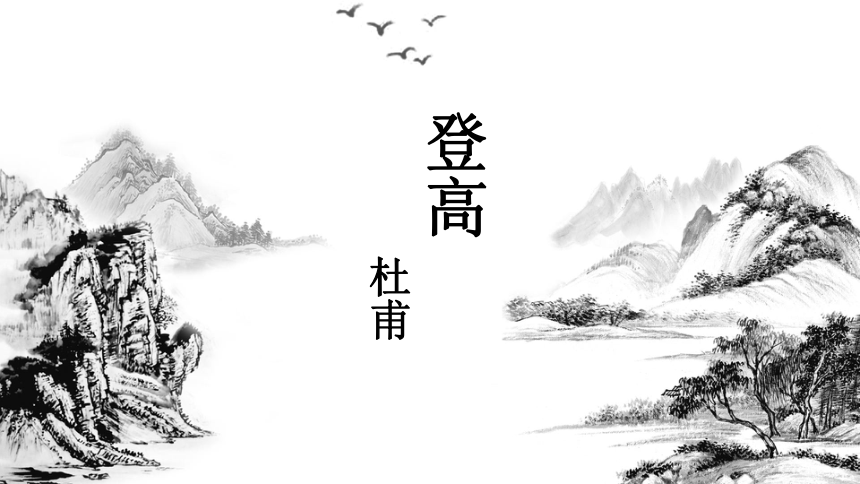

1.窗含西岭千秋雪, 。

会当凌绝顶, 。

3.随风潜入夜, 。

朱门酒肉臭, 。

门泊东吴万里船

一览众山小

润物细无声

路有冻死骨

感时花溅泪, 。

恨别鸟惊心

2.

5.

4.

《春望》

《自京赴奉先县咏怀五百字》

《春夜喜雨》

《望岳》

《绝句四首》

说一说你所了解的杜甫

知人论世

登高

杜甫

1、置身诗境,缘景明情——感受意境特点来把握诗歌的主旨。(重点)

2、抓住诗眼,品味诗歌语言,理解作者笔下的“悲”。(难点)

缘景明情:

根据作品中意象自身的特点、组合方式,以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会独特的意境。

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止,11年中,一直在外漂泊,写这首诗时已是第八个年头了,此时“安史之乱”已结束4年,但军阀乘机争夺地盘,国家仍一片混乱。

他的郁闷是多种因素造成的,这里有时代的苦难,也有家道的艰辛,个人多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世。

为排遣心头的郁闷,杜甫抱病登台,但悲凉萧瑟的江峡秋景反倒使他增添了新的悲哀。

诵读要求:

1、读准字音

2、读清句读

3、读出感情

声音是流动的音符

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

?登高

杜甫

初读课文,

初读诗歌,读准字音

zhǔ

bìn

liáo

《登高 》

杜甫

风急/天高/猿啸/哀—,渚清/沙白/鸟/飞回— 。

无边/落木/萧萧/下︱,不尽/长江/滚滚/来— 。

万里/悲秋/常/作客︱,百年/多病/独/登台—。

艰难/苦恨/繁/霜鬓︱,潦倒/新停/浊/酒杯— 。

书读百遍,其义自见

践离朗读

节奏:

七律一般节拍为“二二二一”,

也可根据意义有一些变化,为“二二一二”,

诵读时每拍的后一字遇平声可适当延长,遇仄声可作一停顿。

首联

颔联

颈联

尾联

再读诗歌 置身诗境

请结合注释,理解诗歌内容,然后思考:

你仿佛看到了什么?

你仿佛听到了什么?

你的心情怎样?

作者的心情怎样?

在这首诗歌中:

我仿佛看到了……

我仿佛听到了……

我的心情是……

杜甫的心情是……

置身诗境

合作探究(一):

诗歌的首联、颔联描写了什么景象?营造出怎样的意境?

缘景明情

情在言语中

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}景物

特点

意境

风

渚

急:山高风急,给人寒冷之感

高:衬托出人的渺小

天

猿啸

哀:悲凉,空谷传响哀婉不绝

沙

鸟

白:

飞回:飞舞盘旋。易有无处停息、孤独无助之感

雄浑高远

肃杀冷清

苍凉悲壮

雄浑壮阔

落木

无边:空间之广

萧萧:连绵不绝

生命之短暂

长江

不尽:视野之远绝

滚滚:磅礴汹涌

时间之永恒

冷色调,更显环境的冷清和凄凉

清:

手法:借景抒情,寓情于景,视听结合……

预习检查

诗歌的首联、颔联描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

【鉴赏诗歌中的景物形象】

这首诗通过写……的景象(具体描绘),构成了一幅……画面,营造了……的意境/氛围,抒发了作者……的感情。

组织语言,链接高考

描图景+点氛围+析感情

(景——境——情)

温馨提示:

如果运用了表现手法,则要明确运用了什么手法。

诗歌的首联、颔联描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

组织语言,链接高考

①这首诗通过写朔风凛冽,天高人小,孤猿哀鸣,清清河洲,白白沙岸,飞鸟盘旋,落叶纷纷,江水涛涛,(描图景)②构成了一幅空旷辽阔的秋景图,营造了雄浑高远、肃杀冷清、沉郁悲壮的意境(或氛围),(点氛围)③借景抒情,(点手法)抒发了作者孤独无依、生命短暂的感情。(析感情)

(每点2分,言之有理即可)

合作探究(二):

诗人为何而“悲”?请结合颈联和尾联两联作简要分析。 (小组讨论,派代表进行展示,3分钟)

抓住诗眼,体会情感

情在言语中

(提示:宋人罗大经指出:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”一联中含有八层悲意,请找出“八悲”)

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

距离之远(漂泊之苦)

一年之尽头;一生之尽头

时间之长

羁旅在外

晚年

体衰

孤独

高迥处

抓住诗眼,体会情感

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯

兼指国家和自身命运。国家动乱,诗人漂泊在外,生活艰难,壮志难酬

极其遗憾

白发日益增多

衰颓、失意

刚刚停下。说明一直借酒消愁

未过滤的酒

抓住诗眼,体会情感

景

首联

风、天、猿啸、

渚、沙、鸟

颔联

无边落木

不尽江水

情

颈联

悲秋作客

多病登台

尾联

苦恨霜鬓

新停酒杯

悲

常年漂泊、年老多病孤苦无依、国运艰难壮志难酬、潦倒失意

总结、尝试背诵

登高

雄浑高远

萧杀冷清

苍凉悲壮

雄浑壮阔

忧国忧民

伤时叹己

学完本课后,

你的收获是什么?

还存在什么疑问?

质疑解难

纸上谈兵终觉浅,

绝知此事要躬行。

作业布置:读下面的诗,结合课本注释,按要求答题。

秋兴八首(其一)

杜甫

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系(xì)故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧(zhēn)。

问题: 诗歌描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

(小组合作,派代表发言)

描图景+点氛围+析感情

(景——境——情)

(有手法点手法)

诵读要求:置身诗境

秋兴八首(其一)

杜甫

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系(xì)故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧(zhēn)。

分析景物特点

寒冷

凋伤

阴森萧瑟

波涛汹涌

阴沉密布

菊开两度

孤舟停泊

急促

加紧赶制

高高的城楼

捣衣声急促

意境:

孤寂肃杀

凄凉雄浑

萧瑟衰败

冷寂阔大

借景抒情融情于景

直接抒情:

离乱之苦

漂零之悲

故园之愁

触景生情

视听结合

组织语言,链接高考

问题: 诗歌描写了什么景象?营造出怎样的意境?(6分)

①这首诗通过写秋露清冷,草木凋落,秋气萧森,江水波涛汹涌,风云阴沉密布,花开已两载,孤舟停泊,刀尺、捣衣声急促等景象,(描图景)②构成了一幅衰残阴沉的秋景图,营造了凄清衰败、萧瑟冷寂的氛围,(点氛围)③借景抒情,融情于景,触景生情,(点手法)抒发了作者的离乱之苦,漂零之悲,故园之愁。(析感情)

(每点2分,言之有理即可)

知识链接——暮砧(捣衣声)

捣衣声是古代诗歌思乡主题的典型意象。古时制衣的料子如罗纫、缟练等大都是生料,必须捶捣,使之柔软熨贴,做成的衣服才能穿着舒适。妇女把织好的布帛铺在平滑的板(称为“砧”,一般为石制)上,用木棒(称为“杵”)敲平,这个过程称为“捣衣”,也叫“捣炼”。有时是在衣服做成之后捶捣,通称“捣衣”。妇人一般晚上才有空,且往往在寒冬来临前的秋夜赶制冬衣。凉风冷月下持续不断的砧杵声,在古诗中常被称为“清砧”、“寒砧”或“暮砧”,用以表现征人离妇、远别故乡的惆怅情感。

子夜吴歌·秋歌 李白

长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏,良人罢远征。

感谢聆听