第五单元《六国论》教案 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》

文档属性

| 名称 | 第五单元《六国论》教案 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 51.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-14 15:05:34 | ||

图片预览

文档简介

高中语文备课教案

授课人: 授课时间:

学 科 语文 年 级 高二 备课时间

单 元 第五单元 课 题 《六国论》 备课人

备课意图 (分析本课在单元中的地位,设计备课的主要目的) 本文选自人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元“散而不乱 气脉中贯”,备课意图主要是让学生了解古代议论文的文体特征及论证方法,感受作者借史抒怀、借古讽今的行文意图,体察作者的真挚而迫切的爱国之心,培养学生有关文言文特殊句式的翻译能力及观照现实的写作意识。

教学目标

(确立合适的教学目标,要求明确、具体、细致)

积累重要实词、虚词、文言文特殊句式等文言知识;

了解古代议论文的文体特征及论证方法;

感受作者借史抒怀、借古讽今的行文意图,体察作者的真挚而迫切的爱国之心;

培养学生有关文言文特殊句式的翻译能力及观照现实的写作意识。

教学重点 理解作者卓越的政治见解,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹、辽等的妥协政策。

教学难点 感受作者借史抒怀、借古讽今的行文意图,体察作者的真挚而迫切的爱国之心;

学习本文围绕中心论点用对比方法逐层深入的论证方式。

教学准备

以多媒体课件结合朗诵音频渲染气氛,突出教学目标

课时安排 2课时

集 体 备 课 教 学 设 计

第一课时

新课导入

《旧唐书·魏征传》有言:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”历史是一面镜子。在人类历史发展的过程中,发生过无数令人感奋、发人醒悟的事件,也留下许多经验教训。人们在记录历史、追踪历史的同时,总会涌现出许多联想,引发出许多感叹,这中间又有多少英雄的喟叹、智者的思索和文人墨客的浪漫诗心。那就是历史的回声,它从遥远的过去传来,又将裹挟着我们的声音向着未来绵延而去。今天,让我们一起走近苏洵的《六国论》来聆听古人对历史的评论。

作者介绍

苏洵(1009 — 1066),字明允,眉州眉山(今属四川)人,北宋散文家。与其子苏轼、苏辙均以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。后人有诗赞:“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨眉共比高。”

苏洵27岁始发奋读书,考进士、茂才等,皆不中。宋仁宗嘉祐元年(1056),苏洵率子苏轼、苏辙到汴京,深得翰林学士欧阳修赏识,欧阳修把他的文章献给了宋仁宗,名声大噪。参与修纂礼书《太常因革礼》,书成不久即去世,追赠光禄寺丞。

他的文章语言古朴简劲、凝练隽永;但有时又能铺陈排比,尤善作形象生动的妙喻。最突出的特点就是语言犀利,言必中时之过,对北宋社会的阴暗面进行毫不留情的揭露和鞭挞;但在剖析问题严重性的过程中又会巧妙地折转笔锋,淡化笔势,改变文章节奏,缓和文章语气,使人得以接受他的犀利与委婉,多体现于针砭时弊的文章中。主要作品有《嘉祐集》。

题目解说

“论”是散文的一种文体,以论证为主,要求善于析理,析理愈透愈精,就愈能体现这种文体的特点。《六国论》,谈谈六国灭亡的道理。

“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。

写作背景

作者所处的北宋王朝,对内专制集权,对外卑躬屈膝,内忧外患,始终不绝。北宋初期,西、北方边患严重,自开国至英宗治年年间,宋和辽与西夏开战,败多胜少。军事上的软弱无能导致外交上的妥协投降,北宋为求苟安,年年割地纳贡。

到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。而这样沉重的负担,全落在百始头上。国难当头,矛盾尖锐,苏洵针对这样的现实作此文,用于讽喻宋王。

教授新课

(一)听朗诵音频,纠正字音

赂lù秦? 六国互丧sàng? 率shuài 赂秦耶yé? 小则获邑yì? 思厥jué? 暴pù霜露? 无厌yàn? 草芥jiè? 洎jì牧以谗诛??当tǎng与秦相较? 或未易量liáng? 悲夫fú? 为wèi秦人积威之所劫? 日削xuē月割?

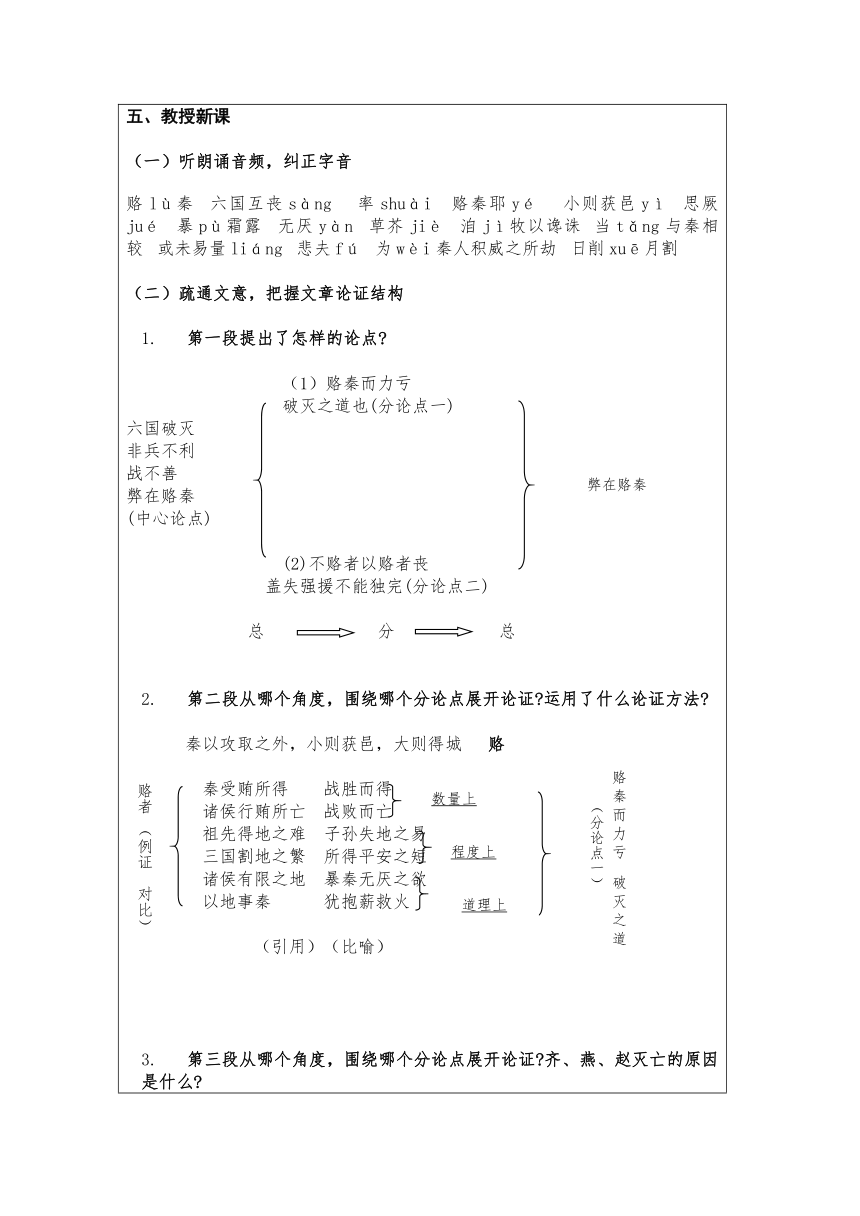

(二)疏通文意,把握文章论证结构

第一段提出了怎样的论点?

(1)赂秦而力亏

破灭之道也(分论点一)

六国破灭

非兵不利

战不善

弊在赂秦

(中心论点)

(2)不赂者以赂者丧

盖失强援不能独完(分论点二)

总 分 总

第二段从哪个角度,围绕哪个分论点展开论证?运用了什么论证方法?

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城 赂

秦受贿所得 战胜而得

诸侯行贿所亡 战败而亡

祖先得地之难 子孙失地之易

三国割地之繁 所得平安之短

诸侯有限之地 暴秦无厌之欲

以地事秦 犹抱薪救火

?

(引用)(比喻)

第三段从哪个角度,围绕哪个分论点展开论证?齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

(分论点二)

齐 与嬴不助五国 勿附于秦

燕 以荆为计速祸 不行刺客

(处秦革灭殆尽之际,智力孤危)

赵 牧以馋诛 用武不终 良将犹在

(例证)

胜负存亡 或未易量(假设论证)

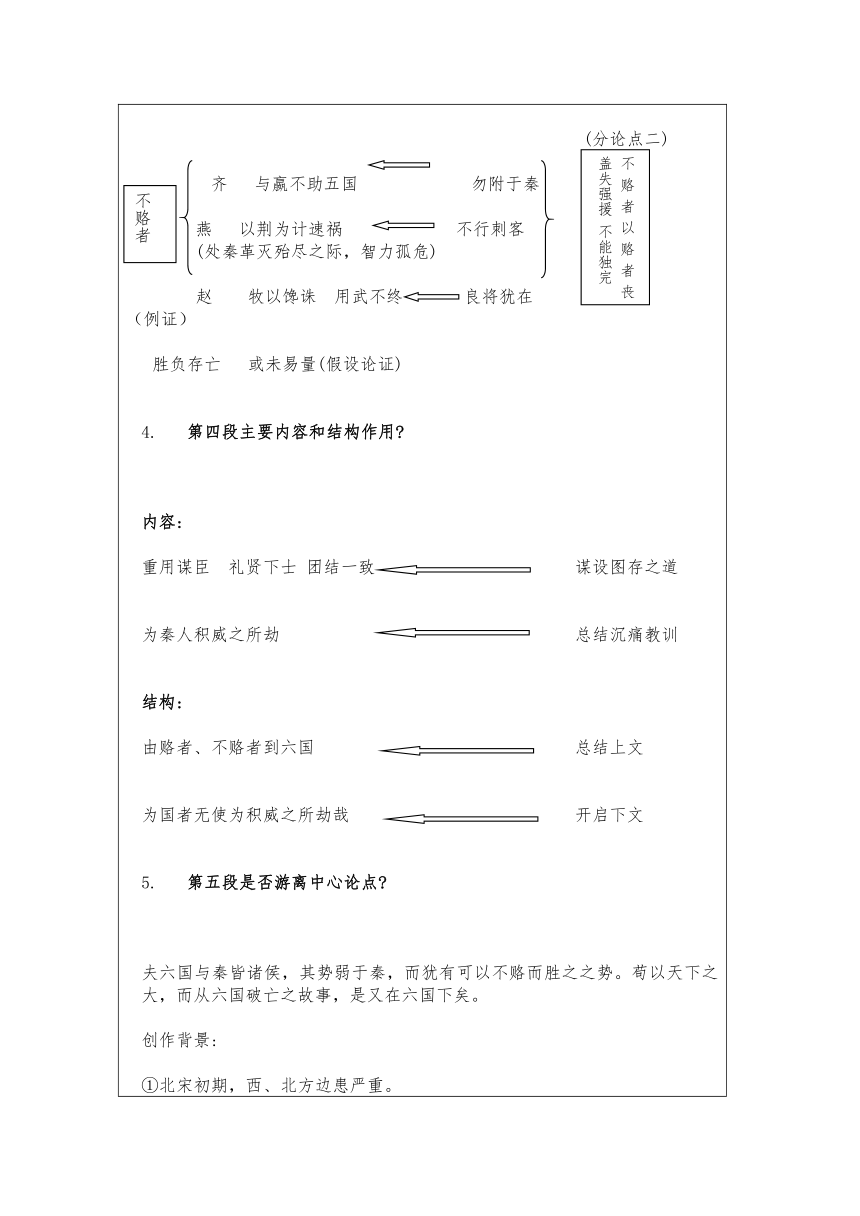

第四段主要内容和结构作用?

内容:

重用谋臣 礼贤下士 团结一致 谋设图存之道

为秦人积威之所劫 总结沉痛教训

结构:

由赂者、不赂者到六国 总结上文

为国者无使为积威之所劫哉 开启下文

第五段是否游离中心论点?

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

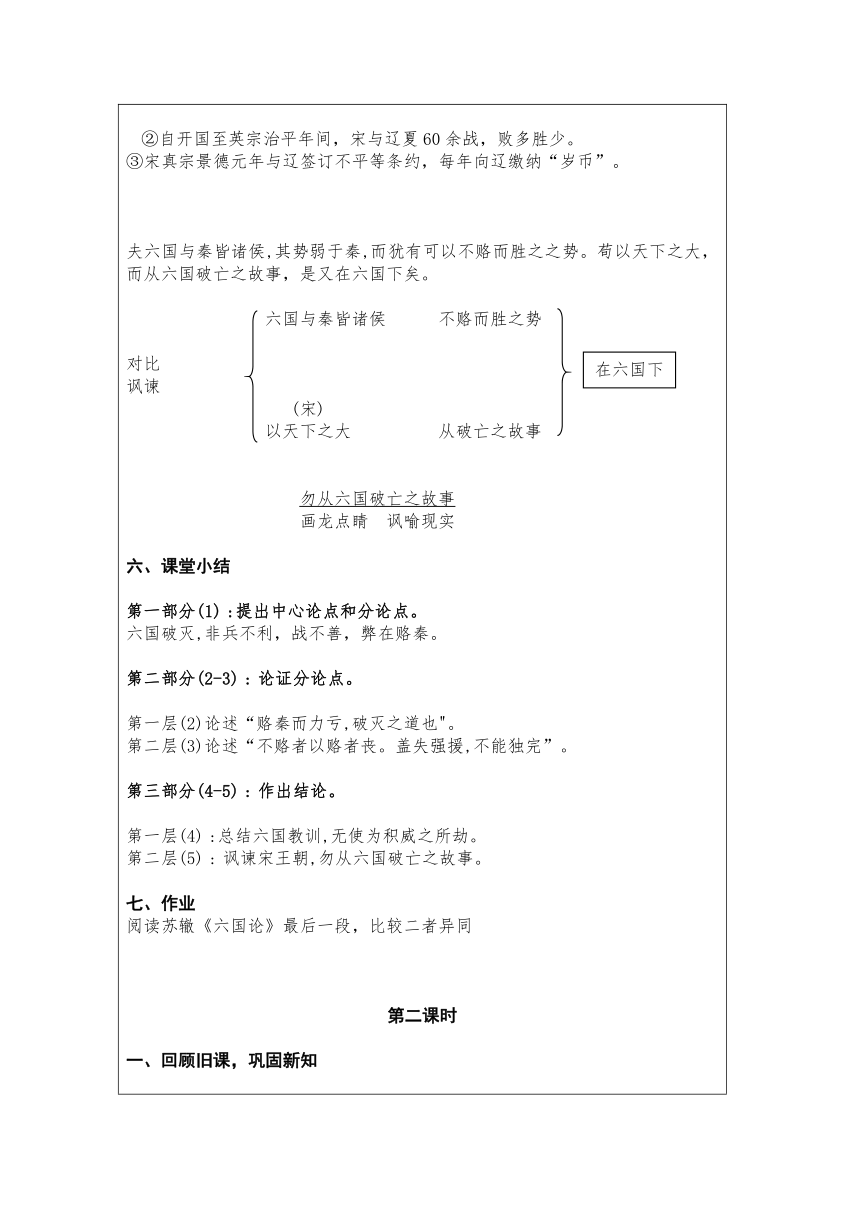

创作背景:

①北宋初期,西、北方边患严重。

②自开国至英宗治平年间,宋与辽夏60余战,败多胜少。

③宋真宗景德元年与辽签订不平等条约,每年向辽缴纳“岁币”。

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

六国与秦皆诸侯 不赂而胜之势

对比

讽谏

(宋)

以天下之大 从破亡之故事

勿从六国破亡之故事

画龙点睛 讽喻现实

六、课堂小结

第一部分(1)?:提出中心论点和分论点。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

第二部分(2-3)?:?论证分论点。

第一层(2)论述“赂秦而力亏,破灭之道也"。

第二层(3)论述“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。

第三部分(4-5)?:?作出结论。

第一层(4)?:总结六国教训,无使为积威之所劫。

第二层(5)?:?讽谏宋王朝,勿从六国破亡之故事。

七、作业

阅读苏辙《六国论》最后一段,比较二者异同

第二课时

回顾旧课,巩固新知

六国论:(典范议论文)

论点明确

论据充实

论证方法丰富

论证过程严密

结合《六国论》认识议论文的特点和要求,得到写作启发

启示一:论证逻辑要严密

1.论点严密,不留漏洞

D1.“六国破....在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。

思维训练:我敢大胆地说:“我们江西的学生都非常优秀。?”

2.层次清晰,顺序合理

层次清晰

第一部分(1) :提出中心论点和分论点。(引论,提出问题)

第二部分(2-3)?:论证分论点。(本论,分析问题)

第三部分(4-5)?:作出结论。(结论,解决问题)

顺序合理

D2.论述“赂秦而力亏,破灭之道也"。

D3.论述“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。

示例:

告诉他们对于自己现有的职业应采何种态度。

第一要敬业。

第二要乐业。

——梁启超《敬业与乐业》

常见逻辑顺序:

①时间顺序、空间顺序。

②事理逻辑顺序:由小到大,由浅到深,由主到次,由个别到一般,由具体到抽象,由现象到本质等。

用词准确,态度适中。

D4.则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

D5.以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

示例:

我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

——恩格斯《在马克思墓前的讲话》

思维训练:

只要我们朝着目标不懈努力,就一定能抵达梦想的彼岸。

启示二:论证方法要丰富

六国灭亡史实——举例(事实)一证明观点正确性

秦/六国/秦与六国一对比——证明破灭必然性

“古人云:?...”——引用、道理、比喻一增强说服力,生动形象

向使三国——假设-一--进一步回扣观点

常见论证方法:

①事实论证:

举例论证,列举具体事例论证论点,使论证具体而有说服力。

②道理论证:

用科学原理或谚语、格言等论证论点,使论证深入权威。

③对比论证:

比较事物的相反属性来揭示论点,突出强调。

④比喻论证:

用比喻者之理去论证观点。使道理通俗易懂,生动形象。

(三)启示三:细节想象要动人

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。

示例:

我梦想有一天,在佐治亚的红山上,昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起,共叙兄弟情谊。

我梦想有一天,甚至连密西西比州这个正义匿迹,压迫成风的地方,也将变成自由和正义的绿洲。

我梦想有一天,我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色,而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活。

我梦想有一天,亚拉巴马州...?..那里的黑人男孩和女孩将能与自人男孩和女孩情同骨肉,携手并进。

——马丁路德金《我有一个梦想》

(四)启示四:情感态度要鲜明

秦:?暴秦之欲无厌(讨厌、痛恨)

韩魏楚:

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。(痛心、批判)

齐燕赵:

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。(遗憾、惋惜)

示例:

我们有并不失掉自信力的中国人在。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人有为民请命的人,有舍身求法的人,?....虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀这就是中国的脊梁。

——鲁迅《中国人失掉自信力了吗?》

(五)启示五:观照现实心怀天下

文章合为时而著,歌诗合为事而作——白居易

铁肩担道义,辣(妙)手著文章——杨继盛/李大钊

一切有价值、有意义的文艺创作和学术研究,都应该反映现实,观照现实,都应该有利于解决现实问题、回答现实课题。

——习近平

示例:

杜牧《阿房宫赋》从秦亡的教训立意,提出“秦爱纷奢”而亡国,借古讽今:提醒唐朝统治者不要为了自己的享乐而劳民伤财,重蹈秦亡之覆辙。

杜甫三吏三别深刻写出了民间疾苦及乱世飘泊之孤独,揭示了战争给人民带来的巨大苦难,表达了对饱受战祸摧残的老百姓的同情。

我爱这土地(艾青)

假如我是一-只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明....

一然后我死了?,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉.....

——1938年11月17日

注:它作于国难当头、山河沦亡的抗战初期,不可避免地带上了那个时代的悲壮,抒发了作者经历的坎坷、辛酸以及对祖国、对人民、对土地的深沉。

1.以强烈的现实主义精神和浪漫主义情怀,观照人民的生活、I命运、情感,表达人民的心愿、心情、心声。

2.承担记录、书写、讴歌新时代的使命,勇于回答时代课题,反映我们时代的历史巨变,描绘我们这个时代的精神图谱,为时代画像、为时代立传、为时代明德。

——习近平

课堂小结

一篇典范的议论文应该做到:

(1)论证逻辑严密

1.论点严密,不留漏洞。

2.层次清晰,顺序合理。

用词准确,态度适中。

论证方法丰富

1.事实论证

2.道理论证

3.对比论证

4.比喻论证

(3)细节想象动人

(4)情感态度鲜明

作业布置

1.预习新课2.撰写一篇议论文

板书设计

“赂” 赂者:韩魏楚

不赂者:燕赵齐

教学反思

1.在教学过程中应时刻注意学生动态,不能自顾自讲演;

2.课堂讲课节奏要合理,教态自然;

3.ppt的制作要充分考虑字体字号以及内容多少;

4.课堂应多提问、多互动,调动学生积极性。

授课人: 授课时间:

学 科 语文 年 级 高二 备课时间

单 元 第五单元 课 题 《六国论》 备课人

备课意图 (分析本课在单元中的地位,设计备课的主要目的) 本文选自人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元“散而不乱 气脉中贯”,备课意图主要是让学生了解古代议论文的文体特征及论证方法,感受作者借史抒怀、借古讽今的行文意图,体察作者的真挚而迫切的爱国之心,培养学生有关文言文特殊句式的翻译能力及观照现实的写作意识。

教学目标

(确立合适的教学目标,要求明确、具体、细致)

积累重要实词、虚词、文言文特殊句式等文言知识;

了解古代议论文的文体特征及论证方法;

感受作者借史抒怀、借古讽今的行文意图,体察作者的真挚而迫切的爱国之心;

培养学生有关文言文特殊句式的翻译能力及观照现实的写作意识。

教学重点 理解作者卓越的政治见解,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹、辽等的妥协政策。

教学难点 感受作者借史抒怀、借古讽今的行文意图,体察作者的真挚而迫切的爱国之心;

学习本文围绕中心论点用对比方法逐层深入的论证方式。

教学准备

以多媒体课件结合朗诵音频渲染气氛,突出教学目标

课时安排 2课时

集 体 备 课 教 学 设 计

第一课时

新课导入

《旧唐书·魏征传》有言:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”历史是一面镜子。在人类历史发展的过程中,发生过无数令人感奋、发人醒悟的事件,也留下许多经验教训。人们在记录历史、追踪历史的同时,总会涌现出许多联想,引发出许多感叹,这中间又有多少英雄的喟叹、智者的思索和文人墨客的浪漫诗心。那就是历史的回声,它从遥远的过去传来,又将裹挟着我们的声音向着未来绵延而去。今天,让我们一起走近苏洵的《六国论》来聆听古人对历史的评论。

作者介绍

苏洵(1009 — 1066),字明允,眉州眉山(今属四川)人,北宋散文家。与其子苏轼、苏辙均以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。后人有诗赞:“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨眉共比高。”

苏洵27岁始发奋读书,考进士、茂才等,皆不中。宋仁宗嘉祐元年(1056),苏洵率子苏轼、苏辙到汴京,深得翰林学士欧阳修赏识,欧阳修把他的文章献给了宋仁宗,名声大噪。参与修纂礼书《太常因革礼》,书成不久即去世,追赠光禄寺丞。

他的文章语言古朴简劲、凝练隽永;但有时又能铺陈排比,尤善作形象生动的妙喻。最突出的特点就是语言犀利,言必中时之过,对北宋社会的阴暗面进行毫不留情的揭露和鞭挞;但在剖析问题严重性的过程中又会巧妙地折转笔锋,淡化笔势,改变文章节奏,缓和文章语气,使人得以接受他的犀利与委婉,多体现于针砭时弊的文章中。主要作品有《嘉祐集》。

题目解说

“论”是散文的一种文体,以论证为主,要求善于析理,析理愈透愈精,就愈能体现这种文体的特点。《六国论》,谈谈六国灭亡的道理。

“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。

写作背景

作者所处的北宋王朝,对内专制集权,对外卑躬屈膝,内忧外患,始终不绝。北宋初期,西、北方边患严重,自开国至英宗治年年间,宋和辽与西夏开战,败多胜少。军事上的软弱无能导致外交上的妥协投降,北宋为求苟安,年年割地纳贡。

到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。而这样沉重的负担,全落在百始头上。国难当头,矛盾尖锐,苏洵针对这样的现实作此文,用于讽喻宋王。

教授新课

(一)听朗诵音频,纠正字音

赂lù秦? 六国互丧sàng? 率shuài 赂秦耶yé? 小则获邑yì? 思厥jué? 暴pù霜露? 无厌yàn? 草芥jiè? 洎jì牧以谗诛??当tǎng与秦相较? 或未易量liáng? 悲夫fú? 为wèi秦人积威之所劫? 日削xuē月割?

(二)疏通文意,把握文章论证结构

第一段提出了怎样的论点?

(1)赂秦而力亏

破灭之道也(分论点一)

六国破灭

非兵不利

战不善

弊在赂秦

(中心论点)

(2)不赂者以赂者丧

盖失强援不能独完(分论点二)

总 分 总

第二段从哪个角度,围绕哪个分论点展开论证?运用了什么论证方法?

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城 赂

秦受贿所得 战胜而得

诸侯行贿所亡 战败而亡

祖先得地之难 子孙失地之易

三国割地之繁 所得平安之短

诸侯有限之地 暴秦无厌之欲

以地事秦 犹抱薪救火

?

(引用)(比喻)

第三段从哪个角度,围绕哪个分论点展开论证?齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

(分论点二)

齐 与嬴不助五国 勿附于秦

燕 以荆为计速祸 不行刺客

(处秦革灭殆尽之际,智力孤危)

赵 牧以馋诛 用武不终 良将犹在

(例证)

胜负存亡 或未易量(假设论证)

第四段主要内容和结构作用?

内容:

重用谋臣 礼贤下士 团结一致 谋设图存之道

为秦人积威之所劫 总结沉痛教训

结构:

由赂者、不赂者到六国 总结上文

为国者无使为积威之所劫哉 开启下文

第五段是否游离中心论点?

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

创作背景:

①北宋初期,西、北方边患严重。

②自开国至英宗治平年间,宋与辽夏60余战,败多胜少。

③宋真宗景德元年与辽签订不平等条约,每年向辽缴纳“岁币”。

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

六国与秦皆诸侯 不赂而胜之势

对比

讽谏

(宋)

以天下之大 从破亡之故事

勿从六国破亡之故事

画龙点睛 讽喻现实

六、课堂小结

第一部分(1)?:提出中心论点和分论点。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

第二部分(2-3)?:?论证分论点。

第一层(2)论述“赂秦而力亏,破灭之道也"。

第二层(3)论述“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。

第三部分(4-5)?:?作出结论。

第一层(4)?:总结六国教训,无使为积威之所劫。

第二层(5)?:?讽谏宋王朝,勿从六国破亡之故事。

七、作业

阅读苏辙《六国论》最后一段,比较二者异同

第二课时

回顾旧课,巩固新知

六国论:(典范议论文)

论点明确

论据充实

论证方法丰富

论证过程严密

结合《六国论》认识议论文的特点和要求,得到写作启发

启示一:论证逻辑要严密

1.论点严密,不留漏洞

D1.“六国破....在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。

思维训练:我敢大胆地说:“我们江西的学生都非常优秀。?”

2.层次清晰,顺序合理

层次清晰

第一部分(1) :提出中心论点和分论点。(引论,提出问题)

第二部分(2-3)?:论证分论点。(本论,分析问题)

第三部分(4-5)?:作出结论。(结论,解决问题)

顺序合理

D2.论述“赂秦而力亏,破灭之道也"。

D3.论述“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。

示例:

告诉他们对于自己现有的职业应采何种态度。

第一要敬业。

第二要乐业。

——梁启超《敬业与乐业》

常见逻辑顺序:

①时间顺序、空间顺序。

②事理逻辑顺序:由小到大,由浅到深,由主到次,由个别到一般,由具体到抽象,由现象到本质等。

用词准确,态度适中。

D4.则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

D5.以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

示例:

我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

——恩格斯《在马克思墓前的讲话》

思维训练:

只要我们朝着目标不懈努力,就一定能抵达梦想的彼岸。

启示二:论证方法要丰富

六国灭亡史实——举例(事实)一证明观点正确性

秦/六国/秦与六国一对比——证明破灭必然性

“古人云:?...”——引用、道理、比喻一增强说服力,生动形象

向使三国——假设-一--进一步回扣观点

常见论证方法:

①事实论证:

举例论证,列举具体事例论证论点,使论证具体而有说服力。

②道理论证:

用科学原理或谚语、格言等论证论点,使论证深入权威。

③对比论证:

比较事物的相反属性来揭示论点,突出强调。

④比喻论证:

用比喻者之理去论证观点。使道理通俗易懂,生动形象。

(三)启示三:细节想象要动人

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。

示例:

我梦想有一天,在佐治亚的红山上,昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起,共叙兄弟情谊。

我梦想有一天,甚至连密西西比州这个正义匿迹,压迫成风的地方,也将变成自由和正义的绿洲。

我梦想有一天,我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色,而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活。

我梦想有一天,亚拉巴马州...?..那里的黑人男孩和女孩将能与自人男孩和女孩情同骨肉,携手并进。

——马丁路德金《我有一个梦想》

(四)启示四:情感态度要鲜明

秦:?暴秦之欲无厌(讨厌、痛恨)

韩魏楚:

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。(痛心、批判)

齐燕赵:

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。(遗憾、惋惜)

示例:

我们有并不失掉自信力的中国人在。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人有为民请命的人,有舍身求法的人,?....虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀这就是中国的脊梁。

——鲁迅《中国人失掉自信力了吗?》

(五)启示五:观照现实心怀天下

文章合为时而著,歌诗合为事而作——白居易

铁肩担道义,辣(妙)手著文章——杨继盛/李大钊

一切有价值、有意义的文艺创作和学术研究,都应该反映现实,观照现实,都应该有利于解决现实问题、回答现实课题。

——习近平

示例:

杜牧《阿房宫赋》从秦亡的教训立意,提出“秦爱纷奢”而亡国,借古讽今:提醒唐朝统治者不要为了自己的享乐而劳民伤财,重蹈秦亡之覆辙。

杜甫三吏三别深刻写出了民间疾苦及乱世飘泊之孤独,揭示了战争给人民带来的巨大苦难,表达了对饱受战祸摧残的老百姓的同情。

我爱这土地(艾青)

假如我是一-只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明....

一然后我死了?,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉.....

——1938年11月17日

注:它作于国难当头、山河沦亡的抗战初期,不可避免地带上了那个时代的悲壮,抒发了作者经历的坎坷、辛酸以及对祖国、对人民、对土地的深沉。

1.以强烈的现实主义精神和浪漫主义情怀,观照人民的生活、I命运、情感,表达人民的心愿、心情、心声。

2.承担记录、书写、讴歌新时代的使命,勇于回答时代课题,反映我们时代的历史巨变,描绘我们这个时代的精神图谱,为时代画像、为时代立传、为时代明德。

——习近平

课堂小结

一篇典范的议论文应该做到:

(1)论证逻辑严密

1.论点严密,不留漏洞。

2.层次清晰,顺序合理。

用词准确,态度适中。

论证方法丰富

1.事实论证

2.道理论证

3.对比论证

4.比喻论证

(3)细节想象动人

(4)情感态度鲜明

作业布置

1.预习新课2.撰写一篇议论文

板书设计

“赂” 赂者:韩魏楚

不赂者:燕赵齐

教学反思

1.在教学过程中应时刻注意学生动态,不能自顾自讲演;

2.课堂讲课节奏要合理,教态自然;

3.ppt的制作要充分考虑字体字号以及内容多少;

4.课堂应多提问、多互动,调动学生积极性。

同课章节目录